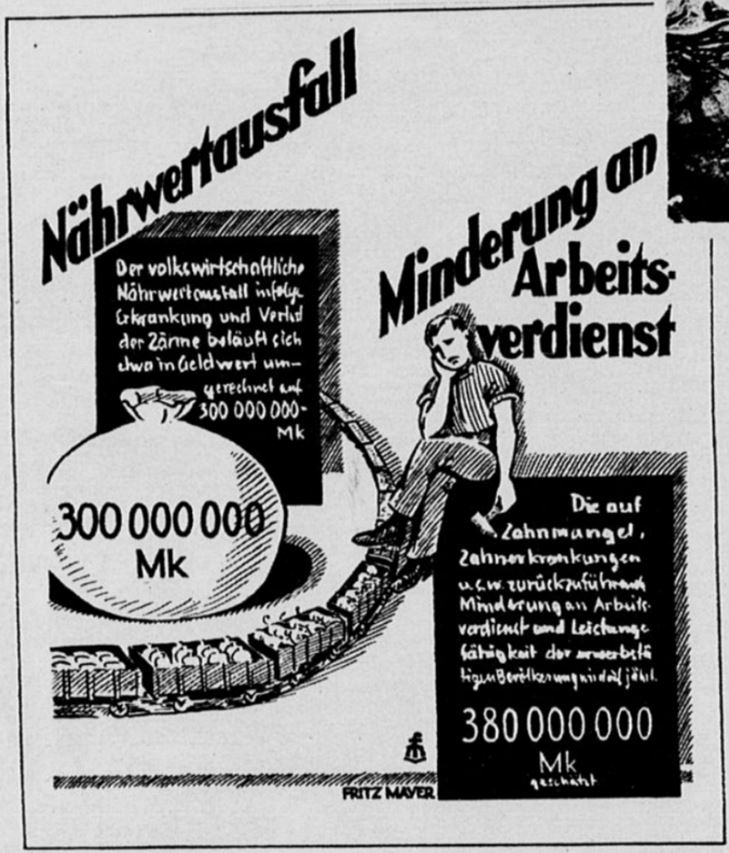

Werbung ist in den letzten Jahrzehnten zu einem bedeutenden Thema der internationalen Sozial und Wirtschaftsgeschichte geworden. [1] Neue, publikumswirksame Themen konnten so erschlossen werden und zugleich begann man, sich mit den Konturen der modernen Konsumgesellschaft auseinanderzusetzen. Doch die wachsende Zahl einschlägiger Publikationen kann nicht verdecken, dass es gerade in Deutschland an Grundlagenforschung mangelt. Werbung kann angemessen nur im Kontext von Konsum, Kleinhandel und Konsumgüterproduktion verstanden werden – und hier sind valide Studien dünn gesät. [2] Noch weniger wissen wir über die neu entstehende Objektwelt des 19. Jahrhunderts. Welche Waren beworben und gekauft wurden, an welchen Orten man sie erstand und in welchem Rahmen man sie sah – solche einfachen Fragen sind für die deutschen Lande kaum zu beantworten. Wir sollten sie uns jedoch stellen, hat doch nicht nur der Pariser Anthropologe Bruno Latour auf die grundlegende Bedeutung solcher Objekte für das Verständnis der Moderne hingewiesen. [3]

Eine der zentralen Innovationen der frühen Konsumgesellschaft war das Schaufenster. Dahinter wurden die Waren präsentiert und so ein Kunstraum des Käuflichen geschaffen. Doch wie so viele andere Objekte wirkte es erst in einem Gesamtensemble: „Schaufenster wurden zu den urbanen Attraktionen, sie bildeten die Anziehungspunkte der Straße, wirkten wie Magneten, die die Menschenströme in ihren Bann zogen.“ Die Schaulust des Publikums und der Zeigestolz der Händler und Produzenten trafen sich an einem gemeinsamen Ort. Hier fand die Ware zu sich selbst: „Losgelöst aus der Sphäre unmittelbaren Konsums, erschien die Ware dort im verglasten Kunstraum als Objekt, das nicht mehr wegen seines Gebrauchs- und Tauschwertes, sondern scheinbar nur um seiner selbst willen interessierte: Das Objekt will nicht benutzt und nicht gekauft, sondern betrachtet und bestaunt werden. Das Schaufenster ermöglicht die ästhetische Epiphanie der Ware.“ [4] Das Schaufenster verwandelte die schnell wachsenden Städte in Stätten von Zeichen und Bedeutungen und stand damit am Beginn eines modernen Lebensstils, unseres Lebensstils.

Derartig allgemeine Charakterisierungen findet man häufig, selten aber klare Entwicklungslinien, Periodisierungen oder gar Versuche, diese empirisch zu belegen. [5] Darum wird es im Folgenden gehen. Grundsätzlich lassen sich vier Entwicklungsstadien des Schaufensters und der Schaufensterwerbung in deutschen Städten des 19. Jahrhunderts nachzeichnen, die auch den folgenden Beitrag untergliedern: War das Schaufenster erstens bis zum ersten Drittel des 19. Jahrhunderts lediglich Repräsentationsmittel weniger Luxuswarengeschäfte, so setzte es sich zweitens bis in die 1870er Jahre in den Großstädten des Deutschen Reiches allgemein durch. Danach veränderten sich drittens sowohl das Schaufenster als auch die Dekorationsweise grundlegend. „Glaspaläste“ und „Schaufensterkunst“ fanden um die Jahrhundertwende ihren Höhe- und Wendepunkt. Denn seitdem weitete sich viertens die Werbesphäre in den Laden hinein und wurde zum Vorbild der allgemeinen Warenpräsentation. All dies hatte eine hohe Bedeutung nicht nur für die Geschichte von Werbung, sondern auch für Wirtschaft und Gesellschaft des Deutschen Reiches.

Das Schaufenster vor dem Durchbruch zur Konsumgesellschaft

Das Schaufenster ist ohne einen Laden nicht denkbar. Doch der Laden, dessen Geschichte bis ins Mittelalter zurückreicht, hatte anfangs keine Schaufenster. [6] Seine Vorform bildete die Bude, ein fester Marktstand, der Verkäufer und Waren vor den Unbilden der Witterung schützte. Die Vorderseite bestand zumeist aus zwei hölzernen Läden, von denen der eine hoch und der andere heruntergeklappt wurde: Zwei Läden machten einen Laden. Dergestalt besaßen die Budenhändler einen Verkaufstisch, auf dem ein Teil der Ware ausgelegt werden konnte, sowie Käufer und Verkäufer einen begrenzten Schutz gegen Sonne und vor allem Regen. Der einfache Holzladen verband den freien Zugang zur Ware am Tage und angemessene Sicherheit des Nachts.

Kaufladen in der frühen Neuzeit (Vorwärts! Magazin für Kaufleute NF 3, 1862, 87)

Sein Prinzip wurde auch beibehalten, als sich der Verkauf mehr und mehr in Häuser verlagerte. Hier konnten die Händler größere Warenmengen lagern, konnten Handwerker Produktion und Verkauf miteinander verbinden. Der Käufer aber blieb noch außerhalb, er betrachtete das Angebot vom öffentlichen Raum der Straße. Dieses Prinzip blieb in deutschen Landen – anders als in Frankreich, Großbritannien und Österreich – bis ins späte 18. Jahrhundert bestehen. Die seit dem 16. Jahrhundert grundsätzlich vorhandenen Butzenscheibenfenster dienten der Beleuchtung des Innenraums, nicht der Schaustellung der Ware. [7] Für kommerzielle Zwecke waren sie zu klein und ermöglichten nur einen verzerrten Blick auch auf dicht hinter der Scheibe aufgestellte Produkte. Das galt ebenso für Schiebefenster und aushängbare Fenster. Auch als 1688 vom Franzosen Louis Lucas de Néhou (?-1728) entwickelte Verfahren für die Herstellung gewalzten Gussglases blieb für den Kleinhandel im deutschen Sprachraum recht folgenlos. Allerdings erlaubten die bis zu 2 x 1,20 Meter großen Coulage-Scheiben, anders als die mundgeblasenen und stets auch welligen Fensterscheiben, einen ziemlich klaren und kaum verzerrten Blick auf die Waren.

Die lange Dauer zwischen der Erfindung und der allgemeinen Verwendung dieser ersten Schaufensterscheiben resultierte denn auch nicht allein aus dem hohen Preis, schließlich wurden Spiegelscheiben schnell ein markantes Kennzeichen adeliger Repräsentationsarchitektur. Vielmehr benötigten die gehobenen Verkaufsläden des späten 17. Jahrhunderts, die Schaufenster durchaus hätten bezahlen können, noch keine öffentliche Warenschaustellung. Die Ansprüche des Adels waren exklusiv, sie wurden direkt geäußert und direkt befriedigt. Die Situation änderte sich erst mit dem Aufkommen einer zahlungskräftigen bürgerlichen Klientel. Sie schuf eine neue politische, zugleich aber auch kommerzielle Öffentlichkeit. Entsprechend waren es britische und französische Luxuswarengeschäfte, die zuerst Gussglasscheiben einsetzen. In Deutschland lassen sich entsprechende Läden zwar 1725 in Würzburg oder auch 1740 in Augsburg nachweisen, doch blieben diese seltene Ausnahmen. [8] Allgemeinere Verbreitung fanden Gussglasscheiben erst im frühen 19. Jahrhundert. [9]

Verglaste Außenwände einer Kunst- und Musikalienhandlung in Hamburg um 1835 (W[ilhelm] Melhop, Alt-Hamburgische Bauweise, 2. neubearb. Aufl., Hamburg 1925, 322)

Die Durchsetzung des Schaufensters in deutschen Städten (ca. 1835 bis 1870)

Entscheidend für die wachsende Bedeutung des Schaufensters sollte der quantitative Aufschwung des Kleinhandels werden. Dieser lag in den 1830er Jahren, steht in seiner Bedeutung kam hinter der so einseitig gedeuteten „Industrialisierung“. [11] Diese wird fast durchweg verengt auf die Veränderungen im Produktionssektor. Die vielfaltigen Überlappungen zwischen Produktion und Absatz, die damals überproportional wachsende Zahl leistungsfähiger Handelsbetriebe und der Zwang, die im Produktionssektor arbeitenden Personen auch versorgen zu müssen, werden von bequem zusammengeschriebenen Handbüchern in der Regel nicht beachtet. Angesichts eines vielerorts noch gebundenen Gewerberechtes verortet man den nachhaltigen Aufschwung des Kleinhandels – und damit eine Konsumgesellschaft – erst in die 1870er, teils gar erst in die 1890er Jahre. [12] Das hängt eng mit der irreführenden Vorstellung einer „Warenhausgesellschaft“ zusammen. Erst diese scheinbar neuartigen Läden hätten, so die gängige These, die für Absatz, Werbung und Schaufenstergestaltung entscheidenden Maßstäbe gesetzt. [13] Blickt man jedoch auf lange vorher einsetzenden Veränderungen im Kleinhandel, so muss man dies revidieren: „Sollte je der Handel besser in der wirtschaftsgeschichtlichen Forschung aufgearbeitet werden, wird wohl auch die Geschichte der Werbung in ihrer Anlaufphase neu periodisiert werden müssen.“ [14] Und zugleich erscheint die deutsche Stadt schon deutlich früher als Ort der Warenpräsentation und des demonstrativen Einkaufens.

Seit den späten 1830er Jahren nahm der Absatz von Konsumgütern in Läden mittlerer und kleinerer Händler in deutschen Landen stark zu. Wurden in Preußen beispielsweise 1837 21.782 Kaufleute mit offenen Verkaufsstellen gezählt, so hatte sich deren Zahl bis 1858 auf 48.625 erhöht. Relativ zum Bevölkerungswachstum nahm die Zahl dieser Gruppe binnen 21 Jahren um 76,4 % zu, während die Bedeutung der größtenteils ohne Läden agierenden Krämer, Höker und Trödler relativ schwand und absolut nur um 10,1 % (von 89.149 auf 98.158) zunahm. [15] Die Ladenhändler arbeiteten vorwiegend in Städten. Trotz gewerberechtlicher Beschränkungen ergänzten sie mehr und mehr das traditionelle, durch Wochen- und Jahrmärkte, Hausierer und Höker, den Handwerkshandel und Krämer geprägte Versorgungssystem, und an immer mehr Orten entwickelte sich der Laden zur dominanten Form des Kleinhandels. Die neuen Läden waren seit dem 2. Drittel des 19. Jahrhunderts immer häufiger mit Schaufenstern versehen. Diese entwickelte sich denn auch bis zur Reichsgründung zum wichtigsten Werbemittel eines zunehmend wettbewerbsorientierten Kleinhandels.

Wegweisend – gleichermaßen für die Produktion wie für den Absatz – war dabei das Textilgewerbe. Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts war es beispielsweise in Berlin üblich, Kleidung entweder selbst zu nähen oder aber als Maßanfertigung vom Schneider anfertigen zu lassen. Zwar gab es seit Beginn des 18. Jahrhunderts Schneider, Händler und Verleger, die auch fertige Kleidung verkauften, doch trotz deren wachsender Bedeutung war der Handel mit gebrauchten Kleidern noch lange bedeutender. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts änderte sich dies folgenreich. Die zunehmende Zahl alleinstehender (und kaufkräftiger) Männer, der wachsende Fremdenverkehr Berlins und die steigende Bedeutung der Mode, die einen schnelleren Wechsel der Garderobe erforderte, waren Grundlagen für den Aufstieg des Magazins. Hierunter ist ein Kleinhandelsgeschäft zu verstehen, welches Waren von Heimarbeitern, Handwerkern oder auch in eigenen Werkstätten produzieren ließ, dessen Hauptgeschäft aber der Verkauf bildete. Wurden anfangs vor allem Hosen, Westen und Röcke angeboten, so wurde das Sortiment seit den 1820er Jahren auch um Schlafröcke, dann um Joppen und Mäntel, Hemden und Kragen erweitert.

Das wachsende Angebot führte zu wachsender Spezialisierung: Neben Wäsche- und Leinwandhandlungen traten seit den 1830er Jahren gesonderte Herrengarderobemagazine. Adressbuchdaten verdeutlichen den tiefgreifenden Wandel: Gab es in Berlin 1830 erst 54 Wäsche- und Leinwandhandlungen, so waren es 1838 schon 116, 1847 dann 158. 1838 wurden erstmals auch zwanzig Herrengarderobemagazine aufgelistet, deren Zahl bis 1847 auf 66 stieg. [16] Berlin war Vorreiter, keine Ausnahme: In Hamburg stieg die Zahl der Kleiderhandlungen zwischen 1800 und 1822 von zehn auf 39, die der Modewarenhandlungen von 19 auf 31, und die der Manufakturwarengeschäfte gar von zehn auf 91. [17] In den wenigen Großstädten machten diese Geschäfte Schaufenster zum Alltagsphänomen. Schon 1830 glaubte die Hamburger Polizeibehörde gegen die Unsitte einschreiten zu müssen, die ausgestellte Ware mit tiefgezogenen Markisen gegen die Sonnenstrahlung zu schützen. [18]

Schaufenster in Hamburg (Alter Jungfernstieg) 1846/47 (Hamburgs Neubau. Sammlung sämmtlicher Façaden der Gebäude an den neubebauten Strassen, Charles Fuchs, Hamburg 1846/47 (ND Hannover 1985), Bl. 39)

Die Magazine standen nicht allein für eine neue Betriebsform des Kleinhandels. Sie zeichneten sich auch durch neuartige Werbung aus. Die Hamburger Innenstadt war 1842 durch einen Brand fast vollständig zerstört worden, und die wieder aufgebauten Straßenzüge wurden 1846/47 in einer umfangreichen Lithographieserie festgehalten. Die obige Abbildung zeigt Fassaden gleich zweier Magazine. Beide verfügten über Schaufenster, in beiden fand sich wohldrapierte Ware. Diese Magazine bilden keine Ausnahmen im Straßenbild. Sie waren umrahmt von den Schaufenstern anderer Fachgeschäfte, die allesamt gewerblich gefertigte Waren anboten. Ähnliches galt auch für die Nebenstraßen der Innenstadt.

Schaufenster in Hamburg (Bohnenstraße) 1846/47 (Hamburgs Neubau, Bl. 17)

Läden mit Schaufenstern dominierten. Gewiss, sie waren fast durchweg kleiner als in den Hauptstraßen, zudem handelte es sich zumeist um preiswertere Sprossenfenster. Die vor 1842 vielfach genutzten Erkerfenster, die sog. „Ausbauer“, fehlten hier; ihr Bau war nach dem Großen Brand verboten worden. [19] Doch nicht allein Textilwarengeschäfte stellten ihre Waren sinnfällig aus. Schuhe, Lederwaren und sogar Fleischwaren wurden in Hamburg schon vor der Jahrhundertmitte im gläsernen Ambiente präsentiert. Bemerkenswert war zudem die Kombination gewerblicher Tätigkeiten (Schuhmacher, Handschuhfabrik) mit einem schaufensterbewehrten Ladengeschäft. Auch in der Frühindustrialisierung war Güterproduktion kein Wert an sich, sondern bekam ihren Sinn erst durch den Absatz. Die Hamburger Lithographieserie enthielt Abbildungen von insgesamt 218 Läden der Innenstadt. Schaufenster fehlten fast nirgends, einzelne Läden präsentierten ihre Waren gar hinter vier großen Spiegelscheiben. Vereinzelt fanden sich schon Beleuchtungseinrichtungen; flackerndes Licht lud in Hamburg schon vor der Jahrhundertmitte zum abendlichen Schaufensterbummel. [20]

In der preußischen Hauptstadt Berlin entstanden seit den späten 1830er Jahren nicht allein deutlich mehr Magazine als in der Hansestadt Hamburg. Hier entstanden auch erste Großbetriebe des Kleinhandels, auch wenn deren Schaufenster noch nicht besonders hervorragten. Das 1836 gegründete „Modewaaren-Lager“ von Herrmann Gerson beschäftigte 1852 schon acht Aufseher/innen und 120-140 Arbeiterinnen in zwei Geschäftshäusern, 150 Meister mit ca. 1.500 Gesellen als Zulieferer und ca. 100 Personen im zweistöckigen Verkaufslokal. Doch das von 120 Gasflammen beleuchtete Magazin lockte seine Kundschaft mit nur zwei jeweils fünf Fuß breiten Spiegelscheiben. Hier zeigte sich noch deutlich die Tradition des Luxuswarengeschäftes, welches für eine feste und wohlsituierte Klientel Ware anbot. [21] Auch das 1839 entstandene Manufakturwarengeschäft Rudolph Hertzog, später größtes deutsches Kaufhaus und als Versandgeschäft in Europa führend, verfügte nur über durchschnittliche Schauflächen und konzentrierte sich stattdessen auf eine großzügige Annoncenreklame.

Landsbergers Magazin in Berlin 1860 (Robert Springer, Berlin. Ein Führer durch die Stadt und ihre Umgebungen, Leipzig 1861, 336)

Andere Magazine aber nutzen das neue Werbemedium des Schaufensters konsequent. Eindringlicher Beleg hierfür war das Garderobe-Magazin von Louis Landsberger. Nicht mehr zwei, nicht mehr vier, sondern zehn großformatige Spiegelscheiben schmückten den Geschäftsbau mit seinen zwei Verkaufsetagen. Die Schaufenster umrundeten den Laden, dokumentieren in ihrer Massiertheit Größe und Umfang des Angebotes. Wachsende Verkaufsflächen gingen einher mit wachsenden Schaufensterfronten. Als Kundenmagnet wirkte zusätzlich die Beleuchtung mit 316 Gasflammen, die das Magazin abends zum Blickfang werden ließ. Doch auch Landsberger bildete nur die Spitze eines breiten Ensembles. [22] Folgen wir doch einmal einem Stadtführer des Jahres 1861: „Unsere wohlgenährten Altvordern, die nur für den realen Genuß waren, kannten nicht den Schimmer der Spiegelscheiben und der Bronze, nicht die Farbenpracht, nicht den Zauber des Luxus und den Reiz der Künste. Desto besser verstehen wir uns auf solche Vorzüge. Den Unterschied zwischen Sonst und Jetzt sieht man nirgend auffälliger als an den Verkaufsläden. […] Betrachten wir jetzt jene Läden, […] wo die Waaren, von hübschen Händen geordnet, das Auge bezaubern! […] Sehen Sie dort, meine Damen, die strahlenden Fenster, die man mit Jakona und Organdis drapirt hat, mit Long-Shawls, wofür Sie ihr Lächeln verkaufen, mit venetianischen Spitzen, die Sie um ihre Liebe eintauschen! Sehen Sie hier, Dandies aus der Provinz, die prächtigen Piquéwesten! Steigen Sie hinunter in jene unterirdische Behausung: der Bärenschinken ist servirt und der Cliquot auf Eis gestellt. Hier die glänzenden Hüte à ressort, die zierlichen Ancreuhren, die Velourdecken, die riesigen Spiegel in Goldrahmen; dort kunstvolle Bronzewaaren, werthvolle Oelgemälde, Buffets mit Marmorplatten, prachtvolle Tafelservice; Blumenbouquets in schöneren Farben als die Gaben der Flora Cypris; hier die schönen wissenschaftlichen Sammelwerke in Prachtbänden, Zahn‘s Ornamente aus Pompeji, der Reliquienschein von Brügge in wundervollen Photographien. Welche Fülle von Pracht, Annehmlichkeit und Schönheit für den bevorzugten Sterblichen, der mit Sinn für die Genüsse des Lebens und mit reichlicher Rente gesegnet ist!“ [23]

Ein Schaufensterbummel war in Berlin also schon lange vor der Reichsgründung möglich und reizvoll. Der Reiseführer konzentrierte sich allerdings auf teurere, exklusive Produkte, die innerhalb der Klassengesellschaft der Hauptstadt für die meisten Bewohner unerschwinglich blieben. Und doch begannen in den 1860er Jahren auch Geschäfte mit einfacherem Angebot, vielfach auch Kolonialwaren- und Feinkostläden, mit der Um- und Neugestaltung ihrer Fassaden. Dabei gingen viele Kleinhandler Kompromisse ein: „Sehr oft werden gewöhnliche Fenster zur Schaustellung benutzt und wäre dann der einzige Unterschied, dass größere Scheiben in Anwendung kommen. Dass solche Anlage nur den einfachsten Forderungen entspricht, liegt auf der Hand; die Schaustellung ist hierbei sehr beeinträchtigt und ist gewöhnlich die zu hohe Lage der Fenster störend. Große Ausbreitung der Waren gestattet aber ein Fenster nicht und daher dürfte ein solches nur in Anwendung kommen, wo es darauf ankommt anzuzeigen, was für ein Geschäft sich an dem betreffenden Ort befindet.“ [24]

Die Schaufenster derartiger kleiner und mittlerer Geschäfte sind natürlich kaum mit denen der Großbetriebe zu vergleichen. Doch festzuhalten ist, dass auch etablierte Läden sich um An- und Umbauten zumindest bemühten. Zugleich wurde es in den 1860er Jahren üblich, neue Läden bereits beim Bau mit Schaufenstern auszustatten. Schaufenster wurden integraler Bestandteil des Kaufladens: „Die Schaufenster zum Ausstellen der Waaren müssen möglichst breit angelegt sein, und bedient man sich jetzt allgemein zur Unterstützung der oberen Geschosse der eisernen Säulen und Träger statt der in Stein ausgeführten Pfeiler und Bogen, weil dadurch an Raum gewonnen wird. Man ordnet dann recht oft die oberen Geschosse ganz unbekümmert von den unteren mit anderen Axen an, weil man die Axentheilung der unteren Geschosse doch kaum erkennt, indem bei der geringen Dimension des Eisens letzteres fast verschwindet und nur eine Glasflache sichtbar ist.“ [25]

Die hier schon diskutierte Verwendung von Stahl und Glas schuf ganz neue Möglichkeiten der Fassadengestaltung. Seit Anfang der 1870er Jahre wurden zunehmend auch zweigeschossige Schaufensteranlagen gebaut. [26] Ladenlokale mit Schaufenstern, die von der Mehrzahl der kleineren und mittleren Händler ja gemietet wurden, gehörten seitdem mehr und mehr zur üblichen Ausstattung größerer Geschäfts- und Wohnhäuser. Verlässliche Zahlen fehlen, so dass nicht überprüft werden kann, ob es 1880 in Berlin wirklich „3000 wirkungsvolle Schaufenster“ [27] gegeben hat, wie ein Zeitgenosse behauptete. Zweifellos aber waren in Berlin Schaufenster im Handel mit Gütern des gehobenen und periodischen Bedarfs schon vor der Reichsgründung 1871 üblich. Zwar hinkte der Kleinhandel mit Lebensmitteln dieser Entwicklung noch hinterher, doch der Delikatessen- und Kolonialwarenvertrieb erfolgte schon vielfach in Läden mit gläsernen Fronten. [28]

Fassade des Karlshofes in Aachen 1869 (Deutsche Bauzeitung 3, 1869, 496)

Das neue Objekt des Schaufensters hatte sich zu dieser Zeit auch schon in der Provinz des Reichs fest etabliert. Die Abbildung zeigt ein „charakteristisches Beispiel der Facadenbildung von Privatbauten“ im Rheinland: Vier großformatige Schaufenster sprechen dagegen, die Durchsetzung eindringlicher Schaufenster erst in die 1890er Jahre zu datieren und mit der Entstehung der Warenhäuser zu verknüpfen. Im Gegenteil begann in Deutschland nach der allgemeinen Etablierung bereits in den 1870er Jahren eine Differenzierung der Schaufenster nach Größe, Anzahl und immer stärker nach der Dekoration. Sie entsprach nicht allein dem herrschenden Geschmack und Baustil, sondern war auch ein wichtiges Unterscheidungselement in einer gleichermaßen von Produktion und Distribution geprägten Wettbewerbsgesellschaft. Die deutschen Großstädte waren schon vor der Jahrhundertwende Stätten bürgerlichen Konsums geworden, und in den Schaufenstern lockten die Verheißungen einer Welt zunehmenden Wohlstands und allgemeinen Fortschritts.

Universalisierung und Differenzierung des Schaufensters in der Wettbewerbsgesellschaft (ca. 1870 bis 1900)

Die Gründung des Deutschen Reiches 1871 war nicht allein eine politische Zäsur. Sie führte auch im Felde des Gewerberechts zu einer umfassenden Liberalisierung. Freizügigkeit und Gewerbefreiheit gab es in den meisten deutschen Ländern zwar schon zuvor, doch nun setzten sich diese Prinzipien endgültig durch. Die Verstädterung nahm zu, mündete in den qualitativen Prozess umfassender Urbanisierung. Die Zusammenballung großer Menschenmassen und hoher Kaufkraft ermöglichte dem Kleinhandel ein sich beschleunigendes Wachstum. Die gesellschaftliche Arbeitsteilung wurde strikter, und schon während der 1873 einsetzenden Depression zeigte sich, dass eine wachsende Güterproduktion von liquidem Kapital, vor allem aber von gesichertem Absatz abhängig war. Absatz konnte jedoch nur durch ein leistungsfähiges Kleinhandelssystem gewährleistet werden, welches um die Käufer warb, welches etablierte und neue Waren an die Kunden verkaufte. Der Aufbruch in den Wettbewerb forderte vom Kleinhandel neue Lösungen nicht allein für die grundlegende Versorgungsaufgabe, sondern insbesondere für den Vertrieb der wachsenden Zahl bisher unbekannter gewerblich produzierter Produkte. Dazu bedurfte es einer Modernisierung des Betriebes, neuer Betriebsformen und einer veränderten Außendarstellung. Dem Kunden musste die Leistungsfähigkeit des jeweiligen Ladens sinnenträchtig vor Augen geführt werden. [29]

Der Wettbewerb im Kleinhandel war nicht allein ein Wettbewerb der Waren, sondern auch ein Wettbewerb um das knappe Gut öffentlicher Aufmerksamkeit. Das Schaufenster nahm gerade angesichts der schnell wachsenden Bedeutung reiner Laufkundschaft einen zentralen Platz für eine erfolgreiche Arbeit vor allem im Gebrauchsgüterhandel ein. Und es war zugleich angemessenes Werbemedium einer Gesellschaft, in der die Präsentation von Warenqualität wichtiger war als die Qualität selbst. Um die Gesamtentwicklung angemessen beurteilen zu können, gilt es verschiedene, gleichwohl miteinander vernetzte Einzelentwicklungen voneinander zu scheiden:

Die Variationsbreite der Schaufensterwerbung nahm insgesamt zu. Neben die gediegene und warenzentrierte Werbung der Mehrzahl der Fachgeschäfte trat eine grelle, lärmende Reklame auch der Fassadenfronten. Das zeigt sich besonders am Beispiel der neuen Betriebsform der Bazare, die sich seit den späten 1860er Jahre aus den Magazinen entwickelten. Auch die Bazare bildeten anfangs prächtige, mit großem Prunk ausgestattete Geschäfte, doch verzichteten sie in der Regel auf eigene Güterproduktion. Sie waren durchweg mit ausladenden Schaufenstern versehen. Während der Depressionszeit entstand unter gleichem Namen jedoch auch eine Gruppe sogenannter Pfennigbazare (zumeist 50-Pfennig-Bazare), die geringerwertige Waren zu niedrigen fest umrissenen Preisen verkaufte und zugleich hohem Reklameaufwand betrieb. Der Begriff des „Bazars“ bekam dadurch einen negativen Grundton, der im seit den späten 1870er Jahren verwandten und vielfach antisemitisch grundierten Begriff der „Ramschbazare“ gespiegelt wurde. Diese in der Regel nicht allzu großen Läden nutzten Schaufenster und Gesamtfassade zu teils greller Anpreisung. Auch die ebenfalls in den 1860er Jahren aufkommenden Wanderlager sowie die Ende der 1870er Jahre entstandenen Abzahlungsbazare setzten auf eine vielfach als marktschreierisch gedeutete Reklame und provozierten damit schon früh Diskussionen über die kommerzielle „Verunstaltung“ der Innenstädte. [30]

Während sich die Bazare in der klassenspezifisch gegliederten Kleinhandelswelt des Kaiserreichs eher an Käufer aus der Mittel- und oberen Unterschicht wendeten, konzentrierten sich die aus den Magazinen entstehenden Kaufhäuser tendenziell auf die mittleren und oberen Klassen der Gesellschaft. Auch sie verzichteten zumeist auf eigene Güterproduktion, konzentrierten sich auf den Vertrieb von Waren. Doch schon aufgrund ihrer Größe besaßen sie meist eine nicht unbeträchtliche Nachfragemacht, die ihnen indirekten Einfluss auf die Lieferanten sicherte. Ihre Schaufenstergestaltung war zumeist gediegen, zurückhaltend und sachlich. Die Kaufhäuser waren jedoch zugleich Vorreiter einer allgemeinen Vergrößerung der Schaufensterflächen. Grundlage dafür boten zum einen Verbesserungen der Glasgusstechnik. Das Spiegelglas wurde glatter und durchsichtiger. Zugleich wurde es technisch möglich, größere Einzelscheiben zu produzieren. Wichtiger aber war, dass die Kaufhäuser schon in den 1870er und 1880er Jahren die neuen Möglichkeiten der Baustoffe Eisen und Stahl für eine immer prächtigere Schaufensterfront nutzten. [31] Nun entstanden rein funktionale Geschäftsbauten, die nur noch in Ausnahmefällen zu Wohnzwecken genutzt wurden. Citybildung und Schaufensterentwicklung waren eng miteinander verzahnt.

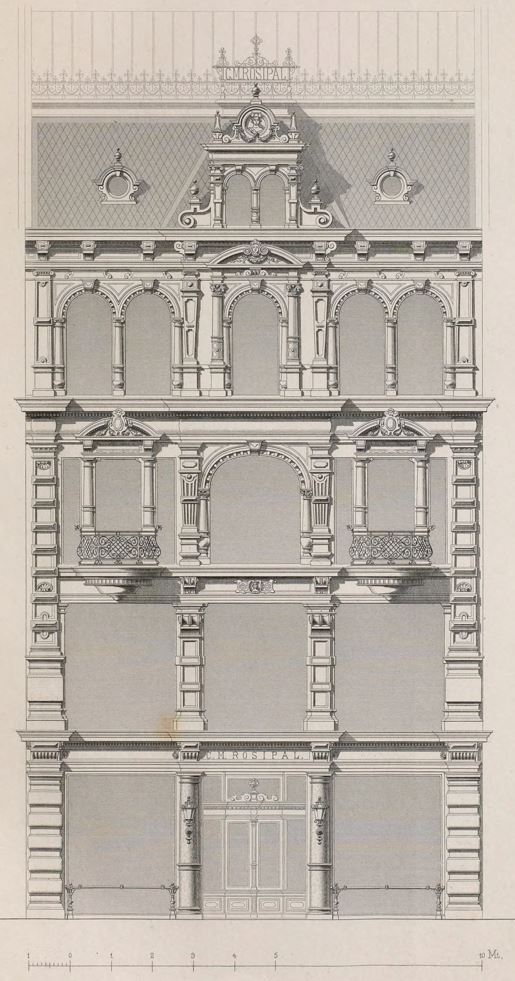

Fassade des Geschäftshauses Rosipal in München 1884 (Zeitschrift für Baukunde 7, 1884, Bl. 9)

Die Abbildung zeigt eine 1884 neugestaltete Fassade des Münchener Kaufhauses Rosipal. Innerhalb des Geschäftes wurden rund um einen Lichthof auf drei Etagen Manufaktur-, Mode- und Schnittwaren verkauft, während sich die Verwaltung im dritten Stock befand. Dekorierte Schaufenster gab es in den ersten beiden Stockwerken, doch auch die großen Fenster im zweiten und dritten Stock dienten zu Werbezwecken.

Obergeschosse des Berliner Kaufhauses Ascher & Münchow (1886/87) (Blätter für Architektur und Kunsthandwerk 4, 1891, Tafel 27)

Das 1887 fertiggestellte Berliner Kaufhaus Ascher & Münchow zählte in den beiden Untergeschossen elf großformatige und aufwändig dekorierte Schaufenster. Dies allein genügte nicht, denn auch im zweiten Stock nutzte man insgesamt zwölf der schmaleren Fenster zur Präsentation damals moderner Einrichtungsgegenstände (die Abbildung zeigt davon nur vier). Die Fenster im dritten und vierten Stock wurden schließlich für Reklamebeschriftungen genutzt, um dadurch die Käufer in der Leipziger Straße schon von weitem auf das Angebot aufmerksam zu machen. Die Glasflächen der Kaufhäuser wuchsen schon in den 1880er Jahren bis an die Spitze der Geschäftsgebäude, folgten dabei auch der wachsenden Monumentalität damaliger Geschäftsstraßen und Prachtboulevards. Das Prinzip gläserner Fronten wurde dann in den späten 1890er Jahren von den neu entstehenden Warenhäusern auf die Spitze getrieben. [32] Von den Kaufhäusern unterschieden sie sich durch ihr breites Angebot vermeintlich nicht zusammengehöriger Waren. Ihre Architektur war durch neue Innenraumkonzepte, die konsequente Nutzung von Lichthöfen und eine stark auf vertikale Pfeilerkonstruktionen ausgerichtete Fassadengestaltung originell und innovativ, doch in der Gestaltung der Schaufensterpartien befanden sie sich sowohl in der Tradition deutscher Kaufhäuser als auch der wesentlich prächtigeren französischen Grands magasins. [33] Das 1897 von Alfred Messel (1853-1909) erbaute Warenhaus Wertheim und das 1899/1900 errichtete, ebenfalls in Berlins Leipziger Straße gelegene Warenhaus Hermann Tietz mit seinen zwei riesigen, jeweils 460 m2 umfassenden Schaufenstern, waren gewiss die bekanntesten Vertreter dieses Typus.

Der Kaiser-Bazar als Schaufenster (Das Buch für Alle 27, 1892, 221)

Noch konsequenter allerdings war das um 1900 entstandene Mannheimer Warenhaus Kander: Stärker als bei seinen Berliner Vorbildern verzichtete man bei diesem Glaspalast auf eine schmückende Fassadengestaltung oder auch nur auf eine abrundende Dachkonstruktion. Die Eisen-Glas-Architektur hatte hier einen seltenen Höhepunkt erreicht, das Warenhaus erschien transparent, öffnete sich allseitig den neugierigen Blicken der Kundschaft. Ästhetische, architektonische und brandschutztechnische Erwägungen führten jedoch dazu, dass diese nur noch an Monumentalität zu überbietende Steigerung der Schaufensterfronten an einen Wendepunkt geriet. [34] In der Fabrikarchitektur wurde diese Bauweise allerdings – gemäß den Fabrikbauten von Steiff (Giengen, 1903) oder Fagus (Alfeld, 1911) – zum Vorreiter des Neuen Bauens.

Das Warenhaus Kander in Mannheim 1900 (Kilian, 1994, 336)

Doch bevor wir auf die hieraus resultierenden Konsequenzen eingehen, müssen wir uns fragen, ob sich das Schaufenster auch abseits herausragender Einzelbetriebe universell durchsetzte. Im zweiten Teil wurde betont, dass in den 1860er Jahren im Gebrauchsgüterhandel auch mittlere und kleinere Betriebe Schaufenster neu einrichteten oder sich Verkaufslokale mieteten, die üblicherweise mit Glasfronten versehen waren. Auch im Handel mit Kolonialwaren und Delikatessen war dies nachweisbar. Doch es ist nicht möglich, diese Entwicklung präzise zu quantifizieren. Allerdings betonte der liberale Politiker und Genossenschafter Eugen Richter (1838-1906) schon 1867 eindringlich, dass Konsumgenossenschaftsläden eine ähnlich hochwertige Ausstattung wie konkurrierende Kolonialwarenläden haben sollten, um zugleich aber festzuschreiben: „Der Ausstellung von Waaren in den Schaufenstern zur Anlockung der Kunden enthalten sich dagegen alle Konsumvereine nach dem Muster der englischen Vereine grundsätzlich.“ [35] Auf Fotografien des letzten Jahrhunderts findet man seit den 1860er Jahren vielfach geschlossene Schaufensterfronten, die spätestens seit den 1880er Jahren stets auch die sesshaften Lebensmittelhändler umgriffen. [36] Lediglich die Konsumgenossenschaften grenzten sich zumindest bis zur Jahrhundertwende selbstbewusst aus, verfügten sie doch über einen festen Stamm eingetragener Mitglieder. [37]

Doch zugleich muss an ihr privatwirtschaftliches Pendant erinnert werden. Massenfilialbetriebe entstanden im Genuss- und Lebensmittelsektor vornehmlich seit den 1870er Jahren. Ihr Erfolgsrezept gründete nicht allein auf zentralem Einkauf und zentraler Verwaltung. Die Einzelfilialen besaßen vielmehr zunehmend einheitliche Außenfronten, deren Blickfang immer ein oder mehrere große Schaufenster bildeten. Zwar lag der eigentliche Aufschwung dieser neuen Betriebsform in den 1890er Jahren, doch entstanden die großen Ketten – Kaiser‘s Kaffeegeschäft verfügte 1900 schon über 667 Filialen – meist aus einfachen Kleinhandelsbetrieben. [38] Es scheint daher mehr als plausibel, dass das Wissen um die Werbekraft eines anziehenden Schaufensters auch im Kolonialwarenkleinhandel schon lange vor der Jahrhundertwende fest verankert war und allgemein praktiziert wurde.

Filiale von Kaiser’s Kaffee-Geschäft 1904/05 (1880-1980. 100 Jahre Kaiser’s, hg. v. Kaiser’s Kaffee-Geschäft AG, Viersen 1980, s.p.)

Diese Universalisierung des Schaufensters zum zentralen Werbemittel des gesamten ladengebundenen Kleinhandels ging einher mit veränderten Präsentationsformen der Ware selbst. Schon in den Hamburger Schaufenstern wurde möglichst viel Ware gestapelt. Hiermit, so die allgemeine Überzeugung, könne die Leistungsfähigkeit des Geschäftes am besten dokumentiert werden. Doch massierte Warenpräsenz hatte nur begrenzte Lockkraft. Daher begann man spätestens seit den frühen 1870er Jahren damit, ungewöhnliche und spektakuläre Phantasiefenster einzurichten. [39]

Phantasiefenster eines Fleischwarengeschäftes (Fliegende Blätter 115, 1901, Nr. 2927, 7)

Doch die Kritik an überladenen und ohne Sachbezug eingerichteten Schaufenstern ließ nicht lange auf sich warten, zumal in den Manufaktur-, Konditorei- oder Fleischwarenbranchen. Besonders die Dekoration toten Fleisches erregte Anstoß, auch wenn sie offenbar noch um die Jahrhundertwende weit verbreitet war [40].

Die schon in den 1870er Jahren offenbare Kritik deckte sich kaum mit dem in der bisherigen Forschung gezeichneten Bild der Schaufensterwerbung. [41] Der Übergang vom Phantasiefenster zu sachlichen Stapelfenstern wird gemeinhin mit den Elitendiskursen der Jahrhundertwende verbunden. Doch lange vor programmatischen Aussagen wie „Das neue Fenster will sachlich sein“ [42] war ein Großteil der Schaufenster schon „sachlich“ gestaltet. Städtische Schaufensterfronten wurden zum allgemeinen Präsentationsort moderner Waren. Die zunehmende Spezialisierung des Kleinhandels ließ die Schaufenster zugleich Ausdruck und Träger eines warenzentrierten Angebotes werden: „Beredter als Zeitungsannoncen ladet es zum Kauf ein, denn es zeigt die Waare selbst und erinnert dadurch den Kauflustigen nicht selten erst an Bedürfnisse, deren er ohne die Mahnung des Schaufensters nicht gedacht hatte“ [43].

Die städtischen Schaufenster präsentierten die Errungenschaften des technischen Fortschritts einfach und kaum verschnörkelt: „Durch riesengrosse Spiegelscheiben, […] fällt jetzt das Auge allenthalben auf bunteste Pracht und Fülle und ein Weg besonders durch die Hauptgeschäftsstrassen Berlins gleicht einem Spaziergang durch eine kleine internationale Ausstellung. Da giebt jeder Kaufmann mit grösstem Aufwand ein möglichst charakteristisches Bild seiner Branche und taucht es zum Ueberfluss noch in ein ganzes Meer hellfluthenden Lichtes.“ [44] Die Schaufensterdekoration wurde schon früh als kommerzielle Kunst verstanden, die der Unterhaltung einer wachsenden Zahl shoppender Käufer und Käuferinnen diente: „Die Perspective eine Ladens bei Abendbeleuchtung durch die Fenster betrachtet ist eins der herrlichsten Schauspiele, welches die große Stadt bietet, und wenn das Marmorlager, wo Werke der Sculptur aufgestellt sind, den höheren Kunstsinn noch starker anzieht und inniger erfreut, als die den Werken der Manufacturisten gewidmeten Verkaufshallen, so sind diese Werke doch der Mehrzahl nach, der Kunstsphäre nahe gehoben durch den Geist, welcher heutigen Tages auch im Handwerk sich regt, und die Betrachtung derselben ist folglich ein Genuß, der durch den Namen: Kunstgenuß nicht zu schmeichelhaft benannt ist.“ [45]

Abendbeleuchtung vor einem Eingang des Kaufhauses Rudolph Hertzog (Der Bär 20, 1894, 441)

Vor diesem Hintergrund scheint es nicht nur angesichts mangelnder Detailforschung unangemessen, dem Kleinhandel vor der Jahrhundertwende Unmaß und mangelnden Kunstsinn zuzuschreiben. Symmetrisch aufgebaute Stapelfenster waren jedenfalls schon lange vor der Jahrhundertwende Gemeingut des Kleinhandels. Warenzentrierung war innerhalb der Schaufenster üblich und keine Ausnahme. Diese Entwicklung fand ihr Pendant in einer wachsenden Zahl von Waren, die im Schaufenster mit Preisauszeichnungen versehen wurden. Schon die Schaufenster der Magazine besaßen dadurch hohen Informationswert. [46] Diese Preistransparenz war aber nicht nur Ausdruck lauterer Geschäftspraxis. Vielmehr waren es gerade die neuen Betriebsformen des Pfennig-Bazars und des Wanderlagers, die geringe Preise seit den 1870er Jahren bewusst als Werbe- und Wettbewerbsmittel einsetzten. Sie schufen Preisdruck für die Konkurrenz, der in den 1890er Jahren durch Warenhäuser und Partiewarengeschäfte nochmals verstärkt wurde. Die Rechenhaftigkeit des Kunden wurde durch die immer häufigere Preisauszeichnung gerade in mittleren und kleineren Läden unterstützt: „Wenn wir in Berlin durch die Strassen gehen und vor einem Schaufenster eine ausserordentliche grosse Fülle sehen, so will ich darauf wetten, dass in dieser Auslage die Waaren mit Preisen versehen sind. Die Preisbezeichnung veranlasst eine Menge Leute, des Studiums halber stehen zu bleiben, auch solche, die im Augenblick gar nicht auf einem Kaufwege sind. Dieses Studium kostet dem Kaufmann nichts, aber es bringt ihm Vortheil; denn nachher heisst es zu Haus: ‚Da und da habe ich das und das zu dem Preise gesehen!‘ womit sich eine neue Kundschaft anbahnt. Um die misstrauischen und ängstlichen Käufer zu beruhigen, giebt es aber kein Mittel, als ihnen an allen Waaren, drinnen wie draussen, die lesbare Preisbezeichnung entgegenzuleuchten zu lassen. Das giebt auch demjenigen, der sich wegen Mangels an Sachkenntnis schwach fühlt, die angenehme Gewissheit, dass man ihm nicht mehr abnimmt, als den getriebenen Kunden.“ [47]

Die nachhaltigen Veränderungen der Dekoration der Schaufenster spiegelten sich aber auch im Entstehen eines neuen Berufszweiges – des teils noch semiprofessionellen Dekorateurs [48] – und einem immer bedeutenderen Angebot von Dekorationsmitteln. Gestelle, Ständer, Etageren, Attrappen, Borde, Spiegel, Plakate und vieles mehr wurde speziell für die Ausstattung von Schaufenstern gefertigt. Ein Lehrbuch listete 1895 allein 103 deutsche Firmen auf, die sich auf diese Produkte spezialisiert hatten. [49] Dazu kamen Anfang der 1890er Jahre mechanische Figuren, die jedoch ebenso wie der Automatenhandel nur geringe Bedeutung gewannen. [50] Auch die Verwendung mechanischer Klopfer, die an der Ladenfassade angebracht wurden, war eine Modeerscheinung, die sich nicht durchsetzen konnte. Wesentlich wichtiger waren dagegen Rollständer und Büstenfiguren, die eine lebensnahe Präsentation von Textilien ermöglichten. Wachspuppen kamen erst nach der Jahrhundertwende auf, hatten dann jedoch durchschlagenden Erfolg bei der Dekoration der größeren Geschäfte. [51] Alle diese Mittel halfen, die Schaufenster insgesamt attraktiver zu machen. Die hohen Kosten ließen die Unterschiede zwischen den Ladenfronten zugleich aber augenfälliger werden.

Hilfsmittel zur Schaufensterdekoration (Kölner Local-Anzeiger 1904, Nr. 332 v. 1. Dezember, 6)

Auch wenn schon vor der Jahrhundertwende das Schaufenster in deutschen Groß- und Mittelstädten Allgemeingut war, so darf nicht vergessen werden, dass die Warenpräsentation technisch keineswegs ausgefeilt war. Für die Kleinhändler bedurfte es großer Anstrengungen, um den Kunden das Erlebnis eines gelungenen Schaufensterbummels zu ermöglichen. Die Glitzerwelt der Waren musste schließlich von der Straße aus betrachtet werden. Daher galt es Vorkehrungen zu treffen, um das Schaufenster bei allen Witterungsverhältnissen attraktiv zu machen.

Wachstumsgewerbe Ladenbau (Kladderadatsch 28, 1875, Nr. 19, Beibl. 1, 1; ebd., Nr. 22/23, Beibl. 2, 2)

Augenfälligstes Hilfsmittel der meisten Läden war die Markise. Sie bestand in der Regel aus Leinwand und war meist mit Seitenblenden versehen. [52] Die Markise bot im Sommer Schutz vor Hitze, verringerte die Sonnenblendung und schützte zumindest vor leichtem Regen. Sie diente außerdem der Temperaturregulierung innerhalb des Ladens, denn gerade während des Sommers war Lüftung ein wichtiges Problem. Markisen nötigten zugleich dazu, nahe an das Geschäft heranzutreten, da sie den Blick von weitem beeinträchtigten. [53] Auch Rollläden behinderten insbesondere an Sonn- und Feiertagen den freien Blick auf Schaufenster und Waren. Doch die in Deutschland gebräuchlichen Holz-, später dann Stahlrollläden markierten zumeist mittlere und kleinere Geschäfte. Größere ließen dagegen ihre Schaufenster durchweg offen, da hochwertige Scheiben auch gegen Einbruch guten Schutz boten. Lediglich Kunsthändler und Juweliere griffen zu zusätzlichen beweglichen Gittern, so dass die Ware immerhin noch zu betrachten war. [54] Zu beachten ist allerdings, dass die Schaufenster bis zur Jahrhundertwende in den meisten Städten während der Hauptgottesdienstzeiten verhängt bzw. verschlossen werden mussten. Lokal blieben entsprechende Regelungen teilweise bis zum Ende des Kaiserreiches bestehen. [55]

Eisverhangene Schaufenster selbst im Frühling (Fliegende Blätter 88, 1888, Beibl., 5)

Ein besonderes Problem bildeten außerdem Hitze und Kälte. Die Schaufenster bestanden in der Regel aus festen, schwer zu lüftenden Holzkästen. Kleine Lüftungslöcher halfen da wenig. Regelmäßig entstand Schwitzwasser, so dass ohne Gegenmaßnahmen die Fenster im Sommer beschlagen, im Winter dagegen gefroren waren. Im Laufe der Jahrzehnte wurden immer neue Hilfsmittel ersonnen, doch keines hatte einen nachhaltigen Effekt. Da offene Gasflammen im Fensterkasten eine hohe Brandgefahr bargen, wurden die Glasscheiben in der Regel alle paar Tage mit Glyzerin oder starken Chemikalien bestrichen. Trotzdem aber stand der Kunde häufig vor Schaufenstern, die nur teilweise einzusehen waren. [56]

Ein weiteres Naturhindernis bildete die Dunkelheit. Schaufenster mussten beleuchtet werden, um auch abends zu gefallen. Aufgrund der bis in die 1890er Jahre kaum beschränkten Ladenöffnungszeiten wurden viele Schaufenster anfangs von innen mit Kerzen und Petroleumleuchten, später dann mit Gasbrennern beleuchtet. Brandgefahr bestand stets, außerdem ließ das offene Feuer die Scheiben beschlagen. Gerade leistungsfähigere Geschäfte setzten daher schon frühzeitig auf die Außenbeleuchtung der Schaufenster. Dadurch konnten die Schaufenster jedoch schlechter ausgeleuchtet werden, außerdem blendeten die Lichter häufig. Gas- und Petroleumlicht schien gelblich, so dass sich die Farben der ausgestellten Waren grundlegend änderten. Seit den späten 1880er Jahren kamen dann elektrische Bogenlampen auf, in den späten 1890er Jahren auch das Gasglühlicht. Beide leuchteten weiß, doch verliehen sie den Waren einen kreidigen Charakter. Schon aus diesem Grunde waren kräftige Farben notwendig, erschien die Farbgestaltung der Schaufenster teilweise unnatürlich. [57] So bedeutsam die mit dem Schaufenster verbundenen Innovationen waren, so muss das Einkaufserlebnis der damaligen Zeit doch auch unter diesen Aspekten betrachtet werden, um nicht voreilig Vorstellungen unserer Zeit in die Vergangenheit zu projizieren. Kommerzielle Traumwelten stießen auch damals immer an die Grenzen natürlicher Gegebenheiten.

Das Warenhaus Hermann Tietz (Berlin, Leipziger Straße) in nächtlichem Glanz (Die Woche 12, 1910, 373)

Diese Einschränkungen sind wichtig, um nicht der Apologie der urbanen Konsumgesellschaft zu verfallen. Die gläsernen Schaufenster zogen gewiss immer größere Kreise der Bevölkerung in ihren Bann. Doch trotz der steigenden Realeinkünfte waren die Barrieren von Klasse und Einkommen weniger durchlässig als die transparenten Scheiben der Läden.

Schaufenster und Läden als kommerzielle Ensembles (seit ca. 1900)

Die Entwicklung des Schaufensters war um die Jahrhundertwende an einer quantitativen Grenze angelangt. Neue Impulse, wie sie seit der Reichsgründung stets von neuen Betriebsformen des Kleinhandels erfolgt waren, blieben aus. Gewiss, spätestens seit den 1890er Jahren verbreiteten sich Schaufenster nicht nur in Mittelstädten, sondern waren auch immer häufiger in Kleinstädten anzutreffen. [58] Auch die kleineren Geschäfte der urbanen Außenbezirke glaubten nicht mehr auf gläserne Fronten verzichten zu können. Dennoch schritt die Entwicklung des Schaufensters weiter voran. Denn die Universalisierung des Schaufensters in den deutschen Großstädten um die Jahrhundertwende bewirkte einen qualitativen Sprung: Die Prinzipien der Schaufenstergestaltung griffen seither über in den Verkaufsraum, die „Schaufenster-Qualität der Dinge“ [59] erfüllte den gesamten Laden, prägte Ausstattung und Personal.

Den Hintergrund dieses Umschwungs bildete ein generelles qualitatives Wachstum des deutschen Kleinhandels, das spätestens zu Beginn der 1890er Jahre bestimmend wurde. Der intensivierte Wettbewerb führte zu geringeren Handelsspannen, steigerte zugleich aber die allgemeinen Kosten des Geschäftes. Daran hatte das Schaufenster einen wichtigen Anteil: „Enorme Summen verschlingt das moderne Schaufenster. Man macht sich im allgemeinen gar keine Vorstellung davon, wieviel verschiedene Dinge, von der riesigen Spiegelscheibe bis hin zu den kaum beachteten Warenständern benötigt werden, und wieviel Hände sich regen müssen, damit ein leidliches Schaufenster zustande kommt. Bloß die Einrichtung eines solchen kommt durchschnittlich für kleinere Maßstäbe von 150 Mk. bis auf 200 Mk. und für größere auf 1000 Mk., ja mehr zu stehen. Dazu kommen die Löhne für die Arrangeure.“ [60]

Markenartikelwerbung als Alternative zur Eigendekoration (Über Land und Meer 103, 1910, 96)

Da schon zu Beginn der 1890er Jahre die Schaufensterdekoration auch in mittleren Geschäften durchschnittlich alle zwei Wochen neu gestaltet wurde [61], erhöhten sich die Fixkosten. Umsatzsteigerungen wurden betriebswirtschaftlich notwendig, um diese Kosten degressiv gestalten zu können. Parallel erhöhten sich die fachlichen Anforderungen an die Schaufenstergestaltung. Moden traten an die Stelle von Jahreszeiten und die Dekorationswarenindustrie bot immer neue, stets aber kostspielige Produkte an. Markenartikelanbieter nutzten dies, machten sich dadurch zumal bei Drogerieartikeln und Lebensmitteln unentbehrlich. Größere Betriebe konnten für die Dekoration eigenes Personal einstellen, der Dekorateur trat hier an die Stelle des dekorierenden Kleinhändlers bzw. Handlungsgehilfen. Lehrbücher und die Fachpresse des Kleinhandels boten zugleich einen immer größeren Wissensfundus, um Schaufenster ansprechend und im Einklang mit dem herrschenden Geschmack zu gestalten. [62] Doch diese Aufgaben ließen sich nicht einfach beschränken. Der Kunde sollte ja nicht allein zum Geschäft gelockt werden, um dort die gefällige Auslage zu betrachten. Er sollte den Laden betreten und dort kaufen. Dazu aber musste ihm mit fortschreitender Dekorationstechnik auch im Inneren des Geschäftes ein Ambiente geboten werden, welches gegenüber dem des Schaufensters zumindest nicht abfiel. Das Äußere des Ladens wurde zum Modell für die Neugestaltung des Inneren. Grundlage hierfür waren abermals neue Bautechniken. Die Kaufhäuser besaßen zwar schon frühzeitig große Verkaufsflächen; Rudolph Hertzog offerierte 1878 schon auf 3.710 m2 und das Berliner Kaufhaus Heinrich Jordan brachte es 1893 auf stolze 8.000 m2. [63] Doch erst die Verwendung von Stahlbeton ermöglichte den Bau weiter Verkaufshallen.

Heizanlage inmitten des Ladens der Bremer Firma Oehlckers & Rabe (Der Manufacturist 24, 1901, s.p.)

Zwischenwände konnten nun beseitigt, die Zahl der Pfeiler wesentlich verringert werden. Bildeten bisher Laden- und Kassiertisch, Stellagen und Regale die Hauptmöbel auch größerer Geschäfte, so kamen nun große Verkaufs- und Präsentationstische auf, die inmitten der Räume platziert wurden. Parallel ersetzten Zentralheizungen die Öfen im Laden, wurden große Treppenhäuser, Galerien und Balkons gebaut. So konnte nicht nur die Ware von Ferne betrachtet werden, sondern auch der Kauf der Anderen geriet ins Blickfeld. [64] Für den Innenraum und die Warendarbietung stellten sich dadurch völlig neue Aufgaben, die in Rückgriff auf die bewährte Schaufenstergestaltung gelöst wurden. Bei den Warenhäusern war dieser Prozess offenkundig. [65] Doch auch und gerade mittlere und größere Kaufhäuser folgten diesem Trend und hoben damit die Schaufensterwerbung auf eine neue, umfassendere Ebene.

Verkaufsräume der Berliner Firma H. Esders & Dyckhoff 1901 (Der Manufacturist 24, 1901, Nr. 23, 9)

Die Verkaufsräume der Berliner Firma Esders & Dyckhoff waren nicht nur deutlich größer und besser beleuchtet als frühere Läden. Sie enthielten auch neue Möbel, Verkaufsschränke, teils mit Glas versehen, die mitten im Raume standen. Das Regalprinzip war für größere Raume allein ungeeignet und Schautische boten nur wenigen Waren Platz. Der Laden wurde daher neu möbliert, mit Spiegeln bekränzt, dem Kunden die Ware sichtbar gemacht. Selbstbedienung aber gab es nicht. Analog zum Schaufenster konnte man die Ware zwar betrachten, doch durfte man sie nicht ohne Beisein eines Verkäufers, einer Verkäuferin berühren.

Verkaufsräume der Berliner Firma Kersten & Tuteur 1914 (Berliner Architekturwelt 16, 1914, 148)

Auch das stetig wachsende Sortiment industriell hergestellter Produkte begünstigte die Warenpräsentation innerhalb des Ladens. Die Ausstellung neuer Hüte und Blusen in den Verkaufsräumen der Berliner Firma Kersten & Tuteur verwies nicht nur durch die Präsenz von Warenständern und Büsten auf die direkte Nähe zur Schaufensterwerbung. Schautische und Glasauslagen erlaubten vielmehr ein Art Schaufensterbummel im Laden.

Verkaufsräume der Hallenser Firma H.C. Weddy-Pönicke 1901 (Der Manufacturist 24, 1901, Nr. 25, 13)

Umfassendere Möglichkeiten der neuen Innendekoration zeigt eine Bettenpräsentation des Kaufhauses Weddy-Pönicke. Die dekorierte Ware konnte nicht nur besehen werden, sondern gewann ihre spätere räumliche Qualität zurück, wurde begehbar, erfahrbar. Wunschwelten konnten nun abseits des engen Gevierts des Schaufensters aufgebaut, deren „Natürlichkeit“ somit erhöht werden.

Innenansicht der Kölner Firma A. Böheimer (Der Manufacturist 24, 1901, s.p.)

Diese Entwicklung der Innendekoration wurde durch Verbesserungen der Lichttechnik unterstützt. Nicht mehr Petroleumleuchten oder einfaches Gaslicht wurden verwandt, sondern die hellen elektrischen Bogenlichter, vorrangig aber das neue Gasglühlicht. Der Laden konnte so gänzlich ausgeleuchtet werden, Waren und Dekoration dadurch ihre Pracht entfalten. Zugleich verschwanden die großen Öfen aus vielen Läden. Sie wurden durch Zentralheizungen ersetzt. Damit wurde weiterer Präsentationsraum gewonnen, das Verkaufsambiente angenehmer gestaltet. Weiterhin störend waren die bautechnisch notwendigen Pfeiler, doch bei Neubauten traten an die Stelle gemauerter Stützpfeiler mehr und mehr gusseiserne Säulen oder eiserne Träger, durch die auch mittlere Geschäfte größere Freiräume gewannen. [66] Die geschmackvolle Inneneinrichtung wurde mit Farbe abgerundet. Manche Ladenbesitzer stimmten Decken, Wände und getöntes Glas farblich aufeinander ab, ließen sie teils mit einfachen Mitteln ausmalen. Der Jugendstil drang gerade in gehobenen Gebrauchsgüterläden vor. [67] Der Laden entwickelte sich nach der Jahrhundertwende zumindest im Gebrauchsgüterhandel zu einer für den Zweck des Verkaufs gestalteten Kunstwelt. Auch wenn die Mehrzahl der kleinen Läden den bedeutenden Vorbildern gerade der Warenhäuser nicht das Wasser reichen konnte, so muss man doch auch deren Veränderungen – die auf niedrigerem Niveau auch den Lebensmittelkleinhandel prägten – in ihrer Gesamtheit würdigen. Analog zum Schaufenster wurde der Laden wurde immer mehr zum reflexiv-kalkulierten Mittel des Absatzes und glich sich diesem dekorativ an.

Innere Glasfronten des Berliner Spezialgeschäftes Kopp & Joseph (Der Welt-Spiegel 1910, Nr. 101 v. 18. Dezember, 8)

Erst dadurch wurde der urbane Schaufensterbummel zum eigentlichen Einkaufserlebnis. Bewusst wurden dabei Klassengrenzen durchbrochen, um so auch Kundenkreise anzusprechen, für die die dargebotenen Waren meist unerschwinglich waren. Neue kommerzielle Sinnhorizonte entstanden, der nun rasch um sich greifende Ladendiebstahl spiegelte dies. [68] Eine „Demokratisierung des Konsums“ war mit diesen Laden allerdings kaum verbunden, denn die Möglichkeit des Kaufs höherwertiger Gebrauchsgegenstande war für die Mehrheit der Bevölkerung trotz steigender Reallöhne, trotz Abzahlungsgeschäften und Teilzahlung nur ansatzweise gegeben. Gleichwohl bildete sich insbesondere im gehobenen Mittelstand eine neue urbane Konsumkultur aus, in der die Schaufenster gewiss noch lockten, in der jedoch der seinem Vorbild gemäß gestaltete Verkaufsraum das Ziel bildete: „Was hat ein trüber unausstehlicher Wintertag in den lichterfüllten Geschäftsstraßen der Großstadt mit den lockenden Auslagen, den tausend schönen und kostbaren Dingen noch für Schrecken? Ein Hagelschauer, nasse Füße? Man tritt in den erstbesten Laden, wohlige Wärme, helles unaufdringliches Licht, angenehme Eindrücke überall! Man fühlt sich als Besitzer weicher Teppiche, prächtiger Spiegel, schöner und komfortabler Möbel, man weiß, die geschmackvolle Anordnung der Waren ist lediglich für den Käufer da. Alle vorhandenen Annehmlichkeiten stehen zu seiner unbeschränkten Verfügung. Warum soll man da nicht eine Kleinigkeit kaufen? Man braucht vielleicht nichts. Aber was soll man schon an solchem Tage daheim, wo es nicht halb so hübsch und modern ist, wo es nichts Neues mehr zu sehen gibt; was tut man bei dem unfreundlichen Wetter auf der Straße?“ [69]

Die Ausbreitung des Schaufensterprinzips in das Innere des Ladens ermöglichte zugleich, die Front des Ladens unter stärker qualitativen Aspekten zu sehen. Dadurch begann ein Prozess wechselseitiger Abstimmung, der die Einheitlichkeit der Werbung einzelner Geschäfte wesentlich vorantrieb – neudeutsch würde man vom Corporate Design sprechen. Die Zeit der Glaspaläste endete, an ihre Stelle traten Geschäfte mit kleineren Schaufensterfronten. Mehrere Warenhausbrände verdeutlichten die geringe Hitzestabilität reiner Stahl-Eisen-Konstruktionen, so dass nun die vertikalen Pfeiler fast durchgehend mit Stein verblendet wurden. Die Zahl zwei-, insbesondere aber dreigeschossiger Schaufensteranlagen sank rasch, da derart hoch gelegene Fenster kaum beachtet wurden. [70]

Neue Möglichkeiten eröffneten sich seit der Jahrhundertwende aber auch durch die Verwendung stark gebogener Spiegelscheiben. Dadurch konnte der Weg von der Straße hinein in den Laden durch Schaufenster umrahmt werden, wobei gerade gehobene Fachgeschäfte diese Möglichkeit nutzten. [71] Zugleich aber passten sich die Schaufenster stärker den ausgestellten Waren an: „Die Art der Ware wird entscheiden, ob ein großdimensioniertes Schaufenster passend sei oder ein kleiner Ausschnitt genügt. Die Schaufenstergestaltung erfordert beim Modenhaus andere Ueberlegung bei der Warenauslage als beim Juwelierladen, wo der Wert des Stückes in der Einzigkeit besteht. Und indem man der Theorie von der bildlichen Einheit der Warenauslage zuneigte, kam man auf die Idee der Konzentration, der Isolation, der Rahmenbildung für das Schaufensterstilleben. Die Fassung des Fensters wurde zugleich die Fassung der Ware.“ [72]

Zurückgenommene Schaufensterzeile beim Seidenhaus Maassen 1912 (Berliner Leben 16, 1913, Nr. 2, III)

Auch die Verwendung des Lichtes erlaubte neue Formen der Schaufensterwerbung. Die gleißenden Fassaden der großen Häuser führten zu vermehrter Kritik am „Helligkeitswahn“. Diesem galt es mit schwächerer, aber gezielter eingesetzter Beleuchtung zu begegnen. [73] Die Außenbeleuchtung wurde immer mehr von einer indirekten Innenbeleuchtung abgelöst. Hinter Blindglas angebracht verursachten die elektrischen Bogenlampen kaum noch Schwitzwasser, tauchten die Waren zugleich aber in einen „mystischen Zauber“ [74].

Schließlich änderte sich die Stellung der Ware innerhalb der Dekoration. Die herausragende Rolle der Einzelware, die massierte Warenstapel noch verstärken sollten, schwand angesichts eines Verkaufsambientes, das generell zum Kauf animieren wollte und nur den Rahmen für den Kauf des Einzelproduktes abgab. Während beachtliche Teile der Unterschichten an Mangelernährung litten und der Lebensstandard der großen Mehrzahl der Konsumenten durch Lebensmittelteuerungen immer wieder beeinträchtigt wurde, setzte sich in den Auslagen der großen Geschäfte die Abstraktionskraft der Reklame immer stärker durch: „Die heutige Auslage ist Reklame geworden, Reklame so sehr, daß viele Geschäfte darauf verzichten, verkäufliche Ware zu zeigen.“ [75] Das Schaufenster hatte in diesem Rahmen nur noch appellativen Charakter, war Teil einer größeren Werbemaschinerie geworden.

Blusen in der sie adelnden Abteilung des Seidenhauses Maassen (Berliner Leben 16, 1903, Nr. 2, III)

Am Ende unseres Rückblicks steht daher nicht mehr die einzelne Ware, deren Lockkraft das Schaufenster einst einen visuellen Rahmen bot. Am Ende steht der kommerzielle Kult um die Ware selbst. Die großen Geschäfte mutierten zu Kathedralen des Konsums, die Dekorateure zu Priestern des neuen Mysteriums und die Auslagen waren ihre Altäre: „Dem Kaufmann, der seine Ware verkaufen will, kann es nicht gleichgültig sein, ob der defilierende Menschenstrom sich nur an der Atmosphäre von Glanz und Licht berauscht. Er will ihn fesseln, locken, in Hemmung versetzen; die Ware soll für ihn Bedeutung gewinnen, soll sich durchsetzen, den ganzen berauschenden Glanz vergessen machen und allein sein mit Jedermann. So allein, dass die magische Suggestion ihre Faden spinnt und der Gebannte nicht loskommt von dem Gedanken: Dich muß ich besitzen. Aber dies Mysterium der Vermählung des Käufers mit der Ware verlangt Konzentration. Es müssen alle Mittel spielen, um die Ware zu isolieren. Vor allem braucht das Fenster einen Rahmen. Endell, der größte Magier unter den Schaufensterkünstlern Berlins, hat dies Erfordernis am besten begriffen. Wo er die Möglichkeit hatte, die Fassaden seiner Läden zu gestalten, hat er breite Pfeilerflächen zwischen die Fenster gelegt und den Einbau des Fensters selbst mit so kostbarer Fassung geschmückt, daß wir die Empfindung eines Wunders haben, schon ehe wir an die Scheiben herantreten. Endell war es auch, der der Beleuchtung ihre beste Lösung gab. In der Beseitigung der äußeren Bogenlampen, die blenden statt zu bestrahlen, hatten ihm andere vorgegriffen. Die verdeckte Beleuchtung, die dem Beschauer die Lichtquelle verbirgt, um die Ware um so heller hervortreten zu lassen, war als Vermächtnis der Bühne schon in die Auslagen eingetreten. In Endells Händen aber gewann das Licht erst seinen mystischen Zauber. Mit funkelnden Flächen tieffarbiger Gläser verschloss es die Beleuchtungskasten gegen die Straße, aus denen das Licht von oben über die Ware herabrieselt. Warenzeichen gleißen, zu magischen Zeichen gewandelt, mit heißen Zügen daraus hervor. Das Ganze atmet jene Stimmung, die das Kind vor dem Vorhange empfindet, der ihm zum ersten Male die Welt der Träume erschließen soll. Was in diesem Zauberschrein dargeboten wird, ist allemal etwas Kostbares, und wären es nur Stiefel aus schwarzem Leder.“ [76]

Zur Stellung von Schaufenstern und Schaufensterwerbung im 19. Jahrhundert

Die empirische Analyse der Entwicklung von Schaufenstern und Schaufensterwerbung im 19. Jahrhundert scheint zwar eindeutig, doch ist sie je nach Perspektive unterschiedlich zu deuten. Schaufenster und Schaufensterwerbung sind in der Tat Hilfsmittel allgemeinerer Fragen: Denken wir an die kulturkritische Variante, die kritisch wendet, was eben im Zitat noch positiv klang: Erhaben stand der moderne Konsument dann vor der leistungsfähigen Schau der scheinbar nur für ihn produzierten Guter. Waren wurden göttergleich, schufen erst im Rahmen der Schaufenster, dann im Rahmen des Ladens, schließlich als symbolische Lebensbegleiter ein neues Mysterium allgegenwärtigen transzendenten Wirkens. Die Rationalität moderner Warenpräsentation kreierte demnach das irrational Rationale des modernen Konsums. Die Entzauberung der Welt fand ihr paradoxes Pendant in allgemeiner Verzauberung durch die Schaufenster, Läden und Waren.

Doch Werbung und Konsum als Ersatzreligion einer kapitalistischen Gesellschaft werden der lustvollen Seite von Kauf und Kaufen, von Schauen und Entdecken sicher nicht gerecht. In der Entwicklung des Schaufensters zeigte sich aber nicht nur Entfremdung, sondern auch das Bemühen einer Vielzahl von Menschen, die Naturkräfte zu beherrschen und in einem kleinen gläsernen Geviert eine eigene, eine menschliche Kunstwelt zu schaffen. Konsum, gar Massenkonsum war im 19. Jahrhundert vielfach auch Ausdruck der Fortschrittsfähigkeit des Menschen. Das Kaufen, Besitznehmen und Einverleiben bestätigte ihn als Herren der Welt, zumal auch der kolonalisierten. Im Schaufenster sahen selbst der Mann, die Frau mit geringem Einkommen, dass die Welt ihm doch zu Füßen liegen konnte. Das hierauf gründende Selbstbewusstsein ist uns heute abhanden gekommen, war jedoch Teil der Faszination des Schaufensters im langen 19. Jahrhundert.

Vielleicht aber sollten wir auch der Leistung der Kleinhändler gedenken, die in der historischen Forschung so häufig übergangen werden. Sie waren es schließlich, die mit viel Energie und Liebe zum Detail kommerzielle Traumwelten schufen und damit wichtige Elemente der modernen Stadt prägten. Durch eine einfache, durchsichtige Scheibe trennten sie Käufer und Ware, schufen so Ungewissheit, versahen die Produkte mit einem unbestimmten Geheimnis. Ob sie aber über sich, über ihre Repräsentationskraft Rechenschaft gegeben haben?

Wir könnten weitere Rollen einnehmen: Historiker sind vielleicht überrascht von der neuartigen Periodisierung in dieser Arbeit. Stimmt sie, dürfte eine große Zahl bisheriger Forschungen falsch fokussiert worden sein. Nicht am Ende, sondern in der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es demgemäß entscheidende Veränderungen von Kleinhandel, Schaufensterwerbung und Konsum. Damit wird das weithin akzeptierte Bild einer erst in den 1890er Jahren entstehenden Konsumgesellschaft fraglich, denn in deutschen Städten setzte sich zumindest ein bürgerlicher Konsumstil schon wesentlich früher durch. Auch die vielfach kolportierte Vorstellung einer neuen visuellen Kultur der Jahrhundertwende wäre zumindest falsch datiert. Vermehrt müsste dann nach den Trägern dieser Veränderungen gefragt werden – unabhängig davon, ob es sich um Produzenten, Händler oder Konsumenten oder aber um Läden, Schaufenster oder Produkte handelt. Menschen und Dinge gehören trotz Eigenleben zusammen. Vielleicht geriete schließlich auch das einseitig von der Produktion beherrschte Bild der „Industrialisierung“ in den Blick, nicht zuletzt um so den Städten als Handels- und Konsumzentren gerecht zu werden. Und auch für die Verortung des Deutschen Reiches als europäische Wirtschaftsmacht ergäben sich möglicherweise überraschende Perspektiven. Viele denkbare Folgerungen, die Sie weiterspinnen, denen Sie gewiss noch weitere hinzufügen können.

Uwe Spiekermann, 25. September 2022

Anmerkungen, Literatur und Quellen

Dieser Beitrag ist eine überarbeitete und mit weiteren Abbildungen versehene Fassung des in englischer Sprache erschienenen Artikels Display Windows and Window Displays in German Cities of the Nineteenth Century: Towards the History of a Commercial Breakthrough, in: Clemens Wischermann und Elliott Shore (Hg.), Advertising and the European City. Historical Perspectives, Aldershot et al. 2000, 139-171.

[1] Peter Borscheid und Clemens Wischermann (Hg.), Bilderwelt des Alltags. Werbung in der Konsumgesellschaft des 19. und 20. Jahrhunderts, Stuttgart 1995; David Ciarlo, Advertising Empire. Race and Visual Culture in Imperial Germany, Cambridge und London 2011; Pamela E. Swett (Hg.), Selling under the Swastika. Advertising and Commercial Culture in Nazi Germany, Stanford 2014; Alexander Schug, Braune Verführer. Wie sich die deutsche Werbebranche den Nationalsozialisten andiente, Berlin 2015.

[2] Dirk Reinhardt, Von der Reklame zum Marketing. Geschichte der Wirtschaftswerbung in Deutschland, Berlin 1993; Hannes Siegrist, Hartmut Kaelble und Jürgen Kocka (Hg.), Europäische Konsumgeschichte. Zur Gesellschafts- und Kulturgeschichte des Konsums (18.-20. Jahrhundert), Frankfurt a.M. und New York, 1997; Uwe Spiekermann, Basis der Konsumgesellschaft. Entstehung und Entwicklung des modernen Kleinhandels in Deutschland 1850-1914, München 1999; Heinz-Gerhard Haupt und Claudius Torp (Hg.), Die Konsumgesellschaft in Deutschland 1890-1990, Frankfurt/Main und New York 2009; Gudrun M. König, Konsumkultur. Inszenierte Warenwelt um 1900, Wien, Köln und Weimar 2009; Hartmut Berghoff und Uwe Spiekermann (Hg.), Decoding Modern Consumer Societes, New York 2012; Frank Trentmann, Herrschaft der Dinge. Die Geschichte des Konsums vom 15. Jahrhundert bis heute, München 2017; Christian Kleinschmidt und Jan Logemann (Hg.), Konsum im 19. und 20. Jahrhundert, Berlin 2021.

[3] Bruno Latour, Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie, Berlin 1995.

[4] Dieses und das voranstehende Zitat aus Hans-Walter Schmidt, Schaufenster des Ostens. Anmerkungen zur Konsumkultur der DDR, Deutschland-Archiv 27, 1994, 364-372, hier 364.

[5] Dieser fehlt bei Schaufenster. Die Kulturgeschichte eines Massenmediums, hg. v. Württembergischen Kunstverein, Stuttgart 1974 bzw. Heidrun Großjohann, Die Karriere des stummen Spektakels. Zur Geschichte des Schaufensters, in: Christel Köhle-Hezinger und Gabriele Mentges (Hg.), Der neuen Welt ein neuer Rock, Stuttgart 1993, 252-256.

[6] Vgl. hierzu Johann Georg Krünitz, Kauf-Laden, in: Ders., Oekonomisch-technologische Encyklopädie, Bd. 36, Berlin 1786, 482-486; Margot Aschenbrenner, Buden und Läden, Biberach/Riss 1951; Gerhard Kaufmann, Alte Läden, in: Max Galli (Hg.), Vom Charme der alten Warenwelt, Dortmund 1992, 115-153.

[7] Vgl. Heinrich Sasse, Das bremische Krameramt, Bremisches Jahrbuch 33, 1931, 108-157, hier 135, Anm. 1. Zur Gesamtentwicklung vgl. H.W. Bahn, Studienbeitrag zur Entwicklungsgeschichte des Schaufensters in Deutschland, Ing. Diss. Braunschweig 1923 (Ms.).

[8] Vgl. Bahn, 1923, s.p.; Hermann Weidemann, Skizze zur Geschichte des Glases, Prometheus 24, 1913, 340-342, 358-361, 378-381, 394-395, hier 341.

[9] Vgl. [Josef Kirchner], Münchener Kaufläden von einst und jetzt, Münchener Rundschau 4, 1907, 1-5, hier 1. Die Malerische Topographie des Königreichs Bayern, München 1830, enthält allerdings schon mehrere Zeichnungen von Münchener Läden mit Schaufenstern.

[10] Vgl. Boris Röhrl, Ladenbeschriftungen des 19. Jahrhunderts. Versuch einer Systematisierung, Volkskunst 13, 1990, H. 3, 39-43.

[11] Umfassende Belege hierfür enthält Spiekermann, 1999.

[12] Vgl. demgegenüber Ulrich Lange, Krämer, Höker und Hausierer. Die Anfänge des Massenkonsums in Schleswig-Holstein, in: Werner Paravicini (Hg.), Mare Balticum, Sigmaringen 1992, 315-327 sowie (trotz anderer Fragestellung) Heidrun Homburg, Heidrun, Werbung – „eine Kunst, die gelernt sein will“. Aufbrüche in eine neue Warenwelt 1750-1850, Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 1997/I, 11-52.

[13] Reinhardt, 1993, 271 betonte: „Bis zu den 1890er Jahren blieben die modernen, großflächigen Schaufenster jedoch vereinzelte Farbtupfer in den deutschen Städten“, während er an anderer Stelle (Dirk Reinhardt, Vom Intelligenzblatt zum Satellitenfernsehen. Stufen der Werbung als Stufen der Gesellschaft, in: Borscheid und Wischermann (Hg.), 1995, 44-63, hier 46) schrieb: „Die Gründerzeit hatte bereits in den 1870er Jahren durch die beginnende Umwandlung der Geschäftsfronten für eine Wandlung des großstädtischen Straßenbildes gesorgt.“ Zu beachten ist, dass diese Periodisierung nur dann sinnvoll ist, wenn das Warenhaus sehr eng als „eine großbetriebliche, kapitalistische Unternehmung für den Kleinhandel mit Waren verschiedenster, innerlich nicht zusammenhängender Art in einheitlichen Verkaufsraumen/-häusern“ definiert wird (Uwe Spiekermann, Warenhaussteuer in Deutschland. Mittelstandsbewegung, Kapitalismus und Rechtsstaat im spaten Kaiserreich, Frankfurt a.M. et al. 1994, 29). Eine allgemeiner gehaltene Definition – etwa analog zu den französischen Grands magasins – hätte dagegen zur Folge, dass die deutsche Warenhausgeschichte schon während der Frühindustrialisierung einsetzen würde.

[14] Wilfried Reininghaus, Rez. v. Borscheid und Wischermann (Hg.), 1995, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 83, 1996, 239-240, hier 239.

[15] Zahlen nach C[arl] F[riedrich] W[ilhelm] Dieterici, Statistische Uebersicht der wichtigsten Gegenstände des Verkehrs und Verbrauchs im Preußischen Staate und im deutschen Zollvereine in dem Zeitraume von 1837 bis 1839, Berlin, Posen und Bromberg 1842, 399-400; Tabellen und amtliche Nachrichten über den Preussischen Staat für Jahr 1858, hg. v.d. statistischen Bureau zu Berlin, Berlin, 1860, S. 322-323.

[16] Zahlen nach H[ans] Grandtke, Die Entstehung der Berliner Wäsche-Industrie im 19. Jahrhundert, Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich NF 20, 1896, 587-607, hier 596.

[17] Eigene Auswertung von Hamburgisches Adress-Buch auf das Jahr 1800, Hamburg o.J.; Hamburgisches Adreßbuch für das Jahr 1822, Hamburg o.J.

[18] Polizey-Bekanntmachung, die bequemere Passage der Stra6en betreffend v. 15.05.1830, in: J[ohann] M[artin] Lappenberg (Hg.), Sammlung der Verordnungen der freyen Hanse-Stadt Hamburg seit 1814, Bd. 11, Hamburg 1832, 170-171, hier 170.

[19] Melhop, 1925, 326. Darin auch eine Reihe weiterer Abbildungen sowie Fotographien aus den 1870er Jahren.

[20] Allerdings war in Hamburg eine einfache, vergleichsweise sachliche Ausgestaltung der Schaufenster allgemein üblich, vgl. Robert Geissler, Hamburg. Ein Führer durch die Stadt und ihre Umgebungen, Leipzig 1861, v.a. 53.

[21] Das Gerson’sche Modewaaren-Lager zu Berlin, Werderscher Markt No. 5, Zeitschrift für Bauwesen 1, 1851, Sp. 131-137; Gustav Schmoller, Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im 19. Jahrhundert. Halle/S. 1870, 646.

[22] Entsprechend betonte Elisabeth v. Stephani-Hahn, Schaufenster-Kunst, 3. verb. Aufl., Berlin 1926, 9-10, dass die ersten spezialisierten Schaufensterdekorateure schon Mitte des 19. Jahrhunderts antraten.

[23] Springer, 1861, S. 330, 332-333.

[24] Stock, Ueber Schaufenster-Anlagen, Zeitschrift für Praktische Baukunst 24, 1864, Sp. 9-20, hier 9.

[25] Ueber Kaufläden, Zeitschrift für Bauhandwerker 7, 1863, 132-136, Bl. 17, hier 133.

[26] Vgl. Geschäftshaus in Berlin, Unter den Linden Nr. 13, für den Kaufmann Kohn, Zeitschrift für praktische Baukunde 31, 1871, Sp. 151-152, Taf. 17-20.

[27] Weidemann, 1913, 341. In London wurden dagegen nur 2.000, in Paris 1.500 und in Wien 1.000 entsprechende Schaufenster gezählt.

[28] Das belegen nicht zuletzt vielfaltige Karikaturen, etwa Fliegende Blatter 37, 1862, 40.

[29] Vgl. Bischoff et al., Das Manufakturwaarengeschäft. Fabrikation und Vertrieb, 2. wohlfeile Ausgabe, Leipzig 1869, 479.

[30] Vgl. allgemein Uwe Spiekermann, Elitenkampf um die Werbung. Staat, Heimatschutz und Reklameindustrie im frühen 20. Jahrhundert, in: Borscheid und Wischermann (Hg.), 1995, 126-149, v.a. 127-129.

[31] Zum technischen Hintergrund vgl. J. Schuh, Der moderne Ladenbau, Süddeutsche Bauzeitung 2, 1892, 222-224, 234-235, v.a. 222.

[32] Schon das erste Warenhaus, der 1891 gegründete Kaiser-Bazar, besaß 130 Schaufenster (Vom KaiserBazar in Berlin, Wiener Bauindustrie-Zeitung 8, 1891, 323-324, hier 323).

[33] Ähnlich schon A.L. Plehn, Zur Entwicklung der Warenhausfassade, Deutsche Bauhütte 8, 1917, 113-114, 125-127, 129, hier 113. Zum französischen Vorbild vgl. Christian Schramm, Deutsche Warenhausbauten. Ursprung, Typologie und Entwicklungstendenzen, Aachen 1995, S. 28-41; Siegfried Gerlach und Dieter Sawatzki, Grands magasins oder Die Geburt des Warenhauses im Paris des 19. Jahrhunderts, Dortmund 1989, v.a. 5-38.

[34] Vgl. die vorgreifende Kritik von Hugo Koch, Schaufenster und Ladenverschlüsse, in: Handbuch der Architektur, T. 3, Bd. 3, H. 1, Darmstadt 1896, 356-382, hier 357-358. Ferner Hans Schliepmann, Das moderne Geschäftshaus, Berliner Architekturwelt 3, 1901, 423-425. Positiv dagegen Leo Nacht, Moderne Schaufensteranlagen, Berliner Architekturwelt 6, 1904, 336-340, hier 337.

[35] Eugen Richter, Die Consumvereine, Berlin 1867, 95.

[36] Vgl. etwa Richard Bauer, Das alte München. Photographien 1855-1912. Gesammelt von Karl Valentin, o.O.o.J.

[37] Zu den Gründen vgl. Uwe Spiekermann, Medium der Solidarität. Die Werbung der Konsumgenossenschaften 1903-1933, in: Borscheid und Wischermann (Hg.), 1995, 150-189, v.a. 151- 156; Michael Prinz, Brot und Dividende. Konsumvereine in Deutschland und England vor 1914, Göttingen 1996, 263-264.

[38] Den besten Überblick vermittelt Julius Hirsch, Die Filialbetriebe im Detailhandel, Bonn 1913.

[39] Uli Huber, Die Geschichte des Schaufensters, in: Eugen Johannes Maecker (Hg.), Werbende Fenster, Bd. 1, Berlin o.J., 5-20, hier 15.

[40] Hermann Kind, Die Fleischerei in Leipzig, in: Untersuchungen über die Lage des Handwerks in Deutschland, Bd. 6, Leipzig 1897, 1-178, hier 55-56. Vgl. auch die „künstlerische“ Dekoration von Schweinehälften bei Stephani-Hahn, 1926, 28 bzw. die Abbildung bei S. Thron, Der Weihnachtsmann in der Grossstadt, Die Woche 6, 1908, 2237-2242, hier 2241.

[41] So noch – aufgrund sehr einseitiger Quellennutzung – Christiane Lamberty, ‚Die Kunst im Leben des Buttergeschäfts‘. Geschmacksbildung und Reklame in Deutschland vor 1914, Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 1997/I, 53-78.

[42] Karl Ernst Osthaus, Das Schaufenster, Jahrbuch des Deutschen Werkbundes 1913, 59-69, hier 61.

[43] Bischoff et al., 1869, 472.

[44] Schaufenster-Decorationen einst und jetzt, Der Manufacturist 16, 1893, Nr. 16, 7.

[45] Bischoff et al., 1869, 476-477.

[46] Geissler, 1861, 53.

[47] Soll man an den Waaren die Preise deutlich mit Ziffern bezeichnen, so dass Jedermann sofort weiss, was das betreffende Stück kostet?, Der Manufacturist 16, 1893, Nr. 10, 5.

[48] Entsprechende Lehrinstitute entstanden allerdings schon vor der Jahrhundertwende, vgl. Decorationsschule für Frauen, Der Manufacturist 16, 1893, Nr. 4, 9.

[49] J. Erhart, Der Schaufenster-Dekorateur, Frankfurt a.M. 1895, 215-220.

[50] Vgl. den Ratschlag in Wie mache ich Reklame, Der Materialist 21, 1900, Nr. 40, 2. S. n. 12.

[51] Vgl. Die Anziehungskraft des Schaufensters, Der Manufacturist 36, 1913, Nr. 5, 40; Stephani Hahn, 1926, 17.

[52] R. Goldschmidt, Kauf-, Waaren- u. Geschäftshäuser, in: Baukunde des Architekten (Deutsches Bauhandbuch.), Bd. 2, T. 5, 2. vollst. neu bearb. Aufl., Berlin 1902, 49-192, hier 71.

[53] Vgl. etwa die Abbildungen der Friedrich- bzw. Leipzigerstraße, Berliner Architekturwelt 16, 1914, 193-194.

[54] Vgl. hierzu Koch, 1896, 364, 370-376; Neue Schaufenster-Rouleaux, Der Materialist 20, 1899, Nr. 40, 2; Goldschmidt, 1902, 69-71; Franz Woas, Praktische Neuerungen im Ladenbau, Bauzeitung für Württemberg, Baden, Hessen und Elsass-Lothringen 11, 1914, 162-164, 169-170, hier 170.

[55] Vgl. hierzu Dirk Reinhardt, Dirk, Beten oder Bummeln? Der Kampf um die Schaufensterfreiheit, in: Borscheid und Wischermann (Hg.), 1995, 116-125.

[56] Aus der Fülle der Ratgeberliteratur nur folgende Titel: Gefrieren der Schaufenster, Der Manufacturist 16, 1893, Nr. 3, 9; Gefrorene Schaufenster, ebd., Nr. 44, 8; Koch, 1896, 362; Das Beschlagen der Schaufenster, Der Materialist, Bd. 21, 1900, Nr. 1, S. 2; Das Beschlagen und Gefrieren der Schaufenster, Der Manufacturist 24, 1901, Nr. 46, 12.

[57] Vgl. Ueber Schaufenster-Beleuchtung, Ebd. 16, 1893, Nr. 17, 3; Schaufenster-Beleuchtung, Der Materialist 21, 1900, Nr. 16, 2. S. n. 12; Carl Zaar und August Leo Zaar, Geschäfts-, Kauf- und Warenhäuser, in: Handbuch der Architektur, T. 4, Halbbd. 2, H. 2, Stuttgart 1902, 2-138, hier 20-24.

[58] Vgl. hierzu Max Schröder, Das Geschäftshaus der Kleinstadt, Strelitz o.J. (1911).

[59] Georg Simmel, Berliner Gewerbe-Ausstellung, Ästhetik und Kommunikation 18, 1987/89, H. 67/68, 101-105, hier 105 (Original von 1896).

[60] Dora Feigenbaum, Die Reklame, Deutschland 7, 1905/06, 427-436, 589-602, hier 595-596.

[61] Felix Steinl, Die Reklame des kleinstädtischen Manufakturwaarenhändlers, in: Robert Exner, (Hg.), Moderne Reklame, 4. Tausend, Zittau 1892, 7-10, hier 8.

[62] Gute Beispiele aus dem Lebensmittelhandel sind Fritz Grossmann, Schmücke Dein Schaufenster, Magdeburg o.J. (1901) bzw. Gustav Teller, Die Schaufenster-Dekoration für Kolonialwaren-Handlungen und verwandte Geschäftszweige, Leipzig 1909. Zur Einordnung vgl. Spiekermann, 1999, 573-585.

[63] Angaben nach Neu- und Umbau des Geschäftshauses Heinrich Jordan, Markgrafenstrasse 105-107, Deutsche Bauzeitung 27, 1893, 317-321, hier 317; Paul Lindenberg, Berlin und das Haus Rudolph Hertzog seit 1839, in: Agenda Rudolph Hertzog Berlin 1914, Berlin o.J. (1913), 3-96, hier 95.

[64] Vgl. Erwin Paneth, Entwicklung der Reklame vom Altertum bis zur Gegenwart, München und Leipzig 1926, 161.

[65] Vgl. etwa Alfred Wiener, Das Warenhaus, Berlin 1912.

[66] Karl Ross, Neubau und Umbau von Geschäftshäusern und Kaufläden, Der Manufacturist 24, 1901, passim, hier Nr. 29, 5.

[67] Vgl. ebd., Nr. 40, 5. Zur Deckenausgestaltung s. August Endell, Ladeneinrichtungen, Jahrbuch des Deutschen Werkbundes 1913, 55-58, hier 58.

[68] Näheres bei Uwe Spiekermann, Theft and Thieves in German Department Stores, 1895-1930. A Discourse about Morality, Crime and Gender, in: Geoffrey Crossick und Serge Jaumain (Hg.), Cathedrals of Consumption, London und New York 1998, 139-171.

[69] Die innere Ausstattung. Vom Werke der Raumkunst für das offene Ladengeschäft, Der Manufacturist 36, 1913, Nr. 8, 36.

[70] B. Haas, Das Schaufenster in ästhetischer und betriebstechnischer Beziehung (Schluss.), Deutsche Bauhütte 10, 1906, 221-223. Vgl. auch die Kritik von Hans Schliepmann, Das moderne Geschäftshaus (Schluss.), Berliner Architekturwelt 4, 1902, 52-55, 57-59, v.a. 59.

[71] Vgl. Ein schmales Bremer Geschäftshaus, Deutscher Bauhütte 5, 1901, 266-267; Goldschmidt, 1902, 60; Berliner Architekturwelt 16, 1914, 68 (Anbau bei Herrmann Gerson); Woas, 1914.

[72] Kurt Pallmann, Künstlerische Ladengestaltung als Aufgabe des Architekten, Deutsche Bauhütte 18, 1914, 108-110, 113, 122-123, hier 108.

[73] Neue Wege, Der Manufacturist 36, 1913, Nr. 5, 15, 17, hier 15.

[74] Pallmann, 1914, 108.

[75] Osthaus, 1913, 60. Vgl. auch Stephani-Hahn, 1926, 10-11.

[76] Osthaus, 1913, 62-63.