Johann Hoff, der Berliner Krösus, ist heutzutage unbekannt. In den 1860er und 1870er Jahren war er dagegen der wohl bekannteste deutsche Unternehmer. Wie kein anderer hat er die Macht der Reklame genutzt, um einfache Produkte mit einem betörenden Gloriolenschein zu umgeben. Er adelte Malzextrakt zum „Gesundheitsbier“, etablierte überteuerte Malzprodukte als Garanten für Genesung und Heilung. Johann Hoff war ein Schwindler großen Stils, doch er fand Kundschaft und gewinnträchtigen Absatz. Als glühender Patriot verkörperte er die Nationalstaatsbildung, als orthodoxer Jude die brüchige deutsch-jüdische Symbiose. Kaum ein anderer wurde gleichermaßen befehdet, von Karikaturisten, Dramatikern, Konkurrenten und naturwissenschaftlichen Experten. Schon zu Lebzeiten eine mythische Figur, fehlen seriöse Arbeiten zu seinem Leben, seinem Werk. Johann Hoff war ein Selbstdarsteller per Inserat, feilte an seinem öffentlichen Bild, ließ aber weitere Einblicke kaum zu. Forschung fehlt, Historiker folgen eben nur selten vergangener Bedeutsamkeit, sondern meist heutigen Vorstellungen von Erinnerungswürdigkeit.

Mag sein, dass ein biographischer Schneisenschlag sinnvoll wäre – und ich behalte mir diesen vor. Doch in diesem Beitrag möchte ich lediglich eine, wenngleich eine zentrale Episode aus Johann Hoffs Karriere näherungsweise rekonstruieren. Es geht um den wichtigsten Bruch in seinem Leben, dem faktischen Bankrott seines Firmenimperiums während der Gründerkrise 1873. Dieser war Folge einer ungebührlichen Überschätzung der Möglichkeiten moderner Werbung und der Fehleinschätzung des Biermarktes der frühen Kaiserzeit. Johann Hoff wollte damals „Deutschen Porter“ einführen, also ein dunkles kräftiges Bier, wie es vornehmlich in England gebraut wurde. Er antizipierte den damaligen dramatischen Wandel des Biermarktes: Doch statt auf die neuen untergärigen Biersorten, auf bayerisches Lager und böhmisches Pilsner zu setzen, wollte er den englischen Porter billiger herstellen – und diesen zum neuen „Nationalgetränk“ machen. Das war – aus heutiger Sicht – fantastisch und zum Scheitern verurteilt; doch das galt auch für die Marktetablierung des Malzextraktes seit den späten 1850er Jahren. Bevor wir aber auf die Struktur und den Wandel des deutschen Biermarktes Mitte des 19. Jahrhunderts eingehen, sind einige biographische und unternehmenshistorische Grundlagen zu legen.

Johann Hoff – Unternehmer und Unternehmen

Johann Bernhard Hoff wurde am 20. Dezember 1826 in Pleschen, im südöstlichen Posen, als Sohn des Handelsmanns Leob Hoff und seiner Frau Dorothea Hoff, geb. Lefschütz geboren (Landesarchiv Berlin, Sterberegister 1874-1920, Berlin I, 1887, Nr. 216). Er erlernte wohl seit 1852 das Brauereihandwerk und ließ sich Mitte der 1850er Jahre in Breslau nieder, wo er eine Gaststätte mit eigenem Brauereibetrieb eröffnete. Das war Sesshaftwerdung nach seiner Heirat mit Johanna Fränkel (1829-1894), Tochter aus einem Kaufmannshaushalt im nordöstlich von Breslau gelegenen Städtchen Festenberg. Dort hatten Mitte des 18. Jahrhunderts aus Breslau vertriebene Juden eine formidable Gemeinde gegründet, deren Mitglieder ein Jahrhundert später wieder in die wachsenden Städte wanderten. 1855 gebar Frau Hoff in der schlesischen Hauptstadt die Tochter Selma (1855-1916), Therese und die Söhne Max und Martin folgten.

Johann Hoff verlegte später die Anfänge der familiären Malzproduktion in das Jahr 1847, datierte die Geschäftsgründung in Breslau auf 1849 (Vendette 19, 1887, Nr. 1, 8) – doch das waren selbstgenährte Mythen, die gleichwohl Wirkung auf Kritiker hatten, die zwischen Sein und Schein kaum unterscheiden konnten und ihrerseits negative Legendenbildung betrieben (Wilhelm v. Varchim, Die Medicinal-Pfuscherei der Jetztzeit und ihre Koryphäen […], 2. verm. u. verb. Aufl., Bremen 1867, 32). Nachweisbar sind eine Erwähnung des „Brauermeisters Bernhard Hoff“ 1856 (Breslauer Zeitung 1856, Nr. 103 v. 1. März, 44) sowie Anzeigen aus dem Jahre 1857, in denen „Hoff’s Brauerei“ und dann „Hoff’s Pariser Restauration, Wein- und Bierkeller“ beworben wurden (Schlesische Zeitung 1857, Nr. 77 v. 15. Februar, 367; ebd., Nr. 467 v. 7. Oktober, 2447). Beide lagen an der Südseite des Breslauer Rings, also in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rathaus. Hoff produzierte zudem präpariertes Brustmalz zur Linderung von Husten und Atemwegserkrankungen, vertrieb dieses auch regional (Lublinitzer Kreisblatt 1858, Nr. 3 v. 16. Januar, 16). Im Mittelpunkt seiner Geschäftstätigkeit stand jedoch ein „Gesundheitsbier“, das er „Malz-Extrakt“ nannte. Dieses bewarb er offensiv als Heilmittel, gab vor, „Autoritäten der Medicin“ hätten es untersucht, propagierte es dann als Kräftigungsmittel und Hilfe bei zahlreichen unspezifischen Krankheiten (Schlesische Zeitung 1857, Nr. 277 v. 18. Juni, 1473).

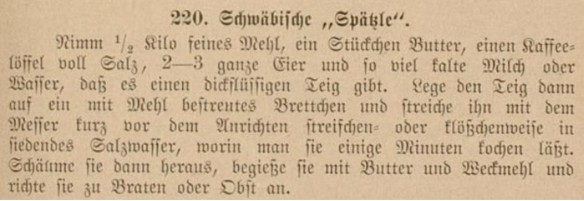

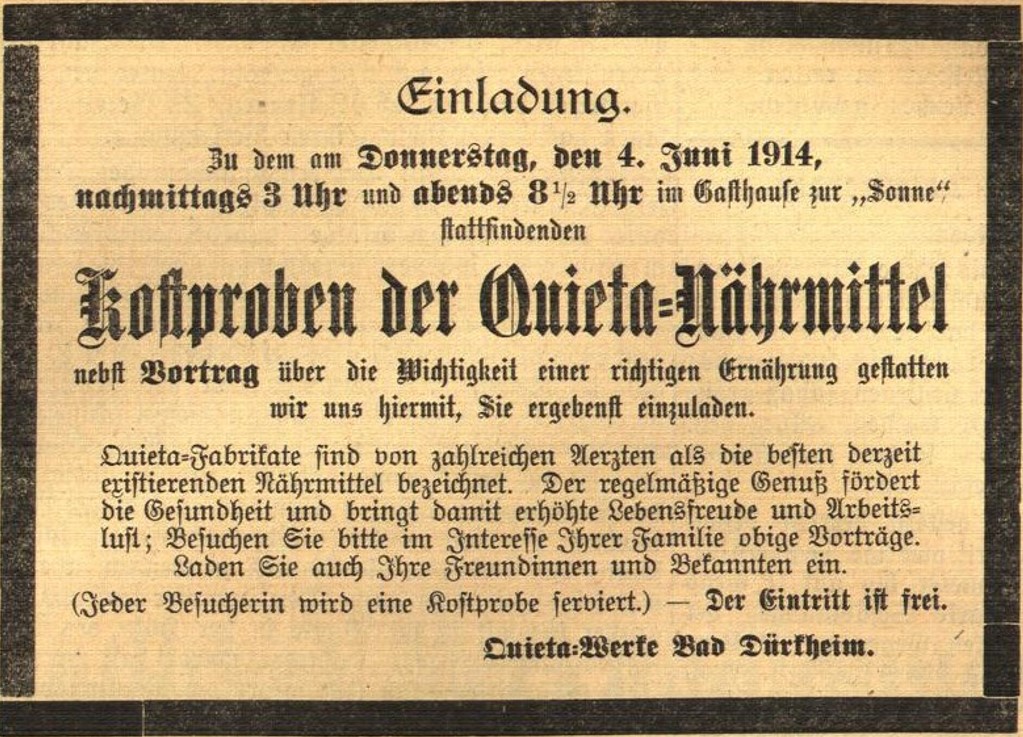

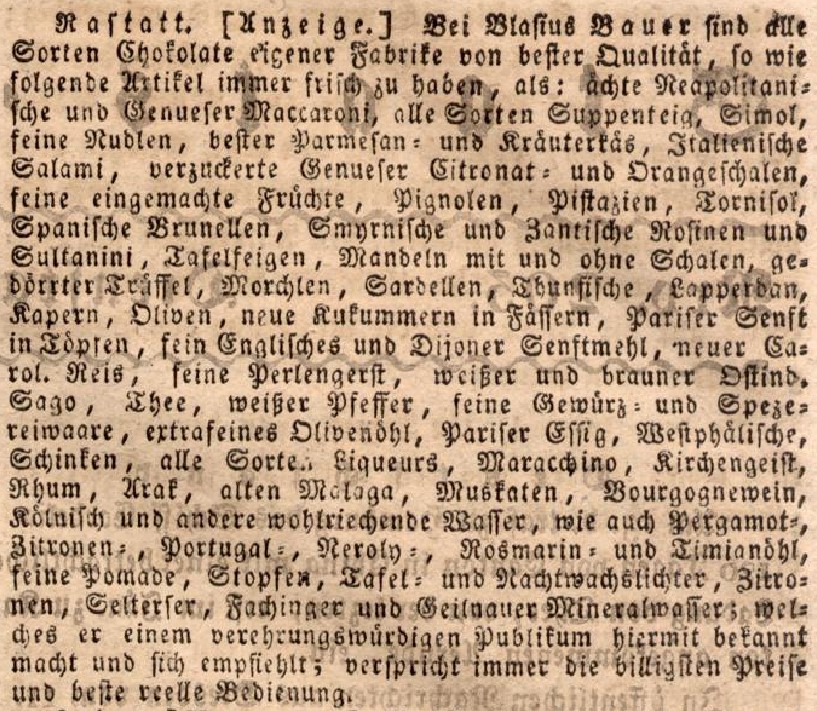

Malzextraktangebot von Johann Bernhard Hoff in Breslau 1858 (Schlesische Zeitung 1858, Nr. 121 v. 13. März, 624)

Die Breslauer Anzeigen spiegeln erstens eine systematische Nutzung der lokalen Inseratenpresse, zweitens einen ausgeprägten Drang nach Größe und Bedeutsamkeit. Schon 1857 gab Hoff vor, Niederlagen in London, Hamburg, Berlin, Magdeburg und ganz Ostelbien zu unterhalten (Ebd., Nr. 439 v. 20. September, 2286). Drittens nahm die Palette seiner durch Zubereitung und Zumischung allesamt heilkräftigen Malzpräparate weiter zu. Sein „Bäder-Malz“ empfahl er zur Kräftigung und gegen degenerative Krankheiten (Ebd., Nr. 535 v. 15. November, 2798). Mit solchen Offerten stand er keineswegs allein, lokale Konkurrenzen offerierten ähnliche Malzpräparate seit den 1840er Jahren (Ebd., 2801). Viertens aber nutzte er schon in Breslau systematisch vermeintliche Zusendungen resp. Empfehlungsschreiben, druckte sie in Anzeigen ab. Damit hob er die Qualität seiner Produkte nochmals hervor, verortete sie im oberen gesellschaftlichen Spektrum. Vielfach handelte es sich allerdings um reine Erfindungen. Der von ihm als Garant erwähnte Prinz Friedrich Wilhelm Karl von Preußen starb beispielsweise schon 1851.

Aller Werbung, allen Anstrengungen zum Trotz ging Hoffs Geschäft spätestens im Sommer 1859 bankrott, der Konkurs über sein Vermögen folgte im Herbst (Ebd. 1859, Nr. 459 v. 22. September, 6). Warum ist unklar, berichtet wurde über „eine unvorsichtige Speculation“ (Der Israelit 8, 1865, 527). Familie Hoff siedelte jedenfalls nach Berlin über, wo er das fortsetzte, was er in Breslau begonnen hatte. Er etablierte sich im Zentrum der preußischen Hauptstadt, in der unmittelbar an der Spree gelegenen Neuen Wilhelmstraße 1 – und begann unter dem Namen Johann Hoff ab spätestens März 1860 neuerlich sein Malzextrakt-Gesundheitsbier und seinen Brustmalz anzubieten (Berliner Gerichts-Zeitung 1860, Nr. 30 v. 31. März, 155).

Schwindel in Premiumlage: Ansicht des Geländes von Johann Hoffs früherem Firmensitz Neue Wilhelmstr. 1, heute ARD Hauptstadtstudio (Uwe Spiekermann, 2019)

Johann Hoff wurde in Berlin zum Exponenten moderner Geheimmittelproduzenten, die ihre objektiv überteuerten Produkte mit Heilsversprechen aufluden und einem zahlungskräftigen Publikum als Alltagshelfer anpriesen. „Malzextrakt“ war eine sprachliche Fiktion, denn darunter hatte man zuvor kein Bier, sondern ein medizinisches Stärkungsmittel verstanden. Hoff betonte stetig und unbeirrt, dass sein Produkt Heilwirkungen habe – und es seine Pflicht sei, seine Mitbürger darüber in Kenntnis zu setzen. Das tat er direkt, vor allem aber mittels realer und großenteils wohl fiktiver Dank- und Empfehlungsschreiben. Als Adressat sah er sich in der „Pflicht, die leidende Menschheit unausgesetzt auf dieses vortreffliche und dabei wohlschmeckende Getränk aufmerksam zu machen“ (Kölnische Zeitung 1862, Nr. 209 v. 30. Juli, 6).

Ein altes Familienrezept aus Ägypten: Geheimmittelwerbung a la Johann Hoff (Berliner Gerichts-Zeitung 1860, Nr. 82 v. 17. Juli, 332)

Hoffs virtuose Nutzung moderner Werbung machte ihn zu einem der wichtigsten Vorläufer heutigen Marketings. Dies reicht tiefer als der eventuell zutreffende Verweis, Hoff habe als erstes deutsches Unternehmen eine eigenständige Werbeabteilung eingerichtet (Dirk Reinhardt, Von der Reklame zum Marketing, Berlin 1993, 24). Der junge Unternehmer verstand die Grundprinzipien moderner Massenmärkte: Hohe Werbekosten waren einerlei, wenn es dadurch gelang, den Umsatz überproportional zu steigern. Hoff meinte dazu anekdotenhaft: Als „ich die ersten Tausend Thaler mit meinem Malzextract verdient hatte, sagte ich mir: die hast du nicht verdient, und steckte sie als Inserate in die Zeitungen. Als es zehntausend geworden waren, sagte ich mir: die Hälfte davon hast du nicht verdient und steckte sie wiederum in die Zeitungen, und so fort“ (Düsseldorfer Volksblatt 1879, Nr. 9 v. 11. Januar, 2-3, hier 3 – auch für das Folgende). Anfang der 1860er Jahre soll er einen Jahresumsatz von ca. 250.000 Talern gehabt und für Anzeigen ca. 100.000 Taler aufgewandt haben. Produktions- und Betriebskosten dürften bei ca. 50.000 Talern gelegen haben, so dass der Gewinn exorbitant war. Hoff betonte aber auch: „Aber das kann ich Ihnen sagen, mit Schund hat man keine Aussicht auf Erfolg, und wenn man Millionen verinserirt.“ Daraus entstand ein Nimbus immensen und wachsenden Reichtums (Altonaer Mercur 1862, Nr. 273 v. 19. November, 2). Während die meisten Geheimittelhersteller nach kurzer Zeit wieder vom Markt verschwanden, etablierte sich Hoffs Malzextrakt als einer der bekanntesten Markenartikel der 1860er Jahre, dessen Produktion hierzulande erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg eingestellt wurde.

Als Person blieb Johann Hoff relativ unsichtbar. Er war ein mediales Phänomen, das mittels seiner Anzeigen kommunizierte, in denen er einen Avatar seiner selbst schuf, sich als sendungsbewussten Unternehmer stilisierte: „Es ist eine weise Lehre, man solle sein Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern vor den Leuten leuchten lassen“ (Kölnische Zeitung 1862, Nr. 186 v. 7. Juli, 5). Dabei verwob er Lobpreis seines Produktes mit unbeirrbarem Eigenlob. Er sah sich als Wegbereiter einer neuen Heilsindustrie, als Wegbereiter des Aufschwungs der nationalen Industrie: „Wie können wir eine Anerkennung von außen erwarten, wenn wir sorgfältig das zu verdunkeln suchen, was fähig wäre, uns eine solche zu verschaffen. Mit um so größerer Freude muß uns jeder Ausnahmefall erfüllen, und wir werden es uns zur Pflicht machen, einen solchen im Interesse der vaterländischen Industrie auch jedesmal zur öffentlichen Kenntnis zu bringen, sobald er nur von einiger Bedeutung ist“ (Kölnische Zeitung 1861, Nr. 46 v. 15. Februar, 4).

Widerspruch und erbitterte Kritik

Bewertungen und Einschätzungen als „Thatsachen“ (Die Presse 1861, Nr. 335 v. 6. Dezember, 6)

Bei aller Übertreibung, bei allem Lobpreis setzte Johann Hoff gleichwohl auf eine quasi dokumentarische Werbung. Die Textmasse seiner Anzeigen bestand aus Zitaten von Empfehlungsschreiben, aus Geschäftskorrespondenz, aus Nachrichten über den erfolgreichen Fortgang des eigenen Geschäftes und die zahlreichen Ehrungen, die ihm zuteilwurden. Die alle paar Tage geschalteten Anzeigen, zuerst in Berlin, ab 1861 zunehmend im ganzen deutschsprachigen Raum, hatten zwar Stakkatocharme, doch sie veränderten sich stetig, waren eine Art Fortsetzungsroman des Immergleichen. Das Publikum war sich gewiss bewusst, dass nicht alles eins zu eins zu nehmen war – doch die Wiederholung machte Eindruck, führte zur Probe, zum Kauf. Dieser mochte seinen eigenen Charme haben – moderater Alkoholkonsum unter dem Deckmantel des Heilmittels –, doch man reihte sich zugleich ein in die große Schar der in den Anzeigen erwähnten Persönlichkeiten. Hoff zielte auf den Adel, den Hochadel, hatte Erfolge bei finanzarmen Häusern, die gegen Gebühr auch Titel vergaben, mit denen er dann weiter warb. Die Empfehlungsschreiben entstammten dagegen dem gehobenen Bürgertum, dem Militär, den Pfarrhäusern. Hoffs Malzextrakt war ein bürgerliches Produkt nach der gescheiterten bürgerlichen Revolution, war die Materialisierung des dann in der Reichsgründung manifesten Bündnisses des nationalen Bürgertums mit dem angestammten Adel. Hoffs Anzeigen waren Ausdruck selbstbewussten Untertanengeistes, freuten sich am huldvollen Dankeschön, an der Ehrerbietung für ein gelungenes Produkt. All das rief teils erbitterten Widerspruch hervor – vor und auch nach dem preußischen Verfassungskonflikt, der 1866 schließlich mit dem Indemnitätsgesetz gelöst wurde, das das königliche Unrecht nachträglich legitimierte.

Ein virtueller Johann Hoff inmitten einer Schar durch wissenschaftliche Aufklärung entlarvter Scharlatane (Industrie-Blätter 3, 1866, 1)

Die Kritik zielte erstens auf das Produkt selbst. Den Hoffschen Bewertungen wurden chemisch-pharmazeutische Analysen entgegengestellt: „Es geht daraus zur Genüge hervor, daß der vielgepriesene Hoff’sche Malzextrakt weiter keinen Vorzug hat, als daß er völlig unschädlich ist, sonst aber mit den übrigen Wundermitteln auf gleicher Stufe steht, die keinen andern Nutzen stiften, als den, ihren Erfinder reich zu machen“ (Hoff’scher Malzextrakt, Mittheilungen ueber Gegenstände der Landwirthschaft und Industrie Kärntens 19, 1862, 61-62, hier 62). Es war offenkundig, dass der Malzextrakt ein „dunkles Braunbier“ mit ca. 3% Alkoholgehalt war, dem ein Aufguss aus Dreiblatt und Faulbaumrinde zugefügt wurde (Hoff’sches Malz-Extrakt, Pharmaceutische Centralhalle für Deutschland 3, 1861/62, 55 – auch für das Folgende). Die Herstellung einer der üblichen 12-Unzen-Flaschen (ca. 340 ml) kostete demnach ca. 6 Pfennig für das Gebräu und 12 Pfennig für Flasche, Etikett und Kork. Das waren 1 Silbergroschen und 6 Pfennige, während der Verkaufspreis bei 7½ Sgr. lag – das Publikum wurde also offenkundig übervorteilt. Hoff kritisierte derartige Analysen, stellte sie methodisch in Frage (Entlarvte Geheimmittel, Ebd., 193-194) – und in der Tat war die Analytik damals lückenhaft und fehlerbehaftet (Ueber die Analyse des Hoff’schen Malzextrakts, Ebd., 200-202). Hinzu kam, dass viele Mediziner durchaus anderer Meinung waren: Es fehlte an gemeinsamen Standards im Umgang mit gewerblichen Anbietern, gekaufte Gutachten waren nicht unüblich. Während Pharmazeuten und öffentlich besoldete Chemiker versuchten, die Expertenreihen zu schließen – die 1864 gegründeten „Industrie-Blätter“ waren dafür eine Wegmarke – blieb die medizinische Profession deutlich offener gegenüber kommerziellen Zuwendungen.

Hoffs Malzextrakt war für viele Wissenschaftler und Publizisten zweitens ein beredtes Beispiel für die negativen Wirkungen der wachsenden Kommerzialisierung des Alltagslebens im Gefolge zunehmender Gewerbefreiheit und des raschen Wachstums der gewerblichen Produktion. Obwohl es vereinzelte öffentliche Warnungen und auch Verkaufseinschränkungen gab – in Wien, in Hannover – so schien die neue liberale Zeit doch tradierte Schutzrechte erodieren, den Konsumenten zurück auf eigene Urteilskraft zu werfen, die durch die Kapitalkraft über Inserate vernebelt wurde: „Die heutigen Alchymisten tragen Fracks und werden nicht verbrannt, das ist der ganze Unterschied“ (Rosafarbene Blätter aus Hamburg, Nordischer Courier und Altonaer Nachrichten 1862, Nr. 218 v. 18. September, 2).

Etikettenpräsenz: Konterfei von Johann Hoff (Deutscher Reichsanzeiger 1875, Nr. 246 v. 20. Oktober, 6)

Drittens stießen sich die Kritiker an Johann Hoffs ausgeprägter öffentlicher Spendenbereitschaft, die 1862 mit dem preußischen Kommissionsratstitel und dann mit weiteren Orden obrigkeitlich anerkannt wurde. Für den gläubigen Juden Hoff war dies Ausdruck der Zedeka – und innerhalb der orthodoxen Gemeinschaft dankte man ihm für seine vielfältigen Spenden für Arme in Berlin, in Pleschen, in Osteuropa, in Erez Israel, für Bildungseinrichtungen, für die Gründung einer eigenen Haussynagoge und seine Stipendien (Der Israelit 6, 1865, 527; ebd. 7, 1866, 813; ebd. 8, 1867, 39, 885). Doch Hoff unterstützte als Konservativer und Hohenzollernverehrer parallel die nationale Sache, richtete Stiftungen für Veteranen, Invaliden und Kriegerwitwen ein, begleitete jeden Krieg mit Malzextraktschenkungen, spendete dem König und dem Kriegsministerium anlässlich der zahlreichen nationalen Gedenktage, flaggte seine Fabrik preußisch und deutsch – und breitete diese Wohltätigkeit in seinen Inseraten aus. Für Kritiker war dies übergriffig, eine strategische Ausnutzung von Mildtätigkeit für kommerzielle Zwecke, für öffentliche Aufmerksamkeit. Das entsprach nicht ihrer Vorstellung vom alten Preußen und vom neuen Deutschland.

Es überrascht daher nicht, dass Johann Hoff viertens auch Zielscheibe des schon deutlich vor der Gründerkrise und dem Berliner Antisemitismusstreit akuten Antisemitismus wurde. Sein „Reklamegeschmetter“ galt als jüdische Überhebung, war Teil gängiger bildungsbürgerlicher Kritik an „der“ Reklame (W[ilhelm] Giese, Die Judenfrage am Ende des XIX. Jahrhunderts, Berlin 1899, 35). Hoff stand für die „ungeheuerlichen, beispiellos frechen und materiell erfolgreichen Schwindel-, Luxus-, Lugs- und Betrugs-, Unsittlichkeits- und Unzuchtsindustrien“, die sie als sittlich verderblich und undeutsch gegeißelt wurden (H[einrich] Beta [d.i. Johann Heinrich Bettziech], Die Geheimmittel- und Unsittlichkeits-Industrie, Berlin 1872, 4). Sein Reichtum, sein Schwindel spiegelte einen aus den Fugen geratenen, vermeintlich von Juden geprägten Kapitalismus. Kurzum, in der Figur von Johann Hoff bündelten sich die vielfältigen Tropen des Alltagsantisemitismus, der nicht nur von bürgerlichen Konservativen und Nationalliberalen, sondern auch von weiten Teilen des Kleinbürgertums und der Arbeiterschaft getragen wurde.

Malz und Malzextrakt – Sprache als Marktelement

Diese vier Kritikpunkte müssten allesamt aufgefächert und ausdifferenziert werden. Für unsere Fragestellung nach dem späteren Scheitern des Braumeisters Hoff an der Etablierung eines neuartigen „Deutschen Porters“ als Substitut des importierten englischen Porters und der damals (in Berlin) noch vorherrschenden obergärigen Biere ist ein Blick auf die Nischenmärkte des Braugewerbes dieser Zeit jedoch wichtiger. Obwohl Hoff sich als „Erfinder“ des Malzextraktes präsentierte, obwohl er sich später auch als Neuerer des „Deutschen Porters“ stilisierte, so zeigt eine genauere Analyse des damaligen Marktumfeldes, dass der Berliner Erfolgsbrauer lediglich die einfach erkennbare Spitze eines vernischten und regional disparaten Marktes von Medizinalbieren war.

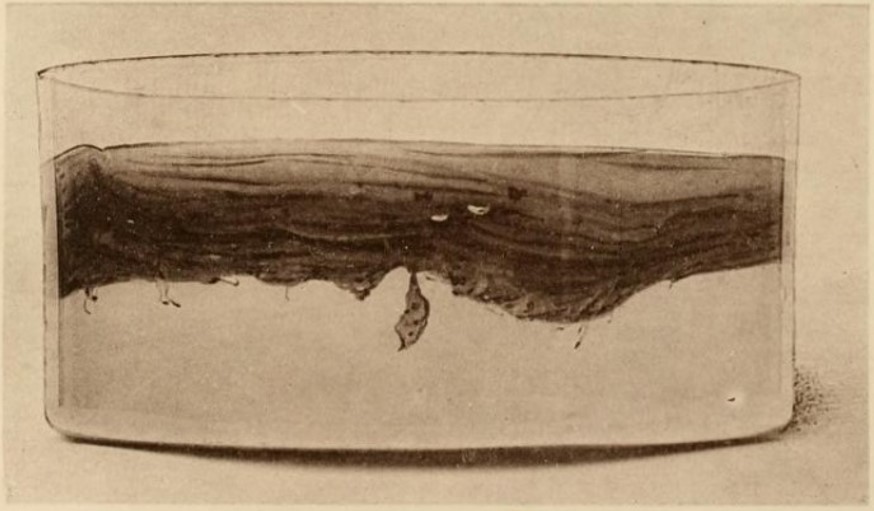

Was aber verstand man Mitte des 19. Jahrhunderts unter „Malzextrakt“? Malzextrakt war Teil der Brauersprache, galt als „die Würze“, als zu vergärender Grundstoff (J[ohann] F[riedrich] Dorn, Praktische Anleitung zum Bierbrauen und Branntweinbrennen […], 3. gänzl. umgearb. u. verm. Aufl., Berlin 1833, 65; Heinrich Förster, Praktische Anleitung zur Kenntniß über Besteuerung des Branntweins und des Braumalzes […], 2. umgearb. u. verm. Aufl., Berlin 1830, 72-73). Malzextrakt war einerseits ein aus Dextrin und Traubenzucker bestehendes nichtalkoholisches Vorprodukt der Bierproduktion (Eduard Reich, Die Nahrungs- und Genussmittelkunde, Bd. 1, T. 1, Göttingen 1860, 289-290). Anderseits aber handelte es sich um den stofflichen Rückstand, den man nach dem Abdampfen des Bieres bei der Nahrungsmittelkontrolle zurückbehielt. Bei dunklen Süßbieren, etwa der Braunschweiger Mumme, war er dominant, lag beim englischen Porter hoch, ebenso beim bayerischen Starkbier. Sein Anteil betrug gemeinhin zwischen 4 und 8 Prozent des Bieres (Hermann Klencke, Die Verfälschung der Nahrungsmittel und Getränke […], Leipzig 1858, 311).

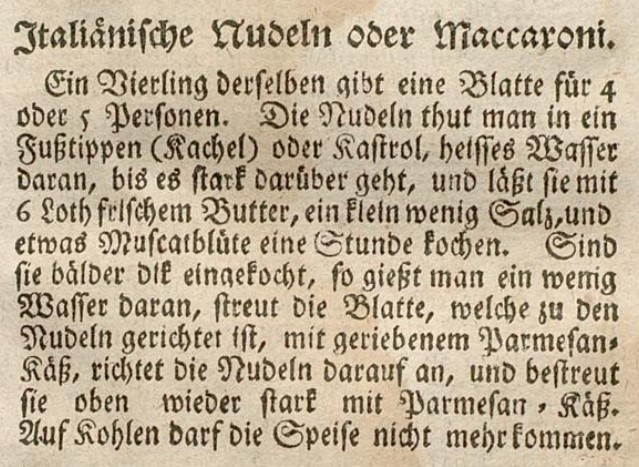

Malzextrakt war, wenngleich nicht immer unter diesem Begriff, spätestens seit dem frühen 18. Jahrhundert diätetisches Heilmittel bei Erkältungen. Die relativ rasche Zersetzung der Enzyme und die aufwendige Herstellung begrenzten seine Verbreitung. Apotheker mussten es frisch zubereiten, konnten es nicht lange bevorraten. Dazu wurde Malz, also gekeimtes und wieder getrocknetes Getreide, geschrotet und vollständig mit Wasser bedeckt. Nach 6-8 Stunden wurde die Flüssigkeit abgelassen und dann bei geringer Hitze zu einem Sirup eingedampft. Dieser wurde anschließend nochmals mit Wasser bedeckt – und nach weiteren 6-8 Stunden neuerlich verdampft (Aerztliches Intelligenz-Blatt 9, 1862, 231). Das Resultat bestand aus einfach löslichen Kohlehydraten, war ein Nährmittel für Kranke und Kinder. Zeitweilige Bedeutung gewann ab 1864 die sog. Liebigsche Malzsuppe, ein häuslich zubereitetes Kindernährmittel, das die Muttermilch ersetzen sollte, als gewerbliches Substitut aber kaum Bedeutung gewann (Uwe Spiekermann, Künstliche Kost. Ernährung in Deutschland, 1840 bis heute, Göttingen 2018, 91-93).

Werbung für Liebigs Suppenpulver, einem Malzpräparat für Kinder (Kölnische Zeitung 1869, Nr. 30 v. 30. Januar, 4)

Es ist offenkundig, dass derartige Nähr- und Heilmittel etwas anders waren als die Hoffschen Angebote in Breslau und Berlin. Und entsprechend hieß es apodiktisch: „Der sogenannte Hoff’sche Malz-Extrakt ist kein Malz-Extrakt“ (Wiener Medizinische Wochenschrift 15, 1865, Nr. 42, Beilage). Es handelte sich vielmehr um „ein ziemlich starkes Bier, angeblich mit heilkräftigen Stoffen versetzt“ (Annalen der Landwirtschaft 7, 1867, 342). Hoffs Erfolg gründete jedoch just auf der Illusionskraft der Sprache: Er vermengte begrifflich ein Medizinalprodukt und ein Vorprodukt des Bierbrauens, machte aus ordinärem Bier ein „Gesundheitsbier“, einen neu definierten „Malzextrakt“. Die Schaffung neuer Dachbegriffe war nicht unüblich, überdeckte vielfach Produktänderungen ohne nähere Kennzeichnungen. Backpulver war in den späten 1860er Jahren etwas anderes als um die Jahrhundertwende, auch Brot und Bier veränderten sich derweil beträchtlich. Johann Bernhard Hoff hat die für moderne Konsumgütermärkte üblichen semantischen Illusionen für seine unternehmerischen Zwecke genutzt – und konnte seine Wertschöpfung dadurch massiv erhöhen.

Hoffs Malzextrakt im Marktkontext: Gesundheitsbiere, Deutscher Porter und medizinische Malzextrakte

Die Überlappung von Bier- und Medizinalmarkt, die damit einhergehenden Veränderungen tradierter Marktsegmente wurden von Zeitgenossen als Bruch mit der alten Ordnung verstanden, nicht aber als Übergang zu moderneren Formen der Marktgestaltung. Functional Food oder vegane Ersatzprodukte waren und sind in den letzten Jahrzehnten gleichfalls von intensiven Debatten eingerahmt worden, die nicht beachten, dass Fluidität, das Zerbrechen bestehender Ordnung, ein konstitutives Element moderner Marktwirtschaften ist. Ohne Einbezug der ökonomischen Logik bleiben solche Debatten halbgar, erschöpfen sich in medial gut aufzubereitenden Aufregungen. So auch die Debatten über Bier und Malzextrakt seit den 1860er Jahren: „Die Fabrikate des Hrn. Hoff in Berlin und das des Hrn. Rohrschneider in Potsdam […] sind dünnflüssige gegohrene Flüssigkeiten, die zwar ursprünglich ein Malz-Auszug gewesen seyn können, gegenwärtig aber vollständig den Charakter des Bieres angenommen haben“ (Ueber Malz-Extract, Staats und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheiischen Correspondenten 1861, Nr. 282 v. 28. November, 4).

Konkurrierende Malzextraktangebote in Berlin: Rohrschneider, Potsdam (Königlich privilegirte Berlinerische Zeitung 1860, Nr. 230 v. 30. September, 33)

Derartige Zitate belegen, dass Hoff nicht alleine stand. Auch andere Anbieter verkauften ihr Bier als Gesundheitsbier, als Malzextrakt. Die zeitgenössischen Blicke richteten sich vorrangig auf den Marktführer, den Anzeigenkönig. Doch Hoffs Angebote wurden von Konkurrenten unmittelbar nachgeahmt und in ähnlicher Weise beworben. Sprachwandel ist einfacher als eine kapitalintensive produktionstechnische Umgestaltung. Nachahmungen und allgemeine Produktbezeichnungen lassen sich ohne Patentrechte resp. Markenschutz nicht verhindern. Derartiger Rechtsschutz fehlte, hätte auch kaum gewirkt – und die öffentliche Klage über die stets als schlechter bezeichneten Konkurrenzprodukte spiegelte dies nur.

Andauernde Konkurrenz – auch in der Berliner Nachbarschaft (Berliner Gerichts-Zeitung 1873, Nr. 36 v. 27. März, 4)

Bei der den „Malzextrakt“ charakterisierenden Überlappung von Bier- und Gesundheitsmärkten sind drei eng miteinander verwobene Entwicklungen auseinanderhalten: Erstens nutzten zahlreiche kleinere Brauereien den von Hoff gesetzten Trend, um ihrerseits lokale und regionale Märkte zu bedienen. Zweitens griffen weitere Anbieter die Hoffschen Sprachspiele auf und vermarkteten Malzextraktprodukte unter anderen Namen, zumal als „Deutschen Porter“. Drittens grenzten sich Anbieter diätetischer Spezialitäten von den modischen Gesundheitsbieren ab und etablierten einen neuen Markt haltbarer und nichtalkoholischer Malzextrakte, die als Kräftigungs- und Heilmittel „seriös“ beworben wurden und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein für Kinder, Kranke und Alte genutzt wurden. Dass all dies ab den späten 1880er Jahren auch zum neuen Getränkesegment der alkoholfreien Malz- und Nährbiere führte, sei nur ergänzt. Doch blicken wir genauer hin.

Lokale Konkurrenz bereiteten Johann Hoff in Berlin vor allem die Hofbrauer und Hoflieferanten Gebrüder Auerbach. Ihre Bitterbierbrauerei bestand seit 1855. Sie hatten seit den späten 1850er Jahren bereits mit Malzpulver als Muttermilchersatz experimentiert, nahmen also die Liebigsche Malzsuppe tendenziell vorweg (Berliner Gerichts-Zeitung 1860, Nr. 60 v. 24. Mai, 244). Seit Sommer 1860 boten sie als „kräftig-nahrhaftes, aber nicht aufregendes Getränk“ ein Gesundheits-Bier an, 15 Flaschen für einen Taler (Ebd., Nr. 87 v. 28. Juli, 352). Das war günstig, gab es für den Taler doch neun Flaschen mehr als bei Hoff. Selbstverständlich betonten die Hersteller, ihr „Gesundheits-Malz-Bier“ schon „seit Jahren“ zu brauen, den guten Ruf bei „fast sämmtlichen berliner Aerzten“, hoben ferner freie Zustellung und mäßige Preise durch „Massenabsatz“ hervor (Ebd., Nr. 99 v. 25. August, 400). Selbst der tägliche Genuss bei Hofe und „von den Königl. Prinzen“ durfte nicht fehlen (Ebd., Nr. 102 v. 1. September, 412). Die Gebrüder Auerbach etablierten Niederlagen ihres „Malz-Extractes“ auch außerhalb Berlins, nutzten bei der Werbung auch Empfehlungsschreiben (Rhein- und Ruhrzeitung 1861, Nr. 147 v. 25. Juni, 4: Dresdner Anzeiger 1861, Nr. 261 v. 18. September, 8). Die Inserate endeten jedoch 1863, danach konzentrierte sich die Firma vorrangig auf Malzpräparate für Kinder (Berliner Gerichts-Zeitung 11, 1863, Nr. 101 v. 29. August, 6). Das galt auch für eine Reihe anderer Berliner Anbieter, etwa die Schweizer Bierbrauerei von B. Weidner (National-Zeitung 1860, Nr. 485 v. 16. Oktober, 9). Einzig das von Julius resp. Carl Schultz seit 1860 angebotene Malz-Extrakt-Gesundheitsbier überdauerte die Hoffsche Marktpräsenz.

Gesundheitsbier als Getränk des deutschen Michels 1862 (Frankfurter Latern 3, 1862, 108)

Dennoch gab es wiederholt lokale Konkurrenten, die sich nicht nur gegen Hoff behaupteten, sondern ihn offensiv attackierten. Das galt vor allem für die erbitterte öffentlich ausgefochtene Konkurrenz zwischen Johann Hoff und dem Kölner Braumeister Hubert Koch. Seit Mai 1862 bot er einen „Malz-Extract“, ein Gesundheitsbier an, in Flaschen für 3 Sgr., als Hauskrug, aber auch im Ausschank seiner Gast- und Speisewirtschaft (Kölnische Zeitung 1862, Nr. 126 v. 7. Mai, 6). Hoff warf dem Konkurrenten Täuschung vor, beklagte Angebote von „geborgtem Ruf“, verwies auf fehlende Gutachten (Ebd., Nr. 124 v. 5. Mai, 4). Koch nahm den Fehdehandschuh auf, machte sein Produktionsverfahren transparent und sich über seinen Konkurrenten in bemerkenswerter Weise lustig. Er, der „Braumeister ohne Titel“, verspottete den Hoffschen Titelfirlefanz, das Trallala seiner Gewährsleute. Er persiflierte dessen Werbung mittels erfundener Gutachten und forderte Hoff wieder und wieder auf, ihre Produkte vergleichend zu analysieren, statt lediglich die „Annoncen-Drehorgel“ zu spielen: „Nicht Wappensiegel zieren meine Flaschen, / Doch bergen sie viel edlern Saft, / Der – gar nicht wirkend auf die Taschen – / dem Schwachen neue Kräfte schafft“ (Ebd., Nr. 255 v. 14. September, 7). Die Auseinandersetzung zog sich über Monate hin, die Verbalinjurien nahmen zu, struktureller Antisemitismus brach sich Bahn. Als die Fehde im Januar 1863 endete, hatte sich Hubert Koch auf Kosten des Marktführers einen Namen gemacht, das Publikum über die „Malz-Extract-Schwindelei“ (Ebd. 1863, Nr. 25 v. 25. Januar, 8) aufgeklärt. Er verkaufte weiterhin seinen Malzextrakt, konzentrierte sich dann stärker auf das Gaststättengeschäft. Die Kölner Posse unterstrich die Brüchigkeit der Hoffschen Marktstellung, zugleich aber die Kraft einer unbeirrt durchgehaltenen Werbung. Kochs Vorwürfe mochten berechtigt sein, gingen aber an der Essenz des Marktgeschehens und der Konsumentenpsychologie vorbei. Dass zeitgleich der Kölner Braumeister Johann P. Schmitt mit seinem „Malz-Extract (Gesundheitsbier)“ Hoff und Koch erfolgreich Konkurrenz bereitete, unterstreicht die Dynamik des lokalen Wettbewerbs (Ebd. 1862, Nr. 154 v. 4. Juni, 8; ebd., Nr. 297 v. 26. Oktober, 8).

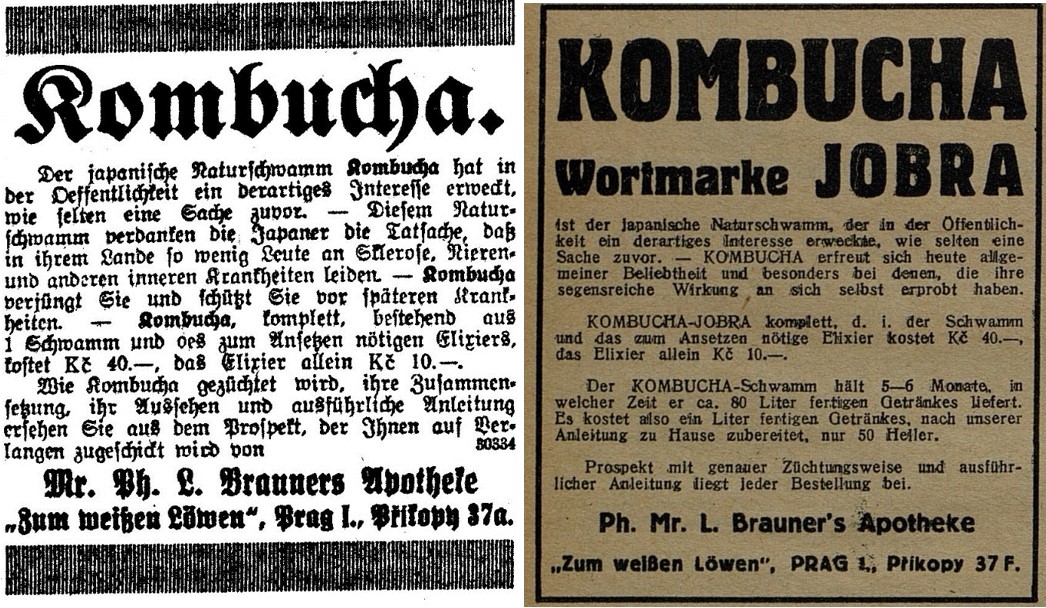

Hoffs Marktführerschaft wurde aber nicht nur von lokalen Braumeistern bedroht, die von Hoff gesetzte Begriffe aufgriffen und die Waren billiger anboten. Das galt auch für Nachfolgeanbieter im Ausland, etwa Wander in Bern oder aber die Wilhelmsdorfer Malz-Produkten-Fabrik in Linz. Allen Klagen über den „Malzextrakt-Gesundheitsbier-Schwindel“ (Malzextrakt nach rationellen Prinzipien bereitet, Pharmaceutische Centralhalle für Deutschland 8, 1867, 109-110, hier 109) zum Trotz löste das anders benannte Bier zeitweilige Konsummoden hervor: „Malzextrakt ist die Universalmedizin, die man nicht löffel- sondern gleich krügelweise zu sich nimmt. Jedes Gasthaus ist zur Apotheke geworden und bei der herrschenden Gewitterschwüle schreit alles nur nach Malzextrakt. […] Karawanenweise zieht die Bevölkerung hinaus in den Weichselgarten und – medizinirt“ (Der Wiener Beobachter, Der Zeitgeist 2, 1862, Nr. 29, 5). Innerhalb der Brauereiwirtschaft akzeptierte man die neuartig beworbene Biersorte, plädierte für eine standardisierte und kontrollierte Massenproduktion: „Wenn dabei ferner jeder Schein von Schwindel ängstlich vermieden wird, dann kann jedes solche Etablissement eine glückliche Zukunft ‚anhoffen‘“ (Eigentliches Malzextrakt, Der Bierbrauer 7, 1865, 49-53, hier 53).

Wettbewerb zwischen Malzextrakten unterschiedlicher Namen: Deutscher Porter vs. simplen Malzextrakt (Coburger Zeitung 1864, Nr. 180 v. 3. August, 1928)

Dazu kam es nicht. Stattdessen fächerte sich der Markt weiter auf – und dies mit Hilfe der zuerst von Hoff genutzten Sprachspiele. Der Leipziger Bierhändler und Hoflieferant Carl Grohmann verkaufte seit spätestens 1858 Zerbster Bitterbier als „Malz-Extrakt-Bier“ (Illustrirter Dorfbarbier 1858, Nr. 12 v. 21. März, 8; Illustrirte Zeitung 1860, Nr. 873 v. 24. März, 228). Dabei handelte es sich um ein seit der frühen Neuzeit gebrautes dunkles Bier, dessen Malz besonders geröstet wurde und in seinem Geschmack an die starken englischen Biere erinnerte. Grohmann ließ seit 1861 ein ähnliches Bier auf eigene Rechnung brauen, verkaufte es aber als „Deutscher Porter (Malzextrakt)“ (Illustrirte Curorte-Zeitung 22, 1897, Nr. 10, 11). Das war ein weiteres Gesundheitsbier, doch die neue Bezeichnung verlieh dem Produkt zeitweilig ein Alleinstellungskriterium, das zudem gut zur laufenden Adaption englischer Biere in deutschen Landen passte. Es handelte sich um ein hochpreisiger Heilsprodukt, zugleich aber um ein „diätetisches Genußmittel“ (Leipziger Zeitung 1867, Nr. 9 v. 10. Januar, 179). Grohmann verstand es als Alternative zum Malzextrakt, als Tafelgetränk sollte es auch Wein ersetzen können. Die Werbung setzte mit einer gewissen Verzögerung ein, folgte ab spätestens 1863 der Hoffschen Art der Werbung mit großen Anzeigen (Leipziger Zeitung 1863, Nr. 16 v. 18. Januar, 288; ebd., 1864, Nr. 282 v. 27. November, 6298).

Moderner Werbeauftritt (Neues Fremden-Blatt 1869, Nr. 68 v. 9. März, 18 (l.); Leipziger Zeitung 1867, Nr. 256 v. 27. Oktober, 6094; Illustrirte Curorte-Zeitung 26, 1901, Nr. 10, 18 (r.))

Johann Hoff blieb Grohmanns Hauptwettbewerber, Gutachten hoben stoffliche Gleichwertigkeit, jedoch höheren Wohlgeschmack und den etwas niedrigeren Preis hervor. Dennoch entwickelte sich der Deutsche Porter eher in Richtung eines Medizinalbieres: Er wurde angepriesen als das „gesündeste und wohlschmeckendste Stärkungsgetränk für Gesunde, Kranke und Reconvalescenten jeden Alters und Geschlechts“ (Dresdner Nachrichten 1865, Nr. 101 v. 11. April, 4), dann gar als prophylaktisches Mittel gegen Cholera (Ebd. 1866, Nr. 285 v. 12. Oktober, 3). Wie Hoffs Malzextrakt sollte es bei „Krankheiten der Respirationswege, Verdauungsbeschwerden, Appetitlosigkeit, geschwächtem oder verdorbenem Magen, Hämorrhoidalleiden“ helfen (Leipziger Zeitung 1868, Nr. 255 v. 25. Oktober, 6465). Auch Grohmann verlieh seinem Deutschen Porter eine längere, bis 1856 zurückreichende Vorgeschichte (Ebd., Nr. 234 v. 1. Oktober, 5997). Bier wurde damals zunehmend zu einem Traditionsgetränk. Geschmack, Nutzen und ein angemessener Preis reichten für die Vermarktung abseits von Haus und Gaststätte nicht mehr aus.

Grohmanns „Deutscher Porter“ unterschied sich zugleich aber vom Hoffschen Vorbild. Seine Zusammensetzung wurde mehrfach verändert, am Ende stand ein für damalige Zeiten sehr starkes Getränk von 4,7 % Alkohol – damals lagen fast alle Biere um 3 % Alkoholgehalt, erst die bayerischen Biere sollten dies ändern (Ebd. 1867, Nr. 54 v. 3. März, 1288; Chemisch-technisches Repertorium 21, 1882, 65). Der Deutsche Porter war kein reines Bier, sondern mit Traubenzucker und konservierenden Schwefelsäure versetzt (Pharmaceutische Centralhalle für Deutschland 23, 1892, 406). Zudem pflegte Grohmann einen engen Bezug zum wissenschaftlichen Establishment Sachsens, nutzte Gutachten und Empfehlungsschreiben von Pharmazeuten und vor allem von Medizinern (Leipziger Zeitung 1866, Nr. 268 v. 11. November, 5837). Das half, sich gegenüber dem „Absude nachahmender Speculanten“ (Leipziger Zeitung 1867, Nr. 54 v. 3. März, 1288) abzugrenzen. Die Werbung selbst war moderner als die Hoffs, nutzte früher sächsische Hoheitszeichen und Medaillen als Bildelemente (Leipziger Zeitung 1864, Nr. 6298 v. 27. November, 282). Berlin war damals werbetechnisch eher rückständig, während Sachsen vom Lehrmeister Wien profitierte. Grohmann nutzte auch ab 1865 einen Slogan, „genau nach medicinischer Vorschrift gebraut“ (Leipziger Zeitung 1865, Nr. 275 v. 19. November, 5966). Der Absatz konzentrierte sich auf Sachsen, Bayern und Cisleithanien, dort konkurrierte man mit Hoffs Malzextrakt. Dazu dienten niedrigere Verkaufspreise, anfangs 6,5 Sgr., 1868 aber nur noch 5 Sgr. pro Flasche. Hoff bewarb vorrangig Letztkunden, Grohmann zielte stärker auf den Großhandel und konzessionierte Depots (Wiener Medizinische Wochenschrift 19, 1869, Nr. 20, Sp. 36). Das entsprach dem Geschäftsgebaren eines großstädtischen Bierhändlers.

In vertrautem Ton: Anzeige von Carl Eduard Werners „Deutschem Porterbier“ (Leipziger Zeitung 1867, Nr. 253 v. 24. Oktober, 6031)

Ansonsten finden wir in Sachsen ähnliche Marktentwicklungen wie beim Hoffsche Malzextrakt. Grohmanns nachgeahmtes Pionierprodukt Deutscher Porter wurde seinerseits ab Mitte der 1860er Jahre vom Leipziger Restaurateur Carl Eduard Werner nachgeahmt (Dresdner Anzeiger 1866, Nr. 346 v. 12. Dezember, 18). Dessen Werbung war selbstbewusst, gründete auf chemischen Analysen. Der Mediziner Gustav Hoppe bestätigte, dass Werners „Deutscher Porter“ den vergleichsweise „meisten Nahrungsstoff“ besitze (Dresdner Nachrichten 1866, Nr. 365 v. 31. Dezember, 3). Auch bei Werner ging dem Vertrieb ein Bierhandel und ein Bierausschank voran, auch hier stand das Zerbster Bitterbier am Anfang (Leipziger Tageblatt 1864, Nr. 97 v. 6. April, 1753). Der Herausforderer forderte zudem deutlich niedrigere Preise, 1873 lediglich 2 Sgr. pro Flasche resp. 17 Flaschen für einen Taler (Ebd. 1873, Nr. 57 v. 26. Februar, 3). Damit war auch ein gewisser Rahmen für die 1872 beginnende Einführung des Hoffschen Deutschen Porters gesetzt.

Hammers Deutscher Porter – Ein weiteres billiges Substitut für Hoffs Malzprodukte (Leipziger Tageblatt 1873, Nr. 346 v. 12. Dezember, 6241)

In Sachsen etablierten sich in den 1860er und frühen 1870er Jahren mehrere Anbieter Deutschen Porters. In Schlesien lieferte seit spätestens 1868 die Lagerbier- und Porterbrauerei A. Hausdorf „Deutscher Porterbier“ für drei Sgr. die Flasche (Kladderadatsch 21, 1868, Nr. 5, Beibl., 1; ebd. 23, 1870, Nr. 11, Beibl., 4). Auch in Halle a.d.S. entstand mit der Firma Lehmer ein neuer Billiganbieter (Saale-Zeitung 1873, Nr. 233 v. 5. Oktober, 6), verschärfte mit Preisen von 2 Sgr. die Wettbewerbslage für das 7½ Sgr. teure Hoffschen Produkt weiter (Ebd., Nr. 236 v. 9. Oktober, 6). Die Einführung des Hoffschen Deutschen Porters war 1872 daher auch ein Konter gegenüber neuen Billigangeboten. Dass es sich dabei durchweg um ähnliche Biere handelte, versteht sich sicher von selbst. Es ging um Kraftmeierei in einem sprachlich heterogenisierten Markt. Entsprechend verstand Carl Grohmann den Hoffschen Deutschen Porter als Nachahmung seines vermeintlichen Pionierproduktes: „Diese Copien stehen natürlich hinter dem Original weit zurück“ (Leipziger Zeitung 1873, Nr. 30 v. 3. Februar, 678).

Malzextrakt auf dem Weg zum Pharmazeutikum (Schwäbische Kronik 1872, Nr. 294 v. 11. Dezember, 4413; Dresdner Journal 1878, Nr. 24 v. 29. Januar, 95)

Die mitteldeutsche Produktion Deutschen Porters spiegelte den wettbewerbsbedingten Preisverfall der neuen Gesundheitsbiere. Parallel aber entstanden neue höherpreisige Segmente für neuartige Medizinalprodukte. Firmen wie Eduard Loeflund (Stuttgart) und J. Paul Liebe (Dresden), dann auch Gehe (Dresden) und Schering (Berlin) griffen die Tradition des Malzextraktes als Apothekerware wieder auf. Am Anfang standen trockene alkoholfreie Malzextrakte. In Sirupform waren sie eine Beigabe der Säuglingsernährung, ein ärztlich verordnetes Nährmittel bei Entkräftung und Krankheit (Trocknes Malzextrakt und trocknes Mehlextrakt, Schmidt’s Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin 154, 1872, 384-385). Genaueres chemisches Wissen über Kohlehydrate, vorrangig die Dextrine, insbesondere aber die Maltose, erlaubten durch veränderte Prozessführung gehaltreichere, kaum gärende und haltbarere Produkte. Malzextrakte blieben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Standardpräparat (Eugen Seel, Zur Kenntnis des Malzextrakts, Medizinische Klinik 7, 1911, 456-458).

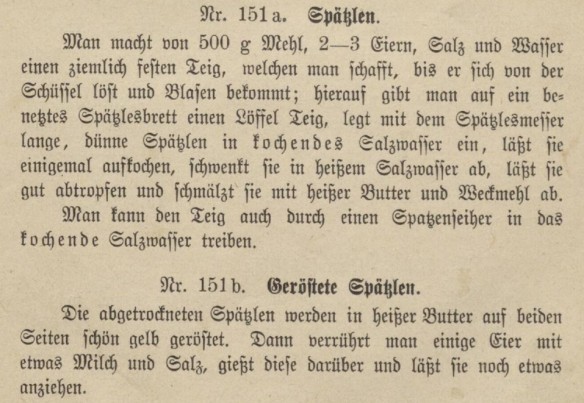

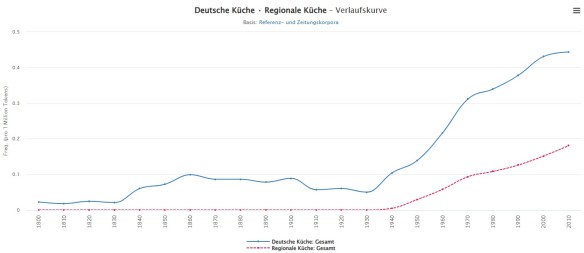

Englisches Nationalgetränk: Der Porter

Die marktbezogenen Sprachspiele von Johann Hoff und Carl Grohmann hatten die tradierte Bedeutung von Malzextrakt und Porter unterminiert, spiegelten zugleich aber die innere Gärung des Biermarktes in Mitteleuropa. In der Forschung lesen wir vom Siegeszug der untergärigen Lagerbiere, deren Ursprünge in Böhmen und dann vor allem in Bayern lagen. Diese waren weit aufwändiger herzustellen als die noch dominierenden obergärigen Biere. Doch der Einsatz moderner Technik, der Dampfmaschine, automatischer Malzdarren, dann auch moderner Kühlmaschinen und Reinhefen, ermöglichten eine zuvor nicht erreichbare Kontrolle des Brauprozesses. Technisierung und Verwissenschaftlichung mündeten seit den 1870er Jahren in vollmundigere und alkoholhaltigere Biere bayerischer Art. „Deutsche“ Biere begannen damals ihren internationalen Siegeszug, weniger in Form von Exportbier als vielmehr durch den Export von Brauern, Hopfen, Malz, Maschinen und zahllosen technisch-analytischen Geräten. Die Akzeptanz des Reinheitsgebotes im norddeutschen Braugebiet war 1906 demnach Schlussstein einer Entwicklung hin zur Weltgeltung deutschen Lagerbieres, die zugleich die obergärigen Biere Großbritanniens weltweit verdrängten. Gewiss, so war es – wenn man allein auf die großen Linien blickt. Doch schon der Aufstieg des Deutschen Porters im Sachsen der 1860er und 1870er Jahre sollte aufhorchen lassen. Noch viel mehr, dass Johann Hoff seinen Deutschen Porter just 1872/73 propagierte, parallel zur Gründung zahlreicher Aktiengesellschaften für bayerisches Bier. Er erklärte letzteres für überholt und vergangen und wollte einen Deutschen Porter zum Nationalgetränk machen wollte.

Porter entstand in England, genauer in London im frühen 17. Jahrhundert (Martyn Cornell, Porter for the Geography of Beer, in: Nancy Hoalst-Pullen und Mark W. Patterson (Hg.), The Geography of Beer, Cham 2020, 7-22; James Sumner, Status, scale and secret ingredients: The retrospective invention of London porter, History and Technology 24, 2008, 289-306). Das dunkle, nährstoffreiche und relativ alkoholhaltige Bier war deutlich länger haltbar als die gängigen Biere, als Ale und Stout. Porter setzte sich in Großbritannien auch in breiten Teilen der Arbeiterschaft durch, wurde zudem weltweit exportiert. Das Wachstum des British Empire ging einher mit der Verbreitung des Porterbieres. In deutschen Landen war es seit dem späten 18. Jahrhundert präsent, Hamburg der wichtigste Importhafen (Hamburger Relations-Courier 1780, Nr. 177 v. 6. November, 4; Staats- und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten 1796, Nr. 32 v. 24. Juli, 7; Altonaischer Mercurius 1798, Nr. 104 v. 29. Juni, 7). Importierter englischer Porter war Anfang des 19. Jahrhunderts im nördlichen und westlichen Deutschland erhältlich (Lippstädtische Zeitung 1800, Nr. 78 v. 16. Mai, 6; Leipziger Zeitung 1814, Nr. 189 v. 26. September, 2694; Berlinische Nachrichten 1814, Nr. 117 v. 29. September, 8). Die Bewertung des ausländischen Bieres war allerdings unterschiedlich: Während es auf der Hamburger Boulevardbühne hieß, dass man „Lüstern nach Porterbier“ sei (Friedrich Ludwig Schmidt, Die Theilung der Erde, Hamburg 1824, 75), urteilte ein bayerischer Reisender nach Besichtigung führender Londoner Brauereien: „So ungeheuer auch die Braustätten […] sind, so ungenießbar ist ihr Porter und ihr Ale für einen Baier, dessen Gaumen und Magen nie ohne Ekel an den stattlichen Porter […] und an das starke Ale […] sich zurück erinnern kann, wenn er auch nur einmahl in seinem Leben zu dem martervollen Versuche aus Durst gezwungen war, davon zu kosten“ (Barclay’s Brauerei in London, Polytechnisches Journal 17, 1825, 129-130). Porter war im deutschsprachigen Raum durch Transport und Zölle zudem teuer, ein Luxusbier für Begüterte, kein Massengetränk.

Importbier als teures Angebot für deutsche Kenner (Kladderadatsch 26, 1873, Nr. 25, Beibl. 1, 1)

Porter verkörperte im frühen 19. Jahrhundert England, stand für einen militärisch starken, wirtschaftlich prosperierenden Staat mit hohem Lebensstandard: „Des Tages ein- oder mehrmal einige Eier, ein Beefsteak oder Rostbeef, einige Tassen Thee mit Zucker und Porterbier gehören zu den allgewöhnlichsten Lebensbedürfnissen, ohne welche der englische Fabriksarbeiter, so wie selbst der sogenannte Arme über die bitterste Noth klagen würde“ (Liebich, Ueber Vermehrung des Arbeitsfondes und des Brennstoffs, Mittheilungen des Vereines zur Ermunterung des Gewerbegeistes in Böhmen 3, 1844, 637-653, hier 637). Das entsprach nicht der historischen Realität, die Friedrich Engels (1820-1895) präziser beschrieb. Doch auch für ihn spiegelte sich die besondere Not des Armenhauses in dem karg bemessenen, teils gar fehlenden Bier (Die Lage der arbeitenden Klasse in England, Leipzig 1845, 342). Porter galt als englisches Nationalgetränk – so wie der Schnaps für Preußen, das Bockbier für Bayern und der leichte Wein für Österreich. Die neue chemische Lehre der Nahrungsstoffe und des Stoffwechsels ließ Trank und Menschen miteinander verschmelzen, spiegelte vermeintliche Nationalcharaktere: „Der Porterbier trinkende, schwerfällige, ruhige, finstere, schweigsame, Strick-Nerven besitzende Britte bedarf seines Porterbieres, er braucht ein dem Nebel und Kohlendampf besiegendes, mächtig erregendes, den Magen beschäftigendes Getränk; dort wo ein Anderer eines Fingerdruckes bedarf, braucht er einen Rippenstoß, um aus seinem Gleichmuthe zu kommen: der immer rege, thätige Geist fordert Essenzen“ (Der Blasirte, Echo von der Elbe 1875, 127-128, hier 128).

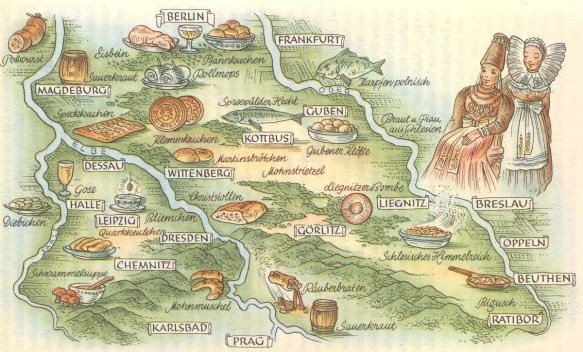

„Nationalgetränke“ spiegelten das Zeitalters des Nationalismus, waren mit der komplexen Realität regional, teils auch lokal geprägter Trinkweisen jedoch nicht in Einklang zu bringen. Sie standen für simplifizierende Homogenität in einer zunehmend fragmentierten Welt, geprägt vom Vordringen neuer „fremder“ Waren, teils aus dem Ausland, teils aus den gewerblichen Betrieben. Letztere nutzen die wohlige Fiktion des Eigenen denn auch konsequent für ihre Werbung. Kräuterlikör von August Dennler mutierte zum „schweizerischen Nationalgetränk“ (Süddeutsche Post 1874, Nr. 63 v. 6. August, 6), doch auch der mit Zichorie versetzte Kaffee tauchte als deutsches Nationalgetränk auf, während „Bier“ damals den Altbayern zugeschrieben wurde und der „Haustrunk“ Most in weiten Teilen Hessens, des Südwesten und Österreichs als Nationalgetränk vermarktet wurde. Der Begriff spiegelte die wachsende Bedeutung, die Speis und Trank für die Identität großer von Wahlmöglichkeiten geprägten Gruppen hatten, der Kümmel etwa für Preußen, der Wein für die Rheingegend. In dem erst 1871 in einem kleindeutschen Rumpfstaat zusammengeführten Deutschland waren Nationalgetränke Herausforderungen, war man doch auf der Suche nach Einheit, gar nach einer nicht vorhandenen deutschen Küche. Der Kauf von Porterbier war lange Zeit ein Verstoß gegen die sittlich gebotene Sparsamkeit: Champagner und Porter verkörperten unangemessenen Luxus, gar Verschwendung. Bierbrauen sei eine deutsche Kunst – trotz der Dominanz des häuslichen Brauens, trotz der Unzahl kleinster Brauereien mit kläglichem, nach Wetterlage unterschiedlichen Resultaten. Doch in einer vielgelesenen Erörterung über die deutsche Misere nach den an sich gewonnenen napoleonischen Kriegen hieß es, nachdem ein billiges und wohlschmeckendes Bier anstelle des Porters gereicht wurde: „Herrmann. Nur wenige deutsche Bierbrauer werden aber ein solch herrliches Bier zu bereiten vermögen? Biedermann. Und doch bin ich überzeugt, daß er jedem diese Kunst gelernt haben würde, der ihn darum ersucht hätte!“ (Unterhaltungen des Pfarrers Biedermann zu Roßberg […] über Deutschland bedenklich-kränklichen Zustand […], Stuttgart 1821, 93)

Lernprozesse, Nachahmung und Adaption: Englischer Porter in deutschen Landen

Der Import von englischem Porter war aufwändig und teuer. Entsprechend gab es schon im späten 18. Jahrhundert Bemühungen, ihn auch in deutschen Landen zu brauen. Das geschah im merkantilistischen Umfeld anfangs nicht marktbezogen, sondern wurde obrigkeitlich angestoßen. Charakteristisch war eine hamburgische Preisaufgabe, die demjenigen „hiesigen Bierbrauer, welcher ein braunes Bier, das dem ächten Englischen Porterbier an Geschmack, Stärke, Klarheit und Dauer gleich kommt, zu einem verhältnißmäßig billigen Preis liefert, eine Prämie von 8. Sp. Duc“ versprach (Intelligenzblatt der Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek 1796, Nr. 3, 39).

Zu dieser Zeit war Nachahmung zwar anrüchig, zugleich aber gängige Praxis. Kolonialwaren wurden in wachsendem Maße gekauft, doch abseits von Adel und gehobenem Bürgertum waren Surrogate ein gängiges Mittel bedingter Teilhabe an den Gütern der Welt. Dazu nutzte man einheimische Ressourcen, mit deren Hilfe man sich dem begehrten Original näherte: Aus Rüben wurde Zucker extrahiert, Zichorenwurzeln, Gerstenkörner, gar Eicheln mutierten zu Kaffeeersatz. Oft fehlende Kenntnisse des Originals erleichterten den Ersatz, machten ihn akzeptabler. Wärmender „Kaffee“ war ein Heißgetränk neuer Qualität, der Rübenzucker erweiterte die Geschmacksvielfalt.

Beim Bier, bei der Nachahmung des Porters setzte man hierzulande anfangs auf die Veränderung des Bewährten. In Nord- und Mitteldeutschland gab es eine reiche Tradition starker, haltbarer Biere. Sie waren, wie das schon erwähnte Zerbster Bitterbier, Handelsgüter, die angesichts der Verbreitung des englischen Porters unter Druck gerieten. Auf Basis recht rudimentärer Kenntnisse des Porters veränderte man Anfang des 19. Jahrhunderts daher in vielen Orten tradierte Brauweisen, um neue lokale Spezialitäten herzustellen, mit denen man zumindest den Heimatmarkt gegen die „englischen Biere“ behaupten konnte. Entsprechende Angebote gab es etwa in Lüneburg, in Braunschweig, in Magdeburg und Frankfurt a.M., allesamt Städte mit einer weit zurückreichenden Brau- und Handelstradition (Joh. Heinrich Moritz Poppe, Technologisches Lexicon, T. 1, Stuttgart und Tübingen 1816, 441). Porterbier wurde aber nicht nur nachgeahmt, sondern an vielen Orten auch unter diesem und dem eigenen Namen vermarktet: Althaldenslebener, Halberstädter und Prillwitzer Porter oder aber das Stettiner Porterbier waren bekannte Beispiele (Johann Herrmann Becker, Versuch einer allgemeinen und besondern Nahrungsmittelkunde, T. 2, Abt. 2, Stendal 1822, 151).

Echtes Porterbier aus Köstritz (Leipziger Zeitung 1815, Nr. 186 v. 23. September, 2218)

Trotz dieser offenbar eindeutigen Bezeichnungen war die Frage nach der genauen Zusammensetzung nicht nur dieser Biere, sondern insbesondere des englischen Porters vielfach offen. In London gab es schon großbetriebliche und maschinelle Porterbrauereien, doch deren Rezeptur war Geschäftsgeheimnis. Damalige Konsumgüter waren aber auch aufgrund der fehlenden Standardisierung der Rohprodukte chamäleonhafte Angebote. Die Brauweise war an sich bekannt, die Zutaten aber unklar. So wurde Hopfen vielfach durch Bitterklee ersetzt (Bereitung des so berühmten, englischen Porter-Biers, für Bierbrauer, Oettingisches Wochenblatt 1802, Nr. 45 v. 10. November, 3). In Deutschland folgten umfangreiche Versuche, Hopfensubstitute sollten das gesamte 19. Jahrhundert über ein kontroverses Thema bleiben. Süßholz resp. Lakritzsaft war ebenfalls üblich und wurde hierzulande ebenso eingesetzt – etwa beim Köstritzer Doppel- und Porterbier (Der Anbau des Süßholzes, Wochenblatt 1812, Nr. 3 v. 17. Januar, Sp. 46-28, hier 47). Daneben aber nutzte man weitere Zusatzstoffe, um Farbe, Geschmack und Haltbarkeit zu verbessern: „Malz, Hopfen, Syrup, Süßholzwurzel, […karamelisierter Zucker…, US], Farbe (gebrannter Zucker, weniger lang und daher weniger bitter) und Capsium (Cayennepfeffer), spanischer Süßholzsaft, Fischkörner, Alaun, Eisenvitriol und Weststeinsalz (Pottasche), Ingwer, gelöschter Kalk, Leinsamen und Zimt“ (Vorschrift zu Porterbier, Das Neueste und Nützlichste der Erfindungen, Entdeckungen und Beobachtungen […], Bd. 8, Aufl. 2, Nürnberg 1820, 18-20). Angesichts derartiger Rezepte war Nachahmung immer auch innovativ, konnte keine Reproduktion des englischen Porters sein. Bis weit über die Jahrhundertmitte wiesen die Angebote aus London oder Dublin beträchtliche Unterschiede auf. Bier war damals immer auch ein Abenteuer, ein Überraschungsmoment im Alltag. Es war den vielfältigen Geheimmitteln dieser Zeit nicht völlig unähnlich.

Stärker als in England debattierte man hierzulande über die genaue Stellung des Porterbieres: War es ein Medizinalbier, wie viele der deutschen Schwarz- und Braunbiere? Oder war es ein nährendes Alltagsgetränk wie in Großbritannien? Das galt analog für viele andere Importwaren: Schokolade und Kakao wurden damals vielfach salzig konsumiert, galten als Genussmittel und als Medizin. Einer der ersten Ratgeber für die Brauerei englischer Biere enthielt demnach „erprobte Anweisungen und Recepte, aus verschiednen Ingredienzien die besten Gesundheitsbiere zu verfertigen, die bey gewissen Krankheiten die herrlichsten Dienste thun“ (Staats- und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyschen Correspondenten 1808, Nr. 83 v. 24. Mai, 4). Als Stärkungsmittel wurde Porter, wie die Mumme, ärztlich empfohlen (Medicinisch chirurgische Zeitung 1798, Erg.-Bd. 2, 266). Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein besaß Porter nach Auskunft der Zeitgenossen „einen arzneilichen Geschmack“ (J[ohann] C[arl] Leuchs, Brau-Lexicon, 3. Ausg. v. Leuchs Braukunde, Nürnberg 1867, 165). Erst langsam emanzipierte sich das englische Bier von dieser Bürde. Brauer aber blickten auf die englischen Verhältnisse, auf ein Alltagsgetränk: „Es ist der Trank der untern Volksklasse, der stetige Gesellschaft am Tisch des Bürgers, und niemals fehlend beim Mahle des Reichen“ (Adolph Lion, Handbuch der Medicinal- und Sanitätspolizei, Bd. 1, Iserlohn 1862, 360).

Wissenstransfer durch Ratgeber (Accum, 1821 (l.) und Hermbstädt, 1826)

Das Wissen um die Porterproduktion wurde seit Anfang des 18. Jahrhunderts in Deutschland erst durch Spezialartikel, dann durch Ratgeber und Lehrbücher verbreitet. Üblich waren Übersetzungen englischer Werke: Johann Gottfried Bönischs (1777-1831) 1806 erschienenes Buch „Ueber das Bierbrauen der Engländer“ stammte großenteils aus dem 1802 erschienenen „A Treatise on brewing“ des Londoner Brauers Alexander Morrice. Andere Arbeiten unterstreichen die Bedeutung von Emigranten beim Wissenstransfer. Andreas Freeport veröffentlichte nach zwanzigjähriger Arbeit als Brauer in Deutschland und England 1808 seine „Theorie und Praxis von dem braunen und weißen Englischen und Deutschen Bierbrauen“ (Reich der Todten 23, 1808, 519-520). Friedrich Accums (1769-1838) 1820 erschienene Anweisung zum Brauen englischer Biere erschien ein Jahr später in deutscher, dann auch in französischer Übersetzung. Als Standardwerke dürften sich aber Sigismund Friedrich Hermbstädts (1760-1833) „Chemische Grundsätze der Kunst Bier zu brauen“ bzw. Johann Carl Leuchs (1797-1877) 1831 erschienene „Vollständige Braukunde“ durchgesetzt haben. Ersterer beschrieb die konstitutive Mischung dreier Malzarten und den Zusatz von Zucker und Süßholz- oder Lakritzsaft, letzterer verglich die verschiedenen Verfahren der Porterbrauerei in England und Deutschland. Gleichwohl bezeichneten Mediziner Porter weiterhin als „ein wahres Compositum giftiger Substanzen“ (A[nton] H[einrich] Nicolai, Grundriss der Sanitäts-Polizei, Berlin 1835, 48).

In der Tat wurde der Exporterfolg in deutschen Landen von fehlenden Standardisierungen und häufigen Verfälschungen insbesondere der Fassware beeinträchtigt. Flaschenware war hochwertiger, doch aufgrund der hohen Verpackungskosten und schlechter Glasqualität nochmals teurer (E.A.F. Hoffmann, Der Getränke-Prüfer, Quedlinburg und Leipzig 1826, 29-35). Porter blieb ein städtisches, gutbürgerliches und norddeutsches Getränk, war unterhalb der Mainlinie selten. Deutschland war keineswegs das typische Bierland, denn im Norden und Osten dominierte der Kartoffelschnaps, der „Branntwein“, in Bayern und den südwestlichen Mostländern wurde weit mehr als doppelt so viel Bier getrunken. Vor allem die Hafen- und Handelsstadt Hamburg galt als Porterstadt, dort gab es zahlreiche Import- und Handelsfirmen, dort wurden englische Biere ausgeschenkt und in Fachgeschäften verkauft (Staats und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheiischen Correspondenten 1859, Nr. 8 v. 19. Januar, 4).

Porterverkauf in Hamburg (Staats und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheiischen Correspondenten 1836, Nr. 130 v. 3. Juni, 10 (l.); Hamburger Fremdenblatt 1871, Nr. 201 v. 27. August, 4)

Entsprechend überrascht es nicht, dass sich Porterbrauereien nur in Nord- und Mitteldeutschland etablieren konnten. Neugründungen waren anfangs selten, zumeist handelte es sich um die schon erwähnten lokalen Brauereien, die ein als Porter bezeichnetes Bier in ihr Angebot integrierten. Die wichtigste Neugründung war die Porterbrauerei der Nathusiuschen Gewerbeanstalten in Althaldensleben bei Magdeburg, einem in den 1820er Jahren einzig dastehenden Mischkonzern mit weit über tausend Beschäftigen. Über die dort durchgeführten Versuche und die Produktionstechnik unterrichtete das 1821 veröffentliche Buch „Der deutsche Porterbrauer oder Anweisung, ein dem englischen Porter gleichkommendes Bier zu brauen“, das noch 1836 in vierter Auflage überarbeitet herausgegeben wurde (vgl. auch Leuchs, 1831, 384-386). Zeitgenossen sprachen damals vom „Uebergang aus dem Gebiete der Oekonomie zu dem der Technologie“, lobten insbesondere das dort gebraute Ale, während man dem Porter gegen skeptisch war, „da er seines säuerlichen Geschmacks wegen, der auch dem ächt englischen eigen ist, dem teutschen Gaumen im Allgemeinen schwerlich zusagen wird“ (Oekonomische Neuigkeiten und Verhandlungen 1824, Nr. 93, 742 – beide Zitate). Andere lobten dagegen seine lange Haltbarkeit, seine Nährkraft und betonten, dass der Porter „neuerlich in Deutschland Cours erhalten“ habe (Emil Ferdinand Vogel, Geschichte der denkwürdigsten Erfindungen […], Leipzig 1842, 172 (Zitat)-173).

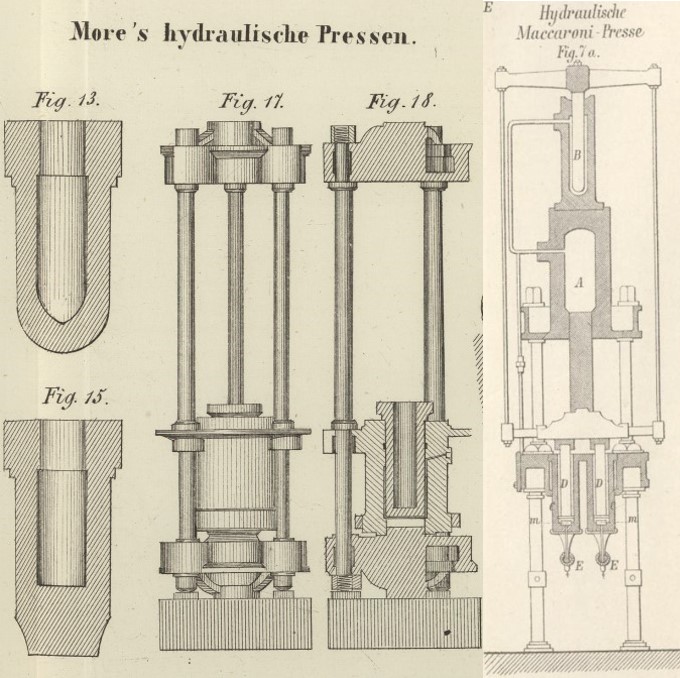

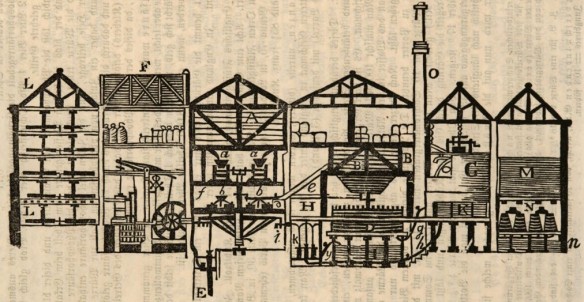

Schema einer dampfgetriebenen englischen Porter-Brauerei (Leuchs, 1831, 596)

Mitte des 19. Jahrhunderts war die erste Welle der Gründungen abgeebbt, doch steigende Importe und der insgesamt wachsende Bierkonsum führten im Gebiet des deutschen Zollvereins zu vermehrtem Porterkonsum. Weiterhin gab es regionale Gründungen, so 1853 die kleine Brauerei von Christian Rose (1803-1877) im mecklenburgischen Grabow, der die Porterbraukunst zuvor in London studiert hatte. Im gleichen Jahr entstand auch in München eine erste Porterbrauerei (Philipp Heiß, Die Bierbrauerei mit besonderer Berücksichtigung der Dickmaischbrauerei, München 1853, 156-160). Der Siegeszug des hellen bayerischen Bieres war von weiteren Gründungen gegen die vermeintlichen Trends der Zeit begleitet: 1865 errichtete der Großbrauer Gabriel Sedlmayr (1811-1891) ein Brauhaus für englischen Porter – sechs Jahre bevor er mit der Installation der ersten Lindeschen Großkältemaschine in der Spatenbrauerei sein Gewerbe technisch grundstürzte (Tag-Blatt der Stadt Bamberg 1865, Nr. 76 v. 17. März, 2). Porter wurde in der Fachliteratur jedenfalls stetig behandelt (Ladislaus von Wagner, Handbuch der Bierbrauerei, 5. sehr verm. u. gänzl. umgearb. Aufl., Weimar 1877, 904-907). Wie die bayerischen Biere mit ihrer gemeinschaftsbildenden Gemütlichkeit verkörperte auch der Porter als Getränk aller gesellschaftlichen Klassen die gesellschaftspolitische Idee der bürgerlichen Gesellschaft.

Diese Entwicklungen bildeten den Rahmen für die Sprachspiele mit dem „Deutschen Porter“ erst in Sachsen, dann im gesamten mitteldeutschen Raum. Festzuhalten aber ist, dass Porter englischer Art ein gänzlich anderes Getränk war als die Malzextrakte und Gesundheitsbiere Hoffscher und Grohmannscher Art. Sie waren alkoholhaltiger, süffiger und auch billiger. Es handelte sich nicht um flüssige Medizin, sondern um Bier mit hohem Nährwert. Das schuf Marktchancen, erste Aktiengesellschaften wie die 1868 begründete Norddeutsche Ale- und Porter-Brauerei in Hemelingen entstanden: „Für die Produktion von Ale und Porter ist in Deutschland noch keine Konkurrenz vorhanden; die wenigen in Bremen und Hamburg existierenden Ale- und Porterbrauereien exportiren ihr Produkt überseeisch; es müssen daher alle dergleichen Biere für den Konsum im Zollvereine vom Auslande eingeführt werden“ (Westfälischer Merkur 1868, Nr. 158 v. 12. Juli, Ausg. 2, 1). Die englische Brauart sei kostengünstiger und weniger fehleranfällig als die Produktion untergäriger bayerischer Biere. Mit den niedrigeren deutschen Löhnen und dem besseren Zugang zu heimischen Rohwaren könne man billiger als die englische Konkurrenz produzieren, könne man auch in die Massenproduktion einsteigen.

Weitreichendes Versandgeschäft: Englische obergärige Biere aus Deutschland (Aschaffenburger Zeitung 1869, Nr. 281 v. 14. November, 3)

Von den 300.000 Goldtalern Grundkapital wurden 200.000 eingezahlt, 1869 begann die Produktion, Anerkennung in der Fachpresse folgte. Englands Brauereien erhielten scheinbar mehr als gleichwertige Konkurrenz, denn moderne Technik ermöglichte ein chemisch reineres Bier (Werner, Porter und Ale, Allgemeine Hopfen-Zeitung 10, 1870, 54). Parallel nahm schon vor der Gründerzeit die Zahl der Gaststätten und Bierhallen zu, die ihren Kunden andere Biere von auswärts boten. All das erfolgte, während Johann Hoff den Einstieg in die Produktion „Deutschen Porters“ vorbereitete, um eine Umgestaltung der deutschen Bierkultur und ein weltweites Verdrängen des englischen Porters zu bewirken.

Begrenztes Vordringen englischer Biere: Englische Taverne in Köln 1872 (Kölnische Zeitung 1872, Nr. 90 v. 30. März, 8)

Gründerboom: Johann Hoffs Einstieg in die Porterproduktion

Am 22. Februar 1872 blickte Johann Hoff auf eine dreißigjähre Tätigkeit im Brauereifach zurück, ließ sich als Vertreter von „Patriotismus, Wohlthätigkeit, Frömmigkeit und Industriefleiß“ feiern (Der Israelit 13, 1872, 270). Er war umstritten, gewiss, doch erfolgreich, eine Person des öffentlichen Lebens, „eine herrliche Zierde des hiesigen, ja des gesammten orthodoxen Judenthums“ (Der Israelit 13, 1872, 270). Das Malzextraktgeschäft war jedoch nicht mehr so dynamisch wie in den 1860er Jahren, und ein reines Abschöpfen der weiterhin hohen Erträge schien im Umfeld des Gründerbooms der frühen 1870er Jahre nur eine Selbstbeschränkung. Hoff spekulierte, setzte auf eine Ausweitung und Diversifizierung seines Geschäftes, wollte ein noch größeres Rad drehen. Zugleich erhöhten der massive Zufluss französischer Reparationszahlungen und die allgemeine Deregulierung der Wirtschaft den Druck auf alle im tradierten Fahrwasser wirtschaftenden Betriebe.

Zu dieser Zeit litt Berlin unter einer „Bierfrage“, die lange Zeit Wind in die Segel Johann Hoffs war. Berlin besaß spätestens seit den 1860er Jahren nicht genügend Braukapazität für die rasch wachsende Bevölkerung, so dass es insbesondere während des Sommers zur regelmäßigen „Biernoth“ kam. Wie bei anderen Konsumgütern, etwa dem an sich aus Berlin stammenden Baumkuchen, war die neue Reichshauptstadt eine Importstätte für Bier allgemein, für Lagerbiere und Spezialitäten im Besonderen. Das Aktiengesetz vom 11. Juni 1870 initiierte eine Gegenbewegung, denn mit Bier ließ sich scheinbar rasch Gewinn machen.

Brauereiaktien als Handelsgut (Königlich privilegierte Berlinische Zeitung 1873, Nr. 92 v. 20. April, 21)

Berlin war traditionell eine Stadt obergärigen Bieres. Im späten 18. Jahrhundert dominierte Braunbier, auch Kufenbier, als lokale Spezialität zudem die „Weiße“. Allerdings gab es damals schon eine erste Brauerei für „englische Biere“ (Otto Wiedfeld, Statistische Studien zur Entwicklungsgeschichte der Berliner Industrie von 1720 bis 1890, Leipzig 1898, 148, auch für das Folgende). Bis Mitte des 19. Jahrhundert dominierte der steuerfreie Haustrunk, die Brauereien waren eher mittelständisch. Die Braun- und Weißbierbrauerei geriet in den folgenden Jahrzehnten jedoch unter massiven Druck des zuerst importierten, dann aber zunehmend auch in Berlin produzierten untergärigen bayerischen Bieres. Noch 1860/61 wurden in Berlin 126,334 Ztr. Malz für obergärigen und 75,023 für untergärige Biere versteuert. 1875/76 hatte sich die Relation umgekehrt, zugleich die Produktion massiv erhöht (293,508 vs. 531,448 Ztr. Malz) (Julius Frühauf, Der Bierverbrauch in Berlin, Arbeiterfreund 15, 1877, 253-258, hier 257). Das bayerische Bier galt als schmackhafter und vollmundiger, doch in Berlin produzierten die neuen Aktiengesellschaften fast durchweg „Dividendenjauche“, also schlecht schmeckende Getränke geringer Qualität. Quantitativen Wachstums zum Trotz erodierte in den 1870er Jahren das Vertrauen in das lokale Bier, das als „Erzeugnis der chemischen Bierfabriken“ galt (Gustav Dannehl, Die Verfälschung der Nahrungs- und Genußmittel. 2. Das Bier, Die Gartenlaube 1877, 600-602, hier 600). Importbiere legten weiter zu, der Markt für Spezialitäten schien chancenreich. Auch „Naturwein“ gewann, Oswald Nier wurde später dessen Propagandist. All dies schuf grundsätzlich gute Rahmenbedingungen für eine qualitativ hochwertige Alternative, für den Johann Hoffschen „Deutschen Porter“.

Die Aktienbrauereien veränderten zugleich die tradierte Art des Bierkonsums. Sie bauten eigene Vertriebsnetze auf, insbesondere von ihnen gepachtete, teils auch errichtete Bierhallen. Die Aktienbrauerei Moabit, die ihren Ausstoß binnen eines Jahres fast verdoppelt hatte, besaß zu Beginn der neuen Saison 1873 gleich acht solcher Etablissements (Königlich privilegierte Berlinische Zeitung 1873, Nr. 92 v. 20. April, 41). Diese Gaststätten neuen Typs erforderten Hunderte von Gästen, lockten diese mit Musik, Theater und relativ günstigen Speisen. Kellner gewannen an Bedeutung, Trinkgelder erforderten zusätzliche Ausgaben, dennoch wurde immer wieder über die Anhebung des Bierpreises für das Standardbier von 1 Sgr. 6 Pfg. diskutiert (Deutsche Reichs-Zeitung 1873, Nr. 185 v. 7. Juli, 3). Mittelfristig setzten sich die Kapitalkräfte durch, seit den 1880er Jahre verbesserte sich die Qualität des Bieres wieder, Folge wachsender Investitionen nicht nur in den Maschinenpark, sondern vor allem in die Mälzerei, die Kühltechnik, den Hefeeinsatz und die chemische Kontrolle des Produktionsprozesses. Seit den 1890er Jahren wurde Berlin schließlich zu einem Bierexporteur mit zugleich hohen Importraten (Henry Gidom, Die Geschichte der Berliner Brauereien von 1800 bis 1925, Rostock 2021).

Berliner Stammtisch mit Weißbier (Berliner Wespen 6, 1872, Nr. 2, 2)

Investitionsentscheidungen: Glashütte, Ausschankstätten, Ausflugslokal

Der Hoffsche Einstieg in die Produktion eines weiteren Bieres war komplexer als die Gründung einer der vielen Aktienbrauereien in Berlin. Diese bedienten vorrangig den aufnahmefähigen lokalen Markt, während Johann Hoff offenbar von Beginn an auf überregionalen, gar internationalen Erfolg zielte. Entsprechend erwarb er als erstes eine Glashütte, um genügend Flaschen für den Versand und den Verkauf in und vor allem abseits der preußischen Metropole zu haben. Zweitens folgte er dem Trend der Zeit, indem er vor Ort Grundstücke erwarb, auf denen er Ausschankstätten einrichtete, die aber auch als Brauereistandorte dienen sollten. Drittens zielte er auf ein großzügiges Ausflugslokal vor den Toren Berlins, das regelmäßig Tausende in seinen Bann schlagen sollten. Mangels einschlägiger Akten ist leider nicht abzusichern, ob dieser Geschäftsplan 1871 entstand und dann recht konsequent umgesetzt wurde; oder ob es sich um ein sich verstärkendes Wunschgebilde handelte, das immer größer wurde, bevor es zusammenbrach. Angesichts des Einsatzes eines Großteils seines von Zeitgenossen auf ca. 3 bis 4 Millionen Taler geschätzten Vermögens scheint es mir jedoch wahrscheinlicher, von einem durchaus rationalen Plan auszugehen: Man müsse nur die Grundlagen legen – die Werbung und der Durst würden den Rest schon erledigen.

Erweiterte Kapazitäten in einem strukturschwachen Raum (Stettiner Zeitung 1872, Nr. 207 v. 5. September, 4)

Hoff erwarb erstens am 9. Juni 1871 die Schönemannsche Glashütte zu Neufriedrichsthal bei Uscz, einer südöstlich von Schneidemühl gelegenen Kleinstadt mit etwas mehr als 2000 Einwohnern (Deutscher Reichsanzeiger 1871, Nr. 41 v. 19. Juni, 7). Die Hohlglashütte hatte sich lange Zeit auf Spirituosen- und Süßweinflaschen konzentriert, besaß zum sicheren Versand auch eine eigene Korbflechterei (Königlich Preußischer Staats-Anzeiger 1856, Nr. 1669, 1395). Johann Hoffs verstärkter Einkauf von Malzextraktflaschen verbreiterte die Produktionspalette, zumal nach der 1865 erfolgten Einführung eines mit Torf befeuerten Siemens-Regenerativofens (Ferdinand Steinmann, Compendium der Gasfeuerung in ihrer Anwendung auf die Hüttenindustrie, Freiberg 1868, 55). Wöchentlich produzierte man damals mehr als 15 Tonnen Flaschenglas (Polytechnisches Journal 182, 1866, 216). Die Übernahme ging einher mit massiven Investitionen. Hoff erweiterte den Betrieb um vier neue Glasschmelzöfen: „Die Glasschmelzöfen sind sämmtlich auf Massenproduction eingerichtet, indem z.B. an einem Flaschenofen 24 Mann Glasmacher aus 12 Häfen arbeiten und dieselben in einer Arbeit zusammen mindestens 10,000 Stück Hoff’sche Malzextractflaschen oder ähnliche Größen fabriciren“ (Die Glasindustrie im Regierungs-Bezirk Bromberg, Berliner Börsen-Zeitung 1872, Nr. 540 v. 17. November, 8). Drei weitere Öfen waren geplant, ein eigenes Torfmoor sicherte die Feuerung, zudem gab es eine Kalkbrennerei und eine Ziegelei, die auch Baumaterial für die Berliner Erweiterungen lieferte.

Der Posener Betrieb wurde von Beginn an als Teil des Hoffschen „Weltgeschäftes“ beworben (Extra-Felleisen des Würzburger Stadt- und Landboten 1872, Nr. 1 v. 2. Januar, 3-4). Hoff sah darin den Eckstein einer massiven Ausweitung erst der Malzextraktproduktion, dann auch des Vertriebs Deutschen Porters (Berliner Börsenzeitung 1872, Nr. 418 v. 7. September, 7-8, hier 8): „Um eine derartige Concurrenz eröffneten zu können, muß auch auf billigste Beschaffung der Materialien Rücksicht genommen werden“. Von Glaswaren im Wert von jährlich 200,000 Talern war die Rede (Altonaer Nachrichten 1872, Nr. 219 v. 18. September, 1-2). Am 23. Dezember 1872 wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Neue Friedrichsthaler Glashüttenwerke AG hatte ihren Sitz in Berlin, ein Grundkapital von 400,000 Talern und Johann Hoff fungierte als Direktor (Deutscher Reichsanzeiger 1873, Nr. 5 v. 7. Januar, 6). Die Emission erfolgte durch die Vereins-Bank Quistorp & Co., Berlin, die die meisten Hoffschen Grundstücksgeschäfte federführend begleitete (Deutscher Reichsanzeiger 1873, Nr. 228 v. 27. September, 6).

In einem zweiten Schritt erwarb Johann Hoff eine Reihe zusätzlicher Grundstücke in Berlin, war Teil der Terrainspekulation der Gründerzeit. Ausgangspunkt war weiterhin das Stammhaus in der Neuen Wilhelmsstraße. Dort lag die Brauerei, die Malzschokolade- und Malzbonbonfabrik, eine Druckerei für Etiketten, Verpackungen und Werbematerialien sowie, als „Seele des ganzen Geschäfts“, ein chemisches Laboratorium (Berliner Gerichts-Zeitung 1872, Nr. 1 v. 4. Januar, 4). Hier lag auch Johann Hoffs Büro, die Verwaltung, ferner Abfüllerei und Packkeller.

Sitz des Hoffschen Brauerei: Neue Wilhelmstraße 1 1882 (Droschken-Wegemesser (berliner-stadtplansammlung.de)

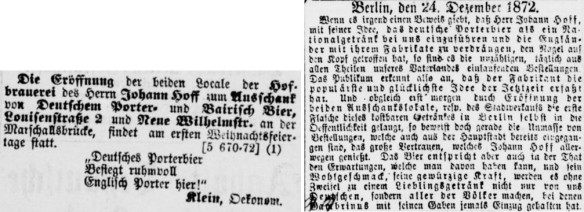

Die recht beengten Verhältnisse hatten bereits zur Anmietung weiterer Lager geführt. Am Louisenplatz 6 befand sich zudem eine Mälzerei. 1871 kaufte Johann Hoff weitere Grundstücke in dessen Nachbarschaft. Das betraf erst einmal Louisenstraße 2. Die Mälzerei sollte dadurch erweitert, weiterer Lagerraum geschaffen werden. Wichtiger aber noch war die dortige Schaffung eines neuen Gartens und gleich zweier große Bierlokale. Ergänzt wurde diese Phase des Geschäftsausbau mit einem großen Gelände in Potsdams Bertinistraße 5-6, nördlich des späteren Schlossses Cecilienhof gelegen, zwischen den späteren Villen Strack und Mendelssohn Bartholdy. Bei der Villa Bertini wurde Eis gewonnen und gelagert, das mehr als 20.000 m² große Gelände sollte zu einem Malzkurort umgewandelt werden. Daraus wurde nichts, ebenso wie der Ausbau eines großes, nach Hoffs Auskunft für 50 Häuser ausreichenden Terrains in Charlottenburg.

Wachsendes Angebot und neue Betriebsstätten: Werbung für Malzseifen und Malzpomade (Schwäbischer Merkur 1872, Nr. 298 v. 15. Dezember, Beil. n. 1298)

Im März 1872 erwarb Hoff dann weitere Grundstücke zur Arrondierung des Besitzes in der Louisenstraße, nämlich die angrenzenden Häuser Louisenplatz 7 und das Eckhaus Louisenstr. 1 (Berliner Börsen-Zeitung 1872, Nr. 138 v. 22. März, 9). Der Komplex sollte als ganzer entwickelt werden, einerseits Lager- und Kühlräume bündeln, anderseits Platz für eine großen Ausschankstätte inklusive Biergartens bieten (Altonaer Nachrichten 1872, Nr. 219 v. 18. September, 2). Dieser Plan schien unwiderstehlich: „So sehen wir im Johann Hoff’schen Weltgeschäft ein Rad in das andere greifen und einen Gesammt-Mechanismus erzeugen, dessen Großartigkeit einzig und allein dasteht“ (Berliner Börsenzeitung 1872, Nr. 418 v. 7. September, 7-8, hier 8).

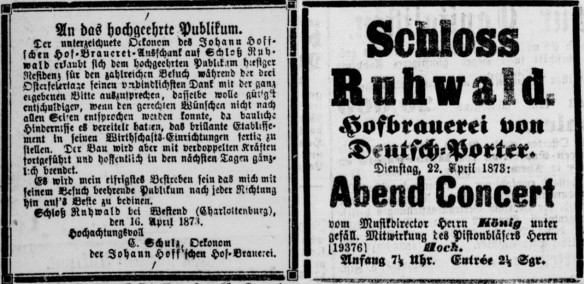

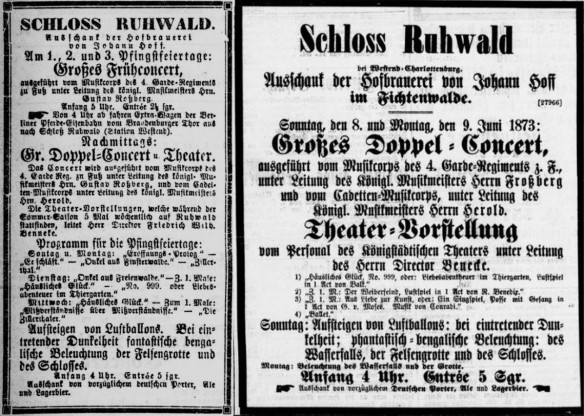

Dennoch veränderte Johann Hoff dieses Räderwerk des sicheren Erfolgs im Dezember 1872: Er kaufte drittens das in der Nähe von Spandau gelegene Schloß Ruhwald (Ebd., Nr. 604 v. 25. Dezember, 7). Und sogleich präsentierte er diesen Ort als neuen Eckstein seiner Mission Deutscher Porter. Er habe „von der unter Quistorps genialer Leitung so vortrefflich blühender Westendgesellschaft das von dem Herrn von Schäfer-Voit [sic!] in der Nähe des Spandauer Bockes erbaute und allen Berlinern wohlbekannte Schloß Ruhwaldsruh nebst einem großen Länderterrain angekauft“ und werde „nun an dieser Stelle für die Sommermonate ein Ausschanklokal des Deutschen Porterbieres errichten, welches für 10,000 Gäste ausreichenden Platz haben wird. Das himmlisch schön gelegene Etablissement wird wie ein Volksgarten eingerichtet werden und es besteht die Absicht, daselbst allwöchentlich regelmäßig prachtvolle Feuerwerke und Concerte abhalten zu lassen“ (Königlich privilegirte Berlinische Zeitung 1873, Nr. 2 v. 3. Januar, 14). Hoff hatte seine Karten werbeträchtig ausgebreitet, doch unbefangene Beobachter dürften den blinden Fleck gleich vermerkt haben. Der Geschäftsplan war auf massives Wachstum ausgelegt, doch es fehlten neue Braustätten. Sie sollten – so immer wieder zwischendurch erwähnt – erst in der Louisenstraße, dann bei Schloß Ruhwald gegründet werden. Doch Hoffs Aktivitäten setzten andere Schwerpunkte: Zuerst die Popularisierung des neuen Deutschen Porters, dann die Vergrößerung des Absatzes per Versandgeschäft, in den Ausschanklokalen, im Ausflugslokal. Und so ging Hoff denn an die Umsetzung seiner ambitionierten Pläne.

Deutscher Porter als neues deutsches Nationalgetränk

Die neuen Gaststätten sollten noch Anfang 1873 dem allgemeinen Ausbau des Hoffschen Brauereigeschäftes dienen. Malzextrakt war dafür nicht geeignet, die Kunden sollten dieses Gesundheitsbier ja entweder mehrfach täglich aus kleinen Weingläsern trinken – oder den Flascheninhalt erhitzen und es als Kurgetränk nutzen. Malzextrakt war ein häusliches Getränk, daher bedurfte es neuer Biersorten. Von Deutschem Porter wurde seit im Mai 1872 gesprochen, im Vorfeld der angekündigten Grundsteinlegung war von „einer Bayerisch-Bierbrauerei (resp. Deutschen Porter-Bierbrauerei) mit Ausschank und Garten“ die Rede (Berliner Börsen-Zeitung 1872, Nr. 240 v. 26. Mai, 9). Über das neue Bier hielt man sich bedeckt, denn bayerisches Bier und deutscher Porter galten als Gegensätze, mochten sie auch beide untergärig herstellbar sein. Dieser Dualismus prägte noch die reichsweite Ankündigung, die „Porter- und Bairisch-Bierbrauerei“ am 1. Oktober zu eröffnen (Bielefelder Wochenblatt 1872, Nr. 103 v. 29. August, 2). Das neue Etablissement – die Blickrichtung war stets die Gaststätte – würde die Reichshauptstadt weiter verschönern und durch die Porter-Brauerei „eine abermalige industrielle Superiorität über die anderer Städte des deutschen Reiches“ erlangen (Westfälischer Merkur 1872, Nr. 227 v. 23. August, 3). Zugleich begann verbal die Mission Deutscher Porter: „Der englische Porter wird nun wohl seinem deutschen Rivalen weichen müssen, besonders da wir endlich zu der Einsicht gekommen sind, daß Deutschland bezüglich seiner Fabrikate dem Auslande in keiner Hinsicht nach zu stehen braucht“ (Hannoverscher Courier 1872, Nr. 5671 v. 24. August, 3). Ab September kippte die Hoffsche Werbung dann vollends in Richtung Deutscher Porter. Spötter kommentierten: „Der Malzextract zieht gewiß nicht besonders mehr, darum ein anderes Bier!“ (Volksblatt für den Kreis Mettmann 1872, Nr. 70 v. 31. August, 3)

Auftragsannahme für den „Berliner Porter“ – ein Werbeversprechen (Hamburger Nachrichten 1872, Nr. 232 v. 29. September, 9)

Die Anzeigen unterschieden sich deutlich von dem seit 1857 gepflegten Werbestil. An die Stelle einer Abfolge scheinbar nicht versiegender Dank- und Empfehlungsschreiben trat eine für diese Zeit völlig neuartige Werbekampagne. Die Inserate boten eine Art redaktionellen Text, eine Fortsetzungsgeschichte mit immer neuen Ergänzungen und Neuigkeiten. Werbung war für Johann Hoff seit jeher Teilhabe der Kunden an seinem Erfolg, an der Qualität seiner Produkte. Nun aber gewann der Geschäftsplan Gestalt, wurde in immer neuen Facetten öffentlich ausgebreitet. Die Anzeigen wurden parallel in den Berliner Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht, nur selten wiederholt. Der Inhalt glich einer Abfolge von Fanfarenstößen. Zugleich aber berichtete man inhaltlich über die Fortschritte und Pläne, ermöglichte den Kunden dadurch Teilhabe. Die Werbung für Deutschen Porter war nicht mehr länger produktzentriert, sie zielte auf die Seele des Kunden, auf seinen Stolz als Deutscher, als Zeitgenosse des allgemeinen Aufstieges. Die Aufforderung zur kommerziellen Teilhabe war Teil eines Plebiszits für einen Prozess, der dank Johann Hoffs Voraussicht, der Größe seines bereits bestehenden Geschäftes und der herausragenden Qualität seines Deutschen Porters sich ohnehin durchsetzen würde. Es galt, einer imaginären Kraft zu folgen, die wie die Eisenbahnen und Dampfschiffe der neuen Zeit ihren Stempel aufdrücken würde.

Anzeigen in Form von Fortsetzungsgeschichten (Berliner Börsen-Zeitung 1872, Nr. 416 v. 6. September, 4 (l.); Berliner Gerichts-Zeitung 1872, Nr. 152 v. 31. Dezember, 4)

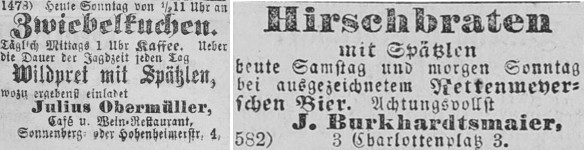

Deutscher Porter bildete von September 1872 bis Ende April 1873 denn auch den begrifflichen Kern der Hoffschen Bier- und Gaststättenwerbung. Lange stand im Keller des Stammsitzes ein großes Bierfass mit der Inschrift „Weil es der Industrie in Preußen Ehr’ gebracht, / drum ward dem Bier zur Ehr‘ / das große Faß gebracht.“ Im Mai 1872 wurde es in werbeträchtigem Umzug in die Louisenstraße verfrachtet – und nun trug es die sloganhaften Worte: „Ruhmvoll besiegt / Deutsches Porterbier / Englisch Porter hier!“ Nun galt es, das neue Getränk vorzustellen.