Seit mindestens 250 Jahren fabulieren gelehrte Geister über nationale Küchen, klar definierbar, klar abgrenzbar: „Der Deutsche, der Britte, der Franzose, der Spanier, der Italiener, ein jeder hat seine Lieblingsspeisen, die man mit größtem Rechte Nationalschüsseln nennen könnte. […] Der Deutsche zumal mit seinem unwiderstehlichen Hange, sich in allem nach seinen Nachbarn umformen zu wollen, gehet hierin am weitesten, und scheint nicht selten seine Gastmahle für alle Nationen aufgetischet zu haben“ (Das Wohlleben der Alten, bis auf die Zeiten der Römer, Allgemeines Intelligenz- oder Wochenblatt für sämtliche Hochfürstlich Badische Lande 1779, Nr. 2 v. 14. Januar, 2-3, hier 3). Der Deutsche langte demnach zu, labte sich am britischen Roastbeef, den französischen Ragouts, kostete die spanische Olla podrida und auch die Lieblingsspeise der Italiener, die Makkaroni (Ch[ristian] F[riedrich] v. Bonin, Hofmeister Amor, s.l. s.a. [1785], 82; Der baierische Landbote 1790, Nr. 40, 2; allgemeiner und unspezifischer: Silvano Serventi und Francoise Sabban, Pasta: The Story of a Universal Food, New York 2002; Kantha Shelke, Pasta and Noodles. A Global History, London 2016; Massimo Montanari, A Short History of Spaghetti with Tomato Sauce, s.l. 2021).

Makkaroni im späten 18. Jahrhundert (Friederike Luise Löffler, Neues Kochbuch […], Stuttgart 1791, 139)

Ein Jahrhundert später war das radikal anders – zumindest aus Sicht derer nördlich der Alpen. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg waren die Makkaroni deutsch geworden, eine Hohlnudel, teils aus Hartweizen, teils aber auch mit Eiern produziert – und zwar von surrenden Maschinen, ohne die im Süden zuvor bewunderte Handarbeit. Mit dem italienischen Ursprung wurde weiter werbeträchtig kokettiert, doch nur um zu unterstreichen, dass deutsche Makkaroni besser seien als die des Ursprungslandes. Gilt dies, so stellen sich viele Fragen neu, die in der Forschung so gerne auf das 20. Jahrhundert, meist gar auf die 1950er Jahre projiziert werden. Regionale und nationale Zuschreibungen von Lebensmitteln und Speisen bedürfen einer auch langfristigen historischen Perspektive, will man nicht im freudigen Erinnerungshorizont der wortmächtigen Großelterngeneration verharren.

Makkaroni und Neapel: Unbeschwertes Leben (und Essen) im Süden

Makkaroni symbolisierten im frühen 19. Jahrhundert die Fremdheit und den Lockreiz der italienischen Küchen. Ihre Anfänge reichen zurück bis in die frühe Neuzeit, die Sprache der Teigwaren bis in die Antike: Pasta stammt aus dem Griechischen, Lasagne aus dem Lateinischen (Makkaroni auf italienische Art, Damals 26, 1994, Nr. 9, 54). Der für die Makkaroni konstitutive Hartweizen wurde von Arabern eingeführt, die das zuvor byzantinische Sizilien im 9. Jahrhundert eroberten. Im Hochmittelalter noch verspotteten die Neapolitaner die Sizilianer als „Makkaronifresser“ (Ebd.). Später aber übernahmen sie die Teigwaren, konnte die Handelsstadt doch die regionale Hartweizenproduktion durch Importe aus der Levante, aus Nordafrika und der Schwarzmeerregion (Taganrog-Weizen) ganz wesentlich erweitern (Franz Schindler, Der Getreidebau auf wissenschaftlicher und praktischer Grundlage, Berlin 1909, 147). Im 19. Jahrhundert verbreiterte sich die Rohstoffgrundlage durch frühe Züchtungsforschung, einerseits durch den russischen Kubanweizen, anderseits durch den später vordringenden „Maccaroni-Weizen“ in den USA wesentlich (Maccaroni-Weizen, Bukowinaer Landwirtschaftlicher Blätter 7, 1903, Nr. 20, 153).

Derartige Entwicklungen standen nicht im Blickfeld der seit dem späten 18. Jahrhundert immer zahlreicheren Besucher von Stadt und Königreich Neapel, die dort nicht nur die antiken Stätten und Capri besuchen wollten, sondern im Nachzug Goethes eine Art Paradies zu finden hofften, in dem die Menschen in „einer Art von trunkner Selbstvergessenheit“ (Goethe’s Werke, T. 24: Italiänische Reise, hg. v. Heinrich Düntzer, Berlin 1828, 827 [1787 geschrieben, US]) lebten. Und sie fanden, was sie finden wollten: „Maccaroni seh‘ ich dampfen; / In der Pfanne schmort der Fisch; / Durch die Straßen, auf den Plätzen / Ist gedeckt ein ew’ger Tisch“ (Neapel, in: Karl August Mayer, Neapel und die Neapolitaner oder Briefe aus Neapel in die Heimat, Bd. 1, Oldenburg 1840, 246-248, hier 248; auch in Amalie Winter, Die kleinen Lazzaroni von Neapel, 2. Aufl., Berlin 1846, 141).

Makkaronistand in Neapel (Das Pfennig-Magazin 1, 1833/34, 297)

Reiseberichte geben keine getreuen Abbilder des Alltagslebens. Stattdessen finden wir in ihnen Spiegelungen des Selbst, Bilder des gesuchten und gewollten Fremden: „Denn beschrieben wird vor allem das, was als andersartig, als ‚exotisch‘ empfunden wird, was dem Schreibenden als nicht zu seiner eigenen Lebenswelt, zu seiner Identität zugehörig erscheint“ (Ulrike Thoms, Sehnsucht nach dem guten Leben. Italienische Küche in Deutschland, in: Ruth-E. Mohrmann (Hg.), Essen und Trinken in der Moderne, Münster et al. 2006, 23-61, hier 25).

Am Anfang standen zumeist Beschreibungen einer andersartigen auf Weizen basierenden Esskultur – und das zu einer Zeit als die Getreidefixiertheit der deutschen Kost durch den zunehmenden Anbau von Kartoffeln in Mittel-, Nord- und Ostdeutschland abnahm: „Neapel und Genua sind die beiden Städte, wo alle Arten von Nudeln und Maccaroni in großer Menge verfertiget werden, weil sie eine Hauptspeise in ganz Italien sind. Genua ist mehr der kleinen Nudeln und Neapel wegen der großen, oder sogenannten Maccaroni, berühmt. Man nimmt eine Art Getreide (saragolla), vermuthlich Spelt, dazu, welches sehr harte Körner hat, röthliches Mehl und teigichtes oder festes Brot giebt“ (Neapel und die Lazzaroni, Frankfurt a.M. und Leipzig 1799, 45). „Die Größe der Nudeln hängt von dem Durchmesser dieser Löcher ab, und sie bekommen davon ihre verschiedenen Namen und Figuren. Es giebt über dreißig verschiedenen Sorten; die feinsten heißen: Permicelli, Fedelini, Sementelle, Punte d’Aghi, Stelluce, Stellette, Ochi di parnici, Acini di pepe; die größeren: Maccaroni, Trenete, Lazagnette, Pater noster, Ricci die Foretana u.s.w.“ (Ebd., 46). Derartige Sachbeschreibungen gingen stetig über in die Deutung der Einheimischen: „Der gemeine Mann in Neapel nährt sich halb von Maccaroni, daher eine unglaubliche Menge davon verzehrt wird. Sie können nicht ohne Maccaroni leben, und daher ist es kein Wunder, wenn der Spaß des Harlekins in der italiaenischen Komoedie, und zumal in Neapel, so oft auf Maccaronen hinausläuft“ (Ebd., 47). Spaß, Alltagsfreuden, Leichtigkeit, eingebettet in eine üppige Natur, umrahmt von ertragreicher Landwirtschaft und ergiebigen Fischgründen. Wer wollte da nicht jauchzen, denn „singen müssen wir alle von der Nation lernen, die die Natur zur singenden schuf, und die ohne Gesang so wenig leben kann, als ohne Makkaroni“ (Allgemeine Musikalische Zeitung 6, 1803, 143).

Die Reisenden betrachteten die Einheimischen als Naturkinder, Makkaroni erschienen als Substitut des göttlichen Manna. Das ist bemerkenswert, war Neapel 1800 mit seinen 430.000 Einwohnern doch die drittgrößte Stadt Europas, beherbergte mehr Einwohner als Wien und Berlin zusammen. Entsprechend blickten Besucher vor allem auf die städtischen Unterschichten, deren Ort- und Wohnlosigkeit ihnen als Ausdruck der Lebenslust im vermeintlich warmen Süden galt – die Reisen erfolgten ja meist nicht von Dezember bis März, wenn die Ortstemperaturen nur wenig über 10° C lagen. Die Makkaroni wurden als solche beschrieben und bewundert, insbesondere ob ihrer Formenvielfalt. Bei der anfangs liebevollen Schilderung stand das barocke Realienkabinett nicht fern (Reise-Skizzen aus Italien. Die Toledostraße in Neapel (Fortsetzung.), Wiener Zeitschrift für Kunst, Theater und Mode 22, 1837, 741-743, hier 742). Wichtiger aber als der Unterschied zu Klößen, Broten und Kartoffeln war die Präsentation der Einheimischen beim Mahl bzw. beim Verschlingen: „Es ist unglaublich, auf welch eine unanständige Art diese Maccaroni gegessen werden, sowohl an table d‘hote, als auch in Familien und bei Gastmahlen. Man legt zuerst einen aufgehäuften Teller davon vor, worüber man in Deutschland erstaunen würde, und auch in Neapel muß man es für das einzige zu erwartende Gericht halten; so groß sind die Portionen. Der echte Neapolitaner wikkelt sich dann dies mehr als ellenlange Gewürm um seine Gabel, neigt den Kopf über den Teller, füllt den Mund mit dem einen Ende der Maccaroni an, und zieht das übrige, ohne Hülfe der Gabel, immer nach, so daß, wenn nun der erste Bissen genommen ist, die andern von selber folgen. Es muß sehr oft der Fall seyn, daß das eine Ende noch auf dem Teller ist, wenn das andere schon den Magen erreicht hat. Der gemeine Mann braucht dazu überdies keine Gabel, sondern er bedient sich der Finger“ (C[arl] F[riedrich] Benkowitz, Das italienische Kabinet oder Merkwürdigkeiten aus Rom und Neapel, Leipzig 1804, 93-100, hier 94-95). Das berühmte Gericht der Italiener, diese Hauptspeise der Nation (Ebd., 93) konnte in Neapel offen studiert werden, zumal es nach Auskunft der Besucher auch die recht sparsame Tafel der Reichen prägte: „Etwas Fleisch und Fisch kommt noch hinzu, und einige Früchte – und das ist das Gewöhnliche“ (P[hilipp] J[oseph] Rehfues, Gemählde von Neapel und seinen Umgebungen, T. 1, Zürich 1808, 78). Immerhin, die höheren Schichten benutzten durchweg eine Gabel, mochte die Schüssel mit den Makkaroni auch die Tischgemeinschaft aller verkörpern (Justus Tommasini [d.i. Johannes Heinrich Christoph Westphal], Spatziergang durch Kalabrien und Apulien, Konstanz 1828, 144). Hierin spiegelte sich die Auseinandersetzung um die gemeinsame Schüssel bei deutschen Bauern und Landarbeitern, die Bürger durch eine stärker individuelle Tischkultur mit Schüsseln für die einzelnen Gerichte, Tellern und Besteck ersetzten.

Makkaroni waren in diesen Berichten ein Sammelbegriff, der zwar immer wieder aufgefächert wurde, letztlich aber nur Anlass war, um Lokalkolorit nachzuzeichnen, farbige Bilder anderer Menschen, anderer Essgewohnheiten darzustellen. Diese waren öffentlich, erfolgten in der gedrängten Dichte einer Großstadt: „Eine Schar von Lazzaroni, Fachini, Marinari etc. umlagert einen ungeheuren Kessel, in dem die Lieblingsspeise der Italiener, die Maccaroni, bereitet werden. Die Gäste nähern sich mit ihren Schüsseln, der Verkäufer streicht von einem quer über den Kessel liegenden hölzernen Stabe die schon fertigen Maccaroni in die Schüsseln, giebt etwas Brühe darauf, und streut geriebenen Käs dazu“ (Der Bayer’sche Landbote 6, 1830, 601; ähnlich Die neapolitianischen Maccaroniesser, Das Pfennig-Magazin 1, 1833/34, 297-299; Die Maccaroni in Neapel, Echo 2, 1834, 43-44). Aus dem Verzehr einer Alltagsspeise wurde eine Lust, bei der die Wirte als Zeremonienmeister agierten, auf deren Kesselspeise die Gäste sehnsüchtig warteten, die sie dann gleich Ambrosia genüsslich schlürften (Die religiösen Feste der Neapolitaner. 2. Das Fest der Madonna dell‘ Arco. (Schluß.), Das Ausland 7, 1834, 710-712, hier 711). Die Besucher konzentrierten sich aber nicht nur auf Speisen und Ambiente. Auch die Menschen selbst versuchten sie einzufangen, allerdings klischeehaft fremd: Die „weißen Schlangen“ verspeiste dann ein „braungebrannter Mann mit starkem Barte“ (Reise-Skizzen, 1837, 742), immer umgeben von Kindern, seltener von Frauen.

Präsentation und Rückfrage: Spottblatt auf die Makkaroni, ca. 1850 (Germanisches Nationalmuseum Nürnberg HB 21034/1231)

All das war nicht mehr edle Einfalt, stille Größe. Geschildert wurde ein Leben ohne überbürdende Bedürfnisse, ohne Aufbegehren. Die italienischen Makkaroniesser warteten geduldig auf eine zugeworfene Münze, auf den kargen Ertrag einer Gelegenheitsarbeit (Neapel und die Neapolitaner. […], in: Meyer’s Volksbibliothek für Länder-, Völker- und Naturkunde, Bd. 48, Hildburghausen und New York o.J., 122-151, hier 137-140; Rapsodie eines Neapolitaners, Echo 3, 1835, 524; Reise- und Lebensbilder, (Fortsetzung.), Morgenblatt für gebildete Leser 33, 1839, 246-247; Maccheroni. E[duard] M[aria] Oettinger, Onkel Zebra. Memoiren eines Epicuräers, T. 3, Leipzig 1842, 277-280). Halbnackt und lumpengewandet erschienen die Neapolitaner, doch immer wieder unglaublich zufrieden (Donau-Zeitung 1847, Nr. 179 v. 1. Juli, 2). Damit ignorierte man natürlich die revolutionären Traditionen vor Ort, die Parthenopäische Republik von 1799. Und man unterschätzte das soziale Konfliktpotenzial im Königreich, das sich 1848/49 und 1860 in verschiedenen Volksaufständen niederschlug. Guiseppe Garibaldis (1807-1882) Vormarsch im zweiten Unabhängigkeitskrieg, an dessen Ende 1861 das Königreich Italien entstand, wurde dadurch begünstigt.

Makkaroni aber wurden schon zuvor als Nationalspeise beschrieben, waren ein einigendes Band während des Risorgimento: „‚Maccaroni!‘ Lieber Gott, was läßt sich bei diesen vier Sylben nicht alles denken! Welche Thaten haben zahllose Tausende, es hörend, im Geiste schon vollbracht!“ (Genrebilder aus dem neapolitanischen Volksleben. II. Maccaroni, Der Sammler 15, 1846, 289-291, hier 290). Auch das war ein Gegenentwurf zum nicht geeinigten Deutschland: „‚Grützwurst‘ mag für den Haisewenden ein melodisch klingendes Wert seyn, wenn er hungrig vom Felde heimkehrt; ‚Sauerkraut und Schweinefleisch‘ essen Schlesier und Lausitzer mit anerkennender Ausdauer und meine aufopfernden Hingebung, die einer besseren Sache werth wäre; bei ‚Schweineknöchelchen und Klößen‘ kann der eingefleischte Leipziger eben so leicht zum Schwärmer werden, als der Hamburger bei seiner ‚Rothen Grütze‘; in Gefahr und Tod, zu Kampf und Sieg lockt sie damit kein Mensch und kein Gott.“ (Friedrich Heinzelmann, Die Weltkunde […] auf Grund des Reisewerkes von Dr. Wilhelm Harnisch, Bd. 9, Leipzig 1852, 287-290, hier 288). Der deutschen Bürger Schilderung der Makkaronikultur ergötzte sich an der Leichtlebigkeit der Neapolitaner und Italiener, bewunderte ihren zielgerichteten Heißhunger. Doch sie taugten nur als Sehnsucht, nicht als Vorbild: „Bei uns legt eine rauhere Natur uns die Pflicht auf, ängstlich für unser Dach und Fach zu sorgen, uns zu schützen, und auf den Kampf mit feindlichen Elementen vorzubereiten. Die Erde schenkt uns nichts; wir müssen ihre Gaben ihr abringen. Der Winter nöthigt uns, den Körper zu wahren. Alles ringsum mahnt uns, die Hände nie in den Schooß zu legen. Alles treibt und spornt uns zu steter, rastloser Arbeit. Das Leben im Norden ist ein Kämpfen. Im Süden ist es ein Genießen“ (Bilder aus Neapel, Neue Illustrirte Zeitung 1875, Nr. 14, 10).

Gewiss, die Besucher wussten vielfach um den fiktionalen Gehalt ihrer Berichte. Selbst im Süden konnte der Besuch einer alten Makkaroni-Verkäuferin literarische Phantasien jäh zerplatzen lassen (M.G. Saphir, Die unterbrochene Phantasie. Eine burleske Skizze, Der deutsche Horizont 2, 1832, Sp. 1627-1629, hier 1629). Das rechte Menschentum war nordisch, die dortigen Gebräuche zielführend – so der immer auch auf Deutsch schreibende dänische Romantiker Adam Gottlob Oehlenschläger (1779-1850): „Ich bin der Maccaroni überdrüssig, / Mag sie nicht länger essen“ (Dramatische Dichtungen, T. 2, Hamburg 1835, 51) hieß es in seinem Stück Die italienischen Räuber: „Fleisch muß ich essen; – denn der Mensch, das ist / Ein Carnifex, wie die Gelehrten sagen; / ‚S ist ein gebornes Raubthier, wie man’s an / Den Zähnen sehen kann, / das sich durchaus nicht / Mit Maccaroni nur abspeisen läßt“ (Ebd., 52). In den Reiseberichten dieser Zeit tönte auch schon Ambivalentes an, die vermeintlich fehlende Treue des Neapolitaners, sein Hang zum Verrat (Die Maccaroni-Esser in Neapel, Augsburger Anzeigblatt 1847, Nr. 354 v. 26. Dezember, 7-8, hier 8). Aller Begeisterung über das Makkaronifestival auf den Straßen zum Trotz, wollte man sich doch darüber erheben, roch es dort und auch in den Häusern doch stets nach Käse, stach die „Unreinlichkeit“ negativ hervor. Wohltuend, dass wenigstens im Haus des Herrn von Rothschild „der Maccaroni-Geruch nicht über die Schwelle des Eßzimmers“ drang (Italien und die Italiener. (Schluß.), Münchener Unterhaltungsblatt 1840, Sp. 399-400, auch für das erste Zitat).

Kulinarische Akkulturation: Makkaroni in den deutschen Küchen

Die Reisebeschreibungen begleiteten die langsame Akkulturation der italienischen Nationalspeise in die deutschen Küchen. Im späten 18. Jahrhundert wussten Kochkundige bereits Bescheid, mochte die Begeisterung am heimischen Herd auch geringer ausfallen als in den Gassen Neapels: „Maccaroni, sind eine Art italienischer getrockneter Nudeln, welche man zu Mehlspeisen und Suppen gebrauchet“ (Neues Kochbuch, Gotha 1797, 330).

Makkaroni als Speise aus der Fremde (Maria Klara Messenbeck, Baier‘sches Kochbuch, Augsburg und Regensburg 1810, 319-320)

Analysiert man Kochbücher der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, so tauchen Makkaroni anfangs nur vereinzelt auf. Die Autorinnen machten ihre Leserinnen mit der südlichen Speise grundsätzlich bekannt, präsentierten sie im Umfeld der im Süden Deutschlands wohlbekannten Mehlspeisenküche. Festzuhalten ist, das Nudeln bis weit ins 20. Jahrhundert hinein vorrangig in Bayern, Baden, Württemberg und dem Elsass gegessen wurden. Noch 1927/28 wurden dort fünfeinhalbmal mehr Nudeln verzehrt als in Ostpreußen oder Schlesien (Uwe Spiekermann, Regionale Verzehrsunterschiede als Problem der Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Räume und Strukturen im Deutschen Reich 1900-1940, in: Hans Jürgen Teuteberg, Gerhard Neumann und Alois Wierlacher (Hg.), Essen und kulturelle Identität, Berlin 1997, 247-282, hier 252-253).

Es ging in den Rezepten auch nicht um original neapolitanische resp. italienische Speisen, die Würzung mit „Zimt“ im oben angeführten Rezept macht das deutlich. Makkaroni galten damals nicht als volle Mahlzeit, als Hauptgericht. Sie hatten sich einzuordnen, etwa in eine Schinkenspeise, zumeist aber als Suppeneinlage (S[ophie] J[uliane] W[eiler], Augsburgisches Kochbuch, 2. verm. u. verb. Aufl., Augsburg 1788, 377 (Schinkenspeis); identisch in der 11., 20. und 21. Auflage 1810, 1836 und 1836; als Suppeneinlage dann ab der 25. Aufl. 1860, 353). Man darf diese Rezepte auch nicht überschätzen, denn häuslich zubereitete Makkaroni waren (anders als bei einfachen Nudeln) Ausnahmen. Viele Kochbücher erwähnten sie nicht (Ernst Meyfeld und Johann Georg Enners, Hannoverisches Kochbuch, Bd. 1, Hannover 1792; [Theodor] v. Hallberg, Deutsches Kochbuch, 2. Aufl., T. 2, Düsseldorf 1819; Neuvermehrtes Kochbuch, neue ganz umgearb. Aufl., Nürnberg 1831; Gründliches Kochbuch, 7. Aufl., München 1835; Margaretha Elisabetha Klotsch, Praktisches Kochbuch, 4. verb. u. verm. Aufl., Nürnberg 1835; Neuestes vollständiges Kochbuch für alle Stände, 2. verb. u. verm. Aufl., Nürnberg 1841). Ansonsten findet man bis zur Jahrhundertmitte nur wenige Rezepte (Maria Katharina Daisenberger, Bayer’sches Kochbuch, T. 1, München, Paßau und Regensburg 1833, 245; Dass., 14. viel verb. u. verm. Aufl., München, Paßau und Regensburg 1837, 222-223). Erst um 1850 nahm deren Zahl und damit auch die Variationsbreite zu (Anna Berger, Pfälzer Kochbuch, Mannheim 1858, 39, 144 (Makkaronisuppen, Makkaroni) sowie 603, 607, 610 (als Beilagen in Menüs)).

Makkaroni als Auflauf (Koller, 1851, 143-144)

Zur Jahrhundertmitte standen Makkaroni noch nicht für sich, wurden in Anlehnung an eigenes Essen als eine Art Knödel des Südens vorgestellt (Allgemeine Militär-Zeitung 28, 1853, Sp. 1205). Und doch erschienen sie seither vermehrt als „ein auf jeder Tafel sehr gern gesehenes Gericht“ (Die echten Maccaroni, Regensburger Conversations-Blatt 1859, Nr. 136 v. 13. November, 4). Nun erst galten Makkaroni auch als Hauptgericht mit Schinken oder Parmesankäse. Sie wurden vermehrt in Aufläufen verwendet (Anna Koller, Neuestes vollständiges Kochbuch, München 1851). Als Beilage zum Rindfleisch ersetzten sie nun Knödel. Zugleich nutzte man sie als Bestandteil süßer Speisen, als Substitut von Reis oder mit Milch (Christine Charlotte Riedl, Lindauer Kochbuch […], Lindau 1852; Dass., 4. vielverb. u. verm. Aufl., Lindau 1865).

Makkaroni als Suppennudeln und mit süddeutscher Würzung (Riedl, 1852, 6 (l.); ebd. 168)

Seit der Jahrhundertmitte waren Makkaroni in süddeutschen Kochbüchern unverzichtbar, drangen auch in Speisezettel vor (Obermeier et al., Sailer’sches Familien-Handbuch, München 1865, 271ff.). Doch spätestens seit den 1860er Jahren galt das auch für die gängigen Kochbücher oberhalb des früheren Limes. Henriette Davidis (1801-1876) präsentierte in ihrem Kochbuch nach der Reichsgründung bereits ein knappes Dutzend Makkaronirezepte (Praktisches Kochbuch für die gewöhnliche und feinere Küche, 19. Aufl., Bielefeld und Leipzig 1874, 122, 203, 257, 274-276).

Deutsche Rekombinationen: Makkaroni mit Backobst (Rhein- und Ruhrzeitung 1886, Nr. 94 v. 21. April, 6 (l.); Solinger Zeitung 1881, Nr. 35 v. 4. März, 3)

Diese langsame Diffusion gen Norden war begleitet vom Vordringen gedörrten Obstes, insbesondere den vielfach aus den USA stammenden Apfelringen, Trockenpflaumen und einer wachsenden Palette anderen Backobstes. Das war ein schnelles, einfaches und billiges, ein deutsches Mahl. Die häusliche Verbreitung der Makkaroni ging einher mit frühen Haushaltsgeräten. Nudelmaschinen waren seit spätestens den 1880er Jahren auch mit Makkaroniaufsätzen verbunden.

Neue Haushaltsgeräte für den bürgerlichen Haushalt: Nudelmaschine mit Makkaroniaufsatz (Wiener Caricaturen 1884, Nr. 29 v. 20. Juli, 7)

Ein sich weitendes Angebot: Makkaroni im Handel und lokalem Handwerk

Die Analyse von Kochbüchern hat ihre engen Grenzen, gibt sie doch über die Küchenpraxis und auch den Alltagskonsum nur höchst indirekt Auskunft. Makkaroni waren in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts dennoch präsent – und zwar als Handelsgut und gewerblich hergestellte Fertigwaren. Während die Reiseberichte immer wieder den frischen Verzehr der Nudeln hervorhoben, wurden sie in deutschen Landen als lang haltbare und käufliche Trockenware heimisch.

Direkt vom Italiener: Jahrmarktangebote südlicher Luxuswaren (Karlsruher Zeitung 1810, Nr. 169 v. 22. Oktober, 678)

Im frühen 18. Jahrhundert gab es jedoch nur vereinzelte „Makkaronifabriken“, also kleine Handwerksbetriebe. Der schon zitierte Schriftsteller Karl Friedrich Benkowitz (1764-1807) verwies in seinem Reisebericht auf nur auf zwei Orte in deutschen Landen, nämlich Wien und Dresden (Benkowitz, 1804, 100). Auch in Prag wurden Makkaroni gewerblich hergestellt (C. Kjärböll, Kulinarische Plauderei, Norddeutsche Allgemeine Zeitung 1907, Nr. 71 v. 17. Februar, 7).

Weit wichtiger waren Jahrmarkthändler meist italienischen Ursprungs, die Kostbarkeiten ihrer Heimat auf den Messen an eine zahlungskräftige Kundschaft verkauften. Ihre Zahl war im 18. Jahrhundert deutlich gewachsen, in vielen rheinischen und bayerischen Städten repräsentierten sie den Fernhandel nach Italien (Anton Schindling, Bei Hofe und als Pomeranzenhändler: Italiener in Deutschland in der Frühen Neuzeit, in: Klaus J. Bade (Hg.), Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland, München 1992, 287-294; Christiane Reves, Von Kaufleuten, Stuckateuren und Perückenmachern. Die Präsenz von Italienern in Mainz im 17. und 18. Jahrhundert, in: http://www.regionalgeschichte.net, urn:nbn:de:0291-rzd-006468-20202212-6). Dabei findet man die üblichen Spezialisierungseffekte: Während anfangs italienische Händler wie der oben annoncierenden J. Cesar Grandi Groß- und Einzelhandel miteinander kombinierten, übernahmen in der Folge vermehrt spezialisierte Luxus- und Kolonialwarenhändler die Geschäfte (Fürstlich Lippisches Intelligenz Blatt 1812, Nr. 17 v. 25. April, 132).

Verstetigtes Südwarenangebot im Umfeld des Rastatter Hofes (Karlsruher Zeitung 1816, Nr. 22 v. 22. Juli, 202)

Während anfangs „Parmesankäs und Makkaroni“ (Karlsruher Zeitung 1814, Nr. 30 v. 30. Januar, 120) eine gleichsam naschbare Spezialität war, bot der Rastatter Händler Blasius Bauer schon ein breites Sortiment dauerhaft verfügbarer Feinkost aus ganz Europa. Auch Grandi folgte diesem Trend, denn in den 1820er Jahren bot er neben Käse und Makkaroni auch italienischen Reis, Maroni und Suppennudeln an (Karlsruher Zeitung 1822, Nr. 318 v. 15. November, 1476).

Spezialitäten aus Italien – alljährlich auf der Messe (Würzburger Stadt- und Landbote 1858, Nr. 261 v. 2. November, 5)

Diese Jahrmarktpräsenz der Makkaroni lässt sich bis mindestens in die 1860er Jahre nachzeichnen (Ingolstädter Tagblatt 1863, Nr. 342 v. 9. Dezember, 1417). Sie stand im Einklang mit der wachsenden Bedeutung dieser regelmäßigen Verkaufsveranstaltungen bis zur Mitte des Jahrhunderts (Uwe Spiekermann, Basis der Konsumgesellschaft. Entstehung und Entwicklung des modernen Kleinhandels in Deutschland 1850-1914, München 1999, 35-36). Doch schon zuvor ging der Handel mit haltbaren Lebensmitteln aus fernen Landen an den stetig wachsenden stationären Ladenhandel über.

Direktbezug aus Italien: Südwaren im Kolonialwarenhandel (Augsburger Tagblatt 1859, Nr. 308 v. 9. November, 6621)

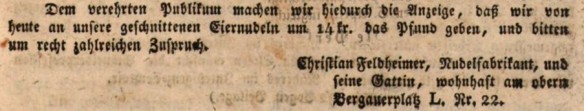

Parallel konnten Interessenten spätestens seit den 1830er Jahren, wahrscheinlich aber schon deutlich früher, lokal hergestellte Makkaroni kaufen. Melber und Bäcker waren hierfür prädestiniert, nutzten die teils schon gelockerten Zunftrechte für die Herstellung auch von Makkaroni.

Innovationen im engen Gestrüpp des Zunftwesens (Augsburger Tagblatt 1839, Nr. 334 v. 5. Dezember, 1518)

Entsprechende Absatzmärkte gab es einzig in den stetig wachsenden Städten. Als der Passauer Bäckermeister Rößl Ende der 1830er Jahre mit der Makkaronifabrikation begann, hieß es folgerichtig: „Da indeß der Absatz hier noch gering sein mag, so ist sein Fabrikat desto mehr auswärts zu empfehlen“ (Maccaroni-Fabrikation des Hrn. Rößl in Passau, Bayerische National-Zeitung 6, 1839, 106). Dabei hatte er sein junges Unternehmen echt italienisch ausgestattet, mit zwei dem eingangs gezeigten Makkaronistand nachempfundenen Werbeschildern. Noch aber waren die Preise zu hoch und/oder zu wenige bürgerliche Kunden vorhanden.

Doch die Zahl deutscher Produktionsstätten nahm seither langsam zu. Eine Ausstellung im Karlsruher Gewerbeverein präsentierte 1840 bereits heimische Makkaroni und verwies auf das Vorbild der Nachbarn: „Hessen besitzt von diesen Artikeln bereits mehrere bedeutende Fabriken“ (Allgemeine Polytechnische Zeitung und Handlungs-Zeitung 1840, 199). Ein Jahrzehnt später gewann dann gar ein fern im Norden ansässiger Fabrikant, Wittekop aus Braunschweig, Preise auf internationalen Ausstellungen. Ähnliches galt für die Firma Teichmann in Erfurt (Mittheilungen des Gewerbe-Verein für das Königreich Hannover NF 1853, Sp. 133). Es ist mehr als wahrscheinlich, dass die deutlich größere Nachfrage in Süddeutschland von lokalen Produzenten befriedigt wurde.

![14_Wochenblatt für Pulsnitz [...]_1867_06_22_Nr50_p201_Solinger Kreis-Intelligenzblatt_1866_03_14_Nr21_p3_Makkaroni_Deutsche-Makkaroni](https://uwespiekermann.files.wordpress.com/2023/06/14_wochenblatt-fuer-pulsnitz-._1867_06_22_nr50_p201_solinger-kreis-intelligenzblatt_1866_03_14_nr21_p3_makkaroni_deutsche-makkaroni.jpg?w=584)

Deutsch und italienisch: Doppelangebot von Makkaroni in Sachsen und dem Rheinland (Wochenblatt für Pulsnitz 1867, Nr. 50 v. 22. Juni, 201 (l.); Solinger Kreis-Intelligenzblatt 1866, Nr. 21 v. 14. März, 3)

Risse im deutschen Italienbild

Die italienische Makkaronikultur wurde auch nach der Jahrhundertmitte weiter beschrieben, teils weiter gefeiert. Doch die Schilderungen waren nicht mehr neu, wurden teils gar als peinlich empfunden. Die Reisenden erkannten, dass auch sie beobachtet wurden, dass die Einheimischen für sie posierten: „Wer kennt nicht die entsetzlichen Aufschneidereien über das Maccheroni-Essen“ (Reisebilder auf der Heimkehr. (Fortsetzung.), Carinthia 37, 1847, 135-136).

Der kontinuierliche Charme des Straßenverkaufs in Neapel (Neue Illustrirte Zeitung 33, 1875, Nr. 14, 9)

Das heißt nicht, dass sich in den auch weiterhin zahlreichen Berichten nicht immer noch die alten Themen wiederfinden lassen: „Nur immer allegro! O glückliches südliches, sanguinisches Temperament!“ (Ebd.; Aus den Abruzzen. I., Das Ausland 23, 1850, 29-31) galt weiterhin als passable Charakterisierung der Szenerie Neapels; und wie beim Affeneinsatz in Zirkus und bei Drehorgelmusik hieß es: „Neapel besitzt das lustigste Bettelvolk von der Welt“ (Regensburger Conversations-Blatt 1857, Nr. 50 v. 26. April, 4).

Und doch änderten sich seither mindestens vier Aspekte. Erstens beschrieben die Beobachter auch die neapolitanischen Verhältnisse verstärkt unter nationalen Aspekten, spiegelten damit den Nationalismus dieser Zeit und die wachsende Mächterivalität nach der staatlichen Einigung Italiens und der kleindeutschen Neuordnung Deutschlands unter preußischer Dominanz. Makkaroni trat als Schlachtruf an die Seite des französischen „Honneur et Patrie“ oder des polnischen „Wolnose i Niepodleglosc“ (Arthur Mueller (Hg.), Franz Freiherr Gaudy’s praktische und prosaische Werke. Neue Ausgab., Bd. 7, Berlin 1854, 47-56, hier 50). Makkaroni galt vorher schon als italienische Nationalspeise, doch nun wurde diese Zuschreibung weiter zementiert und durch die Staatsgründung unterfüttert: „Maccaroni! jedem echten Italiener von jenseits des Rubicon pocht das Herz bei diesem Namen“ (Ludwig Goldhahn, Aesthetische Wanderungen in Sicilien, Leipzig 1855, 255). Das lässt sich auch in der europäischen Populärkultur wiederfinden: Während Gioachino Rossini (1792-1868) im 1816 uraufgeführten Barbier von Sevilla die Makkaroni als Speise des Südens, als „Labsal in diesem Jammerthal“ feierte (L[eopold] K[arl] von Kohlenegg, Il Barbiere di Seviglia, in: Ders., Gesammelte Dramatische Bluetten, Stuttgart 1872, 212), stellte Jakob „Jacques“ Offenbach (1819-1880) die Makkaroni in den Kontext des Risorgimento. Seine komische Operette Coccoletto oder Die vergiftete Nudel endete mit dem Schlussgesang „Blühe, blühe und gedeihe / Maccaroni, immerdar!“ (Ed[uard] Bote und G[ustav] Bock, Coscoletto, der Lazzarone. Komische Operette in 2 Acten. Musik von J. Offenbach, Berlin 1868, 63), feierte den Frohsinn der neapolitanischen Unterschicht und schuf ein ironisches Abbild des neuen Italiens.

Zweitens weitete sich der deutsche Makkaroniblick zunehmend in das Kraftzentrum des neuen Staates. Im Norden aber untersuchte man nicht mehr die Lazzaroni, sondern das Bürgertum: „Ihr Anzug war untadelhaft: neuer Hut, schwarze Kleider, goldene Ketten, Handschuhe, Ringe an den Fingern, nichts fehlte. Die Speisekarte lag neben ihnen“ – und natürlich aßen sie ihre Makkaroni mit Gewandtheit, Gabeln und im Restaurant (Turiner Eindrücke, Ost-Deutsche Post 1864, Nr. 86 v. 26. März, 1). Makkaroni wurden eine zunehmend respektable Speise für kultivierte Menschen.

Drittens nahm man angesichts der seit den 1870er Jahren intensivierten deutschen Debatten über die soziale Frage zunehmend die Armut und das Elend der süditalienischen Bevölkerung wahr (W[ilhelm] v. Wymetal, Spaziergänge in Neapel […], Zürich 1877, 56-57). Armut war nicht anheimelnd, Lumpen dem Menschen unwürdig, die relative Armut selbst etablierter Familien erschien in Deutschland zunehmend problematisch (Neapel und seine Zustände. II, Die Gartenlaube 1857, 85-87, hier 86). Man erinnerte sich auch daran, dass Garibaldi, der als Seemann mehrere Fahrten in die Hartweizenregion Taganrog unternommen hatte, als Sozialrevolutionär die Beichtstühle in Stück schlagen wollte, um „die Makkaroni der armen Leute zu kochen“ (Der Bayerische Landbote 45, 1869, Nr. 302 v. 29. Oktober, 3). Armut bedroht(e) tendenziell bürgerliche Herrschaft.

Der Skandal der Armut: Straßenkinder in Neapel, ca. 1890 (Foto der Gebrüder Alinari, Florenz, Wikipedia)

Viertens schließlich wurde der Süden zunehmend seiner Romantik entkleidet, erschien die dortige Makkaroniproduktion als rückständig und gesundheitsgefährdend (Genrebilder, 1846, 290). Die Trocknung glich nicht mehr länger einem auf Stangen ausgebreitetem Engelshaar, sondern als „wimmelndes Meeting lüsterner Fliegen auf […] gelben Teppichen“ (Goldhahn, 1855, 52). Im anbrechenden Zeitalter der Bakteriologie gab es neue Sensibilitäten angesichts der schwarzen Fliegenscharen: „Der Leser, welcher nebenbei ein Maccaronifreund ist – soll sich durch diese auffälligen Fliegen nicht im mindesten um seine Freude bringen lassen, denn es sind recht schöne, große, dicke, staatliche [sic!] Fliegen, und zudem genügsam, denn sie fressen ja nicht alles auf, sondern lassen immer noch soviel zurück, daß die Maccaronifreunde der ganzen Welt vollkommen genug bekommen können“ (Sebastian Brunner, Heiterte Studien in und über Italien, Bd. 1, Wien 1866, 255). Hinzu kamen die hygienischen Probleme durch die Hersteller, wurde der Teig doch auf offener Straße „von halbnackten Bengeln mit viel Mühe geschlagen, […] von grösseren fast unbekleideten Männern gepresst und mit wundersam altertümlichen Maschinen in die verlangte Form gebracht“ (F. Adler, Reisebriefe aus Italien. IV., Wochenblatt-Architekten-Verein zu Berlin 1, 1867, 114-117, hier 116). Dreck und fehlende Körperhygiene traten als gängige Marker der Unterschichten hervor, trennten die Erlebniswelt der Besucher von der Alltagswelt der Einheimischen. Da war der Weg zu anderen Imaginationen des Südens nicht mehr weit, war die „Lazzaroni- und Makkaronistadt“ doch auch eine „der Messerhelden und Kamoristen“ (Kölner Sonntags Anzeiger 1888, Nr. 613 v. 22. Juli, 2).

Trotz derartige Risse im deutschen Italienbild blieb die Faszination des Fremden aber weiterhin bestehen: Ein wenig geläutert blickte man auf die „Schooßkinder der Natur“, die „nur mitleidig auf jene nordischen Brüder sehen, die sich mit harter Arbeit, mit eisernem Fleiße im Kampfe um das Dasein bewähren müssen“ (Bilder, 1875). Das fremde Volk, es tanzte weiterhin durch die Straßen, um die Makkaronikessel: „Das Gewühl, der Oelgeruch, der Lärm, die Musik von Drehklavieren, Guitarren und Mandolinen, die Ausgelassenheit ist unbeschreiblich. Und das geht Tag für Tag, Abend für Abend so“ (Julius Stinde, Buchholzens in Italien, 27. Aufl., Berlin 1885, 115).

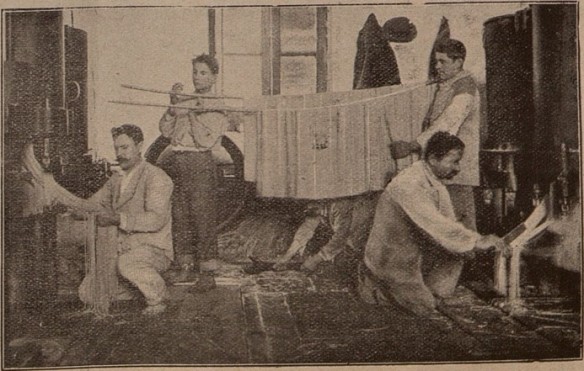

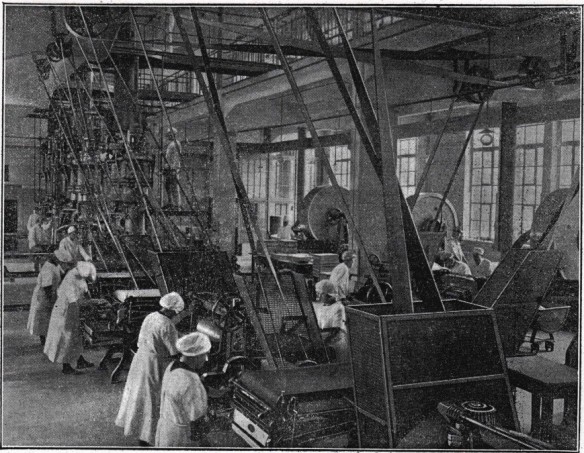

Maschineneinsatz in einer mittelständischen italienischen Makkaronifabrik (Das Blatt der Hausfrau 16, 1905/06, 239)

Die Kritik der Besucher lag im Trend der Zeit. Und ihr weiter dominant auf Neapel gerichteter Blick übersah viele Veränderungen just im Land der Makkaroni (Verfahren bei der Nudelfabrication in Italien, Dinglers Polytechnisches Journal 90, 1843, 80). Seit der Mitte des Jahrhunderts modernisierte sich die italienische Nudelindustrie, ermöglichten Eisenbahnen und Dampfschiffe Exporte in ganz anderen Größenordnungen, erforderte die zunehmende Urbanisierung des Nordens industriell gefertigte Angebote (Giancarla Gonizzi, La Pasta: un po’ di storia, in: Ders. (Hg.), Barilla. Centoventicinque anni di pubblicità e communicazione, Parma 2003, 1-18, hier 10-12; Giancarla Gonizzi, La technolgia del pastificio, in: ebd., 19-34). Aus lokalen handwerklichen Anfängen entwickelte sich eine exportfähige Großindustrie: Buitoni wurde 1872 gegründet, Barilla 1877, De Cecco 1886, Divella 1890, allesamt abseits von Neapel. Von den großen italienischen Herstellern reicht einzig Rummo weiter, bis 1846, zurück. Diese Firmen trugen und beschleunigten einen generellen Wandel der italienischen Kost, die immer weniger durch ländliche Märkte und handwerkliche Kleinproduktion gekennzeichnet war, sondern durch anonyme Absatzstrukturen für urbane Massenmärkte (John Dickie, Delizia! The Epic History of the Italians and their Food, London 2007, 197-232; Emanuela Scarpellini, Food and Foodways in Italy from 1861 to the Present, Houndmills 2016, 1-51). Die Makkaroni blieben dennoch italienisch, blieben Nationalspeise, mochte der Hartweizen auch zunehmend aus Russland stammen und die Maschinen vornehmlich aus der Schweiz, England, Österreich und auch Deutschland importiert werden.

Maschinen für die Teigarbeit: Hydraulische Pressen englischer und deutscher Hersteller (Dinglers Polytechnisches Journal 159, 1861, Taf. VII (l.); Kick, 1873, p. II)

Deutsche Makkaroni – Vielgestaltige Substitute des italienischen Originals

Die neuen italienischen Firmen exportierten ihre Waren auch ins Deutschen Reich. Doch sie erlangten hier keine dominante Stellung, denn deutsche Makkaroni waren billiger, entsprachen eher den lokalen Speisegewohnheiten, mundeten der Mehrzahl offenbar besser: Um die Jahrhundertwende hieß es, „wer keine italienischen Maccaroni mag, für den gibt es deutsche Makkaroni“ (Münchner Neueste Nachrichten 1902, Nr. 190 v. 24. April, General-Anzeiger, 8).

Anders als etwa beim deutschen Rum, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus Rübenzucker destilliert wurde und sich trotz niedriger Preise beim Publikum nicht durchsetzen konnte, versuchten die Hersteller hierzulange bei den Makkaroni keine ähnlichen Substitute. Bemühungen, sie aus einer Kartoffelgrundmasse herzustellen, blieben auf Frankreich begrenzt (Herrn Ternauxs Trokenstuben zu Maccaroni aus Erdäpfeln, Dinglers Polytechnisches Journal 10, 1823, 114). In Deutschland schritt man stattdessen zur Eigenproduktion aus heimischen Weichweizen. Dieser stand in der Tradition von Einkorn, Emmer und Dinkel, sein Anbau war im 19. Jahrhundert noch auf die südlichen Regionen Deutschlands begrenzt. Deutsche Makkaroni hatten anfangs daher deutlich andere küchentechnische Eigenschaften. Ihnen fehlte die für das italienische Referenzprodukt typische Festigkeit und Bissstärke.

Makkaroni aus Standardmehl lokal hergestellt (Bayerische Landbötin 1841, Nr. 142 v. 27. November, 1242)

Die lokale Produktion konnte – wie in Neapel auch – eine größere Nachfrage bedienen. Im Münchner Konsum-Verein von 1864 wurden 1867 4949 Pfund, 1868 dann 9328 Pfund bezogen (Consum-Verein München. Rechenschaftsbericht über das IV. Quartal des Jahres 1867 und Jahresbericht für 1868, München 1868, 4). Gleichwohl blieben die frühen Makkaroni-„Fabriken“ klein. 1882 gab es in München derer siebzehn, doch in ihnen arbeiteten (inklusive der Besitzer) lediglich 30 Personen (Mittheilungen des Statistischen Bureaus der Stadt München 7, 1884, 234). Zugleich muss man sich vor Augen führen, dass diese kleinen Anbieter Makkaroni als Dachbegriff für eine breitere Formenpalette nutzten: „Sie bestehen in einer Art von Nudeln aus dem feinsten Weizenmehle, die in röhren- oder stengelartiger Form, in viereckigen, gewundenen, flachen u.s.w. Gebilden auf eigenen Maschinen bereitet werden“ (Karl Ruß, Waarenkunde für die Frauenwelt, T. 1, Breslau 1868, 318).

Wie in Italien begann eine breitere Maschinisierung der Produktion deutscher Makkaroni in den 1860er Jahren. Sie erst erlaubte billige Produkte (Prämirte Ausstellungs-Objecte, Wiener Weltausstellungs-Zeitung 3, 1873, Nr. 281, 1-2, hier 1). Schon auf der Londoner Industrie- und Kunst-Ausstellung 1862 gewannen drei deutsche Makkaroni-Fabrikanten – Bassermann, Herrschel und Dieffenbacher (Mannheim), Wittekop & Co. (Braunschweig) und C.L. Brede, Hannover – Medaillen (Amtlicher Bericht über die Industrie- und Kunst-Ausstellung zu London im Jahre 1862, H. III, Berlin 1864, 249). Das waren noch Ausnahmen. Doch auf der Wiener Weltausstellung 1873 wurde genau registriert, dass nach der Hochmüllerei nun auch die Teigwarenfabrikation Deutschlands international konkurrenzfähig zu sein schien (Friedrich Kick, Mehl, Mehlfabricate und die Maschinen und Apparate der Müllerei und Bäckerei (Gruppe IV, Section I.), Wien 1873, 4; Wilhelm Stäuber, Die Teigwarenindustrie, 3. verb. u. verm. Aufl., Wien und Leipzig 1925, 1). Das galt vor allem preislich: Gängige, aus heimischem Weizen hergestellte Faden-, Band- und auch Hohlnudeln kosteten weniger als die italienische Importware. In München hatte man für ein Pfund 1870 20 Kreuzer zu zahlen, für die deutschen Angebote dagegen nur 12½ Kreuzer (Consum-Verein München. Waaren-Preise März 1871, München 1871, 2; 1872 18 Kreuzer vers. 13 resp. 14 Kreuzer (Dass. April 1872, 2)).

Zwei Herkunftsländer – zwei Makkaroniarten (Der Ortenauer Bote 1865, Nr. 123 v. 16. Dezember, 3 (l.); Leipziger Tageblatt 1883, Nr. 74 v. 15. März, 7)

Diese höhere Preise wurde jedoch noch gezahlt, da sich die italienischen Waren „infolge der Verwendung kleberreichen Weizens […] beim Kochen weniger leicht auflösen und breiig werden“ (Kjärböll, 1907). Daher begannen die deutschen Hersteller in den 1870er Jahren ihre Rohstoffgrundlage zu erweitern und vermehrt Hartweizengrieß einzuführen – parallel zum damals intensiv diskutierten Wandel Deutschlands vom Getreideexport- zum Getreideimportland. Die neu gegründete hessische „Fabrik deutscher Maccaroni“ von August Frommel annoncierte selbstbewusst: „Unsere Maccaroni sind aus demselben Rohmaterial und auf gleiche Weise wie in Neapel bereitet; bei großer Nahrhaftigkeit haben sie den der ächten Maccaroni eigenthümlichen fleischartigen Wohlgeschmack“ (Der Bazar 21, 1875, 102). Der Hartweizen sei eben „kein italienisches Bodenerzeugnis“, entsprechend müsste man sie im Deutschen Reich in mindestens gleicher Qualität produzieren können (Ein Volksnahrungsmittel, Illustrirte Welt 29, 1881, 311).

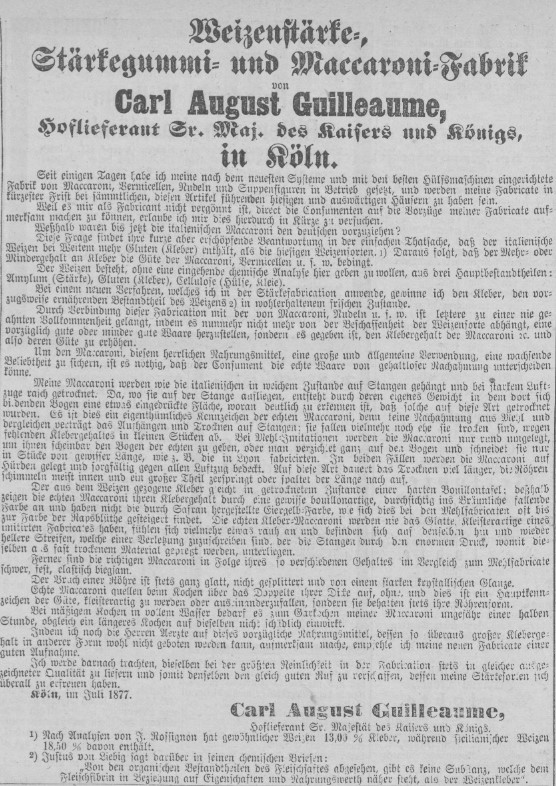

Es sollte allerdings noch etwas dauern, bis Hartweizengrieß allgemein für deutsche Makkaroni verwandt wurden – aufgrund der dafür notwendigen leistungsfähigeren Maschinen, aber auch der andersartigen, nicht allen Konsumenten zusagenden Textur. Ein weiterer Grund lag in einer zeittypischen Innovationskultur. Fortifizierung, also die Wertsteigerung eines Produktes durch Zusatz von Nahrungsstoffen, war trotz der damit verbundenen technischen Schwierigkeiten seit Mitte des Jahrhunderts zunehmend üblich. Das galt für Schokoladen, die mit Mineralstoffen und Milcheiweiß versetzt wurden. Das galt in noch stärkerem Maße für die Säuglingsnahrung und die vielgestaltigen Suppenpräparate. Eiweißzusätze, meist getrocknet und zermahlen, waren dabei besonderes wichtig. Die neuere organische Chemie pries sie als Muskelbildner, als wichtigste Nährstoffgruppe. Im Vorfeld der Pariser Weltausstellung griffen französische Hersteller dies auf, die Reststoffe der Weizenstärkeproduktion nutzten (C. v. Salviati (Hg.), Berichte über den landwirthschaftlichen Theil der Pariser Welt-Ausstellung von 1867, Bd. 1, 37). In deutschen Landen trat ab 1869 die Hammer Stärkefabrik Robert Hundhausen hervor, die ihren Kleber anfangs als Viehfutter verkaufte. Neue Absatzmöglichkeiten wurden getestet, darunter später fortifizierte Brote und Diabetikernahrung. Doch die Konkurrenz schlief nicht: Der Kölner Stärkefabrikant Carl August Guilleaume (1820-1894) nutzte seine Kleberreste seit 1877 zur Herstellung von Makkaroni von – aus ihrer Sicht – nie geahnter Vollkommenheit.

Stolze Beschwörung überlegener Qualität: Guilleaumes mit Klebereiweiß angereicherte Makkaroni (Kölnische Zeitung 1877, Nr. 191 v. 11. Juni, 8)

Diese Makkaroni seien dem italienischen Vorbild mindestens ebenbürtig, an sich aber überlegen. Durch den Zusatz hänge deren Zusammensetzung „nicht mehr von der Beschaffenheit der Weizensorte ab […], sondern es [stehe, US] dem Fabrikanten frei[…], den Klebergehalt der Maccaroni etc. und also deren Güte zu erhöhen“ (Jahresbericht über die Leistungen der chemischen Technologie […] für das Jahr 1877 23, 1878, 645). Anders als die italienischen Makkaroni seien diese Produkte von überlegender Reinlichkeit, da durch saubere Maschinen erstellt und nicht länger auf der Straße getrocknet. Auch „an Reinheit des Geschmackes“ überträfen sie das frühere Vorbild (Volksnahrungsmittel, 1881).

Die fortifizierten Makkaroni waren allerdings dunkel, dunkler jedenfalls als gängige Nudeln und aus heimischem Weizen produzierte Makkaroni. Entsprechend testete Guilleaume weiter: Zum einen nutzte er seit Anfang der 1880er Jahre auch das Fleischpulver Carne Pura, das damals als preiswerter Ersatz des frischen Fleisches propagiert wurde. Zum anderen aber verwandte er zunehmend auch importierten Hartweizen. Er wollte seine Makkaroni dadurch zu einem Volksnahrungsmittel machen, zu einem Substitut für die so dominante Kartoffel. Deutscher Erfindergeist und deutsche Technik schienen eine neue Ernährungskultur zu ermöglichen: „Alle Kennzeichen vorzüglicher Maccaroni, Schwere, gerader, glänzender, horniger Bruch, helle durchscheinende Farbe, Elastizität, das Behalten der Röhrenform beim Kochen, unter Aufquellen bis zu ihrem dreifachen Durchmesser, ohne dabei kleisterartig zu werden, der bouillonartige Geschmack finden sich bei den Guilleaume‘schen Maccaroni wie bei den allerbesten Italienischen“ (J[ulius] Stinde, Special-Catalog für den Pavillon Carne Pura […], Berlin 1882, XVIII). Der Eiweißgehalt stieg auf bis zu 21 %, während die italienischen Makkaroni bei etwa 13 % lagen.

Deutscher Sieg im internationalen Makkaroniwettstreit (Kölnische Zeitung 1883, Nr. 359 v. 28. Dezember, 8)

Doch Guilleaumes technisch-wissenschaftliche Utopie scheiterte, „weil die Farbe der Nudeln etwas dunkler und das Vorurtheil der Käufer in diesem Punkte nicht zu überwinden war“ (Marie Ernst, Das Buch der richtigen Ernährung Gesunder und Kranker, Bd. 1, Leipzig 1886, 297). Hinzu kam die aus heutiger Sicht kaum ausgefeilte Werbung, die von den Vorteilen der Ware sprach, die Interessen der Käufer aber ignorierte. Noch war die Vorstellung verbreitet, dass sich ein überlegenes Produkt auch einen Markt erobern würde. Das war irrig, schon das technisch durchaus versierte Liebig-Horsfordsche Backpulver war daran gescheitert. Guilleaume schaltete zudem massenhaft Anzeigen über sein aus Makkaroni- und Nudelresten gefertigtes Tierfutter, unterminierte so Vertrauen in den Absatz und die Qualität seiner Angebote (Kölnische Zeitung 1883, Nr. 65 v. 6. März, 3; ebd. 1888, Nr. 60 v. 29. Februar, 8). Aufgelöst wurde die Firma im Juli 1887, doch die Geschäfte dürften schon seit Anfang der 1880er Jahre schlecht gelaufen sein (Kölnische Zeitung 1887, Nr. 186 v. 7. Juli, 8).

Fortifizierte Makkaroni mit Klebereiweiß standen für die wachsende Bedeutung der Wissenschaft, insbesondere von Physiologie und Chemie. Gesunde, stofflich optimierte Nahrung sollte die natürlichen Vorteile der „guten Luft“ des Südens ausgleichen – und bestätigte zugleich, dass Makkaroni, diese „gebenedeite Speise“, „Gesundheit und Kraft“ gäben (Zitate n. Karl August Mayer, Neapel und die Neapolitaner oder Briefe aus Neapel in die Heimat, Bd. 2, Oldenburg 1842, 378). Das war jedenfalls das Ergebnis erster Ausnutzungsversuche im Münchener physiologischen Institut, damals das Innovationszentrum der frühen Ernährungswissenschaft. Max Rubner (1854-1932) – der bis heute für den Nobelpreis meistnominierte Wissenschaftler, der ihn nie erhalten hat – bestätigte Guilleaumes Werbetexte. Durch seine deutschen Makkaroni sei es möglich „viel Eiweiss zuzuführen und den Eiweissgehalt des Körpers zu erhalten, was mit den gewöhnlichen Maccaroni nicht möglich war“ (Ueber die Ausnützung einiger Nahrungsmittel im Darmcanale des Menschen, Zeitschrift für Biologie 15, 1879, 115-202, hier 166). Er empfahl sie daher als billigen Eiweißträger für Volksküchen, Waisenhäuser und der Militärkost (so auch Aug[ust] Guckeisen, Die modernen Principien der Ernährung nach v. Pettenkofer und Voit, Köln 1880, 47-48). Das war ein Ritterschlag für deutsche Technik, spiegelte zugleich aber die innere Rationalität der italienischen Alltagskost.

Diese Untersuchungen unterstrichen aber zugleich den Bruch, den das naturwissenschaftliche Stoffmodell sowohl für die Alltagskost, als auch die Bewertung der Makkaroni mit sich brachte. Speisen waren nicht mehr Ausdruck von Kultur, verankert im Leben und Arbeiten klar benennbarer Gruppen. Italienische Makkaroni wurden als Eiweißträger gewürdigt, konnten als Eiweißträger aber nachgemacht, substituiert und übertroffen werden. Die Folge waren die seither gängigen Vorstellungen einer wissenschaftlichen Optimierung einer Alltagskost, deren innere Rationalität nicht länger interessierte – es sei denn, sie wäre kommerziell und medial nutzbar. Man hoffte im Deutschen Reich, dass die neue deutsche Makkaroniindustrie, „namentlich wenn sich die Ansichten über rationelle Ernährung mehr Bahn brechen und der Werth ihrer Erzeugnisse als Ersatz für die oft gar zu massenhafte, inhaltslose und darum theure Kartoffelnahrung mehr erkannt wird, von nicht geringer Bedeutung werden kann“ (Die chemische Industrie 3, 1880, 327). Die oberhalb des Mains dominante Ernährung mit „unnahrhaften Kartoffeln“ (Volksnahrungsmittel, 1881) stand für Produzenten und Wissenschaftler zur Disposition. Doch selbst Italienreisende zogen da nicht mit, denn trotz ihres Lobpreises der dortigen Makkaroni finden sich in den Reiseberichten immer wieder Verweise auf „die nordischen Kartoffeln“ und auch der Sehnsucht nach “einer vernünftigen Salzkartoffel“ (Von der Saale zur Tiber. (Schluß.), Norddeutsche Allgemeine Zeitung 1886, Nr. 12 v. 8. Januar, 1).

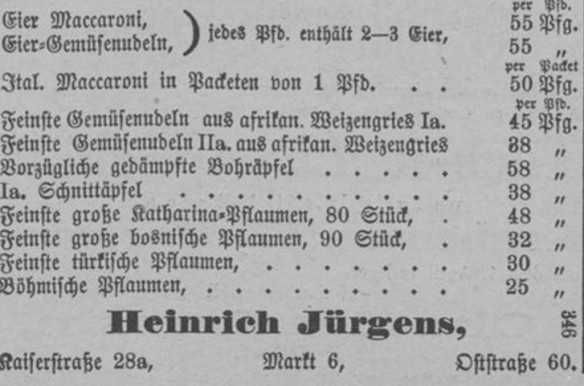

Die wachsende Bedeutung derart reduktionistischen stofflichen Denkens ermöglichte aber auch den Bedeutungsgewinn der deutschen Eier-Makkaroni. Eiernudeln waren bereits im späten 18. Jahrhundert eine Nürnberger Spezialität (Meyfeld und Enners, 1792, 32), doch dominierte die häusliche Herstellung des Suppenteigs aus heimischem Weizen, Butter und Eiern (Joseph König, Geist der Kochkunst, ueberarb. u. hg. v. C[arl] F[riedrich] von Rumohr, Stuttgart und Tübingen 1822, 59). Als gewerbliche Ware finden sie sich um 1830 beidseitig am Oberrhein und in der Schweiz (Zürcherisches Wochen-Blatt 1831/32, Nr. 41 v. 23. Mai, 3; Wochenblatt für die Amtsbezirke Offenburg […] 1840, Nr. 9 v. 28. Februar, 61). Nordbaden und das Rheinland folgten mit gebührendem zeitlichem Abstand (Karlsruher Tagblatt 1850, Nr. 141 v. 26. Mai, 729; Bonner Zeitung 1851, Nr. 302 v. 23. Dezember, 3).

Eiernudeln als regionale Spezialität (Allgemeines Intelligenz-Blatt der Stadt Nürnberg 1826, Nr. 35 v. 22. März, 349)

Der Zusatz von Eiern zum Weizenteig – zwei bis drei Eier pro Pfund – ergab eine geschmacklich ansprechende, gelbliche Ware mit einem relativ hohen Eiweißgehalt; in gewisser Weise ersetzten die Eier den höheren Eiweißgehalt des Hartweizens italienischer Nudeln. Angesichts der ja auch öffentlich geführten Debatten über den Nährwert der Makkaroni ist es nicht verwunderlich, dass Eier-Makkaroni in den 1880er Jahren in den Anzeigen der Tageszeitungen auftauchten.

Zwei bis drei Eier für das Pfund Makkaroni (Düsseldorfer Volksblatt 1882, Nr. 88 v. 31. März, 3)

„Deutsche Eier-Maccaroni“ (Kölner Sonntags-Anzeiger 1888, Nr. 592 v. 26. Februar, 10) waren anfangs wohl eher ein Marketingbegriff, Ausdruck überlegener heimischer Ware. Man verwandte die Hohlform, verkaufte die Langform, verarbeitete aber heimisches Mehl. Schon bald galten sie als die eigentliche „Deutsche Makkaroni“ (Eduard Baltzer, Vegetarianisches Kochbuch […], 10. verb. u. verm. Aufl., Leipzig 1891, 66). In den Anzeigen wurde jedoch weniger die nationale Karte gespielt als vielmehr der Hinweis auf den wertgebenden Eierzusatz. Schließlich waren Eier-Makkaroni deutlich teurer als deutsche Makkaroni sowohl aus Weich- als auch aus Hartweizen.

Zwischen Italien und Deutschland: Eier-Makkaroni (Karlsruher Tagblatt 1887, Nr. 162 v. 16. Juni, 2109)

Die wachsende Auffächerung des Angebots deutscher Makkaroni – aus heimischem Weich- oder importiertem Hartweizen, mit Klebereiweiß oder Eiern – ging allerdings zu Lasten der Marktsicherheit. Makkaroni war nie ein klar definiertes Produkt gewesen, variierte in Form, Länge und Zusammensetzung. Angesichts fehlender Kennzeichnungspflichten mussten die Konsumenten ihren Sinnen und ihren Händlern trauen – oder aber der wachsenden Zahl regional präsenter Fabrikanten: Magdeburg, Halle a.S., Berlin, Dresden, Harzburg oder Köln waren deren Firmensitze (Brockhaus‘ Conversations-Lexikon, 13. vollst. umgearb. Aufl., Bd. 11, Leipzig 1885, 302). Makkaroni waren zwar Vorreiter verpackter Ware, wurden aber noch vielfach lose verkauft. Im Handel schied man zudem zwischen unbeschädigter Ware und sog. Bruch-Makkaroni – weniger ansehnlich, billiger, aber von gleichem Nährwert. Frühe Händlermarken bestanden, nicht aber überregional erfolgreiche Markenartikel (Chocolade- und Cacao-Fabrik von Lobeck & Co., Illustrirte Curorte-Zeitung 1893, Nr. 14 v. 20. August, 9).

Visuelle Rückständigkeit: Neapolitanischer Makkaronistand im späten 19. Jahrhundert (Gartenlaube 1898, 852)

Hinzu kamen die Errungenschaften der modernen Teerchemie. Die gelbe Farbe der Eiernudeln wurde schon früh mit natürlichen Farbstoffen unterstützt. Teerfarben waren billig, aber giftig. Sie wurden durch Farbengesetz von 1887 teils verboten, doch für Eier-Makkaroni gab es gewichtige Ausnahmen. Erst nach der Jahrhundertwende wuchs sich das Ringen um die Gelbfärbung der Nudeln zu einem Grundsatzkampf zwischen Nahrungsmittelkontrolle und der Teigwarenindustrie aus (A[dolf] Juckenack, Ueber die Untersuchung und Beurtheilung der Teigwaren […], Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs- und Genußmittel 3, 1900, 1-17). Die Konsumenten konnten nie sicher sein, was sich hinter dem schillernden Begriff der Eiernudel, der Eier-Makkaroni verbarg (Fred Hood, Maccaroni und Konsorten, Kochkunst 6, 1904, 341-344, hier 341). Die Händler behalfen sich mit Hinweisen wie „nicht gefärbt“ oder aber „echt“ (Sächsischer Landes-Anzeiger 1889, Nr. 102 v. 3. Mai, 4), doch diese waren nicht immer glaubwürdig. Deutsche Makkaroni waren wahrlich vielgestaltig.

Diese Unsicherheit begrenzte die Verbreitung der deutschen Makkaroni, doch die wachsende Produktion führte dennoch zu einer immer breiteren Akzeptanz. Kochbücher enthielten nicht mehr länger eine Handvoll Rezepte, stattdessen konnte man durchaus zwanzig verschiedene Zubereitungsformen finden (Anna Oppre, Das neue Kochbuch für das deutsche Haus, Augsburg 1879). Weiterhin wichtig waren Suppenrezepte, nun nicht nur in Fleischbrühsuppen, sondern auch in Eintöpfen aus Erbsen oder Pastinaken. Neben den Nudeln etablierten sich die Makkaroni immer stärker als Beilage zu verschiedenen Fleischarten, aber auch Ragouts. Aufläufe blieben wichtig, ebenso Süßspeisen. Entsprechende Rezepte erschienen seither auch in den nun entstehenden hauswirtschaftlichen Zeitschriften (Die Hausfrau 3, 1879, Nr. 12, 2-3). Doch das Wirken der Frauen wurde natürlich überstrahlt von der Tafel der Allerhöchsten Majestäten.

Friedrich III. aß trotz Kehlkopfkrebs Beefsteak mit Makkaroni (Das Befinden des Kaisers, Rheinischer Merkur 1888, Nr. 97 v. 30. April, 1). Sein Nachfolger Wilhelm II. speiste kurz darauf bei seinem geliebten Frühstück „nach englischer Sitte“ Makkaroni mit Leber-Haschee, erfreute sich an deutschen Makkaroni in den von Ihm geschätzten klaren Suppen (Bensberg-Gladbacher Anzeiger 1890, Nr. 20 v. 8. März, 2). Wen wundert es da, dass die Makkaroni auch vom gehobenen Bürgertum verspeist wurden: gefüllt natürlich, gemeinsam mit Kaviar, Flusskrebsen oder Hummer (Paul von Schön[xxx], Aus der deutschen Reichshauptstadt, Münchner Neueste Nachrichten 1889, Nr. 11 v. 8. Januar, 1-2, hier 2). Die Makkaroni hatten sich in Deutschland – wie schon zuvor in Italien – abseits der Unter- und Mittelschichten etabliert; allerdings nicht als lange, schwer zu handhabende Röhren, sondern kleiner vorportioniert.

Parallel etablierten sie sich nun auch in der Krankenkost. Sie galten als „eine ganz nahrhafte, leichtverdauliche Speise, wenn sie gut durchgekocht werden“ ([Ludwig] Disque, Die diätetische Küche, Leipzig 1894, 40). Weich mussten die Makkaroni sein, sehr weich. Das bedeutete wahrlich eine ganze Stunde Kochzeit (Max Jahn, Häusliche Krankenpflege, Stuttgart 1887, 51). Zudem fanden sie sich in der Militärkost; als Menagespeise, nicht aber in den Verpflegungsvorgaben bzw. der Eisernen Portion. Da konnten, zumindest im Süden, Bäckereien kaum nachstehen. Makkaroni-Plätzchen galten als regionale Spezialitäten, auch Makkaroni-Torten und -Gebäck wurden angeboten (Peppi Bierhuber, Ein Tag in Regensburg, Regensburg s.a. [1880]; Rosenheimer Anzeiger 1907, Nr. 30 v. 6. Februar, 4). Im späten 19. Jahrhundert hatten sich die Makkaroni im Deutschen Reich allgemein durchgesetzt, wenngleich sie weder an Reis, noch gar an die Kartoffeln heranreichten (Maccaroni, Kochkunst 5, 1903, 20-22, hier 20). Verlässliche Zahlen fehlen, da die Weizenverwendung nicht zurechenbar ist und Produktionsziffern nicht vorliegen.

Italien als armes und rückständiges Land

Italien war zu dieser Zeit ein Bundesgenosse des Deutschen Reichs, mochte der 1882 geschlossene Dreibund (mit Österreich-Ungarn, dann auch mit Rumänien) auch nicht sehr eng gewesen sein. Die Rückdeckung dieser Mächte ermöglichte dem industriell rückständigen Land eine nicht sehr erfolgreiche Kolonialpolitik in Nord-, vor allem aber in Ostafrika. Eine Großmacht wurde Italien nicht, trotz der sich im Norden langsam entwickelnden Industrie.

Visuelle Rückständigkeit: Neapolitanischer Makkaronistand im späten 19. Jahrhundert (Gartenlaube 1898, 852)

Nach wie vor bildeten die Makkaroni ein wichtiges Symbol für die deutsche Vorstellung des südlichen Landes. Die Veränderungen in der Fabrikation wurden dabei kaum berücksichtigt. Stattdessen würzte man Reiseberichte immer noch mit den alten Vorstellungen der „lüstern auf die langen gelben Makkaronischlangen“ wartenden Neapolitaner. Doch abseits des Straßenspektakels wurde die mangelnde Hygiene stetig beklagt, neben „das emsige, summende Umherschwirren und das behagliche Naschen des lieblichen Fliegengeschlechts“ traten nun auch verdreckte, unbeaufsichtigte Straßenkinder, die sich an der Trockenware labten (Neapolitanische Makkaroni, Mußestunden 2, 1905, Nr. 7, 27). Die offenkundige Armut trat immer stärker hervor, das Vertilgen der Makkaroni wurde auch als Konsequenz menschenunwürdiger Arbeits- und Lohnverhältnisse gedeutet (Die deutsche Frau im Urteil eines Italieners, Coburger Zeitung 1907, Nr. 53 v. 3. März, 5). Makkaroni, das war auch eine regionale Speise des armen agrarisch geprägten und rückständigen italienischen Südens, der damals wichtigsten Auswanderregion Italiens.

Einzelportionen und Gabeleinsatz: Gutbürgerliche Mittagstafel (Das Blatt der Hausfrau 16, 1905/06, 239)

Doch das Bild der Fremde weitete sich, einerseits durch den Aufstieg eines kultivierten Bürgertums im Norden Italiens, anderseits durch die zunehmende Präsenz von Arbeitsmigranten und ihrer Küche im Deutschen Reich. Ersteres war kultiviert, wurden ob seiner Gewandtheit im Umgang mit den glitschigen Teigwaren immer wieder gerühmt. Dagegen trat nun der für Italien konstitutive Nord-Süd-Gegensatz immer stärker hervor. Die Fotografien Wilhelm von Gloedens (1856-1931) verbanden Antikenverehrung und Homosexualität, standen für eine im deutschen Bürgertum weit verbreitete Sehnsucht nach einem längst vergangenen Arkadien. Die Einheimischen wurden Objekte, näherten sich den Eingeborenen insbesondere afrikanischer Kolonien, die eingefangen und ausgestellt wurde – in Reiseberichten, Fotografien und Völkerschauen. Das Treiben in den Straßen Neapels wurde weiter exotisiert, stand in immer deutlicherem Gegensatz zum eigenen zivilisatorischen Standard: „‚Höher geht es nicht hinauf, / Mehr erfindet Keiner drauf, / Als die grosse Herzeswonn‘ / Einer Schüssel Maccaron‘“ (Maccaroni, Kochkunst 5, 1903, 20-22, hier 20).

Rückzugsort für Wanderarbeiter: Italienische Gaststätte in Berlin – mit Makkaroni und Berliner Weiße (Das Buch für Alle 30, 1895, 537)

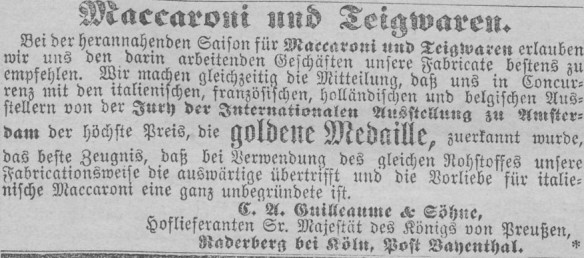

Das Treiben in Neapel gewann im späten 19. Jahrhundert jedoch eine neue Anschaulichkeit durch die wachsende Zahl von italienischen Arbeitsmigranten im Deutschen Reich. Dabei handelte es sich zunehmend um Land- und Bauarbeiter, sichtbar aber waren vor allen die zahlreichen Straßenhändler. Italienisches Speiseeis trat neben die Konditorenware der Etablierten, Südfrüchte fanden so raschen Absatz. Der Absatz war zufriedenstellend, die öffentliche Debatte aber folgte vielen Tropen der Makkaroniherstellung, insbesondere fehlender Reinlichkeit. Und doch bürgerten sich die fremden Speisen langsam ein. Für unseren Blick auf die Makkaroni sind die Koppeleffekte wichtig: Denn in den Großstädten etablierten sich ab den 1890er Jahren erste „italienische“ Restaurants, anfangs als Begegnungsorte der Wanderarbeiter, dann auch als Speiseort für interessierte Kundschaft (Eine italienische Volkskneipe in Berlin, Das Buch für Alle 30, 1895, 535; Stefano de Michielis, Osteria Italiana. Wo die Liebe zur italienischen Küche begann, München 1998). Makkaroni konnten hier vermeintlich original gegessen werden. All das war getragen durch ein Netzwerk italienischer Groß- und Einzelhändler, die Produkte aus dem Süden auch versandten. Dabei dominierten klar benennbare Weine und Spirituosen, doch neben Makkaroni (und zunehmend den zu höheren Preisen verkauften Spaghetti) traten vermehrt Parmesankäse, Olivenöl und auch Tomatenmark.

Die Indolenz des Südländers (Lustige Blätter 25, 1910, Nr. 35, 8)

In der deutschen Öffentlichkeit verschwammen parallel Bilder des rückständigen Italiens mit denen der eher armen Arbeitsmigranten. Sie wurden denunziert, der Begriff „Makkaronifresser“ kam auf. Trotz Billiglöhnen gab es immer wieder Vorwürfe der Faulheit, der geringen Arbeitsproduktivität. Dies wurde zurückgeführt auf die vermeintlich billige Grundkost, die italienischen Makkaroni. Parallel aber wurden die deutschen Makkaroni fortentwickelt. Noch mochte man sie importieren, doch es sei nur eine Frage der Zeit, bis die billigere und bessere deutsche Ware das veraltete Original würde verdrängt haben (Wilhelmine Bird, Die Reis- und Makkaroninahrung, Die Woche 14, 1912, 1710-1711, hier 1711).

Deutschland als Makkaroniland

Aller kulinarischen Akzeptanz der Makkaroni zum Trotz fremdelten viele Deutsche mit den Makkaroni: „Der Nordeuropäer wird wohl kaum ein schwärmerischer Liebhaber der Maccaroni werden“ (Maccaroni, Kochkunst 5, 1903, 20-22, hier 20).

Wir bleiben lieber hier – Kulinarische und sonstige Vorbehalte (Lustige Blätter 29, 1914, Nr. 29, 9)

In Deutschland war man sich jedoch einerseits sicher, dass man eine billigere Ware gleicher Güte produzierte (Hood, 1904, 344). Die Bilder Italiens waren allerdings eng verbunden mit Naturnähe und frischer Kost, so dass sich deutsche Hausfrauen – wie auch bei Konserven – eine innere Reserve gegenüber den anonymen Teigwaren bewahrten (Fred Hood, Die Industrie der Nudeln, Kochkunst 4, 1902, 49-50, 65-66, hier 50). Frau war sich bewusst, dass es sich um ein „künstlich hergestelltes Nahrungsmittel“ (Maccaroni, die Nationalspeise der Italiener, Das Blatt der Hausfrau 16, 1905/06, 239-240, hier 239) handelte, dass die einfache „Mehlware“ Nährmittel fern des Südens war. Allerdings wusste man um deren küchentechnischen und zeitökonomischen Vorteile, denn die Fertignudeln waren Teil der Verlagerung häuslicher Tätigkeiten auf das Gewerbe, ermöglichten so eine schnellere Küche. Das war wichtig, zunehmend auch in Arbeiterhaushaltungen (Fleisch-Maccaroni, Frauen-Genossenschaftsblatt 6, 1907, 55): „Wo man ein schnelles, billiges, nahrhaftes Gericht bereiten will, sind Maccaroni das beste Aushilfsmittel“ (Maccaroni, 1905/06, 239).

Hauswirtschaftlerinnen wussten anderseits, dass ein Einzelprodukt immer in einem breiteren kulinarischen und gesellschaftlichen Rahmen verstanden werden muss. Denn auch in Italien veränderte sich die Pasta-Produktion, veränderten sich Nudelvorlieben und Qualitätsansprüche: „Der Italiener zieht die dünneren Röhren den stärkeren vor. Er besitzt auch einen ausgebildeteren Geschmack für die Qualität als wir. Während wir anstandslos oft schon sehr lang gelagerte Makkaroni verwenden, sucht der Italiener sie so frisch gemacht wie möglich zu erhalten, und 8 Tage alte scheinen ihm schon kaum mehr annehmbar“ (Bird, 1912, 1711). Hinzu kam der Aufstieg der Spaghetti, anfangs deutlich dünnerer Hohlnudeln, die nun als durchgängige Teigschnürchen massenhaft produziert wurden. Im Deutschen Reich gab es sie vereinzelt schon in den 1870er Jahren (Augsburger Neueste Nachrichten 1874, Nr. 24 v. 28. Januar, 299), doch setzten sie sich abseits der Spezialitätengeschäfte hierzulande erst in den 1920er Jahren durch – parallel zu sinkenden Preisen und vermehrter gewerblicher Produktion in Deutschland. Spaghetti galten zuvor als feiner „als die dicken Makkaroni, die immer etwas Teigiges behalten. Auch die kürzere Kochdauer der Spaghetti ist ein nicht zu unterschätzender Vorzug. Brauchen die dicken Makkaroni mindestens ¾ Stunden zum Garwerden, so sind die Spaghetti in dem dritten Teil der Zeit fertig“ (Makkaroni, Für unsere Mütter und Hausfrauen 1913, Nr. 15, 58). Die Fokussierung der deutschen Anbieter auf eine gleichwertig-verbesserte Makkaroni bedeutete damit eine neuerliche Entfernung vom italienischen Markt, barg aber auch neuerliche Chancen für ein neuerliches Nachahmen und Verbessern. Das galt auch für neue Beikost, denn Ketchup wurde damals noch mit Essig haltbar gemacht, mit Nelken und Muskatnuss verfeinert (H. Roßmann, Moderne Zubereitungsweisen von Tomaten-Mus, Die deutsche Essigindustrie 18, 1914, 500-501).

Ein breit gefächertes Makkaroni-Angebot (Karlsruher Tagblatt 1904, Nr. 281 v. 9. Oktober, 6373)

Abseits dieser transkulturellen kulinarischen Debatten gewannen Makkaroni vor allen während der Teuerungsphasen im Vorkriegsjahrzehnt an Bedeutung. Makkaroni waren eine flexibel zu ergänzende Grundspeise, deren Soße mit und ohne Fleisch, mit und ohne Käse, Butter und Gemüsen zubereitet werden konnte (Rosenheimer Anzeiger 1911, Nr. 233 v. 12. Oktober, 4). Das passte zur deutschen Restküche, das erlaubte marktsensiblen Einkauf angesichts grassierender und – wie heute – politisch durchaus gewollter Inflation. Zudem etablierte sich die Makkaroni-Fabrikware als eine saisonale Übergangskost, die im Frühjahr bereits keimende eingelagerte Kartoffeln ersetzen konnten, ehe Frischware wieder verfügbar war.

Billige deutsche Makkaroni: Anzeige des Berliner Warenhauses A. Wertheim (Vorwärts 1907, Nr. 6 v. 21. März, 8)

Nudeln und Makkaroni waren um die Jahrhundertware zumeist noch anonyme Produkte. Einzig die nationale Herkunft wurde ausgelobt, ebenso die Art der Zusätze. Deutsche Makkaroni kosteten durchweg weniger, das Attribut „italienisch“ verteuerte die Ware. Für die deutschen Hersteller war dies unbefriedigend, konkurrierten sie doch mit Angeboten eines armen Landes mit niedrigen Löhnen. Das deutsche Markenrecht wurde durch das 1894 erlassende Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen modernisiert – und die Teigwarenindustrie nutzte den Markenschutz seither zur Ausbildung neuer Markenidentitäten und erhöhter Wertschöpfung.

Eiernudeln als Standardprodukte: Nationale und regionale Ernährungszuschreibungen (Deutscher Reichsanzeiger 1914, Nr. 89 v. 16. April, 18 (l.), ebd. 1913, Nr. 191 v. 15. August, 15)

Vorreiter waren hierbei die Eiernudelfabrikanten, deren Preise ohnehin an der Spitze lagen. Sie etablierten seit den späten 1890er Jahren zahlreichen Marken, die entweder national ausgerichtet waren, häufiger aber die regionale Nudelkultur des deutschen Südens spiegelten und stärkten. Für die Makkaroniindustrie war die Aufgabe schwieriger, war der Bezug zum italienischen Original doch ein kommunikativer Kraftakt.

Markenartikelanbieter in Nord- und Mitteldeutschland: Gottfried Niemöller, Gütersloh und Vatersche Maccaroni- und Eierwarenfabrik, Lockwitz (Deutscher Reichsanzeiger 1899, Nr. 206 v. 1. September, 9 (l.); ebd., Nr. 273 v. 17. November, 11)

Die deutschen Hersteller kokettierten dabei nur selten mit den aus der Reiseliteratur bekannten Versatzstücken Italiens. Stattdessen positionierten sie ihre Makkaroni als kosmopolitische, als globale Waren. Die Hausfrau war Endpunkt einer langen Beschaffungskette, just für sie geeigneten Hartweizens. Deutsche Makkaroni hatten demnach Weltgeltung, waren moderne Produkte in einer zunehmend globalisierten Welt.

Hahn im italienischen Ambiente: Knorr-Markenzeichen 1891 (Deutscher Reichsanzeiger 1891, Nr. 148 v. 26. Juni, 9)

Eine andere Markenstrategie bestand in abstrakten Markenbildern. Die 1838 in Heilbronn von Carl Heinrich Knorr (1800-1875) gegründete Firma entwickelte sich aus dem Kolonialwarenhandel, stieg in das Ersatzkaffeegeschäft ein, handelte mit Landesprodukten, insbesondere mit Mühlenfabrikaten. Knorr war einer der frühen deutschen Hersteller von Nährmitteln und Suppenpräparaten, dessen Absatz seit den 1880er Jahren durch erst regionale, dann zunehmend nationale Werbepräsenz gefördert wurde. Als Knorr 1891 auch die Teigwarenproduktion aufnahm, nutzte die Firma das bereits etablierte Dachmarkenzeichen des Hahns, bettete es jedoch noch in ein italienisches Ambiente ein. Diese „Maccheroni“ waren durchaus erfolgreich, blieben aber hinter dem Absatz anderer Präparate zurück.

Makkaroni-Verpackung von Knorr 1905 mit dem Markenbild Käthchen (Deutscher Reichsanzeiger 1905, Nr. 81 v. 28. Februar, 14)

Das änderte sich erst, nachdem Knorr im frühen 20. Jahrhundert in die großbetriebliche Fertigung einstieg. Von französischen Ingenieuren erwarb man neue Trocknungsverfahren (Erfolge der deutschen Maccaroni-Industrie, Kochkunst und Tafelwesen 9, 1907, 198). Damit konnte man die Makkaroni nicht nur schneller verkaufsfertig machen, sondern besaß auch ein Alleinstellungsmerkmal: „Knorrs Makkaroni […] werden aus dem besten Rohmaterial hergestellt und zwar nach besonderem, durch zwei D. R.-Patente geschütztes Verfahren. Hierbei geschieht die Anfertigung ganz automatisch, also nicht durch Händearbeit, was im Gegensatz zu den früheren Methoden ein unschätzbarer Vorteil ist“ (Unsere Nährmittel, Großer Volkskalender des Lahrer hinkenden Boten 1906, Anzeigenanhang). Die Werbung bediente damit Kernpunkte des deutschen Italienbildes: „‚Gekaufte Mehlspeisen darf meine Frau nicht kochen‘ hörte man früher allgemein und war dieser Standpunkt nicht ganz unberechtigt, wenn man bedenkt, in welcher primitiven Weise die Mehlspeisen früher erzeugt wurden. Heute gibt es jedoch modern eingerichtete Teigwarenfabriken, deren Fabrikate gegenüber das frühere Mißtrauen nicht mehr am Platze ist. So werden z.B. in der bekannten Nahrungsmittelfabrik von C.H. Knorr […] mit frischer Luft getrocknet, so daß der Teig weder mit der Hand des Arbeiters, noch mit Pappdeckeln in Berührung kommt“ (Arbeiter-Zeitung 1908, Nr. 59 v. 29. Februar, 9).

Reichsweite Präsenz: Werbung für Knorrs Makkaroni (Der Welt-Spiegel 1912, Nr. 6 v. 11. Februar, 6)

Anfangs vor allem in Form von kleinen Werbetexten propagiert, bündelte Knorr seine zunehmend ausdifferenzierte Palette von Teigwaren unter dem Bild des Hahns, der natürlich eine Reminiszenz an die deutsche Eiernudelkultur war. Doch als Vollsortimenter bot die Firma gleichermaßen Weich-, Hartweizen- und Eier-Makkaroni an. Anders als die neapolitanischen Köche sang Knorr von der „Vervollkommnung der Maschinen“, von vollwertigen und schnell zuzubereitenden Nährmitteln (Moderne Teigwaren, Kochkunst und Tafelwesen 12, 1910, 300-302, hier 301). Auf Grundlage der schon für die Suppenpräparate etablierten Vertriebsnetze wurde Knorr zum wohl wichtigsten nationalen Makkaronianbieter im späten Kaiserreich: „Knorr-Suppen und Auto-Maccaroni nähren am besten und billigsten“ (E. Zilka, Die Schmiere. Humoreske, Der Volksfreund 1913, Nr. 34 v. 17. April, 1-2, hier 1) hieß es nun, Ausdruck auch des Größenwachstums der Nahrungsmittelindustrie: „Die Herstellung von Teigwaren oder Nudeln, die ursprünglich nur im Haushalt und mit der Hand erfolgte, ist im Laufe der letzten 25 Jahre zum Großbetrieb herangewachsen“ (Neues Verfahren zur Herstellung von Maccaroni, Kochkunst 8, 1906, 79-80, hier 80).

Storch-Markenartikel als Qualitätsprodukt (Straßburger Neueste Nachrichten 1913, Nr. 106 v. 8. Mai, s.p.)

Knorrs Wettbewerber folgten, doch bedienten sie zumeist regionale Märkte. Das galt besonders für die Eier-Makkaroni. All diese marketingorientierten Firmen etablierten nicht nur Markenbilder (allerdings noch nicht abstrakte Markennamen), sondern setzten auch klar identifizierbare Verkaufspackungen durch.

Die Entzauberung der Makkaroni im Ersten Weltkrieg

War schon die Sprache der Markenartikelproduzenten sachlich, auf hauswirtschaftliche Vorteile ausgerichtet, so entzauberte der Weltkrieg die Makkaroni nochmals. Italien trat nicht an der Seite seiner früheren Bundesgenossen in den Krieg ein, wechselte gegen territoriale Zusagen vielmehr die Seiten und erklärte im Mai 1915 den Mittelmächten den Krieg.

Makkaronisierung des Gegners (Wieland 1, 1915/16, Nr. 11, 9)

Dieser „Verrat“ „von landgierigen Makkaronifressern“ (Central-Volksblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg 1917, Nr.282 v. 6. Dezember, 1) führte zu einer allgemeinen Schmähung des Kriegsgegners. Trotz beträchtlicher Unterstützung der Entente unterstrich der Krieg die militärisch-industrielle Rückständigkeit Italiens und mündete in sinnlose Gemetzel. Als mit massiver Unterstützung deutscher Truppen die zwölfte Isonzoschlacht 1917 mit einer fast verheerenden Niederlage der Italiener endete, wurde der Vormarsch in die Piaveebene auch im Medium des Essens zelebriert.

Deutsche Truppen als Vorläufer der deutschen Touristen der 1950er Jahre (Ulk 46, 1917, Nr. 46, 3)

Die (virtuelle) Einverleibung der Makkaroni in eroberten italienischen Territorien war jedoch nur Teil eines breiteren Kulturkampfes. Es ging um Sprachreinigung, also nicht nur um die Tilgung der Pasta-Begriffe zugunsten edler deutscher Namen, sondern auch um die Abkehr vom nachäffenden „Makkaroni-Deutsch“ vieler Auslandsdeutscher (Eduard Engel, Weltsprachen nach dem Kriege, Daheim 52, 1915-16, Nr. 43, 10-11, hier 11). Deutsche weigerten sich „Makkaroniesser“ genannt zu werden, zumal von den als „Makkaronifressern“ attribuierten Italienern (Curt Bauer, Italienische Lebensmittel-Fata Morgana, General-Anzeiger für Bonn und Umgegend 1920, Nr. 10884 v. 9. Dezember, 5). Dabei ging es auch handgreiflich zu, etwa als 1919 Unter den Linden vier italienische Offiziere als „Maccaroni“ beschimpft wurden, einer davon dem Schmäher eine Ohrfeige erteilte und es nur Schutzleuten zu verdanken war, dass der folgende Auflauf nicht eskalierte (Ein neuer peinlicher Zwischenfall in Berlin, Deutsche Reichszeitung 1919, Nr. 220 v. 14. August, 2).

Die Sprachpflege zielte aber auch auf die Tilgung des Begriffs „Makkaroni“, auf dessen Ersatz etwa durch „Verrat- oder Hohlnudeln“ (J.B. Krauß, Orientfahrt im Weltkrieg. 2. Wiens wirtschaftliche Verhältnisse, Badischer Beobachter 1915, Nr. 528 v. 23. November, 2). Zahlreiche Kriegskochbücher verzichteten auf den italienischen Begriff (etwa Käthe Birke, Die fleischlose Küche in der Kriegszeit […], Karlsruhe s.a. [1917]), auch im Rahmen der Rationierungswirtschaft wurden vielfach „Hohlnudeln“ ausgegeben (Badischer Beobachter 1919, Nr. 174 v. 12. April, 4). Der Begriff fand sich zwar schon lange zuvor, begleitete die Akkulturation der Makkaroni (Tag-Blatt der Stadt Bamberg 1846, Nr. 130 v. 12. Mai, 566; Straubinger Tagblatt 1866, Nr. 220 v. 20. September, 939, Ingolstädter Tagblatt 1874, Nr. 54 v. 3. März, 216). Doch der abgrenzte Begriff der „Hohlnudel“ hielt sich bis weit in die 1920er Jahre, wurde auch von einigen Herstellern konsequent benutzt.

Temporäre Sprachreinigung: Hohlnudel-Angebote (Karlsruher Tagblatt 1924, Nr. 382 v. 11. September, Beil., 3 (l.); ebd. Nr. 376 v. 7. September, 3)

Doch nicht nur diese Ideologisierung entzauberte die Makkaroni. Als nahrhaftes und lagerfähiges Produkt waren sie nämlich auch ein integraler Bestandteil der Rationierungswirtschaft. Dazu trugen verstärkte italienische Lieferungen 1914/15 bei (Berliner Volks-Zeitung 1915, Nr. 185 v. 12. April, 4; Münchner Neueste Nachrichten 1915, Nr. 345 v. 17. Juli, General-Anzeiger, 1). Doch zumeist handelte es sich um deutsche Makkaroni, immer weniger aus Hart-, immer mehr aus Weichweizen. Als Mitte 1915 die deutschen Makkaroniproduzenten von der Zentralen Einkaufs-Gesellschaft Weizenkontingente zugewiesen bekamen, unterstricht dies, ebenso wie der Einbezug in die seit Oktober 1915 geltenden Höchstpreisregeln, die nicht unbedeutende Stellung des Nährmittels als Alltagsspeise (Nudeln und Makkaroni, Berliner Börsen-Zeitung 1915, Nr. 345 v. 27. Juli, 4; Preisregelung für Teigwaren, Berliner Volks-Zeitung 1915, Nr. 556 v. 30. Oktober, 3).

Makkaroni wurden vor allem als Beikost und Suppenbestandteile verwendet, im Haushalt wohl auch als Hauptmahlzeit (Die neuen Volksküchen, Münchner Neueste Nachrichten 1916, Nr. 182 v. 3. Juni, General-Anzeiger, 1). In den seit Mitte 1916 eingerichteten Volksküchen waren sie Ausdruck sowohl nationalen Durchhaltewillens als auch der schwindenden Nahrungsmittelreserven: „Wenn der Teufel in der Not auch Fliegen frißt, dann dürfte man wohl auch erwarten, daß der Münchner Fleischesser in der Not auch Makkaroni, Reis und Gemüse essen kann“ (Decker, Zentralisierung der Volksernährung, Münchner Neueste Nachrichten 1916, Nr. 299 v. 14. Juni, General-Anzeiger, 1). Weizen wurde jedoch immer knapper, so dass sich die Makkaroni-Qualität massiv verschlechterte (Makkaroni in Gefahr!, Münchner Neueste Nachrichten 1917, Nr. 59 v. 19. Februar, 3). Ersatzmittel aber gab es nicht, im Gegensatz zu Eiernudeln.

Deutsche Makkaroni als billige Alltagsspeise in den 1920er Jahre

Es dauerte bis 1922, ehe die Teigwarenproduktion wieder an alte Höhen anknüpfen konnte. Die völkerrechtswidrige Seeblockade Deutschlands wurde bis 1919 beibehalten, der Bürgerkrieg in Russland unterminierte Hartweizenimporte. Danach aber setzte eine reichsweite Gemeinschaftswerbung der Hersteller ein: Makkaroni aus Hartweizen galten dabei als „Helfer in der Not“ (C.V.-Zeitung 1, 1922, 157), als „Deutsche Ware“, der „besten Auslandsware überlegen“.

Gemeinschaftswerbung für deutsche Teigwaren – inklusive deutscher Makkaroni (C.V.-Zeitung 1, 1922, 206 (l.); ebd., 147)

Trotz weiterer Rückschläge während der Hyperinflation boten insbesondere die großen Markenartikelproduzenten seit Mitte der 1920er das bekannt breite Sortiment deutscher Makkaroni an. Mehr schien möglich, entsprechend finden sich zu dieser Zeit vermehrte Rezeptangebote, um die Teigwaren vielfältiger einzusetzen (Gerichte von Makkaroni, Haus Hof Garten 46, 1924, 113)

Ausbreitung starker, reichsweit präsenter Markennudeln (Vorwärts 1926, Nr. 462 v. 1. Oktober, 4)