Fortschritt und Emanzipation als Ziele des neuen Jahrhunderts (Lustige Blätter 15, 1900, Nr. 1, 1)

Anfang Januar 1900 war durchaus vergnüglich. Natürlich nicht im offiziellen Berlin. Die Neujahrsansprache Kaiser Wilhelm II. an die Offiziere der Garnison kritisierte den „Gamaschendienst“ der preußischen Armee um 1800, das ehedem „in Luxus und Wohlleben und thörichter Selbsterhebung“ verkommene Offizierskorps. Die Reorganisation des Landheeres sei Grundlage der vom Heer errungenen deutschen Einheit gewesen, nun werde er ähnliches mit der Marine vornehmen (Berliner Tageblatt 1900, Nr. 1 v. 2. Januar, 1). In Berlin hatte es zuvor eine von Hunderttausenden frequentierte Silvesterfeier gegeben: „Nach elf Uhr strömten aus den Theatern, Tingeltangels und Kaffeehäusern neue Schaaren auf die Straßen, und das Wetter war auch wie geschaffen zum Lustwandeln; denn infolge der Dunkelheit und des unerhörten Gedränges bemerkte man nicht, wie wenig erfreulich die unteren Partien der Kleidung sich rasch infolge des centimeterhoch auf den Straßen liegenden Schmutzes gestalteten, sondern man erfreute sich an der milden Luft und an dem prachtvollen Sternenhimmel“ (Berliner Tageblatt 1900, Nr. 1 v. 2. Januar, 1). Es folgten Schüsse der Gardeartillerie. Fanfarenklänge der festlich geschmückten Stadtkapelle begrüßten das neue Jahr, das neue Jahrhundert. All das war begleitetet vom rituellen Kampf gegen die Zylinder – Wichskopp! Wichskopp! –, doch die in kolossaler Stärke angerückte Polizei hielt den Schabernack im Rahmen.

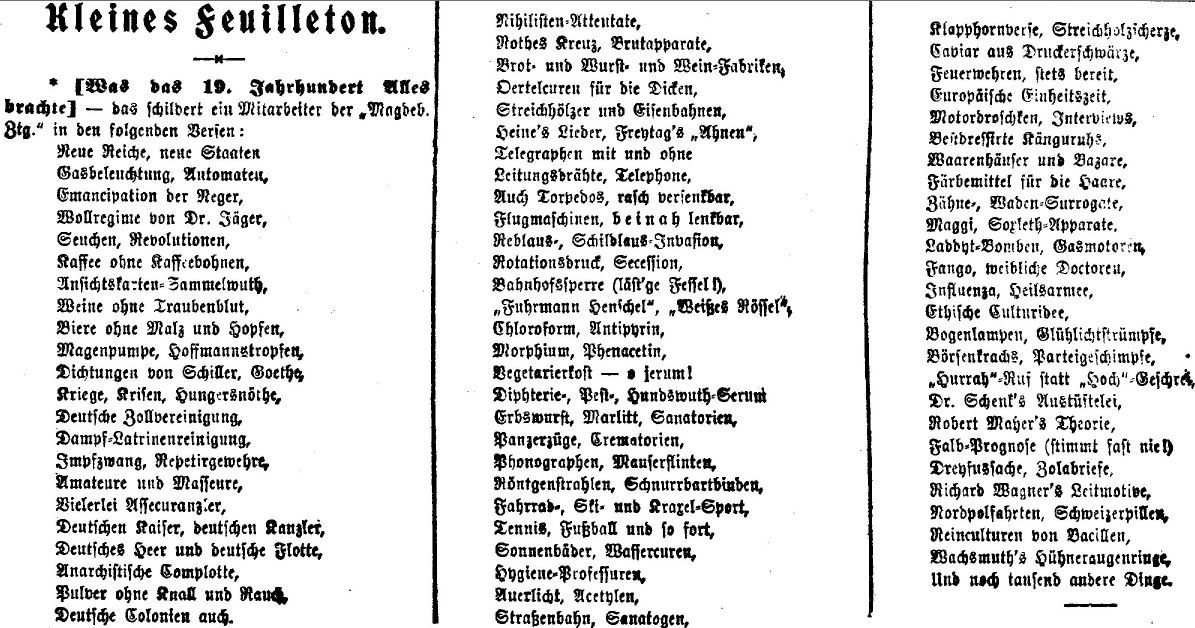

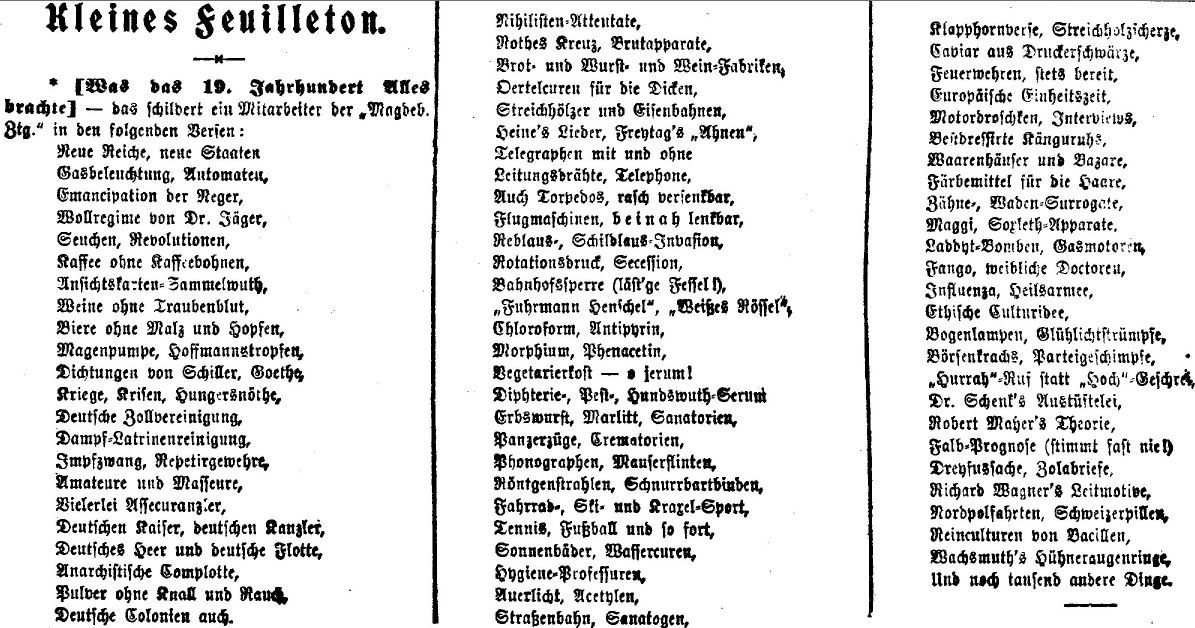

Neujahr kam, der Kater, der Alltag. Und doch, es gab ein nettes Aperçu: Zuerst in der Hauptstadtpresse, dann auch in den Provinzen, zuerst in Zeitungen, dann auch in den Zeitschriften konnte man einen Abschiedsgesang auf das 19. Jahrhundert lesen, eine Art Leistungsbilanz. Was hat das 19. Jahrhundert gebracht? – So fragte ein rhythmisch-stakkatohaftes Gedicht. Darin dominierten Errungenschaften, die das Deutsche Reich zu einem Machtstaat, zugleich aber zu einer Konsumgesellschaft gemacht hatten, beides präsent bei der Feier der Jahrhundertwende. Es war mit einem Lächeln geschrieben, mit Sinn für die Eitelkeiten der Zeit, für die Abwege des Alltags. Anders als seine Majestät widmete es sich aber nicht den ach so großen Themen der Zeit, sondern ihrer Dynamik, dem immer voran Drängenden – und schlug damit durchaus einen Bogen bis heute. Die Nervosität der Zeit wurde deutlich, doch es waren Vibrationen der bürgerlichen Zivilgesellschaft, der ungestüm vorandrängenden urbanen Marktgesellschaft, die so in Reime gegossen wurden (mehr hierzu bietet Das Neue Jahrhundert. Europäische Zeitdiagnosen und Zukunftsentwürfe um 1900, hg. v. Ute Frevert, Göttingen 2000; Visionen der Zukunft um 1900. Deutschland, Österreich, Russland, hg. v. Sergej Taskenov und Dirk Kemper, Paderborn 2014).

Das 19. Jahrhundert hat die Grundlagen unseres Wohlstandes, unserer Art des Lebens geschaffen – doch in der Öffentlichkeit spielt es kaum mehr eine Rolle, ist im Großen und Ganzen vergessen. Daher folgt dem Gedicht ein zweiter Reigen, einer mit Abbildungen aus dieser Zeit. Das kommt nicht so eingängig-nett daher wie diese Alltagspoetik, kann Ihnen aber vielleicht diese Zeit plastischer vor Augen führen und eventuell auch Lehrer ermutigen, dem 19. Jahrhundert abseits der Gründung des kleindeutschen Reiches und der Industrialisierung Konturen zu verleihen und auf Geschichte neugierig zu machen. Doch nun erst einmal Platz für den unbekannten Autor und seinen Betrag zur Jahrhundertwende 1900:

„Was hat das neunzehnte Jahrhundert gebracht?

Was wir sahn in hundert Jahren,

sollt prägnant ihr hier erfahren:

Neue Reiche, neue Staaten,

Gasbeleuchtung, Automaten,

Emancipation der Neger,

Wollregime von Dr. Jäger,

Seuchen, Revolutionen,

Kaffee ohne Kaffeebohnen,

Ansichtskartensammelwuth,

Weine ohne Traubenblut,

Biere ohne Malz und Hopfen,

Magenpumpe, Hoffmannstropfen,

Dichtungen von Schiller, Goethe,

Kriege, Krisen, Hungersnöthe,

Deutsche Zollvereinigung,

Dampflatrinenreinigung,

Impfzwang, Repetirgewehre,

Amateure und Masseure,

Vielerlei Assecuranzler,

Deutschen Kaiser, Deutschen Kanzler,

Deutsches Heer und Deutsche Flotte,

Anarchistische Complotte,

Pulver ohne Knall und Rauch,

Deutsche Colonien auch,

Nihilistenattentate,

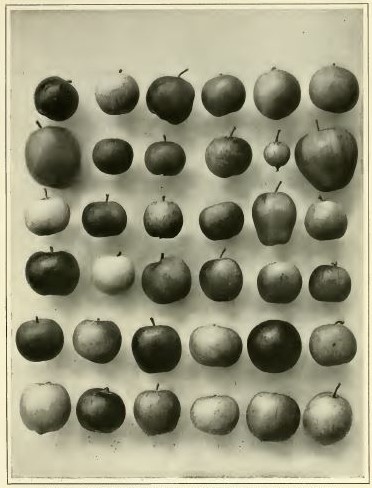

Rothes Kreuz, Brutapparate,

Brod- und Wurst- und Weinfabriken,

Oertel-Curen für die Dicken,

Streichhölzer und Eisenbahnen,

Heines Lieder, Freytags „Ahnen“,

Telegraphen mit und ohne

Leitungsdrähte, Telephone,

Auch Torpedos, rasch versenkbar,

Flugmaschinen, beinah lenkbar,

Reblaus-, Schildlausinvasion,

Rotationsdruck, Secession,

Bahnhofsperre (läst‘ge Fessel!),

„Fuhrmann Henschel“, „Weißes Rössel“,

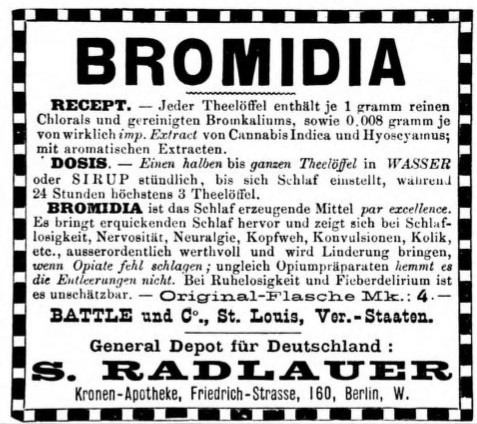

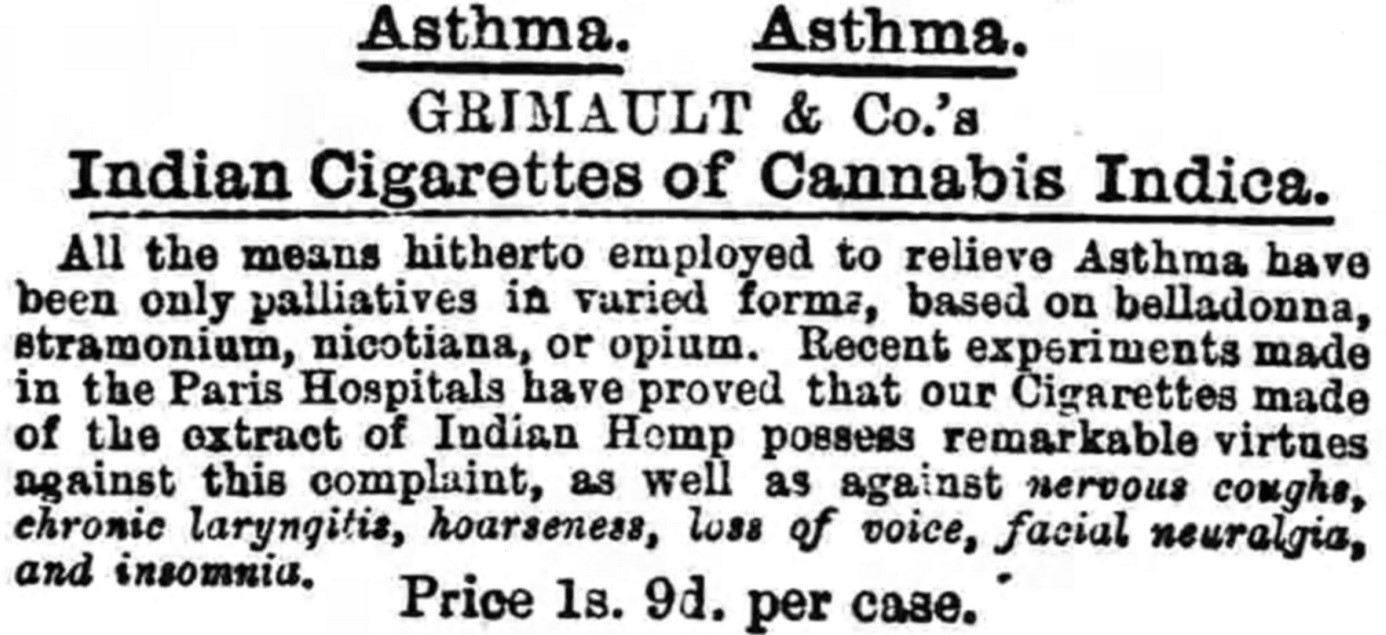

Chloroform, Antipyrin,

Morphium, Phenacetin,

Vegetarierkost — o jerum!

Diphtherie-, Pest-, Hundswuthserum,

Erbswurst, Marlitt, Sanatorien,

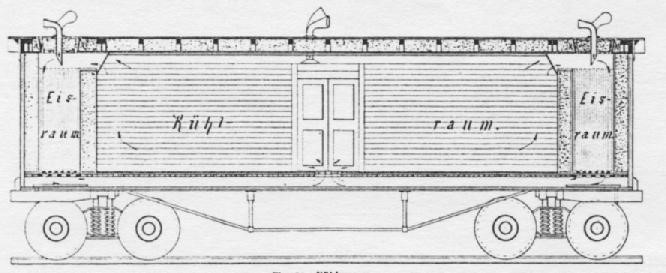

Panzerzüge, Crematorien,

Phonographen, Mauserflinten,

Röntgen-Strahlen,

Schnurrbartbinden,

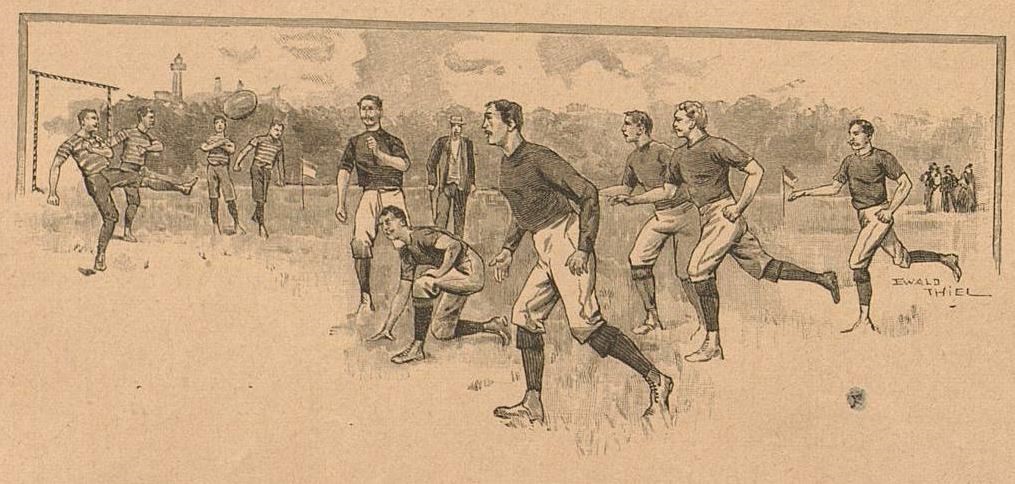

Fahrrad-, Ski- und Kraxelsport,

Tennis, Fußball und so fort,

Sonnenbäder, Wasser-Curen,

Hygiene-Professuren,

Auerlicht, Acetylen,

Straßenbahn, Sanatogen,

Klapphornverse, Streichholzscherze,

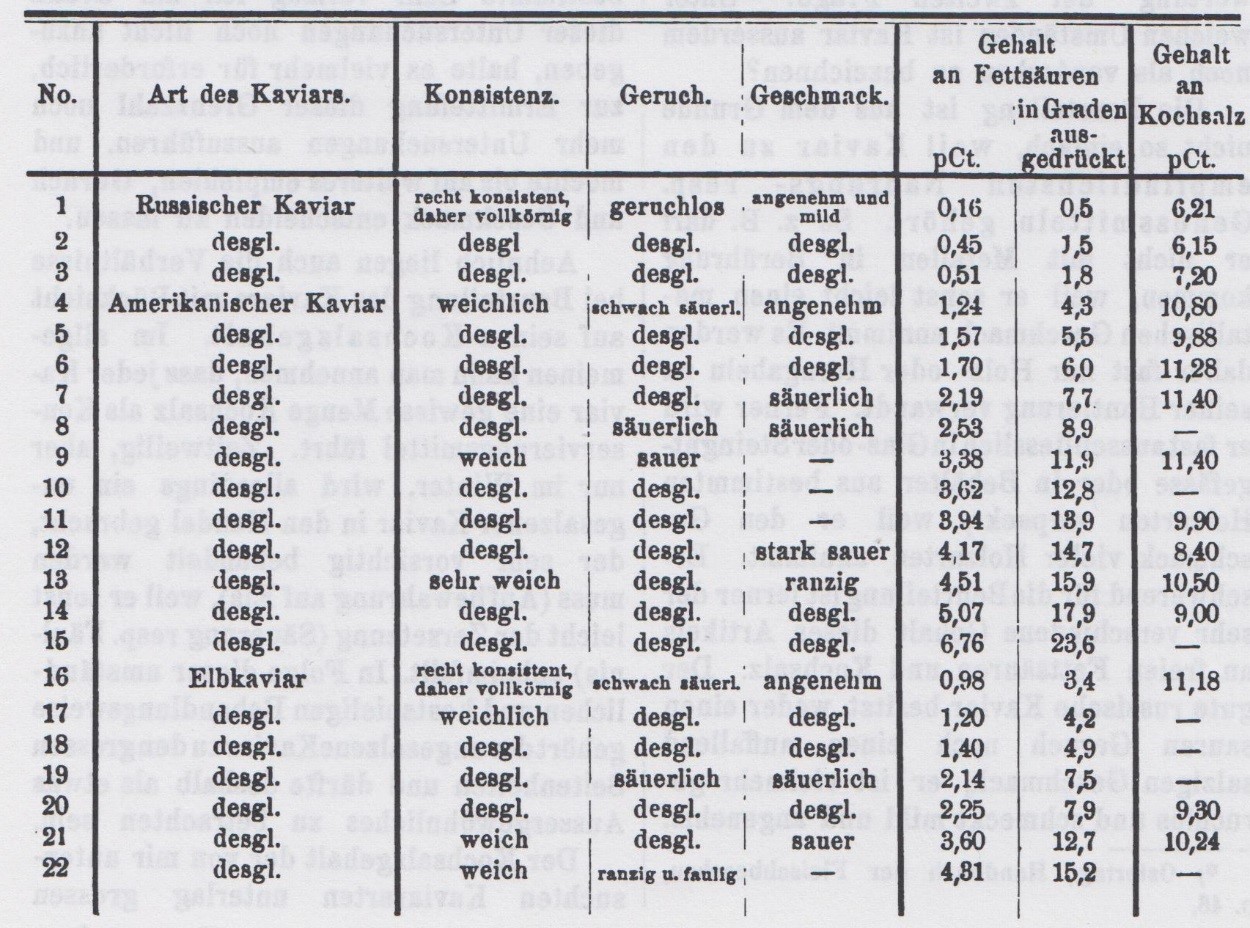

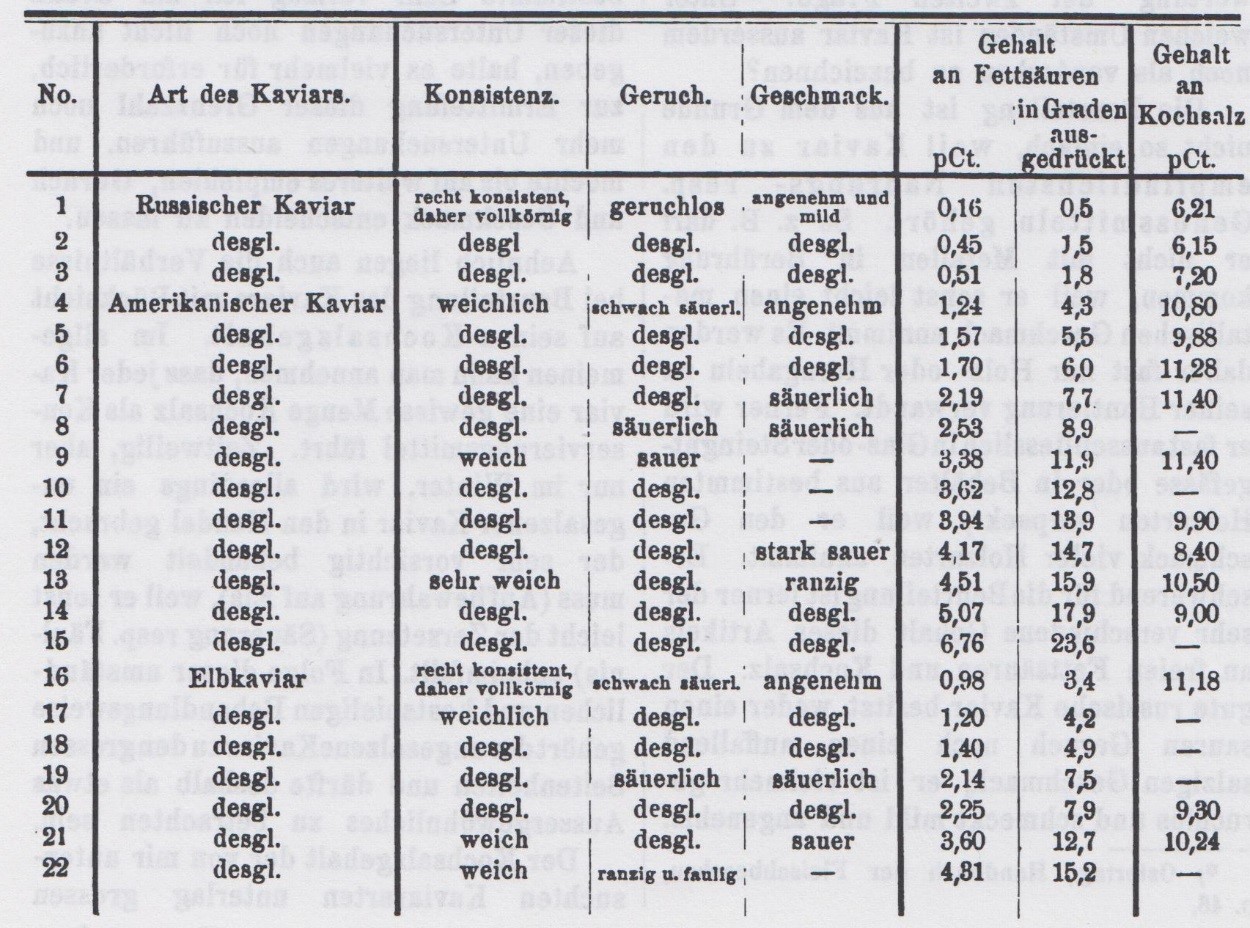

Caviar aus Druckerschwärze,

Feuerwehren, stets bereit,

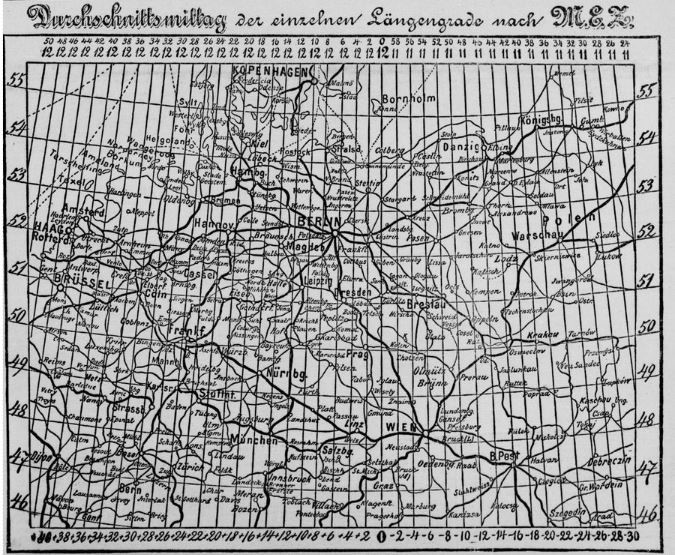

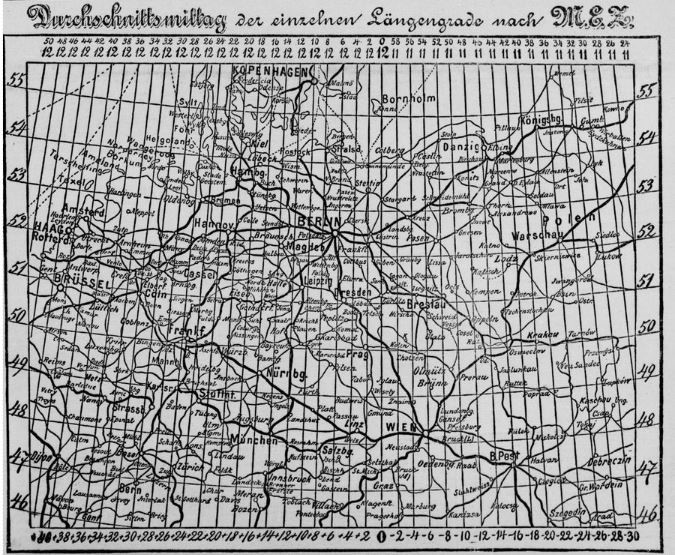

Europäische Einheitszeit,

Motordroschken, Interviews,

Bestdressirte Känguruhs,

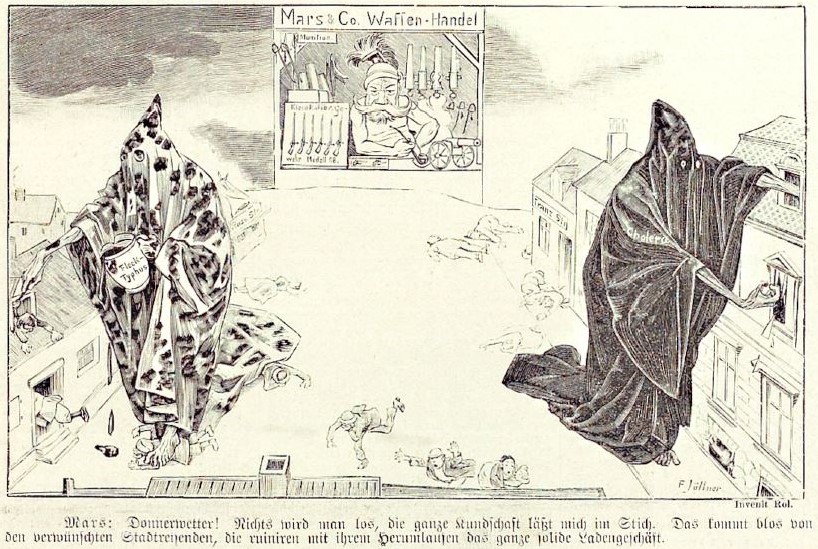

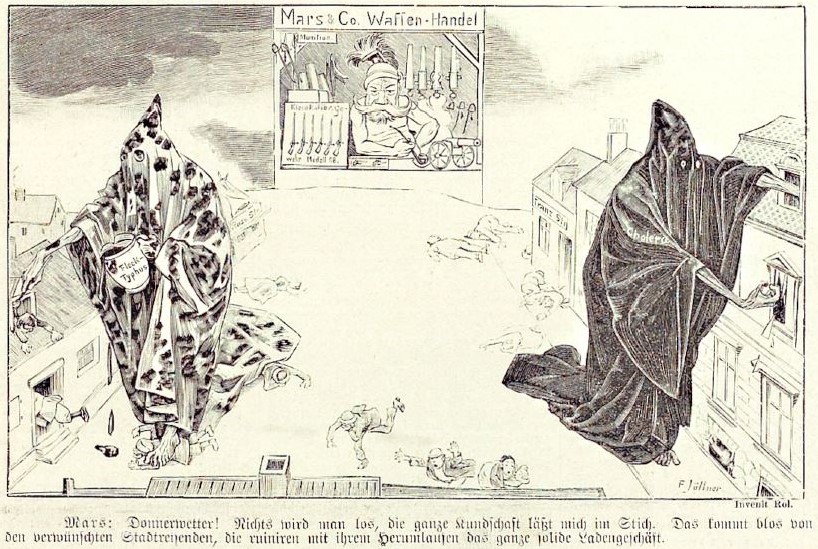

Waarenhäuser und Basare,

Färbemittel für die Haare,

Zähne-, Waden-Surrogate,

Maggi, Soxleth-Apparate,

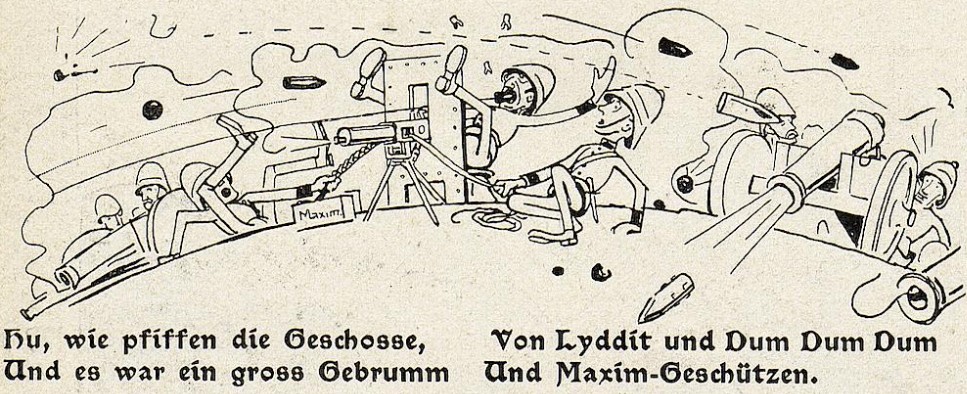

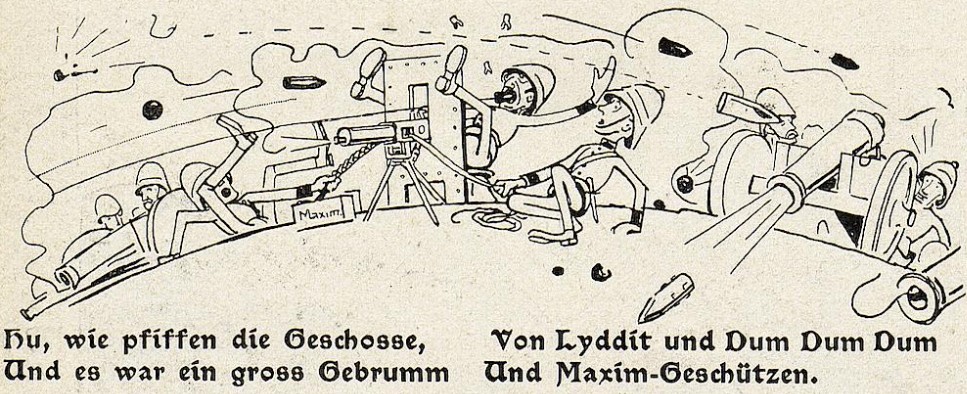

Lyddit-Bomben, Gasmotoren,

Fango, weibliche Doctoren,

Influenza, Heilsarmee,

Ethische Culturidee,

Bogenlampen, Glühlichtstrümpfe,

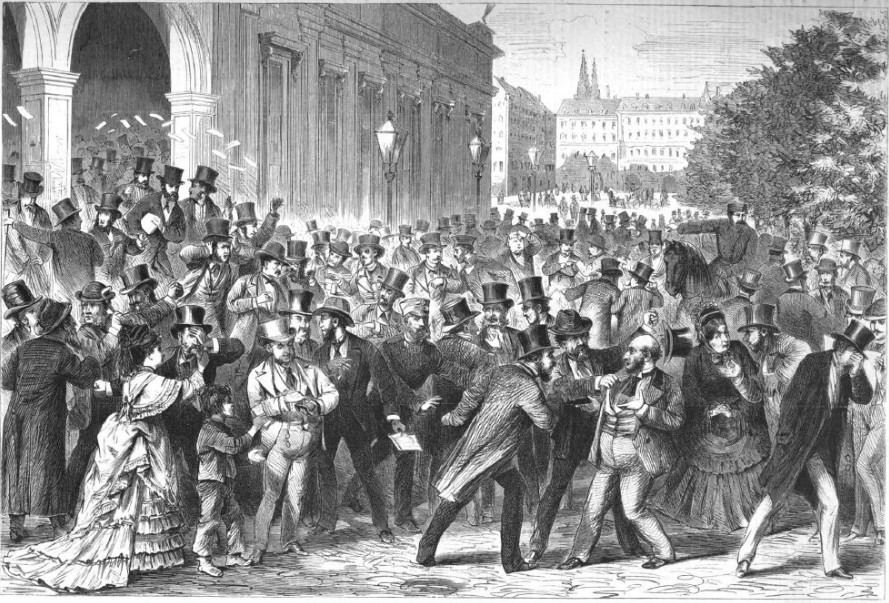

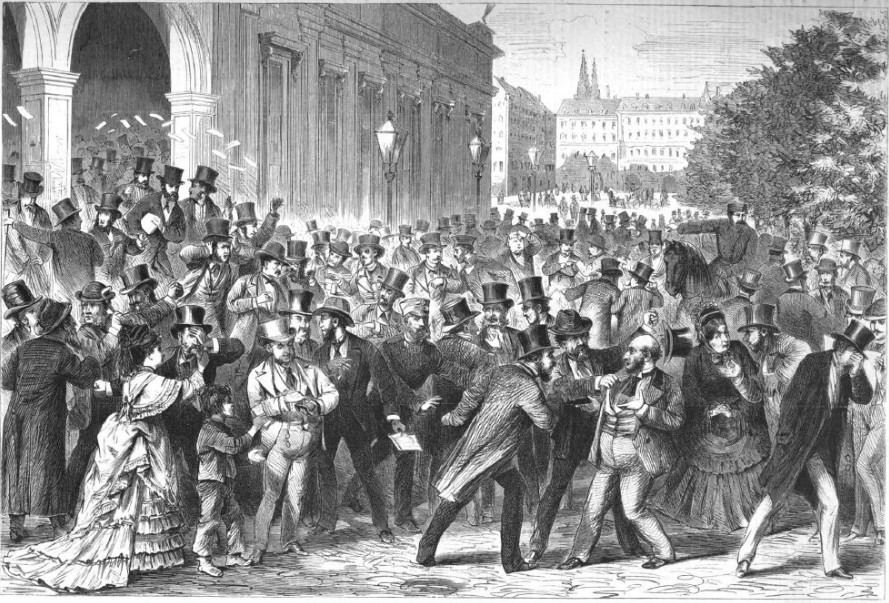

Börsenkrachs, Parteigeschimpfe,

„Hurrah“- Ruf statt „Hoch“ Geschrei,

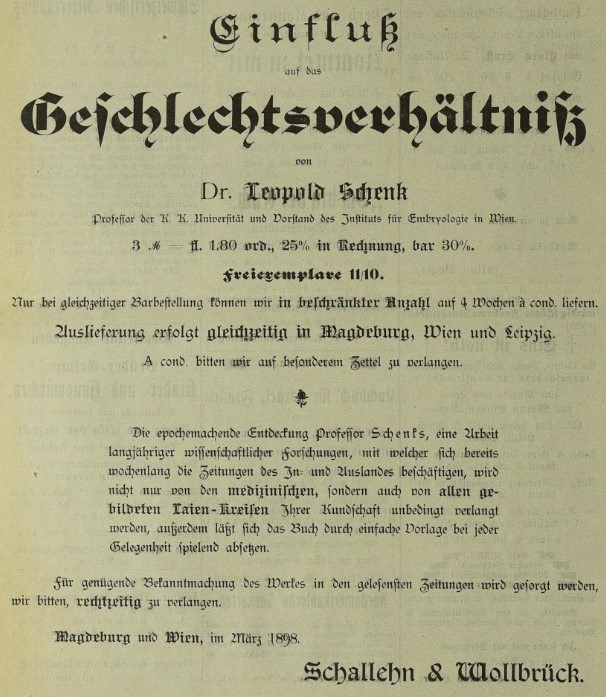

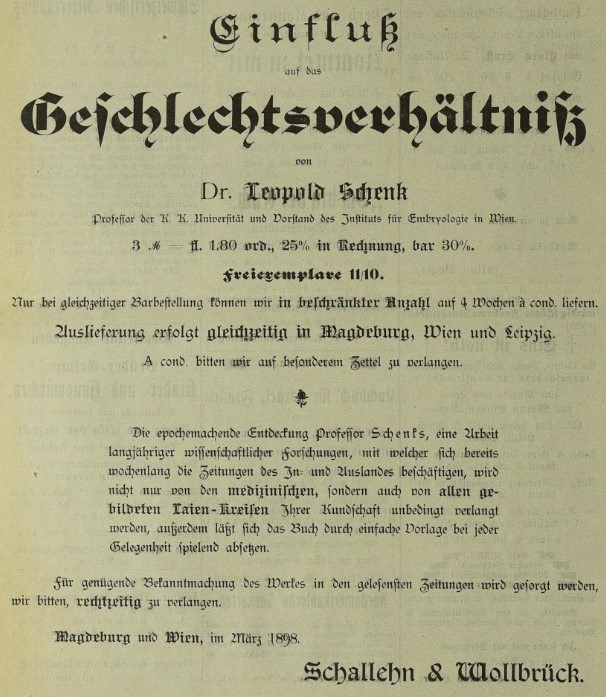

Dr. Schenks Austüftelei,

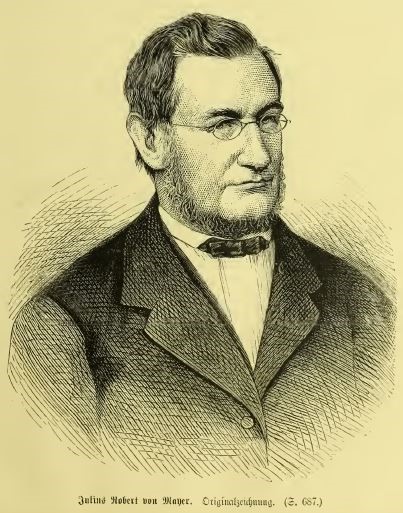

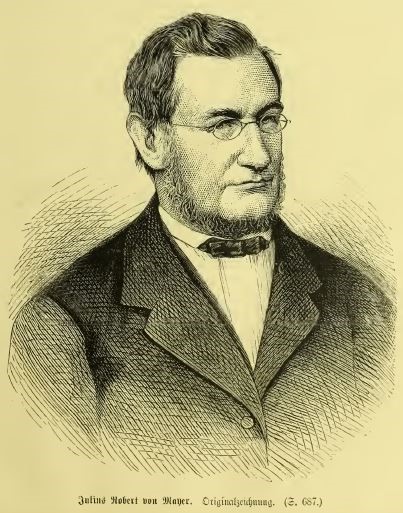

Robert Mayers Theorie,

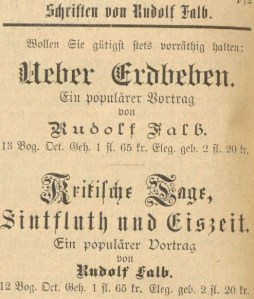

Falb-Prognose (stimmt fast nie!),

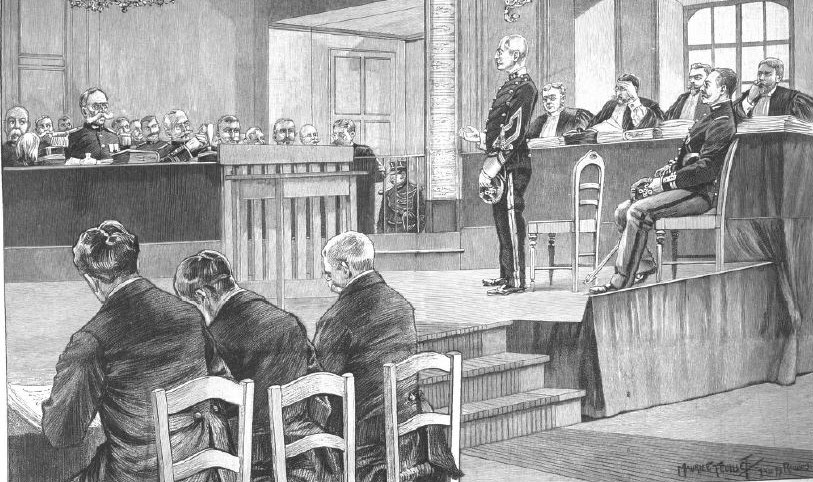

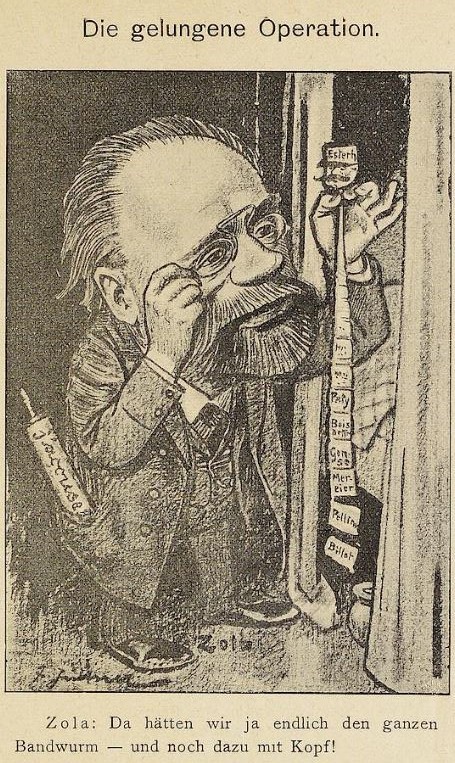

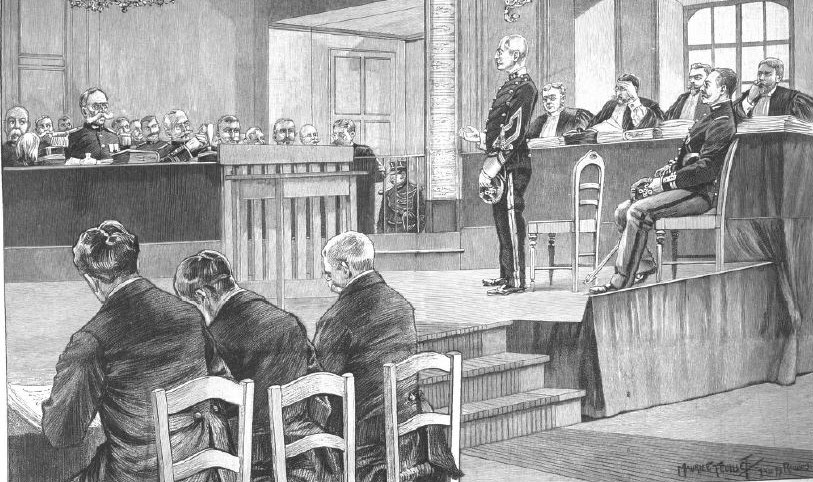

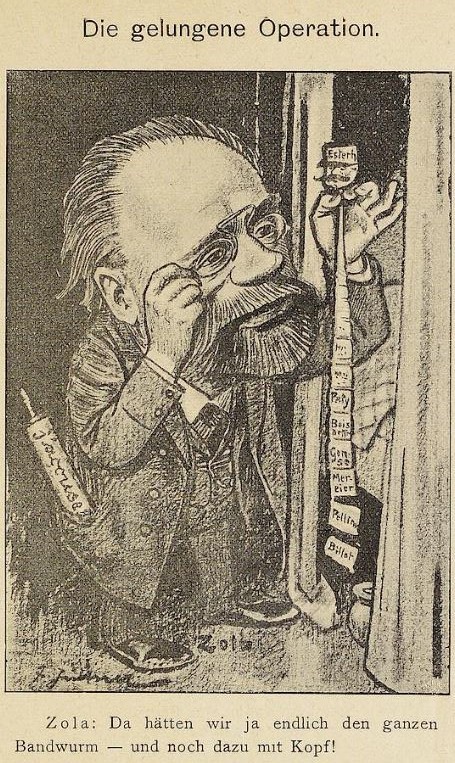

Dreyfus-Sache, Zola-Briefe,

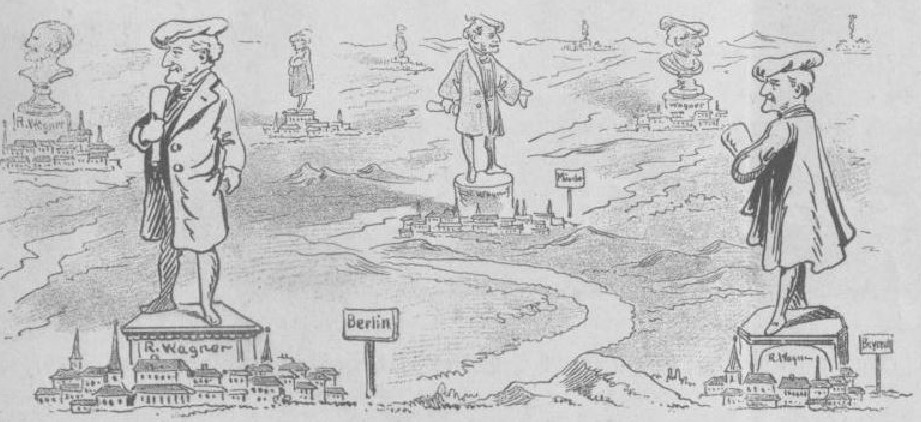

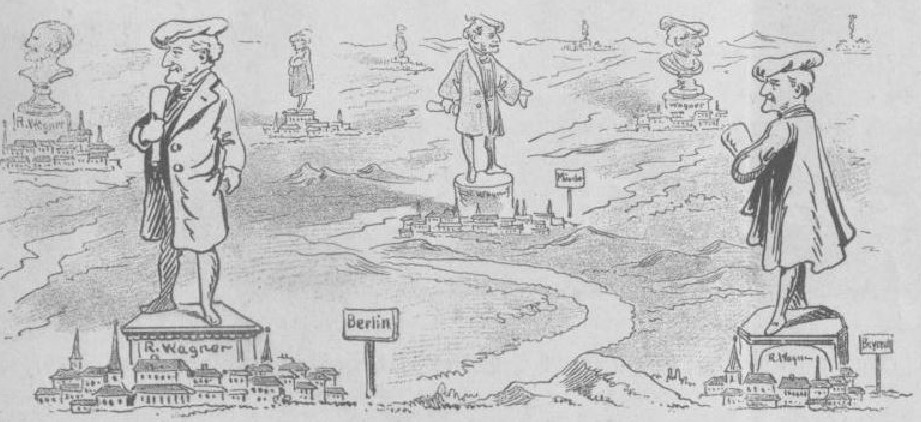

Richard Wagners Leitmotive,

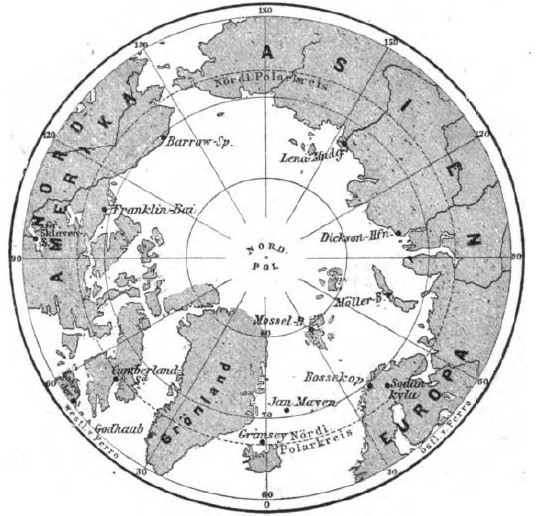

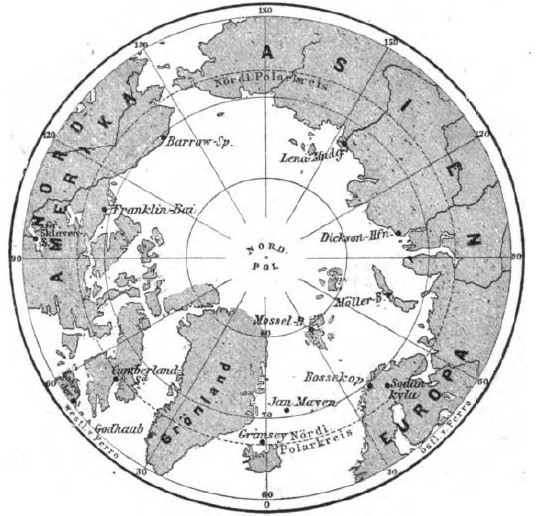

Nordpolfahrten, Schweizerpillen,

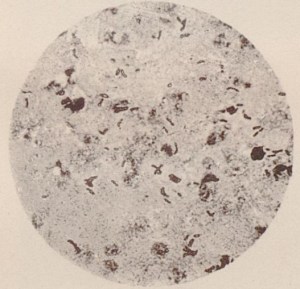

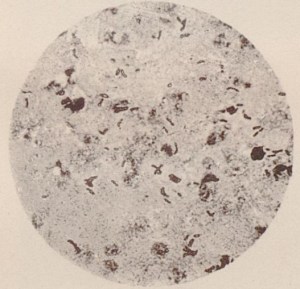

Reinculturen von Bacillen,

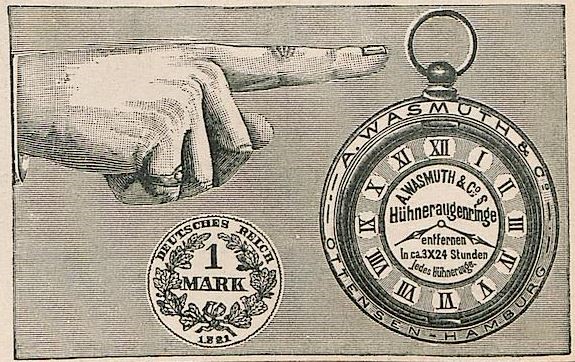

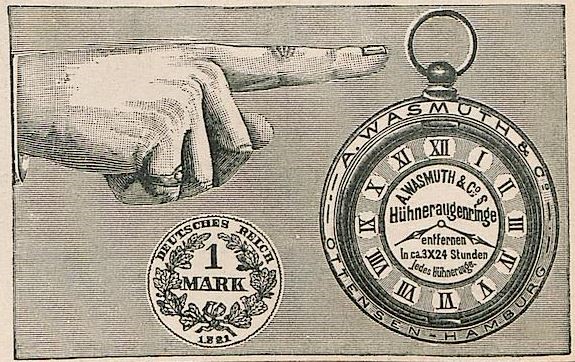

Wasmuths Hühneraugenringe

und noch tausend andere Dinge.

Dies des Säculums Bedeutung,

nach der „Magdeburger Zeitung“

(Berliner Börsen-Zeitung 1900, Nr. 4 v. 4. Januar, 9-10).

Diese Fassung stammt aus der Berliner Börsen-Zeitung vom 4. Januar 1900 – und erschien parallel in weiteren führenden Hauptzeitungen (Berliner Tageblatt, Nr. 4 v. 3. Januar, 3, Volks-Zeitung 1900, Nr. 4 v. 4. Januar, 5). Die Quelle zur „Magdeburger Zeitung“ zurückverfolgen konnte ich nicht, denn ein solcher Titel ist in der Zeitschriftendatenbank für dieses Jahr nicht nachgewiesen. Doch es gibt einen Grund für die Verwischung der Spuren. „Was hat das 19. Jahrhundert gebracht“ ist nämlich die deutlich gekürzte, umgestellte und teils auch ergänzte Fassung des Gedichtes „Ein halbes Säkulum“, erschienen mehr als anderthalb Jahre zuvor in der Münchener Kunst- und Satirezeitschrift „Jugend“ (3, 1898, Nr. 19 v. 7. Mai, n. 325). Autor war Biedermeier mit ei, ein Pseudonym des Schriftleiters Fritz von Ostini (1861-1927). Das Gedicht war eine fröhliche Selbstreflektion anlässlich eines fiktiven fünfzigsten Geburtstag, Teil eines Heftes im Andenken an das tolle Jahr 1848. Es war ein Dankesgruß dem „Wohl der Wissenschaft / Und des Menschengeistes Schläue“, eine atemlose Beschwörung der Errungenschaften und Erfindungen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Doch der Erfolg war begrenzt, Nachdrucke gab es jedenfalls nur vereinzelt (Wochenblatt für Zschopau 1898, Nr. 61 v. 24. Mai, 6).

Angesichts der nach wie vor auf dem Stand eines Entwicklungslandes verharrenden Digitalisierung deutscher Tageszeitungen und Wochenzeitschriften kann man die Verbreitung von „Was hat das 19. Jahrhundert gebracht“ leider nicht genau nachzeichnen. Doch angesichts des breit gestreuten Abdrucks in der dank der vorzüglichen Arbeit der Österreichischen Nationalbibliothek einfach zu erschließenden deutschsprachigen Presse Österreich-Ungarns ist es recht sicher, dass das Gedicht Millionen Leser fand (Neue Freie Presse 1900, Nr. 12704 v. 5. Januar, 1, Neues Wiener Journal 1900, Nr. 227 v. 5. Januar, 5, Das Vaterland 1900, Nr. 5 v. 6. Januar, 7-8, Innsbrucker Nachrichten 1900, Nr. 5 v. 8. Januar, 10, Arbeiter-Zeitung 1900, Nr. 7 v. 9. Januar, 4, Tages-Post [Linz] 1900, Nr. 5 v. 9. Januar 3, Grazer Tagblatt 1900, Nr. 10 v. 10. Januar, 7, Leitmeritzer Zeitung 1900, Nr. 3 v. 10. Januar, 47, Volksblatt für Stadt und Land [Wien] 1900, Nr. 2 v. 11. Januar, 3; Freie Stimmen 1900, Nr. 9 v. 31. Januar, Roman-Beil., 280, Signale für die musikalische Welt 58, 1900, 122, Drogisten-Zeitung 1900, Nr. 7 v. 8. April, 154, Pharmaceutische Post 15, 1900, Nr. 33 v. 15. April, 218). Auch in der Schweiz ward es abgedruckt, etwas später, gewiss (Schweizer Sportblatt 3, 1900, Nr. 3, 3). Und selbstverständlich ergötzten sich auch Auslandsdeutsche an dem Gedicht (Der Deutsche Correspondent 1900, Nr. 21 v. 20. Januar, 9). Die rasche Verbreitung dürfte Wolffs Telegraphisches Bureau ermöglicht haben, die 1850 in Berlin gegründete führende deutsche Nachrichtenagentur. Das Gedicht tauchte auch später noch ab und an auf (Vorarlberger Tagblatt 1903, Nr. 5100 v. 2. Januar, 1, Neuigkeits-Welt-Blatt 1900, Nr. 215 v. 21. September, 10), schließlich müssen Zeitungen ja gefüllt werden.

Ein gut lesbarer Dreispalter. Die Mehrzahl der Abdrucke erfolgte im Fließtext (Prager Tagblatt 1900, Nr. 4 v. 5. Januar, 1)

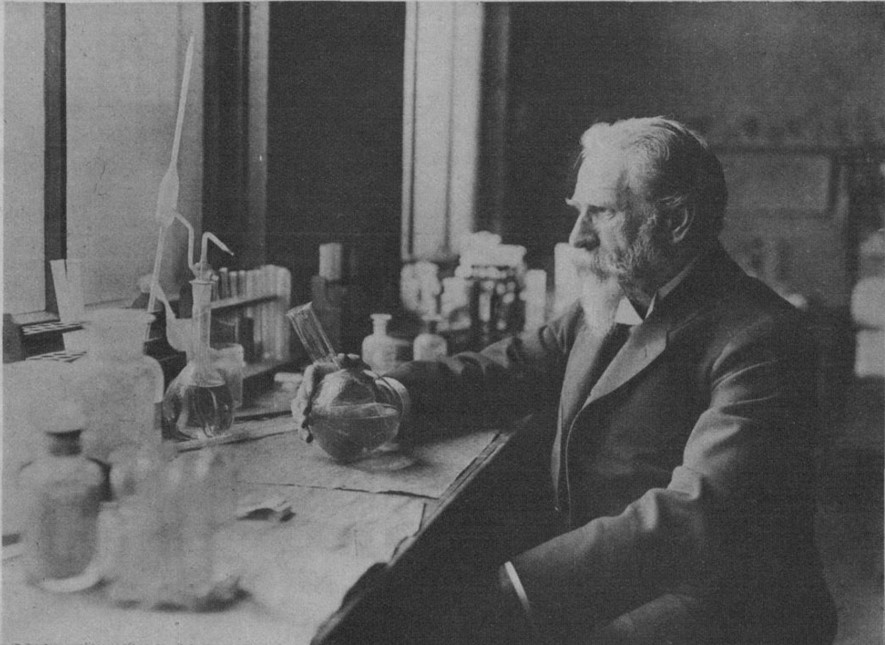

Damit könnten wir es eigentlich belassen. Doch Sie haben nun die Chance, sich das Gedicht abermals zu Gemüte zu führen; dieses Mal aber mit einschlägigen Abbildungen und Werbeanzeigen dieser für uns so vergangenen Zeit. Zur Vertiefung des Zeitpanoramas habe ich die bibliographischen Fundstellen angegeben und kurze Anmerkungen hinzugefügt. Sollten Sie mehr wissen wollen, graben Sie einfach eigenständig weiter. Das 19. Jahrhundert, zumal die unmittelbare Jahrhundertwende, war die Entstehungszeit der vielfach beschworenen Moderne, in der viele der heutigen Problemlagen, gewiss modifiziert, entstanden und kontrovers diskutiert wurden (vertiefende Lektüre bietet – trotz einer Reihe von Fehlern und Fehldeutungen – Philipp Blom, Der taumelnde Kontinent. Europa 1900-1914, München 2011).

Neue Reiche, neue Staaten,

Karte von Europa 1871 (Asher & Adams new topographical atlas and gazetteer of New York—Europe, New York 1871, s.p., Library of Congress, https://lccn.loc.gov/2012590219)

1871 entstand das Deutsche Reich als eine kleindeutsche Lösung der deutschen Frage. Schon der Wiener Kongress hatte 1815 zahlreiche deutsche Staaten bestätigt, verschoben und neu arrondiert, die sog. “Einigungskriege” 1864, 1866 und 1871 weitere Grenzen verschoben. In Italien endete 1870 das Risorgimento, das Habsburger Reich etablierte sich nach der Niederlage 1866 als Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Das Osmanische Reich verlor Einfluss und auch Gebiete, Russland expandierte, in Skandinavien dominierte noch Schweden. Die westlichen Staaten vergrößerten ihre Kolonialreiche in Afrika und Asien, Spanien und Portugal verloren dagegen große Teile in Nord- und Südamerika. Nationale Bewegungen agitierten für neue Staaten. Die vom monarchischen Prinzip zusammengehaltenen Reiche dominierten noch, verloren jedoch an Legitimität.

Gasbeleuchtung, Automaten,

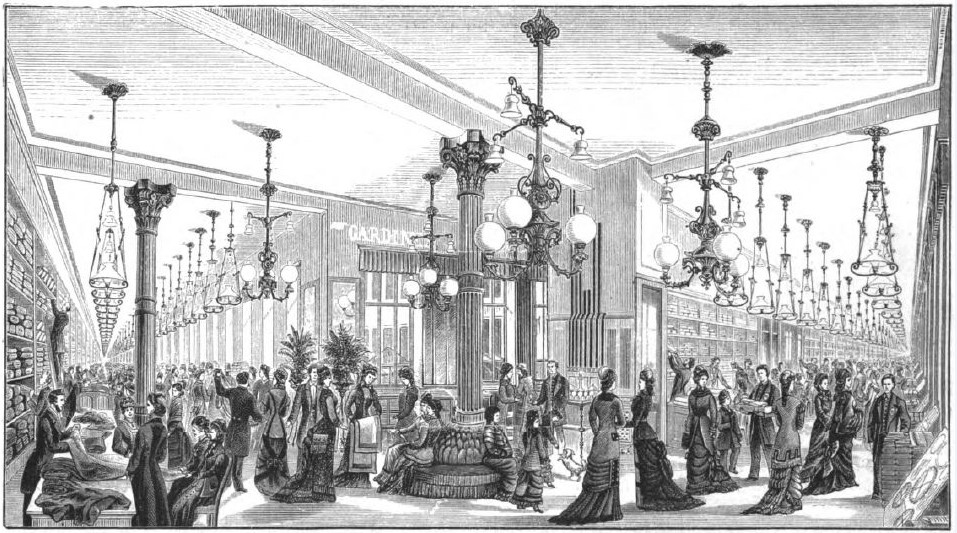

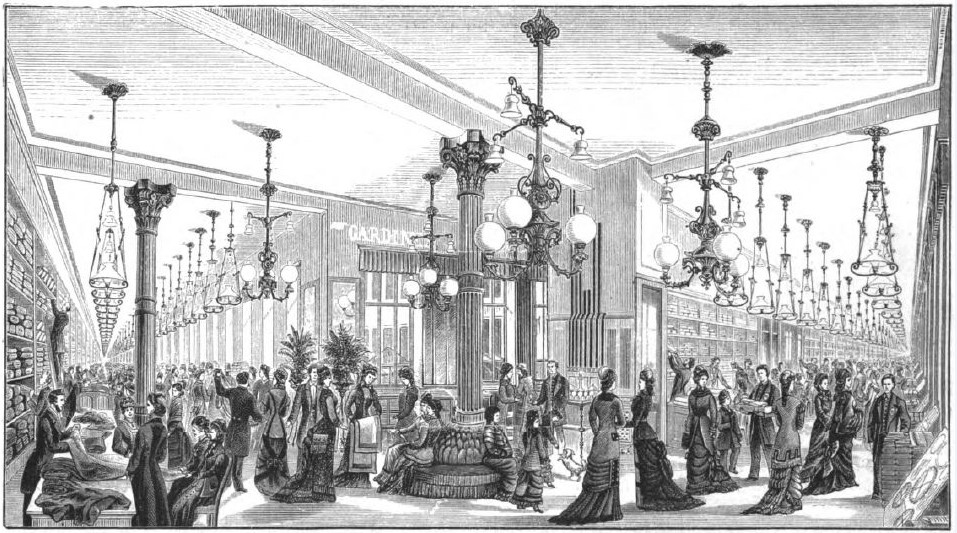

Gasbeleuchtung im Kaufhaus Rudolph Hertzog (Illustrirte Zeitung 78, 1882, 269)

Das Verbrennen von Gas zur Beleuchtung setzte Anfang des 19. Jahrhunderts in Westeuropa, namentlich in Großbritannien ein. In deutschen Landen begann Hannover 1826 mit der Gasbeleuchtung, kurz darauf folgte Berlin. Seit den 1870er Jahren gab es in allen größeren Städten Gasnetze. Sie ermöglichten neuartiges Heizen und Kochen, ebenso den Betrieb gewerblicher Maschinen. In den Haushalten verbreitete sich parallel das Gaslicht, auch wenn es vor Einführung des Gasglühlichtes recht schwach schimmerte und die Luft belastete.

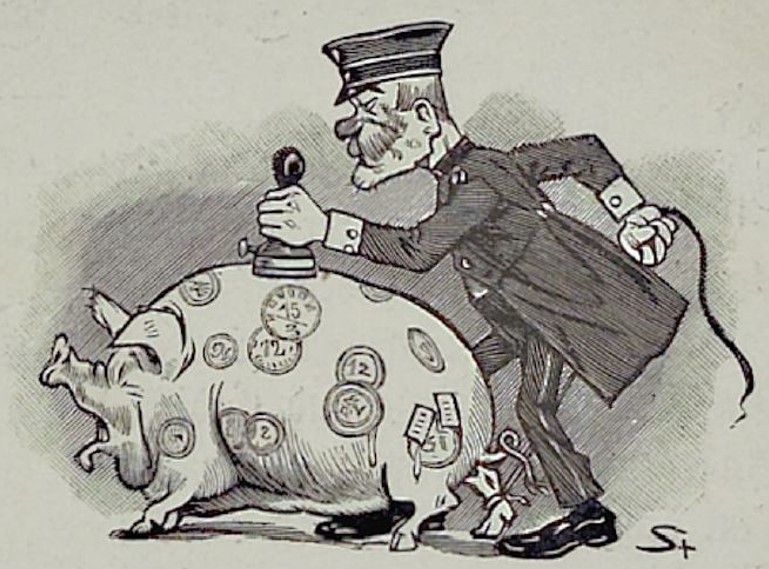

Rationalisierung im Alltag: Automatischer Kognak-Ausschenker (Lustige Blätter 14, 1899, Nr. 6, 13)

Maschinen waren ein Treibsatz des 19. Jahrhunderts, sie arbeiteten automatisch, mit Dampf, später auch mit Elektrizität, teils auch Gas. Verkaufsautomaten funktionierten dagegen mechanisch, setzten aber ebenfalls präzise Metallverarbeitung voraus. Erste automatische „Verkaufsbehälter für Cigarren“ gab es ab 1883. Einfache Schachtapparate für Süßwaren vertrieb seit den späten 1880er Jahren die Kölner Firma Stollwerck, die Vorbilder aus den USA aufgriff. Automaten verbreiteten sich im späten 19. Jahrhundert rasch, weiteten sich auf Dienstleistungen aus (Fahrkarten), die Automatenrestaurants der 1890er Jahre boten bereits „Fastfood“ in Form belegter Brote und Brötchen. Die neue Form des Verkaufs wurde allerdings durch polizeiliche Maßnahmen, durch strikt durchgehaltene Sonntagsruhe- und Landschlussgesetze sowie die geringe Bereitschaft des Einzelhandels begrenzt, Automaten kundengerecht aufzustellen.

Emancipation der Neger,

Eigenartige und anheimelnde Sklavenlieder in Berlin – nach der Sklavenemanzipation in den USA (Deutsches Montags-Blatt 1877, Ausg. v. 29. Oktober, 6)

Die Sklavenbefreiung in den USA durch die Emancipation Proclamation vom 1. Januar 1863 dient heute als wichtigste Wegmarke für die Geltung universeller Menschenrechte im „Westen“, zumal sie zum zentralen Kriegsgrund des amerikanischen Bürgerkriegs mutierte. Die Sklavenemanzipation geht jedoch bis weit in das 17. Jahrhundert zurück: Portugal verbot die Sklaverei in seinem Kolonialreich bereits 1761, und der britische Slavery Abolition Act von 1833 brachte für deutlich mehr Sklaven die Freiheit. Der Abolitionismus war vor allem christlich geprägt, Quäker und Katholiken waren wichtige Wegbereiter. Im Deutschen Reich gab es im späten 19. Jahrhundert öffentlich vernehmbare Abolitionistengruppen, deutsche US-Emigranten wirkten vorher schon in den USA. Grassierender Rassismus aber war mit der Sklavenemanzipation nicht beseitigt, ebenso die massive Armut und rudimentäre Bildung.

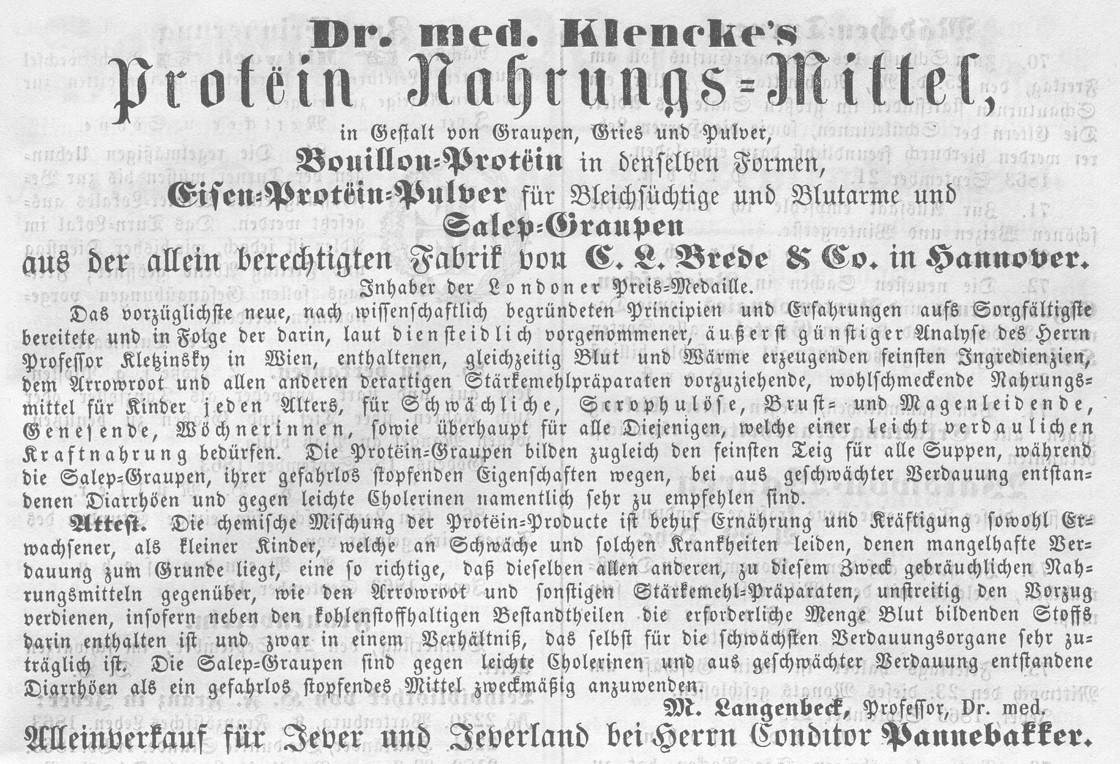

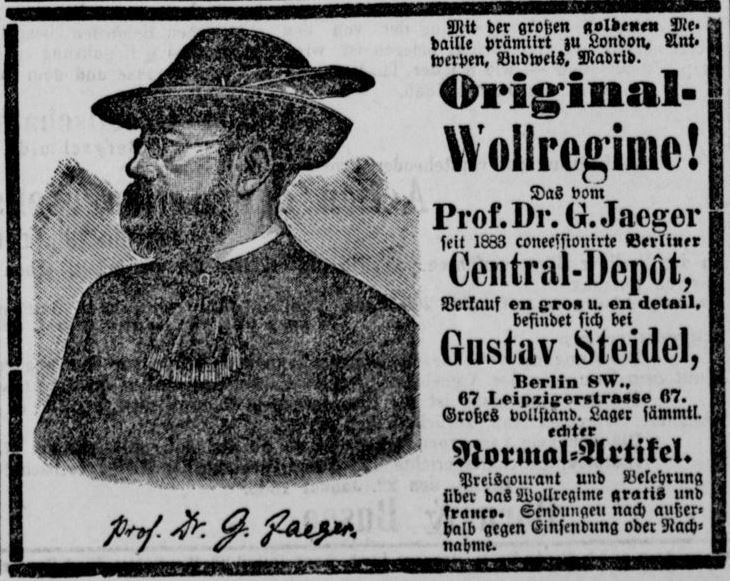

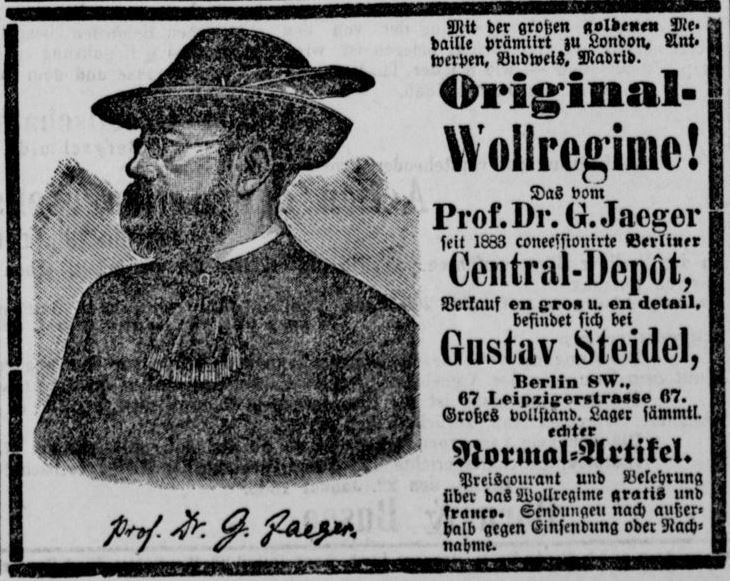

Wollregime von Dr. Jäger,

Wollkleidung als Gesundheitsgarant (Berliner Tageblatt 1886, Nr. 55 v. 31. Januar, 21)

Das 19. Jahrhundert war voller inspirierender Grenzgänger zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Der österreichische, später württembergische Naturkundler Gustav Jäger (1832-1917) legte zahlreiche Überblicksdarstellungen der modernen Biologie und Physik vor, betätigte sich auch naturphilosophisch. Bekannt aber wurde er als Propagandist des Wollregimes, das er erst in Zeitschriften, dann auch in seinem weit verbreiteten Buch „Die Normalkleidung als Gesundheitsschutz“ 1881 popularisierte. Jäger lizensierte sein System seit 1879 an den Stuttgarter Textilproduzenten Wilhelm Benger, weitere Kooperationen folgten, seit 1884 auch in Großbritannien. Für Jäger war der Mensch eine Maschine, die Düfte produzierte und absonderte. Eng anliegende Wollkleidung erschien ihm gesund und artgemäß. Jägers Wollregime führte zu erbitterten Fehden, die etablierte Wissenschaft lehnte es strikt ab. Doch auch die Naturheilkunde zerfaserte im Kleiderstreit: Heinrich Lahmann (1860-1905) stritt für reine Baumwolle, die Naunhofer Excelsior-Werke für Merino-Kammgarn, etc., etc.

Seuchen, Revolutionen,

Seuchenvorstellungen angesichts der Hamburger Choleraepidemie 1892 (Kladderadatsch 45, 1892, Nr. 18, 9)

Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein traten Seuchen regelmäßig auf, konnten nur eingedämmt, nicht aber wirksam bekämpft werden. Cholera, Typhus, Diphterie, Ruhr und viele weitere Infektionskrankheiten forderten gerade in den großen Städten regelmäßig hunderte, ja tausende Tote und Versehrte. Die Bakteriologie erlaubte zunehmend Impfungen, doch es war nicht zuletzt die moderne Daseinsvorsorge (Wasserversorgung, Müllentsorgung, Nahrungsmittelüberwachung), die vor der Entdeckung von Impfstoffen und Antibiotika halfen, die Seuchen einzuschränken. Sie zu besiegen ist jedoch nichts anders als ein frommer Wunsch.

Bündnis von Bürgertum und Monarchie 1848 (Düsseldorfer Monatshefte 1, 1847/48, 341)

Revolutionen waren seit dem späten 18. Jahrhundert (USA, Frankreich) Wegbereiter der Emanzipation und Machtteilhabe des Bürgertums, der Verrechtlichung und des Parlamentarismus. In deutschen Landen blieben Revolutionen lange Zeit aus, oktroyierte Verfassungen und Verfassungsversprechungen traten an deren Stelle. Erst 1830/31 gab es massiven Aufruhr vornehmlich in Nord- und Mitteldeutschland, doch noch blieb die monarchische Ordnung dominant. Das änderte sich durch die bürgerliche Revolution 1848/49, die zu vielfältigen Änderungen in den Staaten des Deutschen Bundes führte, die zugleich aber ihr ehrgeiziges Ziel eines deutschen Verfassungsstaates nicht erreichte. Die Dynamik der Revolution führte zu einer Spaltung der bürgerlichen Kräfte in demokratisch-republikanische und monarchistisch-repräsentative Kräfte. Gleichwohl blieb der Liberalismus eine zentrale Kraft während der Jahrhundertmitte, die auch ohne neuerliche Revolution breitgefächerte Reformen anstieß und umsetzte.

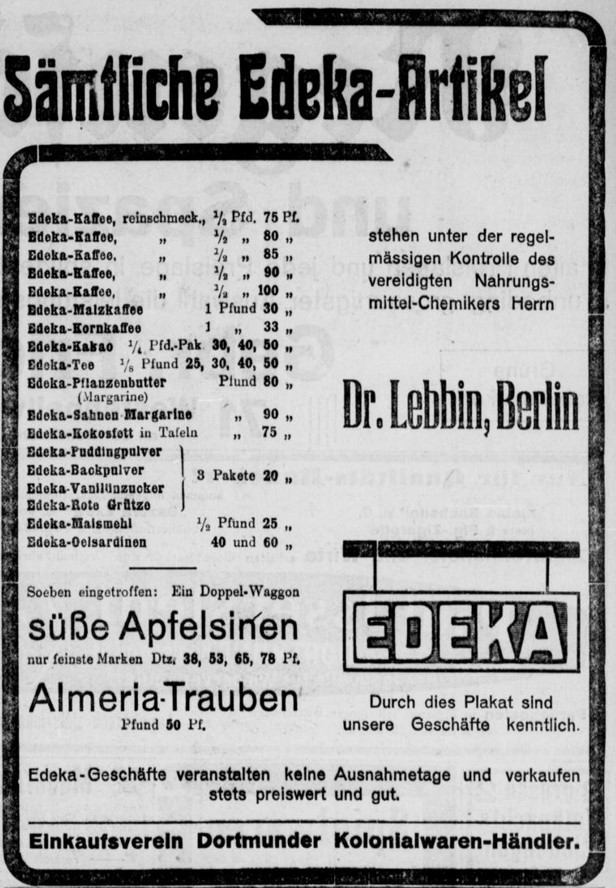

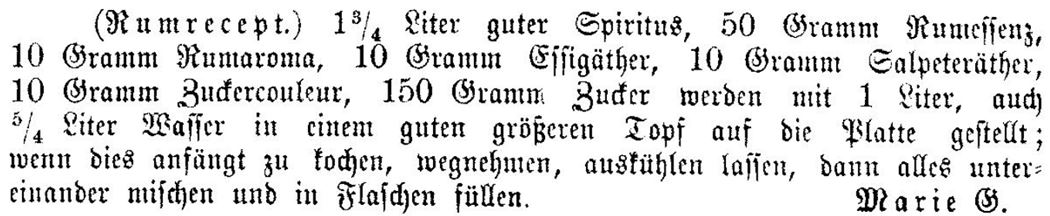

Kaffee ohne Kaffeebohnen,

Die Form stimmt, der Gehalt wohl weniger (Kladderadatsch 42, 1889, Nr. 2, Beibl. 1, 4)

Aufgrund seines Preises und der vielfach nicht ausgeprägten Kenntnisse der Verbraucher wurde Kolonialkaffee häufig verfälscht. Mischungen mit allerhand Kaffeesubstituten waren recht üblich. Zugleich entstand im späten 19. Jahrhundert mit dem Malzkaffee ein neuer industriell gefertigter Ersatzkaffee auf Gerstebasis. Gemeinsam mit dem im frühen 19. Jahrhundert popularisierten Zichorienkaffee war er bis in die 1950er Jahre hinein das wichtigste Heißgetränk in Deutschland, während andere Kaffeesubstitute, etwa der Eichelkaffee, im 19. Jahrhundert stark an Bedeutung verloren.

Ansichtskartensammelwuth,

Da ist sie schon, die erste Ansichtskarte des neuen Jahrhunderts (Lustige Blätter 15, 1900, Nr. 1, 16)

Ansichtskarten waren ein Resultat von Postreformen und veränderter Drucktechnik. Briefmarken entstanden um die Jahrhundertmitte, ein einigermaßen einheitliches deutsches Postgebiet erst nach der Reichsgründung 1871. Damals gab es erste Postkarten, ab dem 1. Juli 1872 durften sie auch Abbildungen enthalten; und der Nürnberger Graphiker Frank Rorich (1851-1912) präsentierte erste ansprechende Entwürfe. Die Farblithographie führte seit den 1880er Jahren zu einer rasch wachsenden Zahl von Ansichtskarten, die ab den 1890er Jahre durch reproduzierte Fotografien ergänzt wurden. Illustrierte Postkarten wurden nun zum Massenphänomen, getragen von einer wachsenden Zahl von touristisch erschlossen Gebieten und von Urlaubern. Und rasch reihten sich die Ansichtskarten in Sammelalben ein – so wie schon Briefmarken, Poesie und erste Photos. 1894 entstand in Hamburg ein erster „Sammelverein für illustrierte Postkarten“, und seit 1895 bot die „Monatsschrift für Ansichtskarten-Sammler“ vertiefende Informationen über die sich rasch verbreitende Alltagspassion.

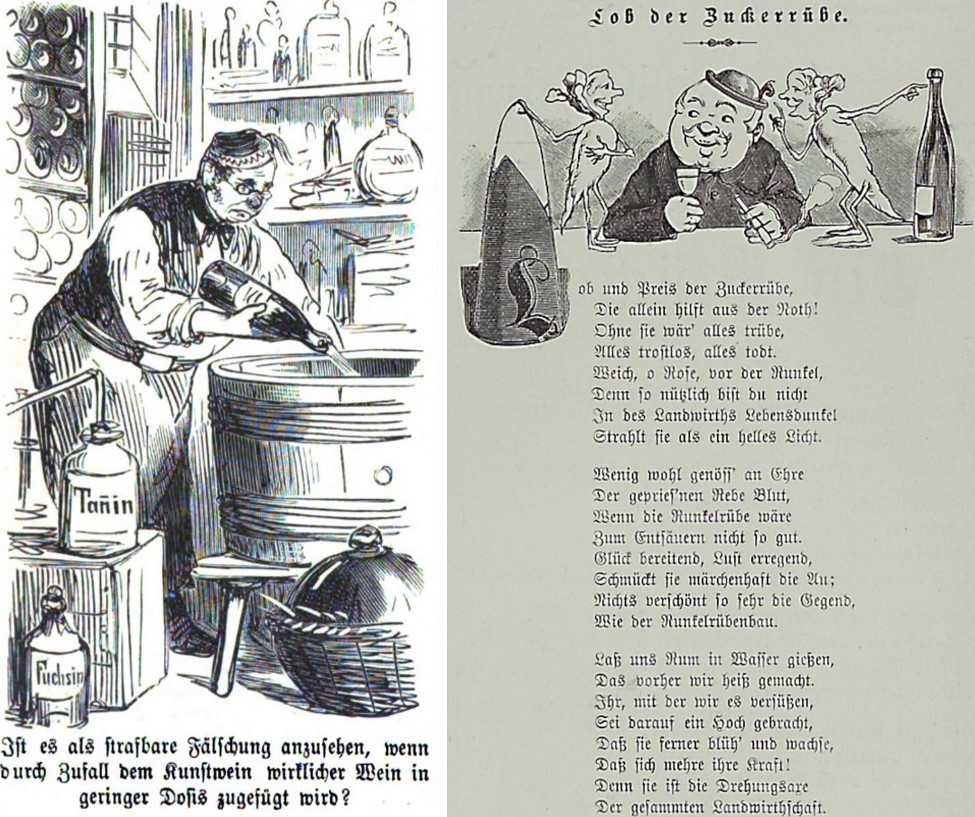

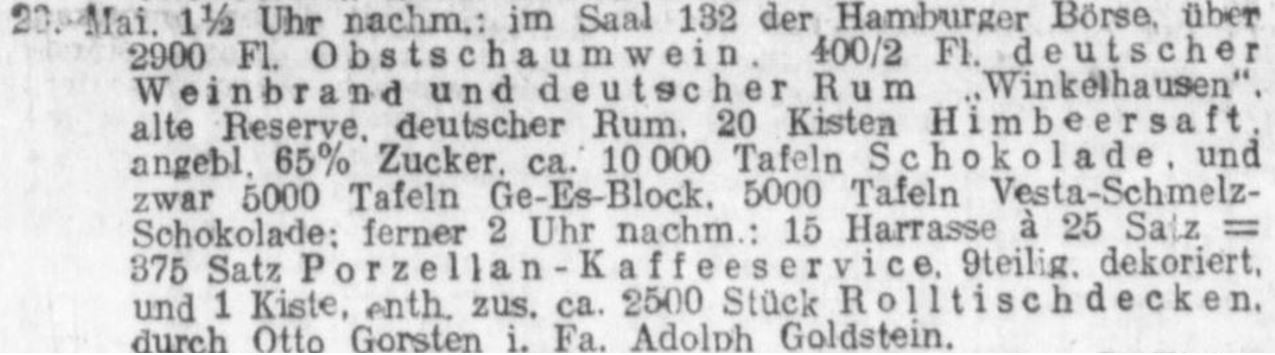

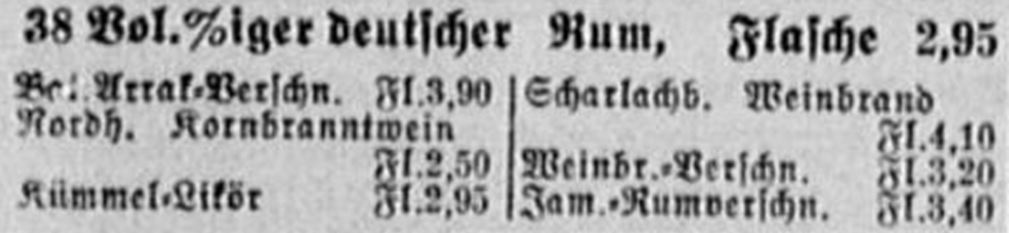

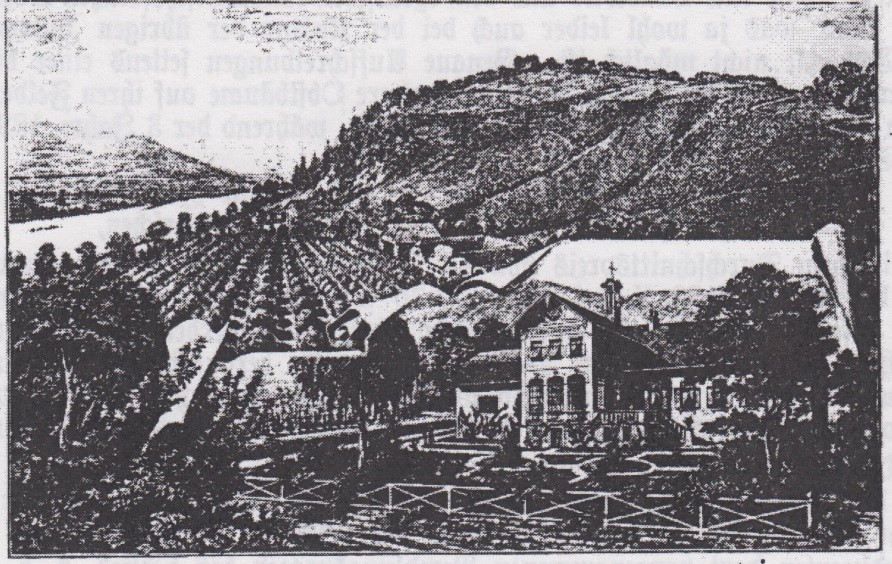

Weine ohne Traubenblut,

Weinessenz als Grundstoff eines ansprechenden Kunstweines (Berliner Tageblatt 1891, Nr. 175 v. 4. August, 4)

Im 19. Jahrhundert war Wein häufig eine Mischung, ein Cuvée verschiedener Einzelweine. Der Handel wurde von schweren Dessertweinen dominiert, etwa Sherry oder Portwein. Höhere Qualitäten verkaufte man nach Herkunftsgebieten und Lagen, dafür garantierten spezialisierte Händler, die Groß- und Einzelhandel meist verbanden. Wein wurde (wie heute auch) in der Regel gezuckert, die Verfahren von Jean-Antoine Chaptal (1756-1832), Ludwig Gall (1791-1863) und Abel Petiot (1847-1878) unterstrichen den praktischen Wert der modernen Chemie. Weinextrakte erlaubten „Kunstwein“ gar ohne Weinbau, handelte es sich doch um Aromastoffe und getrocknete Weinreste, die mit Alkohol, Wasser und Zucker dann zu einem süffigen Getränk vermengt wurden. Gegen derartige Kunstprodukte wandten sich Winzer, Händler und Gastronomen, die „naturreinen“ Wein anboten. Das Nahrungsmittelgesetz von 1879, das Weingesetz von 1892, insbesondere aber dessen Novelle von 1901 schufen notwendige Rahmenbedingungen für Qualitätswein auch in Deutschland.

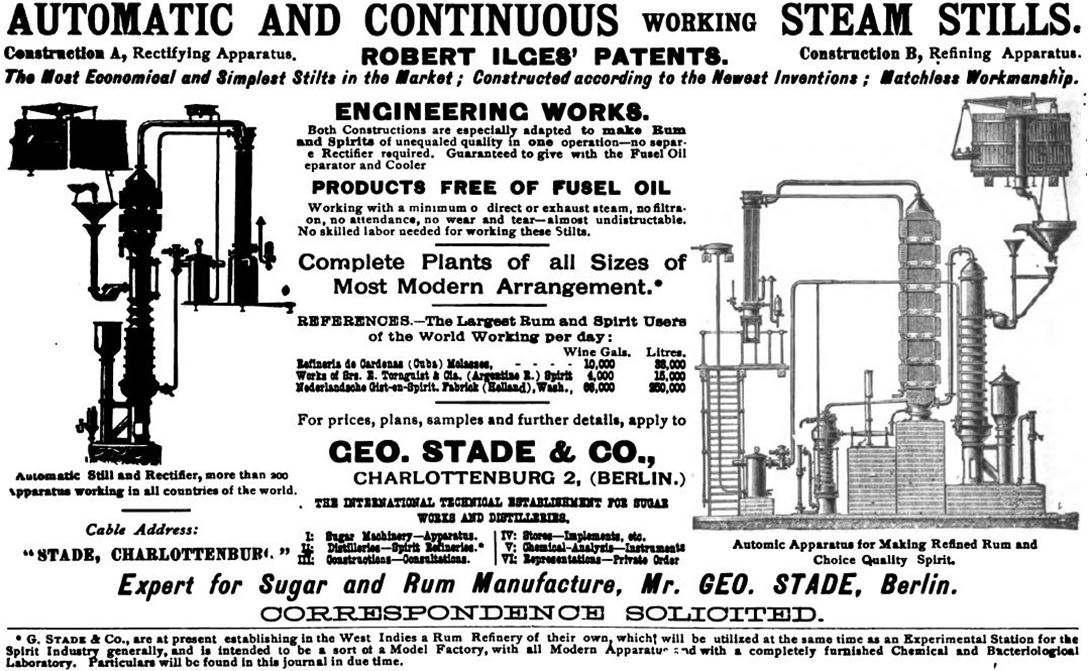

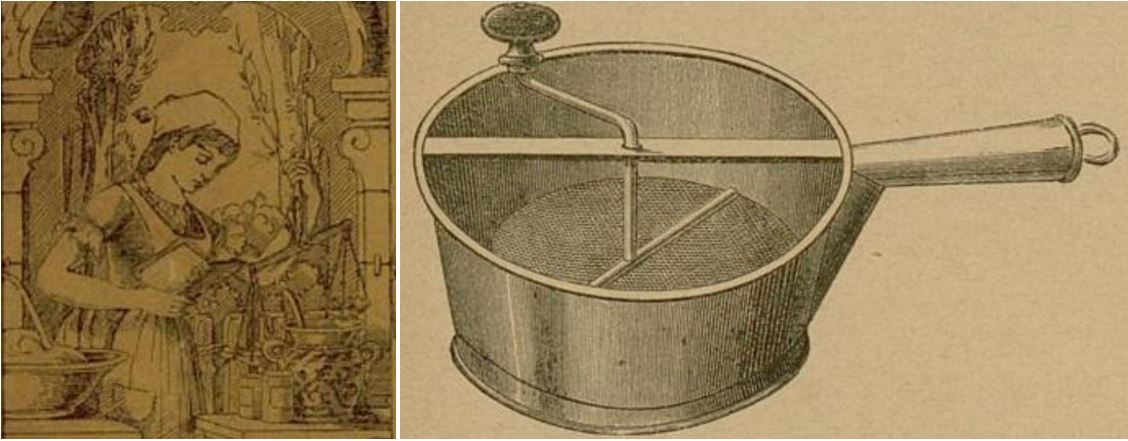

Biere ohne Malz und Hopfen,

Titelblatt der 1864 gegründeten „Industrie-Blätter“, die in den Folgejahrzehnten chemisch-pharmazeutische Expertise gegen Nahrungsmittelfälschungen und „Geheimmittel“ setzte (Industrie-Blätter 3, 1866, Nr. 1, 1)

Entgegen vielfältiger Klagen über „wässeriges“ Bier wurde dieses nicht vollständige vergorene, aus den löslichen Bestandteilen des Hopfens unter Zugabe von Malz hergestellte Getränk eher selten verfälscht. Das war auch Folge des Siegeszuges des industriell produzierten hellen „bayerischen“ Lagerbiers, das weltweit die zuvor dominanten dunkleren englischen Biere verdrängte. Getrickst wurde vor allem bei der Qualität des Malzes, das trotz des eben noch nicht reichsweit geltenden Reinheitsgebotes teils nicht aus Gerste, sondern aus billigeren stärkehaltigen Ersatzmitteln bestand, etwa Reis, Mais, Kartoffelsirup oder Süßholz. Hopfensurrogate kamen noch seltener zum Einsatz. Bier ohne Hopfen und Malz war technisch möglich, war aber eher Horrorvorstellung denn reales Angebot. Qualitative Mindeststandards wurden jedoch nicht nur durch die praktische Sinneskontrolle der Zecher festgelegt, sondern seit den 1860er Jahren auch durch Pharmazeuten, seit den späten 1870er Jahren durch die sich rasch professionalisierenden Nahrungsmittelchemiker. Selbstverpflichtungen des Braugewerbes unter dem Banner des Reinheitsgebotes galten reichsweit jedoch erst ab 1906.

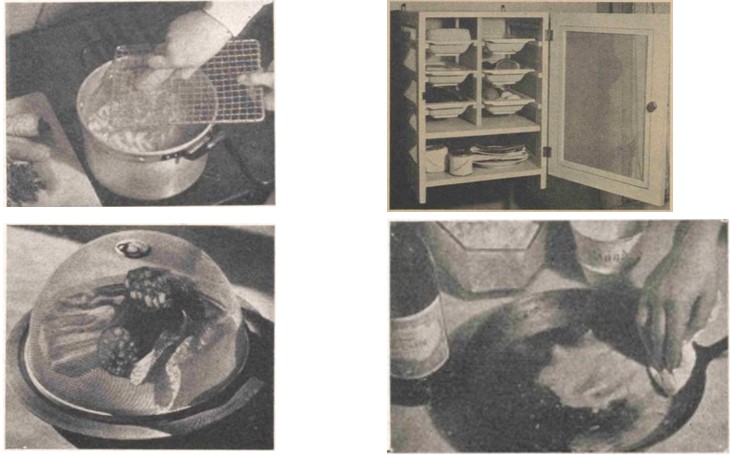

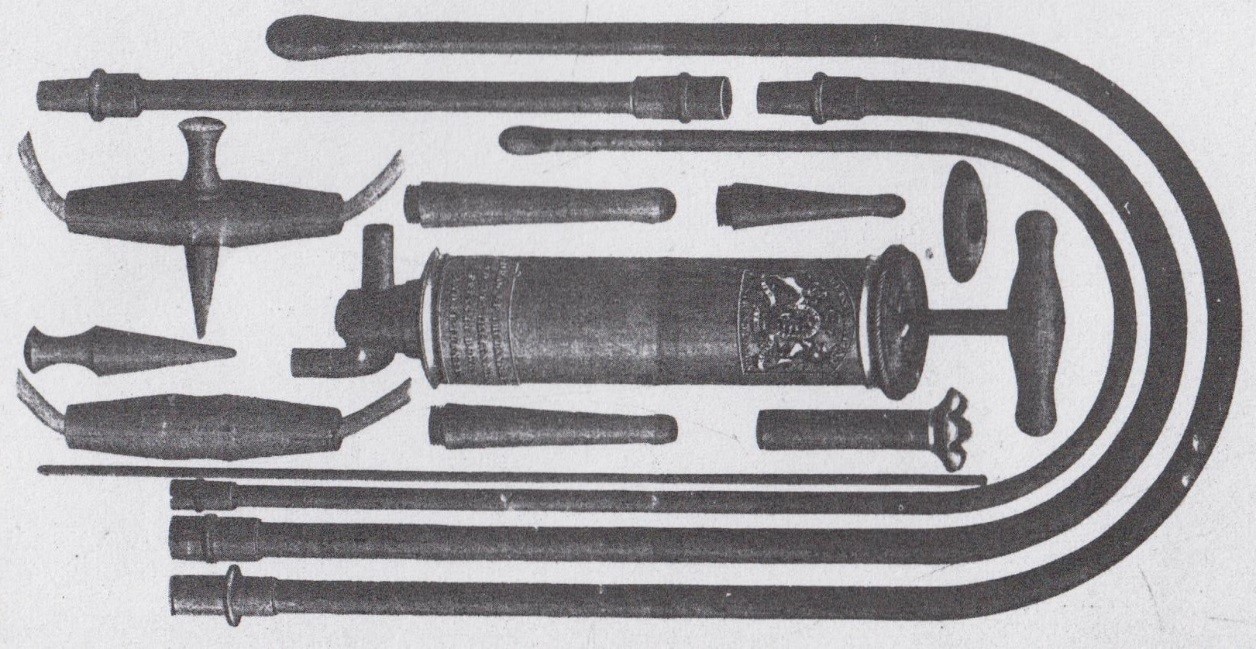

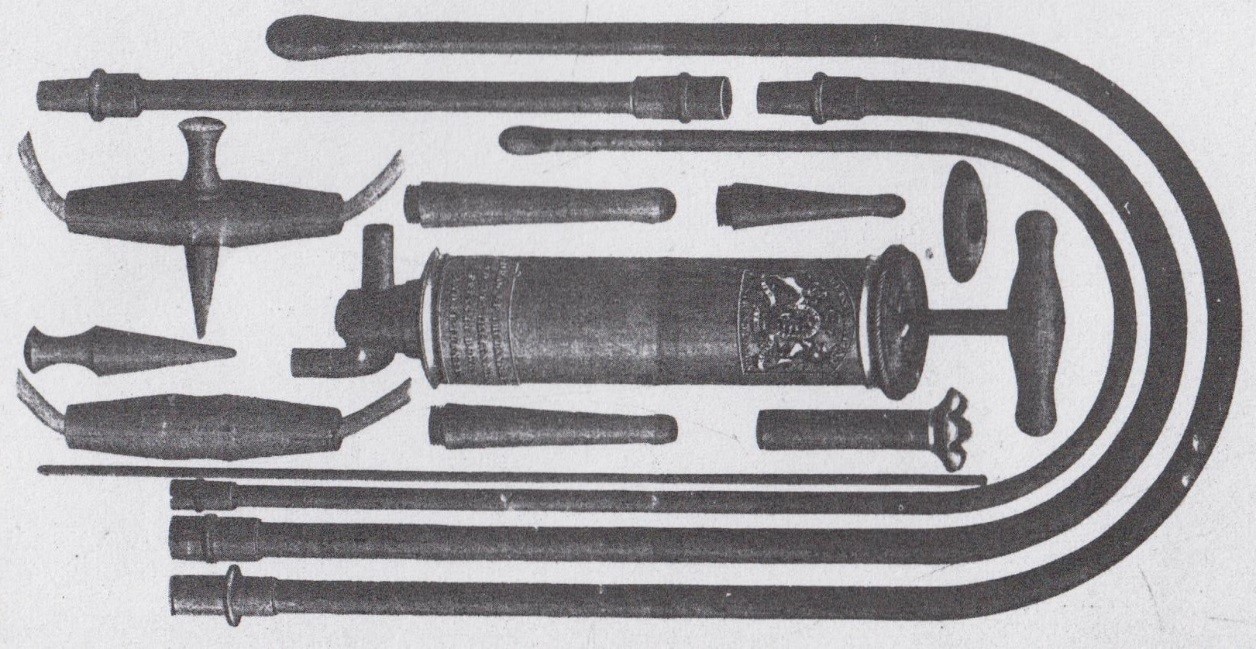

Magenpumpe, Hoffmannstropfen,

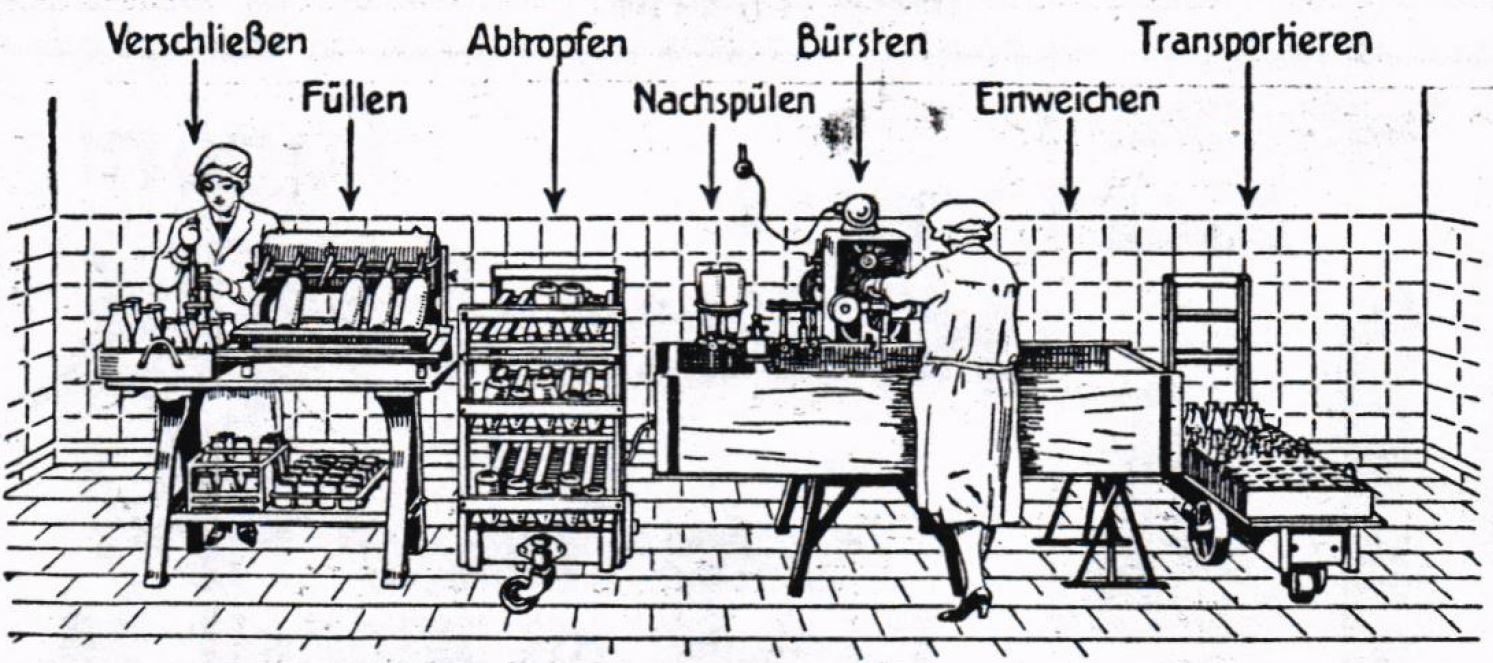

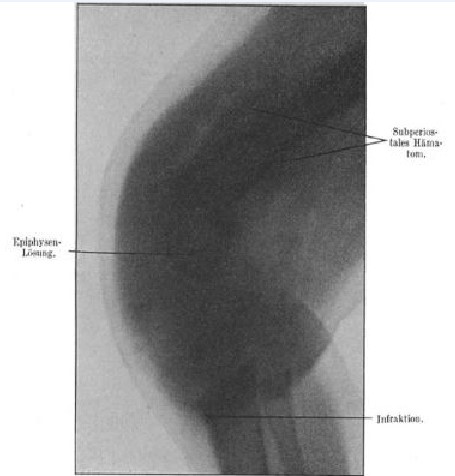

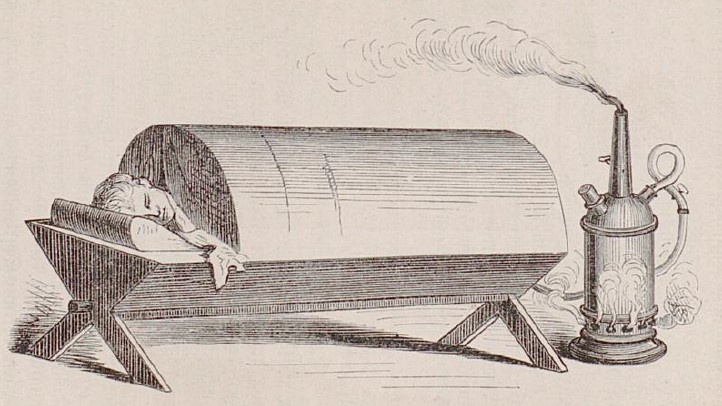

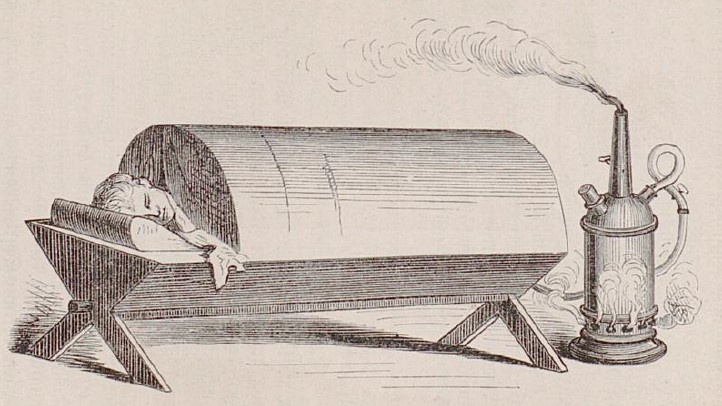

Medizinische Handwerkskunst (Medizinische Klinik 21, 1925, 394)

Die 1825 von John Weiß (1773-1843), einem deutsch-englischen Einwandererunternehmer, konstruierte Magensonde erweiterte das Arsenal der noch recht kleinen Zahl der Ärzte. Das erst in den 1870er Jahren allgemein eingesetzte Instrument diente dem Auspumpen des Magens und war insbesondere bei Vergiftungen eine wirksame Hilfe. Die Magenpumpe ergänzte die schon gängigen chirurgischen Geräte und ist ein frühes Beispiel für die im späten 19. Jahrhundert rasch anschwellende Zahl medizinischer Apparate.

Das breite Angebot einer Drogerie – inklusive Hoffmannstropfen (Memminger Zeitung 1875, Nr. 275 v. 27. Oktober, 3)

Hoffmannstropfen passen nicht recht in den zeitlichen Reigen des Gedichtes, war doch der „Erfinder“ Friedrich Hoffmann (1660-1742) ein Hallenser Frühaufklärer. Das stark alkoholhaltige Kräftigungsmittel bestand vornehmlich aus Ätherweingeist und war insbesondere in der Jahrhundertmitte im Bürgertum weit verbreitet. Es erweiterte die Gefäße und senkte den Blutdruck, half daher bei Schwächezuständen aller Art.

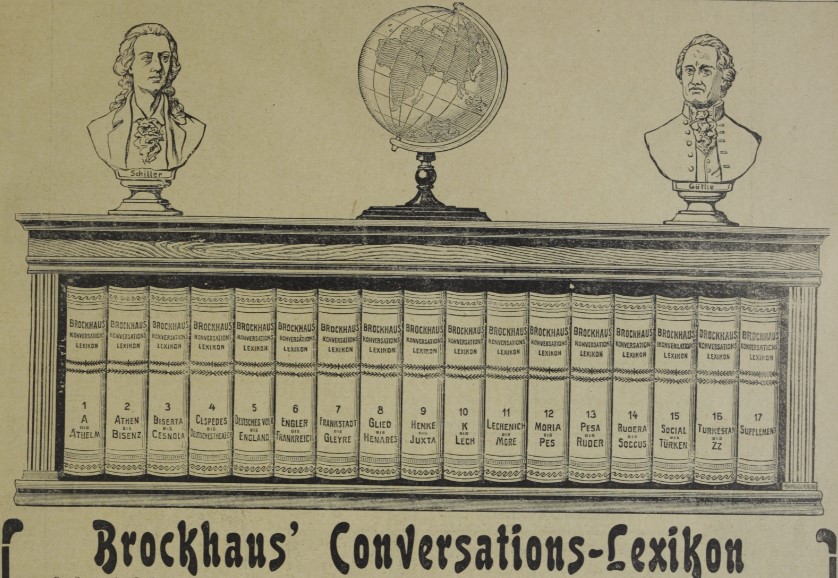

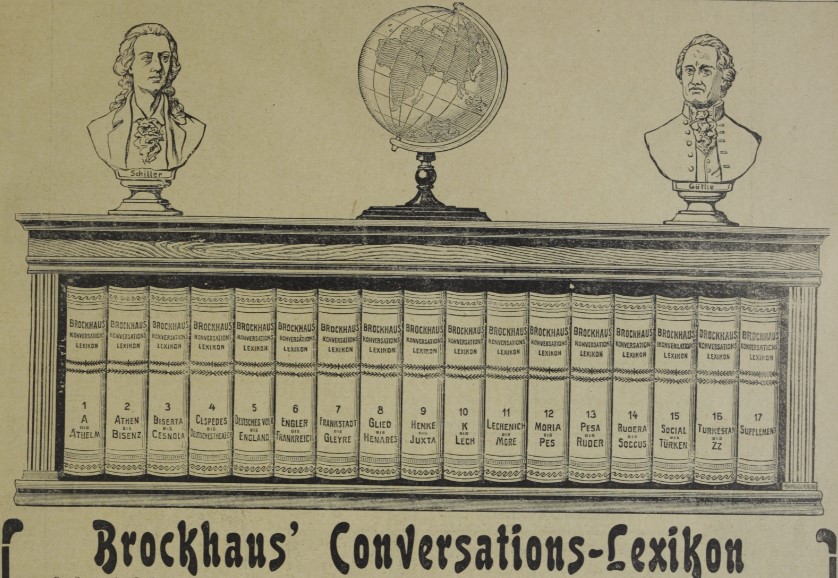

Dichtungen von Schiller, Goethe,

Der käufliche Horizont des deutschen Bürgerhaushalts: Schiller, Globus, Goethe und Brockhaus (Das interessante Blatt 24, 1905, Nr. 17 v. 27. April, 17)

Klassikerausgaben wurden seit dem späten 18. Jahrhundert Zierrat bürgerlicher Haushalte. Die Werke von Friedrich Schiller (1759-1805) und Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) ragten dabei hervor. Beide waren deutsche „Dichter und Denker“, verkörperten deutsche Bildung, führten die Denkmalsmanie des 19. Jahrhunderts an. Die Hundertjahrfeiern ihrer Geburtstage waren wichtige Wegmarken der liberalen Nationalbewegung. Goethes und Schillers Werke wurden im Schulunterricht gelesen, ihre Dramen blieben Eckpunkte des bürgerlichen Theaters während des gesamten 19. Jahrhundert. All dies sollte allerdings nicht zu dem Fehlschluss führen, ihre Werke seien abseits des veröffentlichten Lebens alltagsrelevant gewesen. Dort dominierten zeitgenössische Dichter und Schriftsteller, vor allem aber die heute vielfach vergessene Kolportageliteratur. Die Werke von Schiller und Goethe dienten dagegen bevorzugt als Steinbruch, in dem jede Zeit, nicht nur das 19. Jahrhundert, fündig wurde.

Kriege, Krisen, Hungersnöthe,

Hunger, Seuche und Geldnot – gezeichnet anlässlich der Hungersnöte in Russland 1892 (Kladderadatsch 45, 1892, Nr. 41, 3)

Im 19. Jahrhundert wurden Kriege noch als legitime Fortsetzung der Politik verstanden, entsprechend populär waren die nationalen Einigungskriege. Das änderte sich langsam um die Jahrhundertwende, zumal durch brutale Kolonialkriege, etwa der Briten gegen die Buren 1899-1902. 1899 kam es zu einer ersten internationalen Verrechtlichung militärischer Konflikte durch die Haager Landkriegsordnung, eine Folge auch des Drängens einer zahlenmäßig schwachen, jedoch medial recht präsenten Friedensbewegung. Auch Hunger wurde im späten 19. Jahrhundert nicht mehr länger als Schicksal akzeptiert. Insbesondere die Hungersnöte in Russland (1891/92) und Indien (1896/97) führten zu internationalen Hilfsaktionen, teils mit Geld, vor allem aber mit Nahrungsmittellieferungen.

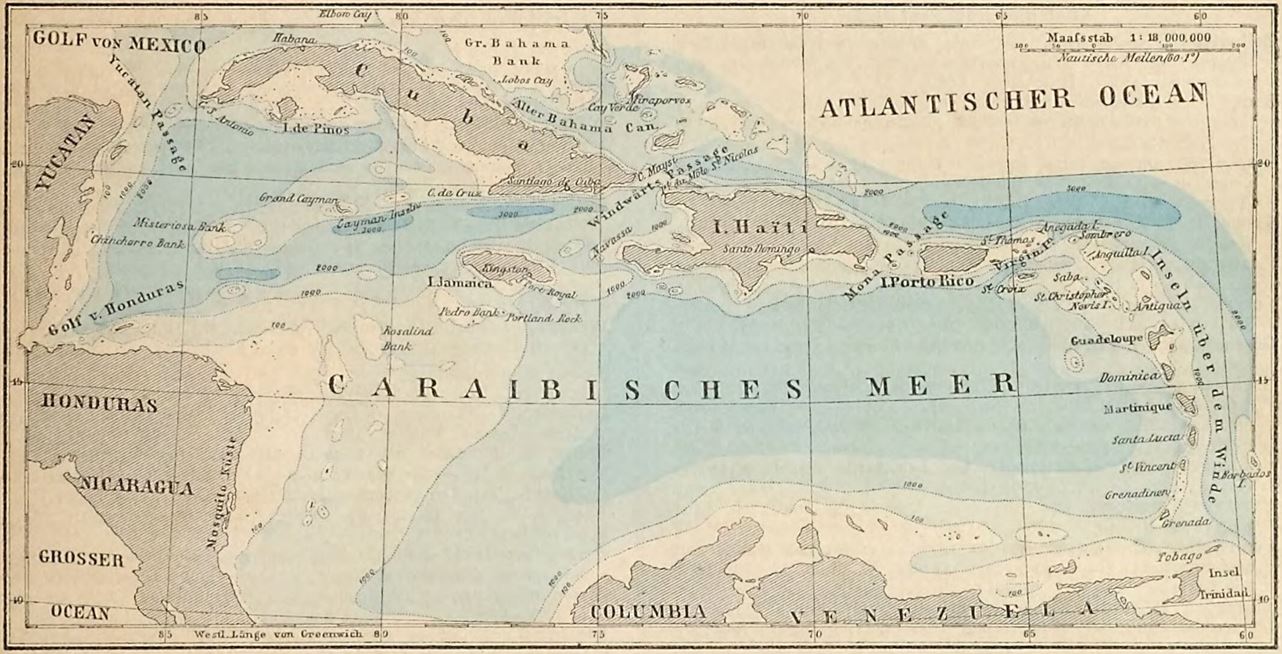

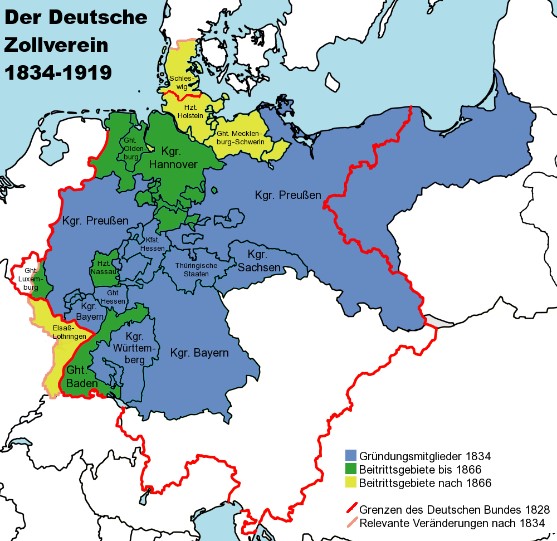

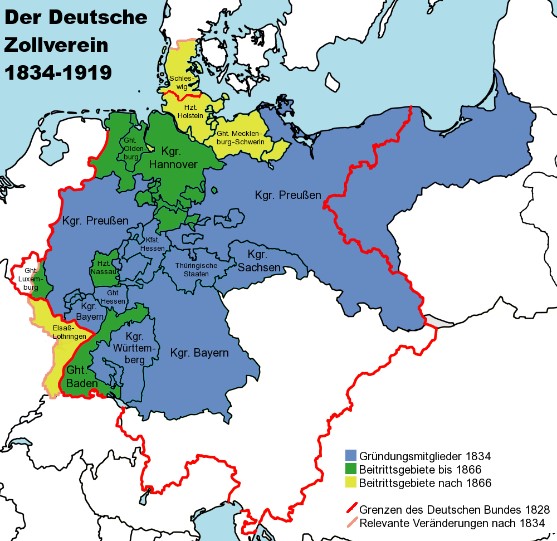

Deutsche Zollvereinigung,

Die Schaffung eines kleindeutschen Binnenmarktes: Entwicklung des Deutschen Zollvereins seit 1834 (Wikimedia)

Der deutsche Zollverein war wichtig für die Schaffung eines einheitlichen, durch Binnengrenzen möglichst unbeschränkten Warenverkehr. Anders als die spätere borussische Geschichtsschreibung, die in dem von Preußen geführten kleindeutschen Reich das eigentliche Ziel des Zollvereins sah, sollte man die zeitgenössischen wirtschaftlichen Vorteile der Handelsliberalisierung betonen. Der Staat verlor zwar für den Staatshaushalt noch sehr wichtige Zolleinnahmen, doch diese wurden durch wachsende Erträge aus Gewerbe- und Grundsteuern vielfach übertroffen. Zugleich erlaubte der Zollverein einheitliche Außenzölle, die für das Wachstum vieler in den 1830er bis 1870er Jahren noch nicht wettbewerbsfähigen Industriezweige notwendig erschienen. Der Zollverein war ein zukunftsweisendes Vertragswerk zwischen souveränen Staaten, eine Blaupause für die umfangreichen vornehmlich bilateralen Handelsverträge des späteren Deutschen Reiches mit anderen Staaten.

Dampflatrinenreinigung,

Hygiene durch Maschineneinsatz: Angebote nach der Jahrhundertwende (Die Städtereinigung 1909, Nr. 6, s.a.)

Im 19. Jahrhundert gab es eine umfassende Verhäuslichung körperlicher Verrichtungen. Aborte und Latrinen wurden erst am, dann im bürgerlichen Hause geplant, um Gestank zu minimieren und die Sittlichkeit zu heben. Um den öffentlichen Raum sauber zu halten, wurden zudem städtische Bedürfnisanstalten eingerichtet, damit auch Seuchenprävention betrieben. Sie waren vielfach an das öffentliche Abwassersystem angebunden, doch zumeist fehlten Spülanlagen. Ihre Reinigung wurde im späten 19. Jahrhundert breit diskutiert. Maschinenbetriebene Pumpen und Tankabfuhrwagen verringerten hygienische Probleme, schufen ein von strengen Gerüchen unbeeinträchtigtes Einkaufsumfeld. Schon im frühen 20. Jahrhundert begann jedoch ein langsamer Abbau dieser Form moderner Daseinsfürsorge, deren Betriebskosten angesichts der weiteren Verbreitung von häuslichen Aborten nicht mehr tragbar erschienen.

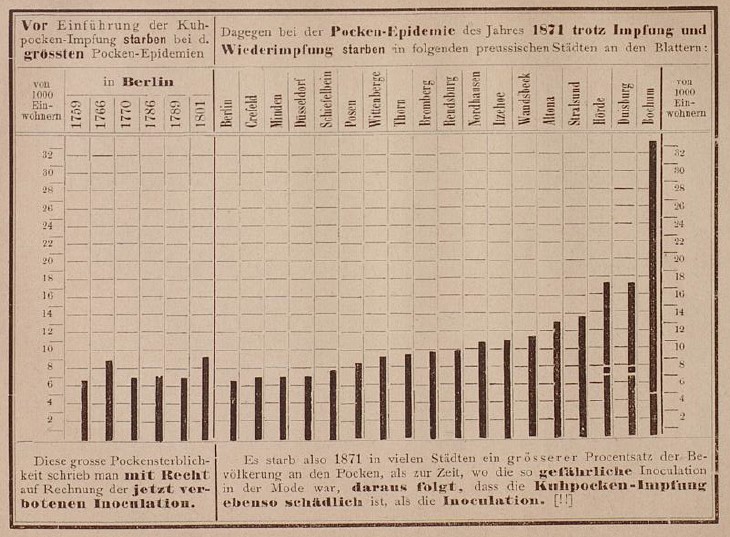

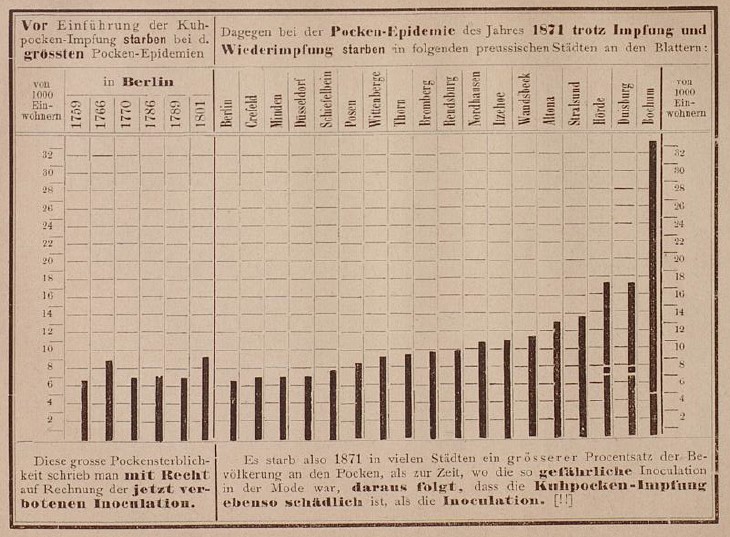

Impfzwang, Repetirgewehre,

Kampf gegen den Impfzwang mit statistischen Daten (Carl Löhnert, Graphisches ABC-Buch für Impffreunde, Chemnitz 1876, 6)

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren Blattern resp. Pocken eine weit verbreitete Infektionskrankheit, deren Narben auch die Überlebenden zeichneten. Die Pockenschutzimpfung des britischen Arztes Edward Jenner (1749-1823) bot seit 1796 eine einfache Möglichkeit, diese Krankheit einzudämmen. Sie verbreitete sich rasch auf dem europäischen Kontinent. Bayern und Baden machten diese Impfung 1807 verpflichtend, während die Mehrzahl der deutschen Staaten lediglich Empfehlungen aussprach. Das änderte sich nach der Pockenepidemie 1869-1871, der im Gebiet des dann gegründeten Deutschen Reich ca. 180.000 Menschen zum Opfer fielen. Das Reichsimpfgesetz von 1874 erließ einen Impfzwang für Kinder von ein bis zwölf Jahren. Das Gesetz wurde jedoch nicht durchweg begrüßt, sondern zum Anlass für eine breite Gegenbewegung von Impfgegnern. Sie plädierten für das Recht auf körperliche Unversehrtheit, wiesen auch auf Mängel der vielfach nicht hygienischen Impfung hin. Die Impfgegner waren Teil einer Opposition gegen das Vordringen angewandter Naturwissenschaften und statistischer, vom Einzelfall absehender Verfahren, die in der kulturkritischen Lebensreformbewegung um die Jahrhundertwende ihren ersten Höhepunkt hatte.

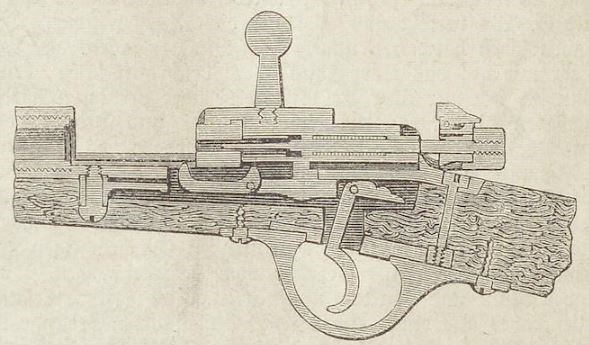

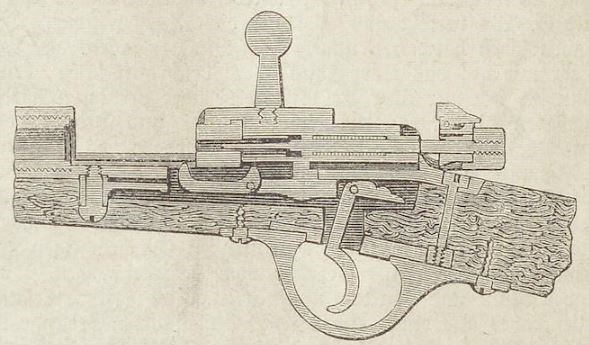

Das deutsche Infanteriegewehr „Modell 98“ (Volks-Blatt 1903, Nr. 31 v. 20. Januar, 5)

Der technische Fortschritt, insbesondere eine präzisere Metallverarbeitung, die Entwicklung widerstandsfähiger Stahlsorten und die Produktion von zündsicheren Patronen erlaubte seit Mitte des 19. Jahrhunderts massive Verbesserungen der Distanzwaffen, insbesondere von Gewehren und Artillerie. Repetiergewehre ermöglichten über mechanische Zieh- und Verschlusssysteme das rasche Nachladen der Waffe aus einem Patronenlager. Sie verdrängten Hinterladergewehre, wurden ihrerseits dann durch automatische Selbstladewaffen verdrängt. Seit 1898 etablierte sich im Deutschen Reich das von der württembergischen Firma Mauser produzierte „Modell 98“ als Standardgewehr, das auch viele andere Armeen übernahmen.

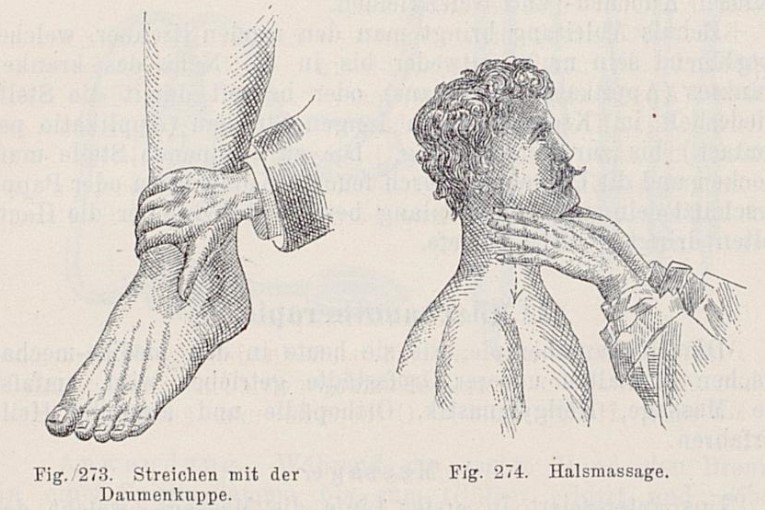

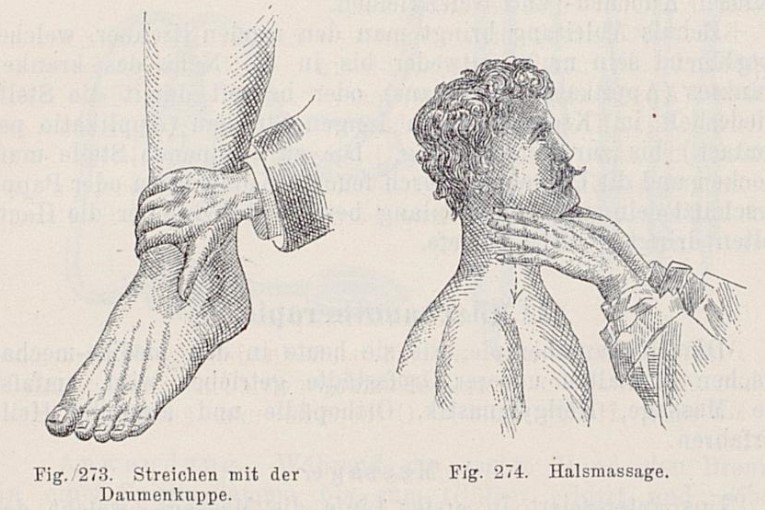

Amateure und Masseure,

Jedermann kann photographieren (Fliegende Blätter 90, 1889, Nr. 2274, Beibl., 8)

Die vor allem durch die 1837 eingeführte Daguerreotypie geprägte Photobranche war ein halbes Jahrhundert ein Expertenhandwerk. In den seit 1840 auch in deutschen Landen entstehenden Photostudios hantierten Fachleute nicht nur mit schwierig zu handhabenden optischen Instrumenten, sondern auch mit giftigen und leicht entzündlichen Chemikalien. Bis weit ins 19. Jahrhundert prägten Lithographien und Holzstiche die zahlreichen illustrierten Blätter, das Photo blieb ein Prestigeprodukt für den eigenen Haushalt. Das änderte sich in den späten 1890er Jahren. Einfachere und preiswertere Kistenkameras, standardisierte Fixierflüssigkeiten und leichter handhabbare Photoplatten erlaubten nun auch bürgerlichen Enthusiasten das Photographieren. 1900 brachte der amerikanische Marktführer mit der Kodak Brownie eine tragbare Kamera auf den Markt, der die Amateurphotographie sowohl in den USA als auch im Deutschen Reich zu einem gängigen Hobby im bürgerlichen Milieu machte.

Die helfende Hand des Masseurs bei der Einleitungsmassage (F[riedrich] Schilling, Kompendium der Ärztlichen Technik, Leipzig 1897, 242)

Während des 19. Jahrhunderts etablierte sich die Massage als Teil der physikalischen Therapie bzw. Mechanotherapie als eine etablierte ärztliche Technik. Streichen, Reiben, Kneten und Hacken wurden auf Grundlage zunehmend genauerer anatomischer Kenntnisse gezielt eingesetzt. Gegen Ende des Jahrhunderts ergänzten mechanische Instrumente die etablierten Handtechniken, während Maschinen noch außen vor blieben. Die Massage ist zugleich ein gutes Beispiel für den internationalen Transfer von Therapien. Viele stammten aus Schweden (Per Henrik Ling (1776-1839)), etablierten sich durch schwedische Auswanderer in den USA und wurden von dort auch ins Deutsche Reich übertragen (Albert Hoffa (1859-1907)). Die Naturheilkunde setzte ebenfalls stark auf Massagetechniken und popularisierte sie um die Jahrhundertwende in zahlreichen, teils in Millionenauflagen vertriebenen Gesundheitslehren.

Vielerlei Assecuranzler,

Popularisierung der Sorge: Werbung für eine Lebensversicherung (Über Land und Meer 81, 1898/99, Nr. 5, s.p.)

Versicherungen sind Institutionen zur gemeinsamen Risikoübernahme. Sie konzentrierten sich seit der frühen Neuzeit auf elementare Risiken, etwa die in Städten weit verbreiteten Feuer oder aber Hagelschlag und Ernteverluste. Transportversicherungen entstanden parallel zur europäischen kolonialen Expansion. Die Versicherung von Besitz und Leben begleitete in deutschen Landen den Aufschwung des Bürgertums seit dem frühen 19. Jahrhundert. Die Assekuranzen benötigten beträchtliches Kapital, waren daher Pioniere der Aktiengesellschaften. Um ihr betriebliches Risiko abschätzen zu können, bedienten sie sich schon seit dem späten 18. Jahrhundert mathematischer Verfahren. Für die Mehrzahl der Deutschen hatten Assekuranzen nur geringe Bedeutung, sie zahlten eher für lokale Begräbnisvereine und Sterbekassen, während elementare Lebensrisiken (Krankheit, Unfall, Alter) von den in den 1880er Jahre eingeführten Sozialversicherungen peu a peu gemildert wurden.

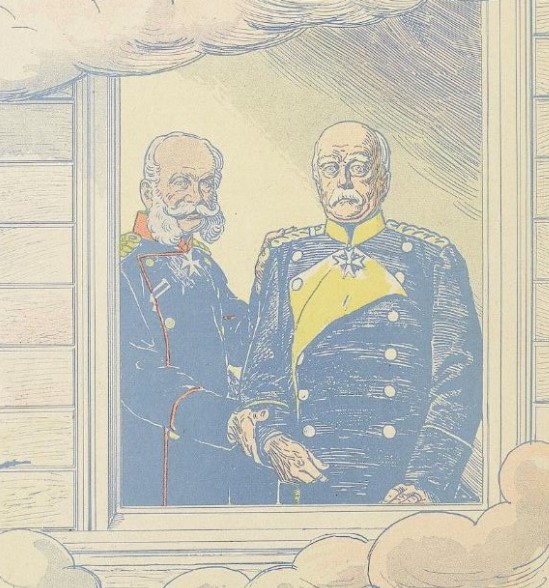

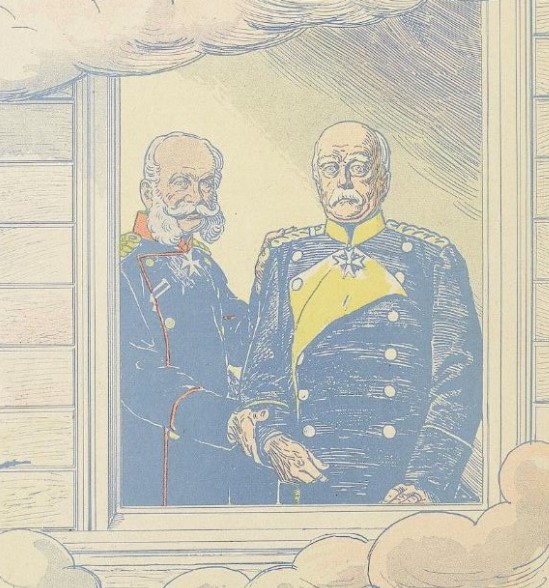

Deutschen Kaiser, Deutschen Kanzler,

Kaiser Wilhelm I. und Reichskanzler Otto v. Bismarck grüßen vom Himmel (Lustige Blätter 14, 1899, Nr. 29, 10)

Das 1871 gegründete kleindeutsche Reich wurde als Ende der fehlenden deutschen Staatlichkeit gefeiert, als nationaler Machtstaat – obwohl es Abermillionen von Deutschen ausschloss, Abermillionen nationale Minderheiten umgriff. Die Kaiserwürde knüpfte an die mittelalterliche Geschichte an, ebenso wie schon 1849, beim vergeblichen Versuch des demokratisch gewählten Paulskirchenparlaments, dem preußischen König die Krone anzudienen. Auch 1871 hatte der spätere Kaiser Wilhelm I. (1797-1888) gewichtige Bedenken, war Preußens und Hohenzollerns Mission doch nicht Deutschland. Das neue Reich war eine Monarchie eigenen Typs, die Herrschaft von Monarch, Militär und Obrigkeit war durch Verfassung und Parlament eingeschränkt. Der Kaiser regierte durch den Reichskanzler, der vom ihm ernannt und entlassen wurde, der zugleich aber beträchtliche Rechte hatte, die eine starke Persönlichkeit nutzen konnte. Der erste Kanzler, Otto von Bismarck (1815-1898), dominierte die Politik bis 1890, ohne dass diese in eine „Kanzlerdiktatur“ abglitt. Es folgte das „persönliche Regiment“ des irisierenden Wilhelm II. (1859-1941), dessen Reichskanzlern es nur selten gelang, „seine Majestät“ im Zaum und auf Kurs zu halten.

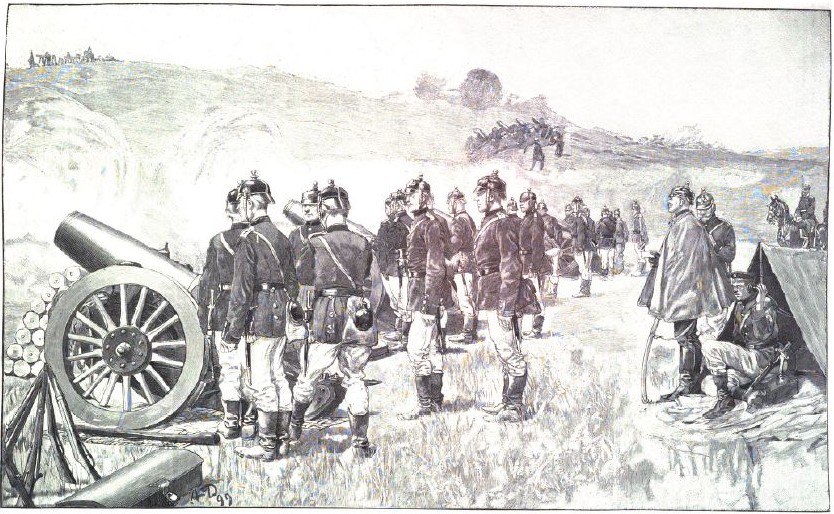

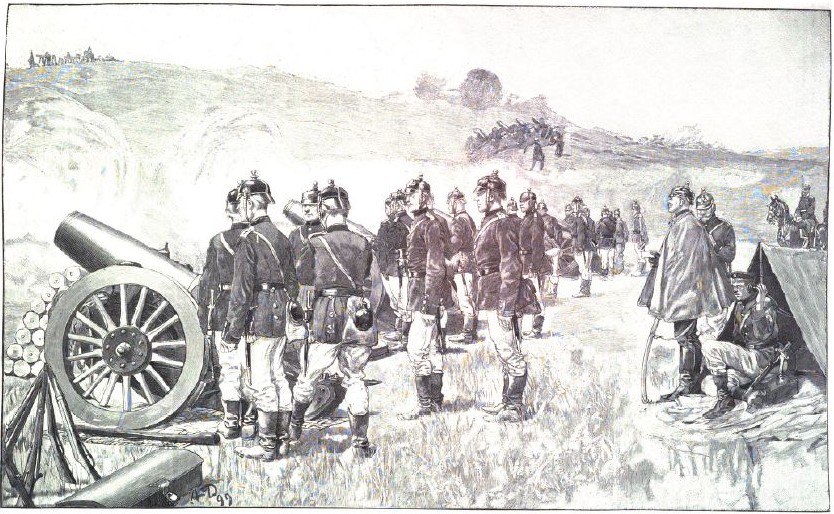

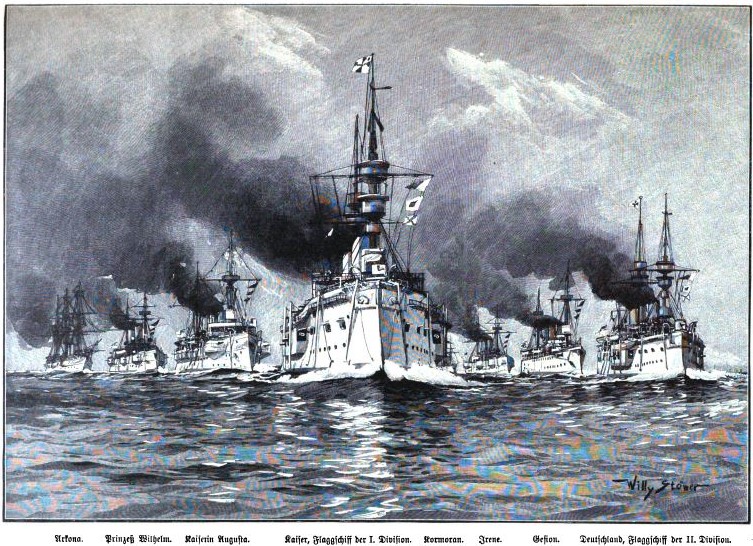

Deutsches Heer und Deutsche Flotte,

Haubitzenbatterie während eines Manövers bei Fettehenne, heute Wuppertal (Illustrirte Zeitung 113, 1899, 211)

Die Siege in den sogenannten Einigungskriegen 1864, 1866 und vor allem 1870/71 stärkten die Stellung der Armee in der Bevölkerung, verdrängten teilweise ihre Funktion als Machtmittel der Fürsten. Die „deutsche“ Armee blieb rechtlich eine Chimäre, denn sie bestand aus Kontingenten der Einzelstaaten unter dem Oberbefehl des Kaisers. Eine parlamentarische Kontrolle erfolgte allein über die notwendige Zustimmung des Reichstags zum Militärbudget, die jedoch für immer längere Zeiträume gewährt wurde. Das Heer blieb fest in adeliger Hand, und eine gesonderte Militärgerichtsbarkeit ermöglichte die Aufrechterhaltung ständischer Formen von Ehrsamkeit und Unterordnung. Militärisch blieben die deutschen Truppen eher konventionell, besaßen keine strukturellen Vorteile gegenüber denen anderer Großmächte. Die Truppenführung mit ihrem Fokus auf Offensive und Entscheidungsschlacht sowie die – abseits der Artillerie und der Telegraphie – häufig zögerliche Einführung moderner Technik sollten sich zu Beginn des Ersten Weltkrieges als schwere Belastung erweisen.

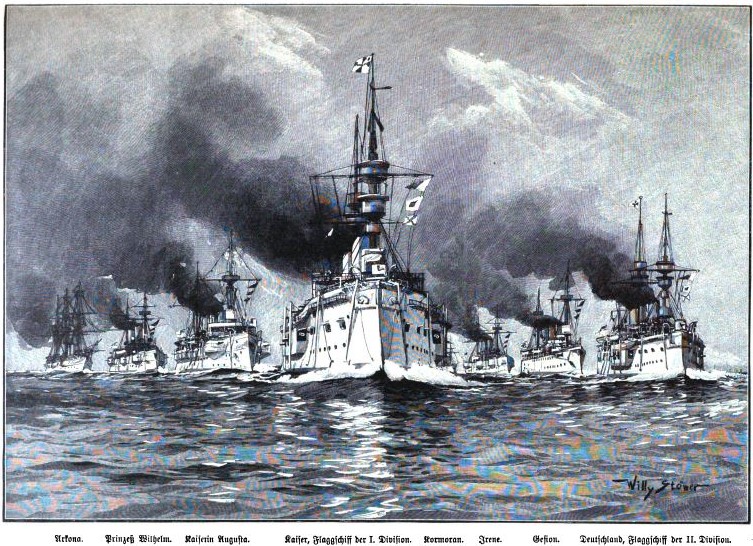

Ein deutsches Kreuzergeschwader in Ostasien (Gartenlaube 1898, 45)

Eine deutsche Flotte war schon ein Ziel der liberalen Mehrheit des Paulskirchenparlaments 1848/49. Ab 1871 wurden die nicht allzu zahlreichen Einheiten des Deutschen Bundes einem einheitlichen kaiserlichen Kommando unterstellt. Sie dienten der Küstenverteidigung und dem Schutz deutscher Handelsinteressen – zumal nach Erwerb erster Kolonien. Unter dem Druck von Wilhelm II. und des Staatssekretärs im Reichsmarineamt, Alfred von Tirpitz (1849-1930), begann das Deutsche Reich jedoch 1897 mit dem Aufbau einer Schlachtflotte. Sie wurde von der bürgerlichen Öffentlichkeit enthusiastisch begrüßt, die außenpolitischen Risiken dieser gegen die Dominanz Großbritanniens gerichteten Maßnahme billigend in Kauf genommen. Neben den Militarismus trat der Navalismus. Dennoch war schon um die Jahrhundertwende absehbar, dass die „schwimmende Wehr“ ein finanzpolitisches und strategisches Desaster sein würde.

Anarchistische Complotte,

Anarchismus als Konsequenz der Heuchelei der herrschenden Klassen (Der Wahre Jacob 18, 1901, 3620)

Der Anarchismus ist eine philosophisch-politische Lehre, die unter Flaggenwörtern wie Freiheit und Selbstbestimmung den dezentralen Aufbau der Gesellschaft in Kommunen und Syndikaten anstrebt und zugleich hierarchische staatliche Strukturen bekämpft. Entstanden vor allem in den 1840er Jahren, waren Anarchisten vielfach Teil demokratischer und dann sozialdemokratischer Bewegungen, wurden seit den 1870er Jahre jedoch zunehmend ausgegrenzt. Grund war die viel und kontrovers diskutierte „Propaganda der Tat“, also die gezielte Gewaltanwendung gegen Repräsentanten der staatlichen und wirtschaftlichen Ordnung. Die zahlreichen Attentate in Russland, Frankreich, Spanien und auch Deutschland führten zur massiven Bekämpfung der Anarchisten. Ihre Aktionen waren zugleich ein dankbar aufgegriffener Vorwand für staatliches Vorgehen gegen Sozialdemokraten und Liberale.

Pulver ohne Knall und Rauch,

Rauchloses Pulver und Patronen für die Jagd (Kladderadatsch 45, 1892, Nr. 29, 8)

Bis in die 1880er Jahre wurde für Schusswaffen vor allem Schwarzpulver verwandt, eine Mischung aus Salpeter, Schwefel und Holzkohle. Es verbrannte recht schnell, so schnell, dass bei größeren Kalibern der Geschosslauf beeinträchtigt wurde. Langsamer explodierende, ihre Energie recht vollständig auf die Projektile übertragende Sprengstoffe veränderten dies. Zahlreiche Forscher und Unternehmer knüpften dabei an die 1867 erfolgte Erfindung des Dynamits durch den schwedischen Chemiker Alfred Nobel (1833-1896) und dessen Weiterentwicklung des Nitroglycerins an. Der französische Chemiker Paul Vieille (1854-1934) stellte 1882 mit dem „Poudre B“ ein erstes rauchschwaches Pulver vor, zahlreiche weitere Sprengstoffe folgten binnen weniger Jahre. Doch auch diese explodierten nach wie vor mit einem recht lauten Knall.

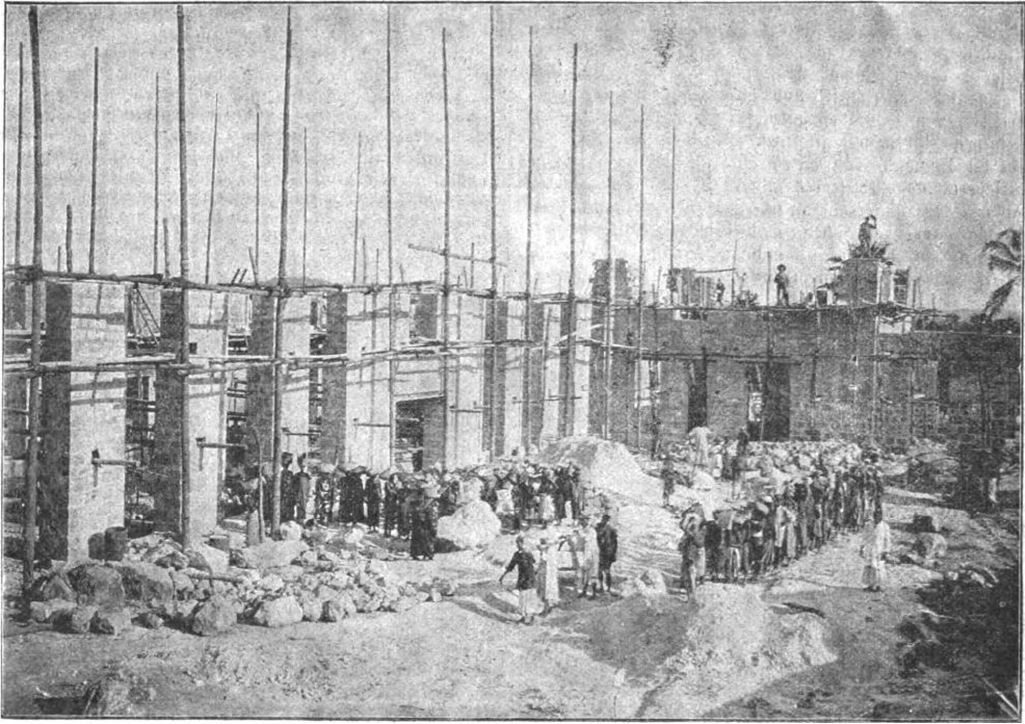

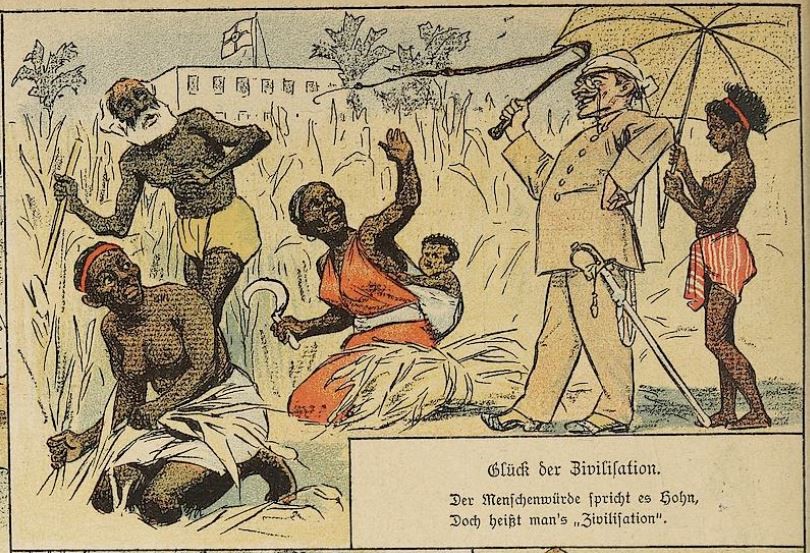

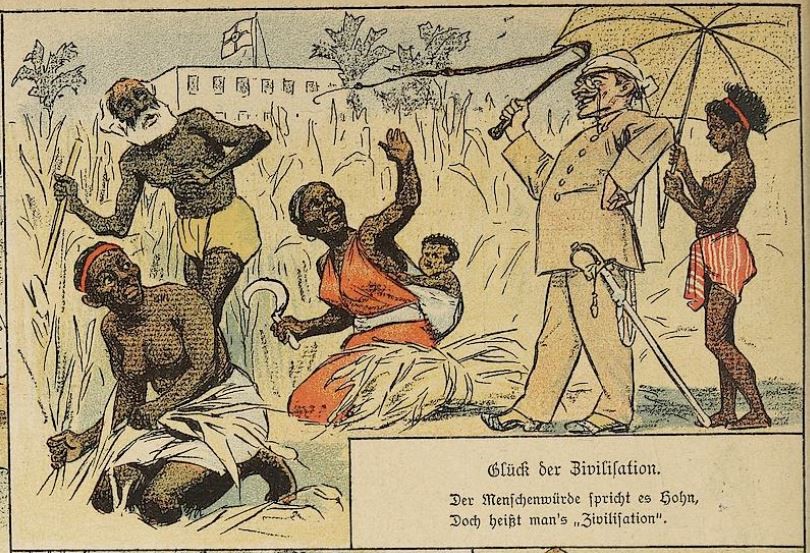

Deutsche Colonien auch,

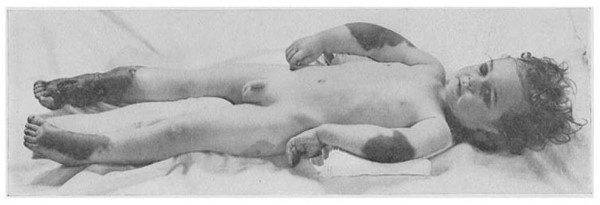

Die Peitsche als Herrschaftsinstrument des „Weißen Mannes“ (Der Wahre Jacob 11, 1894, 1784)

Das Deutsche Reich trat kurz nach seiner Gründung in den Kreis der Kolonialmächte ein. Dies wurde von einer einflussreichen bürgerlichen Kolonialbewegung gefördert und begrüßt (1882 Gründung des Deutschen Kolonialvereins), ebenso von den christlichen Kirchen. Wie schon bei der Debatte um die Sklavenhaltung gab es allerdings auch antikoloniale Vereine, deren Bedeutung aber gering blieb. Ab 1884 folgte die Fahne dem Handel, wurden doch Gebiete mit starken deutschen Handelsgesellschaften unter den Schutz des Deutschen Reichs gestellt. 1884/85 galt dies für Deutsch-Südwestafrika, Kamerun, Togo, Deutsch-Ostafrika sowie die Pazifikregionen Neuguinea und die Marshallinseln. Die Kolonien waren ein ökonomisches Verlustgeschäft, verschlangen doch der Aufbau der rudimentären Infrastruktur und die Besatzungsherrschaft beträchtliche Summen. Politisch stieg die Chance für Konflikte mit den anderen Kolonialmächten beträchtlich. Moralisch wurde zwar immer wieder auf die zivilisierende Aufgabe der Deutschen verwiesen, doch die häufig militärische Brechung lokalen Widerstandes wurde schon vor den brutalen Kolonialkriegen in Deutsch-Südwest- und Deutsch-Ostafrika als Verletzung elementarer Menschenrechte gebrandmarkt.

Nihilistenattentate,

Attentat von Dr. Karl Eduard Nobiling (1848-1878) auf Kaiser Wilhelm I. am 2. Juni 1878 in Berlin, Unter den Linden (Über Land und Meer 40, 1878, 749)

Wie beim Anarchismus handelte es sich auch beim Nihilismus um eine breite philosophische Bewegung, die teils die Möglichkeit der Erkenntnis, teils die Existenz des Seins negierte. Die Konsequenz war eine strikte Fokussierung auf das Individuum, seine Bedürfnisse und Triebe. Der Begriff wurde seit den 1860er Jahren von russischen Sozialrevolutionären aufgegriffen, die einen gewaltsamen Umsturz der bestehenden Ordnung anstrebten. Nihilismus und Anarchismus wurden daraufhin vermengt und gerade in der politischen Debatte austauschbar. Das konnte man deutlich an den beiden Attentaten auf Kaiser Wilhelm I. 1878 sehen. Obwohl beide Attentäter erklärte Gegner der Sozialdemokraten waren, dienten die Gewaltakte als Vorwand für das bis 1890 währende Sozialistengesetz, durch das sozialdemokratische Vereine, Zeitungen und Verlage verboten und tausende Anhänger von ihren Wohnorten vertrieben wurden.

Rothes Kreuz, Brutapparate,

Lotterie zugunsten des Roten Kreuzes in Bayern 1889 (Fliegende Blätter 90, 1889, Nr. 2281, Beibl., 11)

Selten hatte das Engagement eines Einzelnen einen größeren Effekt: Der schweizerisch-französische Geschäftsmann Henri Dunant (1828-1910) bemühte sich 1859 um ein Gespräch mit dem französischen Kaiser Napoleon III. (1808-1873), um ihm seine Kolonisierungsideen in Algerien vorzustellen. Geplant war ein Treffen im oberitalienischen Solferino, wo am 24. Juli mehr als 150.000 französisch-italienische Soldaten die Truppen Österreichs vernichtend schlugen und so den Weg zur nationalen Einigung Italiens ebneten. Dunant sah das Elend auf den Schlachtfeldern, organisierte vor Ort Hilfe und veröffentlichte 1862 „Eine Erinnerung an Solferino“ im Eigenverlag. Darin schlug er die Gründung einer neutralen Organisation freiwilliger Helfer vor, gut ausgebildet und in Kriegs- und Krisenzeiten einsetzbar. Er sprach gezielt Staatsoberhäupter an, warb in ganz Europa für seine Idee. Das spätere Rote Kreuz entstand 1863 als „Internationales Komitee der Hilfsgesellschaft für Verwundetenpflege“ in Genf, ein Jahr später regelten in der 1. Genfer Konvention zwölf Staaten die Rechte der seit 1876 „Internationales Komitee vom Rothen Kreuz“ genannten Hilfsorganisation. Es stand unter dem Banner des roten Kreuzes auf weißem Grunde (eine Spiegelung der Schweizer Flagge), 1876 ergänzt durch den roten Halbmond in der islamischen Welt. Im Deutschen Reich war die supranationale Organisation anfangs regional organisiert, seit 1879 bestand ein Zentralkomitee. Die Finanzierung erfolgte durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Lotterien und staatliche Zuschüsse.

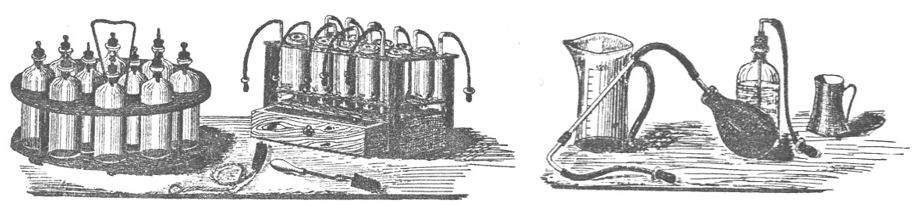

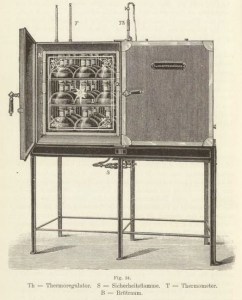

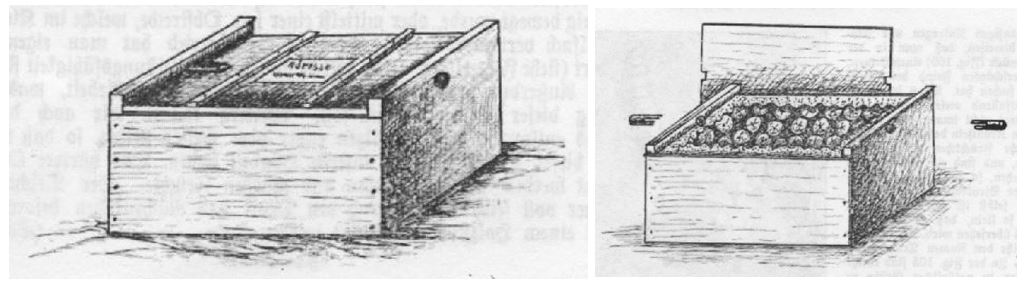

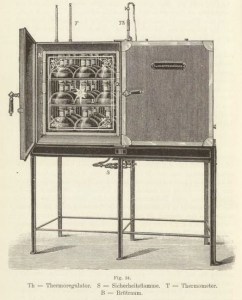

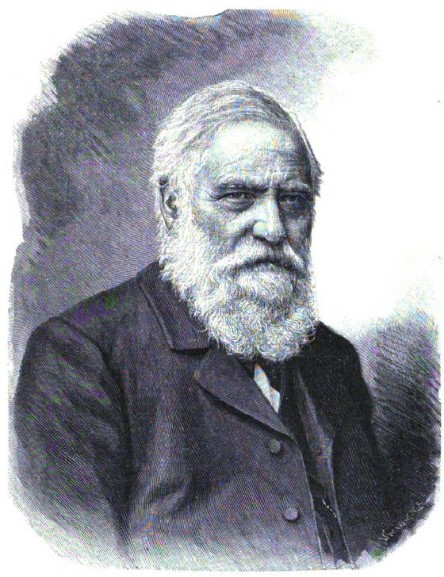

Brutapparat für Bakterienkulturen (C[arl] Flügge (Hg.), Die Mikroorganismen, 3. völlig umgearb. Aufl, T. 1, Leipzig 1896, 560)

Am Anfang war das Ei, denn Brutapparate entstanden schon in der frühen Neuzeit, um Küken für die Hühnerzucht auszubrüten. Diese einfache Aufgabe setzte zwei für die modernen Naturwissenschaften, aber auch viele Gewerbe entscheidende Techniken voraus: Temperaturmessung und Hitzeregulierung. Brutapparate für die Hühnerzucht wurden im 19. Jahrhundert immer wieder verändert und verbessert, doch der eigentliche Durchbruch zum „Inkubator“ erfolgte parallel mit dem Aufschwung der Bakteriologie. Sie setzte kontrollierte Laborbedingungen voraus, um Bakterienkulturen gezielt vermehren und auch untersuchen zu können. Typisch für die enge Verbindung von Forschung und Gerätetechnik waren in den 1880er Jahren zahlreiche im Umfeld universitärer Institute entwickelte Brutkästen, von denen der hier gezeigte „Thermoregulartor“ der 1888 gegründeten Berliner Firma F. & M. Lautenschläger die auch international weiteste Verbreitung hatte.

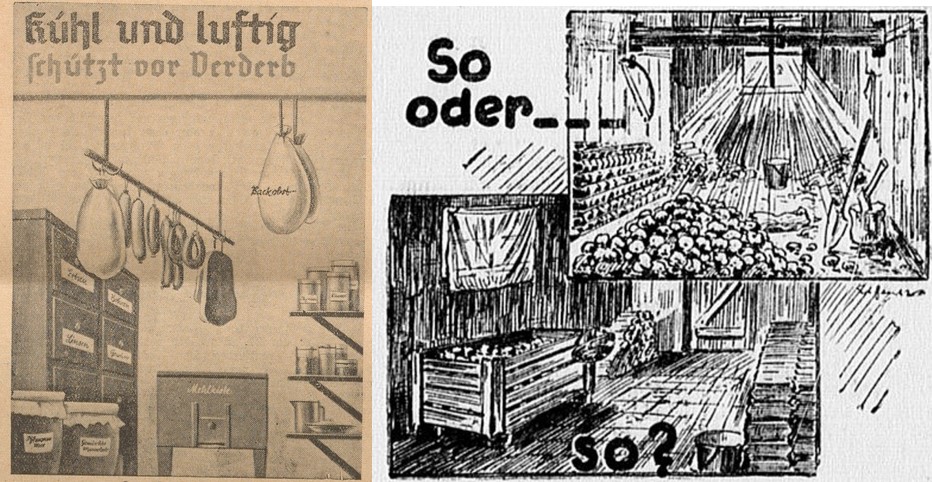

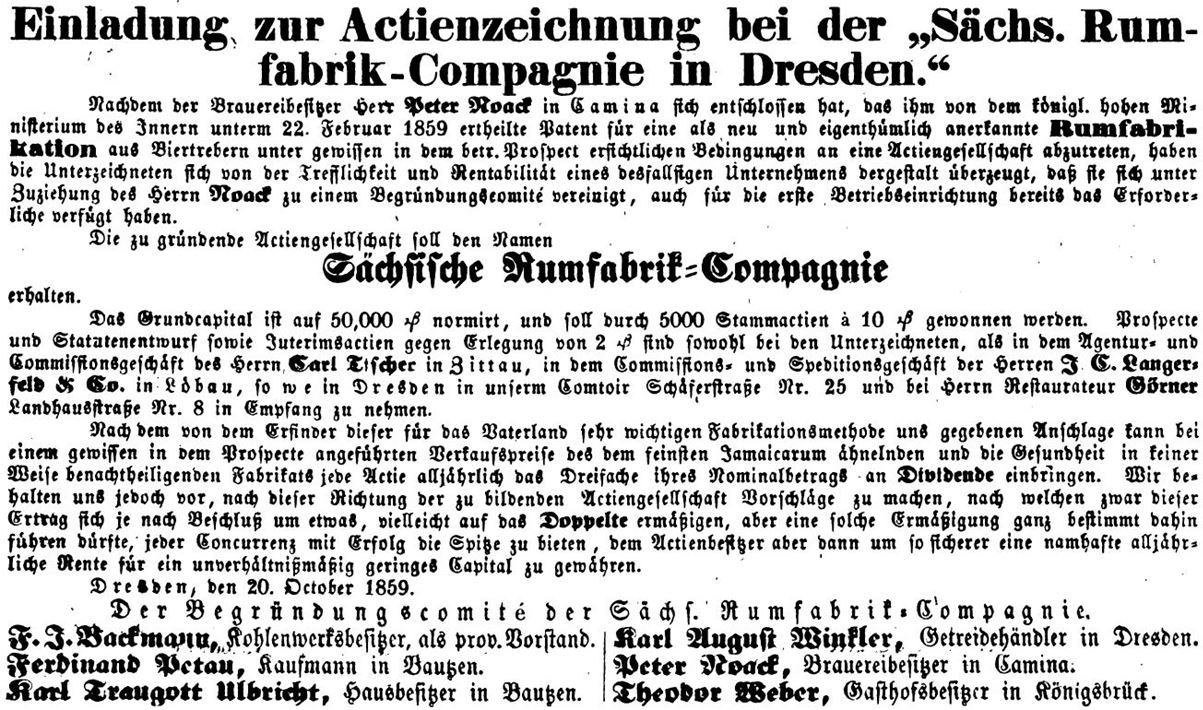

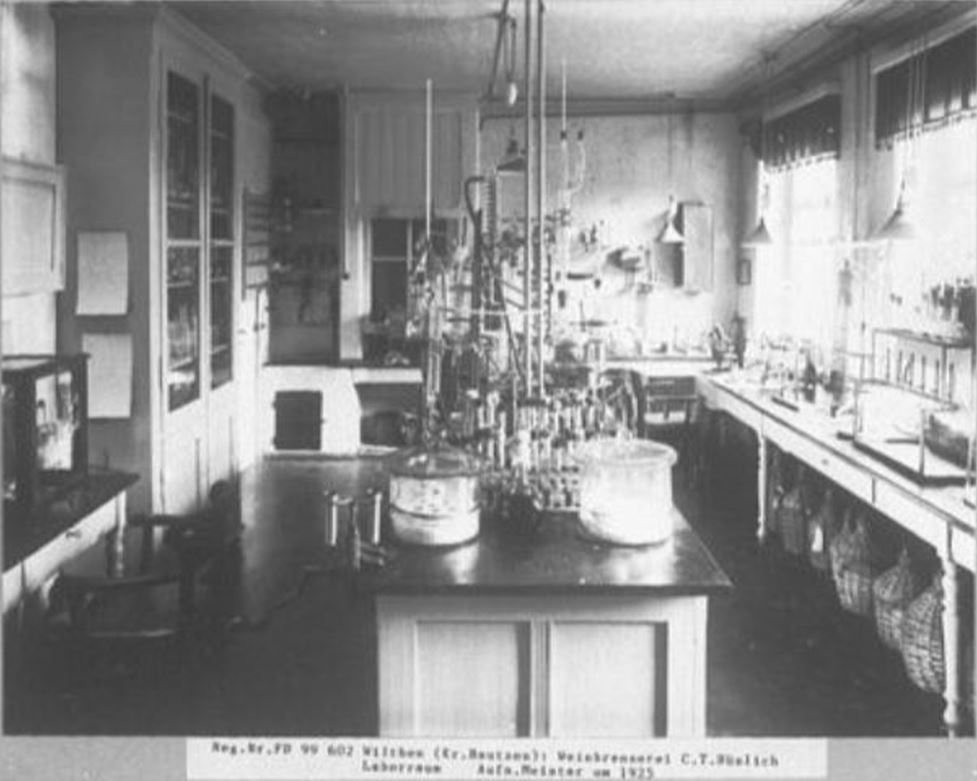

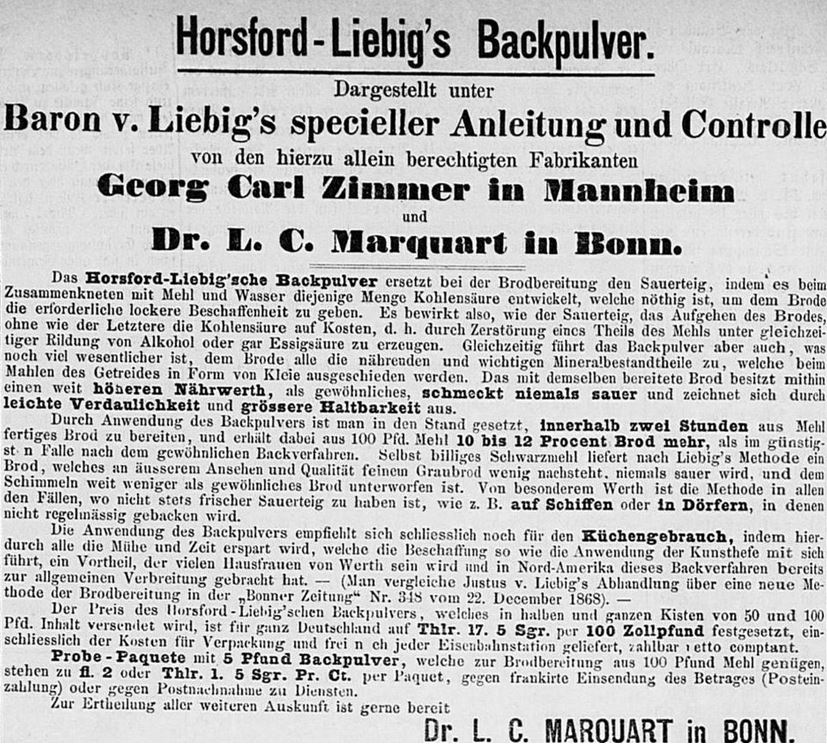

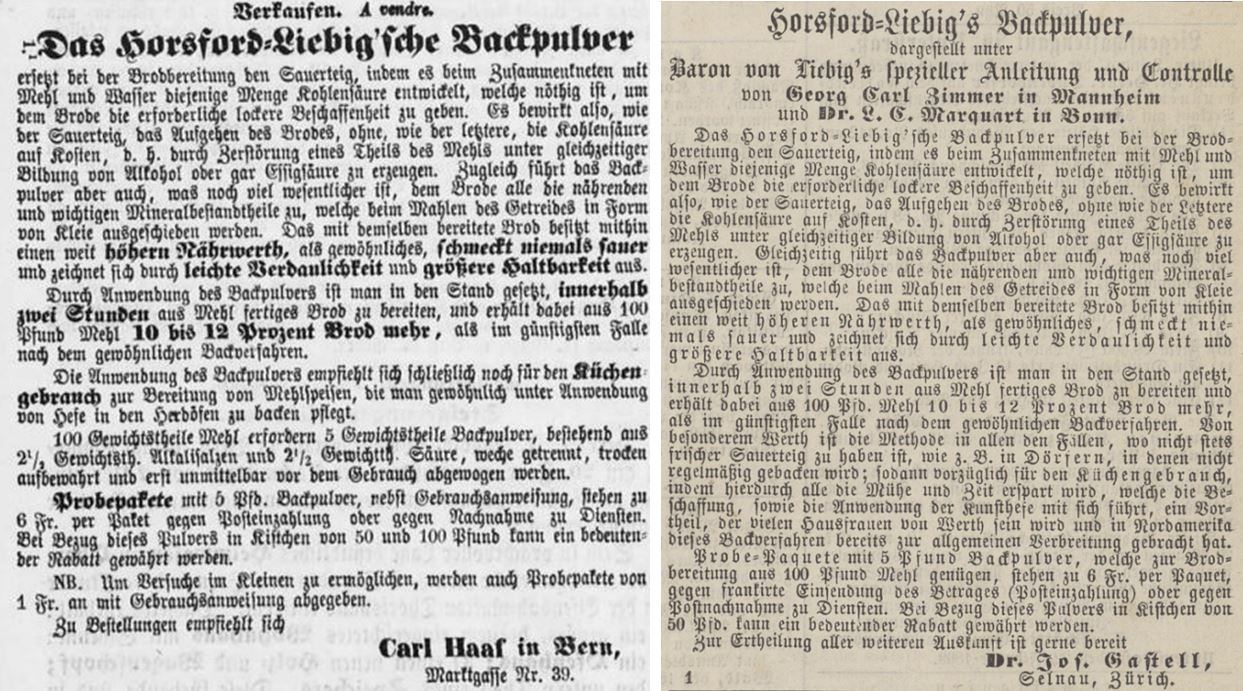

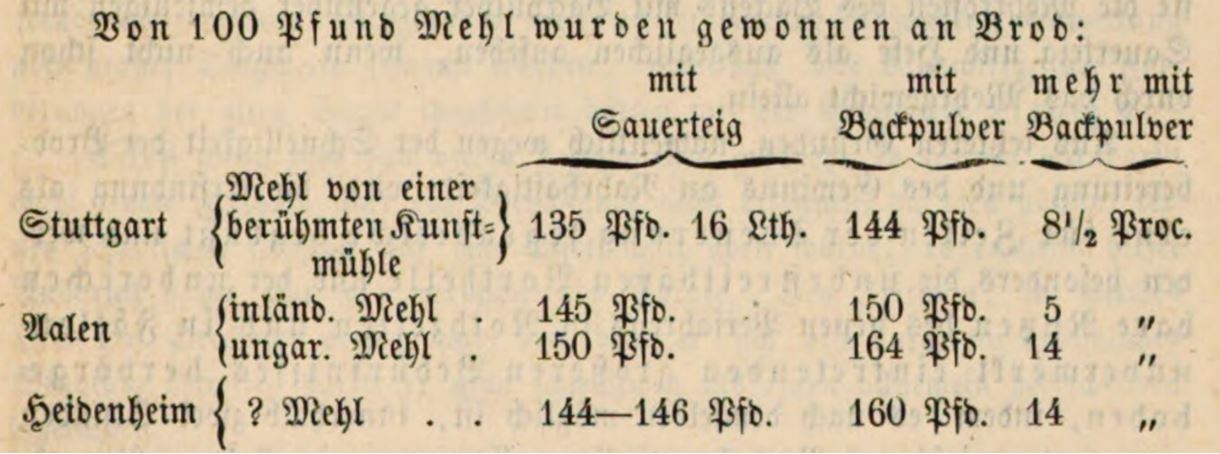

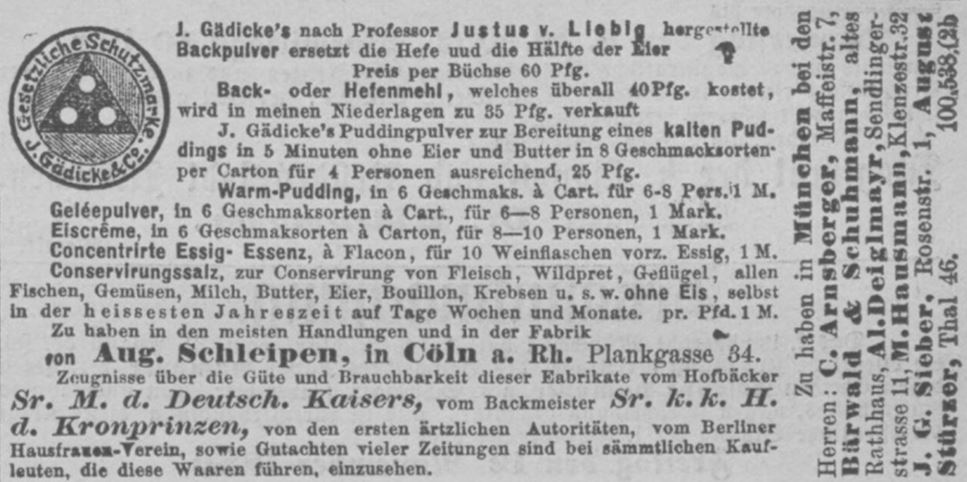

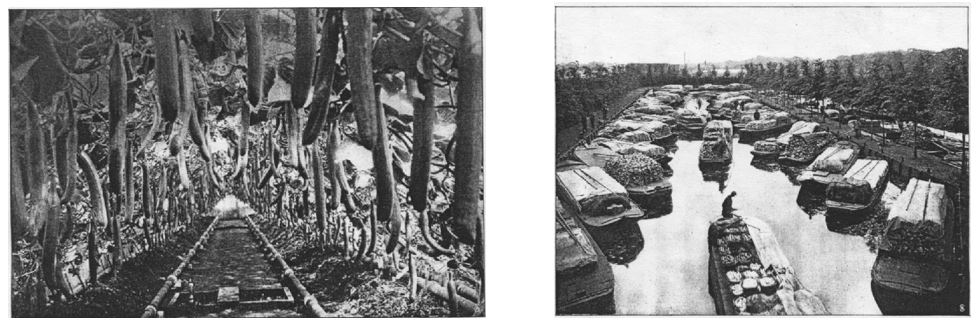

Brod- und Wurst- und Weinfabriken,

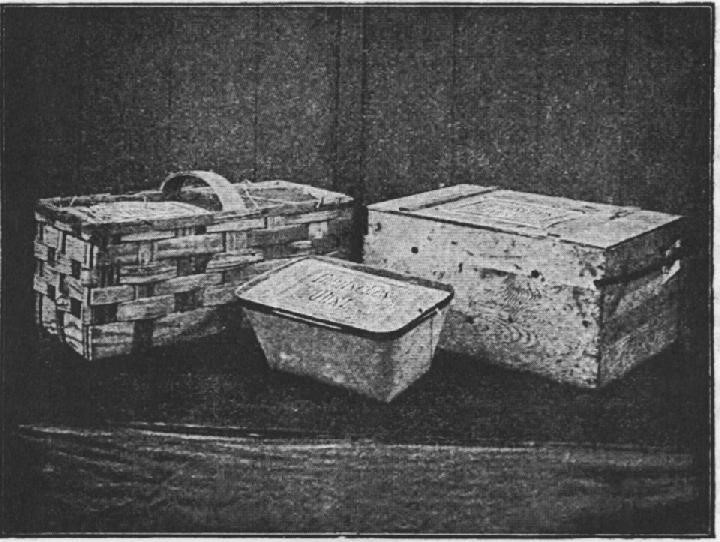

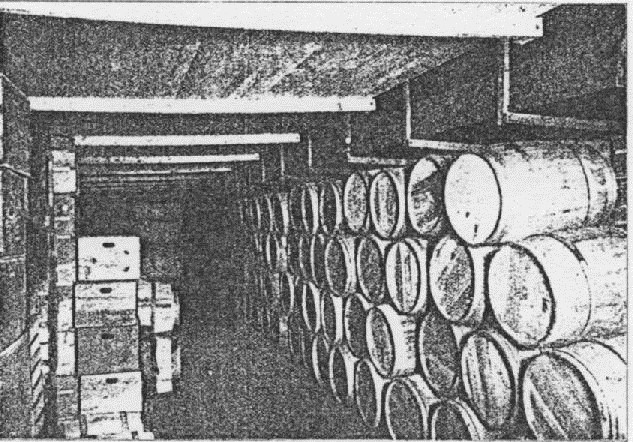

Einkauf per Versandgeschäft in Deutschlands größter Wurst- und Schinkenfabrik (Der Bazar 43, 1897, 82)

Der Aufstieg der Ernährungsindustrie begann in deutschen Landen in den 1830er Jahren, indem Pflanzen verarbeitet wurden, die in Haushalten kaum bearbeitet werden konnten. Im Vordergrund standen Rübenzuckerraffinerien, Getreide- und Ölmühlen, die Tabak- und Zichorienverarbeitung. Brot, Backwaren, Fleisch und auch Wein wurden dagegen kleingewerblich und verbrauchernah, vielfach auch noch zuhause hergestellt. In der Mitte des Jahrhunderts begann die Mechanisierung weiterer Nahrungsmittelbranchen, insbesondere von Bierbrauereien und dann Margarinefabriken. Maschinen wurden jedoch auch im Nahrungsmittelhandwerk eingesetzt, das seine Stellung durch direkten Verkauf gar ausbauen konnte. Die Brot- und Weinproduktion blieb daher von kleinen und mittleren Betrieben geprägt, anders als etwa in Großbritannien. Wurstfabriken gewannen im späten 19. Jahrhundert etwas größere Bedeutung. Fleischwaren waren länger haltbar, die Rohwaren durch den 1881 in Preußen erlassenen Schlachthauszwang in größeren Mengen konzentriert, und die teils von deutschen Einwandererunternehmern gegründeten US-Mammutunternehmen in Cincinnati und Chicago boten technische und kommerzielle Vorbilder für die Großproduktion. Dennoch gab es in Deutschland 1895 erst drei Fleischerbetriebe mit mehr als 100 Beschäftigten.

Oertel-Curen für die Dicken,

Werbung für eine Kur in Bad Reichenhall – inklusive einer Oertel-Kur (Fliegende Blätter 90, 1889, Nr. 2285, Beibl., 4)

Die meisten der heutigen Diäten sind Wiedergänger einschlägiger Kuren und Ratschläge des 19. Jahrhunderts. Sie entstanden vor dem Hintergrund der Mitte des 19. Jahrhunderts etablierten Stoffwechsellehre, die im Körper eine Maschine, in Bewegung Energieverlust und in den Nahrungsstoffen Betriebsmittel sah. Die richtige Mischung schien im Kampf gegen die Fettsucht und die Pfunde entscheidend zu sein: Seit den 1860er Jahren propagierte die aus England stammende Banting-Diät den Verzehr vornehmlich eiweißhaltiger Nahrung, während die Ebstein-Diät der 1880er Jahre fettreich und kohlehydratarm war. Die nach dem Münchner Hals-, Nasen-, Ohrenarzt Max Joseph Oertel (1835-1897) benannte Diät verbot dagegen Fette, setzte zudem auf die Reduktion von Getränken. Nur leicht modifiziert war die Schweninger-Diät, die jedoch dank der PR seines Propagandisten – Ernst Schweninger (1850-1924) war unter anderem Leibarzt Otto von Bismarcks – große Resonanz hervorrief. Während heute Diäten individualisiert sind, der Kampf gegen das Übergewicht privat geführt wird, war es für bürgerliche Kreise im 19. Jahrhundert allerdings noch üblich, sich einer Kur in einer Privatklinik zu unterziehen.

Streichhölzer und Eisenbahnen,

Schwedische Importwaren in deutschen Landen (Deutsches Montags-Blatt 1877, Ausg. v. 29.10., 8)

Die Nutzung des Feuers stand nicht nur am Beginn menschlicher Zivilisation, sondern auch für die industrielle Welt voll Kohle und Eisen. Feuer wurde bis weit in das 19. Jahrhundert hinein im Herd gehegt, leicht entzündlicher Zunder war erforderlich, um es durch Funkenschlag wieder zu entfachen. Streichhölzer haben dies wesentlich vereinfacht. Sie waren Anwendungen chemischer Forschung, Resultat steten und nicht ungefährlichen Experimentierens. Weißer Phosphor brannte hell, konnte um sich greifen und war giftig, auch Kaliumchlorat nicht ungefährlich. Reibbare Streichhölzer gab es seit den 1830er Jahren – und der Markt für Zündstoffe entwickelte sich rasch, nachdem auch roter Phosphor genutzt wurde. Wichtiger noch war die Verlagerung der gefährlicheren Chemikalien in eine Reibfläche, durch die allein das imprägnierte Holz entzündet werden konnte. Der Frankfurter Chemiker Rudolf Christian Boettger (1806-1881) entwickelte das wohl wirkmächtigste Verfahren. Er verkaufte sein Patent an schwedische Investoren, deren Sicherheitshölzer den Markt in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts dominieren sollten.

Der „Dampfwagen“ Adler startet in ein neues Zeitalter des Verkehrs (Illustrierte Technik für Jedermann 4, 1926, 43)

Die Eisenbahn war die wichtigste Innovation des 19. Jahrhunderts. Sie war Leitsektor der Industrialisierung, zumal des Maschinenbaus, der Metallverarbeitung und des Bergbaus. Ihre Finanzierung mündete in ein modernes Bankensystem, etablierte die Rechtsform der Aktiengesellschaft, förderte das Börsenwesen. Die Eisenbahn veränderte die Landschaft, das Empfinden von Entfernungen, war zentral für die Bildung regionaler und nationaler Märkte. Sie erlaubte rasche Bewegungen von Truppen und Ausrüstung. Das Eisenbahnnetz erforderte überregionale Koordinierung, Fahrpläne, möglichst einheitliche Zeiten, einheitliche Spurbreiten und Standards. Sein Aufbau und seine Aufrechterhaltung benötigte eine immense Zahl von Arbeitern, un- und angelernte für die Gleisarbeiten, Facharbeiter für Lokomotiven, Waggons, Signaltechnik, Verkehrsregulierung, Gebäudebau und vieles mehr. Die anfangs vielfach privat betriebenen Eisenbahnen wurden zunehmend verstaatlicht, blieben im Deutschen Reich jedoch unter der Hoheit der Länder. Damit wurde nicht nur der Staat zu einem zentralen wirtschaftlichen Akteur, sondern es entwickelte sich eine für das Deutsche Reich typische enge Verzahnung von Banken, Unternehmern, Investoren und dem Staat.

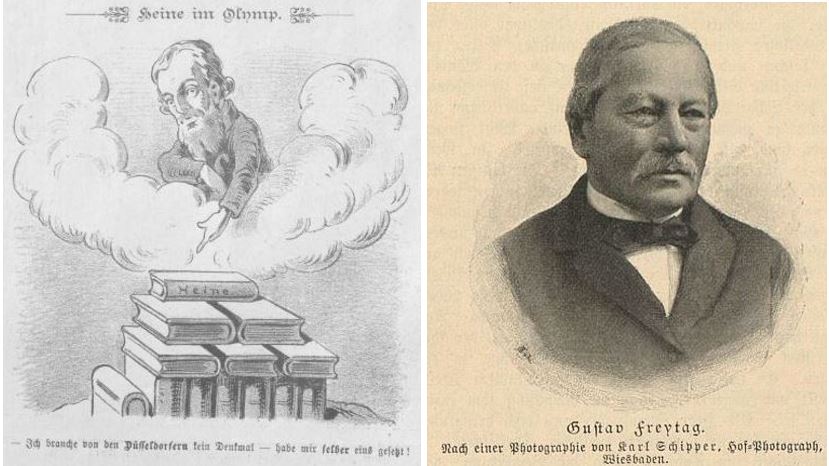

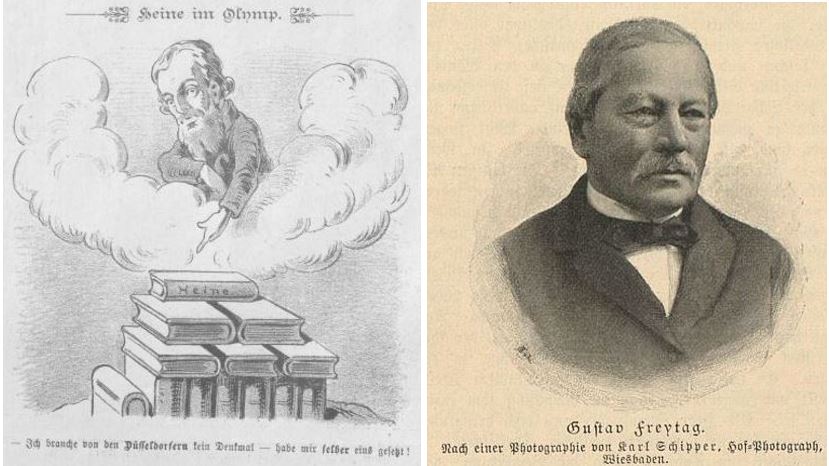

Heines Lieder, Freytags „Ahnen“,

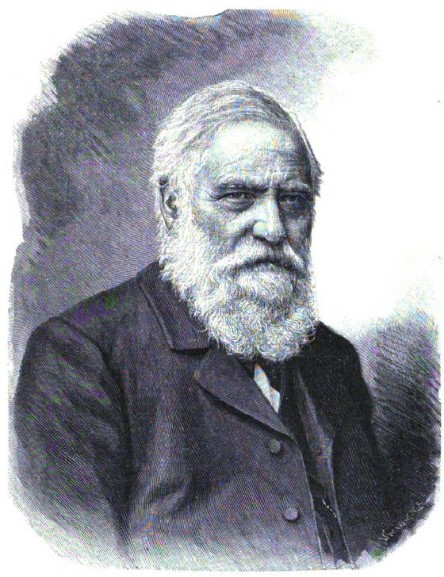

Porträts von Heinrich Heine und Gustav Freytag (Kikeriki 33, 1893, Nr. 11 v. 5. Februar, 2; Illustrirte Frauen-Zeitung 22, 1895, 89)

Heinrich Heines (1797-1856) 1827 erschienener Gedichtband „Buch der Lieder“ bündelte die große Mehrzahl der frühen Gedichte des heutzutage vor allem als scharfsinnigen Satiriker, Zeitkritiker und demokratischen Feuilletonisten geschätzten Dichters. Er bestand vor allem aus Liebesgedichten und Landschaftsbeschreibungen und war ein Schlüsselwerk der Romantik. Dennoch blieb der seit 1831 im Pariser Exil lebende und 1835 mit Publikationsverbot im Deutschen Bunde belegte Heine eine Persona non grata für Nationalisten und engstirnige Christen, für Antisemiten und Duckmäuser. Wer jedoch die deutsche Sprache klingen hören, wer ihre utopisch-grimmige Kraft spüren möchte, der lese Heine. Gustav Freytag (1816-1895) war ein anderes Kaliber, Journalist und liberaler Politiker, Theater- und Romanschriftsteller, ein Lehrer der Künste, Biograph und populärer Geschichtsschreiber. All dies bündelte sich in seinem sechsbändigen, von 1872 bis 1880 erschienenen Romanzyklus „Die Ahnen“. Darin verfolgte er Werdegang und Wandlung der fiktiven Familie König über wahrlich stattliche 1500 Jahre. Der gefeierte „Hausdichter des deutschen Bürgertums“ verstand den Roman als Baustein eines dringend erforderlichen historischen Bewusstseins der Deutschen.

Telegraphen mit und ohne

Damen und Herren der Morseabteilung eines Telegraphenamtes (Über Land und Meer 88, 1902, 946)

Im 19. Jahrhundert entstanden parallel zu massiven Veränderungen des Verkehrswesens neuartige Kommunikationsnetze, ohne die nationale Märkte und globale Arbeitsteilung kaum möglich gewesen wären. Telegraphie erfolgte anfangs optisch, mit Flügeltelegraphen, war damit wetterabhängig und störungsanfällig. Die elektrische Telegraphie entwickelte sich seit den 1840er Jahren dagegen parallel zur Eisenbahn, nutzte vielfach deren Trassen. Sie diente weniger strategisch-militärischen, sondern vorrangig kommerziellen Interessen, etwa der Übermittlung von Preisen und Schiffsankünften. Die Nachrichten wurden codiert, auf ihren Kern reduziert. Seit Mitte des Jahrhunderts dominierte das einfache System des US-Katholikenfeindes und Malers Samuel Morse (1791-1872), bei dem Striche und Punkte per Signalgeber auf Papier gestanzt wurden. Die elektrische Telegraphie erforderte internationale Kooperation und Zusammenarbeit, die Ausweitung europaweiter Landnetze durch internationale Unterwasserkabel ließ die Welt beträchtlich zusammenwachsen. Zunehmend wurden Informationen auch durch „Telegraphenbüros“ gebündelt und vertrieben. Diese Nachrichtenagenturen bildeten die Grundlage für ein sich rasch ausdifferenzierendes Pressewesen, das neue Möglichkeiten überregionaler Produktwerbung schuf.

Leitungsdrähte, Telephone,

Werbung für Telefonanlagen 1883 (Officieller Katalog der allgemeinen deutschen Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswesens, Berlin 1883, Annoncen, 119)

Auch wenn hierzulande der Lehrer Johann Philipp Reis (1834-1874) als Erfinder des Telefons gilt – von ihm stammt ein Apparat zur Umwandlung elektrischer Impulse in mechanische und dann akustische Schwingungen sowie die Bezeichnung (1861) –, so wurden die Grundlagen des modernen Kommunikationssystems doch in den USA gelegt. Alexander Graham Bell (1847-1922) entwickelte nicht nur einen Apparat, mit dem man zwei Teilnehmer miteinander verbinden konnte, sondern schuf mittels der American Telephone & Telegraph Company auch einen der ersten elektrotechnischen Großkonzerne. In Deutschland wurde das 1876 patentierte Verfahren 1877 durch die staatliche Reichspost aufgegriffen und mittels der telegraphischen Infrastruktur auch eingeführt. Umfang und Leistungsfähigkeit des vorerst lokal begrenzten Telefonnetzes wurde durch Vermittlungsbüros deutlich erhöht. Bis zur Jahrhundertwende blieb das Telefon jedoch ein relativ teures, vornehmlich geschäftlich genutztes Gerät.

Auch Torpedos, rasch versenkbar,

Stolz der Kriegsmarine: Hauptwaffe eines Torpedobootes (Illustrierte Weltschau 1914, Nr. 6, 2)

Die globale Vorherrschaft der europäischen Nationalstaaten gründete vor allem auf ihrer überlegenen Militärtechnik. Torpedos, also zigarrenförmige, selbst angetriebene und mit einer Sprengladung versehene Unterwasserwaffen, entstanden in den 1860er Jahren, Wegbereiter waren österreichische und englische Militärs und Ingenieure. In Großbritannien wurden Anfang der 1870er Jahre dann gesonderte Torpedoboote entwickelt, gering gepanzerte schnelle Schiffe, die gegen Handelsschiffe eingesetzt, aber auch Großkampfschiffen gefährlich werden konnten. Torpedoboote galten rasch als Kernelement kleinerer, eher auf Küstenverteidigung setzende Marinen. Im Deutschen Reich begann ihr Bau 1882. Seit 1898 entwickelte die Kaiserliche Marine dann auch Große Torpedoboote, die mit stärkeren Geschützen ausgerüstet und hochseetauglich waren. U-Boote sollten erst im 20. Jahrhundert folgen.

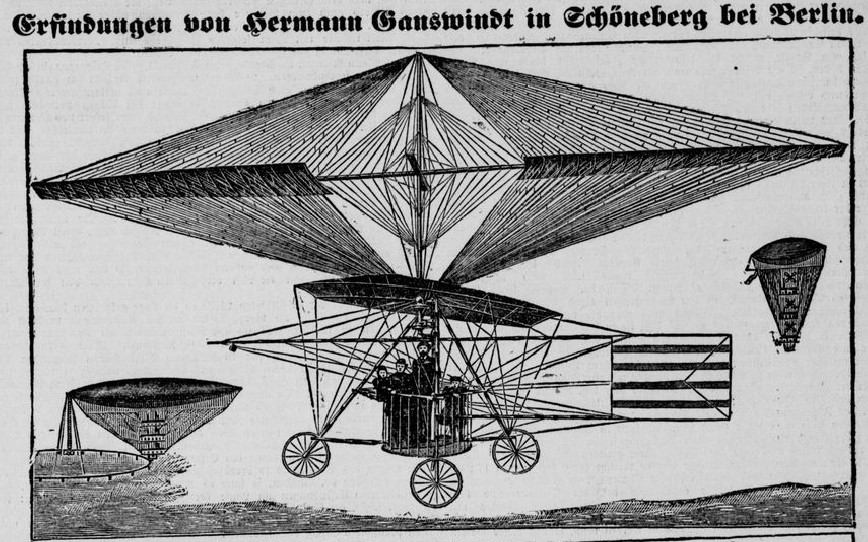

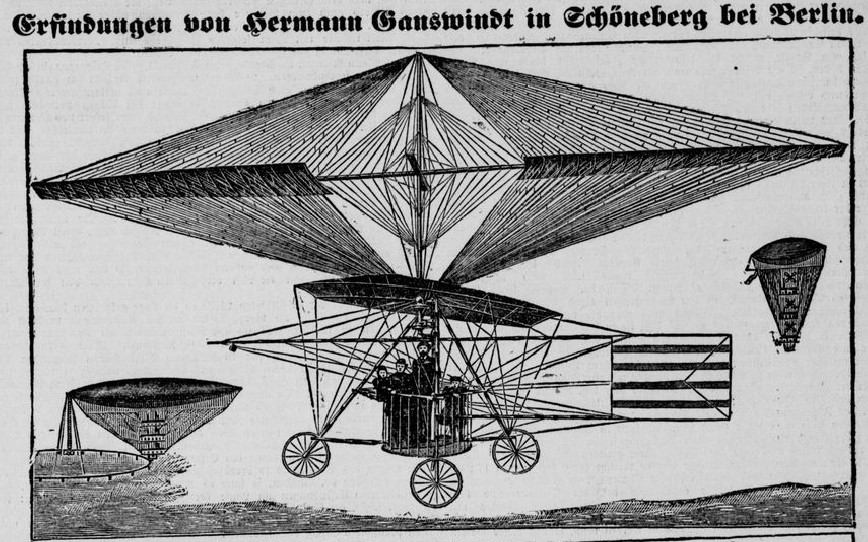

Flugmaschinen, beinah lenkbar,

Ikarus als Vorbild: Beispiel einer nur ansatzweise flugfähigen Maschine (Berliner Börsen-Zeitung 1894, Nr. 564 v. 2. Dezember, 17)

Der Welt zu entfliegen, das gelang erst im frühen 20. Jahrhundert. Doch im 19. Jahrhundert gab es zahlreiche Ingenieure und Praktiker, die mittels Maschinen in die Lüfte und gar in den Weltraum aufsteigen wollten. Freiluft- und Fesselballons beflügelten seit dem späten 18. Jahrhundert die Phantasie, ein wirklicher Flug, mit Muskel- oder aber Motorkraft, gelang jedoch noch nicht. Bis heute bekannt sind die Versuche des Drachenfliegers Wilhelm Kress (1836-1913), des gescheiterten Motorfliegers Alexander Moschaiskis (1825-1890), des Gleitfliegers Otto Lilienthal (1848-1896), des Maschinengewehrentwicklers Hiram Maxim (1840-1916) und des Luftschiffers Hermann Ganswindt (1856-1934). Der Traum vom Fliegen mit lenkbaren Maschinen wurde erst im frühen 20. Jahrhundert erfüllt.

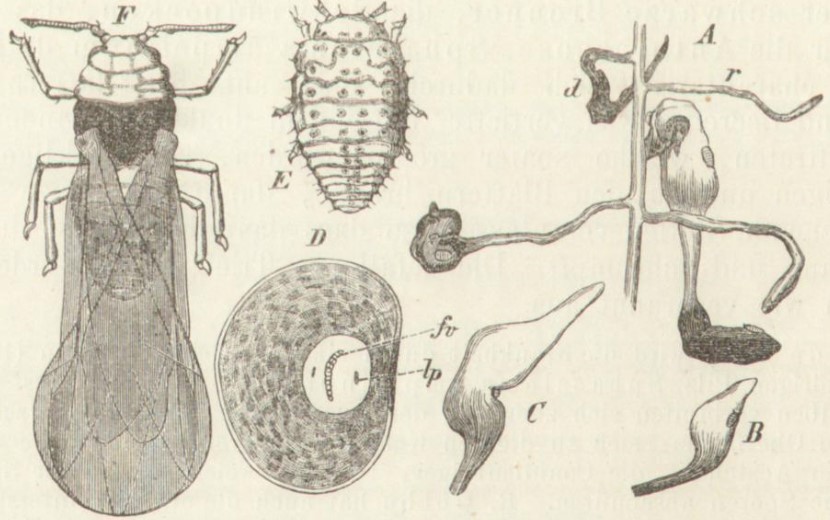

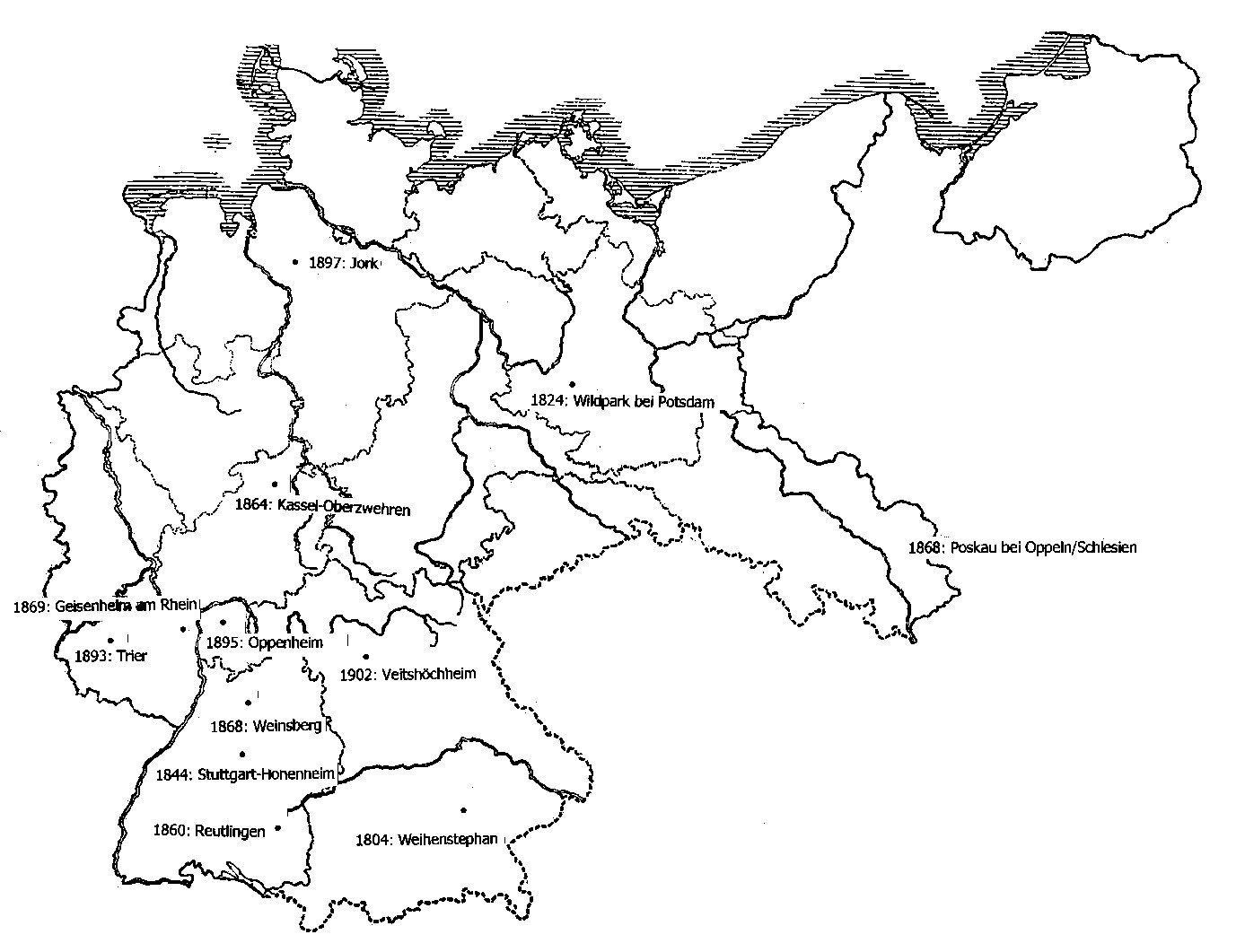

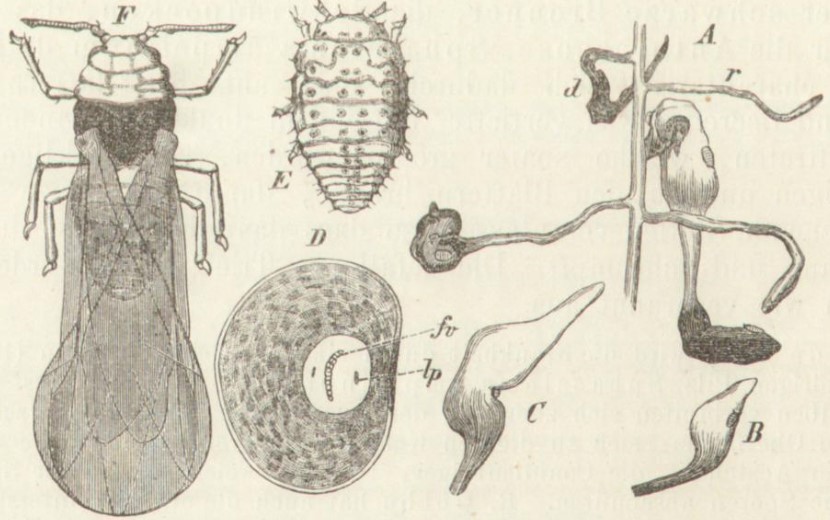

Reblaus-, Schildlausinvasion,

Verschiedene Entwicklungsstufen der Reblaus (D-F) sowie Schädigungen der Rebwurzel (A-C) (Hermann Eulenburg (Hg.), Handbuch des öffentlichen Gesundheitswesens, Bd. 2, Berlin 1882, 616)

Das 19. Jahrhundert war eine Zeit wachsender Naturkenntnisse, so dass die engen Grenzen der erweiterten Subsistenzwirtschaft der frühen Neuzeit zunehmend durchbrochen werden konnten. Gleichwohl blieb man abhängig von den Unbilden der Natur, von Missernten. Das zeigte sich besonders deutlich an der Reblausinvasion der 1860er Jahre, die große Teile der europäischen Weinstöcke vernichtete. Das unscheinbare, lediglich anderthalb Millimeter große Insekt stammte aus den USA und gelangte im Wurzelwerk von Setzlingen nach 1860 über Großbritannien nach Südfrankreich, verbreitete sich dann auf dem Kontinent. Die befallenen Pflanzen wuchsen nicht mehr, die Blätter wurden gelb, verwelkten, die Trauben kamen nicht mehr zur Reife, schließlich starben die Rebstöcke ab. Es dauerte jedoch mehrere Jahre, ehe 1868 „Phylloxera rastatrix“ im Wurzelwerk der Pflanzen als Ursache erkannt wurde. Dennoch wurden die Verheerungen größer, bis 1885 waren schließlich mehr als drei Viertel der französischen Anbaufläche betroffen. Am Ende blieb nur die Kultivierung neuer, aus den USA importierter resistenter Rebstöcke. Auch in deutschen Landen waren die Schäden beträchtlich, zumal man bis Mitte der 1870er Jahre über angemessene Gegenmaßnahmen stritt.

Rotationsdruck, Secession,

Neue Drucktechnik im Einsatz (Deutsches Montags-Blatt 1877, Ausg. v. 13. August, 8)

Maschinen veränderten bereits Mitte des 19. Jahrhunderts die Grundlagen von Presse und Buchhandel. Lumpen und ab den 1860er Jahren auch Holz wurden erst manuell, dann maschinell zu Papier in immer spezialisierter Form verarbeitet. Die Drucktechnik erreichte durch den Einsatz rotierender Walzen einen neuen Aggregatzustand. Erste brauchbare Rotationsdruckmaschinen wurden in den USA und Frankreich entwickelt, doch schließlich setzten in den 1860er und 1870er Jahren britische und deutsche Anbieter die Standards. Die Folgen waren nuanciertere Illustrationen in Zeitschriften, höhere Auflagen von Büchern und das teils mehrfach tägliche Erscheinen einer Reihe meinungsbildender Tageszeitungen.

Neue Märkte durch neuartige Kunst (Lustige Blätter 14, 1899, Nr. 18, 3)

Die bildenden Künste emanzipierten sich im 19. Jahrhundert langsam von ihrer engen Bindung an Adel und Kirche, zielten zunehmend auf das kaufkräftige Bürgertum und auch den Massenmarkt. Gleichwohl blieb der Einfluss zumal der expandierenden Höfe der Hohenzollern, Wittelsbacher und auch Wettiner hoch. Die lokalen Künstlervereine wurden Anfang der 1890er Jahre noch von konservativen Historien- und Porträtmalern, wie etwa Anton von Werner (1843-1915) oder Franz Lenbach (1836-1904) angeführt. Sie hatten zudem großen Einfluss an den Kunsthochschulen, dominierten den Kunsthandel und die regelmäßigen Verkaufsausstellungen. Trotz dieser Machtstellung kam es 1892 zu einer ersten Sezession in München, also der Abspaltung einer Künstlergruppe und dem Aufbau eines konkurrierenden Ausstellungs- und Verkaufsbetriebes. In München erfolgte dies unter dem Banner der Moderne, dann des Jugendstils. 1891/92 zerbrach am Fall Munch auch die Berliner Künstlerszene, wenngleich die Berliner Sezession erst 1898 erfolgte. Ausschluss und Denunziation der Werke des norwegischen Malers Edvard Munch (1863-1944) durch Werner sowie konservative Kreise waren der Anlass insbesondere impressionistischer Künstler für die Gründung eigener sezessionistischer Strukturen. In Wien zerbrach die Künstlerszene 1897, dort allerdings unter dem klaren Banner des Jugendstils.

Bahnhofsperre (läst‘ge Fessel!),

Ordnung hat seinen Preis: Fahrkartenhalter für das raschere Durchqueren der Bahnsteigsperre (Fliegende Blätter 104, 1896, Nr. 2240, Beibl. 1, 2)

Die Bahnhofsperre war Ordnungsfaktor und Sieb zugleich. Es handelt sich um eine kontrollierte Absperrung, meist ein Gatter oder Zaun, die eine Kontrolle der Bahnhöfe und insbesondere der Bahnsteige ermöglichte – und damit auch den Ausschluss missliebiger Besucher. Bahnhöfe waren nämlich auch öffentliche Treffpunkte, zumal am freien Sonntag. Bahnsteigsperren waren zugleich notwendiger Arbeitsschutz für Bahnschaffner. Die frühen Reisewaggons entstanden nach dem Vorbild der Kutschen, besaßen demnach klar voneinander geschiedene Abteile, die durch eine Tür zum Bahnsteig hin geöffnet werden konnten. Das nutzte den vorhandenen Raum gut aus, erlaubte einen geordneten Ein- und Ausstieg, brachte jedoch Probleme beim Kontrollieren der Fahrscheine mit sich. Schaffner mussten sich entweder von außen von Abteil zu Abteil entlanghangeln oder bei jedem Halt alle Zusteigenden kontrollieren. Die Bahnhofsperre ermöglichte demnach Zeitgewinn, konnte die Fahrkartenkontrolle doch vorverlagert werden. Sie wurde in Preußen und Sachsen ab dem 1. Oktober 1893 eingeführt, nicht aber in Bundesstaaten, die wie etwa Württemberg mit Durchgangswaggons fuhren. Die von Beginn an umstrittenen Bahnsteigsperren wurden durch die vermehrte Indienstnahme dieser in Preußen anfangs den D-Zügen vorbehaltenen Waggons mit Seitengang und Faltenbalgübergängen in der Zwischenkriegszeit peu a peu abgebaut.

„Fuhrmann Henschel“, „Weißes Rössel“,

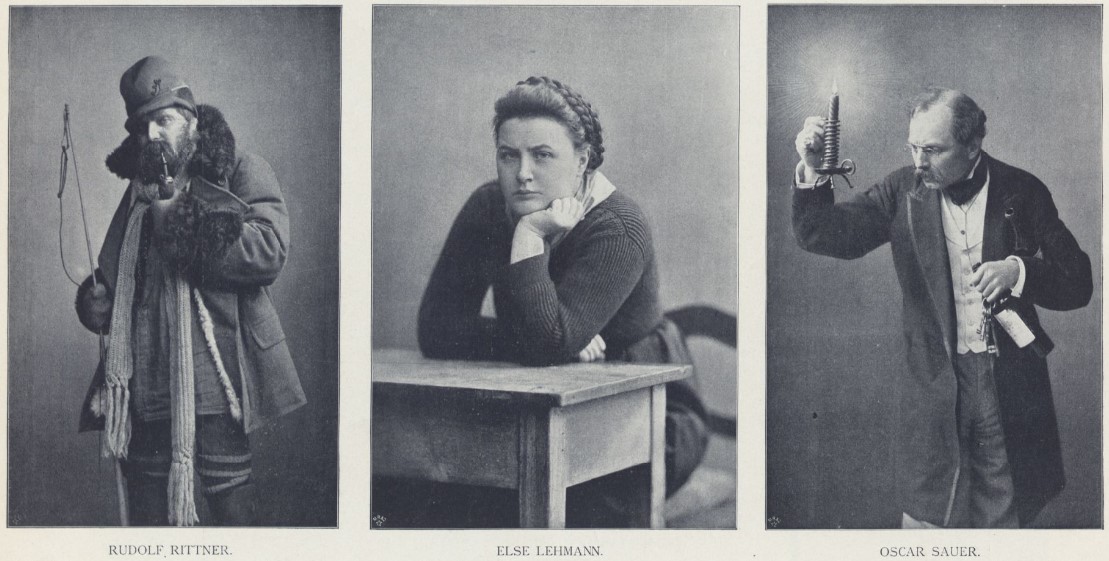

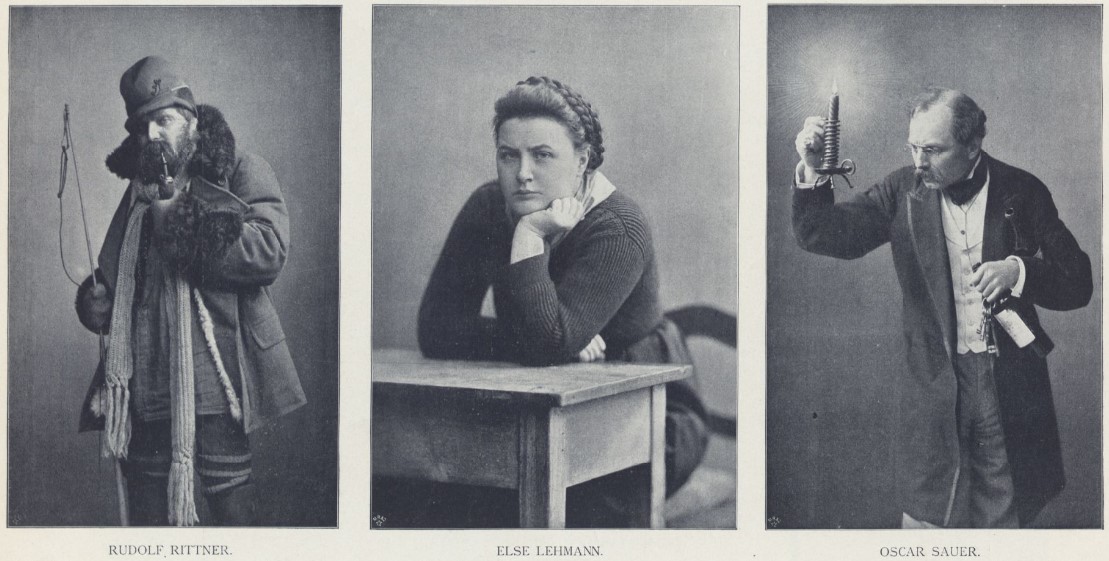

Schauspieler der Uraufführung von Gerhart Hauptmanns Drama „Fuhrmann Henschel“ am Deutschen Theater in Berlin (Rittner als Fuhrmann Henschel, Lehmann als Hanne, Sauer als Hauswirt) (Berliner Leben 1, 1898, 156)

Im späten 19. Jahrhundert war Gerhart Hauptmann (1862-1946) Bahnbrecher des Naturalismus, ab 1933 kroch er vor den Nationalsozialisten. Der schlesische Dramatiker begann seine Laufbahn furios und mutig, „Die Weber“ (1892) werden nicht nur wegen ihres Sozialrealismus bis heute gelesen. „Fuhrmann Henschel“, 1898 uraufgeführt, kreist um die Frage nach den Konsequenzen eines gegebenen Versprechens, um das Scheitern an eigenen Ansprüchen, um ein Leben in Schuld und den Selbstmord als Konsequenz. Auf sich selbst angewandt hat es der eitle Großdichter jedoch nie.

Ein Lustspiel aus der „Stückefabrik“: Kritik am „Weissen Rössl“ im schönen Wien (Österreichische Musik- und Theaterzeitung 11, 1898/99, Nr. 5, 2-3)

Die wahrlich große Zahl literarisch bedeutender Theater- und Opernwerke des späten 19. Jahrhunderts sollte nicht verdecken, dass die Mehrzahl der Angebote primär kurzweiliger Unterhaltung und der Abkehr vom Arbeitsalltag diente. Gemeinsam mit dem Wiener Schauspieler und Dramatiker Gustav Kadelburg (1851-1951) bediente Oskar Blumenthal (1852-1917), Kritiker, Theaterdirektor und Schachkomponist den Markt der leichten Possen virtuos: Mann und Frau, Irrungen und Wirrungen, Intrigen und Ränkespiele, Düsternis und Sonnenaufgang – und am Ende ein Happy End, lange vor dem Aufstieg Hollywoods. Als Operette wurde „Im weißen Rössl“ seit 1930 zum neuerlichen Kassenschlager, Musikfilme folgten, rätselte das Publikum in dieser himmelblauen Walzerwelt doch immer wieder von neuem, warum der Sigismund so schön war.

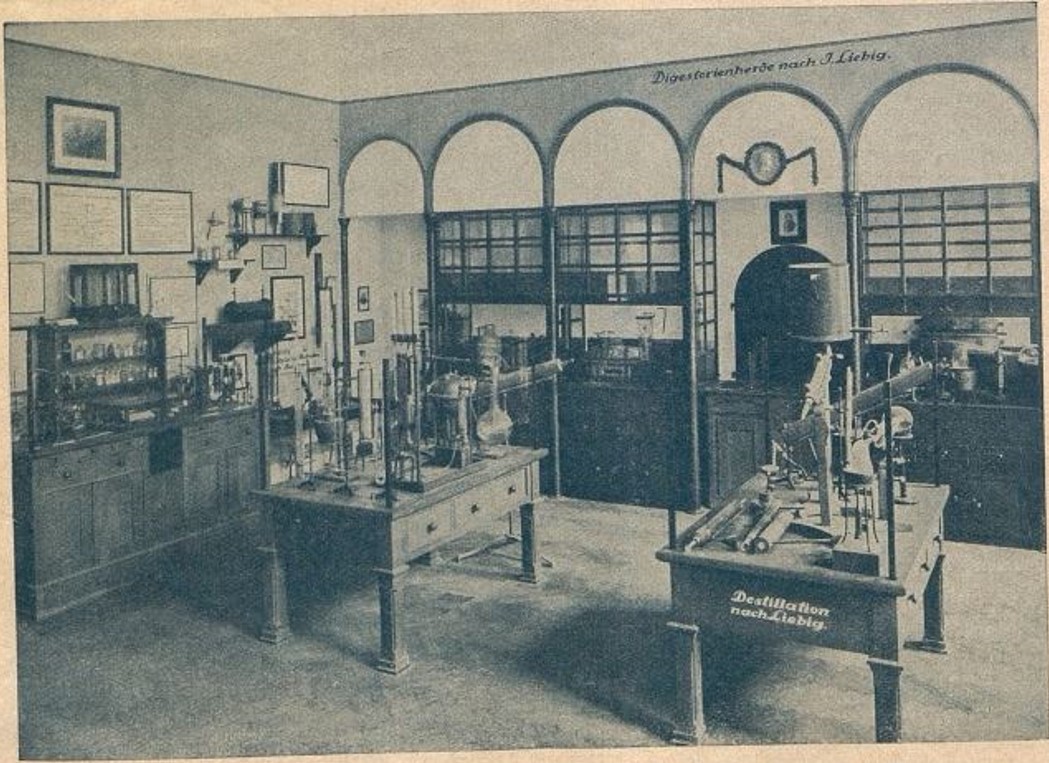

Chloroform, Antipyrin,

Eine Arznei mit strikter Wirkung (Leipziger Zeitung 1847, Nr. 253 v. 6. Oktober, 6517)

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts führte der anfangs von französischen Forschern geprägte Aufschwung der organischen Chemie zur Entdeckung und Darstellung zahlreicher Stoffe, deren medizinisches Wirkungsprofil anfangs nicht sonderlich interessierte. Der „Chlorkohlenstoff“, so nannte ihn sein deutscher Entdecker (es gab 1831 noch einen französisches und einen US-amerikanischen), der Gießener Apotheker und Chemiker Justus Liebig (1803-1873), dieser Chlorkohlenstoff sollte erst nach vielen Versuchen ab 1848 in Großbritannien zu einem Narkosemittel bei Kindergeburten werden. Nach dem kurz zuvor erstmals eingesetzten Äther gab es damit ein zweites stärker wirkendes Pharmazeutikum, mit dem Patienten betäubt werden konnten, das sie schmerzunempfindlicher machte und ihre Bewegungen einschränkte. Dies erlaubte gezielte chirurgische Eingriffe. Chloroform war gleichwohl nicht ungefährlich, die Dosierung musste auf den Patienten genau abgestimmt sein, ansonsten bestand die Gefahr von massiven Blutdruckschwankungen und Herzstillstand. „Nebenwirkungen“ waren steter Begleiter des Siegeszuges wirksamer Pharmazeutika in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Ein wirksames Schmerzmittel mit gewissen Nebenwirkungen (Fliegende Blätter 90, 1889, Nr. 2273, Beibl., 19)

Im späten 19. Jahrhundert nahm die Zahl wirksamer Pharmazeutika beträchtlich zu. Schon Jahrzehnte zuvor waren Naturwissenschaftler auf Distanz zu Vorstellungen von ganzheitlich wirkenden Substanzen gegangen, konzentrierte sich stattdessen zunehmend auf chemisch nachweisbare, reproduzierbare und gar synthetisierbare Wirkstoffe. Entscheidend aber wurde der Aufschwung der chemischen Industrie, die nicht nur neue Grundstoffe, sondern insbesondere neue synthetische Farben erforschte und entwickelte. In den 1880er Jahren weiteten Großproduzenten wie Hoechst und Bayer ihr Interesse auch auf Heilmittel aus, waren doch Laborkapazitäten und Grundstoffe vorhanden. Eines der neu synthetisierten Stoffe war 1883 das Antipyrin. Synthetisiert vom Chemiker Ludwig Knorr (1859-1921) wurde es im gleichen Jahr von Hoechst auf den Markt gebracht, nachdem es sich sowohl als schmerzlindernd als auch als fiebersenkend erwiesen hatte. Anfangs im Handverkauf über Apotheken vertrieben, wurde das neue Medikament jedoch schon 1891 in die Verordnung über stark wirkende Arzneimittel aufgenommen, nachdem nicht zuletzt während der Influenza 1889/90 beträchtliche Nebenwirkungen auftraten. Hoechst entwickelte das Antipyrin weiter und präsentierte 1896 das Schmerzmittel Pyramidon, das bis zum Zulassungsstopp 1978 ein Standardmedikament blieb.

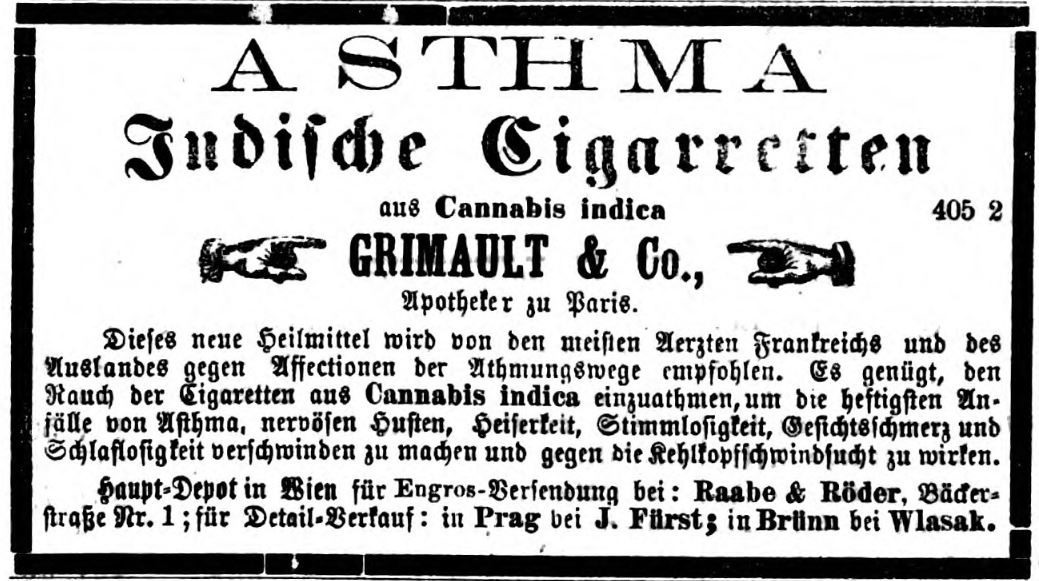

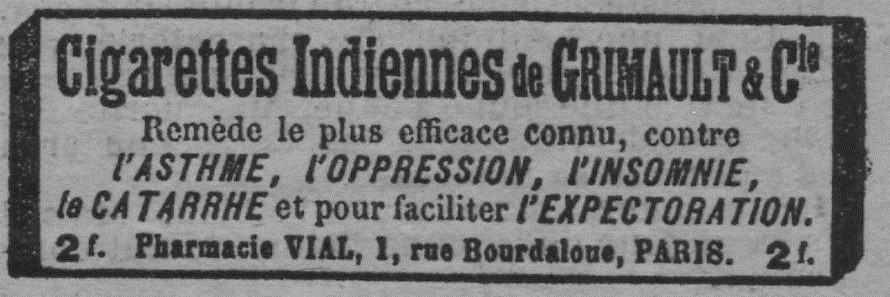

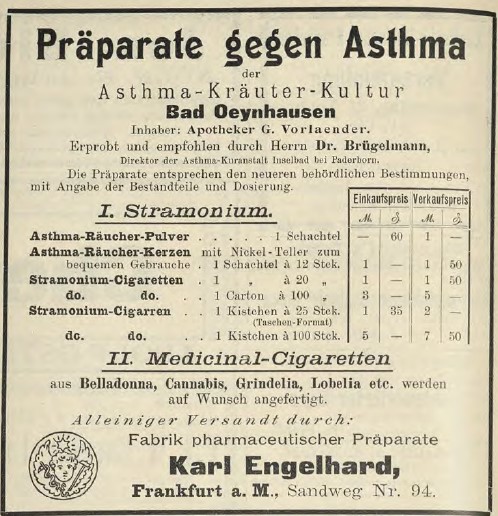

Morphium, Phenacetin,

Entziehungskuren „ohne Qualen“ (Kladderadatsch 45, 1892, Nr. 2, 6)

Morphium ist bis heute ein unverzichtbares Schmerzmittel, nicht zuletzt in der Palliativmedizin. Seine Anfänge reichen zurück bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als der Paderborner Apothekergehilfe Friedrich Wilhelm Sertürner (1783-1841) den Wirkstoff aus dem getrockneten Naturprodukt Opium isolierte und seine Ergebnisse 1806 veröffentlichte. Dieser Wirkstoff konnte exakt dosiert werden – doch es dauerte Jahrzehnte bis zur breiteren Anwendung. Das lag nicht nur an eitlen Wissenschaftlerfehden, sondern auch am schlechten Geschmack des Morphiums. Erst die Einführung der Infektionsspritze Anfang der 1840er Jahre ermöglichte die vermehrte Anwendung. Morphium war jedoch eine Arznei mit einem Janusgesicht. Fehldosierungen konnten zu Atemstillstand führen, ein längerer Gebrauch zu Abhängigkeit. Bürgerliche Morphinisten kurierten ihre Sucht seit den späten 1870er zumeist in spezialisierten Sanatorien. Deren Inhaber setzten vorrangig auf einen strikten schnellen Entzug, wenngleich es auch Entziehungskuren mit immer kleineren Dosen gab. Ohne Qualen verliefen beide Formen aber sicher nicht.

Innovationen von Bayer (Zeitschrift des allg. österreich. Apotheker-Vereines 43, 1889, Nr. 1 v. 1. Januar, Anzeigen, 1)

Die enge Verbindung von chemischer und pharmazeutischer Industrie unterstrich das erste Medikament der 1866 gegründeten Elberfelder Farbenfabriken Friedrich Bayer, die vor allem durch Produktion synthetischer roter und blauer Fuchsinfarben erfolgreich war. Phenacetin wurde aus einem Beiprodukt der Synthese des blauen Farbstoffes Benzoazurin G gewonnen und ab 1888 wegen seiner schmerzlindernden, vor allem aber der fiebersenkenden Wirkung vertrieben. Es diente auch als leistungssteigernde Droge. Seine Marktstellung – und damit die der 1887 neu gegründeten Arzneisparte von Bayer – wurde während der folgenden schweren Grippewellen gefestigt. Phenacetin konnte allerdings zu Nierenschädigungen führen. Ähnlich wie Antipyrin wurde es durch eine Weiterentwicklung ergänzt, nämlich das 1955 eingeführte und bis heute unverzichtbare Schmerzmittel Paracetamol.

Vegetarierkost — o jerum!

Eine neue vegetarische Gaststätte in Berlin (Vereins-Blatt für Freunde der natürlichen Lebensweise (Vegetarianer) 17, 1884, 2658)

Vegetarismus ist Alltagsernährung ohne fleischliche Lust. Der bewusste Verzicht auf Haupteiweiß- und Geschmacksträger war seit den 1860er Jahren ein öffentliches Skandalon. Die „Vegetarianer“ führten für ihre Ablehnung ethische Gründe an, stand Fleisch doch für Blut und Gewalt, für das Rohe, das Unkultivierte. Passender für den Aufschwung der Wissenschaften waren gesundheitliche Gründe, schienen doch zu viel Eiweiß und zu wenig Nährsalze krankmachend. Die wenigen tausend Überzeugten schlossen sich zu Gegenwelten zusammen, Vereinen mit teils unterschiedlichen Ausprägungen der Lehre vom reflektierten Verzicht. Zugleich etablierten sie zahllose Unternehmen und Dienstleistungen, Siedlungskolonien und diätetische Sanatorien, die weit in die feiste Mehrheitsgesellschaft hineinwirkten. Vollkornbrot wurde erfunden, Traubensaft gekeltert, Datteln und Soja importiert, Nussbutter oder Reformstiefel gefertigt. Um die Jahrhundertwende gab es fast 30 vegetarische Unternehmen, ein wachsendes Netzwerk von Reformhäusern und vegetarische Restaurants, die häufig Begegnungszentren der widerständigen Minderheit waren.

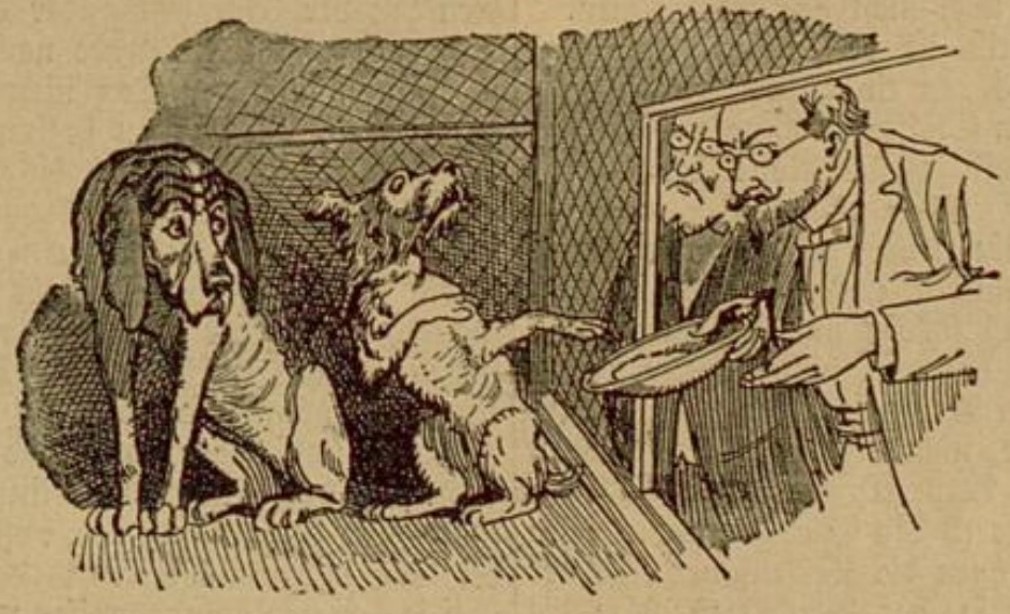

Diphtherie-, Pest-, Hundswuthserum,

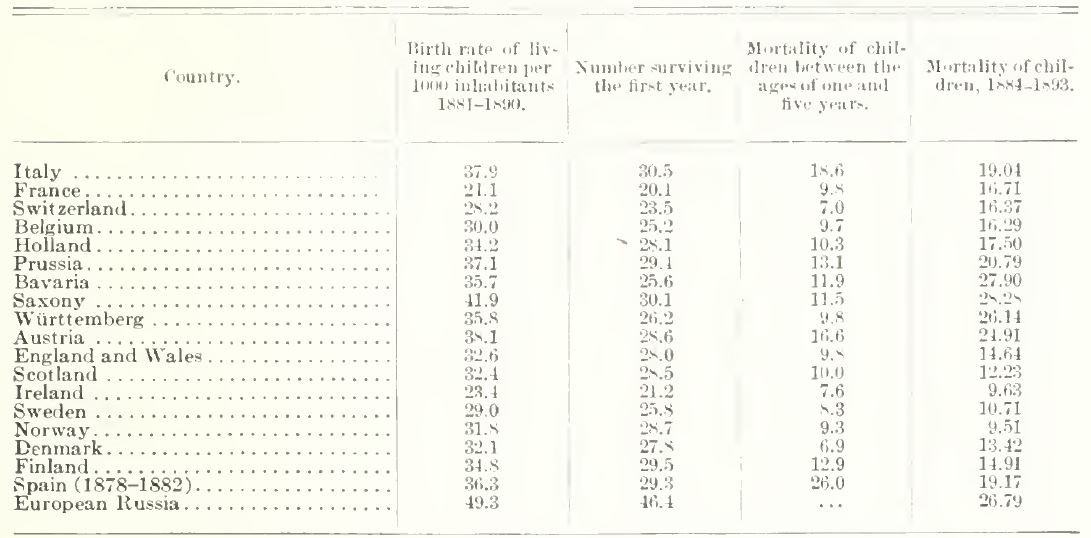

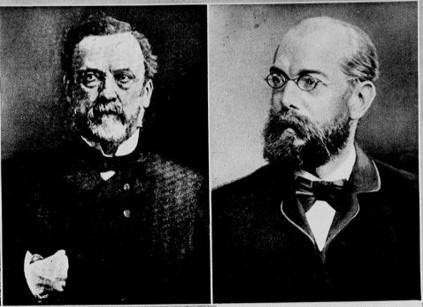

Heroische Forscher mit Meerschweinchen – Emil Behring und Erich Wernicke bei der Arbeit am Diphtherieserum, wohl 1890 (Illustrirte Frauen-Zeitung 22, 1895, 8)

Diphtherie, früher Rachenbräune oder Krupp genannt, war eine der vielen tödlichen Infektionskrankheiten, gegen die es im 19. Jahrhundert keine wirklichen Hilfsmittel gab. Diphtherie tötete Kinder, in den 1880er Jahren ungefähr 25.000 ein- bis dreijährige pro Jahr. Im Gefolge des raschen Aufschwungs der Bakteriologie gelang es dem Mediziner Friedrich Löffler (1852–1915) zwar 1884 den Auslöser zu benennen, doch ein Impfstoff fehlte weiterhin. Das änderte sich von 1890 bis 1894 auf spektakuläre Art. 1890 entwickelten die Bakteriologen Emil von Behring (1854-1917) und Kitasato Shibasaburō (1853-1931) in Berlin ein neues Verfahren zur Bekämpfung von Diphtherie und von Wundstarrkrampf. Im Blut infizierter Versuchstiere fanden sie ein körpereigenes Antitoxin, also Antikörper, die die Bakterien bekämpfen konnten. Es dauerte vier Jahre, bis Behring und andere prominente Bakteriologen ein Heil-Serum aus dem Blut von Pferden entwickeln und zur Marktreife bringen konnten. Dies war eine Wegmarke für die Immunologie und ein lukrativer Markt für die aufstrebende deutsche pharmazeutische Industrie, – so auch Seren gegen die Tollwut (ab 1885) und die Pest (ab 1890).

Erbswurst, Marlitt, Sanatorien,

Eine schnelle Suppe für Jeden: Louis Lejeune bewirbt seine Erbswurst (Kladderadatsch 24, 1871, Nr. 51 v. 5. November, Beibl. 1, 2; Eugenie Marlitt, Bestsellerautorin (Der Bazar 33, 1887, 289))

Wer mehr zur Erbswurst, einem frühen Suppengrundstoff und Convenienceprodukt erfahren möchte, der lese „Die wahre Geschichte der Erbswurst“. Die Erbswurst schmeckte mit der Zeit allerdings etwas fad, und ähnliches galt für die Ergüsse der Königin des Kolportageromans, Eugenie Marlitt. Hinter dem Pseudonym verbarg sich die thüringische Sängerin und Gesellschaftsdame Eugenie John (1825-1887), die seit 1865 in und dann auch abseits der Familienzeitschrift „Die Gartenlaube“ eine riesige Leserinnenschar unterhielt. Ihre Spezialität waren Romane, Liebesromane. Mehr als 200 erschienen, erreichten eine Auflage von über 30 Millionen Exemplaren, literarische Massenproduktion lange vor der Einführung des Fließbandes. Marlitts Heldinnen waren gebildete, sittsame und aufstiegsorientierte Frauen, die Männer demgegenüber furchtlos, tapfer, ehrbar. Manche Feminist*innen sahen in den Bürgersfrauen auch emanzipatorisches Potenzial: „O wunderliches Frauenherz! Unter den furchtbarsten Schicksalsschlägen ausdauernd und mit unerschöpflicher eigner Kraft sich immer wieder stählend, bäumte es sich gegen die Nadelstiche einer boshaften Zunge und fühlte den Mut erlahmen!“ Wer will, angesichts dieses Geheimnisses der alten Mansell, da nicht zustimmen und voll Andacht schweigen.

Heil finden im Sanatorium (Kladderadatsch 45, 1892, Nr. 7, 6)

Der Psychiater Paul Landerer (1843-1915) war einer von zahlreichen Ärzten, die es bei einer gehobenen Privatpraxis nicht belassen wollten, sondern sich ihr eigenes Reich, ein Sanatorium, errichteten. In diesem Falle handelte es sich um eine 1875 erworbene Anstalt, die gezielt Kranke, ab 1892 dann nur Patientinnen aus gehobenen Kreisen versorgte und beherbergte. Sanatorien boten ein bürgerliches Gegenbild zur wachsenden Zahl von Irrenanstalten und Krankenhäusern dieser Zeit, die Kranken teils aufbewahrten, teils rasch durchschleusten. Die in der Literatur der Jahrhundertwende eloquent beschriebenen Häuser zielten auf die Heilung von realen und imaginierten Krankheiten, dienten dem modischen Ausprobieren alternativer naturheilkundlicher Verfahren, der gehobenen Geselligkeit, dem Rückzug zur Suchtbekämpfung oder nach Nervenzusammenbrüchen. Ihre rasch wachsende Zahl spiegelte auch die Ausdifferenzierung der Medizin in immer neue Spezialgebiete. Die Gewerbeordnungsnovelle von 1896 setzte den „Privatkrankenanstalten“ allerdings engere Grenzen, parallel dienten die öffentlichen Krankenhäuser zunehmend selbst der Heilung.

Panzerzüge, Crematorien,

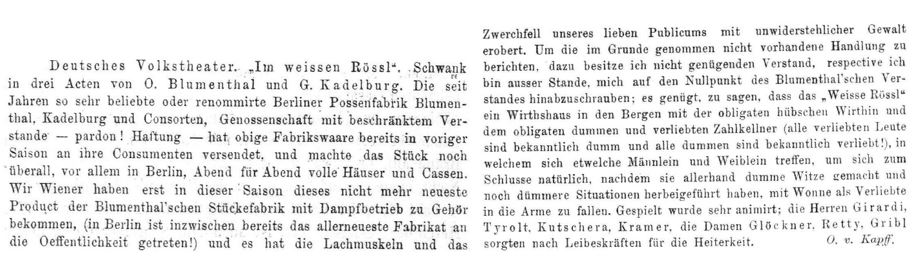

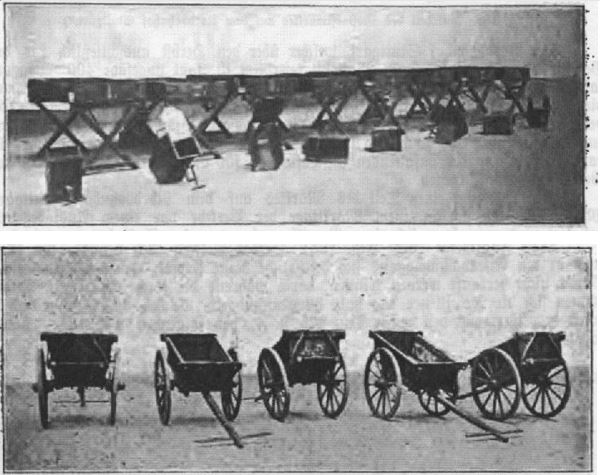

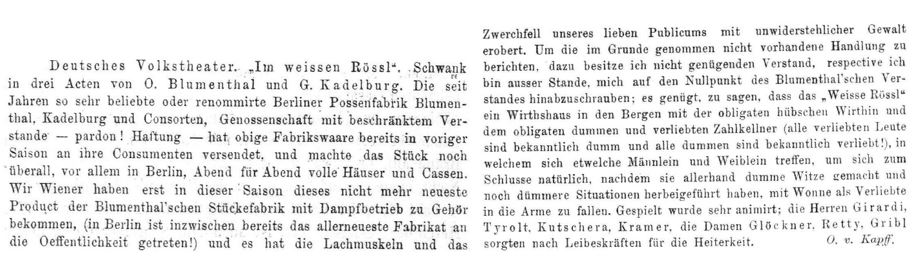

Britischer Panzerzug auf der Bahnstrecke Kimberley-Mafeking während des Burenkrieges (Illustrirte Zeitung 113, 1899, 642)

Die militärstrategische Bedeutung der Eisenbahn lag vor allem in der raschen Bewegung von Soldaten, Material und Nachschub. Gleichwohl wurde schon während des amerikanischen Bürgerkrieges versucht, Züge mit Artillerie zu armieren, um gegnerische Truppen aus der Distanz attackieren zu können. Die deutsche Öffentlichkeit nahm Panzerzüge jedoch vor allem während des asynchronen Kolonialkrieges britischer Truppen gegen die Buren in Südafrika 1899 zur Kenntnis. Sie dienten vornehmlich dem Truppentransport, konnten durch ihre Artillerie jedoch auch strategische Ziele, etwa Brücken und Befestigungen angreifen. Ihr Erfolg war begrenzt, denn Panzerzüge boten ihrerseits einfache Ziele, konnten durch die Zerstörung von Gleisen auch indirekt leicht bekämpft werden. Dennoch wurden sie von vielen europäischen, vor allem aber osteuropäischen Nationen bis in den Zweiten Weltkrieg hinein eingesetzt.

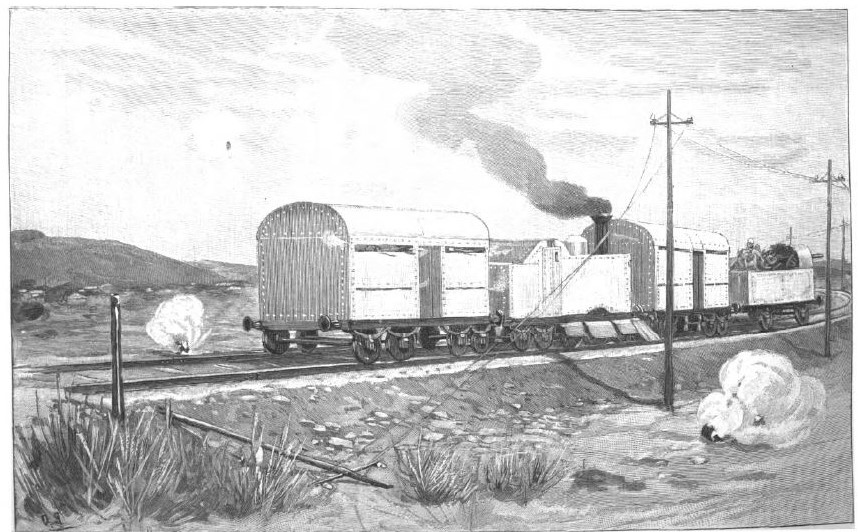

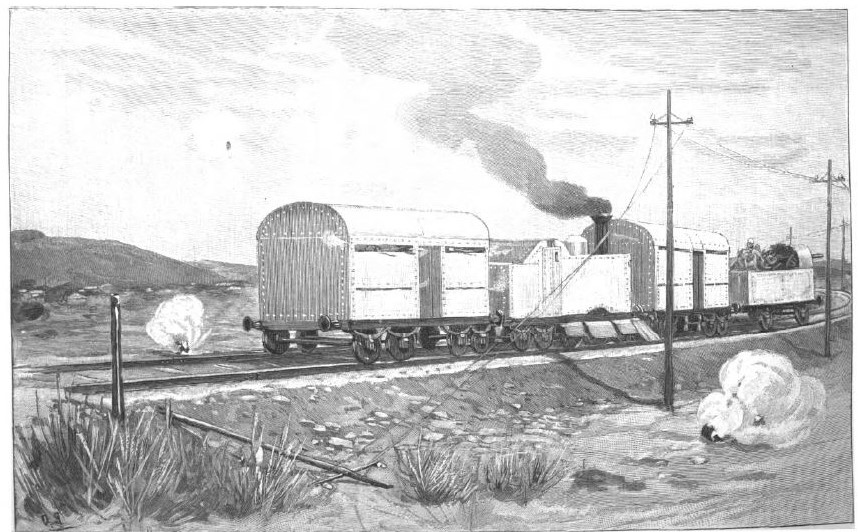

Entwurf zu einem Kolumbarium mit Krematorium des Dresdener Vereins „Urne“ von Richard Michel (Architektonische Rundschau 14, 1898, Tafel 68)

Krematorien waren die Essenz bürgerlich-säkularen Denkens, Ziel einer sich seit den 1870er Jahren laut und breit entwickelnden europäischen Feuerbestattungsbewegung, Ausdruck eines vordrängenden ökonomischen und hygienischen Denkens. In Deutschland bediente man sich in den Krematorien vornehmlich des Siemenschen Regenerativofens, der ab 1864 in der Stahl- und dann in der Glasproduktion eingesetzt und für die Zwecke der Einäscherung menschlicher und tierischer Leichen modifiziert wurde. Er wurde ab 1874 für Tiere, ab 1876 auch für Menschen genutzt, zierte dann ab 1878 das erste architektonisch ansprechend ausgelegte Krematorium in Gotha, das Zielpunkt eines beträchtlichen Leichentourismus wurde. Die Feuerbestattungsvereine reagierten auf zentrale Probleme der Urbanisierung, insbesondere den wachsenden Wohnungsbedarf und die Seuchenbekämpfung. Religiöse Gegenargumente wiesen sie als überholt zurück, ebenso juristische Probleme bei möglichen Mordfällen. Krematorien wurden im 19. Jahrhundert in Deutschland dennoch kaum gebaut. Dies änderte sich erst, nachdem 1911 Preußen und 1920 Bayern die Feuerbestattung erlaubten.

Phonographen, Mauserflinten,

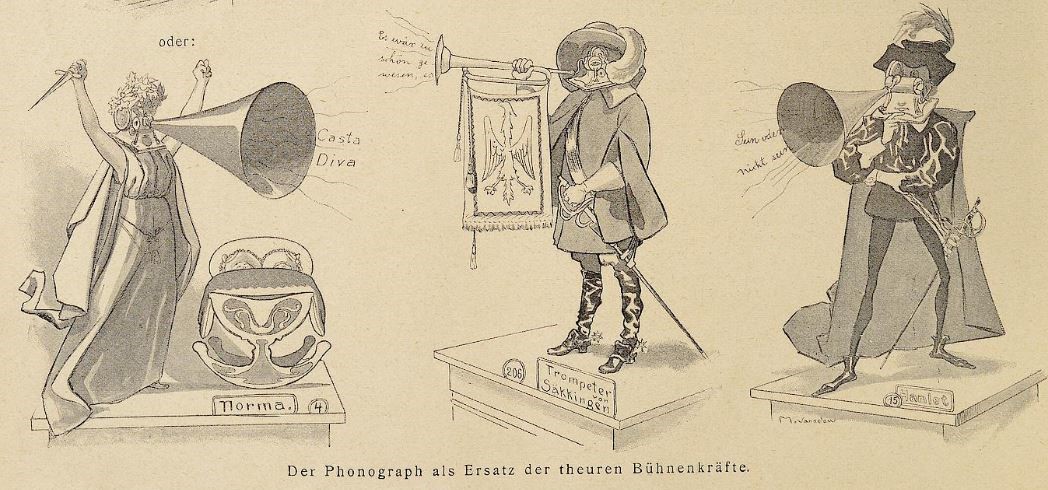

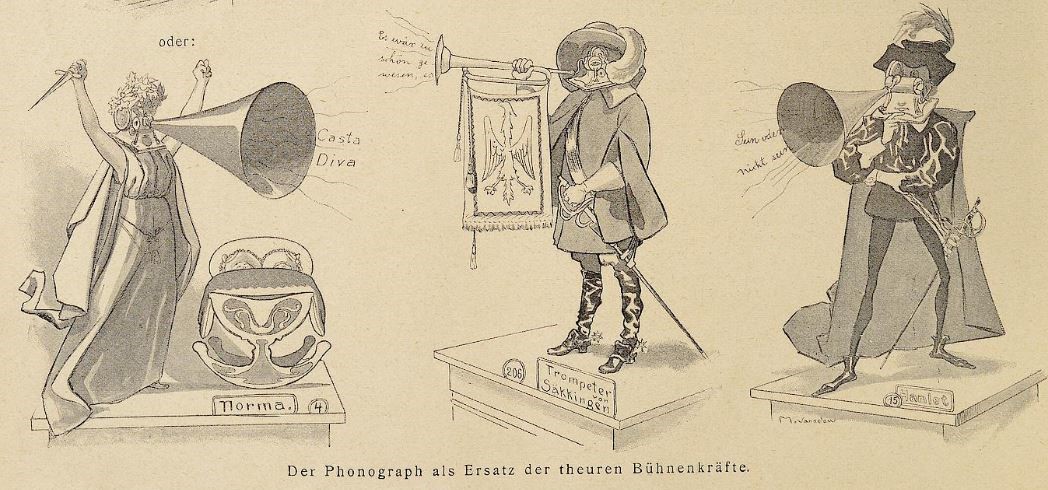

Ängste vor Arbeitsplatzabbau durch Phongraphen auf deutschen Bühnen (Lustige Blätter 14, 1899, Nr. 23, 6)

Der Phonograph war ein Pionierprodukt sowohl der Unterhaltungselektronik als auch der Büromaschinen. Das mechanische Gerät war das Resultat von Fortschritten in der Akustik und der Werkstoffentwicklung. Patentiert wurde die „Sprechmaschine“ 1877 von dem US-amerikanischen Erfinder und Unternehmer Thomas Alva Edison (1847-1931), der auch eine deutsche Niederlassung gründete. Der Phonograph erlaubte die Aufnahme und Wiedergabe von Tönen auf Stanniol-, ab 1887 dann auf Wachswalzen. Obwohl die Qualität der Aufnahmen eher gering war, war die öffentliche Resonanz anfangs groß – der österreichische Possenspezialist Eduard J. Richter (1846-1893) verfasste schon 1879 einen ersten Schwank „Der Phonograph“. Gleichwohl blieb die Verbreitung begrenzt, denn die Walzen nutzten sich rasch ab und die Betriebskosten waren entsprechend hoch. In den 1890er Jahren gab es zwar vermehrt kopierte Walzen mit Musikaufnahmen, doch als Tonträger setzten sich kurz vor der Jahrhundertwende die haltbareren, einfacher herzustellenden und zu kopierenden Schellackplatten für Grammophone durch.

Mauser-Gewehr in geöffnetem Zustand (Das Buch für Alle 9, 1874, 164)

Die Württembergische Waffenfabrik Mauser ist ein gutes Beispiel für das langsame Herauswachsen hochspezialisierter Firmen aus dem Handwerk und die Gründung von familiengeführten Weltmarktführern in der vielbeschworenen Provinz – hier in Oberndorf. Die 1872 gegründeten Mauserwerke konzentrierten sich anfangs auf die Produktion eines neuartigen Gewehrs mit einem deutlich verbesserten Verschluss. Als Standardgewehr M 71 in den deutschen Armeen eingeführt, half diese manuell und von hinten zu ladende Schusswaffe, den relativen technischen Rückstand gegenüber dem französischen Heer wettzumachen. Der Erfolg ermöglichte den beiden Brüdern Wilhelm (1834-1882) und Peter-Paul Mauser (1838-1914) nicht nur das Erbe ihres Vaters, des Büchsenmachers Franz-Andreas Mauser (1792-1861), fortzusetzen, sondern auch die vor Ort gelegene Königlich Württembergische Gewehrfabrik 1874 aufzukaufen. Mauser-Gewehre wurden nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Staaten eingesetzt – ähnlich wie etwa die Gewehre der Österreichisches Waffenfabriksgesellschaft in Steyr.

Röntgen-Strahlen,

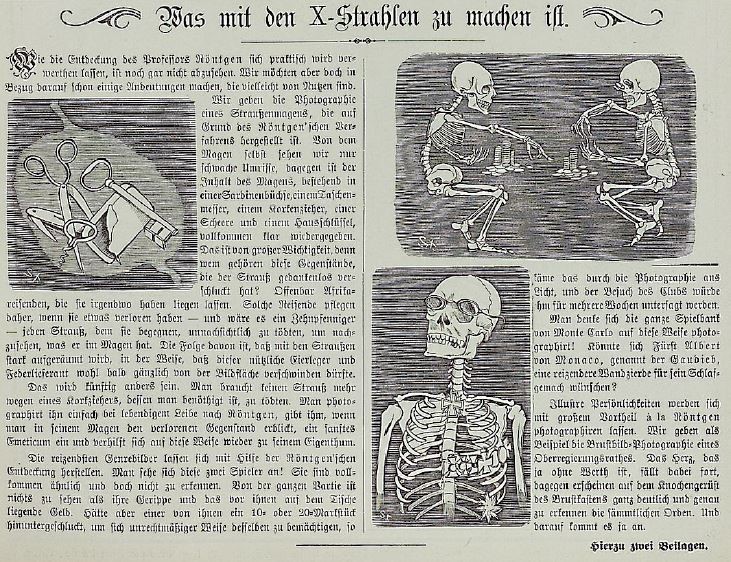

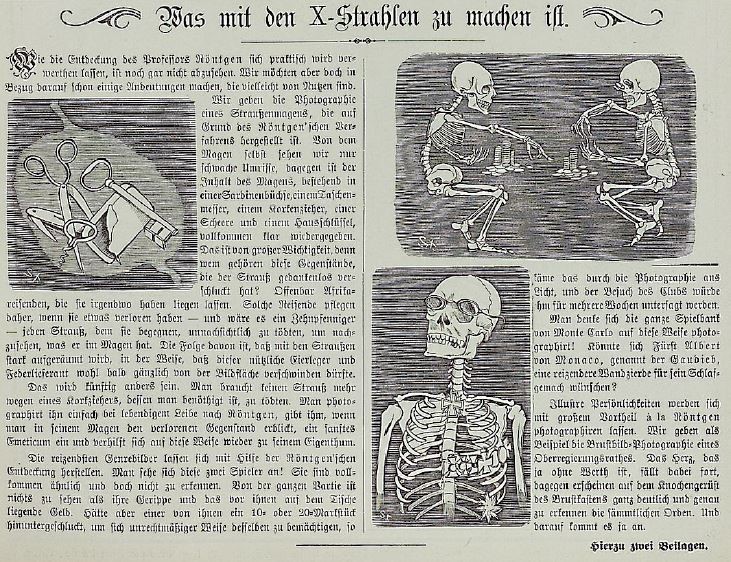

Röntgenstrahlen in der Populärkultur (Kladderadatsch 49, 1896, Nr. 4, 3)

Röntgenstrahlen sind unsichtbare elektromagnetische Wellen, haben eine hohe Energie und hinterlassen Linien, wenn sie abgebremst werden. Namensgeber war der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923), der sie Ende 1895 eher zufällig entdeckte. Röntgen verstand unmittelbar die Bedeutung seiner Entdeckung, ein Röntgenbild von Hand nebst Ehering seiner Gattin führte sie allseits vor Augen. Schon im Januar 1896 durfte er sie Wilhelm II. vorstellen, kurz darauf erfolgte die Umbenennung der „X-Strahlen“ in Röntgenstrahlen. Röntgen verzichtete auf die Patentrechte, bereitete so einer raschen Verbreitung der Strahlen in der Medizintechnik den Weg. Röntgenapparate veränderten die Diagnostik tiefgreifend, konnten Knochenbrüche oder Schießverletzungen doch zunehmend genauer eingeschätzt werden. Wichtiger noch waren die zahlreichen Anwendungen der Röntgenstrahlung in der naturwissenschaftlichen Forschung, zumal der Radioaktivität. Nicht vergessen werden sollte, dass die Dosierungen der Strahlen anfangs viel zu hoch waren und Folgeerkrankungen des Röntgens erst mit einigem Abstand erkannt und eingedämmt wurden.

Schnurrbartbinden,

Kaisertreu und geschäftstüchtig: Ausschnitt aus der Produktpalette von François Haby (Lustige Blätter 15, 1900, Nr. 1, 12)

Im 19. Jahrhundert trug der Mann Bart – auch wenn dieser schon schrumpfte, vom Vollbart über den Kotelettenbart bis hin zum ausgezogenen Schnurrbart Kaiser Wilhelm II. Bartpflege erfolgte meist häuslich, doch zu schneiden war vielfach Aufgabe des Barbiers, des Friseurs. Dieser kam bis ins späte 19. Jahrhundert noch nach Hause, erst dann wurden eigene Salons üblich. Einer dieser aufstrebenden Haarspezialisten war François Haby (1861-1938), Nachfahre hugenottischer Zuwanderer, der aus West- und Ostpreußen stammte und dann zum Inbegriff des wilhelminischen Berliners wurde. Geschäftstüchtig, die Kundschaft umschmeichelnd, mit devot-jovialen Umgangsformen wurde er Ende 1894 königlicher Hof-Friseur, baute darauf eine überaus erfolgreiche unternehmerischer Karriere auf. Er propagierte den an den Spitzen hochgezogenen und mit Pomade in Form gebrachten Bart als Mode für den kaisertreuen Patrioten, kreierte ein Panoptikum von Pflegeprodukten, bewarb dieses mit dröhnender Reklame und markanten Figuren. Seine Kreationen hatte einprägsame Namen, wurden Alltagsbegriffe: „Donnerwetter – tadellos“, die Pomade, „Wach auf“, die Rasiercreme, vor allem aber die Schnurrbartwichse „Es ist erreicht“, die ohne nächtlich zu tragender Bartbinde – pardon, Kaiser-Binde – nicht denkbar war.

Fahrrad-, Ski- und Kraxelsport,

Fahrradrennen im Sportpark Friedenau (Berliner Leben 1, 1898, 64)