„Ernährung“ war im 18. Jahrhundert „die natürliche Verrichtung, da der Cörper durch Speiß und Tranck erhalten wird“ [1]. Seit dem frühen 19. Jahrhundert ging es dann jedoch immer weniger um lebenserhaltendes Essen. Der Blick richtete sich vielmehr in den Körper, war Ernährung seither doch „die Aufnahme der Nahrungsstoffe von außen und Verwandlung derselben in organische Masse, welche zum Wachsthum und zum Wiederansatz der verlornen Theile des organischen Körpers tauglich ist“ [2]. Ernährung war nicht mehr länger eine aktive menschliche Handlung, sondern wandelte sich zu einem notwendigen Anpassungshandeln gegenüber Naturgesetzen. Ausgehend von der organischen Chemie etablierte sich seit den 1840er Jahren dann eine neue Wissenschaft, die beanspruchte, Nahrung präzise zu beschreiben, den Stoffwechsel zu analysieren und aus alledem ein optimiertes Paket für den Einzelnen, klar definierte Gruppen und das Gemeinwesen schnüren zu können. Diese Ernährungswissenschaft besaß von Anbeginn ein Janusgesicht: Sie zielte auf Folgsamkeit, auf richtige Ernährung, lebte vom Anspruch, Krankheiten präventiv verhindern und diätetisch mildern zu können. Das erfolgte echoarm durch Appelle und Ratschläge, beeinflusste das Essen der Gesunden kaum. Durchsetzungs- und Gestaltungskraft gewann das neue Wissen dennoch: Markt und Wirtschaft wurden von chemisch-stofflichem Wissen zutiefst geprägt, denn es ermöglichte einen neuen Zugriff auf die Materie, veränderte Herstellungsverfahren und Produkte, neue Formen der Marktsegmentierung und des Marketings. Heutige Lebensmittelverpackungen tragen daher nicht vorrangig Preise, sondern ernährungswissenschaftliche Produktinformationen, nämlich Stoffgehalt und Stoffwechselrelevanz.

1. Frühe Präsenz, späte Professionalisierung. Die drei Wege hin zur heutigen Ernährungswissenschaft

Die Ernährungswissenschaft etablierte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie war Teil der Ausdifferenzierung der Naturwissenschaften einerseits, des Aufkommens sozialer Ordnungswissenschaften anderseits. [3] Anfänge lassen sich in der Naturlehre finden, der damit eingehenden Reduktion der Welt auf kleinste Grundstoffe, zuerst der anorganischen, dann auch der organischen Natur. Ein zusammenhängendes, auf nachvollziehbaren und reproduzierbaren Fakten gründendes Gesamtbild entstand jedoch erst seit den späten 1830er Jahren. Seither trat wissenschaftliches Wissen erst neben, dann vor die Deutungshoheit früherer philosophischer Systeme der Lebenskunst, religiöser Weltdeutungen und der ordnenden Diätetik im frühneuzeitlichen Haushalt. Das gilt, auch wenn der Schlagschatten von Philosophie, Religion und Haushaltsökonomik bis heute spürbar ist – Gesundheitslehren, die Trennung der Geschlechtersphären, die jahreszeitliche Zyklik vieler Mahlzeitensysteme sowie zahlreiche Nahrungstabus zeugen davon.

Die sich neu konstituierende Ernährungswissenschaft verstand sich jedoch nicht mehr länger als Hort von Sicherheit und Tradition. Ihr Ziel war es, den Dingen auf den Grund zu gehen, bestehende Rätsel zu lösen. Wissen wurde fluid, herstellbar. Wissenschaft implizierte Forschung, wurde eine „Maschinerie zur Herstellung von Zukunft“ [4]. Das regelhafte Erschließen neuer Bezirke des Wissens war möglich durch die Abkehr vom Spekulativen, durch eine klare Reduktion auf die materielle Welt, auf sinnlich Wahrnehmbares. Neue Mess- und Experimentalsysteme halfen dabei, ergaben genauere Kenntnisse über die Nahrung und ihre Veränderungen, über die Interaktion von organischer Materie und lebendigen Körpern. Die Folge war ein Ordnungs- und Gestaltungswissen, das im sich nun etablierenden Laboratorium entstand, das darin aber nicht verblieb. [5] Historisch etablierte es sich nacheinander als Wissenssystem, als Innovations- und Ordnungssystem, schließlich auch als akademische Teildisziplin.

Ernährungswissenschaft als chemisch-physiologische Grundlegung einer im Stoffwechsel verbundenen Welt

Für die Ernährungswissenschaft konstitutiv waren Justus Liebigs (1803-1873) wagende Untersuchungen, die er ab 1840 zuerst in Lehrbüchern, dann auch in populären Darstellungen bündelte. Der Gießener Pharmazeut und Chemiker plädierte für zielgerichteten Reduktionismus. Er verstand Leben nicht mehr spirituell, sondern als einen gleichermaßen für Pflanze, Tier und Mensch geltenden Stoffwechsel. Die chemisch definierten Nährstoffe besaßen klare Aufgaben, dienten dem Körperaufbau und -betrieb, dem reibungslosen Funktionieren der organischen Lebewesen. Derartiges Wissen erlaubte stoffliche Interventionen durch Düngung der Pflanzen, Fütterung der Tiere und Ernährung der Menschen. Es war unmittelbar anwendungsbezogen, verschiedene Nährregime verwiesen auf Wahl- und Gestaltungsoptionen. Die neu aufgehende „Sonne der Ernährungswissenschaft“ [6] sollte eine vernünftige, auf Grundlage empirisch nachweisbaren Wissens geordnete Welt erleuchten.

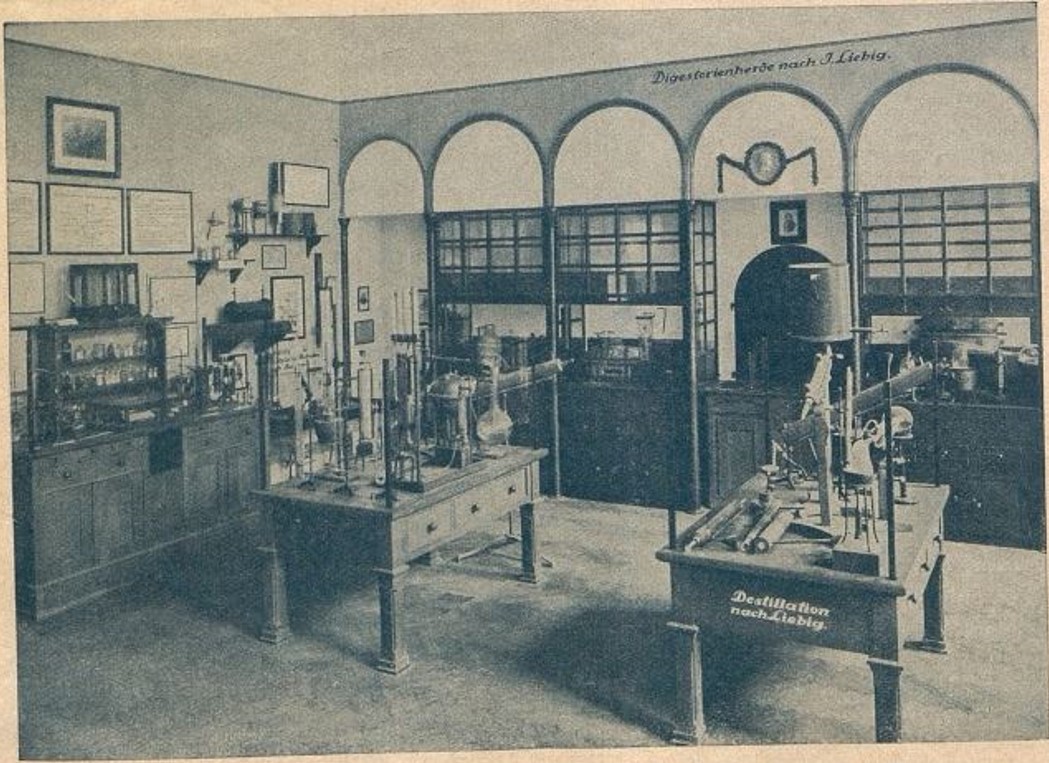

Liebigs Gießener Laboratorium im Deutschen Museum (Illustrierte Technik für Jedermann 6, 1928, H. 27, VI)

Liebig und seine Kollegen waren zwar Kämpfer gegen alles Immaterielle, doch sie waren immer auch Jünger der Aufklärung, der Herrschaft des schaffenden Gedankens, des Modelldenkens. Erst die physiologisch ausgerichtete Münchner Schule der Physiologie schnürte ab den 1860er Jahren in dieses Denken ein empirisches Sicherheitskorsett ein, gewonnen durch Experimente an Tieren und Menschen, gründend auf der Messung und Wägung der Speisen, der Zufuhr und der Ausscheidungen. Nun wurde die Kalorienrechnung zur Messlatte für den notwendigen und doch variablen Nahrungskonsum. Nun etablierten sich physiologische Kostmaße, am bekanntesten das des Münchener Physiologen Carl Voit (1831-1908), mit dessen Hilfe gesellschaftliche Ordnung begründet und optimiert werden konnte. Die wissenschaftliche Gleichheit der menschlichen Tiere setzte auch soziale Dynamik frei, denn Herr und Knecht wurden mit gleicher Elle gemessen, hatten gleichermaßen Anrecht auf genügend Nahrung, genügend (tierisches) Eiweiß. [7]

Resorptionsversuche an Hunden im Spiegel der populären Presse (Des Lahrer hinkenden Boten neuer historischer Kalender 1897, 47)

Die langwierige Durchsetzung ernährungswissenschaftlichen Denkens folgte denn auch ökonomischen und staatlichen Nutzenerwägungen. Die Chemie mochte zwar lange als „eine völlig esoterische Wissenschaft“ [8] gelten, doch die umkämpfte Einführung der Agrikulturchemie mit ihrer neuartigen Düngerlehre, die raschen Erfolge der Farbchemie und die Entwicklung pharmazeutischer Spezialitäten bahnten ihr den Weg zu einer Leitwissenschaft der sog. zweiten Industrialisierung. Im Ernährungssektor bereiteten gewerblich produzierte Nahrungsmittel dem neuen Wissen den Weg. Für den Staat aber, der viele der nun entstehenden agrikulturchemischen Institute und eine wachsende Zahl von chemischen, hygienischen und physiologischen Lehrstühlen finanzierte, ging es um gesellschaftliche Ordnung: Die Versorgung von Gefangenen und Soldaten, von Waisenkindern und Fürsorgeberechtigten konnte mit neuem Wissen optimiert, die Löhne auf einen vermeintlich gültigen Grundbedarf ausgerichtet werden. Das ernährungswissenschaftliche Wissen wurde daher rasch entgrenzt und vergesellschaftet. Es handelte sich um eine bürgerliche Errungenschaft, um eine „sehr allmälig und spät reifende Frucht des Culturlebens“ [9]. Ernährung wurde zu einer gesellschaftlichen Querschnittsaufgabe, die Anstrengungen zahlreicher, nicht nur naturwissenschaftlicher Wissenschaften erforderte. Ernährungswissenschaftliches Wissen fand Widerhall auch in Human- und Veterinärmedizin, der Pharmazie sowie den sozialen und Staats-Wissenschaften. Es waren insbesondere Statistik und Nationalökonomie, deren Effizienzideal und Knappheitsdenken dem der Ernährungswissenschaften entsprachen.

Ernährungswissenschaft als Gemeinschaftswerk des „Eisernen Dreiecks“

Trotz alledem, trotz einer weltweiten Vorreiterrolle der Münchener Schule, konnte sich der Begriff der Ernährungswissenschaften vor dem Ersten Weltkrieg nicht durchsetzen. Der disziplinäre Traditionalismus der universitären Professionen war schon damals stark. Doch während des Ersten Weltkrieges änderte sich dies zumindest begrifflich. Ineffiziente Bürokratien, fehlende Expertise der Militärbefehlshaber und interessenpolitische Rücksichten gegenüber der Landwirtschaft verschärften die durch die völkerrechtswidrige Seeblockade seit 1915 hervorgerufenen Versorgungsprobleme, mündeten in ein erst 1924 beendetes Jahrzehnt der Ernährungskrise. [10] Ernährungswissenschaft etablierte sich damals als Gegenentwurf, als programmatischer Sammlungsbegriff, als Ausdruck einer nationalen Kraftanstrengung unterschiedlicher Teilwissenschaften am Tische der darbenden Nation. Das Flaggenwort stand für den Anspruch, das vorhandene Ernährungswissen zu bündeln und in praktische, krisenwendende Forschung zu lenken. Ein „tieferes geordnetes Eindringen in die Materie“ [11] sollte nicht nur eine gerechte Verteilung auf Basis des physiologischen Grundbedarfs ermöglichen, sondern Wege weisen, um mit den kargen Ressourcen angemessen haushalten zu können. Dies bedeutete vermehrte staatliche Investitionen in angewandte Grundlagenforschung. Es galt Konservierungstechniken zu optimieren, (Ersatz-)Produkte herzustellen sowie neue Nahrungsressourcen zu erschließen. Die Ergebnisse waren ernüchternd, doch die damals geforderten Strukturen prägten seit Anfang der Weimarer Republik den Ernährungssektor.

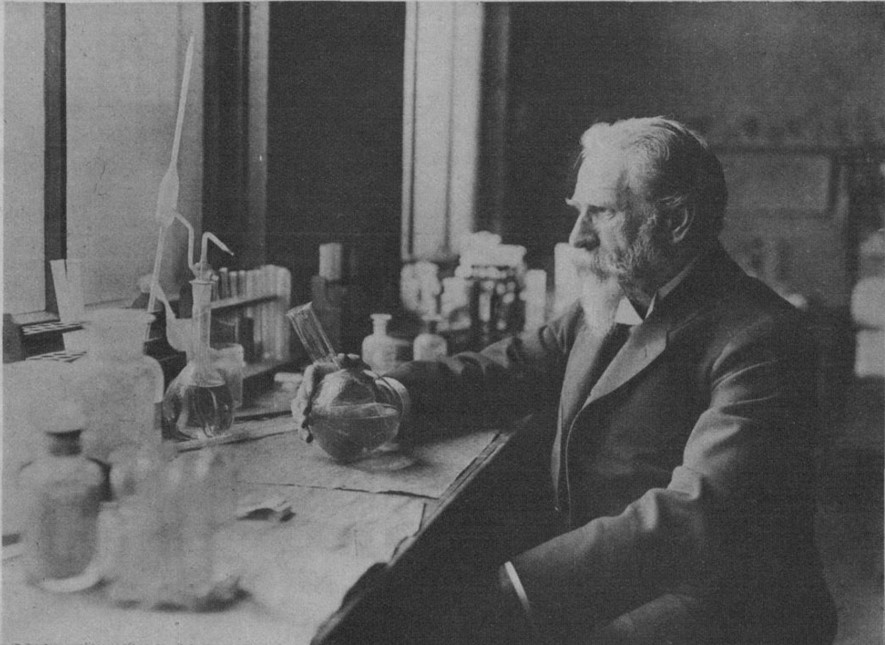

Der Physiologe Max Rubner (1854-1932), Doyen der Ernährungswissenschaft vor und während des Ersten Weltkriegs (Zeitbilder 1928, Nr. 31, 3)

Das galt weiterhin weniger disziplinär. „Ernährungswissenschaft“ etablierte sich nach dem Ersten Weltkrieg jedoch als Interessengemeinschaft von Wissenschaft, Wirtschaft und Staat zur Erforschung, Produktion und Kommunikation einer gesunden und preiswerten Volksernährung. Das damals geformte „Eiserne Dreieck“ kennzeichnet bis heute den Agrar- und Ernährungssektor. Die vom stofflichen Denken, von einem Stoffparadigma geprägte Symbiose bedeutete für alle Beteiligten Legitimation und materielle Absicherung. Die Wissenschaftler nahmen eine formal dienende, faktisch aber leitende Funktion für Nation und Bevölkerung ein, sicherten dadurch auch ihre materielle und gesellschaftliche Position. Der Staat profitierte von der Glaubwürdigkeit und dem Renommee der Wissenschaft, konnte zugleich aber die im Stoffparadigma liegenden Ordnungs- und Versorgungsaufgaben angehen, sah er sich doch zunehmend unter dem Zwang zu intervenieren und zu regulieren. Die Wirtschaft gewann durch die Kooperation verlässliche Produktionsparameter und Marktstrukturen, zudem reduzierten großenteils staatlich finanzierte Institutionen ihre Forschungs- und Entwicklungskosten deutlich. Gegenüber dem Verbraucher gewann man dadurch Vertrauen, konnte zugleich aber den ökonomischen Wettbewerb zähmen und ansatzweise lenken. Die relative Ausgrenzung des Verbrauchers wog demgegenüber gering, boten Marketing und Sozialtechniken in einem von ökonomischer Enge begrenzten Umfeld doch ausreichende Möglichkeiten der Marktintegration. Kaum verwunderlich, dass man auch seitens der Nationalökonomie wünschte, „daß der jungen Ernährungswissenschaft erhöhte Aufmerksamkeit zuteil werde und daß sie bald die Vollkommenheit der landwirtschaftlichen Fütterungslehre erlange.“ [12]

Das Selbstbild der Wissenschaft: Auszug aus einer Waschmaschinenwerbung (Frankfurter Illustrierte 1959, Nr. 20, 31)

Die hohe Leistungsfähigkeit des Wissens und der Sozialtechnologie des „Eisernen Dreiecks“ zeigte sich nicht nur in dem bemerkenswert glatten Übergang von der tradierten kalorisch-energetischen Ernährungslehre hin zu einem dynamisch-funktionellen, Vitamine, Mineralstoffe und biochemische Prozesse integrierenden Forschungsparadigma. Die Vitamin- und Mineralstofflehre trat in die Fußstapfen der im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts dominanten Bakteriologie, konnten doch viele bisher nur zu mildernde Mangelkrankheiten seit der Zwischenkriegszeit effizient bekämpft werden. Wissenschaft, Staat und Wirtschaft gewannen Gestaltungsmacht, standen für Fortschritt und Interventionen zugunsten des Volksganzen. Der Nationalsozialismus bildete dabei keinen Bruch, sondern führte bestehende Denkmuster nur konsequenter weiter. Das galt auch für zahlreiche neue Teildisziplinen, etwa die Ernährungspsychologie, die Hauswirtschaftslehre oder das weite Feld des Social Engineering. Die Ernährungswissenschaft dieser Zeit war interdisziplinär, die Fachzeitschriften „Zeitschrift für Volksernährung“ oder „Die Ernährung“ zeugten davon. Allerdings galt nicht mehr länger der bürgerlich-liberale Wertekanon der ersten Phase, trat doch nicht erst während der NS-Zeit eine rein zweckrationale, vielfach politisch determinierte Forschung in den Mittelpunkt, die in einem physiologisch-rassistischen Rationierungssystem ebenso Niederschlag fand, wie in den Verbrechen führender Ernährungswissenschaftler.

Ernährungswissenschaft als Fachdisziplin

Angesichts der massiven Versorgungsprobleme während und insbesondere unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg stand ein Austausch dieser Fachleute jedoch nicht zur Debatte – in West- und Ostdeutschland. Das „Eiserne Dreieck“ schien alternativlos – und doch änderten sich mit den beträchtlichen Wohlstandsgewinnen der 1950er Jahre die Rahmenbedingungen ernährungswissenschaftlicher Arbeit. Nicht mehr Mangel galt es zu bekämpfen und zu begrenzen, sondern Fülle. „Überernährung“ und damit verbundene „Zivilisationskrankheiten“ wurden zum zentralen Fokus einer sich neu – und nun auch zunehmend disziplinär aufstellenden Ernährungswissenschaft. [13]

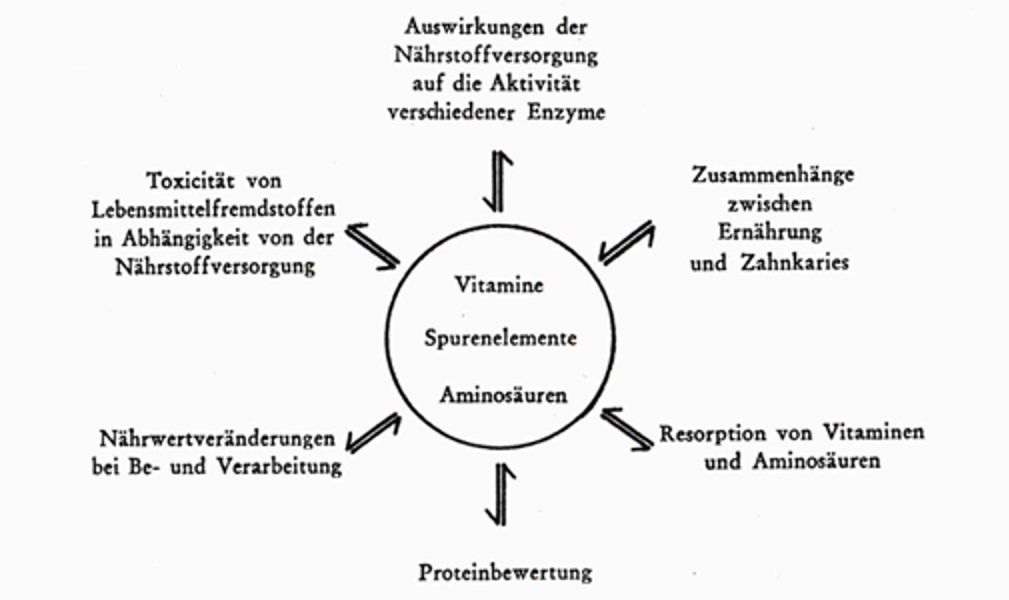

Forschungsgebiete des Gießener Instituts für Ernährungswissenschaften I 1967 (1957-1967. Zehn Jahre Institut für Ernährungswissenschaft, Gießen 1967, 12)

Ab 1962 etablierte sich, erst in Gießen, dann an zahlreichen anderen Universitäten und vor allem Fachhochschulen, die heutige Ernährungs- und Haushaltswissenschaft. Im Kern naturwissenschaftlich ausgerichtet, integrierten die ursprünglichen Konzepte auch ergänzende ökonomische, soziale und psychologische Aspekte der Humanernährung. Mangel- und Unterversorgung wurden weiterhin behandelt, sei es bei Armen, Alten und Ausländern, sei es bei der Ernährung in Entwicklungsländern. In den letzten drei Jahrzehnten gewannen biochemische Ansätze wachsende Bedeutung, wurden zudem sozialtechnologische Perspektiven gestärkt. Ausgegrenzt blieben kulturwissenschaftliche Fragestellungen: Essen als eigenständige Handlung eigensinniger Menschen war nicht Forschungsgegenstand, sondern Störgröße.

2. Unternehmerisches „Pröbeln“ auf wissenschaftlicher Grundlage, 1850-1890

Ernährungswissenschaftler und Unternehmer sind nicht getrennt zu denken. Beide waren Bürger, wissenschaftliche Erfindungen dienten immer auch dem materiellen Gewinn. Eine große Zahl erfolgreicher Erfinderunternehmer prägte die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie standen für eine erste Phase individuellen „Pröbelns“, also der Anwendung wissenschaftlicher Kenntnisse auf eng begrenzte Märkte und namentlich gekennzeichnete Markenartikel. Wirtschaft war angewandte Forschung, praktizierte in Produkte geronnene „Menschenwirtschaft“ [14].

Erfinderunternehmer und ihre Pionierprodukte

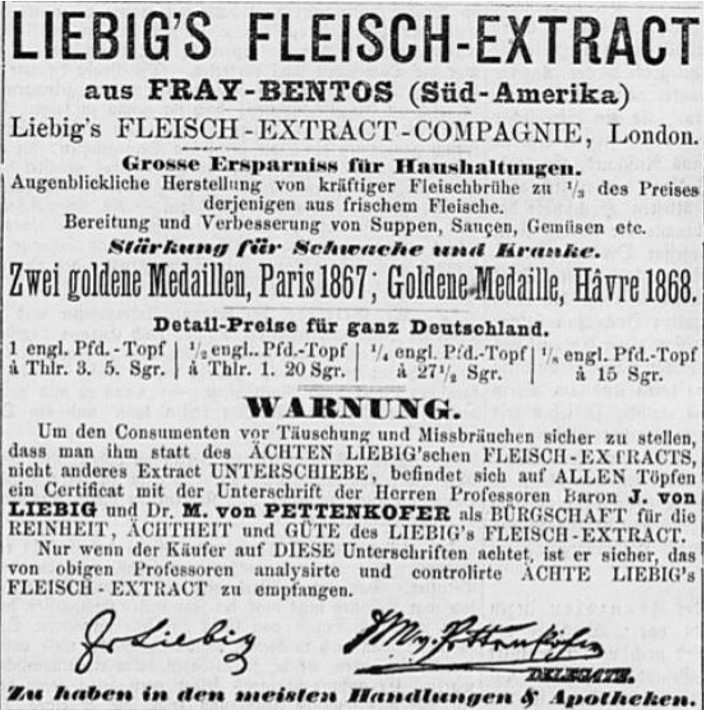

Typisch für die neuen ökonomischen Chancen einer stoffbasierten Nahrungsmittelproduktion war bereits Liebigs Fleischextrakt, ein globaler Markenartikel, ein zum Produkt geronnenes Sozialprogamm. [15] Das Grundrezept entsprang der chemischen Analyse des Fleisches und seiner Bestandteile. Durch Kochen schien es möglich, die nährende Essenz des Fleisches gleichsam zu destillieren, ein mit Salz und Gewürzen angereichertes aromatisches Küchenprodukt zu gewinnen. [16] Das 1847 veröffentliche Grundrezept wurde mehrfach verbessert, doch aufgrund seines hohen Preises blieb der Fleischextrakt eine Münchner Apothekerware. Das änderte sich 1862, als Liebig mit finanzkräftigen Investoren übereinkam, die Produktion ins uruguayische Fray Bentos zu verlagern und mit seinem Namen für das Produkt zu werben. Die Nährkraft der dortigen Rinder sollte in einem großbetrieblich hergestellten Produkt konzentriert, ein billiges, eiweißhaltiges Volksnahrungsmittel geschaffen werden. Stoffliches Wissen und Globalisierung schienen einen Beitrag zur Lösung der zunehmend drängenden sozialen Frage leisten zu können. [17] Liebigs Fleischextrakt etablierte sich als bequemer Suppengrundstoff und als Würze. Doch die Grundannahme Liebigs trog, dass nämlich sein Produkt nähren könne. Liebigs Fleischextrakt war ökonomischer Erfolg und wissenschaftliches Desaster zugleich, denn er enthielt kein Eiweiß, lediglich Mineralstoffe.

Liebigs Fleischextrakt: Vorreiter wissenschaftlich-industrieller Nahrung (Bonner Zeitung 1869, Nr. 236 v. 1. September, 4)

Dennoch wurde er zu einem Wegbereiter wissensbasierter Nahrung: Der wissenschaftliche Impuls war zentral, gewiss. Doch drei weitere Aspekte prägten fortan derartige „künstliche Kost“: Erstens gab es intensive Debatten über den Wert des neuen Angebotes, der eine wohlschmeckende häuslich bereitete Fleischbrühe nur ansatzweise ersetzen konnte. Bequeme Zubereitung und Gaumenkitzel durch „Nährsalze“ schienen jedoch als ausreichendes Substitut für ein Nährmittel. Zweitens bewirkte der hohe Salzgehalt eine stete Risikodiskussion. Auch wenn vom Extrakt keine Gesundheitsgefahr ausging, schien doch Vorsicht bei der Veränderung tradierter Nahrungsmittel angeraten – und damit wissenschaftliche Kontrollverfahren. Drittens wurde die soziale Positionierung des Produktes zur Marketingaufgabe. Gedacht für alle Bevölkerungsschichten, etablierte sich der Fleischextrakt just wegen seines fehlenden Nährwertes als gängiger Markenartikel bürgerlicher Käufer.

Ein Massenprodukt lange vor Dr. Oetker: Backpulver (Leipziger Tageblatt 1879, Nr. 96 v. 6. April, 1926)

Die Diffusion des Liebigschen Fleischextraktes unterstrich, dass eine einfache und überzeugende wissenschaftliche Idee für ein erfolgreiches Produkt nicht ausreichte. Kopfgeburten dieser Art standen immer in der Gefahr, einzelne Vorteile zu stark zu gewichten, zugleich aber deren Bedeutung im Alltag der Kunden falsch einzuschätzen. Das zeigten etwa die seit den 1880er Jahren breit beworbenen Fleischpeptone, die Nährwert besaßen, deren schlechter Geschmack aber ein Vordringen abseits der Krankenernährung unmöglich machte. Die Umsetzung wissenschaftlicher Ideen in Produkte war komplexer als gedacht. Abermals kann Liebig als Beispiel dienen, stand der Münchener Ernährungswissenschaftler doch auch der gängigen Art des Brotbackens kritisch gegenüber. Wohlmeinende Ratschläge, das Brot aus „ganzem Mehl“ zu backen, um so dessen Nährstoffdichte zu erhöhen, scheiterten jedoch kläglich, da – so Liebig – Arme und Reiche gleichermaßen helles Brot aus geschmacklichen Gründen bevorzugten und „Vernunftgründe“ sehr wenig Einfluss auf den Geschmacksinn der Menschen hätten. [18] Die Versorgungskrise in Ostpreußen führte in den späten 1860er Jahren jedoch zu einem neuerlichen Anlauf für eine verbesserte, nun „chemische Methode der Brodbereitung“. Es galt, die beim Mahlen verloren gegangenen „Nährsalze“ zu substituieren, Mahlverluste also auszugleichen, ohne dabei aber den Geschmack des Brotes zu beeinträchtigen. Liebig griff dabei auf Vorarbeiten seines amerikanischen Schülers Eben Norton Horsford zurück, der seit 1856 erfolgreich Backpulver produzierte. Das Produkt bestand aus zwei Pulvern, nämlich Phosphorsäure und doppelt-kohlensaurem Natron. Liebig ersetzte letzteres durch Chlorkali. Beide Komponenten waren mit dem Mehl zu vermengen, sein Zusatz ergab ein kompaktes, wohlschmeckendes Brot, das sowohl zu Hause als auch beim Bäcker hergestellt werden konnte. Gleichwohl scheiterte das 1869/70 in deutschen Landen in allen führenden Zeitungen und Publikumszeitschriften vorgestellte und annoncierte Horsford-Liebigsche Backpulver. Im Gegensatz zu den USA und Großbritannien, wo Brot zunehmend in „Fabriken“ gebacken wurde, dominierten in Kontinentaleuropa noch das häusliche Backen mit Sauerteig. Bäckereien besaßen nicht das Kapital für notwendige technischen Umstellungen, auch der Geschmack des teureren Backpulverbrotes ließ zu wünschen übrig. Backpulver wurde weiter angeboten und begrenzt genutzt, doch es mutierte erst seit den 1890er Jahren zu einem Massenprodukt für das sich erst damals allgemein etablierende häusliche Kuchenbacken. [19]

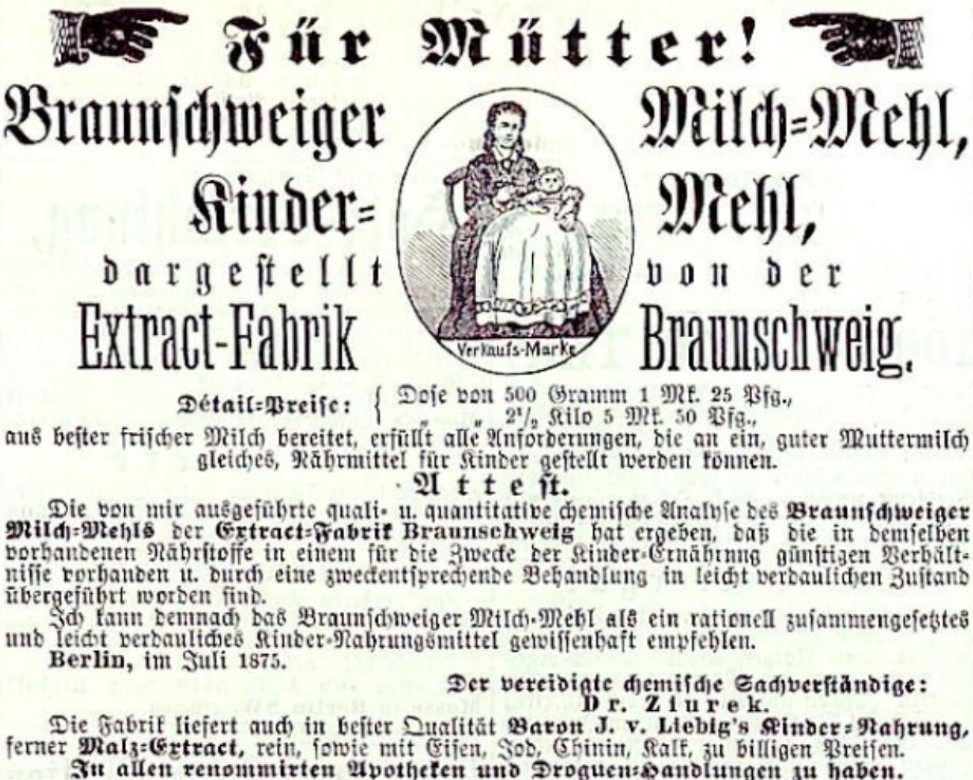

Nahrungskonzentrat Protein-Graupen (Jeversches Wochenblatt 1863, Nr. 113 v. 22. September, 7)

Diese Nähe zum Markt führte schon früher dazu, dass Unternehmer wissenschaftliche Ideen zwar aufgriffen, dass sie diesen aber nur so weit folgten, wie sie ökonomisch verantwortbar schienen. Suppenpräparate boten dafür ein gutes Beispiel: Seit den 1870er Jahren gewannen Suppenmehle an Bedeutung, Mischungen getrockneter Gemüse mit Gewürzen. Dabei ging es um nährende Suppen, meist Gemenge von Mehlen und Leguminosen. Sie standen in der Tradition der vom (Ersatz-)Kaffee verdrängten Morgensuppen, erlaubten aufgrund ihres Eiweißgehaltes auch eine billige Grundversorgung. [20] Die gewerblich hergestellten Suppenpräparate waren jedoch zu teuer, mundeten nicht recht, hatten eine nur begrenzte Haltbarkeit. Um diese Defizite zu beseitigen, lockten sozial bewegte Philanthropen Innovatoren. Der Kempthaler Unternehmer Julius Maggi (1846-1912) war einer von nicht wenigen, die eine wissenschaftlich-gewerbliche Antwort auf die sozialen Wandlungen geben wollten. Optimierung des individuellen Stoffwechsels und des gesellschaftlichen Volkskörpers verschmolzen dabei. [21] Maggi pröbelte zwei Jahre, stellte 1884 schließlich seine erste „Leguminose“ vor. Das Suppenpräparat war solide, fand Absatz, verfehlte jedoch seine Zielgruppe. [22] Nicht Arbeiter, sondern Kleinbürger griffen zu. Maggi, wie auch andere Anbieter, beließen es dabei jedoch nicht. Sie setzen den geschmacksarmen Leguminosenmehlen Gewürze und andere Zutaten zu. Würzen, Bouillonsuppen und Brühwürfel folgten bis zur Jahrhundertwende. Sie erst bahnten den Fertigsuppen den Weg, mochte der geringe Preis auch zulasten des anfangs so zentralen Eiweißgehaltes gehen. Diese Unternehmer emanzipierten sich in wissenschaftlicher Nachfolge von allzu engen stofflichen Konzepten, entwickelten neuartige Massenprodukte, fanden profitable Kompromisse zwischen Ideen nutritiver Umgestaltung und akzeptablen Veränderungen im Kernbereich menschlicher Existenz.

Wissensbasierte Ernährungsreform: Maggis Suppen und Würzen (Fliegende Blätter 88, 1888, Nr. 2224, 11)

Neue Branchen durch neues Wissen

Ernährungswissenschaftliches Wissen ermöglichte jedoch nicht nur neuartige Einzelprodukte. Auch ganze Marktsegmente wandelten sich, so etwa seit den 1860er Jahren die Säuglingsernährung. An die Stelle der „natürlichen“ Muttermilch sollte etwas Besseres, etwas Künstliches gesetzt werden – vorausgesetzt, die Mutter war nicht in der Lage oder aber willens, ihr Kind zur Brust zu nehmen. „Künstliche“ Säuglingsernährung bezog sich nicht auf den Einsatz von Ammen oder Kuh- und Ziegenmilch, sondern umgriff gewerblich hergestellte, chemisch analysierte und häufig von Ärzten verordnete Produkte. Das Wissen von Nahrungsmittelchemie und Ernährungsphysiologie eröffnete neue Märkte, bahnte der Profession der Pädiater den Weg. „Künstliche Säuglingsernährung“ war eine Antwort auf die epidemisch verbreitete Kindersterblichkeit, neben den Infektionskrankheiten die wichtigste Todesursache im 19. Jahrhundert. In Preußen war sie seit den 1820er Jahren vergleichsweise kontinuierlich gestiegen und erreichte zwischen 1860 und 1900 Werte von etwa zwanzig Prozent.

Doch es ging nicht um Mitgefühl. Der Säugling war wissenschaftlich ein organisches Wesen mit unausgebildeter Physiologie, dessen Bedürfnisse vornehmlich um Essen und Wachsen kreisten. Dazu genügten wenige Nahrungsmittel, bei denen Verdaulichkeit und die Resorption der Nahrungsstoffe entscheidend zu sein schienen. Die Muttermilch galt lange Zeit als Ideal, schien alles zu enthalten, was der Säugling benötigte. Einerseits konnte man die Tiermilch durch Verdünnung und Substitution der menschlichen Norm anzupassen, anderseits die Muttermilch gewerblich nachbilden. Das Stoffparadigma war erkenntnisleitend, doch Nahrungsmitteltechnologie und die Erfordernisse der Bakteriologie setzten Grenzen. Die theoretischen Vorteile künstlicher Säuglingskost waren schlagend, war sie doch gleichmäßig zusammengesetzt, dauerhaft verfügbar und keimarm produziert.

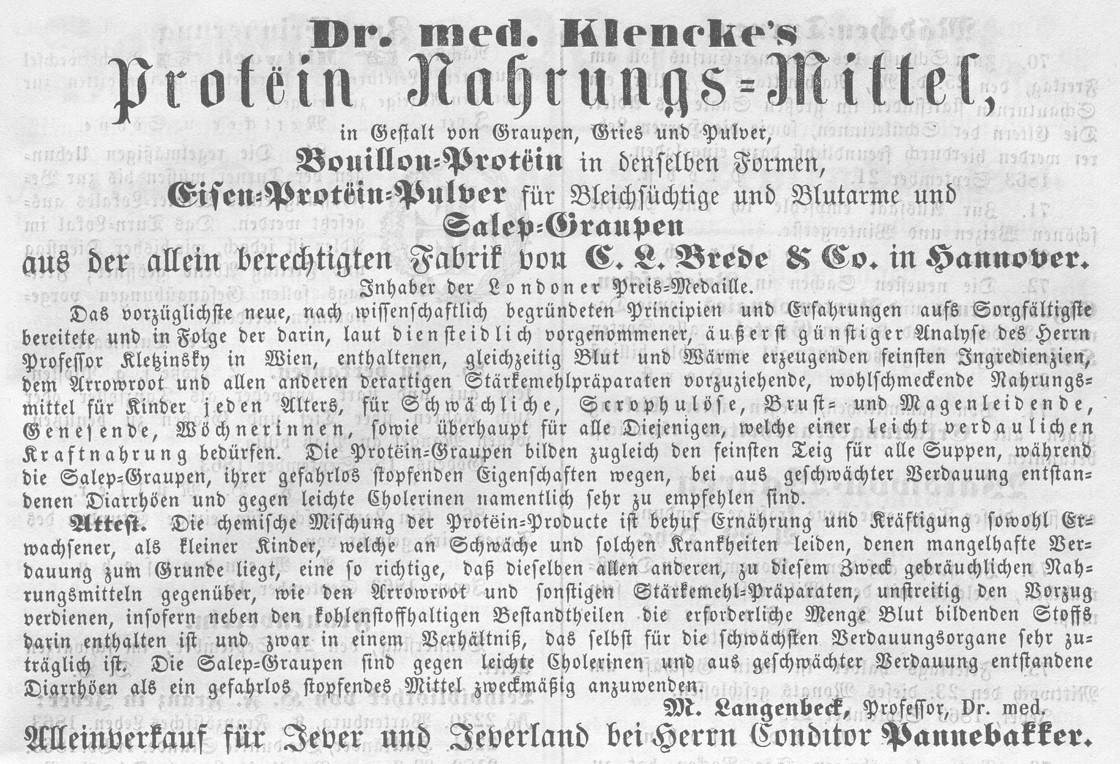

Ärzte und Chemiker standen am Anfang, entlehnten ihre Präparate anfangs der häuslichen Praxis. Das galt etwa für die Liebigsche Malzsuppe, die jedoch rasch scheiterte, da ihr Geschmack zu wünschen übrig ließ, sie immer wieder frisch gekocht werden musste, zudem relativ teuer war. Davon ernüchtert begannen zahlreiche Erfinderunternehmer mit Eigenkreationen. Auf der einen Seite orientierte man sich an der Milch, auf der anderen am Mehl, also an Eiweiß oder an Kohlenhydraten. Für den ersten Weg stand das Rahmgemenge des Mediziners Philipp Biedert (1847-1916), gewerblich in Lizenz gefertigt. Sein Erfolg war begrenzt, auch aufgrund der noch kaum elaborierten Eiweißchemie bzw. der fehlenden Nahrungsmitteltechnologie. Die zweite Produktgruppe, die Kindermehle, fand seit den 1860er Jahren dagegen deutlich breiteren Widerhall. Nestlés Kindermehl war ein Leitprodukt, doch 1881 konkurrierten mehr als vierzig verschiedene Präparate um die Gunst der Käufer. [23]

Rational zusammengesetzt und leicht verdaulich: Kindermehle (Kladderadatsch 28, 1875, Nr. 36, Beibl. 1, 3)

Die frühen Kindernährmittel wurden erst seit den 1890er Jahren auch industriell gefertigt. Es handelte sich um Fertig- und Halbfertigprodukte, entwickelt auf Grundlage ernährungswissenschaftlichen Wissens, regelmäßig untersucht und in einem möglichst hygienischen Umfeld hergestellt. Sie blieben Aushilfen, konnten schon aufgrund ihres Preises die bestehende Alltagspraxis nicht wirklich verändern und die Kindersterblichkeit reduzieren. Dennoch etablierten sie einen neue „Industrie“. Ähnlich gelagerte, teils wesentlich breiter geträumte Umgestaltungsvisionen scheiterten dagegen kläglich, etwa Ende des 19. Jahrhunderts der Versuch, gewerbliche Eiweißpräparate an die Stelle der von Fleisch, Ei, Milch und Leguminosen zu setzen. [24] Synthetische Nahrung blieb dennoch ein wissenschaftliches Ziel.

Entstehung und Wandel der Ernährungsindustrie

Wissensbasierte Einzelprodukte und neue Unternehmensbranchen stehen für den langwierigen Wandel des Nahrungsmittelangebotes. Dieser aber setzte früher ein, deutlich vor der Entstehung der Ernährungswissenschaften. Schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts nahm der Konsum von Kolonialwaren, wie Rohrzucker, Kaffee, Kakao und Tee zu, doch dieser blieb lange Zeit Luxus, ein Vorrecht Begüterter. Wichtiger war der vermehrte Anbau neuer Agrarprodukte. Seit Ende des 18. Jahrhunderts trat die Kartoffel zunehmend neben das bis dahin dominante Getreide, ermöglichte billigen Kartoffelschnaps. Anfang des 19. Jahrhunderts folgten Zuckerrüben, Zichorien und Tabak. Eine Ernährungsindustrie entwickelte sich auf Basis derartiger Rohwaren, gründete zugleich auf der Ende des 19. Jahrhundert sich verstärkenden Rationalisierung und Intensivierung der Landwirtschaft. [25] Die sozialen Umschichtungen im Gefolge der Bauernbefreiungen ließen eine aufstrebende und zunehmend marktorientierte Schicht von „Agrarkapitalisten“ aufkommen, die für die Versorgung der langsam wachsenden Städte und die seit Mitte der 1830er Jahre einsetzende Industrialisierung unverzichtbar wurde.

Die Ausbildung einer frühen Ernährungsindustrie war ein wichtiger Teil des neuen Maschinenzeitalters, doch sie erfolgte nur in wenigen Branchen. Leitsektor war die Rübenzuckerindustrie, es folgten Getreide- und Ölmüllerei sowie die Tabak- und Zichorienfabrikation. Ziel war durchweg die Weiterverarbeitung und Veredelung von Pflanzen, die Einzelhaushalte nur unzureichend bearbeiten konnten. Brot- und Backwaren sowie Fleisch und Bier wurden dagegen kleingewerblich und verbrauchernah hergestellt, als Teil von Handwerk und Hausgewerbe. [26] Um die Mitte des Jahrhunderts entstanden dann Branchen, die allesamt neue Techniken und Zusatzstoffe nutzten: Mineralwässer, Sekt, Konserven, Schokolade und Konfitüren blieben jedoch lange Zeit relative Luxusprodukte von Adel und wohlsituiertem Bürgertum.

Gesundheit für alle: Künstliches und natürliches Mineral-Wasser (Correspondenzblatt für Schweizer Ärzte 15, 1885, Nr. 12, Beil.)

Gleichwohl profitierte die frühe Ernährungsindustrie vom stofflichen Reduktionismus der Ernährungswissenschaft. In der als landwirtschaftlichem Nebengewerbe betriebenen Rübenzuckerindustrie dominierten Praktiker. Sie besaßen genaue Kenntnisse des Produktionsprozesses, weniger aber der verarbeiteten Rohwaren. [27] Dies änderte sich durch ein in den deutschen Staaten schon zunehmend etabliertes Netzwerk landwirtschaftlicher Versuchsstationen. Auf Grundlage der Stöckardtschen und Liebigschen Agrikulturchemie testeten und entwickelten sie Maschinen und Geräte, verbesserten sie die Düngung und insbesondere die Pflanzenzüchtung. [28] Nicht das Kohlenhydratkomprimat Zucker stand im Mittelpunkt, sondern die Zuckerrübe, deren optimierte Varietäten beträchtliche Ertragssteigerungen ermöglichten. Größere Betriebe konnten diese nutzen, Massenproduktionsvorteile generieren und langsam preiswerteren Zucker im In- und Ausland anbieten.

Rübenzucker, seit 1844 auch in Würfelform erhältlich (Augsburger Tagblatt 1844, Nr. 170 v. 22. Juni, 733)

Kapitalkraft war auch Grundlage für den Wandel des Bierbrauens. Um 1860 emanzipierte sich das Braugewerbe aus seinen kleingewerblichen Strukturen und wurde aufgrund von Gewerbefreiheit und zunehmend scharfen Wettbewerbs seit den 1880er Jahren zum Vorreiter großbetrieblicher Produktion. Sein rasches Wachstum basierte auf der Übernahme ernährungswissenschaftlicher und technischer Innovationen. Der Einsatz von Reinhefen, der Pasteurisierung, des Malzdarrens und der Lindeschen Kältemaschinen erlaubte seit den späten 1870er Jahren eine zuvor nicht denkbare Steuerung des Brauprozesse. Davon profitierten vornehmlich Anbieter untergäriger Biere in Bayern und Böhmen, der Produktionsweise sich erst reichsweit, dann global verbreitete. Ähnlich wie die Rübenzuckerindustrie gründete die Bierbrauerei auf einem Jahrzehnte zuvor etablierten Netzwerk lokaler und regionaler Brauereischulen, die zu Modernisierungsagenten wurden und stoffliches Denken vermittelten, um standardisiertes Bier zu produzieren.

Biervielfalt durch Verwissenschaftlichung: Helles Exportbier als regionale Spezialität (Essener Volks-Zeitung 1887, Nr. 124 v. 4. Juni, 2)

Die „fortschreitende Ernährungswissenschaft“ [29] erlaubte jedoch nicht nur neue Produktionstechniken, sondern etablierte bereits im 19. Jahrhundert erste für Massenversorgung unabdingbare Konservierungstechniken. [30] Das betraf vorrangig die Hitzesterilisierung. Technisch war die „Konserve“ seit dem frühen 19. Jahrhundert bekannt, seit den 1840er Jahren entstandenen erste handwerklich geführte Betriebe, nennenswerte Produktionsmengen erreichte aber erst die Braunschweiger Spargelindustrie in den 1860er Jahren. Die biochemischen Veränderungen waren unklar, doch seit den 1870er Jahren ermöglichten neuartige Autoklaven Konserven für bürgerliche Abnehmer. Neben das Luxusgut Spargel traten seitdem vermehrt preiswertere Gemüse, meist Erbsen und Bohnen. Seit 1889 konnten automatische Dosenverschlussmaschinen das bisher übliche Verlöten der Konservendosen per Hand ersetzen. Erbsenlöchtemaschinen mechanisierten die Arbeit weiter. Um 1900 produzierten ca. 300 kleine und mittlere Unternehmen jährlich etwa ein Kilogramm Standardware pro Kopf. [31]

Versandgeschäft mittels Blechdosen (Hamburger Nachrichten 1879, Nr. 53 v. 2. März, 10)

Konserven waren intransparente Waren, vielfach ohne Etiketten und Herstellerangaben, mit schwankenden Füllgewichten und hygienischen Problemen. Eine Sinnesprüfung durch den Verbraucher war erst nach dem Öffnen der Dosen möglich. Schwieriger noch gestaltete sich der Umgang mit der wachsenden Zahl von chemischen Konservierungsmitteln, die seit den 1870er Jahren an Bedeutung gewannen. Salizyl- oder Borsäure waren umstritten, unter Wissenschaftlern und auch Unternehmern. Öffentliche Debatten mündeten in frühes Risikomanagement und staatliche Interventionen, etwa durch das Blei-Zinkgesetz von 1887 und vereinzelten Verboten von Konservierungsmitteln. Für die Anbieter aber waren sie unverzichtbar, erlaubten sie doch Marktpräsenz über längere Zeit und in größeren Gebieten.

Die Ambivalenz des Fortschritts

Ernährungswissenschaftliches Wissen erweiterte den Nahrungsspielraum, erlaubte Spezialisierung, war unabdingbar für die Industrialisierung nicht nur des Ernährungssektors – für den damals mehr als die Hälfte des privaten Konsums aufgewendet werden musste. Ernährungswissenschaftliches Wissen veränderte tradiertes Wissen um Nahrung und Ernährung, um Produkte und gesundheitliche Gefahren. [32] Das Stoffparadigma erlaubte die Nachbildung einer fiktiven Natur, war daher aber auch prädestiniert für Nahrungsmittelverfälschung. „Natur“ erwies sich als Fiktion, das „Künstliche“ schuf eine neue, hybride Natur, leistungsfähiger und billiger.

Weltfremde Forschung? (Lustige Blätter 18, 1903, Nr. 42, 13)

Das unterstrichen die zahlreichen Weinverbesserungsmethoden, deren bekannteste das Gallisieren war. Es stand einerseits für die Prägekraft der durch chemische Analysen ermittelten Normalzusammensetzung der Nahrungsmittel, wies anderseits aber auch Wege, um diese mit künstlichen Mitteln nachzubilden, also „Weinschmiererei“ [33] zu betreiben. Der Erfinder, Ludwig Gall (1791-1863), war ein pfälzischer Reformbeamter, Gewerbeförderer und Sozialpolitiker. [34] Sein Verfahren der Nasszuckerung von Weißweinen resultierte aus den akuten Absatzproblemen der Moselwinzer während der von Missernten und Kälte geprägten 1840er Jahre. Gall empfahl seit 1850 auf Basis eigener Experimente nicht ausgereiften Reben Wasser und vor Beginn der Gärung Zucker und/oder Alkohol zuzusetzen. [35] Das Gallisieren schloss sich an französische Verfahren an und war Teil eines sozialpolitischen Gesamtpaktes, das die Bildung von Absatzgenossenschaften, verbesserte Pflanzenzucht und regionale Lehr- und Versuchsanstalten vorsah: Selbsthilfe auf Grundlage neuester wissenschaftlicher Methoden. Doch die Methode ließ sich nicht auf den Ausgleich lagenbedingter Defizite des Weines begrenzen. Winzer und insbesondere Zwischenhändler erhöhten die Weinmenge über Gebühr. Eine klare chemische Unterscheidung von (gallisierten) „Kunstweinen“ und „Naturweinen“ gelang erst Ende des 19. Jahrhunderts. Die Ernährungswissenschaft setzte also verschiedene und teils gegensätzliche Entwicklungen in Gang. Gallisieren blieb allerdings eine gängige Technik und wurde in der Europäischen Union erst 1984 durch einfachere Formen der nicht nur in Deutschland weiterhin üblichen Nachzuckerung abgelöst.

Kunst statt Natur: Wein als Beispiel (Berliner Wespen 10, 1877, Nr. 38, 4 (l.); Kladderadatsch 49, 1896, 38)

Ernährungswissenschaftliches Wissen ermöglichte bereits im 19. Jahrhundert eine sowohl billigere, als auch breitere Produktpalette. Rübenzucker und Zichorienkaffee waren noch Substitute kolonialer Importwaren. Der seit 1823 gewerblich hergestellte „künstliche“ Holzessig entstand dagegen auf Basis organischer, gemeinhin nicht konsumierbarer Materialien, bildete eine scharfe Würze auch ohne langwierige Vergärung auf Apfel- oder Weinbasis. Grundlagenforschung ermöglichte schließlich auch erste synthetische Produkte, so die seit 1884 angebotenen Süßstoffe Saccharin und das als Sucrol vertriebene Dulcin. Sie unterminierten ansatzweise die Stellung des frühen Wissensprodukts Rübenzucker, bis ihr Vertrieb abseits von Apotheken 1902 schließlich verboten wurde. [36]

Neue Süßstoffe: Werbung für Saccharin (Frankfurter Zeitung 1888, Nr. 32 v. 1. Februar, Morgenbl., 4)

Die langfristig wohl wichtigste Innovation erfolgte jedoch im Fettsektor. Die Entwicklung der „Kunstbutter“ entsprang staatlicher Förderung, aber auch dem Pröbeln zahlreicher wissenschaftlich gebildeter Praktiker. Hippolyte Mège Mouriès wird gemeinhin als Erfinder genannt, 1869 gilt als Jahr des Durchbruchs zur Produktionsreife. Das übergeht vieles, nicht zuletzt weit vorher einsetzende Zwischenlösungen und Produkte sowie die folgende kontinuierliche Veränderung von Produkt und Produktion in Unternehmen. Das anfangs vor allem aus Milch- und Rinderfett, nach der Jahrhundertwende dann aus kolonialen Ölen und Waltran hergestellte Kunstprodukt erhielt den heutigen Namen „Margarine“ allerdings erst 1887 per Reichstagsbeschluss. Die Produktion stieg von ca. 15.000 t 1887 über 100.000 t 1900 auf 210.000 t 1913. [37] Anders als beim Saccharin konnten Verbotsforderungen im späten 19. Jahrhundert abgewehrt werden – Folge der starken Politisierung des Billigfetts durch Linksliberale und Sozialdemokraten, Folge aber auch der Unbedenklichkeitsbescheinigungen durch die aufstrebende Nahrungsmittelchemie.

Bakterienfreiheit als ambivalentes Produktionsziel (Apotheker-Zeitung 6, 1891, Nr. 3, Anzeigen, 24)

Dies war wichtig, denn im ökonomischen aber auch politischen Kampf gewannen wissenschaftliche Argumente im späten 19. Jahrhundert zunehmend an Bedeutung. Der Grund lag nicht allein in einer zunehmend wissenschaftlich grundierten Nahrungsmittelproduktion, sondern auch in den Paradoxien, die die Ernährungswissenschaften kennzeichneten. Die Säuglingssterblichkeit wurde mittels keimfreier Angebote bekämpft, doch ohne Beikost verursachten sie, wie auch durch die weitverbreiteten Soxhletschen Milchkonservierungsapparate [Verweis Kinderkost], Vitaminmangelkrankheiten, die vor Benennung dieser Stoffe nicht berücksichtigt werden konnten. Eine große Zahl der Eiweiß- und Kräftigungspräparate der Jahrhundertwende bestanden aus Rest- und Abfallstoffen, ohne dass dies den Verbrauchern bekannt war. Erfinderunternehmer nutzten ihren Wissensvorsprung auch zu gezielter Täuschung. Der vom Münchener Chemiker Hermann Scholl (1869-1943) 1897 eingeführte „Fleischsaft Puro“ bestand eben nicht aus Ochsenfleisch, wurde aber dennoch von zahlreichen Ärzten verschrieben, da er der Wirkung eines frisch gepressten Fleischsaftes nahe kam. Die Rolle des Staates beim Gesundheits- und Verbraucherschutz trat dadurch neuerlich hervor.

3. Nahrungsmittelchemie als Kontroll- und Setzungsinstanz, 1870-1920

Neues stoffliches Wissen und darauf beruhende Produkte hatten die seit dem Hochmittelalter geltenden Kontrollmechanismen im Nahrungsmittelsektor unterhöhlt. Die Sprache des alten Rechts, der Zunftordnungen und obrigkeitlichen Reglements entsprach immer weniger den Marktgegebenheiten. Nahrungsmittel und Ernährung differierten von Ort zu Ort, rechtliche Vorgaben griffen auf dem Lande kaum, in den Städten immer weniger. Man behalf sich mit einem Flickenteppich rechtlicher und wirtschaftlicher Maßregeln. Preistaxen, Gewichtsbestimmungen und die strikte Regelung der Konkurrenzverhältnisse sollten Konsumenten und Verkäufer vor Überteuerung schützen, Lebensmittelvisitation der „Policey“ verdorbene und verfälschte Nahrungsmittel verhüten. Der Bedarf an weiteren Rechtsnormen wuchs allerdings rasch, führten doch Verbesserungen im Transportwesen und das Ende lang bestehender Zollschranken zu einem vermehrten interregionalen Warenaustausch. Der während der frühen Neuzeit zumeist noch enge Kontakt zwischen lokaler Agrarproduktion und städtischer Versorgung wurde nach und nach durchbrochen, Versorgung im späten 19. Jahrhundert zur wissensbasierten Fremdversorgung.

Angesichts wachsender Deregulierung beschränkte sich die Nahrungsmittelkontrolle zunehmend auf den Schutz der öffentlichen Gesundheit. Pharmazeuten, dann aber vor allem Chemiker waren deren Garanten. [38] Ihr Wissen setzte bereits bei der Produktion, bei neuartigen Fälschungs- und Herstellungsmethoden an, wurde zum Garanten für reine, unverfälschte Ware. Chemiker boten gerichtsverwertbare „objektive“ Dokumentationen von Abweichungen und Verfälschungen. Die Mythen von Zahl und exakter Analyse lieferten Schrittmacherdienste für eine betriebliche und öffentliche Professionalisierung von Pharmazeuten, Handels- und dann vor allem Nahrungsmittelchemikern.

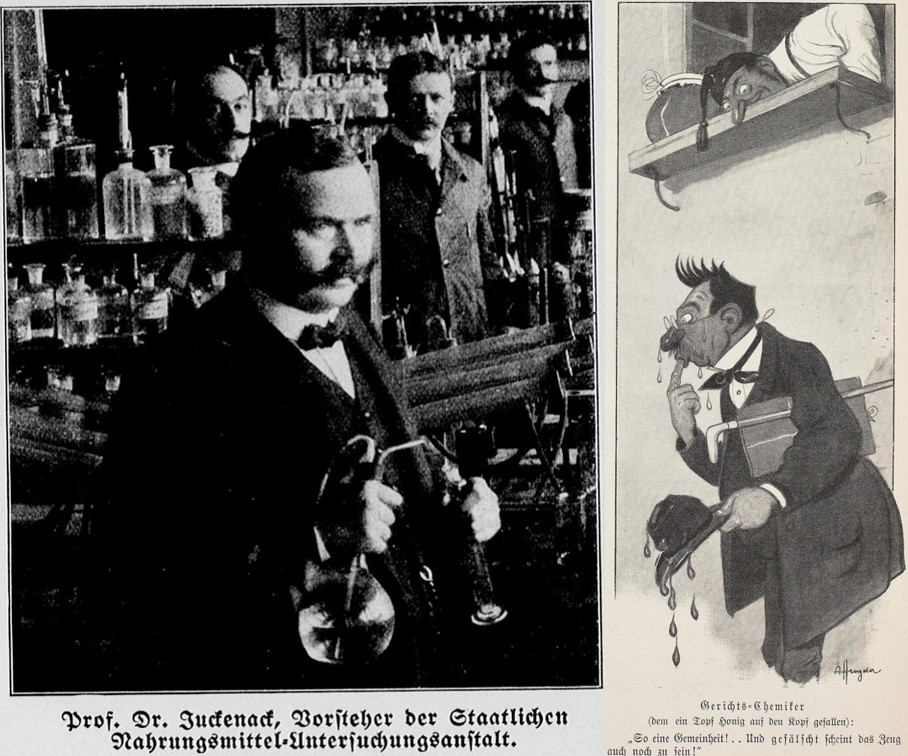

Nahrungsmittelchemiker im Laboratorium und im Außendienst (Der Welt-Spiegel 1912, Nr. 68 v. 25. August, 3 (l.); Fliegende Blätter 115, 1901, 9)

Der Aufschwung der Nahrungsmittelchemie setzte in den 1870er Jahren ein. Anfang der 1880er Jahre ordneten erste systematisierende Monographien die Nahrungsmittel nach ihrem Stoffgehalt. [39] Sie boten – so der Anspruch – „objektives“ Wissen, kamen der Natur auf den Grund, grenzten sich strikt ab von „Methoden qualitativer Natur, die meistens den Stempel der Oberflächlichkeit an sich tragen und zu den gröbsten Täuschungen Veranlassung geben können.“ [40] Die Scheidung zwischen der „normalen“ Beschaffenheit eines Nahrungsmittels und seiner Verfälschung wurde durch das Stoffparadigma auf eine neue Ebene des Wissens gehoben, ermöglichte verbindliche Produktdefinitionen unabhängig von Zeit und Raum. Im ersten Nahrungsmittelgesetz von 1879 gewann diese Wissenselite einen Hebel für Ordnung, für ihre Ordnung. Die vermeintliche Neutralität der Wissenschaft war hierfür zentral, konnten so doch unterschiedliche kommerzielle Interessen auf einen gemeinsamen Nenner zurückgeführt werden. Das Gesetz zielte auf das „Wesen“ [41] der Nahrungsmittel. Das stoffliche Vokabular der Chemiker und Tierärzte bot hierfür einen kleinsten gemeinsamen Wissensnenner. Sie positionierten sich nun als staatlich bestellte „Wächter des Gesetzes“ [42]. Was im Bereich der Gesellschaft der Staat und die Sprache des Rechtes, schien ihnen im Felde der Ernährung die normierende Sprache der chemischen Stoffe.

Das international vorbildliche deutsche Nahrungsmittelgesetz von 1879 war allerdings überraschend folgenlos, obwohl es einige Formen der Verfälschung und Täuschung reichsweit unter Strafe stellte. Nahrungsmittelqualität blieb ein öffentliches Thema, klagestark hieß es, „daß die große Masse des Volkes nicht mehr im Stande ist, unverfälschte Nahrungsmittel zu kaufen“ [43]. Qualifiziertes Kontrollpersonal fehlte, auch das Verständnis der Gerichte. 1880 gab es reichsweit nur ca. 100 öffentlich alimentierte chemische Nahrungsmittelkontrolleure. Noch trugen Pharmazeuten, Tierärzte und Mediziner die Hauptlast der lokalen Untersuchungen, ergänzt von einer wachsenden Zahl freiberuflicher Handelschemiker. Doch bis 1909 war die Zahl promovierter Nahrungsmittelchemiker auf ca. 500 gestiegen, hinzu kamen etwa 300 in landwirtschaftlichen Untersuchungsanstalten angestellte Chemiker. [44] Diese waren regional höchst unterschiedlich verteilt. Besonders Preußen war anfangs kaum in der Lage, dem geltenden Recht Geltung zu verschaffen, während in Bayern schon seit 1876 mit Universitäten verbundene Untersuchungsanstalten bestanden.

Kontrollaufgabe Trichinenkontrolle (Kladderadatsch 53, 1900, Nr. 41, 2)

Dieses Nord-Süd-Gefälle schliff sich langsam ab. Das war Folge einer effiziente Selbstorganisation der Nahrungsmittelchemiker, die 1883 die „Freie Vereinigung bayerischer Vertreter der angewandten Chemie“ gründeten, aus der 1901 die „Freie Vereinigung Deutscher Nahrungsmittelchemiker“ hervorging. Ihre regelmäßigen Tagungen erfüllten quasiamtliche Funktionen, ihre Setzungen dienten Gerichten als Referenzmaterial. Die Professionalisierung wurde durch die 1894 eingeführte verbindliche Staatsprüfung für Nahrungsmittelchemiker wesentlich beschleunigt. Das half den staatlich alimentierten Wissenschaftlern sich zunehmend gegenüber Handelschemikern, aber auch Pharmazeuten und Medizinern durchzusetzen – und zugleich ihre Definitionen der Ernährung gegenüber der Wirtschaft selbstbewusst zu vertreten. Seit dem späten 19. Jahrhundert folgten umfassende Begriffsbestimmungen und Kennzeichnungsvorschriften im Nahrungsmittelsektor. Nicht der Staat, sondern Produzenten, Händler und Wissenschaftler legten Standards für immer mehr Nahrungsmittel fest. Diese hatten um die Jahrhundertwende in teils intensiven Konflikten um die Ordnung im Markte gerungen, doch ihre wechselseitige Anerkennung ermöglichte tragfähige Kompromisse. Die Kartellierung der deutschen Wirtschaft fand ihr Pendant in der Kooperation der „interessierten Kreise“ im Ernährungssektor.

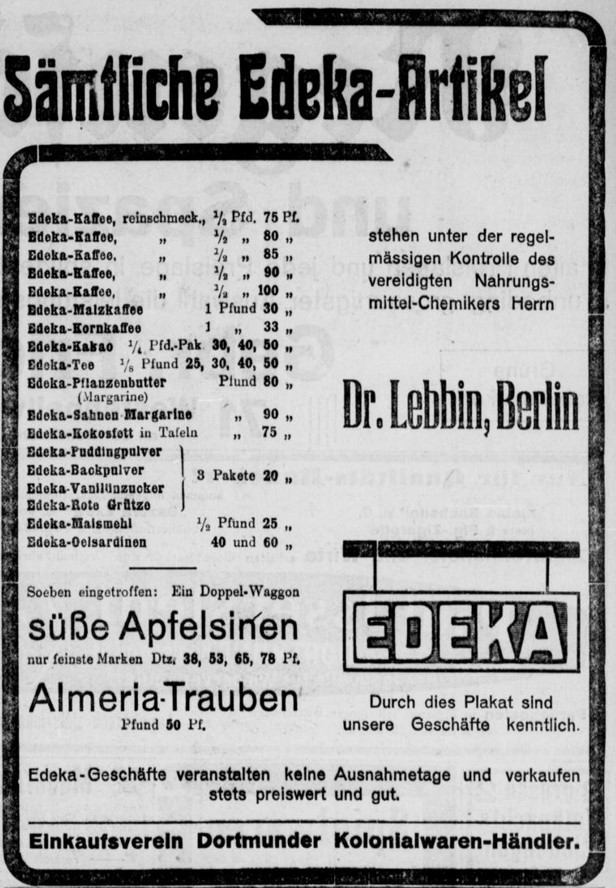

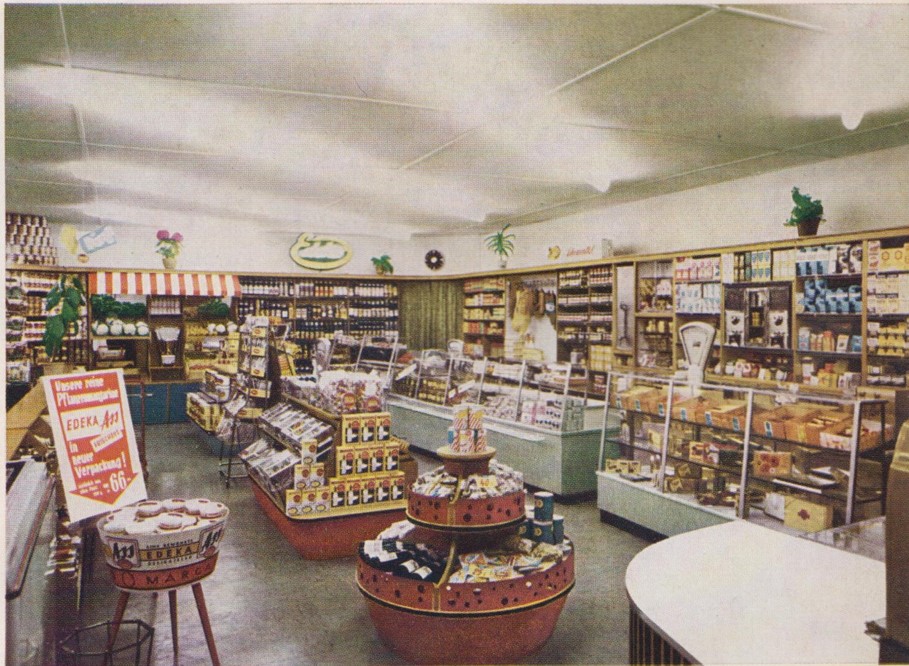

Werbeträchtige Kontrolle – hier bei Edeka (General-Anzeiger für Dortmund und die Provinz Westfalen 1913, Nr. 348 v. 18. Dezember, 7)

Wissenschaftliche Experten und wirtschaftliche Repräsentanten verstanden sich gleichermaßen als Sachwalter der Konsumenten. Abseits einiger weniger Konsumgenossenschaften, Käuferligen, Hausfrauenvereinigungen und dann Konsumentenkammern waren die Verbraucher jedoch an den Festschreibungen der Nahrungsmittelqualität und der Kontrollverfahren nicht beteiligt. Das änderte sich auch nicht während der Mangel- und Hungerjahre 1914-1923. Während der Weimarer Republik etablierten die Experten mit dem Lebensmittelgesetz von 1927 und seinen zahlreichen Folgeverordnungen allerdings einen verbesserten Ordnungs- und Kontrollrahmen, der auch noch für die Bundesrepublik Deutschland und die DDR Bestand haben sollte – und das Stoffparadigma rechtsverbindlich festschrieb.

4. Firmenlaboratorien und Verbundforschung, 1900-1950

Wissensbasierte Produktion war das Kennzeichen der sog. zweiten Industrialisierung: Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemikalien, Farben und Pharmazeutika – ihnen allen gemein war wissenschaftliche Expertise, waren zunehmend akademisch ausgebildete Techniker und Wissenschaftler. Naturwissenschaftlich-technische Forschung wurde Teil des Betriebes, zumal größerer Unternehmen. Das Nahrungs- und Genussmittelgewerbe übertraf die genannten Branchen zwar an Umfang – noch 1925 beschäftigte es mit 1,36 Millionen Personen mehr als viermal so viele Menschen wie die chemische Industrie –, doch es war klein- und mittelbetrieblich geprägt. Handwerk, teils Heimarbeit dominierten, ausgeprägte Gewerbecluster gab es nur in wenigen Regionen und Branchen. [45] Die Unternehmen besaßen klar abgrenzbare Sortimente, die sich meist unmittelbar an den verarbeiteten Agrarprodukten orientierten. Die Verwissenschaftlichung der Produktion war begrenzt. Größere Laboratorien wurden zumeist auf Branchenebene unterhalten, Grundlagenforschung erfolgte an Universitäten und in staatlichen Forschungsinstituten. Dies war auch Folge des deutschen Bildungssystems. Chemiker und Ingenieure waren als solche keine Fachleute für die Nahrungsmittelproduktion, Tierärzte und Pharmazeuten hatten andere Berufsbilder. Querschnittsstudiengänge für Lebensmitteltechnologen und Betriebslebensmittelchemiker wurden zwar seit Ende des Ersten Weltkrieges zunehmend gefordert, doch erst nach dem Zweiten Weltkrieg institutionalisiert. Die Rationalisierung durch Verwissenschaftlichung blieb hinter den Verheißungen der Etablierung stofflichen Denkens in Wissenschaft und Wirtschaft zurück.

Betriebslaboratorien zwischen Qualitätssicherung und Produktentwicklung

Welche Bedeutung besaß ernährungswissenschaftliches Wissen in der Ernährungsindustrie? Die Brauindustrie war um 1900 von großen kapitalkräftigen lokalen Betrieben geprägt, generierte mehr Umsatz als die gesamte Montanindustrie. [46] Im späten 19. Jahrhundert wurde aber nicht nur die Produktion von Bier grundlegend verändert, auch das Produkt veränderte sich durch Zusatz-, Farb- und Konservierungsstoffe jenseits der Grenzen des Reinheitsgebotes. Diese kurze Phase gestalterischer Kreativität war noch vom Pröbeln geprägt, vom Ausprobieren und Austesten, führte zu öffentlichen Debatten über „Dividendenjauche“ und „Surrogatenbrühe“. Sie endete 1906 mit der Durchsetzung des Reinheitsgebotes auch im Norddeutschen Brauereigebiet. Die bayerischen Großbrauereien waren damals Vorreiter preiswerter Massenproduktion. Um Skaleneffekte zu generieren bedurfte es einer berechen- und kontrollierbaren Bierproduktion. Malz, Hopfen und dann auch Wasser mussten dazu innerhalb bestimmter stofflich definierter Qualitätsparameter verbleiben, vom „erfahrungsmäßigen Beurteilungsvermögen“ [47] der Braumeister wollte man immer weniger wissen. Kenntnisse über die agrarischen Rohstoffe wurden durch zahlreiche staatliche Lehranstalten vermittelt; allein die 1883 gegründete Berliner Versuchs- und Lehranstalt bildete bis 1907 mehr als 3.000 Fachleute aus. Für die Unternehmen ging dies einher mit einer systematischen biologischen und dann auch chemisch-technischen Untersuchung der Rohwaren. Betriebslaboratorien wurden vermehrt eingerichtet, zumeist von Chemikern geleitet. Ihre Aufgabe bestand aber eben nicht in der Produktentwicklung, sie sicherten den Brauereien vielmehr „eine sichere Schaffensbasis“ [48]. Dies garantierte eine verlässliche Qualität, etablierte aber zugleich ein Mengendenken im Immergleichen, was spätestens ab den 1960er Jahren ein Grundproblem des deutschen Braugewerbes werden sollte.

Frauenberuf chemische Assistentin – hier, ein wenig gestellt, in der Zuckerindustrie (Die Woche 5, 1903, 592)

Eine ähnliche Entwicklung nahm auch die Schokoladenindustrie. Kakao und Schokolade waren noch im frühen 19. Jahrhundert vielfach salzig konsumierte Genussmittel, dienten zugleich als Trägerstoffe für zahllose Zumengungen, um dann Stärkungs- und Heilmittel anbieten zu können. Da die hochpreisigen Kolonialwaren schon früh verfälscht und von Surrogaten höchst unterschiedlicher Zusammensetzungen preislich unterboten wurden, setzte der 1876 gegründete „Verband deutscher Chocolade-Fabrikanten“ auf korporative Selbsthilfe. Dessen Mitglieder etablierten ein eigenes stofflich definiertes Reinheitsgebot, das sie mittels einer Gütemarke bewarben und durch ein Branchenlaboratorium kontrollieren ließen. [49] Der Marktführer Stollwerck ging 1884 dazu über, zudem ein Betriebslaboratorium einzurichten, das von einem Nahrungsmittelchemiker geleitet wurde, das zahlreiche Schokoladepräparate, Puderkakao, Fruchtzubereitungen und Backwaren entwickelte, die meist auch patentiert wurden. Die Innovationskraft ließ jedoch seit den 1890er Jahren nach, denn der Kakao- und Schokolademarkt hatte sich etabliert, Nahrungsmitteldefinitionen den Spielraum für konzeptionell neue Produkte verengt. Betriebslaboratorien übernahmen stattdessen vermehrt Kontrollaufgaben. In den 1920er Jahren schulterten sie weitere, vorwiegend kommunikative Aufgaben. Während die Lebensreform- und Schlankheitsbewegung Schokolade als Karies fördernden Dickmacher kritisierte, lobten die Firmenexperten sie als nahrhaftes und anregendes Genussmittel.

Stoffe machen das Produkt: Schokolade ist gesund, da voller Nähr- und Anregungsstoffe (Vorwärts 1924, Nr. 577 v. 7. Dezember, 22)

Während Stollwerck seine Marktführerschaft in den 1920er Jahren durch externes Wachstum stärkte, nutzten kleinere Konkurrenten ihre Laboratorien auch für Neuentwicklungen. Ein gutes Beispiel hierfür war der „Mauxion-Trunk“ des gleichnamigen Saalfelder Unternehmens. [50] Dieser „Kakaotrunk“ bestand aus Magermilch, Zucker und Kakao, wurde in ¼ Liter-Flaschen mit Strohhalm angeboten. Der Erfolg war beträchtlich, so dass rasch ein „Schokotrunk“ nachgeschoben wurde, bestehend aus Kondensmilch, mehr Zucker und Kakao, angeboten in einer trinkfertigen Büchse. Aufgrund der vorverarbeiteten Milchprodukte konnte der Preis niedrig gehalten werden, litt der Geschmack nicht durch die Milchpasteurisierung, die damals nur sehr süße Fertigkakaogetränke ermöglichte. Der „Schokotrunk“ war Gegenstand kontroverser regulativer Debatten, war Kakao doch keine Schokolade. Doch Mauxions Markenname blieb bestehen – und stand für die marktbildenden Chancen wissensbasierter Produktinnovationen.

Korporative Strukturen von Forschung und Entwicklung

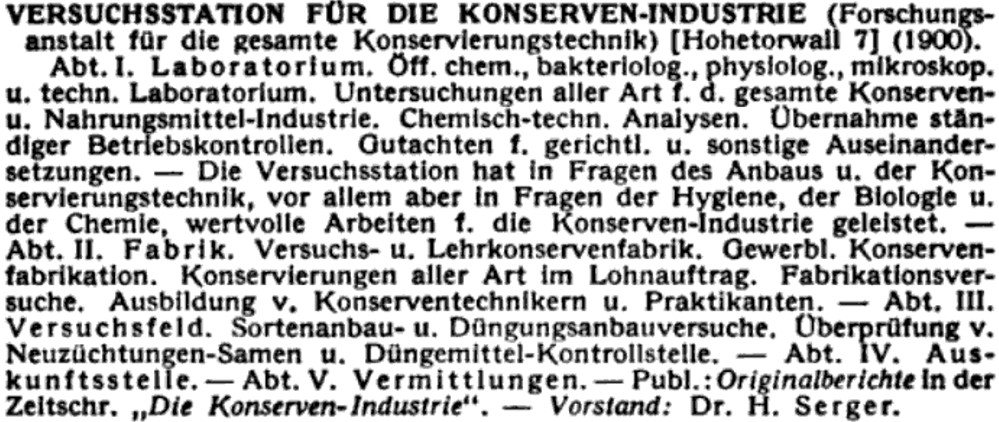

Ernährungswissenschaftliches Wissen etablierte sich demnach auch auf betrieblicher Ebene. Die im Vergleich zu anderen Branchen dennoch relativ geringen Forschungs- und Entwicklungsausgaben der Agrar- und Ernährungswirtschaft hatten ihren Grund nicht allein in der Vielzahl der Branchen, der noch stark handwerklichen Ausrichtung und der überschaubaren Zahl von Großbetrieben. Der Grund lag in einer anderen Forschungsorganisation. Der einzelne Bauer griff auf die Expertise der landwirtschaftlichen Vereine und Untersuchungsanstalten zurück, auf ein breites Netzwerk regionaler und nationaler Fachzeitschriften. Das galt analog auch für handwerkliche und industrielle Betriebe. Hinzu kam ein breiter Ratgebermarkt. Neben die Wissenschaftler trat eine wachsende Zahl von Fachjournalisten und Schriftstellern, die durch Verbreitung wissenschaftlichen Wissens Einkommen und Einfluss gewannen. Die Grenzen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Staatsbediensteten waren fließend, die Konservenindustrie belegt dies. In Braunschweig etablierte sich 1889 das private Untersuchungslaboratorium Dr. Friedrich & D. Rossée, untersuchte Rohwaren und stichprobenartig Konserven. Mit der „Konserven-Zeitung“ erschien sich 1900 eine erste Fachzeitschrift, 1901 folgte der „Verein deutscher Konserven- und Präservenfabrikanten“, der die Zeitschrift, eine Auskunftsstelle für die Mitglieder und eine Versuchsstation unterhielt. Daraus entstand 1911 auch eine Versuchskonservenfabrik, die Verfahren und Maschinen prüfte, verbesserte und entwickelte, zudem Betriebsleiter ausbildete. Geleitet vom Chemiker Herrmann Serger (1884-1971) und dem Kaufmann Bruno Hempel (1882-1936) übernahm sie Forschungsaufträge, Betriebskontrollen, beriet Unternehmen und stellte betriebliche Mängel ab. In den 1920er Jahren weitete sich die Versuchsstation zum Wissenszentrum, war Mittelpunkt eines erst nationalen, dann zunehmend internationalen Expertennetzwerkes. Angesichts derart leistungsfähiger Forschungsstrukturen konnten sich auch große Konservenhersteller auf Produkt- und Prozesskontrolle konzentrieren.

Forschungsprofil als Dienstleistung (Minerva 28, 1926, 306)

Während in Braunschweig Ernährungswissenschaftler und Betriebe miteinander kooperierten, wurden auf der anderen Ebene staatliche Akteure tätig. Die Nahrungsmittelchemiker sahen sich nicht nur als Sachwalter der Verbraucher, sondern beanspruchten Akzeptanz ihrer in langwieriger Kleinarbeit ausgearbeiteten Festlegungen analytischer Methoden und „normaler“ Zusammensetzungen von Nahrungsmitteln und Produkten. Der 1901 gegründete „Bund Deutscher Nahrungsmittelfabrikanten- und -Händler“ entwickelte konkurrierende Realdefinitionen, die den vielfach regional noch deutlich voneinander abweichenden Handelsbräuchen breiten Raum gaben und den Sinn abstrakter, reichsweit geltender chemischer Definitionen in Frage stellten. Der Staat etablierte sich als Makler zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, doch ihren gemeinsamen Nenner formulierten sie in der Sprache der Chemie, verhandelten Klagen von Verbrauchern nur in derartiger Brechung.

Grundlagenforschung im Schatten des „Eisernen Dreiecks“

Während des Ersten Weltkrieges wurde diese Kooperation anfangs nicht intensiviert. Die groben Konturen der Rationierungspolitik folgten zwar ernährungswissenschaftlichem Wissen, doch die Details der Kriegsernährungspolitik wurden von Militärs und Staatsbediensteten festgelegt. [51] Erst der Hungerwinter 1916/17 veränderte dies. Im Kriegsministerium wurde beispielsweise ein „Nährstoffausschuss“ eingerichtet, dessen Arbeitsgruppen führende Chemiker, Hygieniker und Agrarwissenschaftler zusammenführten, die über die weitere Streckung des Brotes, effizientere Nahrungsmittelproduktion und die nutritive Nutzung bisher wertloser Stoffe forschten. Die Ergebnisse waren begrenzt, folgten Wunschwelten, ökonomische Expertise fehlte. Doch im Gefolge setzten folgenreiche Institutionalisierungen ein, die dem „Eisernen Dreieck“ Gehalt und Gestalt gaben.

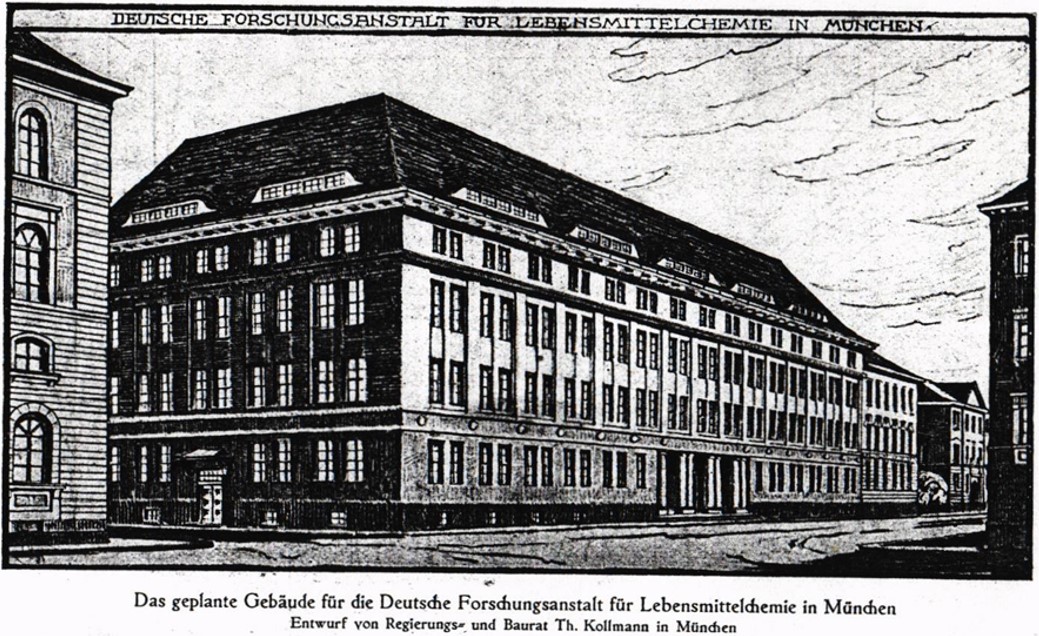

Groß angelegte Planungen (Theodor Paul, Die neu errichtete Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie in München, München 1919, 1)

Die konzeptionell bemerkenswerteste Neugründung erfolgte im April 1918: Die in München eröffnete Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie zielte auf eine breit angelegte nationale Industrieforschung, um die im Reich verfügbaren Nahrungsressourcen möglichst optimal zu nutzen. Der Blick wurde dabei über die Produktion und die Rohwaren hinaus geweitet, umgriff auch Fragen des Geschmacks, der Verpackung, der Haltbarkeit, der Lagerhaltung und der Abfallvermeidung. Die Forschungsanstalt wurde vornehmlich staatlich finanziert, erhielt geringe Zuwendungen aber auch aus der Wirtschaft. Die Ergebnisse blieben überschaubar, der Kapitalstock schwand während der Hyperinflation, erst der NS-Staat intensivierte die Deutsche Forschungsanstalt neuerlich.

Während nationale Forschungseinrichtungen weiterhin ein Schattendasein fristeten, gewann die „Erhöhung der Erzeugung durch Geistesarbeit“ [52] auf Länderebene massiv an Gewicht. Neue Forschungsanstalten zielten auf die Fisch-, Getreide-, Milch- und Fleischwirtschaft, also auf die wichtigsten heimischen Nahrungsressourcen. Agrarwissenschaftliche Perspektiven dominierten, doch diese Ressortforschung integrierte zunehmend ernährungswissenschaftliche Expertise. Pflug und Sense, Butterfaß und Zentrifuge, Rüttelkasten und Verpackungsmaschine, Kühlaggregat und Blanchierkessel – sie alle mutierten zu Waffen im Kampf um nationale Selbstbehauptung, die ohne eine funktionierende Agrar- und Ernährungswirtschaft nicht denkbar schien.

Forschungsinstitut für die Fischindustrie in Altona (Das Buch der Weisen 1926, 249)

Parallel setzte auch auf Reichsebene eine systematische, auf drängende Alltagsaufgaben ausgerichtete Forschungsförderung ein, von der die Wirtschaft direkt profitierte. Das 1920 gegründete Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft etablierte 1921 einen Reichausschuss für Ernährungsforschung, dem nicht nur Naturwissenschaftler, sondern auch Mediziner, Hygieniker und Volkswirte angehörten. Versorgungssicherheit und eine preiswerte und schmackhafte Ernährung sollten durch Forschung ermöglicht, durch verbesserte Technik umgesetzt werden.

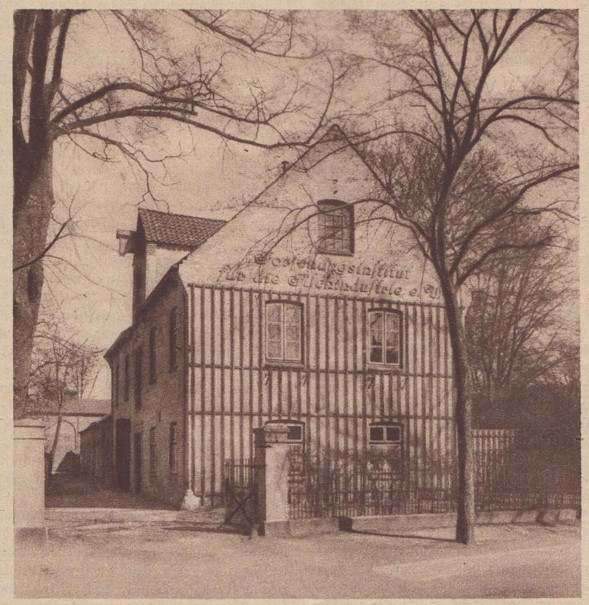

Führungspersonal der Staatlichen Milchwirtschaftlichen Lehr- und Forschungsanstalt Wangen (Süddeutsche Molkerei-Zeitung 50, 1929, Festschrift, 89)

Diese Verbreiterung der Forschungsperspektiven fand in einem erweiterten stofflichen Kanon statt. Vitamine, Geschmacks- und Geruchsstoffe wurden Forschungsthemen, ihre Erhaltung und Optimierung vom Acker bis zum Verbraucher verfolgt. Staatliche Interventionen und präventive Kontrolltätigkeit gingen Hand in Hand. Nach Erlass des Lebensmittelgesetzes 1927 konnten Betriebe direkt untersucht werden. Zudem kooperierten die mehr 400 Nahrungsmittelchemiker in den Ende der 1920er Jahre knapp 140 Untersuchungsanstalten eng mit staatlichen Institutionen. [53] Auch die Forschung der Ernährungsindustrie orientierte sich formal am nutritiven Gemeinwohl. Der 1930 gegründete „Fachausschuß für Forschung in der Lebensmittelindustrie“ bündelte Expertise wissenschaftlich-technischer Fachverbände, um „plangemäße Forschung“ [54] in der Fleisch-, Milch- und Fischwirtschaft zu initiieren und zu finanzieren. Auch zahlreiche Einzelhändler, in erster Linie Konsumgenossenschaften und Filialbetriebe, etablierten Laboratorien, um ihre Produkte anhand stofflicher Kriterien oder aber äußerlicher Merkmale zu testen und eigene Handelsmarken zu entwickeln.

„Gesunde“ Ernährung als Marktchance

Die Debatten innerhalb des „Eisernen Dreiecks“ zielten sämtlich auf einen sich dynamisch verändernden Lebensmittelmarkt, in dem der Wettbewerbsdruck nicht zuletzt durch die nach Kriegsende gefallenen Zollmauern massiv zunahm. Ende der 1920er Jahre bedeutete dies umfangreiche Gemeinschaftswerbung zugunsten heimischer Waren. 1930 bewarben fünfzehn Branchen deutsche Agrarprodukte, etablierten Gütemarken, priesen die verlässliche Standardisierung ihrer Angebote, etwa den einheitlichen Fettgehalt von Butter und Milch oder die „Frische“ des deutschen „Frischeies“. Größere Betriebseinheiten, Produktions- und Absatzgenossenschaften waren erforderlich, um den Anforderungen einer neuen Warenwelt genügen zu können. Auch die Produkte der Ernährungsindustrie veränderten sich. Bei den Edeka-Einkaufsgenossenschaften stieg der Anteil der Markenartikel, der vor dem Ersten Weltkrieg etwa bei einem Viertel gelegen hatte, bis 1934 auf 44 % des Umsatzes, Eigenmarken traten hinzu. [55] Die Weltwirtschaftskrise und die NS-Autarkiepolitik setzen diese Bestrebungen nicht außer Kraft, doch milderten sie den Wettbewerbsdruck und verminderten damit den Zwang zu kontinuierlichen Innovationen. [56]

Gemeinschaftswerbung für Obst (Vorwärts 1927, Nr. 99 v. 28. Februar, 6)

Die veränderte Form und Aufmachung der Lebensmittel mochte wissensbasierte und stofflich standardisierte Angebote begünstigen, doch wichtiger noch wurde „Gesundheit“. [57] Dieser ohne Kontext inhaltsleere Begriff verwies auf das reibungslose Funktionieren der Körpermaschine. Viele Anbieter spielten mit „Vitaminangst“ [58], mit dem Gegensatz von Gesundheit und Krankheit, mit Unterversorgungen bei essenziellen Lebensstoffen. Sie vermarkteten die expliziten und impliziten Versprechungen der Wissenschaft, obwohl die Reindarstellung der Vitamine erst 1925 einsetzte und synthetische Produkte erst 1933 verfügbar waren. Beworben wurden frische, gering verarbeitete Produkte, was nicht zuletzt Konservennahrung unter massiven öffentlichen Druck setzte und nachhaltige Veränderungen der Hitzesterilisierung nach sich zog. Vorreiter aktiver Vitamin- und Gesundheitswerbung war die sehr kleine Reformwirtschaft, die ihre meist hoch verarbeiteten Produkte als Gesundheitskost propagierte. Ein Beispiel war Vitam-R, ein Hefeextrakt, der als „Fleischextrakt des Vegetariers“ [59] und „natürliches“ Produkt vermarktet wurde. Doch konventionelle Anbieter passten ihre Werbung rasch an, argumentierten mit „Sonnenenergie“, mit „Lebenskraft“ oder anderen Werbephrasen, die durch klinische oder biochemische Studien nicht gedeckt waren, die aber von Marketingexperten immer wieder gefordert wurden, um die Wertigkeit beworbener Produkte herauszustreichen.

Vitamine im Angebot (Dresdner Nachrichten 1930, Nr. 189 v. 23. April, 5 (l.); Der Adler 1939, H. 7, 30)

Reindarstellungen und synthetische Präparate setzten allerdings neue Dynamiken frei, schienen sie doch die Fortifizierung von vitaminarmen Lebensmitteln zu ermöglichen. Margarine wurde bereits in den späten 1920er Jahren vitaminisiert. Rama im Blauband setzte man das Vitamin A-Präparat Heliozitin zu, Vitmargarin oder Vitamina enthielten Sojabohnenkonzentrate. Mittels wissenschaftlicher Kompetenz schien die Ernährungsindustrie gesunde Produkte schaffen können, lange bevor der NS-Staat die Vitaminisierung der Margarine zur öffentlichen Aufgabe erklärte. Anfang der 1930er Jahre folgten fortifizierte Kindermehle, Puddingpulver oder Lebertran. All das waren wagende Angebote, die vor dem scharfen Schwert der Lebensmittelkontrolle nicht bestehen konnten. Die neuen Präparate hielten sich durchweg nur kurze Zeit, führten nicht zu nachhaltigen Markterfolgen. Wissenschaftlich unterstrichen sie vor allem die noch geringen Kenntnisse über die Wirkungen und den Bedarf des sich ausdifferenzierenden Feldes unterschiedlicher Vitamine. Die Lebensmittelanalytik scheiterte vielfach an Nachweisen im Mikrogrammbereich. Vitamine setzten sich daher eher als pharmazeutischer Präparate, denn als fortifizierte Lebensmittel durch. Für die Ernährungsindustrie bedeutete all dies Forschungsbedarf, um möglichst große Mengen der neuen Stoffe bei der Produktion bewahren zu können, um so die „Frische“ und „Gesundheit“ ihrer Angebote weiter propagieren, um billigere Pflanzenrohware adeln zu können.

Produkte zur Lebensstilstützung

Doch es war nicht nur die Vitaminforschung, die dazu führte, dass in den 1920er Jahren eine „leichtere“ Kost propagiert wurde. Ernährungswissenschaftler verwiesen vor allem auf den veränderten Arbeitsalltag, den Rückgang schwerer manueller Arbeit, die zunehmende Frauenarbeit. All das begünstige Angebote mit einer hohen Nährstoffdichte, konzentrierte und einfach zuzubereitende Produkte mit geringem Kohlehydrat- und hohem Eiweißanteil. [60] Derartige Convenienceprodukte gab es bereits im Kaiserreich, Liebigs Fleischextrakt oder Fertigsuppen waren Wegmarken eines langen Wandels der Enthäuslichung weg vom individuellen Kochen, hin auf die vorgelagerten Produktionsstätten der Ernährungswirtschaft. Auch Backmischungen oder Fertigspeisen entstanden, beide Prototypen einer wissensbasierten Produktentwicklung. Die frühen Convenienceprodukte waren noch länger haltbare, meist pastös eingedickte oder getrocknete Waren, deren Zubereitung an hauswirtschaftlichen Praktiken angelehnt war. In den 1920er Jahren aber stiegen vor dem Hintergrund neuer Stoffwelten die Ansprüche an Gesundheitswert und Geschmack – und diese konnte die Ernährungsindustrie nur auf Basis präziserer Stoffkenntnisse und Prozessführung erfüllen.

Picknick als Marktchance für Convenienceprodukte (Das Leben 8, 1930/31, Nr. 3, 26)

Das zeigen etwa Angebote für die Wochenendbewegung der späten 1920er Jahre. Naturerfahrung und Gemeinschaftserlebnis wurden durch verkürzte Arbeitszeiten, vor allem aber durch Nahverkehrssysteme und Motorräder möglich. Picknick-Produkte von Metzgern und Feinkostläden waren für diese Klientel oft zu teuer. Hausmannskost dominierte daher, gekochte Eier, Schmorbraten, Obst und Kuchen, dazu Limonaden und Stärkeres. Doch parallel entstanden komplexe Wissensprodukte. 1933 wurden alleine vom Marktführer Heine zehn Millionen Bockwürstchen in Dosen verkauft. [61] Gebrauchsfertig Tubensahne erlaubte verfeinerten Kuchen- und Obstgenuss auch im Freien, aromatisierte Trinktabletten ergaben durch Wasserzusatz geschmacksintensive aromatisierte Getränke. [62] Touristen- und Wochenendkonserven wurden angeboten, lockten ein Massenpublikum mit preiswertem serbischen Reisfleisch oder aber Rinderschmorbraten mit Makkaroni. Das waren einfache häusliche Gerichte mit internationalem Flair, doch technisch war es schwierig, Nährmittel und Fleisch voneinander zu trennen, Textur und Eigengeschmack trotz Hitzeeinwirkung über Monate zu bewahren.

Vorgekocht und tafelfertig: Werbeschaufenster (Seidels Reklame 16, 1932, Nr. 1, 25)

Diese Aufgabe übernahmen vielfach mittlere Firmen, vielfach noch von Wissenschaftlern geleitet. Die forschungsstarken Großunternehmen entwickelten ihr Sortiment dagegen kontinuierlich weiter. Maggi, das 1921 allein im Singener Hauptwerk 1500 Personen beschäftigte, präsentierte nun auch Saucenprodukte, 1919 gebundene Bratensaucen, 1930 auch klare Varianten. 1935 reihte die erste Tütensuppe ohne Kochzeit an, nur zum Erhitzen in Wasser. 1935 folgte eine erste Fleischsuppe in Tablettenform, 1938 dann flüssige Dosensuppen. [63] Sie beruhten sämtlich auf ernährungswissenschaftlicher Expertise. Ihre Markteinführung wurde durch Marktforschung vorbereitet, die Rezepturen durch Verbraucherbefragungen und Produkttests optimiert. Stoffgehalt und Geschmack blieben Kernaufgaben wissensbasierter Produktentwicklung, doch die Vermarktung erforderte zunehmend neue wissenschaftliche Kompetenzen. Süßwaren, Tabakprodukte und Alkoholika mochten als „ungesund“ gelten, wurden aber dennoch massenhaft produziert, wissenschaftlich optimiert und entsprechend beworben: Ästhetischer Kapitalismus in Reinform. [64]

Goldene Zeiten als Teil des NS-Regimes

Die Zäsuren der politischen Geschichte decken sich vielfach nicht mit denen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Viele Ordnungskonzepte der Agrar- und Ernährungswirtschaft folgten den Verordnungen im Gefolge des Lebensmittelgesetzes von 1927. Das Milchgesetz von 1930 war eine Blaupause für die Umstrukturierung und Rationalisierung zentraler Bereiche der deutschen Wirtschaft. Handelsklassen und Standardisierungen veränderten die Arbeit in den Wertschöpfungsketten, waren auch für den Verbraucher spürbar. Die nationalsozialistischen Machthaber setzten viele Ideen um, die zuvor Agrar- und Ernährungswissenschaftler entwickelt hatten. Charakteristisch wurde allerdings der Trend zur Neuorganisation, zur Größe. Der bis 1934 leidlich etablierte Reichsnährstand war nicht nur eine Institutionalisierung des „Eisernen Dreiecks“, sondern kontrollierte direkt und indirekt mehr als ein Viertel des deutschen Bruttoinlandsproduktes, war damit „die größte Wirtschaftseinheit der Welt“ [65]. Der zuvor schon kaum geltende Preismechanismus wurde durch ein umfassendes System von Festpreisen und festgelegten Handelsspannen außer Kraft gesetzt, zugleich aber unternehmerische Initiative eingefordert und weiter ermöglicht. Die anfangs vor allem um Fragen der Selbstversorgung und Autarkie, der Branchenrationalisierung und stofflich ausreichender Versorgung kreisenden Planungen waren Essenzen wissenschaftlichen Denkens. Doch ihr Horizont war nicht mehr, wie noch Mitte des 19. Jahrhunderts, der sozialen Ausgleichs und globaler Arbeitsteilung, sondern der Kampf um Ressourcen, um Selbstbehauptung von Nation und Rasse und um zweckrationale Innovationen für kaum hinterfragte wissenschaftliche, wirtschaftliche und politische Ziele: „Alle Subjektivität muß ausgeschaltet werden, alles was die Objektivität fördert, ist willkommen.“ [66]

Gleichschritt zwischen Wirtschaft und Ernährungswissenschaft (Der Markenartikel 6, 1939, 231)

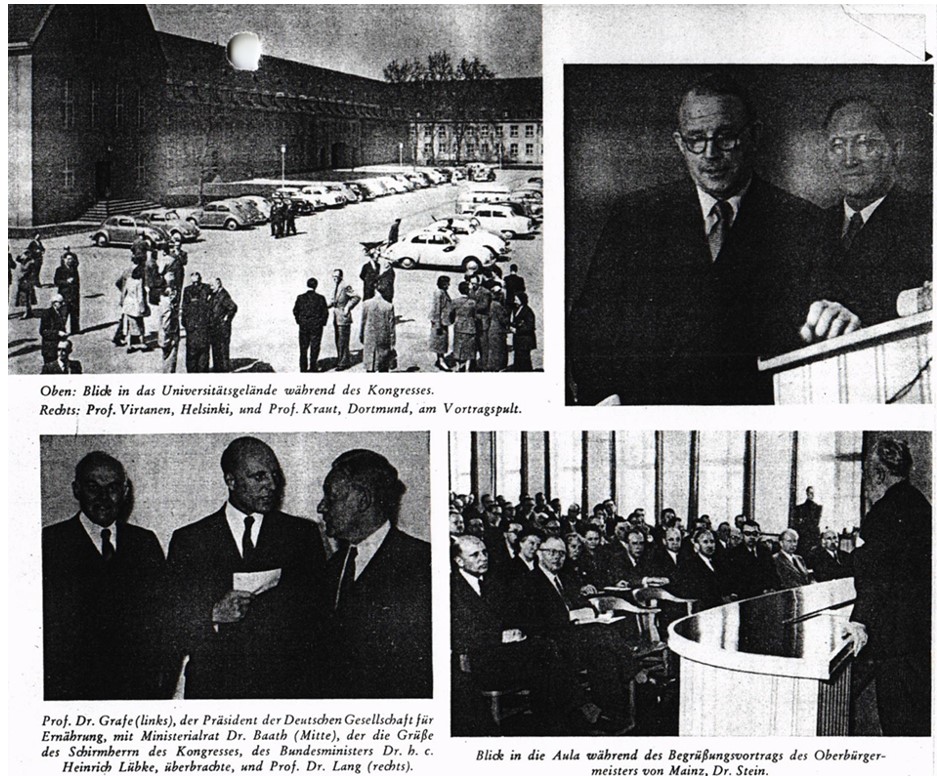

Die NS-Herrschaft war materiell eine goldene Zeit der Ernährungswissenschaften, ihr stofflich-physiologisches Wissen entscheidend für die Intensivierung der Agrar- und Ernährungswirtschaft. [67] Lebensmitteltechnologie und Konservierungstechnik, Lagertechnik und Verpackungswesen, nutritive Prävention und Wirkstoffversorgung – überall war Neuland zu entdecken. Zivile und militärische Arbeit waren kaum mehr zu trennen, „Erzeugungsschlachten“ dienten der „Nahrungsfreiheit“, Aufrüstung und „Blockadefestigkeit“ waren ohne „Verbrauchslenkung“ nicht möglich. Dazu wurde die „deutsche“ Ernährungsforschung – auf Grundlage einer meist freudigen Selbstgleichschaltung und ideologischer Durchdringung – in neue „Gemeinschaftswerke“ institutionalisiert, die auch die Wissenschaftslandschaft der deutschen Nachfolgestaaten prägten. Der 1934 gegründete „Forschungsdienst“ bündelte die staatliche Forschung im Sinne des Regimes, seine mehr als 150 Arbeitskreise dienten der „Überwindung wissenschaftlicher Einzelgängerei“ [68]. Interdisziplinäres Arbeiten und Kooperation wurden so gestärkt, Forschung war unmittelbar anwendungsbezogen. Die 1935 gegründete „Deutsche Gesellschaft für Ernährungsforschung“ führte unter Federführung des Reichsgesundheitsamtes Chemiker, Physiologen, Mediziner und Biochemiker zusammen, stand für staats- und wehrpolitische Forschung. Die 1933 umorganisierte „Reichsarbeitsgemeinschaft für Volksernährung“ intensivierte ihre schon in der Weimarer Republik betriebene autoritative Vermittlung wissenschaftlichen Wissens, ergänzt von der in der „Deutschen Frauenschaft“ organisierten Expertise der Hauswirtschaftslehre. Ihre Testverfahren sollten eine Blaupause für die spätere „Stiftung Warentest“ bilden.

Wissenschaftler im völkischen Staat: Der Handschlag mit Bauer und Arbeiter (Morgen-Zeitung 1933, Nr. 117 v. 1. Mai, 1)

Nach dieser ersten Welle des Zusammenschlusses entstanden zwischen 1936 und 1942 zahlreiche neue Forschungsinstitute, organisiert zumeist auf Reichsebene. Die Reichsanstalten für Fleischwirtschaft (1938), Fischerei (1938), und Getreideverarbeitung (1942) standen in der Nachfolge der Länderinstitute, zielten auf die optimale Nutzung heimischer Rohwaren, auf deren effizientere Verarbeitung. Die Reichsanstalten für Lebensmittelfrischhaltung (1936) und Gemeinschaftsverpflegung (1939) dienten der gesunden Versorgung von Großgruppen, repräsentierten zugleich das Ideal einer wissenschaftlich ernährten Volksgemeinschaft. Die Reichsanstalten für Fett- (1941) und Vitaminforschung (1942) standen für neue stoffliche Verbundforschung, zielten auf Verträglichkeit von Ersatzstoffen und die Verbesserung bestehender Lebensmittel. Sämtlich lieferten sie der Wirtschaft zu, ermöglichten zahllose wissensbasierte Lebensmittel. Sie waren erstens eng mit der staatlichen Gesundheitsführung verwoben, beschleunigten zweitens den relativen Bedeutungsverlust chemischer Lebensmittelkontrolle und den Bedeutungsgewinn der auch durch den Vierjahresplan intensivierten Industrie- und Wehrforschung. Ihre Arbeit berücksichtigte drittens, durch Befragungen und Produkttests, die Verbraucherperspektive. Durch Bromatik geschmacklich verbesserte sowie einfacher zuzubereitende Lebensmittel sollten die defizitäre Praxis der Hausfrauen verbessern, in Produkte geronnene Haushaltsrationalisierung ermöglichen. Viertens schließlich hatten alle Einrichtungen zwischen biologisch-alternativen und funktional-materialistischen Ansätzen abzuwägen. Es galt, das lebensreformerische, das „biologische Moment“ [69] dem wirtschaftlichen einzugliedern, ja überzuordnen. Fruchtsäfte, Vollkornbrot und Bratlinge waren charakteristische Ergebnisse derartiger Forschung.

Werbliche Stilisierung des Forschers als Verkörperung deutschen Geists (Illustrierter Beobachter 13, 1938, 1349)

Militärverpflegung als Blaupause der NS-Konsumgesellschaft

Entsprechende Entwicklungen gab es auch in den westlichen Staaten. Was die NS-Zeit jedoch hervorhob, waren massive Investitionen in einen neuen Kranz industriell gefertigter Lebensmittel, die teils von der Wehrmacht selbst, teils von beauftragten Firmen entwickelt und produziert wurden. [70] Großunternehmen und zahlreiche, teils neu gegründete Firmen profitierten von Forschungen im Verpackungswesen, vor allem von neuen Konservierungsverfahren, namentlich der Gefrier- und Trocknungstechnik. Nicht nur die zivile Lebensmittelrationierung stand unter dem Bannstrahl der Versorgungskatastrophe im Ersten Weltkrieg. Auch das Militär hatte sich schon seit 1917 gezwungen gesehen, erst die Rationen der immobilen Truppen, dann auch der Frontsoldaten zu kürzen. Eingestellt auf einen kurzen Krieg, fehlte es seit 1914 an Expertise, um die Millionenheere ausreichend, gesund und abwechslungsreich versorgen zu können. Die Nachführung riesiger Viehherden stockte, Feldküchen fehlten, ebenso qualifiziertes Küchenpersonal. Liebesgaben aus der Heimat deckten anfangs Lücken der Grundversorgung, doch mit Alkoholika und Kaffeeextrakten, Rauchwaren und Kakao, Tee und Kräftigungsmitteln konnte die Grundversorgung nur ergänzt, nicht aber gewährleistet werden. Neben die (Frisch-)Versorgung aus den besetzen Gebieten trat nach kurzer Zeit vermehrt Konservennahrung. Die private Konservenindustrie wurde zwangsverpflichtet, die anfangs geringe Zahl der Armeekonservenfabriken bis 1918 auf ca. 30 erhöht. Gleichwohl sank die Menge der verausgabten Fleisch- und Gemüsekonserven nach zwei Kriegsjahren deutlich, konnte durch das massiv produzierte Dörrgemüse nicht kompensiert werden. [71] Es fehlte nicht nur an Nahrungsmitteln, sondern insbesondere an Verpackungsmaterialien. Industriell hergestellte Ersatzmittel halfen Lücken zu schließen, doch bei Kriegsende war der körperliche Zustand der deutschen Truppen deutlich schlechter als der der Entente.

Die Aufrüstung der deutschen Militärverpflegung setzte 1933 ein, nun erst wurden die Ergebnisse der Vitaminlehre und der sog. „Neuen“ Ernährungslehre rezipiert. [72] Ausreichend Kalorien, ein hoher Eiweiß- und Fettanteil, ganzjährige Vitamin- und Mineralstoffversorgung, zudem guter Geschmack und lange Haltbarkeit, hoher Conveniencegrad und Abwechslung, all dies zu niedrigen Preisen und aus einheimischen Rohstoffen – so lautete die Wunschliste, die Militärverwaltung und Lebensmittelindustrie abzuarbeiten hatten. [73] Parallel erfolgte ein massiver Ausbau der militärischen Forschungskapazitäten, ein noch umfassenderes Netzwerk von Musterküchen und neue Institute für Lebensmitteltechnologie und -forschung, die im Dreiklang von „Wehrmacht, Wirtschaft, Wissenschaft!“ [74] marschieren sollten.

Wehr- und Nährpropaganda (Die Wehrmacht 4, 1940, Nr. 7, 19)

Das Ergebnis war ein deutscher Rüstungsvorsprung in der Militärverpflegung. [75] Die Ausbildung von 160.000 Feldköchen bis Mitte 1942 erlaubte trotz eher altertümlicher Küchentechnik eine abwechslungsreiche Vollverpflegung, in der Fleisch teils durch Fisch ersetzt wurde, Salate und Gemüse ihren Platz fanden. Neue Gewürze und schonende Zubereitung führten zu schmackhaften und vitaminhaltigen Speisen, Gefrierkonserven und schonend getrocknete Kartoffeln bzw. Gemüse unterstützten dies. Die Zahl der ausgegebenen Lebensmittel lag Mitte 1941 lag bei 138, Oktober 1942 bei 158, von denen 146 gewerblich verarbeitet waren. [76] Viele davon waren fortifiziert, Würstchen enthielten zusätzliches Sojaeiweiß, Bratlinge Stärke- und Gewürzsubstitute. [77] Ersatzmittel kamen nicht mehr von außen als Liebesgaben, sondern waren als Austauschprodukte Teil der Verpflegung. Die meisten Angebote waren so oder ähnlich auch für Zivilisten gedacht, manche als Bestandteile einer nationalsozialistischen Konsumgesellschaft nach dem Sieg: Gefriergetrocknete Gemüsesäfte, Käse-, Tomaten-, Apfel- oder Marmeladenpulver wurden in den 1950er Jahren zwar keine Kassenschlager, doch das darin geronnene ernährungswissenschaftliche Wissen ermögliche zahlreiche Produkte während dieser neuerlichen „Wirtschaftswunderzeit“, etwa Kartoffelpuffer und -klöße. [78] Militärplaner und die ihnen zuarbeitenden Wissenschaftler und Unternehmen verstanden die verbesserte Militärkost stets als Blaupause für eine Küchenrevolution im Zivilleben, für eine männlich-wissenschaftliche Alternative zum weiblich-ineffizienten Küchenalltag.

Zwischen- und Austauschprodukte

Charakteristisch für die NS-Zeit waren zudem zahlreiche Innovationen im rückwärtigen Produktionsprozess, bei den Zwischenprodukten. Das war Ausdruck immer kleinteiligerer Veränderungen, die sich den Verbrauchern nicht direkt erschlossen, durch die aber bestehende Angebote schmackhafter, länger haltbar oder auch billiger wurden. Beispielgebend wurde die wachsende Palette von Backhilfsmitteln, die als Teigzusätze eine einheitliche Qualität, gleichmäßiges Ausbacken, einheitliche Porung sowie ein lockereres Backwerk ermöglichten. Auch Fett konnte durch den Einsatz von Austauschstoffen auf Zucker-, Kapillärsirup- und Kunsthonigbasis eingespart werden.

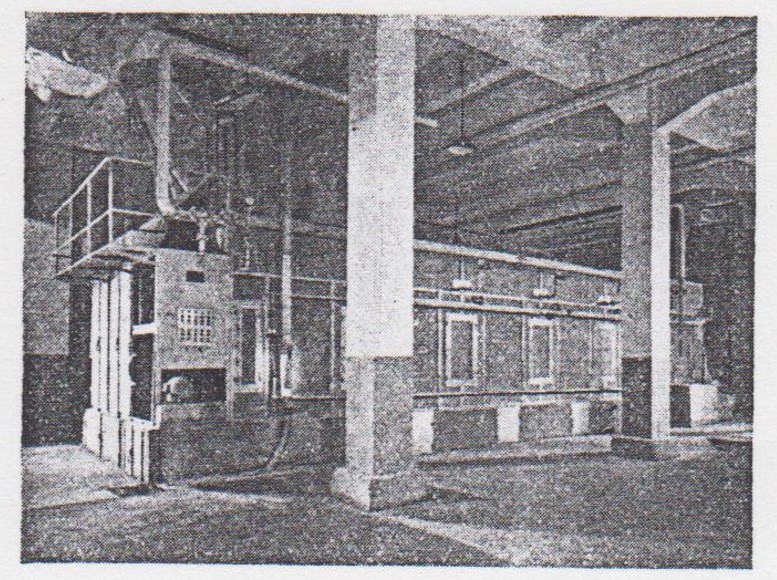

Dreibandtrockner zur automatischen Produktion von Migetti in Nürnberg (Die Milchwissenschaften 1, 1946, 60)

Andere Austauschstoffe wurden erfolgreiche Markenartikel, etwa das 1939 eingeführte kochfertige Migetti, ein reisähnliches Nährmittel für die schnelle Küche, hergestellt aus Molke, Weizen- und Kartoffelstärkemehl, also einheimischen Agrarprodukten. Konzipiert wurde es von Chemikern und Ingenieuren der Bayerischen Milchversorgung GmbH in Nürnberg, die vollautomatische Produktion erfolgte in Kooperation mit Wehrmachtsstellen. Migetti wurde mittels Kundenbefragungen optimiert, sein Vertrieb mit Rezeptbüchern begleitet, eine modern gestaltete Werbung machte das Präparat reichsweit bekannt. Die Produktion konnte während des Zweiten Weltkrieges gesteigert werden, 1943 und 1944 wurden jährlich etwa 16 Millionen Packungen hergestellt.

Produktion und Test von Milei bei der Württ. Milchverwertung, Stuttgart (Stuttgarter NS-Kurier 1939, Nr. 244 v. 27. Mai, 14)