Im frühen 19. Jahrhundert lösten moderne, auf der allgemeinen Wehrpflicht beruhende Massenheere die zuvor üblichen Söldner- oder Kabinettsarmeen ab. Die Ausbildung in dieser neuen „Schule der Nation“ konzentrierte sich auf wehrfähige Männer, vermittelte ihnen das Kriegshandwerk sowie Hierarchie und Unterordnung. Parallel entstanden einheitliche Uniformen, wurden die Truppen kaserniert. Die Sorge für die Verpflegung aber blieb bis Mitte des 19. Jahrhundert Privatsache, wenngleich – etwa in Preußen – erst eine Brotportion, dann eine Beköstigungsportion eine gewisse Grundverpflegung garantierten. Beide entstanden aus Marschverpflegungen, prägten dann jedoch vorrangig den Truppenalltag.

Seit der Mitte des Jahrhunderts geriet die Militärverpflegung zunehmend unter den Einfluss der Ernährungsphysiologie. Ärzte wie Wilhelm Hildesheim sowie Physiologen wie Carl Voit (1834-1908) schlugen nicht nur Kostsätze und Mahlzeiten für die einzelnen Soldaten vor, sondern sahen in der „Zusammensetzung der Leiber“ ([Carl] Voit, Anforderungen der Gesundheitspflege an die Kost in Waisenhäusern, Casernen, Gefangenen- und Altersversorgungsanstalten, sowie in Volksküchen, Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege 8, 1876, 7-55, hier 20) eine vorrangige Ordnungsaufgabe des Staates. Nur wohlgenährte Soldaten konnten ihre Aufgaben plangemäß erfüllen.

Die Folgen waren zunehmend detaillierte Verpflegungssätze, die sich einerseits an den physiologischen Notwendigkeiten, anderseits an den Kosten für nahrhafte, möglichst eiweißhaltige Nahrungsmittel orientierten. Die sog. Einigungskriege 1864-1871 verdeutlichten die Defizite der Truppenverpflegung, bereiteten aber zugleich den Weg für neuartige Nahrungsmittelkonzentrate, Präserven oder aber Konserven – mit der Erbswurst als Leitprodukt. Diese neuen Kunstpräparate veränderten weniger die Alltagsverpflegung, stärker aber die sog. Eiserne Ration der Soldaten, also deren am Mann mitzuführende Marsch- und Kampfnahrung (umfassend hierzu Uwe Spiekermann, Künstliche Kost. Ernährung in Deutschland, 1840 bis heute, Göttingen 2018, 108-129). Das zunehmend professionalisierte Heeressanitätswesen begann spätestens seit den 1890er Jahren mit umfangreichen Forschungsarbeiten zur optimalen Beköstigung der Soldaten und entwickelte Nahrungsmittel für spezielle Kampferfordernisse, etwa den Einsatz in den Kolonien.

Die nicht zuletzt aufgrund von Kostengründen weiter bestehenden Defizite der Versorgung resultierten allerdings nicht allein aus der Menge und Art der verausgabten Nahrungsmittel, sondern stärker noch aus deren mangelhafter Zubereitung und ihrem Geschmack. Die nur während Manövern ausgegebenen Konserven blieben Ausnahmen. Derart vorgekochte Speisen, die kalt verzehrt werden konnten, vielfach nur erhitzt werden mussten, bildeten ein Ideal, waren nicht alltäglich. Im Kern veränderte sich die Militärkost trotz intensiver Diskussionen und auch Forschung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nur wenig – weniger jedenfalls als die Alltagskost. Um 1900 hieß dies – natürlich gab es vielfältige Unterschiede – täglich 750 Gramm Brot (oder etwas weniger Zwieback), 375 Gramm Frischfleisch (oder weniger Räucherfleisch), 250 Gramm Hülsenfrüchte (oder geringere Mengen Gemüsekonserven bzw. Dörrgemüse), sowie Salz, Kaffee/Tee und Zucker ([Wilhelm] Balck, Taktik, Bd. 4, 3. verm. u. verb. Aufl., Berlin 1903, 264).

Gründe für diesen beträchtlichen Konservatismus waren die höheren Kosten vorgefertigter Speisen, aber auch die ungeregelte, von Region zur Region, von Standort zu Standort stark abweichende Art der Verpflegung. Der Verpflegungssatz wurde teilweise in Menagen durch Köchinnen zu Speisen weiterverarbeitet (Die Einführung der Mannschaftsmenagen im Großen, Der Kamerad 5, 1866, 61-62), doch vielfach war dies Aufgabe der Soldaten selbst resp. ihrer Frauen, Verlobten, Familienangehörigen oder aber von Gastwirten. Eine umfassende Modernisierung der Militärverpflegung war ohne einen grundlegenden Bruch mit diesen Zubereitungsweisen nicht möglich. Der Geschmack und die begrenzten Kochfertigkeiten standen im Hintergrund aller gelehrten Debatten über einzelne Lebensmittel, Produkte und Speisen. Das Militär gründete eben nicht nur hinsichtlich der öffentlich breit diskutierten körperlichen Fähigkeiten und den politischen Einstellungen der Soldaten auf vorgelagerten gesellschaftlichen Ressourcen, sondern auch auf der erlernten oder aber eben nicht erlernten Fähigkeit, zu kochen und damit Nährwerte verfügbar zu machen. Effizientes Kriegshandwerk bedurfte auch der Kochkunst.

Gefahren schlechter Verpflegung am Beispiel der US-Streitkräfte im Krieg gegen Spanien (Lustige Blätter 14, 1899, Nr. 12, 8)

Die Zubereitungskompetenz der Männer aber war gering. Plädoyers für eine „gemeinschaftliche Küche“ zur Zubereitung einer Morgen- und Mittagssuppe wurden nicht nur mit Kostenargumenten begründet, sondern galten auch als „unschätzbare Vorschule für die Verpflegung im Felde […], indem dadurch jeder Soldat lernt, sich selber Speise zu bereiten, und mit allen Küchen-Vortheilen bekannt wird“ (W[ilhelm] Hildesheim, Die Normal-Diät, Berlin 1856, 90 bzw. 88 (vorheriges Zitat)). Während des deutsch-französischen Krieges machte sich „der Mangel an Kenntnissen in der Kochkunst ausserordentlich bemerklich“ (W[ilhelm] Roth, Beiträge zu den Fragen der Militär-Gesundheitspflege aus dem gegenwärtigen Feldzuge Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentlichen Gesundheitspflege 3, 1871, 62-72, hier 66), verminderte Motivation und Kampfkraft der Truppen. Es ging um die Kochkompetenz ansonsten stets bekochter Männer. Die Aufgabe, sich selbst ernähren zu können, stellte sich just in Hochzeiten patriarchalischer Arbeitsteilung und einer vermeintlich typisch männlichen Institution. Paradoxerweise fand sich auch innerhalb der Armee das empirisch nicht belegte zeitgenössische Lamento über den Niedergang der bürgerlichen Küche und der allgemeinen Kochfertigkeiten, das parallel zur Institutionalisierung hauswirtschaftlicher Bildung für Frauen führte: „Während die Kochkunst in den großen Küchen sich hebt, sinkt sie an den wichtigeren kleineren Herden bis zu gesundheitsgefährlicher Unkenntnis, während dort schwierige Probleme für Feinschmecker gelöst werden, verlernt man hier die einfachsten Regeln, und ein Wiederschein dieses Zustandes findet sich im Heer“ (C[arl] Koettschau, Irrtümer des Friedenssoldaten im Feld (1890), zit. n. Walter Berges, Die Grundsätze für die Ernährung des Soldaten vom Beginn des 19. Jahrhunderts ab, Med. Diss. Düsseldorf, Bochum-Langendreer 1937, 22). Auf der anderen Seite entwickelte sich gerade nach der Jahrhundertwende die Berichterstattung über große Manöver zu einem Genre in den vornehmlich von Frauen gelesenen Illustrierten, in dem nicht allein die Feldlagerromantik abseits des Wandervogels, sondern insbesondere das Kochspiel der Männer dargestellt wurde (Vgl. etwa Richard Schott, Das Ganze Halt!, Die Woche 2, 1902, 1687-1689; Karl August v.d. Pinnau, Besuch im Biwak, Ebd. 5, 1903, 1671-1675; Richard Schott, Die französischen Armeemanöver 1905, Ebd. 7, 1905, 1700-1704; A. Oskar Klaußmann, Soldatenkost, Ebd. 7, 1905, 1975-1978). Rustikales Scheitern hatte durchaus Unterhaltungswert.

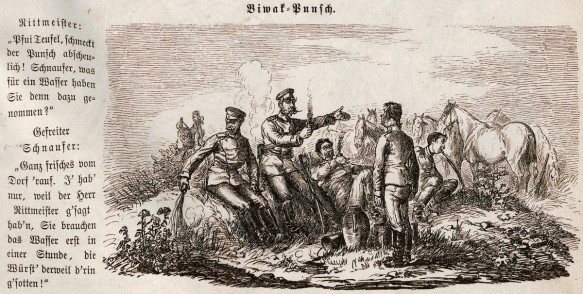

Biwak-Romantik als Spiegelbild männlicher Zubereitungsinkompetenz (Fliegende Blätter 82, 1885, 11)

Mochte die Frage der Kochkompetenz im Frieden daher auch heitere Momente haben, musste sich der Mann im Krieg jedoch gerade am Kochgeschirr bewähren, wollte er seine Kampfkraft erhalten und wiederherstellen. Männerwirtschaft im Krieg war weit entfernt vom Ideal des geordneten bürgerlichen Haushalts: „Das Grabenmachen, das Wasser- und Holzholen, das schmutzige Wasser, diese Gesichter und Hände, der Lärm, das Überkochen, das Umfallen und Umwerfen der Kochgeschirre – das Alles sind bekannte Dinge. Und endlich kommt jede Mahlzeit aus dem russigen, glühenden Feldkessel. Wer dann einen Gang über den Lagerplatz und beim Anblick der Massen von ausgeschüttetem Reis und der Menge von umherliegenden Brocken halbgekochten Fleisches oder schlecht benagten Knochen noch Freund dieses Systems bleiben kann, der stellt die Form über das Wesen“ (Die Heeresverpflegung im Krieg und Frieden, Allgemeine Militär-Zeitung 1879, zit. n. C[arl] A[lphons] Meinert, Armee- und Volksernährung, Th. 2, Berlin 1880, 318). Vorschriftgemäßes Abkochen sah das Ausheben eines 30×40 Zentimeter großen Kochgrabens vor, worin dann die Viktualienportion erhitzt wurde (Charles Lutz, Der Koch im Felde, Kochkunst 5, 1903, 222-223). Alternativ wurden die eisernen Portionen auch in einem gemeinsamen Kessel erhitzt, der in ein Kochloch von 0,8 Meter Tiefe, 1,5 Meter Länge und 0,5 Meter Breite gehängt wurde (Heinrich Heim, Kriegsmäßiges Abkochen, Kochkunst und Tafelwesen 10, 1908, 313-314). Militärkost wurde also fast durchweg gekocht, Suppen und Eintöpfe dominierten den Feldalltag. Aromatischere Arten der Zubereitung, insbesondere Braten und Backen, waren dagegen kaum möglich.

Gewürzte Nahrung

Wie nun diesem Dilemma begrenzter Zubereitungskompetenz entgehen, wie ihm zumindest produktiv begegnen? Vor dem Ersten Weltkrieg gab es vor allem drei Antworten: Die erste, der Einsatz von Würzen, war unmittelbar mit Konzepten künstlicher Kost verbunden, also dem Ersatz von mangelnden Kochfertigkeiten durch vorgefertigte, einfach zuzubereitende Produkte. Ziel des Gewürzzusatzes war eben nicht, die allgemeine Kochkompetenz zu erhöhen, sondern mangelhaft gekochte Nahrung genießbar zu halten. Wie wichtig derart akzeptabler Geschmack war, hatten schon in den 1860er und 1870er Jahren umfangreiche Untersuchungen in Gefängnissen gezeigt, wo aus Gründen von Kosten und Bestrafung eine sehr eintönige und wasserhaltige Kost verabreicht wurde, deren negative Folgen durch den Zusatz von preiswerten Gewürzen aber in Grenzen gehalten werden konnten (Oscar Liebreich, Über den Nutzen der Gewürze für die Ernährung, Therapeutische Monatshefte 18, 1904, 65-68). Die Überdeckung des Eigengeschmacks der gekochten Speise durch Würzen erfolgte nach der Jahrhundertwende vornehmlich durch Maggi-Würze oder ähnliche Präparate.

Produktionsräume von Maggis Würze im Schweizerischen Kemptthal (Wiener Hausfrauen-Zeitung 31, 1905, Sondernr., 50)

Doch einschlägige „Gewürzextracte und Gewürzsalze“ wurden schon seit 1866 durch den Dresdener Chemiker und Unternehmer Louis Naumann (1843-1900) entwickelt und seit 1872 produziert. Die in Patronen und Kästen gelieferten Würzen – Bouillon- und Pfeffersalz im Grundpaket, mehr als zwei Dutzend Mischungen für die Truppenoffiziere und Kesselwagen – wurden seitens des sächsischen und preußischen Militärs getestet und in geringen Mengen geordert. Doch blieb die Vorstellung eine Chimäre „dass in späterer Zeit kein Mann der Armee zum Manöver oder in’s Feld ausrücken wird, ohne neben seiner Chargirung auch die Naumann’sche kleine Bouillon- und Pfeffersalzpatrone zu führen“ (Ueber die Dr. Naumann’schen Gewürzsalze und Gewürzextracte für den Armeegebrauch, Neue Militärische Blätter, in: L[ouis] Naumann, Der eiserne Bestand im Felde, Dresden 1877, 19-27, hier 27). Relativ hohe Preise und die Komplexität des Würzsystems verhinderten seine breitere Verwendung im Militär, während die Produkte im späten 19. Jahrhundert viele Käufer in Privathaushalten gewannen.

Professionalisierung und Technisierung des Küchenwesens in der Armee

Wesentlich wichtiger war zweitens die Ausbildung militärinterner Zubereitungskompetenz. Dabei gilt es zwei Ebenen zu unterscheiden, nämlich einerseits Humankapitalbildung durch Ausbildung von Kochpersonal, anderseits die Technisierung der Truppenküchen. Die deutschen Armeen besaßen im Gegensatz etwa zu England, wo es seit den 1860er Jahren in Aldershot eine Schule für Militärköche gab, keine einschlägigen Ausbildungsinstitutionen. Man nutzte die Ressourcen der Zivilgesellschaft. Der auch vor dem Ersten Weltkrieg nicht überall durchgesetzte Menagenbetrieb wurde vielfach von bediensteten Köchinnen bestritten, doch zunehmend wollte man im Kriegsfall auf die Kompetenz ausgebildeter Köche resp. Fleischer und Bäcker zurückgreifen – schließlich schien die fast durchweg männliche Hotel- und Gaststättenküche zu belegen, dass Männer Frauen auch in deren vermeintlich natürlichen Revier mindestens ebenbürtig waren, wenn sie denn nur wollten. Doch das war Ziel, nicht historische Realität. Auch in vielen rückwärtigen Diensten, etwa den Lazaretten, waren vor und auch während des Weltkrieges vorrangig Köchinnen beschäftigt (Felix Reinhard, Geschichte des Heeressanitätswesens, insbesondere Deutschlands, Jena 1917, 72-73). Ohne Frauen wäre die vermeintliche Männerinstitution Militär zusammengebrochen.

Diese Situation änderte sich erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg, als zunehmend Küchenunteroffiziere ernannt wurden, um einerseits den Menagenbetrieb zu organisieren, um andererseits aber die neu eingeführten mobilen Feldküchen zu bedienen (H[ans] Bischoff, Nahrungs- und Genussmittel, in: Ders., W[ilhelm] Hoffmann und H[einrich] Schwiening (Hg.), Lehrbuch der Militärhygiene, Berlin 1910, 261-390, hier 261-262). Sie wurden von zivilen Küchenmeistern unterrichtet, militärinterne Schulungen erfolgten erst während des Ersten Weltkrieges (vgl. Eugen Brunfaut, Unsere Armeeküche, Die Woche 12, 1910, 381-383).

Vortrag eines Zivilküchenmeisters vor Unteroffizieren 1910 (Die Woche 12, 1910, 382)

Derartige Schulungen waren aber an den Einsatz moderner Küchentechnologie geknüpft. Es gab zahlreiche Vorschläge – und auch reale Umsetzungen, wie die 1850 in der schleswig-holsteinischen Armee eingesetzte Dampfküche (Michael Peltner, Soldatenernährung unter besonderer Berücksichtigung ernährungsphysiologischer und angewandter ernährungswissenschaftlicher Erkenntnisse in der deutschen Wehrmacht, Med. Diss. Düsseldorf 1994, 12) –, doch gab man lange Zeit einfachen Kesselwagen den Vorzug, während Schlachtereien und Bäckereien in rückwärtigen Gebieten stationär eingerichtet wurden. Hauptargument gegen diese Mobilisierung war die Vergrößerung des Versorgungstrosses, die immer auch bedeutete, relativ weniger Soldaten an der Frontlinie zu haben (Meinert, 1880, Th. 2, 321).

Ständische Vorrechte: Das Feldküchenautomobil des Kaisers mit Herd, Eisschränken, Küchenutensilien, Zelt und Tisch für zwölf Personen (Der Welt-Spiegel 1910, Ausg. v. 11. August, 2)

Das Gegenargument einer schnellen mobilen Kriegsführung abseits der Eisenbahnen griff lange Zeit kaum, auch wenn 1886 der Peyersche Feldbacköfen und dann 1896 allgemein fahrbare Feldbacköfen eingeführt wurden. Erst die guten Erfahrungen der russischen Truppen mit mobilen Kücheneinheiten während des Krieges gegen Japan 1904/05 führten zu einem allgemeinen Wandel. Motorkraftfahrzeuge wurden in der Armee allerdings nur zögerlich eingeführt, eine motorisierte Versorgung von zentralisierten Zubereitungsstätten schien daher unrealistisch. Das preußische Kriegsministerium schrieb 1905 und 1906 daher Wettbewerbe für mobile, von Pferden gezogene Küchen aus und erprobte verschiedene Modelle bei Manövern (W[ilhelm] Haunauer, Die Verpflegung der Truppen im Kriege, Die Umschau 19, 1915, 9-13, hier 12-13; [Hermann] v. Francois (Hg.), Feldverpflegungsdienst bei den höheren Kommandobehörden, T. 2, 2. Aufl., Berlin 1909; W[ilhelm] Schumburg, Hygiene der Einzelernährung und Massenernährung, Leipzig 1913 (Handbuch der Hygiene, hg. v. Th[eodor] Weyl, 2. Aufl., Bd. 3, Abt. 3), 441-447). Seit 1908 begann die Einführung eines Standardmodells, das jedoch lediglich erlaubte – anders als der irreführende Populärbegriff „Gulaschkanone“ suggerierte –, Speisen zu kochen. Die ansatzweise Trennung von Kampf und Kochen erhöhte gleichwohl die Destruktionskraft des Männerkollektivs: „Marschküchen sind nicht bloß ein bequemeres Ernährungsinstrument, da sie den Soldaten von einer seiner eigentlichen Bestimmung als Kämpfer fremden Arbeit entlasten und den vollen Ersatz der in Gefechten und auf Märschen aufgebrauchten Kräfte sichern, sondern geradezu ein Kriegsmittel, wenn man will, eine Waffe“ (Unsere Marschküchen, Der Militärarzt 43, 1909, Sp. 54-55, hier Sp. 54).

Rückansicht einer deutschen Feldküche 1909 (Bischoff, 1910, 414)

Auch wenn die Feldküchen im deutschen Heer erst 1915 allseits eingeführt waren – noch 1914 waren russische Feldküchen begehrte Beutegüter –, so führte diese Technisierung doch seit 1909 zu Vorschlägen, gesonderte Verpflegungsoffiziere zu ernennen, deren Aufgabe auch die Rekrutierung (und Ausbildung) von Köchen und Küchenpersonal sein sollte (Francois (Hg.), 1909, 217-220). Die damit einhergehende Wissensbildung regelte das Problem fehlender Zubereitungskompetenzen jedoch nur scheinbar, warnten doch gerade Militärstrategen: „Erst wenn wir Feldküchen haben, bekommt diese sachkundige Fürsorge ihre volle Bedeutung,…“ ([Heinrich] Laymann, Die Ernährung der Millionenheere des nächsten Krieges, Berlin 1908, V). Deren Beschaffung stockte jedoch vor dem Ersten Weltkrieg; auch als Folge der beträchtlich wachsenden Truppenstärken durch die Heeresreform 1912.

Eroberte russische Feldküche im Dienst des deutschen Militärs 1914 (Der Welt-Spiegel 1914, Ausg. v. 27. September, 4)

Kochkurse für Soldaten

Entsprechend wurde drittens versucht, durch Kochkurse und allgemeine Unterrichtungen die praktischen Kompetenzen der Soldaten selbst zu verbessern. Über dieses vermeintlich unmännliche Kapitel finden sich deutlich weniger Quellen als über die anderen Formen, doch war es gleichwohl breitenwirksam. Schon vor und insbesondere nach dem deutsch-französischen Krieg wurde die „Idee einer kurzen praktischen Kochanweisung für Soldaten“ (Roth, 1871, 66) intensiv diskutiert und auch praktiziert. Parallel gab es ein ziviles Marktangebot sogenannter Feldkochbücher (Auguste Kux, Gründliche Anleitung für Jedermann die Speisen im Manöver und Felde mit den gegebenen Mitteln möglichst wohlschmeckend und nahrhaft zuzubereiten, Berlin 1878). In der Felddienst-Ordnung wurde Leistungsfähigkeit und Gesundheit der Truppe unmittelbar mit einer guten Zubereitung der Verpflegung gekoppelt, und es hieß unmissverständlich: „Der Soldat muß hierzu praktische Anleitung erhalten“ (Laymann, 1908, 8. Ähnlich Schumburg, 1913, 429). Gerade in Kenntnis der Ernährungsphysiologie mussten auch Abwechslung und Geschmack beachtet werden, galt doch, dass der Soldat kein „Füllofen“ sei, für den es genüge, „die erforderlichen Gramm Eiweiß, Fett und Kohlehydrate“ herbeizuschaffen (beide Zitate n. Laymann, 1908, 11). Nicht Hunger, sondern der einzelne Mann sollte der beste Koch sein, nicht zuletzt, um dem Einerlei des ausgekochten Rindfleisches und der Eintöpfe ab und an entkommen zu können (Das Rindfleisch und die Soldatennahrung, Die Gesundheit in Wort und Bild 1907, Sp. 447-448). Wenn die Truppe gleichwohl „ungeübt und die Zubereitung mangelhaft“ (Rez. v. Laymann, Die Mitwirkung der Truppe bei der Ernährung der Millionenheere des nächsten Krieges, Berlin 1907, Deutsche Militärärztliche Zeitschrift 36, 1907, 431-432, hier 431) blieb, so lag dies nicht zuletzt an den vielfach fehlenden Kocheinrichtungen in den Kasernen und an dem vorrangig repräsentativem Tschingderassabum vieler Manöver. Männer sollten laufen und schießen, nicht aber kochen und abschmecken.

Männer der Tat: Unterricht an der Feldküche (Die Woche 12, 1910, 383)

Während die Mannschaften zumeist durch Militärköche in Menagen unterrichtet wurden, entstanden schon vor dem Ersten Weltkrieg auch Kochkurse speziell für Mannschaften, die zumeist von Hauswirtschaftslehrerinnen durchgeführt wurden. In München etwa trafen sich 1910 dreißig Teilnehmer einen Monat lang viermal wöchentlich in einer von der Militärbehörde bezahlten Hauswirtschaftsschule, brachten ihre Abendportionen mit, die sie dann nach theoretischer Einführung unter Anleitung kochten. Hedwig Heyl (1850-1934), Kochbuchautorin und Hauswirtschaftlerin, unterstützte diese Bestrebungen ausdrücklich: „Es ist einleuchtend, daß, wenn diese Veranstaltung größeren Umfang erhielte, alle mit geprüften Lehrkräften besetzten Schulen größerer Garnisonen solche Kurse abhielten und diese von den Militärbehörden derartig wie in München unterstützt würden, die Ernährung durch die Soldatenküche bei einem Teil des Volkes ganz anders wirken müßte wie heute, wo zufällig erworbene Kenntnisse der Massenkocherei doch noch viel Lücken zeigen“ (Gute Soldatenküche – bessere Volksernährung, Blätter für Volksgesundheitspflege 10, 1910, 187-188, hier 187). Der angeleitete Erwerb praktischer Kompetenzen und auch abstrakten Wissens über Ernährungslehre, Preise und Qualitäten schien ihr einen doppelten Vorteil zu haben. Auf der einen Seite könnte durch die Ausbildung von männlichen Kochfachkräften das Militär „zu einer Art Kochschule für das Volk aufsteigen“ und zu einem „Hebel zu durchgreifender Besserung der Volksernährung in breiten Schichten“ (beide Zitate n. Heyl, 1910, 188) werden. Zugleich aber hoffte sie, dass ein kompetenter Mann auch bei der Gattinnenwahl höhere Ansprüche stellen würde, sodass die Ausbildung der Männer eine verbesserte Schulung der Frauen nach sich ziehen würde. Basale Bildungsarbeit erschien daher volkswirtschaftlich und -biologisch wünschenswert. Die Küche des Militärs wurde als Teil der großen nationalen Tischgemeinschaft gedacht, in der Hausmannskost (noch) wichtiger war als künstliche Kost. Das sollte sich während des Ersten Weltkrieges nicht ändern, wohl aber während der 1930er Jahre (Spiekermann, 2018, 580-601).

Uwe Spiekermann, 16. Juni 2020