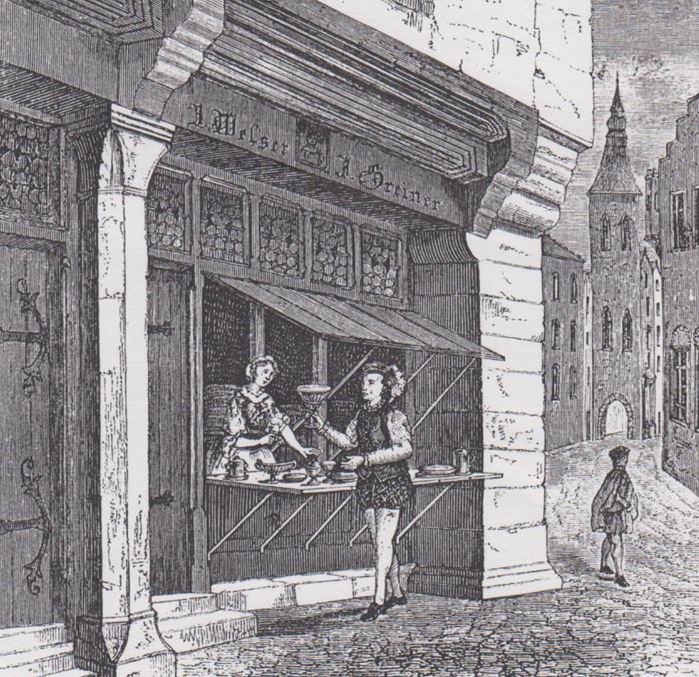

Wer kennt sie nicht, die Heinzelmännchen? Diese freundlichen Hausgeister stehen in einer langen, bis in die Antike zurückreichenden Tradition. In deutschen Landen wurden sie aber erst durch den Berliner Maler und Schriftsteller August Kopisch (1799-1853) populär – und zugleich nach Köln verfrachtet (Gedichte, Berlin 1836, 98-102). Die Heinzelmännchen kamen des Nachts, vollbrachten der Menschen Tagwerk. Sie zimmerten, buken Brot, schlachteten und verwursteten Schweine, schönten den Wein, übernahmen die Schneiderarbeiten; kurzum, sie sorgen sich um die wichtigsten Konsumgüter dieser Zeit. Und man sah allein ihre Werke, nicht sie selbst. Doch dann kam des Schneiders neugieriges Weib, wollte die Heinzelmännchen sehen, sie necken. Sie streute Erbsen auf die Treppen ihres Hauses, die freundlichen Helfer kamen, doch sie stolperten, stürzten, fluchten, verschwanden – und kamen ob dieses Undankes nie wieder: „O weh nun sind sie alle fort / Und keines ist mehr hier am Ort! / Man kann nicht mehr wie sonsten ruh’n / Man muß nun Alles selber thun!“ (Kopisch, 1836, 101)

Eine populäre Geschichte – nicht nur für Kinder (Illustrierte Welt 18, 1870, 24)

Kopischs Gedicht hatte beträchtlichen Erfolg, wurde ein fester Bestandteil der Kinderliteratur, fand Eingang in Schule und Theologie. Die Heinzelmännchengeschichte wurde vertont, Teil der Kunstmusik des Biedermeiers, eroberte in immer neuen Fassungen den Chorgesang, Konzertsäle und Bühnen, fand gleichermaßen Beifall bei Kindern und gesetzten Bürgern. Anders ausgedrückt: Die Heinzelmännchen wurden ein Konsumgut, mit ihnen wurden Märkte geschaffen, Verlage befördert, Musikalienhandlungen, Musiker und Sänger. Es gab weitere wachstumsfördernde Koppeleffekte, beispielsweise wurde Zwergwuchs marktgängig, Liliputaner Teil des Schaugeschäftes. Und schließlich nährten die kleinen Helfer auch Wissenschaftler, zumal Germanisten und Volkskundler, die Forschungen anstellten, eine frohe Erbsenzählerei auch abseits der angewandten Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Ute Dettmar, Arbeit im Mythos. Heinzelmännchen-Figurationen in Märchen und Medien, in: Caroline Roeder und Christine Lötscher (Hg.), Das ganze Leben. Repräsentationen von Arbeit in Texten über Kindheit und Jugend, Berlin und Heidelberg 2022, 81-96; Werner Schäfke und Beatrix Alexander (Hg.), Heinzelmännchen. Beiträge zu einer Kölner Sage, Köln 2011; Marianne Rumpf, Wie war zu Cölln es doch vordem mit Heinzelmännchen so bequem, Fabula 17, 1976, 45-76; Lutz Mackensen, Heinzelmännchen (Name, Wesen, Herkunft), Niederdeutsche Zeitschrift für Volkskunde 2, 1924, 158-173).

Bei diesem emsigen und kaum beachteten Treiben fehlen wichtige Aspekte. Die Heinzelmännchen stehen eben nicht nur für eine wohlige Legende über den Zwang zur Arbeit, sind mehr als eine Mahnung angesichts gängigen Undanks. Die Heinzelmännchen markierten und symbolisierten eine Zeitenwende, eine wirkliche. Die idealisierte Welt der alten Stadt endete, das selbst begrenzte Handwerkshandeln wich langsam der Industrie und dem dynamischeren Handel. Die Gemächlichkeit der alten Zeit wurde zunehmend verdrängt durch eine neue Arbeitsethik, nicht nur der protestantischen. Das lässt sich an drei Beispielen einfach aufzeigen: Erstens der Schattenwelt der angewandten Naturwissenschaften, zweitens der Technisierung von Produktion und Haushalt sowie drittens dem Aufkommen neuer Bequemlichkeitsprodukte, propagiert als Helfer der Hausfrau.

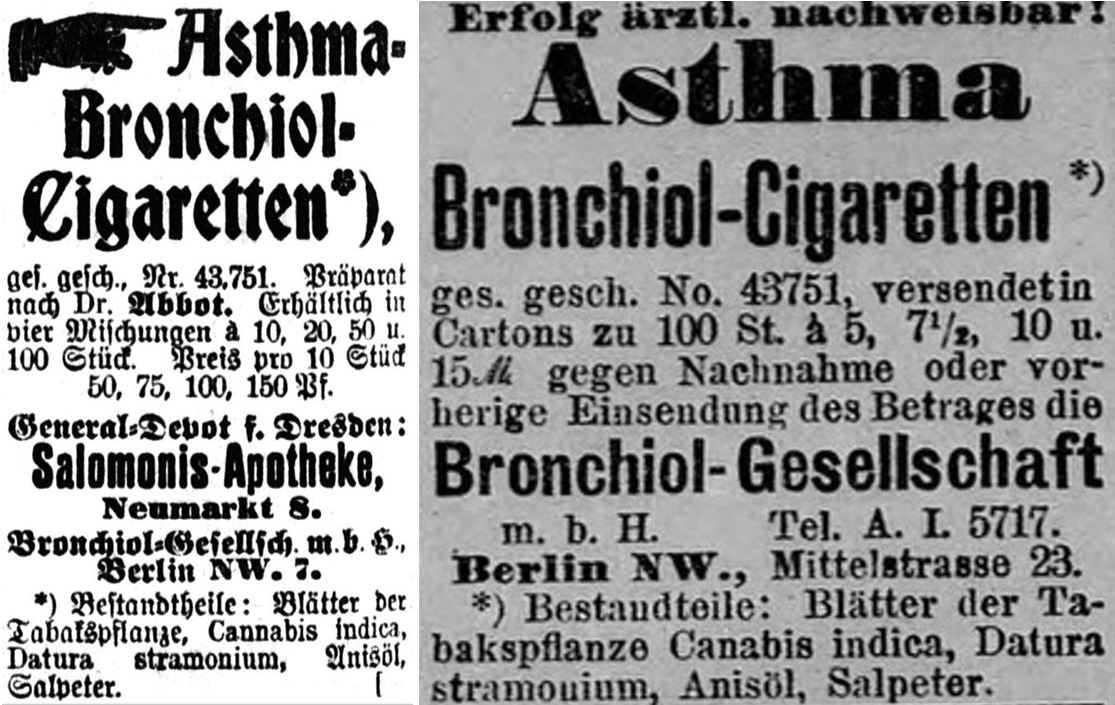

Die seit den 1840er Jahre beschleunigte Erkundung der organischen Materie ergab ein bisher nur erahntes Binnenreich der Stoffe und stofflicher Reaktionen. Es sollte Jahrzehnte dauern, bis diese in Ansätzen erforscht waren. Parallel begann die Erkundung der Kleinwelten der Bakterien, die mit dem Menschen eng verbunden waren, den Darm bevölkerten, der Verdauung halfen, doch auch Krankheiten verursachen konnten. Ähnliches galt für Pilze, insbesondere die zum Backen unabdingbare Hefe. Neue Industrien bauten auf diesen Erkenntnissen auf, die Bierbrauerei, die Brennerei, die Konservierung von Gurken. Dadurch entwickelte sich ein neues Verhältnis zur Natur, die nicht mehr vorrangig als Bedrohung, sondern zunehmend auch als Helfer verstanden wurde. Dankbar hieß es: „Die Heinzelmännchen der Gährungsgewerbe sind die Hefenpilze, welche für uns die Spaltung des Zuckers in Alkohol und Kohlensäure besorgen, für eine zahlreiche Nachkommenschaft thätig sind, damit wir Preßhefe verkaufen können, und ihr Geschäft in staunenswerther Großartigkeit betreiben, wenn auch die Arbeitsleistung jedes Einzelnen nur eine sehr winzige ist“ (Unsere Heinzelmännchen, Brennerei-Zeitung 10, 1893, 1194). Ähnliches galt für neu entdeckte Stoffgruppen, wie etwa die Fermente resp. Enzyme, die Heinzelmännchen gleich die chemischen Stoffe aufspalteten, so wie einst in Köln die holzspaltenden Gnome (Bayerisches Brauer-Journal 22, 1912, 200). Wissenschaft erkundete die materielle Welt, machte sie nachvollziehbar und gestaltbar. Doch dazu bediente man sich weiterhin eines mythischen und mythologischen Überbaus. Die Heinzelmännchen waren eine Metapher für ablaufende Hintergrundprozesse, imaginierten eine Natur voller nützlicher Helfer. Gleich den nicht arbeitenden Lilien auf dem Felde wurde menschliches Leben von unsichtbaren Kräften und Abläufen bestimmt. Wissenschaftliche Forschung, sich ihres Stückwerkcharakters bewusst, mochte Gott nicht mehr beschwören, nutzte aber Zwischenfiguren wie die Heinzelmännchen. Das galt selbst für die belebte Natur, mutierten doch etwa die heute wieder zu Recht geschätzten Bienen zu Heinzelmännchen des Landmanns (Ferdinand Gerstung, Immenleben – Imkerlust, Bremen 1890, 5).

Heinzelmännchen helfen der erschöpften Hausfrau nähen (Über Land und Meer 103, 1910, 34)

Auch die für das Maschinenzeitalter so zentrale Technik bediente sich analoger Vorstellungen, nutzte diese auch für die Vermarktung. Das galt vor allem für die wichtigste Haushaltsmaschine des 19. Jahrhunderts, für die Nähmaschine. Sie war noch per Fuß und Hand zu betreiben, erforderte stete Aufmerksamkeit und Kraft. Doch sie beschleunigte zugleich die noch mühseligere Näherei zumal im Hause. Die Nähmaschine war ein Helfer, ähnlich wie viele der Haushaltsmaschinen des späten 19. Jahrhunderts, wie Waschmaschinen und Herde, Petroleumkocher und Backöfen. Die Heinzelmännchen erschienen in neuen Formen, „als Scheuerteufelchen, als Backdämonen, sie tanzen zum Surren der rasselnden Nähmaschine und kümmern sich nicht groß um die bunte Blütenpracht, die sich draußen mit jedem werdenden Tage liebreizender entfaltet“ (An der Schwelle des Pfingstfestes, Wendelstein 1912, Nr. 118 v. 25. Mai, 2). Die Technik mochte nicht den Charme der kleinen Gesellen haben, doch die Idee des technisierten Haushalts entsprach immer auch einer Rückkehr zu den guten alten Zeiten: „Was man in Köln einst so geschätzt, / Wird durch die Technik uns ersetzt, / Als Heinzelmännchen dienen / Uns heute die Maschinen!“ (Ernst Heiter, „Moderne Heinzelmännchen!“, Bielefelder Volks-Zeitung 1907, Nr. 213 v. 14. September, 3).

Heinzelmännchen als Alltagshelfer (Kladderadatsch 61, 1908, Nr. 34, Beibl. 2, 4)

Seit der Jahrhundertwende wurden derartige Vorstellungen auch auf andere Konsummaschinen verbreitet, drangen Heinzelmännchen dadurch in nicht häusliche Sphären vor: Fahrräder erlaubten geschwinde Fahrten, ermöglichten ohne großen Eigenaufwand den grauen Wohnungen und Städten zu entfliehen. Schreibmaschinen eroberten die Büros und Verwaltungen, mochten private Briefe auch immer noch per Hand geschrieben werden. Die Heinzelmännchenmetapher ergriff gar Infrastrukturbeschreibungen der modernen Stadtmaschinen. Wasser wurde fließend, Heizung schon zentral, die Straßen waren nachts erleuchtet und morgens von Besenmännern gereinigt: „Wie die Heinzelmännchen machen sie sich unverzüglich an die Erledigung ihrer Arbeit, während der müde Bürger behaglich in seinen vier Wänden schlummert“ (Walpurgisnacht in Berlin 1907, Nr. 102 v. 2. Mai, 5). Auch die neue Welt war voller Wunder.

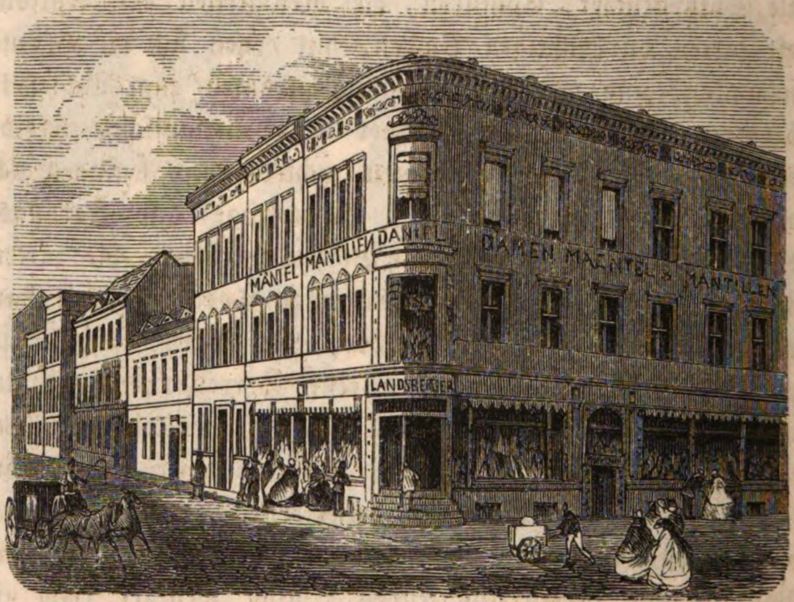

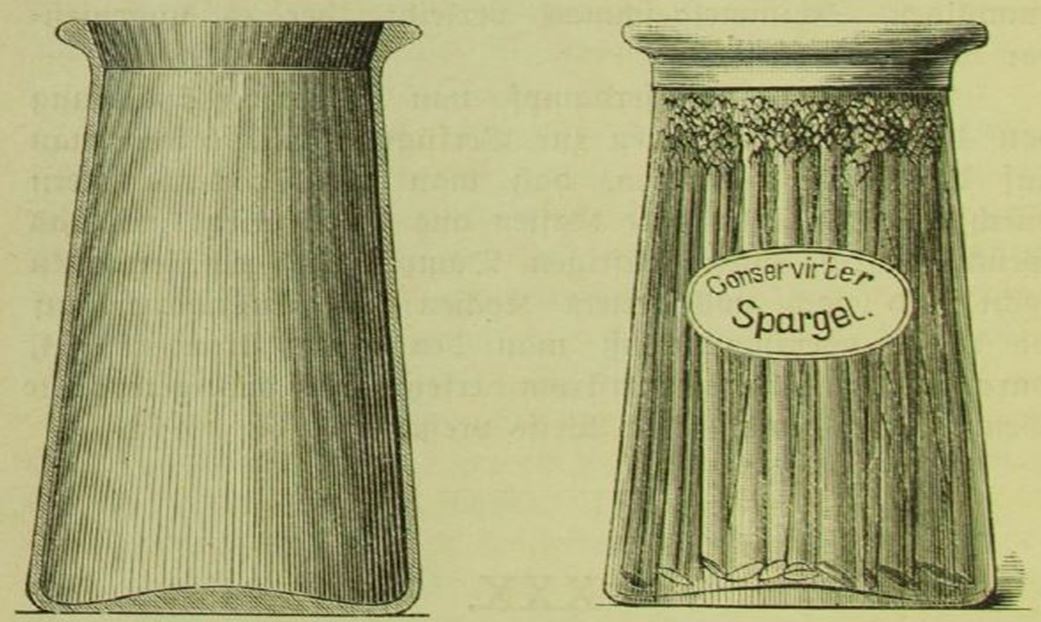

Convenienceprodukte als Heinzelmännchen – Angebotspalette von Adolf Vogeley (Die Woche 3, 1901, 604)

Und doch, seit den 1890er Jahren wurden auch die Heinzelmännchen zunehmend käuflich, vorausgesetzt, man kaufte die richtigen Waren. Backpulver und Puddingpulver beschleunigten die Küchenarbeit, vermeintlich gelingsicher. Reisstärke half beim Bügeln, Maisstärke beim Verdicken der Saucen, Suppenpräparate erlaubten warme, nährende Speisen. Heinzelmännchen bevölkerten viele einschlägige Werbeanzeigen, wurden von Anbietern wie Maggi auch als Markenzeichen benutzt. Die Heinzelmännchen mochten verschwunden sein, doch moderne Produkte traten ihr Erbe an: „Wer hätte nicht schon tausendmal / Von Heinzelmännchen schon vernommen, / Wie diese Knirpse ohne Zahl / Dem Menschen einst zu Hilf‘ gekommen? / Wie sie, wenn sich die Müden legten, / Allüberall sich tüchtig regten? / Längst sind die Heinzelmännchen fort / Und keines ist mehr hier am Ort, / Doch eh‘ sie giengen [sic!], brauten sie, / Zu mildern der Hausfrau Plag‘ und Müh‘, / Die Wundertropfen, die heut‘ im Land / Als Maggiwürze sind bekannt“ (Bote für Tirol und Vorarlberg 1902, Nr. 1 v. 2. Januar, 5).

Die Kochkiste „Heinzelmännchen“

Die 1905 eingeführte Kochkiste „Heinzelmännchen“ verband diese drei Entwicklungslinien zu einem Angebot: Sie nutzte Grundkenntnisse der Naturwissenschaften, in diesem Falle einerseits der Physik, der Wärmeleitung, anderseits der chemischen Transformation der Nahrungsstoffe. Sie war eine Kochmaschine, auf externe Energie angewiesen, doch stetig den vorgesehenen Zweck erfüllend. Und sie war anscheinend Bequemlichkeit pur, befreite die Hausfrau von der Fron des langen Kochens auf dem stets zu beaufsichtigenden Herd: Ankochen, den Rest erledigte die Kochkiste, kochte durch, hielt warm, war anders als der Herd einfach zu transportieren.

Neu und besser: Die Kochkiste Heinzelmännchen (Daheim Kalender für das Deutsche Reich 1907, Bielefeld und Leipzig 1906, Anzeiger, 61)

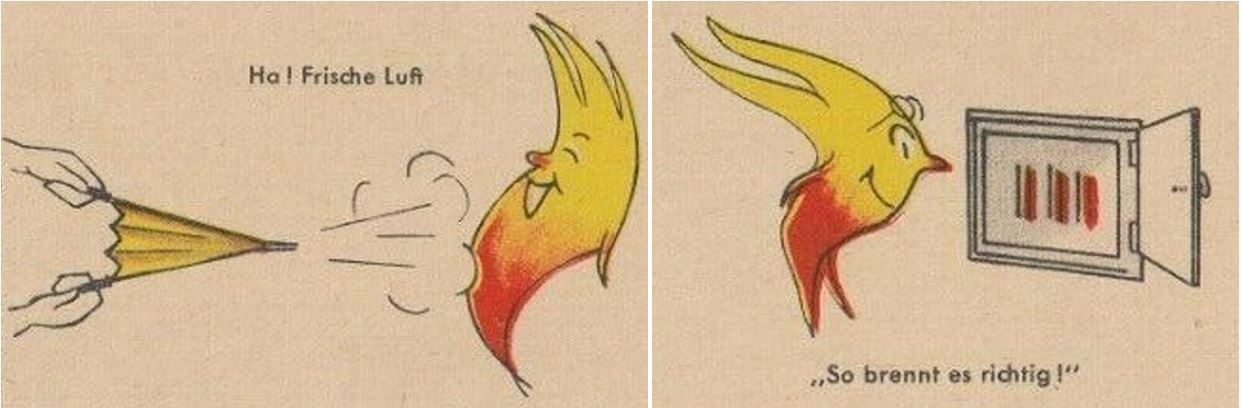

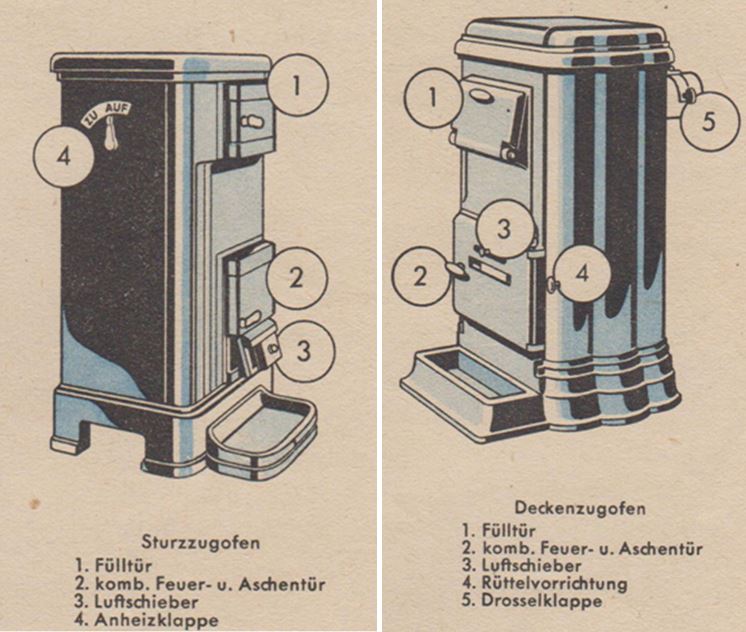

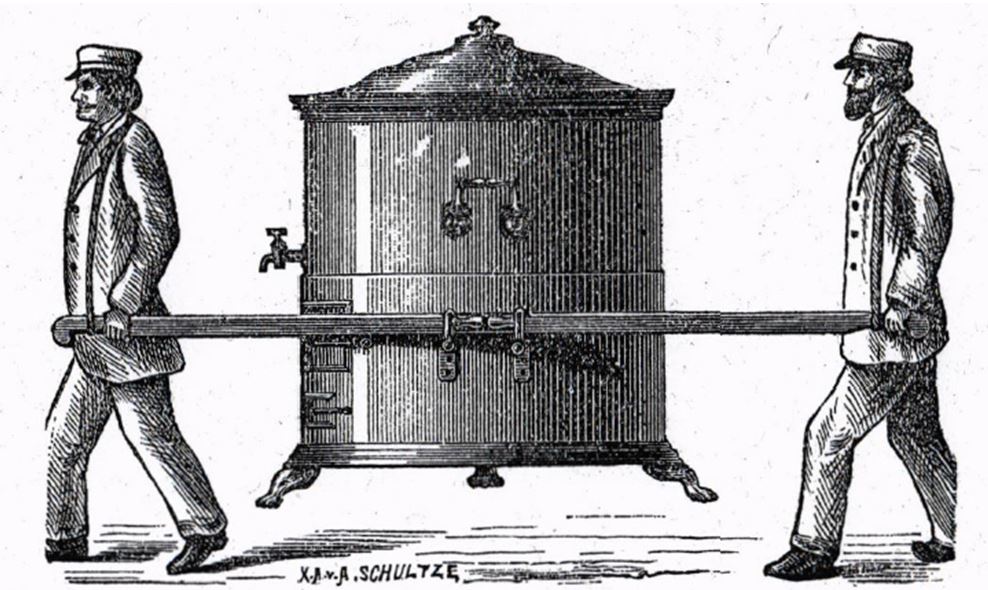

Doch was war eine Kochkiste? Und warum entstand das Heinzelmännchen just um diese Zeit? Dazu müssen wir uns die andere Art des Kochens um die Jahrhundertwende ins Gedächtnis rufen: Der Herd, meist Teil einer Wohnküche, zumeist mit Kohle, teils mit Holz, zunehmend aber auch mit Gas beheizt, lieferte Hitze zum Ankochen, doch dann köchelte, brutzelte, buk das Essen noch lange vor sich hin, ehe es schließlich verzehrs- und servierfertig war. Das war doppelt aufwändig, denn einerseits erforderte dies eine kontinuierliche Grundhitze, anderseits musste all das überwacht werden, denn eine präzise Hitzeführung gab es nicht, war der Augenschein am Herde daher zentral für ein gelungenes Mahl. Hinzu kam, dass in Deutschland das warme Mittagessen weiter hochgehalten wurde, während sich in England und anderen westlichen Staaten das Abendessen zunehmend als warmes Hauptmahl etablierte. Kochkisten, damals vielfach auch Selbstkocher genannt, waren gleichermaßen Garkocher und Wärmehalter. Kochkisten nutzten die Grundwärme des Herdes, boten Platz für die Töpfe mit dem angekochten Essen, schufen zugleich aber einen mit schlechten Wärmeleitern umgebenen Kunstraum, in dem die Wärmeverluste weitaus geringer waren als in dem ja vielfach auch zu Heizzwecken dienenden Herd. Die Eigenwärme von Topf und Speise wirkte so weiter, verlängerte die begonnene Tat am Herd – so lange, bis am Ende gargekochtes Essen stand, das in der Kiste zudem lange warm blieb.

Die Kochkiste hatte eine lange Vorgeschichte: Es gab sie bereits in der Antike (Die Kochkiste jüdischen Ursprungs, Jüdisches Volksblatt 7, 1905, Nr. 40, 5). Justus Liebig (1801-1873) hatte das Prinzip der Wärmeleitung in seinen Chemischen Briefen Mitte des 19. Jahrhunderts neuerlich popularisiert, selbstgebastelte „Heukisten“ wendeten es an (Wie wir zur Kochkiste kamen, Prometheus 24, 1912/13, 411-414). All das gründete auf Erfahrungswissen, doch die auf der Pariser Weltausstellung 1867 vorgestellte „Cuisine automatique norwégienne“ gab selbstbewusst vor, auf wissenschaftlichen Prinzipien zu beruhen. Sie wurde weltweit vertrieben, in Deutschland folgten genauere Untersuchungen, auch neu konstruierte Kisten ([Johann Heinrich] Meidinger, Kochkiste, Badische Gewerbezeitung 1902, 408-410). Wie bei so vielen anderen Innovationen war die Begeisterung anfangs beträchtlich, der große Erfolg aber blieb aus. Die Kochkisten waren teuer, sperrig, stellten zugleich auch das übliche routinierte Kochen in Frage. Technische und hygienische Probleme kamen hinzu. In den folgenden Jahrzehnten gab es vielfache Wiederentdeckungen, stets verbunden mit enthusiastischen Anpreisungen der vermeintlichen Wunderkisten. Die Wirkung schien unerklärlich, erinnerte an die Heinzelmännchen der guten alten Zeit.

Hauswirtschaftliche und soziale Reform durch die Kochkiste (Karlsruher Tagblatt 1903, Nr. 242 v. 2. September, 5286 (l.); Badische Presse 1903, Nr. 286 v. 6. Dezember, 7)

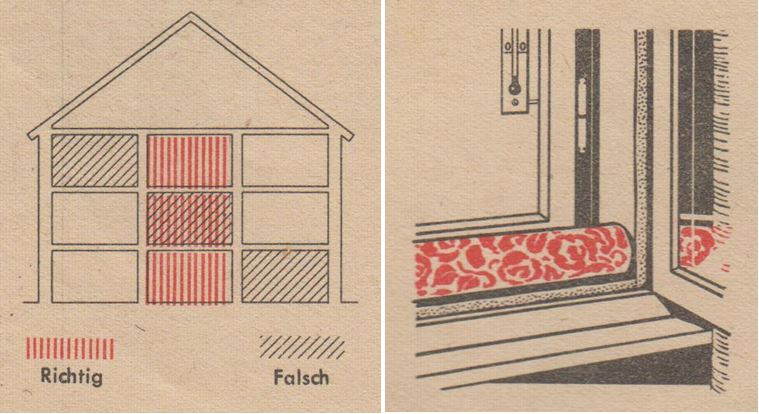

Eine der vielen Revitalisierungen startete 1901 in Baden. Dort ging es bürgerlichen Sozialreformern mal wieder um die Verbesserung der Lage der Arbeiter in Stadt und Land, auch um die Entlastung der von Haus-, Erziehungs- und Erwerbsarbeit arg gebeutelten Frauen (Uwe Spiekermann, Die Ernährung städtischer Arbeiter in Baden an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Monotone Einheit oder integrative Vielheit?, Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 32, 1996, 453-483). Es ging um ein ordentliches Mittagessen – und dabei kamen auch Reminiszenzen an die alten Heukisten auf. Der konservative Badische Frauenverein gewann Großherzogin Luise (1838-1923), die Tochter des früheren Kaisers Wilhelm I. (1797-1888), als Schirmherrin für diese Idee. Parallel konstruierten die Frauen eine hölzerne viereckige Kiste, die für 9 M verkauft wurde, die frau aber auch günstiger zu Hause herstellen und mit Papier, Holzwolle oder auch Lumpen füllen konnte. Sie war billig und transportabel, verringerte die Kochdauer und ermöglichte die Mitnahme oder den Transport an die Arbeitsstätte vor allem der Männer. All das wurde 1902/1903 durch reichsweite Kampagnen in Frauenvereinen und bürgerlichen Reformvereinigungen popularisiert, die nicht unbeträchtliche Resonanz erzielten ([Karl] Bittmann, Die Badische Kochkiste, Concordia 10, 1903, 15-17).

Wettbewerb um verbesserte Kochkisten (Münchner Neueste Nachrichten 1904, Nr. 543 v. 20. November, 8)

Die neuen Kochkisten hatten die schon in den Jahrzehnten zuvor immer wieder kritisierten Probleme, doch angesichts des hehren Ziels einer einschneidenden Verbesserung der Volksernährung begann dieses Mal ein überraschend breiter Wettbewerb der Frauenvereine, Tischler und Tüftler, um durch verbesserte Kochleistungen, einfachere Handhabung und auch erschwingliche Preise die Kochkiste endlich zu etablieren. Unter diesen befand sich auch der zwischen Bad Nauheim und Berlin pendelnde Wilhelm Aletter (1867-1934). Er hatte sich vor allem als Musiker und Komponist der leichten Muse einen Namen gemacht und ging nun mit leichter Hand ans Werk. Ihm ging es um eine längere und sicherere Weise der Wärmeübertragung. Zwischen Herd, Topf und Kiste integrierte er, wie auch andere zuvor, zusätzliche Wärmespeicher. Aletter beantragte im April 1904 ein Patent für seine „Vorrichtung zum Schnellkochen mittels erhitzten Steines“, das ihm im November zugeteilt wurde (Deutscher Reichsanzeiger (= DRA) 1904, Nr. 263 v. 7. November, 24).

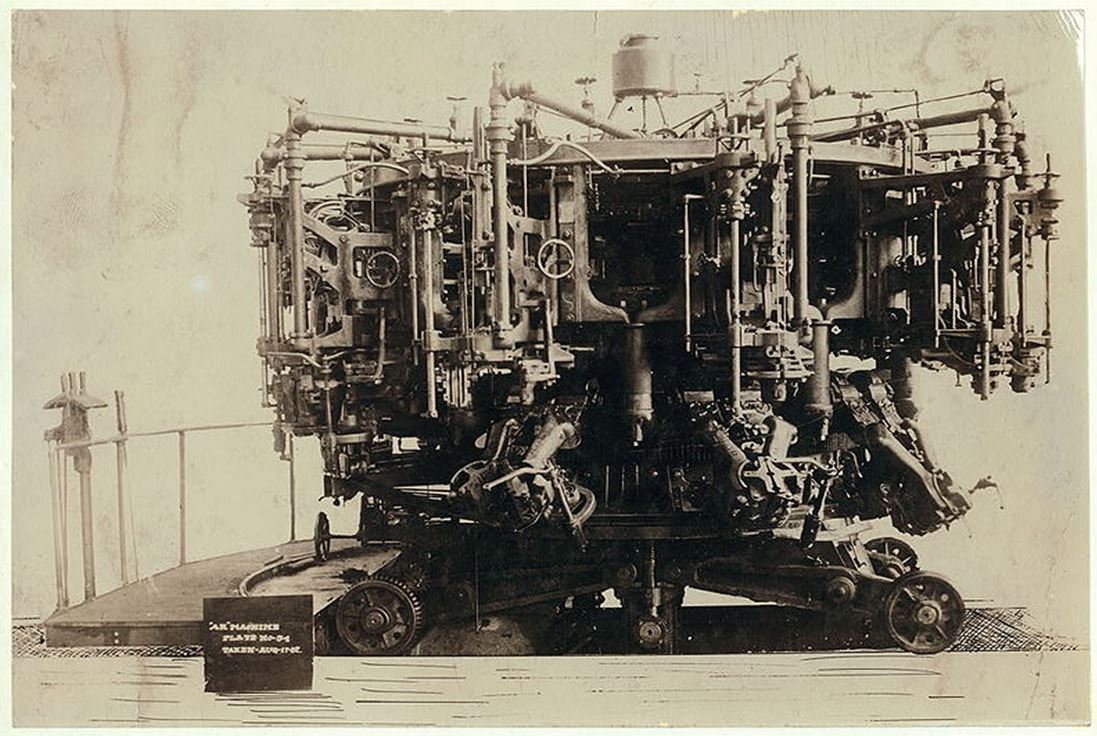

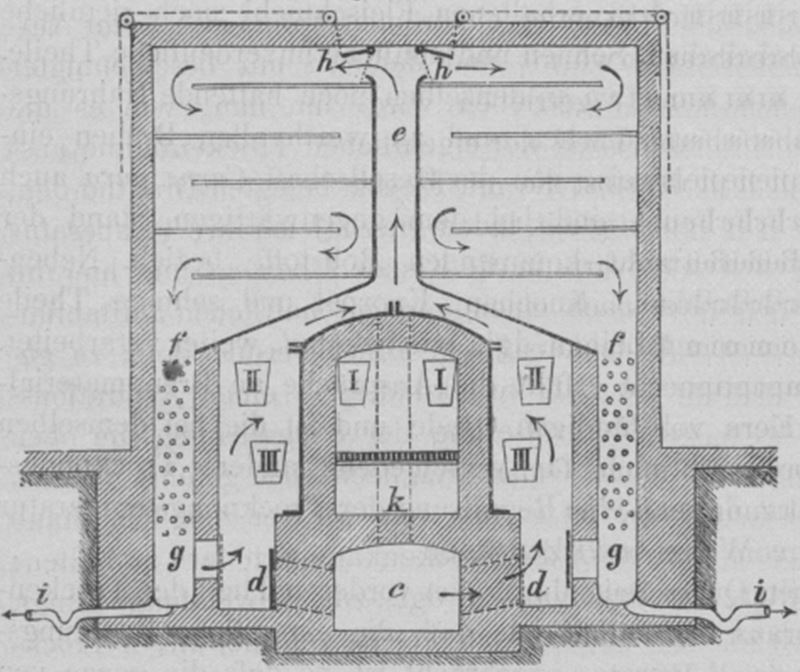

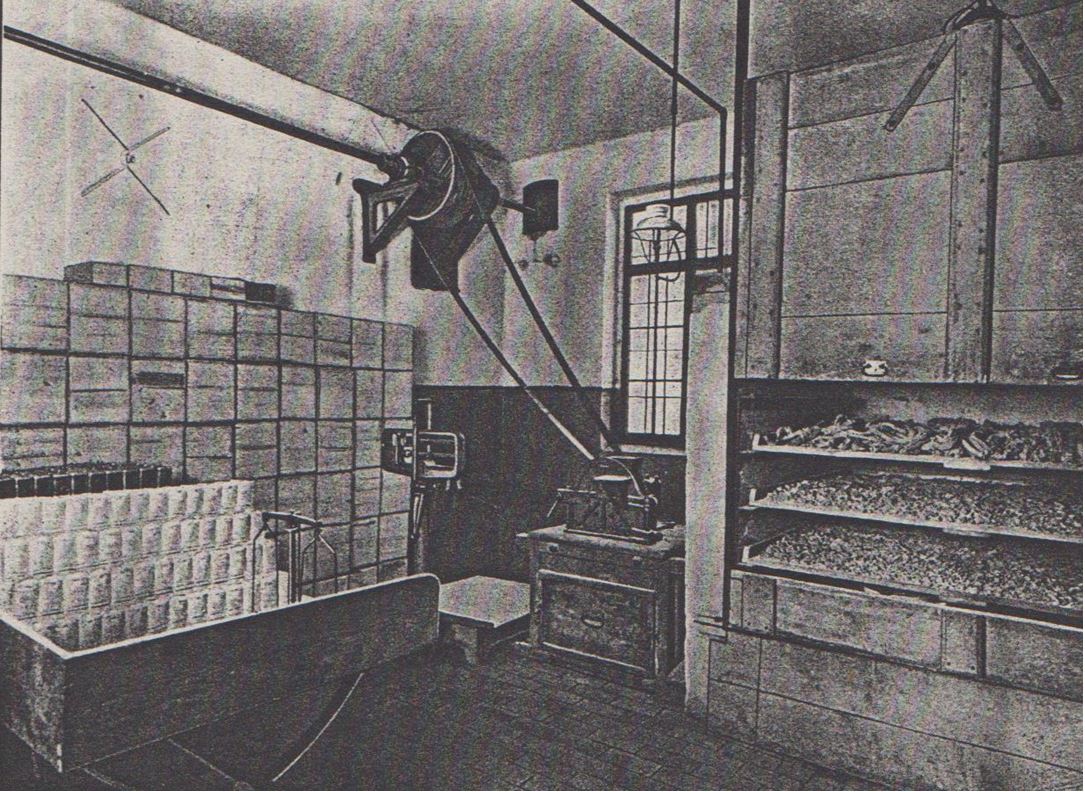

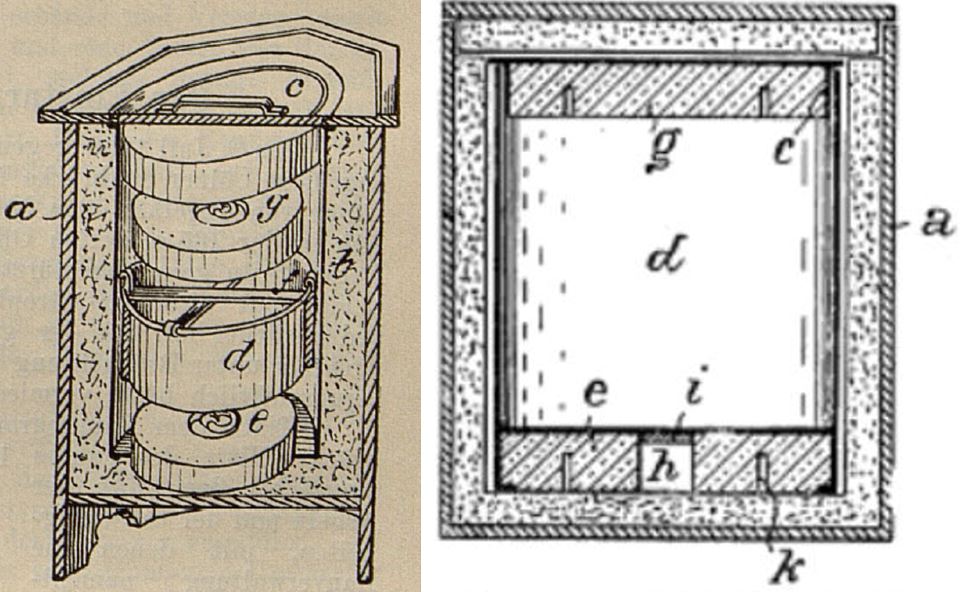

Innenansicht der Kochkiste Heinzelmännchen (Witt, 1908, 567 (l.); Auszüge aus den Patentschriften 29, 1908, 984)

Aletters Verfahren brachte Bewegung in den Markt für Kochkisten. Ihm ging es nicht mehr um den alleinigen Wärmeschutz, sondern um einen lang währenden und mit hohen Temperaturen verbundenen Kochprozess. Er griff dabei auf Materialien zurück, die seit den 1860er Jahren die Feuerarbeit der Metall-, Stahl- und Glasindustrie verändert hatten. Schamottesteine waren feuerfest, bestanden aus einer Mischung von Ton, Steinscherben und Aluminiumoxid. Sie nahmen Hitze auf, strahlten diese lange Zeit ab, waren allerdings recht brüchig. Entsprechend sah Aletters Verfahren eine strikte Architektur innerhalb der Kochkiste vor: Die der Topfform angepassten Steine wurden unterhalb und oberhalb des Kochgutes fest eingefügt, eine Bodenplatte und die Fixierung durch Eisenstangen und einen Deckel garantierten Halt und sichere Wirkung (Auszüge aus den Patentschriften 29, 1908, 984). Die Anordnung ermöglichte höhere Temperaturen, so dass nicht nur Kochen, sondern auch Backen und Braten grundsätzlich möglich waren (G.A. Witt, „Kochkiste“ und „Thermophor“, Österreichische Wochenschrift für den öffentlichen Baudienst 14, 1908, 561-567, hier 567).

Der Weg vom Verfahren zum fertigen Produkt war allerdings lang. Die Kochkiste „Heinzelmännchen“ verband das Alettersche Verfahren mit einer passgenauen Kisten- und auch Topffunktion. Die viereckige, aus Buchenholz gefertigte Kiste war im Inneren mit Weißblech ausgestaltet, das einerseits die Dämmstoffe in Form hielt, anderseits aber auch als Brandschutz diente (Berliner Briefe. II. Die hauswirtschaftliche Ausstellung!, General-Anzeiger für Dortmund die Provinz Westfalen 1907, Nr. 59 v. 28. Februar, Unterhaltungsblatt, 4). Die aus Emaille gefertigten Töpfe besaßen keine Seitengriffe, so dass der Zwischenraum möglichst gering blieb. Die mit einem Griff versehenen Schamottesteine wurden im Herdfeuer oder auf den Herdplatten „bis zur Glut erhitzt“ (Verein Frauenbildung—Frauenerwerb, Dortmunder Zeitung 1908, Nr. 91 v. 19. Februar, 2), anschließend der Bodenstein versenkt, der Topf daraufgesetzt, dann folgte der zweite Stein, der Topfdeckel und schließlich der Deckel der Kochkiste. Das Heinzelmännchen wurde etwa ein Jahr nach der Patenterteilung als Kochkiste durch das Berliner Haushaltswarengeschäft P. Raddatz & Co. angeboten (Berliner Volks-Zeitung 1905, Nr. 561 v. 30. November, 8). Zuvor dürfte man mit einschlägigen Frauenvereinen zusammengearbeitet haben, denn schon im Dezember wurde die neue Kochkiste auch über den Vaterländischen Frauenverein vorgestellt (Dürener Zeitung 1905, Nr. 276 v. 4. Dezember, 2).

Einführung durch das Haushaltswarengeschäft P. Raddatz Ende 1905 (Kölnische Zeitung 1905, Nr. 128 v. 28. November, 3)

Ausgliederung bei P. Raddatz & Co.: Der Weg zur Heinzelmännchen Compagnie

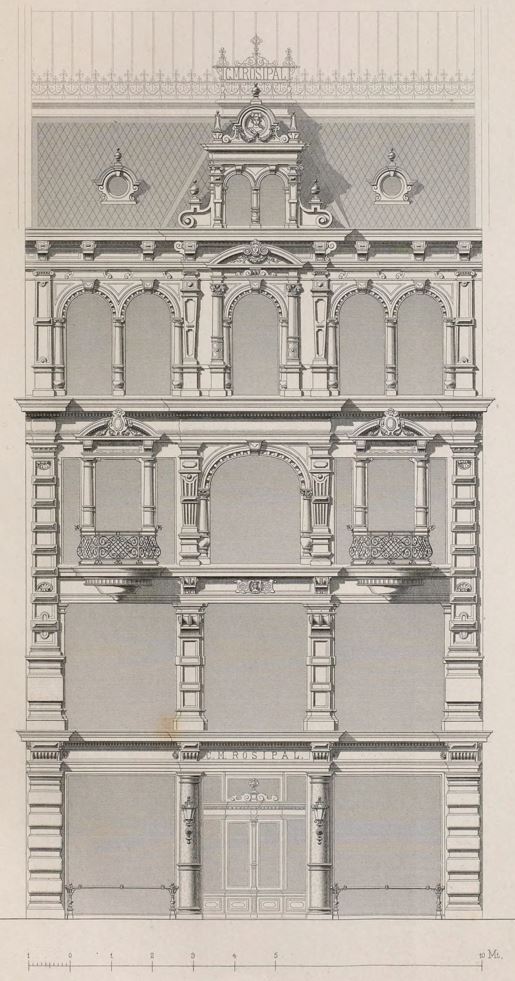

Das seit 1868 in Berlin tätige Manufakturwarengeschäft P. Raddatz wurde am 1. September 1873 von den Kaufleuten Peter Raddatz und Fritz Müntzel als Kommanditgesellschaft gegründet, 1891 dann in eine offene Handelsgesellschaft überführt (DRA 1873, Nr. 244 v. 16. Oktober, 5; Berliner Börsenzeitung 1883, Nr. 600 v. 22. Dezember, 6; DRA 1891, Nr. 8 v. 9. Januar, 6). Das Geschäft residierte zuerst in der Leipziger Straße 101, ehe es 1897 in ein Fritz Müntzel gehörendes Anwesen in der Leipziger Straße 123 zog. Das seit den 1880er Jahren zu den Vorzeigegeschäften der wilhelminischen Hauptstadt zählende Unternehmen konzentrierte sich von Beginn an auf den Handel mit Glas, Porzellan, Haus- und Küchengeräten, die es auch reichsweit bewarb und versandte. Erst 1903 gliederte P. Raddatz eine Produktionsstätte in der Alten Jakobsstraße 5 an, während das Verkaufsgeschäft dann auch auf die Leipziger Straße 122 ausgedehnt wurde (https://www.steinmarks.co.uk/page?id=564). Die Firma wurde 1906 in eine GmbH mit einem Stammkapital von 900.0000 M überführt. Der zuvor in das Geschäft eingestiegene Bankier Otto Ritter hatte im Vorgriff Firma und das neue Grundstück erworben. Mit einer Einlage von 540.000 M wurde er Haupteigner und allein vertretungsberechtigt, Fritz Müntzel brachte 160.000 M ein (DRA 1906, Nr. 210 v. 5. September, 7).

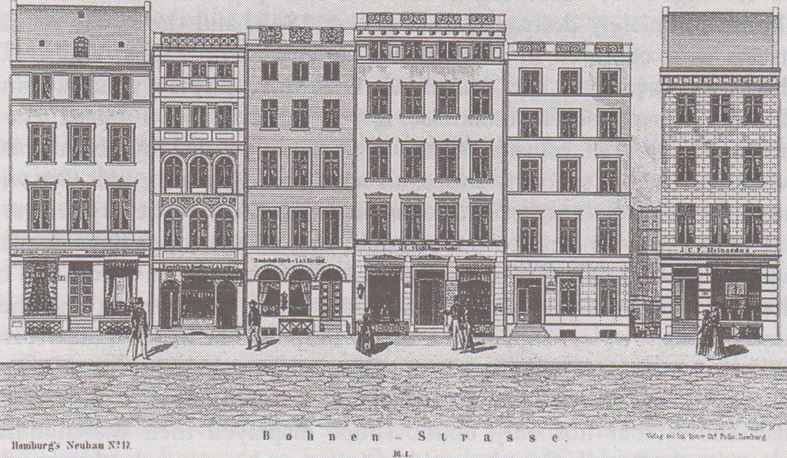

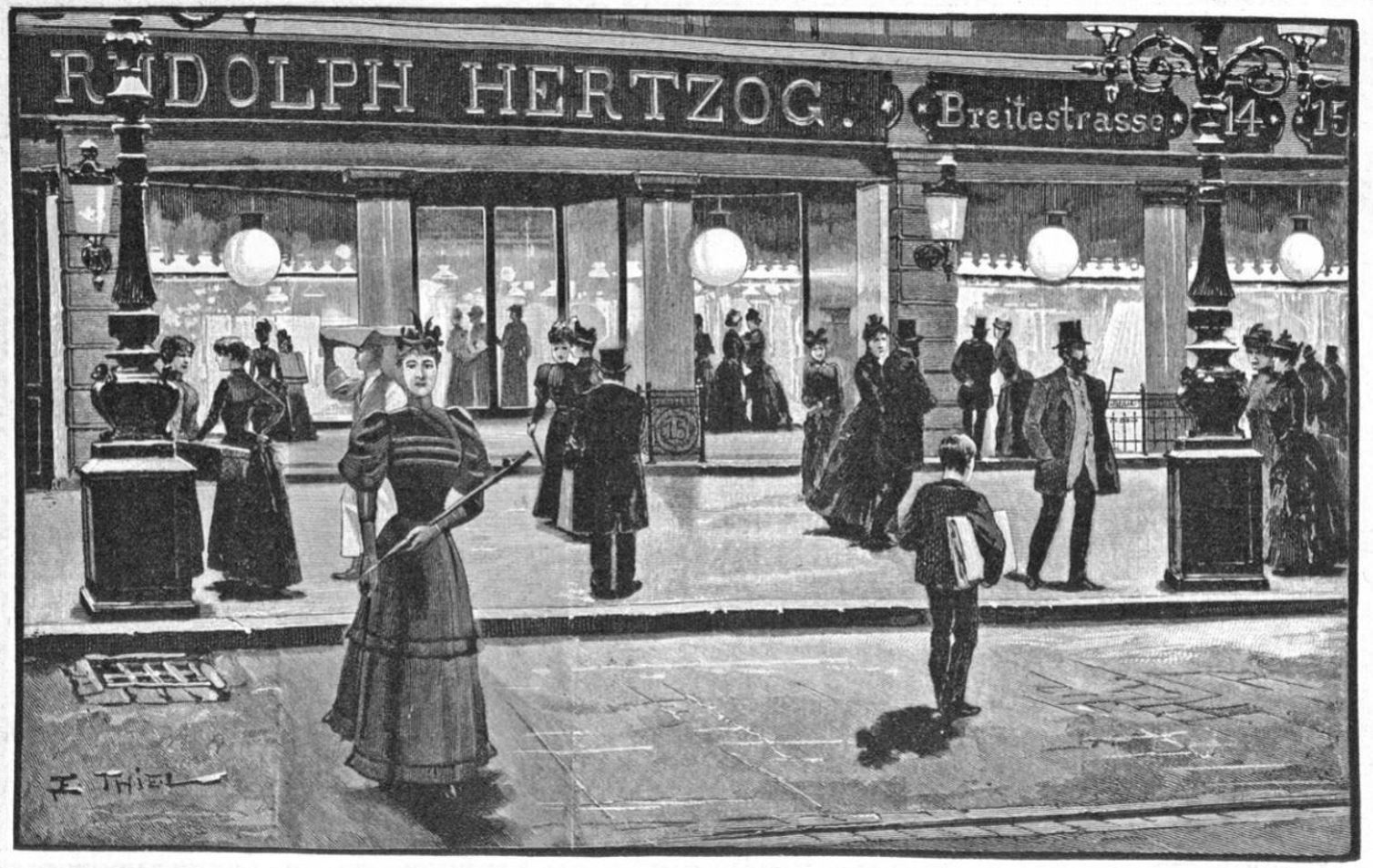

Das Haushaltswarengeschäft P. Raddatz in den späten 1890er Jahren und dessen Vorläufer des „Heinzelmännchens“ (Postkarte; Die Woche 7, 1905, Nr. 14, VII)

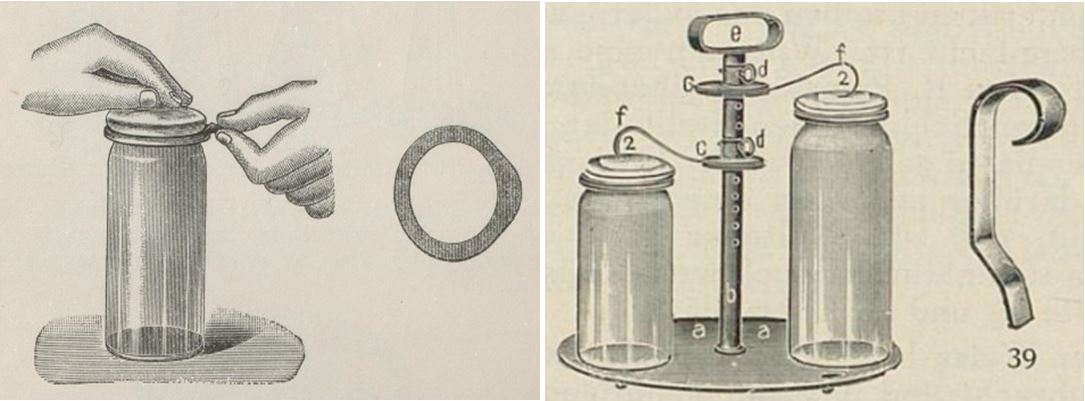

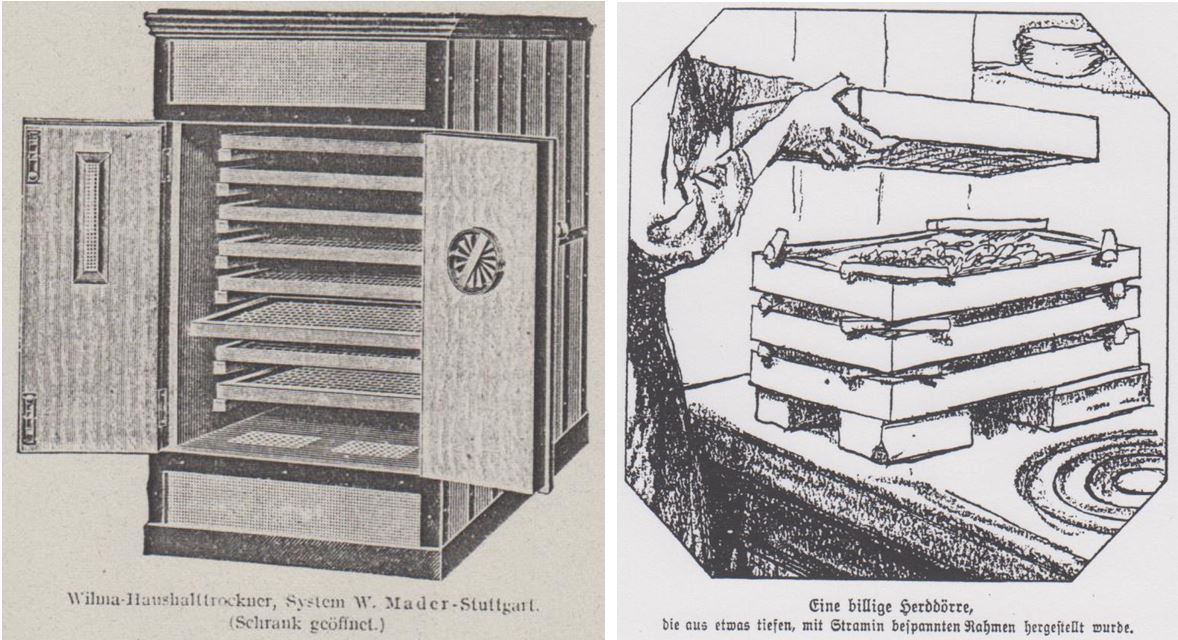

P. Raddatz war ein Ausstattungs-Magazin, welches Haushaltsgeräte wie Eisschränke oder aber Küchenmöbel in Eigenregie fabrizierte, welches zudem eine Reihe eigener Patente hielt (Berliner Adreßbuch 1907, T. I, 1895). Die Firma war zugleich aber eine zentrale Bühne für neue Apparate, für alle Novitäten der Küche und des Haushaltes. An diesem Geschäft zeigt sich deutlich, dass der auf Kochbuchautorinnen, Frauenvereine und die meist auf die 1920er Jahre datierte Haushaltsrationalisierung fokussierte Blick der Küchenmodernisierung einseitig und zu eng ist. Der Handel machte vielfach den Unterschied. Raddatz war ein Innovationsensemble, dessen Anzeigen von den Verlockungen neuer Helfer kündeten (Berliner Tageblatt (= BT) 1906, Nr. 243 v. 17. Oktober, 17). Hier wurde nicht allein verkauft, hier war stets etwas los, wenngleich eher mit Blick auf solvente bürgerliche Kundinnen: „Der Koch-Apparat ‚Heinzelmännchen‘, die Waschmaschine ‚Weltwunder‘, Weck’s Konserven-Apparate, Eismaschinen usw. sollen in vollem Betriebe dem Publikum gezeigt werden“ (BT 1906, Nr. 530 v. 18. Oktober, 19).

Das Spezialgeschäft als Erfahrungsort neuer Haushaltstechnik (Berliner Tageblatt 1913, Nr. 513 v. 9. Oktober, 16)

P. Raddatz & Co. hatte den Trend hin zur Kochkiste schon früh aufgegriffen. Seit Frühjahr 1905 präsentierte man einen eigenen „Selbstkocher“, der bereits einen Hitzestein oberhalb des seitengrifflosen Topfes aufwies. Es ist recht wahrscheinlich, dass zu dieser Zeit Wilhelm Aletter und Otto Richter bereits in geschäftlicher Verbindung standen, auch wenn es nicht klar ist, wann letzterer die Patentrechte gekauft hat. Raddatz bot jedenfalls für den in Berlin fest verankerten Komponisten und Musikverleger Aletter eine ideale und finanziell lukrative Multiplikationsdrehscheibe. Die Inhaber waren zudem gesellschaftlich wohl etabliert, Fritz Müntzel jr. hatte sich 1905 mit Clara Rosenthal verlobt, der Tochter des Selber Porzellanfabrikanten Philipp Rosenthal (1855-1937) (Kölnische Zeitung 1905, Nr. 281 v. 17. März, 3). Ritter griff zu, auch um sein neues Geschäft an der Berliner Spitze zu halten – die Konkurrenz der großen Warenhäuser in der Nachbarschaft war spürbar. Der Selbstkocher wurde fortentwickelt, wurde Teil eines Gesamtpaketes von Kisten, Töpfen und Steinen, das mit seinem soliden Äußeren und seiner hygienischen Metallauskleidung den Anspruch von Raddatz als führendes Haus und des neuen „Heinzelmännchens“ als führende Kochkiste des Deutschen Reiches auch visuell verkörperte.

Eine entzückende Kochkiste (Münchner Neueste Nachrichten 1908, Nr. 577 v. 9. Dezember, General-Anzeiger, 4)

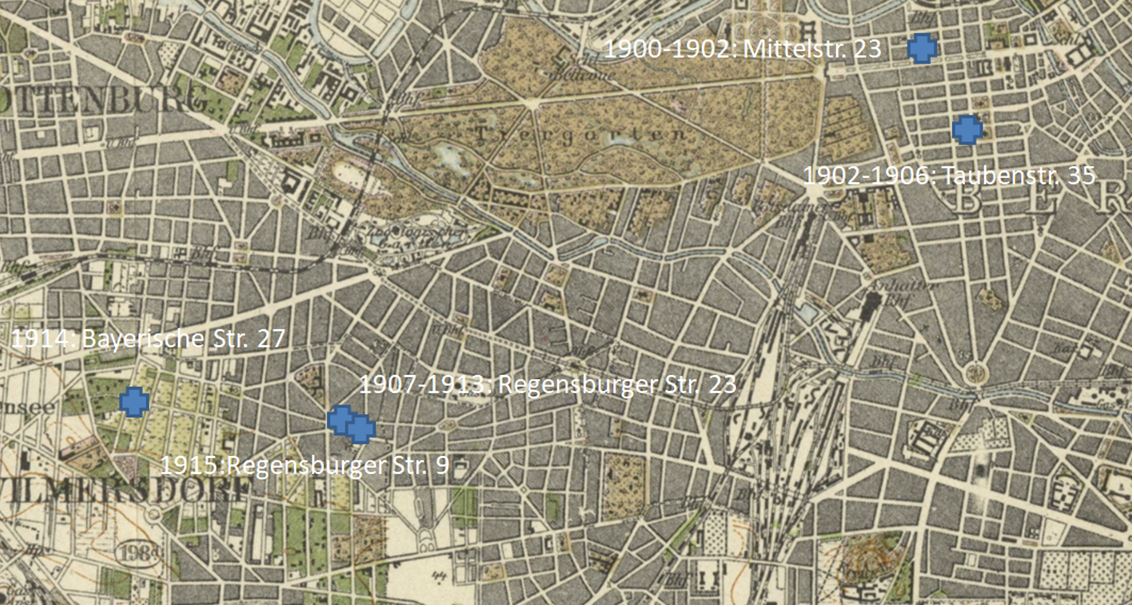

Die Berliner Heinzelmännchen GmbH

Der Anspruch zeigte sich aber nicht nur an der neuen Haushaltsmaschine selbst. Denn die seit Ende 1905 gemachten Erfahrungen mündeten in ein neues Unternehmen. Die Heinzelmännchen-Compagnie, Vertrieb selbsttätiger Koch- und Backapparate GmbH wurde am 17. April 1906 in das Handelsregister eingetragen, der Gesellschaftervertrag war bereits am 1. März unterzeichnet worden. Otto Ritter hatte in der Zwischenzeit Aletters Patent und das Gebrauchsmuster Heinzelmännchen erworben – und brachte diese in die neue GmbH mit ein (Patentblatt 20, 1906, 1055; DRA 1906, Nr. 94 v. 21. April, 11). Seine Stammeinlage betrug 15.000 M des Stammkapitals von 25.000 M (resp. 20.000 M n. BT 1906, Nr. 197 v. 19. April, 5), er agierte zugleich als Geschäftsführer (Berliner Adreßbuch 1907, T. I, 848). Der erste Firmensitz lag in der Berliner Krausenstraße 35/36, just unterhalb der Leipziger Straße, 500 Meter von Raddatz entfernt (Berliner Adreßbuch 1907, T. IV, 191). Seit 1908 residierte die Heinzelmännchen Compagnie dann in der Moabiter Heidestraße 52, gegenüber dem Invalidenfriedhof.

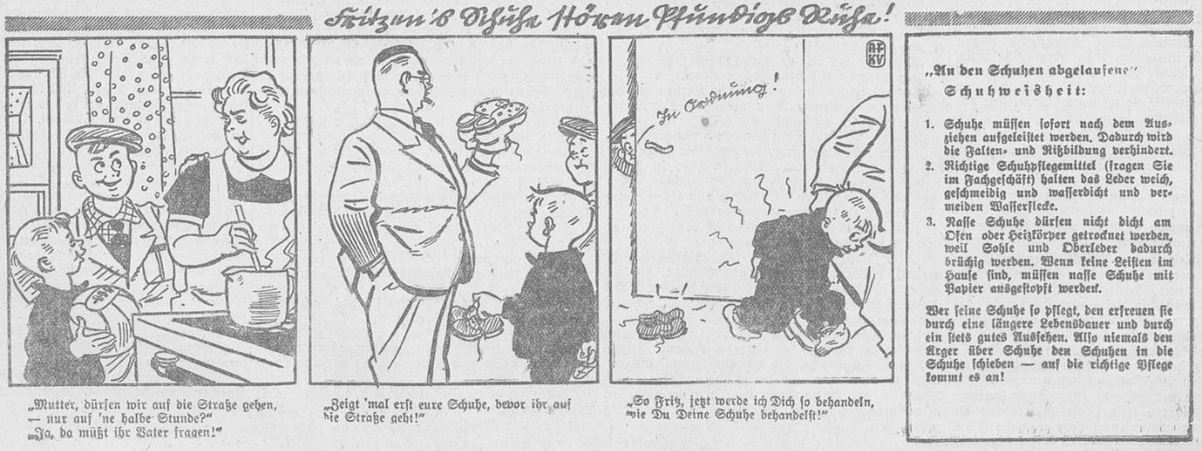

Heinzelmännchen voran: Markenrechte und erste Anzeigen (Warenzeichenblatt 13, 1906, 1645 (l.); Berliner Tageblatt 1906, Nr. 385 v. 1. August, 12)

Bereits bestehende Auslandspatente wurden auf die neue GmbH übertragen, weitere in Frankreich (1906), Großbritannien (1906), USA (1906) und Österreich (1907) eingetragen (Witt, 1908, 567). Die Auslandsrepräsentation übernahmen die auch für Raddatz tätigen Gebrüder Riedel, Spezialisten in der Haushaltswarenbranche (Blom’s Engros- und Export-Adressbuch von Berlin und Vororten 3, 1907/08, 38). Die neue Firma hatte zudem schon kurz vor der Eintragung ein neues Warenzeichen beantragt – zwei Heinzelmännchen um eine heiße Kochkiste Heinzelmännchen –, das ab August auch genutzt werden konnte (DRA 1906, Nr. 209 v. 4. September, 8). „Heinzelmännchen“ wurde auch als Wortzeichen geschützt, allerdings nur für Haus- und Küchengeräte, Koch- und Back-Kisten (Warenzeichenblatt 13, 1906, 1645). Die operative Arbeit übertrug Ritter erst Wilhelm Moch, dann dem langjährigen Geschäftsführer Karl Holz (Berliner Adreßbuch 1908, T. I, 913; Berliner Börsen-Zeitung 1909, Nr. 106 v. 4. März, 30). Die Arbeit konnte beginnen, lediglich das Wortzeichen wurde nach kurzer Zeit noch erweitert (DRA 1909, Nr. 279 v. 26. November, 15).

Vermarktung eines Küchenwunders

Wie vermarktet man ein neues Haushaltsprodukt? Der Name Heinzelmännchen ließ träumen, doch vor dem Verkauf war Überzeugungsarbeit zu leisten. Es galt dabei rationale Argumente und eine gleichsam wundersame Arbeitserleichterung zu verbinden. Die Heinzelmännchen GmbH konnte auf der breiten, seit 1901 laufenden Kochkistenpropagierung aufbauen. Doch ihr Heinzelmännchen konnte mehr als eine simple Heukiste, erreichte es durch die integrierten Steine doch weit höhere Temperaturen. Kochen, aber auch Backen und Braten waren so möglich. Die neue Kochkiste ersparte Zubereitungs- und Aufsichtszeit, ebenso Brennmaterial. Sie war zudem mobil, konnte gefüllt mit zur Arbeit genommen werden, ersparte der Hausfrau eventuell den mittäglichen Gang zur Arbeitsstätte des Mannes, um diesen mit einem warmen Mahl zu versorgen. Angesichts des recht hohen Grundpreises von mehr als zehn Mark – Arbeiter besaßen damals ein Familienjahreseinkommen von ca. 1.200 bis 1.600 M – war die Mobilität der Kiste eher für die Freizeitkultur gedacht: „‚Heinzelmännchen‘ ist auch bei Ausflügen unentbehrlich und bietet den Beteiligten an besonders reizend gelegenen Raststellen im Walde ein erwünschtes ‚Tischlein deck‘ dich!“ Ebenso unersetzlich ist ‚Heinzelmännchen‘ auf der Jagd, im Manöver und auf Badereisen“ (H[ermann] Aurich, Die Industrie am Finowkanal, Bd. II, Eberswalde 1906, 60).

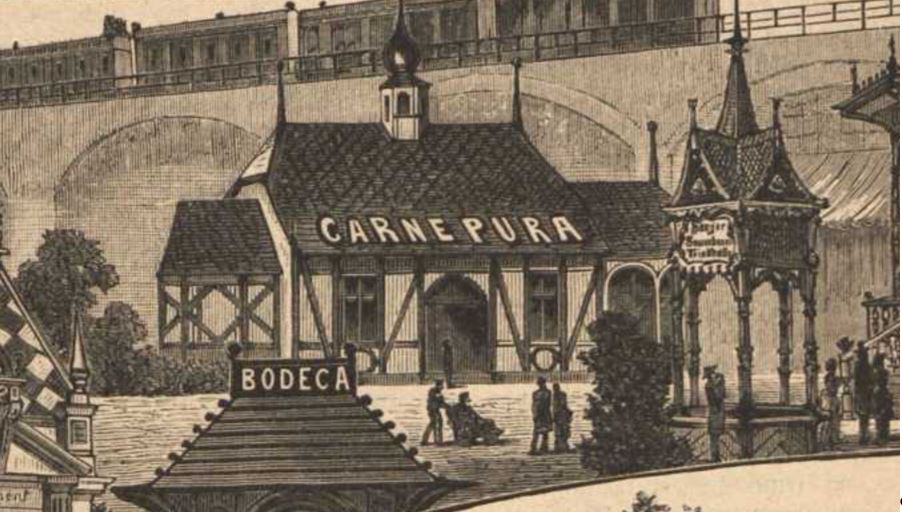

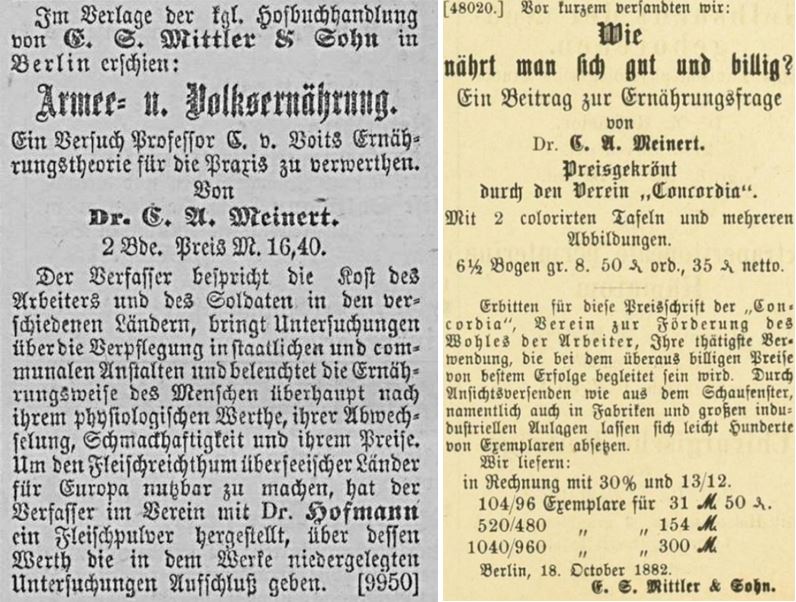

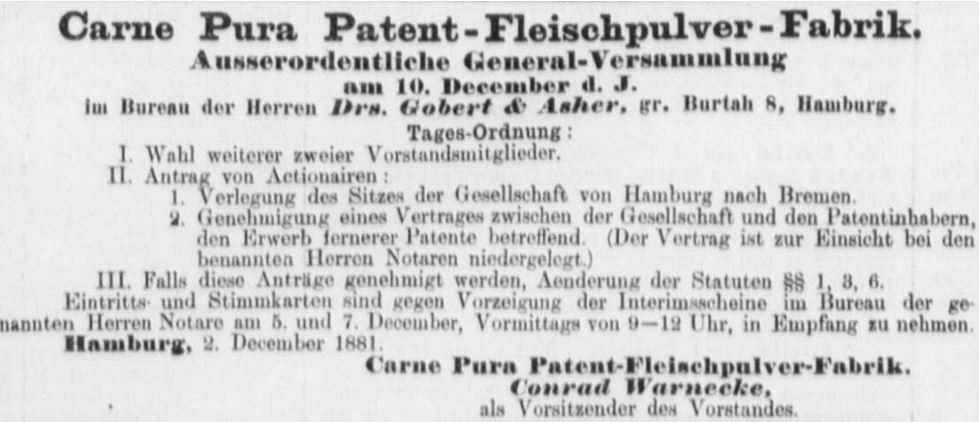

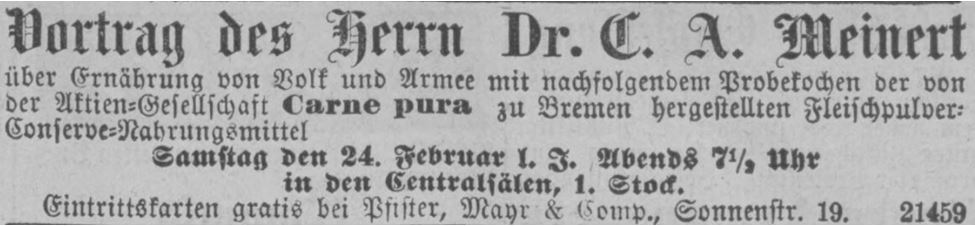

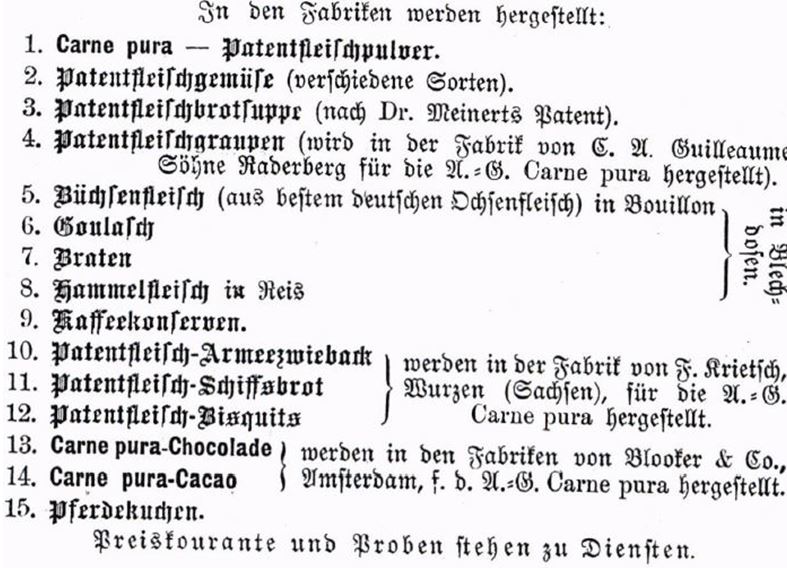

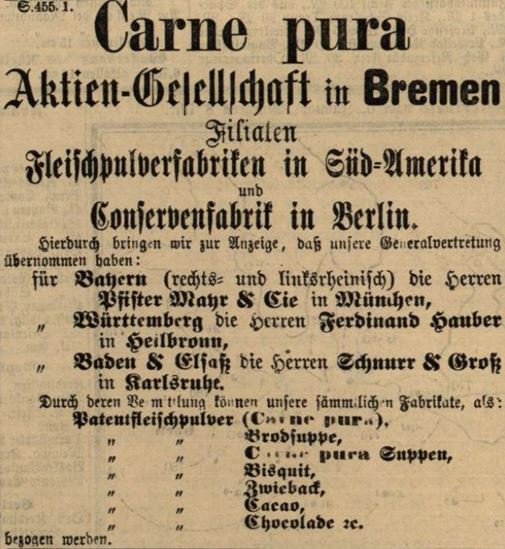

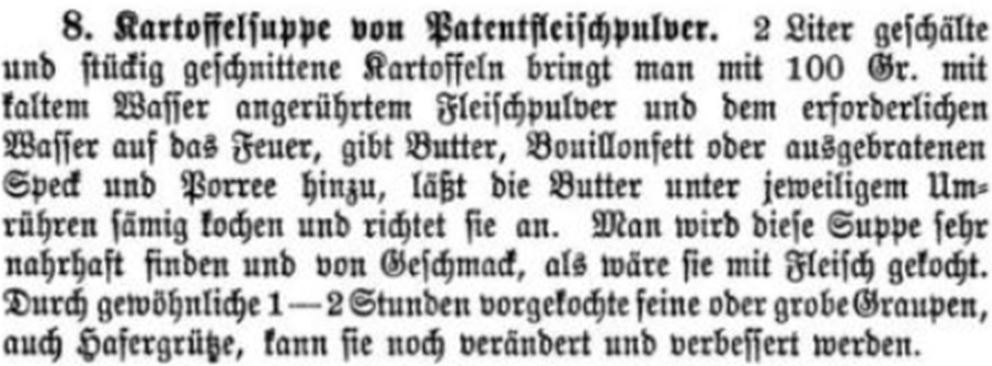

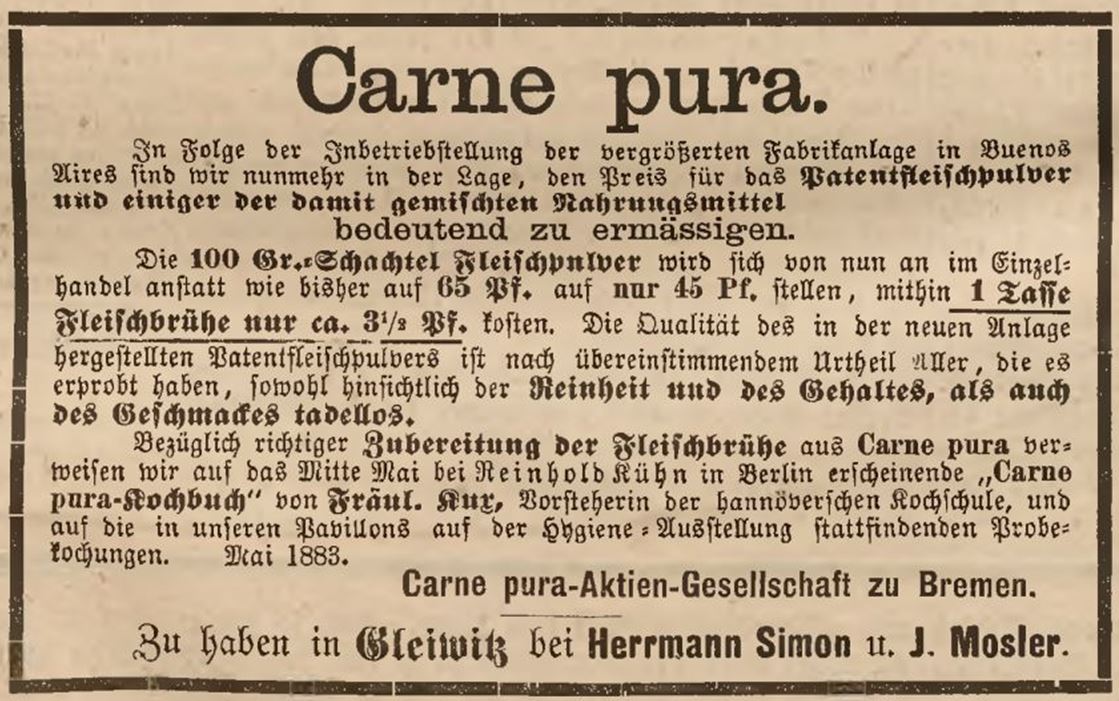

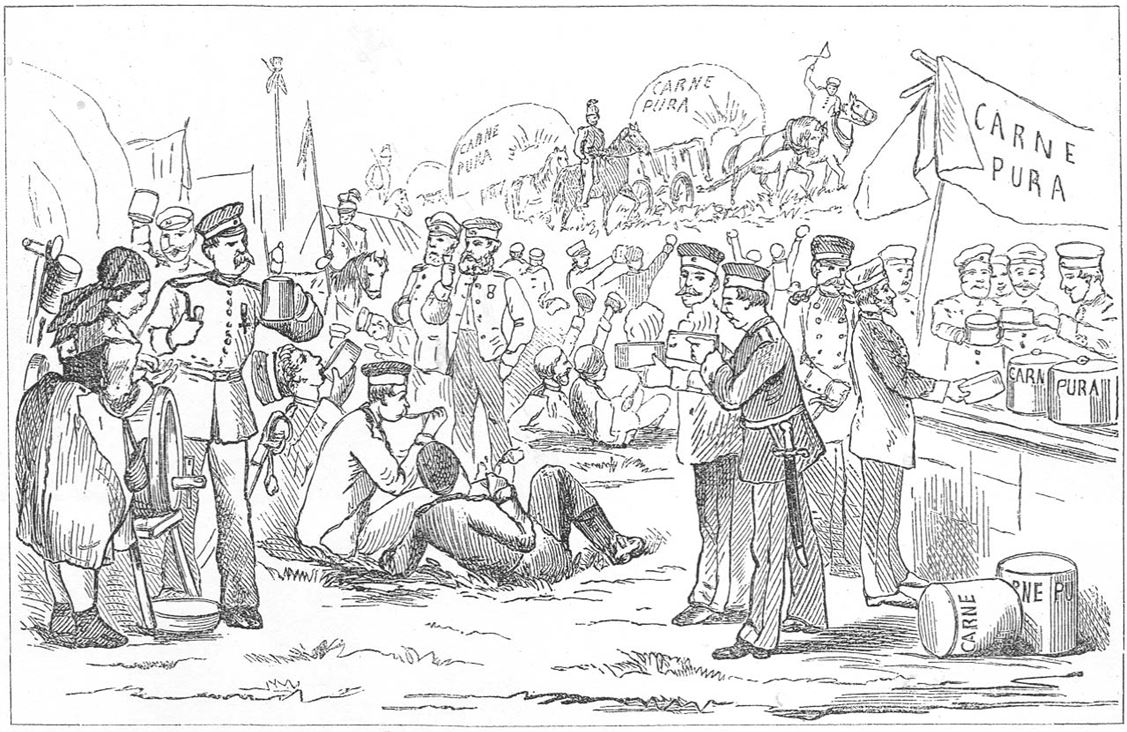

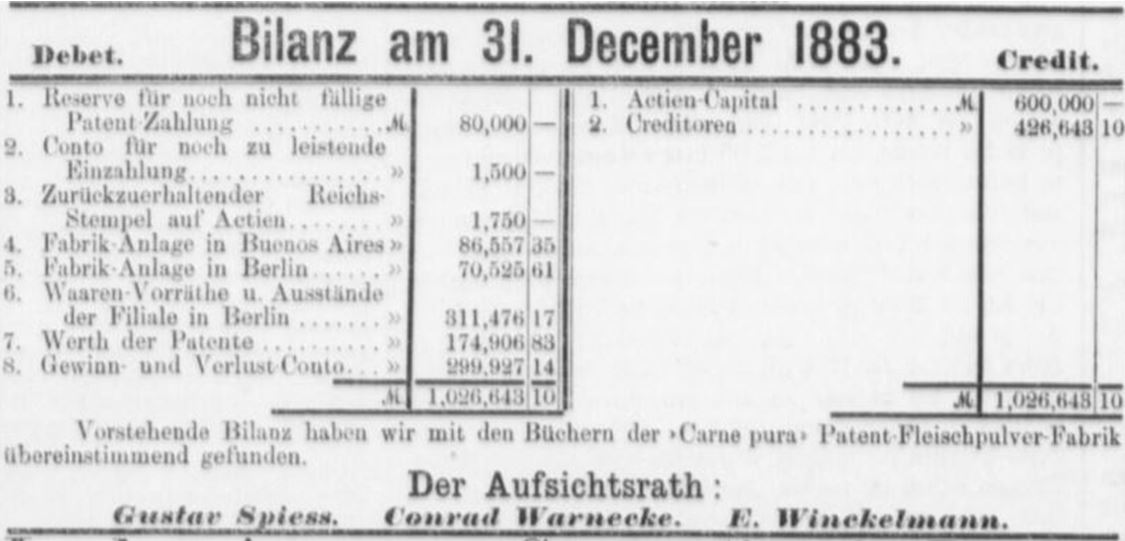

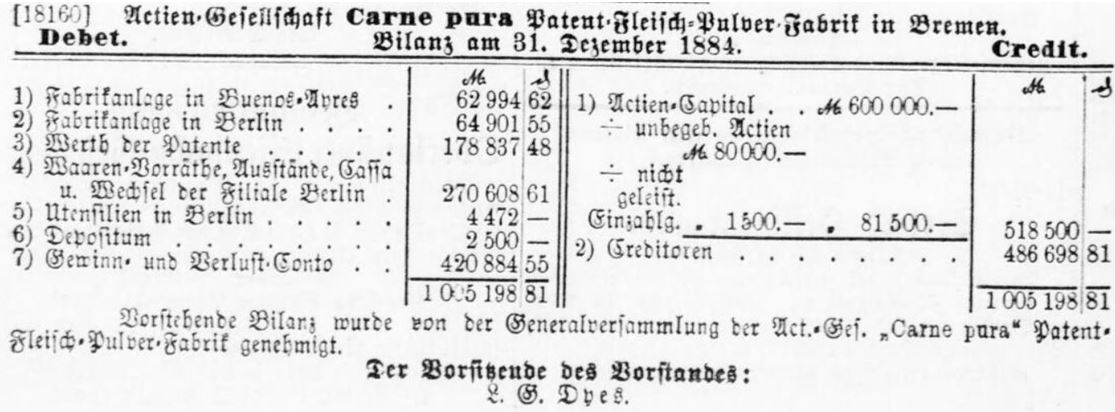

Rationale Nutzenargumente führen jedoch nicht zwingend zum Kauf oder gar zu einer anderen Küchenpraxis. Das war die Quintessenz der schon im späten 19. Jahrhundert immer wieder gescheiterten Belehrung der Arbeiter und ihrer Frauen durch bürgerliche Sozialreformer. Neue Produkte, neue Verfahren mussten nicht nur verstanden, sondern auch erfahrbar gemacht werden. Frauenvereine boten daher seit Jahrzehnten Kochkurse an, ländliche Wanderhaushaltungsschulen wurden um die Jahrhundertwende vermehrt gegründet. Wichtiger noch war der Direktverkauf durch Vertreter und speziell geschulte Kräfte: Suppen- und Backpräparate wurden dadurch popularisiert, ebenso das Einwecken. Am Ende stand meist die Probe, die gemeinsame Verkostung; nicht immer erfolgreich, wie etwa bei dem in den 1880er Jahren propagierten Carne pura-Fleischpulver. Doch vielfach war sie Auslöser für den Kauf und den Einsatz im eigenen Haushalt. Die Heinzelmännchen GmbH nutzte und unterstützte zwei unterschiedliche Formen derartigen Direktabsatzes: Erstens die Präsentation durch Kochschulen und Hausfrauenvereine, teils auch auf lokalen hauswirtschaftlichen Ausstellungen, zweitens Vorführungen in größeren Fachgeschäften. Daneben trat drittens die übliche Anzeigenwerbung.

Praktische Angebote: Kochschule für das Heinzelmännchen (Münchner Neueste Nachrichten 1910, Nr. 199 v. 28. April, General-Anzeiger, 10)

Die lokalen Kochschulen, ein früher Ort auch selbständiger Frauenarbeit, wandten sich in der Regel an ein kochkundiges Publikum, vielfach an Köchinnen. Die Ankündigungen waren knapp und präzise gehalten, wie etwa die folgenden Münchener Beispiele: „Fast ohne Feuer kann gekocht, gebraten u. gebacken werden. In dieser Kochart wird Unterricht erteilt“ (Münchner Neueste Nachrichten (= MNN) 1907, Nr. 485 v. 14. Oktober, General-Anzeiger, 3). So wurde Neugier erweckt, zugleich aber auf verwertbare praktische Kenntnisse verwiesen: „Es wird gelehrt, wie Suppenfleisch, Geräuchertes mit Erbsen, Reis, Dürrobst und Knödel in der Kochkiste gekocht, wie Kalbsschnitzerl und Irishstew gedünstet werden, wie Kuchen gebacken und Braten im Heinzelmännchen ohne Feuerung gebraten werden“ (MNN 1907, Nr. 60 v. 5. Februar, General-Anzeiger, 10). Denn schließlich kostete dieses Angebot Geld, 1,25 M für vier Nachmittagstermine. In München wurden solche Kurse von sozial motivierten bürgerlichen Frauenvereinen getragen, doch auch von selbstständigen Hauswirtschaftlerinnen. Besonders rührig war dabei Katharina Micheler, die zuvor für die Heinzelmännchen GmbH ein „Heinzelmännchen-Kochbuch“ zusammengestellt und sich auch durch weitere Arbeiten zur schnellen Küche einen Namen gemacht hatte. Die Kochkistenkochkurse waren 1906/07 offenbar gut besucht, „wegen des großen Andrangs“ gab es zusätzliche Angebote (MNN 1907, Nr. 87 v. 20. Februar, General-Anzeiger, 1; ebd., Nr. 465 v. 4. Oktober, General-Anzeiger, 8). Auch in den Folgejahren wurden sie weiter angeboten (Ebd. 1909, Nr. 32 v. 21. Januar, 4). Ausstellungen ergänzten sie, in München etwa die des Frauenvereins Arbeiterinnenheim. Sie waren häufig bürgerliches Ausflugsziel, bei denen auch „der Selbst-Koch-, Brat- und Backapparat ‚Heinzelmännchen‘ […] ‚in Tätigkeit‘ vorgeführt wurde“ (Münchner Neuste Nachrichten 1906, Nr. 580 v. 12. Dezember, General-Anzeiger, 10).

Vorführung des Neuen: Der Handel übernimmt (Münchner Neueste Nachrichten 1907, Nr. 120 v. 12. März, 9)

Ausstellungen und Kochkurse konzentrierten sich auf das jeweils Neue, ihr Angebot variierte stärker als das des Fachhandels: In München wurden auch fünf Jahre nach der Markteinführung des Heinzelmännchens weiterhin Kurse angeboten, nun aber auch die Konkurrenzkisten „Oekonom“ und „Sanogrés“ vorgestellt (MNN 1911, Nr. 173 v. 12. April, General-Anzeiger, 1). Neben den Kochkursen standen aber von Beginn an praktische Vorführungen im Fachhandel. In München fanden sie in regional bedeutsamen Geschäften wie Eduard Rau, Albert & Lindner, J.B. Däntl oder F. & R. Ehrlicher statt. Sie waren häufig mit Verkostungen verbunden. Blicken wir etwa nach Dortmund, wo sich „ca. 200 Hausfrauen aus allen Kreisen“ im Hause A.E. Decker eingefunden hatten: „Der erste Triumph war ein Kuchen. Vor den Augen der Zuschauer angerührt, dann kalt in die Backkiste gestellt, präsentierte sich derselbe pünktlich nach einer Stunde den Zuschauern fix und fertig als wohlschmeckende. Als zweites wurde ein 2 Pfund Schweinebraten in 1½ Stunden zart und gar gebraten und bot in seiner frischen braunen Farbe einen prächtigen Anblick. Dann brachte man noch eine Portion Reis zum kochen und wurde auch dieser wohlschmeckend zum Schluß verzehrt. Infolge dieses großen Erfolges waren sämtliche Damen enthusiasmiert und hielten es für kaum glaublich, daß die Heinzelmännchen-Kiste so etwas fertig brächte“ (Westfälische Zeitung 1907, Nr. 95 v. 24. April, 9). Das war natürlich Werbeberichterstattung, zeigte aber doch den Lockreiz des Neuen, den Erlebnischarakter des Einkaufs. „Zutritt frei!“ hieß es in einzelne Annoncen, die Nähe von Schaustellerei und Verkauf war offenkundig (Hamburger Nachrichten 1907, Nr. 262 v. 16. April, 4).

Präsentation des Heinzelmännchens in Berlins führendem Haushaltswarengeschäft P. Raddatz (Berliner Tageblatt 1906, Nr. 502 v. 3. Oktober, 22)

Zentrum des Absatzes blieb allerdings Berlin, wo P. Raddatz & Co. regelmäßig und über einen Zeitraum von zwanzig Jahren Heinzelmännchen präsentierte. Auch in Berlin fanden die Präsentationen anfangs vornehmlich im Fachhandel statt, in zentral gelegenen Haushaltswarengeschäften wie F.A. Schumann, C.F.W. Lademann (BT 1906, Nr. 593, v. 12. November, 34; ebd. 1907, Nr. 48 v. 27. Januar, 12), aber auch in den Vororten (Friedenauer Lokal-Anzeiger 1907, Nr. 292 v. 12. Dezember, 2). Nach einigen Jahren wurde die Kochkiste Heinzelmännchen dann auch regelmäßig in den großen Warenhäusern vorgeführt, etwa bei Hermann Tietz, Wertheim oder dem kurzlebigen Passage-Kaufhaus. Entsprechende Absatzstrukturen bestanden in den Großstädten des gesamten Deutschen Reiches (Badische Presse 1907, Nr. 103 v. 2. März, 3; Dresdner Nachrichten 1907, Nr. 112 v. 28. April, 18; Hamburger Nachrichten 1907, Nr. 262 v. 16. April, 4), wenngleich mit geringerer Werbepräsenz. Hinzu trat der Versandhandel. Die Heinzelmännchen GmbH stellte ihr Angebot in kostenlos versandten Preislisten vor, lieferte die gewünschten Kochkisten dann per Nachnahme.

Kochkurse und Ausstellungen sowie Produktvorführungen und Probeessen wurden umkränzt von direkt geschalteter Anzeigenwerbung. Sie erfolgte vor allen in Tageszeitungen, weniger in den bei Markenartikeln sonst üblichen Illustrierten und Zeitschriften. Die Heinzelmännchen GmbH setzte bei den seit Sommer 1906 geschalteten Anzeigen erst einmal auf das eigene Warenzeichen. Die kleinen Helfer sorgen für Aufmerksamkeit, wurden ergänzt durch groß tönende Anpreisungen. Abnehmer konnten das Motiv auch als Klischee in ihre eigenen Annoncen einbinden.

Das Warenzeichen in eigenen Anzeigen und als Klischeewerbung eines Fachgeschäftes (Münchner Neueste Nachrichten 1906, Nr. 551 v. 25. November, 10 (l.); Berliner Tageblatt 1908, Nr. 168 v. 1. April, 11)

Das Heinzelmännchenmotiv trat jedoch nach ein, zwei Jahren zunehmend zurück. Als Erkennungszeichen war es weiterhin wichtig, doch die wundersame Wirkung lag in der Kiste selbst. Die Modernität der Kochmaschine und die traditionelle Figur des Küchenkobolds standen in gewisser Spannung zueinander.

Das Produkt rückt in den Mittelpunkt der Werbung (Norddeutsche Allgemeine Zeitung 1907, Nr. 41 v. 17. Februar, 4 (l.); Altonaer Nachrichten 1909, Nr. 481 v. 14. Oktober, 4)

Die Heinzelmännchen GmbH versorgte ihre Abnehmer daher mit Vorlagen für einfache resp. doppelte Kochkisten, die dann von den Händlern in Eigenregie verwandt wurden. In der eigenen Werbung aber wurde nicht allein der Nutzen der Kochkiste hervorgehoben. Im Markt etabliert, sehr wahrscheinlich die erfolgreichste Markenkochkiste dieser Zeit, wurde das Heinzelmännchen nun auch mit Beziehungsaspekten aufgeladen. Es erschien als ein großzügiges Geschenk des Bürgers an seine Frau. Deren haushälterische Sorge war immer auch Ausdruck ihrer Liebe, nun konnte sich der Ehemann mit einem praktischen Präsent revanchieren.

Freude für die Hausfrau, Absolution für den Mann (Berliner Tageblatt 1910, Nr. 642 v. 19. Dezember, 12)

Hinzu traten vermehrt saisonale Anzeigen. Zu Weihnachten bewarb man die Kochkisten intensiv, die Pflicht zum Geschenk und der Liebeserweis durch das Geschenk bildeten eine kommerziell einfach nutzbare Beziehung (MNN 1907, Nr. 565 v. 3. Dezember, General-Anzeiger, 12; ebd. 1912, Nr. 644 v. 18. Dezember, 12). Auch Ostern geriet in diesen Fokus, die Backmöglichkeit erlaubte dies (BT 1907, Nr. 145a v. 21. März, 6). Schließlich wurden auch Anzeigen mit saisonalem Bezug geschaltet; im Sommer nahm man etwa die Hitze als Anlass, um die Hausfrauen dank der Kiste nicht der zusätzlichen Hitze am Herd auszusetzen (BT 1908, Nr. 279 v. 3. Juni, 16). Anders als in der Geheimmittelwerbung nutzte man keine Empfehlungsschreiben, verwies einzig auf bestehende Anerkennungen. Man glaubte offenbar an das eigene Produkt.

Nützliche Weihnachtsgeschenke: Weihnachtsgeschenk Kochkiste (Berliner Tageblatt 1912, Nr. 644 v. 18. Dezember, 12)

All dies dokumentiert eine stete Interaktion mit dem im Absatz sichtbaren „Markt“. Die Heinzelmännchen GmbH ging auf Kundenwünsche ansatzweise ein, Beispiel hierfür war eine abgespeckte, aber besser transportable Variante, die als Reiseutensil für nur 8 M verkauft wurde (BT 1908, Nr. 320 v. 26. Juni, 17). Auch Schnäppchen waren möglich, die an sich preisgebundene Kochkiste gab es bei Ausverkäufen mit Rabatt (BT 1910, Nr. 8 v. 6. Januar, 24).

Die Kochkiste Heinzelmännchen im Wettbewerb

Der analytische Blick auf die Kochkiste liefert natürlich nur einen Teil der Unternehmensgeschichte der Heinzelmännchen Compagnie. Verlässliche Angaben über Umsätze und Beschäftigte der Heinzelmännchen GmbH fehlen. Indirekte Schlüsse sind jedoch durch den Vergleich der in den Anzeigen gemachten Angaben möglich. Demnach waren Ende 1909 über 25.000 Apparate im Gebrauch (General-Anzeiger für Bonn und Umgegend 1909, Nr. 7076 v. 12. Dezember, 9; BT 1909, Nr. 644 v. 20. Dezember, 12). Diese Zahl stieg binnen Jahresfrist auf über 30.000 Ende 1910 und über 40.000 Ende 1911 (BT 1910, Nr. 642 v. 19. Dezember, 12; MNN 1911, Nr. 556 v. 28. November, 8). In den nächsten zwei Jahren wurden weitere 10.000 Kochkisten Heinzelmännchen abgesetzt (MNN 1913, Nr. 565 v. 5. November, 7). Diese recht stete Absatzbewegung von ca. 5.000 Geräten pro Jahr beschleunigte sich während und durch den Weltkrieg. Im Frühjahr 1915 waren nach Firmenangaben über 80.000 Apparate im Gebrauch, Mitte des Jahres dürfte die Marge von 100.000 verkauften Geräten überschritten worden sein (MNN 1915, Nr. 136 v. 16. März, 6; BT 1915, Nr. 312 v. 21. Mai, 6).

Markenartikel besaßen während des Kaiserreichs vielfach konstante Preise, doch beim Heinzelmännchen galt dies nicht. Die einfache Grundkiste kostete Ende 1905 10,50 M, 1910 dagegen 14 M, 1912 gar 16 M (BT 1910, Nr. 642 v. 19. Dezember, 12; ebd. 1912, Nr. 644 v. 18. Dezember, 12; ebd. 1913, Nr. 252 v. 21. Mai, 12). Diese Preissteigerung setzte sich zu Beginn des Krieges recht kontinuierlich fort: 1915 lag der Grundpreis bei 18,50 M, Anfang 1916 bei 19,50 M, am Ende dann bei 22 M (BT 1915, Nr. 136 v. 15. März, 8; ebd. 1916, Nr. 142 v. 17. März, 6; ebd. Nr. 637 v. 14. Dezember, 6). Zu beachten ist, dass parallel auch die Preisspreizung zunahm. In München gab es 1907 Heinzelmännchen Kochkisten in sechs Ausführungen zu 14, 16, 18, 24, 27 und 30 M (BT 1907, Nr. 163 v. 31. März, 33), die Palette des Passage-Kaufhauses rangierte 1909 von 7,25 und 8,50 für die Sondervariante über 14, 18, 20 bis hin zu 28 und 31 M (BT 1909, Nr. 346 v. 11. Juli, 48). Im Sommer 1915 variierten die nur noch drei Einzelkistentypen zwischen 18,50 und 23,50 M, die Doppelkisten kosteten dagegen 36,75 resp. 40,50 M (BT 1915, Nr. 427 v. 22. August, 7). Die Einnahmen der Heinzelmännchen GmbH dürften daher tendenziell gestiegen sein, vielleicht auch die Gewinne. Durch diese für einen Qualitätsführer nicht unübliche Preispolitik verschloss man sich jedoch Märkte abseits des bürgerlichen Publikums. In der wichtigsten Frauenzeitschrift der SPD hieß es entsprechend: „Die sogenannten Heinzelmännchen-Kochkisten gehören bekanntlich zu den besten Selbstkochern, die zurzeit im Handel sind. Leider sind sie zu teuer, als daß ihre Anschaffung im bescheidenen proletarischen Haushalt allgemein möglich wäre“ (Die Gleichheit 1915, Für unsere Mütter und Hausfrauen, Nr. 2, 7). Stattdessen empfahl man Selbstzimmerei und den Kauf gängiger, 1,10 bis 1,60 M teurer Schamotteplatten.

Qualitätsführerschaft in der Werbung (Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens 13, 1913, III)

Diese Preispolitik erfolgte angesichts eines enorm heterogenen Marktes mit zahllosen Markenkochkisten, deren hohe Preise durch selbstgezimmerte Kisten unterboten wurden (vgl. den Überblick bei Witt, 1908). In einem der vielen Spezialkochbücher hieß es kurz vor dem Weltkrieg: „In allen Preislagen gibt es die verschiedensten Arten von ein- und mehrteiligen Kisten: leer, ausgepolstert, mit Isolierschicht und Blech ausgeschlagen, Selbstkocher in zylindrischer Form für 1-3 verschieden große Töpfe, Hartpapierkochkisten u.a.m. Namen wie: Küchenfee, Hausfreund, Phänomenal, Ideal u.a.m. reizen zum Kaufe an. Verschiedene Apparate sind auch für Backen eingerichtet. So das Heinzelmännchen der Firma Raddatz und Co., Berlin [sic!], der Freiburger zylindrische Apparat Ökonom u.a.“ (Marta Back, Die Kochkiste. Anleitung zur Herstellung und Verwertung nebst Kochvorschriften und einer Zusammenstellung von Gerichten, Leipzig o.J. [1913], 12).

Die meisten Anbieter scheiterten daran, überregionale Vertriebsnetze aufzubauen, kompensierten dies mit dem immer möglichen Versand gegen Nachnahme. Das Heinzelmännchen war anfangs technologischer Pionier, doch kurz vor dem Ersten Weltkrieg gab es zahlreiche ähnliche, vielfach preiswertere Angebote. Auch neue Technik wurden eingesetzt, anstelle der Schamottesteine verwandte die Kochkiste Oekonom Eisenplatten, die höhere Temperaturen ermöglichten, die Wärme allerdings auch früher abgaben (Wärme und Licht im Kriegswinter. II., MNN 1915, Nr. 607 v. 27. November, General-Anzeiger, 1; Franz Schacht, Die beste Kochkiste, Praktische Ratschläge für Haus und Hof 19, 1920, H. 3, 9-10).

Die Heinzelmännchen GmbH reagierte darauf einerseits mit Innovationen. Sie entwickelte eine Kochkiste mit elektrischer Heizung, die zwar „großes Interesse“ (Die erste Ausstellung der Geschäftsstelle für Elektrizitätsverwertung, Elektrotechnische Zeitschrift 32, 1911, 372) weckte, sich jedoch nicht etablieren konnte. Parallel verbesserte man die innere Struktur der Kochkiste. 1913 erhielt sie gleich vier neue Patente, für einen neuen Herdeinsatz der Steine, neue Anordnungen im Inneren der Kiste, neue Formen der Wärmeübertragung sowie neue Wärmespeicher (DRA 1913, Nr. 194 v. 18. August, 10; ebd. Nr. 218 v. 15. September, 13). Kritik am Durchrosten der Weißbleche griff man auf, verwandte Aluminiumeinsätze und bot Umrüstungen älterer Kisten an. Das Produkt wurde also verändert, auch wenn der Name gleich blieb.

Blech versus Aluminium: Kochkistenverbesserung durch Reparatur (Berliner Tageblatt 1911, Nr. 334 v. 7. Juli, 30)

Das lag auch an den Tücken der eigenen Werbung. Die Qualitätsführerschaft wurde mit Begriffen wie dem einer „bewährten Kochkiste“ (BT 1914, Nr. 129 v. 12. März, 30) unterstrichen, bewarb das Heinzelmännchen als die „Uridee aller ähnlichen Apparate“ (Westfälische Zeitung 1907, Nr. 120 v. 25. Mai, 7). Das erschwerte eine auf technische Innovation ausgerichtete Werbesprache. Anderseits änderte die Firma kurz vor dem Ersten Weltkrieg ihre Kundinnenansprache. Die Kochkiste wurde nun als „vollständigen Ersatz für den bisher üblichen Kochherd“ angepriesen, ferner behauptet, dass die Speisen aufgrund der kompakten indirekten Heizung einen besonders hohen Nährwert und Wohlgeschmack besäßen (Rosenheimer Anzeiger 1913, Nr. 292 v. 18. Dezember, 4). Während der Herd russig und klobig war, stand das Heinzelmännchen bereits für die weiße, reine Küche, die in der Zwischenkriegszeit zum Ideal werden sollte: „Nicht nur von außen elegant und einladend, auch von innen sieht er sich blitzblank an“ (Echo der Gegenwart 1914, Nr. 121 v. 25. Mai, 3). Die Kochkiste war nützlich, gewiss, ersparte Brennmaterial und Zeit. Doch zugleich erlaubte sie die „Befreiung der Frau von den Mühsalen des täglichen Kochens“, ermöglichte nicht nur emsiges Weiterschaffen, sondern auch geistige und körperliche Erholung (Echo der Gegenwart 1914, Nr. 122 v. 26. Mai, 6). Auch wenn der provokante Slogan „Die moderne Frau kocht nicht mehr“ in der Anzeige unterbrochen und umgebogen wurde, so verkörperte die Kochkiste schon vor dem Ersten Weltkrieg Rationalisierungs- und Emanzipationsideale, die erst in den 1920er Jahren allseitigen Widerhall fanden.

Neudefinition der Hausarbeit (Echo der Gegenwart 1914, Nr. 122 v. 26. Mai, 8)

Der Heinzelmännchen GmbH konsolidierte dadurch ihre Marktstellung, behauptete zugleich ihre Qualitätsführerschaft. Das war ein beträchtlicher Erfolg, denn die 1901 einsetzende Euphorie über die Kochkisten war ein Jahrzehnt später längst abgeebbt. Man „hat kein rechtes Vertrauen in die Sache gehabt“, hieß es selbstkritisch (R. Fabri de Fabris, Kleine Bilder aus großer Zeit. Die Kochkiste und anderes, Aachener Anzeiger 1915, Nr. 125 v. 30. Mai, 14): „Verlockend in ihrer blanken Frische und Neuheit schaut sie uns aus den Schaufenstern an; und in manchen Häusern begegnet man ihr und ihren billigeren Nachahmungen. In den Beratungsstellen des Nationalen Frauendienstes wurde sie unzählige Male vorgeführt; jede Frau interessierte sich für sie, jede lauschte aufmerksam, wenn man ihre Vorzüge pries, aber so recht durchzusetzen hat sie sich trotz ihrer unleugbaren Vorteile bei uns nicht vermocht“ (Die vier Heinzelmännchen in Hannoverschen Küchen, Hannoversche Hausfrau 13, 1915/16, Nr. 6, 1).

Parallel gelang es der Heinzelmännchen GmbH auch nicht, ihren Markenbegriff so zu etablieren, dass seine Nennung eindeutige Produktassoziationen mit sich brachte. Mercedes ist das um diese Zeit gelungen, denn darunter verstand man immer mehr ein Vorzeigeauto, einen kräftigen Lastwagen – während die gleichnamigen Schreibmaschinen, Schuhe, Zigaretten oder Rechenmaschinen in Nischen zurückgedrängt wurden. Dem Mercedes der Kochkisten gelang dies nicht. Die Legende der Kölner Heinzelmännchen blieb zu stark. Doch zugleich nutzten weiterhin andere Anbieter den Mythos der kleinen Helfer. Der Fensterfeststeller „Heinzelmännchen“ kam 1907 auf den Markt, gefolgt von einer gleichnamigen Möbelpolitur, einem Rasenmäher oder einem Sohlenschoner (DRA 1907, Nr. 144 v. 18. Juni, 12; 1912, Nr. 37, 14; ebd., Nr. 122 v. 22. Mai, 1; ebd. 1914, Nr. 30 v. 4. Februar, 13). Die Kochkiste Heinzelmännchen mochte zwar verbessert worden sein und sich im Markte weiter gut behaupten, doch die Unternehmensleitung vermochte ihrem Produkt kein Alleinstellungsmerkmal zu verleihen. Heinzelmännchen entwickelte sich im Gegenteil eher zu einem kaum definierbaren Gattungsbegriff.

Heinzelmännchen als Gattungsbegriff für moderne Küchengeräte (Daheim 48, 1912, Nr. 26, 31)

Der Weltkrieg als neue Chance sparsamen Wirtschaftens

Der Weltkrieg veränderte derartige Überlegungen tiefgreifend. Einerseits führte er die Debatte um die Kochkiste wieder auf die Anfangszeit von 1901 zurück, denn nun wurden gerade einfachere Geräte wieder breit propagiert: „Nun kann man in der mit Heu oder Holzwolle gefüllten Kochkiste fast ebenso gut und schnell kochen wie in dem teuren Heinzelmännchen-Apparat“ (Die verbesserte Kochkiste, Die Gleichheit 1915/16, Für unsere Mütter und Hausfrauen, 7). Anderseits aber war Sparsamkeit seither mehr als eine Tugend, wurde mit fortschreitender Kriegsdauer ein Zwang auch für bürgerliche Haushalte.

Das Heinzelmännchen als Hilfsmittel der sparsamen Hausfrau (Die Deutsche Frau 1, 1911, Nr. 47, 11)

Sparsames Wirtschaften war bereits vor dem Krieg ein zentrales Element der Werbung für das Heinzelmännchen (BT 1913, Nr. 550 v. 19. Oktober, 27). Dieses Mantra wurde weiter genutzt: „Unerreicht praktisch ist die Heinzelmännchen-Kochkiste durch bedeutende Ersparnis an Feuerungsmaterial und an Zeit“ (Ebd. 1914, Nr. 644 v. 19. Dezember, 12). Damit lag man im Trend, denn all das geschah nun für das Vaterland, für die Selbstbehauptung der kämpfenden, sich von einer Welt von Feinden eingekreist fühlenden Nation. Und in der Tat schnitt die völkerrechtswidrige britische Seeblockade die Deutschen von kaum ersetzbaren Nahrungs- und Futtermittelimporten ab. Die Frauenvereine und Militärbefehlshaber intensivierten die Haushaltsberatung, Kochkisten bildeten eine wichtige Waffe der Heimatfront. Im nationalen Überschwang führte dies auch zu vielfältig irrationalem Verhalten, wie man etwa an der Propagierung des vermeintlich nährstoffsparenden Fletscherns gut studieren kann. Auch die Heinzelmännchen GmbH behauptete verkaufsfördernd und wahrheitswidrig: „Die Speisen sind weit nahrhafter und ergiebiger, wie auf dem Herde zubereitete Gerichte“ (Militär-Wochenblatt 100, 1915, Anzeiger, 77). Doch die Kernargumente ihrer Werbung trafen zu, denn Brennmaterial konnte mit Hilfe des Heinzelmännchens durchaus gespart werden – im Herbst und Winter allerdings auf Kosten der Heizungswärme. Die Werbung hob zudem hervor, dass aufgrund des kaum möglichen Anbrennens der Speisen die Nahrung fast vollständig genutzt werden konnte (MNN 1915, Nr. 240 v. 12. Mai, 5).

Hervorhebung der Vorteile, kontinuierliche Erhöhung der Preise (Haus Hof Garten 37, 1915, 231 (l.), Münchner Neueste Nachrichten 1916, Nr. 170 v. 2. April, 10)

Die Kochkiste Heinzelmännchen galt als „ein Spargeist“ (General-Anzeiger für Hamburg-Altona 1915, Nr. 105 v. 6. Mai, 13). Ihr Kauf war Dienst an der Nation und würde sich angesichts der rasch steigenden Preise für Nahrung und Brennmaterialien gewiss ebenso rasch amortisieren. Das Heinzelmännchen war deutsche Wertarbeit, sein Geld wert, nicht „zu verwechseln mit wertlosen Nachahmungen“ (MNN 1917, Nr. 579 v. 15. November, 4). Entsprechend war es steter Bestandteil von Fachgeschäften und insbesondere den führenden Warenhäusern (Berliner Volks-Zeitung 1915, Nr. 177 v. 8. April, 9; BT 1916, Nr. 493 v. 26. September).

Die Kochkiste Heinzelmännchen als Kriegshelfer (Münchner Neueste Nachrichten 1916, Nr. 514 v. 9. Oktober, 3)

Die gerade zu Beginn des Krieges beträchtlich wachsende Nachfrage führte aber auch zu massiven Preissteigerungen. Der Preisabstand zwischen gängiger Tischlerware und dem Premiumprodukt stieg massiv an: Im Warenhaus Tietz wurden im Frühjahr 1918 einfache Kochkisten für 12,50 oder 20 M angeboten, dagegen kostete die Kochkiste Heinzelmännchen zwischen 53 und 111 M (Vorwärts 1918, Nr. 142 v. 26. Mai, 7). Die Heinzelmännchen GmbH verwies auf imaginäre Einsparungen von 70 bis 80 % Gas, sprach von der „altbewährten Heinzelmännchen-Kochkiste“ (Leipziger Tageblatt 1918, Nr. 113 v. 3. März, 24) als „Köchin ohne Lohn und Kost“ (MNN 1918, Nr. 94 v. 21. Februar, 4). Doch ist fraglich ob dies bei der Mehrzahl auch der bürgerlichen Kunden weiter verfing, zumal das Braten und Backen mangels Fett und Fleisch zunehmend in den Hintergrund trat. Viele Angehörige der Mittelschichten, insbesondere Rentner, wurden spätestens seit dem Hungerwinter 1916/17 in Mittelstandsküchen beköstigt, fielen als Käufer damit aus. Parallel gewannen sog. Kriegskochkisten an Bedeutung, „die, teils aus dem billigsten Material hergestellt, nur während der Kriegsdauer aushalten sollten, teils deswegen billig sein mußten, um bei kleinen Leuten Verwendung zu finden. Man ging sogar auf die Selbstanfertigung der Kochkiste und die Unterrichtung hierin zurück“ (Schacht, 1920, 9). Parallel aber entstand eine wachsende Palette weniger aufwändiger Kochhauben, -beutel und -glocken. Sie nutzten die gleichen physikalischen Grundprinzipien, waren aber deutlich preiswerter.

Kriegsbedingte Alternative zur Kochkiste: Beispiel einer Kochglocke (Berliner Volks-Zeitung 1917, Nr. 541 v. 23. Oktober, 4)

Trotz dieser sich verschlechternden Rahmenbedingungen war die Heinzelmännchen GmbH zu dieser Zeit hochprofitabel. Dennoch entschieden sich die Verantwortlichem zu einer Umwandlung in eine andere Rechtsform. Anfang Januar 1916 wurde die Heinzelmännchen GmbH aufgelöst und binnen weniger Monate liquidiert (DRA 1916, Nr. 20 v. 25. Januar, 8; Berliner Börsen-Zeitung 1917, Nr. 116 v. 9. März, 21). Parallel gründete man im Januar 1916 die Heinzelmännchen Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 100.000 M (BT 1916, Nr. 27 v. 15. Januar, 8). Die Patente und Warenzeichen wurden übertragen, doch bei der im Oktober erfolgten Erhöhung des Grundkapitals auf 300.000 M knirschte es gewaltig. Otto Ritter trat kurzfristig zurück, konnte sich dann aber durchsetzen (Details in DRA 1917, Nr. 151 v. 28. Juni, 10; ebd., Nr. 238 v. 6. Oktober, 6; ebd., Nr. 260 v. 1. November, 4; ebd., Nr. 272 v. 15. November, 9; ebd., Nr. 290 v. 7. Dezember, 7).

Ein altes neues Warenzeichen (Deutscher Reichsanzeiger 1918, Nr. 27 v. 31. Januar, 19)

Die Umstellung stärkte die Kapitalbasis des Unternehmens, wappnete es dadurch für neue Investitionen und die offenkundigen Marktprobleme. In der Bilanz war davon jedoch kaum etwas zu verspüren: 1916 schüttete die neue Aktiengesellschaft eine Dividende von 25 Prozent aus, 1917 waren es 15 Prozent. Der Gewinn lag 1916 bei 48.672 M und konnte 1917 auf 78.713 M gesteigert werden. Das Kassa- und Bankkonto war 1917 mit 157.924 M gut gefüllt (DRA 1918, Nr. 156 v. 5. Juli, 6; Berliner Börsen-Zeitung 1918, Nr. 311 v. 6. Juli, 10).

Ausdifferenzierung des Angebotes: Preiswertere Heinzelmännchen Kochglocke (Berliner Tageblatt 1916, Nr. 90 v. 18. Februar, 6 (l.); ebd. 1916, Nr. 154 v. 24. März, 8)

Die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft begünstigte die Einführung und Vermarktung einer neuen Heinzelmännchen Kochglocke, die auch als „Wunderglocke“ vermarktet wurde. Sie wurde bereits Ende 1915 von der Heinzelmännchen GmbH eingeführt und kostete je nach Ausstattung 4, 5 resp. 6 M (BT 1915, Nr. 626 v. 8. Dezember, 12; ebd. 1916, Nr. 43 v. 24. Januar, 6; ebd. 1916, Nr. 281 v. 8. April, 11). Die Werbung gründete auf dem Qualitätsimage der Heinzelmännchen Kochkisten, hob daneben aber Preis und Sparsamkeit hervor: „Original-Heinzelmännchen-Kochglocken bedeutend billiger als Heinzelmännchen-Kochkisten, glänzend begutachtet, Gas und Kohlen ersparend“ (MNN 1917, Nr. 214 v. 29. April, 9).

Die Kochglocke war eine von vielen neuen Hilfs- und Ersatzmitteln, mit denen Fett und Brennmaterial gespart werden sollte. Parallel kamen Grillpfannen mit Drahtaufsätzen auf, die von P. Raddatz, F.A. Schumann oder auch Warenhäusern angeboten wurden. Typisch war etwa eine kurzfristig intensiv beworbene Heissluftpfanne, die nur 1,60 M kostete und mit der man fettlos braten können sollte (BT 1916, Nr. 266 v. 25. Mai, 11). Auch Wilhelm Aletter, der „Erfinder“ der Kochkiste Heinzelmännchen, hatte im Dezember 1915 Pfannen-Patente erhalten (DRA 1915, Nr. 287 v. 6. Dezember, 10), die dann als OBU-Rostpfanne (Abkürzung für ohne Butter) vermarktet wurden (Eine neue Rostpfanne, Die Umschau 20, 1916, 580). Beide Produkte wurden jedoch nicht von der Heinzelmännchen GmbH resp. AG vertrieben. Aletters Vorwort für Hedwig Heyls (1850-1934) Werbebroschüre erinnerte zwar an seine „Erfindung“ der Kochkiste (Bratbüchlein für Rost- und Pfannengerichte zum Braten auf der ges. gesch. Rostpfanne „OBU“, Berlin 1917), doch OBU wurde von anderen Produzenten hergestellt. Karl Kraus (1874-1936) hat diese Vermengung anschließend allerdings sprachgewaltig in die Welt getragen (Es ist alles da, Die Fackel 18, 1917, Nr. 445-453, 54-56).

Lieferschwierigkeiten und ein Blick auf die unterschiedlichen Topfgrößen (Münchner Neueste Nachrichten 1918, Nr. 165 v. 2. April, 6)

Zurück zu den Kochglocken. Sie waren offenkundig kein Erfolg. Sie verschwanden rasch vom Markte, ohne dass dafür belastbare Gründe bekannt wären. Für die Heinzelmännchen AG wohl noch gravierender waren massive Lieferschwierigkeiten. Aluminium wurde schon länger nicht mehr verbaut, Weißblech war kaum noch vorhanden, Buchenholz strikt kontingentiert. Dies dürfte den Absatz zur Jahreswende 1917/18 deutlich verringert haben. Erst ab März konnten Fachgeschäfte und Versandhändler wieder liefern (MNN 1918, Nr. 111 v. 3. März, General-Anzeiger, 8; ebd., Nr., 121 v. 7. März, 4). Auch danach blieben Lieferschwierigkeiten üblich (Ebd. 1919, Nr. 56 v. 2. Februar, 6).

Friedenssehnsucht und Heinzelmännchen-Verkauf (Vorwärts 1918, Nr. 105 v. 17. April, 7)

Dennoch hatte die Heinzelmännchen AG genügend Finanzkraft, um eine Reihe neugestalteter Werbeanzeigen in Auftrag zu geben (Reclams Universum 1918/19, Nr. 11, s.p.). Hatten zuvor reine Textannoncen dominiert, so wurde nun wieder mit Heinzelmännchen und dem Hauptprodukt gespielt. Dies knüpfte an die Vorkriegszeit an – und es ist nicht verwunderlich, dass die Firma 1918 auch die Friedensehnsucht der Zivilbevölkerung zumindest verbal aufgriff.

Gas- und Kohlennot als Absatzchancen

Die Mangelsituation nach 1914 war für die Heinzelmännchen AG eine unternehmerische Chance. Das galt aber weniger wegen des nun anbrechenden Jahrzehntes der Ernährungskrise, als aufgrund des Brennstoffmangels. Erst fehlte Kohle, dann zunehmend auch das daraus hergestellten Gas. Brennstoffe verteuerten sich erheblich, wurden rationiert, waren teils nicht mehr erhältlich, Sperrstunden für Gas folgten. Holzdiebstahl wurde üblich, teils unausgesprochen geduldet. Die Kochkiste, nicht nur das Heinzelmännchen, wurden ab spätestens 1916 in lauten Tönen gepriesen: „Die Tugenden der Kochkiste sind noch niemals so ins helle Licht getreten wie heute. Wie man den wahren Freund erst in der Not erkennt, hat die Hausfrau sie jetzt als Helferin in allen Verengungen und Nöten einzuschätzen gelernt und die Kochkiste hat sich heute in den meisten Haushaltungen Hausrecht erworben oder erwirbt es sich“ (Wirtschaftsprobleme, Rhein- und Ruhrzeitung 1916, Nr. 432 v. 25. August, 3).

Energiesparen aus Vaterlandsliebe und Eigeninteresse (Reclams Universum 34, 1917/18, Nr. 7, s.p.)

Es dauerte noch geraume Zeit, ehe sich die Haushalte auf die neue Lage einstellten: „Eine mit Beginn des Krieges einsetzende Werbetätigkeit für den Feuerung sparenden Gebrauch von Kochhilfsmitteln, wie Kochkiste, Kochbeutel, Heinzelmännchen usw., denen sich die fettsparende Bratpfanne und die Kochtüte anschlossen – Einrichtungen, die Trotz der Teuerung immer neue Anschaffungen erforderlich machten – wurde erst von Erfolg gekrönt, als der eherne Zwang der Not dahinterstand“ (Martha Voß-Zietz, Praktische Hauswirtschaft im Kriege, in: Goetz Briefs, dies. und Maria Stegemann-Runk, Die Hauswirtschaft im Kriege, Berlin 1917, 39-64, hier 59-60).

Heinzelmännchen für die Energiekrise (Münchner Neueste Nachrichten 1918, Nr. 435 v. 29. August, 5)

Die Werbung griff diese Notlage immer wieder auf, appellierte sowohl an den Patriotismus der Kundschaft als auch an simple Nutzenerwägungen. Zugleich aber versuchte die Heinzelmännchen AG ihre Kochkisten vom Odium des Notbehelfs zu befreien, handele es sich dabei doch auch um „in Friedenszeiten nützliche Wirtschaftsgegenstände“ (Haus Hof Garten 39, 1917, 265). Nach Kriegsende war Gas in vielen Städten nur zu vorher festgesetzten Zeiten am Morgen und zu Mittag verfügbar. Langes Kochen war nicht mehr möglich: „Ohne Kochkiste gibt es kein gutes Mittagessen mehr und mit ihr werden die Hausfrauen die Gas- und Kohlenknappheit in der Küche nicht so schmerzlich empfinden“ (Gassperre und Kochstunden, Badische Post 1919, Nr. 246 v. 22. Oktober, 7). Es ist anzunehmen, dass dies den Absatz der Heinzelmännchen beförderte, doch weiterhin waren diese für viele Kunden zu teuer. Die Gas- und Kohlennot mündete zwar in eine breite Nutzung der Brennstoffsparer, doch davon profitierten vor allem billige, vielfach selbst gezimmerte Kisten.

Heinzelmännchen als Universalpaket gegen Teuerung und Energieknappheit (Reclams Universum 36, 1920, H. 36, V (l.); Illustrirte Zeitung 157, 1921, Nr. 4057 v. 22. September, 249)

Die Brennstoffversorgung normalisierte sich erst 1921 wieder. Auch die Werbeaktivitäten der Heinzelmännchen AG verliefen nun wieder in Vorkriegsbahnen. Nicht nur bei P. Raddatz gab es neuerlich regelmäßige Präsentationen des Heinzelmännchens (BT 1921, Nr. 74 v. 14. Februar, 7; ebd., Nr. 121 v. 14. März, 8). Brennstoff sollte weiter gespart werden, doch neue alte Argumente tragen wieder hervor: „Den Haushalt vereinfachen, das Kochen einschränken. Das Heinzelmännchen, die Kochkiste, muß heran. Am Morgen setzt man den kochenden Topf hinein, am Abend nimmt man das fertige Gericht heraus. Die Hauptmahlzeit ist auf den Abend zu verlegen“ (Anna Plothow, Die zu Hause bleiben, Berliner Volks-Zeitung 1920, Nr. 298 v. 27. Juni, 5). Durchgesetzt hat sich das nicht. Und es ist ebenso unwahrscheinlich, dass die vermehrten Exportbestrebungen dieser Zeit (Das Echo 40, 1921, 3375) devisenträchtigen Erfolg hatten. Die vor dem Weltkrieg noch belieferten Kolonien – die Familie Raddatz besaß enge Verbindungen zu Deutsch-Ostafrika – waren schon längst weggebrochen (Briefe aus Damuka, Friedenauer Lokal-Anzeiger 1907, Nr. 133 v. 9. Juni, 5).

Niedergang während der Hyperinflation

1921 und 1922 waren für die Heinzelmännchen AG dennoch wirtschaftlich erfolgreiche Jahre. Die Dividende betrug 1921 8 Prozent, stieg aufgrund der galoppierenden Inflation 1922 gar auf 100 Prozent. Der Gewinn lag bei 61.918 resp. inflationsbedingten 818.188 M. Auch die Kassa- und Bankbestände explodierten von 176.678 auf 1,675 Mio. M (DRA 1922, Nr. 159 v. 21. Juli, 10; ebd. 1923, Nr. 255 v. 2. November, 4). Geld verlor langsam seine Ordnungs-, insbesondere aber seine Wertaufbewahrungsfunktion.

Die Heinzelmännchen AG war an sich für die Härten der Hyperinflation finanziell gut gewappnet. Otto Ritter und die Familie Müntzel waren weiterhin die bestimmenden Kräfte bei P. Raddatz. Nach dem Ausscheiden Fritz Müntzels übernahmen seine Nachfahren 1927 dessen Anteile (DRA 1927, Nr. 278 v. 29. November, 5). Ritter schied erst 1937 aus der Gesellschaft aus (Ebd. 1937, Nr. 5 v. 8. Januar, 7). Er hatte in der Zwischenzeit weitere unternehmerische Aktivitäten begonnen, etwa als Geschäftsführer der 1919 gegründeten Gesellschaft für Zellstoffveredelung oder als Miteigentümer der Max Kray & Co. Glasindustrie Schreiber AG (Berliner Handels-Register 57, 1921, Abt. B, 803; ebd. 67, 1931, Abt. B, 838). Dennoch brach während der Hyperinflation das Geschäft der Heinzelmännchen AG zusammen, wenngleich der Bankrott noch vermieden werden konnte. Nach der Währungskonsolidierung schrieb das Unternehmen 9.542 RM Verlust, weitete diesen 1925 auf 10.490 RM aus. Dividenden wurden keine mehr gezahlt, die Kassa- und Bankbestände lagen Ende 1925 bei ganzen 156 RM (DRA 1925, Nr. 248 v. 22. Oktober, 7; ebd. 1926, Nr. 171 v, 26. Juli, 10). Ende September gelang noch die Umstellung des Grundkapitals auf nunmehr 40.000 RM (Ebd. 1925, Nr. 262 v. 7. November, 10).

Die Kochkiste Heinzelmännchen als Teil der modernen Küche (C.V.-Zeitung 3, 1924, 271)

Eine Geschäftsbelebung aber misslang. Die Heinzelmännchen AG musste ihre Werbeausgaben von 10.820 M 1921 über 24.489 M 1922 auf ganze 925 RM im Jahre 1924 reduzieren. Kochkisten wurden zwar weiterhin als Haushaltsmaschinen verwandt und empfohlen, waren Küchenbestandteil vieler Siedlungen des Neuen Bauens und auch der vor allem heute berühmten Frankfurter Küche. Doch ihre Defizite wurden von der nunmehr Bahn greifenden Vitaminforschung pointiert benannt. Das lange Kochen bei hohen Temperaturen zerstörte B- und C-Vitamine sicher. Für den Misserfolg entscheidend aber war der zu hohe Preis. Die Heinzelmännchen AG war anders als vor dem Weltkrieg nicht mehr in der Lage ihre Kochkisten zu verbessern. Andere Anbieter boten analoge Geräte zu günstigeren Preisen. Oder, um der mir unbekannten Hilde Koslowski das Wort zu erteilen: „Also: solche Kochkiste mußte ich haben. Nun mir etwa eine ‚Heinzelmännchen‘ einfach kaufen? Das litt mein Sinn für Sparsamkeit denn doch nicht“ (Wie ich statt zu einer Kochkiste zu einem Kochkorbe kam, Thüringer Imkerbote 7, 1927, 15).

Es folgte eine längere Abwicklung. Seit 1927 residierte das Einkaufsbüro der Heinzelmännchen AG in der Leipzigerstr. 122/123, am Stammsitz von P. Raddatz (Berliner Adreßbuch 1927, TI, 1208), wurde also nebenher betrieben, mochte der Firmensitz in Moabit auch weiterhin bestehen (Ebd., T. IV, 419). Zuvor konnten die Verluste auf 1926 1504 RM und 1927 201 RM verringert werden, doch 1928 steigen sie wieder auf 6574, 1929 auf 13.683 RM (DRA 1927, Nr. 115 v. 18. Mai., 4; ebd. 1928, Nr. 144 v. 22 Juni, 9; ebd. 1929, Nr. 225 v. 26. September, 11; ebd. 1930, Nr. 208 v. 6. September, 4). Zwar hatte man in der Zwischenzeit weiterhin Kochkisten verkauft, doch Gewinne waren nicht mehr zu erwarten. Die Heinzelmännchen AG wurde am 12. September 1929 aufgelöst, Otto Ritter betrieb die sich bis 1931 hinziehende Liquidation (DRA 1929, Nr. 226 v. 27. September, 5; ebd. 1929, Nr. 231 v. 3. Oktober, 7; Berliner Handels-Register 67, 1931, Abt. B, 780).

Weiternutzung als Gebrauchtware (MNN 1925, Nr. 214 v. 4. August, , General-Anzeiger, 2 (l. oben), ebd. 1928, Nr. 102 v. 14. April, General-Anzeiger, 4 (l. unten); Westfälische Neueste Nachrichten 1933, Nr. 59 v. 10. März, 13 (Mitte unten); Westfälische Zeitung 1933, Nr. 124 v. 18. September, 8 (r. oben); Annener Zeitung 1941, Nr. 298 v. 19. Dezember 4)

Heinzelmännchen-Kochkisten wurden auch danach noch weiter gehandelt. Sie waren jetzt aber nur noch Teil des seit langem bestehenden Gebrauchtwarenhandels. Der Mercedes unter den Kochkisten bewahrte seinen Wiederverkaufswert bis weit in den Zweiten Weltkrieg hinein. Aus dem Alltag der vielen war das Heinzelmännchen damals aber schon längst verschwunden; allerdings nicht so jäh wie einst die Heinzelmännchen aus Köln.

Entkoppelung: Heinzelmännchens Emanzipation von der Kochkiste

Das lange Ende der Kochkiste Heinzelmännchen bedeutete das Ende einer aus der Mode gekommenen Haushaltsmaschine, die das Odium der Kriegsnot nicht abstreifen konnte, die mit neuen Narrativen wie Frisch– und Rohkost nur schwer zu verbinden war. Auch für die Heinzelmännchen war die Kochkiste nur eine Episode. Als imaginäre Helfer konnten sie sich nicht nur in der Musik und Literatur behaupten, sie gewannen in der Konsumsphäre sogar neue Bedeutung – wenngleich die neue Sachlichkeit eigentlich eine neue Produktsprache verlangte, etwa bei der 1927 erfolgten Umbenennung des von Dr. Thompson produzierten Waschmittels Heinzelmännchen in Ozonil (Dresdner Nachrichten 1927, Nr. 214 v. 8. Mai, 19; Arbeit, die sich von selbst erledigt!, Coburger Zeitung 1929, Nr. 204 v. 31. August, 4).

Dr. Oetker-Werbung mit Heinzelmännchen (Münchner Neueste Nachrichten 1926, Nr. 340 v. 9. Dezember, 6)

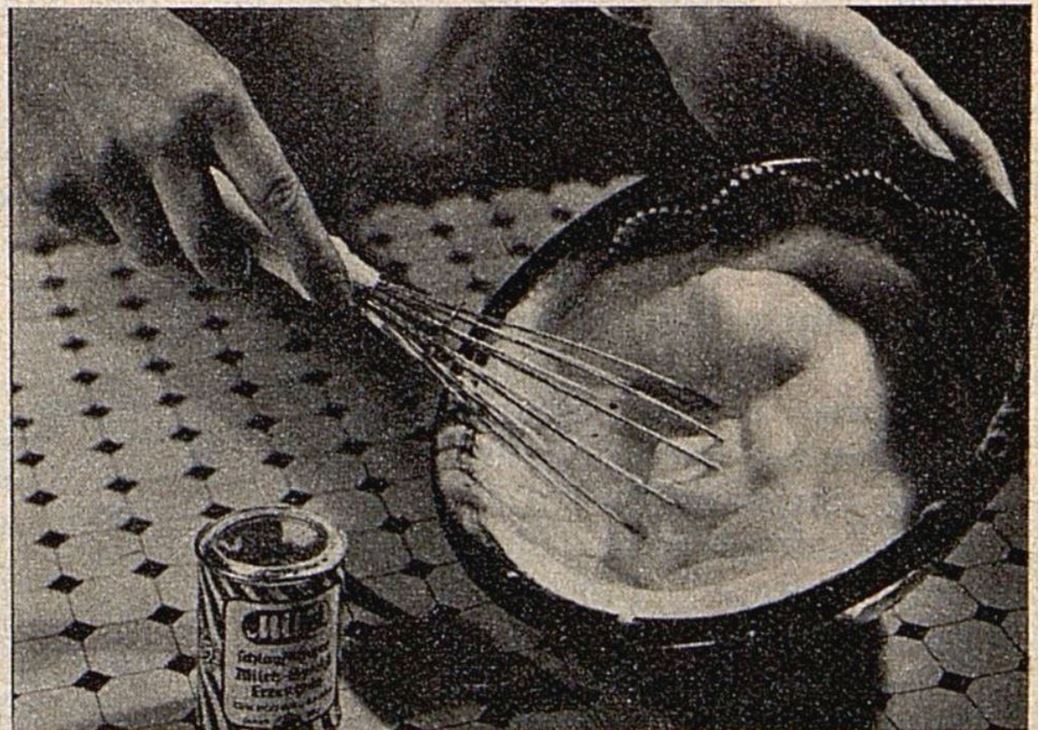

Doch die Idee von Produkten, die wie die Kölner Helfer still und bedächtig im Hintergrund arbeiteten, blieb eine werbeträchtige Verheißung auch der vermeintlich goldenen 1920er Jahre. Schuhkrem (mit deutschem k) Heinzelmännchen versah noch bei Kriegsende seinen Ersatzdienst (BT 1918, Nr. 383 v. 29. Juli, 6), während das altbewährte US-Stärkeprodukt Mondamin nach der Überwindung der Hyperinflation zum „Heinzelmännchen im Teige“ agierte: „Es arbeitet verborgen und bringt den Teig zum Treiben, bis sich ein guter Kuchen ergibt“ (Berliner Volks-Zeitung 1924, Nr. 575 v. 4. Dezember, 8). Das ließ den Konkurrenten Dr. Oetker nicht ruhen. Das stets übernahmefreundliche Bielefelder Unternehmen pries die in „ihren“ Rezepten kondensierten Erfahrungen von Kochschule und Hausfrauen, mit deren Hilfe das Backen flugs von der Hand ging. Während in Anzeigen Dr. Oetkers die Heinzelmännchen speisenbewehrt aufmarschierten, nutzte man andernorts die traute Kölner Geschichte offensiv in der Backin-Werbung (Annener Zeitung 1929, Nr. 154 v. 8. November, 6).

Heinzelmännchen im Haushalt (Münchner Neueste Nachrichten 1926, Nr. 318 v. 17. November, 6)

Abseits des schon um 1900 besetzten Terrains gewannen die immer wieder neu, immer wieder gleich gezeichneten Hausgeister weiter Terrain: Die seitdem rasch gestiegene Zahl der Putz- und Reinigungsmittel bildete eine Armee von Helfern, gewiss größer als die auf 115.000 Soldaten gedeckelte Reichswehr. In Berlin entstand die Steglitzer Teppichreinigung Heinzelmännchen, gleichnamige Putztücher, ein in München produzierter Metallreiniger oder ein entsprechendes Berliner Metallputztuch bildeten nur Vortrupps hygienisch agierender Saubermännchen (Friedenauer Lokal-Anzeiger 1918 v. 6. September, 4; Berliner Adreßbuch 1932, T. II, 457; MNN 1926, Nr. 238 v. 28. August, 12; Berliner Volks-Zeitung 1929, Nr. 424 v. 8. September, 8).

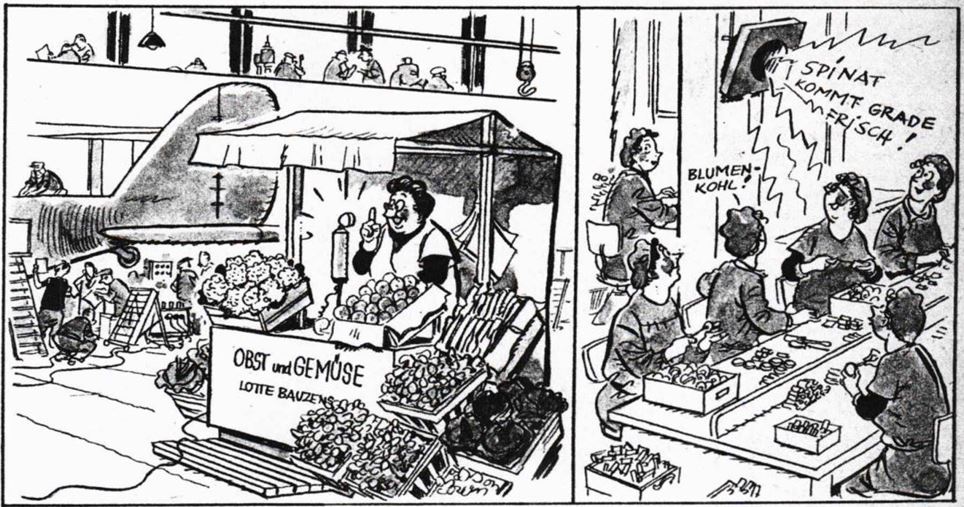

Auch Dienstleistungen wurden im Vergleich mit 1900 nun häufiger mit Heinzelmännchenattributen versehen, zumal wenn sie Teil der surrenden Verkaufsmaschine Stadt waren. Bäcker konnten nach dem verlorenen Weltkrieg endlich wieder normal werkeln, „wieder waren freundliche Heinzelmännchen früh geschäftig, die leckeren Brötlein zu verfertigen, auf daß sie sich rechtzeitig auf dem Frühstückstisch einfänden.“ Doch die Rolle der boshaften Schneidersgattin übernahm nun die Obrigkeiten mit ihren restriktiven Vorgaben für das nächtliche Backen. Brötchen würden nicht verschwinden, doch müssten die Bäcker selbst die „freudig schaffenden Heinzelmännchen arbeitslos auf die Straße“ werfen (Das Rundstück. Ein Märchen aus verklungenen und aus neuen Tagen, Altonaer Nachrichten 1925, Nr. 253 v. 28. Oktober, 5). Derartige Schilderungen zeugten vom sich verändernden Arbeitsethos einer rationalisierten Arbeitsgesellschaft, in der man Heinzelmännchen nicht nur ahnend beschrieb, sondern sie zur Eigenbeschreibung nutzte, sich selbst also verzwergte. Das galt auch für andere Bereiche des Handwerks, dessen Technisierung zentrale Fertigkeiten an Maschinen delegierte, denn „die Maschinen, die Heinzelmännchen unserer Zeit, erwachen aus dem Schlaf und sie rühren und schlagen, kneten und schaffen“ (Beim Weihnachtsbäcker, Westfälische Zeitung 1927, Nr. 283 v. 3. Dezember, 5). Wichtiger noch wurde der Konsumentenblick: Heinzelmännchen praktizierten Dienst am Kunden, in den Kaufhäusern surrte es tagsüber wie einst im nächtlichen Köln: „Die Menschen brauchen überhaupt nichts zu tun. Die Heinzelmännchen bei Friedmann können sich richtig bewegen, sie backen das Brot in einer Backstube, sie nähen und bügeln beim Schneider, sie zapfen die Weinflaschen voll Wein beim Küfer, sie hauen die Kohlen im Bergwerk“ (Weihnachten in der Stadt, Volkswacht 1928, Nr. 293 v. 14. Dezember, 3). Die Kunden mussten nur zahlen.

Bedeutungstransfer: Gas als Heinzelmännchen (Coburger Zeitung 1925, Nr. 58 v. 10. März, 4)

Das galt auch für neue technische Möglichkeiten, die eine zunehmend selbstverständliche Gas- und Elektrizitätsversorgung in der Zwischenkriegszeit eröffnete. Gasherde und Elektrogeräte erschienen als Heinzelmännchen. Sie würden die Fron der Alltagsarbeit durchbrechen, manches automatisieren, vieles leichter machen, Neuland erschließen. Das galt etwa für die Höhensonne Heinzelmännchen der Münchener Firma von Georg Heinzelmann, den gleichnamigen Berliner Staubsaugerverleih oder den in Bochum entwickelten und ebenso benannten elektrischen Waschkessel (MNN 1922, Nr. 454 v. 12. November, 9; BT 1924, Nr. 544 v. 15. November, 15; MNN 1924, Nr. 210 v. 4. August, 12). Abseits derartiger Einzelprodukte wurden in den späten 1920er Jahren Elektrogeräte zu Wiedergängern der alten Heinzelmännchen. In Amerika war ihr Wirken schon Alltag, Deutschland aber würde folgen (Die Heinzelmännchen der amerikanischen Hausfrau, Berliner Börsen-Zeitung 1926, Nr. 563 v. 3. Dezember, 14; C. Hermann, Elektrische Heinzelmännchen, Hannoversche Heinzelmännchen 23, 1925/26, Nr. 45, 3-4; Heinzelmännchen im Haushalt, ebd. 29, 1931-32, Nr. 8, (9)). Eine neue Zeit schien bevorzustehen: „Sie erwacht am Morgen, erwacht in einen scheinbar so nüchternen Alltag, und empfindet, verwöhnt von den neuen Errungenschaften, vielleicht gar nicht, daß die Märchen früherer Zeit – geradezu ‚über Nacht‘ – Wirklichkeit geworden sind. Heinzelmännchen, die wirken, während der Mensch schläft? Die elektrischen Stromgeister sind unsere Heinzelmännchen“ (Richard Rieß, Die elektrische Hausfrau, Berliner Börsen-Zeitung 1930, Nr. 349 v. 28. Juli, 6). Dieses Bild hielt sich bis zur Wirtschaftswunderzeit – und den Rest können Sie vielleicht aus eigenem Erleben ergänzen.

Kontinuierliche Träume: Haushaltsgeräte als Heinzelmännchen (Hamburger Abendblatt 1968, Nr. 103 v. 3. Mai, 19)

Lässt man sich auf diese lange Perspektive ein, so wird aus der hier genauer untersuchten Kochkiste Heinzelmännchen ein recht typisches Produkt in einer langen und seit Beginn moderner Konsumgesellschaften nie wieder abgebrochenen Reihe von Konsummythen. Sie vermengten Kindheitsträume, Vorstellungen von Muße und freiem Leben mit Glück, Lebenssinn und Wohlstand. Sie nutzen diese aber zugleich für den Absatz immer neuer, strukturell ähnlicher Produkte. Sie mochten alle ihren Wert haben, Aufgaben erfüllen, Not wehren, den Einzelnen anderen gegenüber darstellen, ihm bei der Bewältigung von Alltagsaufgaben helfen. Doch sie waren und sind immer auch Teil einer imaginären Traumwelt, mit der wir uns gerne umgeben, auch wenn wir wissen, dass sie letztlich nichts anderes als eine fromme Legende ist. Bleibt uns aber anderes?

Uwe Spiekermann, 10. Dezember 2022

PS: Die Kochkiste „Heinzelmännchen“ im Haushalt des Architekten Otto Haesler

Museumsbesuche bilden. Das Otto-Haesler-Museum ist dafür ein Musterbeispiel. Wer sich für die Geschichte des Neuen Bauens interessiert, wird es gewiss kennen, denn dieses Celler Kleinod präsentiert nicht nur das bauliche Schaffen des namensgebenden Vordenkers eines preiswerten Siedlungsbaus Ende der 1920er und Anfang der 1930er Jahre. Es erlaubt am Ort der Celler Arbeitersiedlung „Blumläger Feld“ auch direkte Einblicke in das Wohnen dieser Zeit. Haesler (1880-1962) wird in der Öffentlichkeit bis heute nicht in eine Reihe mit den bürgerlichen Säulenheiligen des Neuen Bauens und des Bauhauses gestellt – obwohl er nach der Entlassung von Hannes Mayer (1889-1954) 1930 vor Mies van der Rohe (1886-1969) die ehrende Einladung erhielt, das Bauhaus zu leiten. Otto Haesler lehnte damals ab, die vielen eigenen Bauvorhaben verpflichteten. In Celle, seiner Hauptwirkungsstätte, ist das jedoch anders. Rudolf Becker, just mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet, setzt andere, historisch präzisere Akzente. Er war und ist die treibende Kraft dieses Museums – und wenn Sie mal wieder nicht wissen, was Sie mit Ihrer Zeit anfangen sollen, dann reisen Sie doch nach Celle und nehmen an einer seiner Führungen teil. Es wird sich lohnen.

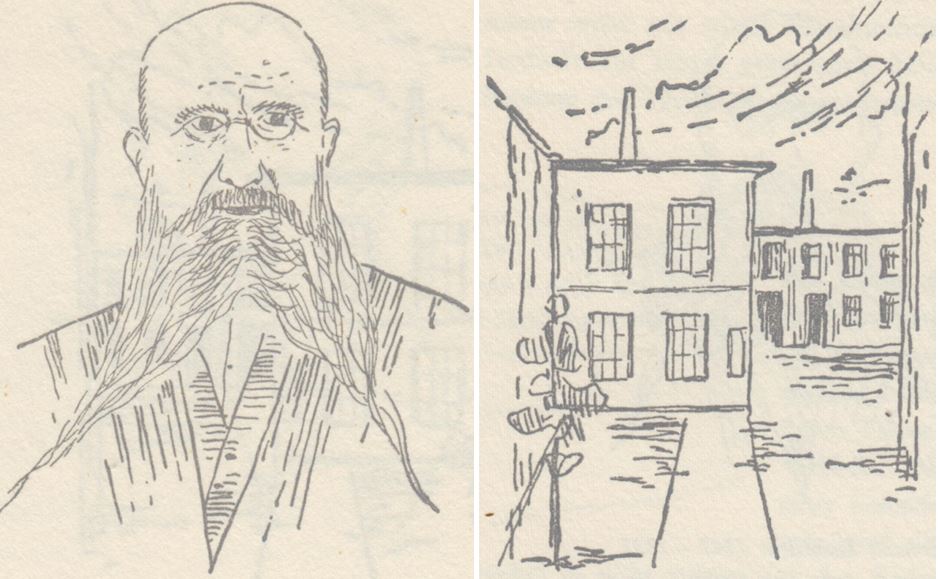

Das gilt auch abseits des sozialen Wohnungsbaus – und das erlaubt mir eine kleine Ergänzung zur oben ausgebreiteten Geschichte der Kochkiste „Heinzelmännchen“. Denn dort, im Otto-Haesler-Museum stand, nein thronte sie: Sie war Teil der gutbürgerlichen Küche Haeslers. Und Herr Becker erlaubte Stefanie Waske und mir das Zücken der Fotoapparate, um genauer festzuhalten, was zuvor nur mittels Anzeigen und Beschreibungen vor Augen geführt werden konnte.

Die Kochkiste ist gut erhalten, trotz ihres Alters von wohl 114 Jahren. Es handelt sich um eine der frühen einfacheren Varianten – Haesler errichtete sein Wohnhaus in der Celler Wittinger Straße 4 von 1909 bis 1910. Das Schloss ist rostfrei und gut gepflegt, die Farbigkeit des Heinzelmännchen-Warenzeichens besticht und zeugt von solider Verarbeitung.

Öffnet man die Kochkiste, so sieht man den runden, sich an den Topf anschmiegenden Einsatzschacht, die seitliche Dämmung, den Heizstein am Grunde und den wärmehaltenden Schutz im Deckel. Der aus Schamotte bestehende Heizstein hat einen integrierten, nicht überstehenden Griff und eine Werbeinschrift, die ihn als Teil des Originalangebotes ausweist.

Die beiden Warenzeichen unterstreichen den Anspruch der Berliner Heinzelmännchen GmbH, ein hochwertiges Markenprodukt anzubieten, den Qualitätsmarktführer seiner Zeit. Das Motiv auf dem Heizstein weicht von dem 1906 geschützten Warenzeichen allerdings leicht ab; und es ist unklar, ob es sich um einen später ergänzten Einsatz handelte (die Steine konnten durch Druck und Hitze reißen) – oder ob diese generell leicht variierten.

Auf dem Deckel prangte jedenfalls das Original-Warenzeichen und gibt heute noch einen Abglanz von der farbigen Produktwelt des Kaiserreichs, von der Strahlkraft der neuen Teerfarben auf Plakaten, Verpackungen und Gebrauchsgütern.

Die letzten beiden Fotos geben Ihnen einen noch genaueren Eindruck von der Größe der kleinen Kochkiste „Heinzelmännchen“. Eine einfachere, aber ebenso große Kochkiste war in den späten 1920er Jahren nicht nur Teil vieler „Frankfurter Küchen“, sondern auch Bestandteil der Haeslerschen Arbeiterküchen. Wenn Sie sich davon ein eigenes Bild machen wollen, so gehen Sie ins Museum, ins Otto-Haesler-Museum oder eines in Ihrer Nähe. Denn Museumsbesuche bilden nicht nur. Sie weiten unseren Horizont und sind voller Überraschungen.

Uwe Spiekermann, 26. August 2024