Um 1900 konnte man mit alkoholfreien Getränken eine schnelle Mark machen. Kohlensäure, Essenzen und Aromastoffe ermöglichten neuartige Angebote, die neben Wasser, tradiertem Fruchtsirup, die Heilwässer und Heißgetränke traten. Seit 1896 entstanden zudem alkoholholfreie Weine und auch alkoholfreie Biere. Sie waren teils Werbefiktionen, entsprachen vor allem geschmacklich nur selten den alkoholhaltigen Originalen. Doch Alkoholika wurden damals verstärkt in Frage gestellt, Mäßige und Abstinente forderten eine Nüchternheitswende – und der Markt, viele Tüftler und Geschäftsleute lieferten. Sie agierten in einem gestalterischen Möglichkeitsraum, denn die uns geläufigen Produktkategorien waren noch nicht definiert und staatlich reguliert. Die Nichtalkoholika spiegelten und materialisierten denn auch die tiefgreifenden wirtschaftlichen, sozialen, wissenschaftlichen und technologischen Brüche der Jahrhundertwende, des Fin de Siècle.

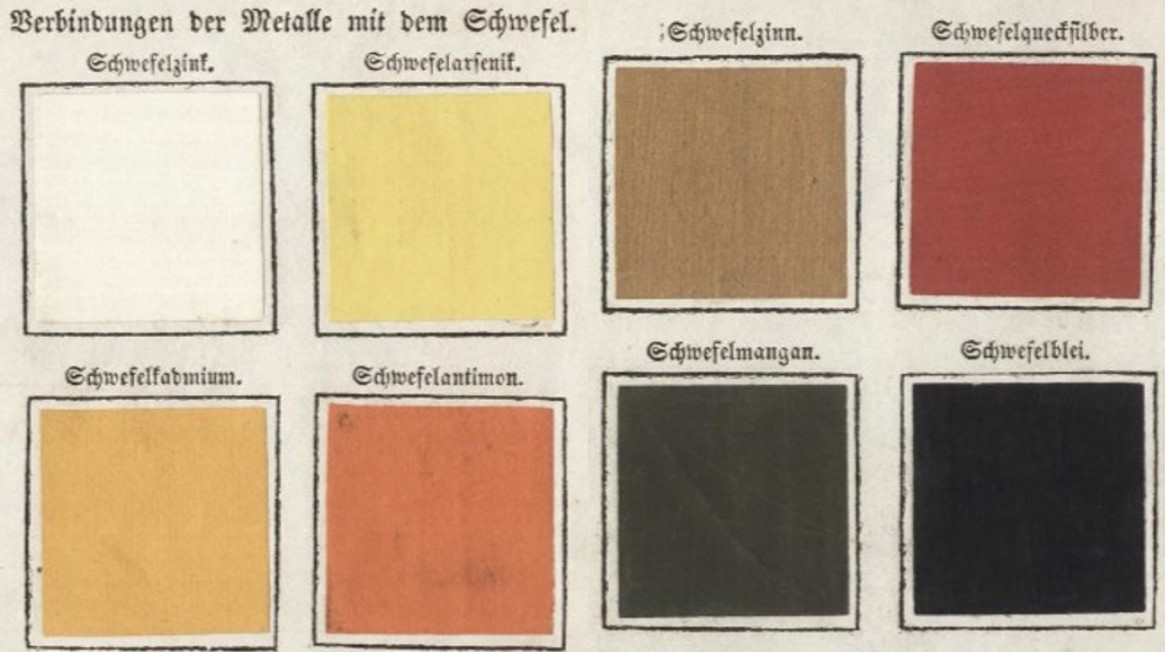

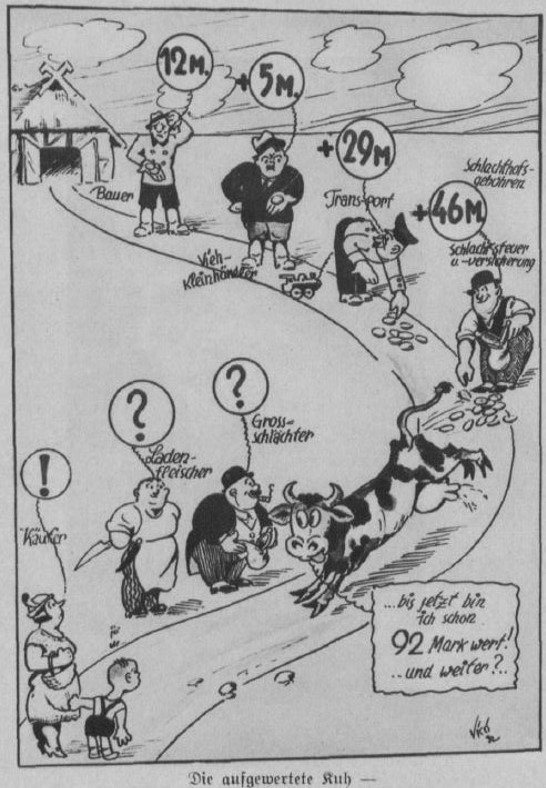

Die soziale Frage dominierte die Politik, der Gegensatz zwischen Arbeit und Kapital überwölbte und verdrängte die autoritäre Ordnung der ständischen Gesellschaft. Die Ernährungswissenschaften hatten tradierte Vorstellungen über richtiges Essen (und Trinken) in Frage gestellt. Das Wissen um chemische Stoffe und den Stoffwechsel in Pflanzen, Tieren und Menschen erlaubte überzeugende, „gesunde“ Alternativen. Neu entwickelte Maschinen ermöglichten Eingriffe in das Innere der nun gewerblich umgestaltbaren Natur. Seit den 1860er Jahren nahm die Zahl neuartiger Lebensmittel rasch zu, Rübenzucker und Säuglingskost, Margarine und Suppenpräparate sind nur plakative Beispiele für eine große und wachsende Palette immer neuer Angebote. Auch die Getränke veränderten sich: Seit den 1820er Jahren kam der Kartoffelschnaps, der „Branntwein“ auf, und das tradierte Bier veränderte sich seit den 1870er Jahren zu einem zuvor kaum denkbaren standardisierten Produkt. Auch Nichtalkoholika blieben vom Malstrom der Umgestaltung nicht unberührt: Die zunehmend separierte, gefilterte, auf hohen Fettgehalt optimierte und teils auch pasteurisierte Milch unterschied sich deutlich vom Melkertrag früherer Zeiten. Ähnliches galt für die „künstlichen“, mit Kohlensäure prickelnd gehaltenen Mineralwässer, die gegenüber ihren „natürlichen“ Namensvettern Geschmacks- und Haltbarkeitsvorteile hatten. Während aber in Großbritannien und den USA auch „Soft Drinks“, also kunstfertige Mischungen aus Wasser, Kohlensäure, Kräuterextrakten, Aromen, Zucker und Süßstoffen entstanden – Tonic Water und Coca-Cola sind bekannte Beispiele –, blieb dieses Marktsegment in Mitteleuropa unterentwickelt. Teurer Zucker, das Hausbrauen, ein weniger strikt agitierender Protestantismus und die vermeintlich „schwache“ Natur dieser Getränke bieten Erklärungen.

Der Aufschwung der alkoholfreien Getränke um die Jahrhundertwende war demnach eine nachholende Entwicklung. Sie verlief entsprechend stürmisch, schuf zugleich Wildwuchs und Marktverwerfungen. In dem neuen Marktsegment wurden nicht einfach Getränke entwickelt und verkauft, sondern zugleich Träume von Gesundheit und Nüchternheit. Das lockte Investoren, Techniker und Wissenschaftler: Hier war Neuland zu gewinnen, Vermögen anzuhäufen, ein späteres ehrsames Leben als wohlsituierter Erfinder und Unternehmer möglich.

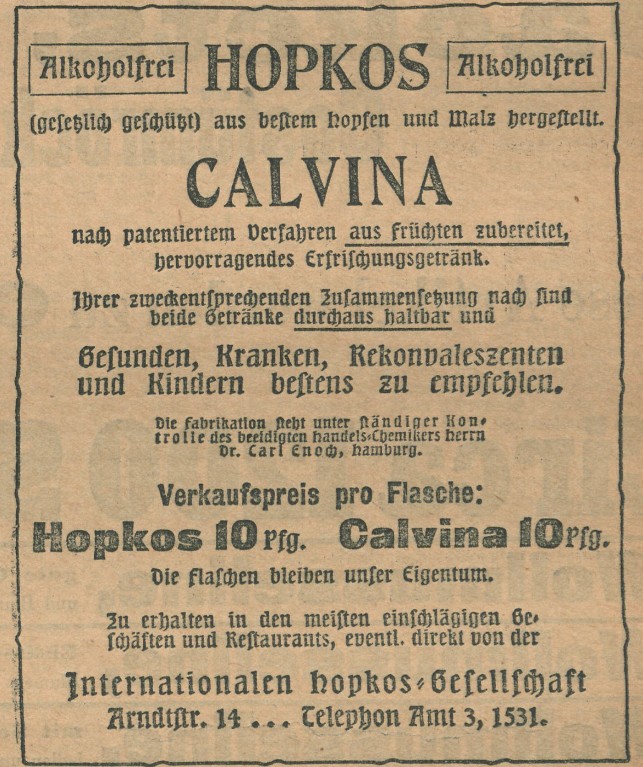

Hopkos war eines der bekanntesten Beispiele dieser ersten Welle alkoholfreier kohlensäurehaltiger Getränke, die langfristig die hiesigen Trinkgewohnheiten tiefgreifend umgestalten und neue Probleme schaffen sollten. Doch Hopkos verkörperte erst einmal Fortschritt, zielte auf ein neues besseres Leben. Es wurde als Bierersatz vermarktet, gar als alkoholfreies Bier, schließlich bestand es – so die lockende Werbeaussage – aus Hopfen und Malz. Wohlschmeckend und alkoholfrei war es, die Tage des alten, alkoholhaltigen Bieres schienen gezählt. Doch Hopkos verschwand nach ein, zwei Jahren wieder vom Markt, wurde ersetzt durch andere, ähnliche Getränke. Die schnelle Mark machten nur wenige, denn trotz einer modernen „amerikanischen“ Werbung verloren die meisten Investoren Geld. Es ist besonders reizvoll, ein solches Scheitern historisch zu analysieren, denn gängige Lohnschreiber präsentieren vorrangig Erfolgsgeschichten. Das Beispiel Hopkos steht zugleich beispielhaft für die große Zahl von Lebensmittel-„Hypes“, die bis heute immer wieder aufköcheln, von Werbung und (nicht nur käuflichen) Medien unterstützt und forciert. Um 1900 klangen die hoffnungsfrohen Aussagen von Wandel, Reform und Transformation vielfach ähnlich wie heutzutage, die „wir“ immer noch um Antworten angesichts von Alkoholmissbrauch, globaler Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung ringen. Wir sind nur neue Hamster im alten Rad.

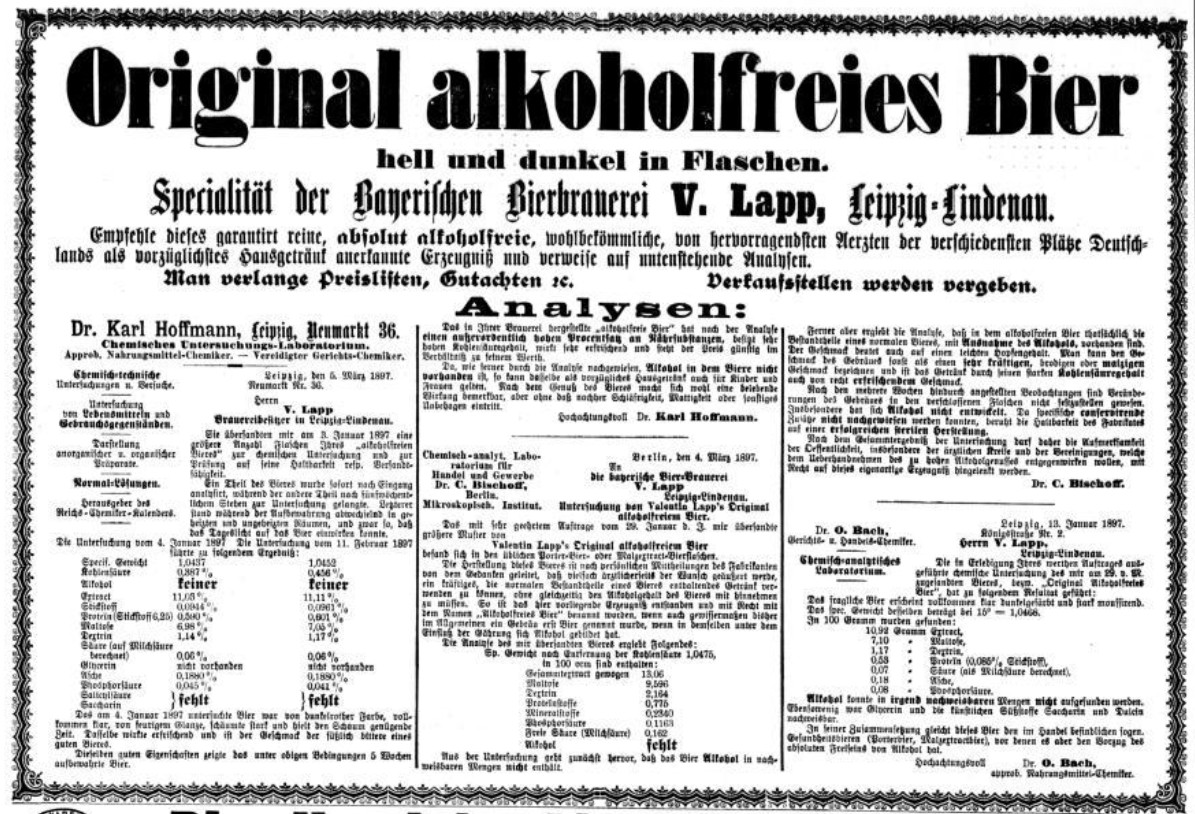

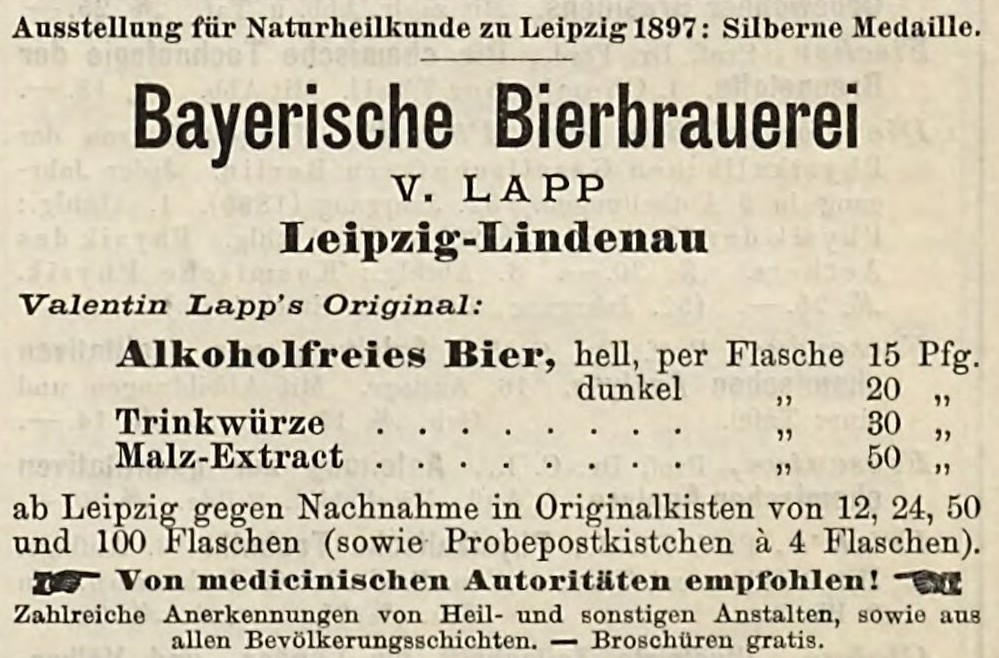

Dieser Beitrag ist der zweite von insgesamt vier Artikeln, in denen ich der Geschichte des alkoholfreien Bieres empirisch fundiert untersuche. Am Anfang stand eine Arbeit zum „Original alkoholfreien Bier“ des sächsisch-fränkischen Brauers Valentin Lapp (1856-1908). Damit wurde in der Tat Neuland betreten, auch wenn dieses kräftig schäumende und fast alkoholfreie Produkt nur von 1896 bis 1905 verkauft wurde. Der Ihnen vorliegende Artikel wird sich am Beispiel von Hopkos mit den nichtalkoholischen Kunstgetränken beschäftigen, die das Idealbild eines wirklichen Bierersatzes nutzten, um hochverarbeitete Markenartikel anzubieten, die einzig Trugbilder eines solchen Substituts waren. Im dritten Artikel wird es um das alkoholfreie Bier Trinkmit der Bochumer Schlegel-Brauerei gehen, um neuartige Marktchancen, die auch Alkoholproduzenten durch die Verbreiterung des Getränkemarktes erhielten. Viertens schließlich werden diese drei Beispiele in den breiten Kontext der Neugestaltung der deutschen Trinkkultur um die Jahrhundertwende gestellt werden, die ein treffliches Spiegelbild der laufenden Versuche sind, „unsere“ heutige Ernährung fundamental umzugestalten.

Britische Ursprünge – Hopkos und Gingerbeer

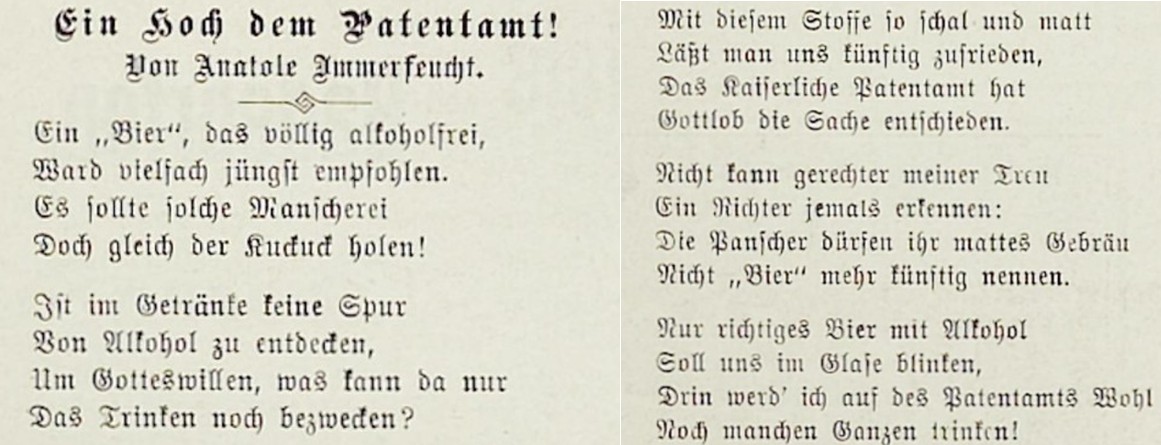

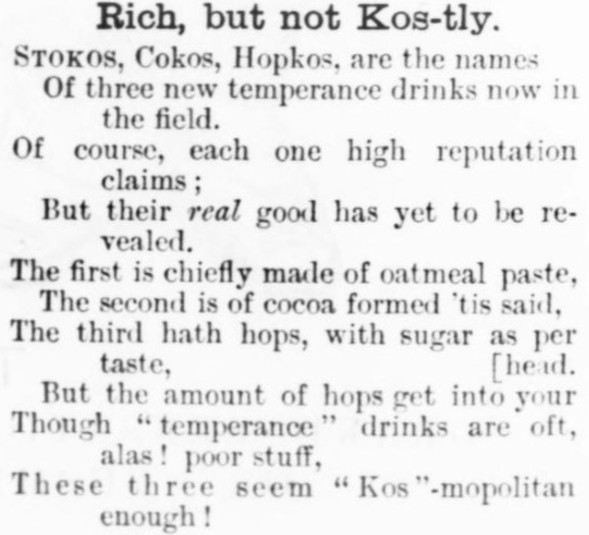

Der Begriff „Hopkos“ führt erst einmal ins England der 1890er Jahre. John Abbey, Sekretär der Church of England Temperence Society in Norwich, hatte in den späten 1880er Jahren in zahlreichen Pamphleten mannhaft gegen die Trunksucht der Arbeiter, insbesondere aber der Landarbeiter agitiert. Wohlbegründet verwies er auf den durch Alkohol bewirkten körperlichen und geistigen Verfall, auf die Gefahren für das Familien- und Berufsleben, auf die persönlichen und volkswirtschaftlichen Kosten (John Abbey, Thoughts for Working Men, London 1889). Doch er wusste offenkundig um die begrenzte Wirksamkeit moralischer Appelle. 1891 bot er daher auch praktische Anregungen, präsentierte Rezepte von drei griffig benannten alkoholfreien Sommergetränken: Stokos wurde aus Haferflocken, Zucker und geschnittenen Zitronen zubereitet, Cokos war ein Mischgetränk aus Haferflocken, Kakao und Zucker. Hopkos schließlich bestand aus Hopfen, Ingwer und Zucker, der namensgebende Hopfen konnte auch durch getrockneten Andorn ersetzt werden. Abbey verwies stolz darauf, dass das alkoholfreie Trio “quite popular with the crop-gatherers of 1892” geworden sei (Three Temperance Beverages, Journal of the American Medical Association 23, 1892, 677). Die Anglikaner griffen den Vorschlag auf, popularisierten ihn, Mitglieder berichteten von einer schmackhaften und erfrischenden Alternative zum schweren Porter, zum dunklen Ale: „‚That is good!‘ ‚This is better than ale!’ ‘This is something to work upon!’ ‘I should like a recipe of this!’” (C.E.T.S Work at the Rotts. Agricultural Show, Southwell Diocesan Magazine 6, 1893, 107-108, hier 108). Auch Spottgedichte über die neuen alkoholfreien Billiggetränke wurden geschrieben, auch sie halfen Stokos, Cokos und Hopkos weiter zu popularisieren.

Spottgedicht auf die Mäßigkeitsgetränke – Hopkos war billig und wirksam (Fun 53, 1891, 250)

Die Rezepte verbreiteten sich rasch über England hinaus, fanden sich in den USA, im britischen Empire (Items of Interest 15, 1893, 561; American Analyst 9, 1893, 157; Hawaiian Gazette 1893, Nr. 43 v. 24. Oktober, 4; The Cultivator & Country Gentleman 58, 1893, 661; The War Cry 4, 1898, Nr. 2, 12; Hildagonda J. Duckitt, Hilda’s Diary of a Cape Housekeeper, London 1902, 234 (Südafrika); Pearsons’ Weekly 1904, Nr. 735 v. 18. August, 118; ebd. 1905, Nr. 784 v. 27. Juli, 62; W.H. Simmonds, The Practical Grocer, Bd. 4, London 1909, 190; Everything a Lady should know, 26. Aufl., hg. v. George B. Philip & Son, Sydney s.a. [1923-24], 69 (Australien)). Stokos, Cokos und Hopkos etablierten sich, wurden die Rezepte doch immer wieder in Zeitungen und Zeitschriften reproduziert, fanden ihren Platz in gängigen Kochbüchern. Auch in Europa gab es beträchtlichen Widerhall; die Sommergetränke ließen sich zudem in den „Tropen“, also den europäischen Kolonien, häuslich zubereiten (De Baanbreker 10, 1911, Ausg. v. 12. August, 4).

Die drei Nichtalkoholika fanden auch rasch den Weg nach Österreich-Ungarn und ins Deutsche Reich, wo der Anteil der Landarbeiter deutlich höher lag als im Stammland der Industrialisierung (Englische Sommergetränke, Neueste Erfindungen und Erfahrungen 18, 1891, 514-515; dass., Die Fundgrube 19, 1892, 577). Dort versuche man zeitgleich, den paraguayischen Mate-Tee einzuführen (Maté als Getränk für Landarbeiter, Das Land 3, 1894/95, 313-314). Die neuen englischen Rezepte boten ergänzende Optionen, forderten aber angesichts der noch holz- und kohlenbefeuerten Herde Hausfrauen, Köchinnen und Dienstbotinnen: „Hopkos: 25 g Hopfen und 15 g gepulverter Ingwer werden 25 Minuten hindurch in 6,75 l Wasser gekocht, dann setzt man zur Flüssigkeit 500 g Rohrzucker, kocht weitere 10 Minuten, seiht das Getränke [sic!] durch ein sauberes leinenes Tuch und füllt den Hopkos auf die Flasche“ (Josef Bersch, Chemisch-technisches Lexikon, Wien, Pest und Leipzig 1893/94, 251).

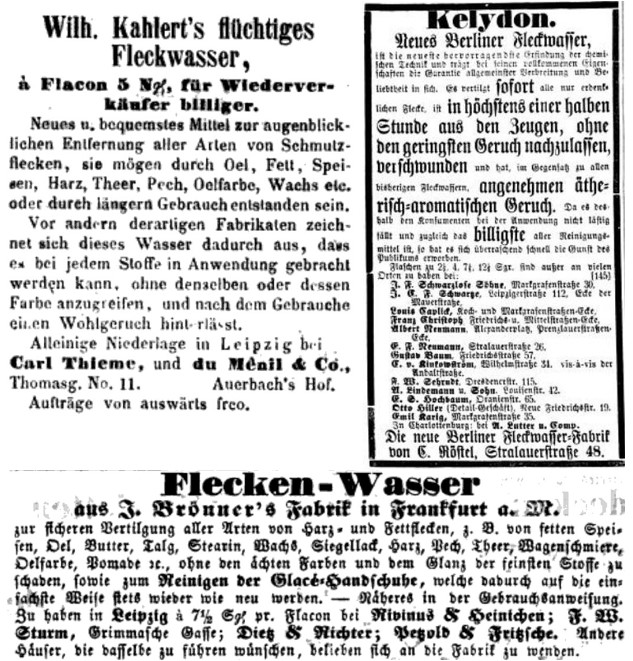

Stokos, Cokos und Hopkos standen Anfang der 1890er Jahre für eine große Zahl in den deutschen Landen bekannten und vornehmlich im Norden auch getrunkenen „englischen“ Getränken, von denen das Ginger Beer, das Ingwerbier, sicherlich das bekannteste war. Ähnlich wie Hopkos wurde es lange häuslich hergestellt. Dazu mischte und verkochte man Ingwer etwa mit Zucker, Limonensaft und Eiweiß, mengte Honig und Zitronenöl hinzu, füllte die Masse dann nach vier Tagen Lagerung ab (Die Reform 1863, Nr. 102 v. 26. August, 2). In Großbritannien, vornehmlich in Nordengland und Schottland gab es schon längst ein breit gefächertes Angebot, mehr als tausend Markennamen zeugten von einem beträchtlichen kommerziellen Erfolg. Die Hausbrauerei wurde parallel von vorgefertigten Extrakten aus Hopfen, Kräutern, zunehmend aber auch Essenzen, ätherischen Ölen, Aromen, Süß- und Farbstoffen, umgestaltet (John Burnett, Liquid Pleasures. A Social History of Drinks in Modern Britain, London und New York 1999, 97). Derartige Bierpulver hatten auch im Zollvereinsgebiet die chemisch-technische Modernisierung der Brauerei begleitet, und angesichts etwa des „Berliner Bierpulvers“ der Firma Grüne & Co. unkten Zeitgenossen schon zur Jahrhundertmitte, mit „der Bierbrauerei scheint’s zu Ende zu gehen“ (Westfälische Zeitung 1859, Nr. 167 v. 17. Juli, 2). Diese Vorhersage war verfrüht, die Bierpulver verschwanden rasch, kamen in den späten 1890er Jahren jedoch neuerlich auf, ermöglichten unmittelbar nach der Jahrhundertwende auch breit beworbene Do-it-yourself-Aktivitäten der vor allem im Spirituosenbereich boomenden Essenzenindustrie.

Ingwerbier als Medizinalgetränk (Central-Volksblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg 1891, Nr. 27 v. 4. März, 4)

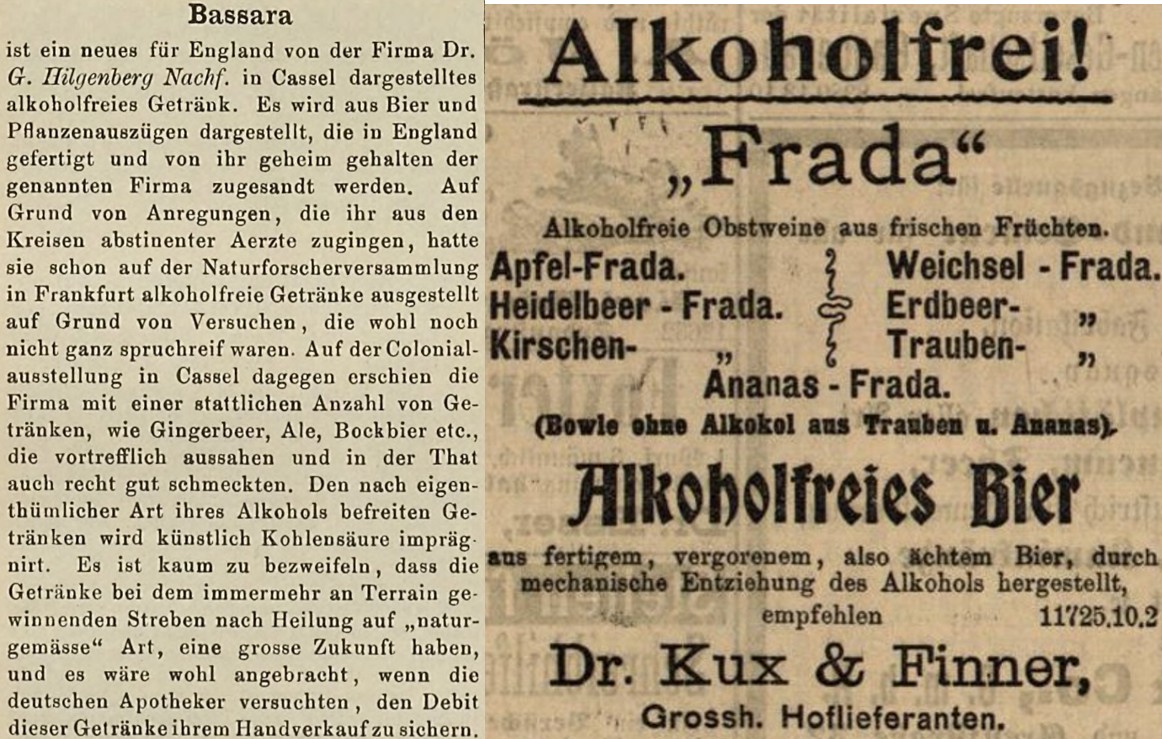

Schon seit Anfang 1890er Jahre, parallel mit dem englischen Hopkos-Rezept, erweiterte sich auch das Angebot von Ingwerbier. Vor allem die in Kassel ansässige Firma Dr. G. Hilgenberg Nachf., Ende 1878 vom Chemiker Gustav Hilgenberg als Mineralwasserfabrik und Laboratorium gegründet (Deutscher Reichsanzeiger 1879, Nr. 5 v. 7. Januar, 4), praktizierte Konsumgütertransfer. Ingwerbier war damals vornehmlich anonyme Apothekerware. Ingwersirup wurde mit Weinsäure und Zuckercouleur versetzt, das schaumige Getränk erinnerte farblich durchaus an Bier (G. Schneider, Alkoholfreie Getränke, Deutsche Apotheker-Zeitung 18, 1903, 794-796, hier 796). Hilgenbergs Firma wurde 1885 vom Kasseler Apotheker Ludwig Scherff (1836-1899) übernommen, der neben Ginger Beer dann auch weitere „alkoholfreie Biere“ produzierte (Wiesbadener Fachausstellung für das Hotel- und Wirtschaftswesen, Wiesbadener General-Anzeiger 1896, Nr. 184 v. 8. August, 1). 1896/97 präsentierte er im Rahmen zahlreicher Ausstellungen alkoholfreies Bockbier, Ale und vor allem Bassara. Bier wurde nach dem Brauen der Alkohol entzogen und Kohlensäure zugesetzt. Das auch als Exportgetränk gedachte Bassara enthielt aus England importierte Pflanzenauszüge, das Rezept aber wurde geheim gehalten. Das schien ein Erfolgsgarant zu sein: “Es ist kaum zu bezweifeln, dass die Getränke bei dem immer mehr an Terrain gewinnenden Streben nach Heilung auf ‚naturgemässe‘ Art, eine grosse Zukunft haben, und es wäre wohl angebracht, wenn die deutschen Apotheker versuchten, den Debit dieser Getränke ihrem Handverkauf zu sichern“ (Pharmazeutische Zentralhalle für Deutschland 38, 1897, 558).

Zwischen Bier und Brause: Werbung für Ingwerbier und Ingwerbier-Extrakte (Neues Tagblatt und Generalanzeiger für Stuttgart und Württemberg 1897, Nr. 136 v. 15. Juni, 14 (l.); Leipziger Tageblatt 1900, Nr. 273 v. 31. Mai, 4487)

Ingwerbier war aus heutiger und auch aus damaliger Sicht gewiss kein Bier, denn es war nicht gebraut worden, hatte keine Gärung durchlaufen. Es wurde dennoch als „alkoholfreies Bier“ beworben (Geschäftsblatt für den obern Teil des Kantons Bern 1899, Nr. 40 v. 20. Mai, 4). Noch gab es keine verbindlichen Definitionen der neuen Produkte, noch herrschte die Setzungsmacht der Anbieter. Die Brauer protestierten gegen derartige Anmaßungen, seien doch Bier und Wein zwingend alkoholhaltig. Auch Abstinente stimmten dem zu: „Diese Getränke verdanken nur der Rücksicht auf die Trinksitte ihren Ursprung und sind nichts als eine lächerliche Nachahmung des Bieres, ohne irgend einen besonderen Vorzug zu besitzen, der ihre Bierform entschuldigen könnte. Sie zeigen nur, wie schwer es den Menschen wird, sich sogar von der Form des Bieres, von dem braunen, schäumenden Getränk, ganz zu trennen, und müssen von der Abstinenzbewegung rücksichtslos abgelehnt werden“ (Georg Keferstein, Ueber die alkoholfreien Getränke, Der Alkoholismus 3, 1902, 266-290, hier 273). Die federführenden Mäßigen aber sahen in derartigen alkoholfreien Bieren ein wichtiges Brückenangebot, konnte man doch dem Alkohol entsagen, ohne mit seinen Trinkgewohnheiten strikt zu brechen.

Der technische Fortschritt schien zudem immer bessere, auch geschmacklich zusagende Angebote zu ermöglichen. Neben die Ingwerbiere traten Ingwerbierkonzentrate, ermöglichten rasch zuzubereitende, brausende und alkoholfreie Erfrischungen. Neue Bierpulver folgten: „Man schüttet einfach einen Eßlöffel der köstlichen Substanz in ein Glas Wasser, und der besiegte Bacchus […] verhüllt sich klagend das Haupt“ (Das Bierpulver!, Bonner Volkszeitung 1901, Nr. 224 v. 7. Juli, 9). Gewiss, noch war der Geschmack gewöhnungsbedürftig, doch grundsätzlich konnte das Trinken so auch billiger werden. Ernst Kochs Bier-Extrakt versprach alkoholfreies Bier für vier Pfennig pro Liter (Vorwärts 1901, Nr. 135 v. 13. Juni, 8). Die neuen Produktbezeichnungen unterminierten allerdings die bestehende Sprache, unterminierten zugleich die Sprache des Rechts. Ein Speisewirt lockte Kunden mit einem unentgeltlichen alkoholfreien Bier, das er „durch Auflösen von Pillen in Wasser herstellte“. Er wurde daraufhin wegen einer fehlenden Schankkonzession letztinstanzlich zu einer Geldstrafe verurteilt (Schankwirtschaft und Zuckerwasser, Kölnische Zeitung 1903, Nr. 446 v. 25. Mai, 1). Damit fügte man neue Kunstgetränke ungewollt in den Reigen des Bestehenden ein.

Intermezzo: Alkoholfreie Biere vor der Gründung der American German „Hopkos“ Company 1903

Die englischen Getränke waren alkoholfrei und wurden seit 1896 auch vermehrt als „alkoholfreie Biere“ vermarket. Deren Erfindung und Etablierung im Deutschen haben wir bereits am Beispiel des „Original alkoholfreien Bieres“ von Valentin Lapp genauer analysiert. Für unsere Analyse des neuen Hopkos sind vier Aspekte festzuhalten:

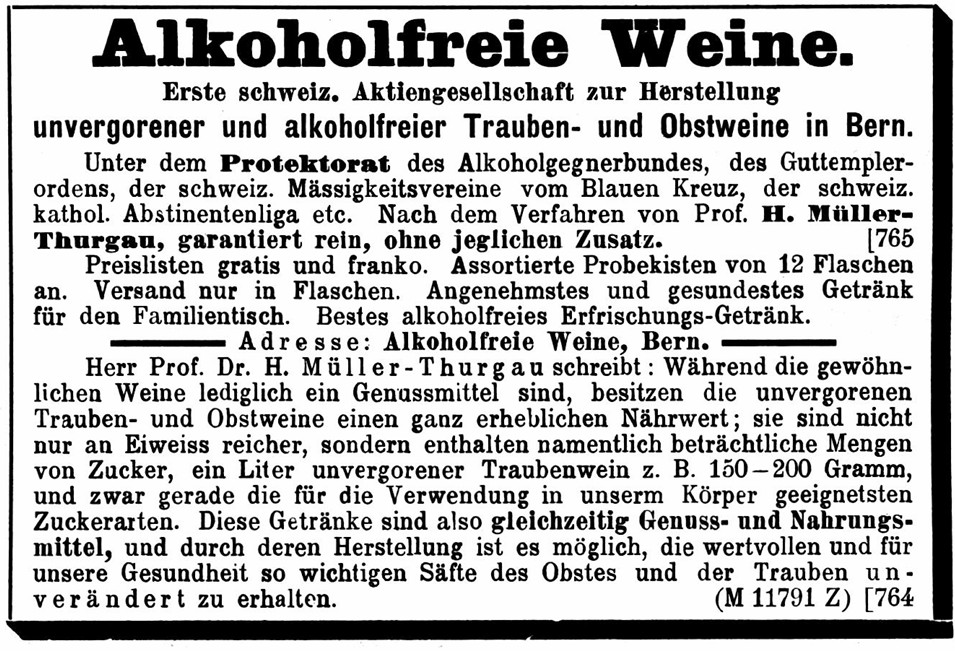

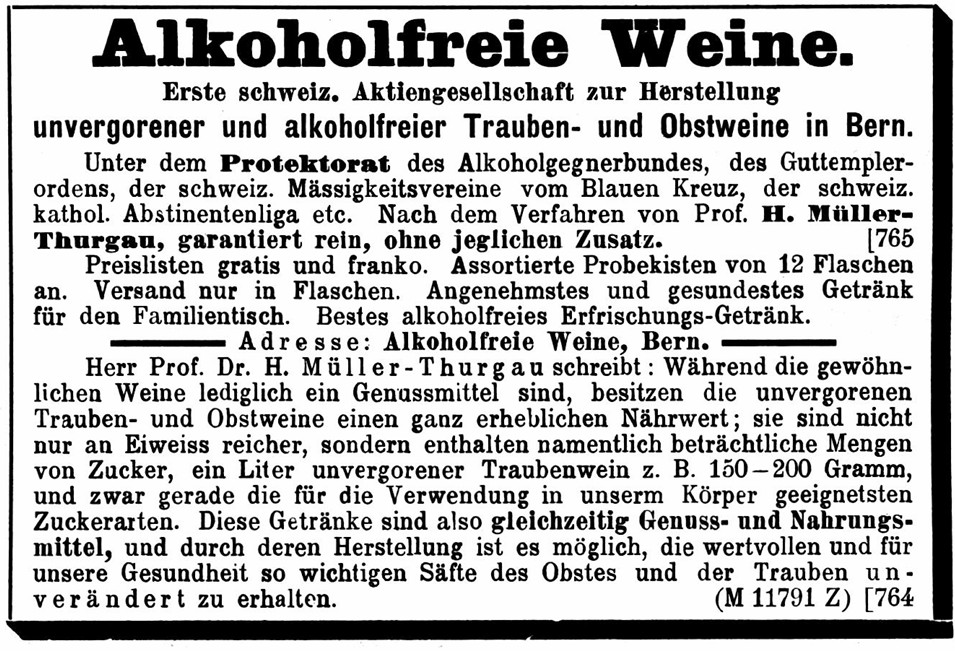

Auch wenn der Begriff des „alkoholfreien Bieres“ vereinzelt schon Mitte der 19. Jahrhunderts nachweisbar ist und – zumeist mit Bezug auf England – sich seit den späten 1880er Jahren langsam einbürgerte, handelte es sich erstens doch um ein Lehnwort einer technischen Innovation des Schweizer Önologen Hermann Müller-Thurgau (1850-1927). Er pasteurisierte frisch gepresste Fruchtsäfte bei 60-70 °C, ermöglichte dadurch sterile, nicht weiter vergärende Fruchtsäfte. Sie wurden seit 1896 mit breiter Unterstützung von Alkoholgegnern als „alkoholfreie Weine“ vermarktet. Das war sprachliches Neuland, an sich widersprüchlich, zeigte jedoch die Absicht, den Kampf gegen den alten alkoholischen Wein auch praktisch aufzunehmen. In den Anzeigen wurde daher nie nur das Fehlen des Alkohols vermerkt, sondern immer auch die mit der neuartigen Verarbeitung einhergehenden Vorteile, zumal den aufgrund des gestoppten Abbauprozesses höheren Nährwert.

Werbung für Müller-Thurgaus neu entwickelte „alkoholfreien Weine“ (Schweizer Frauen-Zeitung 18, 1896, Nr. 44, Beil., 4)

Müller-Thurgau richtete zweitens das Augenmerk der Ingenieure und Tüftler auf neue Technologien, um auch das Bier alkoholfrei zu machen. Grundsätzlich wurden seit 1895/96 drei Verfahren angewandt: Erstens folgte man dem Schweizer Vorbild, destillierte den Alkohol kunstvoll ab, frischte das Gebräu dann mit Kohlensäure auf. Ein solches Verfahren ließ sich der Chemiker, Lebensreformer, Konserven- und Fruchtsafthersteller Walther Nägeli (1851-1919) 1896 patentieren. Dieser Rechtsakt bedeutete die grundsätzliche Akzeptanz des neuen Begriffs „alkoholfreies“ Bier, gegen den nicht nur die Brauerlobby seit 1898 durchaus erfolgreich Sturm lief. Nägelis Frada-Bier hatte allerdings nur geringen Erfolg, seine Marktpräsenz blieb gering. Zweitens wurde die Bierwürze nicht weiter vergoren, auf eine Gärung also verzichtet. Dem Sud wurde Diastase und auch Hopfen zugefügt, alles zentrifugiert, gefiltert und mehrfach mit Kohlensäure imprägniert. Diesen Weg wählte Valentin Lapp für sein „Original alkoholfreies Bier“, für ein Jahrzehnt der wichtigste Vertreter der neuen Getränkesorte. Beide Verfahren waren aufwändig, erforderten hohe Investitionen. Deshalb begannen drittens insbesondere Apotheker und Mineralwasserfabrikanten an ihre recht simple Technik anzuknüpfen. Ein Mineralwasserapparat erlaubte die Imprägnierung einer Flüssigkeit mit Kohlensäure, zentral für Textur und mundkitzelnde Frische. Anstelle von Wasser konnte man auch Fruchtsäfte sättigen, ebenso Mixturen von Wasser, Malz- und Hopfenextrakten. Das perlende Getränk konnte anschließend mit Süß- und Farbstoffen oder auch Zucker weiter modifiziert werden. Diese dritte Variante hatte den Vorteil geringerer Fixkosten, einfachen Maschineneinsatzes und einer variantenreichen Ausgestaltung des Geschmacks. Der Unterschied zu den damals insbesondere für Kinder und Frauen vermehrt produzierten farbig-grellen und pappig-süßen Brauselimonaden war allerdings gering. Im Gegensatz zu den ersten beiden Verfahren bestand außerdem die Gefahr einer fortgesetzten Gärung. Der kurz nach Hopkos in Hamburg auf den Markt gebrachte Hansatrunk hatte beispielsweise 1,44 Prozent Alkohol (Pharmaceutische Praxis 6, 1907, 152) – und war Teil langwieriger Debatten über Grenzwerte und die Redlichkeit der Hersteller.

Wabernde Begriffe: Alkoholfreier „Hansatrunk“ – mit 1,44 Prozent Alkoholgehalt (Hamburger Fremden-Blatt 1904, Nr. 130 v. 5. Juni, 27)

Drittens waren alkoholfreie Biere nicht nur Reflex auf eine schnelle Mark, auf die Marktchancen der Jahrhundertwende. Sie materialisierten zugleich Forderungen der Mäßigkeitsbewegung nach positiven Hilfsmitteln im Kampf gegen Trunksucht und Alkohol. Alkoholfreies Bier würde die modernde Hast, die modernde Nervosität reduzieren, würde auch die randständige Position der Enthaltsamen verringern. Einmal entwickelt, würde es sich im Lebenskampf durchsetzen: „Wo es Enthaltsame giebt, stellt sich auch bald alkoholfreies Bier und alkoholfreier Wein ein“ (Matthaei, Die Erhöhung der Kriegstüchtigkeit eines Heeres durch Enthaltung vom Alkohol, Der Alkoholismus 1, 1900, 164-184, hier 174). Die großenteils bürgerliche, von protestantischen Pfarrern, Lehrern und Notablen geprägte Bewegung erschien nicht nur als sicherer Nischenmarkt, sondern auch als ein Bundesgenosse für nichtkommerzielle Werbung und Verbreitung. Wirklich „alkoholfreie“ Biere konnten vielleicht auch die schwelenden Konflikte zwischen den bier- und weintrinkenden Mäßigen und den Abstinenten befrieden. Das galt selbst für Nahrungsmittelchemiker. Bernard Carl Niederstadt, Hamburger Chefkontrolleur, empfahl Hopkos nicht nur aufgrund seiner stofflichen Zusammensetzung, sondern auch, „da der Alkohol größere Verheerungen anrichte“ (Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 110 v. 12. Mai, 13). Dies wurde von den Produzenten des neuen Bierersatzes unmittelbar verwertet: „Hopkos ist keine schwächliche Limonade, sondern ein bierähnliches, aber alkoholfreies Getränk. Als Kampfmittel gegen den Alkohol unvergleichlich!“ (Hamburger Echo 1903, Nr. 166 v. 19. Juli, 10)

Alkoholfreie Biere etablierten sich seit 1896 im Flaschenbierhandel, langsam auch in den alkoholfreien Cafés und Gaststätten, mochte ihr höherer Preis von den sparsamen Bürgern auch stets moniert werden. Wichtiger bleib viertens aber der ungewohnte Geschmack. Selbst in der Krankenkost urteilten einzelne Ärzte apodiktisch-ablehnend: „Die neuerdings hergestellten ‚alkoholfreien Biere‘ sind wegen ihres schlechten Geschmackes untrinkbar“ (Carl Wegele, Die diätetische Küche für Magen- und Darmkranke, Jena 1900, 18). Süße Bierersatzgetränke mochten davon weniger betroffen sein, doch seitens des Alkoholhandels hieß es immer noch selbstbewusst: „Alle Surrogate und Ersatzmittel für Alkohol erscheinen völlig wirkungslos. Kohlensaure Malzwürze, als alkoholfreies Bier getrunken, ist so wenig Bier, wie eine Brauselimonade ein Champagnerwein sein kann“ (Wattenscheider Zeitung 1904, Nr. 297 v. 28. Dezember, 3). Hopkos wurde folgerichtig als wohlschmeckender alkoholfreier Bierersatz angeboten.

Die American German Hopkos Company und der moderne Touch der Amerikanisierung

Warenzeichen der American German „Hopkos“ Company (Deutscher Reichsanzeiger 1903, Nr. 256 v. 30. Oktober, 12)

Die „American-German Hopkos Company mit beschränkter Haftung“ wurde am 14. Januar 1903 ins Hamburger Handelsregister eingetragen, der Gesellschaftsvertrag war am 3. Januar abgeschlossen worden (Hamburgischer Correspondent 1903, Nr. 25 v. 16. Januar, 5; Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 14 v. 17. Januar, 12). Gegenstand des Unternehmens war „die Einrichtung von Fabriken zur Herstellung des alkoholfreien, kohlensäurehaltigen, in Amerika erfundenen und unter dem Namen ‚Hopkos‘ geschützten Getränkes zum Ersatz für helle und dunkle Biere, der Vertrieb dieses Getränkes sowie die Eingehung aller mit diesem Gesellschaftszwecke zusammenhängenden Geschäfte“ (Deutscher Reichsanzeiger 1903, Nr. 14 v. 17. Januar, 13). Das Stammkapital betrug 59.000 M, von den Gesellschaftern wurden nur zwei namentlich erwähnt: Der Magdeburger Unternehmer Theodor Freytag brachte Hopfen und Malzextrakt im Wert von 1250 M ein, die Weißenburger Handelsgesellschaft M. & G. Weid Maschinen im Wert von 1000 M, erhielt aber zugleich eine ungenannte Barauszahlung. Geschäftsführer wurden die beiden Kaufleute Otto Karl Heinrich Schorre und Hermann Friedrich Hannesen. Das oben abgebildete Warenzeichen war bereits am 2. Januar beantragt worden, der vor einer aufgehenden Sonne flügelschlagende Adler hielt die deutsche und die US-amerikanische Fahne in seinen Klauen. Viel Pathos angesichts einer „Limonadenfabrik“, die ein „alkoholfreies, limonadenähnliches Getränk“ produzieren wollte.

Der Firmennamen und das prangende Signet machen stutzig. Schließlich hat uns die Geschichte des Landarbeitergetränks „Hopkos“ nach England geführt, ebenso die Ingwerbiere und Bierextrakte. Doch noch Jahre nach dem Konkurs der Firma hieß es so lapidar wie selbstverständlich: „Hopkos ist ein aus Amerika eingeführtes, alkoholfreies Getränk, das aus Extrakten hergestellt wird“ (Heinrich Timm, Limonaden und alkoholfreie Getränke, Wien, Pest und Leipzig 1909, 165). Trotz emsiger Recherche gibt es jedoch keinen Beleg für diese Kommerzlegende, keine einschlägigen Patente, keine beim späteren Konkurs bevorzugten Zahlungen an Erfinder oder Lieferanten in der neuen Welt. Dennoch machte dieses auch offiziell verbreitete Narrativ wirtschaftlich Sinn. Mit dem globalen Hegemon Großbritannien befanden sich deutsche Kaufleute im Wettbewerb, ebenso die der zweiten Flügelmacht, der aufstrebenden Vereinigten Staaten. Hamburg war zwar Einfuhrplatz englischer Waren, galt als Hort englischer Ideen und Konsummuster. Bei Hopkos aber ging es um den Weltmarkt, um eine gemeinsame Anstrengung der beiden Herausforderer gegen den Hegemon. Amerika war nicht mehr länger das Land der Freiheit und neuer Chancen, in das bis 1914 insgesamt 5,5 Millionen Deutsche auswanderten, um ein besseres Leben zu führen. Es war auch ein Land neuer praktischer Massenprodukte; und diesen Anspruch sollte das neue Hopkos materialisierten. Entsprechend stellte man „American“ vor „German“ – als einzige deutsche Firma vor 1945.

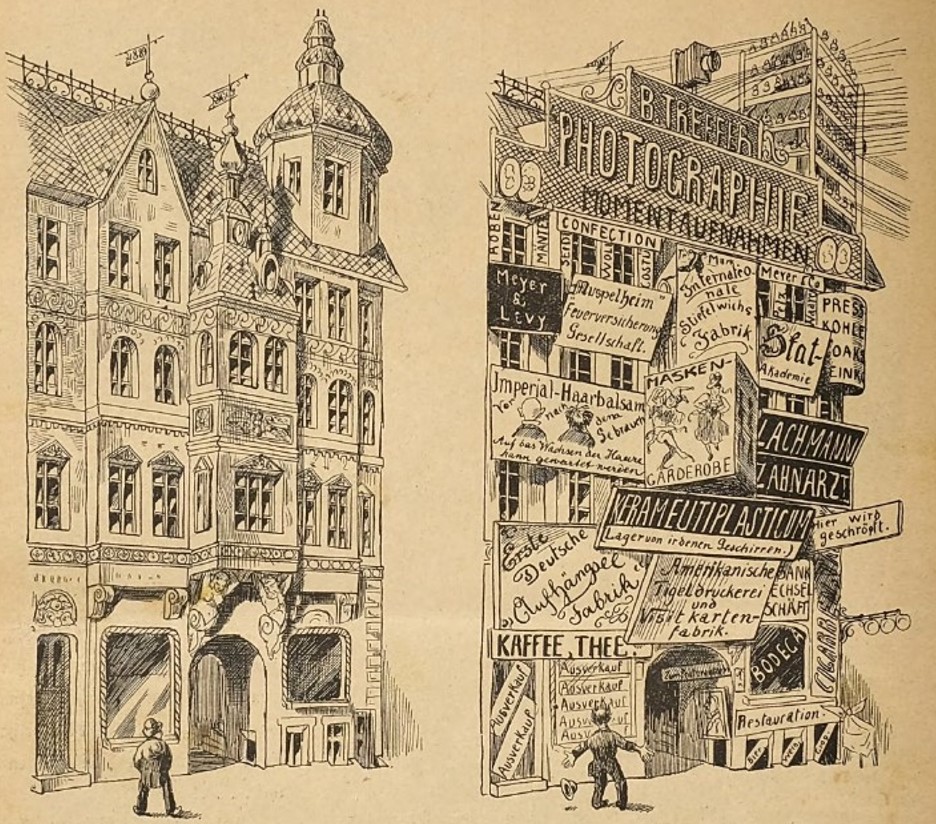

Die amerikanische Invasion im Konsumgütersektor (Der Wahre Jacob 18, 1901, 3553; Hamburgischer Correspondent 1903, Nr. 345 v. 26. Juli, 8)

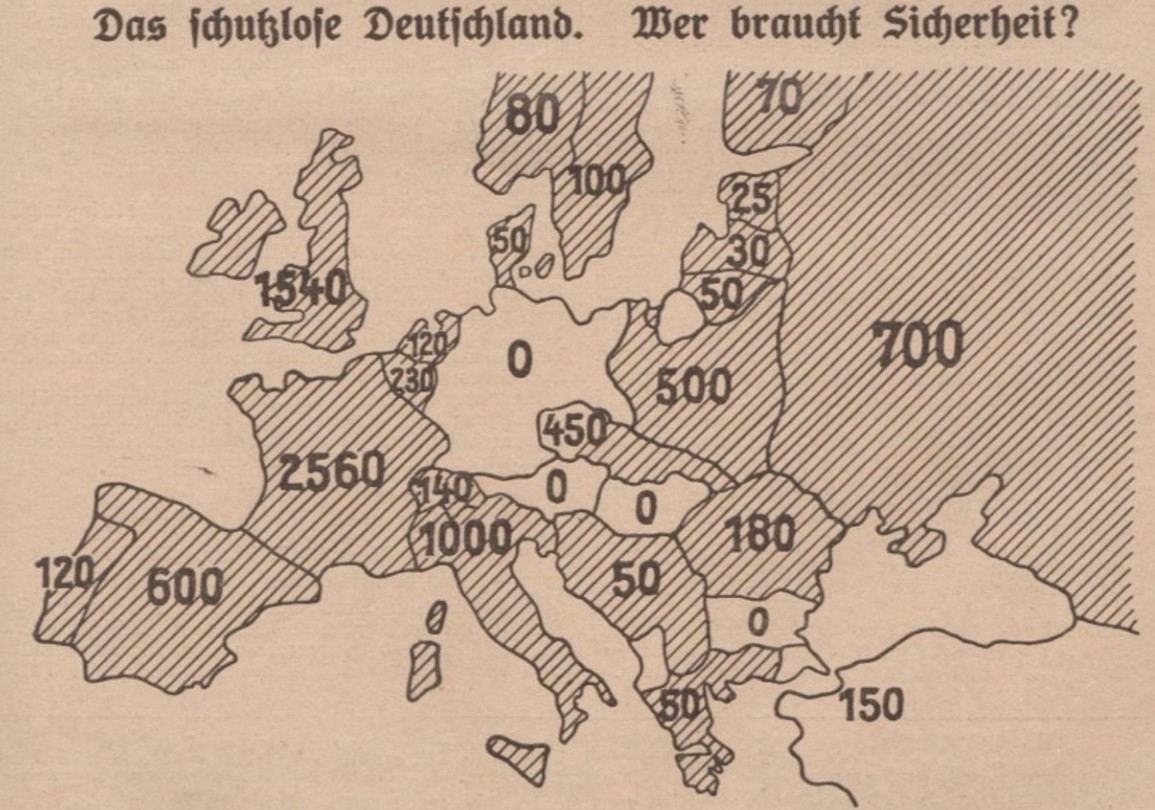

Die schutzzollbewehrte US-Wirtschaft galt bis in die 1870er Jahren vorrangig als Agrarexporteur, dessen billigen Weizen, Kühl- und Gefrierfleisch, hochwertiges Obst und Gemüse das Deutsche Reich mit Zöllen und Hygienevorschriften begrenzte (vgl. Uwe Spiekermann, Dangerous Meat? German-American quarrels over Pork and Beef, 1870-1900, Bulletin of the German Historical Institute 46, 2010, 93-110). Zunehmend traten aber auch preiswerte massenproduzierte Gebrauchsgüter hervor, etwa Nähmaschinen oder Klaviere. Die Deutschen führten dies lange auf die rührige Exporttätigkeit deutscher Auswanderer und ihrer Söhne zurück – etwa Isaac Merritt Singer (1811-1875) oder Heinrich Engelhard Steinway (1797-1871) –, verstanden aber nicht, dass sich Massenproduktion und hohe Qualität nicht zwingend ausschlossen. Dabei unterstrichen die US-Exporterfolge etwa im Bereich der Elektrotechnik und der Unterhaltungsindustrie, dass die deutsche Wirtschaft dem Hegemon Großbritannien zwar wirtschaftlich zusetzte, dass sie parallel aber unter Druck aus Übersee geriet. Selbst deutsches Bier wurde in den 1890er Jahren von US-Bier in globalen Drittmärkten erfolgreich be- und verdrängt (Stefan Manz und Uwe Spiekermann, Making Food Empires. German Technology and Global Mass Production, 1870-1914, Oxford 2026 (i. E.), Kap. 7 und 8).

US-Einflüsse auf die Trinkgewohnheiten: American Bars und Cocktails (Jugend 8, 1903, 89)

Hopkos, so meine nicht sicher zu belegende These, Hopkos wurde von den deutschen Eignern bewusst (und wahrheitswidrig) als amerikanische Innovation präsentiert, denn so konnten sie auf einer Erfolgswelle schwimmen, die seit der Jahrhundertwende nicht mehr zu ignorieren war: Billige amerikanische Haushalts- und Fitnessgeräte, Uhren und Petroleumlampen, Rechen- und Schreibmaschinen, Schuhe und Fahrräder fanden ihren Weg ins Reich, Kosmetika, Modeschmuck, Korsetts, Füllfederhalter und natürlich Kodak-Fotoapparate wären zu ergänzen. Nicht nur Karl May schuf Bilder des Wilden Westens, sondern auch der exportierte Buffalo Bill oder die gefeierten Schaustellungen von Barnum & Bailey, dem größten Zirkus der Welt. Gleichermaßen verbreiteten sich verarbeitete Nahrungsmittel, Frühstückcerealien wie Quaker Oats, Reformwaren von John Harvey Kellogg oder Maizena Maisprodukte. Die Hafenstadt Hamburg war dabei vielfach der Ausgangspunkt für die Eroberung des deutschen Marktes, etwa beim zeitgleich vermarkteten Nährmittel Force (Hannoverscher Courier 1903, Nr. 24199 v. 27. Januar, 4; Schwäbischer Merkur 1903, Nr. 91 v. 25. Februar, 10). Auch wenn die Deutschen amerikanische Limonaden und Temperenzgetränke kaum schätzten, waren diese in den US-amerikanischen Kolonien in den Großstädten durchaus gängig. Hopkos schloss an all das an, ihre Macher wollten davon profitieren.

Erträge durch angewandte Wissenschaft und Technik. Die „Macher“ von Hopkos

Meine Skepsis gegenüber den amerikanischen Ursprüngen des alkoholfreien Getränkes resultiert auch aus genaueren Informationen über die führenden Repräsentanten der neuen American-German Hopkos Company. Es handelte sich fast durchweg um junge, hochqualifizierte Naturwissenschaftler und Kaufleute, die den Märkten ihrer Zeit mit neuen Konsumgütern, mit massenfabrizierten Markenartikeln, ihren Stempel aufdrücken wollten. Schauen wir uns also die Riege quirlig begabter Herren näher an.

Theodor Freytag war nicht ohne Bedacht der erstgenannte Gesellschafter. In Magdeburg ansässig, war er gewissermaßen der „Erfinder“ von Hopkos, hatte er doch bereits am 20. September 1900 das einschlägige Warenzeichen beantragt, das ihm am 10. November 1900 dann erteilt wurde. Er dürfte zuvor von den drei englischen Temperenzgetränken gehört haben, noch 1905 sicherte er sich das erinnernde Warenzeichen Storkos (Warenzeichenblatt 1906, 49). Das Hopkos-Warenzeichen wurde allerdings erst am 25. Juli 1903 auf die Hamburger Hopkos Company übertragen (Deutscher Reichsanzeiger 1903, Nr. 178 v. 31. Juli, 8). Das deutsche Hopkos hatte mit dem englischen Getränk einzig den Namen gemein.

Das offizielle Hopkos-Warenzeichen (Deutscher Reichsanzeiger 1900, Nr. 291 v. 7. Dezember, 12)

Theodor Freytag war Fabrikant von alkoholfreien Erfrischungsgetränken. Seine Magdeburger „Frucht-Sirup- und Essenzen-Fabrik“ (Deutscher Reichsanzeiger 1909, Nr. 86 v. 13. April, 56), seine „Dampf-Fabrik ätherischer Öle, Essenzen, Fruchtsaftpresserei“ (Adressbuch für Magdeburg 1910, T. I, 73) koppelte die Errungenschaften der modernen Chemie, der weltweit führenden deutschen Aromenindustrie, mit dem Marktbedarf kohlensäurehaltiger alkoholfreier Markenartikel. Während er in Magdeburg nur für einen überschaubaren regionalen Markt produzierte, sollte Hopkos ein Weltgeschäft werden. Dazu aber bedurfte es Partner.

Auszüge aus Theodor Freytags wachsender Palette der immergleichen neuen Produkte (Deutscher Reichsanzeiger 1904, Nr. 43 v. 19. Februar, 13 (o.); ebd., Nr. 219 v. 16. September, 11)

Die Handelsgesellschaft M. & G. Weid lieferte die maschinelle Grundausstattung der Hamburger Firma – und auch der späteren auf Lizenzbasis gegründeten Hopkos-Filialen. Sie war, abseits ihres eigentlichen Handelsgeschäfts, seit 1896 in einem Wachstumsmarkt tätig, produzierte immer wieder verbesserte Mineralwasserapparate zur selbsttätigen Abfüllung in Flaschen (Bonner Volkszeitung 1896, Nr. 28 v. 25. Januar, 3). Schon 1900 offerierten die beiden in Weißenburg im Elsass ansässigen Kaufleute reichsweit eine „Anleitung und Rezepte zur Selterswasser-, Brauselimonade-, Schaumwein- etc. Fabrikation“ (Hamburger Echo 1900, Nr. 64 v. 17. März, 8; Hamburger Neueste Nachrichten 1900, Nr. 65 v. 18. März, 14; Lippische Landes-Zeitung 1900, Nr. 64 v. 16. März, 3; Badische Presse 1900, Nr. 64 v. 17. März, 7). Der Wachstumsmarkt karbonisierter Getränke lockte, unbedingt alkoholfrei mussten diese allerdings nicht sein. Mit „Weids Ideal“ verkauften M. & G. Weid seit 1902 einen neuen Apparat, mit dem Wasser „ohne Fachkenntnisse“ mit Extrakten und Kohlensäure versetzt werden konnte. Seine Tagesproduktion lag bei 500 bis 1000 Flaschen. Eine derart bereitete Flasche Mineralwasser kostete einen Pfennig, Brauselimonaden zwei bis drei Pfennige. Schaumwein resp. Milchsekt dürften etwas teurer gewesen sein (Der Schwarzwald 14, 1902, Nr. 17, 15). Durch diesen Apparat konnte man auch Hopkos preisgünstig herstellen, konnte die damals recht hohen Handelsspannen der preisgebundenen Markenartikel problemlos tragen, zugleich einen hohen Gewinn erzielen. Die Einrichtung und die Vertragsverhandlungen forderten Präsenz in Hamburg, entsprechende Übernachtungen der Weids in Hamburger Hotels sind nachweisbar (Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 4 v. 6. Januar, 8; ebd., Nr. 40 v. 17. Februar, 8; ebd., Nr. 82 v. 7. April, 20).

Preiswerte Technik für die neue alkoholfreie Getränkewelt (Der Schwarzwald 14, 1902, Nr. 17, 15)

Über die beiden Geschäftsführer ist weniger bekannt. Otto Karl Heinrich Schorre war Mitinhaber der im Jahr zuvor gegründeten nicht näher spezifizierten offenen Handelsgesellschaft Schorre & Co. (Hamburgischer Correspondent 1902, Nr. 279 v. 18. Juni, 4). Diese kümmerte sich um ein erstes werbeträchtiges Hopkos-Plakat, eventuell auch um weitere Werbeklischees (Deutscher Reichsanzeiger 1903, Nr. 37 v. 12. Februar, 29). Ebenso greifbar war das Interesse an marktgängigen Konsumgütern. Schorre & Co. agierte 1904 als Generalagentur von Kummers Kuchen, einer neuen fertigen Kuchenmasse.

Neue Sensationen: Backmischung für willige Hausfrau (Hamburger Echo 1904, Nr. 118 v. 21. Mai, 12 (l.) Warenzeichenblatt 1904, 828)

Derartige Backmischungen kamen damals neu auf, Kummers Kuchen entstammte der Berliner Fabrik von Heinrich Stern (Berliner Tageblatt 1904, Nr. 617 v. 4. Dezember, 47). Sie etablierten sich rasch, basierten auf billigen und gelingsicher vermischten Zutaten. Da der zweite Geschäftsführer zuvor kaum hervorgetreten war – Hermann Friedrich Hannesen agierte lediglich als Liquidator einer Kaffee-Import-Firma (Hamburger Fremden-Blatt 1902, Nr. 89 v. 17. April, 10) – können wir zum anfangs nicht genannten Eigentümer der Hamburger Hopkos Company übergehen, dem Chemiker Bruno Friling (1870-1934). Sein Name zierte von Januar bis April alle Hamburger Hopkos-Anzeigen (Hamburger Nachrichten 1903, Nr. 47 v. 29. Januar, 8), ehe er sich dann auf das wohl lukrativere Feld der Backmischungen konzentrierte.

Eine sichere Sache: Frilings fertige Kuchenmasse „Backe bequem“ (Hamburger Fremdenblatt 1904, Nr. 148 v. 26. Juni, 23)

Doch der Reihe nach: Peter Julius Bruno Friling wurde im August 1899 mit einer Dissertation „Ueber β-Benzylisochinolin“ promoviert, interessierte sich also für Alkaloide des Schlafmohns – und wohl auch für die damals aus den Naturstoffen gewonnenen opiatbasierten Medikamente, die als Schmerz- und Schlafmittel einige Zeit freudig-unschuldig eingesetzt wurden. Nicht nur Cannabis war damals frei käuflich. 1901 wurde der junge Chemiker Prokurist bei Möller & Linsert, einer Hamburger Fabrik chemischer und pharmazeutischer Präparate, verließ diese aber Ende August 1902 (Hamburger Fremden-Blatt 1902, Nr. 13 v. 16. Januar; Hamburgischer Correspondent 1902, Nr. 411 v. 3. September, 5). Über seine anschließenden geschäftlichen Beziehungen zu Hopkos konnte ich nichts in Erfahrung bringen. Friling, der schon parallel zur Hopkos-Etablierung eine eigene Kommanditgesellschaft gegründet hatte, beantragte Ende Juli 1903 jedenfalls das Warenzeichen seiner neuen Backmischung, das unter dem Markennamen „Backe bequem“ ein kommerzieller Erfolg wurde (Hamburgischer Correspondent 1903, Nr. 49 v. 30. Januar, 6; Deutscher Reichsanzeiger 1903, Nr. 304 v. 29. Dezember, 12). Der Begriff zeugt von einer genauen Kenntnis der damaligen Werbesprache, in der aktivierende Slogans modisch waren: „Werde gesund“ war die Dachmarke einer Berliner Fabrik heilgymnastischer Apparate; und das den Kaiserbart festigend-stützende Bartbindenwasser „Es ist erreicht“ des Hoffriseurs Francois Haby (1861-1938) wurde gar zu einem häufig karikierten Signet der wilhelminischen Gesellschaft (Lustige Blätter 18, 1903, Nr. 19, 13; ebd., Nr. 1, 20). „Backe bequem“ enthielt, wie Hopkos, nur „beste Zutaten“, stand unter chemischer Kontrolle und ermöglichte acht verschiedene Kuchensorten zu relativ billigem Preis. 1906 siedelte die von Friling gegründete Nährmittelfabrik schließlich nach Berlin über (Hamburger Correspondent 1904, Nr. 174 v. 29. Januar, 5; Gordian 12, 1906/07, 697-698).

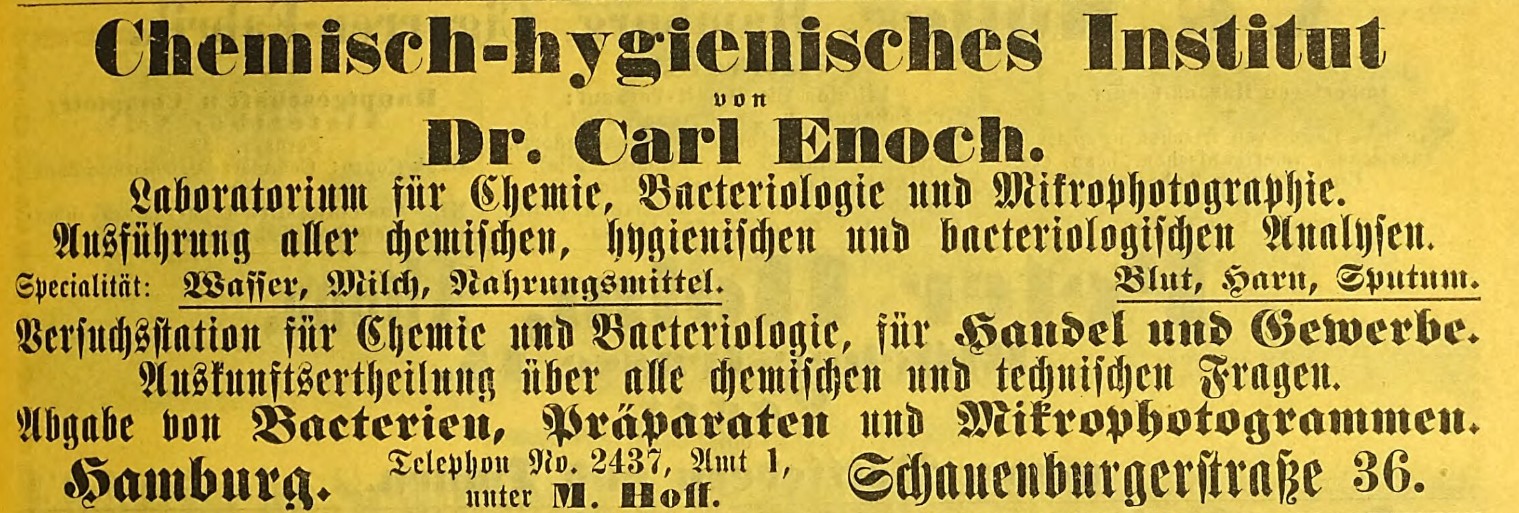

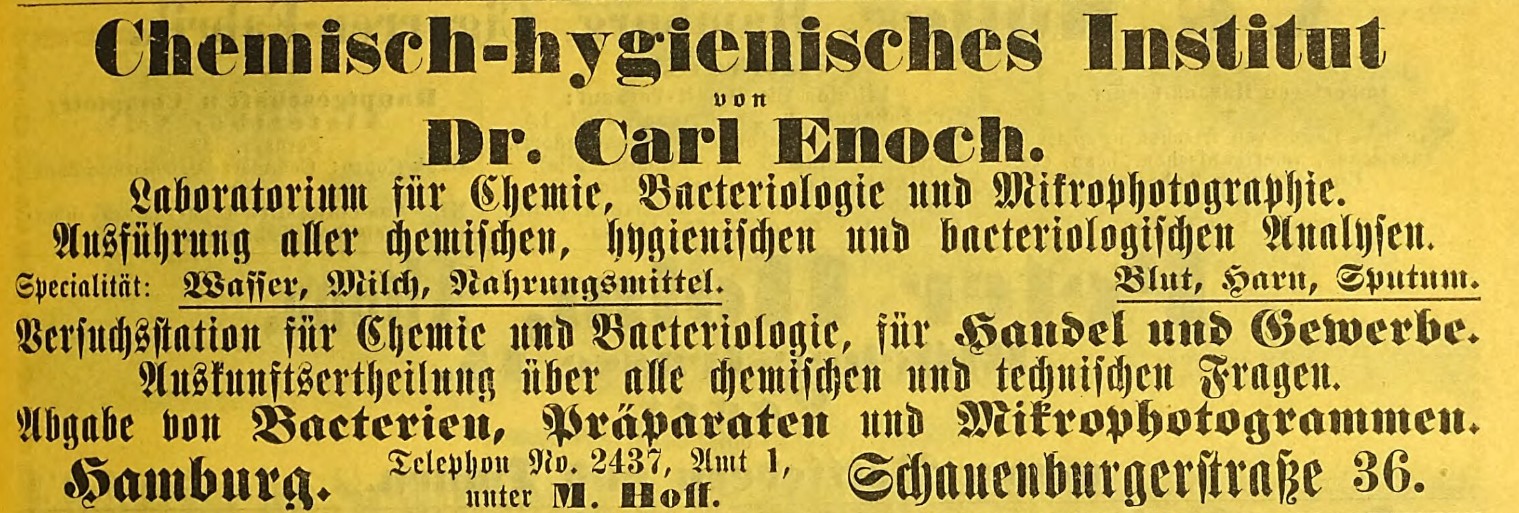

Unternehmen Handelschemie: Vorstellung von Carl Enochs Chemisch-hygienischem Institut (Hamburger Adressbuch 1893, Werbung, 19)

Ein „Macher“ fehlt noch. Carl Enoch (1866-1922) überwachte die Produktion von Hopkos, hatte zudem ein werbeträchtig ausgeschlachtetes Gutachten über dessen chemische Zusammensetzung erstellt. Enoch hatte im Laboratorium von Emil Fischer (1852-1919) in Würzburg gearbeitet, promovierte 1890 unter Leitung von Julius Tafel (1862-1918) in Erlangen über Säureamide. Er wechselte anschließend als Assistent an das Prager Hygienische Institut unter Ferdinand Hueppe (1852-1938), einem führenden Hygieniker, zugleich Eugeniker, Abstinenter, Antisemit und später auch erster Vorsitzender des Deutschen Fußball-Bundes. Der jüdische Chemiker Carl Enoch zog rasch nach Hamburg weiter, wo er 1892 ein Chemisch-hygienisches Institut gründete (F.W. Eitzen, Hamburger Börsenfirmen im Jahre 1898, Hamburg und Berlin s.a. [1898], 116). Mit ambivalenten Marktangeboten kannte er sich bald aus, teilte er doch die Geschäftsadresse mit der Vertriebszentrale des Malzextraktproduzenten M. Hoff, ehe er mit seinem Laboratorium 1900 umzog.

Enoch war ein erfolgreicher Unternehmer, zugleich ein glänzender Wissenschaftler, 1900 zum Ehrenmitglied der Londoner „Society of Biological Chemistry” gewählt (Hamburgischer Correspondent 1900, Nr. 469 v. 6. Oktober, 12). Als einer von knapp zwanzig in Hamburg vereidigten Handelschemikern übernahm er vielfältige Gutachten, bewertete dabei neue Präparate häufig positiv und anbieterfreundlich. Das betraf etwa das zum Brauen geeignete Konservierungsmittel Chinosol, das Haarfärbemittel Gloria-Wasser und das frühe Haarshampoo Javol, nach der Jahrhundertwende das Desinfektionsmittel Vitalin, das pepsinhaltige Magenmittel China-Bitter und die Angebote der Antwerpener General Wine Company. Enoch war ein Mann für das öffentlich vorzeigbare Gutachten, der seinen analytischen Blick kundennah zu begrenzen wusste. Das galt auch für Hopkos. Der weit über Hamburg geschätzte Enoch war zugleich Temperenzler und ein Mann vom Fach. Im Jahre 1900 wurden ihm gleich zwei Patente „zur Herstellung blanker, alkoholfreier Fruchtsäfte“ erteilt (Hamburger Fremden-Blatt 1901, Nr. 286 v. 6. Dezember, 21; ebd. 1902, Nr. 50 v. 28. Februar, 21).

Fasst man diese biographischen Skizzen zusammen, so handelte es sich bei den Machern von Hopkos um wissenschaftlich hochqualifizierte, um zumeist junge aufstiegsorientierte Männer, die ihre Expertise konsumnah nutzten, um gewinnträchtige Markenartikel im Massenmarkt zu etablieren. Obwohl sie sich alle um den neuen Bierersatz Hopkos scharten, besaßen sie sämtlich jedoch genügend Flexibilität und rasch zu erschließende alternative Optionen, um ihr Geschick auch mit anderen ähnlichen Produkten zu versuchen. Die Macher waren an einer schnellen Mark interessiert, nicht an einem spezifischen Produkt, das nur Mittel zum Zweck war.

Zwischen Ingwerbier, alkoholfreiem Bier und Limonade: Was war Hopkos?

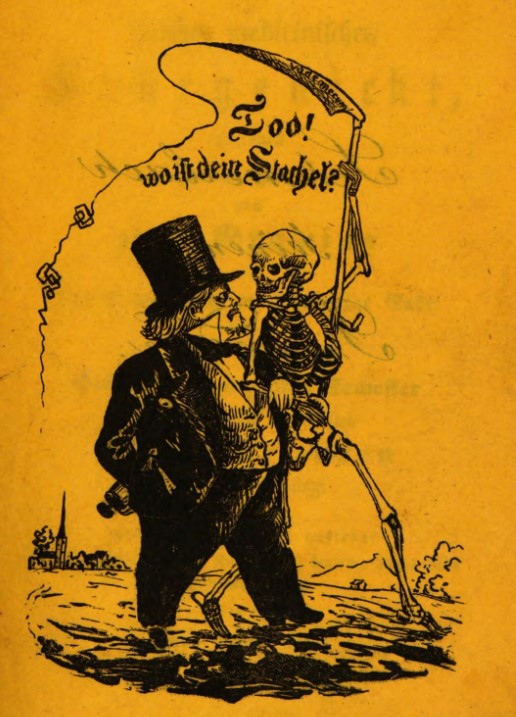

Hopkos wurde in Hamburg, aber auch an allen Filialorten als ein neuartiges Getränk fernab gängiger Kategorien angeboten: „Es gleicht den Bieren im Aussehen und Farbe und ist erfrischender, bekömmlicher und äußerst wohlschmeckend“ (Pester Lloyd 1903, Nr. 124 v. 26. Mai, 4). Hopkos war ein karbonisiertes Getränk, ähnlich und doch besser als Bier, farblich erinnerte es an Ingwerbier. Den Anspruch verdeutlichen die unteren Werbezeichnungen. Hopkos wurde in zwei Varianten, als Helles und Dunkles, in kleinen mit aufwändigem Bügelverschluss versehenen Flaschen angeboten. Es stand für die Selbstbehauptung des Menschen angesichts der in der Natur, ja im Menschen selbst stetig stattfindenden Gärung, der scheinbar nicht stillzustellenden Alkoholproduktion. Dies führte zu lebensbedrohlichen Stoffwechselprozessen, zum Abbau, zum frühen, zu frühen Tod. Doch der mannhaft-beherzte Hopkostrinker konnte durch Kauf, konnte durch Konsum diese Gefahr reduzieren, dem Tod ein Schnippchen schlagen.

Den Tod bannen: Werbedarstellung als gesundheitlicher Labetrunk (Frankfurter Zeitung 1903, Nr. 136 v. 17. Mai, 1. Morgenbl., 4; ebd., Nr. 169 v. 20. Juni, 4. Morgenbl., 3 (l. u. r.))

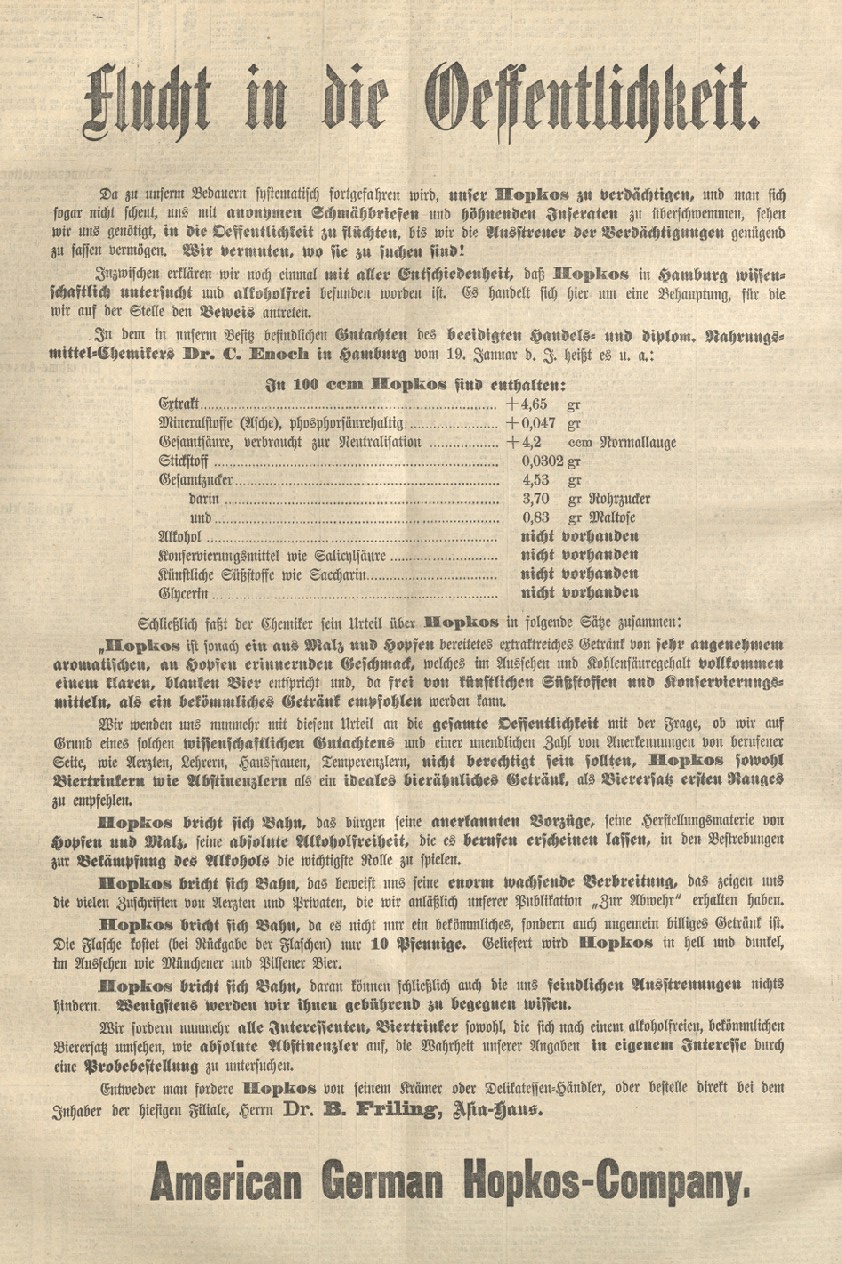

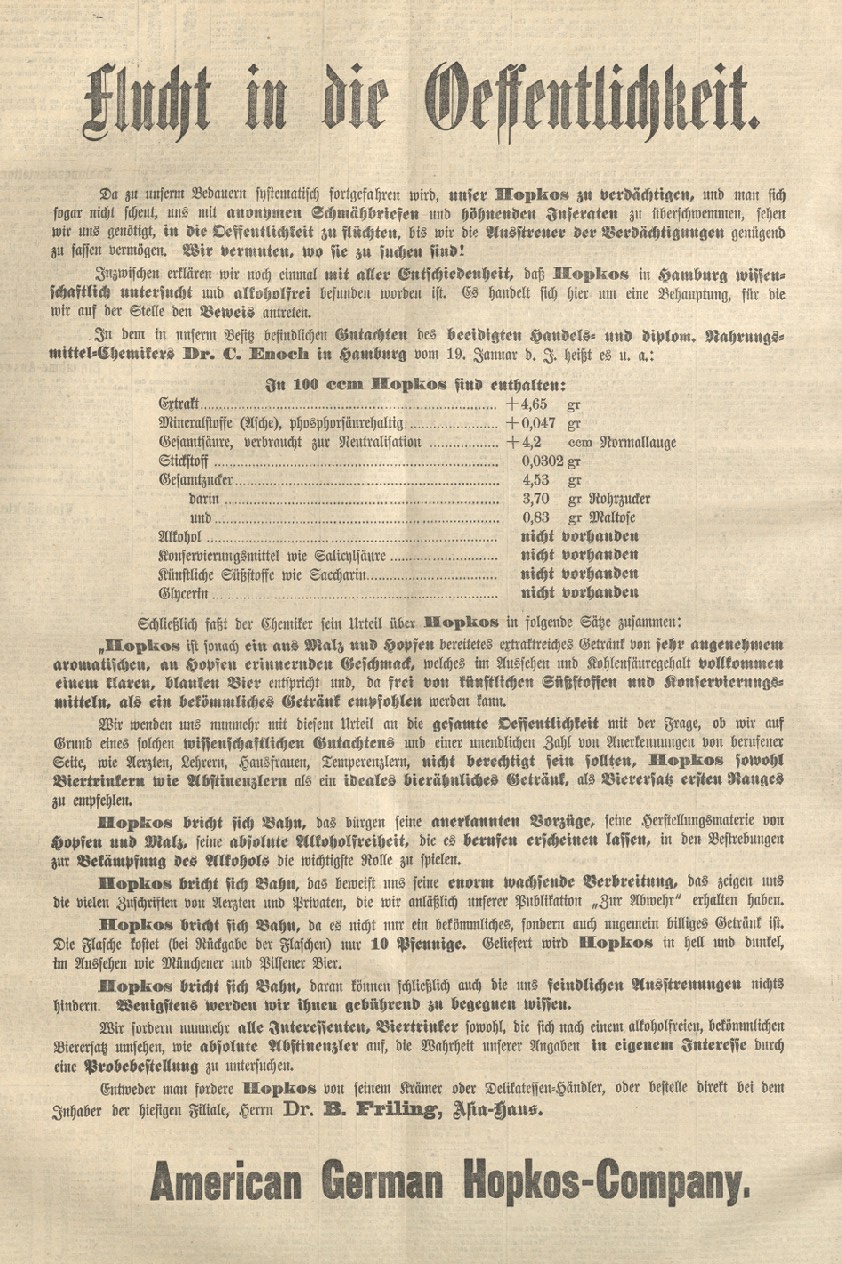

Fernab der Marktsphäre urteilten die Nahrungsmittelchemiker prosaischer, unterminierten den güldenden Glanz des vermeintlich amerikanischen Gesundheitstranks. Der schon erwähnte Bernhard Carl Niederstadt resümierte, dass Hopkos eine Mischung kohlensäurehaltigen und gefärbten Wassers mit Malz- und Hopfenextrakten sei: „Es ist davon ein dunkler Porter und ein heller Ale im Handel. […] In beiden Getränken ist gut Hopfen und Malz enthalten. Fremde Bitterstoffe, ebenso Conservierungsmittel (Salicylsäure und Borsäure) fehlen absolut. Die Biere sind absolut frei von Alkohol, sind gut kohlensäurehaltig und gesund“ (Niederstadt, Die Abstinenz und die alkoholfreien Getränke, Allgemeine Zeitschrift für Bierbrauerei und Malzfabrikation 31, 1903, 343-346, hier 345-346, Bundesarchiv Lichterfelde R 86 Nr. 2032). Derartige Analysen konzentrierten sich auf das Endprodukt, die Zusammensetzung und Güte der Einzelkomponenten konnte so nicht ermittelt werden. Das schien aber kaum erforderlich, denn die Produktion folgte der gängigen Praxis der Apotheken bei ähnlichen Getränken. Bierextrakte bestanden zumeist aus dem aufkommenden kalorienhaltigen Zwischenprodukt Invertzuckersirup, zudem aus Weinsäure für einen erfrischend säuerlichen Geschmack. Die gerade im norddeutschen Braugebiet noch häufig zum Schönen der Biere verwandten Hopfenextrakte simulierten mit ihren Bitter- und Aromastoffen eine gewisse Biernähe. Schließlich fügte man Zuckerkulör oder Farbmalzextrakte hinzu, um die Farbe, aber auch den Malzgehalt einzustellen. Die fertige Mischung gab man in Flaschen, füllte dann maschinell kohlensäurehaltiges Wasser hinzu (Schneider, 1903, 796). Das gut geschüttelte Ergebnis konnte schließlich mit einem schönen Namen, etwa Hopkos, verkauft werden.

Hopkos als alkoholfreies Bier (Langenberger Zeitung 1903, Nr. 206 v. 3. September, 4)

In Hamburg konzentrierte sich das Untersuchungsamt allerdings weniger auf die Produktionstechnik. Hopkos schien kein gesundheitsschädliches Ersatzgetränk zu sein (Übersicht über die Jahresberichte der öffentlichen Anstalten zur technischen Untersuchung von Nahrungs- und Genußmitteln für das Jahr 1903, Berlin 1906, 166). Stattdessen konzentrierten sich die Analysen auf die offenkundige Differenz zwischen den Werbeaussagen und dem Stoffgehalt, um den Hersteller wegen unlauteren Wettbewerbs, wegen Verbrauchertäuschung zu belangen. Doch derartiger Trug war schwer nachzuweisen, auch wenn an Enochs Gutachten kollegialer Anstoß genommen wurde. Erste Beanstandungen sowohl nach dem Nahrungsmittelgesetz als auch dem Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb blieben ohne greifbares Resultat (K. Farnsteiner et al., V. Bericht über die Nahrungsmittelkontrolle in Hamburg in den Jahren 1903 und 1903, Hamburg 1905, 70). Hinweise, dass Hopkos hell und dunkel jeweils 0,05 Prozent Alkohol enthalte, reichten angesichts der undefinierten Begriffe „alkoholfrei“ und „alkoholarm“ nicht einmal für eine öffentliche Meldung (Pharmaceutische Praxis 6, 1907, 152).

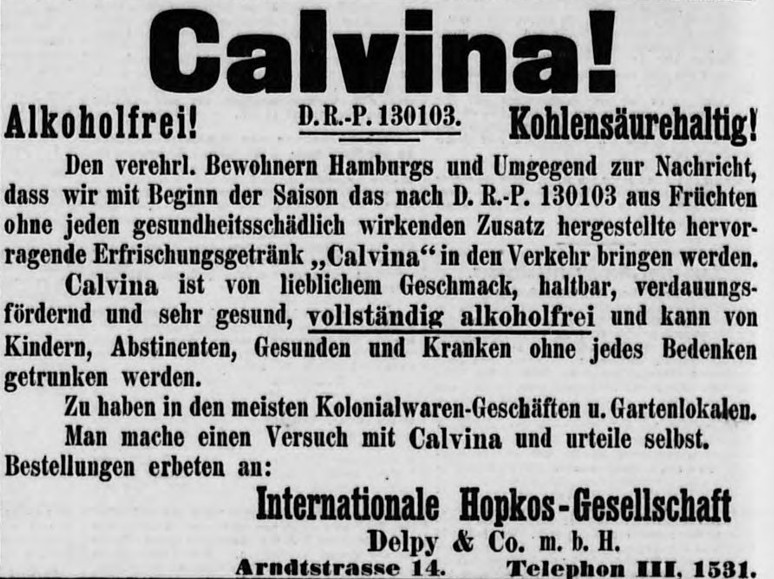

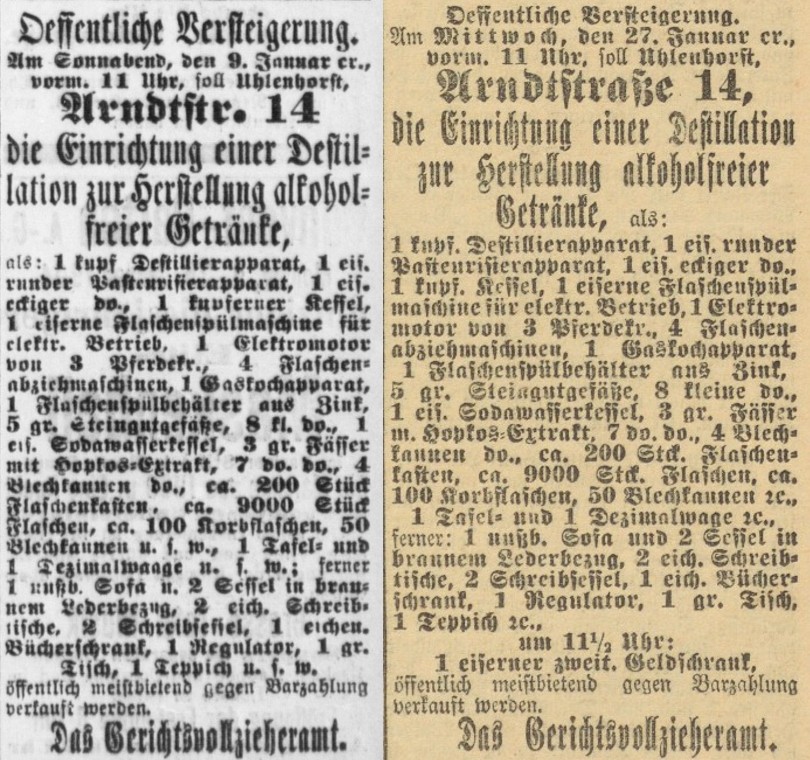

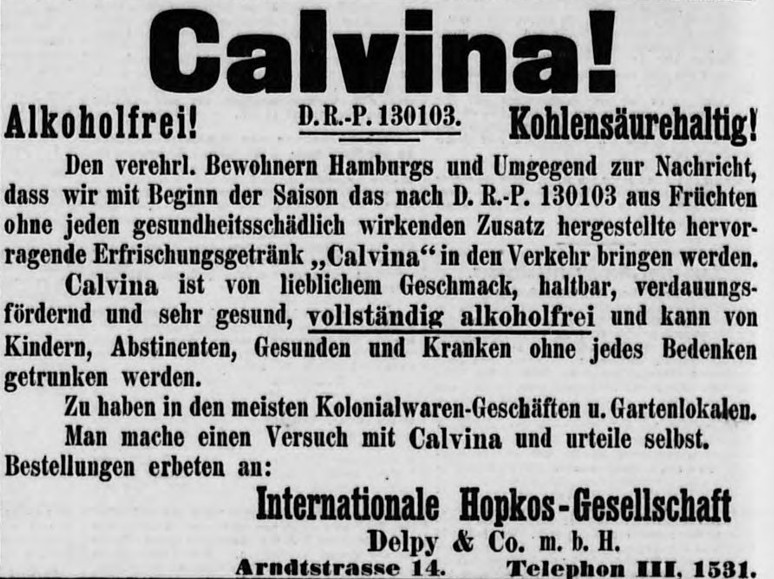

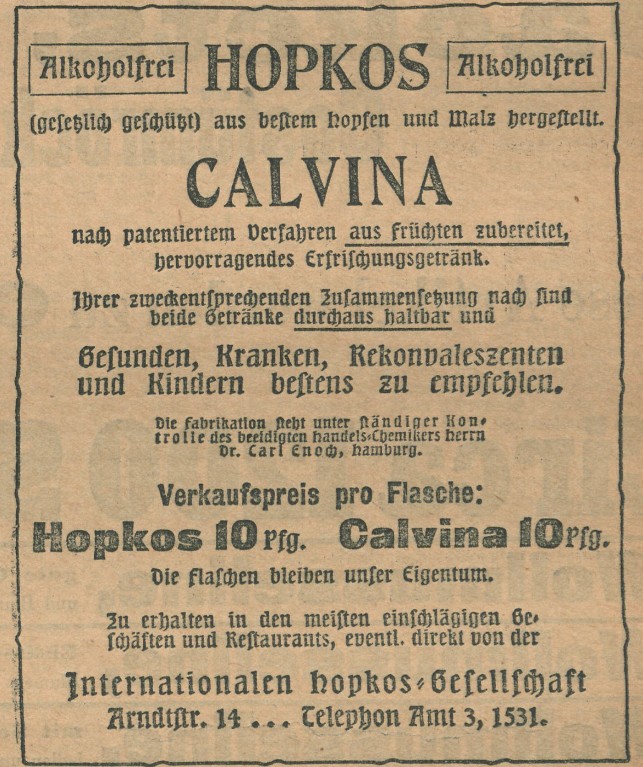

Die spätere Umfirmierung der American German Hopkos Company in Internationale Hopkos-Gesellschaft führte jedoch zu neuerlichen Untersuchungen. Wie schon 1903 stieß man sich an der intensiven Reklame, stellte bei einer offenkundig verdorbenen Probe auch einen Alkoholgehalt von 0,97 Prozent fest (Internationale Monatsschrift zur Bekämpfung der Trinksitten 18, 1908, 161). Doch das reichte nicht für den vom Nahrungsmittelgesetz verlangten Nachweis einer täuschenden Absicht. Und eine Rückfrage wegen unlauteren Wettbewerbs wurde von der Staatsanwaltschaft abschlägig behandelt, zumal keinerlei Strafanträge vorlagen (Übersicht über die Jahresberichte der öffentlichen Anstalten zur technischen Untersuchung von Nahrungs- und Genußmitteln für das Jahr 1904, Berlin 1908, 146). Angesichts der parallel bestehenden und öffentlich immer wieder beredt beklagten Missstände bei „Geheimmitteln“ oder „Kräftigungsmitteln“ wurden zwar stetig präzisere und schärfere Gesetze gefordert, doch einzig die Novelle des Gesetzes gegen Unlauteren Wettbewerb 1909 sollte mit dem schwammigen Straftatbestand „Verstoß gegen die guten Sitten“ Wildwüchse in der Warenanpreisung etwas stutzen.

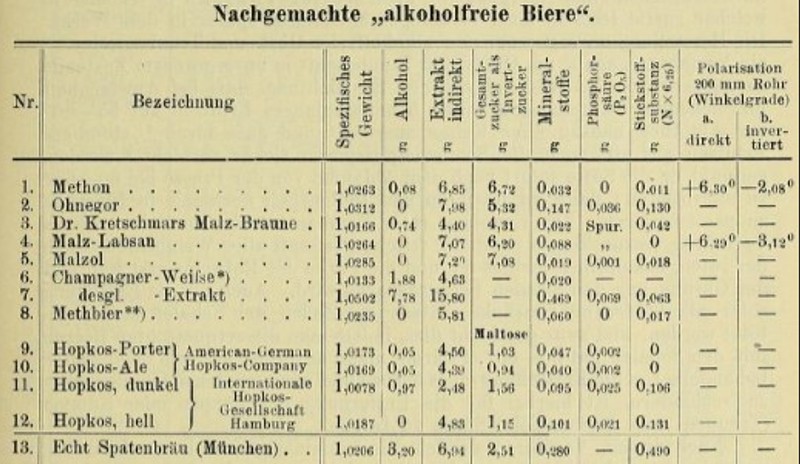

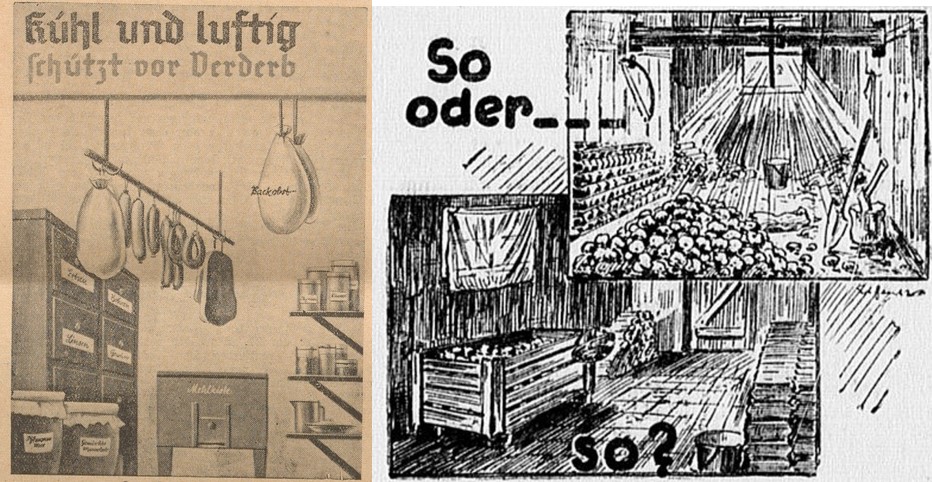

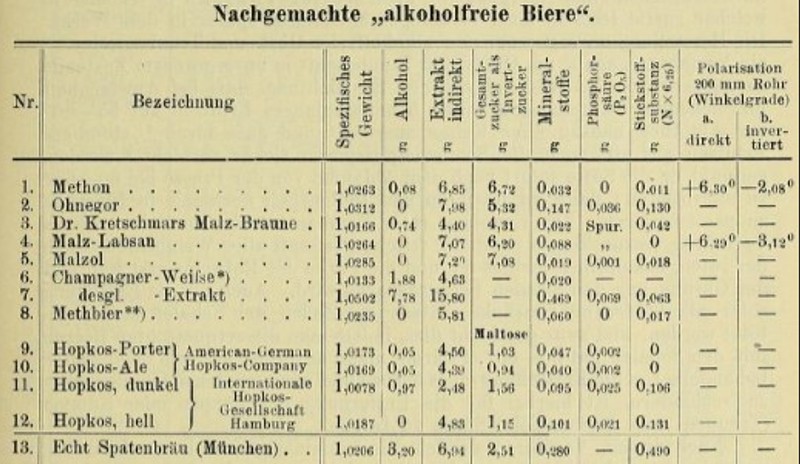

Werbeversprechen und die nachweisbare Zusammensetzung ausgesuchter „alkoholfreier Biere“ (A[dolf] Beythien, Über alkoholfreie Getränke, Sitzungsberichte und Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft ISIS 1905, Dresden 1906, 70-90, hier 79)

So blieb es bei analytischen Daten in der Fachliteratur und benennenden Einschätzungen für Chemiker und Pharmazeuten: „Hopkos, ein alkoholfreier Bierersatz ist […] eine alkoholfreie, mit Kohlensäure imprägnierte Zuckerlösung, welche nur ganz geringe Mengen aus Malz und Hopfen herstammender Bestandteile enthält“ (Neueste Erfindungen und Erfahrungen 35, 1908, 285). Die Brauer fühlten sich in ihrer strikten Ablehnung, in ihren frühen Warnungen bestätigt (Denkschrift des Zentralverbandes der österr. Brauerei-Industriellen-Vereine gegen die projektierte Biersteuererhöhung, Der Böhmische Bierbrauer 36, 1909, 334-338, hier 337). Und die Hamburger Untersuchungsbehörde beanstandete Hopkos pflichtgemäß und folgenlos auch noch 1905, als der Markt, die Verbraucher, schon längst ihr Verdikt ausgesprochen hatten (Fünfter Bericht über die Nahrungsmittel-Kontrolle in Hamburg. II. (Schluß.), Hamburger Fremden-Blatt 1906, Nr. 24 v. 30. Januar, 21). Alle beteiligten Interessenvertreter verteidigten ihre Sichtweisen, hofften auf neue oder altbewährte Konsummuster, auf einen Wandel der Begriffsbestimmungen, der angesichts der Novelle des Branntweinsteuergesetzes (und des Weingesetzes) 1907 auch kam. Es war der Steuerstaat, der Geldbedarf für die Flottenrüstung, durch den der Kranz von Normalbestimmungen auch auf alkoholfreie Getränke ausgeweitet wurde, indem man einfachen und recht willkürlichen Vorgaben der Nahrungsmittelchemiker folgte. Rückblickend führte man sich dann die wilden Zeiten fast schelmisch vor Augen: „Es ist vielleicht auf keinem Fabrikationsgebiet so viel gesündigt worden“ (Walther Schrauth, Genussmittel, ihre Surrogate und ihre Entgiftung, Technische Rundschau 14, 1908, Nr. 35, 501-503, hier 501). Die Macher von Hopkos konnten also ungefährdet und ungestraft am Rande des Rechtes agieren.

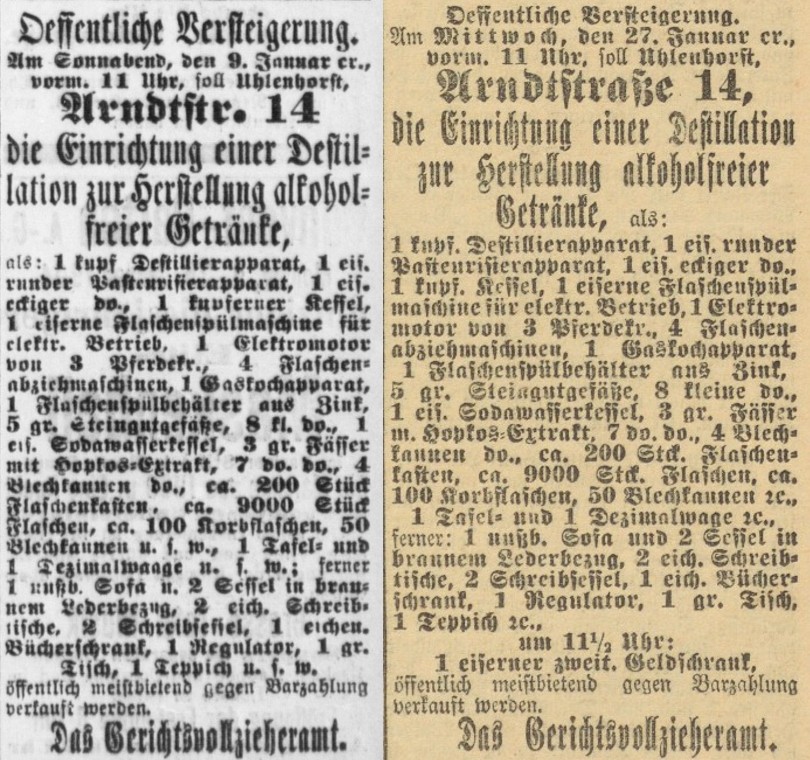

Der Geschäftsbetrieb in Hamburg

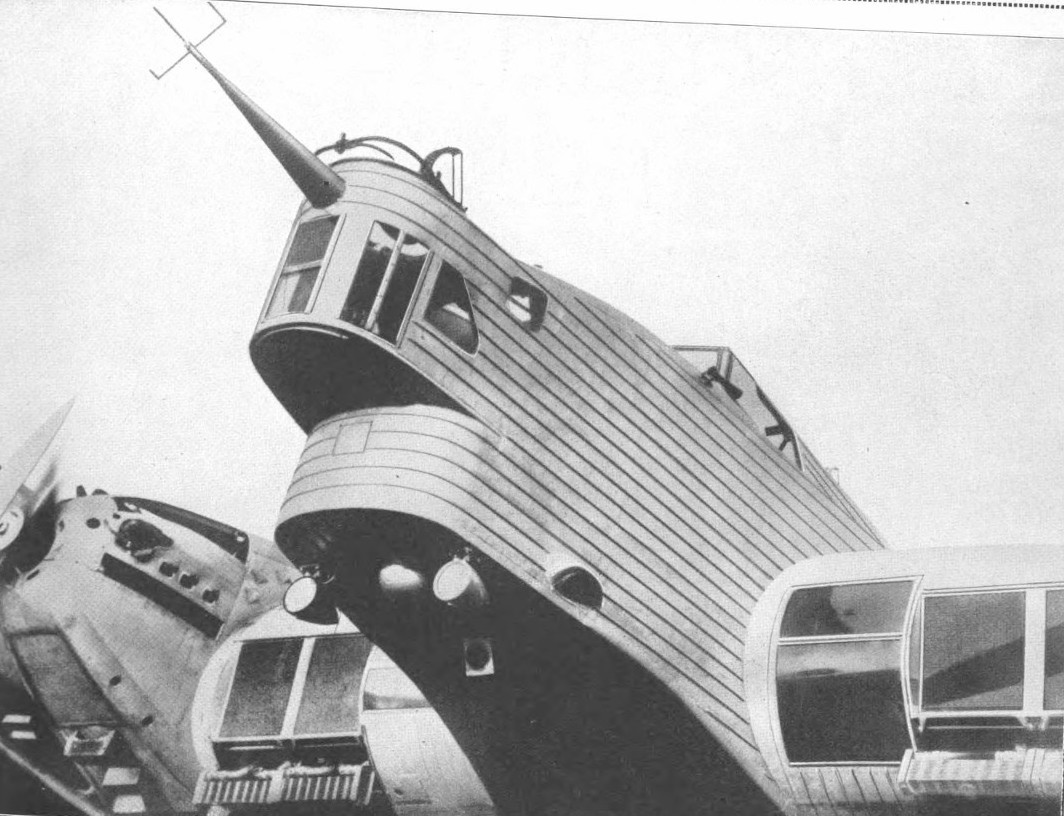

Die American German Hopkos Company residierte anfangs in einem repräsentativen Kontorhaus, dem Asia-Haus, erbaut vom Schiffsmakler Emil Theodor Lind in Hamburgs Altstadt, am Standort Alte Gröningerstraße 24-25 und Zippelhaus 10, gegenüber der Speicherstadt. Viele Firmen teilten sich die Adresse des mit kolonialen Ornamenten gezierten, vielfach im neuen Jugendstil gehaltenen Geschäftshauses, darunter das technische Büro der Hapag. Der Bau bot große, flexibel eingeteilte Kontore, zudem auch Kellerräume, Personen- und Warenaufzüge und Elektrizitätsversorgung (Hamburgischer Correspondent 1900, Nr. 398 v. 26. August, 15). Das Asia-Haus stand für das Weltgeschäft Hamburgs, bildete zugleich einen Informationscluster: Die dort ab 1904 ansässige Firma Handels- und Schiffsbedarfsfirma Carl Bödiker vertrieb ebenfalls alkoholfreies und auch alkoholhaltiges Bier (Warenzeichenblatt 1907, 48).

Kontorhaus Asia-Haus, Geschäftssitz der American German Hopkos-Company 1903 (Wikipedia-Dirtsc, 2011)

Die repräsentative Hülle des zerstörten, neu aufgebauten und mehrfach aufgehübschten Asia-Hauses darf jedoch nicht vergessen machen, dass die Rekonstruktion des eigentlichen Geschäftsbetriebes nur ansatzweise möglich ist. Die Hopkos-Company und ihre Macher haben keine Archivalien hinterlassen. Werbeanzeigen in einem für Übertreibungen und auch bewusste Irreführungen bekanntem Marktsegment haben nur begrenzten Aussagewert, gewerbliche An- und Abmeldungen, Warenzeichen und Patente bieten allein ein karges Informationsraster. In einem sich weitenden Marktfeld beurteilten Zeitgenossen häufig nicht die einzelnen Produkte, sondern eher die gesamte Branche. Oder erinnern Sie sich an einzelne vegane Markenartikel? Auch Hopkos war Flugsand der Geschichte.

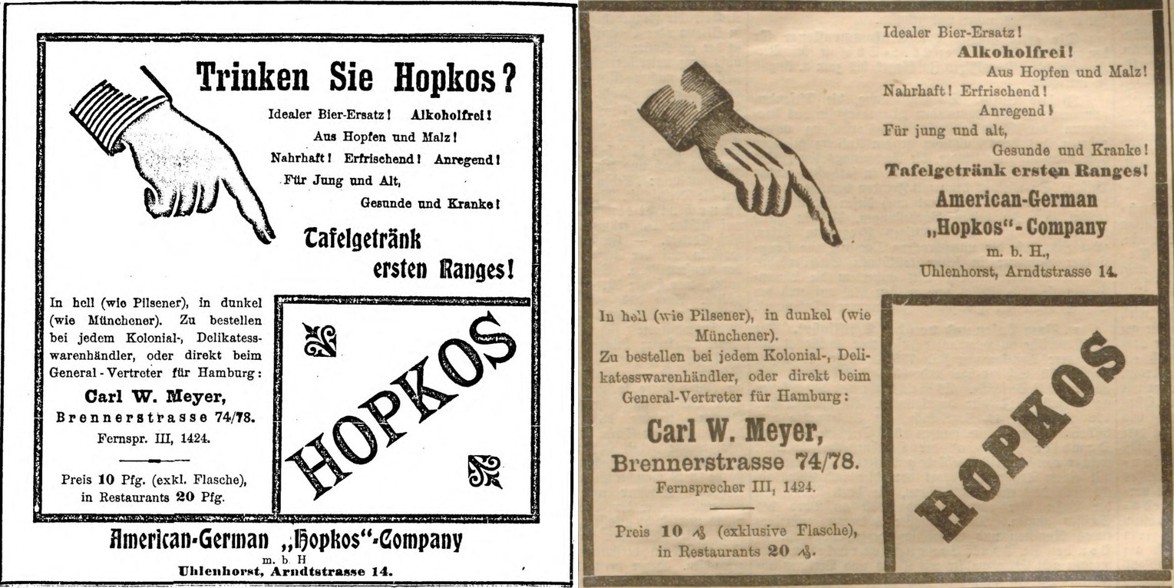

Die Markteinführung des namensgebenden Getränks begann zwei Wochen nach der Konstituierung des Unternehmens. In den Hamburger Zeitungen tönte es weltenwendend: „Der American-German Hopkos-Company Zentrale Hamburg, ist es gelungen, ein alkoholfreies Getränk ‚Hopkos‘ herzustellen, welches in jeder Beziehung den Anforderungen an ein gesundes, wohlschmeckendes und durststillendes Getränk entspricht. Nicht nur allen Gesunden, Kranken und Rekonvalescenten ist es als ein vornehmes Tafelgetränk zu empfehlen, sondern es ist auch ein äußerst nahrhaftes und bekömmliches Volksgetränk. Es wirkt erfrischend und anregend. Da das Bier auch durchaus nicht teurer ist wie unsere billigsten Biere, darf mit der Erfindung des Hopkos ‚Ale‘ und Hopkos ‚Porter‘ die so wichtige soziale Alkoholfrage um ein gut Teil gelöster erscheinen“ (Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 27 v. 1. Februar, 20). Das moderne Leben mit seiner Hast, seinem „vielfach rasenden Tempo“ verbrauche rasch die Kräfte, verbiete aber zugleich den Alkoholkonsum, den „so zu Herzen gehenden Trank des Gambrinus“. Hopkos erlaube Erholung und Gemütlichkeit ohne Harm, zugleich fördere es die Verdauung, verdränge die Harnsäure, fördere „das Wohlbefinden des Menschen“ (Zeitgemäße Betrachtungen, Hamburger Nachrichten 1903, Nr. 53 v. 1. Februar, 3). Hopkos bekämpfe auch die bei rastlos tätigen Menschen immer wieder eintretende Erschöpfung, die bei alkoholischen Erfrischungen wie dem Bier nicht zu vermeiden sei. „Analysen erster Autoritäten der Nahrungsmittel-Branche“ würden bestätigen, dass dieses „aus reinsten Ingredienzien“ bestehende Getränk Neuland beträte (Hamburgischer Correspondent 1903, Nr. 53 v. 1. Februar, 18). Nicht Limonade oder Selterswasser, schon gar nicht Bier, sondern Hopkos materialisiere die Zukunft des Trinkens des modernen, tätigen und vorwärtsstrebenden Menschen (Ein neues Volksgetränk, Hamburger Neueste Nachrichten 1903, Nr. 28 v. 3. Februar, 5).

Hopkos wurde als neues, gesellschaftliche Probleme aufgreifendes und ansatzweise lösendes alkoholfreies Getränk präsentiert, als Substitut gleichermaßen für Bier und die alten schwachen karbonisierten Wässerchen. Hopkos wurde als Getränk für alle angeboten, mochte der Schwerpunkt des Lobpreises auch auf den modernen Bürger, den modernen Angestellten zielen. Hopkos war ein Labetrunk für Alt und Jung, für Männer und Frauen, für Gesunde und Kranke. Sein Platz war das Kontor, die Arbeitsstätte, das gemütliche Heim, die Krankenstätte, das Sanatorium. Hopkos transformierte den Getränkekonsum – so die Werbung – in eine neue Sphäre, würde die Konkurrenz daher verdrängen, galt doch auch im Markt das Gesetz des Besseren, des Stärkeren. Wir werden dies unten genauer analysieren, denn Hopkos wurde nicht mit nur mit einem schönen Werbebild präsentiert, sondern mit breit angelegten, vielfach variierten Werbemitteln.

Umzug zu einem neuen Fabrikationsgebäude und Prämienangebote zwecks Auslastung der neuen Produktionskapazitäten (Hamburgischer Correspondent 1903, Nr. 229 v. 17. Mai, 26 (l.); Hamburger Neueste Nachrichten 1903, Nr. 137 v. 14. Juni, 7)

Die Gesellschaft zog Mitte 1903 von der Altstadt in die Arndtstraße 14 im nördlich gelegenen Stadtteil Uhlenhorst um, das nicht lange zuvor erstellte Funktionsgebäude war per Fleet mit der Außenalster verbunden. Das heute denkmalgeschützte Ensemble wurde damals vornehmlich gewerblich genutzt, das Unternehmen annoncierte eine eigene „Hopfen- u. Malz-Extract-Fabrik“ (Hamburger Adressbuch 118, 1904, T. III, 13). Nicht das wahrscheinliche Aussteigen des Eigentümers Bruno Friling stand im Vordergrund, nicht die folgende Staffelstabübergabe des Alltagsgeschäftes an den Generalagenten Carl W. Meyer, der in der Brennerstraße 74-78 residierte, nahe dem Steindamm, einer quirligen Geschäftsstraße im zentralen Stadtteil St. Georg. Auch Meyers parallele Tätigkeit für Alkoholproduzenten, wie die Berliner Bockbrauerei AG, blieb unerwähnt (Verzeichnis der Teilnehmer an den Fernsprechnetzen im Oberpostdirektionsbezirk Hamburg 1903, 42).

Stattdessen präsentierte die American German Hopkos Company den Umzug als Teil einer stellaren Erfolgsgeschichte des neuen Bierersatzes. Dessen „schon jetzt“ enormer Absatz habe „die Uebersiedelung in ein grösseres Fabrikgebäude und die Fabrikation des Extraktes an Ort und Stelle nötig gemacht“. Die dampfbetriebene und mit neuen Maschinen ausgestattete Fabrik habe eine „tägliche Herstellungskapazität von Extrakten zu einem für 250.000 Flaschen reichenden Quantum“ (Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 115 v. 17. Mai, 16). Anders ausgedrückt: An der neuen Produktionsstätte wurden Extrakte gefertigt, sie war Zentrum des Versands lizensierter Grundstoffe an die parallel langsam entstehenden Filialen im In- und Ausland. Der Getränkeabsatz dürfte zu dieser Zeit allerdings nicht den erhofften Umfang erreicht haben. Einerseits fabulierte man plötzlich von der neuen Entdeckung einer eminent durststillenden Wirkung des Hopkos, um rechtszeitig zum Sommergeschäft auch Touristen, Radfahrer, Turner und körperlich Arbeitende explizit anzusprechen. Anderseits lobte man kurz nach dem Bezug der neuen Produktionsstätte Erfolgsprämien für Einzelhändler aus, um dadurch den Absatz zu steigern. Für Juli schrieb man einen Wettbewerb aus, in dem der Krämer, der zuerst 1000 Flaschen eingekauft habe, eine Prämie von 50 Mark erhielt. Zugleich zahlte man jedem Abnehmer, der diese Marke überschritt, 10 Mark (Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 137 v. 14. Juni, 40). Die Firma gewährte also ohne Reduktion des Endpreises von zehn Pfennig einen Mindestrabatt von zehn Prozent (Hamburger Nachrichten 1903, Nr. 273 v. 14. Juni, 13; ebd., Nr. 285 v. 21. Juni, 4). Bei einer monatlichen Produktionskapazität von nominell 7,75 Millionen Flaschenportionen waren derartige Prämien für recht geringe Abnahmemengen einzig Beleg für einen recht überschaubaren Absatz in Hamburg.

Wir Konsumenten dürfen allerdings nicht ignorieren, dass das Kerngeschäft nicht allein der lokale Absatz eines alkoholfreien Bierersatzes war. Laut Telefonbuch war das Unternehmensziel „Paten[t]verwert.“, ebenso konnte man im Adressbuch lesen: „American-German Hopkos Company mit beschränkter Haftung, Patentverwerthungen“ (Verzeichnis der Teilnehmer an den Fernsprechnetzen im Oberpostdirektionsbezirk Hamburg 1903, 19; Hamburger Adressbuch 117, 1903, Mai-Anhang, 103). Das Hamburger Geschäft hatte Modellcharakter, sollte möglichen Investoren nicht nur abstrakt von Marktchancen tönen, sondern ein belegbares und besichtigungsfähiges Beispiel eines Erfolgsunternehmens geben. Das Hamburger Unternehmen war ein Franchiseunternehmen, gehörte zu den Pionieren dieses heutzutage allgegenwärtigen Geschäftsmodells im Deutschen Reich. Hopkos wurde in Hamburg als Marke etabliert, einheitliche Werbeklischees entwickelt, klare Rezepturen, Maschinen und die geschmacksgebenden Extrakte. Interessierte konnten gegen regelmäßige Gebühren die Rechte für einen entsprechenden Be- und Vertrieb an einem anderen Ort, in einer anderen Region erwerben – und dann in begrenzter Eigenregie Hopkos verkaufen. Der Lizenznehmer trug eigenes unternehmerisches Risiko, nicht jedoch die Kosten für die erfolgreiche Etablierung eines Geschäfts. Der Lizenzgeber profitierte von steten Gebühren, war zugleich gegenüber lokalen Absatzschwankungen abgesichert. Im Deutschen Reich waren damals Gebietsmonopole durchaus üblich, doch diese bezogen sich zumeist auf den alleinigen Absatz eines bestimmten Markenartikels in einem klar umrissenen Gebiet. Steinway-Flügel oder Singer-Nähmaschinen konnte man vor Ort nur von einem Unternehmen kaufen, mochte dieses in Großstädten auch verschiedene Filialen eröffnet haben. Bei Hopkos aber übernahm der Lizenznehmer nicht Fertigprodukte, sondern hatte diese Produkte dezentral selbst herzustellen, erhielt dafür Extrakte und Werbemittel. Das war in den USA durchaus üblich, Coca-Cola ein gutes Beispiel. Im Deutschen Reich gewann das Franchise-System später nicht nur im Getränkesektor an Bedeutung, wo die aus Milchsäure hergestellte Limonade Chabeso seit 1911 diese Geschäftsmodell nutzte (Ueber Milchsäuregetränke und deren Nutzen für die menschliche Gesundheit, Deutsch-Englischer- Reise-Courier 9, 1912/13, H. 11, 11-13).

Auf der Suche nach Investoren „in jeder Stadt der Welt“ (Badische Presse 1903, Nr. 49 v. 27. Februar, 4 (l.); Frankfurter Zeitung 1903, Nr. 57 v. 26. Februar, 3. Morgenbl., 4)

Entsprechend schaltete die Hopkos-Company seit Ende Februar erst reichsweit, seit Mai auch europaweit nahezu gleichlautende Anzeigen in führenden Wirtschaftsmedien, um potenzielle Franchisenehmer mit den neuen Geschäftschancen vertraut zu machen. Hopkos war dabei nur Mittel zum Zweck für eine schnelle Mark, für scheinbar sichere Einkommen. Der Tenor war entsprechend lockend: „Bedeutender Gewinn! Vornehmen, lukrativen Industriezweig bilden die Hopkos-Fabriken in jeder Stadt der Welt. Einheitliche Organisation!! Einheitliche Reklame!! Hopkos […] ist ein Massenconsumgetränk vorzüglichster Qualität. Verkaufspreis per Flasche franco Haus 10 Pfg. für Arm und Reich“ (Schwäbischer Merkur 1903, Nr. 91 v. 25. Februar, 10). Nicht die Reform der Gesellschaft, nicht die Transformation der Trinksitten, nein, die Rendite war treibende Kraft aller Anstrengungen. Die Hopkos-Company lieferte bei Vertragsabschluss „complette Fabrik-Anlagen mit elektrischem Betriebe sammt sämmtlichen zu einem Bierversandt-Geschäft nötigen Requisiten wie: Wagen, Flaschen etc. franco Haus“ (Neues Tagblatt und General-Anzeiger für Stuttgart und Württemberg 1903, Nr. 48 v. 27. Februar, 7). Dieser Service hatte seinen nach Ortsgrößen gestaffelten Preis: In Städten unter 50.000 Einwohner 9000, in Großstädten 25.000 Mark. Hamburg war Vorzeigeort, doch die Gesellschaft verwies auch auf Berlin und Leipzig, auch wenn dort noch keine festen Filialen bestanden. Investoren erhielten zudem Rentabilitäts-Nachweise, also Werbeunterlagen mit ansprechend hochgerechneten lokalen Markterwartungen.

Diese erste Anzeigenwelle führte zum Aufbau von Franchiseunternehmen in Bremen, Berlin, Frankfurt a.M., Leipzig, Wiesbaden – und Ennigerloh. Im Mai begann dann der Einstieg in das europäische Lizenzgeschäft, in das Weltgeschäft. Das „bekannte alkoholfreie Erfrischungsgetränk ‚Hopkos‘“, so hieß es „wird sich bald über ganz Europa verbreitet haben. Die Verbreitung geht mit erstaunlicher Geschwindigkeit vor sich, ein Zeichen, daß dieses als Bierersatz vielgepriesene Getränk eine Lücke füllt.“ Man sprach von einer Hopkos-Vertriebs-Gesellschaft in London, einer russischen Zentrale in Lodsch, von bald folgenden russisch-finnischen, französischen, italienischen, belgischen und holländischen Pendants. Die im Deutschen Reich derweil gegründeten Filialen mutierten zu Zeugen des weitergehenden Aufschwungs, „so daß jeder Deutsche bald überall sein Hopkos trinken kann“ (Hamburgischer Correspondent 1903, Nr. 229 v. 17. Mai, 17; Neue Hamburger Zeitung 1903, Nr. 232 v. 19. Mai, 10). Das war begleitet von neuen, allerdings kürzer gehaltenen Annoncen, die mit der wichtigsten Botschaft endeten: „Großartige Rentabilität!“ (Kölnische Zeitung 1903, Nr. 776 v. 25. August, 4; ebd., Nr. 790 v. 29. August, 4). Andernorts nannte man auch Zahlen. Über eine anvisierte Filialfabrik in Oldenburg hieß es: „Das Kapital verzinst sich mit ca. 300% pro anno“ (Nachrichten für Stadt und Land 1903, Nr. 164 v. 16. Juli, 4). Das war offenkundig illusionär, größerer Trug als der Verkauf eines karbonisierten Getränks als „Bierersatz“, als verbessertem alkoholfreiem Bier. Doch die Zahlen blendeten nur wenige. Im September versprach die American German Hopkos-Company nicht mehr länger „Große Rentabilität“, sondern hatte bereits Mittelsmänner einschaltet, das kriselnde Geschäft teils übergeben (General-Anzeiger der Stadt Mannheim und Umgebung 1903, Nr. 412 v. 6. September, 6). In der zweiten Jahreshälfte zeigte sich erst in Deutschen Reich, in der Folge auch im europäischen Ausland, dass die Verheißungen trogen, dass Hopkos ein Auslaufprodukt war. Das alkoholfreie Getränk teilte dieses Verdikt mit vielen anderen ähnlichen Produkten, auch wenn die Macher von deren Scheitern durchaus lernten.

Ein Blick auf die Konkurrenz: Methon als Beispiel

Die American German „Hopkos“ Company war als nationales, gar multinationales Franchiseunternehmen, mochte ihr auch kein durchschlagender Erfolg beschieden gewesen sein. Das alkoholfreie Getränk sollte Bier ersetzen, stand zugleich aber in erbittertem Wettbewerb mit anderen alkoholfreien Angeboten. Deren Macher annoncierten abschätzig: „Alkoholfr. Bier (Methon), sehr wohlschmeckend, nicht zu verwechseln mit Hopkos!“ (Velberter Zeitung 1903, Nr. 217 v. 16. September, 4). Hopkos präsentierte sich als Bierersatz, vereinzelt auch als alkoholfreies Bier. Dieser Anspruch war unbegründet, die Analysen hatten dies offenbar unterstrichen. Und doch stand Hopkos für zahlreiche Versuche, Bier nicht technisch, sondern chemisch nachzubilden. Uns Nachgeborenen mag dies anmaßend erscheinen, doch nicht so unseren Ahnen: Kindermehle und Säuglingsmilch bildeten seit den 1860er Jahren die Muttermilch chemisch nach, um Gewinne zu erzielen und die horrende Säuglingssterblichkeit zu verringern. Aus Sicht der Tüftler bildeten sie Stoffkonglomerate, die um Kohlehydrate resp. Eiweiß gruppiert waren, sich aber dem Ideal der Muttermilch annäherten. Das naturwissenschaftlich-chemische Denken kreiste um Gemeinsamkeiten fernab des Alltagswissens, darin waren Rohr- und Rübenzucker gleichermaßen Glukose. Alkoholfreies Bier war demnach ein Getränk, das der chemischen Zusammensetzung des Bieres möglichst nahe kam. Geschmack, Textur, Technologie und Tradition erschienen demgegenüber zweitrangig. Wer fragte schon ein Baby (einen Kunden) nach seinen Präferenzen, entscheidend war der Nährerfolg (Markterfolg).

Das oben beworbene Methon war eines der neuen alkoholfreien Getränke, dessen Absatz durch Hopkos grundsätzlich bedroht wurde. Das Warenzeichen war sieben Monate vor Hopkos im Mai 1900 für die Dresdener „Fabrik ätherischer Oele und Essenzen“ von Franz Hermann Loebel in Dresden. Sie hatte sich bis Mitte der 1890er Jahre vor allem auf Zwischenprodukte konzentriert, belieferte Bäcker, Konditoren, Destillateure, Süßwaren- und Getränkehersteller (Kölnische Zeitung 1895, Nr. 207 v. 9. März, 11). Doch in den Folgejahren öffnete sich Loebel auch dem Endkundengeschäft. Vor Methon offerierte er schon den Bierextrakt Süss-Meth-Extrakt (Deutscher Reichsanzeiger 1900, Nr. 259 v. 30. Oktober, 13), 1903 folgte die Limonade Apfelborn und die Brotaufstriche Schleckerchen und Frugalin. Begleitet war all das von verbalem Klappern; ein Flugblatt über Süss-Meth tönte hoffnungsfroh, das die Herstellung alkoholfreien Bieres nun „bequem und einfach ohne irgend welche Neuanschaffungen mit denjenigen Apparaten und Einrichtungen vorgenommen werden kann, welche in jeder, auch der kleinsten Mineralwasserfabrik vorhanden sind. Das neue Volksgenußmittel, das technisch, da seine Herstellung nicht auf dem altüblichen Maisch-, Brau- und Gährverfahren beruht, nicht als ‚Bier‘ zu bezeichnen ist, gelangt unter meiner Originaletiquette Süßmeth-Extract zur Einführung.“ Das war alkoholfreies Bier in chemischer Nachbildung. Brauer urteilten abschätzig: „Wir glauben kaum, daß sich auch nur ein vernünftiger Mensch auf der Welt finden dürfte, der Lust hat, diesen sonderbaren Extract zu versuchen“ (Zitate n. Unfug mit der Wortbezeichnung ‚Bier‘, Gambrinus 27, 1900, 248-249).

Methon, suggestiv angezeigt als „Alkoholfreies Bier“ (Deutscher Reichsanzeiger 1901, Nr. 83 v. 9. April, 15)

Ähnlich, doch aktiver wurde das Folgeprodukt Methon beworben: „Alkoholfreie Biere herzustellen war daher längst eine brennende Frage, bisher allerdings ungelöst im Sinne einer Bereinigung von Wohlfeilheit und Schmackhaftigkeit. Neueste Erfahrungen haben in dem würzigen, gänzlich alkoholfreien, patentamtlich geschützten Methon ein Volksgenußmittel gezeitigt, welches mit erfrischendem Geschmack, glanzheller Färbung und prickelndem, sahnigen Mouffleur den hohen Extraktgehalt und die Vollmundigkeit der besten Münchner Biere vereinigt, ohne deren durch den Alkohol bedingte Schwere und berauschende Wirkung zu besitzen. – Nicht nach dem altüblichen Brauverfahren gewonnen, daher frei von allen Gährungskeimen, aber auch frei von künstlichen Süß-. Farb- und Konservierungsmittel ist Methon ein echter Haus-, Familien-, Tafel- und Gesundheitstrank“ (Lippstädter Zeitung 1901, Nr. 41 v. 6. April, 1). Methon war demnach kein Ersatz, sondern eine alkoholfreie Fortentwicklung des Bieres. Auch weißer Rübenzucker wurde als reiner Fortschritt gegenüber dem braunen Rohrzucker voller Rückstände beworben.

Loebel produzierte Methon seit 1900, doch erst nach der Gründung der Deutschen Methon-Gesellschaft im Mai 1901 nahm der Vertrieb Geschwindigkeit auf (Bautzener Nachrichten 1901, Nr. 115 v. 20. Mai, 133). Doch die Methon-Gesellschaft produzierte keine Getränke, sondern lediglich Grundstoffe. Methon wurde unmittelbar am Verkaufsort „frisch“ hergestellt (Lippstädter Zeitung 1901, Nr. 86 v. 20. Juli, 1). Abnehmer erhielten für fünf Mark eine Kiste mit zwei Flaschen fertigem ‚Methon‘ zum Kosten, Extrakt für die Herstellung von 250 Flaschen, Etiketten und eine Erläuterung des Verfahrens (Alkoholfreies Bier, Gambrinus 28, 1901, 291-292). Glasflaschen und ein Mineralwasserapparat wurden vor Ort angekauft. Die Werbung verwies auf den biergleichen Geschmack, die Reinheit des Getränks. Für die Brauer war Methon jedoch irreführender „Pantsch“, handelte es sich doch um nichts anderes als „eine gewöhnliche Brauselimonade ohne Hopfen und Malz“ (Unfug mit der Wortbezeichnung „Bier“, Gambrinus 28, 1901, 673). Eine Analyse des Stettiner Chemikers Paul Mecke konnte im Methon dann auch weder Hopfen noch Malz nachweisen, befand es als eine „parfümirte, mit Schaumessenz versetzte Zuckercouleur“ (Pharmaceutische Presse 6, 1901, 278). Das aus Invertzucker, Saponin und dem bis heute weit verbreiteten E 150 bestehende Getränk geriet darauf unter öffentlichen Druck, musste seine Werbung moderat verändern, wurde aber weiterhin als „alkoholfreies Bier“ angeboten (Gladbecker Zeitung 1901, Nr. 212 v. 14. September, 4: Essener Volks-Zeitung 1902, Nr. 170 v. 26. Juli, 10). Die Deutsche Methon-Gesellschaft stellte ihr Produkt „den besten Bieren gleich“ (Geseker Zeitung 1903, Nr. 54 v. 7. Juli, 4). Als vermeintlichen Beleg nutzte sie dafür ein Gutachten des Dresdner Nahrungsmittelchemikers und Inhaber eines öffentlichen chemischen Laboratoriums Friedrich Schmidt.

Trotzwerbung gegen die chemischen Untersuchungsergebnisse (Dresdner Neueste Nachrichten 1906, Nr. 219 v. 15. August, 14 (l.); ebd. 1909, Nr. 225 v. 20. August, 13)

Das Konkurrenzprodukt Methon dürfte von den Machern des Hopkos präzise analysiert worden sein. Es war demnach erstens ratsam, polarisierende Begriffe wie „alkoholfreies Bier“ nicht zu verwenden, diese zu umschreiben, die Assoziationsfähigkeit der (deutschen) Sprache zu nutzen. Es war zweitens ratsam, die Überzeugungskraft der Wissenschaft von Beginn an zu nutzen, mit einem eigenen Gutachten voranzugehen, nicht auf spätere chemische Kontrollen zu warten. Drittens schien es ratsam, den bei Methon grundsätzlich noch vorhandenen Zugriff auf die wertgebenden Grundstoffe nicht aus der Hand zu geben. Die Analyse allein des Endproduktes bot viel mehr Ausflüchte – und entsprechend weniger Möglichkeiten der Regulierung oder gar sanitätspolizeilicher Intervention. Methon mochte ein irreführend beworbener Bierersatz und Konkurrent von Hopkos gewesen sein. Doch zugleich war es ein Steigbügelhalter für eine passgenauere, mit dem geltenden Recht nicht im direkten Konflikt stehende Marktpräsenz. Die für uns heute selbstverständlichen definitorischen Unterschiede zwischen Limonaden, Extrakten und alkoholfreien Bieren wurden dadurch vorgeformt.

Werbung und Vermarktung in Hamburg

Hamburg war der Geschäftssitz der American German Hopkos Company, hier musste ein Beispiel für das gegeben werden, was nachfolgend an anderen Orten und in anderen Ländern geschehen sollte. Wir hatten zuvor bereits die verbale Anpreisung des Bierersatzes genauer betrachtet, den Eigenlob, die Positionierung von Hopkos als Getränk für alle, die nicht länger am alten Bier, an schwachen Nichtalkoholika festhielten. Die Sprache war großspurig, herausfordernd, teils anmaßend – doch formal waren die ersten Anzeigen altbacken. Hopkos wurde in Hamburg nicht wirklich „amerikanisch“ beworben, fehlten doch die visuellen Marker entweder des Produktes selbst oder aber glücklich-überzeugter Konsumenten. Der Eindruck einer „amerikanischen“ Reklame gründete denn auch mehr auf der steten Präsenz der Werbebotschaften. Drei Phasen lassen sich grob unterscheiden.

Graphisch aufbereitete Kaskaden der Kaufgründe (Hamburgischer Correspondent 1903, Nr. 47 v. 29. Januar, 8 (l.); Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 91 v. 19. April, 24)

Von Ende Januar bis etwa Mitte April 1903 dominierten informierende, die Hauptanliegen der Selbstdarstellung gleichsam einhämmernde Anzeigen. Visueller Ankerpunkt war der Produktname, entweder markant wiederholt oder aber graphisch ansprechend aufbereitet. Die Annoncen erschienen in allen führenden Tageszeitungen Hamburgs, adressierten damit die gesamte Bevölkerung, Arbeiter, einfache Bürger, die urbane Kaufmannschaft. Das Einhämmern verankerte den Preis, die edle Grundlage von Hopfen und Malz, den hohen Nährwert, die Kampfstellung gegen das Bier, die repräsentative Kraft des Neuen, unbedingte Alkoholfreiheit und schließlich das duale Angebot einer hellen und einer dunklen Variante. Das war Überwältigungsreklame, zielte auf die Verankerung von Werbebotschaften im Hirn der Massen – und damit ihre bedingte Dressur für den Kauf, ging man damals doch noch von der starken Wirkungsmacht der Reklame aus.

Belehrung des Publikums über den wahren Preis (Hamburger Nachrichten 1903, Nr. 115 v. 10. März, 7)

Die gefühlte Überlegenheit der Hopkos-Macher führte denn auch dazu, dass man der sich in recht geringen Absatzzahlen niederschlagenden Ignoranz der Konsumenten durch belehrende Information begegnete. Hopkos war nicht billig: Zwar kosteten auch gängige Flaschenbiere zehn Pfennig pro Flasche, doch diese enthielten zwischen 0,3 und 0,4 Liter, während Hopkos in Fläschchen von lediglich 0,1 Liter verkauft wurde. In Gaststätten – und dort wurde die Masse des Bieres getrunken – lagen die Bierpreise nochmals niedriger. Außerdem verdoppelte sich der Einstiegspreis durch das Flaschenpfand von nochmals zehn Pfennigen. Die Macher ignorierten die damaligen Debatten über das Besitzrecht an gekauften Produkten und ihren Verpackungen. Und man unterstrich mit der oberen wieder und wieder geschalteten Anzeige, dass die kleine Erfrischung einen ganzen Groschen kostete. Bei Monatssalären von vielfach nur 60 bis 100 Mark, bei Frauen stetig weniger, war das eine Hürde, die den Massenabsatz deutlich begrenzte. Zudem waren derartige Nichtalkoholika auch in der Mitte der Gesellschaft vielfach noch nicht eingeführt. Die aufstrebende Hamburger Konsumgenossenschaft „Produktion“ verkaufte 1903 ihren etwa 15.000 Mitgliedern ganze 5186 Liter Saft und keine Limonaden (Konsum-, Bau- und Sparverein „Produktion“ zu Hamburg. Geschäfts-Bericht für das Fünfte Geschäftsjahr 1903, Hamburg 1904, 29).

Weg vom Alkohol, hin zur Abstinenz: Hopkos als Brückengetränk (Hamburgischer Correspondent 1903, Nr. 159 v. 4. April, 8)

Im März/April 1903 gab es weitere Anzeigenmotive – doch ihre Größe (und die Kosten) sank gegenüber den Einführungsmonaten. Man bewarb Hopkos als idealen, als wunderbaren Bierersatz, stellte nun jedoch auch einzelne Vorteile des Getränks besonders hervor. Zugleich positionierte man es noch deutlicher als Temperenzgetränk, als Novität mit einer hohen Mission.

Vermarktung im Schlagschatten der Abstinenz (Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 80 v. 4. April, 8)

Die zweite Phase reicht von Mitte April bis Mitte Mai. Den Machern dürfte damals deutlich geworden sein, dass die anvisierten Absatzzahlen kaum zu erreichen waren. Der Inhaber zog daraus Konsequenzen und sattelte auf den marktgängigeren Absatz von Backmischungen um. In dieser Phase dominierten neuerlich Textanzeigen. Im Gegensatz zur Einführungszeit bedienten sie nun jedoch höchst heterogene Themen, verbanden diese mit Hopkos. Parallel zu den Pferderennen in Hamburg Horn war es „ein totsicherer Tip im Kampfe des Lebens, im nimmer rastenden Rennen um die Gesundheit von Geist und Körper“, gleichermaßen geeignet „für Abstinenzler und Biertrinker“ (Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 97 v. 26. März, 24). Man grenzte sich ab von Konkurrenzangeboten, insbesondere zu dem in Hamburg produzierten Apfelpräparat Pomril, bemängelte dessen moderaten Alkoholgehalt, verwies dagegen auf die gutachterlich bestätigte Alkoholfreiheit. Man bettete dies aber auch ein in den Wettstreit der Völker, bei dem sich Zivilität in den Trinksitten manifestiere (Hamburgischer Correspondent 1903, Nr. 189 v. 24. April, 12). Hopkos, so die Aussage, erlaube „allen Alkoholgegnern die große Freude, daß sie jetzt Bier trinken dürfen, alkoholfreies Bier; denn Hopkos – der Name ist etwas schwer, und die Zunge macht jedesmal einen Hopser – enthält keinen Alkohol und besteht doch aus Malz und Hopfen“ (Hopkos, Märkischer Sprecher 1903, Nr. 111 v. 13. Mai, 7). Neben derartige redaktionelle Reklamen setzte man aber auch kleine Geschichten, gleichsam literarische Schleichwerbung, versah sie augenzwinkernd mit „Nachdruck erlaubt“: Ein Wagnersänger musste etwa trunken eine Lohengrin-Aufführung abbrechen, die gramgebeugte Gattin fragte einen alten Sanitätsrat um Rat. Nein, die Nerven seien wirklich ein Problem, Lampenfieber müsse bekämpft werden, Gesang und Durst seien eng miteinander verbunden. Einem Künstler Genüsse und Erfrischung zu verwehren sei kontraproduktiv. Nur gut, dass es Hopkos gebe, diese bierähnliche Stärkung aus der Flasche. Und der Sanitätsrat empfahl der Dame, „‚lassen Sie ihren Mann statt Bier nur noch Hopkos trinken. Er wird den Unterschied kaum merken und binnen kurzem der alte sein‘“ (Ewaldo v. Santen, Ein furchtbares Erlebnis, Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 91 v. 19. April, 27). Ja, die Welt war (und ist) einfach: Kaufen, Trinken, Gesunden…

Ein eingeführtes Getränk (Hamburger Echo 1903, Nr. 184 v. 9. August, 6)

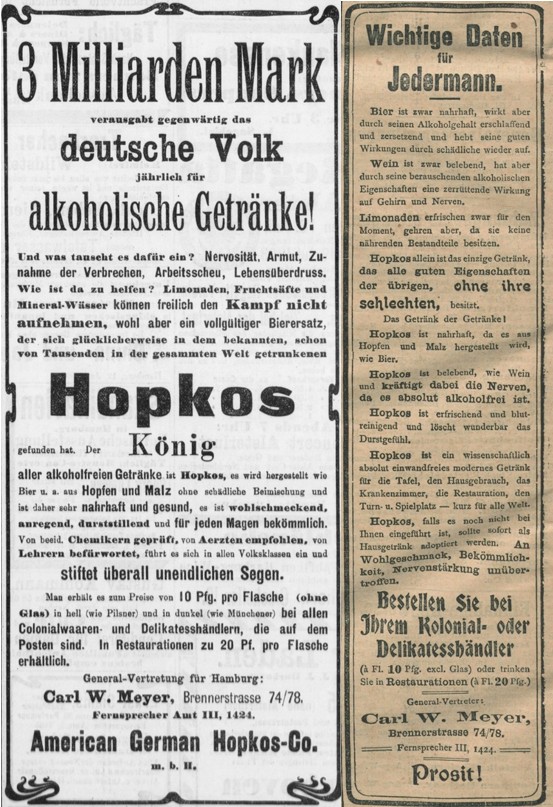

Drittens: Nach dem erfolgreichen Umzug nach Uhlenhorst startete die Hopkos-Company dann von Mitte Mai bis Mitte August eine dritte Werbephase. Die Anzeigentaktung nahm neuerlich zu, eingesetzt wurden nun auch vereinzelte visuelle Elemente, etwa den schon oben präsentierten Wegweiser an den neuen Standort. Parallel weiteten sich die Themen, gab es formale Variationen. Hopkos wurde – im bürgerlichen Hamburg! – in vielfältigen Formen zum König der alkoholfreien Getränke gekrönt, erschien als Hilfsmittel gegen Durst und Trunkenheit, diente zugleich dem Kampf gegen „Nervosität, Armut, Zunahme der Verbrechen, Arbeitsscheu, Lebensüberdruss“ (Hamburger Neueste Nachrichten 1903, Nr. 149 v. 28. Juni, 14).

Hopkos als volkswirtschaftlicher Aktivposten, als König aller alkoholfreien Getränke, als Getränk der Getränke (Hamburgischer Correspondent 1903, Nr. 321 v. 12. Juli, 8 (l.); Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 191 v. 16. August, 16)

Neuerlich wurden die Vorteile des idealen Bierersatzes Hopkos aufgelistet und mit Ausrufungszeichen versehen. Es schien, als wolle man mit diesen unten abgebildeten Anzeigen den Verbraucher nochmals aufrütteln, während parallel die Geschäfte immer schlechter liefen. Die Werbesprache blieb appellativ-trotzig: „Das Getränk der Getränke! Hopkos ist nahrhaft, da es aus Hopfen und Malz hergestellt wird, wie Bier. Hopkos ist belebend, wie Wein und kräftigt dabei die Nerven, da es absolut alkoholfrei ist. Hopkos ist erfrischend und blutreinigend und löscht wunderbar das Durstgefühl. Hopkos ist ein wissenschaftlich absolut einwandfreies modernes Getränk für die Tafel, den Hausgebrauch, das Krankenzimmer, die Restauration, den Turn- u. Spielplatz – kurz für alle Welt. […] Prosit!“ (Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 191 v. 16. August, 16). Doch die erwünschte Resonanz blieb aus, auch wenn es an ironischer Unterstützung nicht fehlte. Ein abgelehnter Dichter musste lesen: „Ihr ‚Lied eines Wüstlings‘ ist so entsetzlich, daß wir uns nicht zum Abdruck entschließen konnten; einem Redakteur, der das durchlas, mußte sofort mit zwei Flaschen Hopkos wieder auf die Beine geholfen werden“ (Hamburgisches Fremden-Blatt 1903, Nr. 203 v. 30. August, 17).

Ein Getränk für alle (Hamburger Anzeiger 1903, Nr. 174 v. 28. Juli, 5 (l.); Hamburger Echo 1903, Nr. 178 v. 2. August, 4)

Auch in dieser dritten Phase gelang es den Hopkos-Machern nicht, ihr Produkt zielgruppengenau anzudienen, den Ersatzbiergarten für alle zu verlassen: „Für Jung und Alt, Gesunde und Kranke!“ (Hamburgischer Correspondent 1903, Nr. 345 v. 26. Juli, 8). Ein Massengetränk müsse sich auch an die Masse der Konsumenten richten, dürfe nicht ausgrenzen. Dieses Credo mochte vielleicht in den vergleichsweise wohlhabenden, an Mittelstandsnormen und hochwertigen Standardprodukten angepassten Vereinigten Staaten gelten. In der hanseatischen Klassengesellschaft verfehlte eine derartige Werbung tendenziell die Absatzaufgaben. Die Hopkos-Macher adressierten zwar durchaus die „tapferen Frauen der arbeitenden Klasse“, präsentierten Hopkos aber nicht in deren Lebenswelt, sondern als Verbürgerlichungsgetränk, als Bestandteil einer vielfach verhassten fürsorglichen Belagerung just der Chemiker, Ärzte, Lehrer und Sozialpolitiker, die Hopkos warm empfahlen (Hamburger Echo 1903, Nr. 166 v. 19. Juli, 10).

Unterentwickelter Vertriebsweg Gaststätte: Hopkos-Bier und andere Limonaden (Harburger Anzeigen und Nachrichten 1903, Nr. 172 v. 25. April, 8 (l.); ebd. 1903, Nr. 241 v. 17. Juli, 8)

Überraschend war schließlich, dass Hopkos trotz aller Bemühungen um Akzeptanz der Lebensmittelhändler auf deren eigenständige Werbeunterstützung kaum zählen konnte. Die Hopkos-Werbung erfolgte zentral, nicht dezentral. Das galt selbst für Cafés und Restaurants, auch für die langsam wachsende Zahl der alkoholfreien Gaststätten.

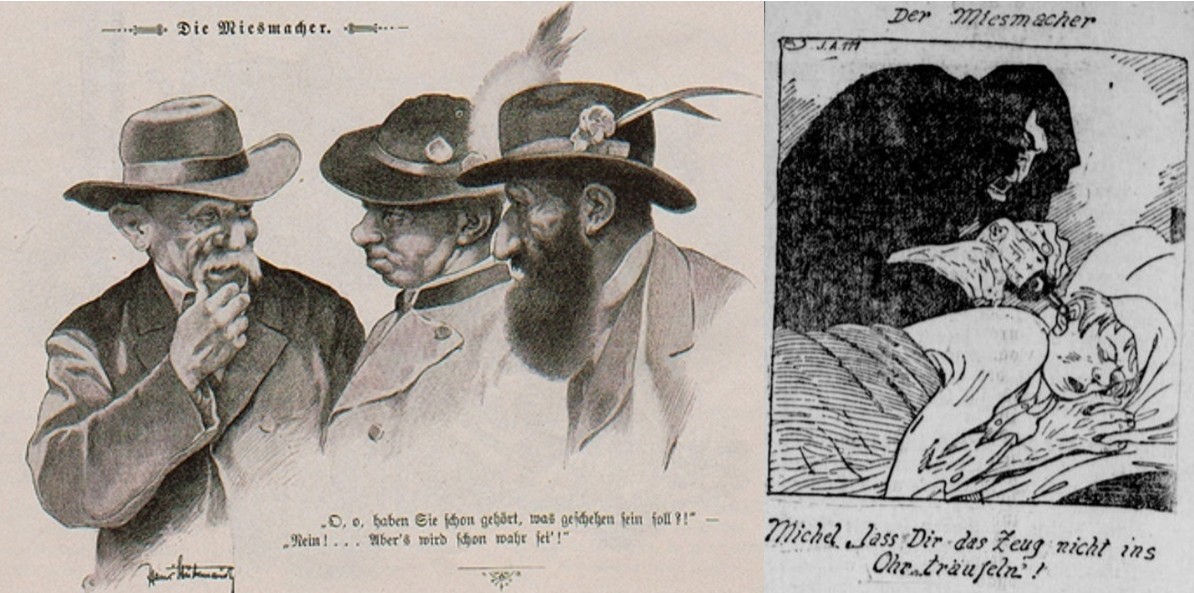

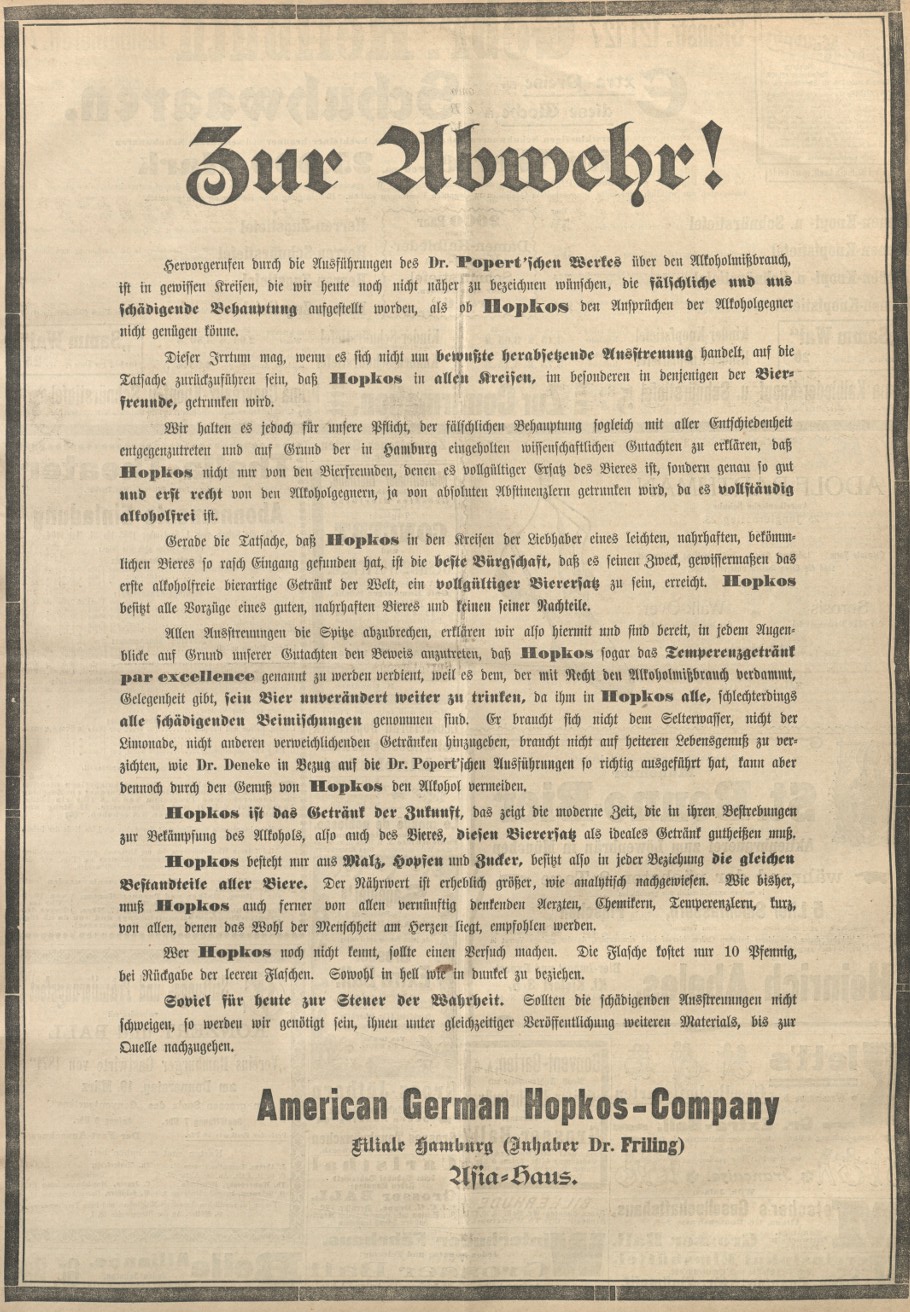

Werbeträchtige Scheindebatten

Die Hopkos-Macher zogen in Hamburg allerdings eine bemerkenswerte Konsequenz aus den Marktauftritten alkoholfreier Konkurrenzprodukte, nicht nur von Methon. Sie inszenierten vermeintliche Angriffe, auf die sie dann souverän öffentlich reagierten. Damit nahm die American German Hopkos Company einerseits den bürokratisch-sachlichen Hinweisen der Untersuchungsämter präventiv Wind aus den Segeln, konnte anderseits aber den Blick der Verbraucher gezielt auf die scheinbar eindeutigen Vorteile von Hopkos lenken.

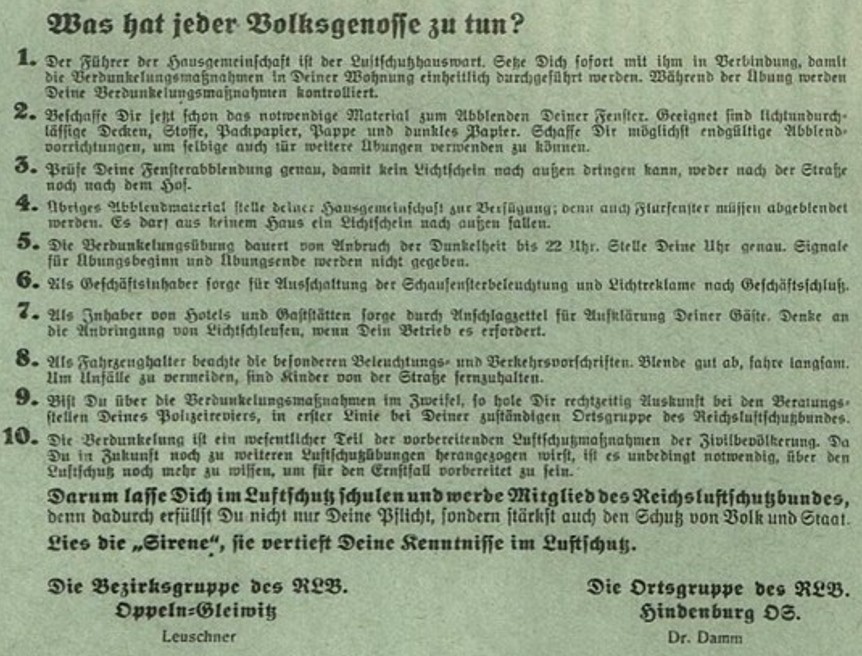

Volle Breitseite gegen Kritik am neuen Getränk (Hamburger Fremden-Blatt 1903, Nr. 63 v. 15. März, 15)