Wann haben Sie das letzte Mal Eier geprüft? Falls das schon länger zurückliegt, so haben Sie offenbar Vertrauen in die Qualitätskontrollen von Herstellern und Handel, glauben den auf das Ei gestempelten Informationen und den Angaben auf der Verpackung. Sie essen Eier, Sie kochen und verarbeiten sie, doch deren Qualität und deren Frische haben Sie anderen übertragen. Lassen Sie es sich schmecken…

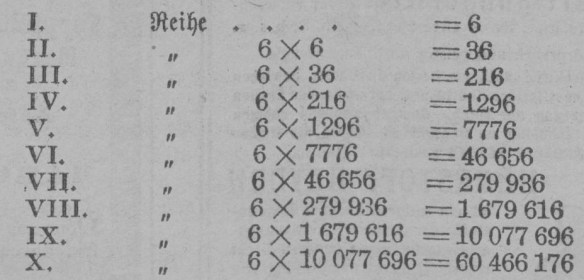

Falls Sie allerdings wissen wollen, warum Sie selbst beruhigt untätig sein können, so lesen Sie weiter. Dann werden Sie mehr darüber erfahren, wie vor mehr als 90 Jahren Grundstrukturen etabliert wurden, die nach vielen Häutungen schließlich dazu geführt haben, dass Sie sich um diesen Teil ihres Essalltags kaum mehr kümmern müssen. Es wird um die Einführung des „Deutschen Frischeies“ gehen, 1926 bis 1928 konzipiert, ab 1930 allseits beworben, doch schon 1932 in ein anderes System des Absatzes und der Produktion überführt. Eigentlich ein Flop. Doch das „Deutsche Frischei“ machte Schule, seine Produktion, Kontrolle und Vermarktung setzten Standards für eine gesicherte Mindestqualität – und damit auch für Ihr Grundvertrauen.

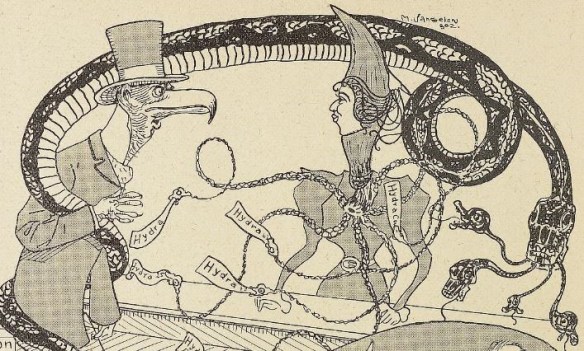

Der Traum von einer dressierten Natur – Karikatur 1913 (Fliegende Blätter 139, 1913, 236)

Die deutsche Eierwirtschaft in den 1920er Jahren – nicht konkurrenzfähig

Die Gründe für eine neue Ordnung der Eierwirtschaft lagen im relativen Niedergang der deutschen Landwirtschaft während und nach dem verlorenen Weltkrieg. Schon zuvor hatte sie an Wettbewerbsfähigkeit verloren, wurde jedoch durch die seit 1906 geltenden hohen Zölle der Bülow-Tarife auf Kosten der Verbraucher geschützt. Just diesen verloren breite Teile der Agrarwirtschaft immer stärker aus dem Blick, passten sie ihre Produktion doch nur zögerlich den sich rasch wandelnden Ansprüchen zumal der städtischen Bevölkerung an. Die Produktion konzentrierte sich auf Massengüter, wie Getreide oder Kartoffeln, und setzte nur unzureichend auf veredelte, marktnahe Produkte, etwa Obst und Gemüse oder aber Käse und Butter. Die Folge war eine wachsende Einfuhr ausländischer Güter, die vielfach qualitativ besser, teils preiswerter, fast durchweg jedoch einheitlicher und leichter vermarktbar waren.

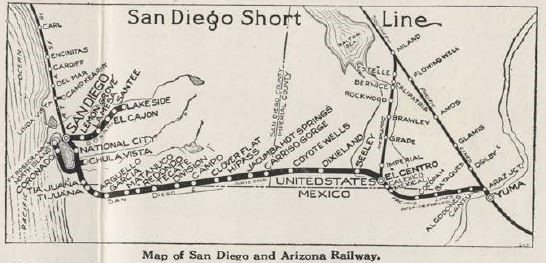

Eier stammten vor dem Ersten Weltkrieg zunehmend aus Russland sowie Österreich-Ungarn. Während des Krieges blieben sie anfangs noch frei verkäuflich, doch 1916 begann die Zwangsbewirtschaftung. Diese endete formal zwar 1919, dann aber dominierten Richtpreise den Absatz. Mochte die Selbstversorgung mit Eiern im Jahrzehnt der Ernährungskrise 1914 bis 1923 auch manche Vorteile bieten, so gaben die ökonomischen Rahmenbedingungen sicher kaum Anreize für den Ausbau der Geflügelwirtschaft. Der Versailler Vertrag hatte den Zollschutz der Landwirtschaft für mehrere Jahre beseitigt und auch die 1925 erfolgte Rückkehr zu den Bülow-Tarifen konnte aufgrund von Meistbegünstigungsklauseln nicht den gewünschten „Schutz“ bewirkten. Die überlegene ausländische Konferenz nutzte die sich bietenden Chancen im Eiermarkt. Billigimporte kamen weiterhin vor allem aus dem Osten und Südosten Europas, etwa aus dem Baltikum, Polen, Ungarn und Rumänien. Wichtiger aber wurden die Angebote aus den Niederlanden, Belgien und Dänemark, Länder, die vor dem Krieg nur einen Importanteil von 5 % hatten. Deren hochwertige und frische Eier machten ab Mitte der 1920er Jahre etwa zwei Fünftel der Einfuhren aus. Sie belieferten vor allem die Konsumzentren des Ruhrgebietes, des Rheinlands und Berlins. Offenkundig hatte die deutsche Eierwirtschaft ihren eigentlichen Vorteil, die Nähe zum Konsumenten, verspielt (Norwich Rüße, Absatzkrisen und Marketingkonzepte der deutschen Landwirtschaft nach dem Ersten Weltkrieg, Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1996/I, 129-162, hier 134).

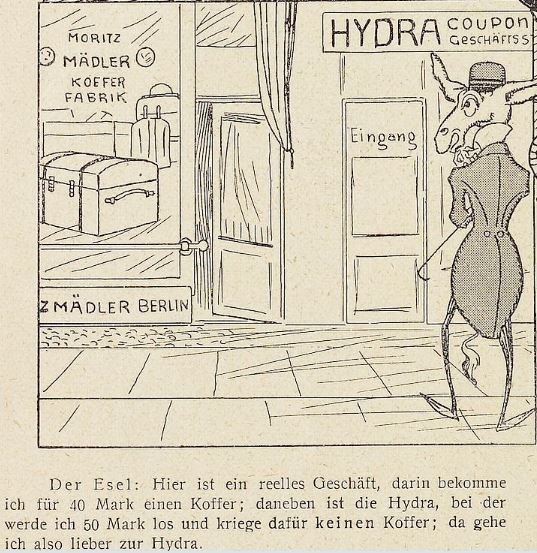

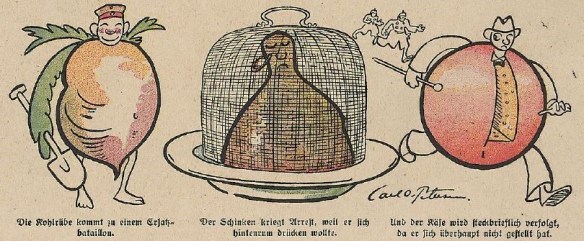

Imaginierte Bedrohung: Importeier auf dem deutschen Markt 1929 (Der junge Landwirt 3, 1930, 95)

Ja, „Der Markt ist ein unbarmherziger Richter!“ (Kurt Ritter, Absatz und Standardisierung landwirtschaftlicher Produkte, 2. Aufl., Berlin 1926, 25) Die deutschen Konsumenten griffen in den 1920er Jahren zu ausländischen Eiern, da deren Hersteller ihre Ware frisch und in standardisierter Qualität lieferten, da sie ferner eine an sich stark saisonale Ware ganzjährig zu akzeptablen Preisen anboten. Um zu verstehen, warum diese heutige Selbstverständlichkeit für die deutsche Landwirtschaft eine Herausforderung war, müssen wir uns kurz in eine Zeit zurückversetzen, in denen „natürliche“ Rhythmen die Eierproduktion noch dominierten und die Legeleistung der Hühner bei 80 bis 90 Eier jährlich lag – im Gegensatz zu heutigen Hybridhühnern, die in klimatisierten und beleuchteten Ställen ca. 300 Stück liefern.

Vor dem ersten Weltkrieg war Hühnerhaltung auf den meisten Bauernhöfen üblich, doch sie diente erst einmal der Selbstversorgung. Überschüsse wurden zumeist an Aufkäufer, Hausierer oder Ladenhändler verkauft, teils noch im Tauschhandel gegen Waren. Hühnerhaltung war Frauenarbeit. Eierverkauf ergab Zusatzeinkommen: „Die Bauersfrau zog mit ihrem Korb Eier wöchentlich ein- bis zweimal zur Stadt auf den Markt, bekam für das Dutzend Eier 30, im besten Falle 50-70 Pfg. und konnte mit diesem Erlös kaum die abgelaufenen Stiefelsohlen, geschweige denn das Futter für ihre Hühner bezahlen“ (Hans Brenning, Genossenschaftliche Eierverwertung, Mitteilungen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (MDLG) 41, 1926, 658-661, hier 659). Sie hatte also kaum Marktmacht, konnte ihre Preisvorstellungen nur selten gegen Händler und auch Konsumenten durchzusetzen. So spielte die Größe der Eier damals keine Rolle: „Ei ist eben Ei“ (Nutzen der Geflügelzucht, Das Land 4, 1895/96, 362). Auch die Frische der Eier konnte per Augenschein kaum ermittelt werden. Durch Eintauchen in Wasser kann man das Alter zwar grob abschätzen, doch durch die damit verbundene Zerstörung der schützenden Fettschicht muss das Ei danach rasch verbraucht werden. Mangels Kennzeichnung und präziser Lagerung konnten Eier im Laden durchaus mehrere Wochen alt sein, so dass immer die Gefahr fauler, penetrant stinkender Eier bestand. Die Eieranbieter konterten die Preismacht der Händler und Konsumenten nämlich mit ihrer Zeitmacht, ihrem Wissen über das wahre Alter der Eier.

Das Ei – eine saisonale Ware

Hier gilt es innezuhalten. Denn anders als heute waren Eier noch in den 1920er Jahren eine stark saisonale Ware. Ware? Für ein Huhn ist ein Ei etwas anderes, nämlich Garant für Nachkommen, für neue Küken. Um nationale Zuschreibungen schert es sich nicht. Seine „natürliche“ Legetätigkeit endet im Herbst. Im September und Oktober waren frische Eier daher selten, im November und Dezember sehr selten. Anfang des Jahres nahm dann die Legetätigkeit der Hühner langsam wieder zu, um von März bis Mai in eine „Eierschwemme“ überzugehen. Fast 60 Prozent der einheimischen Eier wurden in nur vier Monaten, von März bis Juni, gelegt (Hans-Jürgen Metzdorf, Saisonschwankungen in der Erzeugung und im Verbrauch von Nahrungsmitteln, Die Ernährung 3, 1938, 21-30, hier 25). Es sind derartig profane Rhythmen, die unsere eigenartige Verbindung von Ostern mit Eiern mit erklären können.

Auszug aus einer Werbung des Filialisten Wilhelm Goebel für frische Eier im Frühjahr 1905 (Vorwärts 1905, Nr. 65 v. 17. März, 12)

Saisonale Güter führen in Marktwirtschaften zu Preisschwankungen: „Während im Herbst und im Winter die Eier ganz besonders von den kleinen Erzeugern und von kleinen Bauern möglichst lange zurückgehalten werden, um von dem späteren höheren Preisen Nutzen zu ziehen, der mit vermindertem Angebot regelmäßig eintritt, geschieht im Frühjahr genau das Gegenteil“ (Heinrich Kleinböhl, Das Alter der Eier, Die Volksernährung 5, 1930, 322-323, hier 322). Angesichts eines raschen Preisverfalls wurden Eier nun möglichst rasch verkauft. So waren Eier im Herbst und Winter teuer und selten frisch, im Frühjahr und auch noch im Sommer kehrte sich dieses Verhältnis um. Städtische Konsumenten wollten sich derartigen Rhythmen jedoch entziehen: Sie wollten ganzjährig Eier essen, relativ billig, relativ frisch.

Die geforderten Zeitensprünge hatten jedoch ihre Tücken. Das galt erst einmal für die häusliche Konservierung der Eier, die auch von Großhändlern praktiziert wurde. Frisch gelegte Eier wurden dazu vor Lufteintritt geschützt. Man bestrich Eier mit Fett oder Vaseline, legte sie in Sand, in Holzasche oder Häcksel. Kühlung im Keller oder in Erdmulden konnte ebenfalls helfen (Max Grünwald, Der Nährwert des Hühnereis und die Eierverordnung vom 17. März 1932, Zeitschrift für Volksernährung und Diätkost 7, 1932, 158-160, hier 158). Mit derartigen Mitteln konnten Eier viele Wochen, ja mehrere Monate aufbewahrt werden. Die Verkaufserlöse konnten dadurch durchaus verdoppelt werden, doch die Maßnahmen hatten ihren Preis: Die Zahl der faulen Eier war nicht gering, der Geschmack häufig muffig. Angesichts fehlender Kennzeichnungspflichten war dies Reiz und Gefahr zugleich. Daher gingen viele, auch städtische Hausfrauen dazu über, günstig gekaufte Eier schon während der „Eischwemme“ zu konservieren. Dazu aber musste man sie in Flüssigkeiten aufbewahren, die die Schutzfunktion der Schale langfristig stabilisierten. Man verwandte meist Kalkmilch oder Wasserglas. Letzteres ist eine Mischung aus Kieselsäure und Natriumoxyd, während Kalkpräparate vor allem aus Ätzkalkpulver, Sand, Gips und Eisenoxyd bestanden. Diese Mittel konnte man in der Drogerie oder auch der Apotheke kaufen, doch es gab – wie beim Backpulver oder der Maisstärke – auch Fertigmischungen. Eikonservierungsmittel, etwa „Garantol“, waren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert gängige Haushaltsnamen (vgl. W[endelin] A[lban] Schwalbe, Warenkunde des Lebensmittel-Einzelhandels, 8. verb. Aufl. v. H[erbert] Leiser und E[berhard] Oelfke, Leipzig 1939, 184).

Paradoxe Frische: Werbung für das Eierkonservierungsmittel Garantol (Meggendorfer Blätter 140, 1925, 208)

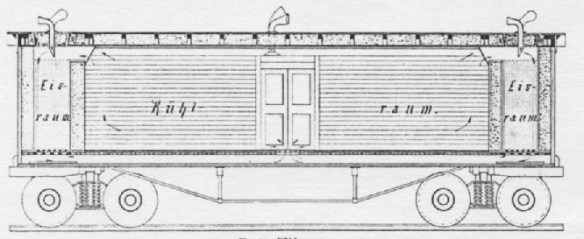

Das Problem dieser Eierkonserven war jedoch ihr Geschmack. Er war kalkig-kratzend. Als Frühstücksei waren sie also weniger brauchbar, und auch in der Küche nur bedingt verwendbar. Eischnee konnte mit Kalkeiern eben nicht mehr geschlagen werden (Grünwald, 1932, 158). Die Bedeutung von Eierkonserven im Absatz blieb daher gering und auf den Haushalt beschränkt. Nun, werden Sie fragen, warum wurden die Eier nicht gekühlt? In der Tat, technisch waren deutsche Anbieter spitze, ihre Kühlmaschinen wurden weltweit verkauft. Doch Kühlhäuser hatten im Deutschen Reich – anders als etwa in den USA oder in Großbritannien – nur geringe Kapazitäten. Es fehlte einerseits an einer Kühlkette, die bis in die Läden reichte. Anderseits gab es noch keine elektrische Kühlung, sondern lediglich relativ teure mit „Natureis“ bestückte Eisschränke im bürgerlichen Milieu. Kühlhäuser wurden daher vornehmlich in Hafenstädten und den Hauptabsatzzentren gegründet. Hinzu kamen beträchtliche Probleme mit der Temperaturführung in den keineswegs normierten, sondern kleinteilig ausgebauten Kühlhäusern. Die teils sehr unterschiedlich verpackten Eier konnten vielfach nicht sachgemäß untergebracht werden, auch waren die Auswirkungen der Kühlung auf die Eier nur ansatzweise erforscht. Ende der 1920er Jahre lag der Anteil der Kühlhauseier am deutschen Gesamtverbrauch bei lediglich drei bis vier Prozent. Das waren 1928 ca. 420 Millionen Eier, 1929 400 Mio. und 1930 dann nur noch 282 Mio. (Einlagerung von Eiern in deutsche Kühlhäuser, Blätter für landwirtschaftliche Marktforschung 2, 1931/31, 135). Während in den USA intensiv über Kühlhauseier versus Frischware gerungen wurde, ging der Streit in Deutschland um Auslandseier oder deutsche Ware (zu den USA s. Susanne Freidberg, Fresh. A Perishable History, Cambridge/Mass. 2009, 86-121).

Saisonale Schwankungen des Eierangebots im Deutschen Reich 1927/28 (Blätter für landwirtschaftliche Marktforschung 2, 1931/32, 311)

Ein Blick auf das Angebot 1927/28 zeigt eindringlich, dass auf dem Eiermarkt zwei unterschiedliche Agrarwirtschaften aufeinandertrafen. Die deutschen Anbieter waren noch massiv an „natürliche“ Legerhythmen rückgebunden, während die ausländischen Lieferanten recht kontinuierlich lieferten und insbesondere im Winter das Angebot dominierten. Überspitzt formuliert: Im Deutschen Reich bestimmten die Hühner die Marktzufuhr. Im Ausland, zumal in den Niederlanden, Belgien und Dänemark, gab es dagegen bereits Haltungsformen, Produktionsstandards und Transportkapazitäten, die das vorwegnahmen, was dann in Deutschland in den späten 1920er und 1930er Jahren begonnen und in den 1950er und 1960er Jahren vollends nachgeahmt wurde. Das Problem war also klar: „Solange die deutschen Geflügelhalter es nicht fertig bekommen, die deutsche Verbraucherschaft während des ganzen Jahres mit frischen Eiern zu versorgen, wird der deutsche Kaufmann die ausländischen Eier nicht entbehren können“ (Groß, Unser Ziel, Hannoversche Land- und Forstwirtschaftliche Zeitung (HLFZ) 83, 1930, 137-140, hier 138-139).

Standardisierung als Kernaufgabe

Wie nun auf die Herausforderung der Massenmärkte und der Konkurrenz der überlegenen ausländischen Konkurrenz reagieren? In den späten 1920er Jahren wurde zwar schon intensiv um neuartige Haltungsformen in spezialisierten Hühnerfarmen gerungen, doch der Anteil der vor allem im 1896 gegründeten Clubs Deutscher Geflügelzüchter (Görges, Die Ziele des „Klubs Deutscher Geflügelzüchter“, HLFZ 83, 1930, 151-152) organisierten größeren Eierproduzenten lag 1928 bei lediglich 15 Prozent. Der Großteil der deutschen Produktion, 85 Prozent, stammte aus bäuerlicher Hühnerhaltung – mehr als 80 Prozent davon aus Betrieben mit unter 20 ha Betriebsfläche (Karl Wagner, Neue Einrichtungen der Eierverwertung, MDLG 45, 1930, 852-854, hier 852).

Hühnerfarm in Scharnebeck (HLFZ 83, 1930, 155)

Auch die Hühnerfarmen waren nach heutigem Verständnis klein. Abgesehen von Ausnahmen, wie etwa der Eberswalder Finow Farm, produzierten sie täglich mehrere hundert Eier, während die größten Betriebe heute hunderttausende auf den Markt werfen. Das war damals undenkbar, schon aufgrund fehlender Antibiotika. Die Hühnerzucht stand zwar schon seit langem im Blickpunkt spezialisierter Zuchtvereine und der Agrarwissenschaft, Küken wurden häufig von spezialisierten Brutanstalten zugekauft. Doch auf Eierproduktion spezialisierte Hybridhühner wurden erst seit 1940 eingesetzt, zuerst in den USA. Die Futterlehre hatte beträchtliche Fortschritte gemacht, doch die Kosten der eiweiß- und mineralstoffhaltigen Futtermittel waren für kleinere Halter zu hoch. Auch die wichtigsten Stellschrauben der immensen Produktionssteigerungen seit den späten 1950er Jahren wurden in den 1920er Jahren erprobt (und bereits kontrovers diskutiert): Die Klimatisierung und die Lichtführung in den Hühnerfarmen. Die deutsche Eierwirtschaft entwickelte sich also, der Geflügelbestand nahm zu. 1912 gab es knapp 72 Millionen Hühner (inklusive von Enten und Gänsen), 1921 trotz der Gebiets- und Bevölkerungsverluste fast 68 Millionen. Bis 1924 kamen vier Millionen hinzu, zwei Jahre später lag die Zahl bei knapp 76 Millionen und 1928 schließlich bei 84,5 Millionen Tieren ([Wilhelm] Müller-Lenhartz, Kann Deutschland seinen Eierbedarf selbst erzeugen?, MDLG 45, 1930, 386-387, hier 386) – bemerkenswertes Wachstum, wenngleich noch nicht annähernd die 174 Millionen Hühner im Jahre 2016. Auch die Legeleistung der Hennen stieg, in bäuerlichen Wirtschaften von ca. 80 auf 90 Eier pro Huhn und Jahr, in Hühnerfarmen wurden auch 150 Eier erreicht. Doch all dies reichte nicht, um den wachsenden Appetit auf Eier zu decken. 1924 aß der Durchschnittsbürger 98 Eier, 1926 121 und 1928 141 (Wagner, 1930, 852). Der Markt wuchs, doch der Ertrag floss ausländischen Wettbewerbern überdurchschnittlich zu: Lag der Einfuhrüberschuss 1912 noch bei 192 Millionen M, so stieg er seit der Mitte der 1920er Jahre rasch an: 1926 erreichte er 234 Mio. RM, 1927 263 Mio. und 1928 dann 294 Mio. RM (Müller-Lenhartz, 1930, 386). Veränderungen schienen unabdingbar.

Wo aber ansetzen? Die Landwirtschaft, genauer der die Landwirtschaftskammern repräsentierende Deutsche Landwirtschaftsrat, setzte auf die Standardisierung der Eier, um damit Vertrauen im Markt zurückzugewinnen. Das Programm der Reichsregierung resp. des Reichslandwirtschaftsministeriums war dagegen deutlich ambitionierter. Angesichts der seit Mitte der 1920er Jahre drängender werdenden internationalen Agrarkrise – Preisverfall durch Überproduktion und Überschuldung durch zu ambitionierte Investitionen – startete sie 1928 ein landwirtschaftliches Notprogramm, das auf eine „zweckmäßige Organisation des Absatzes landwirtschaftlicher Erzeugnisse und zum anderen [auf, US] die Belieferung des Marktes mit einheitlicher, guter Ware auf Grund einer eingehenden Marktbeobachtung“ zielte ([Ewald] Rosenbrock, Handelspolitik, Archiv des Deutschen Landwirtschaftsrats 47, 1929, 273-315, hier 291). Die vielbeschworene „Not der Landwirtschaft“ sollte durch Lernen von den ausländischen Wettbewerbern gewendet werden. Damit nahm man die Herausforderung der überlegenden Konkurrenz an und zielte auf eine rasche Umgestaltung der Geflügelwirtschaft.

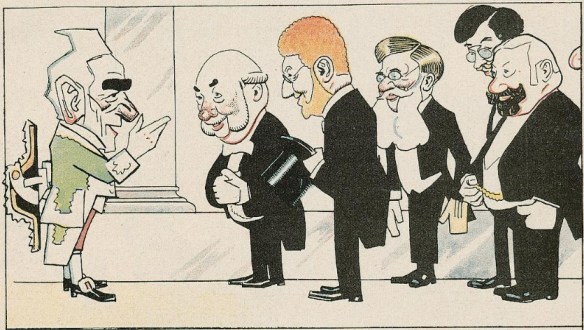

Nationalistische Karikatur gegen Importe (Kladderadatsch 83, 1930, Nr. 44)

Beide Strategien hatten unterschiedliche Zeithorizonte, gründeten jedoch auf dem genossenschaftlichen Zusammenschluss der gewerblichen Hühnerhalter. Dieser startete 1880, als in Hamburg-Uhlenhorst eine erste Eierverkaufsgenossenschaft gegründet wurde (Nis Petersen, Die mustergültige Geschäftsentwicklung einer Eierverkaufsgenossenschaft, MDLG 34, 1919, 21-24, hier 21). Bedeutung aber gewann er erst um die Jahrhundertwende, nachdem 1895/96 Geflügelzuchtvereine im niedersächsischen Soltau und Visselhövede den Eierabsatz in eigene Regie übernahmen, um höhere Preise zu erzielen (Zollikofer, Zur Entstehung und Entwicklung des genossenschaftlichen Eierverkaufs, Landwirtschaftliches Genossenschaftsblatt 45, 1923, 139-142, 155-157, hier 139). Dazu lieferten sie einheitliche Ware und kooperierten mit dem Großhandel. Weitere Genossenschaften entstanden, zuerst in der preußischen Provinz Hannover, dann auch in Oldenburg, in Schleswig-Holstein, vereinzelt gar in Bayern. 1899 ließ die Landwirtschaftskammer Hannover ein erstes Warenzeichen eintragen – ein springendes Sachsenross, der Identitätsanker der 1866 von Preußen annektierten Provinz. Eier bester Güte wurden damit gestempelt, hoben sich so vom anonymen Angebot ab. Weitere Landwirtschaftskammern übernahmen dieses Verfahren, eine reichsweite Dachorganisation aber fehlte. Die neuen Genossenschaften ließen Fortschrittsträume keimen, doch die anvisierte Marktbeschickung durch Kühlhauseier aus genossenschaftlichen Kühlhäusern blieb auf niedrigem Niveau stecken (Die Organisation des genossenschaftlichen Eierabsatzes, Konsumgenossenschaftliche Rundschau 1, 1904, 919-920). 1914 bestanden in der Provinz Hannover allerdings schon 140 Eierverkaufsorganisationen, die ca. 28 Millionen Eier verkauften. Die Genossenschaftsbewegung stagnierte während des Weltkrieges, Rationierung und Zwangswirtschaft ließen die Zahl der Genossenschaften bis Mitte der 1920er Jahre auf unter die Hälfte sinken (Gerhard Lichter und Helmut Kobligk, Neue Wege in der Geflügelzucht und Eierverwertung, Berichte über Landwirtschaft NF 10, 1929, 611-672, insb. 624-625). Doch die bestehenden Strukturen boten einen Gestaltungssockel. Ähnliches galt für den „Trinkei“-Stempel des Clubs Deutscher Geflügelzüchter (Der Tanz auf den Eiern, Die Ernährungswirtschaft 4, 1930, 1028-1030).

Das Genossenschaftswesen hatte sich seit dem 1860er und 1870er Jahre vor allem in Form von Einkaufsgenossenschaften gegründet. Es ging um billigeres Saatgut und Maschinen, dann auch um Kredit. Absatzgenossenschaften entwickelten sich dagegen nur zögerlich, meist im Umfeld urbaner Konsumzentren. Regionale Regelungen dominierten, etablierten aber auch Formen föderalen Wettbewerbs. Anfang der 1920er Jahre begann jedoch, vorrangig in Norddeutschland, eine Neuausrichtung des genossenschaftlichen Arbeitens. Gruppiert um einzelne Produkte, etwa Milch, Butter, Gemüse, Obst oder Kartoffeln, entwickelten die Landwirte mit Unterstützung staatlicher Institutionen regionale Markenprodukte und legte Qualitätsnormen fest, die ihre Mitglieder einzuhalten hatten (Otto Jüngst, Maßnahmen zur Absatzsteigerung bei Obst, Gemüse, Eiern und Geflügel, MDLG 42, 1927, 1194-1198; Hans Asmis, Die Stellung der deutschen Landwirtschaft auf dem Binnenmarkt, MDLG 43, 1928, 859-863). All das erschien notwendig, war aber auch ambivalent: Im Marktwesen „erleben wir den Untergang des einzelnen und den Aufstieg von hundert und tausenden Leuten in den Genossenschaften. Aber es bedarf noch vieler Mühe, vieler Zeit und vielen Zuredens, ehe wir den Landwirt, der auf der einen Seite technisch zur Spitzenleistung erzogen wird und zur Spitzenleistung streben muß, soweit haben, daß er auf der anderen Seite seine persönlichen Neigungen vergißt und sich anschickt, die allgemeinen Formen des Absatzes, die nur in der Masse errichtet werden können, mitzumachen“ (Friedrich Beckmann, Markt und Landwirtschaft, MDLG 45, 1930, 520-522, hier 522). Schrillere Stimmen wandten sich gegen den vermeintlichen „Kollektivismus“ dieser Maßnahmen, forderten stattdessen massive staatliche Interventionen, wie sie dann im Reichsnährstand 1933 Gestalt annahm (Replik, Die Ernährungswirtschaft 4, 1930, 1100).

Abstraktion als Grundlage der Standardisierung: Das Huhn als Eierfabrik (Illustrierter Sonntag 1930, Nr. 50 v. 14. Dezember, 8)

Bevor wir uns der Konzeptionierung des „Deutschen Frischeies“ zuwenden, sollten wir uns aber noch kurz mit den Erwartungen auseinandersetzen, die mit der Standardisierung verbunden waren. Sie setzte anonyme Märkte und die umfassende Geltung von Marktmechanismen voraus, zielte implizit auf mittlere und größere Betriebe. Ihr Hauptziel war Kostenreduktion. Einheitliche Ware führte zu geringeren Verpackungs-, Transport-, Lager- und Verkaufskosten. Sie reduzierte Kontrollkosten, wusste man doch, welche Ware man erhielt. Dies erleichterte die Bestellung, ermöglichte zugleich raschere Kaufentscheidungen bis hin zum Termingeschäft. Zugleich wurde die Ware beleihbar, war also schon vor dem Kauf Geld wert. Standardisierte Ware reduzierte das Risiko bei Käufer und auch Verkäufer, erleichterte eventuell auftretende Mängelrügen. Schließlich erlaubte sie eine einfachere Marktbeobachtung und bot eine gute Grundlage für passgenaue Werbung (Kurt Schneider, Die Standardisierung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse als Grundlage einer rationellen agraren Absatzwirtschaft, MDLG 45, 1930, 741-743, hier 742). All dem standen Nachteile gegenüber: Standardisierte Ware war Massenware, konzentrierte sich auf Mindestqualitäten. Dies begrenzte die Dispositionsfreiheit der Produzenten, reduzierte tendenziell die Auswahl der Konsumenten. Über dem Standard liegende Produzenten wurden benachteiligt, und der Einkauf glich dem Abarbeiten einer Liste, nicht dem Entdecken der Vielfalt eines Gutes. Wichtiger aber schien den Befürwortern die Ausweitung des Marktes, die Konzentration auf höhere Produktionsziffern, das Bekenntnis zu einer möglichst kontinuierlichen Marktbeschickung und das Wegfallen der Handelsspannen für Mittelsleute. Kostensenkungen und erhöhter Absatz würden zu höheren Preisen und damit auch Gewinnen führen – und zugleich die nach gleichen Prinzipien arbeitenden Auslandsanbieter aus dem Markt drängen. Der denkende und rechnende Konsument würde schon entsprechend handeln.

Standardisierung zielte auf einzelne Waren, bliebt dabei aber nicht stehen. Um standardisierte Waren liefern zu können, waren nämlich umfassende Änderungen in der Produktion und dem direkten Vertrieb erforderlich. Standardisierung war damit Teil einer breiter gefassten Rationalisierung von Produktion und Absatz (Uwe Spiekermann, Künstliche Kost. Ernährung in Deutschland 1840 bis heute, Göttingen 2018, 306-311). Es ging nicht allein um marktgängige Waren, sondern immer auch um eine marktfähige Produktion. Dies bedeutete allerdings auch eine gewisse Abkehr vom Konsumenten, mochten dessen Wüsche in der damaligen Fachliteratur auch stetig beschworen werden: „Das Problem der Absatzkrise ist nicht nur vom landwirtschaftlichen Betrieb her zu betrachten, wie das die alte Landwirtschaftslehre tat, sondern von der Absatzseite her, vom Markte mit seinen Forderungen. Eingehendes Studium der Absatzverhältnisse, Anpassung an die Wünsche der Verbraucher durch Verbesserung und Normung der Qualität ist eine Notwendigkeit für die Landwirtschaft“ (Alfred Funccius, Normung und Wirtschaft, Wiso. Diss. Köln 1930, 34). Diese Marktbeobachtung erfolgte nicht mehr im privaten Austausch zwischen Bäuerin und Wochenmarktkundschaft, sondern durch Agrarökonomen, Statistiker und Marketingexperten, die zunehmend auf Grundlage von Marktdaten urteilten. Standardisierung war daher ein folgenreiches Erziehungsprojekt, „eine Frage der Menschenerziehung und Menschenbehandlung. Aufklärung und Interessierung aller beteiligten Kreise tut not. Die Konsumenten müssen dazu gebracht werden, Qualitätsunterschiede überhaupt zu bewerten und zu bezahlen. Die Produzenten und Händler sind über die zweckmäßigsten Arbeitsmethoden zu unterrichten. Ihr Verantwortungsgefühl ist zu stärken“ (Geert Koch-Weser, Die Standardisierung in der Milchwirtschaft, Agrarw. Diss. Berlin, Langensalza 1931, 112).

Die Entwicklung des „Deutschen Frischeies“

Das „Deutsche Frischei“ war die Quintessenz all dieser Vorüberlegungen, all dieser Marktveränderungen. Ewald Rosenbrock (1898-1983), Geschäftsführer des Deutschen Landwirtschaftsrates und ein guter Repräsentant für die Kontinuität der damaligen Agrarpolitik über den NS-Staat bis hin zur Bundesrepublik, pries es in seinem Jahresüberblick 1929 als Selbsthilfe der Landwirtschaft, als das erste nach einheitlichen Bewertungsgrundsätzen im ganzen Deutschen Reich geltendes „Wertzeichen für ein landwirtschaftliches Erzeugnis“ (Rosenbrock, 1929, 300, 301). Der Deutsche Landwirtschaftrat sei organisch vorgegangen, habe seit Mitte der 1920er Jahre lokale und regionale Eierverwertungsgenossenschaften gefördert, „die sich die Erfassung der bäuerlichen Geflügelhaltungen, die einwandfreie Qualitätskontrolle und Marktherrichtung der so gesammelten Eier und ihren Vertrieb zum Ziel setzte“ (Rosenbrock, 1929, 303). Hannover und Oldenburg, Rheinland und Westfalen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Pommern waren führend, auch bei der Etablierung regionaler Standardmarken. Diese regionalen Vorreiter repräsentierten fünf bis sieben Prozent der deutschen Eierproduktion. Auf ihren Wunsch sei man ab 1926 in Verhandlungen getreten, um auch ein reichsweites Einheitszeichen zu schaffen – die Markenbutterbewegung war hierfür das Vorbild; und deutsche Markenbutter können Sie bis heute kaufen. Die langwierigen, von regionalen Partikularinteressen stark geprägten Debatten stagnierten lange Zeit, blieben die Anforderungen an Ei und Eiproduzent doch hochgradig umstritten. Gleichwohl, am 2. Juni 1928 wurde das „Deutsche Frischei“ als Warenzeichen eingetragen. Die Anforderungen waren moderat, bedeuteten gleichwohl eine Neuorganisation der Eierproduktion: „Die Eier müssen einheitlich nach Größe bzw. Gewicht sortiert und durchleuchtet sein“ (Rosenbrock, 1929, 304). Dies sollte durch Kontrollstellen der Landwirtschaftskammern erfolgen. „Die Eier müssen sauber und ungewaschen sein. Die vom Erzeuger abzuliefernden Eier müssen mindestens einmal wöchentlich an die Sammelstelle bzw. Genossenschaft ausgehändigt und dürfen nicht länger als 7 Tage beim Erzeuger belassen werden.“ Die Verpackung wurde vereinheitlicht, und drei Größen festgeschrieben (a > 60 g, b 55-60 g, c 50-55 g). Rosenbrock schien zufrieden: „Diese Beschaffenheitsanforderungen für das ‚Deutsche Frischei‘ sind einerseits so streng, daß die mit dem neuen Einheitszeichen versehenen Eier tatsächlich den Anspruch erheben können, Qualitätseier zu sein, andererseits aber sind die Anforderungen, besonders was die Größensortierung und die Zeit der Ablieferung betrifft, so gehalten, daß bei geeigneter genossenschaftlicher Organisation tatsächlich die große Masse der deutschen Bauerneier ihnen Genüge tun kann“ (Rosenbrock, 1929, 305, auch für das vorherige Zitat).

Der deutsche Frischei-Stempel 1928 (Landfrau 1928, Nr. 26, 5)

Doch nicht alle waren mit diesem langsamen Aufbau einer Qualitätsproduktion zufrieden. Jeder, der bürokratische Verfahren kennt, kann nachvollziehen, dass nach der Einigung auf das Warenzeichen weitere technische und organisatorische Aufgaben zu erledigen waren, so etwa das Recht der Stempelung oder die Art der zu verwendenden Stempel. Aus diesem Grund, sicher aber auch zur Stärkung der Reichsinteressen gegenüber den Ländern, intervenierte ab 1928 das Reichslandwirtschaftsministerium. Es lockte mit drei Millionen RM aus dem landwirtschaftlichen Notprogramm, die jedoch nur fließen sollten, wenn die bestehenden Richtlinien für die Eierproduktion und deren Kontrolle akzeptiert werden würden ([Helmuth] Kobligk, Getrennt marschieren – vereint schlagen!, Genossenschaftsblatt des Verbandes hannoverscher landwirtschaftlicher Genossenschaften 18, 1929, Nr. 18, (1)-(3); zur Mittelverwendung s. Otto Heine, Das „deutsche Frischei“, ebd., Nr. 16, (2)-(4)).

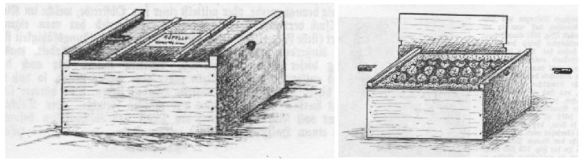

Angesichts der „Not der Landwirtschaft“ galt es größer zu denken, umfassender zu agieren. Die Finanzhilfen sollten die Grundausstattung der bestehenden, aber auch zahlreicher neu zu gründenden Absatzgenossenschaften sichern. Dies bedeutete Personalmittel, Transportmittel, Beleuchtungs- und Sortiermaschinen sowie Finanzhilfen. Zudem wurde am 12. Juli 1929 der Reichsausschuß für Geflügel- und Eierverwertung gegründet, der nicht nur die unterschiedlichen Interessen der beteiligten Kreise koordinieren und miteinander in Einklang bringen sollte, sondern zugleich für die Marktbeobachtung sowie die reichsweite Werbung und Vermarktung zuständig war (Planmäßige Marktbeobachtung für Geflügel und Eier, Schaffung von Standard-Eiern, Die Volksernährung 4, 1929, 331-332, hier 331). Das entsprach dem Vorgehen in anderen Branchen, wurden damals doch jährlich 31 Millionen RM für zahlreiche Werbeausschüsse aufgewendet, die nun für „Mehr Milch“, „Mehr Obst“, „Deutschen Wein“, etc. warben. Dies war durchaus innovativ, der angewandte Marketingmix teils moderner als analoge Versuche der industriellen Markenartikelhersteller (Uwe Spiekermann, „Der Konsument muß erobert werden!“ Agrar- und Handelsmarketing in Deutschland während der 1920er und 1930er Jahre, in: Hartmut Berghoff (Hg.), Marketinggeschichte, Frankfurt a.M. 2007, 123-147, hier 125-135). Ziel war, eine rasch wachsende Zahl von Anbietern in die Absatzgenossenschaften zu lenken, da die Werbung für das „Deutsche Frischei“ immer auch eine Nichtwerbung für die große Menge der sonstigen deutscher Eierproduktion war. Die neue Eiermarke würde zu einer Marktspreizung führen: Die Verbraucher würden die höhere Qualität mit höheren Preisen goutieren – und das bedeutete im Kern, dass sie bereit waren, „Deutsche Frischeier“ zu den Preisen der westlichen Importware zu kaufen. Parallel aber würden die Preise für die restlichen, nicht gekennzeichneten deutschen Eier tendenziell sinken. Entsprechend groß war der Anreiz, bedingt auch der Zwang, den neuen Genossenschaften beizutreten, die Eier gemäß den bestehenden Richtlinien abzuliefern und sie an keiner anderen Stelle abzusetzen: „Es ist Pflicht aller Geflügelhalter und -züchter, sich dieserhalb mit ihren Kammern oder dem Klub der deutschen Geflügelzüchter in Verbindung zu setzen, damit die Gewähr für ein einheitliches Vorgehen gegeben wird. Trotzdem kann außer dieser Bezeichnung […] ein privates zugesetzt werden, um zu zeigen, woher das Ei stammt. Dem Verbraucher wird das nur angenehm und für den Verbraucher eine gute Erziehung sein. Falsch ist es aber, sich in Erzeugerkreisen gegen die Einführung des deutschen Frischeies zu wehren und ein neues Zeichen einführen zu wollen. Solche Eigenbrötelei würde nur nachteilig für die deutsche Geflügelzucht- und -haltung sein“ (Deutsches Frischei, Landfrau 1929, Nr. 18, 7).

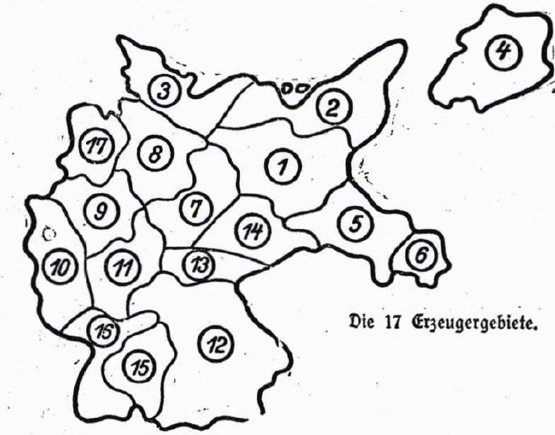

Neue Ordnung der Erzeugungs- und Absatzräume der genossenschaftlichen Eierwirtschaft (Genossenschaftsblatt 1929, Nr. 13, 2)

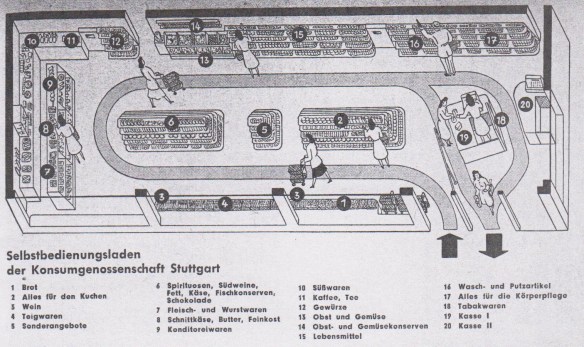

Die neue Ordnung war reichsweit angelegt und kombinierte monetäre Anreize mit rigidem Zwang. Das Deutsche Reich wurde in 17 Erzeugergebiete untergliedert und die Genossen waren verpflichtet, ihre Eier ausschließlich der jeweiligen Zentralstelle zu liefern, die dann die Ware kontrollierte, sortierte, verkaufte und bezahlte. Die Gebiete waren bestimmten Absatzregionen zugeordnet, um die Belieferung der Konsumzentren sicherzustellen, um zugleich aber den Transport- und Vermarktungsaufwand gering zu halten. Das Reichslandwirtschaftsministerium zielte damit auch auf die Rationalisierung der bestehender Absatzketten, zumal die trotz Rechtsrahmen schwer zu kontrollierenden Wochenmärkte. Strukturen, bei denen der Hersteller entschied, an wen er seine Eier verkaufen wollte, wurden als „nicht zweckmäßig“ bewertet, ihr Marktwissen damit entwertet. Zugleich hoffte man mit der Förderung der Absatzgenossenschaften Einfluss auf den Groß- und Einzelhandel zu nehmen, um auch diese zu ordnen (Gerh[ard] Rudolph, Der Weg des Eies zum Verbraucher, Zeitschrift für Volksernährung und Diätkost 7, 1932, 153-156). Deutlich wird, wie von Experten implementierte Arrangements das Agrarische nach den Erfordernissen moderner Marktgesellschaften ordnen sollten und letztlich ordneten.

Kritik an diesen Maßnahmen ließ nicht auf sich warten. Sie kam einerseits von den schon etablierten Hühnerfarmen, die mit ihren Eiern überdurchschnittliche Preise erzielten, da sie marktgängige Waren in größeren Mengen liefern konnten. Sie kritisierten die einseitige Staatsintervention, brachten die Standardisierung von vornherein „in Mißkredit“ (L[u]dw[ig] Brand, Der Kampf um das deutsche Frischei, Die Ernährungswirtschaft 4, 1930, 1098-1099, hier 1099). Zugleich verwiesen sie auf den eher verhaltenen Erfolg der bereits bestehenden und mit dem Frischeistempel werbenden Genossenschaften. Diese hatten 1929 ca. 100 Millionen Eier verkauft – nicht viel angesichts eines Gesamtabsatzes von deutlich mehr als 8 Milliarden Stück. Die Folge war ein erstes Nachjustieren, das vor allem die Werbung betraf. Es wurde Anfang 1929 ein neues Markenzeichen, das sog. „Adlerei“, entwickelt. Dieses lehnte sich eng an die Werbung für andere einheimische Güter an, insbesondere der Ikonographie des Reichsmilchausschusses.

Ein neues Markenzeichen: Banderole und Stempel des „Deutschen Frischeis“ ab 1929 (Landfrau 1930, Nr. 11, 5)

Die umfassenden Bemühungen der Standardisierung und des Ausbaues der genossenschaftlichen Absatzstruktur liefen derweil weiter. Der reichsweite Markteinstieg hatte noch nicht begonnen, er sollte erst am 1. April 1930 erfolgen. Dadurch blieb grundsätzlich Zeit, sich einer weiteren sehr grundsätzlichen Kritik an der „Frische“ der deutschen Standardware zu stellen.

Wie „frisch“ war das Frischei?

Frische ist ein inhaltsleerer Begriff, doch er markiert Anspruchshaltungen und Versprechen. Er steht für makellose, naturbelassene Güter, neu noch, nicht abgestanden und verdorben. Frische Lebensmittel sind sicher und ungefährlich, haben keinen typischen Geschmack, ihre Kühle ist unspezifisch, zielt auf Verfügbarkeit. Sie zeigen uns eine ideale Natur: Ebenmäßig und schön, ansprechend und ohne Schadstellen. Frische bedeutet Bewahrung, Sicherung von Nährwert und Bekömmlichkeit. Genauer bedacht, steht der Begriff nicht für Verzehrsfähigkeit und guten Geschmack, sondern für die noch mögliche optimale Nutzung: Wein und Weinbrand müssen reifen, Fleisch abgehangen sein, auch das Ei schmeckt vier Tage nach dem Legegeschäft am besten.

Frische ist daher von Kriterien abhängig, die je nach Lebensmittel anders sind. Der Begriff verweist auf Vergänglichkeit, setzt dagegen Techniken. Das mögen häusliche Verfahren der Konservierung und „Frischhaltung“ sein, doch auch der gewerbliche Einsatz von Konservierungsmitteln, von Hitze- und Kältetechnik, von Zwischenlagern und Verpackungen. Frische ist ohne Wissenschaft nicht denkbar, mag diese auch hintergründig wirken. Sie steht demnach für weit mehr als die Qualität eines Lebensmittels, seiner Entfernung von Entstehungsort und -zeit. Frische ist ein Mythos, dem sich Menschen zunehmend selbst unterordnen. Er kann helfen, Altern mit der Illusion von dauernder Jugend zu verbinden, Leistungsfähigkeit und stete Präsenz sicherzustellen und zugleich die zahllosen unabdingbaren Eingriffe in unsere Lebensmittel und zahlreiche andere Güter vergessen zu machen. Und doch, die Kriterien der Frische sind immer fraglich, immer Aushandlungssache.

Das galt auch für das „Deutsche Frischei“. Kritiker monierten harsch: „Man behauptete nach der berühmten Formel Ei ist Ei, die deutschen Eier brauchten nur einheitlich abgestempelt zu werden, um Qualitätsware zu sein! Man mutete also dem Verbraucher zu, zu glauben, daß die staatliche gestempelten Eier erste Qualität seien, obwohl die Methoden und Wege ihrer Sammlung aus Millionen kleiner Kanäle über Sammelstellen, Untergenossenschaften, Zentrale, Großverkaufsstelle zum Markt ihnen nicht einmal die Frische garantieren, die sie früher hatten, zu schweigen davon, daß man mit einem Stempel keine Qualität verbessert“ (Der Tanz auf den Eiern, Die Ernährungswirtschaft 4, 1930, 1028-1030, hier 1029). Diese Kritik war nicht unbegründet. „Frische“ wurde in keiner der Richtlinien präzise definiert. Immer wieder genannt wurden zwei miteinander verbundene, gleichwohl zu unterscheidende Kriterien, nämlich Alter und Aussehen: „Das Frischei muß an der ganzen Oberfläche die natürliche Fettschicht und den natürlichen Glanz vollkommen unverändert aufweisen. Bei der Durchsicht soll das Frischei eine kleine Luftblase zeigen, die nicht größer sein sollte als ein Groschenstück. Der Dotter des Frischeis darf in der Durchsicht nicht oder nur als ganz schwacher Schatten zu erkennen sei“ (Welche Forderungen stellt man an ein Frischei?, Das Kleine Blatt 1929, Nr. 214 v. 5. August, 5). Alle abgegebenen Eier wurden daher auf einem Durchleuchtungstisch kontrolliert. So konnten auch eventuell um den Dotter verbliebene Blutreste erkannt und, wie auch Knickeier, ausgesondert werden. Verantwortlich für die Frische und Güte der Eier war der Lieferant, dem bei Verstößen hohe Strafen drohten, eine ganze Reichsmark pro „minderwertiges“ Ei ([Alex] Schindler, Qualitätserzeugnisse in der deutschen Landwirtschaft, MDLG 44, 1929, 972-975, hier 974). Hier hallte gewiss die Warnung des Agrarökonomen und Vorreiters der landwirtschaftlichen Standardisierung Kurt Ritter (1894-1984) nach, der stetig an den immer prekären Genossenschaftsgeist appellierte: „Die deutschen Landwirte dürfen nicht, wie das bisher vielfach geschieht, die Genossenschaft als eine Einrichtung ansehen, die gut genug ist, ihnen ihren Kram und Schund abzunehmen, den der Händler nicht haben will!“ (Ritter, 1926, 26) Die Möchtegernfrischeier wurden auch deshalb bei der Ablieferung von Kontrolleuren grob gesichtet, um stark verschmutzte und beschädigte Ware auszuschließen. Nach der eigentlichen Kontrolle wurden sie dann nach Größe sortiert und in normierte Kisten verpackt. Bei der Zentralstelle schlossen sich stichprobenartige Kontrollen an.

Veränderungen des Eies bei Alterung: Grundlage für die Durchleuchtung aller „Deutschen Frischeier“ (Die Landfrau 1929, Nr. 18, 7)

Kommen wir zum Alter als Kriterium für Frische: Alle Mechanismen dienten der Exekution der 7-Tage-Regel. Demnach durften Eier bei der Abgabe im Zeitraum Oktober bis Januar nicht älter als eine Woche sein. In der übrigen Zeit relativer „Eierschwemme“ sahen die Richtlinien gar eine zweimalige Ablieferung pro Woche vor. Die Genossenschaften wurden zudem mit kleinen Lastkraftwagen ausgestattet, um die Verweildauer der Eier in der Absatzkette möglichst zu minimieren. Optimistische Stimmen sprachen von Lieferfristen von nur wenigen Tagen: „Wenn die Sammelstellen richtig verteilt sind, wird man für die Zeit vom Erzeuger bis zu ihr nicht mehr als einen Tag rechnen brauchen. Veranschlagt man für die Zeit von der Sammelstelle bis zur Verkaufsstelle 2 Tage und bei dieser nochmals 1 Tag, dann kann das Ei bereits nach 4 Tagen in den Händen des Detailhandels sein“ (Deutschlands Eiereinfuhr und das „Deutsche Frischei“, Ernährungswirtschaft 3, 1929, 244-246, hier 246). Um das Alter der Eier abschätzen zu können, wurden die Eiern anfangs nicht nur gestempelt, sondern auch mit Kürzeln versehen, deren Nummern und Buchstaben den Legezeitraum benannten. Der Verbraucher konnte diese Angaben allerdings nicht deuten, das genaue Alter der Eier blieb Expertenwissen.

Der Hahn als Exekutor der neuen Stempelfreude – Karikatur 1930 (Kladderadatsch 83, 1930, Nr. 13)

„Deutsche Frischeier“ dürften demnach ein bis anderthalb Wochen nach dem Legen in die Läden gekommen sein. Sie galten als frisch, wenn sie nicht älter als drei Wochen waren. Diese Obergrenze entsprach Handelsbräuchen und einem Urteil des Landgerichtes Trier von 1912, durch das der Begriff „Frische Landeier“ genauer definiert worden war. Doch insbesondere die Kühltechnik stellte diese Zeitspannen infrage. Waren Eier noch frisch, wenn der Händler „Deutsche Frischeier“ gekauft und dann für drei bis sechs Monate in ein Kühlhaus eingelagert hatte? Sie waren es nicht; doch für dieses Verdikt bedurfte es eines längeren Gerichtsverfahrens, da chemische Prüfverfahren Kühlhauseier und frische Eier nicht voneinander unterscheiden konnten (A[ugust] Schrempf, Über den Rechtsschutz des Deutschen Frischeies, Deutsche Nahrungsmittel-Rundschau 1932, 10-12). Insgesamt blieben die Kontrollmechanismen im Handel unterentwickelt, so dass es durchaus möglich war, dass auch ältere Eier als „Deutsche Frischeier“ zu verkaufen.

Verpatzte Markteinführung und begrenzte Rationalitäten

Das „Deutsche Frischei“ wurde am 1. April 1930 nach vierjährigen Planungen und einer 1928 einsetzenden regionalen Vermarktung reichsweit eingeführt. Mitte März begann die Presseberichterstattung, die den Verbraucher in die Pflicht nahm: „Von ausschlaggebender Bedeutung für die erfolgreiche Durchführung der Bestrebungen ist neben der energischen Selbsthilfe der Landwirtschaft die treue und nachhaltige Mitwirkung der Verbraucherkreise, vor allem der städtischen Hausfrauen. Sie müssen sich in erster Linie darüber klar sein, daß nur ein wirklich frisches Ei ein vollwertiges Ei ist und daß Eier, die vom Auslande kommen und zum großen Teile wochen- und monatelang unterwegs sind, bevor sie in die Hand des Verbrauchers gelangen, trotz des scheinbar billigen Preises viel zu teuer bezahlt sind“ (Das deutsche Frischei, Badische Presse 1930, Nr. 164 v. 7. April, 5). Doch schon nach kurzer Zeit wurde deutlich, dass die geschaffenen Strukturen nicht ausreichten, die Nachfrage zu decken: „Leider haben bei den großen Anforderungen, namentlich zum Osterfest, die deutschen Eierproduzenten bzw. Genossenschaften absolut versagt. Die ungenügend kaufmännisch geschulten Verkaufsorganisationen haben ihre Lieferverpflichtungen nicht gehalten, da sie an anderer Stelle geringe Preiserhöhungen wahrnehmen konnten. Dadurch ist das Vertrauen des Handels zur deutschen Landwirtschaft stark erschüttert worden“ (M. Weiler, Die Erfolge der Qualitätssteigerung der deutschen landwirtschaftlichen Erzeugnisse […], Ruhr und Rhein 11, 1930, Sdrh., 6-8, hier 8). Am Ende des Jahres 1930 zählte man 214 Millionen verkaufte „Deutsche Frischeier“, 1931 waren es 507 Millionen. 1932 sank der Absatz gar auf 439 Millionen Eier (Werner Kruse, Die deutsche Landwirtschaft und die Handelsklassengesetzgebung, Phil. Diss. Berlin 1934, 69). Das war eine beträchtliche Steigerung, die für beteiligte Eierproduzenten auch profitabel war, denn die Preise stiegen um ca. 1,5 Pfennig pro Ei, lagen damit auf der Höhe importierter Qualitätseier. Angesichts der weitaus ambitionierteren Zielsetzungen war das „Deutsche Frischei“ mit einem Marktanteil von etwa fünf Prozent jedoch ein Flop.

Appell an das volkswirtschaftliche Gewissen der Nation: Werbung 1930 (Berliner Tageblatt 1930, Ausg. v. 17. April)

Stellen wir nun die deutsche Lieblingsfrage: Wer war daran schuld? Eine eindeutige Antwort ist schwierig, doch die begrenzten Rationalitäten der Akteure kommen so in den Blick. Die Werbung hatte gewiss ihren Anteil, trotz Aufwendungen, wie sie die Eierwirtschaft zuvor noch nie gesehen hatte. Bisher wurden Eier vor allem durch Groß- und Einzelhändler beworben, einzig der Club Deutscher Geflügelzüchter machte eine Ausnahme. Die Anzeigen des zuständigen Reichsausschußes für Geflügel- und Eierverwertung – hervorgegangen aus dem Reichsausschuß für Wirtschaftsgeflügel – präsentierten das gestempelte Adlerei 1930 als Maßnahme gegen den vermeintlich überbürdenden Eierimport des Auslandes. Zugleich forderten sie die Verbraucher zu aktiver Tat auf, wohl wissend, dass das „Deutsche Frischei“ in Köln, dem Ruhrgebiet, Hannover und Oldenburg gängige Handelsware war, nicht aber in Berlin, dem Süden oder Mitteldeutschland. Darüber konnten auch interessengeleitete Fehlinformationen nicht hinwegtäuschen, die allen Ernstes behaupteten: „Heute beherrscht in allen Eierhandlungen das ‚deutsche Frischei‘ nicht zuletzt dank der Nachfrage der Hausfrauen unbestritten das Feld“ (Cornelius Schmidt, Das deutsche Frischei erobert den Markt, Die Volksernährung 5, 1930, 274). Die Werbung orientierte sich einerseits an den Maßnahmen der zahlreichen anderen Werbeausschüsse für landwirtschaftliche Produkte, anderseits an den Vorarbeiten des Clubs Deutscher Geflügelzüchter. Anzeigenwerbung hatte daher nur einen eher geringen Anteil an den Werbemaßnahmen. Wichtiger waren appellative und informierende Plakate und Flugschriften. Gerade in Berlin hatten Hühnerfarmen diese spätestens seit 1927 in Milch- und Lebensmittelgeschäften schon eingesetzt: „Das Frischei ist das vollkommenste, wertvollste und dabei billigste Nahrungs- und Heilmittel!“ Auch Kleingartenbesitzern sollten schon seit längerem intensivere Geflügelzucht betreiben, um den Geldabfluss ins Ausland begrenzen zu helfen (Höhne, Kleinsiedler und „Die Ernährung“, Berliner Volks-Zeitung 1928, Ausg. v. 11. Mai). Insofern wandelte die Werbung für das „Deutsche Frischei“ auf bereits beschrittenen Bahnen – und war daher nicht differenzierungsstark.

Informationsstand der Hannoverschen Frischei Genossenschaft während der DLG-Ausstellung in Hannover 1931 (Genossenschaftsblatt 20, 1931, Nr. 13, (2))

Das war anders bei den zahlreichen Formen direkter Werbung, wie sie zuvor vor allem der Reichsmilchausschuss genutzt hatte. Hervorzuheben ist die umfassende Präsenz auf land- und hauswirtschaftlichen Ausstellungen. Sie schuf Transparenz über das Kontrollverfahren und die Qualitätskriterien des neu bezeichneten Eies. Die Werbung zielte also keineswegs nur auf Verbraucher, sondern ebenfalls auf die große Zahl genossenschaftlich nicht organisierter Hühnerhalter. Das war ein strukturelles Problem: Die Werbung für eine nationale Dachmarke musste notgedrungen allgemein sein, doch dadurch wurde es schwieriger, zielgruppengenaue Ansprachen zu machen. Zugleich war die Werbung für das „Deutsche Frischei“ nicht so einheitlich, wie dies Advokaten propagandistischer Massenansprache forderten; sie gingen, wie auch etwa die meisten politischen Parteien, von schwachen, leicht zu überzeugenden Konsumenten aus. Die unterschiedlichen landwirtschaftlichen Institutionen agierten durchaus eigenständig. Der Deutsche Landwirtschaftsrat schuf eigene Werbeplakate, ebenso einen für Kinos geeigneten Werbefilm. Regionale Landwirtschaftskammern steuerten weitere Werbematerialien bei, ebenso die Zentralen der Absatzgenossenschaften (Heine, 1929, (3)). Die Breite der Anstrenungen unterstreicht schließlich ein Reklameglasei der bei Spremberg gelegenen und für ihre Vorratsgläser und Messbecher bekannten Glashüttenwerke Poncet (Rosenbrock, 1929, 310).

Die Werbung für das „Deutsche Frischei“ blieb umstritten, nicht nur aufgrund der hinter den Erwartungen zurückbleibenden Absatzzahlen. Das lag aber nicht nur an dem strukturellen Defizit fehlender Preispolitik. Das Gemeinschaftsprodukt durfte nicht „billig“ sein, sollte eben höhere Preise erzielen. Es lag auch an grundsätzlicher Kritik, nach der Werbung „unproduktive Arbeit“ sei, ein zusätzlicher Kostenfaktor, der vor allem dazu diente, eine urbane Elite von Reklamefachleuten zu ernähren (Landwirtschaft und Reklame, HLFZ 83, 1930, 852, auch für da folgende Zitat). Sie setzten stattdessen auf einfache und sachliche Werbung, nicht sinnbetäubend, sondern im wohlverstandenen Sinne belehrend. Für diese Kritiker war „marktschreierische“ Werbung „undeutsch“. Diese im Mittelstand weitverbreitete Haltung verstand Wirtschaft noch als eine verpflichtende Handlung, gekennzeichnet durch wechselseitige Rücksichtnahme der unterschiedlichen wirtschaftlichen Akteure und einem von Pflicht geprägtem Konsumverhalten (Landwirtschaft und Deutsche Woche, HLFZ 84, 1931, 988-989, hier 989). Genauere Kenntnis des „Deutschen Frischeies“ hätte demnach klare Folgen: „Die Hausfrau ist ein Wirtschaftsdiktator im kleinen! Sie wird sicher ihre Pflicht in der einzig möglichen Weise zu handhaben wissen!“ (Steigende Nachfrage nach deutschen Qualitätserzeugnissen, Landfrau 1931, 93-94, hier 94)

In solchen Stellungnahmen spiegelt sich die strikt nationale Ausrichtung der Agrarwerbung, die angesichts der massiven Preis- und auch Konsumrückgänge während der Weltwirtschaftskrise nochmals intensiviert wurde. Seit 1928 wurden von der grünen Lobby „Deutsche Wochen“ gefordert, seit 1930 dann durchgeführt (K. Schumann, Die „Deutsche Woche“. Ein Weg für die landwirtschaftliche Gemeinschaftswerbung, MDLG 45, 1930, 1047-1048). Eine möglichst umfassende Autarkie wurden öffentlich intensiv diskutiert. Sie bildete die Quintessenz der neomerkantilistischen Wendung gegen die Eierimporte. Der 1930 gegründete Volkswirtschaftliche Aufklärungsdienst flankierte diese Maßnahmen mit Ausstellungen und reich bebilderten Broschüren. Die Werbung für das „Deutsche Frischei“ gliederte sich hierin ein: „Ein Volk mit 5 Millionen Arbeitslosen kann es sich nicht leisten, alljährlich Hunderte von Millionen für fremde Eier ins Ausland fließen zu lassen. Tätige Mithilfe eines jeden wird dem deutschen Eierfeldzug zum endlichen Siege verhelfen können“ (Das deutsche Ei marschiert!, Landfrau 1931, Nr. 14, 63-64, hier 63). Imagination eines einheitlichen Volkes ging einher mit imaginierten Verpflichtungen in einer Konsumgesellschaft.

Nationalisierung der Werbung: Aktive Kennzeichnung deutscher Waren 1931 (l.) und Werbeplakat für Deutschen Wochen 1931 (HLFZ 85, 1931, 1096; Landfrau 1931, 176)

Nationales Wollen ersetzt jedoch keine Wirtschaftskompetenz. Das Fazit war 1931 eindeutig: „Allgemeine Propaganda für das deutsche Erzeugnis hat sich als völlig wirkungslos erwiesen“ (Mann, Erst Qualität, dann Propaganda!, Ernährungswirtschaft 5, 1931, 49-50, hier 50). Die nach der NS-Machtzulassung nach Großbritannien emigrierte Agrarökonomin Hedwig Auspitz resümierte pointiert die Marktdaten des 1929 gegründeten Berliner Instituts für Marktforschung: “Die Propaganda für das ‚Deutsche Frischei‘ hat gezeigt, wie Propaganda nicht gemacht werden soll und welche Voraussetzungen für zweckmäßige, erfolgreiche Propaganda gegeben sein müssen – das in Qualität und Preis einwandfreie Produkt – Schwindel in der Reklame ist das Dümmste, was gemacht werden kann; besser ist es, gar keine Reklame zu machen, als schlechte Reklame. […] Durch die Reklame für ein nicht einwandfreies Produkt wird höchstens erreicht, daß die Verbraucher auf den Unwert des Produktes hingewiesen werden“ (Das Durcheinander im Nationalwirtschaftlichen Aufklärungsdienst, Ernährungswirtschaft 5, 1931, 19-21, hier 20). Werbung konnte nicht die strukturellen Organisationsdefizite einer nationalen Dachmarke überdecken, die dem Werbeversprechen umfassender Verfügbarkeit nicht gerecht wurde. All dies führte zu einer neuerlichen Reorganisation der Werbung für das „Deutsche Frischei“, die ab 1932 von der neu gegründeten Berliner Eierstelle des Reichsverbandes der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften – Raiffeisen – e.V. koordiniert wurde.

Auch ein zweiter, an sich moderner Aspekt der Eierwerbung hatte keine größeren Effekte: Die Anpreisung des „Deutschen Frischeies“ als gesund. Es galt als „vollwertiges Nahrungsmittel“, leicht verdaulich, klein, aber voller Energie, zudem reich an Vitamin A und an B-Vitaminen. „Das Vollfrischei jedoch besitzt außerdem noch wertvolle Stoffe wie: Lecithin und Cholesterin, wovon Wissenschaftler behaupten wollen, daß ohne dasselbe ein Fortleben in der Jugend nicht denkbar sei, nachdem diese Substanzen in den Gewebezellen, Nerven im Gehirn und im Samen enthalten sein soll“ (J. Rusch, Vom Wert des Frisch-Eies und seine Bedeutung als Volksnahrungsmittel, Bludenzer Anzeiger 1930, Nr. 20 v. 17. Mai, 3). Weitere Inhaltsstoffe wurde ausgelobt, etwa die Aminosäuren. Dazu kamen küchentechnische Vorteile: „Ohne das Ei ist die Ernährung kaum noch vorstellbar“ (Ei, 1931, 63). Das Ei, das frische, deutsche, es wurde gepriesen als „Vorbeugungsmittel“ gegen Arterienverkalkung, Harnvergiftung, Nierenkrankheiten und vieles mehr ([Josef Schießler], Der Wert vom Frischei und dem Trinkei!, Bludenzer Anzeiger 1932, Nr. 7 v. 13. Februar, 1-2, hier 2). Kurzum, die Ware „Deutsches Frischei“ wurde mit den üblichen verkürzenden Stoffprofilen beworben, wie bis heute die meisten Lebensmittel, wurde mit Attributen geschmückt, die selbst einen Pfingstochsen hätten neidisch machen können. Und doch, angesichts der während der späten 1920er Jahre massiv anwachsenden Gesundheitswerbung zerstoben spezielle Vorteile, war „Gesundheit“ doch kein eindeutiger Kaufgrund. Das galt zumal in einer Zeit, in der die Mehrzahl der Bevölkerung den Gürtel enger schnallen musste.

Frische und Qualität als Werbeargumente 1931 (Vossische Zeitung 1931, Nr. 150 v. 29. März, 28)

Blicken wir nun auf einem weiteren potenziellen Schuldigem, den Verbraucher. Er war Fluchtpunkt vieler Wünsche, zumal nationaler: „Du aber, deutsche Frau und deutscher Mann, bedenke nicht nur, daß du ein Deutscher bist, sondern kaufe auch deutsch!“ (E. Rud[olf] Jungclaus, Schutzzoll oder Freihandel. – Deutsche, kauft deutsche Waren!, HLFZ 84, 1931, 1095-1096, hier 1096) Er galt als notorisch uninformiert über die Schäden der Eierimporte, jedoch als grundsätzlich gutwillig, wenn die Werbung ihn nur lenke (Elli Heese, Landfrau, Absatznot und Marktwerbung, Ernährungswirtschaft 5, 1931, 200-202, hier 202). Diese „Fachleute“ hätten in der Fachliteratur genauer nachlesen sollen: „Die Einstellung der Landwirtschaft auf den Absatz setzt zunächst eine intime Kenntnis der Wünsche des Marktes voraus; eingehende Marktbeobachtung ist also unerläßlich. Nur wenn man die Forderungen der Käufer genau kennt, kann man sie erfüllen“ (Kurt Ritter, Rationalisierung in der Landwirtschaft, in: Ludwig Elster und Adolf Weber (Hg.), Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 4. gänzl. umgearb. Aufl., Erg.-Bd., Jena 1929, 765-795, hier 771). Preis, Geschmack und Frische, von dieser Trias abstrahierten die Frischeierpropagandisten, und mangels vorheriger Analyse hätten sie über den Flop nicht überrascht sein dürfen. Die Massenpresse brachte das Problem auf den Punkt: „Denn der übergrosse Teil der Konsumenten ist gezwungen, mit dem Pfennig zu rechnen, so dass er sich nicht den Luxus leisten kann, immer deutsche Waren zu kaufen! […] Was nützt das schönste Adlerei, wenn es der arme Schlucker sich nicht kaufen kann! Und dann: die ‚nationalen Belange‘, mit denen die berühmtem Plakate ‚Deutsche, trinkt deutschen Wein, esst deutsche Aepfel!‘ usw. stets drapiert werden, entpuppen sich bei genauen Untersuchungen immer wieder als geldliche Interessenten-‚Belange‘!“ (Das Adler-Ei!, Berliner Volks-Zeitung 1930, Ausg. v. 7. März)

Der Verbraucher handelte erwartbar, „rational“. Er schaute auf den Preis und die Qualität der Eier. Gerade während der Anlaufphase war die Zahl fauler Eier nicht zurückgegangen (Rationalisierte Eier, Ernährungswirtschaft 5, 1931, 626-627, hier 626), konnte die namensgebende „Frische“ nicht durchweg gewährleistet werden. Auch später gab es immer wieder Beanstandungen (kritisch hierzu Breitfeld, Unfug mit dem deutschen Frischei, Ernährungswirtschaft 6, 1932, 106-107). Die „Deutschen Frischeier“ standen für den Konsumenten zudem in einer längeren Reihe gestempelter Frischeier, teils der Hühnerfarmen, teils regionaler Produzenten, teils der Auslandsanbieter. Schwerwiegender aber war, dass er die neuartigen Eier vielfach schlicht nicht kaufen konnte (Thoering, Die Eier-Verordnung, MDLG 47, 1932, 323-324, hier 323). Es gelang den Genossenschaften nicht, genügend Ware anzubieten, so dass die Konsumenten vielfach nicht zwischen verschiedenen Angeboten wählen konnten.

Kontrollzeichen niederländischer Exporteier (Lichter und Kobligk, 1929, 653)

Auch der Handel, insbesondere der Großhandel, zeigte sich gegenüber dem „Deutschen Frischei“ eher reserviert (Rudolph, 1932, 152): „Soweit er es überhaupt erhielt, hatte er allzu häufig Ursache zu Beanstandungen; er fand jedenfalls nicht das, was er dank der vielversprechenden Propaganda billigerweise erwarten mußte“ (Tanz, 1930, 1029). Doch es ging hier um Grundsätzlicheres: Auch wenn die Absatzgenossenschaften immer wieder ihr Interesse an fairen Beziehungen hervorhoben, konnten die Kostenreduktionen ohne Verdrängung von Händlern nicht realisiert werden. Schon das Kontrollsystem übernahm wichtige Funktionen, die damals vom Handel übernommen wurden. Diese Konkurrenz wurde durch zahlreiche Vorwürfe seitens der Landwirtschaft unterstrichen. Der Handel wurde immer angeklagt, keine Rücksicht auf die unter großen Schwierigkeiten produzierenden deutschen Bauern zu nehmen und sich für wenige Pfennige Differenz mit ausländischen Anbietern einzulassen, die ihm sicheren Gewinn für einfache Vermittlungstätigkeiten versprechen konnten (Das deutsche Frischei marschiert, Landfrau 1931, 149-150, hier 149). Auch der Handel rechnete jedoch mit Preisen und Preisdifferenzen, handelte ökonomisch „rational“, nicht national.

Trittbrettfahrer: Werbung für einen elektrischen Eierkocher anlässlich der Einführung der „Deutschen Frischeis“ (Badische Presse 1930, Nr. 162 v. 5. April, 11)

Der Widerstreit der verschiedenen Akteure blieb nicht verborgen: „Der Kampf um das deutsche Frischei tobt in aller Heftigkeit weiter“ (Rusch, 1930, 3) – und die Eierabsatzgenossenschaften und die sie unterstützenden landwirtschaftlichen Organisationen hatten daran regen Anteil. Sie nahmen die theoretische Herausforderung dieser Zeit ernst: „Der deutsche Landwirt produziert in erster Linie für den Markt. Deshalb muß er sich dem Markt willig fügen, sich ihm anpassen und nicht seine ganzen Hoffnungen auf den Staat setzen oder darauf, daß der Markt sich ihm anpaßt“ (Ritter, 1926, 35). Es ging dabei erst einmal um ein Ringen um die Sache, also die Ausgestaltung der Produktion und der Kontrollsysteme. Die Marktbeobachtung kam anfangs nicht voran, da die elementare und an sich einfache Größensortierung nicht überall gleich erfolgte (Heine, 1929, (3)). Wichtiger aber war die Konkurrenz der Genossenschaften untereinander. Gerade bei der Belieferung der Konsumzentren, zumal Berlins, standen die Zentralgenossenschaften im direkten Wettbewerb. Ihr Marktanteil war zu gering, um die gewünschten Preise durchzusetzen und den privaten Eierhandel zu verdrängen. Zugleich war die Kostenbelastung hoch, waren die Strukturen eines reichsweiten Absatzsystems ja geschaffen worden (Rüße, 1996, 147). Das Reichslandwirtschaftsministerium richtete deshalb zusätzliche Ausgleichstellen ein, außerdem bemühte man sich um Einigungen innerhalb der sechs den siebzehn Erzeugergebieten übergeordneten Hauptabsatzgebiete.

Werbung für neue Organisationsformen des Eierabsatzes 1930 (Genossenschaftsblatt 19, 1930, Nr. 13, 4)

Derartige interne Querelen waren ein Grund für die zu geringe Bindungskraft der Absatzgenossenschaften. Zeitgenossen unkten, bisher war „der Erfolg der gesamten Unternehmung sehr begrenzt […]. Der Grund hierfür ist letzten Endes in der Preisgestaltung zu suchen“ (Thoering, 1932, 324). Es gelang den Eierverkaufsgenossenschaften nur unzureichend, Hühnerfarmen als Mitglieder zu gewinnen. Auch die große Mehrheit der kleinen und auch mittleren Bauernwirtschaften blieb den Genossenschaften fern. Für kleine Nebenerwerbswirtschaften schien der Aufwand zu groß, während die leistungsfähigeren Spezialanbieter deutlich sinkende Einkommen befürchteten. Insgesamt erhöhten die Absatzsatzgenossenschaften die Anforderungen an die Geflügelwirtschaft, die nun dem Druck ausgesetzt war, die Hühnerzucht und die Fütterung zu verbessern (Die deutsche Geflügelzucht, Vorwärts 1931, Nr. 25 v. 16. Januar, 9). Kritiker monierten, dass dieses am Anfang hätte stehen müssen, nicht nach der Implementierung des „Deutschen Frischeis“. Auch die Werbung habe zu früh eingesetzt, habe dadurch die Konsumenten verwirrt. Die landwirtschaftlichen Organisationen hätten mindestens 20-25 Prozent der Inlandsproduktion genossenschaftlich organisieren, sich zuvor den monetären Lockungen des Reichslandwirtschaftsministeriums verweigern müssen (Kruse, 1934, 32-33). Erst Standardisierung, Qualitätsverbesserung, ein Ende des „Sortenwirrwarrs“ – und anschließend der Absatz unter einer nationalen Marke; das sei die Lehre aus der verfrühten Einführung des „Deutschen Frischeies“.

Aus dieser Sicht war der Schuldige vor allem „der Staat“, also das Reichslandwirtschaftsministerium. Dieses hatte die Federführung der Eierstandardisierung vom Deutschen Landwirtschaftsrat übernommen, sie dann mit einer umfassenden Neuorganisation des Eiermarktes verbunden und massiv auf eine schnelle Markteinführung des „Deutschen Frischeies“ gedrängt. Angesichts wachsender Einkommenseinbußen und einer nicht nur im Osten rasch zunehmenden Verschuldung der Landwirtschaft gab es jedoch gute Gründe, die Einführung zu wagen. Zu beachten ist auch die politische Konstellation. Seit 1928 leitete der liberale DDP-Politiker Hermann Dietrich (1879-1954) das Ministerium. Selbsthilfe ersetzte tendenziell Staatshilfe, die zahlreichen Absatzgenossenschaften waren die Konsequenz. 1930, mit dem nahenden Ende der großen Koalition unter dem Sozialdemokraten Hermann Müller (1876-1931), endete dieses Intermezzo. Ein Tag vor der Markteinführung des „Deutschen Frischeies“ begann mit der Kanzlerschaft des Zentrums-Politikers Heinrich Brüning (1885-1970) die kurze Periode der Präsidialkabinette. Landwirtschaftsminister wurde nun, wie schon 1927 bis 1928, der deutschnationale Agrarier und Präsident des Reichslandbundes Martin Schiele (1870-1939). Dies bedeutete verstärkte Staatsintervention, Preisstützungen, mehr Zollschutz und eine Reorganisation der Eierwirtschaft auf deutlich breiterer Grundlage. Devisenbewirtschaftung, massive Kaufkraftverluste und ein Preisverfall von einem Drittel bewirkten derweil eine Umkehr des Aufwärtstrends bei den Eierimporten. Die Zahl der importierten Eier sank von 3,13 Milliarden Stück 1928, über 2,99 und 2,89 auf 2,49 Milliarden Eier 1931. Der Inlandanteil am Verbrauch stieg parallel von 60 Prozent (1928) über 63 und 66 auf 68 Prozent 1931 (A[lex] Walter und [Gerhard] Lichter, Die deutsche Eierstandardisierung, Berlin 1932, 15).

Smileys für die Neuordnung: Rechts Verkaufskisten mit „Deutschen Frischeiern“ (Der junge Landwirt 5, 1932, 40)

Das Reichslandwirtschaftsministeriums begrüßte diese Trendwende, sah sich aufgrund des drohenden Verfalls der Investitionen in die Eierwirtschaft und dem möglichen Bedeutungsverlust der genossenschaftlichen Organisation jedoch zu weiteren aktiven Maßnahmen gezwungen. Die Marktimplementierung des „Deutschen Frischeies“ galt nun lediglich als „Vorarbeit“ (Binnenhandelspolitische Maßnahmen, Archiv des Deutschen Landwirtschaftsrats 49, 1931, 170-186, hier 185) für eine umfassende Neuregelung. Dazu zielte „der Staat“ – also eine kleine Gruppe landwirtschaftlicher Interessenvertreter, Ministerialbeamter und Agrarwissenschaftler – auf eine möglichst umfassende Kennzeichnung der Eier. Aus einer Markenbewegung für eine hohe gesicherte Standardqualität wurde nun eine Standardisierung tendenziell aller im Deutschen Reich verkauften Eier, auch der Auslandseier. Kritik an einem drohenden „Eier-Diktator“ (Eier, 1931, 627) wurde zwar laut, hatte aber politisch keine Chance mehr.

Detailliertere Kennzeichnungsvorschriften des Reichsausschußes für Geflügel- und Eierverwertung machten 1930 den Anfang. Eine weitere Größenklasse wurde eingeführt, diese farbig voneinander geschieden: Größe S (über 65 g) erhielt einen schwarzen Adlerstempel, A (60-65 g) einen roten, B (55-59,9 g) prangte blau und C (50-54,9 g) abermals schwarz. Pflichtschuldig hieß es in der Fachpressen: „Wir wollen hoffen, daß es gelingen wird, sowohl die Auslandsware als auch die Kühleier in einer Weise zu stempeln, daß es nicht mehr möglich sein kann, daß Manipulationen vorkommen, denen der reelle Handel vollkommen fernsteht, durch die das Publikum aber getäuscht wird, was wiederum zur Folge hat, daß durch gemachte schlechte Erfahrungen der Eierverbrauch zurückgeht“ (Wagner, 1930, 854). Die Absatzsteigerung auf 507 Millionen „Deutsche Frischeier“ 1931 wurde auch auf diese Maßnahme zurückgeführt (Kruse, 1934, 70). Sie war jedoch zugleich Folge strikt eingesetzter Agrarsubventionen. Ab dem 1. August 1930 wurde Futtermais verbilligt abgegeben, um die Auswirkungen der erhöhten Getreidezölle abzufedern. Eierproduzenten erhielten verbilligten Mais jedoch nur, wenn sie ihre Ware über Genossenschaften absetzten (Walter und Lichter, 1932, 11). Diese Maßnahme richtete sich vor allem gegen die Hühnerfarmen. Der Erfolg war gering, obwohl die Kostensenkung bis zu zwei Pfennig pro Ei betrug.

Ein Mitte des Jahres an die Interessenverbände versandter Entwurf einer Kennzeichnungsverordnung für Eier sah eine weitere Stärkung vor. Jede Qualitätskennzeichnung abseits des „Deutschen Frischeies“ sollte verboten werden (Das „politische Ei“, Ernährungswirtschaft 5, 1931, 255-257, hier 256). Dies sollte, so die offiziöse Version, den Markt für den Verbraucher ordnen. Faktisch aber wollte man die etablierten Qualitätsmarken der Hühnerfarmen und Auslandseier verbannen. Der Antrag wurde Ende des Jahres wieder zurückgezogen, als ein Maßnahmenpaket zur „Verbesserung der Marktverhältnisse für deutsche landwirtschaftliche Erzeugnisse“ ohne parlamentarische Beratung als Teil der am 1. Dezember 1930 erlassenen „Notverordnung zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen“ Gesetzeskraft erhielt. Durch dieses „Handelsklassengesetz“ erhielt das Reichsministerium umfangreiche Rechte, um die rückwärtigen Sektoren der Versorgungsketten neu zu gestalten. Während zwei Jahre zuvor der Absatz im Mittelpunkt stand, konzentrierte man sich nun wieder auf die Ordnung der Produktion. Sie erfolgte im 1932.

Umfassende Kennzeichnung: Die Eierverordnung vom 17. März 1932

Die Eierverordnung vom 17. März 1932 bedeutete ein Ende des gestempelten „Deutschen Frischeies“. Der einmal etablierte Begriff blieb bestehen, rechtlich verbindliche Qualitätskriterien gab es jedoch nicht mehr. Die Verordnung setzte an deren Stelle neue Handelsklassen, die weiterhin von Kontrollstellen an den Landwirtschaftskammern überprüft wurden (Reichsgesetzblatt 1932, T. 1, Berlin 1932, 146-152). Da Sie als aufgeklärter Eieresser ja wissen, was sich hinter den 2008 erlassenen Kategorien der EU-Vermarktungsnormen für Eier verbirgt – vier verschiedene Haltungsformen (0-3), vier Größenklassen (XL. L, M und S), zwei Güteklassen (A und B) sowie Codes für die Herkunftsländer resp. die deutschen Bundesländer, schließlich ein Mindesthaltbarkeitsdatum, aus dem Sie indirekt das Alter der Eier ermitteln können – werden Sie sich in das achtundachtzig Jahre alte System leicht einfinden können; es ist recht ähnlich.

Neue Kennzeichnungen der Eier (Landfrau 1932, Nr. 25, 1)

Handelsklasseneier waren in fünf Gewichtsgruppen unterteilt, um so große (A), mittelgroße (B), gewöhnliche (C) und kleine (D) Eier von der wuchtigen Sonderklasse (S) unterscheiden zu können. Zwei Gütegruppen orientierten sich am Alter der Eier, schieden vollfrische (G1) von frischen (G2) Eiern. Für den Kampf um die Marktstellung des deutschen Eies zentral war eine zusätzliche Kennzeichnung der Herkunftsländer. Damit wurden Auslandseier als solche kenntlich. Doch damit nicht genug. Um vollfrische/frische Eier hervorzuheben, mussten Kühlhauseier (K) und konservierte Eier (Konserviert) ebenfalls gekennzeichnet werden. Farbliche Akzente blieben bestehen, denn die Stempel sollten von September bis Mitte März rot, den Rest des Jahres schwarz sein.

Das war Markttransparenz, doch diese Kennzeichnung betraf vornehmlich die urbanen Konsumzentren. Die Mehrzahl der deutschen Eier, der Vorwärts sprach von 3,5 der über 6 Milliarden Inlandseier, wurde von der Landbevölkerung verbraucht, und auch ein Großteil der in Klein- und Mittelstädten verkauften Eier war wohl nicht gekennzeichnet (Der Wettkampf der Hühnereier, Vorwärts 1932, Nr. 237 v. 22. Mai, 4). Zugleich monierte man die unverständlichen „Hieroglyphen“ auf den Eiern (Hühnerstall und Eierladen, Vorwärts 1932, Nr. 214 v. 8. Mai, 5). Doch lehnen wir uns etwas zurück, um den Sinn dieser Maßnahmen zu verstehen. Es ging darum, die „unübersichtliche Verwirrung im deutschen Eierhandel“ (Rudolph, 1932, 155) zu beenden, also um Marktbereinigung. Denn mit den Handelsklasseneiern verschwand nicht nur das „Deutsche Frischei“, sondern auch die vielen anderen Kennzeichnungen in- und ausländischer Anbieter. Landläufige Bezeichnungen, wie Landei oder Frühstücksei, waren ebenfalls verboten. Die Verordnung ermöglichte dem Konsumenten daher eine einfache Unterscheidung nach nationaler Herkunft und, sofern dies nicht Teil der Alltagskompetenz war, nach Größe. Die Frische der Eier wurde an sich transparenter gemacht, zumal durch die Kennzeichnung der Kühlhaus- und der konservierten, also mit chemischen Mitteln behandelten Eier. Zugleich aber wurde der Begriff der „Frische“ neu definiert – und damit zugleich auf das Alter, genauer auf die Größe der im Ei befindlichen Luftblase reduziert. War sie nicht über 5 Millimeter hoch, so handelte es sich um vollfrische Eier, während frische Eier eine doppelt so hohe haben durften. Frische Eier wären also zuvor nicht unter die Kriterien des „Deutschen Frischeies“ gefallen.

Die Eierverordnung beendete zwar das Marktpräsenz des „Deutsche Frischei“, sie zielte jedoch weiterhin auf die Stärkung der genossenschaftlichen Absatzorganisation. Wie zuvor setzte sie auf deren kontinuierliches Wachstum („Bereinigung des Eiermarktes.“, Ernährungswirtschaft 6, 1932, 21-22, hier 21). Wer Eier vermarkten wollte, konnte dies abseits lokaler, bestenfalls regionaler Märkte nur unter den Kategorien des Handelsklasseneies, nur in diesem Rahmen erhielt er verbilligten Mais (kritisch hierzu Die Polizei im Eierladen, Ernährungswirtschaft 6, 1932, 164). Die Verordnung bot verlässliche Rahmenbedingungen und angesichts der dann wenig später erlassenen Festpreise waren Sonderwege, etwa der Hühnerfarmen, wenig sinnvoll. Der abnehmende Druck ausländischer Eierimporte erschien als Zeitgewinn, der erlaubte, die zuerst auf die Produktion zielende Standardisierung vollenden zu wollen. Erst anschließend konnte dann, wie auch immer, der Absatzmarkt neu geordnet werden. Von einer intimen Kenntnis der Verbraucherwünsche war daher nicht mehr die Rede, auch wenn die Handelsklassen die Markttransparenz deutlich verbesserten. Der Begriff der „Frische“ wurde durch die Neuregelungen nochmals inhaltsleerer, entfernte sich jedenfalls weiter von den schon im Kaiserreich illusionären Vorstellungen nestwarmer Eier. Alte Eier waren nun „frisch“, frische Eier dagegen „vollfrisch“. Auch das deutsche Frischei wurde weiterhin beworben, damit allerdings kein Markenprodukt mehr verbunden (vgl. Badische Presse 1933, Nr. 126 v. 15. März, 6).

Das neue, vor allem deutsche Frischei (Der Bazar 79, 1933, Nr. 13, 21)

Während der NS-Zeit blieb die Eierverordnung, von wenigen kleineren Änderungen abgesehen, bestehen. Der Reichsnährstand schuf Zwangsorganisationen der Eierwirtschaft. Die Rahmenbedingungen änderten sich in Richtung der seit 1930 beschrittenen Wege. Der Import wurde erschwert – und anderes als etwa bei Kaffee oder Südfrüchten gelang eine Konsumlenkung auf deutsche Eier und eine Rückführung des Eierkonsums auf den Vorkriegsstand. Während 1932 noch 161 Eier pro „Vollperson“ verzehrt wurden, verringerte sich dieser Wert 1934 auf 139 und lag 1938 mit 144 Stück nicht wesentlich höher (Wilhelm Ziegelmayer, Rohstoff-Fragen der deutschen Volksernährung, 4. verb. u. erw. Aufl., Dresden/Leipzig 1941, 42).

Wie in der „guten alten“ Zeit: Frischeier für die Haushaltskonservierung (Badischer Beobachter 1934, Nr. 111 v, 25. April, 10)

Die Saisonalität des Eieraufkommens blieb in den 1930er Jahren grundsätzlich bestehen, da der Ausbau der Kühlhäuser aufgrund wachsender Investitionen in die Grundstoff- und Rüstungsindustrie nicht wie geplant vorankam. Die im Rahmen des Reichsnährstandes neu eingerichtete Reichsstelle für Eier lagerte zwar im Frühjahr Eier ein, doch die saisonalen Preisschwankungen und Versorgungsengpässe konnten damit bestenfalls gemildert werden (Billigere Kühlhauseier, Badischer Beobachter 1934, Nr. 336 v. 9. Dezember, 7). Die reduzierten Importe sollten durch die deutsche Hausfrau abgefedert werden: „Gibt es keine Frischeier, dann werden Kühlhauseier verwendet“. Bestehende Feindbilder wurden dazu genutzt, die Verknappung der Eier nicht der Organisation der Eierwirtschaft oder dem ordinären Huhn zuzurechnen, sondern „jüdische[n] Spekulanten“. Wer dagegen aufbegehrte – und derer gab es viele – der machte sich zum „Feind der Nation. Als solcher aber wird er […] gebrandmarkt und rücksichtslos unschädlich gemacht“ (Preissenkung und Einkaufsdisziplin, Der Führer 1935, Nr. 251 v. 12. September, 9). Parallel wurde die Werbung für häusliche Konservierungsmittel, für Garantol, aber auch für Eifrischhalter wie Imo und Eifri, deutlich intensiviert.

Das „Deutsche Frischei“ war eine folgenreiche Episode. Obwohl ein Flop, setzte sie Dynamiken in Gang, die zu einer steten Rationalisierung der Eierwirtschaft, zu einer zuvor unbekannten Standardisierung und zum Vordringen von Expertenwissen und Kontrollverfahren führten. Dies war die Konsequenz einer sich schon im späten 19. Jahrhundert etablierenden Konsumgesellschaft, die das Agrarische letztlich nach ihren Werten umstellte. Die Bauern folgten langsam, aber doch stetig, da sich ihre Arbeit rechnen musste. Der lange Schatten der Diskussionen über das „Deutsche Frischei“ reicht bis in die Gegenwart. Dies nicht nur, weil wesentliche Elemente dessen, was Verbraucher heute über Eier wissen (und wissen wollen) spätestens mit der Eierverordnung von 1932 – und ähnlichen Regelungen im europäischen Ausland – festgezurrt wurden. Wichtiger noch: Frische etablierte sich als gängige Anspruchshaltung, mochte sie auch meist inhaltsleer sein. Die Geschichte des „Deutsche Frischeies“ erlaubt daher auch einen Blick hinter die Mythen, die wir so gerne pflegen, wenn wir uns ein „frisches“ Ei heute schmecken lassen.

Uwe Spiekermann, 29. Februar 2020