Max Noa war einer der vielen Aufsteiger der Wilhelminischen Ära. Aus beengten mittelständischen Verhältnissen stammend, etablierte sich der sächsische Staatsbürger nach einigen Zwischenstationen als Drogist in der Reichshauptstadt Berlin. Diese schüttelte in den 1880er Jahren langsam den Sand aus dem eher provinziellen Gewand der preußischen Hauptstadt, wuchs unaufhörlich, wurde internationaler, entwickelte sich zu einer kulturellen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Metropole. Max Noa hat zu diesem Aufschwung beigetragen, ein stolzer Wilhelminer, schon um 1900 wohlhabend. Er ging diesen Weg weiter, brach endgültig mit seiner Herkunft, brach aus nach vorn. Er kombinierte Wissenschaft und Wirtschaft, verstand die sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen, nutzte die schon länger bekannten Essenzen, um unter- und kleinbürgerlichen Kunden selbstbereitete Alkoholika, Limonaden, Bienenhonig und vieles mehr anzudienen. Damit wurde er reich, stolzer Besitzer einer in Volllast surrenden Fabrik, ein geachteter Bürger, wohl etabliert. Und doch muss man zögern, will man dieses Leben glücklich nennen. Sein Geschäftsmodell, das Essenzengeschäft, übernahm er von der Konkurrenz. Nach der Vermählung gebar ihm seine Frau fünf Kinder, doch mindestens drei davon starben kurz nach ihrer Geburt. Sein Geschäft lebte von wilhelminischer Großspurigkeit, Werbung und Produktion erfolgten in der breiten Grauzone von fehlender Regulierung und in Kauf genommenen Rechtsbruchs. Max Noa starb früh, siebenundvierzigjährig, während des Ersten Weltkrieges, dessen Rationierungssystem sein Geschäftsmodell unterminierte. Seine Firma bestand weiter, doch seine Erben wandelten sie rasch zum pharmazeutischen Unternehmen, konnten in den späten 1920er Jahren den Rückfall zur einfachen Drogerie jedoch nicht aufhalten.

Sie wollen mehr wissen? Dann gibt es, falls Sie nicht selbst aktiv werden wollen, zwei Möglichkeiten: Zum einen können Sie sich den von André König 2015 geschriebenen Katalog zu einer Ausstellung über den ab 1907 in Niederschönhausen lebenden und produzierenden Unternehmer bestellen. Für 7,50 € erhalten Sie eine fundierte lokalhistorische Studie mit reicher Bebilderung, die einen guten Eindruck von Max Noas Betrieb gibt, ohne aber analytische Distanz zum Unternehmen und zum Unternehmer zu halten. Zum anderen aber können Sie unmittelbar weiterlesen, will ich im Folgenden doch eine andere Lesart auf einer deutlich erweiterten und anders gelagerten Quellengrundlage anbieten. Denn Max Noa war nicht allein eine Ortsgröße des heutigen Berliner Bezirks Pankow, sondern vorrangig Kind seiner Zeit. Er kann daher nicht primär im lokalen Rahmen, sondern muss als Teil und Ausdruck der allgemeinen Veränderungen der wilhelminischen Ära verstanden werden, dieser Durchbruchszeit hin zu unserer Lebenswelt. Entsprechend erlaube ich mir, Sie erst einmal von Max Noa wegführen, denn sein unternehmerischer Erfolg basierte auf den grundstürzenden Veränderungen der organischen Chemie und der Pharmazie seit Mitte des 19. Jahrhunderts und der folgenden Entstehung einer leistungsfähigen Essenzenindustrie.

Essenzenproduktion: Ein Gewerbe mit schillerndem Potenzial

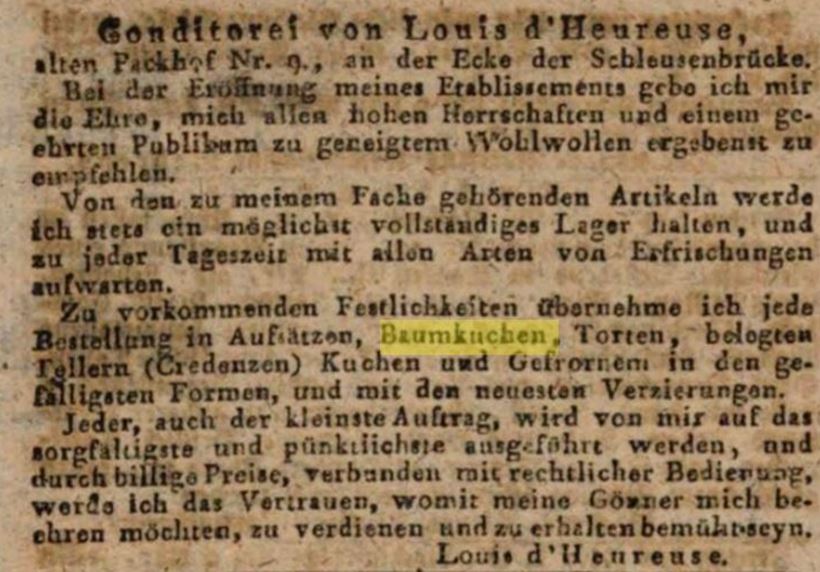

Essenzen, das waren lange Zeit die mittels einer meist alkoholischen Flüssigkeit ausgezogenen „kräftigen Bestandtheile der einfachen Arzneisubstanzen“ (Samuel Hahnemann, Apotheker-Lexikon, 1. Abt., T. 1, Leipzig 1793, 266). Sie enthielten das wesentliche, das wirksame Konzentrat einer Substanz, eines Körpers. Doch auch abseits des medizinisch-pharmazeutischen Sektors sprach man im frühen 19. Jahrhundert von Essenzen: Fruchtessenzen dienten der Bereitung kühlender Getränke im Sommer, konnten aber auch dem wärmendem Punsch der Winterzeit zugefügt werden. Parfüms und Kosmetika gewannen ebenfalls an Bedeutung, eingefangene Düfte und Wirkstoffe für die Haut. Und da war das weite Feld der Genussmittel, der Tee- und Kaffeeessenzen, vor allem aber der Destillation von Spirituosen und Likören.

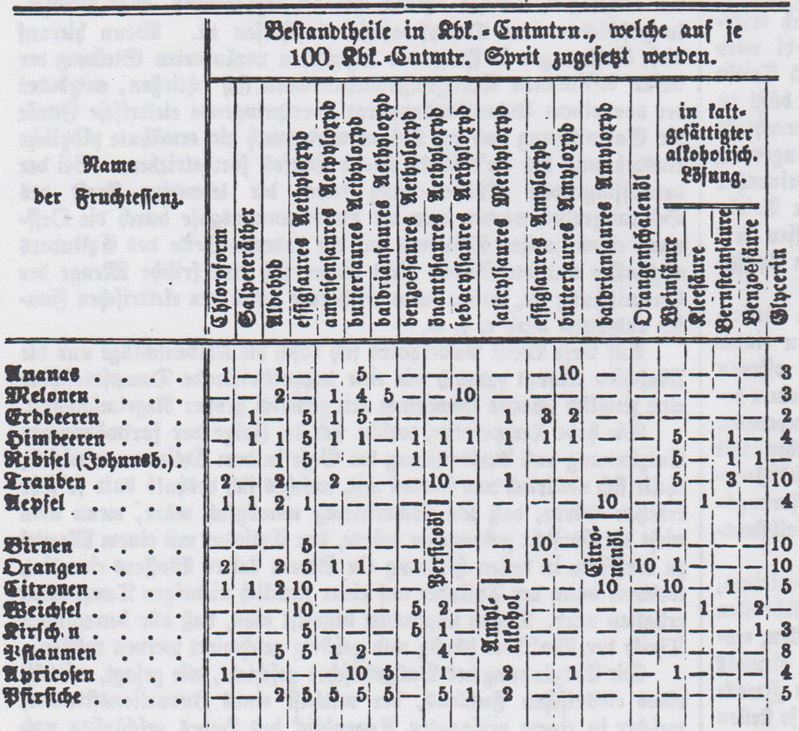

Auf den Spuren des Geschmacks: Chemische Zusammensetzung von Fruchtessenzen Mitte der 1860er Jahre (Illustrirte Gewerbezeitung 31, 1865, 149)

Die Essenzen gründeten auf Erfahrungswissen von Medici, Apothekern, Drogenhändlern und Manufakturisten. Daraus entwickelte sich seit dem späten 18. Jahrhundert ein breiter Ratgebermarkt, meist in Form von Fach- und Rezeptbüchern. Das Gewusst-wie zielte weniger auf den häuslichen Bereich, sondern auf verwertbare Waren in einem noch gebundenen Markt. Essenzen erlaubten Zeitensprünge, bewahrten den Geschmack frisch geernteten Obstes, gerade gepflückter Kräuter. Die Herstellung erfolgte kleinteilig, Käufer hatten den Produzenten zu vertrauen. Essenzen waren noch nicht standardisiert, variierte doch die Qualität des Weingeistes und anderer Auszugsmittel, war der Ergebnis abhängig von den verwandten Apparaturen, den Außentemperaturen, der Lagerung, den Glasflacons und Transportmitteln. All dies prägte das Handwerk der Apotheker und Drogisten noch bis weit in das 20. Jahrhundert hinein, doch spätestens seit Mitte des 19. Jahrhunderts gewannen die aufstrebende Chemie und die sie tragende Vorstellung einer stofflich-essentiellen Welt eine neue Deutungshoheit. Anorganische und organische Welten ließen sich demnach kausal auf Stoffe und Stoffwechsel zurückführen. Konnte man diese erkennen, gewann man Handlungsmacht: Die richtige Kombination der Stoffe erlaubte gezielte Reaktionen und dann – wichtiger – Kreationen. Menschen wurden zum Agens der Natur, konnten zum Wesen der Dinge vordringen, konnten die „Natur“ erkennen und sie nachbilden. Gar mehr wurde möglich, denn chemische Synthesen schufen neue Stoffe und Waren: Farben wie das modische Mauve und die bunte Palette der Teerfarben, ätherischen Öle, Aromen und künstlichen Essenzen. Was in England und Frankreich begonnen hatte, wurde in den deutschen Landen aufgegriffen und zu neuen Höhen gebracht.

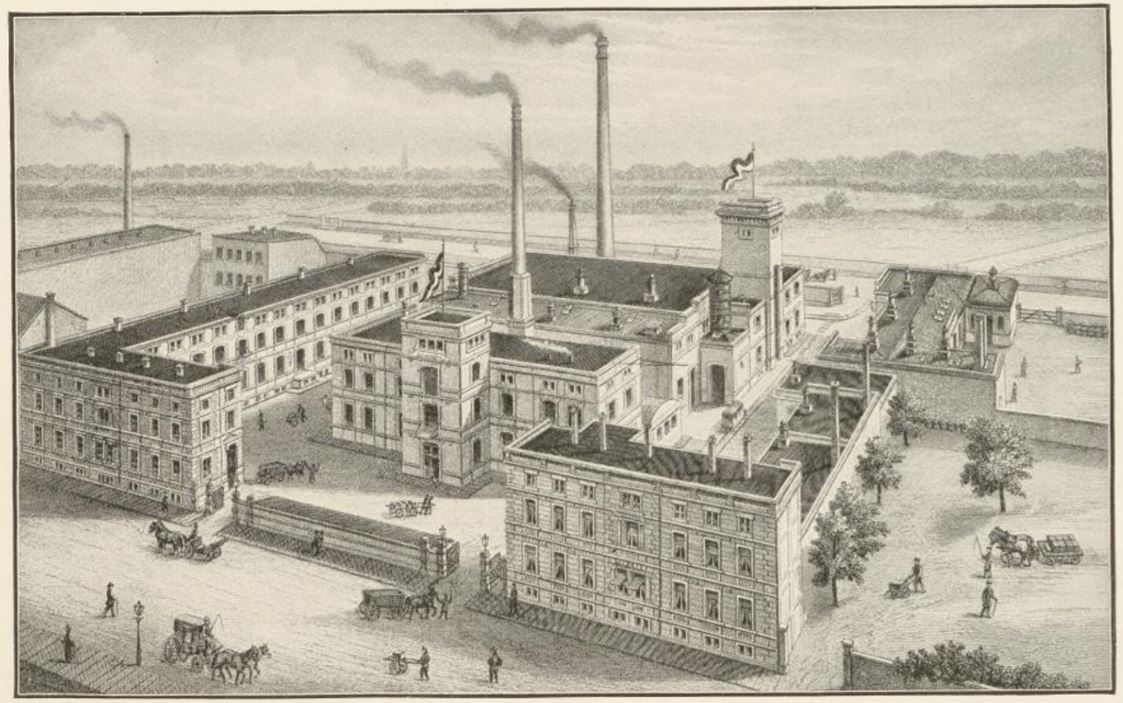

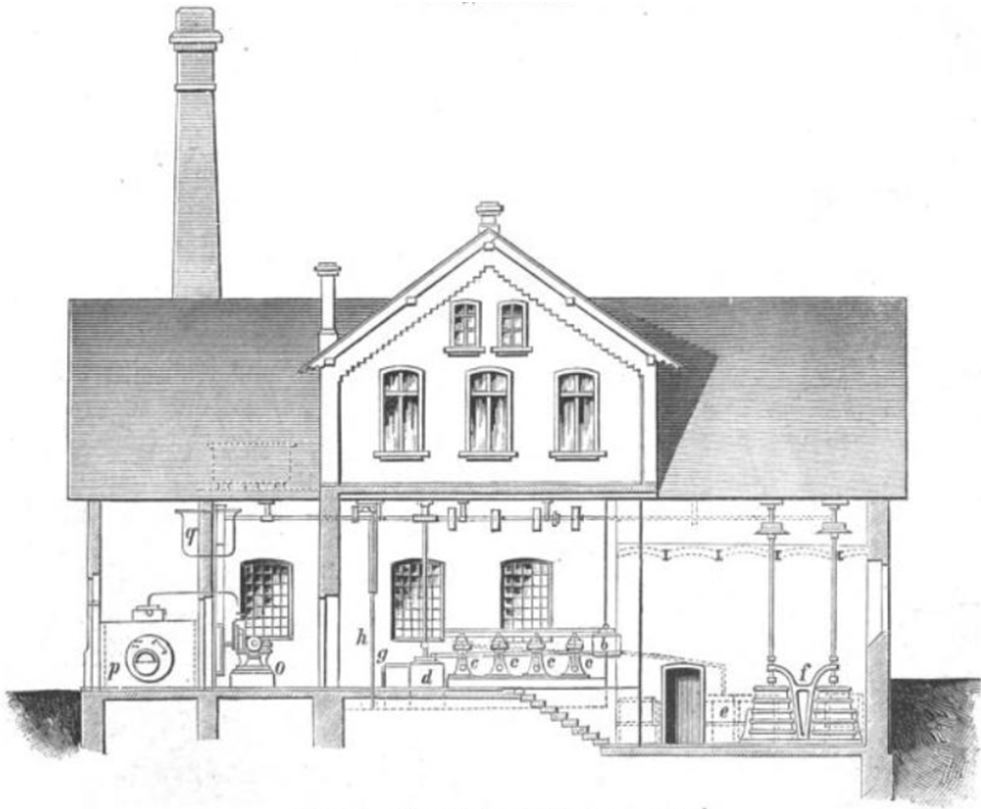

Produktionsstätten von Schimmel & Co. in Leipzig 1879: Marktführer bei ätherischen Ölen und Essenzen (Die Jubelfeier der Schimmel & Co. Aktiengesellschaft Miltitz bei Leipzig, Miltitz o.J. [1929], 3)

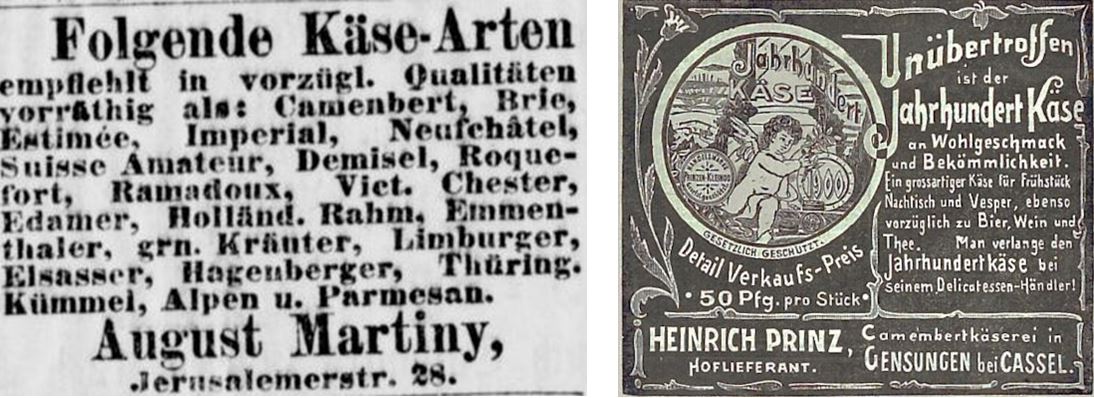

Die industriell gefertigten Essenzen unterschieden sich deutlich von denen des frühen 19. Jahrhunderts. Sie waren stofflich standardisiert, waren also nicht nur in großer Menge (und damit billiger) herzustellen, sondern konnten gezielt als Vor- und Zwischenprodukte für andere Branchen eingesetzt werden. Arbeitsteilung und Spezialisierung gingen Hand in Hand, unterstützten den Aufschwung etwa der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie. Zugleich veränderten sie die tradierte Herstellung von Genussmitteln. Das betraf etwa die Süßwarenproduktion, ehedem lokal verankert, Werk von Konditoren und Bonbonmachern. Essenzen erlaubten nun Massenfabrikation, anonyme Produkte, die regional, teils auch national vermarktet wurden. Ohne Fruchtessenzen wären etwa die Stollwerckschen Brauselimonadenbonbons nicht möglich gewesen, die seit den 1880er Jahren mit Zitronen-, Erdbeer-, Himbeer-, Johannisbeer-, Kirsch- und Orangengeschmack lockten, die man durch Zusatz von Wasser und Wein gar zu einer „Champagner-Imitation“ aufpeppen konnte (Pharmaceutische Centralhalle für Deutschland 25, 1884, n. 110). Die Konsumenten nahmen den Wandel indirekt wahr, blickten nicht auf die Zwischenprodukte, sondern auf zahlreiche Innovationen: Neben die seit längerem geschätzten Punschessenzen traten neuartige Kaffee- oder Tee-, dann auch zahlreiche Limonaden-Extrakte. Sie boten Hilfe für den Alltag, ermöglichten rasch zuzubereitende und durchaus schmackhafte Heiß- und Kaltgetränke. Etablieren konnte sich ferner die potenziell lebensgefährliche Essig-Essenz. Auch unter den Pharmazeutika finden sich zahlreiche „Essenzen“, die – rein begrifflich – zunehmend „Tinkturen“ Platz machten, ehe beide durch Markenartikelbezeichnungen abgelöst wurden. All diese Konsumgüter wären ohne Vorprodukte kaum möglich gewesen. Die Essenzenindustrie produzierte spezialisierte Halbfertigwaren für die Konditorei, Gastwirte und die Spirituosenindustrie, entwickelte dadurch neue Marktsegmente (vgl. etwa Aus dem Bericht von Schimmel & Co. in Leipzig, April 1887, Pharmaceutische Centralhalle für Deutschland 28, 1887, 190-192). Diese Angebote und die damit verbundene Grundlagenforschung wurden dann auch von zahlreichen Apothekern und Drogisten aufgegriffen, denn sie konnten mit nur geringen Veränderungen „eigene“ Produkte kreieren, neue Rezepte umsetzen. Max Noa stand in dieser langen Reihe.

Alkoholikaproduktion im Bannkreis der Essenzen

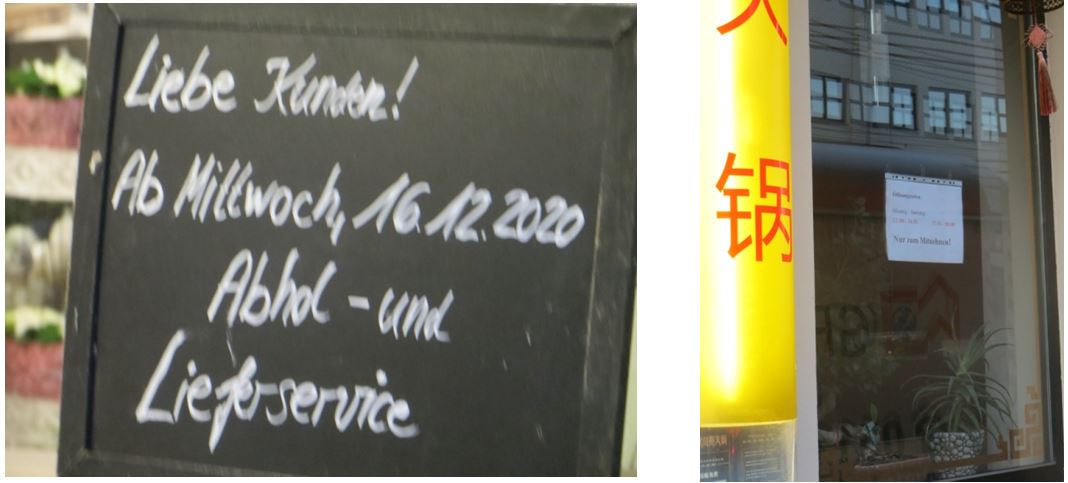

Lang zurückreichende Tradition: Anzeige für eine Likör-Essenz zur „kalten“ Selbstzubereitung von Likör (Münchener Tagblatt 1846, Nr. 257 v. 17. September, 2197)

Max Noa spezialisierte sich um die Jahrhundertwende auf Essenzen für selbstbereitete Alkoholika. Diese waren schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts allgemein verfügbar, dienten einem wohlig berauschendem Trank. Bei dessen „kalter“ Herstellung – kalt im Gegensatz zur „heißen“ Destillation, also dem „Brennen“ von Alkohol – wurde die Essenz mit Wasser und Spiritus vermengt. Anbieter waren vorrangig Produzenten und Händler, die ihrerseits vorrangig Produzenten und Händler belieferten (F.W.G. Hahn, Handbuch für Destillateure, Berlin 1844; Dominik Horix, Der vollkommene Liqueurfabrikant […], 3. Ausg., Mannheim 1845). Das Prinzip der „kalten“ Zubereitung war einfach nachvollziehbar, der Erfolg hing jedoch von der richtigen Dosierung ab. Die alkoholischen Essenzen waren noch nicht standardisiert, entsprechend offen war das Ergebnis. Der Marktunsicherheit stellten einzelne Anbieter ihr persönliches Renommee entgegen. In München wurde etwa eine Broschüre des Chemikers Ferdinand v. Gazzera kostenlos vertrieben: Der „Herausgeber versichert, daß Jedermann nach Anleitung desselben in einigen Stunden Unterricht, die ebenfalls gratis gegeben werden, eine Anzahl Sorten Liqueure, welche die von Italien, Martinique und Frankreich übertreffen müssen, zum Preis von circa 36 kr. per Bouteille anfertigen kann“ (Der Bayerische Volksfreund 1844, Nr. 191 v. 29. November, Sp. 766). Ähnliche Angebote gab es in den meisten größeren Städten des Deutschen Bundes. Teils schlossen sich gar lokale Anbieter zusammen, um vor Ort mehr oder minder einheitliche Produkte zu verkaufen, mit denen eine „kalte“ Zubereitung einfach und sicher gelingen könne. Kleinproduzenten und Händler, Apotheker und Drogisten orderten derartige Essenzen, um ihren Kunden preiswerte und dennoch ansprechende Spirituosen anbieten zu können.

Geschmacksprobleme überwunden? (Allgemeiner Anzeiger und Nationalzeitung der Deutschen 1848, Nr. 9 v. 10. Januar, Sp. 116)

Die aufstrebende Essenzenindustrie trat seit den 1860er Jahren in die Fußstapfen dieser lokalen Anbieter (Gustav Mettin, Gründlich practische Anleitung zur Selbstbereitung aller in- und ausländischen Liqueure […], Leipzig 1867; Anleitung zur Bereitung von Liqueuren, Branntweinen, Arac, Cognac, Franzbranntwein, Rum und anderen geistigen Getränken auf kaltem Wege, 14. Aufl., Leipzig 1870). Ihre Präparate waren preiswerter und standardisiert, so dass die „kalte“ Zubereitung ein vorhersehbares Ergebnis nach sich zog. Gleichwohl wäre es verfehlt, von einem allgemeinen Siegeszug dieser Halbfertigprodukte zu sprechen. Der Markt war nämlich kaum reguliert, so dass teils ohne Rücksicht auf Verluste produziert werden konnte. Beispielsweise ergab eine Analyse der Rotweinessenzen der Berliner Firma Ermisch und Hellwig kurz vor dem Erlass des ersten reichsweiten Nahrungsmittelgesetzes einen hohen Anteil gesundheitsgefährdenden Fuchsins (Rothweinfälschung, Düsseldorfer Volksblatt 1877, Nr. 246 v. 14. September, 3). Der krebserregende Teerfarbstoff stand für das Janusgesicht der Chemie, die neue Stoffe synthetisierte, zugleich aber neue Gesundheitsgefährdungen mit sich brachte.

Marktunsicherheit blieb weiterhin ein Kernproblem. Die Spirituosenproduktion musste zudem mit einem seit der „Branntweinpest“ der 1840er Jahre rückläufigen Alkoholkonsum umgehen. Zivilgesellschaftliche und staatliche Maßnahmen kumulierten schließlich im Branntweingesetz von 1887. Dessen Steuererhöhungen verstetigten die bis 1932 sinkenden Konsumraten für Alkohol und insbesondere Spirituosen. Der Preisdruck auf die Anbieter war spürbar und führte zu einem gespaltenen Markt. Aussagen über Berlin charakterisierten auch nationale Entwicklungen: „Eine große Zahl hiesiger Geschäftsleute, in deren Händen sich die Fabrikation und der Handel mit Branntwein befindet, beschäftigt sich nicht mit Destillation, sondern mischt Essenzen mit Sprit geringster Qualität, während die größeren Fabriken lediglich feiner Liqueure herstellen“ (Statistisches Jahrbuch der Stadt Berlin 8, 1882, 115). Essenzen wurden vor allem in den preiswerteren Marktsegmenten eingesetzt: „Der hiesige Massenconsum wird durch die Destillationen und Schankgeschäfte, die geringe Qualitäten Sprit mit Essenzen mischen, befriedigt“ (Statistisches Jahrbuch der Stadt Berlin 9, 1883, 127). Gerade die zahlreichen kleinen Ausschanklokale, die Destillationen, boten derartige Billigalkoholika an, mochten sie damit ihre Kunden auch an der Nase herumführen (Friedenauer Lokal-Anzeiger 1895, Nr. 80 v. 5. Oktober, 1).

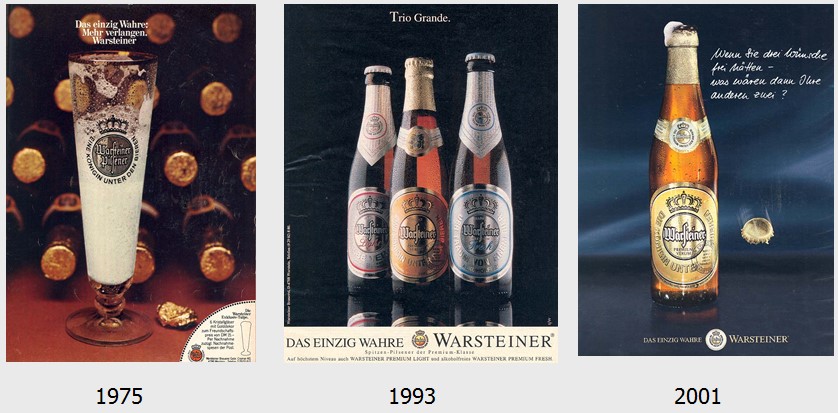

Diffusion nach unten (Offizieller Spezial-Katalog, Bd. 5, Berlin 1896, Werbung, 14)

Die Spirituosenindustrie reagierte auf diese Marktveränderungen verhalten (Berlin und seine Arbeit. Amtlicher Bericht der Gewerbe-Ausstellung Berlin 1896, Berlin 1898, 430). Erst nach Erlass des Warenzeichengesetzes von 1894 wurden nach und nach starke Markenartikel etabliert, in Berlin etwa durch Mampe, Gilka oder aber Sandmann & Wolffgang. Die vielfach hochpreisigen Spirituosen ließen trotz Steuerlast Raum für Gewinne, mochten sie auch nicht an die Qualität und Reinheit der vermehrt eingeführten Spezialitäten des Auslandes heranreichen. Das galt zumal für französischen Cognac, karibischen Rum oder den meist aus niederländischen Kolonien stammenden Arak. Sie bildeten die eigentlichen Referenzprodukte der deutschen Hersteller, an ihrem Geschmack und ihren Farbnuancen arbeiteten sich sowohl Spirituosen- als auch Essenzenfabrikanten ab – und parallel offerierten sie billigen Kümmel, Korn, Wacholder oder aber vielfältige Kartoffelschnäpse.

Im Gegensatz zu anderen Branchen konnte die aufstrebende Nahrungsmittelkontrolle diesem Markttreiben kaum Einhalt gebieten: „Die Chemie, welche man in allen Nahrungsmittel-Angelegenheiten zu Hülfe ruft, kann mit ihrem schwerfälligen wissenschaftlichen Apparat die flinken Fälscher ebensowenig einholen, wie die brave Kuh den Hasen“ (Unpolitische Zeitläufte, Düsseldorfer Volksblatt 1888, Nr. 342 v. 17. Dezember, 6). Dies galt, obwohl Spirituosen und Essenzen in den lokalen Untersuchungsämtern und seit den späten 1880er Jahren auch vom Kaiserlichen Gesundheitsamt regelmäßig untersucht wurden (Ed[uard] Polenske, Ueber einige zur Verstärkung spirituöser Getränke, bezw. zur Herstellung künstlichen Branntweins und Cognaks im Handel befindlichen Essenzen, Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte 6, 1890, 294-303, 518-521, hier 294). Die Chemiker konnten die gängigen Alkoholika zwar beschreiben, doch ihre Indikatoren erlaubten nur ansatzweise Aussagen über Qualität und Herkunft, über die Art der Produktion oder gar den Geschmack der Waren (Fritz Elsner, Die Praxis des Nahrungsmittel-Chemikers, 3. umgearb. u. verm. Aufl., Hamburg und Leipzig 1885, 197-202). Das betraf zum einen Verschnitte, also die Mischung unterschiedlicher Chargen zu einem neuen Façonprodukt. Vor allem Weine und Kognak wurden dergestalt gemischt – was schon damals hochwertigere Gegenangebote forcierte, etwa breit beworbene „Naturweine“. Eugen Sell (1842-1896), Leiter des chemischen Laboratoriums des Kaiserlichen Gesundheitsamtes, resümierte am Ende einer detaillierten Marktanalyse, „daß durch die Prüfung des Geruches und Geschmackes von Seiten wirklich sachverständiger Fachleute in weitaus den meisten Fällen eine viel sicherere Beurtheilung möglich ist, als sie mit Hülfe der chemischen Analyse gewonnen werden kann“ (Ueber Cognak, Rum und Arak, Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte 6, 1890, 335-373, hier 373). Den beträchtlichen Fortschritten der Nahrungsmittelanalytik zum Trotz sollte dieses Kontrolldefizit bis weit ins 20. Jahrhundert bestehen bleiben – und damit auch eine wichtige Konstante im Essenzengeschäft von Max Noa bilden (Paul Lohmann (Hg.), Lebensmittelpolizei, Leipzig 1894, 144; August Gaber, Die Likör-Fabrikation, 9. verb. u. sehr verm. Aufl., Wien und Berlin 1913).

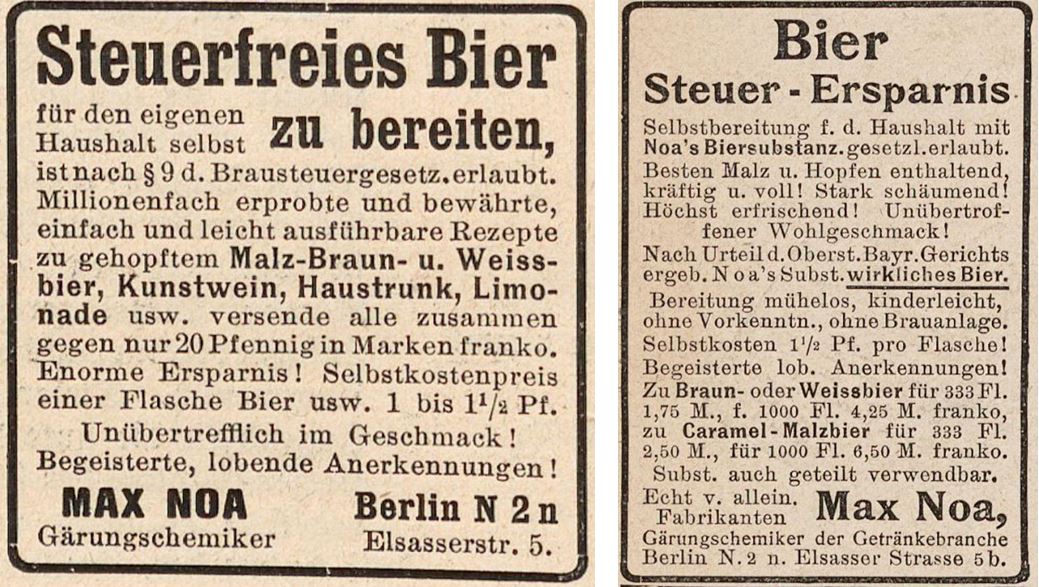

Essenzen zur häuslichen Selbstbereitung: Ein Markttrend der 1890er Jahre

Während es seit den 1950er Jahren allgemein hieß, dass Essenzen Halbfabrikate seien, „die den Letztverbraucher selbst nicht erreichen und von denen dieser auch kaum etwas weiß“ (Magdalene Pantke-Beyerling, Spirituosenessenzen, Der Volkswirt 11, 1957, Nr. 34, Beil., 25-26, hier 25), war dies im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert anders. Mochten Händler und Gastwirte auch die Masse der alkoholischen Essenzen kaufen, so nahm auch die Bedeutung der häuslichen Selbstbereitung von Alkoholika deutlich zu – die Branntweinsteuer ließ den mündigen Verbraucher aktiv werden. Essenzen erlaubten auch Letztkonsumenten eine häusliche Herstellung von Alkoholika. Diese Selbstermächtigung des Verbrauchers war typisch für die unmittelbare Jahrhundertwende, die durch die Verhäuslichung vieler ehedem außerhäuslicher Arbeiten und Dienstleistungen gekennzeichnet war. Sie war auch Folge der liberalen Reformen im Umfeld der Reichsgründung. Mochten die tradierten Steuerrechte des Staates auch weiter bestehen, so waren doch viele Vorrechte zum Bierbrauen oder dem Destillieren von Obst gefallen. Die Arzneimittelverordnung von 1875 hatte die Anfertigung geistiger Getränke in Haushalten explizit erlaubt; und auch die restriktiveren Folgeverordnungen rüttelten daran nicht (Otto Meissner, Die Kaiserliche Verordnung betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln vom 27. Januar 1890, Leipzig 1890, 31).

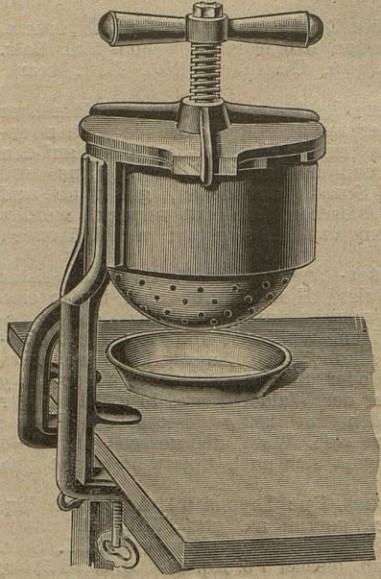

Hilfe für den kundigen Drogisten und Apotheker: Extraktionsapparat (Ewald Geissler und Josef Moeller (Hg.), Real-Encyclopädie der gesammten Pharmacie, Bd. 9, Wien und Leipzig 1890, 380)

Der Weg zum Letztverbraucher war jedoch lang. Es waren anfangs pharmazeutische Mittelsmänner, Apotheker und insbesondere Drogisten, die alkoholische Essenzen auch ohne Heilzweck herstellten. Das hatte es schon zuvor gegeben, doch um die Jahrhundertmitte lag die Arbeit noch in der Hand von wenigen Spezialisten. Seit den 1870er Jahren konnten jedoch aufgrund der Fortschritte des Maschinenbaus und der Metallverarbeitung Destillationsapparate deutlich günstiger erworben werden. Das weiterhin bestehende staatliche Prüfungs- und Zulassungswesen gab beiden Berufsständen weiterhin die Aura hoher Fachqualifikation, mochten sich Ausbildung und Studium auch eher auf Grundkenntnisse der Stoffe und der daraus herzustellenden Zubereitungen konzentrieren. Viele Apotheker und Drogisten nutzten jedenfalls die Chancen der neuen Freiheiten – und weiteten parallel ihre Angebote und Sortimente aus. Dabei halfen die zahlreichen Postreformen der 1870er Jahre, denn sie ermöglichten einen meist regionalen, teils aber auch nationalen Versandhandel, durchbrachen also lokal begrenzte Märkte (Uwe Spiekermann, Basis der Konsumgesellschaft. Entstehung und Entwicklung des modernen Kleinhandels in Deutschland 1850-1914, München 1999, 296-298).

Onon, Vinol, etc. – Markenartikel zur Selbstbereitung von Kognak (Bürger-Zeitung für Düsseldorf und Umgebung 1895, Nr. 169 v. 17. November, 3; ebd., Nr. 292 v. 15. Dezember, 3)

Die Zahl der Angebote von Essenzen für die Selbstbereitung von Alkoholika stieg spätestens seit Anfang der 1890er Jahre deutlich an. Dabei scheint das Rheinland eine gewisse Vorreiterrolle eingenommen zu haben, denn Mitte der 1890er Jahre finden sich dort nicht nur zahlreiche Angebote insbesondere von Kognakessenzen, sondern diese wurden bereits als Markenartikel angeboten. Das zeugte von Selbstbewusstsein. Mochten die einschlägigen Anzeigen die Produktqualität noch immer an chemische und pharmazeutische Kompetenz rückbinden, so stellten diese Anbieter ihre Produkte doch neben die wachsende Zahl von Arzneimitteln, die wissenschaftlich klingende Markennamen in klingende Münze umwandelten.

„Echter“ Kognak selbst gemacht – dank Dr. Mellinghoffs Essenzen (Vorwärts 1895, Nr. 268 v. 15. November, 10 (l.); ebd., Nr. 288 v. 10. Dezember, 11)

Auch in Berlin gaben kurzfristig Anbieter aus Deutschlands Westen der Ton an: Den Trend setzte 1895 der Apotheker Friedrich Wilhelm Mellinghoff aus Mülheim an der Ruhr, nachdem er zuvor vorrangig im Rheinland aktiv gewesen war. Er offerierte seit Oktober Kognakessenz für 75 Pfennig die Flasche (Vorwärts 1895, Nr. 254 v, 30. Oktober, 11). Das „Rezept“ für den begehrten Labetrunk war einfach: „Man füge zu dieser Essenz 1 Liter feinsten 96prozentigen Weingeist und 1¼ Liter Wasser hinzu.“ Schon seien 2¼ Liter „Kognak“ fertig. Charakteristisch für einschlägige – und in ihrer Zusammensetzung völlig unklare – Angebote war die Warnung vor „angeblichen Cognac-Essenzen dunklen Ursprungs“ (Vorwärts 1895, Nr. 284 v. 5. Dezember, 10), also der panschenden und betrügerischen Konkurrenz ähnlicher Anbieter. Üblich waren damals der Absatz über ein lokales Depot (oder per Versand) und mehrere Monate intensive Werbung. Anschließend setzte der Essenzenhersteller sein Geschäft andernorts in gleicher Weise fort und belieferte die neuen Stammkunden per Post (Badische Presse 1900, Nr. 2 v. 4. Januar, 6). Mellinghoff siedelte sich 1899 in Bückeburg an (Deutscher Reichsanzeiger 1899, Nr. 116 v. 18. Mai, 13; Deutsche Wirtschaftsführer, bearb. v. Georg Wenzel, Hamburg, Berlin und Leipzig 1929, Sp. 959-960), wo er ein reichsweites Niederlagen- und Versandgeschäft für Likör-, Kognak-, Rum-, Arak-, Limonaden- und Punsch-Essenenzen betrieb (Badische Presse 1900, Nr. 293 v. 15. Dezember, 4; Riesaer Tageblatt und Anzeiger 1901, Nr. 300 v. 27. Dezember, 8; Wochenblatt für Zschopau und Umgegend 1904, Nr. 125 v. 22. Oktober, 827; Badische Presse 1910, Nr. 35 v. 22. Januar, 9; ebd., Nr. 263 v. 11. Juni, 12; Badische Presse 1913, Nr. 53 v. 1. Februar, 10). Dieses sollte auch Max Noa Konkurrenz bereiten. In Berlin war Mellinghoff jedoch nicht mehr aktiv. Während der NS-Zeit sattelte er auf die Süßmosterei um und blieb diesem Gewerbe auch in der Bundesrepublik treu (Chemisch-technische Bezugsquellen mit Adressbuch der chemischen Industrie des Deutschen Reiches, Danzigs und Österreichs, hg. v. Helmut Gustav Bodenbender, Berlin 1935, 85).

Mellinghoffs Kognak-Essenzen trafen jedoch nicht nur auf abnahmebereite Käufer. Die konkurrierenden Spirituosenhersteller schmähten seine Offerte als „Cognac-Jauche“, als „eine plumpe Spekulation auf die Taschen derjenigen […], deren geistiges Conto stark mit ‚Soll‘ belastet ist“ (Geheimmittel-Schwindel und Apotheken-Monopol, Brennerei-Zeitung 13, 1896, 1637-1638, hier 1637). Im marktliberal regierten Berlin hatte derartige Kritik keine Folgen, anders jedoch im sächsischen Crimmitschau. Dort hielt der Stadtrat im September 1900 Gesundheitsschädigungen für wahrscheinlich und erklärte den Absatz von Spirituosenessenzen glatt für unzulässig. Das war rechtswidrig und wurde wieder aufgehoben, verdeutlichte jedoch den stetig mitzudenkenden Widerstand gegen die neuen Produkte (Branntwein-Schärfen und -Essenzen, Brennerei-Zeitung 18, 1901, 2372). In Berlin aber war Mellinghoff erst einmal ein wichtiger Trendsetter – und das nicht nur wegen seiner Essenzenwerbung auch auf Litfaßsäulen. Er fand zahlreiche Nachahmer, etwa den Getränkefilialisten Eugen Neumann oder aber Johannes Fischer aus Berlin Ost (Vorwärts 1895, Nr. 284 v. 5. Dezember, 10; ebd., 1900, Nr. 47 v. 25. Februar, 10). Auch Max Noa dürfte die neuen Angebote interessiert zur Kenntnis genommen haben, denn er etablierte sich 1896 als selbständiger Drogist.

Aufbau einer Existenz: Der Drogist und Unternehmer Max Noa

Das war ein langer Aufgalopp, doch notwendig, um die unternehmerische Leistung Max Noas angemessen einschätzen zu können. Er stand am Ende tiefgreifender Marktveränderungen, die er dann beherzt aufgreifen sollte. Charakterisierungen wie „beherzt“ sind allerdings kaum zulässig, denn die Quellenlage und die erforderliche analytische Distanz legen es nahe, sich vorrangig auf die Wiedergabe der wenigen bekannten Eckpunkte seines Lebens zu konzentrieren (Uwe Spiekermann, Why Biographies? Actors, Agencies, and the Analysis of Immigrant Entrepreneurship, in: Hartmut Berghoff und ders. (Hg.), Immigrant Entrepreneurship […], Washington 2016, 37-51).

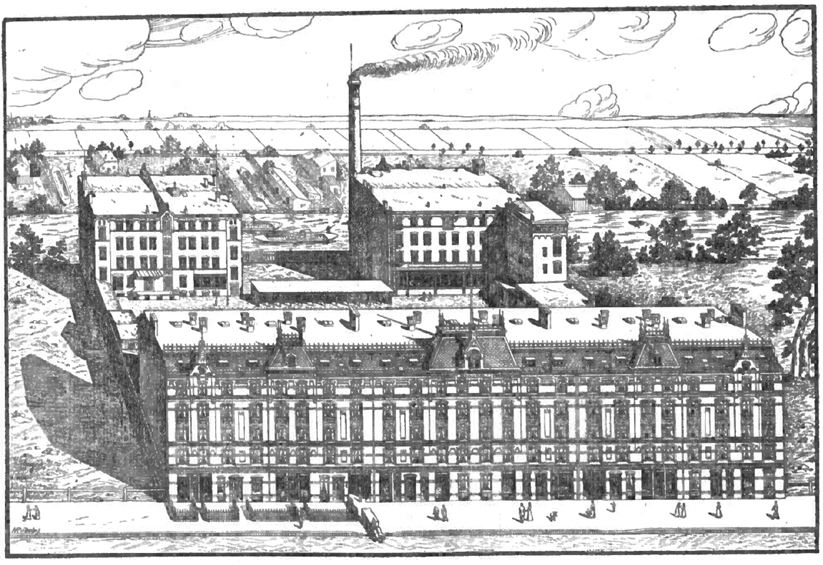

Max Edmund Noa wurde am 7. September 1868 als Sohn des Kürschnermeisters Hermann August Noa und der Hausfrau Auguste Pauline Noa, geb. Ketzscher, zweitverheiratete Grass, im sächsischen Werdau geboren und evangelisch getauft (Landesarchiv Berlin (LAB), Personenstandsregister, Heiratsregister der Berliner Standesämter 1874-1936, Berlin XIIb, 1899, Nr. 178). Dreizehnjährig begann er im nahegelegenen Glauchau eine 1885 abgeschlossene Lehre zum Drogisten (dies und die folgenden Angaben n. André König, Die Drogerie und Essenzenfabrik Max Noa in Berlin-Niederschönhausen. Vom Aufstieg und Niedergang eines Unternehmens, Berlin 2015, 9-10). Noa blieb in seiner Branche, arbeitete erst in Spandau, anschließend im brandenburgischen Wriezen und dem schlesischen Grünberg. Nach dieser damals typischen Wanderschaft ging er nach Berlin und begann 1890 seine zweijährige Konditionszeit, erforderlich, um eine Drogerie selbständig führen zu können. Noa übernahm schließlich 1896 von dem Drogisten Otto Bleck eine seit 1885 bestehende Drogerie in der Reinickendorferstraße 48, im rasch wachsenden Arbeiterbezirk Wedding. Sein Vorgänger war offenkundig geschäftstüchtig, gründete mehrere Drogeriefilialen und wurde 1895 Gesellschafter der pharmazeutischen Firma F. Ketzer & Co., die 1898 dann der Schöneberger Apotheker William Jacoby übernahm (Deutscher Reichsanzeiger 1895, Nr. 190 v. 12. August, 7; ebd. 1898, Nr. 283 v. 30. November, 10).

Wirtschaftlich etabliert, heiratete Max Noa am 17. März 1899 die am 1. Dezember 1874 im mecklenburgischen Waren geborene, in Berlin lebende und ebenfalls evangelische Clara Anna Auguste Johanne Dahl (LAB, Personenstandsregister, Heiratsregister der Berliner Standesämter 1874-1936, Berlin XIIb, 1899, Nr. 178). Die Heirat erfolgte mit vollem Bauche, schon am 18. September 1899 wurde dem jungen Ehepaar Erna Minna Johanna geboren (LAB, Personenstandsregister, Geburtenregister 1874-1906, Berlin XIII, 1899, Nr. 3501). Weitere Geburten folgten mit nur kurzen Abständen im jeweiligen Wohnhaus der Noas: Am 7. August 1901 Käthe Thekla Luise, am 16. August 1902 Paula Thekla Anna, am 20. November 1904 Betty Hella Klara und schließlich am 6. September 1905 mit Hermann Noa auch ein Stammhalter (LAB, Personenstandsregister, Geburtenregister 1874-1906, Berlin XIII, 1899, Nr. 2937; ebd., Berlin XIIIa, 1902, Nr. 1733; ebd., Berlin Xa, 1904, Nr. 2378; ebd. Berlin XIII, 1905, Nr. 3501). Doch die Freude über den Nachwuchs währte nicht lange, denn auch der Tod war ein steter Hausgenosse der Noas. Käthe starb nach einer Woche am 13. August 1901, Paula am 31. Januar 1904 mit anderthalb Jahren und Hermann am Tag nach seiner Geburt (LAB, Todesfälle 1874-1955, Berlin XIII, 1901, Nr. 1930; ebd., Berlin Xa, 1904, Nr. 109; ebd., Berlin XI, 1905, Nr. 1609). Betty dürfte ebenfalls jung gestorben sein, auch wenn ich einen Beleg hierfür nicht habe finden können. Es blieb allein Erna.

Verkaufsraum von Max Noas (wohl an der Kasse) Drogerie in der Reinickendorferstraße 48 (Die Destillation[,] Weinkelterei und Brauerei im Haushalte, 10. verm. u. verb. Aufl., Berlin s.a. [1903], s.p.)

Max Noa war Drogist – und als solcher verkaufte er die gängigen Drogeriewaren seiner Zeit. In den digital bekanntermaßen schlecht erschlossenen Berliner Tageszeitungen finden sich einschlägige Hinweise, etwa die Teilnahme an berlinweiten Werbekampagnen für Dr. med. Woerlein’s Magentrank, einem für kurze Zeit von Jean Becker, Ludwigshafen, propagierten diätetischen Tee (Vorwärts 1901, Nr. 290 v. 12. Dezember, 11) – oder aber für die imprägnierten Zahnbürsten von Max Blumgart (Berliner Tageblatt 1909, Nr. 121 v. 8. März, 4).

Bekannt wurde Max Noa ab Ende 1899 mit Spezialartikeln, nämlich mit „Noas Original-Extrakten“, die er ab Ende 1899 mit bebilderten Anzeigen bewarb. Im Adressbuch firmierte sein junger Betrieb bald darauf unter „Noa’s Orig. Extracte zur Selbstbereitung v. Cognac, Rum, Branntwein, Likören, Limonaden und Bier. Fabrikation mit Maschinenbetrieb“ (Adressbuch für Berlin und seine Vororte 1902, T. IV, 84). Noa betonte immer wieder deren Echtheit und Originalität, stellte sich als „Erfinder“ dar. Doch wirklich neu war an diesen Extrakten nichts. Max Noa etablierte sich im Windschatten seiner Berliner Konkurrenz, kopierte deren Geschäftsmodelle und Sortiment.

Einstieg in den Essenzenhandel – Noa-Werbung 1899 (Vorwärts 1899, Nr. 304 v. 30. Dezember, 7)

Lernen vom Marktführer: Otto Reichel und Max Noa

Max Noa hat sein Essenzengeschäft auf den Vorarbeiten anderer aufgebaut. Doch als er 1899 seine „Original-Extrakte“ anbot, nutzte er eben nicht nur die allgemeinen Kenntnisse und Vorprodukte der Essenzenindustrie, sondern er übernahm sein Geschäftsmodell von einem Konkurrenten, nämlich der seit 1890 in Berlin tätigen chemisch-pharmazeutischen Firma von Otto Reichel. Das war nicht illegal, schon aufgrund des schwach ausgeprägten Wettbewerbsrechtes: Das 1896 erlassene Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb und der 1903 erfolgte Bundesratsbeschluss über den Verkehr mit Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln begrenzten gewisse Auswüchse des intensiven Wettbewerbs, doch deren Wirkung blieb äußerst begrenzt. Die Fehden zwischen konkurrierenden Firmen wurden häufig in der Öffentlichkeit ausgetragen, landeten vielfach aber auch vor Gericht. Um Max Noas Geschäftsmodell zu verstehen, ist daher ein Blick auf das Vorbild Otto Reichels erforderlich.

Die chemisch-pharmazeutische Fabrik von Otto Reichel residierte in Friedrichshain-Kreuzberg, in der Eisenbahnstraße 4, gegenüber der damaligen Markthalle IX, heute Markthalle 9, bekannt durch den Kampf der Anwohner für den dortigen Aldi-Markt. Reichel war ein innovativer und zugleich typischer Geheimmittelanbieter. Er konzentrierte sich auf gängige (und staatlich kaum regulierte) Kosmetika, die er gemäß gängigen Wissens zusammenmengte und unter eigenem Namen vertrieb. Da gab es Kraftwasser gegen Haarausfall, Haarfärbemittel, Cremes gegen Pickel, Sommersprossen, Runzeln und Nasenröte, Mittel gegen Rheumatismus und Gicht, Hustensaft sowie Blutreinigungspulver und auch Essig-Essenz. Reichels Zehrkur „Graziana“ sollte gegen Korpulenz helfen, seine Kraftpillen dagegen Magerkeit bekämpfen. Diese Präparate verweisen schon auf Markenartikelbildung. Otto Reichel nutzte seit 1897 das neue Warenzeichenrecht, schützte beispielsweise seine Hautcreme „Creme Benzoe“ oder Schädlingsmittel, wie sein „Konzentriertes Wanzen-Fluid“ oder das „Special-Schwabenpulver Poudre Martial“ (Deutscher Reichsanzeiger 1898, Nr. 226 v. 23. September, 7; ebd. 1897, Nr. 272 v. 19. November, 12; ebd. 1897, Nr. 246 v. 19. Oktober, 12). Dies erfolgte nachträglich, teils Jahre nach dem Vertriebsbeginn. Das galt auch für die seit Ende 1897 geschützten „Combinierte[n] Original Reichel-Essenzen“ (Deutscher Reichsanzeiger 1897, Nr. 300 v. 21. Dezember, 9).

Teilansicht einer Anzeige von Otto Reichel (Vorwärts 1896, Nr. 263 v. 8. November, 20)

Otto Reichel präsentierte seine Spirituosenessenzen ab Ende 1896 – und es ist offenkundig, dass er dabei den Pfaden folgte, die Friedrich Wilhelm Mellinghoff ein Jahr zuvor werbewirksam betreten hatte. Es gab jedoch drei wichtige Unterschiede: Erstens setzten die Anzeigen neue Maßstäbe. Reichel hatte für seine Geheimmittel zuvor kaum ausgeschmückte, höchstens mal mit einem Kreuz versehene, doch in großer Zahl geschaltete Anzeigen genutzt. Nun aber nahm deren Umfang deutlich zu, so dass die Anzeigen wahrlich jedem Leser ins Auge fallen mussten. Zweitens offerierte Reichel eine bisher nicht bekannte Breite einschlägiger Essenzen. Mochten Kognak- und Rumessenzen auch im Mittelpunkt der Werbung stehen, so waren sie doch nur Teil eines Angebotes, das fast alle gängigen Destillate und Liköre abdeckte – 1900 waren es ca. 200 Präparate. Drittens konzentrierte sich Reichel erst einmal auf das stationäre, auf das lokale Geschäft. Berlin bot halt mehr als etwa Mülheim an der Ruhr. Es dauerte aber nur wenige Jahre, bevor auch die Reichelschen Essenzen reichsweit angeboten wurden. Auch dafür gab es Vorbilder, etwa den Stuttgarter Unternehmer Julius Schrader, der seit spätestens 1898 ein breites Sortiment von „Liqueur-Patronen“ anbot, um „auf einfachste Weise […] feinsten Liqueur“ und Spirituosen selbst anzufertigen (Über Land und Meer 81, 1898/99, Nr. 9, s.p.; Jugend 3, 1898, 81).

Kognak- und Rum-Essenzen als wichtigste Einzelangebote Otto Reichels (Vorwärts 1898, Nr. 31 v. 6. Februar, 14 (l.); ebd., Nr. 56 v. 8. März, 10)

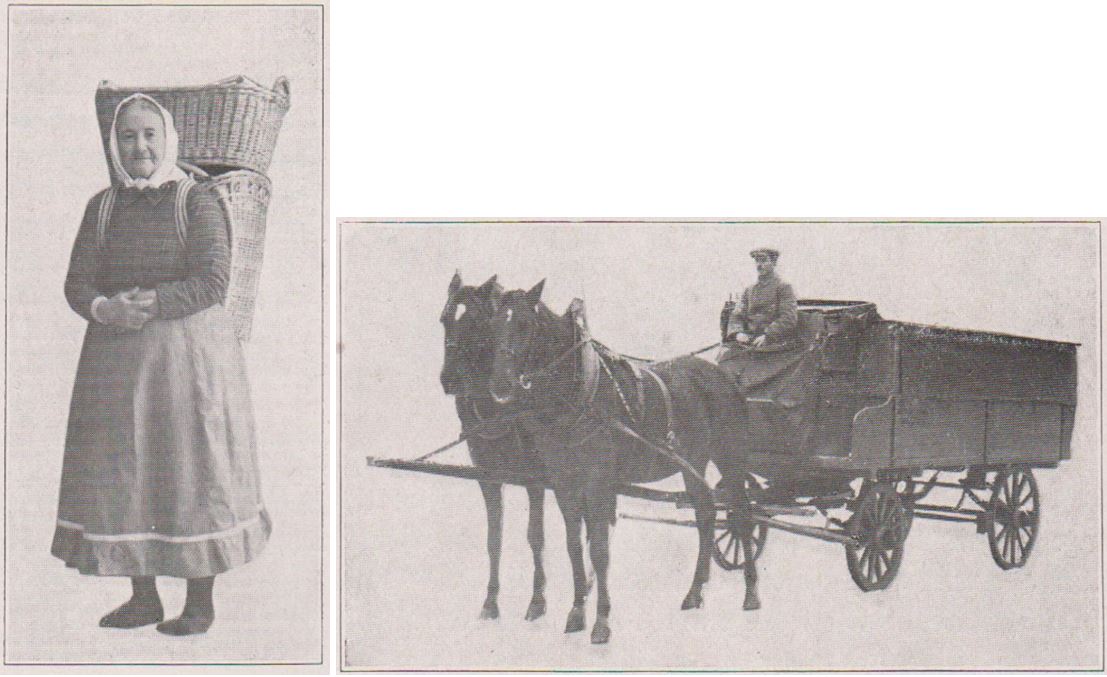

Doch blicken wir etwas näher auf das Angebot von Otto Reichel, denn Max Noa kopierte eben nicht nur das Essenzengeschäft als solches, sondern übernahm ebenfalls die kleinen Nuancen der Dienstleistung. Das betraf etwa den Bringdienst: Wie im damaligen Handel üblich, konnten die Essenzen nicht nur im Ladengeschäft gekauft (und probiert), sondern auch telefonisch und schriftlich bestellt werden. Ein Pferdefuhrwerk brachte die Waren dann im Regelfall innerhalb eines Tages. Mengenrabatte wurden gewährt, beim Kauf von sechs Flaschen gab es eine siebte gratis hinzu. Die Glasflaschen wurden wieder zurückgenommen, die Käufer erhielten fünf Pfennig retour. Auch mit kostenlosen Etiketten für den Hausgebrauch hielt Reichel die Käufer bei Laune. Kalkulatorisch wichtiger war, dass auch der für die Selbstbereitung unverzichtbare Weingeist nach Tagespreisen mitbestellt werden konnte. Die Kunden erhielten also eine Art Komplettpaket, denn Rezepte lagen der Lieferung bei, lediglich Wasser, Schüsseln und Flaschen mussten zu Hause bereitstehen.

Etablierung der Dachmarke „Lichtherz“ durch Otto Reichel (Vorwärts 1900, Nr. 83 v. 8. April, 12)

Die frühen Anzeigen Reichels enthielten noch die für Geheimmittelwerbung üblichen Empfehlungsschreiben, die dreisterweise unter der Rubrik „Aus der Wirklichkeit“ liefen (Vorwärts 1896, Nr. 263 v. 8. November, 20). Es dauerte ein wenig, bis derartig unüberprüfbare und häufig glatt erfundene Lobhudelei in summarische Bewertungen überging, also einem allgemeinen Lobpreis des Geschmacks und der Ergiebigkeit der Präparate. Zentral für derartige Anzeigen war auch der stete Verweis auf die Exklusivität der Angebote – und die zwingend erforderliche Vorsicht vor Nachahmungen. So hoffte Reichel Stammkunden zu schaffen und zugleich den Umstand zu überdecken, dass die Essenzen zumeist umetikettierte Zwischenprodukte der Essenzenindustrie waren. Ohne deren Zulieferung wäre die große Vielzahl von Einzelprodukten nicht möglich gewesen.

Die Umsicht Reichels zeigte sich auch in der frühen Verwendung eines Bildzeichens. Seit Anfang 1900 nutzte der wohl etablierte Produzent chemisch-pharmazeutischer Präparate die Marke „Lichtherz“, um damit seine Angebote von denen der Konkurrenz abzuheben (Deutscher Reichsanzeiger 1901, Nr. 46 v. 22. Februar 1901, 11). Umsicht bedeutete aber auch, dass sich der gewiefte Unternehmer der Fallstricke des Marktes genau bewusst war. Seine Geheimmittel wurden von Chemikern und Pharmazeuten vielfach als überteuert, gar wertlos kritisiert. 1897 wurde ihm vom Berliner Oberverwaltungsgericht die Erlaubnis zum Handel mit Giften entzogen (Vorwärts 1899, Nr. 131 v. 8. Juni, 7). Polizeibehörden warnten vor mehreren seiner Produkte, einzelne kamen dann am 1. April 1907 auf die erweiterte Geheimmittelliste des Bundesrates, durften damit nicht mehr öffentlich beworben werden. Max Noas Kopie des Reichelschen Geschäftsmodells war auch ein Ausflug in die grauen Bereiche der Konsumgütermärkte des Kaiserreichs.

Max Noa von der Drogerie zum Versandgeschäft

Als Max Noa 1899 erstmals seine „Original-Extrakte“ anbot, war er Inhaber einer Drogerie. Er meldete „Noa’s Original-Extrakte“ am 14. September 1900 als Warenzeichen an, erhielt den gewünschten Rechtsschutz am 24. Dezember 1900 für die „Fabrikation und Vertrieb von Spirituosen und Extrakten“ (Deutscher Reichsanzeiger 1901, Nr. 22 v. 25. Januar, 10). Ab dem 1. April 1903 verlagerte er seinen Geschäftssitz in die Elsasserstraße 5, heutzutage Teil der Torstraße in Berlin-Mitte, westlich vom Rosenthaler Platz. Die Familie wohnte nah bei, in der Elsasserstraße 14, die Drogerie in der Reinickendorferstraße 48 wurde als Filiale weiter betrieben.

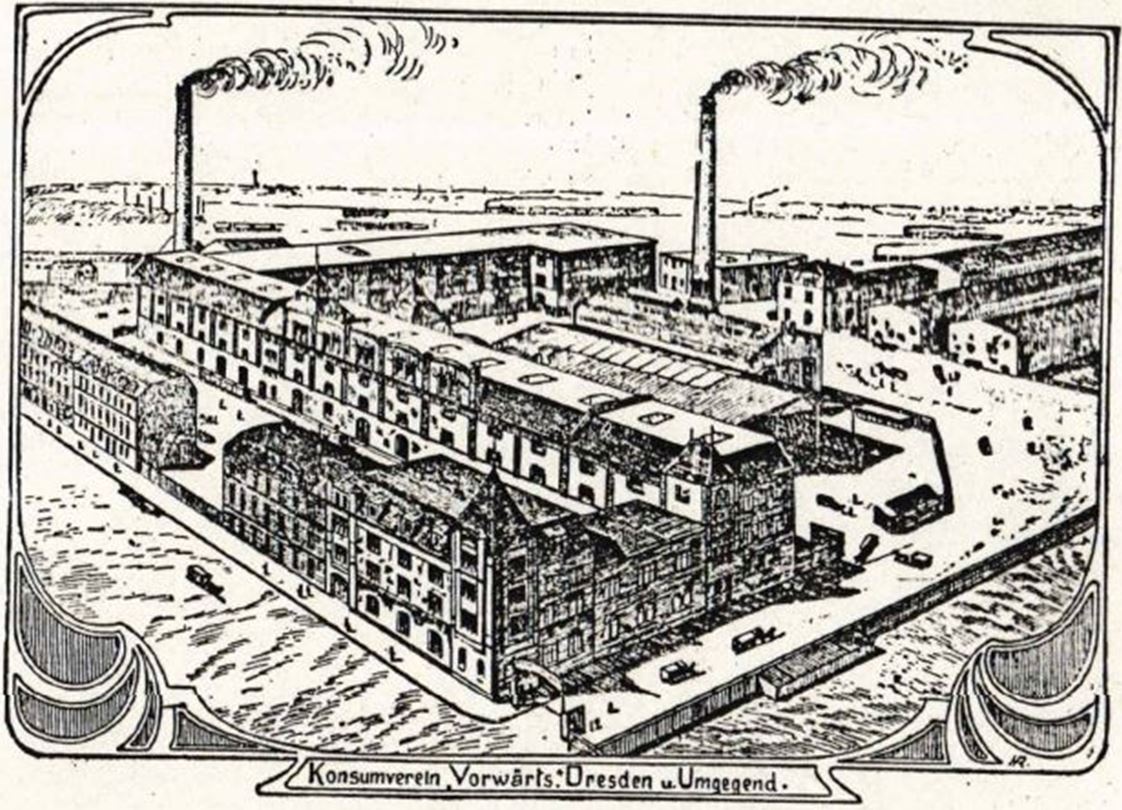

Max Noa ließ seinen Betrieb am 17. August 1903 offiziell eintragen, er selbst war der alleinige Inhaber (Volks-Zeitung 1903, Nr. 388 v. 20. August, 3; Berliner Börsen-Zeitung 1903, Nr. 388 v. 20. August, 17). Diese Firma wurde kurz vor Weihnachten 1904 in Max Noa „Helvetia-Versandhaus“ umbenannt (Deutscher Reichsanzeiger 1904, Nr. 299 v 20. Dezember, 20) – und damit der Wandel hin zu einem reichsweit aktiven Versandgeschäft eingeleitet. Unter dieser Bezeichnung firmierte er auch im Berliner Adressbuch sowie in einschlägigen Branchenverzeichnissen (Adreßbuch und Warenverzeichnis der chemischen Industrie des deutschen Reichs, Ausg. IX, Berlin 1906, T. 1, 326). Dabei gab er an, dass das Versandhaus bereits 1885 gegründet wurde – doch die Eintragung im Deutschen Reichsanzeiger spricht dagegen. Max Noa verlagerte 1907 erst seinen Wohnsitz und dann auch seine Firma nach Niederschönhausen, in die Treskowstraße 5. Die einschlägige Änderung im Handelsregister erfolgte Anfang Februar 1908 (Deutscher Reichsanzeiger 1908, Nr. 33 v. 7. Februar, 12). Renommeesteigernd waren zudem Hoflieferantentitel erst der Prinzessin Adolf von Schwarzburg-Rudolstadt (1904), dann auch des spanischer und griechischer königlichen Hofes (1910). Dabei handelte es sich allerdings nicht um wirkliche Ehrentitel, sondern um eine gern genutzte Einnahmequelle sekundärer Mächte und kleinerer Herrschaften. Adolf von Schwarzburg-Rudolfstadt (1801-1875) hatte seinen Staat noch in den Bankrott getrieben, seine Gattin Mathilde von Schönburg-Waldenhof (1826-1914) die Hoheitsrechte der Schönburgischen Herrschaften 1878 verloren. Auch kleine Summen eines bürgerlichen Aufsteigers nahm die Prinzessin daher gerne. Ähnliches dürfte für die notorisch klammen Könige Alfons XIII. (1886-1941) und Georg I. (1845-1913) gegolten haben. Gleichwohl: Der Hoflieferantentitel prangte seither stolz auf Noas Werbeanzeigen – auch wenn man sich fragen kann, ob dieser im Werbeumfeld sozialdemokratischer Zeitungen wirklich umsatzsteigernd war.

Max Noas Marketing

Max Noas Marketing bestand aus vier Hauptkomponenten, nämlich ersten Anzeigenwerbung, zweitens dem Versand einer reichhaltig bebilderten Werbebroschüre, drittens der Warenverpackung und viertens den gängigen Maßnahmen der Kundenbindung eines Versandgeschäftes, nämlich Werbeschreiben und Preislisten. Mangels archivalischer Quellen und Sachobjekten müssen wir uns auf die ersten beiden Hauptkomponenten konzentrieren, sollten diese beiden Leerstellen aber im Kopf behalten.

Fehlendes Corporate Design: Lager von Noas Original-Extrakten (Destillation, [1903], s.p.)

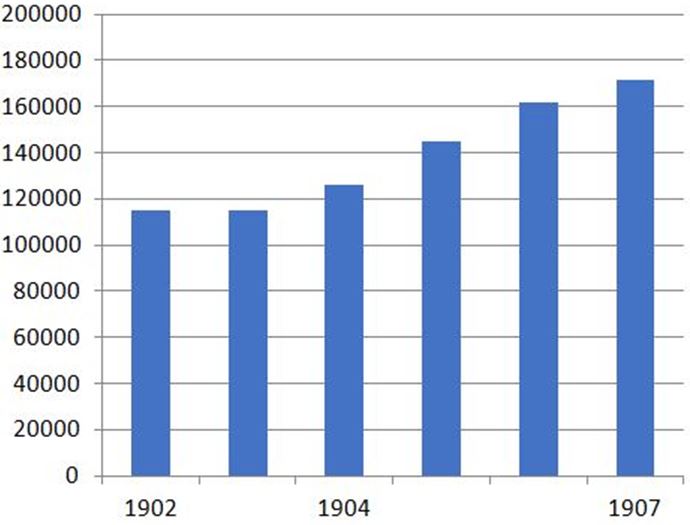

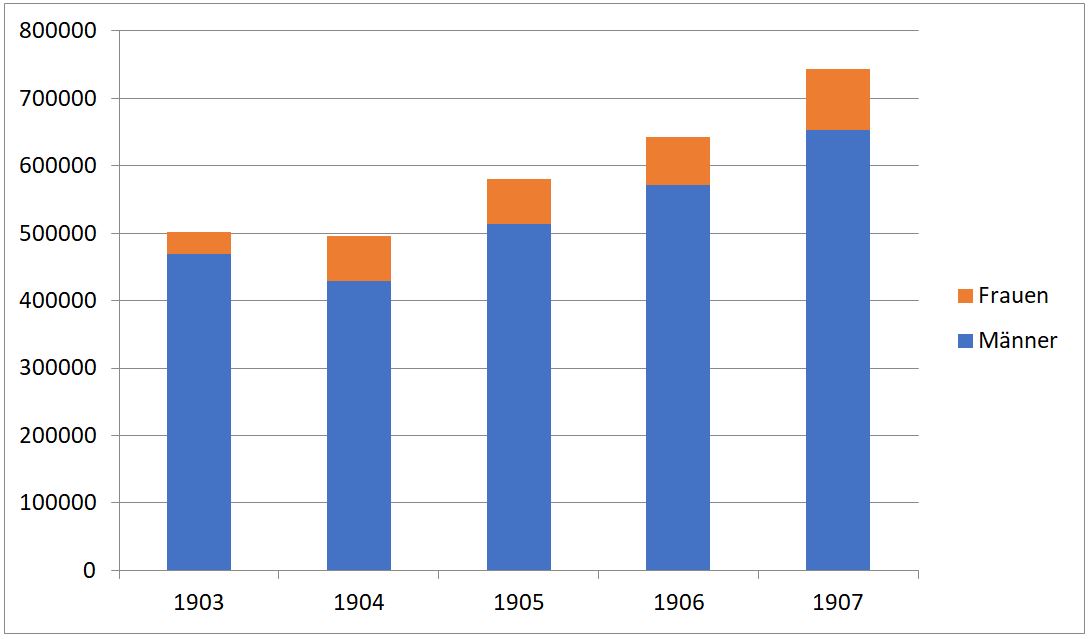

Das Marketing Max Noas folgte im Prinzip dem seines Konkurrenten Otto Reichel, war aber stets eine Nummer kleiner. Noas Betrieb besaß anfangs keine Werbeabteilung, die Anzeigen erhielten werbliche Stringenz vornehmlich durch recht konsequent eingesetzte und selten gewechselte Bildmotive. Es ging Noa um eine recht stete werbliche Präsenz, um eine kontinuierliche Erinnerung an das eigene Angebot. Das war produktbedingt, verkaufte er doch nicht sehr teure Waren in recht kleinen Chargen. Käufer sollten in Stammkunden umgewandelt werden, erst regelmäßige Bestellungen machten das Geschäft profitabel. Entsprechend waren die Werbeanstrengungen der ersten Jahre beträchtlich, nahmen dann jedoch ab, verlagerten sich. Noa agierte damit ähnlich wie zuvor Mellinghoff: Der Erschließung eines regionalen Marktes folgten Anstrengungen in anderen. Dies erlaubt zugleich Periodisierungen: Wie bei Reichel stand während der ersten Jahre der Berliner Markt im Fokus der Anzeigenwerbung. Das änderte sich seit 1904/05, ging einher mit dem Aufbau eines tendenziell reichsweiten Versandgeschäfts. Der Umzug nach Niederschönhausen 1907 erlaubte dann eine weitere Ausweitung des Geschäftes, ermöglichten die dortigen vergrößerten Produktions-, Verpackungs- und Versandkapazitäten doch eine verstärkte Werbung auch für pharmazeutische Artikel. Wenige Jahre später war aus der Drogerie ein breit aufgestelltes Versandgeschäft geworden, dessen Kern aber weiterhin Spirituosenessenzen bildeten. Das Sortiment umfasste nun aber auch Grundstoffe für Honig und Bier, Kosmetika und pharmazeutische Artikel, im Versandhandel auch Angebote anderer Markenartikelhersteller. Das war betriebswirtschaftlich sinnvoll, verringerte es doch die Abhängigkeit von einzelnen Präparaten. Das Marketing wurde dadurch jedoch schwieriger, denn – wie bei vielen anderen Versandgeschäften – hielt allein der Name des Inhabers das wachsende Sortiment zusammen.

Die übliche unternehmerische Antwort wäre die Schaffung einer Dachmarke gewesen – so wie es Reichel mit „Lichtherz“ vorgemacht hatte. Noa besaß seit 1900 Zeichenschutz für „ Noa‘s Original-Extrakte“, hinzu kam 1902 die „Arche Noa“ (Deutscher Reichsanzeiger 1902, Nr. 239 v. 10. Oktober, 9). Doch dieses Warenzeichen wurde – bildlich stark variiert – vornehmlich 1904/05 verwandt, vereinzelt auch noch bis 1909 (Vorwärts 1909, Nr. 20 v. 24. Januar, 8). Als Dachmarke diente sie jedoch nicht, da blieb es bei Max Noas Namen. Derart personenzentrierte Werbung war zwar im späten 19. Jahrhundert noch üblich, entsprach aber nicht mehr dem Marketing nach der Jahrhundertwende, das vom Vordringen starker Markenartikel gekennzeichnet war. Noas Produkte besaßen kein derartiges Eigengewicht. Lediglich zwei Warenzeichen wurden angemeldet, 1902 „Bowlenmann“ (erteilt am 21. Januar 1903, Deutscher Reichsanzeiger 1903, Nr. 38 v. 13. Februar, 14) und 1910 „Hopfenperle“ (erteilt am 14. November 1910, Deutscher Reichsanzeiger 1910, Nr. 280 v. 29. November, 19). Max Noa gelang zwar der Aufbau eines erfolgreichen Unternehmens, doch er scheiterte an der Etablierung moderner Produkte mit Markenidentität.

Sparen mit Noas Original-Extrakten (Vorwärts 1900, Nr. 47 v. 25. Februar, 12

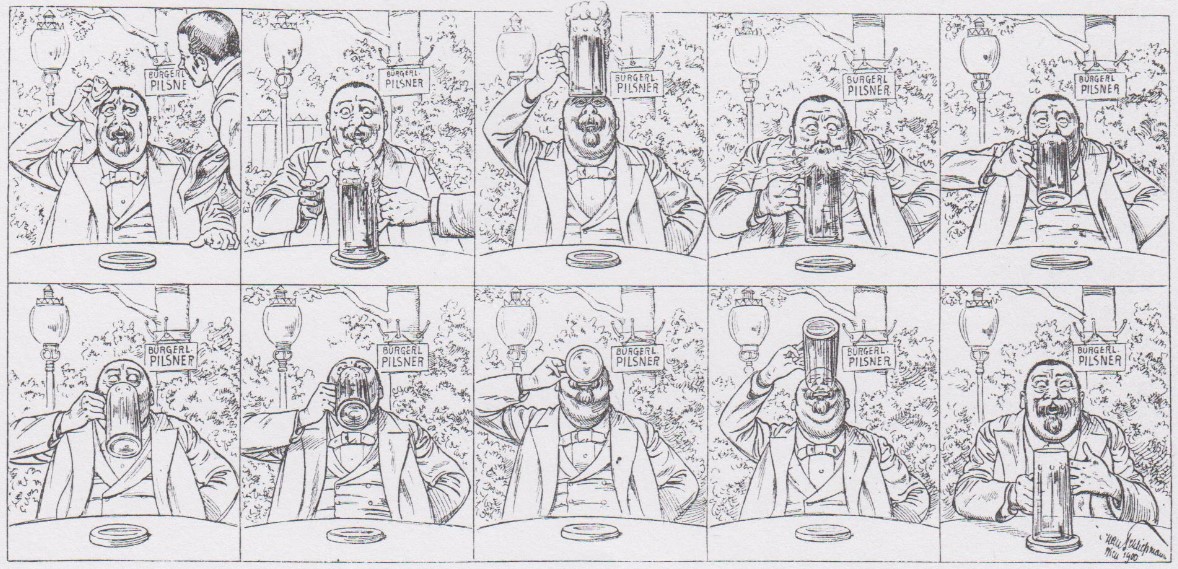

Blicken wir nun genauer hin, zuerst auf die Anzeigenwerbung für „Noa’s Original Extrakte“. 1899 bis 1902 dominierte eine kombinierte Bild-Text-Anzeige, die bis mindestens 1909 weiter verwandt wurde. Sie stellte anfangs die Extrakte als Gruppe vor, erwähnte die verschiedenen Alkoholika nur summarisch, gab keine Preise, sondern eine Preisspanne an. Details enthielten die Gratisprospekte. Freier Versand innerhalb Berlins bei Mindestabnahme wurde zugesichert, Rabatte bei größeren Bestellungen garantiert. Der Text, vor allem aber das Bild beantworteten die offenkundige Frage, wie die Selbstbereitung denn aussähe. Während der Text auf die möglichen Einsparungen einging, repräsentierte der wohlgekleidete Herr mit zeitgenössischer Manneszier einen mittelständischen Kunden, befreite die Extrakte also vom Odium des Billigersatzes.

Die Anzeigengestaltung blieb während des Zeitraumes im Wesentlichen unverändert, einzig die appellative Schlagzeile variierte. War anfangs die Rede von den Produkten („Rum, Cognac oder Liqueur“) oder der möglichen Ersparnis, so lockte man später den Kunden mit suggestiven Sätzen („Wissen Sie Schon?“, „Billige Saat – Reiche Ernte“, „Versuch macht klug!“ oder „Haben Sie es vergessen?“ (Vorwärts 1900, Nr. 264 v. 11. November, 18, ebd., Nr. 275 v. 25. November, 18; ebd., Nr. 293 v. 16. Dezember, 13; ebd., Nr. 293 v. 23. Dezember, 13). Eingeflochten wurden ferner genauere Preisangaben. Ab 1901 wurde dann auch das Bildelement mit Text angereichert und variiert, der zuvor leere Werberaum gefüllt. Dort hieß es nun „Reinheit garantiert! Streng reell!“ oder aber „Bei 6 Fl. die 7. gratis. Ausserhalb bei 12 Fl. franco.“ (Vorwärts 1901, Nr. 41 v. 17. Februar, 8; ebd., Nr. 162 v. 14. Juli, 8). Ende 1901 wurde die Werbefigur schließlich von den bei Ausstellungen gewonnenen Medaillen umkränzt. Deren Strahlkraft litt zwar unter dem grassierenden „Medaillenschwindel“ – also dem einfachen Kauf einschlägiger Auszeichnungen –, doch so konnte sich Noa in eine Reihe mit vielen anderen Konsumgüterproduzenten (und Otto Reichel) stellen, die derartige Verbleibsel des späten 19. Jahrhunderts weiterhin nutzten. Die Variation von Text und Bildkranz erlaubte Max Noa jedenfalls werbliche Stringenz ohne Langeweile ob der ewig gleichen Anzeige. Und seit März 1901 mendelte sich gar die Sentenz „Trinken Sie gern“ (Vorwärts 1901, Nr. 162 v. 3. März, 8) als wichtigste Überschrift heraus, denn wer würde dies schon verneinen?

Produktwerbung mit imaginären Autoritäten (Vorwärts 1902, Nr. 137 v. 15. Juni, 8)

Max Noas Anzeigen boten zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen steten Alltagbegleiter für viele Berliner. Eine erste Neufassung erfolgte 1902. Für kurze Zeit wurde nun mit vermeintlichen Experten geworben, die Güte und Wohlfeilheit von Noas Präparaten priesen. Namen hierzu fehlten, es handelte sich um reine Werbeimaginationen. Das Motiv verschwand jedoch rasch wieder. Das galt auch für die trinkfreudige Familie, die 1903 einzelne Anzeigen Noas zierte.

Patriarchale Familienidylle rund um den selbstbereiteten Noa-Trank (Vorwärts 1903, Nr. 214 v. 13. September, 17)

Diese wenigen Variationen waren Ausnahmen. Die seit 1899 dominierende Bild-Text-Anzeige wurde immer wieder variiert, diente seit 1902 auch der Anpreisung von Noas Limonaden-Extrakten, enthielt auch ab und an „Rezepte“. Doch ihr Ende schien nahe, als ab 1905 die „Arche Noa“ (Vorwärts 1905, Nr. 19 v. 22. Januar, 19) mit Bild- und Symbolkraft vordrang. Mochte die warenrechtlich relevante Schutzmarke auch deutlich anders ausgesehen haben, so bot sich das neu gestaltete Archenbild als Dachmarke eines sich ausweitenden Sortiments regelrecht an. Doch schon ab November 1905 trat das Motiv wieder in den Hintergrund, mochte es auch sporadisch noch bis mindestens 1909 in Anzeigen verwendet worden sein (Vorwärts 1909, Nr. 20 v. 24. Januar, 8).

Die „Arche Noa“ in voller Fahrt (Berliner Volks-Zeitung 1905, Nr. 63 v. 7. Februar, 8)

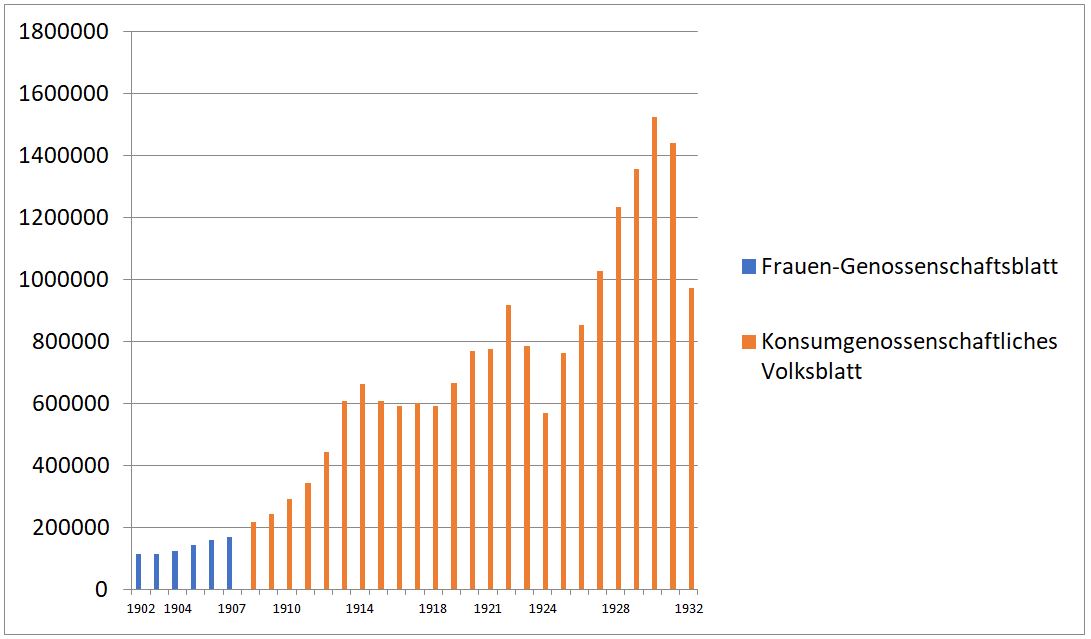

Max Noas Anzeigenwerbung besaß keine klare Linie, variierte weit stärker als die führender Konsumgüteranbieter dieser Zeit. Doch sie erfüllte offenbar ihren Hauptzweck, nämlich genügend Käufer für die Extrakte zu gewinnen. Spätestens 1905 endete jedenfalls die Frühphase des Marketings, die noch stark vom Kampf um den Berliner Kernmarkt geprägt war. Nun setzte eine anders gelagerte Werbung ein, vornehmlich in überregionalen Zeitschriften und Zeitungen. Die Anzeigen übernahmen die wichtigsten Motive der Anfangszeit, waren aber tendenziell kleiner und konzentrierten sich zunehmend auf einzelne Produkte. Noa zog sich spätestens 1908 zunehmend aus den Berliner Zeitschriften zurück, beließ es bei saisonaler Werbung bzw. Erinnerungswerbung. Doch bevor wir darauf eingehen, gilt es erst einmal das wichtigste Einzelelement des Noaschen Marketings in den Blick zu nehmen, die lange gratis abgegebene Werbebroschüre „Die Destillation im Haushalte“.

Ein Rezeptbuch, ganz umsonst und portofrei (Vorwärts 1901, Nr. 53 v. v. 3. März, 8)

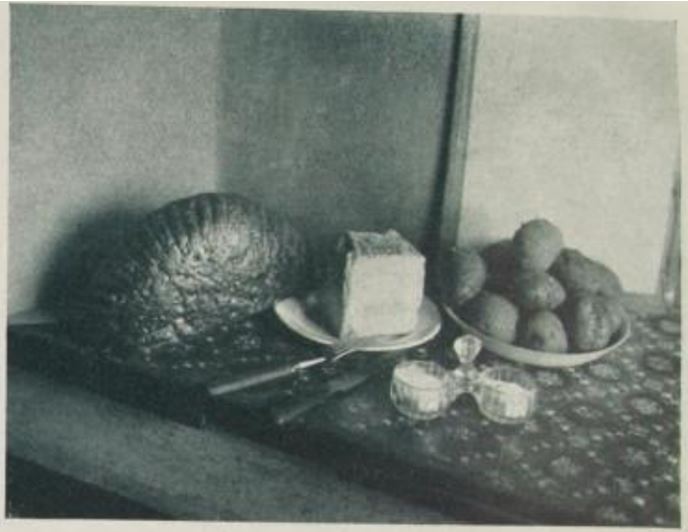

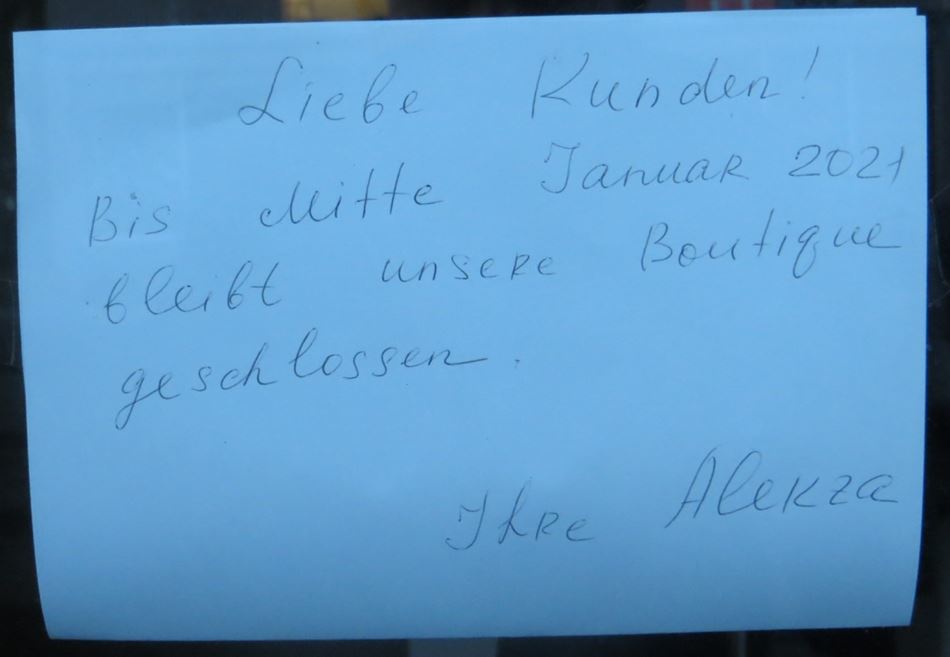

Max Noa legte schon 1899 Bestellungen „ausführliche Prospekte mit wertvollen Rezepten“ gratis bei. Es handelte sich vornehmlich um eine Werbebroschüre, um einen kleinen, noch allein auf die Essenzen zugeschnittenen Einkaufskatalog. Sie war wichtig, mussten die Käufer doch selbst aktiv werden, mussten lernen, wie sie ihre Getränke auf kaltem Wege herstellen konnten. Selbstbereitung bedurfte der Erklärung und Anleitung. Mittels sog. „Rezepte“ wurde das Sortiment vorgestellt und der Wunsch nach diesen wohlig klingenden Getränken geschürt. Von Rezepten konnte allerdings nicht die Rede sein, bestanden sie doch häufig allein aus Essenz plus Weingeist plus Wasser, musste bei Likören, Cremes, Bowlen und Punsch zudem Zucker hinzugefügt werden. Das galt auch für Limonaden, während bei „Weinen“ das Gemenge auch Hefe enthalten musste. „Bier“ war noch komplizierter. Die Broschüre enthielt ferner die üblichen Versandkautelen, gab ansprechende Einblicke in den Noaschen Betrieb, präsentierte einzelne Auszeichnungen und Gutachten und endete mit zahlreichen Dankes- und Empfehlungsschreiben. Belastbare Aussagen zu den Inhaltsstoffen der Essenzen und zu deren Produktion fehlten, mochten auch viele positiv stimmende Worte das gerichtsnotorische Nichts umkränzen. Es handelt sich also um ein überdurchschnittlich gut gemachtes Werbemittel, dem Verbindlichkeit und Substanz jedoch im Wesentlichen abgingen. Es ging um ein gutes Gefühl für den hoffnungsfrohen Einkauf.

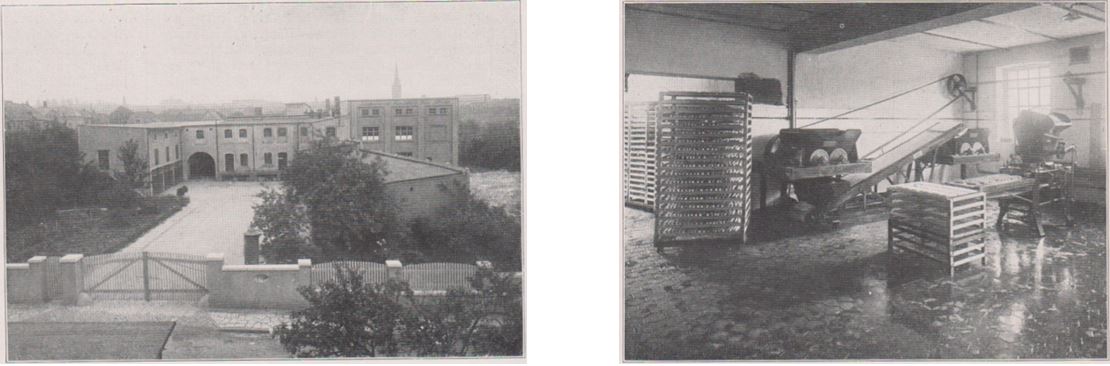

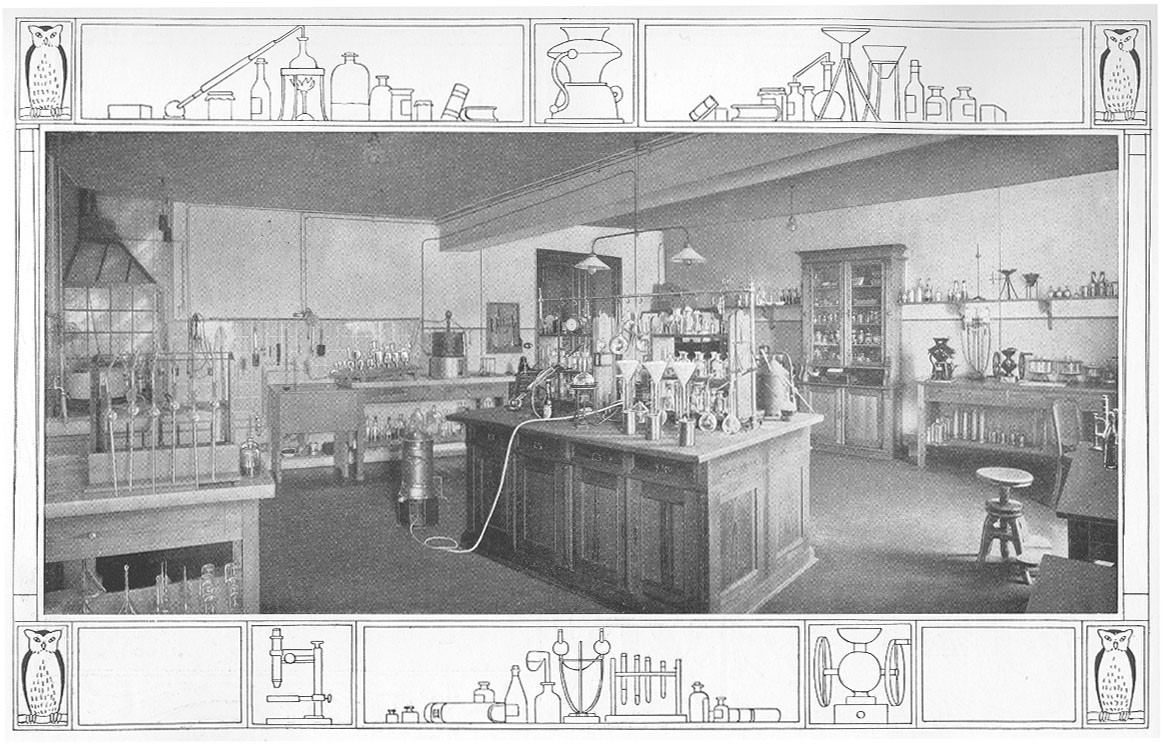

Umschlagbilder von Max Noas Werbebroschüre „Die Destillation […] im Haushalte“ 1903 (l.) und 1908

Die Rezeptbücher wurden von Max Noa im Eigenverlag produziert, konnten aber auch im Buchhandel gekauft werden. Im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels fand es allerdings keine Erwähnung. Die Broschüre wurde auch in Österreich angeboten (Wiener Landwirtschaftliche Zeitung 53, 1903, 846). In der Noaschen Werbung fand ich sie ab der achten Auflage 1901 (Vorwärts 1901, Nr. 53 v. 3. März, 8). Konkurrent Reichel zog rasch nach, offerierte seine kostenlose Broschüre „Die Destillation im Hause“ spätestens ab 1902 (Der oberschlesische Wanderer 1902, Nr. 240 v. 15. Oktober, 5).

Noa passte die Neuauflagen immer wieder an das sich weitende Sortiment an, wechselte nach den Umzügen auch die einschlägigen Photos aus. Ihr Umfang weitete sich entsprechend: Die zehnte Auflage von 1903 besaß 112 Seiten, die 1908 nach der Betriebsverlegung nach Niederschönhausen erschienene Neuauflage schon 160 Seiten. Ab 1909 stieg der Umfang auf 192 Seiten, der auch bei der letzten, der 1915 erschienenen 18. Auflage beibehalten wurde. All dies führte zu steigenden Kosten, so dass man spätestens 1905 dazu überging, für den alleinigen Versand eine Schutzgebühr von 50 Pfennig zu verlangen (Der Wahre Jacob 22, 1905, 4705; ebd. 26, 1909, 6264).

Während die Werbebroschüre die Konstante im Marketing Noas bildete, veränderten sich mit dem Sortiment auch die Schwerpunkte der Anzeigenwerbung. Die Sortimentsausweitung betraf weniger den Vertrieb von alkoholischen Essenzen als vielmehr Limonaden- und Honig-Essenzen, Wein- und Biergrundstoffe. Wichtiger noch waren pharmazeutische Produkte. Max Noa hatte – wie schon zuvor Otto Reichel – mit derartigen Angeboten seine unternehmerische Karriere begonnen. Die hier gezeigten Schädlingsbekämpfungspräparate sind nur ein besonders prägnantes Beispiel. Noa bot ferner einfache Pharmazeutika an, etwa den Kräutermix „Hustentropfen Noa“ (Pharmazeutische Praxis 9, 1910, 43).

Schädlingsbekämpfung à la Noa – hier teils noch als Max Ed. Noa (Vorwärts 1900, Nr. 131 v. 9. Juni, 7 (l.); ebd. 1901, Nr. 186 v. 11. August, 6)

Spätestens 1907, wohl nach dem Umzug nach Niederschönhausen, begann Noa verstärkt Kosmetika herzustellen und zu verkaufen; dieses Mal von Beginn an begleitet von einer weiteren Werbebroschüre, die gratis „Die Geheimnisse der Schönheit“ offenlegte (ähnlich wie zuvor Otto Reichel in „Die Schönheitspflege“ (Gartenlaube Kalender 1903, Leipzig 1902, Industrieller Anzeiger, 18)). „Creme Noa“ war das am intensivsten beworbene Produkt des Berliner Selfmademans.

Lukrative Kosmetika für eine bürgerliche Kundschaft: Creme Noa und Noa’s Büsten-Kräutermilch (Jugend 12, 1907, 193 (l.); Lustige Blätter 23, 1908, Nr. 19, 15)

Die Anzeigen folgten stilistisch denen der Essenzen. Ein einladendes Frauenkonterfei lenkte den Blick auf das Einsatzgebiet der Creme, unterstützt von einer fett gehaltenen Überschrift. Diese konnte wechseln, während man erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg begann, auch das Bildelement zu variieren (Der Große Straßburger hinkende Bote 1913, Straßburg 1912, 109). Die Präparate boten Allerweltsware, Hautpflege mit unbekannten Inhaltsstoffen, Busencremes mit gängigen Hausmitteln. Und doch illustrieren diese Kosmetika das unternehmerische Kalkül Noas. Die Anzeigenwerbung für alkoholische Essenzen schaltete er vor allem in Arbeiterzeitungen und -zeitschriften, etwa den SPD-Organen „Vorwärts“ und „Der Wahre Jacob“, sowie in der billigen Massenpresse, etwa der „Berliner Volks-Zeitung“. Seine Kosmetika präsentierte er dagegen in bürgerlichen Karikaturzeitschriften wie den „Fliegenden Blättern“ oder aber bürgerlichen Massenillustrierten wie „Die Woche“. Der Bau neuer Fabrikationsstätten in der Treskowstraße diente also nicht allein der Ausweitung des Unternehmens, sondern auch einem sozialen Upgrading (neudeutsch für die soziale Aufwertung von Produkten und Dienstleistungen). Parallel intensivierte Noa seine Werbeaktivitäten. Zeitungswerbung wurde weniger wichtig, überregionale Kalender, Wochenbeilagen von Tageszeitungen und vor allem Publikumszeitschriften gewannen an Bedeutung.

Auch wenn im Rahmen dieses kleinen Beitrages keine umfassenderer Belege präsentiert werden können, so begann Noa (oder damit beauftragte Annoncenexpeditionen) gegen Ende der 1900er Jahre mit einer recht genauen Zielgruppenanalyse für die einzelnen Produkte – und einer von Produkt zu Produkt unterschiedlichen medialen Präsenz. Das ging einher mit einer auch saisonal variablen Werbung – obwohl die Essenzen im Regelfall länger haltbar waren. Diese Ausdifferenzierung konnte das Marketing auch erleichtern: Einschlägige Anzeigenmotive wurden teils mehrere Jahre nacheinander unverändert geschaltet.

Saisonale Werbung für saisonale Produkte (Vorwärts 1912, Nr. 303 v. 29. Dezember, 15 (l.); ebd., 1907, Nr. 162 v. 14. Juli, 11)

Max Noas rationales Kalkül beim Einsatz von Anzeigen hatte allerdings auch eine Kehrseite. Er bot seinen Kunden nicht nur keine nachvollziehbaren Informationen zu seinen Produkten, zu den verwandten Inhalts- und Grundstoffen, sondern er war auch ein notorischer Aufschneider: Aussagen wie: „Millionenfach erprobt u. bewährt ist die Selbstbereitung von Kognak, Rum, allen echten Likören usw. unter Verwendung der rühmlichst, weit bekannten, höchst prämiierten Noa’s Original-Extrakte“ (Vorwärts 1907, Nr. 53 v. 3. März, 10) oder: „Feinschmecker u. Kenner kaufen bei mir!“ (Vorwärts 1908, Nr. 257 v. 1. November, 13) waren schlicht unrichtig. Noa nutzte zudem positiv klingende Attribute, wenn es denn passte. Der Drogist erhob sich etwa zum „Gärungschemiker“ (Der Wahre Jacob 24, 1907, 5480). Und ob sein Niederschönhausener Betrieb eine „Bier-Extrakt-Brauerei“ (Der Wahre Jacob 23, 1906, 5150) oder eine „Fruchtsaftpresserei“ (Vorwärts 1907, Nr. 162 v. 14. Juli, 11) war, ist füglich zu bezweifeln. Wahrscheinlicher ist, dass er Vorprodukte von Fachanbietern kaufte, diese eventuell vermischte, sicher aber umverpackte. Das mag man als gängige werbliche Schönfärberei abhaken, wurde in der damaligen Reklamekritik aber scharf kritisiert und mündete in Regulierungs- und Verbotsforderungen (Uwe Spiekermann, Elitenkampf um die Werbung. Staat, Heimatschutz und Reklameindustrie im frühen 20. Jahrhundert, in: Peter Borscheid und Clemens Wischermann (Hg.), Bilderwelt des Alltags […], Stuttgart 1995, 126-149, insb. 127-129). Bevor wir uns den damit verbundenen rechtlichen Fragen zuwenden, ist aber noch einen genaueren Blick auf die Rivalität zwischen Max Noa und Otto Reichel zu werfen.

Noa versus Reichel

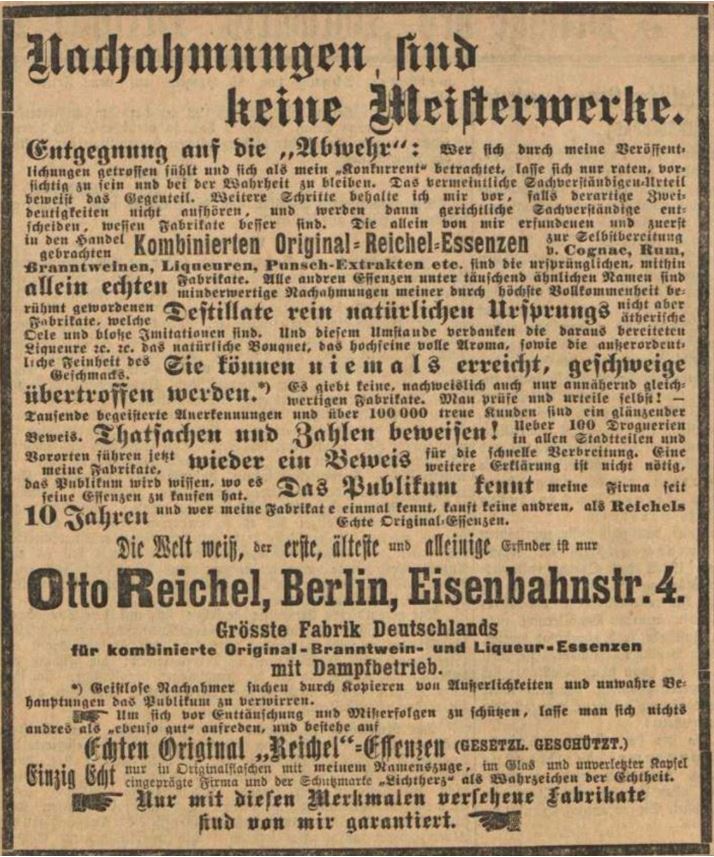

Als Max Noa um die Jahreswende 1899/1900 als „Erfinder“ einer großen Palette alkoholischer Essenzen auftrat und gar noch 500 Mark demjenigen bot, der nachweisen können „daß meine Original-Extrakte trotz ihrer Billigkeit von einem Konkurrenz-Fabrikat übertroffen werden“ (Vorwärts 1899, Nr. 304 v. 30. Dezember, 7) reagierte der Berliner Marktpionier Otto Reichel erst einmal mit intensivierter Werbung (Vorwärts 1900, Nr. 83 v. 8. April, 12; ebd., Nr. 88 v. 15. April, 11) und der deutlichen Warnung „Vorsicht vor Nachahmungen“. Schließlich hatte er schon mehrere Wettbewerber kommen und gehen sehen. Noas kontinuierlicher Werbung folgten im Mai 1900 dann strikte Hinweise „Zur Aufklärung und Warnung! Die gesetzlich geschützten kombinierten Original Reichel-Essenzen wurden allein von mir erfunden und zuerst in den Handel gebracht. Alle andren Essenzen unter täuschend ähnlichen Namen sind Nachahmungen meiner durch höchste Vollkommenheit berühmt gewordenen Fabrikate, welche niemals erreicht, geschweige denn übertroffen werden können“ (Vorwärts 1900, Nr. 116 v. 20. Mai, 7). Diese Warnung wiederholte er mehrfach (Vorwärts 1900, Nr. 138 v. 17. Juni, 10).

Warnung Otto Reichels vor der Konkurrenz von Max Noa (Vorwärts 1900, Nr. 199 v. 28. August, 7)

Doch Max Noa zog nicht zurück, sondern ging seinerseits zur Attacke über: „Hüten Sie sich vor minderwertigen Fabrikaten! Meine höchst vollendeten Orig.-Extrakte sind die besten und werden an Vorzüglichkeit von keinem andern Fabrikat auch nur im entferntesten erreicht“ (Vorwärts 1900, Nr. 149 v. 30. Juni, 8). Das war harter Tobak, denn Noas Epigonenrolle war offenkundig. Doch er wusste, dass ein fundierter Vergleich der Essenzen sowohl aufgrund der defizitären Analytik der chemischen und pharmazeutischen Untersuchungsämter als auch aufgrund der intransparenten stofflichen Zusammensetzung der Produkte nicht möglich war. Noas Aufplustern entsprach zwar nicht der vielbeschworenen kaufmännischen Ehre, doch rechtlich war dem nicht beizukommen.

Warnung Noas vor der „minderwertigen“ Konkurrenz Reichels (Vorwärts 1900, Nr. 264 v. 11. November, 18)

Otto Reichel reagierte, annoncierte in fetter Schrift „Warnung vor nicht echten Fabrikaten unter täuschend ähnlichen Namen“ (Vorwärts 1900, Nr. 204 v. 2. September, 11). Doch Noa setzte weiter nach, nutzte ein von ihm selbst in Auftrag gegebenes und nicht veröffentlichtes Gutachten um unmittelbar vor Weihnachten zur Schmähkritik von Reichels Essenzen überzugehen, „die durch marktschreierische, den kaufmännischen Anstand verletzende Annoncen angepriesen werden (Vorwärts 1900, Nr. 299 v. 23. Dezember, 14).

Kontinuierliches Kitzeln des Wettbewerbers (Vorwärts 1900, Nr. 299 v. 23. Dezember, 14)

Die Reaktion Reichels folgte auf dem Fuß: Zu Weihnachten schlug er zurück, betonte „Nachahmungen sind keine Meisterwerke“, gefolgt von einer langen Auflistung von „Thatsachen und Zahlen“, die letztlich nichts anderes waren als ein Lobpreis der eigenen Essenzen. Zugleich aber verwies der Marktführer auf mittlerweile mehr als einhundert Drogerien, die seine Präparate in Berlin führen würden. Dieses Exklusivrecht schloss im Regelfall die Konkurrenz aus. Max Noa wurden also in der zweiten Hälfte 1900 wichtige Absatzkanäle verschlossen. Und es mag für ihn besonders schmerzlich gewesen sein, dass sich auch Otto Bleck, der frühere Besitzer seiner eigenen Drogerie, für Reichels Präparate verdingte (Vorwärts 1900, Nr. 275 v. 25. November, 11). Noas Geschäft in der Reinickendorferstraße 48 war ebenfalls von Reichels Niederlagen umgeben: Gleich drei Drogerien der unmittelbaren Nachbarschaft warben für und verkauften die Essenzen des Marktführers (Paul Recollin (Nr. 26a), G. Leisegang (56b) und Paul Trapp (70)). Es ist anzunehmend, dass Noas Absatz durch diese Demonstration von Marktmacht litt, zumal er selbst bis Mitte 1901 nur ganze vier Niederlagen gewinnen konnte (Vorwärts 1901, Nr. 162 v. 14. Juli, 8). Zu diesem Zeitpunkt war die Pressefehde längst ausgelaufen. Für Otto Reichel war sie der Auftakt für den Aufbau eines reichsweiten Netzwerkes von mehr 600 Niederlagen, während Noa noch mehrere Jahre den Berliner Markt beackerte, ehe er in der Lage war, ein reichsweites Versandgeschäft aufzubauen.

Verbale und wirtschaftliche Gegenwehr des angegriffenen Marktpioniers Otto Reichel (Vorwärts 1900, Nr. 300 v. 25. Dezember, 14)

Es ist nicht klar, ob der harte Kampf zwischen Noa und Reichel größeren Widerhall in der Öffentlichkeit fand. Dieses Ringen um die Hegemonie in einer Marktnische war etwas anderes als etwa der offene Wettbewerb zwischen den Berliner Billigheimern Lubasch und Wertheim in den frühen 1890er Jahre, der es gar auf die Theaterbühnen brachte. Max Noa und Otto Reichel blieben jedenfalls Geschäftsfeinde. Einfacher wäre es gewesen, sich einer den Aufstieg der künstlichen Kost begleitenden Binsenweisheiten zu erinnern: „Das moderne Erwerbsleben läuft auf so verschlungenen Schleichwegen, dass schließlich kaum noch zwischen echt und unecht zu unterscheiden ist“ (Zeitläufte, 1888, 6).

Max Noa und das Recht

Max Noa vertrieb seit der Jahrhundertwende gängige und bereits etablierte Essenzen, deren Gesundheitsgefahr überschaubar war. Chemisch-pharmazeutische Experten hatten nicht über den Wert und Unwert des Alkoholkonsums zu urteilen; ebenso wenig über den Geschmack der kalt zubereiteten Getränke. Entsprechend war der Widerhall auf Noas Produkte gering. Lapidar hieß es, „Noa’s Original-Extrakte sind Mischungen, die zur Darstellung verschiedener Getränke, z.B. Liqueuren, dienen. Die Zusammensetzung derselben ist selbstverständlich geheim“ (Pharmaceutische Centralhalle für Deutschland 45, 1904, 132). Das lag an der geringen Regulierung, lag aber auch am geringen Interesse der Regulierungsinstanzen am Alltagskonsum der ärmeren Bevölkerung. Nur vereinzelt nutzten Gerichte ihre rechtsschöpferische Kompetenz, wie etwa bei der Definition von Zitronenpunschessenz (Deutsche Nahrungsmittel-Rundschau 7, 1909, 10-12, 19-20, 140-142, 155-157, 193-195), die in ein publizistisches Ringen zwischen Nahrungsmittelproduzenten und öffentlichen Nahrungsmittelchemikern mündete. Essenzen waren etablierte Produkte, die ordentlich in natürliche und künstliche eingruppiert wurden, die allesamt wichtige Aufgaben in der Konsumgüterindustrie erfüllten (J[ohannes] Varges, Nahrungsmittelchemie, Leipzig 1907, 46). Unausgesprochen war klar, dass die Selbstbereitung von Alkoholika zu akzeptieren sei, handelte es sich doch um eine Art Selbsthilfe von Arbeitern und Kleinbürger, die vom guten Geschmack profunder Destillate träumten, die aber auch mit den aus Essenzen hergestellten Surrogaten zufrieden waren. Alkoholische Essenzen waren eine Einstiegsdroge in die bürgerliche Konsumgesellschaft, hielten die unteren Schichten jedoch zugleich auf Abstand zum wohlsituierten Bürger, der doch einen durchschnittlich mindestens ebenso hohen Alkoholkonsum hatte wie die dafür allseits geschmähten unterbürgerlichen Trunkenbolde.

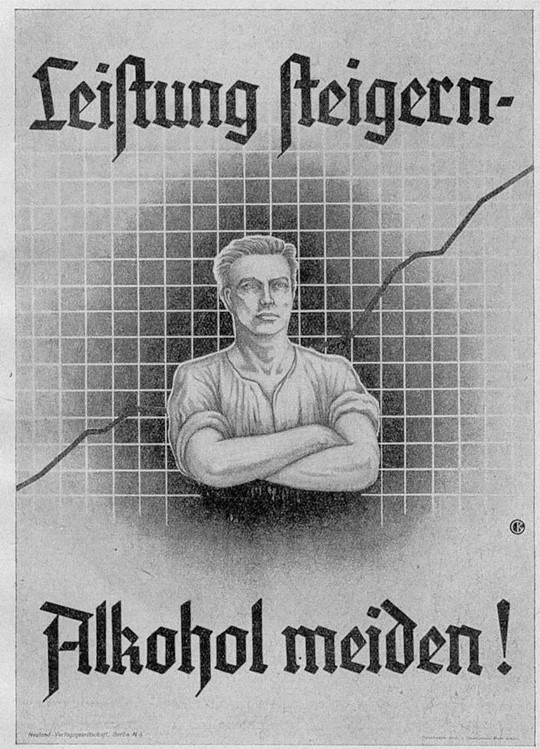

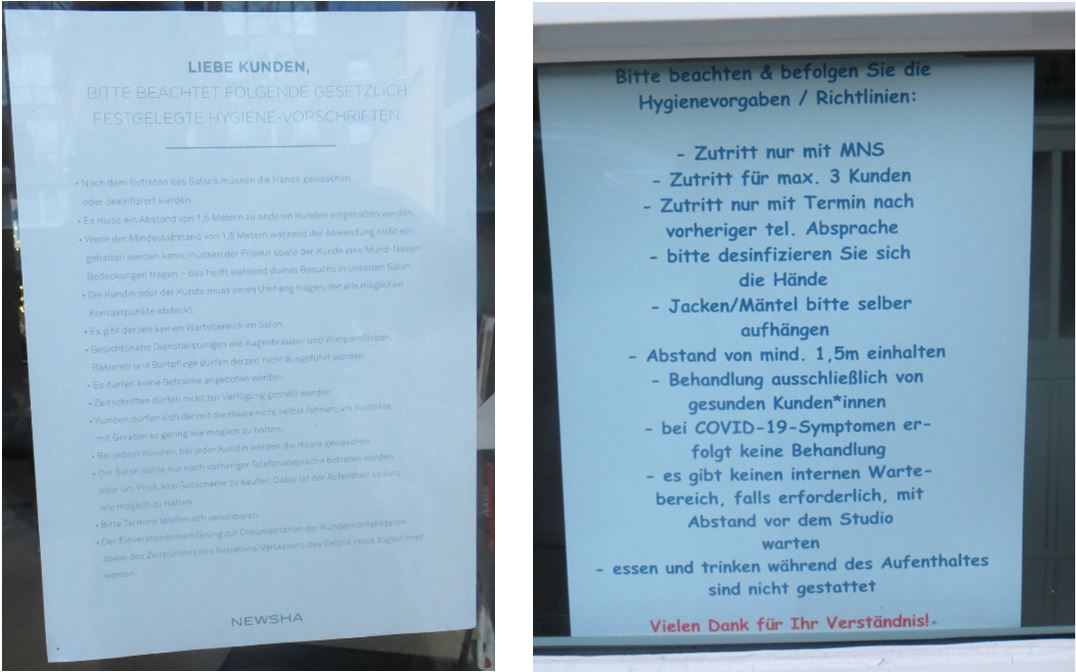

Und doch wurde dieser unausgesprochene Konsens gegen Ende der 1900er Jahre zunehmend brüchig. Dafür gab es vielfältige Ursachen: Erstens rangen Produzenten und Chemiker nicht allein um die Definition von Zitronenpunschessenzen, sondern um die Normierung tendenziell aller Nahrungs- und Genussmittel. Die unternehmerische Praxis hatte zunehmend überprüfbaren Ansprüchen von Transparenz und Klarheit zu genügen. Zweitens führten die Verwerfungen des wirtschaftlichen Wettbewerbes zu Rückfragen an „Treu und Glauben“, an „kaufmännische Ehre“, an die „guten Sitten“ im Marktgeschehen. 1909 wurde das Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb novelliert. Eine breit gefächerte gewerbliche Mittelstands- und die noch schwache Konsumentenbewegung stritten weiterhin für Ehrlichkeit und Berechenbarkeit im Geschäftsleben. Drittens gab es eine intensive, vielfach auch öffentliche Debatte über die pharmazeutischen und kosmetischen Geheimmittel. Ein 1910 im Reichstag vorgelegter Gesetzentwurf zu einer reichseinheitlichen Regelung kam zwar nicht zur Abstimmung, doch die Standesvertretungen der Drogisten und Apotheker versuchten mit gewissem Aufwand, überteuerte und unwirksame Angebote anzuprangern und aus dem Markt zu drängen. Viertens führte die finanziell schwache Ausstattung der Reichsebene und die forcierte Aufrüstung nicht nur der Marine 1909 zu zahlreichen neuen oder erhöhten Steuern auf Konsumgüter. Die kostengünstige Selbstbereitung von Alkoholika geriet unter zentralstaatlichen Druck.

So nicht! Von Max Noa inkriminierte Anzeigen von Otto Reichel (Vorwärts 1908, Nr. 64 v. 15. März, 22 (l.); ebd., Nr. 4 v. 5. Januar, 19)

Max Noas Geschäftsmodell geriet also gegen Ende der 1900er Jahre unter vermehrten Druck durch einen langsam expandierenden Steuer- und Rechtsstaat und neue, nun konsequenter eingeforderte Ansprüche naturwissenschaftlicher Experten und wirtschaftlicher Akteure. Mangels betrieblicher und privater Quellen sind die Folgen nur beispielhaft einzufangen. Drei Beispiele müssen genügen.

Blicken wir zuerst auf ein Leitprodukt im Noaschen Angebot alkoholischer Essenzen, den Kognakextrakt. Das Weingesetz vom 7. April 1909 hatte nicht nur die Produktion, die Zuckerung und die Deklaration des Traubenproduktes neu gefasst, sondern auch die der daraus gewonnenen Spirituosen. „Kognak“ musste demnach ausschließlich aus Wein gewonnen sein. Dadurch wurde die Begriffsverwendung eingeengt: „Bei Kunstprodukten aus Spiritus, Wasser, Essenz und Farbe bereitet darf das Wort Kognak nur angewendet werden, wenn mindestens 10 Teile in 100 Teilen reines Weindestillat sind“ (Georg Ottersbach (Bearb.), Handbuch der Drogisten-Praxis, T. 1, Berlin 1914, 858). Ähnliches galt für Verschnittware. Noa sah dies erst einmal als Chance, um seinen Berliner Konkurrenzen Otto Reichel anzuklagen, da dieser den neu gefassten Begriff „Kognak“ weiterhin in seinen Anzeigen verwandte. Am 20. Dezember 1909 gab das Berliner Landgericht der Klage statt. Reichel ging in Revision, kritisierte dabei aber vor allem die gerichtliche Erlaubnis, dass die Firma Noa in ihren Werbeutensilien „die von ihr hergestellten Extrakte zur Zubereitung von Kognak, Rum und ähnlichen Getränken in ihren Drucksachen als ‚Kognak-Extrakt‘, ‚Rum-Extrakt‘ usw.“ (Kognakextrakt und Rumextrakt sind unzulässige Bezeichnungen, Drogisten-Zeitung 27, 1912, 434) bezeichnen dürfte. Das Revisionsurteil wurde für den Niederschönhausener Unternehmer zum Bumerang. Die Richter untersagten abermals die von Reichel gewählte Begrifflichkeit. Zugleich aber verboten sie Noa (und auch Reichel) die einschlägige Verwendung von Kognak-, Rum- und Arak-Extrakt sowie ähnlicher Begriffe (Kognakextrakt und Rumextrakt sind unzulässige Bezeichnungen, Pharmaceutische Centralhalle für Deutschland 53, 1912, 265-266). Damit mussten nun beide Essenzenproduzenten ihre Werbung neu fassen. Extrakte und Essenzen boten also keineswegs Produkte von gleicher oder gar höherer Qualität als die Spirituosenproduzenten. Es handelte sich um zwei strikt voneinander zu trennende Marktsegmente, die werblich nicht vermengt werden durften. Noas Sortimentsausweitung wird auch unter diesem Gesichtspunkt verständlich.

Begriffliche Eiertänze: Veränderte Anzeigen nach dem Verbot für Kognak-Extrakt & Co. (Berliner Volks-Zeitung 1912, Nr. 13 v. 9. Januar, 10 (l.); Badische Presse 1912, Nr. 70 v. 10. Februar, 6)

All dies war Ausfluss eines parallel laufenden Ringens um neue Definitionen von Essenzen, Spirituosen und Likören (Essenz, Deutsche Nahrungsmittel-Rundschau 9, 1911, 75-76), die nach dem Ersten Weltkrieg dann deutlich komplexer wurden (G. Büttner, Über die Bezeichnung von Grundstoffen und Essenzen zur Herstellung von Getränken und anderen Lebensmitteln, Deutsche Nahrungsmittel-Rundschau 1929, 31-33). Dafür sorgte auch die verstärkte Regulierung durch das Branntweinmonopolgesetz vom 8. April 1922, dem Weingesetz vom 1. Februar 1923 sowie dem Lebensmittelgesetz vom 5. Juli 1927. Das sollte die Chancen für das Geschäft mit selbstbereiteten Alkoholika in den 1920er Jahren weiter begrenzen.

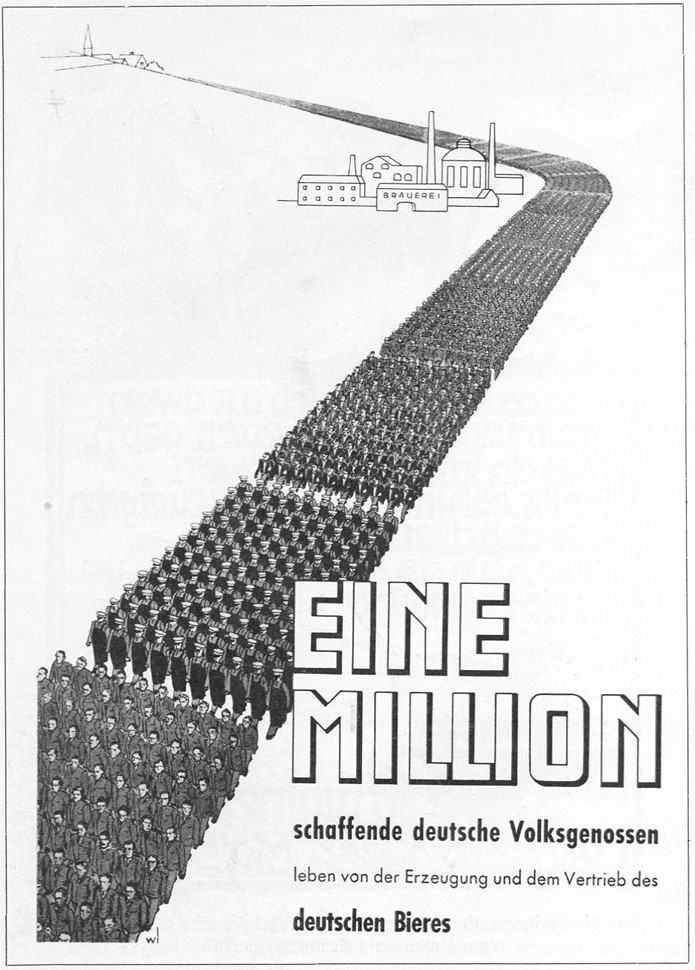

Heimbrauen und Steuer sparen (Der Wahre Jacob 24, 1907, 5480 (l.); ebd. 27, 1910, 6888)

Max Noa warb in den späten 1900er Jahren – durchaus mit Blick auf die lautstark agitierende Temperenzbewegung – vermehrt die Selbstbereitung von Bier. Diese ist, wie jeder weiß, der in den letzten Jahren das modische Heimbrauen versucht hat, ein äußerst komplexer Prozess mit vielen Fallstricken. Eine Brauereizeitschrift handelte diesen am Beispiel eines Landwirtes aus dem unterfränkischen Gerolshofen ab: „Der Landwirt bestellte bei Noa die zur Bierbereitung erforderlichen Stoffe und erhielt diese. Der Empfänger ‚braute‘ zwei- oder dreimal Bier, im ganzen 20 bis 24 Liter; er füllte das Bier in Flaschen ab; nur ein Teil wurde getrunken, der Rest weggeschüttet, weil er wegen schlechten Geschmackes nicht mehr trinkbar war“ (Bierpantscherei bei uns und in Deutschland, Der Böhmische Bierbrauer 36, 1909, 353). Doch dabei blieb es nicht. Denn das Hauptzollamt Schweinfurt erließ nun einen Strafbefehl, da Noa mit dem Versand der Grundstoffe gegen Artikel 7 des bayerischen Malzaufschlag-Gesetzes (Verwendung von Malzsurrogaten bei Erzeugung von Bier) wissentlich Hilfe geleistet habe. Noa wies diesen zurück, wurde jedoch vom Schöffengericht Gerolshofen zu einer Geldstrafe verurteilt (Bayerisches Brauer-Journal 19, 1909, 179). Seine Berufung wurde verworfen, ebenso die Revision vor dem Strafsenat des Bayerischen Obersten Landesgerichts: Wer „Bier für seinen Hausbedarf braue, unterliege ebenso der Aufschlagspflicht wie der gewerbsmäßige Brauer, auch gelte für ihn in der gleichen Weise das Verbot der Verwendung von Surrogaten“ (Bierbrauerei für den Hausbedarf in Bayern, Gambrinus 36, 1909, 478). Das Urteil wurde unterschiedlich beurteilt, und Noa betonte in späteren Anzeigen weiterhin: „ges. erlaubt“ (Der Wahre Jacob 30, 1913, 7974).

Auch im cisleithanischen Österreich geriet der Niederschönhausener Unternehmer rasch unter Druck des dortigen Braugewerbes, nachdem er 1912 für den Hausgebrauch seines Grundstoffes warb. Auch dort hieß es: „Eine offenbare Verleitung zu einer ungesetzlichen Biererzeugung[,] die doch aufs strengste geahndet werden sollte.“ Ebenso wichtig wie der Ruf nach juristischen Sanktionen war jedoch die Schmähung des vermeintlichen Labetrunks: „Und ein solches ‚Gemenge“ soll als Bier gelten? Pfui! Dreimal Pfui!“ (Beide Zitate n. Ein neues Brauverfahren, Gambrinus 39, 1912, 533).

Angebote zur Selbstbereitung von „Bienenhonig“ im Deutschen Reich und in Österreich (Der Wahre Jacob 27, 1910, 6717; Arbeiter-Zeitung 1912, Nr. 211 v. 4. August , 20)

Max Noa scheint 1913 auch für den Vertrieb seines Grundstoffes für die Selbstbereitung von Bienenhonig verurteilt worden zu sein (Richard Ewert, Die Honigbiene als wichtigste Gehilfin im Frucht- und Samenbau, Leipzig 1939, 56). Faktisch handelte es sich dabei um eine Mischung aus Wasser, Zucker und Essenz, die als Kunsthonig vor dem Ersten Weltkrieg ohne Beanstandungen als preiswerter Brotaufstrich gekauft werden konnte. Auch in diesem Falle regte sich Widerstand weniger gegen das Produkt an sich (Neue Bienen-Zeitung 13, 1913, 179). Es ging vielmehr um die Werbesuggestion, dass ein derartiges Produkt mit Bienenhonig wirklich auf eine Stufe zu stellen sei (C. Schachinger, Kunsthonigfabrikation in Oesterreich, Wiener Landwirtschaftliche Zeitung 64, 1914, 601).

Unternehmer wie Max Noa, Otto Reichel und hunderte weiterer mittelständischer Geheimmittelanbieter nutzten strukturelle Schwächen offener liberaler Wirtschaftssysteme, deren strikte Rechtsorientierung vielfach unterlaufen wurde und die damit eine immer stärkere Regulierung erforderlich machten, um Transparenz- und Gleichheitsversprechen ansatzweise zu genügen. Gemacht wurde, was erlaubt schien; rechtliche Grauzonen wurden konsequent genutzt, dem Kunden ein Produktnutzen suggeriert, den die Ware kaum halten konnte. Gewiss, im geschäftlichen Umgang war man freundlich und verbindlich, für möglichen Geldgewinn wurde eine höfliche Maske übergezogen. Im harten Alltagsgeschäft dominierte jedoch Selbstsucht und Habgier: „Diese absolute Möglichkeit, die Kräfte des Geldes bis aufs Letzte auszunutzen, erscheint nicht nur als Rechtfertigung, sondern sozusagen als logisch-begriffliche Notwendigkeit, es auch wirklich zu tun“ (Georg Simmel, Philosophie des Geldes, Frankfurt a.M. 1989, 608). Unternehmer wie Max Noa nutzten die Chancen der wilhelminischen Zeit mit ihren nur rudimentär regulierten Konsumgütermärkten. Es ist unklar, ob Noas protestantischer Glaube oder die damals stetig hochgehaltenen Werte kaufmännischer Ehre die theoretisch einfach zu benennende Dynamik der immanenten Amoralität des Gelderwerbs gemildert haben. Doch Noa war, wie viele andere Geheimmittelproduzenten dieser Zeit, offenbar nur durch äußere Zwänge von justiziablen Regeln und Gesetzen in seinem Expansionskurs zu lenken und zu bremsen. Auch wenn Max Noa damit ein zeittypischer Grenzgänger zwischen Moral und Recht war, so hob er sich dennoch ab von ebenfalls zahlreichen zeitgenössischen Unternehmern, die Kunden offensiv und wissentlich täuschten (zur Geschichte der Wirtschaftskriminalität insgesamt s. Hartmut Berghoff und Uwe Spiekermann, Shady business: On the history of white-collar crime, Business History 60, 2018, 289-304).

Selbstbereitung als Vorläufer des Do-it-yourself

Noas Unternehmen verweist aber auch auf wichtige allgemeine Probleme des deutschen Kaiserreichs, das ja eine sich ausbildende Konsumgesellschaft war. Die Selbstbereitung von alkoholischen Genussmittel und dann auch gängiger Nahrungsmittel verweist auf eine andere Form der Teilhabe. Nicht allein der Markt, nicht allein die vielfältigen Substitute und Ersatzmittel boten einen Zugang zur wachsenden materiellen Fülle der Moderne. Diese öffnete sich nicht allein mit Geld oder durch den moderaten Verzicht, sondern auch durch eigene Arbeit. Die Essenzen Noas, Reichels und anderer boten mehr als Substitute, denn sie verbanden eigenständige Wahl mit eigenständigem Tun. Das war mehr als die vor allem weiblich konnotierten Hausarbeiten, das Reparieren und Flicken, die Hausschneiderei und Gärtnerei. Das wichtige Thema der Selbstbereitung – neudeutsch gleich als Do-it-yourself-Forschung in spätere Zeiten verbannt – ist bisher kaum erforscht. Selbst neuere Arbeiten nehmen es nicht als wichtigen Zweig der allgemeinen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung ernst, sondern verzwergen es auf die Wecksche Hitzesterilisierung oder Dr. Oetkers Convenienceprodukte (Reinhild Kreis, Selbermachen. Eine andere Geschichte des Konsumzeitalters, Frankfurt a.M. und New York 2020, Kap. 2.2). Dies leistet einer Periodisierung Vorschub, die sich vornehmlich an der Ambivalenz einer vermeintlich erst in den 1950er Jahre einsetzenden Massenkonsumgesellschaft labt, die aber an den Anfängen seit den 1870er Jahren nicht interessiert zu sein scheint (Nikola Langreiter und Klara Löffler (Hg.), Selber machen. Diskurse und Praktiken des „Do it yourself“, Bielefeld 2017 und auch die an sich sehr profunde Studie von Jonathan Voges, „Selbst ist der Mann“. Do-it-yourself und Heimwerken in der Bundesrepublik Deutschland, Göttingen 2017).

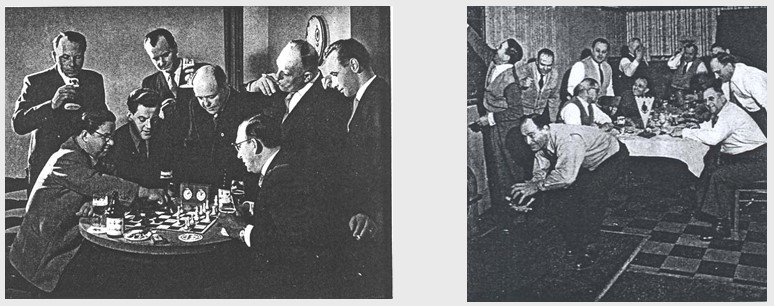

Blickt man dagegen auf die Selbstbereitung von Alkoholika, so findet man schon um die Jahrhundertwende Abwägungen, die einen modernen, rational handelnden Verbraucher ebenso voraussetzen wie menschliche Kreativität und Gestaltungskraft. Lockreiz für den Kauf der Essenzen war gewiss der vermeintlich niedrigere Preis – zumindest verglichen mit dem offenkundig nicht nachzubereitenden Original. Doch die damaligen Käufer wussten, dass sie keinen Kognak bereiten konnten, dass am Ende ihrer Mühen kaum ein wahrlich edler Tropfen stand. Doch anders als beim Konsum eines standardisierten Markenartikels, bei dem sie vorrangig am Ende eines ihnen unbekannten und vorgegebenen Produktions- und Absatzprozesses eines Markenartikels standen, konnten die Käufer in diesen Fällen Einzelkomponenten wählen und prüfen, konnten den Rezepten folgen oder sie variieren. „Man erhält die Bestandtheile einzeln und nimmt die Mischung eigenhändig vor, und gerade darin liegt die beste Sicherheit für unzweifelhaft reine und stets gleichmäßige Getränke, eine Garantie unter eigenen Augen“ (Vorwärts 1896, Nr. 302 v. 25. Dezember, 13) – so hieß es bei Otto Reichel. Und es dürfte vielen Käufern um das Proben und Testen, das Machen und Mengen gegangen sein, um geselliges Schaffen, ein vorzeigbares Ergebnis – und natürlich um gemeinsames Probieren, Trinken und Betrinken. Das war etwas in Zeiten, in denen Arbeit kaum selbstbestimmt war und weit mehr Zeit in Anspruch nahm als heutzutage.

Auch Max Noa kitzelte seine Kunden nicht nur mit der Geschmackserwartung einer klingend benannten Essenz. Als Vorteile benannte er selbstbewusst: „1. Jeder ist sich der sauberen Handhabe bei der Selbstbereitung bewusst. 2. Es ist jedem möglich, vorher die einzelnen Stoffe auf Tadellosigkeit und Reinheit zu prüfen. 3. Die Ersparnis ist in Anbetracht der geringen Mühe eine horrende und beträgt das Doppelte bis Achtfache der üblichen Handelspreise, da bei der Selbstbereitung nur die wahren Werte der Bestandteile bezahlt werden. 4. Nach meinem Verfahren ist die Zusammenstellung der Spirituosen eine ungemein einfache und leichte, da dieselben sofort rein und blank wie Gold zum Genusse fertig sind und nicht nachgefärbt zu werden brauchen. 5. Das Bewusstsein, zweifellos reinste, schmackhafteste, fuselfreie und bekömmliche Getränke vor eigenen Augen mit eigenen Händen selbst zu bereiten und dabei viel Geld zu sparen, sind Vorzüge, welche erhaben sind und nicht hoch genug geschätzt werden können“ (Destillation, [1903], 9). Gewiss, hier wären kritische Rückfragen nach Gehalt, Preis, Geschmack und Ertrag angemessen. Doch Selbstbereitung hatte eine eigene Logik, die im Wagen und Gelingen lag, im spielerischen Tun selbst im Mannesalter. Die Essenzen waren immer auch Türöffner für eine Welt der materiellen Fülle und Teilhabe, gelenkt und enggeführt, doch auch Abglanz von etwas anderem als der täglichen Fron.

Grenzübertritt: Max Noas Auslandsdependance im böhmischen Bodenbach

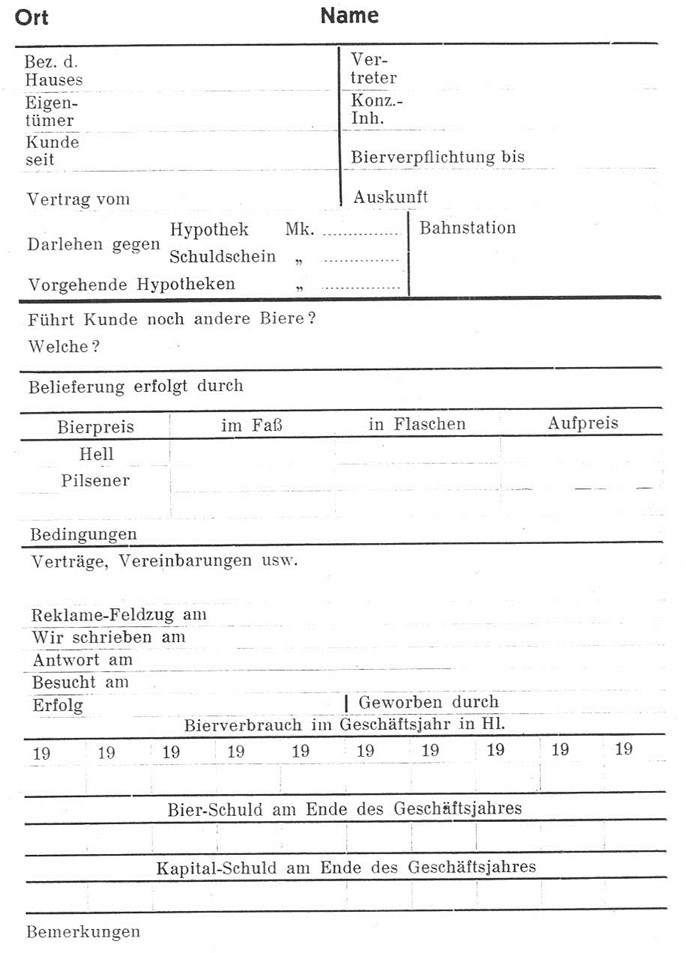

Doch zurück in die unternehmerische Praxis Noas: 1912 konnte er sich nämlich endlich vom Odium des steten Nachahmers befreien. Während Otto Reichel allein im Deutschen Reich agierte, errichtete Max Noa kurz vor dem Ersten Weltkrieg eine Vertriebs- und Produktionszentrale im böhmischen Bodenbach, um von dort aus den cisleithanischen Markt zu erobern. Das war gewiss keine einfache Entscheidung, denn in Österreich-Ungarn war die Nahrungsmittelkontrolle strikter als im Deutschen Reich und vor allem dem recht laschen Preußen (Uwe Spiekermann, Redefining Food: The Standardization of Products and Production in Europe and the United States, 1880-1914, History and Technology 27, 2011, 11-36). Ebenso galt es vertrauensvolle Repräsentanten zu finden, denn der Betrieb eines chemisch-pharmazeutischen Unternehmens war an die Präsenz eines qualifizierten Inhabers oder Geschäftsführers gebunden, der eine dreijährige Lehr- und eine zweijährige Konditionszeit abgeleistet haben musste (Drogisten-Zeitung 27, 1912, 242).