Eichelkakao? Geht es nicht noch kleiner? Sollten sich Historiker nicht mit großen, zumindest aber größeren Themen beschäftigen? Absolut richtig! Und deshalb, gerade deshalb ist ein Blick auf die vermeintlich kleinen Dinge wichtig, die den Alltag von Millionen von Menschen mitbestimmt, die gar das Leben von Zehntausenden erst ermöglicht haben. Eichelkakao war kein modisches Hipstergetränk, keine kommunikativ zu schlürfende Süßware. Es handelte sich um ein Heilmittel, das stopfend wirkte und so Durchfälle mindern, Magen- und Darmbeschwerden lindern konnte. Eichelkakao war ein Präparat mit Wirkung, dessen Geschichte den Weg hin zu unserem heutigen pharmazeutisch-therapeutischen Dasein nachvollziehbar macht. Während Eichelbrot nur in Kriegs- und Notzeiten konsumiert wurde und Eichelkaffee ein überschätztes Heilgetränk blieb, war Eichelkakao ein effektives Pharmakon, verpackt in der Süße eines angenehm mundenden Tranks.

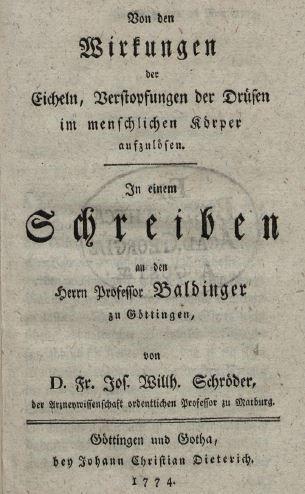

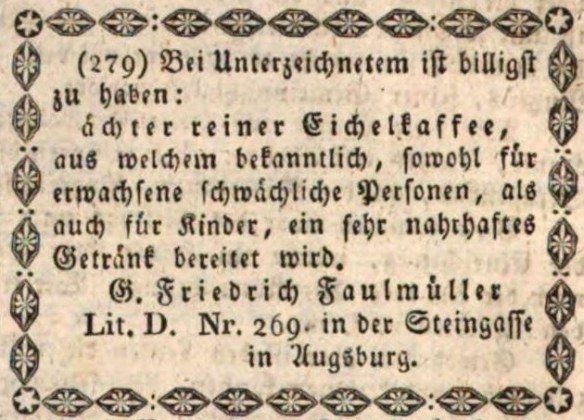

Der Wirkstoff aber war bitter, entstammte der Eiche, genauer dessen Früchten, den Eicheln. Sie dienten in der vorindustriellen Zeit der Mast von Wild und Schweinen, wurden von Menschen nur dann gegessen, wenn anderes nicht zur Verfügung stand. Eicheln haben einen hohen Gerbstoffgehalt, zumal die in Deutschland gängigen Stiel- und Zerreichen. Sie müssen verarbeitet werden, können erst nach dem Auslaugen, Rösten und Mahlen als Nahrung dienen. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts wurden sie als Grundlage für „teutschen“ Kaffee propagiert, doch derartiger Eichelkaffee wurde kaum konsumiert. Seit den 1770er Jahren jedoch gerieten Eicheln in das Blickfeld mehrerer auf Entdeckertum und Sinneserfahrung setzenden Mediziner. Unisono empfahlen der Marburger Friedrich Joseph Wilhelm Schröder (1733-1778), der Hannoveraner Jacob Marx (1743-1789) und der von Hof zu Hof wandernde Melchior Adam Weikard (1742-1803) die therapeutische Nutzung von Kaffee aus Eicheln. Die Eichelkraft öffne die Drüsen, ließe die Säfte fließen. Im Denken der damaligen herrschenden Meinung, der sog. Vier-Säfte-Lehre, war dies ein entscheidender Hebel für den Einsatz von Eicheln und des „medicinischen“ Eichelkaffees gegen eine Großzahl der damals gängigen Krankheiten. Mögen auch nach unserem heutigen Verständnis fast alle diese Anwendungen verfehlt und wenig hilfreich gewesen sein, so destillierten sich im späten 18. Jahrhundert doch zwei Anwendungsgebiete heraus: Allgemeine Kräftigung und Magen-Darm-Krankheiten. Kleinkinder und Ältere standen im Mittelpunkt des Interesses; wobei zu beachten ist, dass der Gang zum Medikus zu dieser Zeit ein Privileg zahlungskräftiger Gruppen war. Da Eicheln im Herbst aber breit verfügbar waren und Kochen und Rösten gängige Hausarbeiten, gewann der Eichelkaffee eine gewisse Alltagsbedeutung als stärkender Trank für die Kinder und als Labetrunk für die Greise.

Allen Bemühungen zum Trotz blieb der bittere Geschmack ein Kernhindernis für die weitere Verbreitung des Heilmittels. Entsprechend bemühten sich dessen Propagandisten von Beginn an, es mit zusagenden Zusätzen anzureichern. Marx empfahl den Zusatz von einem Viertel Kaffee oder einem Achtel Kakao (Magazin vor Aerzte 1, 1778, 141) und der österreichische Botaniker und Kinderarzt Heinrich Johann Nepomuk Crantz (1722-1797) folgte ihm, um den Eichelkaffee so „wohlschmeckender zu machen“ (Medizinische und Chirurgische Arzneymittellehre, Bd. I, Th. I, Wien 1785, 204). Auch der Altonaer Arzt Johann August Unzer (1727-1799) schloss sich in seinem Medicinisches Handbuch an (Neue verb. Aufl., Agram 1787, 226). Einmal etabliert, wurden derartige Ratschläge als Handbuchwissen weitergetragen, wobei Kaffee- oder Kakaozusätze auch durch Zimt oder Milch ergänzt werden konnten, so der Leipziger Mediziner Gotthilf Wilhelm Schwartze (1787-1855) in seinen weit verbreiteten Pharmakologische Tabellen, ehedem eine Handreichung für den praktischen Arzt (Bd. 1, Leipzig 1819, 99). Die Eichel enthielt den Wirkstoff, doch Kakao konnte als Mantelstoff, als Wirkmittelträger dienen. Eichelkaffee mit Kakao dürfte in der ärztlichen Praxis des frühen 19. Jahrhunderts entsprechend Anwendung gefunden haben – wobei der relativ hohe Preis die Patientenschar übersichtlich hielt.

Dieser Zusatz aber etablierte noch keinen Eichelkakao. Eichelkaffee hatte eine moderate Wirkung auf die Verdauung, eher stopfend als lösend. Doch diese hing von der Art der Eicheln ab, von deren Zubereitung und Aufbewahrung. Zielgerichtete Medikamente sind etwas anderes. Das galt auch für die Eichel-Schokoladen, die seit den späten 1820er Jahren neben den Eichelkaffee mit Kakao traten. „Schokolade“ war damals ein schillernder Begriff, ließ sich nicht auf die uns geläufige Tafelschokolade reduzieren. „Schokolade“ bedeutete damals häufig Koch- und Trinkschokolade; die selten gewordene Bezeichnung „heiße Schokolade“ erinnert noch hieran. Eichel-Schokoladen waren gewerblich hergestellte Produkte, die auf der Gesundheitsreputation der Eicheln aufbauten, die den Kunden zugleich aber auch mundeten.

Dank der umfassenden (aber leider nur bis in die 1870er Jahre reichenden) Digitalisierung eines Großteils der bayerischen Zeitschriftenliteratur durch die Bayerische Staatsbibliothek lässt sich die Kommerzialisierung eines zuvor im häuslichen Rahmen zubereiteten Heilmittels genauer nachzeichnen. Spätestens 1827 wurde in München von der im Mai gegründeten „Chocoladen-Fabrik“ des Gregor Martin Mayrhofer selbst hergestellte „Eichel-Chokolade“ produziert und verkauft – und das nach einer zuvor erfolgten ärztlichen Untersuchung des für Kinder und Nervenschwache gedachten Präparates (vgl. auch Hermann Schelenz, Geschichte der Pharmazie, Berlin 1904, 761, mit einer allerdings fehlerhaften Datierung).

Erstanzeige des Verkaufs von Eichelschokolade durch [Gregor] Martin Mayrhofer 1827 (Der Bayerische Volksfreund 1827, Nr. 159 v. 13. Dezember, 744)

Das Münchner Beispiel fand rasch Nachahmer, sicherlich auch begünstigt durch die 1828 patentierte Entfettung des Kakaos durch die Amsterdamer Schokoladenfabrikanten Casparus (1770-1858) und Coenraed Johannes Van Houten (1801-1887), durch die Kakao leichter zu Pulver und letztlich zu Trinkschokolade verarbeitet werden konnte. Weihnachten 1829 empfahl Wilhelmine Bauer in Regensburg ihre Cacao-Chocoladen, darunter die „reinen ungekünstelten Gesundheits-Eichel-Choccolade das Pfund 45 kr.“ (Regensburger Wochenblatt 1829, Nr. 5 v. 16. Dezember, 714). Spätestens 1830 bot auch der Kaufmann und Konditor Georg Heinrich Drexel seine „Chocolade-Fabrike“ in der Donaustadt an, darunter „auch Ißländisch Moos mit und ohne Salep, Reis- und Eichel-Chocolade, frei von allen fremdartigen Zuthaten“ (Regensburger Wochenblatt 1830, Nr. 7 v. 17. Februar, 95). Der Wettbewerb führte zu langsam sinkenden Preisen, deutlich unter den 54 Kreuzern, die Mayrhofer anfangs forderte. Und es blieb nicht bei Bayern. Die gewiss fragmentarischen Belege dokumentieren eine seit 1830 in Frankfurt a.M. vertriebene „Königl. Preuß. Privilegirte Eichel-Chocolade“, von der Berliner Sanitäts-Chocoladen-Fabrik Wilhelm Pollack hergestellt und empfohlen von Berliner Ärzten (Frankfurter Ober-Postamts-Zeitung 1835, Nr. 108 v. 18. April, 7). In Wien las man im gleichen Jahr von einer von Ferer und Comp. angebotenen „Gesundheits- und Eichel-Chocolate“ (Wiener Zeitung 1830, Nr. 67 v. 23. März, 390). Und in Prag bot Joseph Wanig 1833 u. a. eine „Feine Wiener Eichel-Choccolade“ an (Prager Zeitung 1833, Nr. 44 v. 17. März, 23).

Eichel-Schokoladen wurden also seit etwa 1830 an verschiedenen Orten produziert und angeboten, doch ihr Vertrieb blieb lokal, bestenfalls regional begrenzt. Das lag auch an den Zollschranken zwischen den deutschen Territorien. Doch am Beispiel der Eichelschokolade zeigt sich, dass der 1829 zwischen Preußen und den süddeutschen Staaten geschlossene Zollverbund und dann der 1834 gegründete Deutsche Zollverein zu neuen, überregionalen Märkten und zum Entstehen leistungsfähigerer Schokoladeproduzenten führten. Seit spätestens 1830 offerierte die Potsdamer Dampf-Chocoladen-Fabrik von J.F. Miethe ihr breites Sortiment von aromatisierten Schokoladen, Kakao und Sanitäts-Chocolade, darunter auch „Süße Eichel-Chocolade“, im Süden Deutschlands (Augsburger Tagblatt 1837, Nr. 366 v. 7. Dezember, 1377). Die politischen Auseinandersetzungen vor Gründung des Deutschen Zollvereins umging Johann Friedrich Miethe (1791-1832) kurz vor seinem Tode durch Gründung einer zweiten Fabrik in Nürnberg mit Heinrich Lorenz Birkner (1792-1864) als Kompagnon (Der Friedens und Kriegs Kurier 1832, Nr. 49 v. 18. Februar, 3-4). Die in den meisten Städten Bayerns und Württembergs präsenten Herren warben, “daß wegen ihrer äusserst sorgsamen, nach den beßten ärztlichen Vorschriften und gründlichen technischen Erfahrungen geschehenen zweckmäßigen Bereitungsart und Beschaffenheit“ ihre Angebote „nach genauer Prüfung den strengsten Anforderungen genügen werden“ (Die Bayer’sche Landbötin 1832, Nr. 103 v. 28. August, 838). In den Anzeigen wurde immer wieder hervorgehoben, dass die Gesundheitsschokoladen „nach den Wünschen der Herren Aerzte“ zusammengestellt seien (Intelligenzblatt der Königlich Bayerischen Stadt Nördlingen 1833, Nr. 24 v. 11. Juni, 4). Stolz verwiesen wurde auf die kraftvolle und stetig arbeitende „Dampf-Chocoladen-Maschine“, die allein es ermögliche, derartige Kunstprodukte herzustellen (Allgemeiner Anzeiger 1832, Nr. 5 v. 18. Februar, insb. Sp. 23). Dabei handelte es sich wohl um eine Fortentwicklung des 1826 von Philippe Suchard (1797-1884) eingeführten Mélangeurs, mit dem Zucker und Kakaopulver enger verschmolzen werden konnten (zum damaligen Stand der Technik s. Die Chokoladefabrikation nach den neuesten Verbesserungen, Nürnberg 1841). Hervorgehoben wurde außerdem die hygienische Verpackung aus „feinem englischen Zinn“, versehen mit der „Etikette der Fabrik“ (Augsburger Tagblatt 1836, Nr. 13 v. 13. Januar, 3). Markenartikel waren diese Produkte aber noch nicht, denn noch dominierten Gattungsbegriffe, also eine sachliche Produktbezeichnung Werbung und Vertrieb (Die Bayerische Landbötin 1840, Nr. 94 v. 6. August, 794). Doch Eichelschokolade wurde von derartigen überregional ausgerichteten Firmen schon in vorportionierten Tafeln angeboten, die dann lediglich mit Wasser aufzukochen und eventuell mit Milch und Zucker zu ergänzen waren. Deutlich wird hier der langsame Übergang von der salzigen, mit Wasser zubereiteten Trinkschokolade hin zum süßen Kakaogetränk.

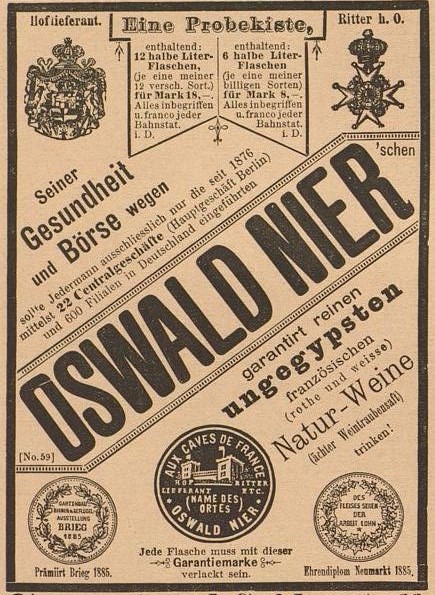

Schokolade zwischen Nahrung und Pharmakon. Produktpalette von Jordan & Timaeus 1863 (Leipziger Zeitung 1863, Nr. 136 v. 10. Juni, 2914)

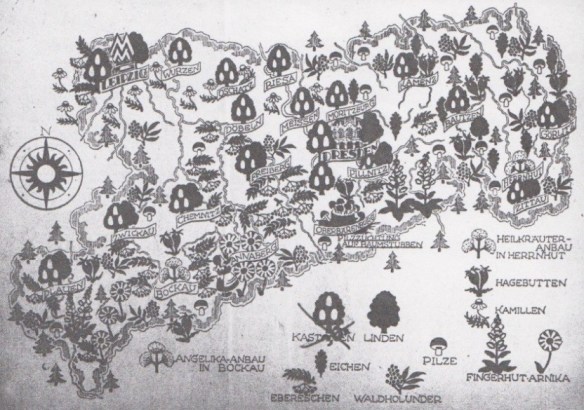

Ein weiterer überregionaler Anbieter von „Chocoladen (nach ärztlicher Vorschrift bereitet)“ war die 1823 gegründete Dresdener Schokoladenfabrik Jordan & Timaeus. Neben Eicheln verarbeiteten die Sachsen auch Isländisches Moos, Gerste, Fleischextrakt, Reis, Mandelmilch, Arrowroot und anderes zu Kochschokolade, die dann im Haushalt lediglich aufgekocht und eventuell mit Milch und Zucker geschmacklich verbessert werden musste (Leipziger Zeitung 1861, Nr. 206 v. 30. August, 4552; ebd. 1863, Nr. 136 v. 10. Juni, 2914). Derartige Waren wurden auch abseits von Sachsen verkauft, so etwa in der Magdeburger Kolonialwarenhandlung von Louis Sintenis (Magdeburger Zeitung 1850, Nr. 25 v. 30. Januar, 8). Für brustschwache und geschwächte Personen empfahlen Jordan & Timaeus in Bayern „Brust-Osmazon-Chocolade mit feinstem Bouillon-Extrakt, Eichel-, Mandelmilch-, Gersten- und Reis-Chocoladen“ (Fürther Tagblatt 1858, Nr. 237 v. 3. Oktober, 6).

Werbung für Eichelschokolade vor der Gewerbefreiheit (Der Bayerische Volksfreund 1843, Nr. 97 v. 18. Juni, 388)

Eichelschokolade war seit den 1830er Jahren gewiss „hie u. da käuflich“, so der Gießener Pharmakologe Philipp Phoebus (1804-1880) in seinem Handbuch der Arzneiverordnungslehre (Th. 2, Berlin 1836, 218). Sie war Teil des recht stetig steigenden Kakaoimports sowie der Produktion und des Konsums von „Schokolade“. Dabei handelte es sich aber nicht um simple Süßwaren, um Genussartikel zum Pläsier der Kinder und Damen. „Schokolade“ stand damals vielmehr zwischen Nahrungs- und Heilmittel. Eichel-Schokolade war ein Gesundheitsprodukt, verkauft in „Fabrikniederlagen“, in Drogeriewarenhandlungen und Apotheken – und erst seit der Jahrhundertmitte auch in Kolonialwarenhandlungen. Die Wachstumschancen wurden anfangs vor allem von kleineren, lokal ausgerichteten Firmen genutzt. Innovationen halfen die Grenzen der gebundenen Zunft- und Privilegienwirtschaft zu durchbrechen. Die Handelsliberalisierung innerhalb des deutschen Territoriums erlaubte die Etablierung größerer und überregional agierender Firmen. Eichel-Schokoladen wurden, wie schon seit längerem die Kaffeesurrogate, verpackt und gekennzeichnet verkauft. Im damaligen Warenabsatz war das eine Ausnahme, die die Entstehung früher Markenprodukte einfacher machen sollte.

Eichelschokolade war nie ein Massenprodukt. Doch nicht nur die fehlende Quantität begrenzte ihre Wirksamkeit als Heilmittel. Es handelte sich vielmehr um ein Produkt, welches die in es gesetzten Hoffnungen schlicht nicht erreichen konnte. Mochten einzelne Produkte auch Magen-Darm-Probleme eindämmen können, so gab es doch keine klaren Wirkmechanismen, keine präzisen Vorstellungen von den Wirksubstanzen, von ihrer physiologischen Funktion. Der Eichelschokoladenkonsum glich dem Schießen mit einer Schrotflinte. Irgendwie würde das Wild schon verenden. Doch begrenzten Wirkungen zum Trotz, verendeten seit den 1820er Jahren immer mehr Säuglinge. Mitte des Jahrhunderts starben in Preußen mehr als ein Fünftel der Neugeborenen im ersten Lebensjahr, in Bayern gar mehr als jedes dritte Kind. Die Ursachen lagen neben konstitutionellen Mängeln vor allem in Magen-Darm-Erkrankungen, hervorgerufen durch geringe Stillquoten, vergorene Milch, keimbelastete Nahrung, prekäre Wasserversorgung, Armut und eine fahrlässige Einstellung gegenüber dem Leben. Seit den 1860er Jahren wurde dem eine stetig wachsende Zahl von Kindernährmitteln entgegengestellt, viele, aber nicht alle davon waren hilfreich (Uwe Spiekermann, Künstliche Kost, Göttingen 2018, Kap. 3.1). Eine wirksame Arznei hätte das Leben immens vieler retten können. Eichelkakao war ein solches Präparat – nicht aber Eichelkaffee und Eichelschokolade.

Doch bevor wir auf dem scheinbar linearen Weg vom Eichelkaffee mit Kakaozusatz über die Eichelschokolade hin zum Eichelkakao mir nichts, dir nichts weiterschreiten, ist noch zu klären, was sich hinter der Bezeichnung eigentlich verbarg. Der Pharmakologe Hermann Hager (1816-1897) beschrieb Eichelschokolade als „ein Gemisch aus gerösteten Eicheln, Cacao und Zucker“ (Pharmaceutische Zeitung 33, 1888, 512), ähnlich dem 1885 neu auf den Markt gebrachten Eichelkakao. Diese Gleichsetzung erzürnte den eigentlichen Macher dieses Produktes, den Berliner Chemiker Hugo Michaelis (1852-1933): „Eichelschokolade war eine wenig rationell zusammengesetzte Mischung; sie enthielt die gesammte Cellulose der Eicheln, und war daher von vornherein als ein diätetische Präparat, welches event. Kindern mit geschwächten Verdauungsorganen gegeben werden sollte, im Prinzip verfehlt.“ Da die Heilwirkung, ähnlich wie beim Eichelkaffee, gering war, und die Faserstoffe den Magen-Darmtrakt belasteten, fand Eichelschokolade auch keine allgemeine Verwendung in der sich damals langsam institutionalisierenden Kinderheilkunde. „Es war eben widersinnig, Schokolade, welche als Emulsionsgetränk, d. h. in Substanz mit Wasser oder Milch zusammengekocht genossen wird, und geröstete Eicheln, deren wässriger Aufguss doch nur zum Trinken verwendbar ist, zu einem Präparat zusammenzumischen“ (Pharmaceutische Zeitung 33, 1888, 568).

Eichelkakao war Ergebnis einer Abstraktionsleistung. Die Mystik um die Wirkung der Eichel wurde auf ihren Kern reduziert, nämlich die Wirkung ihrer Gerbsäure auf den Verdauungstrakt. Wenn man diese isolieren und mit einem die Obstipation ebenfalls anregenden und schmackhaften Trägerstoff kombinieren könnte, so bedürfte es lediglich noch technischer Hilfsstoffe um ein wirksames Eichelpräparat zu schaffen. Dies gelang einer kleinen Forschergruppe um die beiden erfahrenen Kliniker Oscar Liebreich (1839-1908) und Hermann Senator (1834-1911) sowie zweier jüngerer Forscher, Carl Hasenclever (1855-1934) und den schon genannten Hugo Michaelis. Liebreich regte das Präparat an, Senator erlaubte in seiner Berliner Klinik Tests an Patienten, Hasenclever führte diese durch und Michaelis kümmerte sich um die chemischen und technologischen Probleme bei der Überführung einer an sich simplen Idee in ein in großer Menge zu (re)produzierendes und wirksames Präparat. Es war Michaelis, seit 1878 Inhaber einer Berliner Handelsgesellschaft, der 1883 an die Kölner Schokoladenfirma Stollwerck herantrat, um den Eichelkakao zu produzieren. Stollwerck war mit der Herstellung von Brustbonbons groß geworden, besaß ein breites Angebot an Sanitäts- und Gesundheitsschokoladen, baute zudem das Angebot von Konsumschokolade und Zuckerwaren aus. Mit mehr als 500 Beschäftigten war sie ein Großbetrieb, auch wenn ein chemisches Laboratorium erst 1884 im Zusammenhang mit der Entwicklung des Eichelkakaos gegründet wurde ([Bruno] Kuske, Ausführliche Firmengeschichte mit Archiv-Ergänzungen von Direktor G. Laute 1941-1944, 192). Der Wirtschaftshistoriker Bruno Kuske (1876-1964) versuchte in seiner während des Nationalsozialismus entstandenen Firmengeschichte die Bedeutung der externen Experten klein zu halten. Schließlich hatte die Kölner Firma 1868, also sehr spät, die Produktion von mit Eichelkaffee vermischter Schokolade aufgenommen. Kuskes Aussage, dass „die pharmazeutischen Zusammenhänge der Eichel längst bekannt“ (Kuske, 65) waren, als Michaelis mit seinem Präparat auf den Plan trat, sind aber wohl eher dem Umstand geschuldet, dass der vom Sozialdemokraten zum nationalsozialistischen Propagandisten und Germanenforscher mutierte Schreiber die Verdienste der jüdischen Initiatoren für das weitere Wachstum des späteren Kölner NS-Musterbetriebes gering halten wollte. Es war dagegen Michaelis, der Stollwerck veranlasste, „mein Präparat genau nach den von mir publicirten Angaben im Grossen darzustellen“ und der dafür Sorge trug, „dass die Gleichmässigkeit des Präparates ein für alle Mal gesichert blieb“ (Therapeutische Monatshefte 1, 1887, 328).

Hilfe gegen den Massentod: Werbung für Dr. Michaelis’ Eichel-Cacao 1885 (Pharmaceutische Centralhalle 26, 1885, 5. S. n. 536)

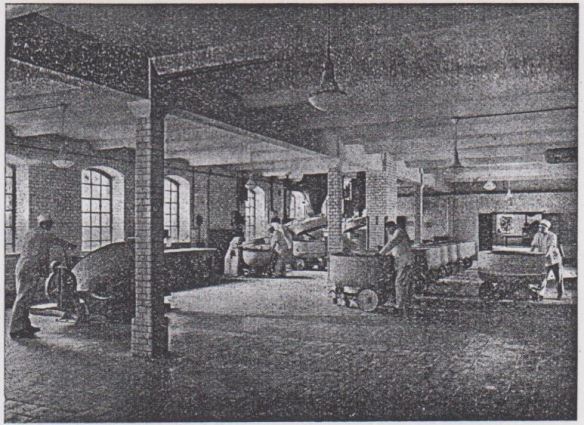

Das neue Präparat, dass ab 1885 unter dem Markennamen „Dr. Michaelis’ Eichelkakao“ von Stollwerck vertrieben wurde, bestand „im Wesentlichen aus einem Cacaopulver von relativ geringem Fettgehalt, den wasserlöslichen Bestandtheilen gerösteter Eicheln, und einem geringen Zusatz von Zucker und geröstetem Mehl“ (Pharmaceutische Centralhalle für Deutschland 26, 1885, 484). Der Eichelextrakt enthielt die für die Wirkung entscheidende Gerbsäure, der entölte Puderkakao wirkte leicht stopfend, sorgte für eine angenehme Textur und milderte, zusammen mit dem Staubzucker, den bitteren Geschmack des Präparates. Für die Konsistenz entscheidend war allerdings der Zusatz des dextrinierten Weizenmehles. Es war nicht nur leicht zu resorbieren, sondern diente der Stabilität der Emulsion. Das „Nähr- und Heilmittel bei der Behandlung chronischer Durchfälle, insbesondere bei Kindern“ wies knapp 2% Gerbstoff, 25% Zucker, über 23% Stärke, mehr als 14% Fett und lediglich 1,9% Cellulose auf (Pharmaceutische Rundschau 3, 1885, 281). Der beträchtliche technische Aufwand für die Produktion von Dr. Michaelis’ Eichelkakao zeigt sich deutlich an den erforderlichen Maschinen und Geräten. 1903 listete sie der damalige Laboratoriumsleiter Peter Welmans minutiös auf: „1. ein Eichelröster besonderer Konstruktion; 2. ein Mehlröster; 3. eine Eichelmühle; 4. eine Mehlsiebvorrichtung für geröstetes Mehl; 5. ein Eichelkochkessel von 1800 l Inhalt; 6. eine Filterpresse mit Dampfheizung und Luftdruckvorrichtung, 20 Kammern enthaltend; 7. ein Vakuum zum Eindampfen der Extraktbrühen, ca. 1000 l Inhalt; 8. eine Mischmaschine mit heizbaren Läufern; 9. eine Kakaosiebmaschine, um das fertige Produkt in staubfeinem Zustande zu erhalten“ (Pharmaceutische Zeitung 48, 1903, 278). So klang Spitzentechnologie anno 1885.

Produkteinführung mit Kakao- und Eichenlaub (Breslauer Aerztliche Zeitschrift 7, 1885, 276)

Das Präparat wurde vor der Markteinführung von Februar bis Juni 1884 an 97 Kindern und fünf Erwachsenen in der Poliklinik des Berliner Augusta-Hospitals getestet. Die mit akuten Brechdurchfällen eingelieferten Patienten erhielten anfangs dreimal täglich Eichelkakao, nach Besserung wurde die Dosis dann verringert (C[arl] Hasenclever und H[ugo] Michaelis, Ueber die Behandlung chronischer Durchfälle mit Eichelcacao, besonders im Kindesalter, Deutsche Medizinische Wochenschrift 11, 1885, 686-687). Sechs Erkrankte verstarben; lediglich aus Sicht der damaligen Zeit, immer noch überraschend viele aus heutiger Sicht, abgesichert durch hygienisch-pharmazeutische Puffersysteme.

Blickweitung ist daher erforderlich: Insgesamt starben im Deutschen Reich von 1877 bis 1882 120.650 Personen an Darmkatarrh und Brechdurchfall, die meisten davon Kleinkinder (Schweizerische Blätter für Gesundheitspflege NF 1, 1886, 62-63). Dieser „Würgeengel der Kleinen“ wurde vielfach als Schicksal verstanden, als „Kindercholera“ den Infektionskrankheiten zugerechnet, als „Sommerdiarrhoe“ naturalisiert (Schweizerische Blätter für Gesundheitspflege NF 1, 1886, 27). Die Kinder starben meist im Haushalt, noch nach der Jahrhundertwende wurde nicht einmal ein Drittel der im ersten Monat gestorbenen Säuglinge von einem Arzt behandelt (HdStw, 4. Aufl., Bd. 7, Jena 1926, 159). Die damalige Medizin hatte jedoch ohnehin keine präzise Erklärung derartiger intestinaler Krankheiten. Erbrechen bzw. dünner Stuhl waren augenscheinlich, nicht aber, ob es sich im Einzelfall um Reaktionen auf die Nahrung, Erkrankungen des Darms oder aber des Gesamtorganismus handelte. Die meist häusliche Therapie bestand im Stopp der Nahrungszufuhr, also einer Art Entgiftung, dann aber in primär diätetischen Maßnahmen, also dem Auffüttern mit einer speziellen Krankenkost. Eichelkakao stand zwischen beiden Schritten: Es unterband den Abfluss weiterer Nahrung, diente zugleich aber der Grundversorgung des Patienten. Diese Brückenfunktion hatte ihre Schwächen. Ohne eine umfassende Untersuchung, ohne angemessene Behandlung und ohne eine andere Ernährung konnten Brechdurchfälle rasch wieder auftreten, konnte vor allem die Ursache der Durchfälle nicht wirklich bestimmt werden. Eichelkakao erlaubte Zeitgewinn, war zugleich aber nur ein Teil des umfassenderen Therapie- und Heilungsprozesses. Die nur sehr langsam sinkende Kindersterblichkeit unterstreicht, dass die durchaus breit gefächerten Maßnahmen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert nicht ausreichend waren. Bis kurz nach der Jahrhundertwende stieg die Mortalität aufgrund von Darmkatarrhen und Brechdurchfällen sogar noch an (Darmkrankheiten und Brechdurchfall als unmittelbare Ursachen der Säuglingssterblichkeit, in: Katalog der Ausstellung für Säuglingspflege, Berlin 1906, 99-104). Entsprechend schwierig ist es, die unmittelbaren Wirkungen des Eichelkakaos zu quantifizieren. Aus meiner Sicht dürfte das neue, rasch wirkende Präparat in den nächsten Dekaden wohl Zehntausenden das Überleben ermöglicht haben; doch mangels detaillierter Daten und einer klaren Ätiologie ist dies nur eine allgemeine Schätzung. In der klinischen und ärztlichen Praxis war Eichelkakao jedenfalls ein sofortiger Erfolg. Es verdrängte dort peu a peu bisher angewandte Hausmitteln, etwa Heidelbeeren oder aber gewöhnliche Schokolade. Die breite, nicht auf Fachzeitschriften beschränkte Werbung plädierte für eine präventive Anwendung auch im Haushalt, suggerierte also eine einfache Behandlung ohne Arzt. Angesichts fehlender Absatzdaten ist die Reichweite jedoch nur indirekt abzuschätzen, nicht aber präzise zu fassen.

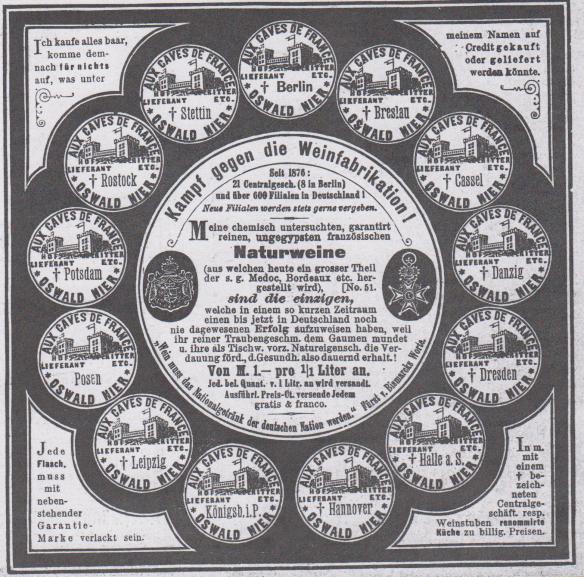

Werbung für ein Plagiat des Stollwerckschen Eichelkakaos 1887 (Berliner Tageblatt 1887, Nr. 464 v. 14. September, 7)

Ein wichtiges Argument für die Breitenwirkung des neuen Präparates ist die beträchtliche Resonanz bei den Wettbewerbern um den neu entstandenen Nischenmarkt. Die erfolgreiche Einführung des Eichelkakaos weckte natürlich Begehrlichkeiten. Dem bestehenden Patentschutz zum Trotz zeigten sich rasch die Probleme einer Wettbewerbsgesellschaft ohne Wettbewerbsordnung. Das 1874 erlassene Gesetz über Markenschutz stellte nur Bildmarken unter Schutz, nicht aber Wortmarken und die nähere Ausstattung eines Produktes. Unlauterer Wettbewerb stand ebenfalls noch nicht unter Strafe. Wer aber geglaubt hatte, dass die viel beschworene Kaufmannsehre unfaire Handlungen im Zaum halten würde, wurde auch im Falle des Eichelkakaos rasch enttäuscht. 1887 bot etwa die Berliner Kronen-Apotheke von Siegfried Radlauer (1850-1912) einen Eichelkakao an, nur echt mit dem Namenszug des Dr. Michaelis. Hugo Michaelis war darüber erstaunt, denn von ihm stammte dieses Produkt nicht. Des Rätsels Lösung war einfach. Der geschäftstüchtige Pharmazeut hatte Herrn Dr. Michaelis aus Waldenburg gewonnen, den von ihm hergestellten Eichelkakao mit seinem Namen zu zieren. Hugo Michaelis war entrüstet: „Die Absicht, die hier vorliegt, kann wohl kaum zweifelhaft sein; die Käufer, die Dr. Michaelis’ Eichelcacao verlangen, sollen durch diesen Namenszug in den Glauben versetzt werden, es handelte sich um das Stollwerck’sche Präparat. […] Kritik über eine solche Handlungsweise hier zu üben erscheint mir überflüssig; sie ergiebt sich für Jeden von selbst (Therapeutische Monatshefte 1, 1887, 328). Radlauer ließ sich von derartig moralischer Kritik anfangs nicht beirren, doch ging er nach einigen Monaten zumindest dazu über, sein nicht näher analysiertes Präparat lediglich unter eigenem Namen zu vertreiben (Berliner Tageblatt 1887, Nr. 540 v. 25. Oktober, 8). Auch der durch den „Anker-Pain-Expeller“ (Fliegende Blätter 88, 1888, Nr. 2226, 7) und noch mehr durch seine Anker-Baukästen bekannt gewordene Friedrich Adolf Richter (1846-1910) aus dem thüringischen Rudolstadt koppelte den Namen seines rasch auf den Markt geworfenen Eichelkakaos wahrheitswidrig mit dem des Ideengebers Oscar Liebreich (Leipziger Tageblatt 1885, Nr. 358 v. 24. Dezember, 7233). Der verneinte in einem Protestschreiben jeglichen Kontakt mit dem Anbieter. Entsprechende Behauptungen seien irreführend, könnten das Renommee des Stollwerckschen Präparates unterminieren, würden minderwertiger Ware den Weg bahnen. Gerade bei einem Heilmittel müsse Verlass auf eine standardisierte Herstellung und hochwertige Rohwaren sein (Deutsche Medizinische Wochenschrift 11, 1885, 855).

Eichelkakao war schon kurz nach der Markteinführung des Stollwerkschen Präparates weit verbreitet, so das Ergebnis einer ersten umfassenden Untersuchung durch den Berner Pharmakologen Alexander Tschirch (1856-1939) aus dem Jahre 1887. Das Richtersche Präparat erschien ihm ungeeignet für den klinischen Einsatz, andere enthielten Kakaoschalen, Kartoffelstärke oder kaum dextriniertes Weizenmehl. Wichtiger als die so bewirkte Marktbereinigung war, dass damals ein Standard für Eichelkakao etabliert wurde, der sich eng an das Pionierprodukt von Hugo Michaelis anlehnte (Jahresbericht über die Fortschritte der Pharmakognosie, Pharmacie und Toxikologie 21, 1886, 381-382). Damit wurden Bewertungsmaßstäbe für die Arbeit der noch wenigen Nahrungsmitteluntersuchungsämter, insbesondere aber pharmazeutischer Institute geschaffen, mit deren Hilfe in den Folgejahren geringwertige Ware erfolgreich vom Markt verdrängt werden konnte (Technisches-Chemisches Jahrbuch 10, 1889, 413). Eichelkakao blieb eine Ware im Grenzgebiet zwischen Nahrungs- und Arzneimittel. Sie wurde vornehmlich von Apotheken und Drogerien verkauft, konnte jedoch auch im Kolonialwarenhandel erworben werden. Sie war im freien Verkehr erhältlich, ihr Verkauf war rechtlich nicht beschränkt (H[ugo] Böttger, Die reichsgesetzlichen Bestimmungen über den Verkehr mit Arzneimitteln, 3. verm. Aufl., Berlin 1895, 29). Auch wenn die hier genutzten Quellen eine klare medizinisch-pharmazeutische Schlagseite aufweisen, so war das Haupteinsatzgebiet von Eichelkakao doch das Haus.

Wettbewerb der Eichelkakaomarken: Anzeige von Hartwig & Vogel 1887 (Der Bazar 33, 1887, 251)

Entsprechend begannen die führenden Schokoladenproduzenten nach 1885 rasch mit der Produktion eigener Eichelkakaoangebote. Die 1870 gegründete Dresdener Kakao- und Süßwarenfabrik Hartwig & Vogel, seinerzeit der zweitgrößte Schokoladenproduzent im Deutschen Reich, warb einprägsam mit einer Eichel für ihr neues Produkt. Mit dem Dresdener Pharmazeuten Otto Schweißinger (1856-1920), später Mitglied im Reichsgesundheitsrat, hatte man einen prominenten Wissenschaftler als werbeträchtigen Qualitätsgaranten für das neue Heilsprodukt gewonnen. In der Folgezeit wurde die Reklame zwar verändert, das Produkt aber weiterhin, und offenbar mit Erfolg, angeboten (Über Berg und Tal 16, 1893, 415; Führer durch die sächsisch-thüringische Export-Industrie, Dresden 1897, 288-289). Auch die Schokoladen- und Kakaofabrik Ferdinand Lobeck produzierte in Dresden-Löbtau Eichelkakao (Kursbuch für Sachsen, das übrige Mitteldeutschland, Böhmen, hg. v. Robert Fritzsche, s.l. 1896, IV). Erwähnenswert ist zudem der von der Züricher Firma Sprüngli entwickelte C.B. Bernhard’s entölter Eichel-Cacao, der auch als Exportgut erfolgreich war (Schweizerische Blätter für Gesundheitspflege NF 5, 1890, 14).

Eichelkakao blieb dabei nicht auf die Schokoladenindustrie begrenzt. Auch die Kindernährmittelindustrie entdeckte das Präparat: Die seit 1848 bestehende Fabrik diätetischer Präparate Theodor Timpe aus Magdeburg hatte mit „Timpe’s Kraftgries“ schon in den frühen 1860er Jahren ein leicht stopfend wirkendes und gut resorbierbares Nährmittel auf den Markt gebracht. 1888 präsentierte der innovationsstarke Unternehmer einen Eichelkakao, der von Hermann Hager untersucht und mit Lob bedacht wurde: Guter Geschmack, hochwertige Rohware, keine Probleme bei der Verdauung und effektive Wirkung. “Es wäre ein Fortschritt in der Ernährung der kleinen Kinder und diesen zum Vortheil, wenn der Eichelcacao den arabischen Kaffee verdrängte“ (Pharmaceutische Zeitung 33, 1888, 512). Derartige Verdrängungsphantasien waren natürlich gegenstandslos, doch der Magdeburger Tüftler bewarb sein Präparat offensiv mit Anzeigen und einer Broschüre (Die Ersatz-Mittel des Cacao. Eichel-Cacao als Nahrung bei Durchfall, schlaffer Function der Verdauungs-Organe etc., Magdeburg 1889). Als Kindernährmittel wurde es als reines, also milchfreies Produkt beworben. In der Kinderheilkunde führte dies dazu, die physiologischen Wirkungen der Säuglingsnahrung stärker in den Blick zu nehmen. Kufekes Kindermehl und dann Soxhlets Nährzucker wurden auch deshalb zu starken Marken ([Georg] Fendler, Kindermehle, in: Real-Enzyklopädie der gesamten Pharmazie, Bd. 7, Berlin/Wien 1906, 440-446, hier 442).

Anzeige für Timpes Eichelkakao 1897 (Wochenblatt für Zschopau und Umgegend 1897, Nr. 84 v. 21. Juli, 584)

Doch nicht allein Spezialanbieter bedienten das neue Marktsegment. Auch die zunehmend wichtiger werdende Zuliefererindustrie bot veränderte Einzelkomponenten für die Produktion und auch Komplettpräparate an. Die 1869 gegründete Chemische Fabrik Helfenberg, später mit dem Präparat Regulin einer der Marktführer im Felde der Abführmittel, erweiterte beispielsweise 1888 ihre breite Palette pharmazeutischer Angebote um einen Malzeichelextrakt. Den Chemikern war es zuvor gelungen, durch Zusatz von Malz das Stärkemehl der Eichel in Malzzucker umzuwandeln (Pharmaceutische Rundschau 6, 1888, 117). Dieses konnte dem Gerbsäureextrakt zugefügt werden, so dass die Zumengung von Zucker bei der Produktion von Eichelkakao begrenzt werden konnte. Derartige Zwischenprodukte erleichterten auch den Markteintritt zumal kleinerer Anbieter, bis hin zu lokalen Apotheken.

Lokale Angebote von Eichel-Kakao, Hamburg 1892 (Hamburger Nachrichten 1892, Nr. 214 v. 8. September, 10)

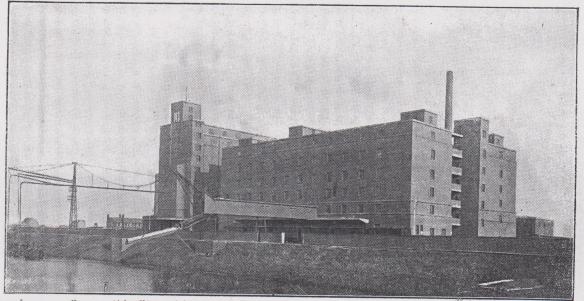

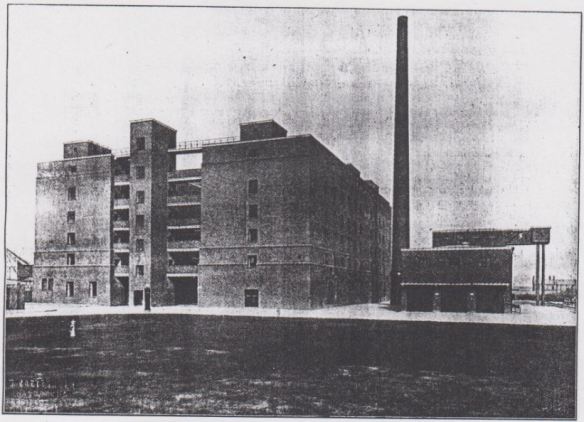

Trotz der großen Zahl potenter Konkurrenten dürfte es dem Stollwerckschen „Dr. Michaelis’ Eichelcacao“ gelungen sein, seine Marktführerschaft zu behaupten und Pioniererträge zu erzielen. Den frühen chemischen Analysen diente er als Referenzprodukt, größere klinische Tests anderer Präparate hat es wohl nicht gegeben (Pharmaceutische Centralhalle für Deutschland 27, 1886, 497; Therapeutische Monatshefte 1, 1887, 117). Der Eichelkakao verdrängte Eichelkaffee vollständig aus der ärztlichen Praxis (Korrespondenzblatt der ärztlichen Kreis- und Bezirksvereine im Königreich Sachen 62, 1897, 184). Auch in der häuslichen Gesundheitspflege dürfte letzterer kaum mehr verwandt worden sein, nicht zuletzt aufgrund der für den zarten kindlichen Organismus potenziell schädlichen Ballaststoffe (Der praktische Arzt 30, 1889, 71). Eichelkakao half deutschen Kolonialbeamten und Soldaten in den Tropen (B[otho] Scheube, Die Krankheiten der warmen Länder, Jena 1896, 352) und fand sich rasch als Standardgabe in den Lehrbüchern der Kinderheilkunde und der allgemeinen Medizin wieder (Ph[ilipp] Biedert, Die Kinderernährung im Säuglingsalter und die Pflege von Mutter und Kind, 3. ganz neu bearb. Aufl. Stuttgart 1897, 234; Franz Penzoldt, Handbuch der Speciellen Therapie der Erkrankungen der Verdauungsorgane, Jena 1896, 257; Carl Wegele, Die diätetische Küche für Magen- und Darmkranke, Jena 1900, 14). Um die Jahrhundertwende befand er sich unter den „altbekannten Hausmitteln“ (Korrespondenzblatt der ärztlichen Kreis- und Bezirksvereine im Königreiche Sachen 1900, 181) und wurde in Tageszeitungen und Zeitschriften als wichtiges Hilfsmittel der Hausapotheke propagiert. Obwohl Heilmittel, war Eichelkakao nicht apothekenpflichtig, war vielmehr explizit aus den im Arzneimittelgesetz von 1901 aufgeführten Präparaten ausgeschlossen. Stollwerck produzierte ihn nicht mehr nur in Köln, sondern auch in Preßburg und in New York. „Michaelis’ acorn cocoa“ konnte sich auch international etablieren.

Rationale Werbung für Eichelkakao 1900 (Berliner Tageblatt 1900, Nr. 465 v. 13. September, 7)

All dies war auch auf die stete Werbung von Stollwerck zurückzuführen. Sie war sachlich gehalten, verwies auf die bestehenden gesundheitlichen Risiken, offerierte Eichelkakao als käuflichen Ausdruck der Sorge für Kinder und Kranke. Das schmucke Äußere – Eichelkakao wurde in einer Blechbüchse angeboten, das darin befindliche Pulver befand sich in einem schützenden Pergamentbeutel (Archiv für Hygiene 30, 1897, 137) – unterstützte die Attraktivität der Ware. Stollwerck bediente aber auch virtuos den kleineren Werbemarkt für Multiplikatoren, also Ärzte, Apotheker und Drogisten. Die Werbebroschüre „Dr. Michaelis’ Eichelkakao, seine Anwendung als Antidiarrhoikum, Tonikum und als tägliches Getränk“ wurde kostenlos an alle Interessierten versandt (Pharmaceutische Zeitung 48, 1903, 278). Probepackungen banden und gewannen Kunden. Stollwerck hielt zudem an der ursprünglichen Zusammensetzung des Präparates fest, präsentierte es daher glaubhaft als bewährtes Heilmittel. Dass hierbei immer wieder auf die umfassende Kontrolle verwiesen wurde, versteht sich bei dem wissenschaftsgläubigen Publikum der Jahrhundertwende fast von selbst.

Im Hintergrund aber veränderte sich der Heilmittelmarkt rasch. Die pharmazeutische Industrie wies seit dem späten 19. Jahrhundert hohe Wachstumsraten auf, und eine wachsende Zahl neuer Arzneimittel veränderte nicht nur Märkte, sondern auch den Alltag. Schmerzmittel, Hormonpräparate, Anregungs- und Beruhigungsmittel entstanden in großer Zahl. Ihr praktischer Wert wurde vielfach im Alltag ausgetestet, sei es bei gesundheitsgefährdenden Diäten, Überdosierungen oder der rasch abhängig machenden Nutzung von anfangs frei verkäuflichen Pharmazeutika wie Heroin, Morphium oder Veronal. Auch Eichelkakao wurde von diesen Entwicklungen berührt. Die aus Rohwaren extrahierten Wirkstoffe wurden zwar nicht durch synthetisierte Zumengungen ersetzt, doch in pharmazeutischen Fachzeitschriften tauschte man optimierte, also gewiss billigere und eventuell wirksamere Fabrikationsrezepte aus. Einzelkomponenten wurden substituiert, etwa Weizenmehl durch das preiswertere Arrowroot. Eichelkakao konnte demnach aber auch aus der Verarbeitung von Eichelkaffee mit Wasser, Spiritus, Zucker und entöltem Kaffee resultieren (Pharmazeutische Zeitung 48, 1903, 249). Süßes wurde Trumpf seitdem die Brüsseler Zuckerkonvention 1902 niedrige Preise sicherstellt hatte: „Jeder kann natürlich so viel Zucker dem fertigen Getränk zufügen, als er Lust hat“ (Pharmazeutische Zeitung 48, 1903, 212). Die bestehenden, rechtlich nicht verbindlichen Produktionsstandards erlaubten immerhin Variationen ([Albert] Stutzer, Eichelkakao, in: Real-Enzyklopädie der gesamten Pharmazie, Bd. 4, 2. gänzl. umgearb. Aufl., Berlin/Wien 1905, 509; Technische Rundschau 13, 1907, 121). Wer sich über derartige Praktiken jedoch wundert, hat weder die moderne Lebensmittel-, noch die Arzneimittelproduktion verstanden. Sprache dient in Konsumgütermärkten nicht nur der eindeutigen Bezeichnung von Angeboten, sondern immer auch der Schaffung semantischer Illusionen. Sie wissen doch, dass Begriffe wie Natur, Gesundheit oder Qualität inhaltsleer sind. Oder etwa nicht?

Während das Produkt variabler gedacht wurde, führten die zahlreichen Fehlreichungen von Pharmazeutika aber auch zu Gegenbewegungen. Die Nebenwirkungen des Eichelkakaos gerieten genauer in den Blick, zumal, nachdem um die Jahrhundertwende die Kindersterblichkeit aufgrund besserer Daseinsfürsorge, reichhaltigerer Nahrung, erhöhter Stillraten, umfassender Milchkontrolle und auch des Eichelkakaos langsam zu sinken begann. Der führende Berliner Pädiater Otto Heubner (1843-1926) verwies darauf, dass eine Eichelkakaokur kalorisch als Unterernährung anzusehen sei, sie also ergänzende Beikost erfordere (Lehrbuch der Kinderheilkunde, Bd. I, 3. umgearb. Aufl., Leipzig 1911, 210). Kliniker thematisierten die gesundheitlichen Probleme der an sich erwünschten Verstopfung. Eichelkakao sei zwar weiterhin hilfreich, aber „nicht so harmlos wie man von gewissen Seiten glaubt“ (Berliner klinische Wochenschrift 43, 1906, 420).

Stollwerck reagierte darauf einerseits mit kontinuierlicher Werbung in führenden Tageszeitungen. Bereits 1905/06 hatte das Qualitätsprodukt Eichelkakao auch der werblichen Bekämpfung des raschen Aufstiegs der Wandsbecker Kakao-Kompagnie Theodor Reichardt zum deutschen Marktführer gedient. Entöltem „Volkskakao“ wurden qualitativ höherwertige und teurere Qualitätsprodukte entgegengestellt. Zwischen 1912 und 1914 waren Anzeigen für Dr. Michaelis’ Eichelkakao Dauergast in den Berliner Zeitungen. Parallel intensivierte man die seinerzeit übliche redaktionelle Werbung, die auch in medizinischen Fachzeitschriften breiten Raum einnahm (Wiener Medizinischen Wochenschrift 58, 1908, Sp. 1951).

Vorbeugen mit Eichelkakao – Werbemotiv 1912 (Vorwärts 1912, Nr. 161 v. 13. Juli, 6)

Anderseits aber begann man mit der Entwicklung neuartiger Heilmittel – abermals in Kooperation mit Hugo Michaelis. Er war in der Zwischenzeit vielfach aktiv gewesen. In den späten 1890er Jahren gelang ihm beispielsweise die bei der Margarineproduktion lange Zeit übliche Milch durch ein billigeres Ersatzprodukt, nämlich Mandelmilch, zu ersetzen (Pharmaceutische Centralhalle für Deutschland 40, 1899, 171). Dies reduzierte die Produktionskosten erheblich, rein rechnerisch um ca. 10 %. Stollwerck vermarktete unter seinem Namen eine Kindernahrung (Katalog der Ausstellung für Säuglingspflege, Berlin 1906, 283). 1906 gründete Michaelis gemeinsam mit dem Chemiker Isidor Traube (1860-1943) ein Unternehmen zur Verwertung eines von beiden entwickelten Kunstleders. Glaubt man Bruno Kuske, so hat Michaelis zudem schon vor dem Ersten Weltkrieg „Nurso“ entwickelt, ein Eichelkakaosubstitut aus Kakao, Milch- und Malzextrakt (Kuske, Firmengeschichte, 69). Hierfür, und auch für Dr. Michaelis Kindernahrung, habe ich jedoch keine weiteren Belege finden können.

Gut belegt ist demgegenüber das 1911 eingeführte „Chocolin“, ein abführendes Kakaopräparat, dessen Komposition an die des Eichelkakaos erinnert. Kakao wurde mit Manna vermengt, dem leicht abführenden süßen Saft der Mannaesche. Als eigentlichen Wirkstoff nutzte Michaelis aber das seit 1871 bekannte Phenolphtalein. Dieses bewirkte binnen zehn bis zwölf Stunden das Ende der Verstopfung und Stuhlgang ohne größere Schmerzen (Therapeutische Monatshefte 26, 1912, 194). Trotz der damals schon großen Zahl offensiv beworbener Abführmittel wurde das neue Präparat von Klinikern allgemein begrüßt. Erstens war die Zubereitung einfach, denn das Pulver konnte einfach in heiße Milch oder heißes Wasser eingerührt werden (Therapie der Gegenwart 52, 1911, 576). Zweitens schmeckte das Getränk der Hauptzielgruppe, also Kindern und Frauen. Drittens aber erlaubte es Konsum „in der diskreten Form einer Tasse Schokolade“ (Deutsche Medizinische Wochenschrift 37, 1911, 2428), ohne die strenge Aura der medizinischen Laxantien. Der Internist Carl Anton Ewald (1845-1915) begrüßte Stollwercks Chocolin, weil es „seine Eigenschaft als Medikament nicht an der Stirn trägt“ (Zentralblatt für die gesamte Therapie 30, 1912, 2). Die Regelung der Abfuhr ging also harmonisch mit der Hebung der Ernährung einher. Positiv hervorgehoben wurde auch, dass der regelmäßige Konsum nicht zu körperlicher Abhängigkeit führen würde (Wiener Medizinische Wochenschrift 62, 1912, Sp. 3398). Die potenziell kanzerogenen Wirkungen des Wirkstoffs Phenolphtalein kannte man damals noch nicht.

Chocolin, ein Abführmittel von Dr. Michaelis (Therapeutische Monatshefte 31, 1917, H. 2, IX)

Chocolin deutete schon den Übergang des Eichelkakaos zum Medikament an. Der Erste Weltkrieg aber beschleunigte ihn. Mit etwa 0,8 Kilogramm Prokopfkonsum (errechnet aus den Importdaten) gehörte Deutschland 1913/14 zu den führenden Verbrauchern weltweit. Doch die alliierte Blockade unterbrach die Zufuhren. 1916 waren die Reserven aufgebraucht, 1917 gab es nur noch letzte Reste (Konsumgenossenschaftliche Praxis 12, 1923, 240). Während sich Hugo Michaelis darum bemühte, die Linde als Fettlieferant nutzbar zu machen (Berichte der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft 26, 1916, 185-192), wurde die Produktion von Chocolin und auch seines Eichelkakaos reduziert und 1917 eingestellt. Explizit hieß es: „Kakao und Präparate, auch Eichelkakao, sollten nur noch, wo als Heilmittel unbedingt erforderlich, und nur in kleinsten Mengen (100 g) verordnet werden“ (Deutsche Medizinische Wochenschrift 43, 1917, 209). Dies war um so einschneidender, da die Umstellung auf eine vornehmlich pflanzliche und weniger kompakte Nahrung massive Verdauungsprobleme hervorrief und auch Infektionskrankheiten häufiger Durchfälle hervorriefen. Morbiditäts- und Mortalitätsraten stiegen teils dramatisch an, die Rekonvaleszenzzeiten ebenso. Der Mediziner Alfred Lewandowski (1864-1931), ein guter Bekannter von Hugo Michaelis, fasste es pointiert: „Man darf ohne Uebertreibung sagen, dass von dem Krankenpublikum kaum ein Präparat so schmerzlich vermisst wurde wie Dr. Michaelis’ Eichelkakao“ (Berliner klinische Wochenschrift 55, 1918, 1003).

All das mündete in die Schaffung eines neuen Medikaments. Michaelis substituierte 1918 den fehlenden Kakao durch präparierte Kohlehydrate, fügte zudem synthetisches Vanillin als Aromastoff hinzu (Pharmaceutische Post 52, 1919, Nr. 37 v. 7. Mai, 289): Stopfend wirkender Ersatzeichelkakao aus rein deutscher Produktion. „Nurso“ war ein Medikament ohne größeren Nährwert, nicht bitter, aber auch nicht wirklich angenehm schmeckend. Doch das Medikament wirkte dank des aus Eicheln gewonnenen Gerbsäureextraktes. Die 1918 durchgeführten Versuche an Patienten ergaben „die gleichen günstigen Wirkungen auf den Verlauf der verschiedenartigen Darmerkrankungen, auf die Regelung der Darmtätigkeit, und damit auf die gesamte Vitalität und Arbeitsfähigkeit“ (Berliner klinische Wochenschrift 55, 1918, 1004). Nurso war ein in Wasser aufzukochendes Pulver, das durch Zucker- und Milchzusatz geschmacklich noch verbessert werden konnte. Es wurde mindestens bis zum Ende des Jahrzehnts der Ernährungskrise von Stollwerck vertrieben, bald wieder ergänzt durch „Dr. Michaelis’ Eichelkakao“, dessen Produktion nach Import ausreichender Kakaomengen wieder aufgenommen wurde.

Trotzdem nahm die Zahl der Nennungen von Eichelkakao in den 1920er Jahren deutlich ab. Er wurde zunehmend von Medikamenten auf anderer Wirkstoffbasis abgelöst, seien es Wismut- oder Pektinpräparate, seien es Pepsin-Salzsäure- oder Tanninapplikationen, letztere nicht mehr aus Eicheln extrahiert (vgl. Deutsche Medizinische Wochenschrift 60, 1934, 434-437; ebd., 65, 1939, 97-99). Eichelkakao wurde aber weiterhin angeboten, verschrieben und verkauft. Die Beurteilungsgrundlagen der Nahrungsmitteluntersuchungsämter der Nachkriegsjahre hatten sich nur moderat verändert (J[oseph] König, Chemie der Nahrungs- und Genußmittel sowie der Gebrauchsgegenstände, Bd. 2, 5. umgearb. Aufl., Berlin 1920, 566-567; Lexikon der Ernährungskunde, Wien 1926, 194), knüpften an die Vorkriegszeit an. Die pharmazeutischen Fachzeitschriften machten jedoch deutlich, dass die Produktionstechnik der frühen 1880er Jahre nicht mehr zeitgemäß war. Demnach wurde dem „Eichelkakao“ nicht nur Gerbsäureextrakt hinzugefügt, sondern auch gepulverter Eichelkaffee, Eichelmalzextrakt und zunehmend Eichelkaffeeextrakt (Pharmazeutische Post 57, 1924, 371). Stollwerck hielt dennoch an seinem Präparat fest, ergänzte es 1932 gar um eine diätetische Variante mit Zusatz von Saccharin.

Man könnte diese kurzen Ausführungen schließen mit Hinweisen auf den Zweiten Weltkrieg, als die neuerlichen Versorgungsprobleme dazu führten, gegen Durchfälle der Kinder neuerlich Eichelkaffee zu empfehlen – so, wie ehedem die Eichelenthusiasten der Aufklärungszeit. Doch ein anderer Hinweis unterstreicht die Brüche und Paradoxien deutscher Geschichte vielleicht deutlicher. Hugo Michaelis, dessen Präparat Zehntausenden das Überleben ermöglicht hatte, starb am 8. November 1933 in Berlin. Gefunden habe ich darüber nur einen Zweizeiler im Frankfurter Israelitischen Gemeindeblatt: „82jährig verstarb Dr. Hugo Michaelis, der sich große Verdienste um die Nahrungsmittelchemie, Bakteriologie und Hygiene erworben hat“ (12, 1933/34, 149). Die vielbeschworene Treue der Deutschen war demgegenüber bröselig wie wurmstichige Eicheln.

Uwe Spiekermann, 25. März 2019

PS Die wenigen Informationen zum Leben von Hugo Michaelis haben mich veranlasst, ergänzende Recherchen in Berlin durchzuführen. Dank der kompetenten Hilfe der Verwaltung des Jüdischen Friedhofs Weissensee konnte ich sein Grab ausfindig machen.

Jüdischer Friedhof Weissensee, Feld U1, 3. Reihe

Es liegt in dem schmucklosen Urnenfeld U1 unter der Nummer 88441. Während nach der orthodoxen Interpretation der Halacha Feuerbestattung verboten war, wurden im liberalen Berliner Judentum Ausnahmen geduldet. Hugo Michaelis teilt die Grabfläche mit seiner sieben Jahre zuvor verstorbenen Gattin Harriet Michaelis (1862-1926).

Die Grabplatte von Hugo Michaelis und seiner Gattin Harriet Michaelis

Uwe Spiekermann, 17. April 2019

PSS Die in deutscher Gemächlichkeit voranschreitende Digitalisierung von Tageszeitungen erlaubt eine weitere biographische Ergänzung: Schon zum 80. Geburtstag wurde er als Chemiker, aber auch als Komponist des populären Liedes „Das war der Graf von Rüdesheim“ gewürdigt (Bonner Zeitung 1932, Nr. 136 v. 14. Juni, 2). Ein Nekrolog des nach kurzer Krankheit verstorbenen Hugo Michaelis präsentierte ihn als „eine Begabung von erstaunlicher Vielseitigkeit. Im Hauptberuf Chemiker, gelang ihm während des Weltkrieges die Entdeckung von Ersatzlebensmitteln. So verwendete er die Lupine unter Ausscheidung ihres Giftstoffes als Nahrungsstoff. Auch der Eichelkakao verdankt seinen Forschungen die Existenz als Genußmittel. Diese Verdienste um die deutsche Volksernährung wurden bei Erneuerung seines Doktor-Diploms anläßlich seines goldenen Doktor-Jubiläums mit Anerkennung hervorgehoben. In den Musestunden betätigte sich Michaelis als Komponist und als Sänger, der seine Ausbildung noch von Stockhausen erhielt und bis ins hohe Alter eine außerordentliche Stimmfrische bewahrte. Schließlich war er ein begabter Bildhauer, der zahlreiche lebensechte, formstark modellierte Plastiken schuf“ (Hugo Michaelis gestorben, Westfälische Neueste Nachrichten 1933, Nr. 263 v. 11. November, 3).

Uwe Spiekermann, 6. Juni 2022

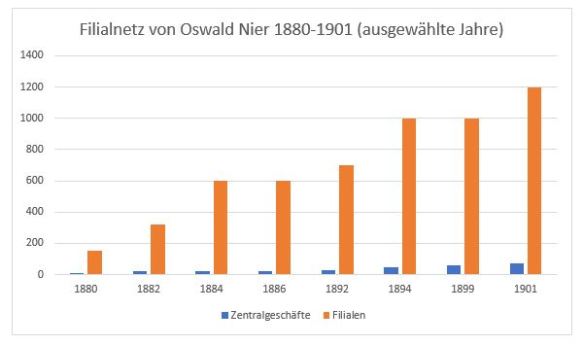

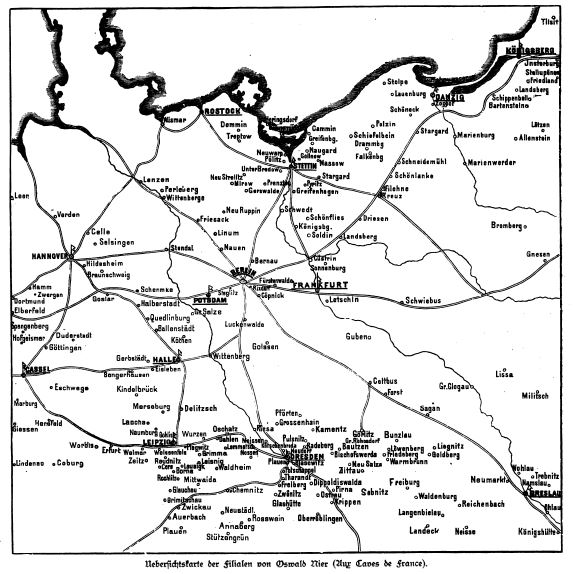

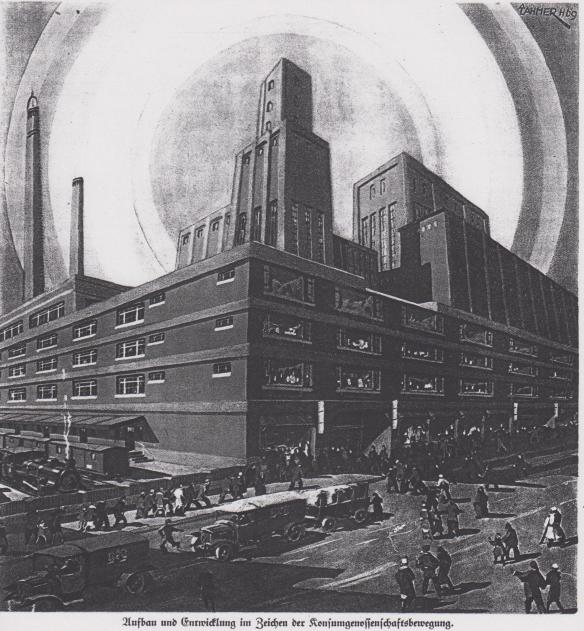

Dieses quantitative Wachstum ist allein mit dem Bevölkerungswachstum, der Urbanisierung und langsam steigenden Realeinkommen nicht hinreichend zu erklären. Innere Veränderungen innerhalb des Handels waren ebenso bedeutsam: Zum einen erweiterte sich das Warensortiment. Erstens wuchs der Absatz der ehedem den Krämern vorbehaltenen Kolonialwaren: Kaffee, Kakao, Tee und Zucker wurden zu bedeutenden Massengütern mit attraktiven Gewinnspannen. Zweitens integrierte der ladengebundene Einzelhandel große Teile des Handels mit Landesprodukten, also mit Kartoffeln, Gemüse, Milch und Molkereiprodukten sowie Mehl und Müllereiwaren. Drittens schließlich nahmen Zahl und Bedeutung gewerblich be- und verarbeiteter Lebensmittel stetig zu: Anfangs waren dies Halbfabrikate, etwa Teigwaren, Präserven und Konserven. Es folgten Suppenpräparate, Backutensilien, Puddingpulver oder Malzkaffee. Diese neue Warenfülle war von einem Geschäftstyp allein nicht mehr zu bewältigen.

Dieses quantitative Wachstum ist allein mit dem Bevölkerungswachstum, der Urbanisierung und langsam steigenden Realeinkommen nicht hinreichend zu erklären. Innere Veränderungen innerhalb des Handels waren ebenso bedeutsam: Zum einen erweiterte sich das Warensortiment. Erstens wuchs der Absatz der ehedem den Krämern vorbehaltenen Kolonialwaren: Kaffee, Kakao, Tee und Zucker wurden zu bedeutenden Massengütern mit attraktiven Gewinnspannen. Zweitens integrierte der ladengebundene Einzelhandel große Teile des Handels mit Landesprodukten, also mit Kartoffeln, Gemüse, Milch und Molkereiprodukten sowie Mehl und Müllereiwaren. Drittens schließlich nahmen Zahl und Bedeutung gewerblich be- und verarbeiteter Lebensmittel stetig zu: Anfangs waren dies Halbfabrikate, etwa Teigwaren, Präserven und Konserven. Es folgten Suppenpräparate, Backutensilien, Puddingpulver oder Malzkaffee. Diese neue Warenfülle war von einem Geschäftstyp allein nicht mehr zu bewältigen.