Ein weiteres Kapitel Propaganda. Ein weiteres Mal NS-Propaganda. Eine weitere Analyse eines Kernelements modernen Lebens, entsprechend weit vorher einsetzend, bis heute öffentliches, ja wieder alltägliches Thema. Es wird um Luftschutz gehen, den hierzulande, nicht den in der Ukraine, in Russland, in den laufenden und den kommenden Kriegen. Den Luftschutz, der während des Ersten Weltkrieges als Thema aufkam, Ende der Weimarer Republik vielfach gefordert und gefördert wurde. Der im nationalsozialistischen Reichsluftschutzbund dann zur öffentlichen, zur völkischen Aufgabe mutierte, verpflichtend grundsätzlich für jedermann, jedefrau. Und natürlich um die damit geschaffenen Außenseiter, die Miesmacher und Kritikaster, die Miesriane, alle die, die nicht mitziehen wollten. Und die deshalb die Luftschutzgemeinschaft, die Volksgemeinschaft störten, unterminierten. Die zwingend belehrt und bekämpft werden mussten. Argumentativ, denunzierend, ausgrenzend.

Wir werden chronologisch-zwiebelhaft in mehreren Schritten vorgehen: Den neuartigen Luftschutz, dessen Ausgestaltung bis zur Machtzulassung der konservativ-nationalsozialistischen Regierung, ihn gilt es eingangs vorzustellen, insbesondere dessen gesellschaftliche Folgewirkungen. Da alle mitziehen mussten, um die Abwehr leistungsfähig auszugestalten, musste man Abweichler integrieren. Das aber war schwierig, gab es doch Kritik und Verweigerung. Staatliche Propaganda zielte auf innere Kohäsion, grenzte Störenfriede aus, vom Ersten Weltkrieg bis hin zum Reichsluftschutzbund. Dessen Geschichte ist anschließend genauer darzustellen, sein Janusgesicht zwischen der Verteidigung des Elementaren und der für einen Angriffskrieg erforderlichen Wehrhaftigkeit. Übungen zunehmend größerer Teile der Bevölkerung waren dafür unabdingbar, denn der Feind, der äußere, würde keinen Fehler verzeihen. Um die damit einhergehende Dynamik, um die für das Gelingen unabdingbare Gefolgschaft näher einzufangen, werden wir dann eine bisher unbekannte Propagandakampagne aus Sachsen genauer analysieren. Kurz nach der Okkupation Österreichs, vor der Besetzung des Sudetenlandes, schließlich der Tschechoslowakei, schien das nötig, denn Widerstand konnte nicht ausgeschlossen werden. Diese Miesrian-Kampagne präsentierte eine der vielen (imaginären) Negativfiguren, von denen die NS-Propaganda, doch nicht nur sie, übel reich ist. Der Miesrian zog nicht mit. Die Kampagne benannte ihn, materialisierte die bösen Gedanken vieler, den Unwillen sich einzugliedern. Es geht also um den modernen Menschen, einen, der wählen kann – und dessen Wahlmöglichkeiten vom modernen Staat strikt begrenzt wurden.

Luftschutz als neue Aufgabe der Zivilverteidigung der Zwischenkriegszeit

Der erste Weltkrieg war zwar ein Krieg auch zwischen Luftstreitkräften, doch kein Bombenkrieg. Die fast 200.000 produzierten Militärflugzeuge wurden meist frontnah als Jagd- und Aufklärungsmaschinen eingesetzt. Der Krieg gegen das Hinterland war auch aus technischen Gründen limitiert, einzig die deutschen Zeppeline begannen seit Ende 1915 mit ihren insgesamt 124 Angriffen auf Großbritannien, seit 1917 folgten zudem Bomber. Der Aufwand für die Luftabwehr und die Verluste an (eigenem) Kriegsmaterial waren immens, doch auf der Insel wurden „nur“ 1414 Personen getötet und die Zerstörungen von Hafen- und Industrieanlagen blieben relativ gering. Französische, britische und US-amerikanische Bomberbesatzungen töteten im Westen des Deutschen Reichs parallel 729 Menschen (Dietmar Süß, Tod aus der Luft. Kriegsgesellschaft und Luftkrieg in Deutschland und England, Bonn 2011, 29). Auch dies hatte keine strategische Bedeutung, Transport- und Produktionskapazitäten blieben intakt. Wichtiger fast waren die propagandistischen Wirkungen, denn Erfolge und Verluste wurden auf allen Seiten genutzt, um den Feind zu benennen, Hass zu schüren, zum Durchhalten zu motivieren. Der Bombenkrieg kroch in die Köpfe, die Imagination der Vernichtung aus der Luft nahm zunehmend Gestalt an.

Bombenkrieg gegen Großbritannien; Beerdigung getöteter Kinder in Karlsruhe (Lustige Blätter 30, 1915, Nr. 6, 16 (l.); Die Wochenschau 8, 1916, 1001)

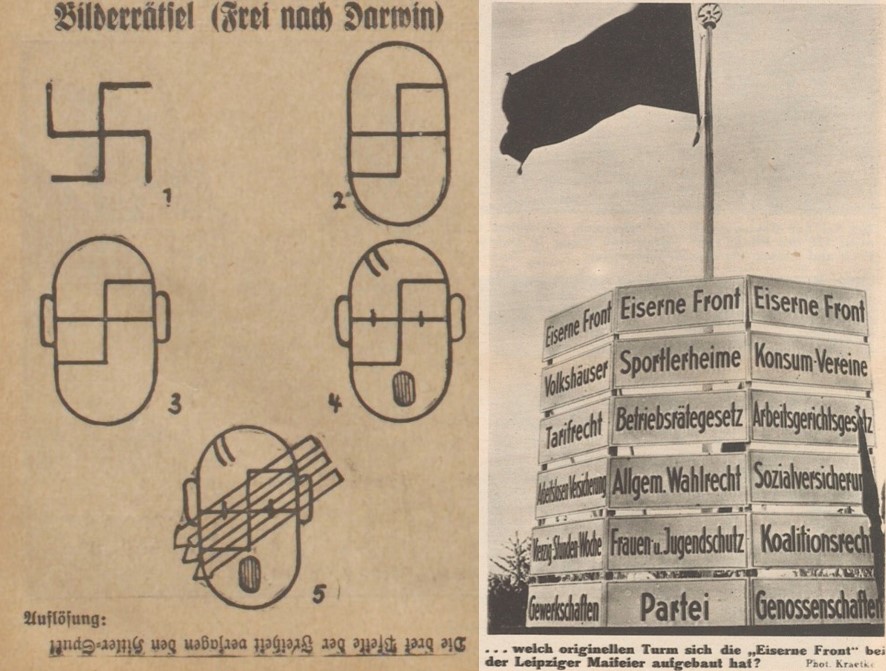

Der Versailler Friedensvertrag von 1919 hielt nicht nur die Reichswehr bewusst klein, sondern untersagte auch den Aufbau von Luftstreitkräften, ebenso weiteren aktiven Luftschutz durch Erdabwehrkräfte, Flugabwehrkanonen und Flakscheinwerfer. Für die Militärs, aber auch breite Teile der deutschen Öffentlichkeit, war dies demütigend, empfand man sich angesichts der weiter bestehenden und vielfach ausgebauten Luftflotten der Alliierten doch schutzlos. Während der zivile Flugzeug- und Luftschiffbau breite öffentliche Resonanz fand, Transport- und Passagierflugzeuge von Fokker und Junkers für eine neue Mobilität und globale Zukunftsmärkte standen, war man offiziell von der militärischen Entwicklung abgeschnitten. Die geheime Kooperation insbesondere mit der Sowjetunion erlaubte den Anschluss an die technische Entwicklung, doch schien man abgehängt, stand nicht an der Spitze. Die Amerikafahrt von LZ 127 „Graf Zeppelin“ unterstrich 1928 zwar die Weltgeltung der deutschen Ingenieurskunst. Doch trotz der im Januar 1926 erfolgten Gründung der Luft Hansa blieb der Makel der halbierten Luftmacht prägend (Botho von Römer, Die Deutsche Luft Hansa, Illustrierte Technik für Jedermann 5, 1927, 373-377). Während nicht nur Techniker schon über Raketentechnik und Raumfahrt sinnierten, die Populärkultur derartige Träume neu zu erschließender Räume aufgriff und multiplizierte, war die weitere Entwicklung von der Gnade der Garantiemächte des Versailler Vertrages abhängig.

Das Pariser Luftfahrtabkommen vom Mai 1926 lockerte einige der 1919 festgeschriebenen Beschränkungen, ermöglichte den Ausbau der zivilen Luftfahrt und eines zivilen Luftschutzes. Militärs und Politiker bestimmten die öffentliche Debatte, die sich einerseits auf die imaginierte Bedrohungslage konzentrierte, anderseits auf die daraus zu ziehenden institutionellen und organisatorischen Konsequenzen (Bernd Lemke, Luftschutz in Großbritannien und Deutschland 1923-1939, Phil. Diss. Freiburg i.Br. 2001 (Ms.), 125-207 (mit zahlreichen Quellen)). Luftschutz war eine Querschnittsaufgabe, die an sich funktional ausdifferenzierte Subsysteme der modernen Gesellschaft in einen neuen Zusammenhang bringen wollte. Luftschutz war eben nicht an Experten zu delegieren, sondern erforderte den Einsatz aller. Derartige Mobilisierung erforderte Propaganda, um ein begründetes Arsenal von „strengen, präzisen und erwiesenen Regeln“ festzuschreiben (Jacques Ellul, Propaganda. Wie die öffentliche Meinung entsteht und geformt wird, Frankfurt a.M. 2021 (ebook), 21). Diese Propaganda richtete sich an alle, an die Masse – zugleich aber an jeden Einzelnen. Es ging, in den bereits vorgepreschten Staaten der früheren Entente, doch auch in den nun nachholenden Ex-Mittelmächten, um die freiwillige Konditionierung von Menschen in einem Bedrohungs- und Handlungskollektiv – wie etwa zeitgleich im vom Automobil umgestalteten Straßenverkehr. Jeder hatte dabei eine Funktion, seine quasi unverzichtbare Aufgabe. Doch Erfolg konnte er nur in der Gruppe haben, entsprechend umfassend war der Zwang zum Mitziehen, zur Zustimmung. Die Propaganda zielte entsprechend darauf, dem Individuum keine Möglichkeit zu geben, sich vermeintlichen Sachlogiken zu entziehen (Ellul, 2021, 25).

Aggressives Ausland, schutzloses Deutsches Reich: Militärflugzeuge in Europa 1928 (Militär-Wochenblatt 113, 1929, Sp. 1153-1154)

Für unser Fallbeispiel im Sachsen des Jahres 1938 sind die weitreichenden Folgen der während der Weimarer Republik entwickelten Grundkonzeption entscheidend, nicht die Unterschiede zwischen den nach dem Pariser Luftfahrtabkommen gegründeten privaten Interessenverbänden, vorrangig dem Verein Deutscher Luftschutz (1927) und der Deutschen Luftschutzliga (1931). Das Reichskabinett hatte sich 1927 für passive Schutzmaßnahmen ausgesprochen, rechtfertigte dies mit der „Fürsorge gegen öffentliche Notstände“ der Polizeibehörden. Es herrschte ein Kult der Sachlichkeit, der Überparteilichkeit. Pointiert hieß es: „Die Durchführung solcher Maßnahmen ist weder eine militärische noch eine politische Angelegenheit“ (Vorbereitung des zivilen Luftschutzes, Düsseldorfer Stadt-Anzeiger 1932, Nr. 62 v. 2. März, 1).

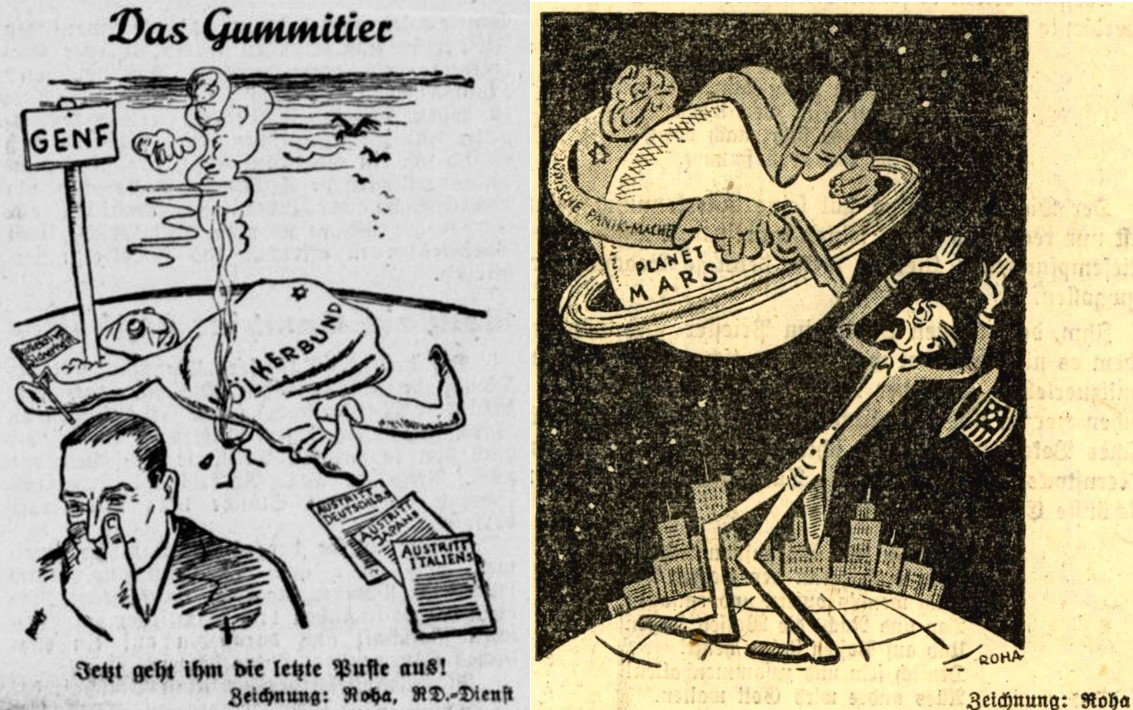

Im Vordergrund der Propaganda stand in immer neuen Variationen die vermeintliche Schutzlosigkeit des Deutschen Reiches. Wie schon vor 1914 hieß es „Feinde ringsum!“, der Ruhrkampf 1923 hatte die aggressiven Ziele insbesondere Frankreichs scheinbar unter Beweis gestellt. Dem Kult der Sachlichkeit entsprach eine vor allem von Militärs getragene Aufklärung über die Gefahrenlage, über die mögliche Prävention. Die strukturelle Analogie zum Ernährungs- und Gesundheitssektor ist offenkundig. Es hieß, nicht der vielbeschworene Gaskrieg sei die eigentliche Gefahr, sondern die Verwüstung der ökonomischen Basis, der Infrastruktur und des persönlichen Besitzes. Das sei Folge des „Abrüstungsverrats“ der Ententemächte, des Völkerbundes ([Constantin] v. Altrock, Luftkrieg und Luftschutz, Militär-Wochenblatt 113, 1929, Sp. 1155-1156, hier 1156). Passend zur „Verständigungspolitik“ unter Außenminister Gustav Stresemann (1878-1929) wurde der Luftschutz als defensiv präsentiert, entsprach der Versöhnungsrhetorik der Vernunftrepublikaner. Die konservativ-nationalsozialistische Regierung konnte ab 1933 mit Forderungen nach „Gleichberechtigung“ daran unmittelbar anknüpfen.

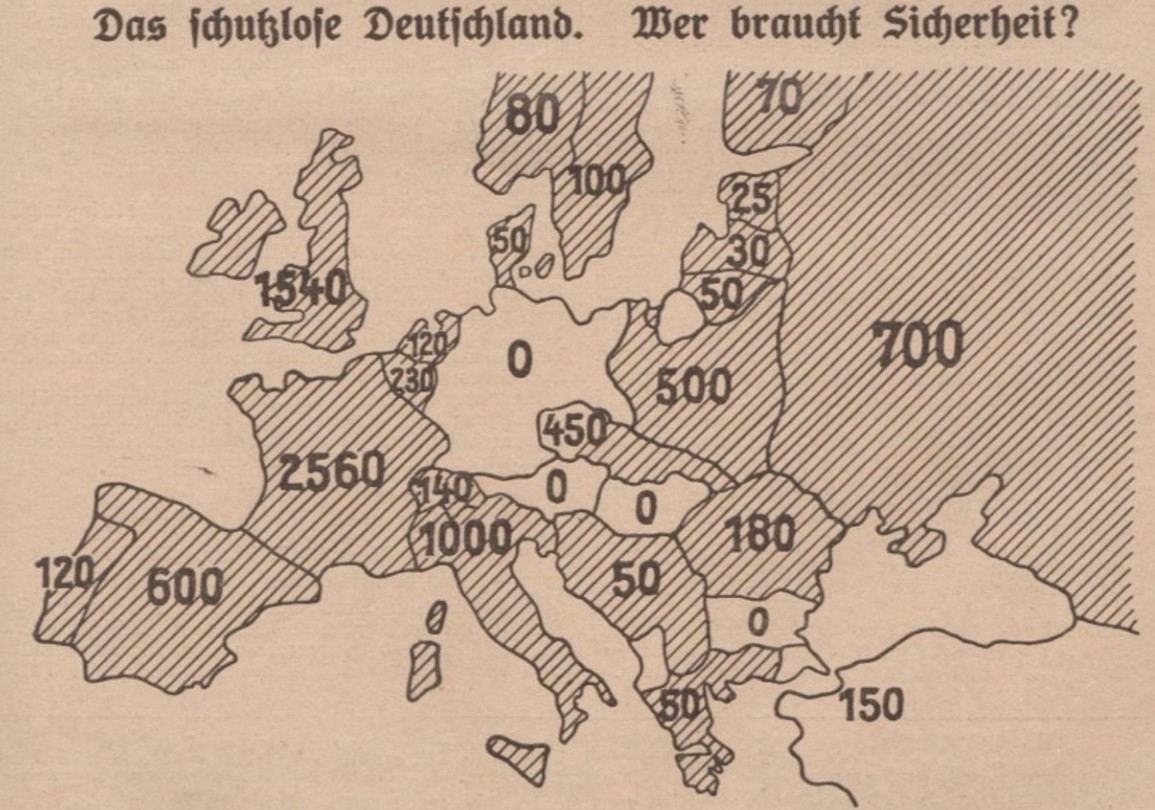

Angst vor den Wirkungen: Frankreichs Prototypen des geplanten Bombers „Dyle et Bacalan“ als Drohkulisse (Illustrierter Beobachter 9, 1934, 737)

Polizei-Hauptmann Rudolf Pannier (1897-1978), späterer Standartenführer der Waffen-SS, betonte entsprechend Anfang 1933: „Wir haben die Pflicht, die deutsche Bevölkerung vor einer ihr möglicherweise drohenden Gefahr, die den Charakter einer ungeheuren Katastrophe haben wird, durch vorbeugende Maßnahmen zu schützen und durch ihr Vorhandensein den Anreiz zu Luftangriffen auf deutsches Gebiet abzuschwächen“ (Deutschland in Luftnot, Hamburgischer Correspondent 1933, Nr. 59 v. 4. Februar, 5). Der private Luftschutz unter amtlicher Leitung popularisierte bereits während der Präsidialdiktatur entsprechend umfangreiche Eingriffsverpflichtungen (Für Schaffung des zivilen Luftschutzes, Wilhelmsburger Zeitung 1932, Nr. 12 v. 15. Januar, 5). Der Luftschutz des NS-Regimes intensivierte anfangs ohnehin laufende Maßnahmen (Bernd Lemke, Luftschutz in Großbritannien und Deutschland 1923 bis 1939, München 2005, 98-101). Das neu gegründete Luftfahrtministerium übernahm, eine neue Spitzenorganisation bündelte die bestehenden Luftschutzvereine im April 1933. Die Abwehrmittel schienen begrenzt, doch durch präzise Verhaltensroutinen, durch einen Gleichklang der Abwehr könne man den Gefährdungen trotzen. „Luftangriffe sind eine Nervenprobe!“, der aufgeklärte Einzelne würde daran nicht zerbrechen. Das Ziel war eine Umformung der Nation, des Volkes, passend zu den die Weimarer Republik prägenden Utopien des Neuen Lebens, des Neuen Wohnens: „Die Vielgestaltigkeit der im Luftschutz zu leistenden Kleinarbeit erfordert ein hohes Maß von uneigennützigem Leistungseifer bei allen Führern und Helfern“ ([Alfred] Richter, Nationaler Staat und Luftschutz, Hamburger Tageblatt 1933, Nr. 251 v. 14. Oktober, 9).

Luftschutzübung bei der Oranienburger Auergesellschaft im Juni 1931 (Richard Roskotten, Ziviler Luftschutz, Düsseldorf 1932, vor 17)

Kritik und Rückfragen

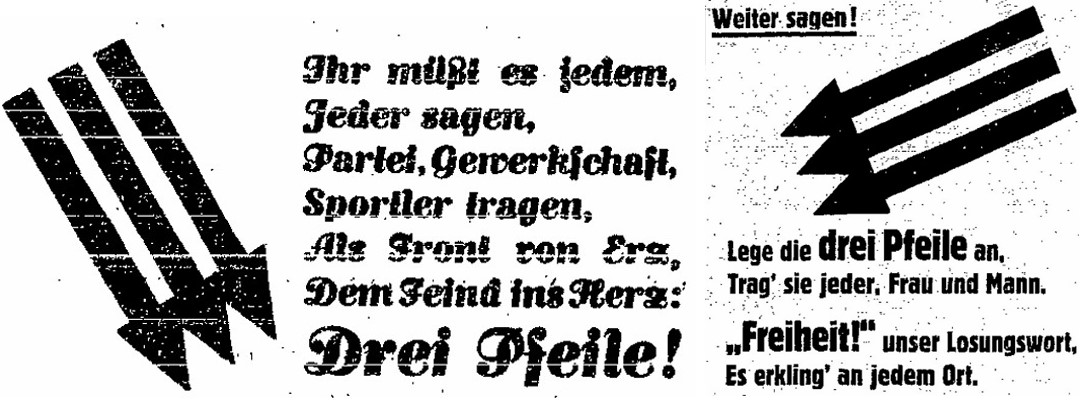

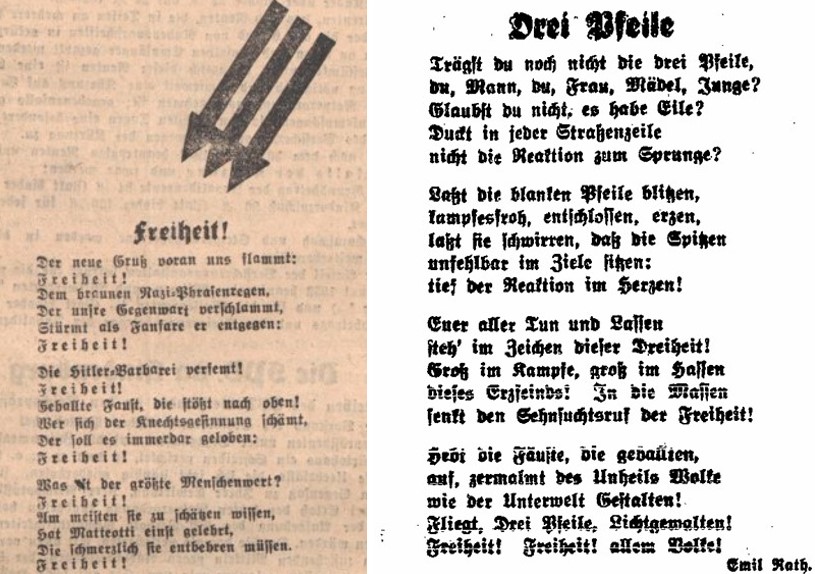

Während der Weimarer Republik und der Zeit der Präsidialdiktatur war der Luftschutz jedoch (noch) keine Massenbewegung. Pazifisten, Mitglieder von DDP und Zentrum, insbesondere aber Sozialdemokraten kritisierten ihn zudem als Teil einer umfassenden Militarisierung der Gesellschaft: Die wachsende Zahl öffentlicher Luftschutzübungen rief stetig Kritik hervor: „Es wurde Krieg gespielt. In Kiel stand die ganze Stadt unter dem Eindruck der Uebung. Schulkinder erhielten Mullbinden um den Mund und wurden so ins Freie geführt, Hunderte von Angestellten eines Warenhauses mußten die Flucht in bombensichere Keller üben, die Sirenen heulten, und am Abend wurde die Stadt völlig verdunkelt – alles wie im Kriege. […] Man bereitet sich würdig vor auf den nächsten Ausbruch des Wahnsinns. […] Es geht von solchem Kriegsspiel, das nach dem Vorbild anderer Länder nun auch in Deutschland geübt wird, eine psychologische Wirkung aus, die dem Willen zum Frieden und zur Verständigung der Völker schweren Abbruch tut. Dies Kriegsspiel setzt einen Feind voraus, der unter Bruch der Verträge zum Kriege schreitet und den Krieg mit den grausamsten Mitteln des Gaskrieges aus der Luft gegen die Zivilbevölkerung führt“. Deutlich benannten die Kritiker die in Technokratie und militärischer Logik eingebundenen Vorannahmen: „Diese Spiele legen Zeugnis ab von wachsendem Mißtrauen, nicht von wachsender Verständigung! Das ist nicht moralische Abrüstung, sondern unmoralische Aufrüstung, und es wäre die Aufgabe einer wirklichen Abrüstungskonferenz, solche Kriegsspiele international zu verbieten“ (beides nach Luftkrieg. Die Perspektive zum nächsten Krieg, Vorwärts 1932, Nr. 423 v. 8. September, 3).

Derartige Kritik war auch im Ausland weit verbreitet. Versuche der rechtlichen Einhegung der neuen Gefahren begannen schon vor dem Abheben erster Motorflieger: Bereits vier Jahre vor dem Flug der Gebrüder Wright erließ die Haager Friedenskonferenz 1899 ein nach fünf Jahren wieder ausgelaufenes Verbot des Luftbombardements der Zivilbevölkerung. 1907 fügte man der Haager Landkriegsordnung einen neuen Artikel 25 hinzu, der die unterstützende Bombardierung angegriffener Städte zuließ, nicht aber Luftangriffe im Hinterland. Wesentlich umfassender war die Haager Luftkriegskonvention von 1923, die nicht nur die „Terrorbombardierung“ von Nichtkombattanten (Art. 22) untersagte, sondern auch eine „unterschiedslose Bombardierung der Zivilbevölkerung“ (Art. 24) (Heinz Marcus Hanke, Die Haager Luftkriegsregeln von 1923 […], Revue Internationale de la Croix-Rouge 42, 1991, 139-172, hier 144-145). Der Rechtstext wurde allerdings nicht ratifiziert, dies hätte die Luftflotten radikal limitiert, hätte man doch gegnerische Städte und Infrastruktur als solche kaum mehr angreifen können. Dennoch unterstrich die Konvention, dass es Alternativen zur aktiven und passiven Luftrüstung hätte geben können. Die Kritiker des neuen deutschen Luftschutzes nahmen dies auf, hinterfragten die immensen Kosten und den unklaren Nutzen der öffentlichen und privaten Aufwendungen. Und sie hoben stetig hervor, dass Luftschutz nur Teil der „Propaganda für Deutschlands Aufrüstung in der Luft“ sei (Luftschutz? Neue Organisation, neue Zeitschrift, neue Kosten, Vorwärts 1931, Nr. 447 v. 24. September, 2).

Der Luftkrieg wurde in der Zwischenkriegszeit angesichts leistungsfähigerer Flugzeuge und Bomben also nicht nur radikaler als zuvor durchgespielt, erschien nicht nur als eine neue Phase möglicher Destruktion und des Sieges aus der Luft, ohne den Einsatz der Landheere. Man versuchte zugleich, ihn rechtlich einzuhegen und die Gründe für einen umfassenden Luftschutz abzuschwächen. Doch das waren Minderheitenpositionen. Schon lange vor der Machtzulassung der konservativ-nationalsozialistischen Regierung gab es einen gesellschaftlichen Konsens über eine passive Wehrhaftigkeit. Auch Sozialdemokraten unterstützten und förderten. Die im Luftschutzgedanken angelegte Dynamik nahm nun Fahrt auf: Der Blick wurde anfangs auf den Feind von außen gerichtet. Danach ging es um die Festigung im Innern. Und schließlich begann der Kampf gegen den inneren Feind.

Miesmacher vor den NS-Kampagnen

Diesen inneren Feind kannte man – aus dem Ersten Weltkrieg. Er erschien in vielen Formen, bedrohte den Sieg, das Durchhalten. Und die Dolchstoßlegende sah in ihm die Ursache für die unerwartete Niederlage. Die Heimat, nicht das unbesiegte Heer, habe die Nerven verloren, den Sieg verschenkt, den Dolch in den Rücken der Soldaten gestoßen. Abstrus, denn die Oberste Heeresleitung selbst hatte seit dem 28. September 1918 auf sofortige Waffenstillstandsverhandlungen gedrungen, andernfalls würde die Front in absehbarer Zeit zusammenbrechen (Jörn Leonhard, Die Büchse der Pandora. Geschichte des Ersten Weltkriegs, 4. durchges. Aufl., München 2014, 877-878). Deutschland und seine Verbündeten waren militärisch besiegt worden, wenngleich die Kämpfe (noch) nicht auf deutschem Boden tobten.

Der innere Feind hatte viele Gesichter, viele Namen. Besonders bekämpft wurden die „Miesmacher“, eine Antigeneralisierung des Rückfragens, der Unterminierung der Zuversicht: „Die Miesmacher sind wieder an der Arbeit. Sie tuscheln, es müsse doch ziemlich schlecht stehen, wir kämen ja gar nicht vorwärts; sie hätten zuverlässige Kunde von ‚furchtbaren Verlusten‘“ (Die Entscheidungsschlacht, Coburger Zeitung 1914, Nr. 262 v. 7. November, 1). Der Miesmacher diente anfangs als Blitzableiter, war Projektionsfläche angesichts des ausbleibenden raschen Sieges der deutschen Armeen. Wurde anfangs noch an die patriotische Pflicht erinnert, „die Stimmung in den Schützengräben zu verbessern“ (Gegen die Miesmacher, Münchner Neueste Nachrichten 1914, Nr. 663 v. 28. Dezember, 2), so setzte schon Ende 1914, trotz millionenfacher Liebesgaben, eine wachsenden Kritik am fehlenden Verständnis der Heimat ein. Der Chemnitzer Sozialdemokrat Hugo Poetzsch (1863-1946) schrieb „von einem heiligen Zorn […] gegen die Miesmacher und Schwarzseher, die mit ihrer Schreiberei im Inland und in der ausländischen Presse […] dazu beitragen, daß der Krieg verlängert, die Leiden unserer Genossen vergrößert werden.“ Für ihn ging es um „den Willen und die Fähigkeiten […] durchzuhalten, mitzuhelfen, [und so, US] den Kämpfern, die sich für uns opfern, die Nervenkraft und die Seelenstärke bis zu einem dauernden Frieden zu erhalten“ (Pulsnitzer Wochenblatt 1915, Nr. 18 v. 9. Februar, 2).

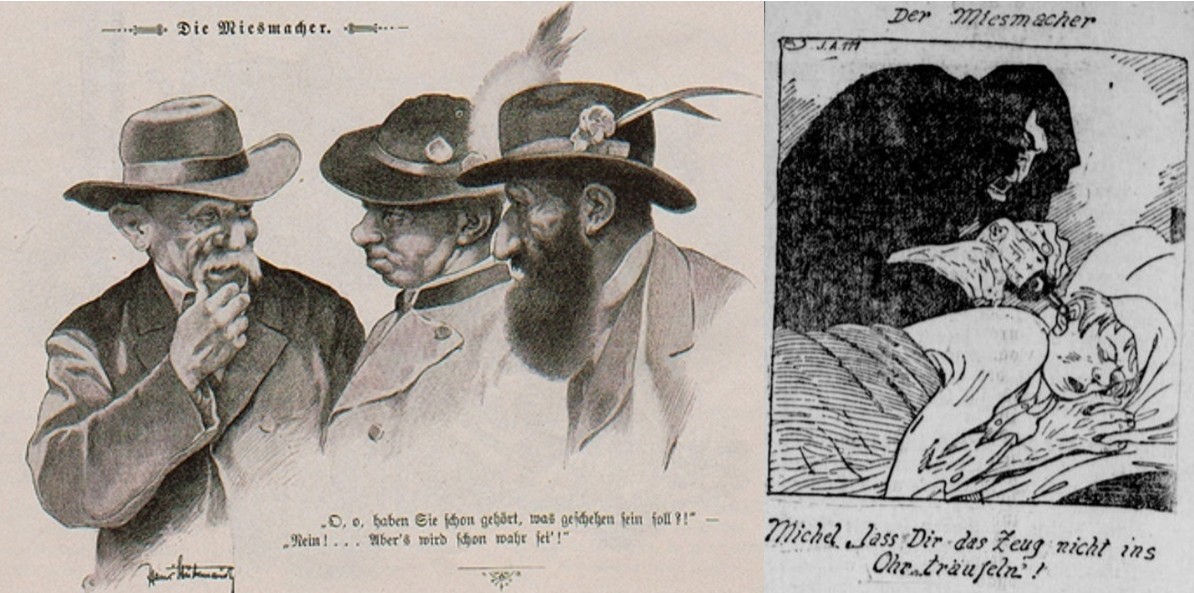

Die Miesmacher als Stimmungstöter (Lustige Blätter 145, Nr. 45, 10)

Schon Anfang 1915, als nach dem Scheitern der Offensive im Westen und dem Beginn des Grabenkrieges intern um die Gründe für die Fortsetzung des Krieges gerungen wurden, wuchs die Parade der inneren Feinde: Flau- und Miesmacher, Pessimisten, Skeptiker, Bierphilister, Besserwisser und Stubenhocker – sie alle glaubten Lügen, verbreiteten Gerüchte an Stammtischen und beim Klatsch (Prospekt, Jugend 20, 1915, 31). Die Vorstellung einer einheitlich zusammenstehenden Nation wurde nicht als kurzfristige Aufwallung und imaginäre Fiktion verstanden, sondern trotzig hochgehalten, völkisch weiter aufgeladen: „Nie lebte in einem kämpfenden Volk ein gleiches Vertrauen! Und dennoch – Es leben unter uns die ‚Miesmacher‘; also genannt nach einem jüdischen Ausdruck von seltsam zutreffendem Wortklang. Wirklich: schon der Wortklang sagt uns, mit welcher Art Leute wir es zu tun haben.“ Dabei blieb es nicht, denn im Kampf, im Krieg sind Differenzierungen unerwünscht. Stattdessen wandte man sich denunzierend gegen die inneren Feinde: Sie „bedeuten eine Gefahr, die bekämpft werden muß. Denn ihre, gelinde ausgedrückt, melancholischen Betrachtungen und Erwägungen wirken wie eine ansteckende Krankheit. Bazillenträger sind sie. Ihr Zustand ist pathologisch, sie sind seelisch nicht recht normal“ (beide Zitate n. Die Miesmacher. Plauderei des Meergeistes, Daheim 51, 1914/15, Nr. 30, 13). Die Miesmacher erschienen als alte selbstbezügliche Männer mit begrenztem Horizont: „Mit euch könnt’s man nicht wagen, / Solch Weltenschlacht zu schlagen, / Hinweg von hier, ihr Drohnen, / Sonst möcht‘ ich’s bös euch lohnen!!‘“ (H[ermann] Stockmann, Roland und die Miesmacher, Fliegende Blätter 142, 1915, 164-165, hier 165). Der deutsche Volkskörper schien gefährdet, es drohte „Ansteckung und Uebertragung. […] Wenn erst in den Adern deiner Söhne dies Gift zu wirken beginnt, dann sieh zu, wer dein Schwert tragen soll“ (Maria Diers, Der Schwarzseher deutscher Nation, Münchner Neueste Nachrichten 1915, Nr. 60 v. 3. Februar, 2).

Der Miesmacher als vielgestaltige Negativfigur während des Ersten Weltkrieges (Fliegende Blätter 145, 1916, 136 (l.); Lüner Zeitung 1917, Nr. 104 v. 31. August, 6)

Entsprechend verschärfte sich der Ton spätestens als Mitte 1915 klar wurde, dass der Krieg deutlicher länger und härter werden würde. Der Kampf gegen den inneren Feind wurde nun auch zu einem aktiven Akt der inneren Hygiene. Nicht Geldstrafen, nicht Freiheitsstrafen seien angemessen, sondern „die beste Kur für diese Nörgler, Hetzer und Miesmacher“ sei das Stahlbad an der Front (Drei Wochen Schützengraben, Münchener Stadtanzeiger 1915, Nr. 37 v. 11. September, 3). All dies weitete die Entfremdung von Front und Heimat, denn „an der Front ist man der vergiftenden Luft aller Wehleiderei, der Besserwissenwoller, der Eigensüchtigen und Miesmacher entrückt, da herrscht Größe, weiter Blick, freies Aufatmen“ (Erich Deetjen, Schützengraben-Betrachtungen, Daheim 52, 1915/16, Nr. 20, 23-24, hier 24).

In diesem Ton ging es auch 1916/17 weiter, „Herr Angstmeier, Fräulein Zitterig und Tante Miesmacher“ wurden immer wieder beschworen, um Menschen Zustimmung abzuverlangen, sich ihr Geld anzueignen (Aber wie ist es mit der Sicherheit der Kriegsanleihen?, Erzgebirgischer General-Anzeiger 1916, Nr. 210 v. 9. September, 7). Der innere Feind kam parallel auf die Bühne, war Teil der staatlichen zensierten Populärkultur. Reichsweit spielten Theater „Kriegs-Einakter“, darunter auch „Die Miesmacher oder der Krieg am Stammtisch“ (Münchner Neueste Nachrichten 1916, Nr. 13, 8). Otto Reutter (1870-1931) sang eben nicht nur melancholisch nachdenkliche Lieder auf seinen im Mai 1917 in Verdun gefallenen Sohn, sondern auch Propagandaschlager, darunter „Das sind die Richtigen, die hab‘ ich gern (Gegen die Miesmacher)“ (Dortmunder Zeitung 1917, Nr. 126 v. 10. März, 7). 1918, kurz vor der Niederlage, gab es schließlich eine neuerliche Konjunktur des Kampfes gegen die Miesmacher, die späteren „Novemberverbrecher“ ließen grüßen. Hohenzollernprinz Heinrich (1862-1929) warnte vor ihrer seelenvergiftenden Kraft, lokale Militärkommandeure verschärften angesichts von Streiks, Hungerkrawallen und Friedenssehnsucht die Strafbestimmungen (Prinz Heinrich gegen die Schwarzseher, Coburger Zeitung 1918, Nr. 183 v. 7. August, 2; Gegen die Miesmacher, ebd., Nr. 201 v. 28. August, 1). Und während Hindenburg und Ludendorff die Niederlage längst eingestanden hatten, zogen Pfarrer gegen die „Miesmacher und Bauchwehpolitiker“ zu Felde: „Wen es gelüste, die ‚Dummheit der Parlamentarisierung‘ in Berlin mitzumachen, brauche nur nach Rußland zu schauen“ (Rosenheimer Anzeiger 1918, Nr. 220 v. 24. September, 2).

Miesemanns untergründige Zersetzungsarbeit (Illustrierte Zeitung 151, 1918, 521)

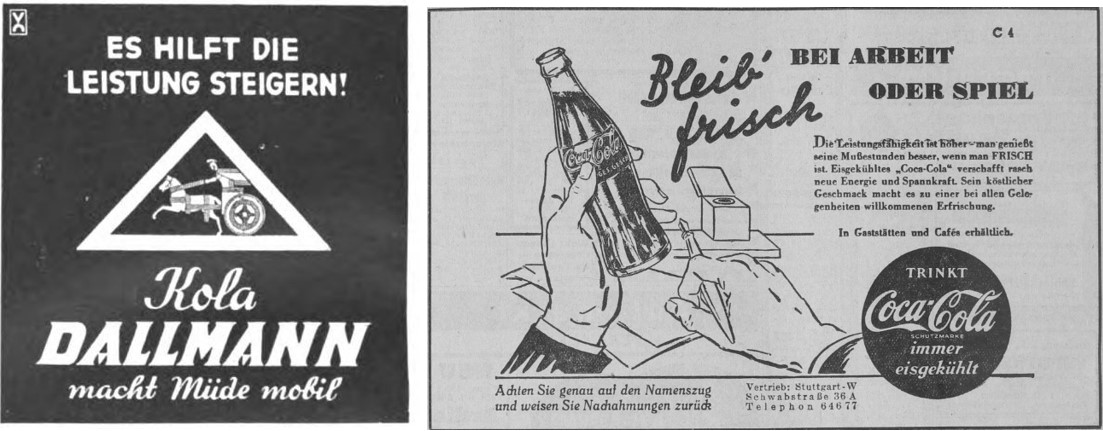

Überraschend ist, dass der „Miesmacher“ auch nach dem Ende des Kaiserreichs nicht verschwand (dies und vieles andere ignoriert Stefan Scholl, An den Rändern der Zugehörigkeit verorten: Meckerer und Märzgefallene als Grenzfiguren der >Volksgemeinschaft<, in: Heidrun Kämper und Britt-Marie Schuster (Hg.), Im Nationalsozialismus, T. 1, Göttingen 2022, 103-144). Im Gegenteil etablierte er sich just während der Weimarer Republik. Manches davon konnte noch als Wiederspiegelung der schlechten alten Zeiten dienen: Erwin Kern (1898-1922), rechtsextremer Mörder des deutschen Außenministers Walther Rathenau (1867-1922), konterte etwa die Kritik seiner Mittäter an den neben den Maschinenpistolen mitgeführten Handgranaten mit dem Freikorpsspruch: „Ihr seid ja alle Miesmacher“ (Die Rathenaumörder vor Gericht. (Fortsetzung.), Freie Presse für Ingolstadt 1922, Nr. 236 v. 13. Oktober, 1-2, hier 1). Doch der Miesmacher machte weiter Karriere, wurde demokratietauglich, mutierte zum pluralistischen Abgrenzungs- und Denunzierungsbegriff. Was immer geschah, die Miesmacher waren präsent, kritisierten die neue Rentenmark, die Nominierung Hindenburgs zum Reichspräsidentenkandidaten, die Verhandlungen um ein Ende der Rheinlandbesetzung (Coburger Zeitung 1923, Nr. 279 v. 28. November, 1; Rosenheimer Anzeiger 1925, Nr. 90 v. 21. April, 1; AZ am Abend 1926 v. 21. September, 1). Und da die Miesmacher immer die anderen waren, vermerkte man achselzuckend, dass „deren Geschlecht nicht umzubringen ist!“ (AZ am Morgen 1925, Nr. 129 v. 23. April, 3) Wie zuvor im Krieg hatte dies selbstdisziplinierende Folgen, wollte man doch nicht als Miesmacher verschrien werden (Ingolstädter Anzeiger 1925, Nr. 237 v. 17. Oktober, 2). Dennoch wurde er zu einer Art anthropologischen Konstante, denn „Menschen, die einem das Leben verekeln können“ gab es allüberall (Ingolstädter Anzeiger 1929, Nr. 266 v. 11. Februar, 4). Man richtete den Blick daher in andere Richtung, propagierte stattdessen Optimismus, Lebensmut und Tatendrang. Selbstoptimierung sollte den eigenen Miesepeter überwinden – was man auch heutzutage in dutzenden bedruckten Papierhaufen nachlesen kann, die sich explizit gegen Miesmacher wenden.

Doch der Begriff kann und konnte jederzeit wieder autoritär aufgeladen werden. „Miesmacher“ war und ist eben ein antimoderner Begriff der Eindeutigkeit, der kulturellen Hegemonie, des gezähmten Widerworts. In modernen Gesellschaften sind öffentliche Sachverhalte jedoch kontingent, können so, aber auch anders gehandhabt, müssen daher auch kontrovers diskutiert werden. Im politischen und wirtschaftlichen Meinungskampf der Weimarer Demokratie war der Miesmacher ein negatives Flaggenwort der (ersehnten, im Kleinen geduldeten) Diktatur, des Schweigebanns gegenüber Andersdenkenden. Seine gezielte Neuaufladung während der NS-Zeit verdeutlichte zugleich den langen Schattenwurf des Ersten Weltkrieges auf den Nationalsozialismus (vgl. Gerd Krumeich (Hg.), Nationalsozialismus und Erster Weltkrieg, Essen 2010).

Der Reichsluftschutzbund

Die während der Weimarer Republik und der Präsidialdiktatur etablierten Strukturen und Prinzipien dienten dem nationalsozialistischen Luftschutz ab 1933 als zu überwindendes Vorbild (Lemke, 2021, 126). Die bestehenden Organisationen gingen in dem am 29. April 1933 gegründeten Reichsluftschutzbund auf, verloren damit ihre begrenzte Unabhängigkeit (Paul Eduard Schriebl, Der Luftschutz im Deutschen Reich von 1933-1945, Diplomarbeit Graz 2021 (Ms.), 36-46). Sachlich-rational hieß es: „Der neue Bund wird auf nationaler Grundlage dem deutschen Volk die lebenswichtige Bedeutung des zivilen Luftschutzes vor Augen führen und streben, jeden Deutschen zu tätiger Mitarbeit zu gewinnen. Neben der Aufklärung und Werbung für den Luftschutz hat der Bund die Vorbereitung und Durchführung des Selbstschutzes der Zivilbevölkerung und die personelle Ergänzung des behördlichen Luftschutzes zur Aufgabe“ (Kölnische Zeitung 1933, Nr. 232 v. 29. April, 2). Die neue Dachorganisation unterstand allerdings dem NS-geführten Reichsluftschutzministeriums, dessen Leiter, der frühere Kampfflieger Hermann Göring (1893-1946), weitere Ziele in den Vordergrund rückte: Der Reichsluftschutzbund „soll in den breiten Massen die sittlichen Kräfte wecken, die zu selbstloser Arbeit und zu Opfern begeistern. Er soll in allererster Linie die moralischen Voraussetzungen schaffen, ohne die ein Volk nicht fähig ist, einen modernen Luftkrieg zu ertragen. Denn nur eine festgeschlossene, von unbeugsamem Lebenswillen beseelte Nation wird diesen Gefahren widerstehen können. […] Ein Volk, das sich untätig und willenlos feindlicher Willkür preisgibt, hat seine Existenz verwirkt. Ein Volk aber, das den eisernen Willen zur Selbsterhaltung in sich trägt, wird auch den Gefahren aus der Luft erfolgreich trotzen“ (Kölnische Zeitung 1933, Nr. 232 v. 29. April, 2). Die NSDAP hatte den passiven Luftschutz zuvor zwar immer gefordert, doch für sie hatte „ein aktiver Luftschutz unter Verwendung von Kampfflugzeugen, Bomben und Gasen aller Art“ Vorrang. Passiver Luftschutz sei hilfreich, erfordere aber eine geistige Mobilisierung der „ganzen Bevölkerung, weil der Krieg der Zukunft durch die Luftwaffe an keine schmale Front gebunden ist“ (beides n. Luftkrieg und Luftschutz, Völkischer Beobachter 1932, Nr. 119 v. 28. April, 5). Es ging um mentale Gleichschaltung, um Akzeptanz fremdgesetzter Vorgaben.

Schutz und Wehrhaftigkeit als Ziele (Edgar Winter, Luftschutz tut not, Berlin 1933, 1 (l.); Knipfer und Burkhardt, 1935, 79)

Mit staatlicher Unterstützung wurden die bestehenden Strukturen ausgebaut. Seit 1935, parallel zur Gründung der Luftwaffe, intensivierte man dann die Werbung für den Reichsluftschutzbund, er mutierte kurz danach hinter der Deutschen Arbeitsfront und vor der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt zur zweitgrößten Massenorganisation des NS-Staates (Jörn Brinkhus, Ziviler Luftschutz im „Dritten Reich“ – Wandel seiner Spitzenorganisation, in: Dietmar Süß (Hg.), Deutschland im Luftkrieg. Geschichte und Erinnerung, München 2007, 27-40). Der Aufbau des aktiven und passiven Luftschutzes erfolgte anfangs in kleinen Schritten. Ein Blick in meine Heimat, dem Hochsauerland, kann dies verdeutlichen. In der Kreisstadt Brilon präsentierte im August 1933 der Luftschutztrupp Ekkekard nach herzlicher Begrüßung durch Bürgermeister Sauvigny im Rathaus die Aufgaben und Ziele des „deutschen Luftschutzes“ (Sauerländische Zeitung 1933, Nr. 183 v. 11. August, 7), es folgte ein Vortrag, praktische Lehrgänge, dann die Ausbildung eines Lehrtrupps. Am 24. September feierte man im katholischen Vereinshaus die neu gegründete Ortsgruppe Brilon-Thülen des Reichsluftschutzbundes. NSDAP-Ortsgruppenführer Linhoff übernahm die Führung, Sauvigny wurde erster Stellvertreter, Feuerwehr, SA, SS und die Repräsentanten des Gymnasiums Petrinum waren im erweiterten Vorstand präsent (Ebd., Nr. 225 v. 29. September, 7). Kurz zuvor etablierte sich auch der Deutsche Luftsportverband in Brilon. Mit der vom Bürgermeister zugesagten Unterstützung wurde ein Flugplatz geplant und wenig später auch errichtet (Ebd., 1933, Nr. 202 v. 2. September). Luftabwehr und Pilotenrekrutierung gingen Hand in Hand. Josef Paul Savigny (1875-1967), rechter Zentrumsmann und aufgrund des Aufnahmestopps erst später NSDAP-Mitglied, war der bis heute stolz erinnerte Großvater des passionierten Fliegers Friedrich Merz (Merz: „Fliegen war schon immer der Traum meiner Jugend“, SZ.de 2022, Ausg. v. 3. August; Patrik Schwarz, Merz’ Großvater SA- und NSDAP-Mitglied, taz 2004, Ausg. v. 22. Januar). Brilon war typisch für kleinteilige Veränderungen im gesamten Deutsche Reich.

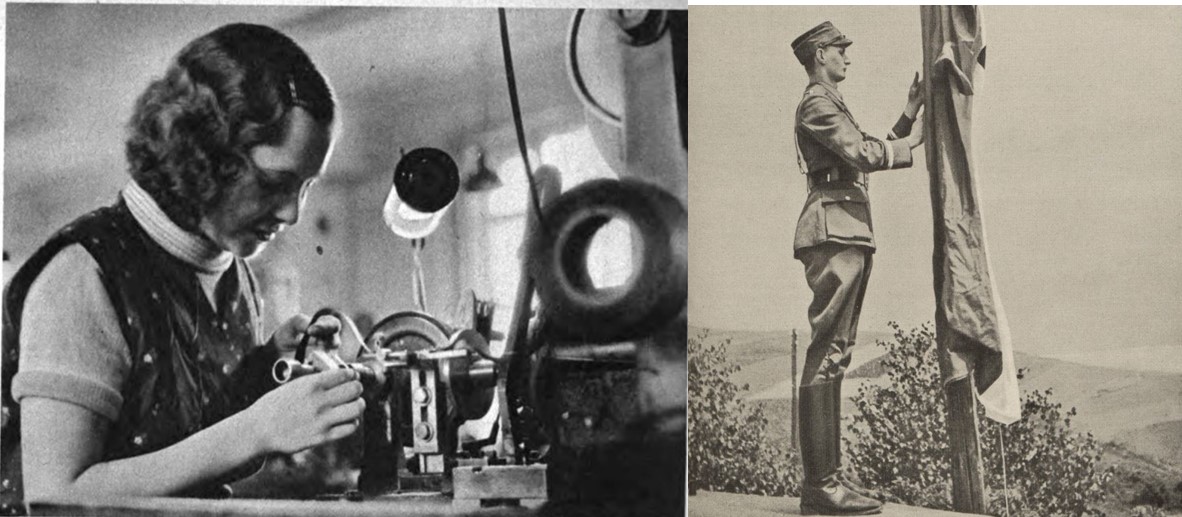

Diese banden allerdings beträchtliche (Human-)Ressourcen. Männer hatten vorrangige Aufgaben in Produktion und Wehrmacht, Frauen und die noch nicht waffenfähige Jugend sollten die Lücken schließen: „Deren Erziehung und Schulung im Frieden für ihre Aufgaben im Krieg erweitert den Aufgabenkreis des Staates auch in geistig-ethischer Hinsicht. Jeder Staatsbürger muß von dem selbstlosen Pflichtbewußtsein und Opferwillen zum Wohle des Volksganzen durchdrungen sein, nicht nur der männliche Teil der Bevölkerung […]“ (Winneberger, Der Luftschutz als staatspolitische Aufgabe, Bergedorfer Zeitung 1933, Nr. 246 v. 19. Oktober, 9). Luftschutz war zudem ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Experten, denn Planungsaufgaben wurden zentralisiert, der Städte- und Wohnungsbau erhielt neue Impulse, die urbane Verdichtung von Industrie und Bevölkerung war zu durchbrechen. Nicht länger sollte „das holde Chaos des Friedens“ herrschen, der Einparteienstaat konzentrierte sich auf seine Kernaufgabe: „Im Krieg begründet sich der Staat als Staat, und durch die beständige Bereitschaft zu ihm begründet er sich beständig neu“ (Hans Freyer, Der Staat, 2. Aufl., Leipzig 1926, 140, 143).

Standardslogans in den Tageszeitungen (Westfälischer Kurier 1938, Nr. 4 v. 6. Januar, 4 (o.); Tremonia, Ausg. F 1938, Nr. 42 v. 19. Februar, 12)

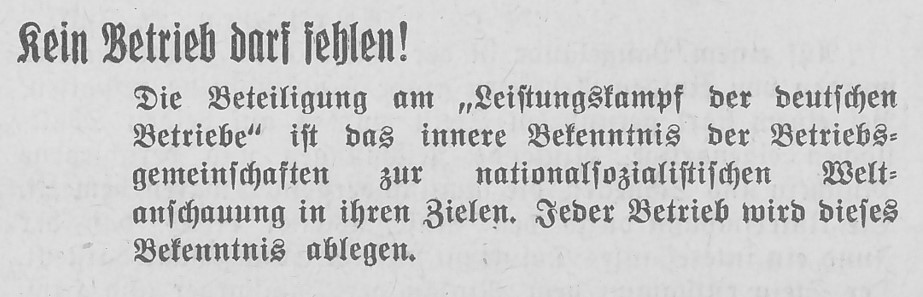

Das wurde im Sommer 1935 deutlich, als die „Luftschutzpflicht für alle Deutschen“ eingeführt wurde. Das Luftschutzgesetz vom 26. Juni bedeutete nicht nur eine Verreichlichung, also eine Zentralisierung und eine am Führerprinzip ausgerichtete Reorganisation. Paragraph 2 bestimmte auch, „daß alle Deutschen zur Dienst- und Sachleistung sowie zu sonstigen Handlungen, Duldungen und Unterlassungen verpflichtet sind, die zur Durchführung des Luftschutzes erforderlich sind.“ Damit gewann der NS-Staat Zugriffsrechte auf alle Personen und jedes Grundeigentum, die folgenden Entrümpelungsaktionen der Vorgärten und Dachböden unterstrichen dies praktisch (Die Luftschutzpflicht der Bevölkerung, Hakenkreuzbanner 1935, Nr. 307 v. 9. Juli, 5). Der federführenden Polizei, zunehmend aber auch den Amtsträgern des Reichsluftschutzbundes war Folge zu leisten, Zuwiderhandlungen standen unter Strafe. Schon im Februar 1935 war das Heimtückegesetz ausgeweitet worden, so dass jegliche Sabotage und Verächtlichmachung des Reichsluftschutzbundes und seiner Amtsträger strafrechtlich verfolgt werden konnte. Auch das Jedermann-Festnahmerecht nach § 127 der Strafprozessordnung erlaubte ein Vorgehen gegen Meckerer und Miesmacher. Nichtteilnahme an den immer häufigeren Schulungen konnte geahndet werden, symbolisch verhängte Haftstrafen unterstrichen dies (Luftschutz ist Pflicht!, Hakenkreuzbanner 1935, Nr. 567 v. 9. Dezember, 4). In den Folgejahren erweiterten Verordnungen und Ausführungsbestimmungen sowohl die Eingriffsrechte als auch die Strafmöglichkeiten (Neugliederung der Aufgaben im zivilen Luftschutz, Wilhelmsburger Zeitung 1937, Nr. 77 v. 3. April, 3). All das wurde umrahmt von einer drängenden, mit Hilfe detaillierter Hauslisten durchgeführten Mitgliederwerbung. Hinzu traten jährliche Werbewochen im Frühsommer, die von einer zweitägigen Haus- und Straßensammlung begleitet wurden (Aufruf des Reichsstatthalters, Erzgebirgischer Volksfreund 1936, Nr. 117 v. 20. Mai, 6). Formal war alles freiwillig, doch der Druck zum Mitmachen war wesentlich schneller spürbar als bei der Winterhilfe. All das waren zugleich Steilpässe für Maßnahmen gegen frei definierbare Miesmacher oder Miesriane, stellte Kritik – auch ohne Prügel – zunehmend still.

Werbung für den Reichsluftschutzbund

Der Reichsluftschutzbund warb anfangs weiter mit der Bedrohung aus dem Ausland, mit dem Zwang einer möglichst effizienten Gefahrenminderung: „Wir dienen unserm Vaterland, / zum Schutz für Heim und Haus / vor Fliegerangriff, Bomben, Brand / und giftger Gase Graus…“ (Rückschau auf die Verdunkelungsübung, Erzgebirgischer Volksfreund 1935, Nr. 75 v. 29. März, 5). Entsprechend überrascht nicht, dass die Mitgliedzahlen im Westen und Norden des Reiches rasch anstiegen. In Hamburg war Ende 1934 bereits ein Fünftel der Bevölkerung Mitglied des Reichsluftschutzbundes (Luftschutz ist Selbstschutz!, Hamburger Fremdenblatt 1934, Nr. 318 v. 17. November, 29). In Mittel-, Süd- und Ostdeutschland sowie den Mittel- und Kleinstädten und auf dem Lande lagen die Anteile jedoch deutlich niedriger (Der Luftschutz in unserer engeren Heimat, Bergedorfer Zeitung 1936, Nr. 114 v. 16. Mai, 9).

Der schützende Aar: Mitgliederwerbung des Reichsluftschutzbundes (Hildener Rundschau 1935, Nr. 31 v. 6. Februar, 8 (l.); Stadtanzeiger für Wuppertal und Umgebung 1933, Nr. 189 v. 15. August, 5)

Nach dem Luftschutzgesetz intensivierte man nicht nur die Mitgliederwerbung, sondern forderte sie zunehmend ein: „Alle Volksgenossen haben die Pflicht, die militärischen Verteidigungsmaßnahmen durch ‚Selbstschutz‘ zu unterstützen. Bei einem Angriff ist die Zivilbevölkerung im Grenzlande ebenso großen Gefahren ausgesetzt, wie der Frontkämpfer im Schützengraben.“ Schließlich mache das Schutzkollektiv „jedem etwaigen Angreifer den Versuch eines Angriffes auf das deutsche Volk zu einer aussichtslosen Sache“ (Luftschutz ist Selbstschutz!, Erzgebirgischer Volksfreund 1935, Nr. 260 v. 7. November, 5). Bedrohung, Angst, Pflicht, dann auch Zwang; dies waren die Grundlagen für einen bemerkenswerten Rekrutierungserfolg.

Option für das Mitmarschieren (Illustriertes Tageblatt 1937, Nr. 176 v. 31. Juli, 6)

Im Jahr nach der Gründung hatte der Reichsluftschutzbund offiziell fast 2000 Ortsgruppen und etwas mehr als 2,5 Millionen Mitglieder (Erzgebirgischer Volksfreund 1934, Nr. 100 v. 30. April, 14). Bis Ende 1936 war die Zahl auf etwa sieben Millionen hochgeschnellt, viereinhalb Millionen hatten Schulungsmaßnahmen durchlaufen. Parallel wuchs die Infrastruktur, etwa 2200 Schulen wurden von einer wachsenden Schar ehren- und hauptamtlicher Kräfte bespielt (Erzgebirgischer Volksfreund 1936, Nr. 2 v. 3. Januar, 3). Mitte 1936 tönte es dann fanfarenhaft von zehn Millionen, vier Jahre nach Gründung schließlich von zwölf Millionen Mitgliedern (Erzgebirgischer Volksfreund 1936, Nr. 166 v. 21. Juli, 5). Reichsweit zählte man damals 3400 Luftschutzschulen, 65.000 Dienststellen, 490.000 meist ehrenamtliche Amtsträger sowie viereinhalb Millionen voll ausgebildete Selbstschutzkräfte. Und doch: „Bis zur vollkommenen Luftschutzbereitschaft des deutschen Volkes ist noch ein weiter Weg“ (Vier Jahre Reichsluftschutzbund, Erzgebirgischer Volksfreund 1937, Nr. 128 v. 5. Juni, 5). Die vielfach nicht verlässlichen Zahlen waren Teil einer Propaganda immer neuer Superlative. Bei Kriegsbeginn sprach man von 14 Millionen Mitgliedern. Sie wurden technisch eingewiesen, hatten Verantwortung für ein Haus, auch eine Nachbarschaft, ergänzten idealiter Polizei und Feuerwehr. Die 1938 ca. 27.000 „Luftschutzlehrer und -lehrerinnen“ – der Nationalsozialist genderte – zielten zugleich auch auf die Ausbildung von nationalsozialistischen Kämpfern: „Dem Gedanken, ihn seelisch zu härten und ihn damit in seiner eigenen Ueberzeugung zu wappnen für die Stunde der Gefahr, sei die gesamte Ausrüstung unterstellt. Front und Heimat würden in Zukunft nicht mehr Einzelgruppen sein, sondern eine geschlossene Kampfgemeinschaft mit dem unerschütterlichen Willen, auch das Letzte für den Bestand des Volkes und der Nation einzusetzen“ (beides nach Erfolge des Reichsluftschutzbundes, Erzgebirgischer Volksfreund 1938, Nr. 50 v. 1. März, 1).

Der Reichsluftschutzbund: Fachzeitschrift und Abzeichen (Berliner Morgenpost 1938, Nr. 26 v. 30. Januar, 4 (l.) Jenaer Volksblatt 1933, Nr. 251 v. 26. Oktober, 8)

Da wir eine sächsische Kampagne genauer untersuchen werden, ist der Beitrag dieses „Grenzlandgaus“ von besonderem Interesse (peinlich verkürzt Stephan Dehn, „Die nationalsozialistische Propaganda in Sachsen 1921-1945“, Phil. Diss. Leipzig 2016 (Ms.), 293-294). Insgesamt waren in diesem wichtigen Industrieland etwa 300.000 Häuser zu verteidigen. 1936 gab es 700.000 Mitglieder, etwa vierzehn Prozent der Bevölkerung (Drei Jahre Reichsluftschutzbund in Sachsen, Erzgebirgischer Volksfreund 1936, Nr. 119 v. 23. Mai, 9). Gemeinden und Reichsluftschutzverband kooperierten bei der Erstellung von Hauslisten zur gezielteren Werbung (Statistische Erhebung für den Zivilen Luftschutz, Erzgebirgischer Volksfreund 1936, Nr. 225 v. 25. September, 5). Ende 1936 lagen die Mitgliedszahlen bei 825.000 Personen, Mitte 1938 dann bei mehr als 1,1 Millionen (Fünf Jahre Reichsluftschutzbund, Erzgebirgischer Volksfreund 1938, Nr. 137 v. 21. Juli, 7). Besonderer Wert wurde auf die Humanressource Frau gelegt: Ende 1936 waren 73.000 der 185.000 Luftschutzhauswarte und zwei Drittel der 75.000 Hausfeuerwehrleute weiblich, weitere 135.000 Laienhelferinnen standen parat. Bei den geschulten Amtsträgern betrug der Frauenanteil allerdings lediglich acht Prozent (Luftschutzarbeit in Sachsen, Zschopauer Tageblatt und Anzeiger 1937, Nr. 2 v. 2. Januar, 2). Sie alle sollten Schulter an Schulter mit der NSDAP den „Geist der Heimat halten“ und den NS-Staatsgedanken stützen (Die Parole des Reichsluftschutzbundes, Erzgebirgischer Volksfreund 1938, Nr. 80 v. 5. April, 3).

(Übertriebene) Masse als Werbeargument (Erzgebirgischer Volksfreund 1937, Nr. 125 v. 2. Juni, 6)

Jede(r) ein(e) Kämpfer(in): Propaganda der klaren Aussagen

Gruppendruck und Zwang waren gewiss wichtige Elemente für diesen immensen Zuspruch. Doch zugleich zogen die Argumente der Verantwortlichen, zog die Propaganda: Ein sozialdemokratischer Bericht aus Bayern betonte im Sommer 1935, „dass ein grosser Teil der indifferenten Bevölkerung die deutsche Aufrüstung positiv beurteilt. Man bringt Verständnis dafür auf, dass Deutschland in der Umgebung hochgerüsteter Staaten ebenfalls aufrüstet. Der Pazifismus hat keine Anhänger mehr. Die Anordnungen des Luftschutzes werden mit grosser Disziplin befolgt und die Menschen, ob für oder gegen Hitler, sehen darin eine lebenswichtige Aufgabe“ (Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Sopade 2, 1935, Nr. 9, A-7). Man ging davon aus, dass „ein Krieg früher oder später“ kommen würde (Ebd., A-8).

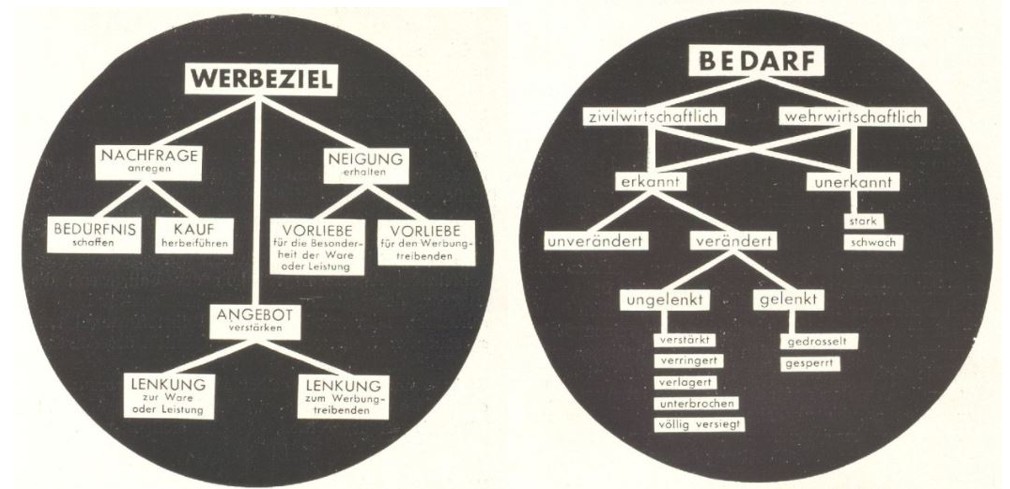

Wenngleich in anderen Regionen auch andere Einschätzungen zu hören waren, so fand die seit der Weimarer Republik betriebene Propaganda doch offenkundig Resonanz. Die anfängliche Gleichgültigkeit breiter Bevölkerungsschichten nahmen die Verantwortlichen sehr wohl wahr, reagierten darauf aber im Sinne der sich entwickelnden Werbewissenschaft: „Jede Propaganda, die Erfolg haben soll, ist […] so zu gestalten, daß sie die persönliche Anteilnahme derjenigen weckt, auf die sie wirken soll“ (Hartmann, Aufklärung im Luftschutz, Hamburger Tageblatt 1933, Nr. 256 v. 19. Oktober, 16, auch nachfolgend). Gefahrensensibilisierung und der Appell an den Beschützerinstinkt gingen Hand in Hand. Dagegen setzte man erstens „Aufklärung durch Wort“, also Vorträge und Rundfunkfeatures, zweitens eine „Aufklärung durch Bild“. Sachliche Werbeplakate sollten weder übertreiben, noch beunruhigen, ebenso die wachsende Palette von Diapositiven in den Kinos, Klischees für Zeitungen und Theaterprogramme sowie Schaubilder und Fotos von der Luftrüstung anderer Nationen, insbesondere Frankreich, Großbritannien und der UdSSR. Drittens schließlich gab es „Aufklärung durch sonstige Mittel“. Dazu zählten Luftschutzausstellungen, Flugveranstaltungen, die im urbanen Raum präsenten Bombenattrappen. Luftschutz wurde Pflichtfach im Schulunterricht.

Zudem konfrontierte man die Bevölkerung immer stärker mit Vorstellungen eines totalen, ohne Rücksicht auf die Bevölkerung geführten Krieges: „Ein künftiger Krieg wird nicht mehr sein wie einst, ein Kampf von Armee gegen Armee, er wird ein Volkskrieg sein“. Der zivile Luftschutz wurde als Truppe der Heimat geadelt, als „Bestandteil unserer Wehrmacht, […] genau so wichtig, wenn nicht noch wichtiger ist, wie die Aufstellung neuer Truppenkörper“. Alle hätten „die heilige Pflicht, […] eure Heimat im Innern so zu verteidigen und in der Heimat so zu kämpfen, wie der Soldat in der vordersten Linie kämpft und sein Leben für euch und uns alle opfert“ (Zitate aus Werdet Mitglieder des Reichsluftschutzbundes!, Wilhelmsburger Zeitung 1936, Nr. 126 v. 2. Juni, 3). Die Berichterstattung über den seit 1934 laufenden Bombenkrieg Japans in China, den Giftgaskrieg Italiens gegen die abessinische Bevölkerung und den Einsatz der Luftwaffen im spanischen Bürgerkrieg verwies immer wieder auf die hierzulande erforderliche Vorsorge, den aktiven und freiwilligen Einsatz beim Reichsluftschutzbund. Das galt zumal für Frauen. Göring betonte: „‚Deutschland kann – wenn es einmal angefallen wird – keine schwachen und entnervten Frauen brauchen. Sie werden es um so leichter haben, in der Stunde der Gefahr die Nerven zu behalten, je eher und umfangreicher sie über alle Gefahren und über das, was sie dagegen zu tun haben aufgeklärt sind!‘“ (Deutsche Frau, bist Du bereit?, Erzgebirgischer Volksfreund 1937, Nr. 247 v. 22. Oktober, 3). In der Verteidigung des eigenen Heims, der eigenen Familie könne die Frau ihren Mann stehen.

Suggestion von Sicherheit: Die Volksgasmaske (Hamburger Fremdenblatt 1938, Nr. 201 v. 23. Juli, 37 (l.); Hohenstein-Ernstthaler Tageblatt und Anzeiger 1938, Nr. 207 v. 5. September, 6)

Der 1937 beginnende Verkauf der „Volksgasmaske“ manifestierte nicht nur den sorgenden Staat, sondern machte die immer wieder betonte Gefahr auch leiblich spürbar. Objektiv war sie kaum effektiv, ihr Vertrieb musste zudem wiederholt aufgrund von Rohstoff- und Vertriebsproblemen unterbrochen werden (Karen Peter (Bearb.), NS-Presseanweisungen der Vorkriegszeit, Bd. 6/I: 1938, München 1999, 849). Das galt ebenso für den aus Kostengründen vernachlässigten Bunkerbau. Doch die Propaganda, die regelmäßigen Schulungen, Appelle und Übungen im unmittelbaren Umfeld, zielte eben nicht vorrangig auf militärische Effizienz, sondern auf die Schaffung einer Luftschutzgemeinschaft, die auch den Wehrmachtssoldaten ihren Kriegsdienst einfacher machen sollte: Sichere Heimatfront, erfolgreicher Eroberungskrieg. Dieses geistige Band sei im „totalen Krieg von ausschlaggebender Bedeutung“ (Buersche Zeitung 1938, Nr. 58 v. 1. März, 1).

Einübung des Ernstfalls: Verdunkelungsübungen

Die Miesrian-Kampagne 1938 unterstützte all dies, doch sie war zugleich Teil der wohl eindringlichsten Kontroll- und Werbemaßnahme des Reichsluftschutzbundes, den Verdunkelungsübungen. Bombenkrieg wurde antizierend durchgespielt. Erst ging es um einzelne Industrie- oder Hafenanlagen, einzelne Nachbarschaften, dann um urbane Zentren, schließlich um ganze Regionen. Die Verdunkelung wurde lange vor ihrer militärischen Umsetzung während des Zweiten Weltkrieges zu einem in der Presse stetig präsenten Alltagsphänomen. Anfangs war man darüber noch erstaunt, so wenn etwa Gewährsleute berichteten, dass in Bielefeld „die ganze Stadt, mit Ausnahme des Bahnhofs, völlig verdunkelt werden musste. Auch der Verkehr war stillgelegt“ (Deutschland-Berichte 1, 1934, Nr. 10/11, A-7). Dieses Erstaunen legte sich rasch, mochte der „Luftschutzrummel“ auch immer wieder Unbehagen und Versuche des Wegduckens hervorrufen (Deutschlands-Berichte 3, 1936, Ebd., Nr. 4, A-63).

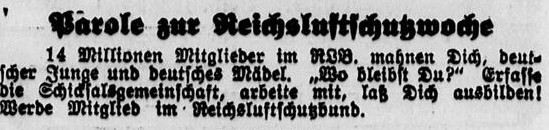

Für die Propagandisten hatten die Verdunkelungsübungen besonderen Wert, „da sie einem großen Personenkreis vor Augen führt – soweit dies übungsmäßig möglich ist –, in welchem Maße Deutschland luftempfindlich ist, wie sehr jeder einzelne und alles, was ihn persönlich angeht, im Falle eines Luftangriffes bedroht und gefährdet wird“ (Hartmann, 1933, 16). Die Effizienz der Luftschutzmaßnahmen konnte augenscheinlich überprüft werden. Wichtiger noch war der rechtsverbindliche Zugriff auf die Bevölkerung und ihre Grundstücke, Häuser und Wohnungen. Unabhängig von einer Mitgliedschaft beim Reichsluftschutzbund hatten die „Volksgenossen“ die für die Verdunkelung erforderlichen Hilfsmittel aus eigener Tasche zu bezahlen und präzisen Verhaltensroutinen zu entsprechen. Der Luftschutz gebar zugleich eine wachsende Zahl von kleinen Führern und Führerinnen, die in Haus und Nachbarschaft bedingte „Polizeifunktion und Befehlsgewalt“ (Deutschland-Berichte 4, 1937, H. 3, A-17) besaßen, die Abweichungen unmittelbar weitermelden konnten. Der „Volksgenosse“ war unter dauerhafter Beobachtung, denn schließlich konnte die Verdunkelung an der Nachlässigkeit Einzelner scheitern.

Geschäftsfeld Luftschutzgemeinschaft (Hakenkreuzbanner 1938, Nr. 432 v. 18. September, 26)

Seit 1936, nach dem einseitig aufgekündigten Ende der Rüstungsbeschränkungen des Versailler Vertrages, wurden die Übungen weiter intensiviert: „Ganze Landstriche werden verdunkelt, bis in die entlegensten Gehöfte“ (Deutschland-Berichte 3, 1936, Nr. 8, A-3). Parallel intensivierte man den Luftschutz in größeren Betrieben (Deutschland-Berichte 4, 1937, H. 3, A-17-A-18). Oppositionelle Beobachter sprachen von Kriegsvorbereitung, von Maßnahmen, die in den anderen Ländern nicht ihresgleichen hätten (Kriegsvorbereitung, Neuer Vorwärts 1936, Nr. 162 v. 19. Juli, 8). Sie wurden jedoch, wie auch die damit einhergehenden Freiheitseinschränkungen, generell willig akzeptiert. Aus München hieß es, „dass die Teilnehmer, selbst solche die sehr skeptisch die Arbeit des RLB beurteilen, durch die Vorträge von der Wichtigkeit einer wirksamen Abwehr gegen Luftangriffe überzeugt wurden und zum Teil die grossartige Organisation des RLB bewundern“ (Deutschland-Berichte 4, 1937, H. 3, A-16). Auch die verpflichtende Einberufung der gesamten jüngeren Bevölkerung für den Luftschutzdienst lief relativ reibungslos. Diese Rekrutierungserfolge überdeckten jedoch Fragen nach der Effizienz all dieser Maßnahmen, denn Verdunkelungsübungen erfolgten mit längerem Vorlauf. Alarmübungen zeigten dagegen oft gravierende Defizite. Ein sächsischer Großbetrieb war angesichts plötzlich anfliegender Bomber der Luftwaffe nicht verdunkelt: „Alles flüchtete hilferufend. […] Vielfach hörte man Rufe wie: ‚Die Russen kommen!‘ Von Luftschutz war in dieser Panik nichts zu spüren“ (Deutschland-Berichte 4, 1937, Nr. 6/7, A-06).

Für die Verantwortlichen bedeutete dies Schulungsbedarf und eine stete Verfeinerung der Verdunkelungsübungen: In Leipzig begannen sie 1934, fanden dann in meist jährlichem Abstand statt (Noch nicht dunkel genug?, Deutsche Freiheit 1934, Nr. 232 v. 6. Oktober, 7; Deutschland-Berichte 2, 1935, Nr. 10, A-13). Anfangs beschränkte man die Übungen auf kurze Zeitspannen und ließ Straßenverkehr und Reichsbahn großenteils unbehelligt. Die gängigen Zeitungsartikel betonten anspornend: „Alle waren mit Feuereifer und Disziplin dabei“ (Die Reichshauptstadt im Dunkeln, Wochenblatt für Zschopau und Umgegend 1935, Nr. 67 v. 20. März, 5). Das traf nicht wirklich zu: Bei der Dresdner Verdunkelungsübung stellte der Übungsleiter ernüchtert mangelnde Mitarbeit der Bevölkerung mit: „Es sei erstaunlich, […] daß es im Dritten Reiche noch immer Leute gibt, die nicht begreifen, um was es geht“ (Dresdner Bevölkerung macht Kriegsübungen nicht mit, Sozialdemokrat 1935, Nr. 254 v. 1. November, 2). Die Verdunkelungsübungen wurden auch deshalb zeitlich und räumlich deutlich ausgeweitet, weil man dann direkt intervenieren konnte. Berlin wurde im September 1937 gleich sechs Tage hintereinander verdunkelt (Pulsnitzer Anzeiger 1937, Nr. 221 v. 22. September, 2). An die Seite der Luftschutzverbände traten nun auch die zunehmend aufgebauten Luftschutzeinheiten der Wehrmacht. Anfangs brach das den Elan der Massenschulung, da viele davon ausgingen, dass die Destruktionsspezialisten Sicherheit garantieren würden. Dagegen aber wandte sich die Propaganda, belebte schon lange vor Kriegsbeginn die Vorstellung einer neuerlich bestehenden „Heimatfront“. In der Zeitungsdatenbank Zeit.Punkt NRW fand sich dieser Begriff 1933 ganze 64 Mal, 1935 dann 653 und 1938 424 Mal. Mit Beginn des Weltkrieges wurde er dann wieder ubiquitär (1939 2202 Nennungen).

Reichsweit ähnliche Vorgaben für Verdunkelungsübungen, hier im schlesischen Gleiwitz (Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 3, 1936, H, 6, A-11)

Der innere Feind, der Miesmacher

„Miesmacher sind auszurotten, genau so wie die vielen Parteien und Verbände, die sich uns entgegenstellen“ (Hakenkreuzbanner 1933, Nr. 181 v. 22. Juli, 7). So hieß es während der bis zum Sommer 1933 reichenden Machtergreifungsphase, in der es nicht nur darum ging, konkurrierende Parteien zu verbieten, bestehende Institutionen zu besetzen und neue Organisationen zu schaffen. Es ging um das Stillprügeln der Opposition, das Stillstellen von Widerspruch und ein Ende der Meinungsfreiheit. Politische Meinungsäußerungen wurden nun als „Grober Unfug“ geahndet, zunehmend aber auch als Heimtücke, Vorbereitung zum Hochverrat und als Wehrkraftzersetzung. Die NSDAP und ihre Organisationen wurden unter besonderem Schutz gestellt, auch wenn sich die Verfolgung der „Äußerungsdelikte“ anfangs vorrangig gegen Mitglieder der KPD richtete (Gunther Schmitz, Wider die »Miesmacher«, »Nörgler« und »Kritikaster«, zur strafrechtlichen Verfolgung politischer Äußerungen in Hamburg 1933 bis 1939, in: »Für Führer, Volk und Vaterland …« Hamburger Justiz im Nationalsozialismus, hg. v.d. Justizbehörde Hamburg, Hamburg 1992 (ND 2019), 290-331).

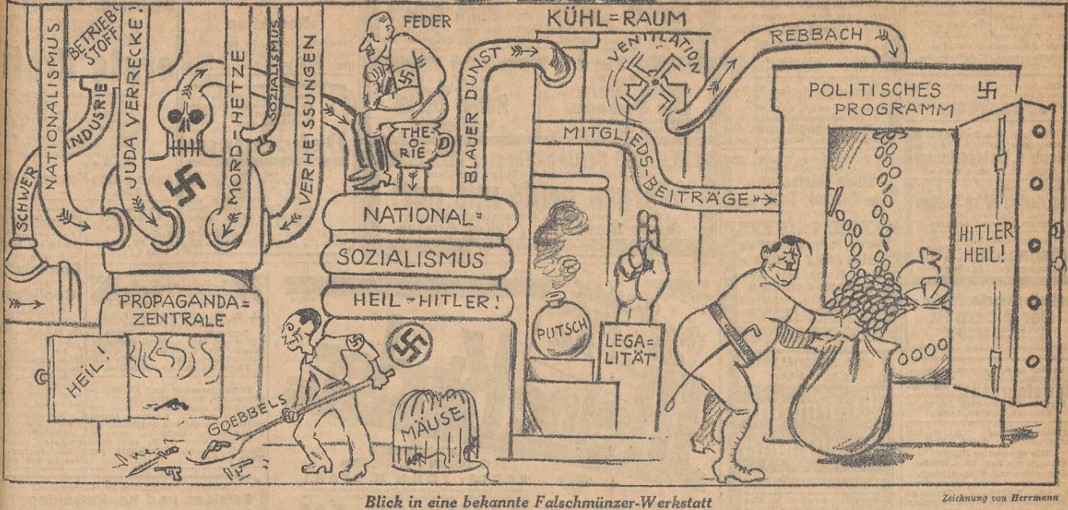

Miesmacher hatte es während der Weimarer Republik und der Präsidialdiktatur noch auf allen Seiten des politischen Spektrums gegeben, wechselseitig benannte man so Andersdenkende. Das Begriffsfeld war weit, neben die Miesmacher traten Meckerer, Nörgler, Kritikaster, Besserwisser, Kümmerlinge, Reaktionäre, Spießer, Saboteure, Störer, Stänkerer, etc. Doch 1933 wurde der Bedeutungskorridor wieder inhaltlich verdichtet. Der Miesmacher wurde Teil der staatlichen Sprache, bezeichnete Gegner der NSDAP und ihres vermeintlichen Aufbauwerkes, ebenso alle Zweifler, Widerredner, Witzereißer, alle Seitensteher (Cornelia Schmitz-Berning, Vokabular des Nationalsozialismus, Berlin und New York 2000, 403-404). Während in der Literatur die irrige Auffassung vorherrscht, dass die Miesmacher und Kritikaster erst durch die von Reichspropagandaminister Joseph Goebbels (1897-1945) im Mai 1934 initiierten Propagandakampagne „gegen Miesmacher, Kritikaster und Nörgler“ zum öffentlichen Negativthema wurden, gehörten derartige Negativbezeichnungen bereits seit Mitte 1933 zum Standardrepertoire. Die NSDAP verkörpere schließlich das Volk in seiner ganzen Breite, während der wöchentlichen Ausspracheabende ständen die ehrenamtlichen NS-Leiter Rede und Antwort, böten eine basisdemokratische Alternative zum Parlamentarismus (H. Dilcher, Die Schulungsabende der NSDAP, Börsenblatt für den deutschen Buchhandel 100, 1933, 542). Negativversprechen folgten, gegen die „Miesmacher werde unerbittlich vorgegangen werden“ (Die Mobilmachung des Mittelstandes, Pfälzer Bote für Stadt und Land 1933, Nr. 157 v. 12. Juli, 3).

Das diente gewiss auch der Beruhigung der NS-Aktivisten. Doch schon im Juni 1933 hieß es in einem Runderlass des preußischen Ministerpräsidenten und Ministers des Innern Hermann Göring: „Es ist in letzter Zeit verschiedentlich beobachtet worden, daß Beamte, Angestellte und Arbeiter in der Unterhaltung mit anderen Personen Aeußerungen bekunden, die geeignet sind, Unzufriedenheit über die von der nationalen Regierung getroffenen Maßnahmen zu erzeugen und Mißtrauen zu säen. Es handelt sich um Personen, die man mit dem Ausdruck ‚Miesmacher‘ treffend kennzeichnen kann. Ich bitte, jegliche Beamten, Angestellten und Arbeiter darauf hinzuweisen, daß künftig in solchen Methoden eine Fortsetzung der marxistischen Hetze erblickt wird und Miesmacher als verkappte Marxisten angesehen werden, die sich auf diese Weise noch immer im marxistischen Sinne betätigen“ (Bekämpfung des Miesmachertums, Volksgemeinschaft 1933, Nr. 156 v. 28. Juni, 2). Derartige Miesmacher mussten durch ihre Vorgesetzten gemeldet werden, dies zu unterlassen wurde „als betonte Solidaritätserklärung mit solchen Wühlern und Hetzern“ betrachtet. Kritik hatte zu unterbleiben, andernfalls konnte die berufliche Existenz rasch zerstört werden. Zeitgenossen werteten dies teils als Wiederkehr entsprechender Regelungen des Kaiserreichs, des Kulturkampfes, des Sozialistengesetzes, der Maßnahmen gegen Majestätsbeleidigungen und der strikten Zensur während des Ersten Weltkrieges (Miesmacher hinaus!, Die Stunde 1933, Nr. 3089 v. 1. Juli, 5). Auch symbolisch publizierte Verhaftungen deutete man als Wiederkehr des Alten, des Morschen (Miesmacher in Schutzhaft genommen, Eibenstocker Tageblatt 1933, Nr. 154 v. 4. Juli, 3).

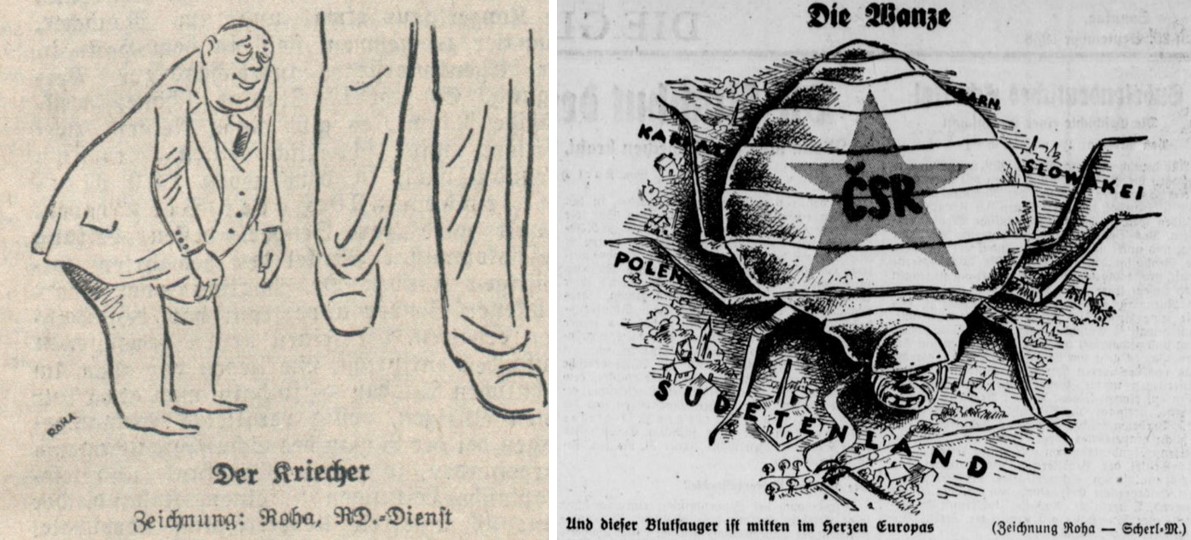

Handgreifliches Vorgehen gegen den inneren Feind (Illustrierter Beobachter 9, 1934, 957)

Doch im völkischen Staat handelte es sich nicht mehr länger um Maßnahmen, die man durch begrenztes Wohlverhalten stillstellen konnte. Die Schaffung einer „gesunden“ Volksgemeinschaft schloss Minderheiten systematisch aus. Das galt für Juden, für „Erkranke“, für „Asoziale“, Homosexuelle, für Sinti und Roma, für ernste Bibelforscher, für „Arbeitsscheue“ und „Berufsverbrecher“, für alle, die dem Ideal der zu schaffenden Gemeinschaft nicht entsprachen. Negativbegriffe wie der Miesmacher, die Miesriane, verwiesen auf den schmalen Grat zwischen Gemeinschaft und „Gemeinschaftsfremden“. Die sprachlich ubiquitäre Verwendung während der NS-Zeit machte deutlich, dass grundsätzlich alle nicht nur Einvernehmen zeigen mussten, sondern dass es praktischer Taten bedürfe, um sich als Mitglied der Gemeinschaft, auch der Luftschutzgemeinschaft zu präsentieren. 1934 handelte es sich um berechtigte Kritik vorwiegend konservativer Kräfte, „die heimlich wühlende Reaktion“ (Unser Wille und Weg 4, 1934, 183; vgl. Hans Kröger, Gestern und heute. Die Kampfbroschüre gegen Miesmacher und Kritikaster, Leipzig 1934). Doch das Verdikt konnte grundsätzlich Jeden treffen, die während der Kampagne tausendfach gezeigten Transparente „Miesmacher sind Landesverräter! Nicht meckern, sondern arbeiten!“ (Kurt Pfeil, Wie wir unsere Aktion gegen Miesmacher und Kritikaster organisierten, Unser Wille und Weg 4, 1934, 226-230, hier 228) unterstrichen dies.

Der Maßnahmenstaat ruft sich in Erinnerung (Bremer Zeitung 1934, Nr. 133 v. 15. Mai, 6)

Die Negativfigur des Miesmachers unterstrich zugleich die relativ beliebige Reichweite der Ausgrenzungen, die nicht länger an klar definierte rassistische, biologisch-eugenische, politische oder soziale Kriterien gebunden waren. Sie repräsentierte den Maßnahmenstaat, den vorbeugenden Verbrecherschutz, forderte mehr als passives Einreihen, stand für eingeforderte Bejahung, den Kampf, die Tat. Die Miesmacher sollten einen inneren Läuterungsprozess durchmachen, entsprechend erhielten sie Mahnungen und Zeit zur Einkehr. Das war die Gnade des moralisch handelnden NS-Staats, der seine Machtmittel moderat einsetzte, um die „sittlich-seelischen Energien des gesamten Volkes“ zu mobilisieren und in jedem Einzelnen zu verankern: „Der einheitliche Wille also, geboren aus der Erkenntnis des Notwendigen für Volk und Nation, wird dieses Reich festigen, und daß jeder die Notwendigkeiten erkenne, darum geht es in diesem Kampf“ (Adolf Kriener, Um die Erkenntnis der Notwendigkeiten. (Zu dem Kampf der Bewegung gegen Miesmacher und Kritikaster.), Börsenblatt für den deutschen Buchhandel 101, 1934, 457-458, hier 458).

Dem Miesmacher, der auch nach der 1934er Kampagne nicht nur nicht verschwand, sondern in immer wieder neuen Formen den Alltag verbal und visuell begleitete, stand entsprechend immer etwas Positives entgegen. In dessen Ablehnung lag bereits die Rechtfertigung für das Einschreiten und die Abwehr der Mehrzahl, der Gemeinschaft. Nationalsozialismus war Lebensfreude, nicht Muckertum, nicht umsonst war der schon im Kaiserreich zum Pflichtkanon der Grundschule zählende Rundgesang „Freut euch des Lebens“ auch Motto der Organisation Kraft durch Freude. Nationalsozialisten agierten öffentlich, Miesmacher und Miesriane dagegen im Dunkel, im Hintergrund, „um im ‚geeigneten‘ Augenblick ihre mißtönenden Stimmen desto lauter ertönen zu lassen“ (Dämpfling, Meck meck meck…!, Die Bewegung 4, 1936, Nr. 46, 9). Die „Meckerer und Miesmacher schließen Türen und Fensterländen vor dem Sturm der Geschichte, kochen ihr Süppchen auf kleiner Flamme, klammern sich an das Glück im Winkel. Unfähig, ihre Herzen und Hirne der mythischen Volksgemeinschaft zu öffnen, bleiben sie Gefangene des eigenen, kleinen Ich“, so das frühere BDM-Mädel Eva Sternheim-Peters (1925-2020) (Habe ich denn allein gejubelt. Eine Jugend im Nationalsozialismus, München 2016 (ebook), s.p.). Im Dunkel aber agierten die Schädlinge, die während des Karnevals 1936 staatsnah hervorgehobenen „Wühlmäuse“ (Karneval in Mariadorf, Aachener Anzeiger 1938, Nr. 28 v. 3. Februar, 4), die öffentlich stetig bekämpften Hamster. Miesmacher wurden von den staatlich geduldeten Narren ohnehin NS-brav bekämpft, so etwa vom Weiß Ferdl (1883-1949) in seiner Kölner Büttenrede 1935 (Kölnische Illustrierte Zeitung 10, 1935, 245).

Der Meckerer – im Gegensatz zum bejahenden Herrn Froh, als Zielobjekt für die Verachtung der Mehrheit (Berliner Morgenpost 1938, Nr. 1 v. 1. Januar, 14; General-Anzeiger für Bonn und Umgegend 1936, Nr. 15637 v. 12. September, 5)

Die Verdunkelungsübung in Dresden, Leipzig und Bautzen 1938

Damit haben wir den historischen Rahmen gesteckt, um uns nun der sächsischen Miesrian-Kampagne vom März 1938 gezielt zu widmen. Sie führt uns in den Alltag dieser Zeit; so alltäglich, dass sie selbst von reflektierenden Zeitgenossen übergangen wurde. Am 20. März 1938 schrieb der in Dresden lebende Romanist Victor Klemperer (1881-1960) in sein Tagebuch: „Die letzten Wochen sind die bisher trostlosesten unseres Lebens“ (Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher 1933-1941, 6. Aufl., Berlin 1996, 399). Er bezog sich damit auf die Integration Österreichs in das Deutsche Reich, wachsenden Antisemitismus sowie ihn persönlich betreffende Vertragsverletzungen deutscher Geschäftspartner. Die anstehende Verdunkelungsübung erwähnte er nicht; und dass, obwohl er als „Jude“, so die NS-Bezeichnung für den konvertierten Protestanten, noch Bestandteil der deutschen Luftschutzgemeinschaft war. Erst im Oktober 1938 wurde er ausgeschlossen, nur in vorrangig von Juden bewohnten Häusern durfte diese zunehmend ausgegrenzte Minderheit noch Luftschutz leisten (Lemke, 2001, 378).

Wie oben schon angedeutet, hatte es in den vier Luftschutzgauen des Staates Sachsen bereits regelmäßige Verdunkelungsübungen gegeben, die eine ganze Reihe wiederkehrender Mängel feststellten. Die künstliche Dunkelheit besaß ihren eigenen Reiz, Jugendliche und junge Erwachsende scherten sich vielfach nicht um die Vorgabe, das übliche Leben fortzuführen, sondern strömten in Innenstädte und nach Aussichtspunkten, um dem Schauspiel direkt beizuwohnen (Luftschutzübungen, Wochenblatt für Zschopau und Umgegend 1934, Nr. 228 v. 9. September; Rückschau auf die Verdunkelungsübung, Erzgebirgischer Volksfreund 1935, Nr. 75 v. 29. März, 5). Der Beginn der Übung blieb vielfach unklar, die Sirenensignale ebenso. Die Bevölkerung verdunkelte zwar das eigene Wohnzimmer, nicht aber die anderen Räume, so dass bei jedem Hin und Her der Lichtschein sichtbar wurde. Zudem dachten viele von der Straße her, verdunkelten die Fronten, nicht aber die Hinterhöfe. Lichtschleusen wurden anfangs nur selten berücksichtigt, so dass Licht beim Verlassen und Betreten der Häuser sichtbar wurde. Besondere Probleme bereitete der Straßenverkehr, bei dem Fahrräder, Automobile, der öffentliche Nahverkehr und teils auch die Eisenbahn rigide abblenden mussten. Die passive Sicherheit der Passanten ließ zu wünschen übrig, immer wieder rannten Fußgänger ineinander, kollidierten mit Fahrrädern oder gar Autos (Dippoldiswalde im Dunkel, Weißeritz-Zeitung 1937, Nr. 61 v. 13. März, 1). In der Tat bedeutete die Verdunkelung ein Abstreifen zentralen Errungenschaften der modernen Daseinsvorsorge. Die Einführung der Straßenbeleuchtung erfolgte in Leipzig bereits 1701.

Verdunkelte Stadt während einer Luftschutzübung (Unsere Frauen und die Jugend im Luftschutz, Düsseldorf s.a., 32)

Zugleich aber musste die Luftschutzgemeinschaft ihre virtuelle Höhle mit modernen Mitteln sicherstellen. Jedes Haus, teils jede Etage musste ein Alarmsignal, eine Klingel haben, die Alarmsirenen allein reichten nicht aus. Die Dachböden mussten entrümpelt sein, Sandsäcke enthalten, Hacke, Axt und Schaufel waren für jedes Haus verpflichtend. Die Bewohner hatten eine Hausapotheke einzurichten, insbesondere Verbandsmaterial vorrätig zu halten. In jedem Haus gab es Verantwortliche für den Erste-Hilfe-Einsatz. Wassereimer mussten gefüllt und an zuvor festgelegte Plätze gebracht werden. Auch wenn es keine Uniformpflicht gab, so hatte doch der Hauswart imprägnierte Kleidung und für den Ernstfall geeignetes Schuhwerk zu tragen. Volksgasmasken waren nur bei Gasalarm aufzusetzen, doch auch die Bewohner sollten gefahrenadäquat ausgestattet sein, möglichst Stahlhelme parat haben (Deutschland-Berichte 4, 1937, Nr. 12, A-08). All dies konnte von den Luftschutzhauswarten und -amtsträgern kontrolliert werden, Abweichungen wurden kritisiert, eventuell sanktioniert. Die Polizei war mit ihren vielfach aus SA-Leuten bestehenden Hilfskräften mobilisiert und sollte bei Fehlverhalten „strengstens“ eingreifen. Verdunkelungsübungen waren Bewährungsproben der Luftschutzgemeinschaft: „Von allen Kreisen der Bevölkerung wird erwartet, daß sie diese Übung, die ausschließlich im Interesse des Gesamtwohls der Bevölkerung abgehalten wird, das notwendige Verständnis entgegenbringt und sie durch sachgemäßes Verhalten und gute Verdunkelungsdisziplin wirksam unterstützt“ (Schlagartige Luftschutzverdunkelungsübung im Bereiche der Kreishauptmannschaft Dresden-Bautzen, Der Bote von Geising und Müglitztal-Zeitung 1937, Nr. 23 v. 3. Februar, 8).

Luftschutz als Markt: Spezialversandgeschäft (Dresdner Nachrichten 1938, Nr. 124 v. 15. März, 13)

Die Wiederholungen schufen ansatzweise Ablaufsicherheit, doch die zeitliche Ausweitung der Übungen und auch die langsam verminderten Vorwarnzeiten stellten immer wieder neue Herausforderungen. Gefordert wurden „wirkliche Verdunkelungs-Maßnahmen“, so dass das Ausschalten des Lichtes und ein frühes Schlafengehen nicht ausreichte (Merkblatt für die Verdunkelungsübung, Wochenblatt für Zschopau und Umgegend 1935, Nr. 225 v. 26. September, 5). Abblendmaterial musste vorliegen, ebenso Blenden und Kappen für die Verkehrsmittel. Parallel zeigte der Maßnahmenstaat seine Zähne: Jede Verdunkelungsübung wurde offiziell bekanntgemacht, das Luftschutzgesetz und die regionalen Polizeiverordnungen erlaubten nicht nur Geld-, sondern auch Haftstrafen. Die Übungen wurden durch exemplarisches Strafen begleitet, wobei man auch Haus- und Gutsbesitzer vorführte (Wegen ungenügender Verdunkelung verurteilt, Sächsische Volkszeitung 1936, Nr. 231 v. 2. Oktober, 6). Begleitet wurde all dies schon lange vor der Miesrian-Kampagne durch Kampfansagen an die Miesmacher. Göring betonte wiederholt: „Wir wollen jenen den Kampf ansagen, die glauben, daß sie miesmachen und kritisieren könnten in einer Zeit, in der das ganze Volk in unsagbarer Hingabe an die Arbeit für die Zukunft wirkt“ (Für Deutschlands Sicherheit, Zschopauer Tageblatt und Anzeiger 1937, Nr. 278 v. 29. November, 7). Das war allerdings eine Gradwanderung, denn die Übungen zielten ja auf Kritik an den Vorkehrungen, an den „Volksgenossen“. Kritik, so hieß es stets, sei erforderlich, doch sie müsse positiv, konstruktiv sein. Wo die Grenze verlief, darüber entschieden die NS-Granden. Hier lag ein strukturelles Problem des NS-Staates, denn Regime mit abgedämpfter Kritik sind weniger leistungsfähig als offene Gesellschaften, da sie immer nur nach wenigen regimetreuen Richtungen hin optimieren können.

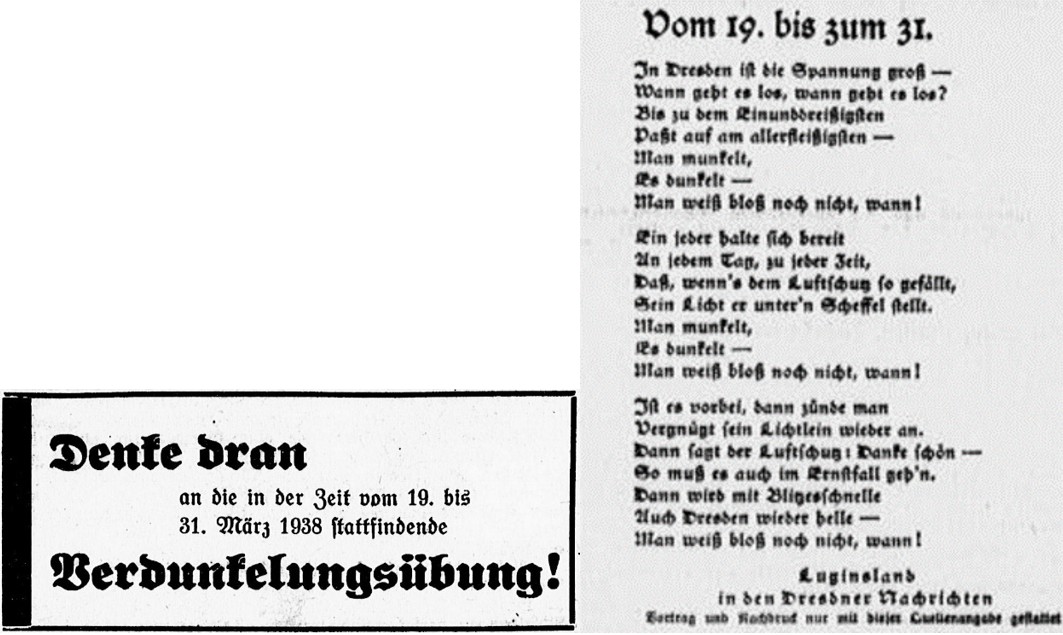

Öffentliche Erinnerung an die anstehende Verdunkelungsübung – und gereimte Begleitpropaganda (Weißeritz-Zeitung 1937, Nr. 56 v. 8. März, 3 (l.); Dresdner Nachrichten 1938, Nr. 133 v. 20. März, 5)

Die „schlagartige“ Verdunkelungsübung im März 1938 wurde am 28. Februar 1938 bekannt gegeben (Bekanntmachung Betr.: Schlagartige Luftschutzverdunkelungsübung im Bereiche der Kreishauptmannschaften Dresden-Bautzen und Leipzig, Pulsnitzer Anzeiger 1938, Nr. 49 v. 28. Februar, 5). Die Standardanforderungen wurden verschriftlicht, die Defizite früherer Übungen explizit angesprochen. Das betraf die Hinterhofbeleuchtung, die Lichtschleusen, die Einstellung vermeidbaren Fußgängerverkehrs. Besonderes Augenmerk legte man auf die Regulierung des Straßenverkehrs. Die Kenntnis der erlaubten „Nichtlampen“ war eine Wissenschaft für sich, gab es doch regelmäßig Verbesserungen seitens der quirlig-interessierten Industrie. Parallel schwang man die Werbetrommel für neue Mitgliedschaften im Reichsluftschutzbund, für den Kauf der Volksgasmaske (Jeder braucht –, Elbtal-Abendpost 1938, Nr. 52 v. 3. März, 1; Jeder erwirbt die Volksgasmaske!, Ebd., Nr. 66 v. 19. März, 1).

Der Ankündigung der Übung folgte dann Mitte März eine stete Erinnerung an den Terminkorridor (Ein Mittel des Selbstschutzes, Pulsnitzer Anzeiger 1938, Nr. 65 v. 18. März, 3; Dass., Der Bote vom Geising und Müglitztal-Zeitung 1938, Nr. 33 v. 19. März, 12). Der Termin selbst blieb erst einmal in der Schwebe, die Mobilisierung erhielt ein Spannungsmoment. Die Presse begleitete diese Zwischenzeit mit präzisen Anforderungen, mit Appellen gegen unsolidarische „Bequemlichkeit“ (Ratgeber für die Verdunkelung, Riesaer Tageblatt und Anzeiger 1938, Nr. 65 v. 18. März, 9). „Strengste Disziplin“ wurde gefordert, die Luftschutzaktivisten gebührend belobigt: Niemand dürfte sich „widerspenstig, gleichgültig oder unverständig“ zeigen, da er ansonsten „das Leben Tausender von Mitmenschen“ auf Spiel setzte. Licht an falscher Stelle sei „Verrat für ein ganzes Stadtgebiet“ (Zitate n. Warum Verdunkelungsübung?, Dresdner Neuste Nachrichten 1938, Nr. 66 v. 19. März, 6). Zugleich aber lockte man, denn bei reibungslosem Verlauf müsse künftig seltener geübt werden. Und schließlich hatte das Warten ein Ende: Am 21. März 1938 hieß es, dass die Verdunkelungsübung am morgigen Dienstag von 18 bis 23 Uhr in den beiden Kreishauptmannschaften (und Luftschutzgauen) Dresden-Bautzen und Leipzig stattfinden würde.

Amtliche Veröffentlichung des Verdunkelungstermins am 22. März 1938 (Ottendorfer Zeitung 1938, Nr. 34 v. 22. März, 1)

Die Miesrian-Kampagne

Eine der Verkürzungen der historischen Analyse der nationalsozialistischen Propaganda ist der Glaube an den just propagierten zentralistischen Führerstaat. Hitler auf dem Reichsparteitagsgelände, auf dem Bückeberg, vor der Ewigen Wache. Goebbels im Sportpalast, beim Reichspresseball, bei Ansprachen vor den Kulturschaffenden. Die neue Medienwelt von Wochenschau und Rundfunk hat derartige Bilder in unseren Köpfen verankert – und diese propagandistischen Ereignisse wurden gezielt choreographiert und genutzt, um den „schönen Schein der Diktatur“ schauerlich-anschaulich einzubrennen. Dieses Zerrbild des Großen ist jedoch auch irreführend, lenkt ab von der Vielgestaltigkeit der NS-Propaganda. Mit dem digitalen Zugriff auf die lange ignorierte Bild- und Textwelt der Zeitschriften und Zeitungen wird diese jedoch zunehmend greifbar. Die großen Kampagnen fanden nicht nur ihren Widerhall am Frühstücktisch, beim Friseur und beim Feierabend, sondern sie wurden in der Regel erweitert und spezifiziert. Kampagnen wie Kampf dem Verderb oder Groschengrab bestanden eben nicht nur aus den häufig reproduzierten Plakaten, sondern auch und gerade aus kleinteiligen Artikeln, Bildmotiven, Comicserien, Appellen, Rezepten etc. Die NS-Propagandaforschung blickt auf die Spitze des Eisberges, kann dessen Weite aber nicht einschätzen, denn derartige Forschung fehlt. Dabei waren dezentrale, vielfach nur auf einzelne Regionen und Städte begrenzte Maßregeln für den Erfolg der allgemeinen Vorgaben und Appelle von hoher Bedeutung. Derartig kleinteiligere Propaganda war passgenauer, erläuterte die Reden und Vorgaben der NS-Granden. Dadurch wurden sie nachvollziehbarer, praktischer. Die Miesriam-Kampagne ist dafür ein Beispiel – und ihre Analyse kann helfen, die Zerrbilder des Großen zu hinterfragen. Der Alltag der propagandistischen Lockung, Unterhaltung und Lenkung war konturenreicher als es uns die gängigen Bilder in unseren Köpfen nahelegen. Erst mit ihrer Hilfe ist das nicht nur willige, sondern vielfach auch freudige Mitmachen und Tun der meisten Deutschen angemessen zu erklären.

Der Miesrian war eine in der Forschung bisher nicht bekannte regionale Variante des reichsweit bekannten Miesmachers. Solche gab es auch andernorts, etwa Herrn Mieslich, der 1936/37 mehrfach im Ruhrgebiet und im Münsterland auftauchte ((Elli Haese, Jungmädel in der Jugendfilmstunde, Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung 1936, Nr. 286 v. 17. Oktober, 10; Was wir täglich mit Füßen treten, Münsterischer Anzeiger 1937, Nr. 408 v. 7. September, 5). Den Begriff Miesrian konnte ich abseits der hier vorgestellten Kampagne nur noch ein weiteres Mal finden, nämlich bei einem von Reichsinnenminister Heinrich Himmler (1900-1945) im Mai 1938 veröffentlichten Erlaß gegen die eifrig bekämpfte Waldbrandgefahr: „Immer und überall werden wir ihm hart auf den Fersen bleiben, wenn er sich unterstehen sollte wieder einmal einen Bummel in unseren Wald zu machen. Bei der geringsten Gelegenheit werden wir diesen Miesrian beim Schlafittchen nehmen und ihn dorthin bringen, wo er hingehört!“ (Herr Mieslich… mal sonntags früh… Kennen Sie den Waldbanausen?, Der Neue Tag 1938, Nr. 144 v. 27. Mai, 7)

Genauere Forschung dürfte das Feld jedoch weiten. Schließlich bieten die recht unvollständigen Digitalisierungen der NS-Zeitungen und Zeitschriften nur eine Scheinsicherheit des Rechercheergebnisses. Die für die Miesrian-Kampagne eigentlich einschlägige Datenbank Sachsen.digital ergibt bei Volltextrecherche lediglich eine Nennung, beredter Ausdruck sowohl der völlig unzureichenden Digitalisierungsqualität der eingescannten Mikrofiches als auch der eingesetzten OCR-Technologie. Miesrian wurde von deutsch-amerikanischen Sprachwissenschaftlern jedenfalls auch als typisch nationalsozialistische Parole der seit 1933 laufenden Erzeugungsschlacht der deutschen Landwirtschaft präsentiert: „‚Nicht meckern!‘ ‚Kein Miesrian sein!‘ auch wenn Butter und Eier mitunter knapp sind […]“ (Harry W. Pfund, Kleine Sprachwanderung – Neue Wörter in Neuer Zeit, Monatshefte für Deutschen Unterricht 31, 1939, 41-45, hier 44). Als Teil der vielen Neologismen des Luftschutzes nannte man ihn allerdings nicht.

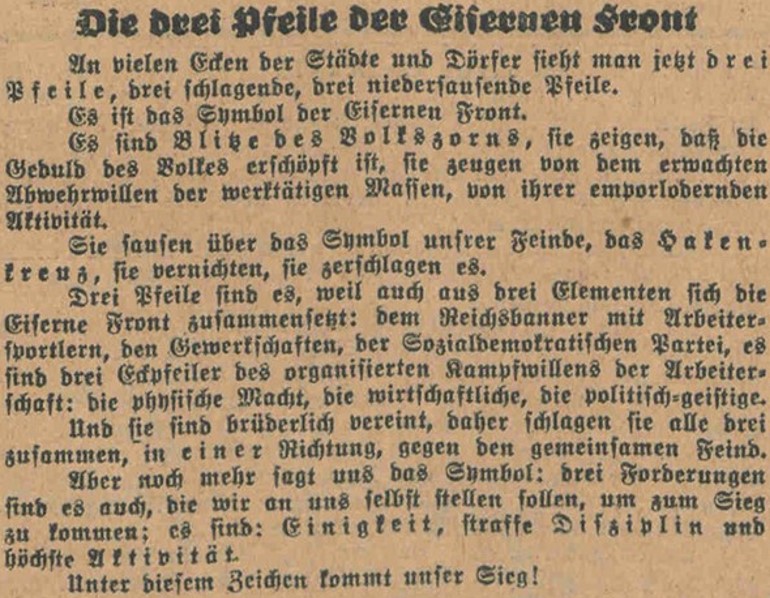

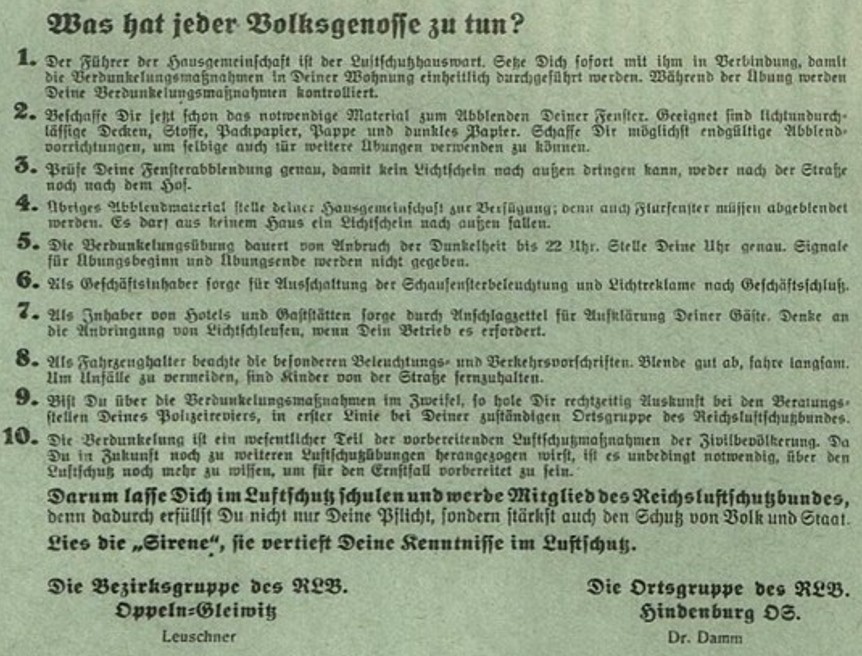

Motive 1 und 2 (Riesaer Tageblatt und Anzeiger 1938, Nr. 58 v. 10. März, 3 (l.); Sächsische Volkszeitung 1938, Nr. 60 v. 11. März, 4)

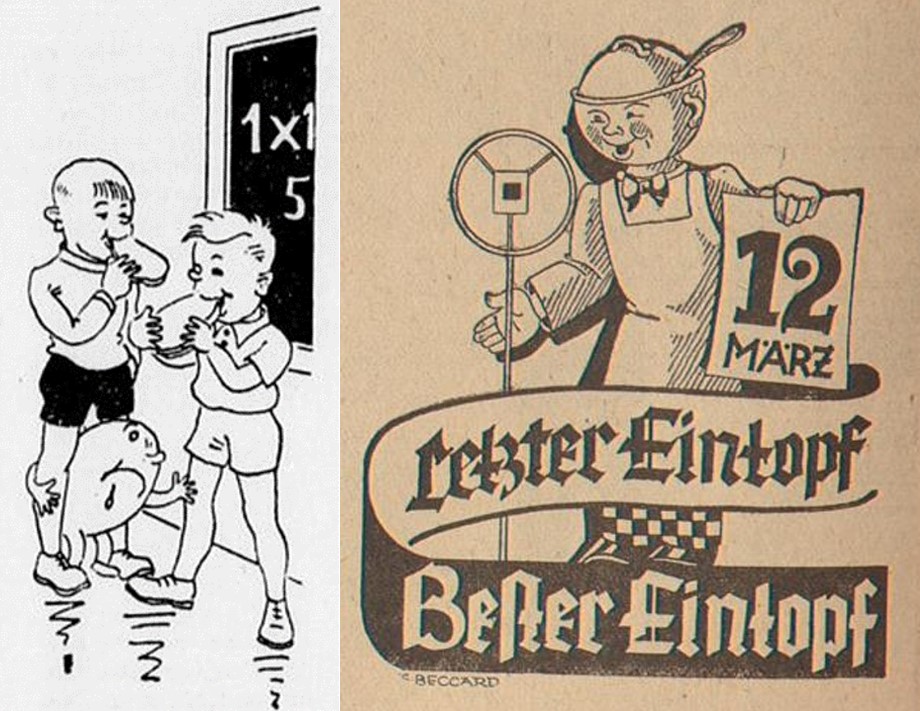

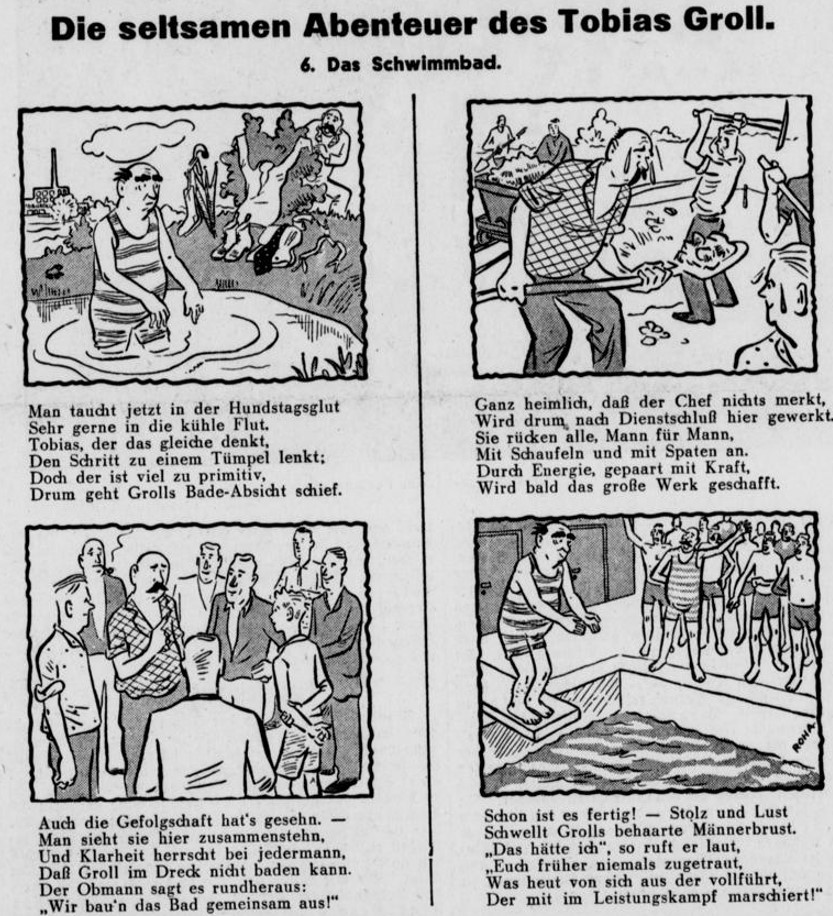

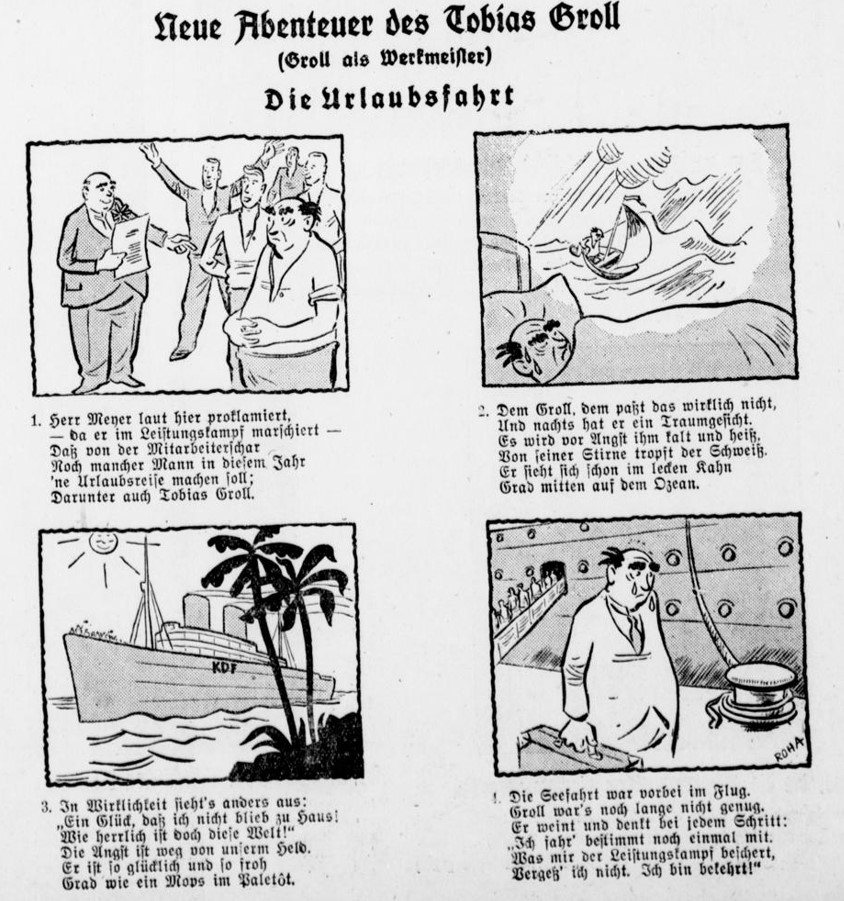

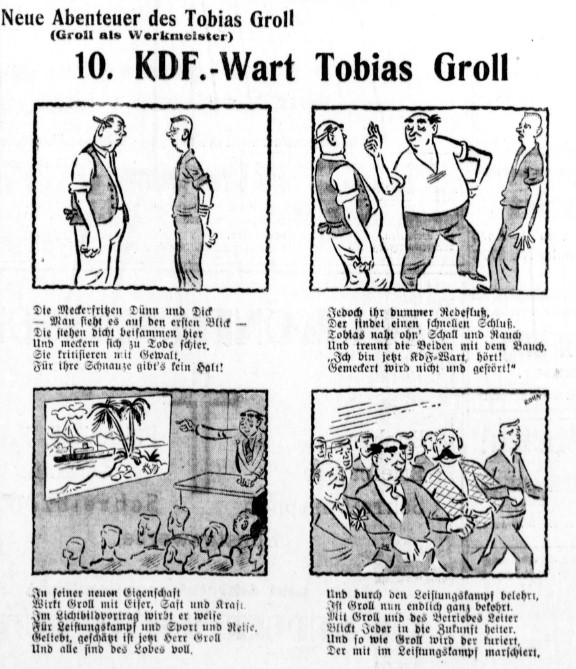

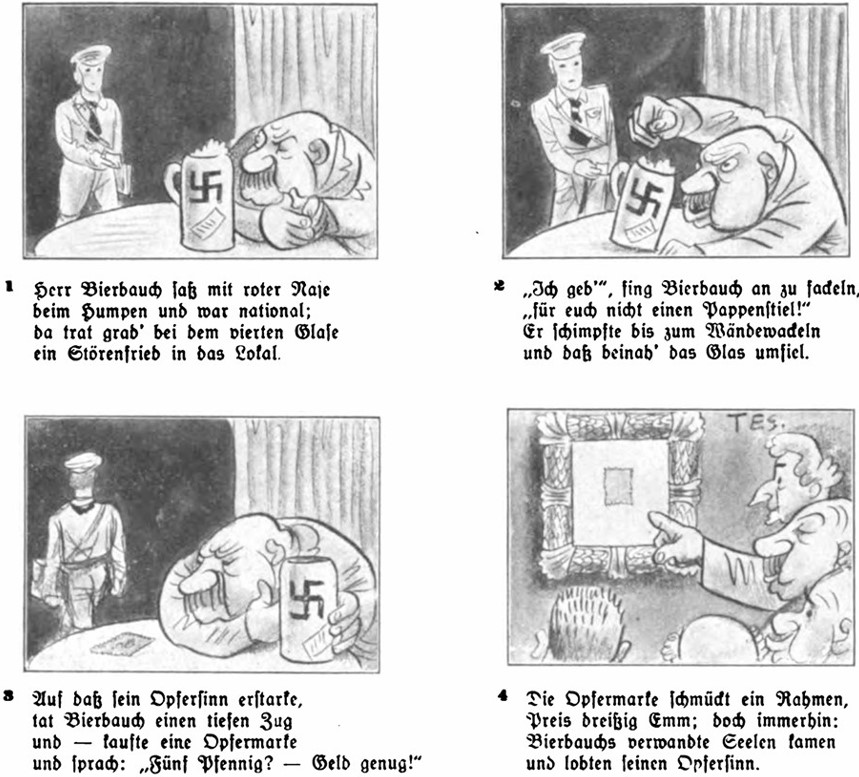

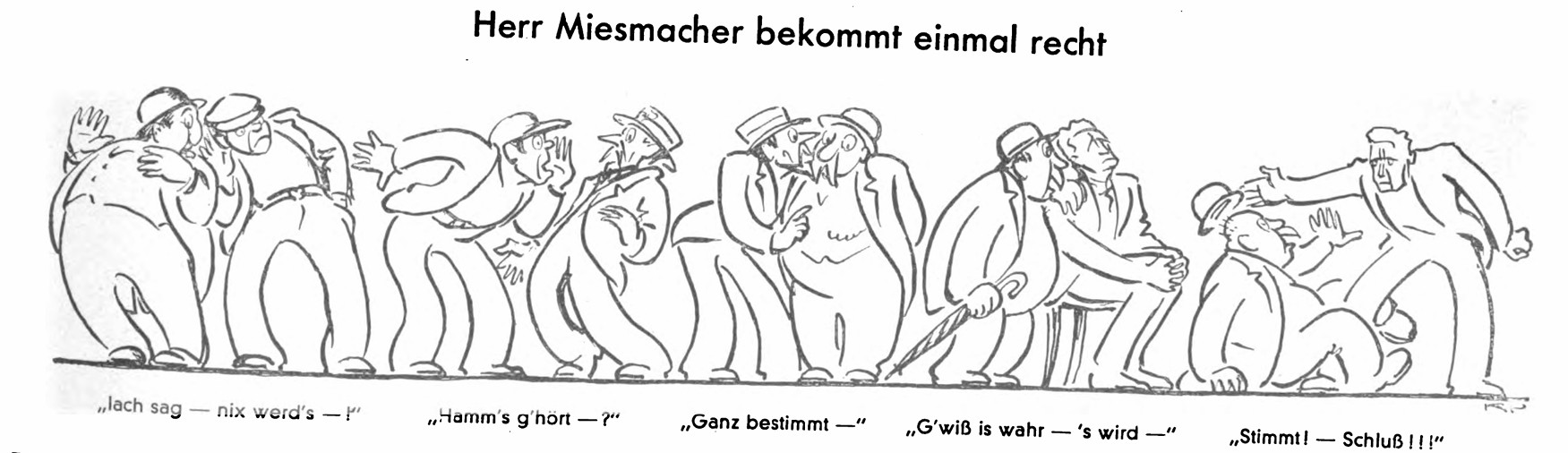

Nun aber blicken wir ihm endlich ins Gesicht, dem Herrn Miesrian, dessen griesgrämiges Konterfei nichts Einladendes hatte. Er wurde den Lesern denn auch so präsentiert, wie sie ihn aus den vielen bereits erwähnten Tiraden der Kritik und der Ausgrenzung kannten: „Herr Miesrian, der Pessimist / Ein ‚Prachtstück‘ seiner Gattung ist. / Ein rückständiger, negativer / Mensch, so blicket er nicht tiefer / In die Erfordernisse ein, / Die für’s Volksganze nötig sein. / Wie stellt sich denn Herr Miesrian / Bei ‚ner Verdunklungsübung an? / Du sollst nun hier ab morgen hören / Von einem, der nicht zu belehren.“ Bild und Gedicht standen am Beginn einer zehnteiligen Serie, die am 10. sowie am 11. März 1938 in den führenden Tageszeitungen der Kreishauptmannschaften Leipzig und Dresden-Bautzen erschien. Sie war Begleitpropaganda der große Verdunkelungsübung. Allerdings fehlte sie in vier durchaus ordentlich digitalisierten Tageszeitungen der nicht direkt betroffenen Kreishauptmannschaft Chemnitz, nämlich dem Eibenstockener Tagblatt, dem Erzgebirgischen Volksfreund, dem Frankenberger Tageblatt, dem Hohenstein-Ernstthaler Tageblatt und Anzeiger. Auch in anderen Regionen fand sie keinen Widerhall.

Die Serie erscheint Tag für Tag, so dass Zeitgenossen den Termin der Verdunkelungsübungen im Vorfeld fast hätten erraten können. Aufgrund unterschiedlicher Erscheinungsweisen endete die Geschichte von Herrn Miesrian in drei Fällen erst am 23. März, also nach Ende der Übung. Die als „dunkle“ Geschichte in 10 Bildern überschriebene Serie war moralisch, zeigte die Fährnisse und Abwege eines gemeinschaftsfremden Außenseiters, der beim Verdunkeln außen vor blieb, sich gegen das Volksganze stellte. Die einzelnen Episoden waren analog aufgebaut, folgten den wachsenden Verstrickungen des sich selbst ausgrenzenden Herrn Miesrian. Den Blickfang bildete stets eine Zeichnung: Achtmal war der negative Held zu sehen, dreimal Ordnungskräfte als Verkörperung der Autorität des nationalsozialistischen Staates. Die Bilder waren zumeist durchnummeriert, Ausnahmen gab es lediglich beim ersten und zweiten Motiv. An den Blickfang schloss sich im Land der Dichter und Denker durchweg ein Gedicht an. Die Einführung war zehnzeilig, dann folgten acht Sechszeiler, schließlich am Ende ein Vierzeiler. Ergänzt wurden sie ab dem zweiten Motiv durch ein mit erhobenem Zeigefinger geziertes zweizeiliges Motto, das bei Motiv 10 gar vierzeilig auswaberte. Während die Zeichnungen des von mir nicht identifizierten „Roland“ dem üblichen Standard der Zeit entsprachen, insbesondere Licht und Schatten gut einfingen, galt dies nicht für die Gedichte und Motti, deren sprachliche Qualität weit unter der üblichen Reimpropaganda lag.

Doch es ging nicht um künstlerische Werte, sondern um die ahndungswürdigen Fehler im Umfeld der Verdunklungsübung. Miesrian wurde im zweiten Bild durch den uniformierten Amtsträger an seine Pflicht erinnert, doch er wies die ausgestreckte Hand des Sendboten der Luftschutzgemeinschaft schnöde zurück: „Der Luftschutzhauswart klopfet an / Beim Zeitgenossen Miesrian: / ‚S’wird bald Verdunklungsübung sein / Drauf richten bitte Sie sich ein!‘ / Doch der sagt: ‚Kommt ja nich in Frage / Sowas, auf meine alten Tage!‘ / Motto: Zur bittren Wahrheit ward’s schon vielen: Wer nicht hören will, muß fühlen!“

Motive 3 und 4 (Der Bote von Geising und Müglitztal-Zeitung 1938, Nr. 31 v. 15. März, 11 (l.); Pulsnitzer Anzeiger 1938, Nr. 67 v. 21. März, 10)

Das dritte Motiv bringt uns den Negativhelden etwas näher. Miesrian hieß Emil, war ein mittelständischer Händler, der in seinem kleinen Laden „Bedarfsartikel für Meckerer u. Spießer“ verkaufte. Das war plumpe Häme, spielte aber auf gängige Nachlässigkeiten nicht nur dieses Inhabers an: „Miesrian schließt Laden ab / Und setzt nach Hause sich in Trap. / Dieweil sie heut Verdunklung üben, / Will er nichts sehen mehr nach sieben.– / Ei, was wird wohl der Schutzmann meinen, / Sieht er die Firm’beleuchtung scheinen?? / Motto: Laß leuchten weit Dein Licht hinaus – / Doch zur Verdunklung schalt es aus!“ Wie schon beim zweiten Motiv finden wir unterschiedliche Verantwortlichkeiten, unterschiedliche Adressaten. Der Sechszeiler präsentierte und erläuterte das Fehlverhalten des negativen Individuums, zeigte Miesrian als nachlässigen Zeitgenossen, nicht interessiert an völkischen Notwendigkeiten. Das Motto weitete jedoch den Einzelfall, richtete sich an alle Leser. Sie sollten sich selbst erkennen, ihre innere Fahrlässigkeit überwinden, sich eingliedern in die achtsame Luftschutzgemeinschaft.