Lebensmittelskandale sind Salz in der Suppe moderner Konsumgesellschaften – die gängigen Sicherungssysteme greifen zwar, doch ihre strukturellen Grenzen werden sichtbar (lebensmittelwarnung.de – Meldungen). Das galt auch für den nachfolgend analysierten Zuckerskandal des Jahres 1856, der die durch Ultramarinfärbung möglichen Gesundheitsgefahren grell beleuchtete. 1856? Ja, Lebensmittelskandale gab es offenkundig schon lange bevor man diesen Begriff im Ersten Weltkrieg erstmals verwendete (Die Kölner Lebensmittelskandale, Volkswacht 1916, Nr. 112 v. 13. Mai, 3; Wie mit Lebensmitteln geschwindelt wird, Münstersche Zeitung 1917, Nr. 65 v. 8. März, 4). Das sperrige Wort verschwand in der unmittelbaren Nachkriegszeit neuerlich, kam während des Zweiten Weltkriegs lediglich als Teil der NS-Propaganda gegen Großbritannien wieder auf (Churchills Speisekarte, Das Kleine Volksblatt 1941, Nr. 10 v. 10. Januar, 3; Scotland Yard versagt gegen Schieber, Westfälische Neueste Nachrichten 1941, Nr. 119 v. 23. Mai, 7). Während der 1950er und 1960er Jahre gab es zahlreiche Skandale – doch der Begriff wurde erst in den 1970er Jahren wieder geläufiger, im Rahmen der verschiedenen Hormonskandale, um die Jahrtausendwende dann der BSE- und Nitrofenskandale (Werner Stoya, Chemie in unserer Nahrung – ein Skandal? Lebensmittel, im Spiegel heutiger Zeit, München 1975; Uwe Spiekermann, Hormonskandale, in: Skandale in Deutschland nach 1945, hg. v.d. Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 2007, 104-113).

Lebensmittelskandal, dieser Begriff war offenbar sprachlicher Nachgänger der wahrlich nicht heilen Konsumwelt des 19. Jahrhunderts. Skandale mit Bezug auf Lebens- resp. Nahrungsmittel waren lange vor dem Ersten Weltkrieg alltäglich. Die neuen Produktionstechniken unterminierten die bestehenden Angebote – und das neue Unbekannte war mit zuvor unbedachten Risiken verbunden. Diese Skandale erschienen den Zeitgenossen allerdings handfester, griffiger, wurden direkt verbunden mit den jeweils betroffenen Lebensmitteln (Milchskandal) oder den verfälschenden oder schädigenden Substanzen (Methylalkoholskandal). Schließlich verband der Dachbegriff der Nahrungsmittelfälschung höchst unterschiedliche Formen des Betrugs, der Fälschung und der Schädigung, erlaubte bündelnde Diskussionen, beredte Klagen gegen die Zeitläufte.

Derartige Skandale waren eine Begleiterscheinung der gewerblichen, dann auch industriellen Fertigung von Nahrung. Sie erforderten allerdings einen öffentlichen Resonanzraum, waren also nicht Ausdruck von individuellem Betrug oder Fälschung, sondern auch Gegenstand öffentlichen Räsonnements, medialer Aufmerksamkeit. Die bürgerliche Öffentlichkeit aber entfaltete sich im 19. Jahrhundert nur langsam, Weimarer Kultiviertheit war fern, Pressezensur üblich. Die 1815 und 1848 kodifizierte Pressefreiheit währte jeweils nur kurz; und auch das Reichspressgesetz von 1874 wurde im staatlichen Kampf gegen Katholizismus und Sozialdemokratie vielfach suspendiert. Der Rahmen des Sagbaren erweiterte sich, doch nach wie vor hing das Richtbeil des Staates über offenen Debatten kundiger Bürger. Dies begrenzte die Thematisierung von Skandalen. Das galt aber auch für die im Begriff „Skandal“ anfangs liegende Selbstbegrenzung der bürgerlichen Gesellschaft. Er stammte vom französischen Hofe, bezeichnete nicht nur eitlen Tuschelkram, sondern Anstoß und Aufsehen erregende Geschehnisse. Der Skandal war im frühen 19. Jahrhundert liberal-konservativ, es ging um Ehre und Anstand, um den Verfall und vor allem die Bewahrung der alten Ordnung. Den heutigen aufklärerisch-progressiven Klang gewann er erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Skandale markierten also eine zweigeteilte Welt: Konservative debattierten vorrangig private, Liberale und Linke dagegen vermehrt politische Skandale.

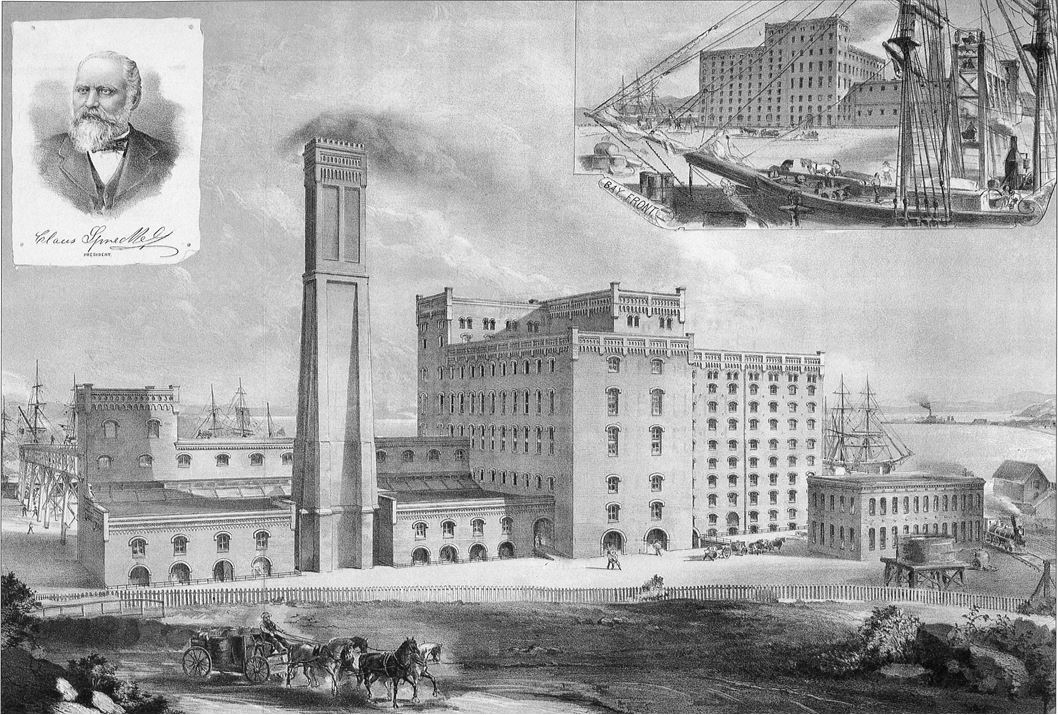

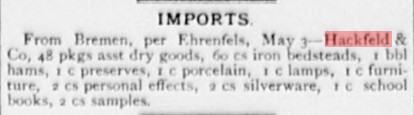

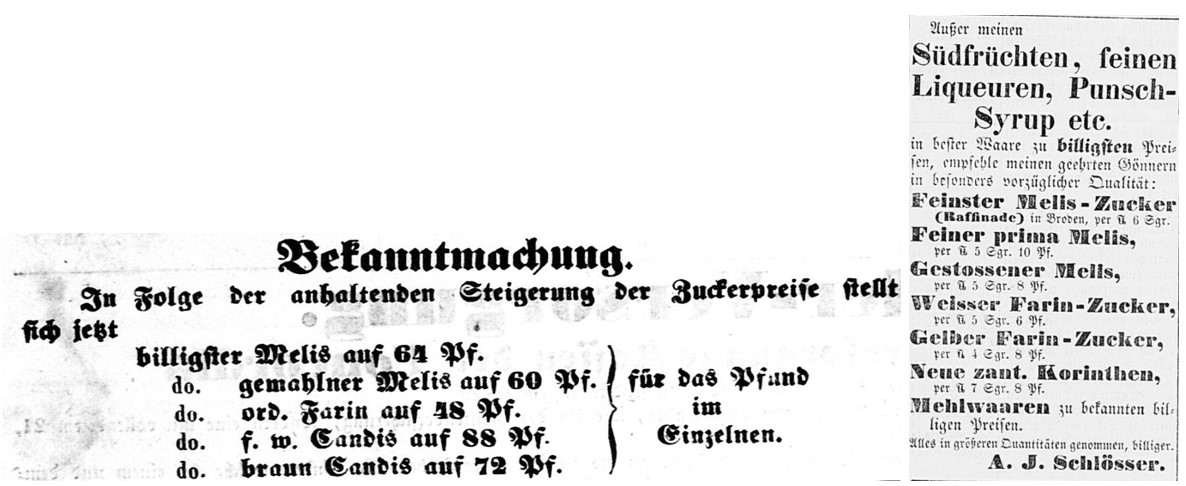

Vor diesem Hintergrund war es überraschend, dass just Zucker Gegenstand eines der ersten Lebensmittelskandale der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde. Zucker war eine gewerblich produzierte Handelsware, und die hierzulande schon im 18. Jahrhundert übliche Raffination des kolonialen Rohrzuckers war umrankt von Debatten über die Qualität, den Wert und den angemessenen Preis des süßen Gutes. Das war durchaus üblich für den damaligen kundig-suchenden Umgang mit exotischen Genussmitteln. Präzise Standards fehlten, sei es über die chemische Zusammensetzung, sei es über die unterschiedlichen Qualitäten der kolonialen Roh(r)zuckerimporte. Diese wurden sowohl in den Londoner Docks als auch den nördlichen Hafenstädten grundlegend bearbeitet und raffiniert, so dass Konsumenten den Qualitätsversprechen der Händler und Großhändler vertrauen mussten, da häusliche Zuckerkontrolle aufwändig war.

Ein vielgestaltiges Angebot: Zuckeranzeigen (Freiberger Anzeiger und Tagblatt 1855, Nr. 267 v. 14. November, 1454 (l.); Bonner Zeitung 1856, Nr. 299 v. 20. Dezember, 4)

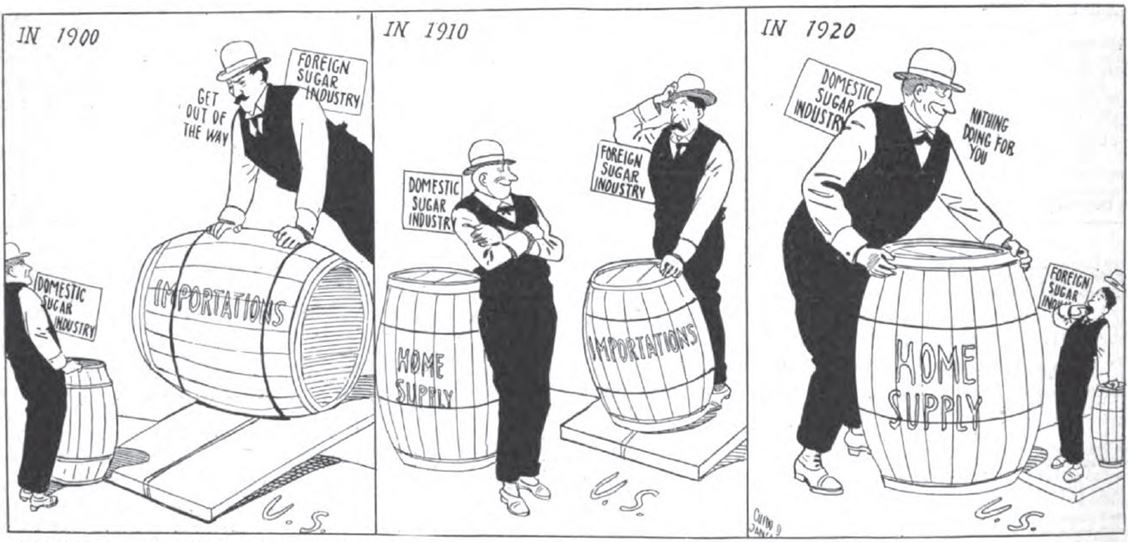

Der kurze Aufschwung der einheimischen Rübenzuckerindustrie zu Beginn des 19. Jahrhunderts und dann erst wieder seit Mitte der 1830er Jahre veränderte dies nur ansatzweise. Die mühselige Fabrikation schien dem Zuckerrohr oder der Runkelrübe gleichermaßen ihre vermeintliche Essenz abzuringen. Wie der weiße Antipode Salz galt Zucker als eine Art reiner Nahrungsstoff – obwohl er doch in vielgestaltiger Form, als Hutzucker, als Melis, Farin, Kandis oder Raffinade, und in grauer, brauner, gelblicher und auch weißer Farbe angeboten wurde. Die chemisch zunehmend komplexe Zuckerproduktion führte zu steten Rückfragen, manche Zeitgenossen lasen mit mulmigem Gefühl über den Einsatz von Kalk oder Knochenkohle bei der Raffination. Doch der Konsum verdoppelte sich trotz hoher Preise bis 1850 auf ca. zwei Kilogramm pro Kopf und Jahr. Am Ende siegte der Lockreiz des repräsentativen Süßen, konnten die offenkundigen Produktmängel den Glauben an den reinen Zucker nicht wirklich unterminierten. Die Industrie, die deutsche, sie wuchs jedenfalls – und am Ende würden deutsche Wissenschaft und deutsche Technologie die Fabrikation vereinfachen, reinen Zucker produzieren. Wunschwelten und Selbstvermarktung verschmolzen, wurden auch in der späteren, recht unkritischen Fachliteratur nicht wirklich thematisiert (vgl. etwa Roman Sandgruber, Genußmittel. Ihre reale und symbolische Bedeutung im neuzeitlichen Europa, Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1994, T. 1, 73-88; Christoph Wagner, Süsses Gold. Kultur- und Sozialgeschichte des Wiener Zuckers, Wien 1996; Christoph Maria Merki, Zucker, in: Thomas Hengartner und Ders. (Hg.), Genussmittel. Ein kulturgeschichtliches Handbuch, Frankfurt/M. und New York 1999, 231-256). Ein kritische Genussmittelgeschichte des 19. Jahrhunderts ist bis heute ein Desiderat.

Die Ahnen auf dem Tische: Knochenkohle in der Zuckerraffinade (Fliegende Blätter 23, 1856, 14)

Ein Weckruf

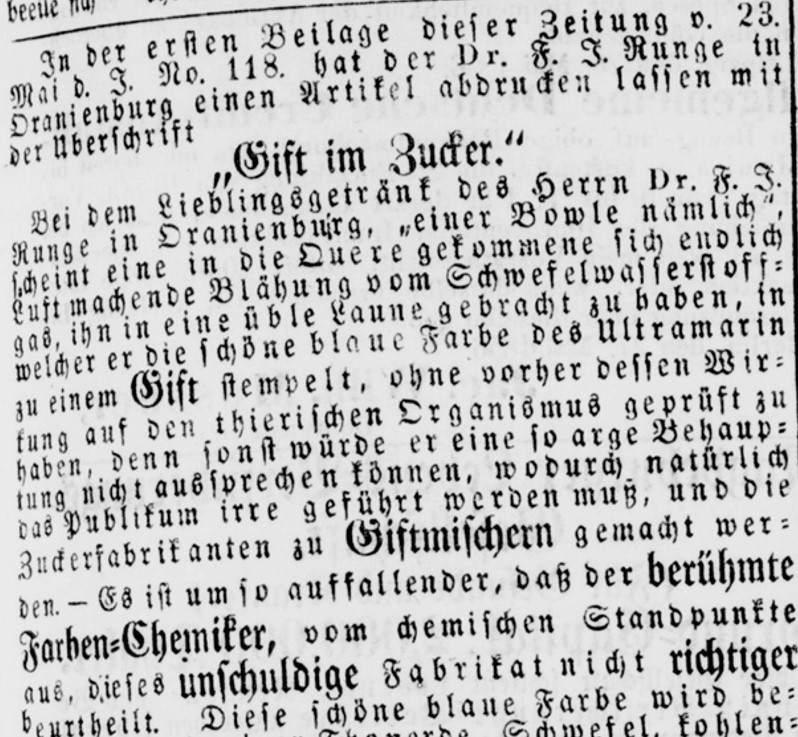

In dieser Zeit erschien nun ein kleiner Artikel in der Vossischen Zeitung, Berlins bekanntester Tageszeitung, in dem nüchtern ein vermeintlicher Skandal dargelegt wurde: „Seit einiger Zeit kommt im Handel ein Zucker vor, der ein schönes blauweißiges Ansehen hat. Sein Preis ist höher als anderer Zucker, dessen Farbe ins Gelbliche spielt; aber sehr mit Unrecht, denn der blauweiße Zucker ist gefälscht und vergiftet, der gelbliche nicht. Der blauweiße Zucker enthält nämlich einen der Gesundheit nachtheiligen blauen Stoff, das sogenannte Ultramarin, im höchst fein zertheilten Zustand beigemengt.“ Der hohe Preis war offenbar kein Schutz, kein Ausdruck höherer Güte, dies alles war Illusion. In Wasser aufgelöst, zeigte sich ein blauer Rückstand: „Zu diesem äußerlichen Verhalten gesellt sich ein recht widerliches Inneres. Mischt man nämlich den blauen Rückstand mit einer Säure, zum Beispiel Citronensaft, so entwickelt sich ein Gestank nach Schwefelwasserstoff.“ Wer also eine Bowle aus Wein, Zucker und Südfrüchten bereitete, stand in Gefahr „anstatt der Rheinweinblume die faulige Schwefelwasserstoffblume zu genießen.“ Der neue Zucker habe sich allgemein verbreitet, „ein solcher vergifteter Zucker“ sei kaum mehr zu umgehen. Der Autor verglich dies mit dem frühen Aufkommen der Lebensmittelfarben, dem zeitweiligen Blendwerk schön anzuschauender Backwaren und Konfekte: „Wie viel Zeit und Kämpfe hat es gekostet, ehe die Zuckerbäcker es lernten, welche Farben unschädlich, also anwendbar sind zum Färben der Süßigkeiten, und noch jährlich macht die Polizei zur Nachachtung und Warnung die guten und schlimmen Farben in den Zeitungen bekannt. Unter den schlimmen Farben (d.h. den giftigen) befindet sich auch Ultramarin, nun kommen die Herren Zuckersieder und mischen es ohne Weiteres unter ihren Zucker.“ Neuerliche Intervention zum allgemeinen Schutz sei erforderlich: „Denn das Unheil, was sie anrichten können, ist grenzenlos.“ Die Vergiftung des Käufers erfolge schleichend, führe zu weit verbreitetem und kaum zu behandelndem Siechtum: „Wie sollte er auch im harmlosen, sich so süß einschmeichelnden Zucker, ein Gift vermuthen?“ Doch Selbsthilfe war möglich: „Man kaufe keinen blauweißen Zucker, sondern gelben oder gelbbraunen. Candis z.B. ist ohne Gift“ (Zitate n. F[riedlieb] J. [sic!] Runge, Gift im Zucker, Königlich privilegirte Berlinische Zeitung 1856, Nr. 118 v. 23. Mai, 15-16)

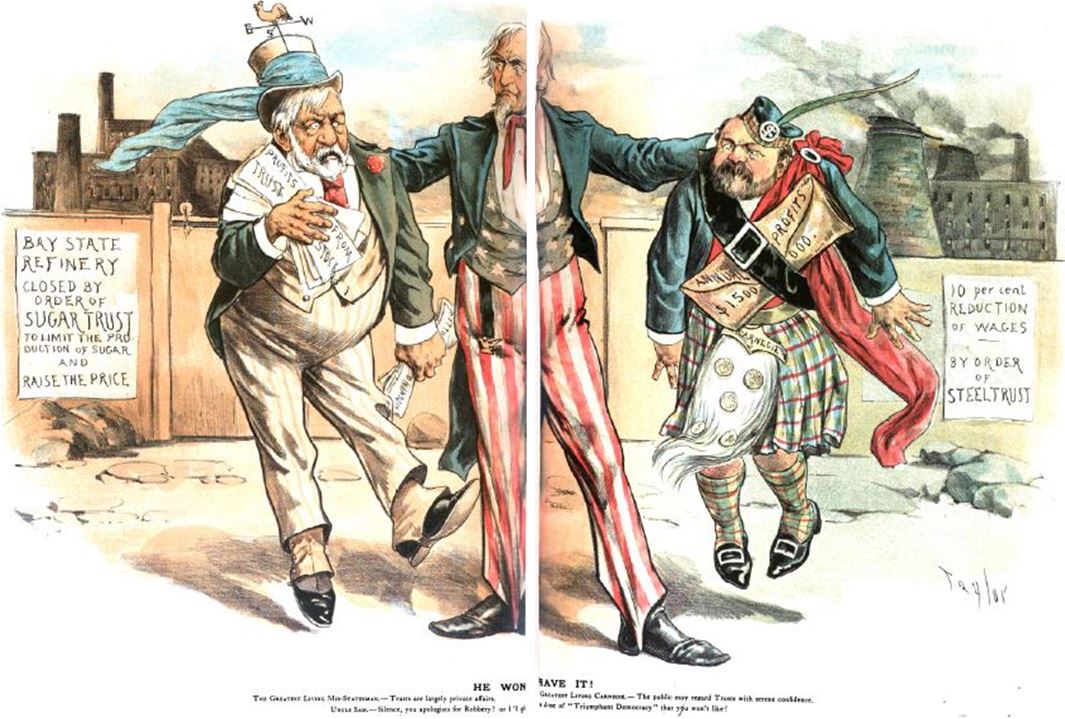

Der Artikel erzielte beträchtliche Resonanz, wurde von vielen Zeitungen übernommen (etwa Posener Zeitung 1856, Nr. 124 v. 30. Mai, 1; Wochenblatt für Pulsnitz […] 1856, Nr. 24 v. 13. Juni, 185), weit häufiger noch über den Inhalt berichtet. Zwei Punkte hoben den Artikel deutlich hervor. Zum einen tönte die Überschrift „Gift im Zucker“ dramatisch – in den Bleiwüsten der damaligen Zeitschriften unterblieben solche Hervorhebungen zumeist. Gift war damals allerdings ein breiter, ein schillernder Begriff (vgl. Jakob Tanner, Die Ambivalenz der Nahrung. Gift und Genuss aus der Sicht der Kultur- und der Naturwissenschaften, in: Gerhard Neumann et al. (Hg.), Essen und Lebensqualität, Frankfurt/M. und New York 2001, 175-213). Gebraucht wurde er Mitte des 19. Jahrhunderts bei einer eindeutigen physiologischen Schädigung, etwa bei Alkohol, Tabak, Wein oder Kaffee, zunehmend auch bei pharmazeutischen Giften, sichtbar im damals modischer werdenden Giftmord in bürgerlichen Kreisen. Doch dies waren (noch) Ausnahmen, denn bei den meisten Vergiftungen handelte es sich um Nachlässigkeiten, „mit der man giftige Dinge behandelt, oder von der Unkenntniß gefährlicher Dinge, oder von der böswilligen Verfälschung der Speisen und Getränke“. Das galt gerade für den Umgang mit Speisen und Getränken, „besonders in den großen Städten, die es in dieser Giftmischerei am weitesten gebracht, sogar Patente genommen haben auf solche Künste“ (Vergiftungen, Der Verkündiger für Stadt und Land 1854, Nr. 52 v. 29. Juni, 2, Nr. 54 v. 6. Juli, 3, Nr. 58 v. 20. Juli, 22, hier Nr. 52). Der Giftbegriff hatte damals aber auch eine andere, gar dominante Bedeutung: Es ging um das Gift im Herzen, um schwindende Verantwortungsbereitschaft, fehlendes Miteinander. „Gift“ verwies auf die stets gefährdete Moralität der bürgerlichen Gesellschaft durch Menschen ohne gemeinsame Werte. Das war ausgrenzend, gerade gegenüber revolutionärem Gift, doch es verwies vor allem auf das Bürgertum selbst, dessen kulturelle Hegemonie durch die eigene Raffgier, durch die wachsende Bedeutung von Erwerbstrieb, Börse und Spekulation unterminiert wurde. Die Weltwirtschaftskrise begann zwar nominell erst 1857, doch die warnenden Vorzeichen einer Agrarüberproduktion, breiten Preisverfalls und kritisch beäugter Aktienspekulationen in Banken und Eisenbahnen waren im Sommer 1856 bereits überall greifbar.

Friedlieb Ferdinand Runges Grab und Denkmal in Oranienburg (Wikipedia)

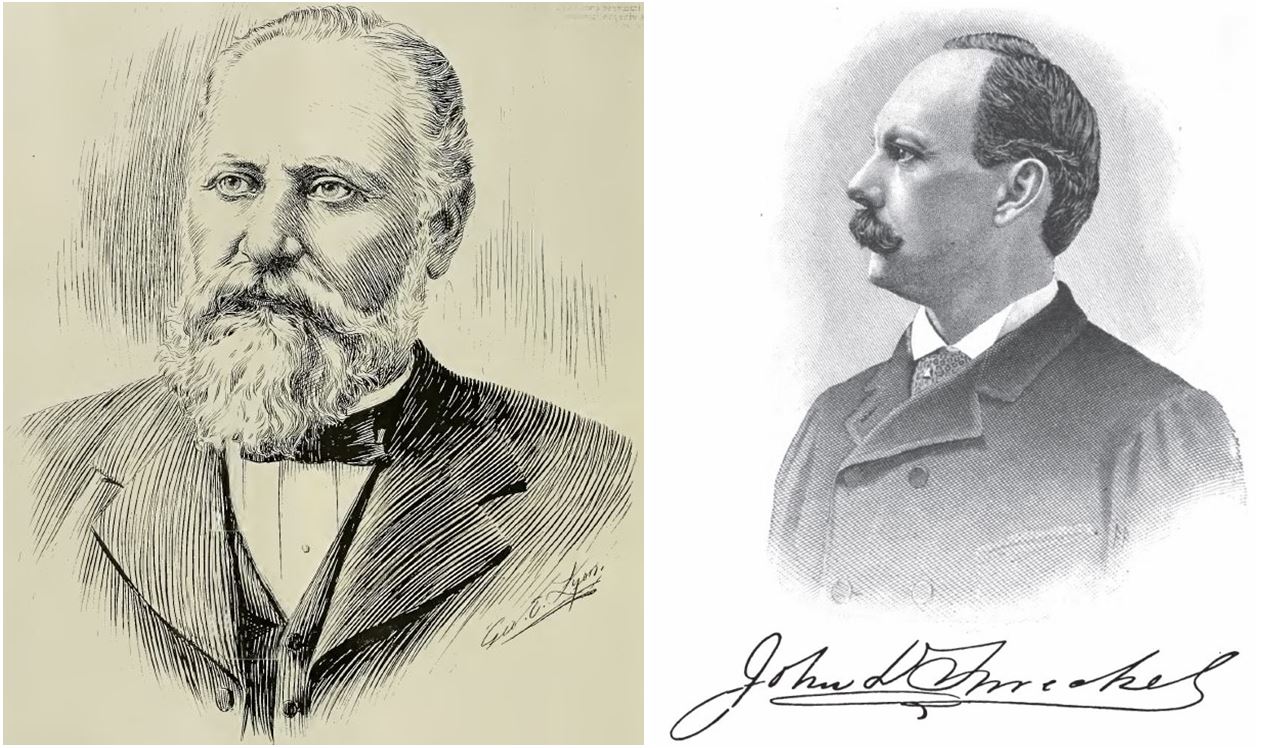

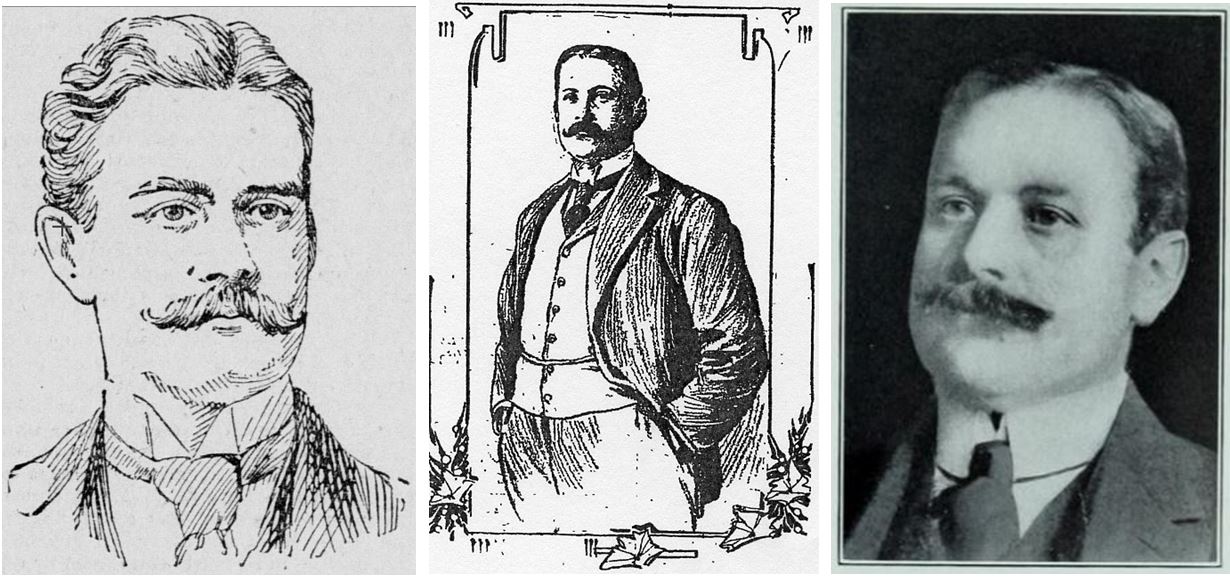

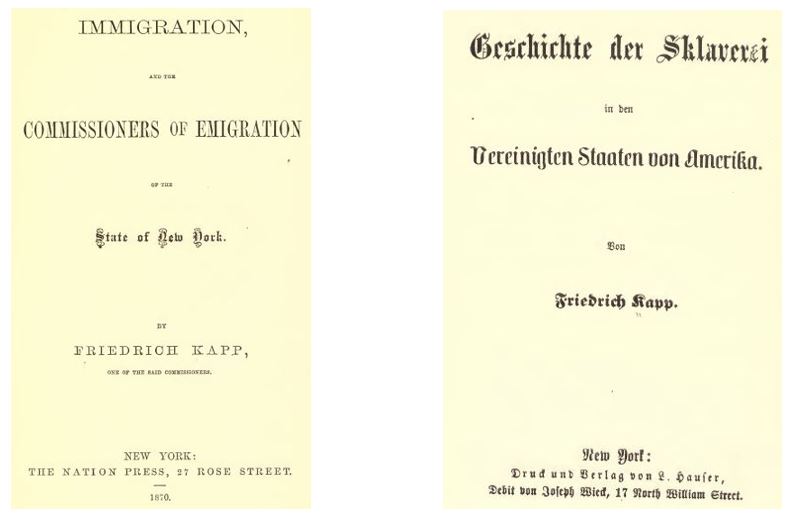

Zum anderen handelte es sich bei dem Autor um einen der damals wichtigsten Naturwissenschaftler des Deutschen Bundes. Der aus einem Hamburger Pastorenhaushalt stammende Friedlieb Ferdinand Runge (1794-1867) begann seine Karriere als Apothekergehilfe, studierte ab 1816 zuerst Medizin, dann Chemie, erwarb Doktortitel in beiden Disziplinen. Ab 1828 war er Professor für Technologie in Breslau, verließ nach nur vier Jahren jedoch die Universität, zog nach Oranienburg, wo er als technologischer Chemiker praktisch forschte. Die innere Distanz zum eitlen, aus seiner Sicht zu theoretisch arbeitenden akademischen Milieu führte zu einer relativen Außenseiterposition im gelehrten Deutschland, die durch Runges fehlende Prunk- und Geltungssucht, sein Junggesellendasein und auch seine Publikationstätigkeit fern der gelehrten Journale nochmals unterstrichen wurde (Christa und Fred Niedobitek, Friedlieb Ferdinand Runge: Sein Leben, sein Werk und die Chemische Produkten-Fabrik in Oranienburg, Detmold 2011). Seine Entdeckungen, darunter die Isolation des Koffeins 1819, brachten ihm schon früh die Charakterisierung als „Dr. Gift“ ein (Klaus-D. Röker, Die „Jedermann-Chemie“ des Friedlieb Ferdinand Runge, Mitteilungen der Fachgruppe Geschichte der Chemie 23, 2013, 52-70, hier 53). Runge konzentrierte sich auf praktische Anwendungen des neuen Wissensfeldes Chemie, Stearinkerzen und Palmölseifen wurden auch dadurch Alltagswaren. Seine wichtigsten Entdeckungen resultierten jedoch aus der Analyse des Steinkohlenteers, eines Nebenproduktes der Koksherstellung aus Steinkohle. Die Kohlenwasserstoffe bildeten das eigentliche Stofffundament für das Wachstum sowohl der britischen als auch dann der deutschen chemischen Industrie, bei Grundstoffen als auch insbesondere bei Farben (Albrecht Pohlmann, Vom Türkischrot zum Anilin. Friedlieb Ferdinand Runge (1794-1867), dem Pionier der modernen Farbenchemie, zum 150. Todestag, Mitteilungen der Wilhelm-Ostwald-Gesellschaft 22, 2017, 10-31). Runge untersuchte und isolierte beispielsweise das Anilin, das Aurin, die Karbolsäue und die Pyrrole. Die großbetriebliche Umsetzung und Nutzung blieben allerdings anderen vorbehalten. Sein fehlender Geschäftssinn führte auch dazu, dass er ab 1855, dem Todesjahr des Besitzers der „Chemischen Produktenfabrik Oranienburg“, ohne Pension dastand und einen sehr bescheidenen Lebensabend verlebte.

Die bis heutigen gängigen Deutungen Runges als „Genie ohne Ruhm“ verkennen nicht nur die sehr heterogene Rezeptionsgeschichte zumal unter späteren nationalistischen und nationalsozialistischen Vorzeichen (Lena Höft, Karl Aloys Anilin als ‚durchgesehene und ergänzte Neuauflage‘. Ein nationalsozialistischer Sachbuchbestseller und seine Transformation in der Frühphase der Bundesrepublik, s.l. 2014, insb. 38-46), sondern auch seine gegenüber dem akademischen Establishment seiner (und auch unserer) Zeit kritischen Wissenschaftsauffassung. Als Praktiker sah er sich zugleich als Pädagoge und Popularisator der Naturkunde. Runge wollte die Zöpfe der akademischen und auch gymnasialen Ausbildung abschneiden: „Das Regiment der Schulmeister ist vorüber.“ Nicht mehr die Antike und ihre von Menschenhand geschaffenen Werke seien Bildungsleitfäden, sondern die Kenntnis des göttlichen Werkes der Natur. Naturkunde und Mathematik seien in die Gewerbe- und Bürgerschulen vorgedrungen und selbst die Universitäten ließen langsam ab vom Altväterwissen, denn ohne „Kenntnisse im praktischen Leben“ sei man rückständig, „erliegt der Concurrenz, wird von dem Klügern überflügelt und verarmt“ (F[riedlieb] F[erdinand] Runge, Einleitung in die technische Chemie für Jedermann, Berlin 1836, V-VI). Wissenschaftliches Wissen sei Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft, müsse daher offen für Jedermann sein, nicht Deutungsmasse für Expertokratien. Chemisches Wissen war für ihn nicht ein Wissensschätzlein, gewonnen im Laboratorium, sondern Befähigungswissen für selbstbewusste Bürger. Für Runge war dies befreiend, zielte auf Eigeninitiative, auf die selbstbestimmte Verbesserung der Welt für und durch Jedermann. Das war idealistisch gedacht, stand jedoch auch hinter seiner Intervention gegen „Gift im Zucker“. Es ging um die Beobachtung und Minimierung bestehender Gefahren im Alltag. Der „bekannte Chemiker Prof. Runge“ (Staats- und gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten 1856, Nr. 216 v. 28. Mai, 3; Bonner Zeitung 1856, Nr. 122 v. 28. Mai, 2) schrieb, um einen offenkundigen Missstand zu beheben.

Bürgerliche Scheinwelten

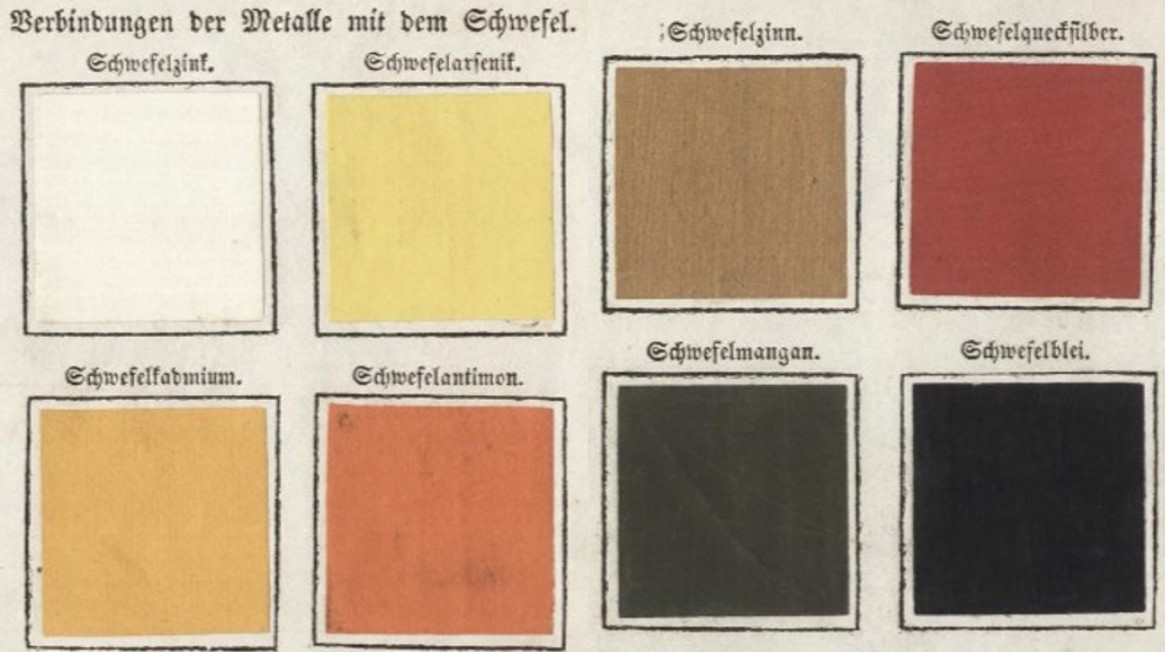

Ultramarin war eine Pigmentfarbe, eine „glänzend blaue Farbe, welche vor den meisten andern blauen Farben Vorzüge hinsichtlich der Völle ihres Tons u. ihrer Haltbarkeit hat. Bleibt an der Luft, so wie in Oel unverändert, wird nicht durch Alkalien zerstört, selbst bei Erhitzung damit, leidet auch nicht durch Glühen, verliert dagegen binnen weniger Minuten ihre Farbe durch Säuren“ (Das Hauslexikon, Bd. 8, Leipzig 1838, 217). Sie war in der frühen Neuzeit eine edle Malerfarbe, teuer, mühselig ausgeschlemmt aus italienischen Lapislazuli-Beständen, teils importiert aus dem Hindukusch, aus Ägypten. Doch zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde Ultramarin erst verwissenschaftlicht, dann „demokratisiert“. Ein Preisausschreiben der Société d’encouragèment pour l’industrie nationale initiierte in den 1820er Jahren die Produktion eines künstlichen Substituts. Parallel zum Bekanntwerden der preisgekrönten Forschungen des französischen Chemikers Jean-Baptiste Guimet (1795-1871) hatte der Tübinger Chemiker Christian Gottlob Gmelin (1792-1860) 1828 bereits ein Produktionsverfahren veröffentlicht, das den Aufbau einer rasch wachsenden Industrie ermöglichte (Künstliches Ultramarin, Journal für technische und ökonomische Chemie 2, 1828, 406-409; Joost Mertens, The History of Artificial Ultramarine (1787-1844): Science, Industry and Secrecy, Ambix 51, 2004, 219-244; Eberhard Schmauderer, Die Entwicklung der Ultramarin-Fabrikation im 19. Jahrhundert, Tradition 14, 1969, 127-152). Insbesondere nach der Gründung der Nürnberger Ultramarinfabrik 1838 wurde die schöne blaue Farbe in immer weiteren Bereichen eingesetzt. Neben den Anstrich trat das Färben von Papier und Tapeten, dann aber auch das „Weißen“ erst des Papiers, ferner der Wäsche und auch des Zuckers.

Eine Pigmentfarbe mit beträchtlichen Vorteilen: Werbung der Nürnberger Ultramarinfabrik (Karlsruher Zeitung 1841, Nr. 49 v. 19. Februar, 299)

Ultramarin färbte diese Güter nicht, sondern ließ sie weiß erscheinen. Dies war Reflex eines simplen optischen Phänomens, nämlich der Komplementärwirkung von Blau und Gelb. Die Waren- und Alltagswelten wurden nicht nur farbiger, sondern verloren ihren Grauschleier, das Unspezifische des gräulich dumpfen Tones der Leinenwaren, der Hanfgespinste: „So blaut man unter Anderm die Leinwand (auf 50 Stück Leinwand 2-3½ Pfd. Ultramarin), die Papiermasse, die Wäsche, die Kalkmilch beim Anstreichen, die Stärke, die Stearinmasse zur Kerzenfabrikation, und endlich auch den Zucker“ (Johannes Rudolf Wagner, Die chemische Technologie, 7. verb. u. verm. Aufl., Leipzig 1868, 344). All dies wurde als Errungenschaft der modernen Technik gefeiert. Ordinärer Zucker sah gelblich aus, erstrahlte gebläut jedoch weiß. Weißer Zucker aber wurde höher bezahlt, galt als reiner. Das nutzten die Zuckerfabrikanten mit Bezug auf den vermeintlichen Willen der Konsumenten: „Der Geschmack des Publicums zieht nun unbedingt eine bläuliche Färbung der gelblichen vor, dem Fabrikanten bleibt also nichts übrig, als diesem Geschmacke zu genügen“ (Adolphi, Der Zucker als Consumtions-Artikel und das consumirende Publicum, Zeitschrift des Vereins für die Rübenzucker-Industrie 9, 1859, 337-355, hier 352).

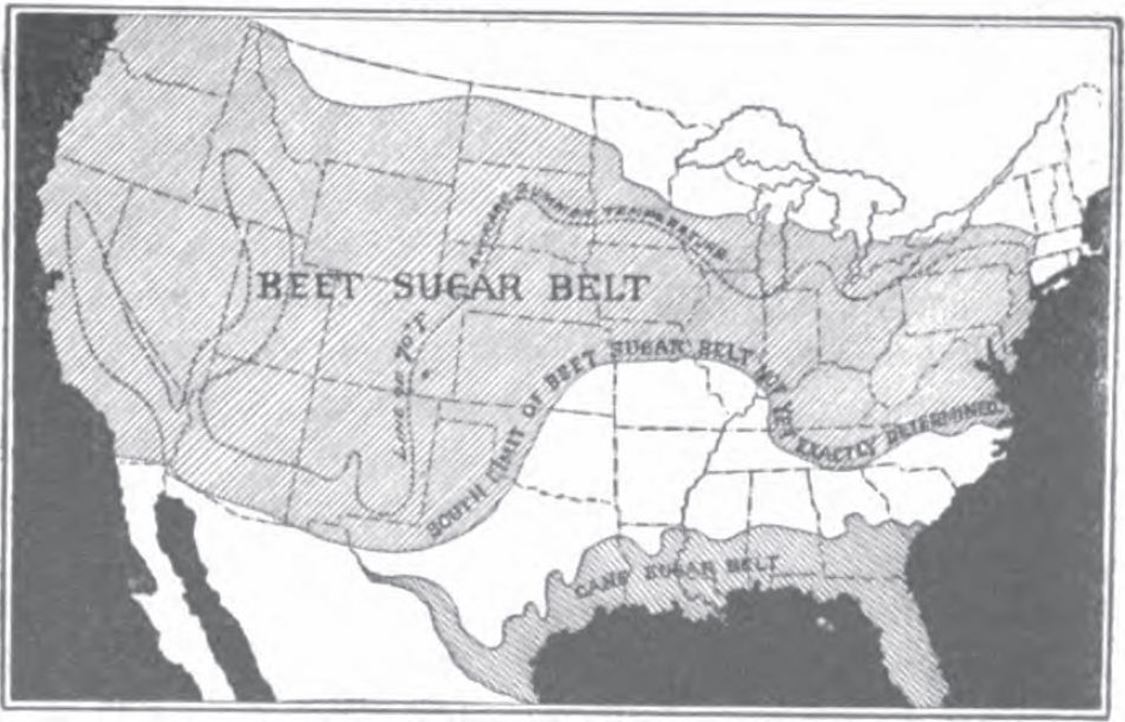

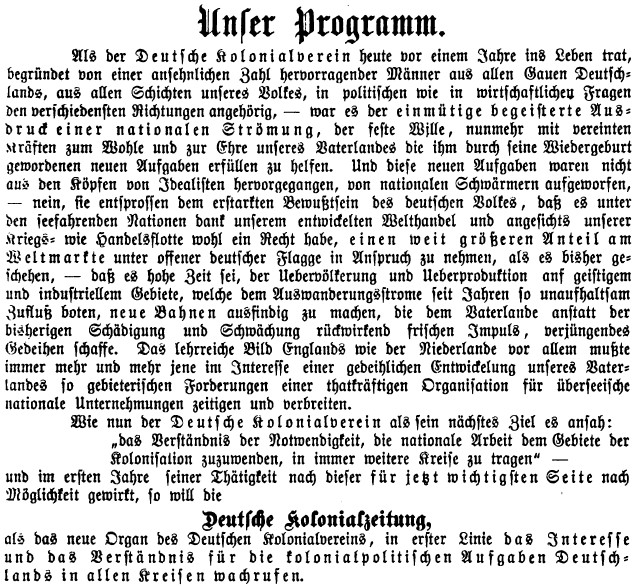

Doch natürlich ging es Mitte des 19. Jahrhunderts um mehr, denn der an sich aufstrebende Rübenzucker kämpfte um Marktakzeptanz. Der importierte, in London oder auch in deutschen Landen raffinierte Rohrzucker war gefälliger, heller, enthielt weniger Rückstände, zumal nicht die technisch aufwändig zu entfernende, teils stinkende Rübenmelasse. Der Ultramarinzusatz konnte helfen, die damaligen „Vorurtheile gegen den Rübenzucker“ (Pariser Ausstellungs-Skizzen für Böhmen. IX., Der Tagesbote aus Böhmen 1855, Nr. 267 v. 27. September, 1) zu überwinden. Das passte zu dem recht deutschen Glauben an heimische Ersatzmittel, die den Geist des allgemeinen Fortschritts verkörperten.

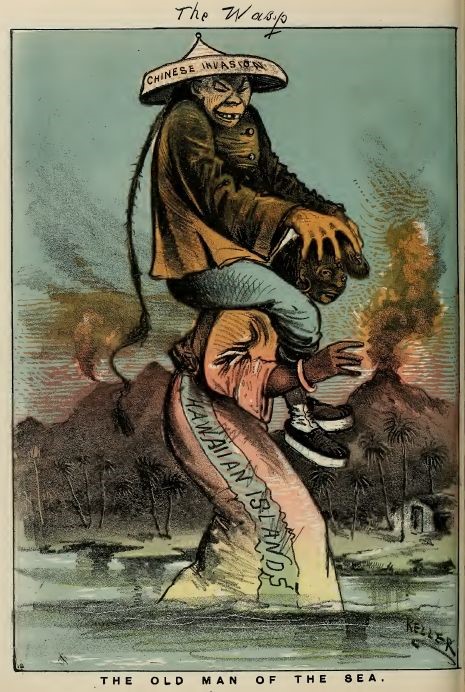

Ultramarin war also ein Aufheller, scheinbar ungefährlich, auf jeden Fall freudig angewandt, um die Welt schöner erscheinen zu lassen. Seine Akzeptanz war Teil einer zunehmenden surrogatbasierten Verzauberung und Ästhetisierung der Warenwelt schon zu Beginn der Konsumgesellschaft. Noch war vieles in statu nascendi: Denken Sie etwa an die sich erst in den Anfängen befindliche Photographie, insbesondere im Gefolge der seit 1839 frei verfügbaren Daguerreotypie, die sich auch durch technische Verbesserungen und Objektive der Wiener Unternehmer Josef Petzval (1807-1891) und Peter Wilhelm Friedrich von Voigtländer (1812-1878) verbreitete. Spiel mit dem Licht, auch mit der Illusion, wurde in den Ateliers üblich, Lichtaufheller sorgten für ansehnlichere Porträts. Bleichmittel wurden Teil einer modernen Wäschepflege, verbesserten die Ergebnisse des meist noch im Freien stattfindenden Bleichens der Wäsche. Haarfärben war aufwändig, doch Wasserstoffsuperoxid war bereits zu haben, auch wenn es sich erst seit 1867 als Haaraufheller für die bürgerliche Frau etablierte. All das war Teil der Surrogatkultur des damaligen Bürgertums, die auf Pressglas und Stuck, Verblendungen und Furnierholz gründete, da für das so treu und stetig besungene „Echte“ zumeist das Geld fehlte. Das von Runge kritisierte „Gift im Zucker“ war daher zwar kaum zu leugnen, doch es entsprach einem Trend, der weit über das süße Genussmittel hinauswies.

Die Debatte der Fachleute

Der Skandal um „Gift im Zucker“ entwickelte sich auch daher höchst eigenartig. Am Ende stand nicht ein einfaches Verbot der Ultramarinfärbung, sondern der vielgestaltig genährte Verdacht, dass es sich bei alledem um Debatten zwischen obskuren Eigenbrötlern handelte, die fernab der praktischen Alltagssorgen in akademischen Wolkenkuckucksheimen lebten. Um dieses einzufangen, sind drei analytische Schritte erforderlich. Erstens werden wir uns den wichtigsten Antworten und Reaktionen auf Runges Artikel widmen, zweitens die vielen anonymen Artikel über diese Debatte diskutieren, ehe wir uns drittens die satirischen Kommentare genauer ansehen. Rasch zeigte sich, dass es kaum ein Interesse daran gab, Runges Warnungen im Detail zu diskutieren und geeignete Gegenmaßnahmen zu treffen. Der Skandal führte nicht zur Beseitigung der Ursache, sondern beschädigte fast alle Beteiligten. Nicht Wandel, sondern Bestätigung des Status quo war das Ergebnis – und damit zugleich auch eine Beschädigung der Figur des öffentlich für das Gemeinwohl intervenierenden Experten.

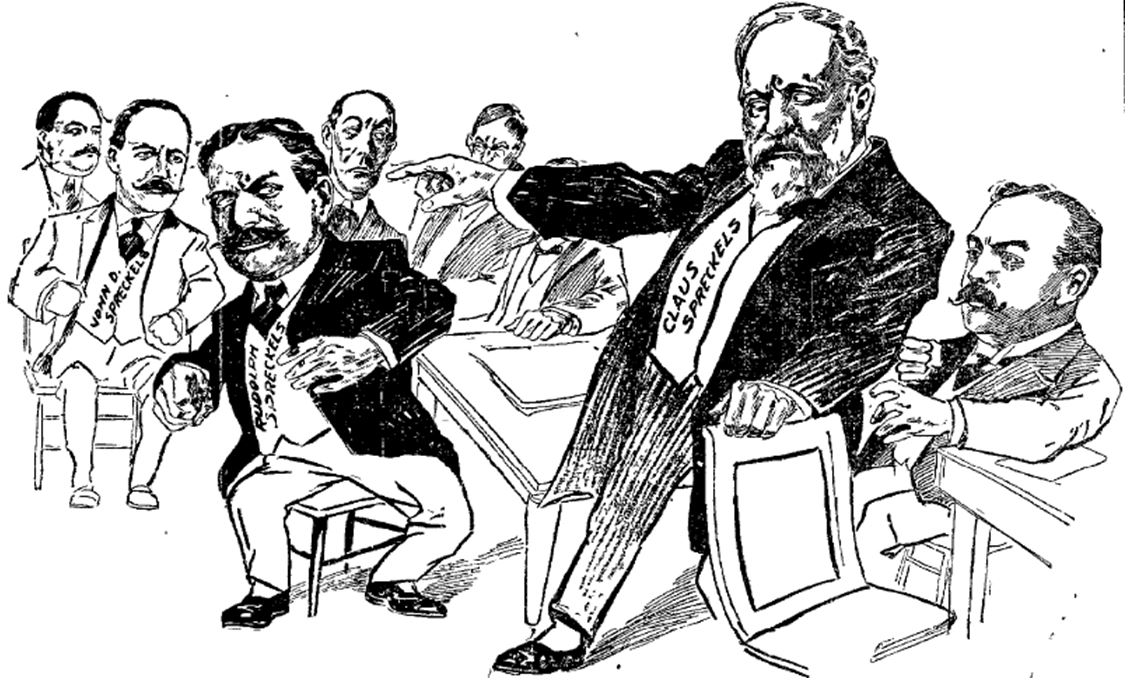

Als erster antwortete der in der pommerschen Metropole Stettin tätige gerichtliche Chemiker Gustav Reich. Er war ein allseits bekannter Gewährsmann der Rückenzuckerindustrie – was allerdings nicht thematisiert wurde. 1850 hatte er in Berlin ein Verfahren zum Fäulnisschutz von Klärblut für die Zuckerfabrikation entwickelt, das zuerst in der Potsdamer Zuckersiederei von Ludwig Jacobs (1794-1879) angewandt, anschließend in vielen weiteren Zuckerfabriken genutzt wurde (Archiv der Pharmazie 114, 1850, 421-423; Aufforderung zur gemeinschaftlichen Erwerbung eines von dem Herrn Dr. Gustav Reich aufgefundenen Verfahrens, das zur Klärung erforderliche Blut vor Fäulniß zu schützen […], Zeitschrift des Vereins für die Rübenzuckerindustrie im Zollverein 1, 1851, 68-70). Reich wechselte spätestens 1851 zur auch heute noch produzierenden Pommerschen Provinzial-Zuckersiederei (ebd. 1851, n. 336). Er wäre also in der Lage gewesen, die technologische und unternehmerische Logik der Zuckerfärbung einem breiten Publikum verständlich zu machen. Doch stattdessen offerierte er Polemik und beharrte auf der völligen Unschädlichkeit des Ultramarins für den Menschen.

Runge, so Reich, sei zwar ein berühmter Farbenchemiker, seine Polemik gegen die „schöne blaue Farbe des Ultramarin“ jedoch offenbar Ergebnis einer Bowlenlaune. Er habe übellaunig und ohne vorherige Kontrolle am „thierischen Organismus“ dieses „unschuldige Fabrikat“ zu einem Gift gemacht, dadurch das Publikum „irre geführt“ und „die Zuckerfabrikanten zu Giftmischern gemacht“. Ja, Schwefelwasserstoff könne sich bei der Reaktion mit Säuren bilden, doch angesichts der „fast homöopathischen“ Zusatzmengen bei der Produktion sei dies eine völlig zu vernachlässigende Gefahr. Auf 100 Pfund Zucker kämen ganze 4,5 Gramm Ultramarin, also ein 1760stel. Runge sei offenbar ein Homöopath, glaube an die Wirkung von fast nichts – oder er habe zu viel von seinem Lieblingsgetränk Bowle konsumiert, „und in dieser blauen Stimmung ist ihm im Traume das Ultramarin als blaues Gift erschienen!“ (Zitate n. Gustav Reich, [ohne Titel], Stettiner Zeitung 1856, Nr. 243 v. 27. Mai, 2 (auch für das Folgende)

Gift, Gift, Giftmischer: Typographische Aufmachung der Reichschen Replik auf Runges Artikel (Königlich privilegirte Berlinische Zeitung 1856, Nr. 122 v. 28. Mai, 13)

All dies wäre als typische Polemik zwischen deutschen Gelehrten durchgegangen, bei der eine derbe und verletzende Sprache üblich war – Justus von Liebig (1803-1873) war dabei unrühmliches Beispiel. Doch Gustav Reich ließ es dabei nicht bewenden: Er nahm ungefähr acht Gramm Ultramarin, rührte sie in Zuckerwasser, gab dieses dann seinem „Arbeitsmann“ – also seinem Dienstboten – zu trinken, ließ den Menschenversuch von seinem Stettiner Hausarzt Dr. Meyer dokumentieren. Und wahrlich, das Ultramarin „zeigte sich indifferent auf seinen Organismus und hatte nur die Wirkung, daß ein Aufstoßen mit dem Geruch nach Schwefelwasserstoffgas erfolgte und einige übelriechende Blähungen von Schwefelwasserstoffgas sich aus ihm entwickelten (wie das beim Genuß von Erbsen auch bei ihm vorkommt), welche aber auf meinen Organismus keine giftige Wirkung äußerten.“ Das Ergebnis sei nicht anders zu erwarten gewesen, denn auch die Ultramarinproduktion seines Lieferanten, des Wermelskirchener Apothekers Carl Leverkus (1804-1889), habe nie Vergiftungen bei dessen Beschäftigten hervorgerufen. Auch das Schlafen in Zimmern mit Ultramarintapeten sei völlig ungiftig. Reich schloss seinen Artikel mit einer neuerlichen Breitseite auf den populären chemischen Schriftsteller Runge, der auf die „naturwissenschaftliche Unwissenheit eines Theils des Publikums spekulirt“, dessen Ausführungen aber substanzlos seien, während er selbst allein auf die „Beruhigung des Publikums“ ziele.

Im Anhang dieser Replik, die von der Vossischen Zeitung mit einer absolut unüblichen typographischen Hervorhebung des Gift-Themas gezielt aufgeheizt worden war, erschien die kurze Stellungnahme des Hausarztes: Der Arbeitsmann „verspürte darauf in keiner Weise ein Unbehagen, weder Uebelkeit noch Druck oder Brennen in der Magengegend; nur gab er an, einige Mal ein Aufstoßen wie nach faulen Eier zu verspüren, was von der Entwickelung von Schwefelwasserstoffgas im Magen herrührte, doch war beim Ausathmen des Baumert Nichts von diesem Geruche zu verspüren. – Auch am folgenden Tage befand sich der Baumert im besten Gesundheitszustande und war seine Verdauung in keiner Weise beeinträchtigt.“ Daraus schloß Dr. Meyer messerscharf, „daß das Ultramarin selbst in größerer Gabe in den Magen gebracht, in keiner Weise nachtheilig auf den thierischen Organismus einwirkt, und daß dasselbe demgemäß zu dem menschlichen Körper sich völlig indifferent verhält“ (Meyer, Attest, Stettiner Zeitung 1856, Nr. 243 v. 27. Mai, 2; auch Posener Zeitung 1856, Nr. 129 v. 5. Juni, 4).

Derart herausgefordert, ließ die Reposte Runges nicht lange auf sich warten. Statt aber sachlich zu antworten und die offenkundigen blinden Flecken in Reichs Antwort präzise zu benennen, konzentrierte er sich auf das Argument, dass Ultramarin ein vielgestaltiges Produkt sei, das je nach Produktionsweise und Herkunft sehr wohl giftig sein könne. Auch Schwefelarsen könne darin enthalten sein – und er wollte „dem tapferen Herrn Baumert nicht rathen,“ solche Varianten zu verschlucken. Als gerichtlicher Chemiker müsse Reich derartige Unterschiede kennen, zumal Ultramarin in Polizeivorschriften durchaus als eine schädliche Farbe auftauche, deren Vermischung mit Esswaren nach § 304 des Preußischen Strafgesetzbuches strafbar sei. Die Verfütterung des Ultramarins habe demnach keinerlei Aussagewert, der Hausarzt fabuliere über ihm unbekannte Dinge. Gustav Reich solle aber als Amtsperson nach § 304 bestraft werden. Neuerlich beendete Runge seinen Artikel mit einer Nutzanwendung, in der er den Giftvorwurf leicht zurücknahm, um zum Kern des Konsumentenschutzes vorzustoßen: „Gesetzt nun auch alles Ultramarin, das die Zuckersieder zum Zuckerfärben anwenden, sei nicht Gift, so bleibt doch stets die Zumischung zum Zucker eine Gesetzübertretung, und dann gelinde gesagt, eine Sudelei. Wenn auch die Farbe noch so schön ist (auch ich verehre sie, aber im Auge, nicht im Magen) so ist sie im Zucker doch am unrechten Ort, und was am unrechten Orte ist, ist Schmutz“ (F[riedlieb] F[erdinand] Runge, Gift im Zucker, Königlich privilegirte Berlinische Zeitung 1856, Nr. 124 v. 30. Mai, 17). Zugleich aber war Runge mit seinem Strafansinnen weit über das Ziel hinausgeschossen: Paragraph 304 zielte nämlich auf Brunnen- und Lebensmittelvergiftung, und sah für vorsätzliche Vergiftung oder vergiftende Stoffzumengungen Zuchthaus von fünfzehn Jahren oder gar – im Falle von Sterbefällen – die Todesstrafe vor. Selbst bei Fahrlässigkeit war eine Gefängnisstrafe möglich (Das Neue Strafgesetzbuch für die gesammten Preußischen Staaten […] vom 14. April 1851, 4. verm. Aufl., Berlin 1851, 77-78).

Runge als Spezialist für Schwefelverbindungen: Entree eines seiner Bücher (F[riedlieb] F[erdinand] Runge, Grundlehren der Chemie für Jedermann, 3. verm. Aufl., Berlin 1843, vor I)

Gefärbte Waren als Spezialität des Chemikers Ferdinand Wincklers: Schwämme und Tauben (Illustrierte Zeitung 17, 1851, 393 (l.); Intelligenzblatt zur Wiener Zeitung 1854, Nr. 21 v. 25. Januar, 54)

Die Debatte unter den Fachleuten war damit allerdings noch nicht beendet – auch wenn es überraschend war, dass sie eben nicht in der Fachliteratur, sondern in allgemeinen Tageszeitungen geführt wurde. Runge erhielt jedenfalls Unterstützung durch den Berliner Agrarwissenschaftler und Chemiker Ferdinand Ludwig Winckler (1801-1868), zu dieser Zeit stolzer Erfinder eines neuen, in ganz Mitteleuropas intensiv beworbenen Universaldüngers (Ferdinand Winckler, Das Düngercapital der Landwirthschaft […], Berlin 1856; ders., F. Winckler’s künstlicher Normal-Dünger u. Regenerations-Guano, Berlin 1856). Er repräsentierte die ökonomischen Chancen der neuen Farbenchemie, hatte auf der Londoner Weltausstellung 1851 chemisch gereinigte, gebleichte und gefärbte Schwämme ausgestellt (Amtliches Verzeichniß der aus dem Deutschen Zollverein und Norddeutschland zur Industrie-Ausstellung […] in London eingesandten Gegenstände, Berlin 1851, 31-32), später „Berliner Papageien“ verkauft, also lebendige chemisch gefärbte Tauben in roter, goldgelber oder kornblauer Farbe. Winckler besaß europäische Kontakte, war Mitglied der Pariser Academie d’agriculture de France, leitete in Berlin ein chemisch-technisches Laboratorium (Landwirthschaftlicher Anzeiger für Nord- und Mitteldeutschland 4, 1858, Nr. 9, 118; Zeitung für Landwirthe 2, 1859, 471).

Für Winckler war die Zuckerbläuung eine offenkundige „Zucker-Verfälschung“ (Ferdinand Winckler, In Sachen des Dr. Runge’schen „Gift im Zucker“ contra Dr. Gustav Reich und Consorten, Königlich privilegirte Berlinische Zeitung 1856, Nr. 123 v. 29. Mai, 15; auch für das Folgende). Wichtiger aber schien noch, dass bestimmte Ultramarinvarianten sehr wohl giftig seien, Runge also zurecht vor einer Gesundheitsgefährdung gewarnt habe. Reich habe mit seinem Menschenversuche fahrlässig und feige gehandelt. Für Winckler war klar, dass ein kundiges Publikum den gebläuten Zucker meiden müsse. Gustav Reich antwortete hierauf ausflüchtend, fokussierte sich allein auf die unterschiedlichen Färbemittel (Gustav Reich, Notizen über die in Frage stehenden blauen Farben, Königlich privilegirte Berlinische Zeitung 1856, Nr. 127 v. 3. Juni, 17-18).

Beruhigung als erste Wissenschaftlerpflicht (Magdeburgische Zeitung 1856, Nr. 127 v. 3. Juni, 7)

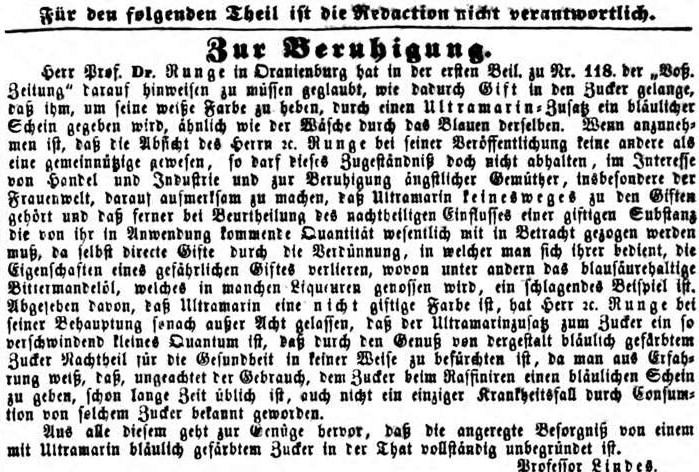

Parallel meldete sich Anfang Juni 1856 auch der gelernte Apotheker August Wilhelm Lindes (1800-1862) zu Worte: Er war seit 1828 ordentlicher Lehrer der Chemie und Mineralogie bei der kgl. Realschule zu Berlin und Privatlehrer der Pharmazie und hatte ab 1831 auch ein selbständiges Pharmazeutisches Institut, eine pharmazeutische Pensionsanstalt geleitet (Amtsblatt der Kgl. Preußischen Regierung zu Frankfurth a.d. Oder 1828, 68; Nicole Klenke, Zum Alltag der Apothekergehilfen vom 18. bis Anfang des 20. Jahrhunderts, Stuttgart 2009, 231). Runge habe sich zwar von gemeinnützigen Intentionen leiten lassen, doch angesichts der nur geringen Mengen des eingesetzten Ultramarins und auch der bisher nicht aufgetretenen Krankheitsfälle gäbe es zur Beunruhigung keinen Anlass. Das hervorzuheben sei wichtig für den Fortgang von Handel und Industrie und „zur Beruhigung ängstlicher Gemüther, insbesondere der Frauenwelt“ ([August Wilhelm] Lindes, Zur Beruhigung, Posener Zeitung 1856, Nr. 129 v. 5. Juni, 4; zuerst in Königlich privilegirte Berlinische Zeitung 1856, Nr. 124 v. 30. Mai, 17; auch in Stettinger Zeitung 1856, Nr. 258 v. 5. Juni, 2).

Den Reigen inhaltlicher Debattenbeiträge schloss die Nürnberger Ultramarin-Fabrik. Sie war auch nicht ansatzweise an einer sachlichen Diskussion interessiert, zielte dagegen auf die Diskreditierung und Denunziation eines der führenden deutschen Farbenchemiker: Die eigenen Produkte seien sämtlich ungiftig, die Einsatzmengen unbedeutend, der eventuell freiwerdende Schwefel kein Gift, sondern ein lebensnotwendiger Stoff. Die eigenen Arbeiter seien bester Gesundheit, das Ultramarin sei für sie „bisweilen heilsam“, ein „magen- oder blutreinigendes Mittel“ (Zur Aufklärung über Dr. F.J. [sic!] Runge’s: „Gift im Zucker.“, Breslauer Zeitung 1856, Nr. 279 v. 18. Juni, 1288). Runge wisse nicht, worüber er schreibe, sein Urteil daher irrelevant. Am Ende stand der Verweis auf die Obrigkeit: „Die wahrheitswidrigen Veröffentlichungen des Dr. Runge werden eine sanitätische Prüfung des Ultramarins sicherlich zur Folge haben, und diese wird das oben Gesagte über die gänzliche Unschädlichkeit unserer Farbe bestätigen. Möchte dies bald geschehen, um wenigstens von diesem Gesichtspunkte dem Hrn. Dr. Runge für seine gelehrte Unkenntniß danken zu können.“

Fassen wir diesen Teil der Debatte über die Blaufärbung des Zuckers im Mai/Juni 1856 kurz zusammen, so führte Runges Artikel offenkundig nicht zu einer inhaltlich substanziellen Auseinandersetzung über die möglichen Gesundheitsgefahren durch das Färbemittel. Das Publikum las von einander widersprechenden wissenschaftlichen Einschätzungen – hier Gift und Gesundheitsgefährdung, dort völlige Unschädlichkeit. Die Konsumenten sollten nach Runges und auch Wincklers Einschätzung auf gebläuten Zucker verzichten, doch eine marktgängige Alternative war dazu nicht in Sicht, denn über eine Kennzeichnung dieser Ware wurde nicht diskutiert, ebenso nicht über ungefärbte Angebote. Es blieb demnach nur der Verzicht, der Kauf von Kandiszucker oder aber die aufwändige Kontrolle im Hause.

Themensetzung in der publizistischen Öffentlichkeit

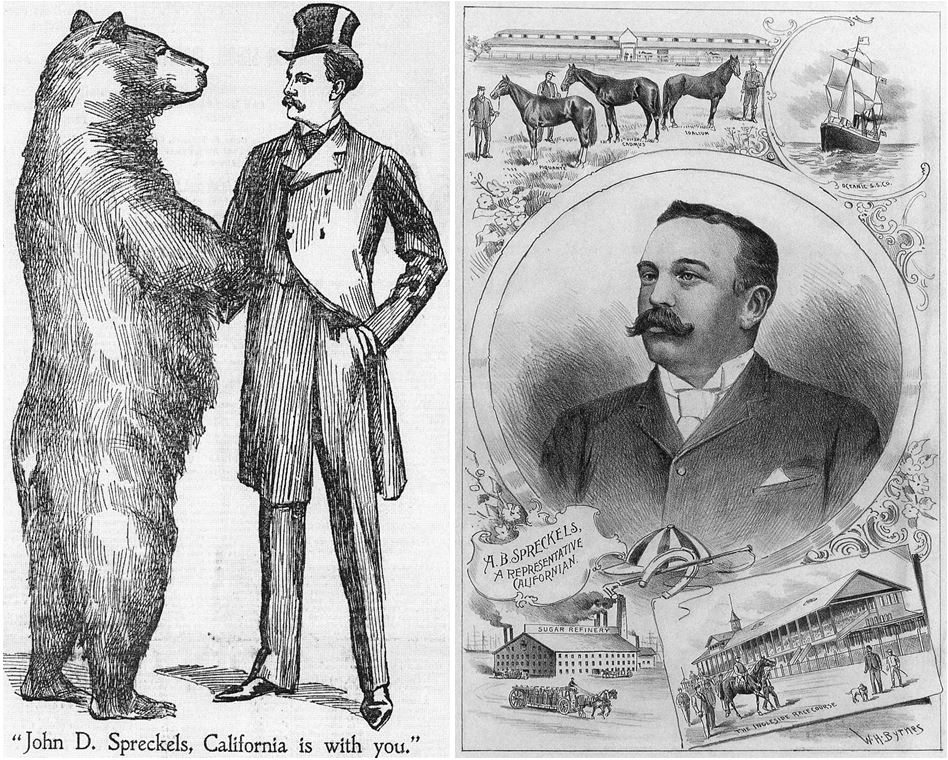

Der von Friedlieb Ferdinand Runge in Berlin initiierte Skandal über „Gift im Zucker“ wurde binnen weniger Tage in nahezu alle Städte der deutschen Lande getragen, dort wohl auch diskutiert. Anzunehmen ist, dass auch die fachliche Diskussion etwas breiter war. Da dieses Land jedoch immer noch ein digitales Entwicklungsland ist – und insbesondere in dem sich Hauptstadt nennenden Berlin der Unwille zur Arbeit (im Gegensatz zum Erhalt von leistungsungebundenen Subventionen) gerade im Bibliothekssektor besonders ausgeprägt ist, ist eine breitere Analyse des Hin und Her vor Ort nicht wirklich möglich (zur damaligen Presselandschaft s. Robert Springer, Berlin. Ein Führer durch die Stadt und ihre Umgebungen, Berlin 1861, 252-253).

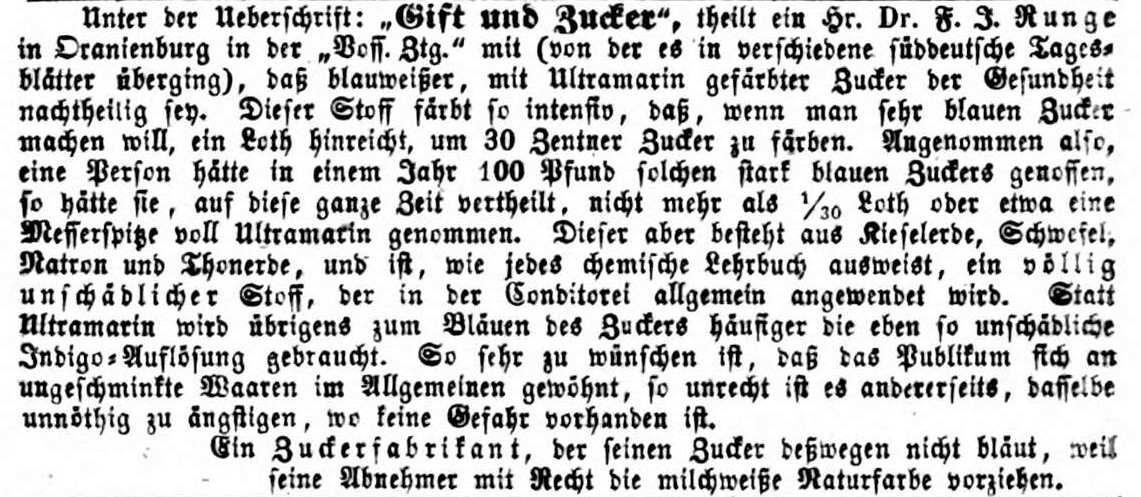

Die Berichterstattung orientierte sich an der Artikelabfolge in Berlin, konzentrierte sich aber nicht allein auf den Skandal der Zuckerbläuung, sondern vor allem auf den Zweikampf von Runge und Reich. Obwohl gebläuter Zucker ein allgemeines, gar nationales Thema war, wurde der Skandal dadurch personalisiert: „Die Zucker-Debatte geht in den berliner Blättern noch fort“ (Kölnische Zeitung 1856, Nr. 150 v. 31. Mai, 3). Runge war dabei kaum mehr als ein Name, häufig schrieb man lediglich von „einem“ Dr. Runge (Bläulicher Zucker schädlich, Wiener Theater-Zeitung 1856, Nr. 120 v. 28. Mai, 482). Dessen Artikel wurde kurz und kompakt wiedergegeben: „In der ‚Voss. Ztg.‘ macht ein Dr. Runge auf eine Zuckergattung aufmerksam, die seit einiger Zeit im Handel vorkomme, ein schönes blauweißes Aussehen habe, und sehr mit Unrecht theurer bezahlt werde, als anderer Zucker, dessen Farbe in’s Gelbliche spiele. Der bläuliche Zucker sey nämlich gefälscht und vergiftet, und zwar durch eine Beimischung von Ultramarin. […] Dr. Runge räth an, keinen solchen blauweißen Zucker, sondern gelben oder gelbbraunen zu kaufen“ (Bohemia 29, 1856, 693). Die Standardnotiz war respektvoller, benannte Runges Vorwurf und auch mögliche Handreichungen: „Der Chemiker Prof. Runge in Oranienburg macht darauf aufmerksam, daß seit einiger Zeit im Handel ein Zucker vorkomme, der ein schönes blauweißes Ansehen und einen höheren Preis als anderer in’s Gelbliche spielende hat, aber vergiftet ist, indem ihm zur Erreichung jener Farbe Ultramarin beigemengt wird. Als Kennzeichen wird angegeben, daß solcher Zucker bei Auflösung im Wasser nach einigen Tagen Ruhr einen blauen Rückstand zurückläßt, die Auflösung selbst aber sich grünlich zeigt.“ (Lausitzer Zeitung 1856, Nr. 66 v. 5. Juni, 263; entsprechend schon Gift und Zucker, Hannoverscher Courier 1856, Nr. 523 v. 26. Mai, 2; Breslauer Zeitung 1856, Nr. 247 v. 30. Mai, 118; Zur Warnung, Sauerländischer Anzeiger 1856, Nr. 63 v. 31. Mai, Nr. 63, 3; Der Landbote 1856, Nr. 65 v. 31. Mai, 254; Iserlohner Kreisblatt 1856, Nr. 46 v. 7. Juni, 3). Die Nachricht verbreitete sich entlang des Telegraphennetzes, dann der Haupteisenbahnlinien, diffundierte so auch in die Mittelstädte. Die Quintessenz schien klar: „Man kaufe also keinen weißblauen Zucker sondern gelben oder gelbbraunen. Candis z.B. ist ohne Gift“ (Der Bote aus dem Riesengebirge 1856, Nr. 43 v. 28. Mai, 664). Kommentare unterblieben, das Gift-Narrativ wurde aufgegriffen und weiterverbreitet.

Dabei wäre es wohl geblieben, hätte nicht Gustav Reichs Polemik neuen Nachrichtenstoff geschaffen. Dessen Entgegnung wurde ebenfalls präsentiert, die Debatte zugleich aber als „komischer“ Streit „zwischen zwei namhaften Chemikern“ aufgeladen (Altonaer Mercur 1856, Nr. 125 v. 29. Mai, 2). So kam Dynamik in die Sache, ordneten sich Schlachtreihen: „In den Journalen wiederhallt es von Entgegnungen und Repliken. Eine ganze Reihe von Professoren ist auf den Kampfplatz getreten, um für oder gegen das Ultramarin zu fechten. Die ‚Blauen‘ behaupten, daß Ultramarin sey durchaus kein Giftstoff und selbst wenn es einer wäre, so sey seine Beimengung zum Zucker nicht gesundheitsschädlich, da es nur in außerordentlich geringer Menge beigemischt erscheint. Die ‚Gelben‘ dagegen erwiedern, sey es mit dem Ultramarin, wie es wolle, dessen Beimengung bleibt zum mindesten eine Unsauberkeit und der gelbe Zucker ist auf jeden Fall vorzuziehen, weil er unverfälscht ist“ (Bohemia 29, 1856, 731). Wichtiger aber war, dass die Zeitungen nun vielfach ihre Zurückhaltung aufgaben, sich der einen oder aber anderen Seite anschlossen. Die einen freuten sich über die Entgegnung Reichs, bezeichneten Runges Intervention als „gelehrten Irrtum“ (Der Bote aus dem Riesengebirge 1856, Nr. 44 v. 31. Mai, 675-676; Gelehrter Irrthum, Nürnberger Friedens- und Kriegs-Kurier 1856, Nr. 152 v. 3. Juni, 4). Immer wieder las man den Begriff der vermeintlich unschuldigen Farbe, von einer seit langem ohne Schaden praktizierten Verschönerung des Zuckers (Zucker und Gift, Eisenbahnzeitung 1856, Nr. 85 v. 4. Juni, 3; Bremer Sonntagsblatt 1856, Nr. 26 v. 28. Juni, 208). Das war eine allesamt bemerkenswerte Urteilsfreude, über deren Wissensgrundlage man gern mehr erfahren hätte.

Das Hin und Her zwischen Runge und Reich schuf Lager für die Zeitschriften, meist einfache duale Positionen. Komplexere Rückfragen, etwa nach der Art der gesundheitlichen Schädigung, nach Fragen wirtschaftlicher Redlichkeit, nach den ethischen Grundlagen eines Menschenversuches oder aber den Kennzeichnungspflichten wurden nicht erörtert. Stattdessen hielten die Journalisten die Debatte mit den neuen Beiträgen am Laufen. Getreulich präsentieren sie daher auch die Stellungnahmen von Lindes bzw. Winckler (Magdeburgische Zeitung 1856, Nr. 125 v. 31. Mai, 2; Leipziger Zeitung 1856, Nr. 131 v. 3. Juni, 3120). In den Unterhaltungsbeilagen fanden sich diese auch gebündelt (Vareler Unterhaltungsblatt 1856, Nr. 23 v. 7. Juni, 104).

Das Publikum war also informiert, konnte sich einreihen, seine eigenen Schlüsse ziehen: „Das Publikum weiß sonach, was es von jedem bläulich-weißen Zucker zu halten hat“ (Der Bote aus dem Riesengebirge 1856, Nr. 45 v. 4. Juni, 693). Grundsätzlich waren sich die anonym schreibenden Journalisten bewusst, dass dieser Skandal eine praktische Antwort erforderte: „Jedenfalls wird der Zucker ohne Ultramarin – bei weniger schöner Farbe – eben so gut, und ohne Schwefelwasserstoffgas wohl besser, als mit solchem, schmecken“ (Kölnische Zeitung 1856, Nr. 149 v. 30. Mai, 3). Trotz Parteiname im komischen Streit der Experten war man sich letztlich seiner begrenzten Urteilsfähigkeit bewusst: „Wir müssen natürlich die definitive Entscheidung darüber dem Urtheil der Sachverständigen überlassen. D. Red.“ (Gift im Zucker, Posener Zeitung 1856, Nr. 124 v. 30. Mai, 1). Doch nur selten forderten sie mehr, sahen sich durch den Skandal aus der Reserve der am staatlichen Gängelband hängenden Presse gelockt: „Wir halten die auf diese Weise angeregte Frage für hinlänglich wichtig, daß auch andere Chemiker ein öffentliches Gutachten hierüber abgeben möchten. Runge hat als Chemiker einen so namhaften Ruf, daß die gegentheilige Behauptung des Dr. Reich vor der Hand nur den Beginn einer weiteren wissenschaftlichen Besprechung seyn kann. Bei dem so allgemeinen Verbrauch des Zuckers ist die Reinheit und Unschädlichkeit desselben von der größten Wichtigkeit“ (Würzburger Anzeiger 1856, Nr. 152 v. 2. Juni, 2). Auch die Zuckerproduzenten hielten sich aus der Debatte heraus, bezogen Mittelpositionen: „So sehr zu wünschen ist, daß das Publikum sich an ungeschminkte Waaren im allgemeinen gewöhnt, so unrecht ist es anderseits dasselbe unnöthig zu ängstigen, wo keine Gefahr vorhanden ist. Ein Zuckerfabrikant, der seinen Zucker deswegen nicht bläut, weil seine Abnehmer mit Recht die milchweiße Naturfarbe vorziehen“ (Regensburger Zeitung 1856, Nr. 157 v. 9. Juni, 625).

Die Ambivalenz des Konsumenten: Abwägende Haltung in der Industrie (Neueste Nachrichten aus dem Gebiete der Politik 1856, Nr. 165 v. 13. Juni, 1953)

Unterhaltung statt Sachdebatte: Satirische Überzeichnungen

Die Experten stritten unversöhnlich, die Journalisten nahmen Partei, ohne aber den Skandal weiterzuspinnen, auf erforderliche Maßregeln hin zu lenken. Die Szenerie Ende Mai 1856 war grotesk, eine ernste öffentliche Angelegenheit wurde zur Farce. Dazu trugen nicht zuletzt die Spötter, die Satiriker und Karikaturisten bei, die den Affen Zucker gaben, den Skandal in unterhaltende Münze umwandelten. Der unversöhnliche Zweikampf zweier Naturwissenschaftler bot die Kulisse für reflektiertes Kopfschütteln, für eine aberwitzige Übersteigerung des Geschehens.

Reichs Intervention bildete hierfür den Startschuss: Am 27. Mai hieß es: „Ein furchtbarer Vergiftungskampf über des Lebens Hauptsüßigkeiten ist ausgebrochen. Der bekannte Chemiker Dr. Runge in Oranienburg hat in den Zeitungen den bläulichen Zucker angeschwärzt. Alle Kaufleute, die blauen Zucker auf dem Lager hatten, wurden seitdem von den Käuferinnen maltraitirt und der Vergiftung beschuldigt. Heute aber tritt für sie Dr. G. Reich […] in die Schranken und hängt dem chemischen Gegner die giftige Beschuldigung an, nur eine übelbekommene Bowle seines Lieblingsgetränkes, des Punsches, habe ihn im Ultramarin etwas Giftiges entdecken lassen. […] Es steht demnach zum Besten der Insertions-Kassen ein Zeitungskampf zwischen den ‚Blauen‘ und ‚Gelben‘ in Aussicht, gegen welchen Goldberger und Pulvermacher, Capuleti und Montecchi, Weiße und Rothe Rose reines Tirailleur-Geplänkel bleiben müssen“ (Münsterischer Anzeiger 1856, Nr. 122 v. 30. Mai, 3; auch Leipziger Tageblatt 1856, Nr. 155 v. 3. Juni, 2475). Der Skandal wurde damit persifliert und historisiert, war Fortsetzung der Wiener Werbeschlachten um die elektrischen Rheumatismusketten der Herren Goldberger und Pulvermacher Anfang der 1850er Jahre, der an Shakespeare orientierten Veroneser Familienfehde in Vincenzo Bellinis (1801-1831) 1830 uraufgeführter Oper, der epischen Kämpfe zwischen den englischen Häusern York und Lancaster im späten 15. Jahrhundert. Geschichte als Abfolge variiert wiederholter Farcen, mit Bürgern auf dem Zuschauerrang. Nicht umsonst wurde bereits Reichs Antwort als eine „derbe humoristische Abfertigung“ bezeichnet (Augsburger Tagblatt 1856, Nr. 150 v. 2. Juni, 1058-1059, hier 1058; Der Landbote 1856, Nr. 66 v. 3. Juni, 258).

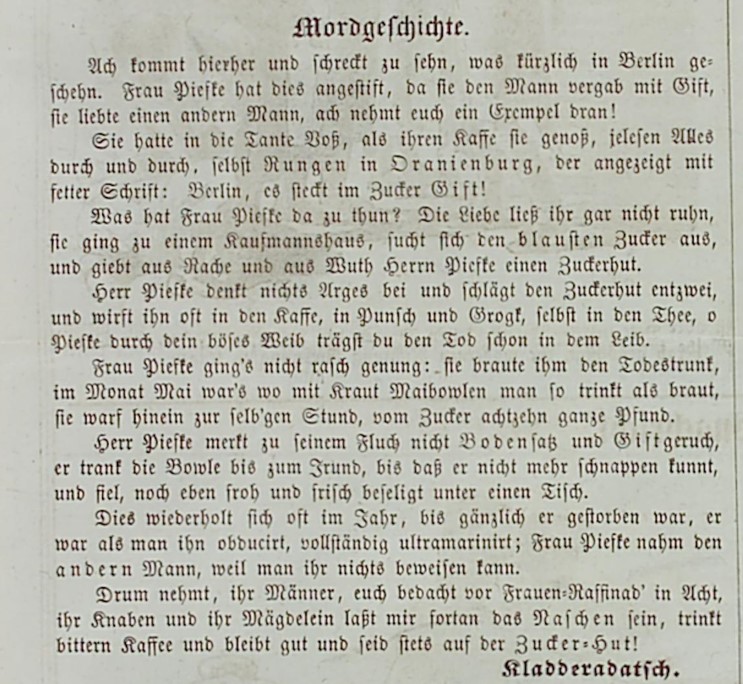

Am 31. Mai übernahm dann die Berliner Karikaturzeitschrift „Kladderadatsch“ die Humordeutung: Schultze und Müller, die Verkörperungen des Berliners, thematisierten den giftigen Zucker, reduzierten den Skandal auf eine Auseinandersetzung von Runge und Reich, von „Jift“ und „Jalle“ (Kladderadatsch 9, 1856, 99; vgl. auch Eckart Sackmann, Schultze und Müller: Stehende Figuren des »Kladderadatsch«, Deutsche Comicforschung 21, 2025, 22-30).

Die Moritat von Frau Piefke (Kladderadatsch 9, 1856, 99)

Derart eingeleitet folgten gleich drei Mordgeschichten, in denen sowohl das Giftmotiv als auch die Brutalität des Menschenversuches weitergesponnen wurde. Heute noch ansprechend war insbesondere die Moritat von Frau Piefke, die durch Runge angeregt, ihren Gatten durch gebläuten Zucker zu vergiften suchte. Dem Hausherrn wurde ein süßes Dasein bereitet, nicht ahnend, dass er den Tod so im Leibe hatte. Gewiss, diese Art des Mordes dauerte, doch nach vielen Bowlen, vielem Zuckerwerk war Herr Piefke endlich ultramariniert und „Frau Piefke nahm den andern Mann, weil man ihr nichts beweisen kann“ (Kladderadatsch 9, 1856, 99, auch für das Folgende). Da blieb dem einfachen Bürger nur Vorsicht, Verzicht auf das Naschen, Abstand zum gesüßten Kaffee und die bittere Erkenntnis, dass man allgemein auf der „Zucker-Hut“ sein müsse.

Reichs und Meyers Menschenversuch wurde ebenso persifliert, der Chemicus Dr. Bombastus und sein Mitstreiter, der Sanitätsrat Dr. Eisenbart, verabreichten dem Arbeitsmann Bauer ein Glas Zuckerwasser mit dem arsenhaltigen Schweinfurter Grün, so dass er anschließend verschied. Obwohl die Toxizität des Farbstoffs schon damals unstrittig war, wurde er im Deutschen Reich erst 1882 verboten – und bis heute kämpfen zahlreiche Bibliotheken mit der Giftigkeit ihrer grün leuchtenden Bücherschätze. Im „Kladderadatsch“ nutzte aber auch Sanitätsrat Dr. Schnellfertig den von Reich empfohlenen Ultramarinzucker als Mittel gegen Schlaflosigkeit, dem Patienten wohlwissend suggerierend, dass sich dadurch „eine wohltätige Ruhe einstellen wird, aus der kein Schmerz Sie wieder wecken dürfte“ (Ein kleiner Briefwechsel, Kladderadatsch 9, 1856, 99).

Spott über Gustav Reichs Menschenversuch mit Ultramarin (Kladderadatsch 9, 1856, 117)

Gustav Reichs Menschenversuch wurde zwei Wochen später nochmals aufgegriffen, die Brutalität des Vorgehens mündete in Empfehlungen weiterer Tests mit Nikotin, Arsen, Strychnin und anderen guten Dingen. Menschenversuche kamen in der Physiologie, Pharmazie und Medizin der damaligen Zeit immer wieder vor, man denke etwa an Tests mit Haschisch, die Analyse von Kostformen im Respirationsapparat oder die Verabreichung einseitiger Kostformen an Alte, Soldaten, Säuglinge und Labordiener. Gängiger aber waren Selbst- und zunehmend Tierversuche (vgl. Uwe Spiekermann, Künstliche Kost. Ernährung in Deutschland, 1840 bis heute, passim; Barbara Elkeles, Der moralische Diskurs über das medizinische Menschenexperiment im 19. Jahrhundert, Stuttgart 1996).

Doch schon zuvor wurde „Gift im Zucker“ von weiteren Satirikern aufgegriffen und verlustigt. In der „Berliner Feuerspritze“, dem „Löschblatt für dringende Fragen“, las man von dem „panischen Schrecken“ (Giftige Gedanken. Humoreske der Berliner Feuerspritze, Die Plauderstunde 2, 1856, 188-190, hier 188; auch in Danziger Dampfboot 1856, Nr. 135 v. 12. Juni, 545-546), hervorgerufen von Runges Warnruf: „Die Hand, die sich eben nach der Giftbüchse ausgestreckt hatte, um ein Stück des infernalischen Krystalles in die zur Verdauung der Tante nothwendige Kaffee-Tasse zu werfen, bebte plötzlich zurück und vergebens schrien die Kleinen nach der gewohnten süßen Würze. – Auch der Zucker ist uns nun verbittert! – das war der traurige Gedanke, der alle erfüllte und ängstigte; ja sie wurden von einem leisen Schauer überlaufen, als sie der Menge des Giftes gedachten, das sie schon in sich gesogen, und des Todes, den sie bei harmlosem Kaffeeklatsch wie bei ästhetischem Thee getrunken.“ Der kleine Text ist der an sich spannendste Beitrag zu dieser Skandalgeschichte, denn dem Autor gelang ein Blick hinter die Kulissen, er spiegelte die damals einsetzende, von elementaren Sicherheitsvorkehrungen kaum begrenzte Umgestaltung der täglichen Kost. Mit Verweis auf den englischen Arzt und Giftmörder William Palmer (1824-1856) hieß es beredt: „Wir sind von Giftmischern rings umgeben und haben kein Tribunal, um die ‚Palmer‘ der Industrie zur Rechenschaft zu ziehen. Sie sitzen auf Rittergütern, hinter hohen Schornsteinen und auf weichen Polstern, sie brauen und sieden, destilliren und backen und streichen, wie Palmer, vorzüglich das Blutgeld in ihre Kasten. Sie haben eine weite Tasche und ein weites Gewissen, sie machen in Gift und spekuliren in Kreditaktien, sie fälschen unsere Nahrung und leben von unserem Fett“ (Ebd., 189). Doch nicht die ökonomische Logik dieser Transformation wurde ausgelotet, sondern man verblieb in einer Jeremiade der Zeitläufte, beklagte den sich immer stärker selbst gefährdenden Menschen. Und so würde man nun eine neue Form des Abschieds wählen, um dem irdischen Jammertal zu entfliehen: „Die neue Lucrezia Borgia wird ihre Liebhaber mit Zuckerwasser und die Mitwisser des Verbrechens durch Kuchen morden. Unglücklich Liebende aber werden hingehen, sich einen Zuckerhut kaufen, sich einschließen im stillen Kämmerlein und von dem süßen Gifte lecken, bis sie süß entschlafen sind – Ein Herz und Eine Seele“ (Ebd., 190).

Die satirische Aufarbeitung des Skandals der Zuckerbläuung endete im Juni 1856 in zahlreichen kleineren Artikeln, die den „Streit über das Gift im Zucker“ (Neue Münchener Zeitung 1856, Nr. 132 v. 3. Juni, 527) weiter begleiteten. Der Kampf „zwischen den Gelben und den Blauen“ (Fremden-Blatt 1856, Nr. 127 v. 3. Juni, 5) wurde fast sprichwörtlich. „Notizen über Zuckervergiftung“ fanden sich immer wieder (Ansbacher Morgenblatt 1856, Nr. 137 v. 11. Juni, 547), die ersten Bankenzusammenbrüche gaben der Debatte ein eigenartiges Flair.

Dem Tod stoisch entgegenblicken (Schmerbach, 1856, 2. S. vor I)

Die einen sangen: „Seid umschlungen, Millionen! / Discontirt die ganze Welt! / Brüder – Nur um Geld, um Geld / Soll das Leben sich verlohnen!“ (Börsenjubelhymne, Kladderadatsch 9, 1856, 103) Andere dagegen versuchten, die Moral hochzuhalten, die allgemeine Bürgerpflicht anzumahnen: „Daß häufiger sei zufällige / Vergiftung, als absichtliche, / Das, Letztere um zu verhüten, / Fabrikherrn müsse man verbieten, / Gift mir nix, dir nix zu verschleißen, / Wenn einer kein Attest kann weißen / Von Polizei, daß er’s bedarf, / Und Uebertreter ahnte scharf, / Daß man ihn müsse haftbar machen, / Wenn seine Leut‘ es sollten wagen, / Was aus der Giftfabrik zu tragen“ ([Michael] Schmerbach, Tod! wo ist dein Stachel? oder: Großes medicinisches Lehrgedicht, Würzburg 1856, 14-15). Der blauweiße Zucker war in Verruf geraten, doch einen Reim hierauf konnte sich der Leser kaum machen (Barmer Bürgerblatt 1856, Nr. 134 v. 11. Juni, 3). Also hielt man die Situation unter Kontrolle, reduzierte sie zur Petitesse: „Es scheint übrigens, daß sich in dem gebläuten Zucker weniger Gift, als nur ein nicht dahin gehöriger Farbenzusatz, also ein blauer Schmutz, befindet“ (Leipziger Zeitung 1856, Nr. 140 v. 13. Juni, 3351).

Staatliche Kontrolle oder Kein Grund zur Besorgnis

Der Skandal um die Ultramarinfärbung mündete abseits der öffentlichen Debatte zumindest in eine offizielle Untersuchung des Berliner Polizei-Präsidiums. Anfang Juni 1856 ließ die Behörde „aus allen hiesigen Zuckerfabriken und auch aus verschiedenen hiesigen Zuckerhandlungen Zuckerproben entnehmen“ und führte chemische Untersuchungen durch „um die in neuerer Zeit angeregte Frage, ob Gift im Zucker ist, zu einer das Publikum beruhigenden oder sichernden gründlichen Erledigung zu bringen“ (Echo der Gegenwart 1856, Nr. 159 v. 11. Juni, 2; Münsterischer Anzeiger 1856, Nr. 132 v. 11. Juni, 3). Diese Nachricht wurde weit über Preußen hinaus verbreitet (Kurier für Niederbayern 9, 1856, Nr. 162 v. 15. Juni, 647).

Anfang Juli 1856 lagen die Ergebnisse vor. Die durchschnittliche Raffinade enthielt demnach „nur“ (Der Landbote 1856, Nr. 82 v. 10. Juli, 321) ein halbes Gramm Ultramarin bei einem Zuckerhut von 10 Pfund. Die in der Debatte von Runge inkriminierten giftigen Farbstoffe wurden nicht gefunden, insbesondere fehlte jede Spur von Arsen oder anderer Gifte. Wichtiger noch war das Ergebnis, „daß jede Besorgniß der Schädlichkeit des mit Ultramarin gefärbten Zuckers als völlig unbegründet zu erachten ist“ (Der Ortenauer Bote 1856, Nr. 55 v. 15. Juli, 435; identisch Aachener Zeitung 1856, Nr. 188 v. 7. Juli, 2; Humorist 1856, Nr. 185 v. 10. Juli, 3; Gemeinnütziges Wochenblatt 1856, Nr. 28 v. 12. Juli, 1; Neustadter Zeitung 1856, Unterhaltungsbl., Nr. 87 v. 19. Juli, 3; Wochenblatt für Pulsnitz […] 1856, Nr. 31 v. 1. August, 245). Nähere Informationen zu Methodik und Umfang der Kontrollen fehlten: Entscheidend war die Beruhigung der Öffentlichkeit, war die simple Gegenbotschaft: „Kein Gift im Zucker“ (Posener Zeitung 1856, Nr. 159 v. 10. Juli, 3).

Ob der Konsument es hierbei belassen wollte, war in seine Verantwortung gestellt: „Von einer offenbaren Vergiftung des menschlichen Organismus durch bläulich-gefärbten Zucker kann also wenig oder gar nicht die Rede sein, obgleich auch anderer Seits nicht in Abrede zu stellen ist, daß, wenn dergleichen schädliche Stoffe in den geringsten Gaben täglich in den Körper der Menschen gelangen, sich die daraus entstehenden nachtheiligen Folgen für die Gesundheit oft erst nach Jahren bemerklich machen können. Jedenfalls ist es also gerathener den Zucker ohne Ultramarin zu wählen, der eben so gut und ohne Wirkungen durch Schwefelwasserstoffgas wohl noch besser schmecken wird, als das, wegen des bessern Aussehens gefärbte Fabrikat“ (Gefärbter Zucker, Cochemer Anzeiger 1856, Nr. 58 v. 9. August, 2). Wo dieses zu kaufen war, blieb offen. Ein organisierter Verbraucherschutz fehlte, von gemeinsamen Initiativen vor Ort ist nichts bekannt.

Lehren eines Skandals

Runges Intervention „Gift im Zucker“ war mehr als ein Hinweis auf ein durch Zusatzstoffe veränderndes Genussmittel. Sie war ein früher Alarm über die Veränderung der Gesellschaft selbst, hielt ihr einen Spiegel vor. Das war aufklärerisch und praktisch zugleich, denn Runge benannte nicht nur ein Problem, sondern gab auch eine mögliche Antwort, wie mit dem Problem umzugehen sei. Die Kosten des Neuen waren offenkundig, abwägende Zurückhaltung schien angeraten. Zucker war süß, auch wenn er nicht weiß war. Warum also derartige Ansprüche an ein Konsumgut stellen? Friedlieb Ferdinand Runge breitete seine Gedanken in der wichtigsten Tageszeitung der preußischen Hauptstadt aus, zielte auf ein Publikum, rechnete mit Resonanz, mit Zustimmung, mit einer problemangemessenen dialektischen Antwort.

Der Naturforscher nutzte dazu das Konsumprodukt Zeitung, ein Hybrid staatlicher Regulierung und wirtschaftlicher Interessen. Er thematisierte den Wandel des Konsumgütermarktes und der Produktionsweisen in einem Umfeld, in dem diese zwar häufig besprochen, selten aber in Frage gestellt wurden. Er schrieb über Konsumenten in der „Verstrickung des kaufmännischen Netzes“ (Ueber den Handel. (Schluß.), Westphalia 1846, Nr. 35 v. 29. August, 274-275, hier 274), in seiner Abhängigkeit von den Entscheidungen der Produzenten und Händler. Damit agierte Runge modern. Moderne Gesellschaften fächern sich nämlich arbeitsteilig aus, Kritik wird gemeinhin nicht auf gleicher systemischer Ebene artikuliert, vielmehr beobachten und kritisieren sich die einzelnen Systeme untereinander, da sie die jeweils blinden Flecken der anderen sehen. Die Kosten staatlicher Ineffizienz werden aus wirtschaftlicher Perspektive kritisiert, Gesundheitsgefährdungen nicht von den Kündern neuer technologischer Durchbrüche. Probleme, gerade große, müssen kleinteilig thematisiert werden, um eine Chance für Veränderung zu haben (vgl. allgemein und anregend Niklas Luhmann, Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen?, Opladen 1986). Vier Lehren kann man aus diesem Skandal vorrangig ziehen.

1. Beruhigung als Aufgabe des „Eisernen Drecks“ aus Wissenschaft, Wirtschaft und Staat

Der Skandal um den Zuckerbläuung kam nicht zur Entfaltung, wurde vielmehr personalisiert, geriet zur Farce, zur pläsierlichen Unterhaltungsware. Ein Eingehen auf Runges Intervention hätte ein seit knapp zwei Jahrzehnten übliches Schönungsverfahren in Frage gestellt, hätte die vielgestaltigen Bemühungen der deutschen Rübenzuckerindustrie unterminiert, sich gegen den noch hochwertigeren kolonialen Rohrzucker zu behaupten. Es hätte eine Selbstreflektion der Konsumenten erfordert, die in vielfältiger Gestalt eine „schöne“ Ware forderten. All dies wäre bei einer akuten Gesundheitsgefährdung eventuell möglich gewesen – auch wenn das Beispiel des arsenhaltigen Schweinfurter Grüns unterstrich, dass selbst in einem solchen Falle Jahrzehnte vergehen konnten, bevor einer Gefahr beherzt begegnet wurde. Im Falle der Ultramarinfärbung war diese Gesundheitsgefahr jedoch nur ansatzweise gegeben. Kosten und Aufwand für eine Änderung standen in keinem Verhältnis zueinander. Entsprechend befestigte Runges Intervention die bestehende Situation: Wissenschaft, Wirtschaft und Staat bekräftigten sich wechselseitig der Sinnhaftigkeit und Unschädlichkeit ihres Tuns. Dieses „Eiserne Dreieck“ erlaubte weiterhin Außenseiterpositionen, marginalisierte sie jedoch. Besorgte Konsumenten wurden auf eine häusliche Kontrollpraxis verwiesen, galten als besorgte Sonderlinge, als Hypochonder. Der Skandal um das vermeintliche „Gift im Zucker“ mündete in gegenteiliges Handbuchwissen. Im Jahrbuch zum Conversations-Lexikon „Unsere Zeit“ hieß es 1857 zum Ultramarin, daß „seine Verwendung zur Bläuung oder vielmehr Weißmachung des Zuckers […] ohne Nachtheil für die Gesundheit der Consumenten“ bleibe (Deutsche Allgemeine Zeitung 1857, Nr. 140 v. 19. Juni, 1232). Dies galt bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, gleichermaßen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Staat.

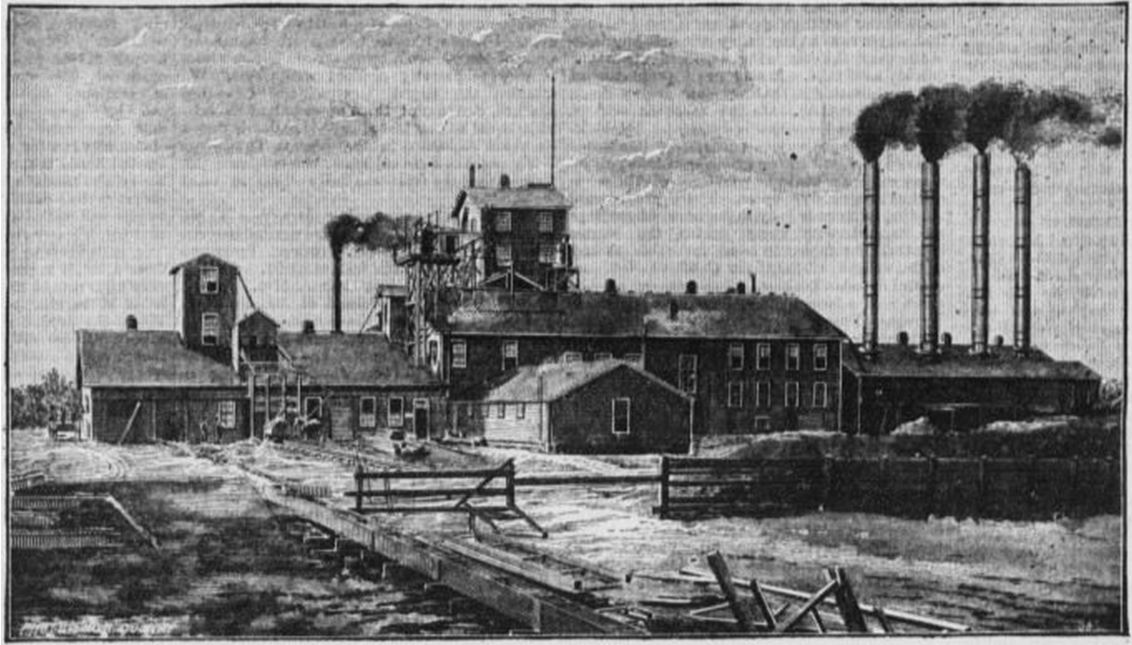

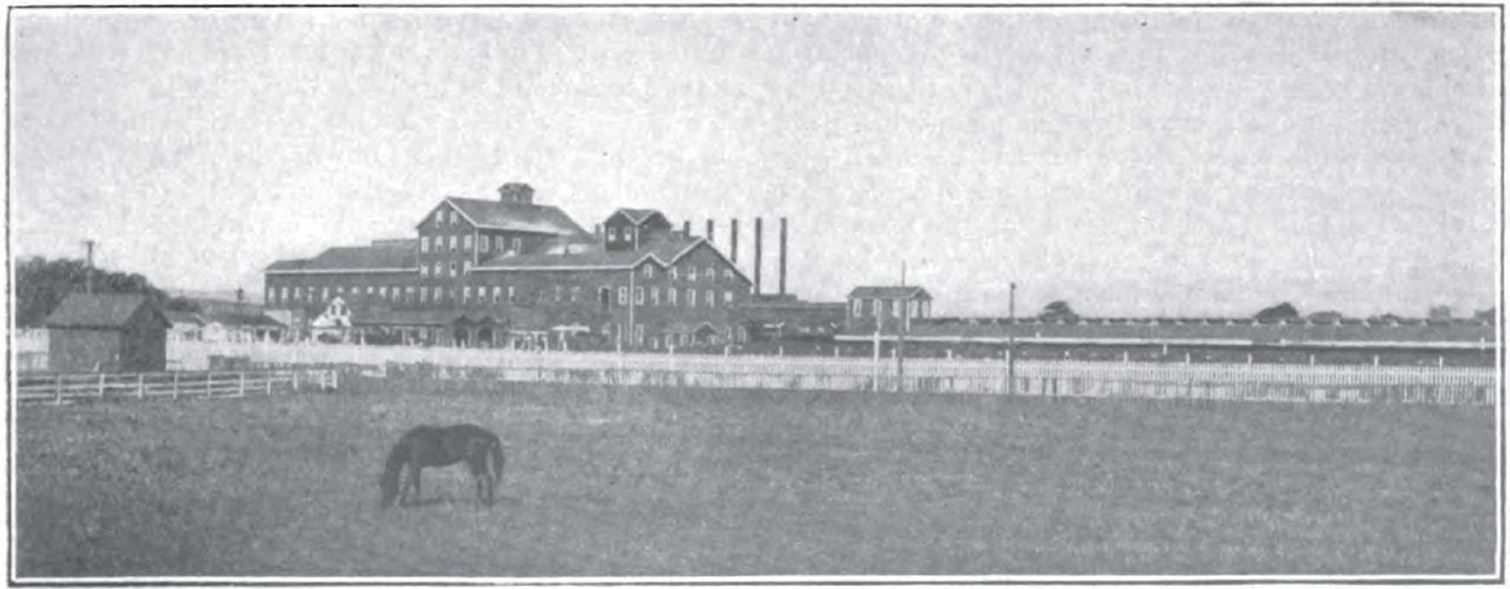

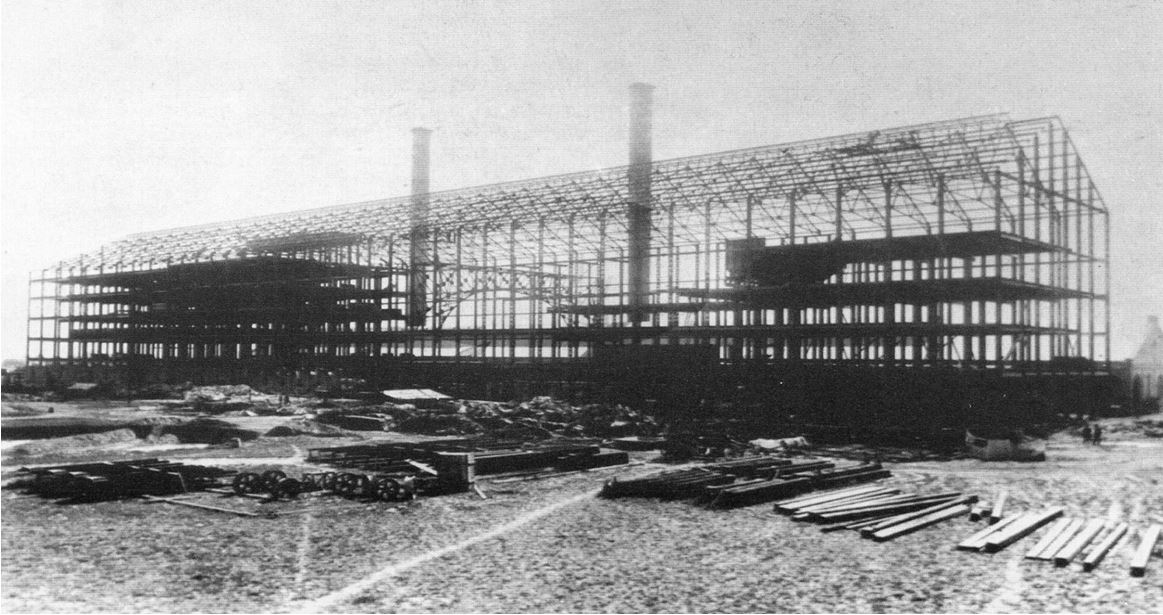

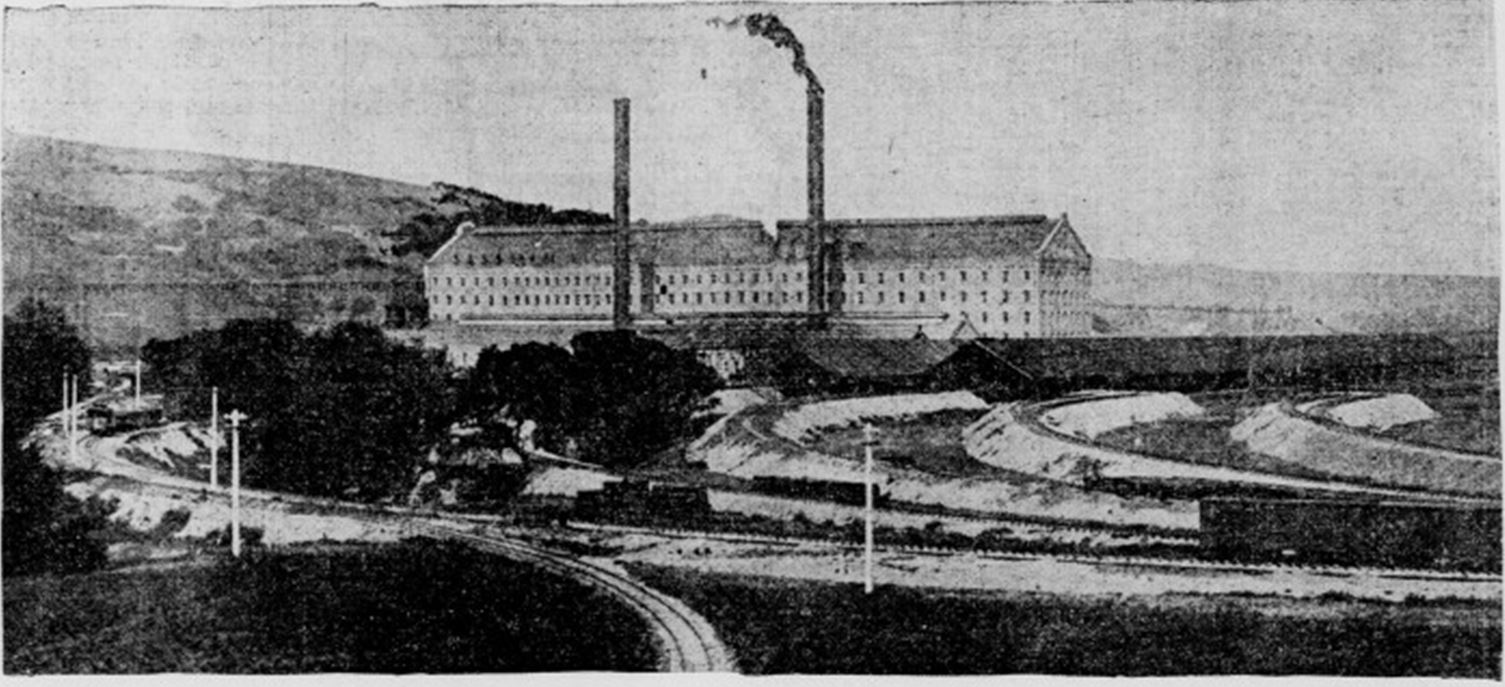

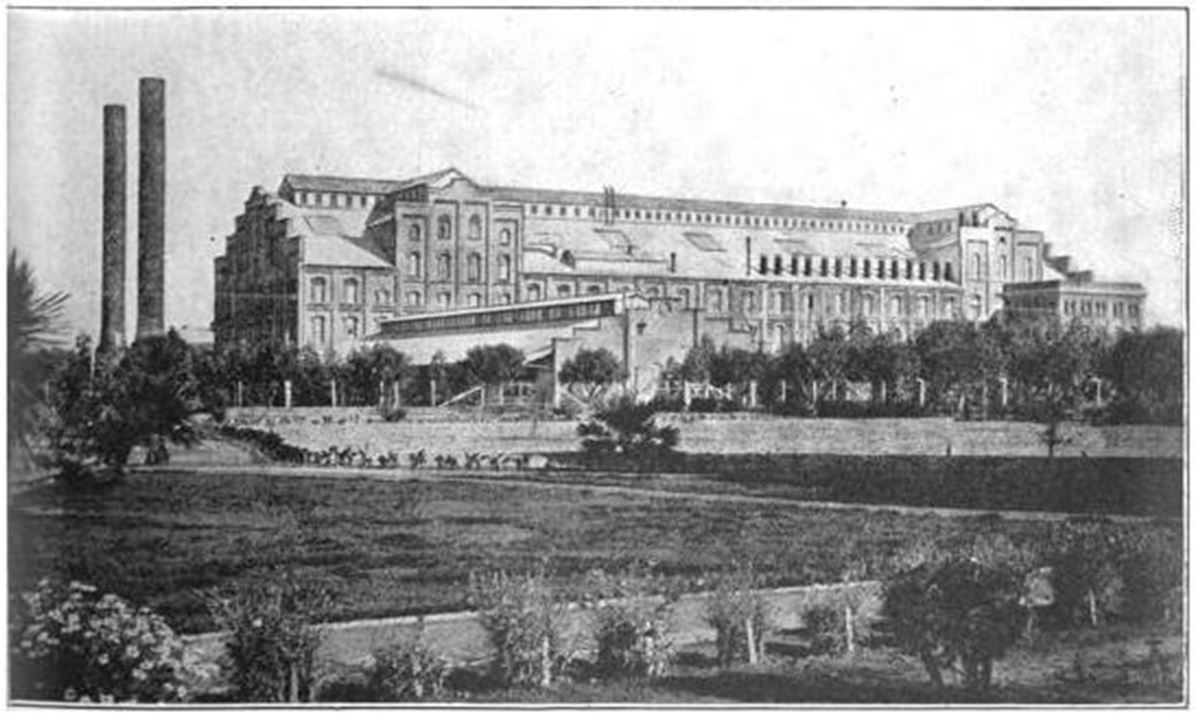

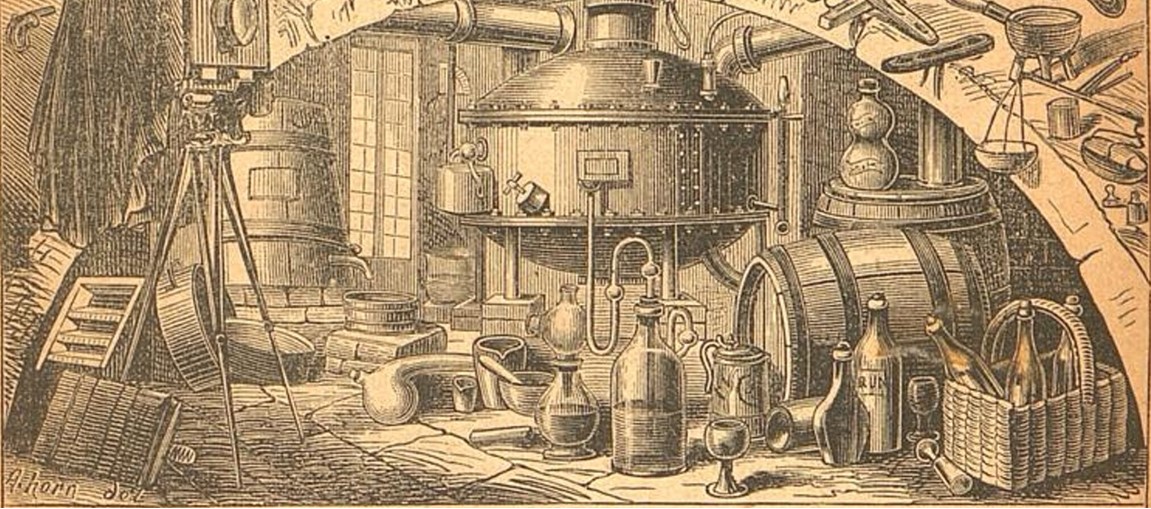

Fortschritt abseits der Gefährdungen: Moderne Rübenzuckertechnologie (Richard v. Regner, Die Fabrikation des Rübenzuckers, Wien, Pest und Leipzig 1870, I)

2. Moderne Konsumwelten: Ein untergründiges Wissen um Gefährdung und Vergiftung

Friedlieb Friedrich Runge beurteilte bis an sein Lebensende den Markt als moralische Anstalt. Er war sich bewusst, dass sein Verweis auf mögliche Schwefelwasserstoffbildungen durch Ultramarinzusatz keine akute Gesundheitsgefahr benannte, sondern einen lästigen, unangenehmen Nebeneffekt unbedachten Zuckerkonsums. Doch er fragte sich auch in späten Publikationen, „ob diese Thatsachen Jemand berechtigen, den Nahrungsmitteln absichtlich schwefelhaltige Dinge beizumischen? – Gewiß nicht! und doch wurde es mir öffentlich in den Zeitungen als Entschuldigungsgrund entgegengehalten, als ich vor dem Genuß blauen Zuckers warnte, weil er Ultramarin enthalte, der, mit Säuren vermischt, einen Gestank von Schwefelwasserstoff aushaucht“ (F[riedlieb] F[erdinand] Runge, Hauswirthschaftliche Briefe. Sechszehnter Brief. (Schluß.), Schlesische Landwirthschaftliche Zeitung 3, 1872, Nr. 47, 186-187, hier 187; das Original stammt von 1866).

Runges Vorstellung eines wechselseitig rücksichtsvollen Umgangs von Bürgern in der Marktsphäre mag antiquiert erscheinen, doch insbesondere das Kennzeichnungsrecht spiegelt noch den Anspruch, dass Anbieter und Produzenten über die nicht sichtbaren Gehalte ihrer Waren aufklären müssen. Es ging im Skandal um die Ultramarinfärbung nicht allein um Gesundheitsgefährdungen, sondern immer auch um Markttransparenz in zunehmend anonymen Märkten. Zucker war eine Imagination, eine semantische Illusion, doch als Ware veränderte er sich durch das Aufkommen des Rübenzuckers, durch fortschrittlichere Produktionsverfahren, durch neuartige Zusatzstoffe. Ungebläuter Zucker verschwand ungefragt vom Markt, ohne Wissen des vielbeschworenen Souveräns, des Konsumenten. Wie war dies mit der Ethik moderner Marktwirtschaften in eins zu bringen?

Obwohl der Skandal den Zuckermarkt nicht veränderte, etablierte die Debatte doch ein breit gelagertes, im Detail aber nicht genauer einschätzbares Wissen von der Brüchigkeit moderner Konsumwelten. Die Konsumenten akzeptierten den intransparenten Marktwandel, doch an die Stelle des vielfach beschworenen Marktvertrauens traten Vorsicht, Misstrauen und unartikuliertes Wissen um mögliche Gefährdungen, gar Vergiftungen durch Konsumgüter. Als kurz nach Ende des Zuckerskandals über andere Fälschungen diskutiert wurde, erinnerte man sich gleich der Färbedebatten, schloss von dem einen auf das andere (Die Verfälschungen des Kaffees, des Zuckers und der Chocolade, Neuigkeiten 1856, Nr. 210 v. 31. Juli, 3). Als einige Jahre später deutlich wurde, dass der Zusatz von Ultramarin keineswegs glatt erfolgte, dass Klumpenbildungen üblich waren und dadurch das Risiko von Gesundheitsgefahren deutlich größer war, erinnerte man sich der früheren Warnungen (Das Ultramarin. (Schluß.), Industrie- und Gewerbe-Blatt 4, 1860, Nr. 17, 65-67, hier 67). So sehr man sich auf die eigenen Sinne verließ, so war man doch gewahr, dass „die Nase eines Chemikers“ (Azur und Purpur, Aus der Natur 11, 1858, 1-46, hier 23) mehr entdecken würde. Leben und Konsumieren waren gefährlich, mochten die Beruhigungen der Etablierten auch anders tönen.

3. Skandalierung als langfristig aktivierbare Themensetzung

Die Zuckerbläuung verschwand in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Zangenbewegung einerseits der Substitution des Ultramarins durch andere Farbstoffe, anderseits durch „reinere“ Produktionsverfahren des Zuckers. Dies entsprach einer für diese Zeit üblichen strukturellen Minderung realer Risiken, die auf die für das 19. Jahrhundert insgesamt dominierende Bekämpfung elementarer Gesundheitsrisken folgte, während unsere heutigen Skandale vor allem versuchen, moralisch skandalisierte Praktiken in den Wertschöpfungsketten zu reduzieren.

Doch trotz der begrenzten Gesundheitsgefahr durch die Ultramarinfärbung blieb sie ein in den Folgejahrzehnten wieder und wieder diskutiertes Skandalon. Das ist nicht überraschend, denn Lebensmittelskandale stellen Brückenphänome dar, durch die für kurze Zeit scheinbare Gegensätze aufeinanderprallen, die durch unsere Art des Wirtschaftens und Konsumierens gemeinhin voneinander getrennt sind (Uwe Spiekermann, Die Normalität des (Lebensmittel-)Skandals – Risikowahrnehmungen und Handlungsfolgen im 20. Jahrhundert, Hauswirtschaft und Wissenschaft 52, 2004, Nr. 2, 60-69, hier 61). Zwischen privat und öffentlich, zwischen Gesundheit und Krankheit, zwischen technischen Möglichkeiten und faktischen Handlungen taten sich immer wieder Diskrepanzen auf, die durch andere Nahrungsmittelproduktion, andere Kennzeichnungsregime, alternative Angebote und staatliche Regulierung hätten geschlossen werden können. Wir werden dies in einem zweiten Beitrag noch genauer analysieren. Für unsere Perspektive auf den Skandal von 1856 ist allein festzuhalten, dass er damals zwar stillgestellt worden war, dass er anschließend aber aus strukturellen Gründen nicht mehr zur Ruhe kommen konnte. Es ist allerdings ein bezeichnender Treppenwitz der Geschichte, dass die wiederholte Skandalisierung der Ultramarinfärbung seit den 1870er und 1880er Jahren nicht mehr direkt an Runges Intervention anschloss. Sein Name war vergessen, die Struktur seiner Rückfrage jedoch nicht.

4. Die strukturelle Schwäche der Öffentlichkeit: Konsumentenfragen als Machtfragen

Der Skandal um die Ultramarinfärbung 1856 unterstrich die Grenzen öffentlicher Themensetzung ohne wissenschaftliche, wirtschaftliche und staatliche Macht. Diese Debatte ist auch deshalb vergessen, fand sie doch kaum Niederschlag in den wissenschaftlichen Auseinandersetzungen dieser Zeit. Fachwissenschaften huldigen (sinnvollerweise) Schmalspurdenken, kümmern sich vorrangig um selbstgesetzte Probleme, sind für alles andere strukturell blind. Innerhalb der Zuckerindustrie wurde die eigene Praxis der Färbung erst dann wieder akut, als neue Düsentechnologien seit den 1860er Jahren sparsamere und effizientere Techniken ermöglichten, und neue Farbstoffe das faktische Monopol des Ultramarins hinterfragten. Innerhalb des Staates gab es aufgrund der früheren Debatten über die Zuckerbläuung keinen Zwang für eine Regulierung im Vorfeld des Nahrungsmittelgesetzes 1879, denn offenkundige Unschädlichkeit musste nicht reguliert werden. Auch wenn die „Stimme des Consumenten“ (Westfälischer Merkur 1844, Nr. 158 v. 3. Juli, 1) damals heller erklang, fand sie keinen Hebel, besaß sie keine Machtposition.

Der Skandal von 1856 hat diese Machtposition kaum thematisiert. Sie wurde als wunderliche Debatte zwischen Experten präsentiert, hatte Unterhaltungs- und etwas Gruselwert, mehr nicht. Sie entfachte keinen Funkenschlag, drang nicht vor in die Programmatik des politischen Bürgers resp. der Konsumenten. Das Problem einer eventuell gesundheitsgefährdenden Blaufärbung des Zuckers wurde nicht ignoriert, fand aber keinen Widerhall, führte nicht zu institutionellen Antworten. Ohne Machtoption aber blieben die Konsumenten auf ihr eigenes Handeln zurückgeworfen. So wie in einer Anfrage aus dem Jahre 1858: „Herr Redakteur! Man wünscht zu wissen, ob der mit Ultramarin bläulich, oder fast blau gefärbte Zucker der Gesundheit nicht schädlich sei? (Ich weiß das nicht. Wer darüber im Zweifel, kaufe sich ungefärbten. D. Red.)“ (Der Pfälzer 1858, Nr. 29 v. 10. März, 2).

Uwe Spiekermann, 29. März 2025