Gehorsam ist für die Mehrzahl nicht nur Tugend, sondern Lust. Dem dient die Erziehung, das Rechts- und Strafsystem, dem dient die hierarchische Struktur unserer wichtigsten Institutionen, namentlich die Verwaltung als zentrale Herrschaftsform der Moderne. Gehorsam koordiniert menschliches Handeln, schafft Verlässlichkeit, Sicherheit und Systemvertrauen, entlastet von Verantwortung. Jede Herrschaft basiert auf dem allgemeinen Interesse an Gehorsam, an Fügsamkeit gegenüber abstrakten Werten, gegenüber dem Willen von Organisationen und Personen (Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 5. rev. Aufl., Tübingen 1985, 122). Gehorsam ist ein Bindemittel jeglicher sozialen Beziehung, jeder darauf aufbauenden wirtschaftlichen oder politischen Organisation. Im Schatten des Gehorsams werden systemische Unterschiede grau. Demokratien und Diktaturen gründen gleichermaßen auf dieser problemvermindernden Lust der Mehrzahl, mögen die Rituale von Zustimmung, Teilhabe und Strafe auch andere sein.

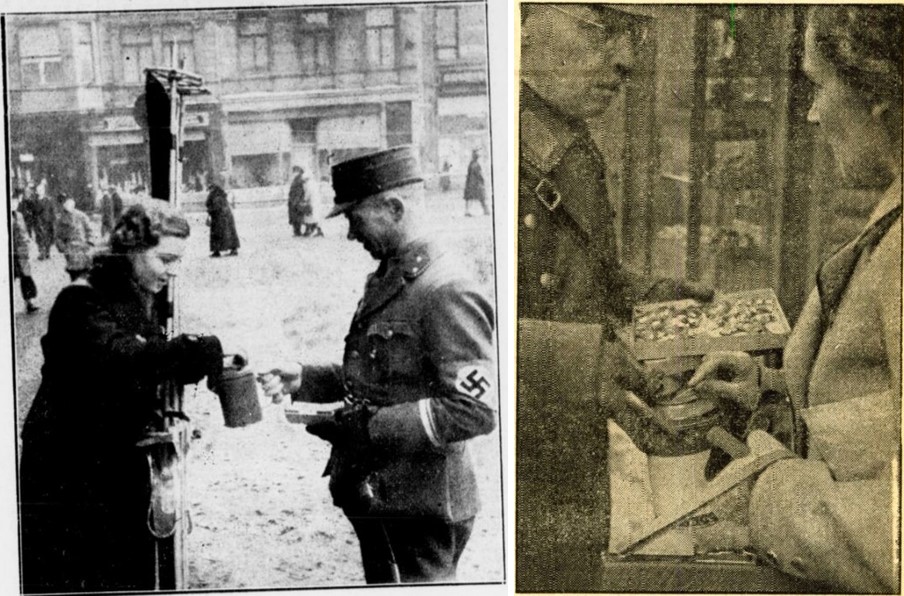

Stimmt dies, so stellen sich vor allem zwei Fragen: Wie wird Gehorsam hervorgerufen, nicht nur einmal, sondern dauerhaft? Und wie geht man mit denen um, die nicht gehorchen wollen, deren Fügsamkeit sich dem Joch der Herrschaft entziehen möchte? Diesen Fragen gilt es im Folgenden an einem historischen Beispiel detailliert nachzugehen. Nach der Machtzulassung der NSDAP durch konservativ-nationalistische Eliten gab es 1933 viele Möglichkeiten des Gehorsams, anfangs teils erzwungen, zunehmend aber freiwillig, ja lustvoll. Die historische Analyse konzentriert sich meist auf die politische Sphäre, auf die damalige Bekämpfung und Ausschaltung der politischen Opposition, die Etablierung eines Einparteien- und Führerstaates, die zunehmende Monopolisierung der medialen Öffentlichkeit, die erzwungene Gleichschaltung und die abwägend-willige Selbstgleichschaltung der meisten Institutionen bis Sommer 1933. Hier setzt nun die kleine Fallstudie an, bei der Etablierung und Umsetzung der Winterhilfe, die dann als Winterhilfswerk institutionalisiert wurde. Wir werden uns dazu auf die öffentliche Propaganda konzentrieren, deren Ziel es war, Geld und Sachleistungen für vom NS-Regime definierte soziale Zwecke zu mobilisieren. Wir werden uns aber zugleich der Frage widmen, wie der offenbare Unwillen vieler, zumal bürgerlicher, zahlungskräftigerer Kreise abgeschliffen wurde. Dazu dient auch eine bisher in der Forschung nicht beachtete Karikaturenserie um das fiktive Ehepaar Knätschrich, das als Negativfolie für ein gehorsames Gemeinwesen und der vom NS-Regime propagierten Volksgemeinschaft diente. Gewiss, positive, agitierende und vor allem integrierende Propaganda dominierte. Doch in dieser Serie wurde der Öffentlichkeit die vermeintliche Amoralität und der Egoismus des Nicht-Gehorchens vor Augen geführt. Die Serie präsentierte bürgerliche „Asoziale“, „Gemeinschaftsfremde“ als Negativbespiele: Verachtet, sozial ausgegrenzt, auf Besitz und Dünkel setzend, wurden die Knätschrichs öffentlich vorgeführt. Unausgesprochen blieben die stets denkbaren Folgen ihres Handelns: Die „Volksgenossen“ hatten sich abzugrenzen, mittels Bekenntnisdruck ihr eigenes Tun zu reflektieren, gehorsam und letztlich willig das Richtige tun. Auch im Alltag galt die klassische Sentenz der zuvor entwickelten hypermodernen Schachstrategie, dass „die Drohung […] bekanntlich stärker als deren Ausführung“ ist (A[ron] Nimzowitsch, Mein System, 2. verb. Aufl., Berlin-West 1965, 13).

Propaganda als Grundelement modernen Gesellschaften

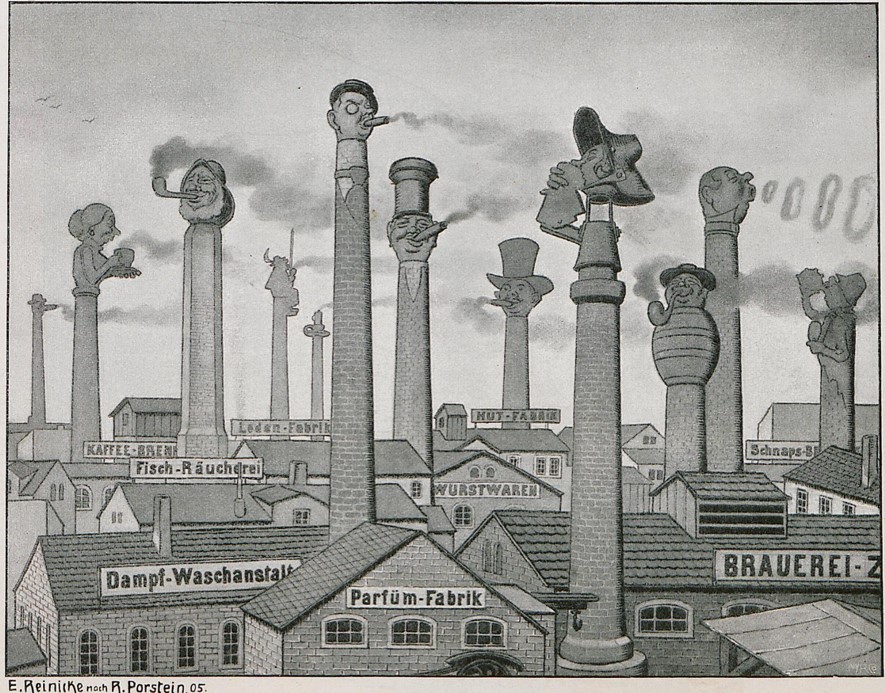

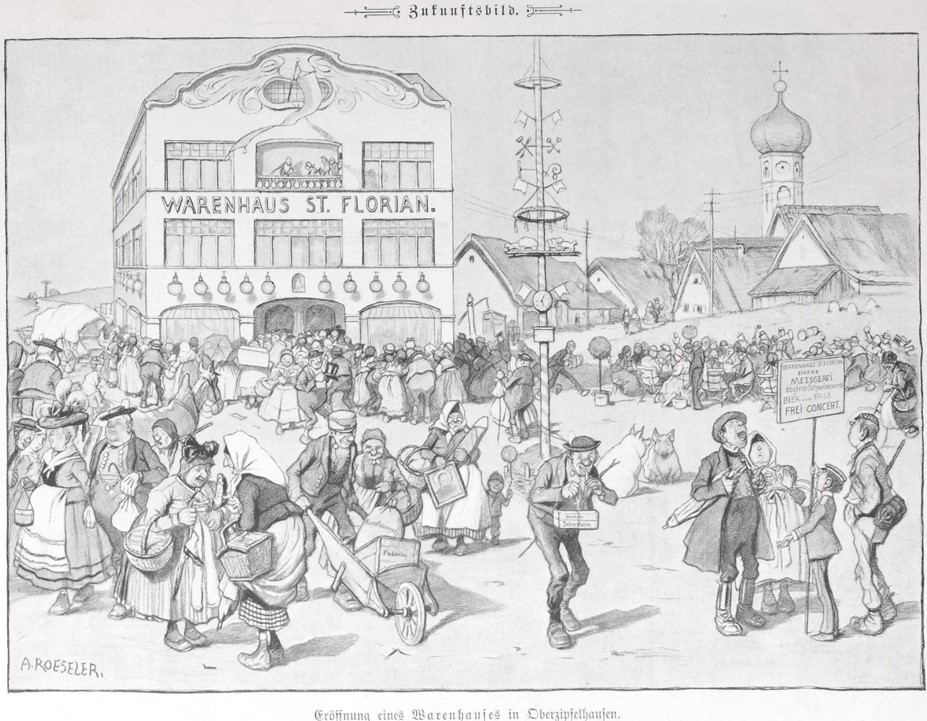

Analytische Distanz zum Gegenstand ist allerdings geboten, um nicht in die freudig verfolgten Engführungen der Propagandadiskussion zu geraten. Gängige Vorstellungen vom „schönen Schein“ des NS-Regimes oder plakative Dualismen wie „Verführung und Gewalt“ eröffnen wichtige Zugänge, verkennen jedoch, dass Propaganda ein Grundelement jeder modernen Gesellschaft ist (Peter Reichel, Der schöne Schein des Dritten Reiches. Faszination und Gewalt des Faschismus, München und Wien 1991; Hans-Ulrich Thamer, Verführung und Gewalt: Deutschland 1933-1945, Berlin-West 1986). Modernes Leben ist Leben im propagandistischen Umfeld. Das bedeutet nicht, den Gewaltcharakter der NS-Propaganda in Abrede stellen zu wollen, im Gegenteil. Erst in der vergleichenden empirischen Analyse zeigen sich ihre Spezifika. Das NS-Regime war von Anbeginn eine Mobilisierungsdiktatur, ihr Versprechen einer aktiven Konjunkturpolitik zur Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit ein siegträchtiges Alleinstellungsmerkmal, denn die auch in der SPD diskutierten Konzepte gewannen innerparteilich keine Mehrheit (Nikolaus Kowall, „Arbeit und Brot“ – die sozioökonomische NS-Propaganda vor 1933, Wirtschaftsdienst 103, 2023, 406-412).

Arbeit und Brot: Parole im sozialdemokratischen und nationalsozialistischen Umfeld (Ulk 60, 1931, Nr. 24, 1 (l.); Illustrierter Beobachter 7, 1932, 1273)

Die unter dem Slogan „Arbeit und Brot“ geführten Kampagnen der Arbeitsbeschaffung, des Arbeitsdienstes, der „Arbeitsschlacht“, der „Erzeugungsschlacht“, etc. blieben vielfach hinter den Versprechungen zurück, doch ihre propagandistische Propagierung war für die willige Akzeptanz der Gewalt- und Terrorwelle seit Februar 1933 ebenso wichtig wie die Angst vor persönlichen Nachteilen und der Hass gegen den „Marxismus“, die „Demokratie“ und rassisch definierte Minderheiten. Die Winterhilfe war seit September 1933 ein weiteres Element dieser gesellschaftlichen Mobilisierung für den Abbau von Arbeitslosigkeit und „Not“: „NS-Staat und NS-Volksgemeinschaft nötigten jeden und jede zu irgendeiner Positionierung zum Mittun oder Abweichen. Dieser erzeugte Bekenntnisdruck stellte gerade ein Kennzeichen dieser plebiszitär abgesicherten gesicherten Diktatur dar“ (Uwe Danker, Grandioses Scheitern oder kluger Pragmatismus? Entnazifizierung in der britischen Zone – betrachtet mit nüchterner Distanz, Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 93, 2021, 287-342, hier 327).

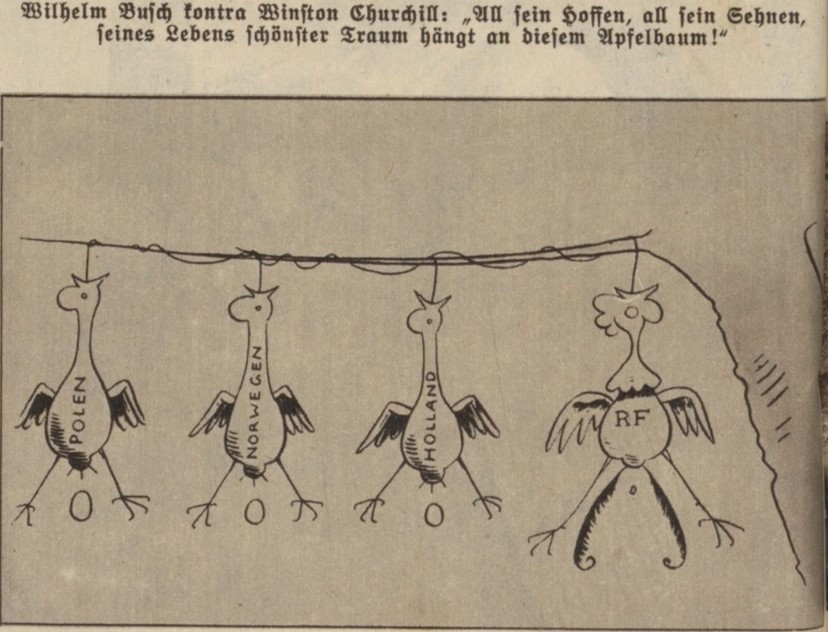

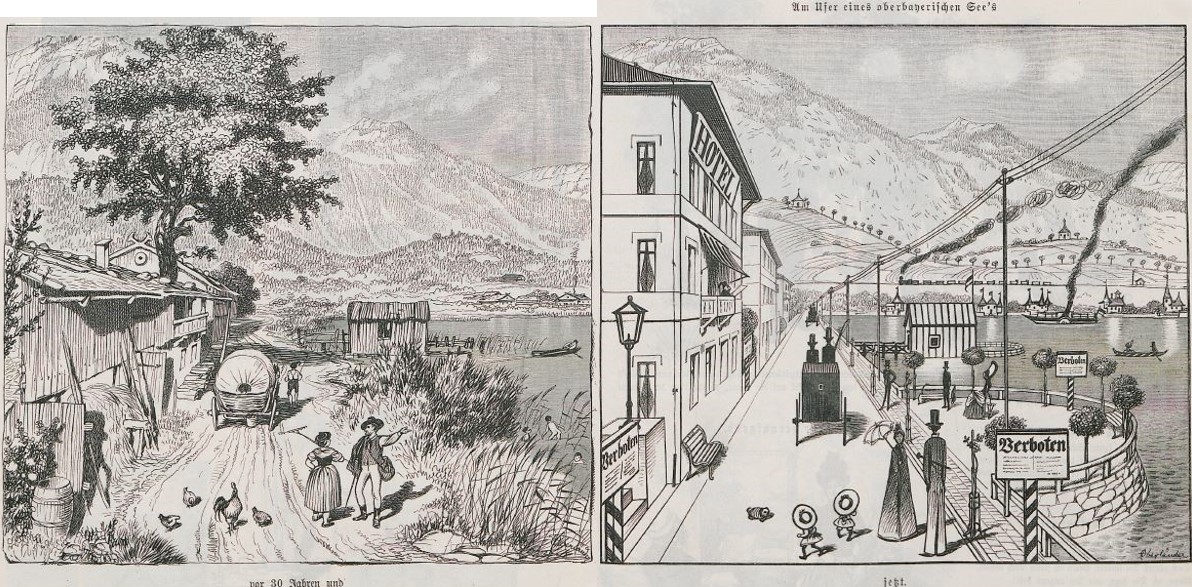

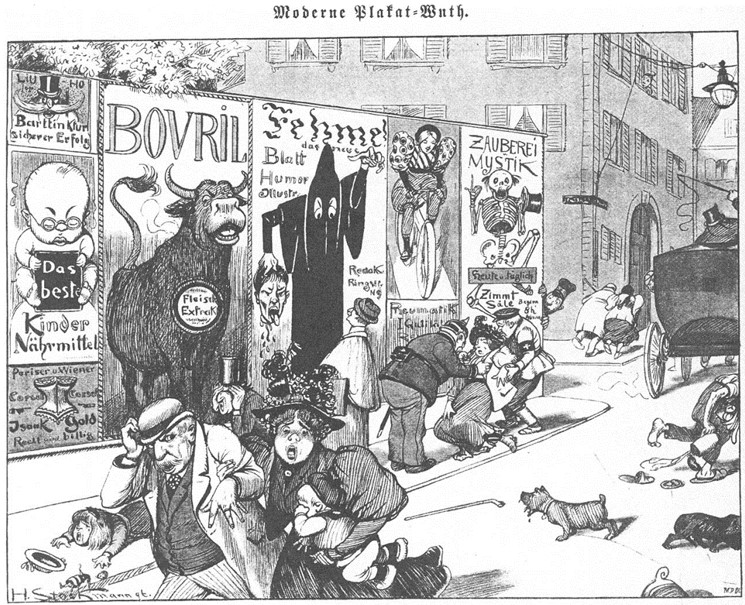

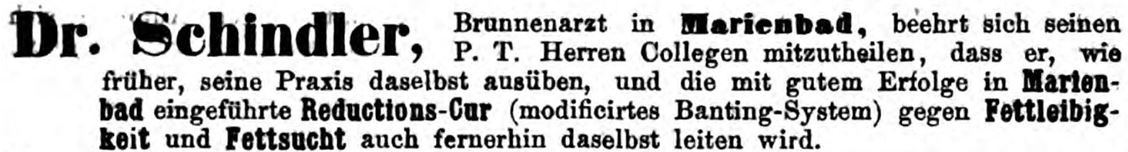

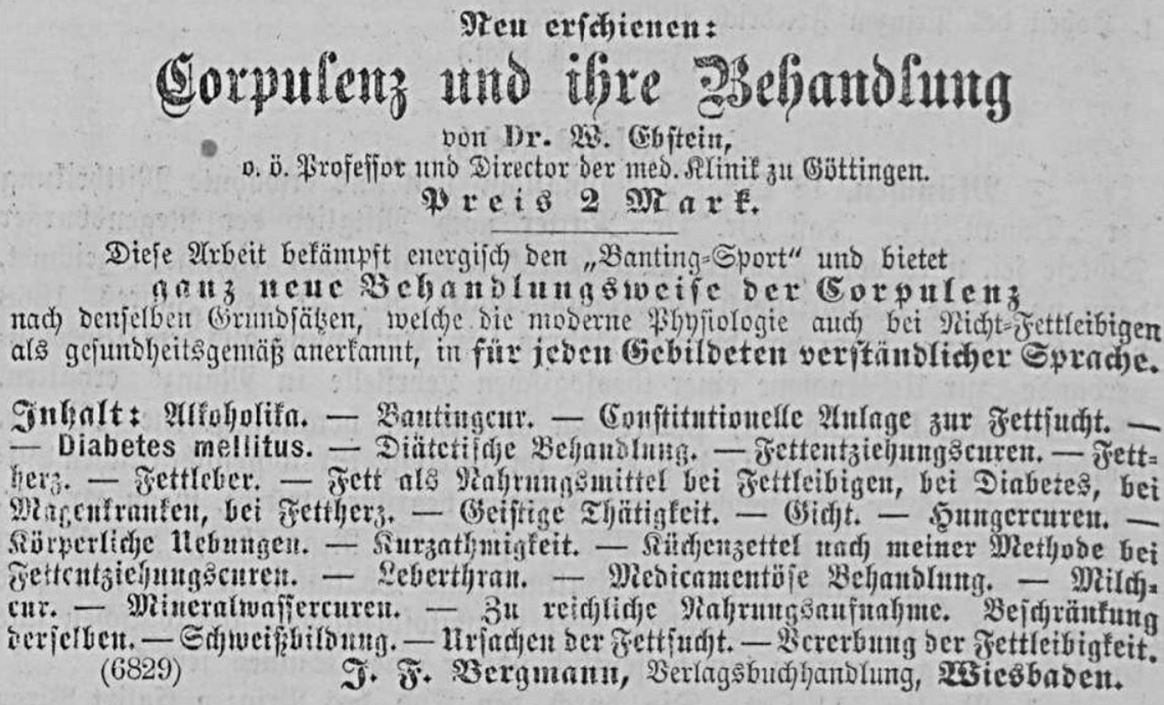

Bevor wir zur Winterhilfepropaganda, insbesondere aber zur Serie um das Ehepaar Knätschrich kommen, sind noch einige Worte zur Propaganda selbst erforderlich. Zuerst eine historische Genealogie: Propaganda im engeren Sinne war kein Produkt des Nationalsozialismus, sondern entstand in demokratischen Gesellschaften, vorwiegend in Großbritannien, Frankreich und den USA im späten 19. Jahrhundert. Verstanden als Massenbeeinflussung war Propaganda eng verwoben mit modernem Marketing, mit dem Anpreisen von Waren und Meinungen. Sie war Teil eines demokratischen Massenmarktes, dem Wettbewerb unterschiedlicher Produkte und Parteien. Eine Verengung auf den politischen Sektor erfolgte insbesondere während des Ersten Weltkrieges. Die Narrative der Westmächte, vor allem aber erst der britischen, dann der US-amerikanischen Propaganda, verwandelten den Krieg imperialer Großmächte mit kleinen und jeweils interessengeleiteten Eliten in einen Kampf zwischen Demokratie und Autokratie, zwischen Kultur/Zivilisation und der Barbarei. Das Deutsche Reich war auf diese Auseinandersetzung kaum vorbereitet, verlor den Krieg an der Propagandafront rasch; und das trotz umfassender Reflektionen über Sinn und Ziele des Krieges seit 1915 und einer nachfolgenden Professionalisierung der eigenen Nachrichtengebung, Bildproduktion und auch Zensur. Die westlichen Narrative dienten 1918/19 zudem der Rechtfertigung der harschen und letztlich politisch kontraproduktiven Bedingungen des Versailler Friedensvertrages, hatten demnach Folgewirkungen weit über die Konfliktlinien des Weltkrieges hinaus.

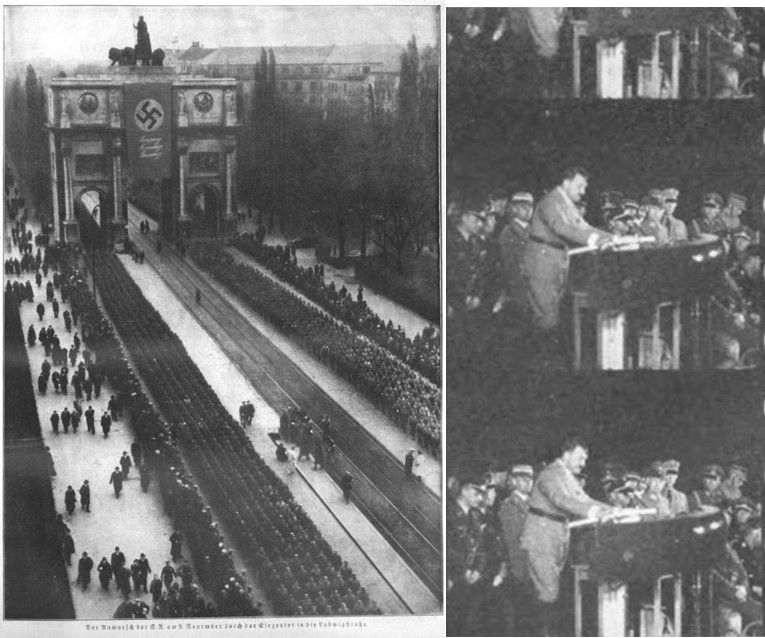

Gängige Propagandabilder: SA-Aufmarsch am Münchener Siegestor am 9. November 1933 bzw. Rede des Reichskanzlers Adolf Hitler beim Erntedankfest auf dem Bückeberg am 1. Oktober 1933 (Illustrierter Beobachter 8, 1933, 1529 (l.); ebd., 1445)

Propaganda wurde seither als öffentliche Macht anerkannt, theoretisiert und als Mittel gesellschaftlicher Beeinflussung weiter verfeinert (Walter Lippmann, Public Opinion, New York 1922; Edward L. Bernays, Propaganda, New York 1928). Neue Medien, neue Werbemethoden der Zwischenkriegszeit, vor allem breit gestreute, multimediale, zielgruppenspezifische und zentral gesteuerte Werbekampagnen ließen die Bedeutung dieser neuen Kommunikationsformen erahnen. Obwohl die deutschen Wahlkämpfe der Weimarer Republik und auch der Präsidialdiktatur noch vielfach altbacken daherkamen, erschien Propaganda sowohl als ein unverzichtbares Mittel gegen die nationalsozialistische Gefahr, als auch als Ressource für den Wiederaufstieg des Deutschen Reiches zur imaginierten Größe vergangener Zeit. Gerade die Systemsprenger auf der linken und rechten Seite verwandten besondere Aufmerksamkeit auf die Gewinnung von Massenunterstützung durch neue Kommunikationstechniken. Nationalsozialistische Propaganda war ein Kind demokratischer Herrschaftstechniken, muss zugleich aber breiter verstanden werden als es die propagandistischen Selbstinszenierungen des NS-Regimes während des 1. Mai, des Erntedankfestes oder der verschiedenen NS-Gedenktage (30. Januar, 20. April oder 9. November) scheinbar nahelegen.

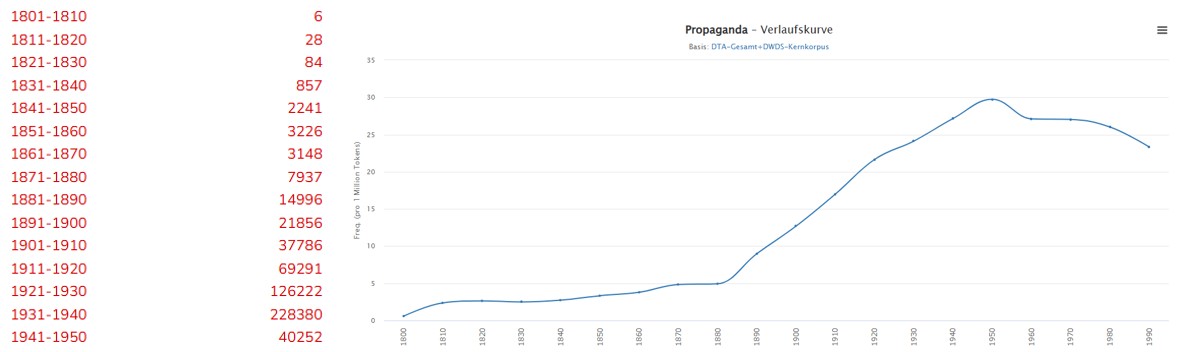

Propaganda: Worthäufigkeiten im Korpus der Zeitungsdatenbank Zeitpunkt.NRW und des Digitalen Wörterbuchs der Deutschen Sprache

Propaganda ging weit über „Verführung“ und „Manipulation“ hinaus. Dies belegt schon eine einfache Wortzählung sowohl in digitalisierten Tageszeitungen als auch im breiteren Textkorpus des Digitalen Wörterbuches der Deutschen Sprache. Propaganda war seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein zunehmend üblicher Begriff für eine Alltagsrealität. Der französischen Soziologe Jacques Ellul (1912-1994) hat seine Analysen der Propaganda in den 1950er und frühen 1960er Jahren darauf aufgebaut. Im angelsächsischen Sprachraum wurden und werden sie bis heute diskutiert, nachdem 1965 eine erste Übersetzung seines 1962 erschienenen Buches „Propagandes“ [Mehrzahl!, US] im renommierten New Yorker Verlag Alfred A. Knopf erschienen war. Seit 1960 Teil des vertriebsstarken Verlages Random House, war Knopf eine wichtige Drehscheibe für die Rezeption europäischer Literatur und Theorie in den USA. Eine deutsche Übersetzung liegt erst seit 2021 vor (Jacques Ellul, Propaganda. Wie die öffentliche Meinung entsteht und geformt wird, Frankfurt/M. 2021). Jacques Ellul wurde hierzulande kaum rezipiert, obwohl sein umfangreiches Oeuvre zentrale Fragen der technischen Moderne und der Konsumgesellschaft anregend und zugleich provozierend erörtert. Seine Werke haben ein spezielles Flair, seine rechtswissenschaftliche Grundbildung, insbesondere aber seine theologischen Interessen bieten gleichermaßen Stringenz wie philosophische Weite. Ellul gehörte der französischen Resistance an und war zugleich ein Gerechter unter den Völkern, ein Ehrentitel der viel zu wenigen (Ulrich Teusch, Wer war Jacques Ellul? (2021) (https://multipolar-magazin.de/artikel/wer-war-jacques-ellul).

Propaganda war für Ellul eine Notwendigkeit der technischen Moderne. In seinem 1954 erstmals erschienenen, 1964 ins Englische übersetzten Werk „The Technical Society“ hieß es bereits programmatisch: „Technik ist nicht ein isoliertes Element in der Gesellschaft […], sondern hängt mit jedem Faktor im Leben des modernen Menschen zusammen“ (Jacques Ellul, The Technological Society, New York 1964, xxvi). Propaganda erschien ihm als eine für das gesellschaftliche Leben unabdingbare Humantechnologie (Ebd., 216). Dass sie leitende Ziel sei Effizienz und Funktionalität in einer hochgradig arbeitsteiligen Gesellschaft, sie erlaube Koordinierung und Orientierung. Für Ellul war das kein Grund zu moralisierender Klage, sondern Teil realistischer Selbstverortung. Das Problem sei nicht der irreführende Dualismus von Diktatur oder Demokratie, sondern die Reduktion des Menschen auf eine Art Tier, „gebrochen, um bestimmten bedingten Reflexen zu gehorchen“ (Ebd., 375). Wie anders aber sollte der moderne Verkehr funktionieren, dieses Aufeinandertreffen völlig unbekannter Dinge und Wesen?

Auch Elluls Propagandabuch kreist um das Grundproblem der Effizienz der technischen Gesellschaft und ihrer Folgen für das Individuum. Propaganda verstand der französische Soziologe als eine wissenschaftsbasierte rationale Kommunikationsform, die auf ein Massenpublikum mit einem möglichst breiten Arsenal von Medien ziele, um Wirksamkeit zu erzielen. Dazu müsse sie an bestehende Prädispositionen anknüpfen, die anvisierten Menschen möglichst gut kennen. Wirksame Propaganda müsse den kulturellen Kontext präzise mit einbeziehen, denn nur so könne Aufmerksamkeit garantiert und Dauer/Wandel bewirkt werden. Die politische und gesellschaftliche Dienstbarkeit der Kulturwissenschaften, insbesondere der Geschichtswissenschaft, ist daher kein Zufall. Ellul verstand den Einzelnen als „einen schrecklich formbaren, plastischen Menschen, der seiner selbst ungewiss ist, stets bereit, sich zu unterwerfen“ (Ellul, 2021, 17 (ich zitiere nach der Paginierung des mir vorliegenden E-Books)). Dafür gäbe es gute Gründe, der Einzelne würde in einer technischen Gesellschaft die Vorteile des Gehorsams rational einschätzen. Maschinenarbeit und Musizieren basieren gleichermaßen darauf. Propaganda „ist dazu aufgerufen, Probleme zu lösen, die durch die Technik erzeugt wurden, auf Unverträglichkeiten zu reagieren, das Individuum in die technologisierte Gesellschaft zu integrieren. Propaganda ist weit weniger politische Waffe eines Regimes (was sie natürlich auch ist) denn Wirkung einer technologisierten Gesellschaft, die den ganzen Menschen einschließt und dazu tendiert, ihn vollständig zu durchdringen“ (Ebd., 18). Menschen würden aus freien Stücken gehorchen, da sie ansonsten gegen ein System fremdgesetzter Regeln und Sachzwänge ankämpfen müssten. Innerhalb eines gegebenen Rahmens schaffe dieser Gehorsam – und die darauf zielende Propaganda – aber sehr wohl einen Freiraum.

Propaganda in einer modernen Welt sei berechenbar und berechnend, ihr Einsatz evaluierbar und wandelbar, um möglichst wirksam zu sein. Sie richte sich an die Masse, spreche den Einzelnen jedoch niemals in seiner Individualität an. Der Einzelne wisse, dass er Teil einer Masse, einer Gruppe sei, dass er sich zu ihr zu stellen habe. Er teile Mythen und Narrative, sei daher emotional berührbar, könne impulsiv und überschwänglich reagieren. Er sehe sich stets als Teil einer breiteren Strömung, ihm bekannter Moden. Die von Fremden vorgegebene Frühlingsfarbe oder der Schnitt der Wintermäntel kann daher Ausdruck seiner Selbst sein, Erhebung aus der Masse in der Masse. Pointiert formulierte Ellul: „Der Mensch der Masse ist ein »Untermensch«, der sich aber für einen »Übermenschen« hält“ (Ebd., 25).

Um Wirkung zu erzielen, müsse Propaganda möglichst total sein. Das bedeute den Einsatz aller verfügbaren (oder bezahlbaren) Medien für einen Zweck. Sporadische Aktivitäten seien keine Propaganda. Erst der orchestrierte Einsatz unterschiedlicher Medien erlaube, den Einzelnen unterschiedlich und doch gleichartig anzusprechen: „So gelingt es, Denken und Fühlen pausenlos auf Trab zu halten: der Mensch und die Menschen, denn berücksichtigt werden muss auch, dass sich derlei Mittel nicht alle gleichermaßen an dasselbe Publikum richten“ (Ebd., 28). Totale Propaganda ziele darauf, „den ganzen und alle Menschen zu erreichen. Propaganda versucht, den Menschen durch alle möglichen Zugänge zu erfassen, sowohl durch Gefühle als auch durch Vorstellungen, durch Einwirken auf seine Absichten und seine Bedürfnisse, durch Zugriff auf das Bewusstsein und das Unbewusste, durch Eindringen auf sein privates wie öffentliches Leben. Sie liefert ihm ein umfassendes Modell zur Erklärung der Welt und unmittelbare Handlungsmotive zugleich. Wir sehen uns hier einer Gestalt mythischer Ordnung gegenüber, die die Person im Ganzen zu fassen sucht“ (Ebd.). Das Ziel sei „nahezu Einstimmigkeit“ (Ebd., 29), sei Marktbeherrschung, sei es im wirtschaftlichen oder politischen Wettbewerb. Propaganda agiere in der Gegenwart, wolle diese prägen und beherrschen. Dazu würde, ja müsse sie „die Geschichte ihren Bedürfnissen entsprechend neu schreiben“ (ebd., 31). Das mag uns an das Wahrheitsministerium in George Orwells Dystopie „1984“ erinnern, doch es sei durchaus notwendig alte Verkehrszeichen oder Begriffe zu vergessen. Fletchern wird Rösen, Zarizyn Stalingrad, Berlin Germania, Karl-Marx-Stadt Chemnitz Studenten Studierende, Kiew Kijiv. Eins, zwei, drei, im Sauseschritt / Läuft die Zeit; wir laufen mit!

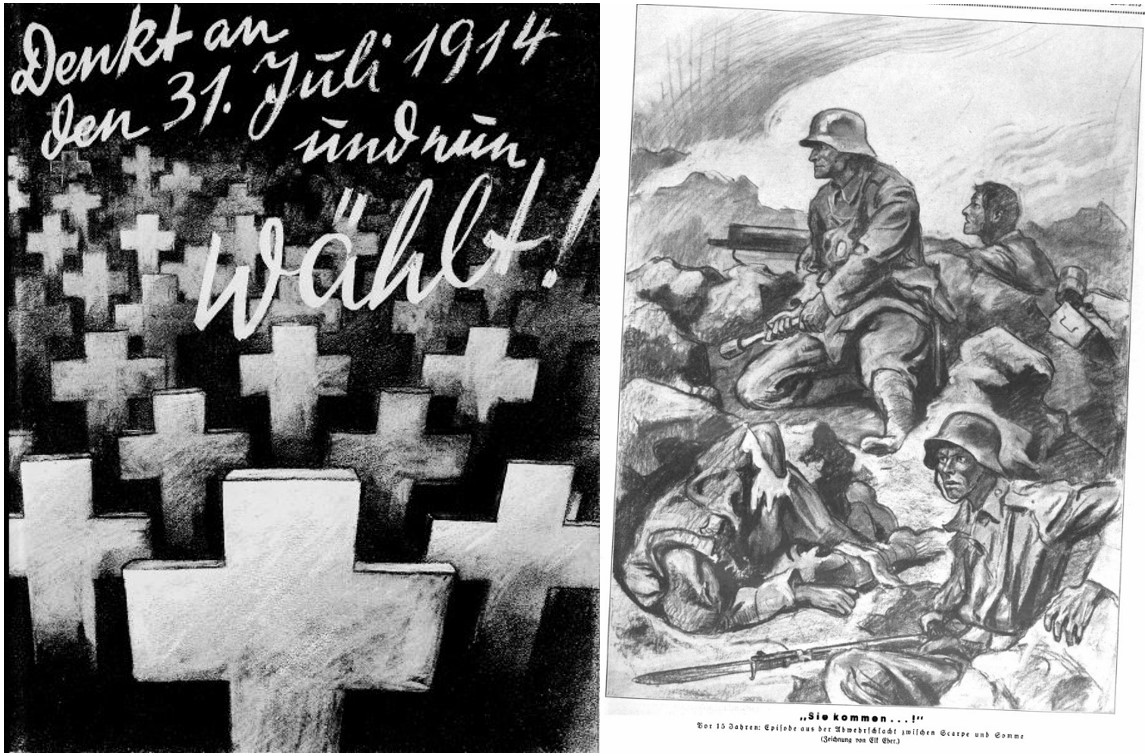

Anknüpfungsfähige Vorpropaganda: Wahlaufruf zur Reichstagswahl am 31. Juli 1932 und nationalsozialistisches Heldennarrativ 1933 (Der Welt-Spiegel 1932, Nr. 31 v. 31. Juli, 1 (l.); Illustrierter Beobachter 8, 1933, 1075)

Jacques Elluls Analyse ist natürlich nuancenreicher als diese groben Striche. Zwei weitere Punkte scheinen mir zur genaueren Analyse der Winterhilfe 1933/34 und der darin eingebetteten Karikaturenserie um Herrn und Frau Knätschrich jedoch noch erwähnenswert. Erstens bedarf nach Ellul jede aktive Propaganda einer Art Vorpropaganda. Der plötzliche Schock wirke, doch er wirke nicht dauerhaft. Wirksame Propaganda erfordere einen Vorlauf, habe „den Menschen auf eine bestimmte Handlung hin vorzubereiten, ihn für bestimmte Einflüsse empfänglich zu machen, ihn in den Stand zu versetzen, zu gegebener Zeit in wirksamer Weise, ohne Aufschub und ohne zu zögern, an der Bewegung teilzunehmen“ (Ebd., 50). Das könne auf zwei Arten erfolgen, nämlich einerseits durch konditionierte Reflexe, also eine erwartbare Reaktion auf Worte, Bilder, Personen oder Tatsachen, die dann für ein neues Ziel genutzt werde. Anderseits sei es Ziel der Vorpropaganda „Erzählungen, Mythen zu erschaffen, in denen der Mensch ein Zuhause findet und die an seinen Sinn fürs Heilige anknüpfen“ (Ebd., 50). Sie sollen für Gutes, Gerechtes, Wahres stehen, denn dafür setzen sich Menschen ein und in Bewegung.

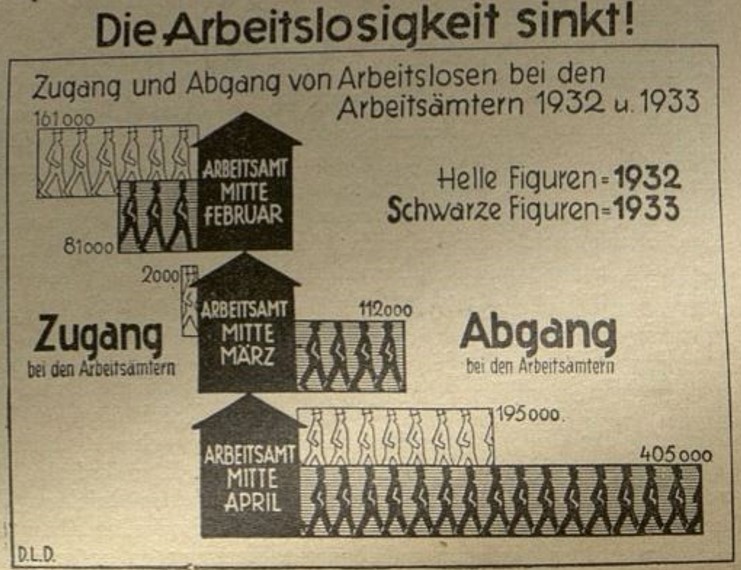

Zweitens hat Ellul zwischen vier verschiedenen Kategorien der Propaganda unterschieden, die hier nur zu nennen sind, die wir im Rahmen der Winterhilfe und auch der Knätschrich-Serie aber allesamt wiederfinden werden. Politische sei von soziologischer Propaganda zu trennen – und gerade letztere könne die Rationalität der Propaganda fürs Mitmachen, für die eigene Integration erklären. Ellul unterschied ferner zwischen agitierender und integrierender Propaganda – und es ist offenkundig, dass die Konsolidierung der NS-Herrschaft auf die (für die Mehrzahl) integrierende Wirkung des moralisch hochstehenden „Volksgenossen“ angewiesen war, während das blökende Ja zur Einheitsliste der Reichstagswahl am 12. November 1933 zwar ein Agitationserfolg war, die Dauer des Regimes aber keineswegs sicherte. Ellul unterschied weiterhin zwischen vertikaler und horizontaler Propaganda, also zwischen Hitler- oder Goebbelsrede einerseits und der breit gefächerten Erziehung zum deutschen „Volksgenossen“ anderseits. Schließlich trennte Ellul rationale von irrationaler Propaganda. Damit trug er dem schon während der NS-Zeit allseits sichtbaren Bezug auf „Tatsachen“ Rechnung, denn Propaganda gründet nur selten auf offenkundigen Lügen. Doch just die als Andock- und Merkpunkte für den Einzelnen erforderlichen Tatsachen, also „rationale“ Argumente, verkehren sich in propagandistischer Form meist in ihr Gegenteil: „Weit davon entfernt, die Individuen zu einem selbstständigen Urteil, zu einer eigenen Meinung zu ermächtigen, werden sie von der Vielzahl an Informationen daran gehindert, paralysiert. Sie können unmöglich dem Spinnennetz der Information entkommen, das heißt, sie sind gezwungen, auf der Ebene der ihnen gelieferten Tatsachen zu verharren. Sie sehen sich außerstande, ihre Präferenz, ihr Urteil in einem anderen Bereich, bei anderen Themen zu formulieren“ (Ebd., 114-115).

Rationale Propaganda: Der Rückgang der Arbeitslosigkeit 1932/1933 (Illustrierte Technik 11, 1933, H. 15, V)

Elluls Analyse der Propaganda liefert ein Rüstzeug für eine genauere Untersuchung der NS-Propaganda. Sie erlaubt eine detaillierte Fallstudie, ermöglicht aber auch den Vergleich mit anderen Propagandaregimen, von früheren und heutigen Propagandismen. Das NS-Regime war trotz atavistischer Mythen ein modernes Herrschaftssystem, das die Errungenschaften des technischen Zeitalters recht virtuos nutzte, um seine ideologischen, aggressiv-mörderischen Ziele zu verwirklichen. Dazu bedurfte es, wie in jeder effizienten Gesellschaft, sozialer Kohäsion. Bekenntnisdruck und Gewalt waren Teil dieser Effizienzsteigerung, Mordbereitschaft bedarf allerdings anderer Propagandismen als die Akzeptanz von Frauen in Führungspositionen. Das wird die Analyse der nicht gehorsamen und spendenunwilligen Knätschrichs zumindest tendenziell einfangen können.

Krisenbewältigung und Winterhilfe

Diese Studie ist Teil der „Neuentdeckung der Zeitung in der zeithistorischen Forschung“ (vgl. Christian Kuchler, NS-Propaganda am Kiosk?, in: Ders. (Hg.), NS-Propaganda im 21. Jahrhundert, Köln, Weimar und Wien 2014, 27-39, hier 29). Die langsame Erschließung dieser zunehmend digitalisierten Massenquelle erlaubt neuartige Einblicke in die öffentliche und veröffentlichte Sphäre. Texte, Zeichnungen und Bilder treten gleichermaßen hervor, auf Massenmedien wie Kino, Radio und den Buchmarkt wird stetig verwiesen (vgl. zu letzteren Andreas Martin, Medieneinsatz und Propaganda zum Winterhilfswerk im Dritten Reich, in: Jürgen Wilke (Hg.), Massenmedien und Spendenkampagnen, Köln, Weimar und Wien 2008, 161-232, hier 201-226). Die Lektüre der Tages- und Wochenpresse erlaubt einen direkten Einblick in den Alltag während der NS-Zeit, allerdings gebrochen durch die Prismen der Presseanweisungen, der ideologisch enggeführten Berichterstattung und der Zensur. Unser direkter und zugleich gebrochener Einblick erlaubt demnach eine präzise Analyse der gängigen Alltagspropaganda, lässt uns unterhalb der großen Propagandainszenierungen blicken. Die strukturellen Defizite dieser Massenquelle (und dieser Studie) sind offenkundig. Wir verbleiben vielfach in der Binnenwelt der Propaganda, mag es auch vereinzelt möglich sein, deren immanente Widersprüche auszuloten. Versteht man Propaganda jedoch als einen zentralen Modus im Leben in der technischen Moderne, kann man mit ihrer Analyse in Massendruckwerken vielfach mehr erreichen als mit der Suche nach dem Bewusstsein des Einzelnen. Ist es wirklich wahrscheinlich, dass den Propagandawelten grundsätzlich andere Binnenwelten gegenüberstanden? Ist die Aufgabe geschichtswissenschaftlicher Rekonstruktion die realistische Analyse des Hauptgeschehens oder aber das hoffnungsheischende Schöpfen im seichten Gestade des Ausnahmehandelns weniger? Ellul präsentierte eine realistische Gesamtsicht, mochte er selbst auch französische Juden vor der Deportation gerettet haben (Ellul Jacques). Er war die Ausnahme, doch er wollte die Mehrzahl verstehen. Um sehen zu können, gilt es hinzuschauen.

Private Unterstützung der sozialdemokratischen Winterhilfe für Arbeitslose und Kritik an der unzureichenden Unterstützung während der Massenarbeitslosigkeit (Vorwärts 1931, Nr. 569 v. 5. Dezember, 3 (l.); Der wahre Jacob 54, 1933, Nr. 4, 4)

Winterhilfe war keine nationalsozialistische Erfindung. Sie entstand dezentral im Winter 1930/31, als Folge der rasch auf über drei, dann über vier Millionen steigenden Zahl der Arbeitslosen. Eine Arbeitslosenversicherung wurde erst 1927 institutionalisiert, finanziert durch Beiträge von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Zuschüssen der Kommunen und des Nationalstaates. An die Stelle der dezentralen kommunalen Fürsorge trat ein System von reichseinheitlichen Leistungsansprüchen. Die Arbeitslosenversicherung besaß allerdings keine Reserven, war zugleich unterfinanziert, schon 1929 betrug ihr Defizit 270 Mio. RM, 1930 gar 731 Mio. RM. Leistungsabbau war die politische Konsequenz, anfangs noch mitgetragen von den Sozialdemokraten. Im März 1930 zerbrach jedoch die große Koalition unter Hermann Müller (1876-1931) an der Höhe der Beitragssätze und des Reichszuschusses (Ulrike Kluge, Die Weimarer Republik, Paderborn et al. 2006, 250-254, 316-319). Damit endete die parlamentarische Demokratie, begann unter Reichskanzler Heinrich Brüning (1885-1970) eine auf die Prärogative des Reichspräsidenten gründende und krisenverschärfende Deflationspolitik. Die Massenarbeitslosigkeit war teils strukturell bedingt, ihr Anwachsen Folge der Überproduktion in den USA, des Platzens der auf billigem Geld basierenden Spekulationsblase 1929, des Abzugs der US-Kredite. Die exorbitante Höhe der Massenarbeitslosigkeit im Deutschen Reich war jedoch Ergebnis der deutschen Politik der Präsidialkabinette, die einerseits auf die Selbstheilungskräfte des Marktes setzten, anderseits aber im Massenelend ein funktionales Argument für ein Ende der Reparationszahlungen sahen (vgl. Heike Knortz, Wirtschaftsgeschichte der Weimarer Republik, Göttingen 2010, 200-271).

Im Winter 1931/32 wurden die lokalen Hilfsaktivitäten intensiviert, da viele Arbeitslose aus den zeitlich befristeten Zahlungen der Arbeitslosenversicherung herausausfielen und auf stetig reduzierte kommunale Fürsorge angewiesen waren, zunehmend aber auch keinerlei Ansprüche mehr besaßen. Die damalige Winterhilfe wurde vornehmlich von den freien Wohlfahrtsverbänden, also Arbeiterwohlfahrtsverbände, Innere Mission, Caritas und Deutsches Rotes Kreuz, und den Kommunen finanziert. Sie entfalteten eine umfangreiche Agitation, um die Not vorrangig mit Sachspenden zu begrenzen. Parallel setzten erste reichsweite Initiativen ein, insbesondere die Frachtbefreiung der Reichsbahn für Hilfslieferungen und erste Verbilligungsscheine für Heizmaterialien, Kartoffeln und Brot, ab Ende 1932 dann auch für Fleisch. Die Winterhilfe minderte die Not, das Spendenaufkommen – 42 Mio. RM 1931/32 (Ludwig Preller, Sozialpolitik in der Weimarer Republik, Kronberg/Ts. und Düsseldorf 1978, 453) – und die Reichshilfen – 35 Mio. RM 1932/33 (Verbilligtes Fleisch – verbilligte Kohlen, Neueste Zeitung 1932, Nr. 300 v. 22. Dezember, 1) waren jedoch auch nicht ansatzweise ausreichend. Ende 1932/33, also kurz vor der Machtzulassung der NSDAP, war die Winterhilfe ein kontroverses öffentliches Thema. Die SPD forderte eine massive Erhöhung der Reichszuschüsse auf 400 Mio. RM, drang damit aber nicht durch. Bruno Rauecker (1887-1943), Regierungsrat in der Reichszentrale für Heimatdienst, betonte an der Jahreswende: „Winterhilfe ist zu einer gebieterischen nationalen Pflicht geworden. In allen Teilen unseres Vaterlandes haben daher die Organisationen der privaten Wohlfahrtspflege zu tätiger Mitarbeit aufgerufen: überall werden Kräfte mobilisiert, Hilfsquellen erschlossen, um zur Linderung der Not breiter Volksschichten angesetzt zu werden (Winterhilfe und Volksgemeinschaft, Der oberschlesische Wanderer 1933, Nr. 1. v. 3. Januar, 1-2, hier 1). Rauecker, der seine Stellung schon bald aus politischen Gründen verlieren sollte, sprach von einer „Gemeinschaft zwischen Regierung und Volk, zwischen Führung und freiwilliger Mitarbeit […]. Keiner darf an der Abwehrfront gegen Not und Elend fehlen!“ (Ebd., 2)

Die NSDAP war Teil der dezentralen Winterhilfe, die im Juni 1932 institutionalisierte Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) stellte neben die zahlreichen Suppenküchen der SA eine weiter ausgreifende Dachorganisation. Sie sollte ab dem 3. Mai 1933 für alle Fragen der Volkswohlfahrt und Fürsorge im Deutschen Reich zuständig werden (Herwart Vorländer, NS-Volkswohlfahrt und Winterhilfswerk des Deutschen Volkes, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 34, 1986, 341-380). An die Stelle der vielgestaltigen Hilfsaktivitäten der freien Wohlfahrtsverbände trat im Spätsommer 1933 dann das „Winterhilfswerk des deutschen Volkes“, das im September 1933 vom Reichspropagandaminister Joseph Goebbels (1897-1945) vorgestellt und Anfang Oktober offiziell vom Reichskanzler Adolf Hitler (1889-1945) eröffnet wurde. Goebbels als formaler Leiter bediente sich zur Durchführung der NSV als „Treuhänderin“. Die Spenden waren eine ergänzende Nothilfe, die deutlich gesenkten Fürsorgesätze der Zeit der Präsidialdiktatur wurden beibehalten, nicht erhöht.

Fürsorge im Zeichen des Kreuzes: Spendenaufruf für ein lokales Winterhilfswerk 1931 (Grafinger Zeitung 1931, Nr. 269 v. 21. November, 4)

Das Winterhilfswerk spiegelte die für den NS-Staat übliche Unterminierung der rechtlich verbindlichen und allgemein gültigen sozialpolitischen Errungenschaften der Weimarer Republik. Die sozialdemokratische Opposition erfasste die Transformation recht präzise: „1. Die laufenden bürokratischen sozialpolitischen Leistungen werden abgebaut (Krankenkassen, Arbeitslosenunterstützung, Wohlfahrtspflege der Gemeinden) und daneben eine Reihe von Einzelaktionen mit großer propagandistischer Aufmachung unter Selbstfinanzierung durch Sammlungen aufgebaut (Winterhilfe, Aktion für Mutter und Kind). Auf diese Weise werden gleichzeitig die Partei und ihre Nebenorganisationen mit immer neuen behördlichen Funktionen ausgestattet und der alte behördliche Apparat zurückgedrängt. 2. Nebenher läuft die Ersetzung der früheren individuellen Hilfeleistung durch Kollektivaktionen mit hauptsächlich propagandistischen Zielen.“ Ziel sei es „die Partei und ihre Organe immer mehr mit der Gesellschaft und dem Staat zu verflechten und ihre Leistung und Bedeutung in den Augen der Öffentlichkeit zu haben“, allerdings sei dieses Anfang 1934 „noch nicht gelungen“ (Zitate n. Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 1, 1934, 42).

Die Propaganda für die nationalsozialistische Winterhilfe konnte demnach auf vielgestaltige Vorläufer und Maßnahmen zurückgreifen. Dies erleichterte ihre Arbeit, denn eine Vorpropaganda war kaum mehr erforderlich. Hauptaufgaben waren die Steigerung der Spendeneinkünfte und die Koppelung von Hilfsaktivitäten mit der Politik der NSDAP und der von ihr gestellten Regierungen. Wie stark man dabei anfangs auf Arbeit anderer zurückgreifen konnte, zeigt nicht zuletzt der Begriff des Winterhilfswerkes selbst. Man findet ihn bereits während der Inflationszeit für lokale Hilfswerke (Westfälische Neueste Nachrichten 1922, Nr. 284 v. 5. Dezember, 6; Rhein- und Ruhrzeitung 1923, Nr. 445 v. 30. November, 2; Münchner Neueste Nachrichten 1923, Nr. 345 v. 20. Dezember, 13). Mit Beginn der Weltwirtschaftskrise entstanden neuerlich lokale Winterhilfswerke, dieses Mal jedoch stärker durch die Kommunen (Velberter Zeitung 1930, Nr. 294 v. 28. Oktober, 7; Münchner Neueste Nachrichten 1930, Nr. 332 v. 6. Dezember, 7). All das war Teil der oben schon erörterten Winterhilfsaktionen. Auch einzelne Unternehmen trugen schon früh freiwillig ihr Scherflein bei: Die Belegschaft der Porzellanfabrik Tirschenreuth leistete etwa freiwillig Überstunden, deren Lohn wurde dann dem Coburger Winterhilfswerk gespendet (Coburger Zeitung 1931, Nr. 258 v. 3. November, 3). Diese notmildernden Initiativen waren nicht nur Vorläufer, sondern zugleich unausgesprochener Teil der nationalsozialistischen WHW-Propaganda seit Oktober 1933. Nothilfe war allseits akzeptiert, so dass der Appell des NS-Staates Gehorsam auch bei denen fand, die dem Regime reservierter gegenüberstanden.

Das Winterhilfswerk verkörperte im Sinne der neuen Machthaber eine völkische Opfergemeinschaft. Es ging um „Nationale Solidarität“, „blutmäßig ewig begründet“, in bewusster Abgrenzung zur „internationalen marxistischen Solidarität“, so der NSDAP-Parteivorsitzende (Adolf Hitler, „Wir wollen die lebendige nationale Solidarität des deutschen Volkes aufbauen!“, in: Führer-Reden zum Winterhilfswerk 1933-1936, Berlin 1937, 4-5, hier 4). An die Stelle von staatlich garantierten Rechten trat Unterstützung im Einklang mit politischem Wohlverhalten (Florian Wimmer, Die völkische Ordnung von Armut. Kommunale Sozialpolitik im nationalsozialistischen München, Göttingen 2014, insb. 131-153). Die im späten 19. Jahrhundert intensivierte Abkehr von der Privatwohltätigkeit wurde damit ansatzweise umgekehrt (Florian Tennstedt, Wohltat und Interesse. Das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes, die Weimarer Vorgeschichte und ihre Instrumentalisierung durch das NS-Regime, Geschichte und Gesellschaft 13, 1987, 157-180, hier 157). Aufgrund ihrer Dauerpräsenz während des Winterhalbjahres war das WHW zugleich einer der wichtigsten, wahrscheinlich aber der wichtigste Trommler für die Volksgemeinschaftsideologie. Es zielte auf gesellschaftliche Integration, zumal des Bürgertums und der Arbeiterschaft, war Ausdruck des stets offensiv propagierten „Sozialismus“ der NSDAP und lenkte NS-Aktivisten nach dem Ende der „nationalen Revolution“ auf fordernde und beschäftigende Tätigkeitsfelder. Dazu bediente es sich einer zwar ebenfalls angelegten, in Umfang, Intensität und Totalität aber bisher nur aus Wahlkämpfen bekannten Propaganda.

Empathie, Gemeinsinn, Opfer: Totale Propaganda für die Winterhilfe

Vor mehr als neunzig Jahren kam Propaganda noch direkt, noch ungebrochen daher. Der Begriff war positiv besetzt, das Nebeneinander von Propaganda und Volksaufklärung erschien logisch, nicht nur bei den akademischen Eliten mit ihrem steten Drang nach wissensbasierter Optimierung und Massenführung. Für den angestrebten Gleichklang verwandte die teils im Reichstag residierende Leitungsgruppe der Winterhilfe eine breite Palette unterschiedlicher Formen, um Spenden zu akquirieren, systemische Integration und Gehorsam zu gewährleisten, das Publikum auf eine Aufgabe zu lenken. Wir gehen diese nun Punkt für Punkt durch, wissend, dass Einzelinstrumente nicht die monumentale Wucht des Orchesters widerspiegeln. Darmstadts Bürgermeister Karl Wilhelm Haug (1904-1940), zugleich Gauführer des Winterhilfswerks in Hessen-Nassau, betonte entsprechend: „Es gibt keinen im weiten Vaterland, der sich der Größe und der Wucht des Winterhilfswerks entziehen kann“. Der „unablässige Appell“ sei jedoch Ausdruck der bedrückenden Not und des unbeschreiblichen Elends, daher unbedingt geboten (Was das Winterhilfswerk heute leistet, Neueste Zeitung 1934, Nr. 4 v. 6. Januar, 4).

Die Struktur des Winterhilfswerks war an sich überschaubar. Die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt führte, die Organisationen der NSDAP, der noch verbliebenen freien Wohlfahrtsverbände, der Behörden und der Wirtschaftsverbände unterstützten. Unter dem Motto „Kampf gegen Hunger und Kälte“ wurden monatliche Haus- und Straßensammlungen durchgeführt, ebenso allmonatliche Eintopfessen. Weit wichtiger waren faktische Zwangsabgaben, einerseits von der Einkommensteuer, anderseits von Körperschaftssteuer. Dafür erhielten Beschäftigte, Selbständige und Unternehmen (Tür-)Plaketten, durch die sie von weiteren Spenden entbunden waren. Hinzu kamen umfassende Sachspenden, anfangs vor allem Anteile an der eingebrachten Ernte, zudem Abgaben von Handwerkern, Groß- und Kleinhändlern. Hinzu trat eine Lotterie, Wohlfahrtsmarken und zahlreiche weitere, vor Ort zu entwickelnde und durchzuführende Veranstaltungen. Arbeitslose, Fürsorgeempfänger und Kleinrentner erhielten ergänzende finanzielle Zuwendungen, Sachspenden, verbilligte Nahrungsmittel und Heizmaterialien, hinzu traten Notspeisungen, Wärmestuben, aber auch Freikarten für kulturelle Aktivitäten. Im typisch nationalsozialistischen Superlativ war all das „die grandioseste soziale Organisation dieses Jahres“ (Josef Goebbels, Das deutsche Volk – eine große Not- und Brotgemeinschaft, in: Julius Streicher (Hg.), 1933. Das Jahr der Deutschen, Berlin 1934, 217-226, hier 226). Der verwaltende Sozialstaat trat in den Hintergrund, das propagandistisch nutzbare Winterhilfswerk in den Vordergrund.

Emotionale Standardpropaganda

Grundbedürfnisse: Hunger und Kälte gemeinsam brechen (Calwer Tagblatt 1933, Nr. 239 v. 13. Oktober, 4 (l.); Märkischer Landbote 1934, Nr. 13 v. 16. Januar, 4)

Die Winterhilfswerkpropaganda nutzte von Beginn an Bildklischees, die möglichst breite Schichten ansprachen und nicht explizit nationalsozialistisch waren. Kernpunkte war die Benennung der Not durch Verweis auf allseits nachvollziehbare Grundbedürfnisse. Der Grundtenor des Kampfes gegen Hunger und Kälte wurde aber zugleich in einen Handlungsrahmen gestellt. Brot und Kohle waren die Gegenmittel, Nothilfe par excellence. Jeder nutzte sie, fast jeder konnte sie bezahlen, selbst Bezieher kleiner Einkommen. Andere Anzeigen verwiesen auf positive Folgen einer Spende: Sie schützte die Grundzelle der Gemeinschaft, die Familie, hielt gesellschaftliche Desintegration und mögliche Kriminalität in Grenzen. Dies war horizontale Propaganda par excellence.

Kinder als propagandistischer Blickfang (Schwarzwald-Wacht 1933, Nr. 255 v. 1. November, 4 (l.); Calwer Tagblatt 1933, Nr. 254 v. 31. Oktober, 3)

Dieses emotionale Anknüpfen an Grundbedürfnisse und ihre Befriedigung wurde durch den Einsatz von Kinderbildern gezielt unterstützt. Brot, Milch und Kartoffeln dienten dem Gedeihen, dem Wachstum der nächsten Generation, damals zumeist als Zukunft verstanden. Anders als im Ersten Weltkrieg gab es während der Weltwirtschaftskrise keine größeren Entwicklungsrückstände der Schulkinder – ein Ausdruck gezielten Verzichts und gezielter Förderung trotz immenser Not. Die emotionale Standardpropaganda konnte auf einen gesellschaftlichen Konsens setzen, auf Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe als Erziehungsideal, als Ausdruck eines entwickelten Menschen. Wer konnte gegen derartige Hilfe sein? Wer wollte sein Herz und seine Börse verschließen? In einfacher Form appellierten diese Zeichnungen an den Sinn fürs Heilige, an ein Zuhause für alle, an Gutes, Gerechtes, Wahres (Ellul, 2021, 50).

Parolen: Appelle für die Winterhilfe

Und doch unterschied sich die Winterhilfe-Propaganda von Beginn an von damals gängigen Spendenkampagnen: Dafür stehen beispielhaft die zahlreichen agitierenden Parolen. Sie standen in einer Reihe mit den um Zustimmung zum Völkerbundaustritt und zur Einheitsliste der NSDAP bemühten Parolen bei der Reichstagswahl am 12. November 1933. Die Leistungen des „Volkskanzlers“ Adolf Hitler wurden darin verdichtet hervorgehoben, der merkliche Abbau der Arbeitslosigkeit betont, vor allem aber die zunehmende Einheit des deutschen Volkes beschworen. Parolen argumentierten nicht, zielten auf den unmittelbaren Eindruck und Reflex. Allerdings gab es auch zahlreiche warnende, ja drohende Parolen: Neinsager wurden als Landesverräter beschimpft, damit Bekenntnisdruck aufgebaut. Allerdings bauten auch die Parolen Brücken, denn man konzedierte Verärgerung über den doch langsamen wirtschaftspolitischen Aufbau. Doch gemeinsam würde man weiter durchstarten, nur Geduld.

Bekenntnisdruck während der Reichstagswahl und Volksabstimmung am 12. November 1933 (Schwarzwald-Wacht 1933, Nr. 264 v. 11. November, 3 (o.) und 4)

Die im Oktober einsetzende agitierende Parolenpropaganda für die Winterhilfe unterstrich zweierlei: Zum einen koppelte sie die mit Standardklischees werbende Kampagne fest an die federführende Einheitspartei, etwa durch die Verbindung von NSDAP-Liedgut mit Kampagnenparolen: „Die Reihen fest geschlossen zum Kampf gegen Hunger und Kälte, für Arbeit und Brot“ (Jeversches Wochenblatt 1933, Nr. 269 v. 16. November, 4). Zum anderen erlaubten viele Parolen auch, den Bekenntnisdruck auf die Spendenbereitschaft auszuweiten: Plakativ hämmerte es: „Keine faulen Ausreden! Spende zum Kampf gegen Hunger und Kälte!“ (Schwarzwald-Wacht 1933, Nr. 263 v. 10. November, 2). Derartiger Parolendruck ebbte langsam ab, machte sich bei Kauf und Tragen der Plaketten und Abzeichen aber stets bemerkbar: „Jeder muß die Hausplakette erworben haben!“ (Wilhelmsburger Zeitung 1933, Nr. 272 v. 20. November, 7). Es handelte sich gleichermaßen um politische und soziologische Propaganda.

Der vereinzelte Mensch als Schreckensvorstellung (Heidelberger Volksblatt 1934, Nr. 1 v. 2. Januar, 7)

Doch der Tenor der Propaganda veränderte sich, integrative und soziologische Propaganda gewannen rasch die Oberhand. Das Winterhilfswerk, die Nationale Volkswohlfahrt, sie boten Mitmachmöglichkeiten unter dem damals zeitweilig nicht mehr möglichen Parteieintritt. Wer ehrenamtlich mitarbeitete, verpasste nicht den Anschluss an die neue Zeit, hielt das Zukunftsbanner fest in seinen Händen. Dazu diente auch die Chimäre des „Sozialismus der Tat“, die den „Marxismus“ verdammte, den Anhängern der Arbeiterbewegung aber gleichwohl etwas bot. Schließlich hatten Sozialdemokraten diesen Begriff lange an das eigene Banner geheftet (Das Ergebnis des Parteitags, Die Gleichheit 28, 1917, Nr. 3 v. 9. November, 17-18, hier 17; Freiheit 1920, Nr. 216 v. 9. Juni, 2; Vorwärts 1926, Nr. 549 v. 21. November, 3), galt vielen Genossen gar der Einkauf in der Konsumgenossenschaft oder der Alkoholverzicht als „Sozialismus der Tat“ (Vorwärts 1930, Nr. 313 v. 8. Juli, 6; Wilhelm Sollmann, Sozialismus der Tat, Berlin 1926). Auch die Winterhilfe der SPD stand vielerorts unter diesem dann von den Nationalsozialisten gekaperten Begriff (Volksstimme [Hagen] 1931, Nr. 24 v. 29. Januar, 8): „Sozialismus der Tat ist, wenn du dein Brot mit den Armen brichst“ (Volksblatt [Detmold] 1931, Nr. 145 v. 25. Juni, 2). Ähnliches galt für die KPD, die dergestalt den Aufbau in der UdSSR und den Fünfjahresplan titulierte (Bergische Volksstimme 1931, Nr. 78 v. 2. April, 5; ebd., Nr. 80 v. 4. April, 4). Nehmen wir also Abstand zu den vermeintlich klaren Linien der Zeit, blicken wir auf Überlappungen, die diese Propaganda instrumentell nutzte.

„Sozialismus der Tat” oder Abbau rechtlich garantierter Fürsorgeansprüche (Heidelberger Volksblatt 1933, Nr. 233 v. 10. Oktober, 8)

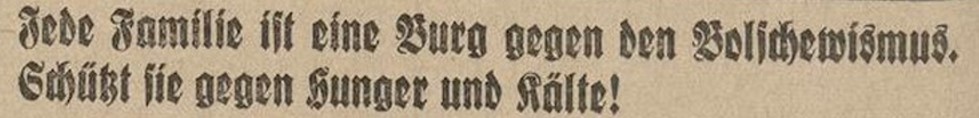

Nationalsozialistischer „Sozialismus der Tat“ war eine Chiffre für fremdbestimmten Aktivismus zugunsten von Arbeitern, von Rentnern und Notleidenden. Er hatte wenig gemein mit einem rechtsbasierten Sozialstaat, hängte Anspruchsbedürftige vielmehr an den Tropf der Parteiorganisation. Das spiegelte sich in weiteren Parolen, die etwa die Familie als Hort gegen den „Bolschewismus“ positionierten. Selbsthilfe auf Grundlage von Blutsbanden, völkische Verantwortung allein für rassisch Gleiche – das hatte mit Solidarität, sozialer Umverteilung und Rechtsansprüchen kaum etwas zu tun.

Schreckgespenst Bolschewismus, Volkshort Familie (Heidelberger Volksblatt 1934, Nr. 20 v. 25. Januar, 4)

Die Parolenpropaganda ebbte gegen Ende des Jahres zunehmend ab. Die Reichstagswahl hatte bei einer Wahlbeteiligung von 95,2 Prozent 92,1 Prozent Zustimmung ergeben. Das NS-Regime sah darin nicht zu Unrecht eine Bestätigung, verwies in der Folge immer wieder auf die neue Einigkeit der Deutschen. Gemeinschaftsvorstellungen drangen nun vor: „Ein Volk von Brüdern trotz allen Stürmen!“ (Heidelberger Volksblatt 1934, Nr. 20 v. 25. Januar, 7). Zugleich aber forderte man eine geistige Wende, eine Selbstbesinnung für den „Volksgenossen“: „Eßt keinen Bissen Brot / ohne Opfer für die Not! Jeder arme Volksgenosse soll der Ehrengast der Nation sein!“ (Barop-Hombruchsches Volksblatt 1933, Nr. 284 v. 4. Dezember, 6)

Sachspenden als Ausdruck der Hilfsgemeinschaft

Das schöne Bild der Hilfe: Private Kinderspeisung eines Berliner Textilunternehmens (Illustrierter Beobachter 8, 1933, 1523)

Die Winterhilfe ermöglichte zahlreiche direkte Belege für aktive Hilfe. Sie wurde in Bilder umgesetzt, Abbilder der Entschlossenheit der NS-Regierungen, die Not zu wenden. So schuf man Vertrauen, motivierte zu einer „beispiellosen Opferbereitschaft und Spendenfreudigkeit“ (Winterhilfe, Illustrierter Beobachter 8, 1933, 1350). Gespeiste, freudig zulangende, die Zukunft verkörpernde Kinder waren ein gern gewähltes Motiv, schulische Ergänzungsangebote und Notspeisungen suggerierten existenzielle Sicherheit, vielleicht eine Zukunft. Derart integrierende und horizontale Propaganda knüpfte nicht nur ein Band zwischen Spendern und Machern, sondern auch eines zwischen Spendern und Spendenempfängern. Die Hilfe kam offenkundig an, zauberte den Kleinen ein Lächeln ins Antlitz. Solche Bilder waren zugleich rationale Propaganda, war doch der Ertrag der eigenen Spende scheinbar direkt sichtbar.

Jedem ein Bett: Aufbereitete Matratzen, desinfiziert und „vergast“ (Neueste Zeitung 1933, Nr. 282 v. 2. Dezember, 2)

In den ersten Monaten der Winterhilfekampagne nahmen Bilder solcher reziproken Gaben einen breiten Raum ein. Entsprechend bedeutsam waren Sachspenden. Das obere Foto stammte aus einer der vielen lokal eingerichteten Werkstätten des Winterhilfswerkes. Dort wurden Kleider, Schuhe, Bettzeug, Möbel und Matratzen begutachtet, repariert und im Wortsinne zugeschnitten. In Frankfurt/M. waren ca. 500 Personen beschäftigt, meist für eine geringe Entschädigung und Essen. Besser als herumzuhocken. In den Nähstuben der NS-Frauenschaft oder der NSV arbeiteten die meisten unentgeltlich. Eine Spende ohne Geldzahlung (Täglich 500 Paar Schuhe, 150 Pfund Wäsche, Neueste Zeitung 1933, Nr. 282 v. 2. Dezember, 2). In den einschlägigen Zeitungsberichten standen die Koppelwirkungen im Vordergrund, kamen durch Sachspenden doch viele Arbeitslose wieder in Lohn und Brot, hatten wieder einen geringen Unterhalt. Spenden halfen augenscheinlich die niederliegende Wirtschaft wieder anzukurbeln.

Begrenzte Sicherheit für den Winter: Kartoffelspenden für Bedürftige (Neueste Zeitung 1933, Nr. 258 v. 18. November, 8)

Propagandistisch wichtiger noch waren die umfangreichen Lebensmittelspenden. Kartoffeln, damals mit Abstand wichtigstes Nahrungsmittel, wurden wieder und wieder aus dem Umland in die Städte gebracht, wo darbende Zeitgenossen die ihnen zustehenden zwei Zusatzzentner erwartungsfroh und dankbar in Empfang nahmen („Wir haben die Kartoffeln gern für Euch gesammelt!“, Neueste Zeitung 1933, Nr. 276 v. 25. November, 9; Edmund Hahn, Auf Kartoffelfahrt für das WHW, Neueste Zeitung 1933, Nr. 284 v. 5. Dezember, 5). Neben die Bilder traten Berichte und auch Schüleraufsätze, denn kostenlose Arbeit der Schulkinder half Transport- und Vertriebskosten zu begrenzen (… in keiner Not uns trennen …, Neueste Zeitung 1933, Nr. 281 v. 1. Dezember, 3). Die berufsständischen Organisationen wirkten im Hintergrund gezielt auf ihre Mitglieder ein, Landwirte, Einzelhändler und Bäcker spendeten vielfach publikumswirksam ihre Massengüter. Arbeitslose, Fürsorgeempfänger und Rentner standen willig für verbilligte Roggenbrote oder für Brotgutscheine an (3-Pfund-Brot für 30 Pfennig, Neueste Zeitung 1933, Nr. 286 v. 7. Dezember, 3). Symbolisch noch stärker aufgeladen wurde am Jahresende die Verteilung von Fleisch. Viehhändler spendeten Lebendvieh (Weihnachtsspende des Viehhandels, Neueste Zeitung 1933, Nr. 295 v. 18. Dezember, 4), Metzger offerierten Frischfleisch. Auch wenn die Masse der Weihnachtsgaben gekauft wurde, die Winterhilfe Teil des Geldkreislaufs war, standen Bilder von Spendern und Empfängern immer wieder in den Zeitungen – und zeigten, dass etwas getan wurde, dass die neue Regierung den Selbstbehauptungswillen der Deutschen verkörperte.

Fleisch für Weihnachten: Schweinehälften und arbeitslose Empfänger im oberschlesischen Gleiwitz (Oberschlesien im Bild 1934, Nr. 4 v. 4. Januar, 8)

Die neue Sichtbarkeit der Spender (und Nichtspender)

Die Winterhilfe war eine Massenorganisation mit etwa ein bis anderthalb Millionen Helfern und einer hohen zweistelligen Millionenzahl von Spendern. Die Chance, dass der Einzelne in der Masse untergehen konnte, seinen Beitrag nicht leisten musste, war grundsätzlich hoch, zumal das Hilfswerk nominell freiwillig war. Hiergegen wirkte die Propaganda. Sie präsentierte nicht nur die Aktivitäten der Winterhilfe, sondern machte auch die Spender grundsätzlich sichtbar. Private Spendengaben wurden öffentlich – und damit ebenso die Nichtgabe.

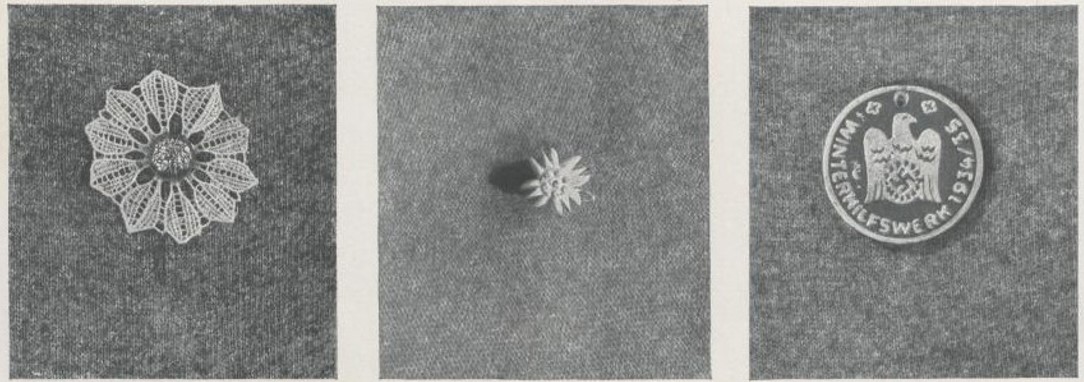

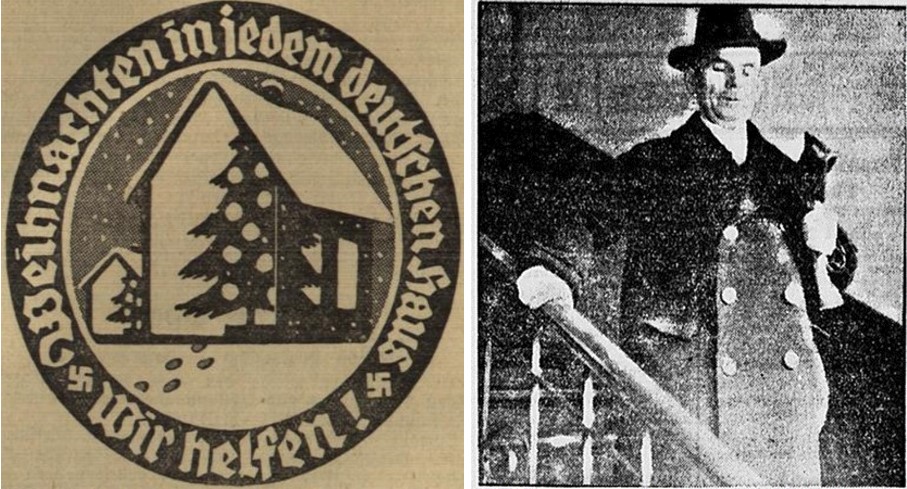

Selbstkennzeichnung als Helfer: Abzeichen und Sammelplakette (Heidelberger Volksblatt 1933, Nr. 255 v. 6. November, 4; ebd. 1934, Nr. 4 v. 5. Januar, 12)

Dazu dienten einerseits Abzeichen, anderseits die schon erwähnten Türplaketten. Die Bürokratie übernahm, ihr gegenüber schien Gehorsam angebracht: „Spender, die monatlich einen bestimmten und angemessenen Beitrag zeichnen, erhalten […] eine kleine Palette, mit der Aufschrift ‚Wir helfen‘, die sie an ihrer Wohnungstür befestigen können und die sie von weiteren Sammlungen befreit. Die Plakette wechselt von Monat zu Monat in Farbe und Aufdruck“ (Plaketten für die Spender, Calwer Tagblatt 1933, Nr. 239 v. 13. Oktober, 2). Abzeichen wurden ab Oktober 1933 ergänzend verkauft, zwanzig Pfennig das Stück. Mottonadeln machten den Anfang, doch die NSV besserte nach, investierte in Design und Form (Wolfgang Gatzka, WHW-Abzeichen. Ein Führer durch das interessante Sammelgebiet der Serien des Winter-Hilfs-Werks von 1933 bis 1945, München 1981). Im Dezember 1933 wurde während der Straßensammlung als erstes Motivabzeichen eine Christrose verkauft, 16 Millionen wurden hergestellt und abgesetzt. Sie schmückte, wurde offen getragen, zeigte den Sammlern somit, wer noch nicht gespendet hatte. Seither kamen immer wieder neue, immer wieder andere Abzeichen auf, entstand eine Sammlerszene für die letztlich ca. 8000 Abzeichen. Dieser Wechsel war Teil der Alltagspropaganda, erlaubte immer wieder neue Narrative und Themenstellungen, umrahmte das Immergleiche des Spendens immer wieder neu. Zugleich aber machte es Spender sichtbar, visualisierte das Mitziehen, die Teilhabe. Wer jedoch während der Straßensammlungen kein Abzeichen trug, wer keine Türplakette besaß, wurde von den zahllosen Sammlern immer wieder angegangen, wurde in Listen erfasst, hatte Rückfragen zu beantworten. Der freiwillige Helfer, der von Tür zu Tür ging, musste sich erst einmal selbst rechtfertigen, seine Listen, seine Hausbücher waren Ausdruck seiner Redlichkeit, der Präzision seiner Sammlung. Doch zugleich gewann die NSV so einen Überblick über die Spendenbereitschaft der Einzelnen, der Hausgemeinschaft, der Nachbarschaften. Rationale Verfahren einer arbeitsteiligen Gesellschaft erforderten Anpassung und Gehorsam.

Im Kontrollblick: Türplakette des Winterhilfswerks für den Monat Dezember und freiwilliger Helfer bei der Haussammlung (Neueste Zeitung 1933, Nr. 10 v. 12. Januar, 3 (l.); Der Landbote 1933, Nr. 284 v. 5. Dezember, 5)

Die Winterhilfe nutzte anfangs zudem die seit langem bekannte und auch übliche Namensnennung in gedruckten Spendenlisten in den Zeitungen: Tue Gutes und sprich darüber. Das galt insbesondere für ergänzende Spenden, mit denen man sich hervorheben konnte, die man zahlte, um Zweifel zu zerstreuen. Das galt später insbesondere für Unternehmen, auch wenn deren prozentuale Belastung durch die seit Juni 1933 bestehende „Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft“ auf ein nicht allzu bedrückendes Maß reduziert werden konnte. Und doch, Spenden konnten verglichen werden, konnten freundliche, aber auch drängende Rückfragen nach sich ziehen. Hinzu traten lokale und regionale Ehrenzeichen, gesonderte Anstecker, nach Spendenhöhe voneinander abgestuft. Vorreiter fanden sich immer, denn „Lindern der Not muß zur Wahrheit für alle werden“ (Heidelberger Volksblatt 1933, Nr., 247 v. 30. Oktober, 3).

Der Vergleich setzte Dynamik frei, auch zwischen den unterschiedlichen NS-Organisationen, die jeweils bestimmte Straßensammlungen durchzuführen hatten. Jede gesellschaftliche Gruppe hatte ihren Beitrag zu leisten, nicht nur „Opferwillen“, sondern auch „Arbeitswillen“ (Student und Winterhilfe, Heidelberger Volksblatt 1933, Nr. 289 v. 16. Dezember, 3) zu demonstrieren. Innerhalb der aktiven Gruppen gab es einen Wettbewerb der einzelnen Sammler, denn hohe Erträge mündeten in Lob und Ehrerbietungen. Das galt ebenso für herausragende Leistungen, etwa den Aktivismus der Besatzung des Fischdampfers „Horst Wessel“, der als „Beweis nordischen Menschentums und germanischer Weltanschauung“ präsentiert wurde (Beispiel wahrhaft deutschen Idealismus, Jeversches Wochenblatt 1933, Nr. 279 v. 29. November, 2). Wer wollte sich nicht positiv von seinen Volksgenossen abheben, schon früh dem Führer entgegenarbeiten? Jede/r konnte mitarbeiten, war in einen imaginären Wettstreit eingebunden: Eine mithelfende Erstklässlerin dichtete: „Hemdchen, Rock und Bettbezug / wird da hergestellt im Flug. / Munter regen sich ihre Hände, / daß sich Vieler Schicksal wende“ (Gerda Hartmann, Winterhilfe, Jeversches Wochenblatt 1933, Nr. 301 v. 27. Dezember, 3). Mutter hatte gewiss geholfen, zeigte allen das abgedruckte Gedicht ihrer Gerda. Sichtbarkeit erhöhte die Propagandawirkung erheblich, denn ein stabiles Gleichgewicht war in einer heterogenen Gesellschaft kaum möglich. Die stetig steigenden Erträge des Winterhilfswerkes gründeten auf dieser propagandistisch geschürten Präsenz der Anderen. Auch Herr und Frau Knätschrich konnten sich dieser Sichtbarkeit nicht entziehen, standen daher als Negativfolien der Volksgemeinschaft im Rampenlicht der Propaganda.

Gemeinschaftsaktionen für die Winterhilfe

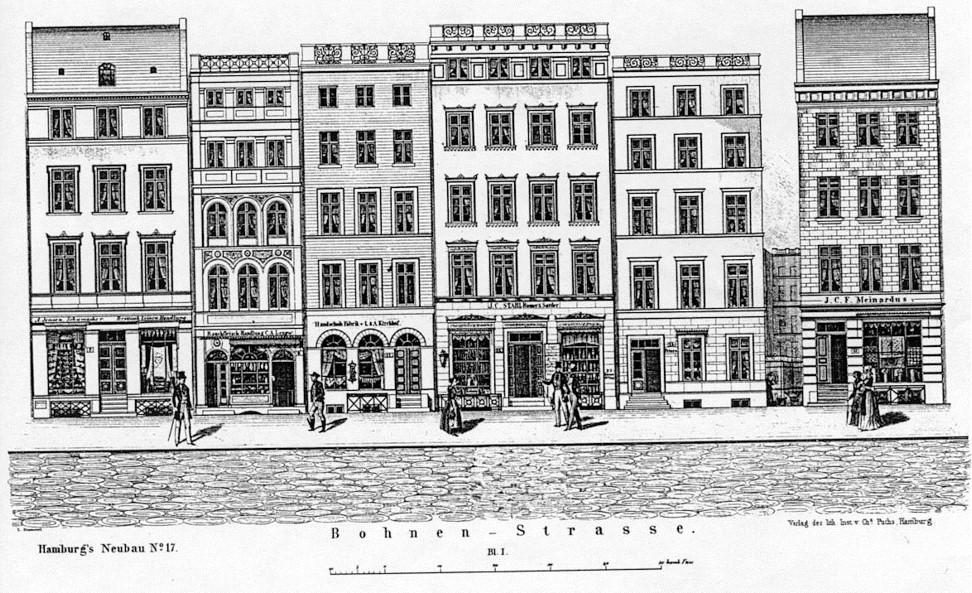

Weihestätte auf dem Rathausmarkt in Hamburg (damals Adolf-Hitler-Platz) (Heidelberger Volksblatt 1934, Nr. 20 v. 25. Januar, 6 (l.); Hamburger Fremdenblatt 1934, Nr. 17 v. 18. Januar, Abendausg., 3)

Das Winterhilfswerk schuf regelmäßig virtuelle Ereignisse, um diese propagandistisch zu nutzen, soziologisch, integrativ, horizontal. Ein markantes Beispiel dafür war eine Opfersäule auf dem Hamburger Rathausplatz, in deren Opferschale „allabendlich 3 Stunden lang ein Opferfeuer“ lodern sollte. Das passte zur erhabenen Feuermystik des Regimes, zu Fackelzügen und Bücherverbrennungen. Doch selbst die gelenkte Presse konnte nicht verhindern, dass mehr über die misslungene Benzinführung als über das so wichtige Opfer berichtet wurde, nachdem das Anzünden am Silvesterabend recht kläglich scheiterte. Es dauerte zwei Wochen bis man in der Schale zehn große Petroleumfackeln zusammengestellt hatte, die dann wahrlich Nacht für Nacht je drei Stunden brannten. Das Thema aber war gesetzt, ein wenig Schadenfreude störte nicht die Spendenbereitschaft.

Winterpfennige rollen gegen die Not (Heidelberger Volksblatt 1934, Nr. 29 v. 5. Februar, 3)

Historisch weiter zurück griffen Heidelberger NSV-Mitglieder. Sie präsentierten den „Winterpfennig“ mannshoch, rollten ihn durch Heidelbergs Innenstadt. Ziel war es, Käufer für eine Zusatzspende beim Einkaufen zu motivieren, sei es durch Aufrunden, sei es durch die Kleingeldspende in eigens aufgestellten Büchsen. Eine Woche vor Rosenmontag hieß es: „Riesige Winterhilfsplaketten wurden von Männern in altdeutschen, oberbayerischen Trachten durch die Straßen der Stadt gerollt. Den rollenden Plaketten ging eine Trommlerschar von Hitlerjungen voraus, die die nötige Aufmerksamkeit auf den Propagandazug lenkten. Herren in Uniform der Freiheitskriege und der Landsknechte mit der Sammelbüchse verkauften die duftigen Spitzenrosetten. Auch Damen in reizenden Rokokokostümen boten die Plaketten zum Verkauf; ihnen konnte man natürlich noch weniger widerstehen“ (Heidelbergs Propagandazug für die Winterhilfe, Heidelberger Volksblatt 1934, Nr. 29 v. 5. Februar, 3). Ähnliches gab es in vielen Städten, mal rollten die Jungs von der Hitler-Jugend den Winter-Pfennig, mal war er Teil von Autocorsos (Schwerter Zeitung 1934, Nr. 25 v. 30. Januar, 11; Oberschlesien im Bild 1934, Nr. 4 v. 4. Januar, 4). Das galt ähnlich auch für die SA, deren Männer gerne neue Aufgaben wahrnahmen, nachdem ihr Schlagwerk kaum mehr nachgefragt, kaum mehr erforderlich war. Pferdefuhrwerke und Lastwagen holten die Sachspenden vor Ort ab, ein Trompeter informierte über die Ankunft, so wie ansonsten die Glocke des Altwarenhändlers.

Sachspendensammlung der SA für das Winterhilfswerk in Berlin 1933 (Streicher (Hg.), 1934, 445)

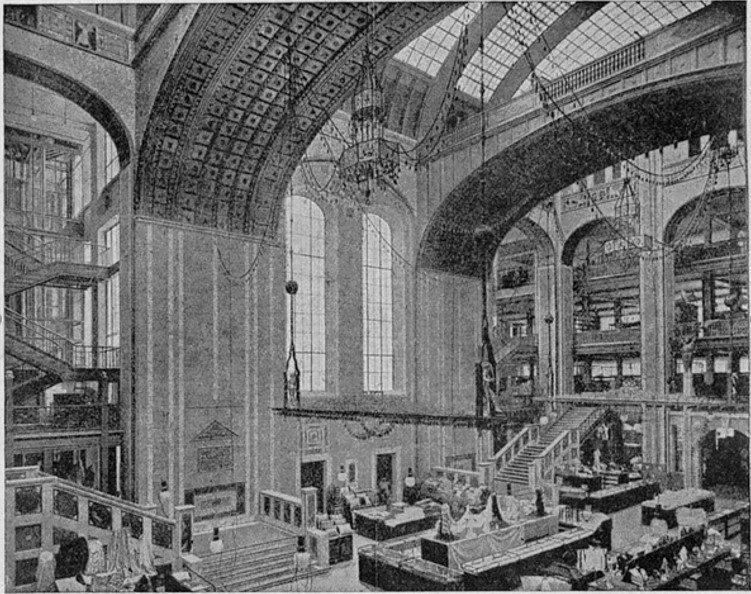

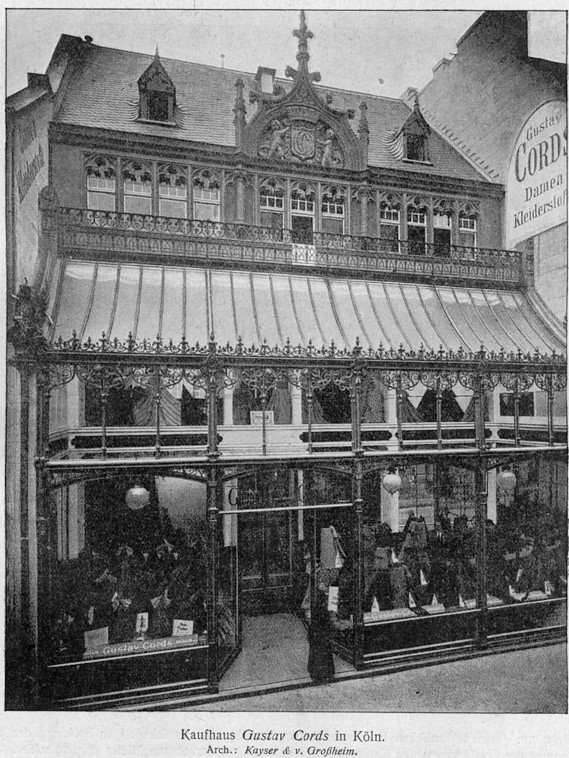

Selbstverständlich verbreitete sich die Winterhilfepropaganda auch in der kommerziellen Werbesphäre: Schaufensterdekorateure rangen um den schönsten Entwurf, größere Geschäfte reservierten damals immer häufiger gesonderte Schaufenster für die Propaganda des NS-Regimes. Sie hoben den Opfergedanken hervor, stellten die Sammlungen nach, enthielten vielfach lediglich die Standardmotive, nun allerdings in Plakatgröße.

Schaufensterwerbung für den „Winterpfennig“, eines Zusatzopfers beim Einkauf (Neueste Zeitung 1933, Nr. 280 v. 30. November, 7)

Die Winterhilfeaktivisten setzten weitere propagandaträchtige Ideen spendenwirksam um. Den Winterpfennig gab es auch als Siegelmarke für Briefe, ebenso Wohlfahrtsmarken: „Dein Briefzoll für die Bedürftigen“ (Heidelberger Volksblatt 1934, Nr. 18 v. 23. Januar, 9). Da durften stimmungsvolle „Weihnachtsgabenkarten“ nicht fehlen (Neueste Zeitung 1933, Nr. 292 v. 14. Dezember, 4). Kurz vor Weihnachten begann auch die Winterhilfslotterie, die zwar nur relativ geringe Gewinne ausschütte, die aber breit propagiert wurde und deren Gewinner gerne vorbildhaft lächelten (Neueste Zeitung 1933, Nr. 298 v. 21. Dezember, 3; Heidelberger Volksblatt 1934, Nr. 20 v. 13. Januar, 12).

Viele Aktionen hatten nur begrenzten Erfolg, wurden dennoch präsentiert, dienten der integrativen Propaganda: Man denke an den Zwillingspfennig, bei dem ein Pfennig des Käufers vom Verkäufer verdoppelt wurde (Neueste Zeitung 1933, Nr. 291 v. 13. Dezember, 5). Gerade in den ersten Monaten stellten sich auch viele Sportvereine und Schausteller in den Dienst der Winterhilfe, denn dadurch erreichten sie größere Resonanz für Boxwettkämpfe, Fußballspiele und Radrennen (Ruhr- und Emscherzeitung 1933, Nr. 322 v. 22. November, 5; zur Kritik solcher Aktionen s. Steinfurter Kreisblatt 1933, Nr. 282 v. 1. Dezember, 6). Zielgruppe um Zielgruppe wurde anvisiert, dabei der Rückbezug auf die Einheit im Ersten Weltkrieg nicht gescheut. In den Schulen durfte gegen Opfergaben wieder genagelt werden, die Schilder waren mit einem werbenden HJ-Emblem versehen (Neueste Zeitung 1933, Nr. 259 v. 4. November, 1). Und zugleich lagen in den Postämtern große Opferbücher aus, in die man sich für 50 Pfennig und mehr eintragen konnte (Neueste Zeitung 1934, Nr. 14 v. 17. Januar, 3). Immer weitere Bereiche des öffentlichen Lebens, des Amüsements und der Wochenendvergnügungen wurden von der Winterhilfswerkpropaganda in Beschlag genommen. Die weitgehend zerschlagene Opposition verstand diese immer wieder variierte, immer wieder erneuerten Aktivitäten als Widerhall abnehmender Spendenwilligkeit. Sie verkannte, dass das NS-Regime lediglich den Ansprüchen einer totalen Propaganda zu entsprechen suchte.

Weihnachtsopfer in christlicher und kommerzieller Tradition

Wir wissen bereits, dass die propagandistische Präsentation der Spendenforderungen keiner Vorpropaganda bedurfte, denn diese hatten Parteien, die freien Wohlfahrtsverbände und zahllose Kommunen mit ihren lokalen Aktivitäten bereits geleistet. Sie umzudefinieren war leicht, denn konkurrierende Aktivitäten waren abseits privater Hilfe kaum vorhanden – auch wenn es noch zwei Jahre dauern sollte, bis dem Winterhilfswerk auch offiziell ein Exklusivrecht für die Sammlung von Oktober bis März eingeräumt wurde. Am Jahresende 1933 konnte die Propaganda für das Winterhilfswerk zudem von der doppelten Tradition des Weihnachtsfestes zehren: Als christliches Hochfest verwies es auf die Armut von Jesus, Maria und Josef, auf die Pflicht zur Spende für unschuldig in Not geratene. Als Wirtschaftsfaktor war Weihnachten spätestens in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre in den Städten zu einem süßen, mit Konsumgütergaben zelebrierten Gabentauschzwang mutiert. Sachspenden nahmen die Form von Pfundspenden an, denn der Sehnsucht nach Bescherung nicht nur der Kinder musste entsprochen werden. Dafür nutzte das Winterhilfswerk vielfach Fotos einschlägiger Weihnachtsfeiern, setzte aber vorrangig auf massenhaft verbreitete und stetig wiederholte Zeichnungen. Wie die Standardklischees gründeten sie auf Narrativen abseits der NS-Ideologie, auf geteilten Mythen.

Geschenke und Bescherung für alle (Neckar-Bote 1933, Nr. 293 v. 15. Dezember, 5 (l.); Harburger Anzeigen und Nachrichten 1933, Nr. 68 v. 20. Dezember, 2)

Die Klischees unterstrichen unausgesprochen, dass es nicht um nichtssagende Geschenke der urbanen Konsumkultur ging, sondern um elementare Gaben, um „Nahrung, Kleidung und Wärme für die Winterkälte“ (Weihnachten in jedem deutschen Haus!, Der Landbote 1933, Nr. 284 v. 5. Dezember, 5). Die Propaganda reicherte die Weihnachtsbilder gezielt mit weiteren Inhalten an: Weihnachten spiegele „Volksnot“ und dagegen musste im gängigen Jargon dieser Zeit gekämpft werden. Standen alle zusammen, so war deutsche Weihnacht möglich, das Zusammenstehen um den einenden Baum. Mochten die Spenden und Gaben auch noch klein sein, so konnten sie doch die Depression brechen, ein neues Weihnachtsgefühl bewirken. Immer „noch ist Hunger, Kälte, Not, überall aber Glaube! Glaube an den Nächsten, an die Brüder, an die Schwestern, Glaube an den Volksgenossen, der für ihn mit dem Leben eintrat. Und wenn jetzt die Lichter aufglänzen in den Straßen, in den Häusern, überall, so braucht keiner mehr mit Bangen an das Fest denken, so soll keiner mehr bitter vor all der Freude stehen, denn in jedem deutschen Haus wird Weihnachten sein“ (Die Winterhilfe zu Weihnachten!, Die Glocke 1933, Nr. 290 v. 16. Dezember, 11). Weihnachten war die „erste große Etappe“ in einem langwährenden Kampf, die Sprache verwies zurück auf die „Liebesgaben“ des Weltkrieges, auf das Augusterlebnis der wehrhaften Nation. Die Sprache klang warm, war aber bereits militärisch durchzogen, Vorbote des Kommenden mit dem „Volksopfer“ 1944/45 als ultimative Gabe der letzten Habseligkeiten. Noch war davon nicht die Rede, noch ging es um „eine selbstverständliche Pflicht […], damit auch diese armen Volksgenossen ihr Weihnachtsfest haben“ (Neckar-Bote 1933, Nr. 286 v. 7. Dezember, 4).

Opfer als weihnachtliche Pflicht (Hakenkreuzbanner 1933, Nr. 356 v. 14. Dezember, 5 (l.); Jeversches Wochenblatt 1933, Nr. 290 v. 12. Dezember, 3)

Kerzen und Tannenzweige prägten viele Propagandamotive, das Opfer wurde gefordert, christliche Traditionen halfen. Für Weihnachten konstitutive Bildwelten, etwa Stall und Herberge, wurden vom nationalsozialistischen Hilfswerk genutzt. Wer konnte, sollte zeitlich befristete Patenschaften für Kinder Bedürftiger übernehmen, Kleidung und Nahrung für die in der Obhut ihrer Eltern verbleibenden Kleinen stellen. Dies sei „deutscher Sozialismus“: „Der Nationalsozialismus führt den Menschen zum Menschen, den Volksgenossen zum deutschen Volksgenossen und bejaht damit die unauflösliche Verbundenheit dazu, die eines Blutes sind“ (Patenschaft für das Winterhilfswerk, Heidelberger Volksblatt 1933, Nr. 293 v. 21. Dezember, 3). Dies bedeutete natürlich nicht nur Zusammenhalt, sondern auch gezielten Ausschluss, auch wenn Juden – vornehmlich mit Rücksicht auf das Ausland – erst nach dem Erlass der Nürnberger Gesetze 1935 aus dem Hilfswerk ausgegrenzt wurden ([Werner] Hütwohl, Familienfürsorge nach nationalsozialistischen Grundsätzen, Herner Anzeiger 1934, Nr. 131 v. 8. Juni, 6; Aufbau der Jüdischen Winterhilfe, Jüdische Allgemeine Zeitung 15, 1935, Nr. 42, 1). Im Umfeld längst laufender Judenverfolgung brüstete man sich 1933/34 der „Großzügigkeit“, hatte man doch – so die rationale Propaganda – allein in Groß-Berlin 11.041 Juden unterstützt (Bergisch-Märkische Zeitung 1934, Nr. 181 v. 4. Juli, 5).

Christliche Bezüge: Sammelbüchsen als Adventskerzen und Verweis auf den Bruder (Jeversches Wochenblatt 1933, Nr. 291 v. 13. Dezember, 3 (l.); Der Landbote 1933, Nr. 289 v. 11. Dezember, 5)

Die Winterhilfswerkpropaganda nutzte im Dezember 1933 christliche Symbole, weil diese Vorpropaganda im Ellulschen Sinne bildeten, zugleich aber noch gängige Emotionen hervorriefen. Adventskerzen und Sammelbüchsen verschwammen, die Parole „Laß Deinen Bruder nicht Hungern“ verwies auf das Gebot der Nächstenliebe. Die zweite Phase des Winterhilfswerkes wurde Ende 1933 sowohl vom nationalsozialistischen Reichsbischof der „Deutschen Christen“ Ludwig Müller (1883-1945) gefeiert als auch vom katholischen Erzbischof Adolf Bertram (1859-1945) begrüßt (Jeversches Wochenblatt 1933, Nr. 304 v. 30. Dezember, 9; Heidelberger Volkszeitung 1934, Nr. 4 v. 5. Januar, 12). Dieser geborgte Segen lag aber auch an der noch in den Anfängen liegenden Organisation des Winterhilfswerks selbst. Die christlichen Bezüge wurden in den Folgejahren zunehmend gekappt.

Antreiben zur Selbstverpflichtung: Institutionalisierung des Opfers

Opfer als Selbstverpflichtung, als Ergänzung der Arbeit (Hamburger Anzeigen und Nachrichten 1933, Nr. 72 v. 27. Dezember, 12)

Ende Dezember 1933 wurde eine neue Phase des Winterhilfswerkes eingeläutet. Unter dem alten Leitgedanken, dem Kampf gegen Hunger und Kälte, hieß es nun „Aufwärts aus eigener Kraft“. Man habe, so Joseph Goebbels, einen ersten Sieg erreicht, doch nun sei der Helm wieder festzubinden: „Das neue Jahr soll nicht mit Böllerei und ausgelassenem Toben begrüßt werden, sondern mit dem frohen Bekenntnis zur Volksgemeinschaft. Diesem Bekenntnis müßt ihr durch freudige Opfer Ausdruck geben“ (Aufwärts aus eigener Kraft, in: Streicher (Hg.), 1934, 449-450, hier 450). Das Winterhilfswerk habe viel erreicht, doch noch nicht genug: „Kälte und Hunger drohen weiter, darum müssen wir auch weiter helfen und opfern“ (Neueste Zeitung 1933, Nr. 300 v. 23. Dezember, 12). Gedacht als Maßnahme im Krisenwinter, wurde das Winterhilfswerk fest institutionalisiert, auf Dauer gestellt.

Erinnerung und Aufforderung (Bergheimer Zeitung 1934, Nr. 22 v. 7. Februar, 1; ebd., Nr. 30 v. 21. Februar, 5)

Plaketten, Abzeichen und Parolen änderten sich, nicht aber der Opferzwang: „Opfert für Deutschlands Herz, für deutsche Familie“ (Märkischer Landbote 1934, Nr. 15 v. 18. Januar, 2). Die Zahl der Beschäftigten war von 11,5 Mio. im Januar 1933 auf 13,5 Mio. Menschen im Januar 1934 gestiegen, die Zahl der Arbeitslosen von 6,0 Mio. auf 3,8 Mio. gesunken (Detlev Humann, »Arbeitsschlacht«. Arbeitsbeschaffung und Propaganda in der NS-Zeit 1933-1939, Göttingen 2011, 11*, 16*). Das war beachtlich, 1936 sprach man auch international vom nationalsozialistischen „Wirtschaftswunder“ (Hans E. Priester, Das deutsche Wirtschaftswunder, Amsterdam 1936). Dieses wurde von der Produktionsgüter- und Rüstungsindustrie hergerufen, während der Lebensstandard von 1928 auch 1938/39 kaum erreicht wurde. 1934 wurde vom Winterhilfswerk jedenfalls noch die bittere Not im nationalsozialistischen Deutschland beschworen: „Eine neue Kältewelle hat eingesetzt. […] Verzweifelt schaut so manche deutsche Mutter ihre Kinder an. Sie frieren, sie bitten um Brot. Aber sie kann ihren Hunger nicht stillen, sie hat kein Brot, sie kann sie nicht vor der grimmigen Kälte schützen, sie hat keine Kohlen, um das Zimmer zu heizen, sie hat keine Kleidung, kein Bett für die Aermsten. Deutsche Volksgenossen! Helft den deutschen Müttern und befreit sie von ihren Sorgen“ (Märkischer Landbote 1934, Nr. 20 v. 24. Januar, 2).

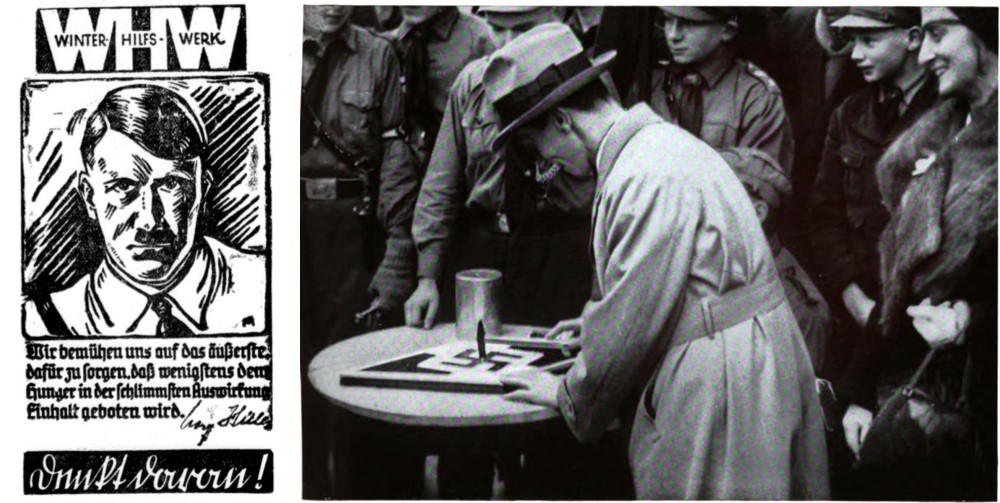

„Volkskanzler“ Hitler beim Beschwören und Reichsminister Goebbels beim Nageln (Ruhr- und Emscherzeitung 1933, Nr. 322 v. 22. November, 5 (l.); Streicher (Hg.), 1934, 415)

Propaganda für das NS-Regime

Die Winterhilfe bespielte die gesamte Klaviatur der von Ellul näher reflektierten Propaganda. Dazu gehörte auch die politische Propaganda. Neben den vielen kleinen und mittleren Funktionsträgern ragten vor allem der Reichskanzler Hitler und sein Reichspropagadaminister Joseph Goebbels heraus. Das konzidierte auch die sozialdemokratische Auslandspresse, mochte sie den Berliner Gauleiter auch als „Wotans Mickymaus“ verbrämen (Morgen Eintopfgericht, Sozialdemokrat 1933, Nr. 229 v. 30. September, 1-2, hier 1). Die NS-Granden waren Chiffren, Konstrukte von Visualisierungstechniken, Projektionsflächen in einer kommunikationstechnisch konstruierten, darin aber nicht aufgehenden Welt.

Kontinuität des Opfers mit neuen Motiven (Bergheimer Zeitung 1934, Nr. 19 v. 2. Februar, 2 (l.); Jeversches Wochenblatt 1933, Nr. 293 v. 15. Dezember, 4)

Goebbels unterstützte das Winterhilfswerk mit Reden, vor allem aber mit öffentlicher Präsenz. Die zunehmend gleichgeschaltete Presse strickte zugleich am Führermythos: Ein notleidendes Mütterchen soll gesungen haben: „Doch mit dem Frühling kam ins Land / ein Retter aus der Not, / Der reichte jedem gern die Hand, / wer Arbeit schafft und Brot. // Auch bis zur dunklen Kammer drang / der frohe Ruf der Massen, / Da ward der Alten nimmer bang, / sie konnt‘ das Glück nicht fassen. // Die Winterhilfe brachte schnell: / ihr Kleider, Speis‘ und Trank. / Da ward die dunkle Kammer hell / vor Rührung und vor Dank. // Ein Ofen wurde beigeschafft, / und für den Winter Kohlen. / Kein Volksgenosse frieren darf, / Der Führer hat’s befohlen“ (Helmut Müller, Für die Winterhilfe!, Neueste Zeitung 1933, Nr. 301 v. 27. Dezember, 9). Kanzler Hitler erschien öffentlich als erster Soldat in einer Schlacht gegen Hunger und Kälte, Not und Elend: „Wir geben wieder Glaube und Hoffnung in manches verzweifelte Herz, wir wollen nichts sein als Sozialisten der Tat. Die deutsche Volksgemeinschaft entsteht daraus“ (Was das Winterhilfswerk heute leistet, Neueste Zeitung 1934, Nr. 4 v. 6. Januar, 4).

Das Winterhilfswerk als nationalsozialistisches Gemeinschaftswerk (Jeversches Wochenblatt 1933, Nr. 286 v. 7. Dezember, 6 (l.); Hannoverscher Kurier 1933, Nr. 543/544 v. 19. November, 27)

Zugleich durchfurchten die Insignien der NSDAP eine wachsende Zahl von Propagandaklischees. Das Hakenkreuz wurde immer wieder präsentiert, koppelte Spenden mit der Zustimmung für das Regime. Dazu halfen auch die zahlreichen Winterhilfskonzerte der SA-Standarten oder auch der Leibstandarte Adolf Hitler (SS im Dienste des Winterhilfswerks, Der Landbote 1933, Nr. 288 v. 9. Dezember, 5). Zugleich verband sich die Sammelaktivität nicht nur mit den deutschen Bewohnern des Reiches. Die Sammlung für den Bund der Auslandsdeutschen am 26. Januar 1934 öffnete den Blick auf die deutsche Diaspora in China, Brasilien, Argentinien und anderswo. Zugleich aber lenkte die Propaganda den Blick auf den europäischen „Volkstumskampf“, insbesondere nach Siebenbürgen oder ins Sudetenland, präsentierte „Deutsche Kinder, die vor Hunger sich nicht mehr außerhalb des Hauses bewegen können“ (Deutsche Winterhilfe, Heidelberger Volksblatt 1934, Nr. 18 v. 23. Januar, 6). Die Winterhilfe-Propaganda war auch Vorpropaganda für Kommendes.

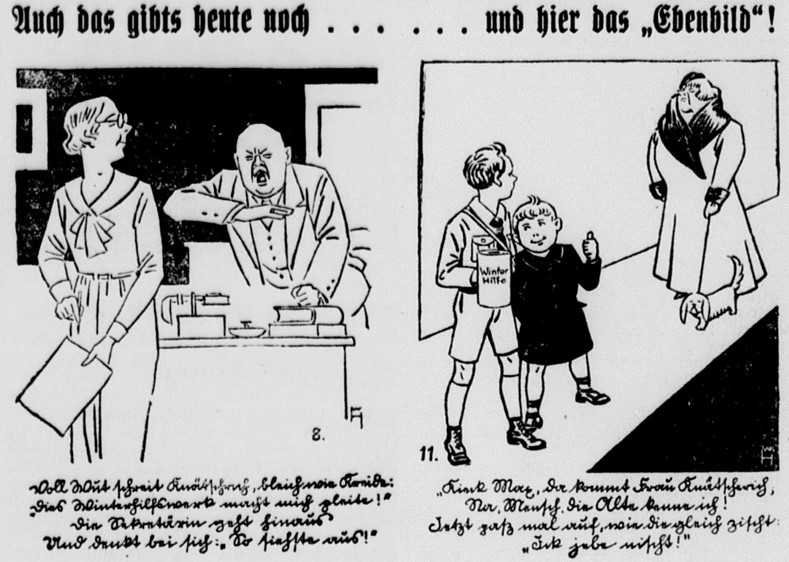

Knätschrich – Wortfeld und Motive einer Propagandaserie

Die Propaganda für das Winterhilfswerk kam positiv daher, agitierte für Werte und Haltung, für das Opfer und die unabdingbare „nationale Solidarität“. Am Beispiel der Parolen, der Sichtbarkeit der Spender und Nichtspender, an den Imperativen und Ausrufungszeichen wurde jedoch auch die andere, drohende, auf Bekenntnisdruck zielende untergründige Botschaft der Propaganda sichtbar. Spendenunwillen gab es, doch er wurde erst einmal verwaltungstechnisch ausgehebelt. Gegen Zwangsabzüge von Einkommens- und Körperschaftssteuer gab es keine rechte Handhabe, denn auch die deutsche Justiz gehorchte den neuen Machthabern, sprach zunehmend Recht in deren Sinne. Propaganda ermöglicht aber andere, subtilere Formen der Einflussnahme und Ausgrenzung. Die Karikaturserie um Herrn und Frau Knätschrich präsentierte eine Negativfolie für den regimetreuen Volksgenossen, legte zugleich aber den Grund für mögliche verschärfte Maßnahmen gegen Bürger, die ihrer vermeintlichen Pflicht gegenüber der Volksgemeinschaft nicht oder nur unzureichend nachkamen.

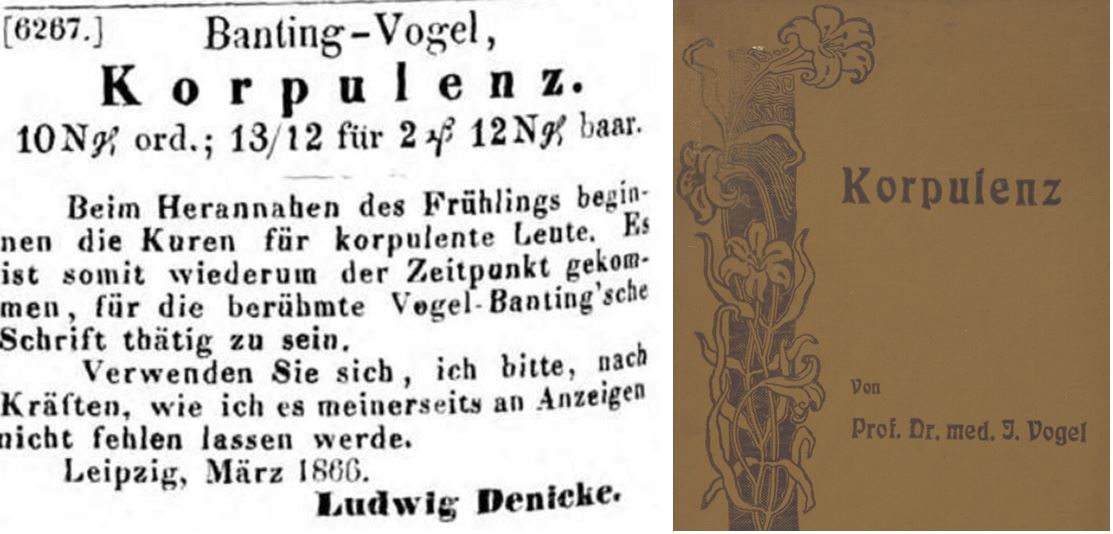

Wer das Wort „Knätschrich“ sucht, wird allerdings überrascht sein: In der Datenbank Archive.org finden sich ebenso wie im Digitalen Wörterbuch der Deutschen Sprache keine Treffer, auch die Suchmaschine Google liefert nur drei (10. Januar 2025), die allesamt auf Zeitungsausgaben mit der nun näher vorgestellten Propagandaserie verweisen. „Knätschrich“ ist also ein ausgestorbenes Wort, fast gänzlich vergessen. Die Macher der Kampagne schufen ein Kunstwort, das zwar an gängige Bezeichnungen meckernder, mit ihren Mitmenschen im Kniest liegender Menschen anknüpfte, das als solches aber Herrn und Frau Knätschrich bereits als Fremdkörper der Volksgemeinschaft benannte, seine Negation gleichsam in sich selbst trug.

„Knätschrich“ war eine Substantivierung des vor allem in Nord- und Westdeutschland bekannten Adjektivs „knätschig“, das durch die Synonyme „beleidigt“, „griesgrämig“, „miesepetrig“, ‚mürrisch“ und „weinerlich“ auch denen verständlich wird, die niederdeutsche Sprachtraditionen kaum mehr kennen. Knätschig war lautmalerisch, verwies auf das Zerdrücken von Boden oder das Geräusch gedrückten, nicht voll ausgebackenen Brotes oder Kuchens (Fr[iedrich] Woeste, Wörternich der westfälischen Mundarten, Norden und Soltau 1882, 134; [Georg] Autenrieth, Pfälzisches Iditikon, Zweibrücken 1899, 77). Es bezeichnete auch das Gequengel eines Kindes, sonore Weinerlichkeit und Selbstmitleid (knätschig – Schreibung, Definition, Bedeutung, Etymologie, Synonyme, Beispiele | DWDS). Kurzum – „Knätschrich“ spiegelte rein sprachlich die nationalsozialistische Machtzulassung, war nämlich ein früher Beleg für die sich nun entwickelnde nationalsozialistisch konnotierte Sprache. Auch die „Winterhilfe“, der darin integrierte „Eintopf“ und dann vor allem das „Winterhilfswerk“ wurden mit dem NS-Regime verwoben, anderen Traditionen zum Trotz. Ellul vermerkte treffend: „Die Wörter müssen zu »Kugeln« werden und treffen“ (Ellul, 2021, 67).

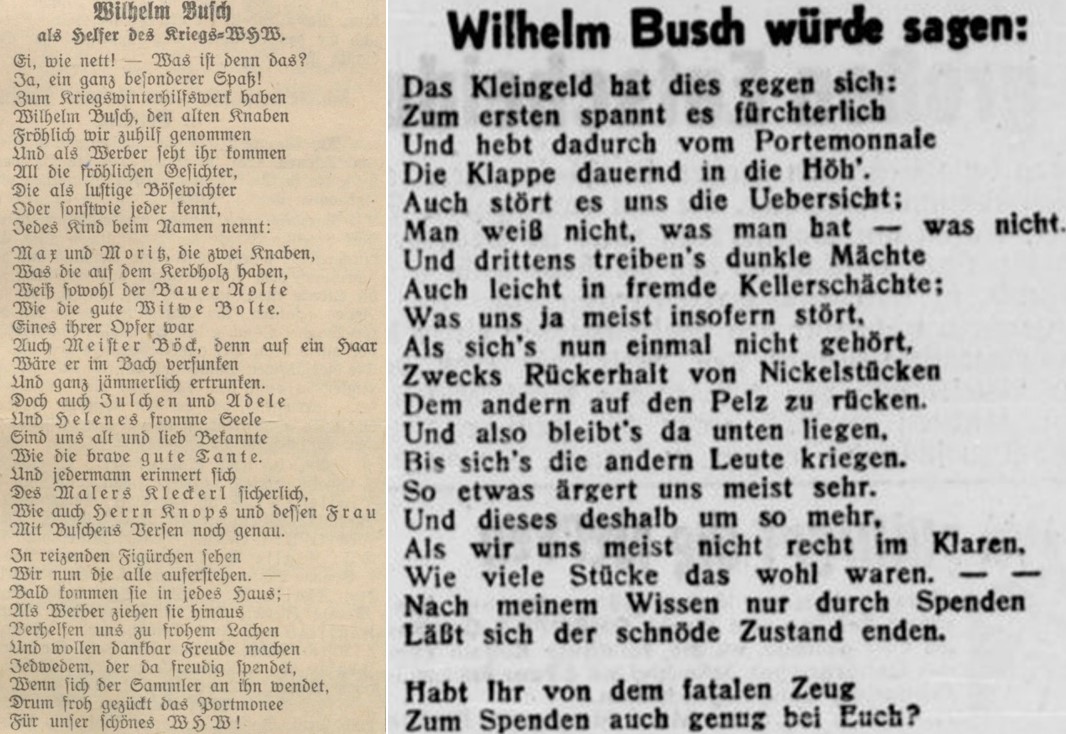

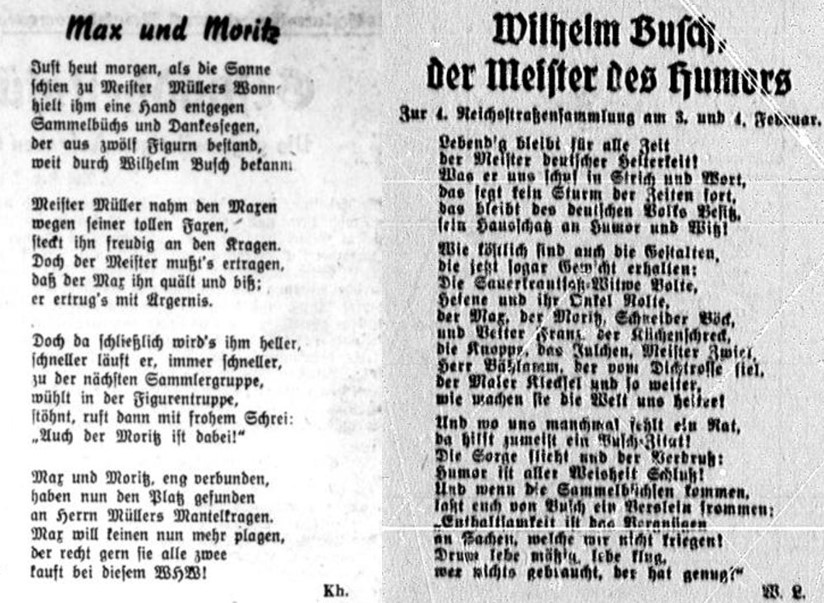

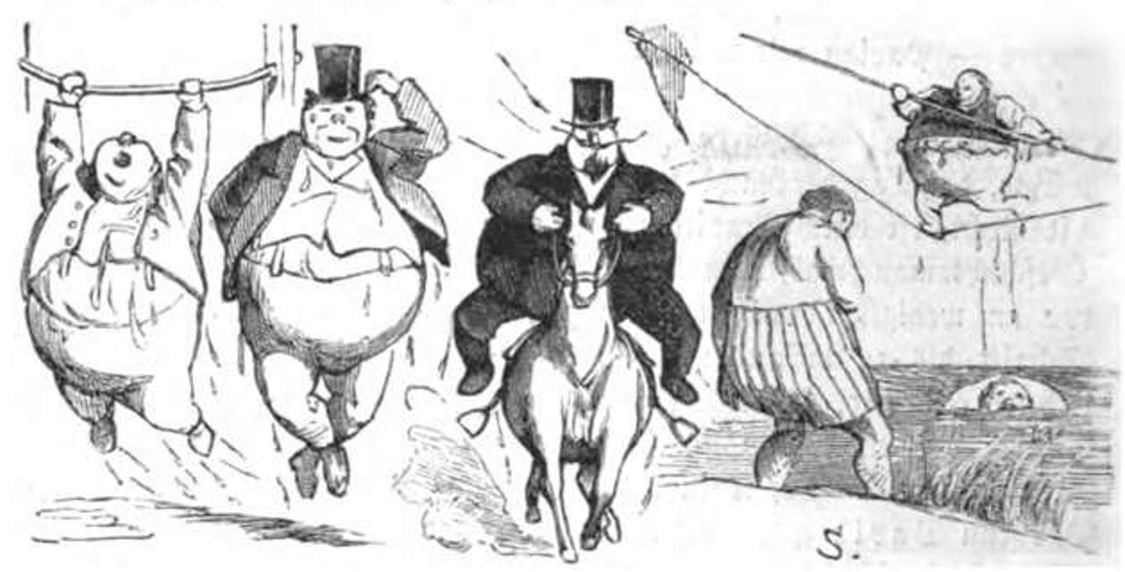

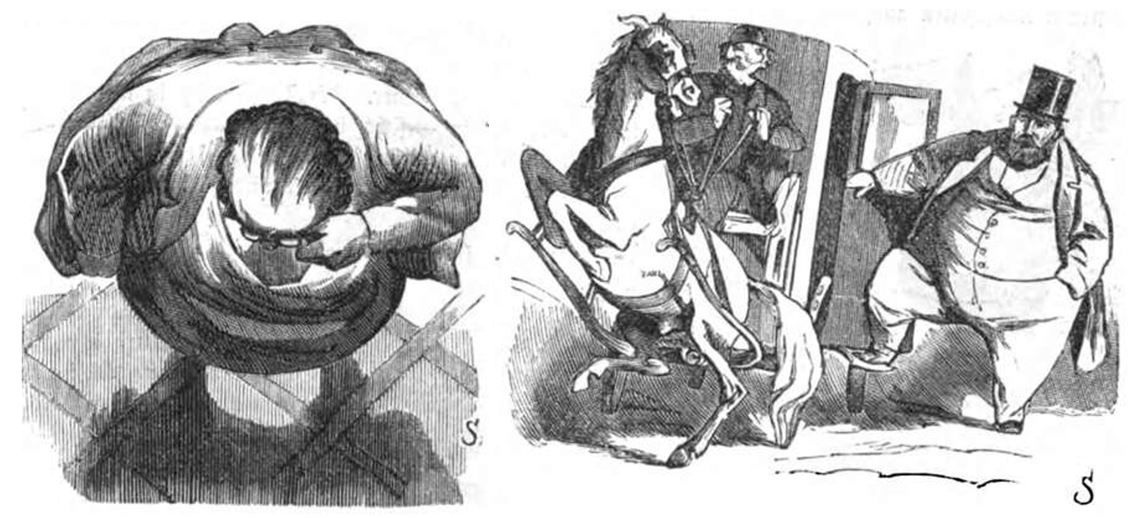

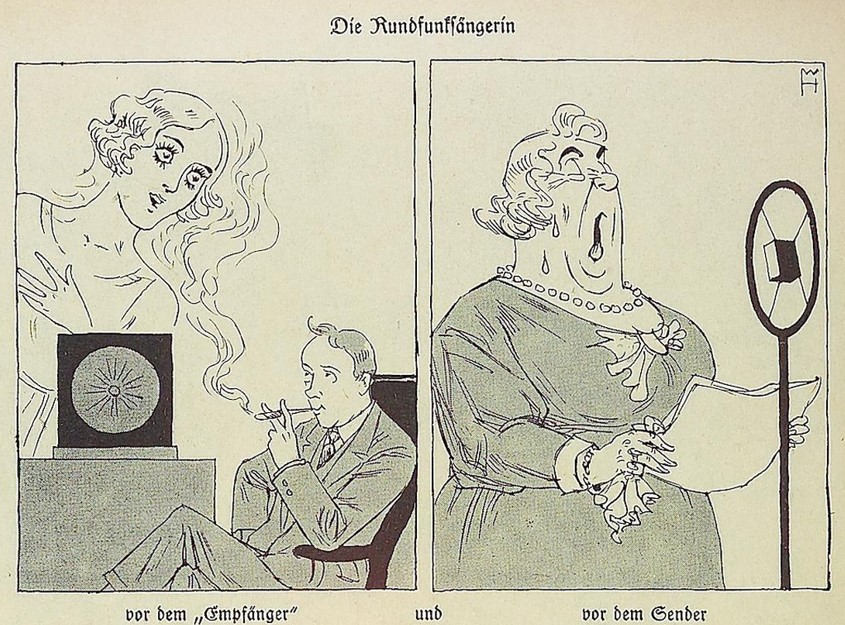

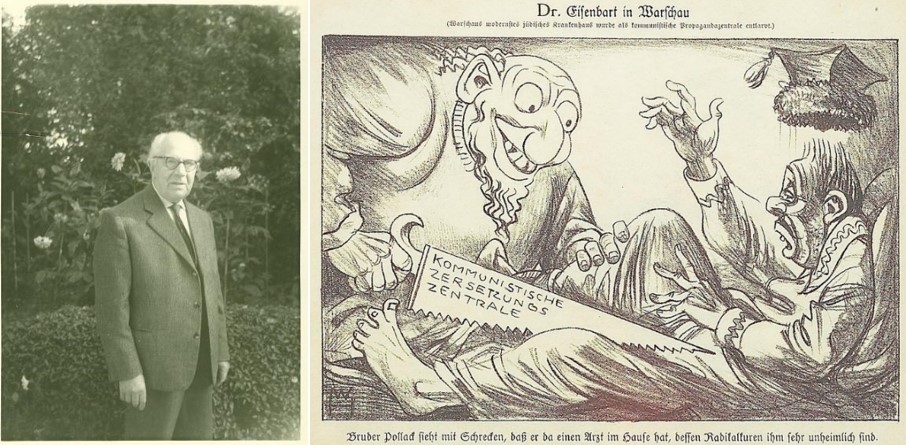

Die Karikaturserie um Herrn und Frau Knätschrich setzte eine Woche nach der Reichstagswahl am 18. November 1933 ein, war integraler Bestandteil der Winterhilfepropaganda, folgte auf die Agitation für den Austritt aus dem Völkerbund. Sie bestand aus zwölf Motiven, konzentrierte sich auf den imaginierten Massentypus konservativ-liberaler Bürgerlichkeit, zielte aber auf Widerständigkeit jeder Art. Das Ehepaar im gesetzten Alter wurde lediglich dreimal gemeinsam präsentiert. Herr Knätschrich polterte in fünf, Frau Knätschrich nörgelte in vier Karikaturen. Viermal sah der Leser auch einen kleinen, teils mit Halsband geschmückten Schoßhund, der angesichts parallel laufender pronatalistischer Familienpropaganda gleichermaßen relativen Wohlstand, Verschwendungssucht und fehlende Frugalität symbolisierte. Die Einzelmotive erschienen an sich wöchentlich, zumeist am Wochenende. Die ersten und die letzten sechs Zeichnungen bildeten jeweils eine Einheit, klar voneinander abgegrenzt durch unterschiedliche Schriftarten und die spätere Verwendung eines lenkenden Slogans. Diese Trennung spiegelte zwei unterschiedliche Phasen der Winterhilfe, die erste auf das Weihnachtsfest ausgerichtet, die zweite auf die nun dauerhaft institutionalisierte „Selbsthilfe“ der „deutschblütigen“ Mehrheitsbevölkerung. Zwischen beiden Phasen gab es eine Pause von etwa drei Wochen. Typisch für die NS-Propaganda war, dass eine präzise Taktung nicht gelang, dass sie in unterschiedlichen Medien zu unterschiedlichen Terminen einsetzte und endete. Die an sich klare, durch meist vorhandene Zahlen unterstrichene Reihenfolge wurde häufig nicht eingehalten. Einzelne Zeichnungen wurden mehrfach wiederholt, allerdings ohne klare Taktung. Die letzten sechs Motive wurden seltener verwandt, der Abdruck franste teils aus. Zugleich aber gab es kein einheitliches Ende der Serie, die nach Mitte Februar 1934 nur noch sporadisch verwandt, aber bis Anfang März gedruckt wurde (Märkischer Landbote 1934, Nr. 51 v. 1. März, 6; Marbacher Zeitung 1934, Nr. 52 v. 3. März, 3). Man mag dies auf Koordinierungsschwierigkeiten sowohl des federführenden Reichministeriums für Volkaufklärung und Propaganda als auch der organisatorisch zuständigen NSV zurückführen. Dies verkennt jedoch, dass auch spätere NS-Kampagnen wie etwa der DAF um Tobias Groll kaum einmal die präzise Umsetzung privatwirtschaftlicher Werbekampagnen erreichten – und dies trotz einer zunehmend strikten Lenkung der Presse. Die Propaganda wirkte, doch sie wirkte keineswegs so perfekt wie manch inszenierte Realität glauben machte. Auch der Nürnberger NSDAP-Reichsparteitag und das erste Erntedankfest auf dem Bückeberg waren bekanntermaßen voller propagandistischer Makel, Defizite, gar unfreiwilliger Komik.

Motive 1 und 2: Frau Knätschrich am Kleiderschrank und Herr Knätschrich und Frau Amanda (Stolzenauer Wochenblatt 1933, Nr. 271 v. 18. November, 5 (l.); Jeversches Wochenblatt 1933, Nr. 273 v. 21. November, 6)

Die Einzelmotive der Knätschrichserie dockten an einzelne Schwerpunkte der WHW-Propaganda an, stellten ihre Protagonisten jedoch als geldgierige und besitzhörige Egomanen vor. Frau Knätschrich, ebenso wie ihr Gatte stets mürrisch und abweisend, besaß zahllose Kleider und Schuhe, doch dieser exklusive Zierrat konnte ihre Unförmigkeit kaum überdecken. Der korpulente Körper beider Eheleute unterstrich die Selbstbezüglichkeit ihres Lebens, das zwischen teuren Kleidern und einer Abmagerungskur in sudetendeutschen Badeorten oszillierte. Angefressen von der Rückfrage des Dienstmädchens, vom Appell in der Zeitung, verweigerten sie sich der Mithilfe. Der Opferruf verpuffte, auch wenn es nur um eine kleine Gabe ging: „Dein Leben ist noch immer licht. / Du bist vor Tausenden gesegnet. / Vergiß im Glück den Bruder nicht, / Wenn er Dir leidgebeugt begegnet. / Sei Mensch und Christ und reih‘ Dich ein / Bei denen, die für groß und klein / Ihr Opfer bringen“ (Gerh. Schulte, Wo ist Dein Opfer?, Langenberger Zeitung 1933, Nr. 272 v. 20. November, 4). Die Serie basierte auf einer Ikonographie des wohlsituierten aber hartherzigen Bürgers, die in der Figur des (jüdischen) Kapitalisten und des (jüdischen) Plutokraten sowohl auf der linken als auch der völkisch-rechten Seite eine lange Vorgeschichte aufwies. Die Knätschrichs standen zugleich im Wettbewerb des Wandels, des von Systembrechern immer wieder erwarteten neuen Menschen. Bilder junger, gläubiger Zeitgenossen, Vertreter der Idee von Deutschlands Wiedergeburt, ließen die Knätschrichs als Ausgeburten des Alten, des Überholten erscheinen. Die beiden Anfangsmotive waren jedoch nicht eliminatorisch, sondern voller Verwunderung, dass es so etwas noch gäbe. Abgrenzung, ein verwundertes Lächeln dürfte bei den meisten Betrachtern gewiss gewesen sein. Zweifelhaft jedoch, ob die Betroffenen selbst ihr Handeln überdenken würden.

Motive 3 und 4: Eintopfgericht und Am Stammtisch der Mißvergnügten (Neueste Zeitung 1933, Nr. 282 v. 2. Dezember, 12 (l.); Der Landbote 1933, Nr. 285 v. 6. Dezember, 4)