Seit 2023 werden hierzulande überteuerte Produkte mit Proteinanreicherung breit vermarktet – und viele Journalisten und „Experten“ sprangen freudig auf diesen nun abebbenden Trend auf. Es handelt sich um eine der vielen strohfeuerartigen Wachstumsgeschichten, die keinerlei Nachhaltigkeit besitzen, die aber für ein, zwei Jahre Gewinne in einem gesättigten Lebensmittelmarkt generieren können. Dabei sind solche „Hypes“ erwartbar, fast schon langweilig. Proteine, Stoffe „von erster Qualität“, standen nämlich seit ihrer 1838 durch den niederländischen Chemiker Gerhard Johann Mulder (1802-1880) erfolgten Benennung im Zentrum vieler wissenschaftlicher Kontroversen und begleitender Kaskaden marktgängiger Offerten.

Im 19. Jahrhundert hatte dies elementaren Sinn. Zum einen galt es die stofflichen Strukturen der Nahrung zu verstehen, um die Defizite der Alltagskost gezielt zu reduzieren. Das deutsche Wort Eiweiß bezeichnete zwar keinen einheitlichen Stoff, doch die Einzelstoffe dieser Gruppe waren offenkundig unmittelbar am Körperaufbau und der Bildung von Muskeln beteiligt, verkörperten Kraft und Leistungsfähigkeit. Gerade tierisches Eiweiß, einverleibt durch Fleisch und Milch, schien förderungswürdig, denn darauf gründete die Entwicklung der Neugeborenen und die Muskelkraft der Männer. Eiweiß trat an die Spitze der unverzichtbaren Nahrungsstoffe – auch, weil die Alltagskost der breiten Bevölkerung eiweißarm war. Die frühen Empfehlungen der Ernährungswissenschaft forderten daher mehr davon, das Kostmaß des Münchener Physiologen Carl von Voit (1831-1908) sprach von täglich 118 Gramm für ein auskömmliches Leben. Zum anderen aber waren eiweißhaltige Nahrungsmittel nicht nur hochwertig, sondern auch deutlich teurer als Kohlenhydrate, letztere in Form von Mehl, Brot und Kartoffeln Rückgrat der täglichen Kost. Die Eiweißfrage war im 19. Jahrhundert demnach immer auch eine sozialer Gerechtigkeit, nach der Integration aller in die bürgerliche Gesellschaft. „Mehr Eiweiß“ wurde ein Flaggenwort der Emanzipation der Arbeiterschaft sowohl auf dem Lande als auch in den rasch wachsenden Städten.

Doch dieser Artikel greift auf die Vorgeschichte des 19. Jahrhunderts nur zurück; ohne sie ist das auf- und abebbende Angebot proteinreicher und -angereicherter Lebensmittel eben nicht zu verstehen. Im Zentrum dieses Artikels wird jedoch ein historischer Flop stehen, ein scheiterndes Möchtegernvolksnahrungsmittel, das für kurze Zeit reichsweit propagierte Milcheiweißbrot. Es war der deutsche Staat, der nationalsozialistische Staat in seinen Anfangsjahren, der 1934/35 versuchte, das gängige Brot zu verbessern und ergänzend und verdrängend ein eiweißreicheres Milcheiweißbrot zu etablieren. Dazu wurde die staatliche Werbetrommel dröhnend geschlagen, darauf galt es die Konsumenten lockend zu verpflichten. Doch auch NS-Propaganda konnte ins Leere laufen, war keineswegs so erfolgreich, wie uns das die Inszenierungen des Regimes und viele spätere Pseudoerklärungen des „Wie konnte es geschehen“ weismachen wollen. Das Milcheiweißbrot fiel jedenfalls durch – auch wenn es als deutsches Zukunftsbrot, als Kraftbrot, als Resultat deutschen Forschergeistes propagiert wurde. Es fiel durch, auch wenn die Eiweißversorgung im Ausklang der Weltwirtschaftskrise kaum besser war als im späten 19. Jahrhundert. Dabei ging es gar nicht um grundstürzende Veränderungen der täglichen Kost, sondern um eine an sich kleine Veränderung: Das Milcheiweißbrot war ein Kunstprodukt, dem üblichen Brotteig wurde ein wenig getrocknete Magermilch beigemengt. Der Nährwert und der Eiweißanteil lagen dadurch ein wenig höher als zuvor. Und doch, es fiel durch.

Eiweißpräparate als (unzureichende) Alternative tradierter Kost

Um dieses Scheitern zu verstehen, gilt es sich ein wenig genauer mit der Stellung von Eiweiß in den Konsumgütermärkten vor dem NS-Regime auseinanderzusetzen, uns also den Markterfahrungen der damaligen Konsumenten zu widmen. Einerseits war die wissenschaftlich propagierte Vorrangstellung des Eiweißes nicht unkommentiert geblieben. Die vegetarische Bewegung kämpfte schon seit den 1860er Jahren gegen die „Ritter vom Fleische“, verwies auf pflanzliche Proteine, auf Hülsenfrüchte, Getreide, auch die Kartoffeln. Physiologische Forschungen ergaben zudem, dass der Mensch mit deutlich weniger als täglich 118 Gramm Eiweiß leben konnte. In der Eiweißminimum-Debatte, die seit den 1890er Jahren in immer neuen Wellen über mehrere Jahrzehnte geführt wurde, unterschied man zunehmend zwischen einem deutlich niedriger liegenden Mindestbedarf und einem anzustrebenden, die Körperfunktionen optimal ausbildenden höheren Wert. Dabei ging es nicht allein um wissenschaftliche Wahrheit. Ein niedriger Eiweißbedarf und preiswerteres pflanzliches Eiweiß waren insbesondere im Sinne der damaligen Arbeitgeber, mündeten in geringere, am Mindestbedarf ausgerichtete Löhne. Entsprechend gab es intensive Forschungen, Eiweiß billig und haltbar anzubieten. Fleisch wurde gekocht, konzentriert, getrocknet – und Fleischextrakte, Fleischpeptone sowie Fleischpulver wie Carne pura versprachen eine bessere und preisgünstige Ernährung, ohne aber Breitenwirkung zu erzielen. Auch Milch wurde nicht nur frisch verkauft, sondern seit den 1860er Jahren als Kondensmilch resp. später in Form der Heilspeisen Kumys oder Kefir angeboten. Hinzu traten Suppen- und Kindermehle, auch Eipulver oder Trockeneier. Diese Nahrungsinnovationen waren nur in Nischenmärkten erfolgreich. Doch davon ließen sich Erfinderunternehmer nicht bremsen. Seit den 1890er Jahren wurden mit den Eiweißpräparaten neuartige Produkte beworben, die auch im Massenmarkt Erfolg haben sollten.

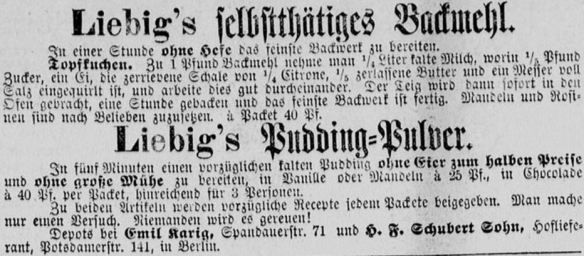

Neue Formen für Abfall- und Trockenprodukte: Werbung für Aleuronat und Nährstoff Heyden (Vossische Zeitung 1899, Nr. 311 v. 6. Juli, 17 (l.); Norddeutsche Allgemeine Zeitung 1900, Nr. 2 v. 4. Januar, 8)

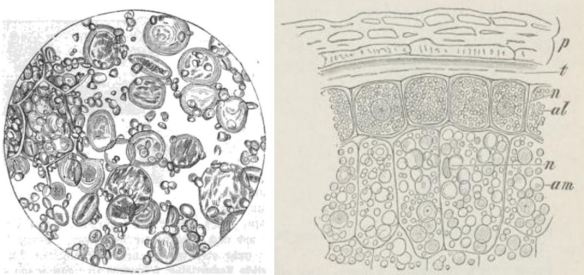

Zwei damals entwickelte Strategien waren für unsere Fragestellung nach der Einführung und dem Scheitern des Milcheiweißbrotes 1934/35 vorreiterhaft. Einerseits bemühten sich Anbieter, Eiweiß aus möglichst billigen Grundstoffen herzustellen. Reststoffe boten sich dabei an, also nicht lukrativ verwertbare Ergebnisse industrieller Nahrungsmittelproduktion. Das Eiweißpräparat Aleuronat gründete auf den Albfallprodukten der seit 1869 von der Hammer Firma R. Hundhausen produzierten Weizenstärke. Sie dienten anfangs als Tierfutter. Mit der Übernahme der Firma durch den Chemiker Carl Johannes Hundhausen (1856-1946) begann 1881 jedoch ein Umdenken. Die Stärkereste wurden genauer untersucht, die Eiweißbestandteile isoliert und zu einem Pulver verarbeitet (Wichtige Erfindung, Rhein- und Ruhrzeitung 1887, Nr. 34 v. 10. Februar, 2). Das neue, seit 1886 angebotene Aleuronat war nahrhaft, hatte aber einen kratzigen Geschmack, war auch relativ teuer, so dass es als Suppen- oder Brotzusatz Anfang der 1890er Jahre scheiterte. Hundhausen feilte daraufhin an der Trocknungs- und Filtertechnik, konnte auch den Preis massiv verringern. Der Einbruch in den Massenmarkt misslang dennoch. Stattdessen etablierte sich Aleuronat als Diabetikerpräparat, während des Eiweißhypes der Jahrhundertwende auch als kräftigendes Nährpräparat für Rekonvaleszente. Aleuronat war ein chamäleonhaftes Pionierprodukt, ähnlich wie die folgende Lawine: Die bald dreistellige Zahl der Eiweißpräparate war in sich heterogen, die Preisunterschiede beträchtlich, die Grundstoffe vielfach unbekannt. Schlachtabfälle wurden geadelt, ähnlich wie zuvor bei den Fleischfuttermehlen. Der oben angeführte Nährstoff Heyden bestand dagegen aus Eiereiweiß, war daher leicht verdaulich. Vermarktet wurde er jedoch als Ergänzungsnahrung für Wöchnerinnen und Neugeborene (Nährstoff Heyden, Pharmaceutische Post 32, 1899, 408).

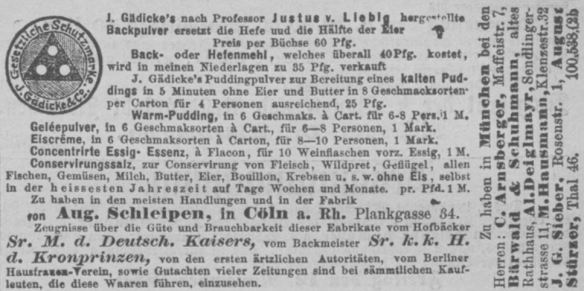

Eiweißhype um die Jahrhundertwende: Fortifizierte Nahrungsmittel auf Grundlage von Plasmon und Tropon (Berliner Morgenpost 1900, Nr. 100 v. 1. Mai, 14 (l.); Westdeutsche Bäcker- & Conditor-Zeitung 2, 1900, Nr. 13, 4)

Doch es war nicht nur die hohe Zahl der neuen Eiweißpräparate, die um die Jahrhundertwende einen beträchtlich intensiveren Hype in Gang setzte als das laue Lüftchen der letzten Jahre. Die neuen Trockenpräparate – pastöse Angebote blieben Ausnahmen – konnten und sollten nämlich die gängigen Nahrungsmittel auch anreichern, ihnen ausgewogenere Nährstoffprofile verleihen. Der Mensch schuf sich eine neue Nahrungsgrundlage. Damals gängige Markenartikel wie Plasmon oder Tropon wurden nicht nur als essbare Pulver verkauft, sondern in zahlreiche zumeist kohlehydrathaltige Nahrungsmittel eingebacken, eingerührt. Gemeinsam mit den damals modischen Nährsalzen schien die gewerbliche Produktion neue Angebote schaffen zu können, teils billiger, teils besser als die tradierte Kost. Derartige Konsumträume scheiterten an mangelnder Haltbarkeit, am schlechten, ungewohnten Geschmack, an der nicht sehr elaborierten Produktionstechnik, vor allem aber an den unzureichenden Kenntnissen der Nahrungsstoffe selbst (Uwe Spiekermann, Die gescheitere Neugestaltung der Alltagskost. Nähr- und Eiweißpräparate im späten Kaiserreich, Technikgeschichte 78, 2011, 187-209). Die große Palette der für Eiweiß konstitutiven Aminosäuren wurde erst damals gezielt erkundet. Vitamine waren noch nicht bekannt, die Wirkungen von Mineralstoffen großenteils unklar. Doch die treibende Idee der Anreicherung, der Fortifikation bestehender Nahrungsmittel wurde unbeirrt hochgehalten. Man müsse nur die Mängel abstellen, das stofflichen Wissen verbessern.

Das galt nicht zuletzt für das Brot, nach der Kartoffel das Hauptnahrungsmittel dieser Zeit. Nicht aber Bäcker waren Pioniere der Umgestaltung, sondern Naturwissenschaftler: Der Göttinger Mediziner Wilhelm Ebstein (1836-1912) zielte beispielsweise auf Nährbrote für die Krankenkost, für die wachsende Zahl der Diabetiker. Versuche mit Tiereiweiß hatten sich nicht bewährt, das seit den 1840er Jahren gängige Kleberbrot schmeckte nach längerem Konsum widerwärtig. Er experimentierte daher mit Aleuronat-Zusätzen in Suppen, Gebäck, Panaden und Brot. Doch es bedurfte der Not der Krankheit, um letzteres regelmäßig zu essen ([Wilhelm] Ebstein, Ueber Ernährung der Zuckerkranken, Internationale Klinische Rundschau 6, 1892, Sp. 952). Da half es auch nicht, das die Resorption von solchem „Milcheiweissbrot“ an sich hoch war (W[ilhelm] Prausnitz, Ueber ein neues Eiweisspräparat (Siebold’s Milcheiweiss), Münchener Medizinische Wochenschrift 46, 1899, 849-858). Für Zuckerkranke waren die fortifizierten Brote seither eine wichtige Ernährungshilfe, nicht aber im Massenmarkt (Salabrose, Medizinische Klinik 25, 1929, 29; Plaschkes, Diabetikerbrot, Wiener Medizinische Wochenschrift 81, 1931, 1505).

Das zeigte sich auch bei verschiedenen Bemühungen, mit Magermilch angereichertes Brot zu vermarkten. Versuche gab es in den frühen 1890er Jahre erst einmal in der Schweiz, wo die Butter- und Käseproduktion zu kaum mehr verwertbaren Magermilchmengen führte. Oskar Gottwald Ambühl (1850-1923), Kantonschemiker St. Gallen und zeitweilig auch Präsident der Schweizerischen Gesellschaft analytischer Chemiker, trat emsig für das neue Brot ein, doch bedauernd blieb zu konstatieren, „die liebe Gewohnheit siegte über eine vorteilhafte Neuerung in der Volksernährung“ (Jahrbuch der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft 48, 1907, 202-203). Auch die stärker elaborierten Vorschläge des Leipziger Hygienikers und Kgl. Oberapothekers Georg Marpmann (1849-1911), flüssige Magermilch resp. das kompaktere Zwischenprodukt Kasein zu einem „Eiweissbrot“ (Jahresbericht der Pharmacie 30, 1895, 640) zu verbacken, scheiterten letztlich an der fehlenden Resonanz bei Bäckern und Konsumenten (G[eorg] Marpmann, Die Verwertung der Molkereiabfälle, Apotheker-Zeitung 10, 1895, 169-170, hier 170). Die neuen Produkte mochten zwar volkswirtschaftlich und physiologisch gut begründbar sein, doch angesichts des ungewohnten Geschmacks und höherer Preise gab es für die gesunde Mehrzahl keinen Anlass, ihren Alltagskonsum zu verändern.

Entsprechend scheiterten auch während des Ersten Weltkriegs neuerliche Initiativen für sog. Magermilchbrote oder aber andere Eiweißbrote (Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und Hygiene 7, 1916, 250). Auch das 1915 zeitweilig propagierte Bluteiweißbrot konnte die Hürde des Probierens und raschen Ausspeiens trotz Versorgungsengpässen nicht überwinden. Wir finden damals allerdings bereits das für das nationalsozialistische Milcheiweißbrot dann so charakteristische propagandistische Beschönigen. Das Neue galt als „Spartanerbrot“, es sei schmackhaft, haltbar und billig, im Ostseeraum und Skandinavien schon länger bewährt und werde bereits allüberall in Deutschland gebacken (Das Spartanerbrot, Hohenstein-Ernstthaler Anzeiger 1915, Nr. 200 v. 29. August, 6; Die neue Eiweißquelle – das Blut-Eiweiß-Brot, Sächsische Volkszeitung 1915, Nr. 166 v. 23. Juli, 1933). Das waren Wunschwelten der Propaganda. Auch das sogenannte N-Brot, ein mit Nährhefe fortifiziertes eiweißreicheres „Kraftbrot“, scheiterte am schlechten, durchdringenden Geschmack (N-Brot, ein Kraftbrot, Die Umschau 20, 1916, 14-15).

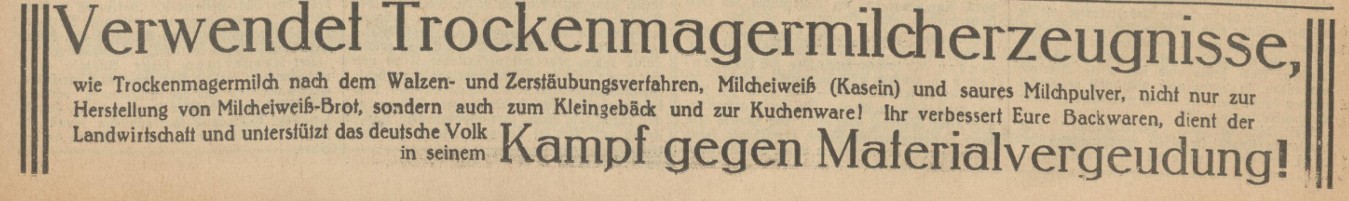

Verbesserte Zusatzstoffe: Trockenmilch

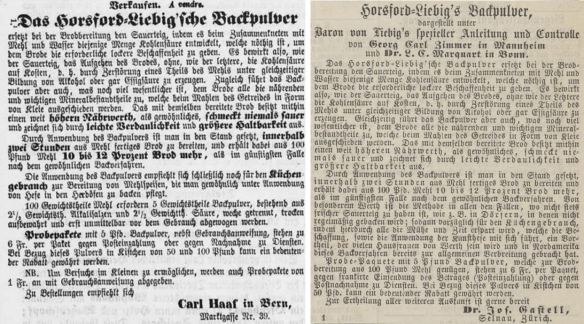

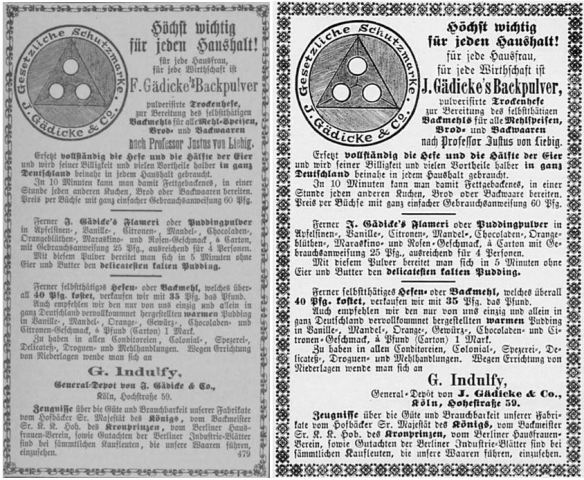

Der Fehlschlag der Eiweißanreicherung des Brotes in den 1890er Jahren und auch in den Notjahren des Weltkrieges war – so die naturwissenschaftlichen Experten – vorrangig Folge wenig ausgefeilter Zwischenprodukte, einer dringend verbesserungswürdigen Produktionstechnik und unzureichender Grundlagenforschung. Letzteres bezog sich auf die nur rudimentären Kenntnisse über den Geschmack der Nahrungsmittel und dessen Veränderungen während der Bearbeitung. Das war Gegenstand der Bromatik, die erst in der Zwischenkriegszeit größere Bedeutung gewann. Während des Kaiserreichs war Deutschland international führend in der Entwicklung und der Synthetisierung von Essenzen und Aromastoffen; und entsprechend der Außenblick, die Neigung, nicht die Produkte selbst zu optimieren, sondern ihnen verbessernd etwas zuzumengen. Die Lebensmittelherstellung blieb daher tradiert, „bewährt“. Das galt gerade für das Brot, dem seit dem späten 19. Jahrhundert immer wieder leistungsfähigere Backhilfsmittel beigemengt wurden, nachdem noch vor der Reichsgründung der Übergang vom Sauerteig- zum Backpulverbrot kläglich gescheitert war. Auch die seit den 1890er Jahren lautstark propagierte Brotreform zielte vorrangig auf anders vermahlene und vorbehandelte Mehle, während die chemischen Veränderungen während des Backens vielfach unbekannt waren und großenteils auch blieben.

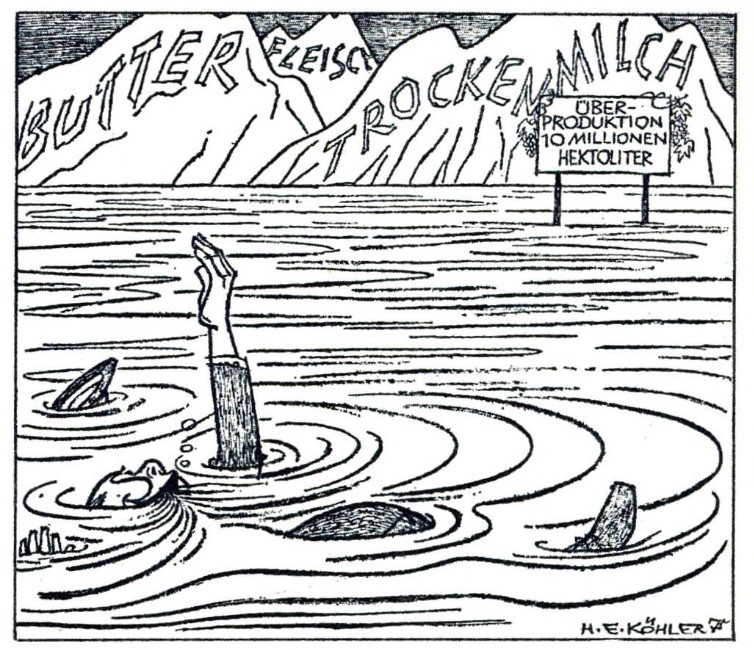

Die Bewegung hin zu einem angereicherten Milcheiweißbrot wurde daher nicht von den Bäckern getragen. Sie war stattdessen Folge einer zunehmend marktbezogen arbeitenden Landwirtschaft. Dort entwickelte sich die Milchwirtschaft zur wichtigsten Einzelbranche, ökonomisch wichtiger als die gemeinhin mit dieser Zeit verbundene Schwerindustrie oder die chemischen Industrien. Wachsende urbane Märkte, das massenhafte Aufkommen von Separatoren, die Bildung von Molkereien und Molkereigenossenschaften, zunehmende Spezialisierung und die verstärkte Verwendung von Kraftfutter veränderten den Zuschnitt einer immer größeren Zahl bäuerlicher Existenzen. Tiermast, Butter- und Käseproduktion spiegelten sich im wachsenden Aufkommen von Magermilch, die gemeinhin verfüttert wurde, während man Vollmilch und Milchfette verkaufte. Die um die Jahrhundertwende intensiv und mit kulturpessimistischen Tönen geführte Debatte um die „Entmilchung“ des Landes spiegelte diese Verschiebungen.

Die Magermilch enthielt meist nur einem halben Prozent, gar weniger Fett, war vorrangig Tierfutter. Marktnah wurde sie zu Magermilchkäse, den vor allem in Mitteldeutschland allgemein üblichen Weichkäsen bzw. Quark verarbeitet, diente auch als Grundlage für Buttermilch. Doch nicht zuletzt aufgrund fehlender Kühltechnik waren die Marktchancen für Kleinbetriebe begrenzt, blieb die Nutzung im eigenen Betrieb üblich. Dennoch wurde über neue, finanziell einträglichere Produkte aus Magermilch nachgedacht. Dabei gewann die Trocknung zu Trockenmilch, Milchpulver und Kasein wachsende Bedeutung. Das war Herrschaft über Zeit und auch Raum. Ein Teil davon mutierte zu Eiweißpräparaten, doch dieser Absatzmarkt war begrenzt – auch, weil die vielen kleinen Höfe und die regional noch sehr unterschiedlich verteilten Molkereien ihre Rohware schlechter bündeln konnten als etwa in Städten konzentrierte Schlachthöfe oder größere Stärkefabriken.

Die Masse der Trockenmilch wurde ohnehin importiert, lag der Schwerpunkt der ländlichen Industrie doch eher in Ostpreußen, wo 1913 neun Fabriken bestanden (W[ilhelm] Fleischmann, Lehrbuch der Milchwirtschaft, 5. neu bearb. Aufl., Berlin 1915, 469). Die inländische Produktion setzte 1890 ein, meist als Nebengewerbe größerer städtischer Milchverarbeiter wie Gebr. Pfund in Dresden oder Loeflund in Stuttgart (A[dalbert] Rabich, Ein Jahrhundert Molkereiwesen, in: Die deutsche Milchwirtschaft im Wandel der Zeit, Hildesheim 1974, 11-208, hier 92). Das Magermilchpulver wurde vorrangig in der Säuglingsernährung eingesetzt, zunehmend gefolgt von der Süßwarenindustrie. Anfangs wurde die Milch in Pfannen eingedampft, war entsprechend vitaminarm. Erst um 1900 führte man schonendere Walzenverfahren ein. Während des Ersten Weltkrieges nahm die Produktion beträchtlich zu, konnte aber die wegbrechenden Importe auch nicht ansatzweise ersetzen. Einen nennenswerten quantitativen Effekt auf die Magermilchverwertung besaßen die neuen Produktionsstätten ohnehin nicht.

Trockenmilch als Ersatzmittel für die kaum mehr verfügbare (Voll-)Milch während des Ersten Weltkrieges (Vorwärts 1915, Nr. 223 v. 28. September, Unterhaltungsbl., 2)

Trockenmilch milderte während des Ersten Weltkrieg in vielen urbanen Zentren die quantitative und qualitative „Milchnot“ – auch wenn das Pulver in Wasser teils nur schwer löslich war (Hugo Kühl, Trockenmilchpräparate als Liebesgaben, Zeitschrift für physikalische und diätetische Therapie 23, 1919, 693-696). Gewalzte Trockenmilch war keimarm, enthielt noch Vitamine, war preiswerter zu transportieren als Vollmilch (L[udwig] Eberlein, Die neueren Milchindustrien, Dresden und Leipzig 1927, 46-49). Dennoch dominierten nach dem Ende der Zwangswirtschaft wieder die Importe vorrangig aus den Niederlanden. Erst 1926 konnten die Deutschen die zuvor untersagten Schutzzölle neuerlich erhöhen, was den nun vermehrt entstehenden deutschen Unternehmen eine gewisse Plansicherheit gab. 1934 gab es reichsweit 41 Trocknungsanlagen, 26 Sterilisierungsbetriebe und vierzehn Kaseinwerke mit einer Kapazität von ca. 375 Mio. Liter, etwa drei Prozent des Anfalls. Ausgenutzt wurde davon aber nur ein Drittel (Die Regelung der Dauermilch-Industrie, Lüdenscheider General-Anzeiger 1934, Nr. 187 v. 13. August, 9). Das neue Milcheiweißbrot sollte, so der Plan, die Auslastung massiv erhöhen und der Industrie einen dauerhaften Aufschwung verleihen. Obwohl die Qualität mittlerweile deutlich verbessert wurde – Wasserlöslichkeit war kein Problem mehr und neue Sprühtrockenverfahren verbesserten die Haltbarkeit und den Vitamingehalt – blieb die Akzeptanz der Trockenmilch begrenzt. In der Schweiz hatte man seit 1927/28 neuerlich Magermilchbrot propagiert, doch dies wurde weder von Bäckern noch Konsumenten angenommen (Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und Hygiene 19, 1928, 275). Der andersartige, teils fade Geschmack und auch die raschere Abgegessenheit ließen die Versuche immer wieder erfolglos enden (Magermilchbrot ist nicht begehrt, Der Bund 1934, Nr. 563 v. 2. Dezember, 6).

Eingesacktes Milchpulver der Trockenmilchwerke Lippstadt und Trockenmilchpresslinge (Zeno-Zeitung 1938, Nr. 282 v. 15. Oktober, 7 (l.); Illustrierter Beobachter 12, 1937, 1197)

Erfolge der Agrarlobby: Beimischungszwang 1933

Das seit 1934 im Deutschen Reich propagierte Milcheiweißbrot war denn auch keine Angelegenheit marktnah arbeitender Kreise. Es stand vielmehr in der Tradition der seit 1929 von der damals gut organisierten und äußerst einflussreichen Agrarlobby durchgesetzten Beimischungszwänge. Das war Folge der schon länger schwelenden internationalen Agrarkrise, der trotz beträchtlicher Investitionen fehlenden Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft und ihrer wachsenden Überschuldung. Doch die Zeche einer Jahrzehnte zurückreichenden, teils bewusst unterlassenen Modernisierung, die ein wichtiger Aspekt auch der Versorgungskatastrophe während des Ersten Weltkrieges gewesen war, sollten nun die Verbraucher zahlen, deren Wahlmöglichkeiten man durch staatliche Interventionen marktfern verringern wollte. Das hatte Tradition, das 1914 eingeführte K-Brot wurde zwar als Kriegsbrot vermarktet, war jedoch ein mit Kartoffelwalzmehl angereichertes Produkt, das helfen sollte, die schwindenden Getreidevorräte zu strecken (Lebensmittelstreckung, Soziale Praxis und Archiv für Volkswohlfahrt 25, 1915/16, Sp. 559-562; Ferdinand Hueppe, Unser Kriegsbrot, Berliner klinische Wochenschrift 54, 1917, 726-731). Das Ergebnis war klitschig, wurde bald verschmäht. Zusätze von Stroh und Holz wurden erforscht, als Notbrote aber kaum eingesetzt (Heinrich Mohorcic und Wilhelm Prausnitz, Die Verwendung des Holzes zur Herstellung von Kriegsbrot, Archiv für Hygiene 86, 1917, 219-240). Der Mensch war doch kein Vieh…

Staatlich verordnete Beimischungszwänge wurden mit Beginn der Weltwirtschaftskrise nicht nur im Deutschen Reich modisch, waren während der NS-Zeit endemisch und sind bis heute Teil auch sich marktwirtschaftlich nennender Wirtschaftspolitiken (Bioethanol). Es handelt sich um dirigistische Eingriffe in den Preismechanismus zu Lasten einzelner Gruppen. Sie sind ein klarer Bruch mit einer damals von der liberalen und katholischen Mitte und der SPD verteidigten Konsumentensouveränität. Den Anfang machte das qua Notverordnung veränderte Brotgesetz vom Dezember 1930, das zwar nicht die „Brotzwangswirtschaft“ (Das Roggenbrotgesetz, Vorwärts 1930, Nr. 51 v. 31. Januar, 3) einführte, wohl aber einen Beimischungszwang von Roggen zum Weizenmehl vorsah. Dies erfolgte gegen den massiven Widerstand der Bäcker, die um die Qualität des Standardbrotes fürchteten und Umstellungen ihrer Produktionsverfahren scheuten (Zwangsweise Beimischung von Roggenmehl zum Weizenmehl?, Weckruf 16, 1929, 1149-1150). Auch die Konsumgenossenschaften sahen die Roggenbegünstigung kritisch, wandten sich aber noch strikter gegen den Beimischungszwang von Butter zur Margarine 1933 (G[eor]g Büchlein, Beimischungszwang von Butter zur Margarine, Konsumgenossenschaftliche Rundschau 30, 1933 4-5). Beimischungszwänge gab es jedoch zunehmend auch in anderen Wirtschaftsbranchen: Ab 1930 waren dem Treibstoff 2,5 Prozent Kartoffelsprit beizumengen, bis 1932 sollte dieser Anteil auf zehn Prozent steigen. Während der NS-Zeit sollte derartiger staatlicher Dirigismus die Umsteuerung auf deutsche Austauschstoffe begleiten und zur „Nahrungsfreiheit“ und Kriegsfähigkeit führen. Er war nicht länger vorrangig agrar-, sondern zunehmend staatspolitisch motiviert. Entsprechend erfolgten Beimischungszwänge ab 1936 zunehmend ohne Kennzeichnung, gleichsam hinter dem Rücken der Konsumenten. Die prekäre Devisenlage des Reiches und die teure Aufrüstung ließen derartige Eingriffe erforderlich erscheinen.

Kritik an den willkürlich erscheinenden Beimischungszwängen der Regierungen während der Präsidialdiktatur (Ulk 62, 1933, Nr. 1, 1)

Für unsere Frage nach dem Entstehen und der Propagierung des Milcheiweißbrotes 1934/35 müssen wir jedoch genauer hinschauen. Das im Juni 1931 neuerlich per Notverordnung geänderte Brotgesetz beendete erst einmal die Roggenmehlbeimischung zum Weizen, erlaubte nun aber dem Weizenbackwerk bis zu zehn Prozent Kartoffelstärkemehl beizumengen (Das neue Brotgesetz 1931, Nr. 174 v. 25. Juni, 3). Im Herbst 1931 endete die Freiwilligkeit, nun musste dem Brot Kartoffelstärkemehl zugefügt werden, um so zusätzlich 600-700.000 Tonnen Kartoffeln abzusetzen (Neue Erleichterung des Kartoffelabsatzes, Kölnische Zeitung 1931, Nr. 533 v. 30. September, 1). Das Bäckerhandwerk protestierte scharf, konnte den Beimischungszwang jedoch nicht verhindern. Ähnlich war es im Dezember 1932, als zudem Kartoffelwalzmehl genutzt werden sollte, also der vom K-Brot des Weltkrieges bekannte Hilfsstoff: „Wenn der Reichsinnenminister glaubt, daß der Bäckermeister sich bereitfinden würde, neben dem aufgezwungenen Kartoffelstärkemehl auch noch Kartoffelwalzmehl zu verwenden, dann ist er in einem großen Irrtum“ (Kartoffelwalzmehl zum Roggenbrot?, Rheinische Bäcker- und Konditor-Zeitung (RBKZ) 35, 1933, 40). Beides gehöre nicht in die Backstube. All dies erfolgte während der Präsidialdiktaturen, bereitete aber dem Milchweißbrot den Weg.

Wie verwerten? Magermilch zwischen Tierfutter und Eiweißreserve (Ernährungsdienst Nr. 13, 1936, 5)

Schon vor der Machtzulassung der NSDAP wurden weitere Beimischungszwänge für die Brotherstellung diskutiert, darunter auch die verpflichtende Verwendung von Magermilch. Während der Agrar- und Weltwirtschaftskrise war dieser Reststoff der bäuerlichen Milchwirtschaft zu einem immer größeren Problem geworden. Eine breitere gewerbliche Nutzung war jedoch kaum möglich, auch das Verbacken frischer Magermilch schien unmöglich: Die Bäcker intervenierten früh, verwiesen auf die hohen Transportkosten, fehlende Kühltechnik und Maschinen, sprachen von einem um fünf bis sechs Pfennig teureren Brot: „Das Bäckerhandwerk kann derartige Lasten erst recht nicht auf sich nehmen, abgesehen davon, daß die Bevölkerung sich noch mehr vom Brotverzehr – nicht zuletzt auch zum Schaden der Landwirtschaft – abwenden wird“ (Magermilch in Bäckereien, RBKZ 35, 1933, 74). Dennoch wurde am 12. September 1933 das Gesetz über Verwendung von Kartoffelstärkemehl und Magermilch erlassen. Milch und Brot gingen damit eine erzwungene Symbiose ein, die ein gutes Jahr später in das Milcheiweißbrot münden sollte.

Auf dem Weg zur reichsweiten Einführung

Das neue Brot wurde offiziell Ende Oktober 1934 vorgestellt und sollte ab dem 1. November allgemein verfügbar sein. Dies war nicht Ausfluss einer stringenten Agrarpolitik, sondern Resultat einer durch die massiven staatlichen Eingriffe mit verursachten Versorgungskrise. Sie hatte sich bereits 1933 ankündigt, war während der ernsten Wirtschafts- und Finanzkrise im Frühjahr 1934 jedoch kaum mehr zu überdecken. Kartoffeln wurden zunehmend knapp, die Kritik der Bäcker an der zwangsweisen Verwendung des Kartoffelmehls hallte nach, zugleich galt die Magermilch aufgrund der freien Kapazitäten als gut erschließbare Nahrungsreserve (P[aul] Schuppli, Ueber Beimischung von Magermilch bei der Broterzeugung in Deutschland im Interesse der besseren Milchverwertung, Der fortschrittliche Landwirt 17, 1935, 70). Das Gesetz über die Verwendung von Kartoffelstärkemehl und Magermilch sah anfangs allerdings nur geringe Anteile von einem halben bis einem Prozent Milchpulverzusatz vor. Anfang 1934 wurde erst in Bayern, dann auch im Südwesten erlaubt, das Kartoffelmehl gänzlich durch Magermilch zu ersetzen (Verwendung von Trockenmagermilch in Württemberg, RBKZ 36, 1934, 140). Als am 15. Oktober 1934 das Gesetz auslief, trat an seine Stelle nunmehr eine formal freiwillige Anreicherung der Brote mit mindestens 2,5 Prozent Magermilchpulver. Die gleichgeschaltete Presse applaudierte: Schon Kartoffelmehl habe die Brotqualität gehoben, doch mit der neuen eiweißhaltigen Magermilch werde eine „weitere Verbesserung“ (Milch-Eiweiß-Brot, Hannoverscher Kurier 1934, Nr. 498 v. 24. Oktober, 2) erzielt.

Bevor wir uns der Einführungspropaganda widmen, müssen wir uns noch einem eigenartigen Phänomen zuwenden, das für die NS-Ernährungspropaganda recht typisch werden sollte. Das Milcheiweißbrot erschien als begrüßenswerte Neuschöpfung – doch faktisch wurde es bereits 1933 öffentlich immer wieder erwähnt, mutierte seit Frühjahr 1934 gar zu einem gängigen Vorzeigeobjekt. Es gab also eine Vorpropaganda, die zwar die Vorstellung einer grundstürzenden Neuerung unterminierte, die aber die Einführung des Milcheiweißbrotes vorbereitete.

Die Machtzulassung der NSDAP Ende Januar 1933 bedeutete anfangs massive Gewalt gegen die Opposition, doch parallel führte die neue konservativ-nationalsozialistische Regierung Maßnahmen der Zeit der Präsidialdiktatur, teils auch der parlamentarischen Demokratie weiter. Für die Milchwirtschaft war das Milchgesetz von 1930 die entscheidende Wegmarke. Und es war der 1926 gegründete Reichsmilchausschuss, der 1933 nicht nur weiter für einen höheren Milchkonsum warb, sondern auch ein Milcheiweißbrot freudig präsentierte (Flugtag in Berlin, Stuttgarter Neues Tagblatt 1933, Nr. 357 v. 3. August, 17). Das sei Ergebnis neuerlicher agrarwissenschaftlicher Forschungen zur Nutzung der Magermilch: „Bei der Brotherstellung fand Milch schon Verwendung, soweit es sich um Weißbrot handelt. Eingehende Versuche haben nun ergeben, daß auch die Verwendung entrahmter Milch in flüssiger Form oder als Milchpulver bei der Herstellung von Roggenbrot ein sehr wohlschmeckendes Brot ergibt, das durch Erhöhung des Eiweißgehalts dem mit Wasser hergestellten Roggenbrot vorzuziehen ist“ („Milcheiweißbrot“, Neckar-Bote 1933, Nr. 206 v. 5. September, 5).

„Milcheiweißbrot“ vor der Einführung: Stellenanzeige für Milchpulver-Vertreter (Neue Mannheimer Zeitung 1934, Nr. 409 v. 6. September, 14)

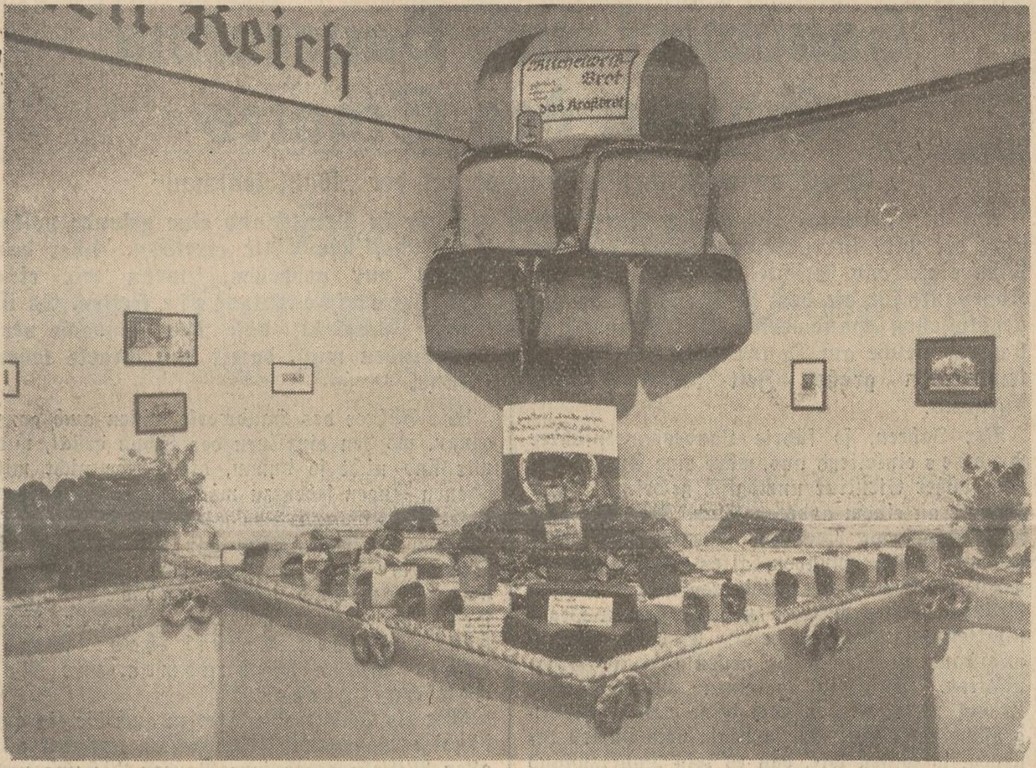

Backversuche schlossen sich an, umfangreiche Überlegungen zur Werbung, zunehmend auch Gespräche mit den beteiligten Wirtschaftskreisen. Gerade in der Trockenmilchindustrie bereitete man sich vor, musste die Milchpulverproduktion doch beträchtlich gesteigert werden, um den erwarteten Bedarf zu decken. Die Dauermilchindustrie wurde neu strukturiert, ihr eine staatliche „Marktordnung“ und ein neues Ziel verliehen: „Milcheiweißbrot, das deutsche Kraftbrot, wird in kurzer Zeit das tägliche Brot von Millionen Verbrauchern sein, und damit wird ein erhöhter Absatz von entrahmter Milch auf lange Zeit hinaus gesichert“ (Die Regelung der Dauermilch-Industrie, Lüdenscheider General-Anzeiger 1934, Nr. 187 v. 13. August, 9). Die Milchwirtschaftsverbände luden schon im September 1934 Journalisten, Frauenverbände und NS-Repräsentanten zu Besichtigungsfahrten von Molkereien und auch – wenn vorhanden – Trockenmilchfabriken ein, präsentierten dort schon Milcheiweißbrothäppchen für die Multiplikatoren (Besichtigungsfahrt in das Milcheinziehungsgebiet Witten, Wittener Tageblatt 1934, Nr. 204 v. 1. September, 4; Eine Fahrt ins Milchland, Bottroper Volkszeitung 1934, Nr. 268 v. 29. September, 5). Milcheiweißbrot wurde vorher bereits auf der seit Ende April 1934 in Berlin gezeigten NS-Ausstellung „Deutsches Volk – Deutsche Arbeit“ präsentiert, die heute vornehmlich durch die Beiträge führender Bauhäusler in Erinnerung geblieben ist (RBKZ 36, 1934, 510). Ende Mai fand man es auf der ersten Reichsnährstand-Ausstellung in Erfurt, 11.000 Brote sollen damals in Bäckereien und der Milchkosthalle verkauft worden sein (Ostpreußische Zeitung 1934, Nr. 294 v. 24. Oktober, 12). Das Mitte März neu gegründete Reichskommissariat für die Vieh-, Milch- und Fettwirtschaft präsentierte das Milchweißbrot dann auf der Jahresmesse für das Gastwirts-, Hotelier- und Konditorengewerbe in Berlin: „Die neue Brotart wird erst ab 15. Oktober im Handel sein, um dann schlagartig in jeder Bäckerei um die Gunst des Publikums zu werben“ (Milcheiweißbrot und Drei-Fett-Topf. Revolution im Haushalt, Dresdner Nachrichten 1934, Nr. 466 v. 4. Oktober, 6). Schlagartige Präsenz mit zugestandenem Vorlauf.

Werbefotos mit Brot und Plakaten (Volksgemeinschaft 1934, Nr. 293 v. 27. Oktober, 4 (l.); Velberter Zeitung 1934, Nr. 292 v. 24. Oktober, 3)

Das Reichskommissariat verbreitete derweil vorbereitete Artikel, in denen die kommende Melange von Milch und Brot schmackhaft gemacht wurde (Milch und Brot – Milcheiweißbrot, Nethegau- und Weser-Zeitung 1934, Nr. 125 v. 15. Oktober, 4). Das neue Brot sei traditionsreich, eiweißreich und doch billig, ein „Aufbaubrot für jung und alt“, ein wahres Volksbrot, „das als kraftvolles, kerniges Brot ein kraftvolles, kerniges Volk zu schaffen vermag“ (Steinheimer Zeitung 1934, Nr. 240 v. 16. Oktober, 6). Hausfrauen wurden gezielt angesprochen, das Kommende vor Augen geführt: „In den Schaufenstern zahlreicher Bäckereien wird ein Schild, das ein appetitliches, mit Banderole versehenes Brot zeigt, den Hausfrauen in die Augen springen“ (Jetzt gibt’s Milcheiweißbrot, Zeno-Zeitung 1934, Nr. 288 v. 19. Oktober, 8). Trotz weiterhin hoher, wenngleich rasch abklingender Arbeitslosigkeit, trotz eines nur langsam und mit Stockungen in Gang kommenden Wirtschaftsaufschwungs, sollten sich die Konsumentinnen auf das neue Brot freuen. Man gab sich sicher, dass es gern gekauft werden würde („Milcheiweißbrot“, National-Zeitung 1934, Nr. 249 v. 23. Oktober, 4), schließlich sei man dem neuen Deutschland und seinem „Volkskanzler“ gegenüber verpflichtet. Experten- und Diktatorenträume…

Ein neues, vielgestaltiges Produkt

Sorgender Staat: Kunde von einem neuen Volksnahrungsmittel (Gießener Anzeiger 1934, Nr. 250 v. 25. Oktober, 3)

Das Milcheiweißbrot wurde im Oktober 1934 als neues Volksnahrungsmittel angekündigt, also als ein wichtiger und bleibender Beitrag zur Alltagsernährung. Trotz der Vorpropaganda, trotz der auf mehreren Ausstellungen und Messen verteilten Proben handelte es sich jedoch erst einmal um eine erläuterungsbedürftige Worthülse. Entsprechend war die Propaganda geprägt von vermeintlichen Sachinformationen. Propaganda, auch die nationalsozialistische, bedarf nachprüfbarer Fakten, sogenannter rationaler Propaganda (Jacques Ellul, Propaganda. Wie die öffentliche Meinung entsteht und geformt wird, Frankfurt/M. 2021 [ebook], 114-115). Was also war das neue Milcheiweißbrot?

Seitenansicht eines Milcheiweißbrotes (Rheinische Bäcker- und Konditor-Zeitung 36, 1934, 555)

Erste Nachrichten besagten, daß es „jetzt nach einem vorgeschriebenen Rezept ein Milcheiweißbrot [gibt, US], das als neuartiges Kraftbrot anzusehen ist, denn es enthält im Gegensatz zu dem üblichen Brot das außerordentlich nahrhafte Milcheiweiß“ (Rheinisches Volksblatt 1934, Nr. 249 v. 24. Oktober, 8). Genauere Information findet man nur in der Fachliteratur. Ein Grundrezept lautete bei der Einführung: „750 Gramm Vollsauer aus Roggenmehl Type 997, 10 Gramm Salz, 475 Gramm Mehl Type 997 und 25 Gramm Milchpulver (bzw. 15 Gramm Kasein und 485 Gramm Mehl) wurden zu einem normalen Teig von 27 Grad Celsius verarbeitet. Der Tag kam eine Stunde in den Gärschrank von 38 Grad Celsius, hierauf wurde durchgewirkt, gewogen und ein Laib von 1400 Gramm Teiggewicht ausgeformt. Nachdem die Ofengare der Laibe erreicht war, wurden sie innerhalb 45 Minuten bei 260 Grad ausgebacken“ (P[aul] Pelshenke und A[dolf] Zeisset, Backprüfung der Magermilchpulver, RBKZ 38, 1936, 5-6, hier 5). In der Backstube waren die Mengen natürlich größer.

Der Einführung gingen umfangreiche Backversuche in verschiedenen Gebieten Deutschlands voraus, auch wenn nicht klar ist, ob die immer wieder genannte Zahl von mehr als 100.000 Versuchsbroten wirklich belastbar war oder nicht doch der nationalsozialistischen Freude am Mächtig-Gewaltigen entsprach. Sie wurden unter den Auspizien von Hans Adalbert Schweigart (1900-1972) vorgenommen, einer schillernden Figur während der NS-Zeit, auch während der Anfangsjahrzehnte der Bundesrepublik. Nach der Promotion zum Chemiker arbeitete er von 1928 bis 1932 in der Produktentwicklung der Saalfelder Schokoladenfabrik Mauxion, deren Schoko- und Kakaotrunk damals beträchtlichen Erfolg hatte. Schweigart wechselte dann zum Reichsmilchausschuss, agierte als Hauptabteilungsleiter des Reichsnährstandes, wurde 1935 schließlich Direktor des Berliner Instituts für Milchwirtschaft. Er war ein gutes Beispiel für zahlreiche junge nationalsozialistische Akademiker, die ihre Karrieren vor allem den massiven Investitionen in die Agrar- und Ernährungsforschung verdankten. Nach Schweigart erprobte man „bei Privatbäckern, in Konsumbäckereien, in der Militärbackanstalt“ verschiedene Backverfahren. Im Gegensatz zur Vorstellung vom Einheitsrezept gab es jedoch keine verbindlichen Backvorschriften. Milcheiweißbrot konnte „als Vollkornbrot, Schwarzbrot, Graubrot oder Feinbrot gebacken“ werden, wahlweise „mit Sauerteig- oder Hefeführung“ (Hans Adalbert Schweigart, Das Milcheiweiß-Brot, RBKZ 36, 1934, 510-512, hier 511).

Varianten des Milcheiweißbrotes (National-Zeitung 1936, Nr. 195 v. 18. Juli, 3)

Positionierung und Abgrenzung einer Lebensmittelinnovation

Milcheiweißbrot war demnach ein Dachbegriff, denn es konnte sehr unterschiedlich ausfallen. Das verbindende Element dieser Brote war schlicht der Zusatz von Magermilchpulver oder – sehr selten – Nährkasein. Angesichts der zuvor schon beleuchteten Vorgeschichte war sein Platz im etablierten Gefüge der Standardbrote unklar. Die rationale Propaganda positionierte es erst einmal negativ.

Milcheiweißbrot war demnach erstens kein Einheitsbrot. In zahllosen Artikel wurde im Oktober 1934 immer wieder hervorgehoben, dass der Kauf freiwillig sei, „kein Zwang“ (Karlsruher Tagblatt 1934, Nr. 295 v. 25. Oktober, 5) auf die Konsumenten ausgeübt würde. Es handele sich um ein ergänzendes Angebot: „Um den Schein eines Abnahmezwanges zu vermeiden, wird es nur dort verkauft, wo auch normales Brot feilgehalten wird“ (Stadtanzeiger für Wuppertal und Umgebung 1934, Nr. 251 v. 26. Oktober, 4). Zweitens grenzte man das Milcheiweißbrot explizit vom Kriegsbrot ab; ein Vorwurf, der nicht zuletzt innerhalb der Arbeiterschaft, innerhalb der unterdrückten und still geprügelten Opposition artikuliert wurde. Der Dresdener Arzt und Sachbuchautor Georg Kaufmann betonte demgegenüber: „Das jetzt zur Einführung gelangende Kraftbrot (Eiweißbrot) stellt keineswegs ein Ersatznahrungsmittel dar. Es handelt sich nicht lediglich um eine Streckung des Brotgetreides, wie wir das aus der Kriegszeit her kennen“ (Kraft durch Brot. Zur Einführung des neuen Milcheiweißbrotes, Dresdner Neueste Nachrichten 1934, Nr. 256 v. 3. November, 5).

Derartige negative Positionierung sollte Ängste abzubauen, Ängste, die den Propagandisten durchaus gewahr waren. Es gab jedoch zweitens eine durchaus zutreffende positive Positionierung. Sie zielte auf den praktischen Nutzen des neuen Brotes für die Käufer. Das neue „Volksbrot“ (Rhein- und Ruhrzeitung 1934, Nr. 303 v. 3. November, 5) wurde erstens als wichtige Erweiterung und Verbesserung der gängigen Nahrungspalette vorgestellt. Man klebe in dieser dynamischen Zeit des Umsturzes nach vorn nicht an den vom Bäckerhandwerk emsig verteidigten fünf Grundsorten, führe zugleich nicht auf Abwege in die Irrungen und Wirrungen der lebensreformerischen Spezialbrote. Das war noch vor der reichsweiten Propagierung erst von Knäcke-, dann vor allem von Vollkornbrot. Zweitens konzentrieren sich die Artikel immer wieder auf den höheren Nährwert des Milcheiweißbrotes. Das war die Essenz des Werbeattributs „Kraftbrot“. Diese Bezeichnung stand in einer langen Bedeutungskette, nicht nur weil man im frühen 19. Jahrhundert damit das teuer-lockende Marzipan vermarktete. Seit den 1860er Jahren findet man es auch in Anzeigen von Bäckern, doch sein Durchbruch in die Alltagssprache erfolgte erst drei Jahrzehnte später. Der bescheidene Vorzeigemönch und Marketingvirtuose Sebastian Kneipp (1821-1897) gab seinen Namen nicht nur für zahllose Reformwaren, sondern auch einem von ihm grob empfohlenen „Kraftbrot“ (Linzer Zeitung 1891, Nr. 37 v. 15. Februar, 9; Der Landbote 1893, Nr. 31 v. 14. März, 2). Der Begriff fand dadurch breiten Widerhall, zumal im schillernden Umfeld der Lebensreformbewegung. Das Steinmetz-Vollkornbrot war als Spezialbrot recht teuer, zeichnete sich durch eine ausgefeilte Werbung und auch eine Verbreiterung der eigenen Angebotspalette aus. Seit spätestens 1911 trat das „Kraftbrot“, ein dunkles Familienbrot, an die Seite des hellen Vollbrotes, des Rheinischen Roggenschrotbrotes und des nach Dr. Bircher benannten Grahambrotes (Badischer Beobachter 1911, Nr. 126 v. 3. Juni, 8; Badische Presse 1911, Nr. 207 v. 5. Mai, 6). Diesen Reformbroten gemein war eine niedrigere Ausmahlung, entsprechend warb man mit dem leicht höheren Eiweißgehalt, mochte die Resorption auch geringer sein. Das schon erwähnte N-Brot war mit seinem Zusatz von 2,5 Prozent Nährhefe, seinem höheren Eiweißgehalt und seinem einige Pfennige höheren Preis nicht nur „Kraftbrot“, sondern ein unmittelbarer Vorläufer des Milcheiweißbrotes (Das N-Brot, ein Kraftbrot, Fremden-Blatt 1916, Nr. 49 v. 18. Februar, 2).

Schlagzeilen des Neuen (Bergische Wacht 1934, Nr. 247 v. 25. Oktober, 1 (o.), Buersche Zeitung 1934, Nr. 292 v. 25. Oktober, 1)

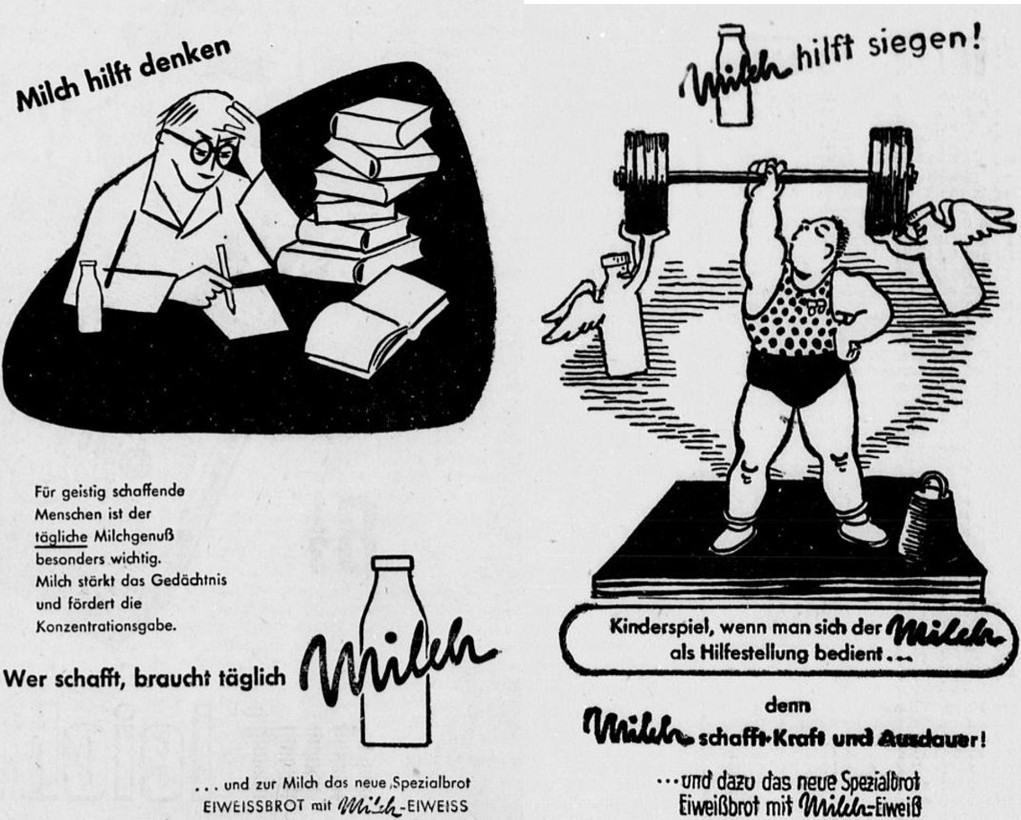

Dessen Nährwert lag durch die zwar kleine, doch konzentrierte Beimischung von Magermilch in der Tat leicht höher als beim Standardbrot. Das neue „Kraftbrot“ sei daher nahrhafter, nährstoffreicher, sein leicht höherer Preis keine Verteuerung (Heidelberger Volksblatt 1934, Nr. 248 v. 26. Oktober, 4). Dies wurde auch durch den pointierten Slogan „Kraft durch Brot“ auf den Punkt gebracht (Kraft durch Brot, Stuttgarter Neues Tagblatt 1935, Nr. 28 v. 17. Januar, 17). Die NS-Sprache schuf ihren eigenen Welten: „Kraft durch Freude“ werde die Freizeitgestaltung revolutionieren, das Milcheiweißbrot die Alltagsernährung. In der Tat propagierten mehrere Ärzte, etwa der Berliner Physiologe Adolf Bickel (1875-1946), das angereicherte Brot als Beitrag gegen die während der Weltwirtschaftskrise qualitative Eiweißunterernährung großer Bevölkerungsschichten, die zu Wachstumsrückständen und Nährschäden geführt hatte (Naturgemäße Ernährung und Eiweißstoffwechsel, Medizinische Klinik 31, 1935, 331).

Intrinsische Motivation: Der Konsument als ein angeleitetes, doch selbst handelndes Wesen (Victor Vogt, Taschenbuch der Geschäftstechnik, Bd. 2, 3. Aufl., Stuttgart 1927, 853)

Drittens schließlich diente das Milcheiweißbrot auch der Formung des modernen Konsumenten in der Zeit des Nationalsozialismus. Die fortifizierte Innovation wurde einerseits als Teil einer umfassenden Verwissenschaftlichung der Lebensmittelproduktion präsentiert. Adolf Bickel habe seit 1929 für eine moderne Magermilchverwertung plädiert: „Die nationalsozialistische Regierung hat diesen Gedanken aufgegriffen und in dem Milcheiweiß verwirklicht“ (Auf das Eiweiß kommt es an!, Herforder Kreisblatt 1935, Nr. 27 v. 1. Februar, 7). Brot fern des Tradierten, als Anwendungsfeld des deutschen Geistes. Wilhelm Ziegelmayer (1898-1951), zentrale Figur für die Umgestaltung der Wehrmachtsverpflegung und anschließend zentrale Figur der Versorgungswirtschaft in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR, betonte die Koppeleffekte des Eiweißzusatzes: Brot habe einen Eiweißgehalt von fünf bis sieben Prozent, das Milcheiweiß erhöhe ihn um an sich geringe ein bis zwei Prozent. Entscheidend aber sei die weit größere physiologische Wirkung. Das Milcheiweiß erlaube eine deutlich bessere Erschließung des Getreideeiweißes, das im Standardbrot nur zur Hälfte genutzt werde. Milcheiweißbrot sei daher ein wichtiges Element einer vollwertigen Ernährung (Rohstoff-Fragen der deutschen Volksernährung, Dresden und Leipzig 1936, 148). Für die jungen Experten und die NS-Machthaber war das neue Brot anderseits Testlauf für den neuen nationalsozialistischen Konsumenten, der den eigenen Nutzen nicht vernachlässige, der ihn aber in einen völkischen Zusammenhang stelle. Zwang werde nicht ausgeübt, müsse auch nicht ausgeübt werden, denn nun werde „an die Stelle des Zwanges der Gemeinschaftssinn“ treten („Neues Brot“, Lippische Tageszeitung 1934, Nr. 251 v. 27. Oktober, 5). Das Neue sei sinnvoll, würde daher gekauft werden, denn es sei Materialisierung der wechselseitig verpflichteten Volksgemeinschaft auf rassischer Grundlage. Milchweißbrot werde die zuvor teils nutzlos vergossenen Ströme entrahmter Milch wieder in den Kreislauf menschlicher Ernährung lenken. Die Bauern würden davon unmittelbar profitieren, auch alle Konsumenten: „Was für den zartesten Säugling, der eben der Mutterbrust entwöhnt ist, taugt und ihn zu einem aufblühenden Menschenkinde macht, das gesund und quicklebendig ins Leben geht, das ist auch geeignet, dem Heranwachsenden und dem im Kampf ums Dasein nach dem täglichen Brot greifenden Aelteren die Kräfte zu erhalten und aufzubessern. Die für die Gesundheit der Familie verantwortliche Hausfrau, der allein für sich sorgende Berufsmensch, das lebendig hungrige Jungvolk und die hart arbeitenden Männer, sie alle finden, was sie suchen und für den täglichen Kampf brauchen, im Milcheiweißbrot“ (Was ist Milcheiweißbrot?, Der Weckruf 22, 1935, 138). Das war typischer NS-Kitsch, doch er etablierte sich, wurde wohl auch geglaubt. Wichtig ist, dass die hier aufgeführten sechs Positionierungen nicht nur in derartigen Kitsch, in die übliche Selbstbeweihräucherung mündeten. Alle besaßen ein Fünkchen Wahrheit, alle waren nicht unmittelbar von der Hand zu weisen. Blicken wir nun aber auf die Markteinführung und die sie begleitende, deutlich breiter gefasste Propaganda.

Reichsweite Einführung mit Wumms

Das Milcheiweißbrot wurde am 25. und 26. Oktober in fast allen deutschen Tageszeitungen ähnlich vorgestellt, ein zweiter oft mit Bild versehener Text folgte vielfach am nächsten Tag. Das war Ergebnis des nationalsozialistischen Presselenkung. Die Presseanweisung am 24. Oktober lautete lapidar: „Bitte übernehmen Sie von DNB eine Meldung des Reichsnährstandes über die Schaffung eines Mich-Eiweiß-Brotes [sic!]“ (Gabriele Toepser-Ziegert (Bearb.), NS-Presseanweisungen der Vorkriegszeit, Bd. 2: 1934, München et al 1985, 437). Das war eine Meldung ganz im Sinne des Regimes, setzte es der sich 1934 allgemein verschlechternden Brotqualität und -versorgung doch etwas Positives entgegen. Und sie war gewiss angenehmer, als die wabernden Gerüchte einer bevorstehenden Brotstreckung oder aber der chemischen Konservierung von Brot und Getreide zu dementieren (ebd., 406 (5. Oktober), 423 (18. Oktober)).

In der verpflichtend abzudruckenden Meldung wurde erstens das Ende der Kartoffelmehlbeimengung bestätigt und zweitens für den 1. November ein neues Milcheiweißbrot mit einer „Beimischung pulverisierter entrahmter Milch“ angekündigt. Drittens präsentierte man das neue Produkt als Spezialbrot, als Ergänzung des ortsüblichen Brotes, etwas teurer, doch kräftiger, nahrhafter und gesunder. Mit nationalsozialistischem Paukenschlag tönte sie von einem „Erzeugnis des Gemeinschaftsgeistes vom Erzeuger bis zum Verbraucher“. Zwang werde nicht ausgeübt, doch die Bäcker müssten klare Vorgaben erfüllen, wenn sie das neue „Kraftbrot“ anbieten wollten. Viertens schließlich präsentierte man die Neueinführung als Ausdruck eines sorgenden Staates, in dem Wissenschaft und Praxis zielgerichtet zusammenarbeiten würden, um „Qualitätsleistung“ für den Verbraucher zu gewähren, um Bauern und Bäcker zu entlasten. 18.000 Anträge für die Herstellung lägen bereits vor, bald schon könne man das mit Streifband und Marke versehene Brot kosten und kaufen (Milcheiweißbrot, das Kraftbrot, Badische Presse 1934, Nr. 296 v. 26. Oktober, 7; Das neue Milch-Eiweißbrot, Der Sächsische Bauer 82, 1934, 889). Der Grundtext scheint im Norden etwas ausführlicher abgedruckt worden zu sein, schließlich gab es in Bayern und dem Südwesten bereits ein gering angereichertes Magermilchbrot (Das neue Kraftbrot, Aachener Anzeiger 1934, Nr. 248 v. 24. Oktober, 1).

Reichsweite Präsentation in der Presse Ende Oktober 1934: Banderole und Marke des Milcheiweißbrotes (Hakenkreuzbanner 1934, Nr. 497 v. 27. Oktober, 4)

Die Vorlage des Reichsnährstandes wurde von den seit dem Schriftleitergesetz vom Oktober 1933 zwingend „politisch unbedenklichen“ und „arischen“ Redakteuren inhaltstreu, doch mit leichten Variationen und unterschiedlichen Schlagzeilen umgesetzt. Man schrieb durchaus von dem geringen Beifall zur Kartoffelstärkemehl-Beimischung, präsentierte das neue Produkt als Resultat eines Kritik aufgreifenden Staates (Gießener Anzeiger 1934, Nr. 250 v. 25. Oktober, 3). Die deutschsprachige Presse des Auslandes berichtete ebenso (Einführung des Milcheiweißbrotes in Deutschland, Pester Lloyd 1934, Nr. 241 v. 25. Oktober, 9; Lodzer Volkszeitung 1934, Nr. 293 v. 25. Oktober, 1; Milch – Eiweißbrot – das deutsche Kraftbrot, Deutsche Rundschau in Polen 1934, Nr. 248 v. 30. Oktober, 2). Nur wenige Redakteure gaben zusätzliche Informationen, erwähnten etwa, dass die Rezepte erst später backtechnisch erprobt und verbreitet werden würden (Das Milcheiweißbrot, Dortmunder Zeitung 1934, Nr. 498 v. 25. Oktober, 12).

Plakatwerbung in Bäckereien (Rheinisches Bäcker- und Konditor-Zeitung 36, 1934, 511)

Die Meldungen informierten über das Neue, positionieren das Brot in den oben dargelegten Formen, ermöglichten zugleich ein Vorabbild des Brotes. Gedruckt wurde einerseits das in den Bäckereien anzubringende Werbeplakat, das nur die teilnehmenden Betriebe nutzen durften. Es zeigte ein aufgeschnittenes Langbrot mit hellem Teig, kennzeichnete es als gehaltvoll, wohlschmeckend und nahrhaft. Daneben trat häufig ein kleines adlerbewehrtes Zeichen, eine Marke, die von außen sichtbar die Verkaufsstelle markierte. Man schuf also Bilder, wenngleich das Brot noch nicht zu kaufen war. Damit glaubte man eine gewisse Spannung schaffen zu können. Konsumenten wurden im Sinne eines simplen Reiz-Reaktions-Schemas angesprochen: Hier Plakat und Verkaufsstellen-Signet, dort kaufen. Weitere Bilder unterstrichen das Versprechen eines hochwertigen Spezialbrotes. Das Milcheiweißbrot war ein Markenprodukt, war mit einer Banderole versehen, mit einer Garantiemarke beklebt (Bremer Zeitung 1934, Nr. 297 v. 27. Oktober, 7; Durlacher Tagblatt 1934, Nr. 254 v. 30. Oktober, 7). Die Bäcker waren an strikte Qualitätsvorgaben gebunden, durften das Brot erst nach einem Anerkennungsverfahren backen, in dem sie sich an reichsweite Vorgaben binden mussten. Dazu gehörte auch die Verwendung einheitlicher Werbematerialien. Gleichwohl sollten die Bäcker auch eigenständige Propaganda betrieben. Einheitlicher Auftritt und variable Ergänzungen, so das Ziel.

Freiwillige Ergänzungen gab es schon in den Zeitungen und (seltener) Zeitschriften. Das galt vor allem für ein kurzes „Interview“ mit Hans Adalbert Schweigart, der Kernbotschaften bündelte und freudig betonte, dass das neue Brot schon bald an der Spitze der Spezialbrote des Reiches stehen werde (Westfälische Zeitung 1934, Nr. 252 v. 26. Oktober, 5; Hamburger Fremdenblatt 1934, Nr. 296 v. 26. Oktober, 5). Darin kündigte er zudem einen „großen umfassenden Werbefeldzug“ an (Milchweißbrot [sic!] an der Spitze der Spezialbrote, Badischer Beobachter 1934, Nr. 293 v. 26. Oktober, 8).

Nachziehender Aufbau des Vertriebs

Die Werbung für das Milcheiweißbrot war visuell durchaus ansprechend, erfolgte in der Tradition der landwirtschaftlichen Werbeausschüsse, die im Anschluss an das landwirtschaftliche Notprogramm seit 1928 mit immensen Kosten für heimische Lebensmittel warben (Uwe Spiekermann, Künstliche Kost, Göttingen 2018, 334-339). Auch wenn das neue Brot „gesund“ war, so stand dieses für spätere NS-Kampagnen typische Attribut noch nicht im Mittelpunkt der Propaganda, ging es beim Kraftbrot doch weit stärker um den Nährwert.

Dennoch war die Einführung des Milcheiweißbrotes durchaus charakteristisch für die Propaganda in der Frühphase des NS-Regimes. Es ging nicht mehr um martialisch ins Bild gesetzte Massenveranstaltungen und SA-Aufmärsche, um einen fordernden Redner, wie während der Durchbruchsphase 1930 bis 1932. Diese Bildwelten waren verfälschend geglättet, zeigten nur selten – wie etwa in Leni Riefenstahls (1902-2003) Film „Sieg des Glaubens“ über den 5. NSDAP-Reichsparteitag – irritiert in die falsche Richtung marschierende Männerhorden. Sie widmeten sich auch nicht den massiven hygienischen Problemen urinierender und defäktierender Menschen, geschweige denn den unzähligen Übergriffen auf fesche Mädel. All dies wurde propagandistisch glattgezogen, wird in heutigen Dokumentationen entsprechend übergangen. Bei der Einführung eines neuen Lebensmittels aber bildete die Verkaufstheke ein regulatives Moment. Die Einführung blieb größtenteils virtuell, denn es gelang anfangs nicht, Milcheiweißbrot in nennenswerter Menge herzustellen und zu verkaufen. Milcheiweißbrot steht entsprechend für das Maulheldentum der frühen NS-Expertokatrie, das an den Willen zur Veränderung und zum Mitziehen appellierte, zugleich aber die Mühen der Ebene vernachlässigte. Es bedurfte mehrerer Jahre organisatorischen Feinschliffs, ehe die Interaktion zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, NSDAP und Staat soweit eingespielt war, das angekündigte Produkte auch wirklich käuflich waren. Vollkornbrot, der Eiersatz Milei oder das Molkenährmittel Migetti waren dafür gute Beispiele.

Die Einführung des Milchweißbrotes 1934 verzögerte sich nicht nur aufgrund der für die deutsche Wirtschaft und insbesondere Naturwissenschaftler recht typischen Vernachlässigung der Vertriebsprobleme, sondern es hakte auf verschiedenen Ebenen: Beim bürokratischen Antragswesen, der unzureichenden Integration der Bäcker und Magermilchproduzenten sowie der Neigung, die Lebensmittelinnovation schlagartig einzuführen, statt sie langsam und stetig in den Markt einsickern zu lassen.

Werbung für Spezialbedarf: Gummierapparat und Backhilfsmittel für das Milcheiweißbrot (Rheinische Bäcker- und Konditor-Zeitung 36, 1934, 640 (l.); ebd. 37, 1935, 23)

Beginnen wir mit der rasch zunehmenden Bürokratie: Seit 1930 wurde die Gewerbefreiheit im Deutschen Reich vielfältig eingeschränkt. Die Beimischungszwänge entfernten tradierte Lebensmittel aus den Läden, setzten an ihre Stelle Kunstprodukte staatlichen Willens. Die Devisenzwangswirtschaft verringerte die Möglichkeiten, Rohwaren frei einzukaufen. Notverordnungen und der im Aufbau befindliche Reichsnährstand legten Preise (und Löhne) fest, ebenso Mengenbeschränkungen. Staatliche, vor allem aber vom Staat (und der NSDAP) beauftragte Institutionen etablierten eine umfangreiche Bürokratie. Milcheiweißbrot war nur mit einer offiziellen Erlaubnis möglich. Dazu musste ein Bäckermeister ein Antragformular von seinem Obermeister anfordern, der dieses wiederum vom regionalen Milchwirtschaftsverband erhielt. Der Antrag musste ausgefüllt an den Obermeister zurückgesandt werden, dieser kommentierte ihn, um ihn dann dem Milchwirtschaftsverband zur Entscheidung weiterzuleiten, der schließlich eine im Regelfall zeitlich begrenzte Genehmigung erteilte (Anträge auf Milcheiweiß-Brot, RBKZ 36, 1934, 555). Anschließend musste sich der Bäckermeister um die Trockenmilch kümmern, die er nicht einfach so kaufen konnte. Milchpulver wurde den regionalen Innungen und Verkaufsgenossenschaften entweder von der Reichszentrale Deutscher Bäckergenossenschaften eGmbH in Berlin oder aber der dort ebenfalls residierenden Gemeinschaft Deutscher Lebensmittel-Großhändler zugewiesen, deren Kontingente zuvor bei der Reichsstelle für Milcherzeugnisse, Öle und Fette angemeldet und bewilligt werden mussten (Werner Johann, Der Vertrieb des Milchpulvers, RBKZ 36, 1934, 555). Es ist nachvollziehbar, dass die Anfang Oktober 1934 vielen Bäckern noch nicht bekannte Einführung zum 1. November nicht umgesetzt werden konnte. Ende November waren in Rheinland und Westfalen 4.500 Anträge bewilligt worden, ein knappes Drittel der 14.000 brotherstellenden Betriebe (Zeno-Zeitung 1934, Nr. 331 v. 1. Dezember, 7). Das bedeutete aber nicht, dass diese schon das entsprechende Milchpulver hatten. Und auch die je nach Brotart erforderlichen Umstellungen in den Bäckereien und den (recht wenigen) Brotfabriken waren vielfach noch nicht erfolgt.

Genehmigungszahlen als trügerischer Erfolgsausweis (Westfälische Landeszeitung 1934, Nr. 330 v. 2. Dezember, 11)

Parallel aber gab es strikte Ansprüche auch an die Innungen. Die Milchwirtschaftsverbände hatten vom Reichskommissariats für die Vieh-, Milch- und Fettwirtschaft die Vorgabe erhalten, mindestens 80 Prozent der Betriebe zu erfassen und einzubinden (Das Milch-Eiweißbrot, Solinger Tageblatt 1934, Nr. 279 v. 30. November, 11). Dieser Druck wurde durchgereicht: „Die Bäckerobermeister sind nunmehr durch ihre übergeordneten Bäcker-Innungsverbände verpflichtet worden, dafür Sorge zu tragen, daß auch dort, wo die Beteiligung augenblicklich noch zu wünschen übrig läßt, in kürzester Frist alle Bäckermeister, deren Betrieb als geeignet zu betrachten ist, sich in den Dienst der nationalen Sache zu stellen haben“ (Das Milcheiweiß-Brot, RBKZ 36, 1934, 616).

Rezeptdienst für das Milcheiweißbrot (Rheinische Bäcker- und Konditor-Zeitung 37, 1935, 76)

Derweil hatten die Bäcker zwar die einer Genehmigung folgenden Werbematerialien erhalten, nicht aber die für die Produktion erforderlichen Grundrezepte. Anfang Dezember hatte das Reichsbildungsamt des Bäckerhandwerkes drei Rezepte für unterschiedliche Milcheiweißbrote getestet und reichsweit 20.000 einschlägige Hochglanzbögen gegen Gebühr versandt. So sollten die nicht wenigen Brotfehler minimiert werden, die vor allem aufgrund falscher Mengen und schlechter Roggenmehle bei vorpreschenden Bäckermeistern entstanden waren. Diese Rezepte durften sie ihren Kollegen allerdings nicht weitergeben. Ohne Entgelt kein Rezept. Und bei Produktion abseits der Grundrezepte wurde die Genehmigung zurückgezogen. Dadurch veränderte sich auch das Milcheiweißbrot selbst. Während Werbeplakat und Verkaufssignet-Signet runde Brote zeigten, sollte die Form nun vierkantig sein, um es besser vom Standardbrot abheben zu können (Hans Lubig, Rezeptdienst und Gesellenaustausch, RBKZ 36, 1934, 614). All dies unterstreicht, dass die auf den 1. November 1934 gesetzte Einführung des Milcheiweißbrotes illusorisch war, von der bürokratischen Struktur des selbstgeschaffenen Systems abstrahierte.

In solchen Fällen setzt Propaganda auf Aktivisten und Vorzeigebäcker. Das galt etwa für Bielefeld, wo vermeintlich alle Bäcker das neue Kraftbrot backen und verkaufen wollten. Die Ostfalen hatten sich daher schon größtenteils mit Milchpulver eingedeckt. Bald werde man durchstarten: „Die Bäcker werden sofort mit dem Backen beginnen, sobald die Kennzeichnung (Streifband und Aushängeschilder) von Berlin bei der Innung eingegangen und den einzelnen Bäckern zugestellt worden ist“ (Alle Bielefelder Bäcker backen, Westfälische Zeitung 1934, Nr. 253 v. 27. Oktober, 5). Eine Woche danach sprach man von Mitte November, musste der Bäcker doch „erst einen Fragebogen auszufüllen, […] in dem er sich verpflichtet, eine vorgeschriebene Menge an Milchpulver zu verbacken“ (NS-Volksblatt für Westfalen 1934, Nr. 258 v. 2. November, 10). Zeitgleich meldete man aus Bonn, dass es Verzögerungen gäbe, denn ohne Genehmigung kein Milchpulver: „Alle die kleinen und großen Feinschmecker, die sich schon auf die neuen Leckerbissen freuen, müssen sich also noch einige Zeit gedulden“ (Das Mittelrheinische Landes-Zeitung 1934, Nr. 254 v. 3. November, 6). Andernorts stammelte man bescheidener, so Anfang Dezember in Remscheid, wo nun knapp 50 der 102 Bäckereibetriebe „ihre Anmeldungen dazu einreichen“ wollten (Remscheider General-Anzeiger 1934, Nr. 281 v. 1. Dezember, 5). Und in Solingen wurde Rezepte und erste Genehmigungen erst kurz vor Weihnachten verteilt (Gemeinschaftsveranstaltung der Bäcker, Ohligser Anzeiger 1934, Nr. 293 v. 15. Dezember, 5). In all diesen Städten wurde Milcheiweißbrot (noch) nicht gebacken, von Ausnahmen abgesehen.

Uneingestandenes Scheitern als Schlagzeile (Stuttgarter Neues Tagblatt 1934, Nr. 595 v. 20. Dezember, 5)

Etwas ehrlicher tönte es aus dem Südwesten: „Zur Zeit wird in den Bäckereien eifrig nach dem neuen Milcheiweißbrot gefragt. […] Aber es ist noch nicht soweit, und es wird auch am 1. November […] noch nicht soweit sein. Die Vorbereitungen nehmen offenbar einige Zeit in Anspruch“ (Wann kommt das deutsche Kraftbrot?, Stuttgarter Neues Tagblatt 1934, Nr. 508 v. 30. Oktober, 5). Kurz vor Weihnachten setzte die Landesbauernschaft Württemberg den Produktionsbeginn auf Neujahr 1935 fest (Milcheiweißbrot ab 1. Januar, Schwäbischer Merkur 1934, Nr. 297 v. 21. Dezember, 5). Auch aus Sachsen wurde damals die lichte Zukunft schönfärberisch beschworen: „Bald wird es jeder Bäcker als eine Ehre betrachten, auch in seinem Laden das Schild zu haben: ‚Verkaufsstelle für Milcheiweißbrot‘“ (Der Bote von Gesing und Müglitztal-Zeitung 1934, Nr. 147 v. 15. Dezember, 3). Festzuhalten ist also, dass der so machtvolle NS-Staat es nicht nur nicht schaffte, den selbstgesetzten Einführungstermin auch nur ansatzweise einzuhalten, sondern dass Milcheiweißbrot offenbar erst Anfang 1935 in größerer Menge angeboten wurde.

Auch dann waren genauere Informationen rar: Im rheinischen Rheydt war Milcheiweißbrot Anfang Februar 1935 „in sämtlichen Bäckereien zu haben, aber bisher wird es noch nicht viel gekauft“ (Gladbach-Rheydter Tageblatt 1935, Nr. 28 v. 2. Februar, 5). Einzig die Aktivistenstadt Bielefeld machte eine Ausnahme: Dort „bezifferte sich die Nachfrage in den ersten Tagen des Verkaufs auf rund 1000 Stück je Tag, dann aber ließ das Interesse der Käufer nach, heute werden täglich rund 600 bis 700 Stück in sämtlichen Bäckereibetrieben der Stadt verkauft. Im ganzen wird von maßgeblicher Stelle der Verkauf bisher auf rund 100.000 Milcheiweißbrote geschätzt“ (Westfälische Neueste Nachrichten 1935, Nr. 35 v. 10. August, 6). Das war innerhalb von acht Monaten knapp ein Brot für jeden der ca. 110.000 Einwohner. Recht wenig für ein Volksnahrungsmittel. Und das war eine sehr seltene Erfolgsmeldung.

Werbefeldzug für das Milchweißbrot

Propaganda ist weit mehr als die Einführung und Positionierung von etwas Neuem. Die Milcheiweißbrotpropaganda zielte weit über die Kastenformen hinaus. Sie zielte auf eine für Machtpolitik funktionale Lebensmittelpalette, für die Nutzung heimischer Ressourcen, für die Revision der verhassten Ordnung der Pariser Friedensverträge. Sie zielte auch auf einen neuen nationalsozialistischen Konsumenten, gläubig und folgsam, begeisterungsfähig und Teil eines völkisch-reflektiert agierenden Kollektivs. Um diese Weitung der NS-Propaganda, auch bei einem einzelnen Volksnahrungsmittel, wirklich in den Blick zu bekommen, müssen wir uns den Narrativen und Praktiken widmen, die immanenter Teil der neuen Brotpropaganda waren. Als solche waren sie harmlos, fast wie zuvor. Doch im Kontext der Zeit, eines sich trotz massiver Krisen konsolidierenden und unbeirrt, wenn auch im Detail flexibel, auf die Umsetzung einer mörderischen Ideologie zielenden Regimes, dienten sie immer auch dieser breiteren Zielsetzung.

Die Propaganda- und Konsumwelt des Nationalsozialismus war hierarchisch, die vielfach wissenschaftlich begründeten Produkte und Praktiken standen in einem Verpflichtungsdiskurs, in dem der Verbraucher nicht manipuliert, sondern regimekonform angeleitet wurde. Oder, in den Worten von Wilhelm Ziegelmayer: „Der Verbraucher will durch eine eindringliche Werbung aufgeklärt sein. Diese Werbung muß sich beziehen auf alle Vorteile des Milcheiweißverbrauches, nämlich den Nährwert, den Genußwert (Geschmack und Sättigung) und die Billigkeit (Ersparnismöglichkeit). Durch eine solche Werbung kann wirklich Nachfrage nach Milcheiweißerzeugnissen geschaffen werden, ähnlich wie mit dem Schlagwort ‚Vitaminen‘ berechtigter- oder unberechtigterweise der Verbrauch vieler Nahrungsmittel gehoben wurde“ (Ziegelmayer, 1936, 145). Die Propaganda- und Konsumwelt des Nationalsozialismus knüpfte damit an gut begründbare und bis heute gängige Werbeformen an. Zugleich aber schuf sie – und auch das soll heute noch vorkommen – an eine selbst geschaffene und geglaubte Welt an, in der es darum ging, Zukünftiges so auszuleuchten, dass es die „Volksgenossen“ mitzog, das Anvisierte dann doch erreichte. Entsprechend konnten objektiv wahrheitswidrige Wunschwelten eröffnet werden: „Wo man geht und steht, spricht man vom Milcheiweiß-Brot, hervorgerufen durch die vorzügliche Reklame, die durch Radio, durch die Zeitung und durch die Vorträge […] durchgeführt ist. Ob beim Friseur, ob in der Wirtschaft, ob im Zigarrenladen, überall wird gefragt“ (Richard Lubig, Das neue Milcheiweiß-Brot. Beginn des Rezeptdienstes, RBKZ 36, 1934, 555). Das waren verlogene Aussagen der Macher, Aussichten auf ihren möglichen Sieg. Die Werbung für das Milcheiweißbrot wurde vom Reichskommissariats für die Vieh-, Milch- und Fettwirtschaft und den regionalen Milchwirtschaftsverbänden getragen, die Innungen unterstützten. Hausfrauen standen als Verwalterinnen des Wirtschaftsgeldes im Mittelpunkt der Werbe- und Propagandaanstrengungen.

Der angekündigte Werbefeldzug setzte reichsweit Mitte Januar 1935 ein (Stand der Milcheiweißbrotaktion, Der Weckruf 22, 1935, 218). Er vertiefte und verbreiterte die oben näher vorgestellten sechs Positionierungen des neuen Produktes, hatte ansonsten den Charme des Unbedingten, des Einhämmerns: „Durch den immerwährenden Hinweis auf das neue Milcheiweißbrot wird jeder Verbraucher unbedingt aufmerksam werden müssen. ‚Milcheiweißbrot‘ muß unbedingt zu einem volkstümlichen Begriff werden“ (Werbung für das Milcheiweißbrot, Der Weckruf 22, 1935, 66-67). Dies sollten auch die Bäcker vorantreiben. Sie ergänzte und erweiterte vor allem die Presseberichterstattung.

Den Übergang zu einer intensiveren öffentlichen Werbung markierten im Februar und März 1935 zahllose Werbeumzüge. In Hannover trugen beispielsweise vier berufsgekleidete Bäckergesellen zwei Riesenbrote durch die Innenstadt, Lautsprecherwagen tönten vom neuen Milcheiweißbrot (Zwei Brote wandern durch die Stadt, Hannoverscher Kurier 1935, Nr. 69 v. 10. Februar, 10). Zwei Wochen später rollten die Lautsprecherwagen neuerlich, spielten nun jedoch flotte Märsche. Im Mittelpunkt aber stand eine Wagenkolonne, darunter ein feierlich geschmückter Vierspänner. Transparente forderten: „Eßt Milcheiweißbrot!“ (Hannoverscher Kurier 1935, Nr. 91 v. 23. Februar, 10). Die Wirtschaftswerbung Niedersachsen bewegte sich damit in der Tradition des Reichsmilchausschusses. Ähnliches gab es in vielen Städten. Teils blieb es bei Propagandawagen, teils wurden aber auch Proben an die Passanten verteilt. In Düsseldorf sollen es Anfang März 20.000 sauber verpackte Schnitten gewesen sein (3000 besuchen die Ausstellung „Täglich Brot“, Heimat-Zeitung 1935, Nr. 18 v. 2. März, 1).

Deutlich breitenwirksamer waren mehrere Flugblätter, die einerseits durch die Bäcker als Beigabe beim Einkauf verteilt wurden. Sie versuchten, den recht altbackenen Slogan „Milch und Brot machten Wangen rot“ zu popularisieren. Der knüpfte an bekannte Redewendungen an, etwa an „Salz und Brot macht Wangen rot“. Er war jedoch auch eine Umdeutung einer gänzlich anders verstandenen Sentenz: „Milch und Brot macht Wangen rot“ stand traditionell eben für genügend Milch, genügend Brot, getrennt gegessen (Fürs Haus 9, 1890, Probenummer, 6). Und zugleich war er wenig originell, gab es doch bereits kommerzielle Slogans wie „Union-Brot macht Wangen rot!“ (Wochenblatt für Zschopau und Umgegend 1934, Nr. 80 v. 6. April, 4).

Sloganwerbung ohne Kraft (Deutschland-Berichte 2, 1935, Nr. 9, A-40)

Die Flugblätter priesen das Milcheiweißbrot als Volksnahrungsmittel, als neuen Standard: Es war kräftigend, stärkend, nahrhaft, wohlschmeckend, leichtverdaulich und frischbleibend, gab Kraft, förderte die Gesundheit, verband Stadt und Land. Ein Brot für alle – und auch die Werbung zielte auf alle möglichen Käufergruppen, unterschied kaum Zielgruppen. Der positiv-preisende Tenor wurde durch Ängste vor Unterversorgungen gesteigert. Das Milcheiweißbrot helfe gegen den Eiweißmangel, ergänze andere Grundnahrungsmittel, erschließe das pflanzliche Eiweiß besser.

Die Gefahr des Eiweißmangels (Deutschland-Berichte 2, 1935, Nr. 9, A-40)

Flugblätter wurden aber auch an die Frauenorganisationen gesandt. In Schulen wurden Klassensätze verteilt, um sie im Unterricht zu besprechen, um über die Kinder die Eltern zu erreichen. „Die Milch auf der Walze“ spielte mit der Faszination der Technik, der Transformation der Kinder bestens vertrauten flüssigen Vollmilch in trockene Formen (Stolzenauer Wochenblatt 1935, Nr. 37 v. 13. Februar, 1). „Geburtsanzeige“ spielte mit der Kraft des umgestaltenden Geistes, mit der Vorstellung guter sorgender Mächte, sei es der Wissenschaft, sei es des Staates (Die Werbung für das Milcheiweißbrot nimmt ihren Fortgang, Der Weckruf 22, 1935, 487). Spätere Flugblätter spannen solche Geschichten weiter, erzählten das „Märchen“ vom Milcheiweißbrot. Darin präsentierte man das neue Volksnahrungsmittel als Teil der „Erzeugungsschlacht“, wies den Kritikaster „Freund Alleswisser“ in die Schranken, der an Brote aus den „hungrigen Kriegs- und Nachkriegsjahren“ erinnerte. Die Eltern sollten nachdenken, dann handeln: „Schicke also Deinen kleinen Hansi oder Deine kleine Gretl zum Bäcker und mache einen Versuch! Du wirst sicherlich zufrieden sein und Deine Kinder werden mit Stolz ein Stück Milcheiweißbrot zur Schule tragen und dann wird der Lehrer oder die Lehrerin lächelnd und freudig sagen: So, das ist ein wackeres Kind, es ißt sein Stück Brot und kämpft mit im Kampf um eigenes – um deutsches Brot“ (Verbo – Der Rottum-Bote 1935, Nr. 70 v. 22. März, 8). Propaganda appellierte an das Gute, an das heilige deutsche Brot, bis heute eines „unserer“ Vorzeigeprodukte.

Das Milcheiweißbrot wurde zugleich aber von Frauenverbänden reichsweit propagiert. Kleine Ausstellungen und Hausfrauenabende besaßen einen Januskopf von Geselligkeit und verpflichtender „Aufklärung“. Die Amtsleiterinnen der NS-Frauenschaft erhielten gesonderte Schulungsblätter, Vollzug war zu melden. Schon Ende 1934 waren an vielen Orten Proben verteilt worden – selbst wenn das Brot nicht wirklich zu kaufen war (Gießener Anzeiger 1934, Nr. 279 v. 17. November, 10; Erzgebirgischer Volksfreund 1934, Nr. 277 v. 28. November, 3). Im Januar tourten Wissenschaftler wie Schweigart, Moog und Hennewig, beschworen die Magermilchverwertung, die „Selbstdisziplin vom Erzeuger wie vom Verbraucher“, priesen die gut haushaltende „planmäßige Volkswirtschaft“, beantworteten im Hausfrauendialog auch Fragen (Vom Detmolder Hausfrauenbund, Lippische Landes-Zeitung 1935, Nr. 8 v. 10. Januar, 8; Hausfrauen und Marktregelung, Münsterischer Anzeiger 1935, Nr. 27 v. 16. Januar, 3; Speisenausstellung der Frauenwirtschaftskammer, Hamburger Fremdenblatt 1935, Nr. 36 v. 5. Februar, 6).

Präsentation von Milch-, Käse- und Brotvarianten während einer Veranstaltung der NS-Frauenschaft in Mannheim (Neue Mannheimer Zeitung 1935, Nr. 85 v. 20. Februar, 7)

Charakteristischer noch war gemeinsames Verkosten in trauter lokaler Runde. Das war auch typisch für parallel stattfindende Ausstellungen, etwa der Berliner „Grünen Woche“, der Düsseldorfer Fachausstellung „Täglich Brot“ oder aber den noch üblichen „Braunen Messen“. Die Auswirkungen sind nicht wirklich einzufangen, in der Presse aber klang es appetitanregend: „Da ist zunächst das neue Milcheiweißbrot, hübsch knusprig, in länglichen Formen gebacken, sieht es appetitanregend aus und schmeckt, wie eine Kostprobe bewies, einfach wunderbar“ (Streiflichter von der Schau „Täglich Brot“, Der Mittag 1935, Nr. 52 v. 3. März, 8). Mit etwas mehr Abstand besehen, handelte es sich jedoch um eine Art Fremdbeglückung. Standen bei Hausfrauenveranstaltungen ansonsten oft selbst zubereitete Speisen im Mittelpunkt, so war es nun ein von Bäckern hergestelltes, nur als Fertigware zu erprobendes Milcheiweißbrot. Die Hausfrauen wurden als Konsumentinnen angesprochen, ihre haushälterischen Fertigkeiten noch nicht herausgefordert. Das sollte in den folgenden Jahren anderes werden, insbesondere beim „Kampf dem Verderb“.

Werbung für Rundfunkwerbung (Rheinische Bäcker- und Konditor-Zeitung 37, 1935, 38)

Der Werbefeldzug für das Milcheiweißbrot nutzte zudem gezielt audiovisuelle Medien. Audiovisuelle Medien faszinierten schon vor der Machtzulassung nationalsozialistische Kader, die rasche Übernahme der Kontrolle des Films und des Rundfunks durch das neu gegründete Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda diente der Machtsicherung, der Machtausweitung. Die NS-Illustrierte „Illustrierter Beobachter“ besaß seit 1931 eine gesonderte Rubrik „Der Funk-Beobachter“, und schon im Februar 1933 gründete der parteieigene Franz-Eher-Verlag die bald erfolgreichste Programmzeitschrift der NS-Zeit, den „NS-Funk“.

Entsprechend diente auch der Rundfunk der Propagierung des Milcheiweißbrotes. Dies war nicht Werbung, sondern eine staatspolitische Aufgabe. Einerseits wandte man sich im Januar 1935 zwei Wochen lang direkt an die Hausfrau, machte sie während der kurz vor Mittag ausgestrahlten „Stunde der Hausfrau“ mit sogenannten Werbesprüchen, also in der Regel gereimten Jingels, auf das neue Produkt aufmerksam. So könne sie am „Aufbau der deutschen Wirtschaft und an der Gesundung unseres Volkes gewissenhaft mitarbeiten“ (Milcheiweißbrot, Lippspringer Anzeiger 1935, Nr. 13 v. 16. Januar, 8).

Doch es gab auch eine Art Bildungsprogramm, also moderierte Gespräche über aktuelle Themen. Am 8. Februar 1935 diskutierten der Ingenieur Emil Moog, Abteilungsleiter des Rheinisch-westfälischen Milchwirtschaftsverbandes sowie der 33-Jährige „alte Kämpfer“ Richard Lubig, Reichsbildungsobmann des Bäckerhandwerkes, in der Nachkriegszeit bekannt für sein Laktasebrot und das sog. Schaumsauerverfahren, über die Frage „Kennen Sie schon das Milcheiweißbrot?“ Stichwortgeber war Karl Holzamer (1906-2007), späteres NSDAP-Mitglied, langjähriger SWF-Rundfunksratvorsitzender und von 1962 bis 1977 Intendant des ZDF. Lubig lobte die Schmackhaftigkeit des neuen Brotes, Moog eher den Gesundheitswert (Das Milcheiweiß-Brot im Rundfunk, RBKZ 37, 1935, 75-76).

Inszenierung der Betriebsgemeinschaft: Gemeinschaftliches Hören einer Rundfunksendung über das Milcheiweißbrot in einer Backstube (Rheinische Bäcker- und Konditor-Zeitung 37, 1935, 75)

Breitenwirksamer waren wohl die von April bis Juni 1935 in den Kinos laufenden Werbekurzfilme. Hinzu kamen reichsweit präsentierte „Ton-Diapositive“, also vertonte, mit einem kurzen Merkspruch erläuterte Werbebilder. Auch es blieb nicht beim Sehen, denn viele Kinos boten parallel Milcheiweißbrot als gesunden Snack an (Die Werbung für das Milcheiweißbrot nimmt ihren Fortgang, Der Weckruf 22, 1935, 487). Eine größere Präsenz in den Gaststätten scheiterte jedoch (Milcheiweißbrot in den Gaststätten, Hamburger Fremdenblatt 1935, Nr. 142 v. 23. Mai, 4).

Nicht näher eingehen muss man auf die nicht kleine Zahl populär gehaltener Propagandaartikel. Trotz der Affinität zu audiovisuellen Massenmedien gründete der Aufstieg der NSDAP immer auch auf der Presse, wenngleich der Ausbau der eigenen Verlagsmacht relativ spät einsetzte, die SPD- und Zentrumspresse Anfang 1933 weit höhere Auflagen aufwies. Der Parteivorsitzende Adolf Hitler (1889-1945) betonte immer wieder: Die Presse „besorgt in erster Linie diese ‚Aufklärungsarbeit‘ und stellt damit eine Art von Schule für die Erwachsenen dar“ (Die ‚öffentliche Meinung‘ und ihre Fabrikation!, Illustrierter Beobachter 6, 1931, 453).

Insgesamt variierten die vielgestaltigen Propagandaartikel, die meist von lokalen Akteuren platziert wurden, die bereits hinlänglich bekannten Weisen. Es galt mit Magermilch zum Vorteil aller zu haushalten (Eiweiß von 20 Millionen Schweinen, Weißeritz-Zeitung 1934, Nr. 275 v. 26. November, 7), den Sinn des neuen Volksnahrungsmittels zu unterstreichen, das Bild des sorgenden Staates zu unterfüttern (Flörsheimer Zeitung 1934, Nr. 146 v. 6. Dezember, 2; Etwas vom Brotbacken. Ein Wort an die Hausfrau, Lippspringer Anzeiger 1934, Nr. 288 v. 12. Dezember, 8). Wie schon in den Flugblättern präsentierte man die Milchtrocknung als wissenschaftliches Husarenstück, als Milch in der Tüte (Der Neuling auf dem Frühstückstisch, Generalanzeiger für Bonn und Umgegend 1934, Nr. 15076 v. 2. November, 3). Und man nahm immer wieder die Hausfrau in die Pflicht: Bringt „das vorzügliche Milcheiweißbrot auf den Tisch! Ihr seid es der besseren Ernährung unseres Volkes schuldig“ (Hausfrauen, paßt mal auf!, Niederrheinische Landeszeitung 1934, Nr. 288 v. 13. Dezember, 5).

Im Rahmen des Werbefeldzuges 1935 konzentrierten sich die Propagandaartikel zunehmend auf die Eiweißfrage, auf die damit verbundene Sorge der Frau für Kinder und Mann (Das neue gute Brot, Wittener Volks-Zeitung 1935, Nr. 25 v. 30. Januar, 3; „Bitte, geben Sie ein gut ausgebackenes Milcheiweiß-Brot“, Hildener Rundschau 1935, Nr. 45 v. 22. Februar, 3). Zudem finden sich nun reichsweit platzierte Artikel für die bunten Seiten und Wochenendbeilagen. Sie simulierten teils Alltagssituationen, etwa Gespräche zwischen bürgerlichen Hausfrauen (Erlauschtes vom Kaffeeklatsch, Bremer Zeitung 1935, Nr. 76 v. 17. März, 22). Da erschien die freundliche Ratgeberin, die von Frau zu Frau das Milcheiweißbrot vorstellte und pries (Liesel Wulff, Milcheiweißbrot, Die Glocke am Sonntag 1935, Nr. 6 v. 10. Februar, 20; Sächsische Volkszeitung 1935, Nr. 35 v. 10. Februar, Beil. Die praktische Hausfrau, s.p.; Oldenburger Landwirt 29, 1934, Nr. 49, 1). Und da war Milcheiweißbrot als Waffe gegenüber dem feindlichen Ausland, als Teil der Ersatzmittelwirtschaft, als Pendant zum synthetischen Treibstoff, den neuen Kunstfasern: „Wir tanken Holz. Wir essen Milcheiweißbrot. Wir haben eine fabelhafte funktionierende Marktordnung geschaffen. Wir haben Wunder gewirkt“ (Fleischlose Tage, Altenaer Kreisblatt 1935, Nr. 256 v. 1. November, 1). Derartiges Selbstlob mündete fast zwingend in Sendungsbewusstsein. Wahrheitswidrig wurde behauptet, dass auch die Niederlande und die Schweiz ähnliche Spezialbrote entwickeln würden, dann auch Schweden (Ernährungsdienst 1934, Nr. 2, 2; Deutsches Brot wird in Schweden als Vorbild hingestellt, Die Glocke, Ausg. B 1937, Nr. 117 v. 1. Mai, 3). Wir sind wieder wer…