Nein, zum „20. Jahrhundert“ findet man kaum etwas im weltweiten Netz. Nun, nicht zum 20. Jahrhundert der Zeitmessung und der Historiker. Nein, das „20. Jahrhundert“ war eine Zeitschrift von kurzer Dauer. Etwas weniger als zwei Jahre, drei Jahrgänge lang, von August 1919 bis zum Mai 1921, erschien diese Wochenzeitschrift mit dem wohlklingenden Untertitel „Dokumente zur Zeitgeschichte“.

Titelvignette

Das vom Berliner August Scherl Verlag herausgegebene und vom Historiker Carl Mühling redaktionell betreute Periodikum war unmittelbarer Nachfolger der Illustrierte „Deutsche Kriegszeitung“ (1914-1919) und wurde schließlich in die Tageszeitung „Der Tag“ übergeleitet. Das „20. Jahrhundert“ unterstreicht den ausgeprägten Konservatismus und dann strikten Rechtsruck des Verlagshauses. Der Verleger August Scherl (1849-1921) hatte mit dem 1883 gestarteten „Berliner Lokal-Anzeiger“, vor allem aber mit der seit 1899 produzierten Illustrierten „Die Woche“ und der 1904 erworbenen „Sport im Bild“ neue Maßstäbe in der sog. Massenpresse und dem Photojournalismus gesetzt. Scherl, technisch stets interessiert, musste 1913 jedoch seinem extravaganten Lebensstil und einigen Misserfolgen Tribut zollen. Unter aktiver Mitwirkung der Reichsregierung verkaufte er den Verlag 1913 an den „Deutschen Verlagsverein“, der wiederum 1916 vom Krupp-Direktor und Wirtschaftslobbyisten Alfred Hugenberg (1865-1951) übernommen wurde. Dieser forcierte die nationalistische Ausrichtung des Scherl-Verlages, darunter auch die nach Kriegsbeginn als wöchentliche Beilage des „Berliner Lokal-Anzeigers“ erschienene „Deutsche Kriegszeitung“. Sie enthält wichtiges Bildmaterial zum Ersten Weltkrieg, vor allem aber über die Revolution 1918/19 und die Demilitarisierung. Militär- und Wirtschaftsinteressen dominierten die Berichterstattung, Freikorps wurden heroisch gefeiert, doch zugleich tolerierte und unterstützte man die sozialdemokratisch geführte Reichsregierung als Garant für Ordnung und den späteren Wiederaufstieg des Deutschen Reiches.

Werbung für das „20. Jahrhundert“ (Deutsche Kriegszeitung 1919, Nr. 30, 6)

Das „20. Jahrhundert“ begann nach der erzwungenen Unterzeichnung des Versailler Vertrages durch Repräsentanten der Reichsregierung am 28. Juni 1919. Das Programm klang profund: „Jetzt gilt es, aus den Lehren des Krieges […] die Erfahrungen zu ziehen zum Wiederaufbau unseres zerstörten Vaterlandes“ (Deutsche Kriegszeitung 1919, Nr. 30, 1). Für anfangs 20 Pfg. erhielten die Leser eine im Vierfarbdruck hergestellte Illustrierte mit einem – offiziell – nachgerade wissenschaftlichen Profil, nämlich Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und Wege in die Zukunft zu weisen. Politische und wirtschaftliche Themen sollten dominieren, Artikel fachkundiger Autoren das Blatt prägen. „Humor“ lockerte auf, alle Ausgaben erhielten zahlreiche Karikaturen. Hehr tönte die Ankündigung: Das „20. Jahrhundert“ „prüft unparteiisch und kritisch die Leistungen und Verfehlungen der Kriegsjahre, bahnt den Weg für neue Förderung, bekämpft die Hindernisse zur Wiedergesundung des Volkstums und wahrt die Interessen der deutschen Frau“ (Die Woche 21, 1919, 900). Dazu dienten nicht zuletzt ausgesuchte Dokumente zur Zeitgeschichte. Der Versailler Friedensvertrag lag der ersten Ausgabe bei.

Die Londoner Reparationskonferenz (20. Jahrhundert 3, 1921, 77)

Diese aber machte deutlich, dass wissenschaftliche Klarheit und Wahrheit nicht dominieren würden, stattdessen ein Manichäismus der Voreingenommenheit. Einerseits sollte, so der Mediävist und Redakteur Carl Mühling, „die Wahrheit über die Vergangenheit ans Licht“ gebracht werden, „und der andere Teil unserer Aufgabe“ läge in „der Erforschung der Mittel, durch die wir den Weg finden, der wieder empor zum Licht führt“ (20. Jahrhundert 1, 1919, Nr. 1, 2). Das bedeutete faktisch den Kampf gegen Versailles, zumal dessen Kriegsschuldparagraphen, und eine Einigung des deutschen Volkes unter „nationalen“ Vorzeichen. Das „20. Jahrhundert“ ist Ausdruck einer als Demütigung empfundenen und faktisch verleugneten Niederlage, ist zugleich aber Teil eines anschwellenden Klagenarratives von Verrat und Fremdherrschaft. Die drei Jahrgänge dokumentieren eine zunehmende Radikalisierung des deutschnationalen politischen Spektrums hin zu rechtsextremen, völkischen und rassistischen Deutungsmustern. Insbesondere die Karikaturen dienten dazu, die neue demokratische Regierung und ihre Repräsentanten zu schmähen und ihre auf Interessenausgleich zielenden Mechanismen zu diskreditieren.

Planskizze einer Autobahnauffahrt (20. Jahrhundert 3, 1921, 95)

Das „20. Jahrhundert“ enthält eine Reihe sachlicher und fundierter Artikeln, zumal zu Wirtschaftsthemen. Grundelemente betrieblicher und überbetrieblicher Rationalisierung wurden diskutiert, Großprojekte immer wieder vorgestellt und angepriesen. Talsperren- und Kanalbau, Flughäfen und Autobahnen wurden erörtert. Auch die angekündigten Frauenthemen lassen sich finden – wenngleich aus einer (seinerzeit gewiss dominanten) konservativeren Perspektive. Die Zeitschrift bot ferner (scheinbar) überraschende Einblicke in die Lebensreform, sei es in Porträts der Obstbaukolonie Eden, sei es im Kunst- und Körperertüchtigungsbetrieb in Hellerau. Letztlich aber findet der heutige Leser im „20. Jahrhundert“ vor allem Versatzstücke der Befindlichkeit einer gekränkten Nation. Die klaren, aggressiv gegen „Feinde“ geschleuderten Anwürfe verdecken kaum die fortgesetzte Suche nach dem Sinn des Weltkrieges, einer Suche, die nach dem Scheitern der Marneschlacht einsetzte und auf die keine überzeugende Antwort gefunden wurde. Die immer wieder präsentierten „Dokumente“ wurden regelmäßig aus dem Zusammenhang gerissen und einseitig und verfälschend diskutiert.

Wider die Erzbergerschen Finanzreformen (20. Jahrhundert 2, 1920, 49)

Zugleich spiegelte die Zeitschrift die Hilfslosigkeit und auch den Hass eines konservativen Bürgertums auf die (objektiv nur imaginierte) Machtübernahme vermeintlich kulturloser Sozialdemokraten. Die Eliten der Alliierten wurden nicht nur als Feinde dargestellte, sondern immer auch als Versager an der Kulturmission des (Wirtschafts-)Bürgertums. Die Revolution hatte demnach Sicherheit und Ordnung beseitigt, an deren Stelle trat ein nochmals erweiterter Bürokratismus und der moderne Steuerstaat. Schlimmer noch war der Druck der Straßenhorden, letztlich befehligt von den bolschewistischen Machthabern in St. Petersburg und Moskau. Je länger, je mehr verlagerte sich die Kritik auf die neuen demokratischen Machthaber und dann auch auf das parlamentarische System als solches. Matthias Erzberger (1875-1921) wurde als Verzichtler, als unfähiger Finanzminister, vor allem aber als verleumderischer Lump geschildert – obwohl es der DNVP-Heros Karl Helfferich (1872-1924) war, der den wackeren Zentrumsmann systematisch und böswillig denunziert hatte. Friedrich Ebert (1871-1925) galt als Gernegroß, als Prolet auf dem Präsidentenstuhl, sein Parteigenosse Hermann Müller (1876-1931) als schwachbrüstiger Beschreier einer im Blatt natürlich geleugneten „Reaktion“. Liberal-konservative Politiker, wie Außenminister Walter Simons (1861-1937) oder Reichskanzler Constantin Fehrenbach (1852-1926), galten ebenfalls als Erfüllungsgehilfen der Alliierten, die deutsche Wehr- und Wirtschaftskraft unterminierten und letztlich „undeutsch“ agierten. Zur Unterstützung einer „nationalen“ Position nutzte die Redaktion eine größere Zahl von ausländischen Karikaturen, mit denen die Härte der alliierten Maßnahmen und die Gefahr der Bolschewismus vermeintlich neutral belegt wurden. Entsprechende Versatzstücke lieferten etwa der sozialdemokratische „De Notenkraker“ (Niederlande), „Le Rire“ (Frankreich), „Avanti“ und „Asino“ (Italien), „The Sphere“ und „Bystander“ (Großbritannien), „Vikingen“ (Norwegen) sowie der „Nebelspalter“ (Schweiz).

Deutsche Kultur und „schwarze Schmach“ (20. Jahrhundert 2, 1920, 225)

Die rasche Radikalisierung des „20. Jahrhundert“ spiegelt sich nicht allein in der gewalttätigen Bildwelt der Zeitschrift, zumal den scheinbar grenzenlosen Demütigungen des deutschen Michels. Sie manifestiert sich auch in der weiteren Karriere der beiden wichtigsten Karikaturisten. Oskar Garvens (1874-1951) arbeitete lange Zeit als Bildhauer, ehe er zum nationalen Zeichner avancierte. Seit 1919 war er freier Mitarbeiter auch des Kladderadatsch, eines traditionsreichen liberalen und später liberalkonservativen Satireblattes, das nach 1919 zum de facto Parteiblatt der DNVP reüssierte und schon vor 1933 NS-Propaganda machte. Garvens wurde 1924 fester Mitarbeiter, agitierte dort gegen die Republik, die Sozialdemokratie und nicht zuletzt die im „20. Jahrhundert“ kaum bedachten Juden. Während der NS-Zeit war er ein hochgeehrter Künstler. Das galt noch stärker für Hans Schweitzer (1901-1980), der schon 1926 NSDAP-Mitglied wurde. Im Dienste völkischer und nationalsozialistischer Druckwerke stieg er zu einem der wichtigsten Bildkämpfer gegen die Weimarer Republik auf. Der NS-Staat verlieh ihm den bürgerlichen Adelstitel, den Professor; und Schweitzer durfte die Münzen und Briefmarken des Regimes mitgestalten.

Wahlaufruf zugunsten der DNVP (20. Jahrhundert 2, 1920, 321)

Das alles mag nicht im Detail bekannt sein, wohl aber im Grundsatz. Warum dennoch einen Blick in das „20. Jahrhundert“ werfen? Vielleicht, weil die emotionale Kraft der nationalistischen Bildwelten hier kondensiert auftritt und noch nicht so elementar abstoßend ist, wie etwa in den NS-Karikaturen des Zweiten Weltkrieges. Bilder, Dokumente und Texte des „20. Jahrhundert“ unterstreichen die Kontinuität des Ersten Weltkrieges bis weit in den „Frieden“ hinein. Sie verdeutlichen die von der heutigen Forschung klar benannten Fehler der Alliierten, die vielfältigen damit verbundenen Demütigungen nicht nur nationaler Kreise. Die Zeitschrift gibt einen guten, wenngleich sehr einseitigen Eindruck von den immensen Hypotheken der Weimarer Republik, deren öffentliches Bild heute immer wieder vom Scheitern 1930 bis 1933 geprägt ist, nicht aber vom überraschenden Weiterbestehen 1920/21 und dann vor allem 1923/24. Deutlich wird der ideologische Unterbau breiter, weitab des nationalen Lagers geführter Debatten über Wiederaufbau, Effizienz, Rationalisierung, die nicht zwingend revanchistischen Zielen folgten, ohne diese aber kaum gedacht werden können.

Das „20. Jahrhundert“ unterstreicht mit Bildgewalt die Unfähigkeit breiter Teile des Bürgertums zu einer kritischen Reflektion der Vorgeschichte und Geschichte des Krieges, insbesondere aber zu einer fundierten Analyse der eigenen Rolle inmitten dieser „Jahrhundertkatastrophe“. Sie zeigt, wie Nationalgefühl zum Nationalismus wurde und wie dieser dann in einen perfiden und auch für den Historiker nur schwer erträglichen Rassismus mündete. In diesem Falle richtete er sich noch kaum gegen Juden, sondern vorrangig gegen den (slawisch-proletarischen) „Bolschewismus“, die Fremdbestimmung der „undeutschen“ Bürokratie, die schwarzen Kolonialtruppen Frankreichs und die ungebildeten Slawen nebst ihrer „polnischen Wirtschaft“. Das „20. Jahrhundert“ ist eine reiche Quelle für Selbstbesinnung und einen ehrlich-analytischen Geschichtsunterricht. Denn viele der simplen und simplifizierenden Botschaften der Zeitschrift wirken auch heute noch, schwach zwar, doch immer noch glimmend. Angesichts eines erstarkenden Populismus und Nationalismus, angesichts einer noch dominanten, intellektuell aber vielfach hilflosen und kontraproduktiv agierenden Mitte kann ein Rückblick auf ein vor fast einem Jahrhundert erschienenes Periodikum erden und Kraft geben für strikten Widerspruch und argumentative Widertat.

Auch wenn man über das „20. Jahrhundert“ im weltweiten Netz praktisch nichts finden kann, so ist die Zeitschrift dennoch für jedermann kostenlos zugänglich. Natürlich nicht im digitalen Entwicklungsland Bundesrepublik Deutschland, sondern unter dem Stichwort „Zwanzigste Jahrhundert“ in der kalifornischen Datenbank Archive.org. Die drei Jahrgänge wurden digitalisiert von der John P. Robarts Research Library der University of Toronto – so wie mehr als 213.000 andere ihrer bibliographischen Einheiten, darunter mehr als 29.000 in deutscher Sprache.

Uwe Spiekermann, 5. Juni 2018

Unter den Büchern stach eines rot heraus, für zwei Euro hatte ich es mitgenommen. Ein mir unbekannter Walter Ehlert hatte es geschrieben, der Titel lautet etwas ungelenk „Gaardener Handel und Wandel in Geschichte und Geschichten“. In der Stadtbibliothek lag es gut in der Hand, das Titelbild aus einer Metzgerei war einladend, mehr Photos warteten im Innern. Ich erinnerte mich an einen alten Tatort – Borowski und die Kinder von Gaarden –, an dessen präzise Schilderung dieses „sozialen Brennpunktes“ in Kiel. Eine stolze Werftgeschichte, Zwangsabrüstung und Konversion, Deindustrialisierung, „Gastarbeiter“, Strukturwandel – da kann ein Sozial- und Wirtschaftshistoriker nicht nein sagen. Auch wenn das Buch offenbar von einem Amateur stammt, nicht von einem Profi – man hat ja seinen Dünkel.

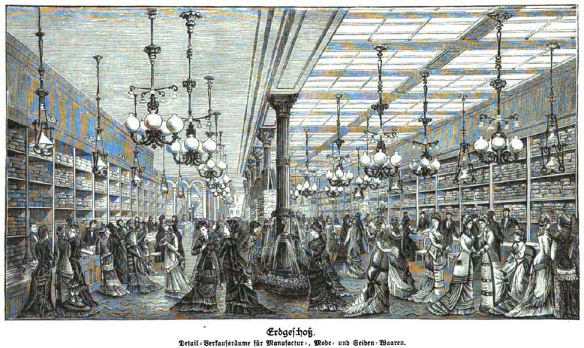

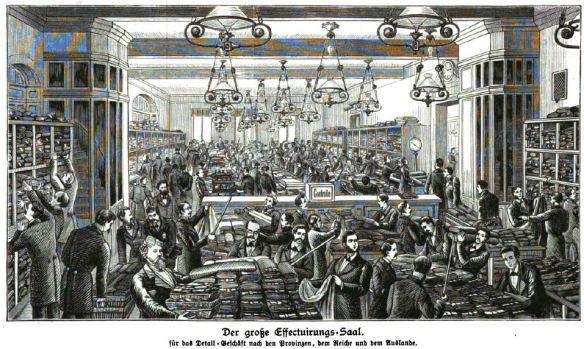

Unter den Büchern stach eines rot heraus, für zwei Euro hatte ich es mitgenommen. Ein mir unbekannter Walter Ehlert hatte es geschrieben, der Titel lautet etwas ungelenk „Gaardener Handel und Wandel in Geschichte und Geschichten“. In der Stadtbibliothek lag es gut in der Hand, das Titelbild aus einer Metzgerei war einladend, mehr Photos warteten im Innern. Ich erinnerte mich an einen alten Tatort – Borowski und die Kinder von Gaarden –, an dessen präzise Schilderung dieses „sozialen Brennpunktes“ in Kiel. Eine stolze Werftgeschichte, Zwangsabrüstung und Konversion, Deindustrialisierung, „Gastarbeiter“, Strukturwandel – da kann ein Sozial- und Wirtschaftshistoriker nicht nein sagen. Auch wenn das Buch offenbar von einem Amateur stammt, nicht von einem Profi – man hat ja seinen Dünkel. Zurück aus der Stadtbibliothek besah ich neuerlich meine Billigschätze, schaute genauer in dieses Buch – und blieb hängen. Der Band war offenkundig „unwissenschaftlich“. Er enthielt keine Fußnoten, eine „richtige“ Gliederung war nicht vorhanden. Stattdessen hat Ehlert 78 Miniaturen aneinandergereiht, ein Großteil davon mit Bildern bereichert. Keine Plastikbilder aus den so bequemen Bilddatenbanken, sondern „private“ Photos. Musiker im Tanzsaal, Fassaden von Läden, und zwar von kleinen. Ehrbare Bürger, Geschäftsleute und Arbeiter. Anzeigen, Inneneinrichtungen, Hinterhofblicke und immer wieder Gruppenphotos. Viele Frauen, denen man den Stolz auf ihr Geschäft noch ansieht, doch auch die schwere Arbeit. Männer waren hier noch welche, die Ordnung der Geschlechter und der Generationen war klar. Eine kleinbürgerliche Welt, wie sie professionelle Historiker so gern negieren, schreiben sie doch lieber über die „Macher“, die wichtigen Leute – oder aber über die Unterdrückten dieser Erde, denen sie so gerne eine Stimme verleihen; als ob sie diese Welt besser verstünden, ihre Hoffnungen und Sehnsüchte angemessener artikulieren könnten.

Zurück aus der Stadtbibliothek besah ich neuerlich meine Billigschätze, schaute genauer in dieses Buch – und blieb hängen. Der Band war offenkundig „unwissenschaftlich“. Er enthielt keine Fußnoten, eine „richtige“ Gliederung war nicht vorhanden. Stattdessen hat Ehlert 78 Miniaturen aneinandergereiht, ein Großteil davon mit Bildern bereichert. Keine Plastikbilder aus den so bequemen Bilddatenbanken, sondern „private“ Photos. Musiker im Tanzsaal, Fassaden von Läden, und zwar von kleinen. Ehrbare Bürger, Geschäftsleute und Arbeiter. Anzeigen, Inneneinrichtungen, Hinterhofblicke und immer wieder Gruppenphotos. Viele Frauen, denen man den Stolz auf ihr Geschäft noch ansieht, doch auch die schwere Arbeit. Männer waren hier noch welche, die Ordnung der Geschlechter und der Generationen war klar. Eine kleinbürgerliche Welt, wie sie professionelle Historiker so gern negieren, schreiben sie doch lieber über die „Macher“, die wichtigen Leute – oder aber über die Unterdrückten dieser Erde, denen sie so gerne eine Stimme verleihen; als ob sie diese Welt besser verstünden, ihre Hoffnungen und Sehnsüchte angemessener artikulieren könnten. Gaarden ist fern. Doch Ehlerts Geschichten docken an die schemenhaften Kenntnisse an, die wir noch an Zeiten haben, in denen man bei Meyer oder Christen kaufte, man zu Wöhler oder Walser ging und es noch Spezialisten wie den Pferdeschlachter Helf gab. All dies war Geschäft, doch fehlte das dröhnende Einerlei der inhaltsarmen Dauerwerbung, das einnehmend-abstoßende Ladenlächeln der Verkäufer. Ehlerts Geschichten können nostalgisch stimmen, doch sie sind es nicht. „Damals“ war es nicht besser, sondern nur anders. Ehlert hält dies fest. Und es ist dieses Andere, das uns immer wieder auf Geschichte und Geschichten verweist. Ja, es verändert sich alles, Heimat zerbröselt, ob gewollt oder nicht. Doch „das Leben“ kann auch verändert, kann gestaltet und gemeistert werden, steifen Brisen zum Trotz.

Gaarden ist fern. Doch Ehlerts Geschichten docken an die schemenhaften Kenntnisse an, die wir noch an Zeiten haben, in denen man bei Meyer oder Christen kaufte, man zu Wöhler oder Walser ging und es noch Spezialisten wie den Pferdeschlachter Helf gab. All dies war Geschäft, doch fehlte das dröhnende Einerlei der inhaltsarmen Dauerwerbung, das einnehmend-abstoßende Ladenlächeln der Verkäufer. Ehlerts Geschichten können nostalgisch stimmen, doch sie sind es nicht. „Damals“ war es nicht besser, sondern nur anders. Ehlert hält dies fest. Und es ist dieses Andere, das uns immer wieder auf Geschichte und Geschichten verweist. Ja, es verändert sich alles, Heimat zerbröselt, ob gewollt oder nicht. Doch „das Leben“ kann auch verändert, kann gestaltet und gemeistert werden, steifen Brisen zum Trotz.

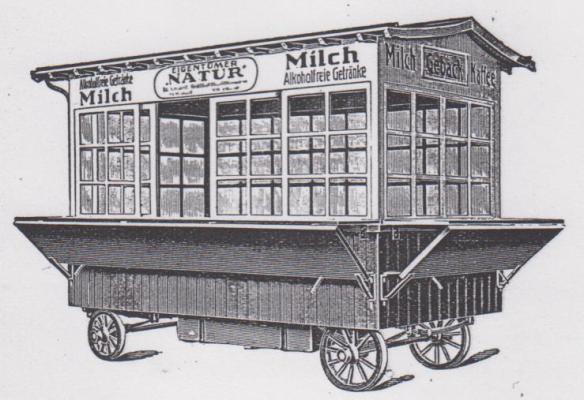

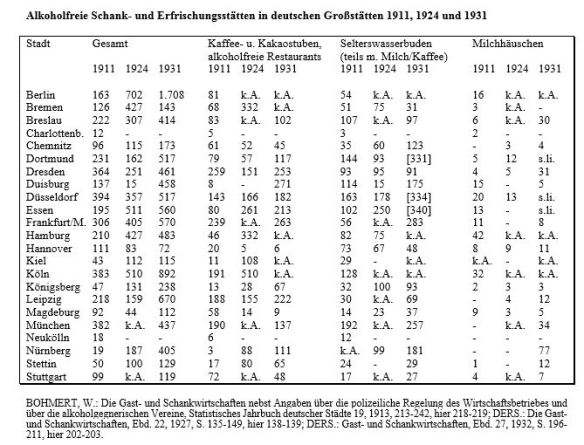

Die Milchhäuschen stehen aber auch für den tiefen Bruch, den der Erste Weltkrieg für die bürgerliche Mäßigkeitsbewegung bedeutete – und der zugleich den Weg hin zur späteren „Bude“, zum „Kiosk“ einläutete. Während in der Armee Alkohol trotz medizinischer Vorbehalte regelmäßig als Stimmungsheber und Erduldungsration verausgabt wurde, brach an der sog. Heimatfront die regelmäßige Milchzufuhr fast vollends zusammen.

Die Milchhäuschen stehen aber auch für den tiefen Bruch, den der Erste Weltkrieg für die bürgerliche Mäßigkeitsbewegung bedeutete – und der zugleich den Weg hin zur späteren „Bude“, zum „Kiosk“ einläutete. Während in der Armee Alkohol trotz medizinischer Vorbehalte regelmäßig als Stimmungsheber und Erduldungsration verausgabt wurde, brach an der sog. Heimatfront die regelmäßige Milchzufuhr fast vollends zusammen.