Das Volk, der große Lümmel – so klang es ironisch gebrochen in Heinrich Heines Wintermärchen, so klingt es bis heute in den Stuben von Gelehrsamkeit, Macht und Transformationswillen. Dort kennt man die Zukunft, weiß, warum sie nur so und nicht anders zu gestalten ist. Da die eigenen Händchen aber zu schwach zu deren Ausgestaltung sind, setzt man immer neue, alle möglichen Hebel in Bewegung, um den großen Lümmel in die zwingend richtige Richtung zu lenken. Dabei helfen Krisen und Kriege, denn dank ihnen können Traditionen und Routinen einfacher gebrochen werden. Und so schaffen und verstärken moderne Wissensgesellschaften immer neue Krisen und Krisennarrative, um Menschen zu motivieren und sie in eine lichte Zukunft zu lenken. Von den öffentlich propagierten Idealen pluraler Problembewältigung bleibt wenig übrig, wenn die Erde brennt, die Seuche Gegenmaßnahmen erfordert, Geld an allen Ecken und Enden fehlt, die russischen Dampfwalze alles planiert und die amerikanischen Freunde die vermeintlich gemeinsamen Werte nicht mehr teilen.

Was für eine Zeit der vermeintlichen „multiplen Krisen“ oder der „Multikrise“ gilt, galt ebenso während der Mobilisierungsdiktatur des Nationalsozialismus. Krisen wurden geschaffen und ausgerufen, mussten bekämpft und überwunden werden. Das Volk, das deutsche, schien willig zu sein, doch es bedurfte der Anleitung. Dabei stand, stärker noch als heute, die Transformation der Ernährung im Mittelpunkt, für die damals noch 40 bis 50 Prozent des Einkommens ausgegeben wurden.

Auf dem Weg zur „freiwilligen“ Verbrauchslenkung

Verbrauchslenkung bedeutete in den 1930er Jahren erst einmal eine Nationalisierung der Ernährung. Das deckte sich durchaus mit den Zielen der Agrar- und Wirtschaftspolitik während der Weimarer Republik, mit dem teils von amerikanischen Werbemethoden geprägten Agrarmarketing, das den Kauf deutscher Milch, deutschen Weins, deutscher Zigaretten, etc. propagierte (Uwe Spiekermann, Künstliche Kost. Ernährung in Deutschland, 1840 bis heute, Göttingen, 2018, 332-351). Nicht nur nationale Kreise forderten: „Bau‘ eigenen Weizen dir zum Brot; / Drauf streich‘ die eigene Butter; / Der deutschen Erde Glück und Not / Sei deine Nahrungsmutter!“ (Merkbüchlein für den deutschen Michel, Kladderadatsch 83, 1930, Nr. 44, 18)

Die Präsidialkabinette intensivierten diese Anstrengungen ab 1930, kokettierten mit Ideen der Autarkie, die seit den massiven Zollerhöhungen 1925 in der deutschen Öffentlichkeit breit und kontrovers diskutiert wurden (Eckart Teichert, Autarkie und Großraumwirtschaft in Deutschland 1930-1939. Außenwirtschaftspolitische Konzeptionen zwischen Wirtschaftskrise und Zweitem Weltkrieg, München 1984). Der Börsenkrach von 1929, vor allem aber der US-amerikanische Smoot-Hawley Zolltarif vom Juni 1930 verengten die handelspolitischen Freiräume weiter. Die US-Maßnahmen schränkten die Exporte deutscher Investitionsgüter massiv ein, verschärften die ohnehin prekäre Devisenlage des Deutschen Reiches und nahmen den Reparationszahlungen die ökonomische Grundlage (Kris James Mitchener, Kevin Hjortshoj O’Rourke und Kirsten Wandschneider, The Smoot-Hawley Trade War, The Economic Journal 132, 2022, 2500-2533). Das zuvor zumindest theoretisch noch hochgehaltene Prinzip der Meistbegünstigung fiel 1931, bilaterale Handelsabkommen gewannen weiter an Bedeutung. Während die Zölle stiegen, wurde die Devisen zunehmend staatlich bewirtschaftet, parallel wickelte man den Außenhandel vermehrt über Clearing-Systeme ab, ging also teilweise zum Tauschhandel über (Ralf Banken, Die wirtschaftspolitische Achillesferse des „Dritten Reiches“ […], in: Albrecht Ritschl (Hg.), Das Reichswirtschaftsministerium in der NS-Zeit, Berlin und Boston 2016, 111-232, insb. 161-175). Der deutsche Konsum wurde dadurch stark beeinflusst: Menge und Wert der importierten Genussmittel und Frischwaren sanken, auch die für die Milch- und Mastwirtschaft zentralen Futtermitteleinfuhren nahmen schon während der autoritären Phase zwischen Weimarer Republik und Nationalsozialismus drastisch ab. Parallel begünstigten die Präsidialregierungen deutsche Agrarprodukte: Seit 1930 musste Margarine immer auch deutsches Fett und zwischen 1931 und 1934 Backwaren vier bis fünf Prozent deutsches Kartoffelstärkemehl und Magermilch enthalten.

Importabhängigkeit des Deutschen Reiches 1931 (Illustrierte Technik 10, 1932, H. 15, V)

Das NS-Regime führte diese Maßnahmen großenteils weiter. Es profitierte von der bereits 1932 offenkundigen Verbesserung der wirtschaftlichen Lage, setzte zugleich aber auf zuvor undenkbare und mit Schulden finanzierte Maßnahmen zur Reduktion der Arbeitslosigkeit, kommunizierte diese mit zuvor unbekannter Wucht (Christoph Buchheim, Das NS-Regime und die Überwindung der Weltwirtschaftskrise in Deutschland, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 56, 2008, 383-414). Die finanz- und wirtschaftspolitischen Argumente für eine möglichst hohe Selbstversorgung galten weiter, wurden aber zunehmend ergänzt durch die rüstungs- und machtpolitischen Zielsetzungen des Regimes. Die schon aufgrund der notorischen Devisenschwäche des Deutschen Reiches kaum zu umgehende strikte Regulierung des Außenhandels wurde 1933 innenpolitisch ergänzt durch eine offensiv propagierte „Erzeugungsschlacht“, die propagandistisch überhöht auf „Nahrungsfreiheit“ zielte, auf eine Intensivierung der heimischen Agrarproduktion, auf eine Mobilisierung des ländlichen Arbeitskräftepotentials. Es galt, heimische Alternativen zur „Auslandsware“ zu fördern, die Milchwirtschaft, die Käseproduktion, den vernachlässigten Obst- und Gemüsesektor, die Herstellung pflanzlicher Öle und vieles mehr. Diese Maßnahmen wurden in ein neues regulatives und institutionelles Korsett gepresst: Der im September 1933 entstandene Reichsnährstand war ein vielfach begrüßter Zwangszusammenschluss der gesamten Ernährungswirtschaft, also der Landwirtschaft, des verarbeitenden Gewerbes und des Einzelhandels. Diese „größte Wirtschaftseinheit der Welt“ (Adam Tooze, Ökonomie der Zerstörung. Die Geschichte der Wirtschaft im Nationalsozialismus, München 2007, 226) zielte auf die korporatistische Regulierung und Koordinierung der Erzeugung, des Absatzes, der Preise und Preisspannen.

Begrenzte Erfolge wurden erzielt, doch Selbstversorgung blieb unerreichbar. Agrarimporte kosteten 1936 3,5 Mrd. Reichsmark, machten 35,5 Prozent aller Einfuhren aus (Avraham Barkai, Das Wirtschaftssystem des Nationalsozialismus […], Frankfurt/M. 1988, 235). Ohne die Zufuhren wäre die Eiweißversorgung gefährdet gewesen, war die „Fettlücke“ auch nicht ansatzweise zu schließen. Seit 1936, seit dem Übergang zum zweiten Vierjahresplan, traten daher die schon zuvor durch Deutsche oder Braune Wochen oder auch die Kampagne „Deutsche Weihnacht! Deutsche Gaben!“ adressierten Konsumenten verstärkt in den Blickpunkt der Funktionseliten: „So scherzhaft es klingt, es ist bitterer Ernst: das deutsche Volk braucht einen politischen Magen“ (Der politische Magen, Nationalsozialistische Partei-Korrespondenz 1936, Nr. 256, Bl. 1). Neben die Erzeugungsschlacht trat mit der Propagandakampagne „Kampf dem Verderb“ eine vorwiegend von den Hausfrauen umzusetzende „Erhaltungsschlacht“ zur möglichst umfassenden Nutzung der heimischen Ressourcen. Ersatzmittel wurden als Austauschprodukte gefördert, die Vorratswirtschaft intensiviert. Lange vor Kriegsbeginn begann eine „freiwillige Verbrauchslenkung“ (Gesunde Vorratswirtschaft, Nachrichten für Stadt Elsfleth und Umgebung 1936, Nr. 16 v. 6. Februar, 3). Die später im Detail zu analysierende Kampagne „Roderich, das Leckermaul, und Gemahlin Garnichtfaul“ spiegelte die Breite der nun tagtäglich eingesetzten propagandistischen Mittel. Schon während der Weimarer Republik und der Präsidialkabinette begonnene Maßnahmen wurden fortgeführt und intensiviert, die militärischen und politischen Ziele mündeten in einen aufeinander bezogenen Kranz von „Aufklärung, Werbung, Propaganda, Reglementierung und schließlich Zwang“ (Gustavo Corni und Horst Gies, Brot, Butter, Kanonen. Die Ernährungswirtschaft in Deutschland unter der Diktatur Hitlers, Berlin 1997, 355). Die explizite Lenkung der Konsumenten hieß aber auch, dass sich die anvisierte Selbstversorgung „als eine Utopie erwiesen“ habe (Die Reichsspeisekarte, Der Deutsche in Polen 4, 1937, Nr. 4, 11).

Nationaler Einkauf zwischen Ehrenpflicht und neuen Güte- und Herkunftszeichen (Schwarzwald-Bote 1933, Nr. 257 v. 3. November, 4; Bremer Nationalsozialistische Zeitung 1933, Nr. 73 v. 21. März, 5)

Diese begriffliche Differenzierung ist wichtig, um den Wandel der staatlich-korporatistisch eingesetzten Mittel einzufangen. Festzuhalten ist jedoch, dass mit Ausnahme der ja schon vor dem Krieg einsetzenden Rationierungen, die Wirtschafts- und Konsumpolitik mit Propaganda engstens verwoben war. Der Begriff selbst war Anfang der 1930er Jahre noch positiv besetzt, nicht nur bei den politischen und akademischen Eliten mit ihrem steten Drang nach wissensbasierter Optimierung und Massenführung. Propaganda war eben nicht spezifisch nationalsozialistisch, sondern wurde als ein notwendiges Grundelement moderner technischer Gesellschaften verstanden (Jacques Ellul, The Technological Society, New York 1964 [französisches Original von 1954]; ders., Propaganda. Wie die öffentliche Meinung entsteht und geformt wird, Frankfurt/M. 2021 [erstmals 1962]). Propaganda im engeren Sinne entstand in demokratischen Gesellschaften, vorwiegend in Großbritannien, Frankreich und den USA im späten 19. Jahrhundert. Propaganda war (und ist) in einer effizienten arbeitsteiligen Gesellschaft strukturell notwendig, ermöglichte dem Einzelnen Orientierung, koordinierte Individuen und Gruppen, verringerte die Kosten des verzahnten Miteinanders unterschiedlicher Interessen, unterschiedlicher Praktiken. Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass Kernpunkte der eben nur teilweise „nationalsozialistischen“ Verbrauchslenkung auch die heutige Ernährungs- und Gesundheitspolitik prägen. Begründungen verändern sich, zielgerichtete hierarchische Interventionen werden fortgeführt. Das Volk, der große Lümmel.

Verbrauchslenkung als Maßnahmenbündel

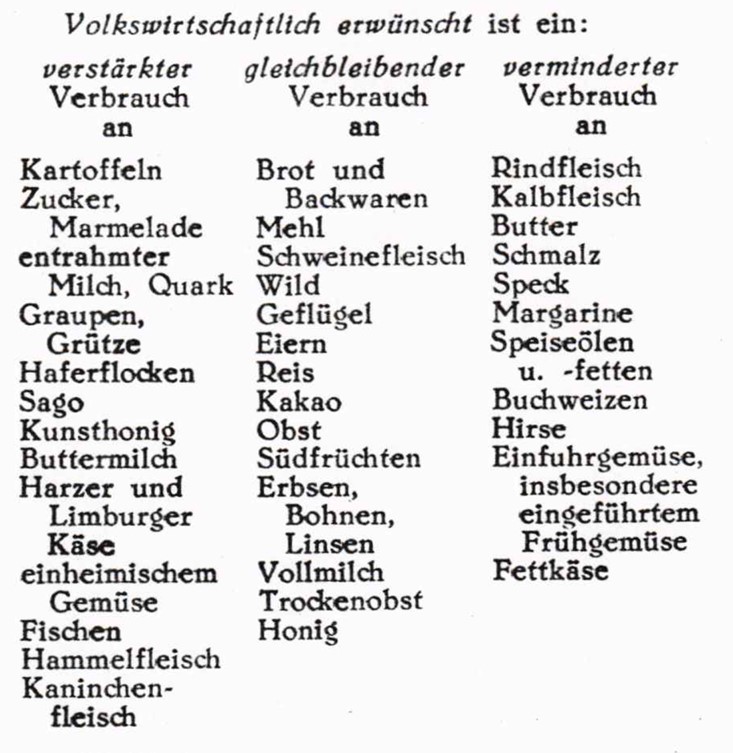

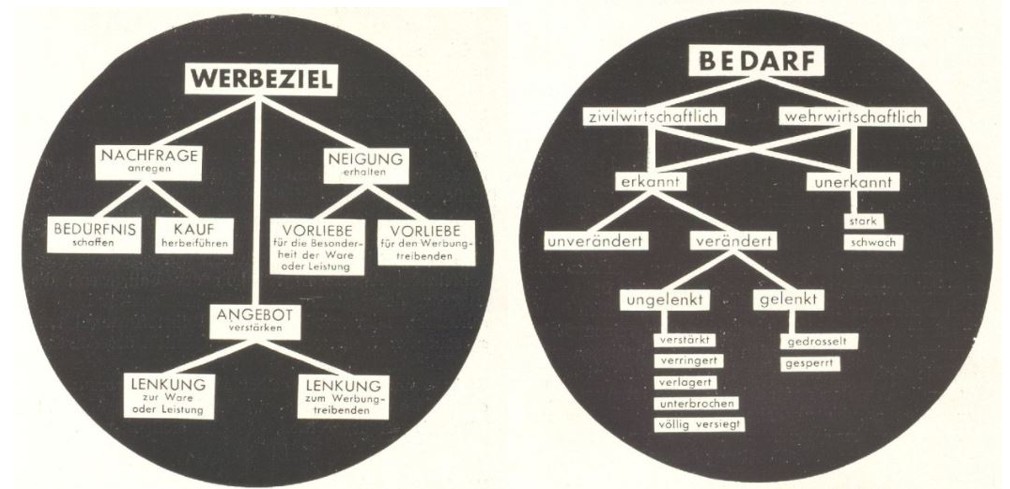

Zielsetzungen der nationalsozialistischen Verbrauchslenkung (Wochenbericht des Instituts für Konjunkturforschung 9, 1936, 196)

Die Verbrauchslenkung, die es auch für andere Gütergruppen und Dienstleistungen gab, zielte auf eine aus Sicht des NS-Regimes wünschenswerte Erhöhung resp. Verminderung des Konsums bestimmter Lebens- und Genussmittel. Sie galten als Stoffträger, die Bedarfsrechnungen der Ernährungswissenschaften standen Pate, die seit den 1920er Jahren zunehmend akzeptierte „neue“ Ernährungslehre hatte die Bedeutung gerade von Mineralstoffen und Vitaminen für Gesundheit und Leistungsfähigkeit folgenreich unterstrichen (Spiekermann, 2018, 412-418). Darauf baute man auf, zielte auf einen im Systemsinne möglichst effizienten Umgang mit den verfügbaren Ressourcen.

Eine vom Institut für Konjunkturforschung entwickelte und im Dezember 1936 verbreitete Übersicht der erforderlichen Umstellungen diente machtpolitisch einer möglichst blockadefesten Selbstversorgung des Deutschen Reiches. Sozialpolitisch zielte sie auf einen staatlich festgesetzten „fairen“ Ausgleich der Ansprüche innerhalb der Wertschöpfungsketten sowie einer auch rassenpolitisch erwünschten Stärkung von Land und Landwirtschaft. All dies bedeutete eben nicht „eine mehr oder weniger offensichtlich durchgesetzte Rationierung“ (Utz Maas, Als der Geist der Gemeinschaft eine Sprache fand. Sprache im Nationalsozialismus, Opladen 1984, 32), denn mögliche Erfolge resultierten just aus der propagierten Glaubwürdigkeit, der Fairness, der Akzeptanz der neuen Konsumweisen. Der Lebensmittelverbrauch sollte möglichst heimisch sein, möglichst saisonal, möglichst gesund, auskömmlich und schmackhaft. Tierische Produkte waren keineswegs verpönt, doch insbesondere Rindfleisch und animalische Fette sollten weniger verzehrt werden. Der Anteil pflanzlicher Kost, insbesondere von Kartoffeln, Kohl- und Wurzelgemüse, sollte deutlich gesteigert werden. Die immer wieder diskutierten, schon während der Weltwirtschaftskrise offenkundigen Eiweißdefizite sollten durch verstärkten Verzehr von Seefisch, Magermilch und Milchprodukten verringert werden. Angesichts des außer Kraft gesetzten marktwirtschaftlichen Preismechanismus bedurfte eine derartige Verbrauchsumgestaltung zugleich allgemeiner Geschichten, steter Propaganda. Aufrüstung und Kriegsziele wurden nicht diskutiert, angesichts der immer wieder hervorgehobenen Bedrohung durch die Siegermächte des Ersten Weltkrieges waren die vermeintlich friedenswahrenden Gegenmaßnahmen des Deutschen Reiches jedoch allseits bekannt. Die Verbrauchslenkung wurde nicht plump aufgedrängt, sondern nutzte die generelle Bereitschaft der Bevölkerung, sparsam, national, regional und im Sinne der machtpolitischen Ziele des Regimes zu konsumieren. Allein bei den kolonialen Massengütern Kaffee und Tabak gab es deutliche Differenzen. Angesichts der wachsenden Einkommen führten sie zu steigenden Importen und gefährdeten tendenziell Aufrüstung und Kriegsbereitschaft.

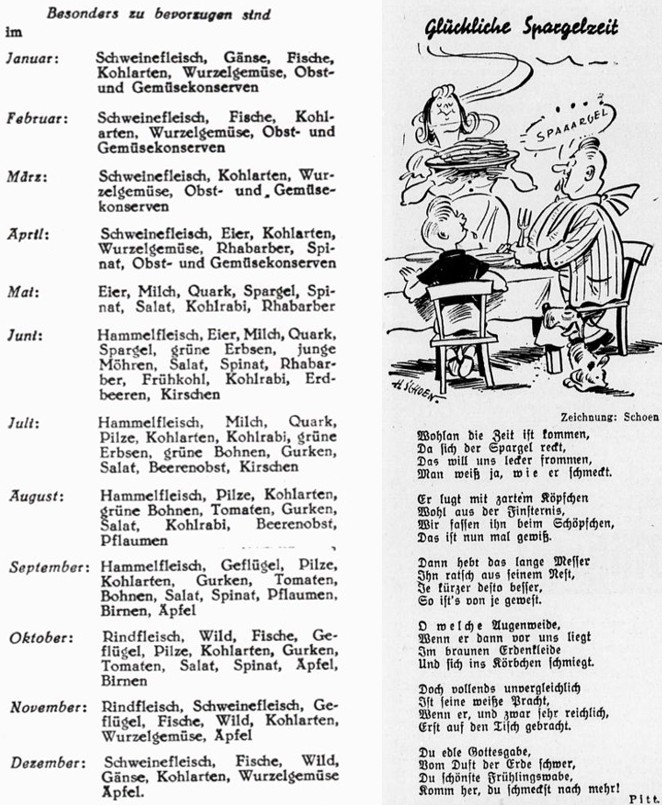

Saisonale Umstellung der deutschen Ernährung: Reichspeisekarte und propagandistische Präsentation eines saisonalen Frühgemüses (Wochenbericht des Instituts für Konjunkturforschung 9, 1936, 196 (l.); Beobachter für das Sauerland 1939, Nr. 120 v. 5. Mai, 1)

Die Blaupause für die „freiwillige“ Verbrauchslenkung lieferte die vom Institut für Konjunkturforschung, dem heutigen Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, vorgestellte „Reichsspeisekarte“ (A[lfons] Moritz, Wertvolle Ergänzungen der Erzeugungsschlacht, Milchwirtschaftliches Zentralblatt 68, 1939, 57-62, hier 57). Eine Selbstversorgung des Deutschen Reiches schien demnach weiter möglich. Angesichts des Zusammenbruchs des internationalen Warenaustausches und der Klima- und Produktionsbedingungen der deutschen Agrarproduktion könne der Verbraucher aber nicht länger verlangen, „daß ihm zu jeder Zeit alle Nahrungsmittel lediglich seinen persönlichen Wünschen entsprechend zur Verfügung stehen“ (Volksernährung aus deutschem Boden. Richtlinien für die Verbrauchslenkung auf dem Gebiete der Ernährung, Wochenbericht des Instituts für Konjunkturforschung 9, 1936, 195-196, hier 195). Wichtig sei jedoch nicht nur die Grobsteuerung – mehr pflanzliche Lebensmittel, weniger (tierisches) Fett – sondern insbesondere eine Abfederung saisonaler Angebotsschwankungen (dies ignoriert Hartmut Berghoff, Methoden der Verbrauchslenkung im Nationalsozialismus. Konsumpolitische Normensetzung zwischen totalitärem Anspruch und widerspenstiger Praxis, in: Dieter Gosewinkel (Hg.), Wirtschaftskontrolle und Recht in der nationalsozialistischen Diktatur, Frankfurt a.M. 2005, 281-316, hier 310).

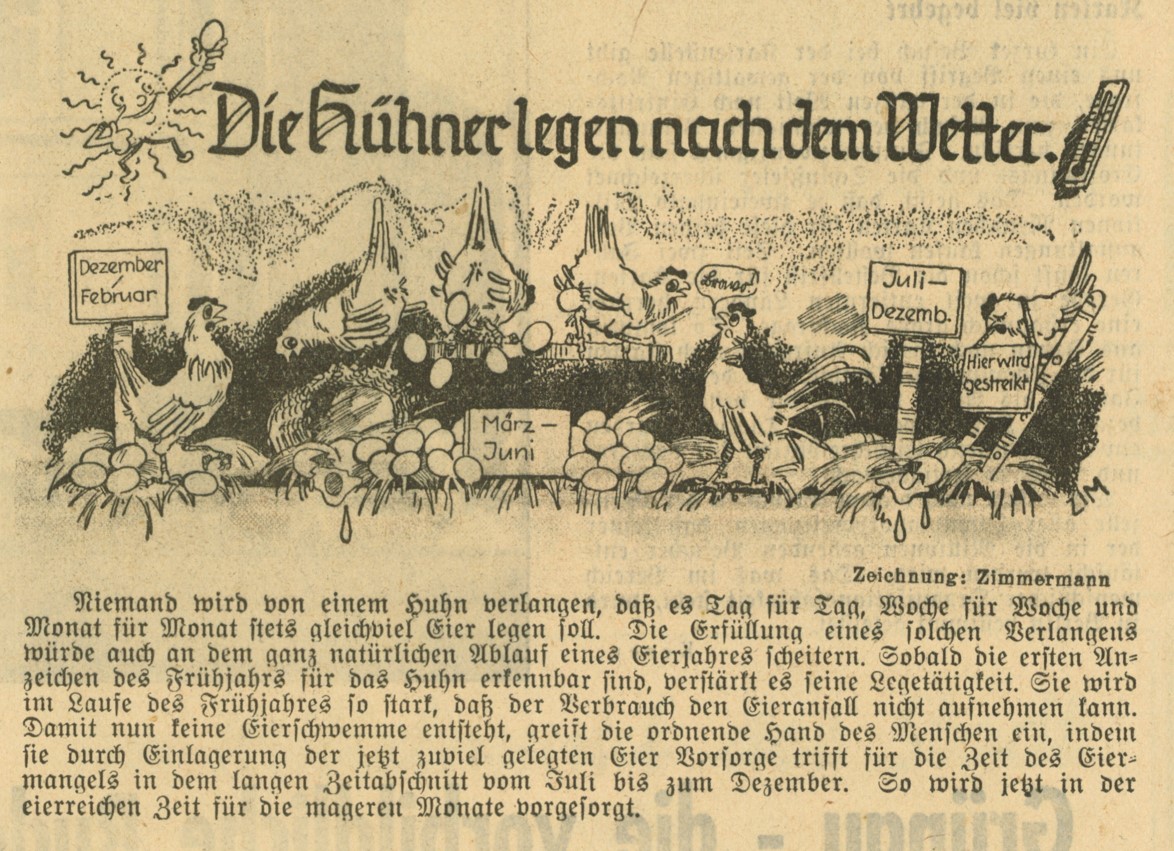

Strukturelles Problem Saisonalität: Eier als Beispiel (Hakenkreuzbanner 1936, Nr. 289 v. 25. Juni, 9)

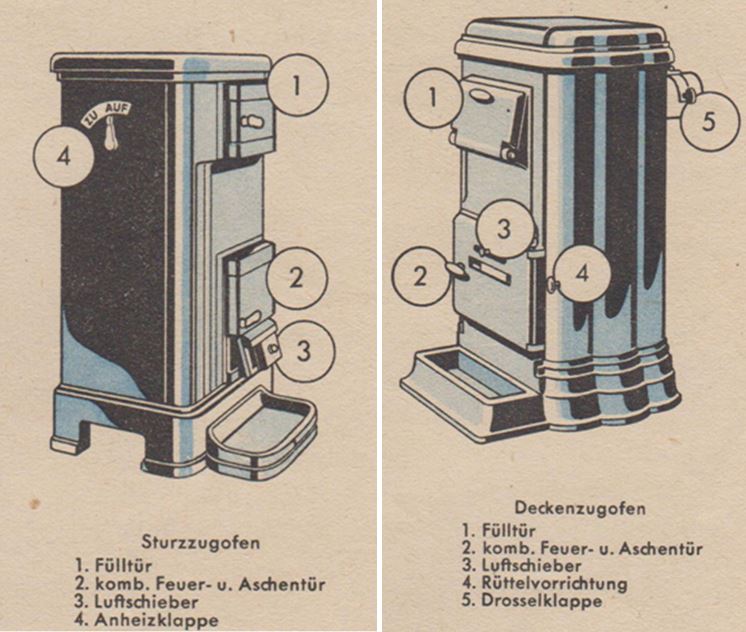

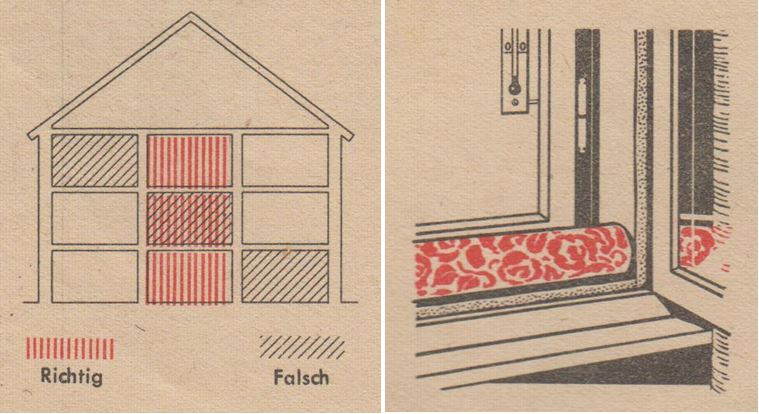

Die gegenüber heute deutlich stärker ausgeprägte Saisonalität des Angebotes war ein zentrales Problem der damaligen Versorgungsketten. Massive Forschungsinvestitionen sollten helfen: Verbesserte Konservierungstechniken, neue Verpackungen, Lager- und Vorratshaltung streckten das Angebot zeitlich, vereinfachten jegliche Verbrauchslenkung. Die „Erhaltungsschlacht“ der Hausfrauen, insbesondere das massiv propagierte Einmachen von Obst und Gemüse bot Flankenschutz, doch bei anderen saisonalen Lebensmitteln wie Eiern oder Fleisch begrenzten der veränderte Geschmack oder auch der fehlende häusliche Lagerraum die haushälterischen Gegenmaßnahmen. Die Saisonalität war anderseits ideologisch wichtig, denn sie half Konsumwelten temporärer Fülle zu präsentieren. Zumindest propagandistisch konnten so die offenkundigen Versorgungsdefizite in der Fett- und Eiweißversorgung ummäntelt werden. Seit Ende 1935 wurden für erste Fette Kundenlisten angelegt und Bezugsscheine ausgegeben, Ende 1936 betraf das alle Fette. Zeitweilig wurde die Herstellung von Wurst und Schinken untersagt, Schlagsahne kontingentiert (Spiekermann, 2018, 370). Die Saisonalität des Angebotes band zugleich Stadt und Land, Bauern, Arbeiter und Angestellte zusammen, imaginierte die Vorstellung einer aufeinander angewiesenen Volksgemeinschaft. Sie bot daher wichtige Ansatzpunkte für einen langsamen Wandel der Verbrauchlenkung auf der „Grundlage der Verbrauchsfreiheit“, bei der es galt, „durch psychologische Einwirkungen die für eine bestimmte Zeit gegebene Verbrauchsstruktur zu verändern“ (Werbung beeinflußt den Verbraucher, Jeversches Wochenblatt 1936, Nr. 33 v. 8. Februar, 6) – so der seit 1923 als Präsident des Statistischen Reichsamtes tätige, 1933 flugs in die NSDAP eingetretene Ernst Wagemann (1884-1956). Die gezielte Nutzung und Neuschöpfung regionaler Traditionen und Speisen waren Teile dieser Lenkungsanstrengungen.

Die damaligen Medien präsentierten den Verbrauchern ein im Detail realistisches, insgesamt aber schönfärberisches Bild der Versorgungssituation (Corni und Gies, 1997, 355-357). Das spiegelte auch die fortwirkende Presseanweisung zu dem vom Institut für Konjunkturforschung ausgearbeiteten Lenkungsbündel: Es galt, „bei der weiteren Behandlung des ganzen Themas nicht jedesmal von Verbrauchslag((e)) und Verbrauchsregelung zu schreiben, sondern dann einfach nur noch ueber die konkreten einzelnen Themen, etwa ueber Fisch- und Kaeseverbrauch usw., was gerade aktuell sei. Die Tatsache einer geregelten Verbrauchslenkung sei also nicht stets besonders hervorzuheben. […] Bei der Verwertung des Aufsatzes soll kein Wort ueber den Vierjahresplan gesagt werden, intern aber seien die Redaktionen an die Richtlinien dieses Aufsatzes aufs strengste gebunde((n.))“ (NS-Presseanweisungen der Vorkriegszeit, Bd. 4: 1936, T. I, bearb. v. Gabriele Toepser-Ziegert, München et al. 1993, 1526). Unmittelbar drängende Versorgungsprobleme wurden angesprochen, begründet und zur Aufgabe erklärt, die grundsätzlichen Probleme der Kriegsvorbereitung und der Vorbereitung einer mit strukturellem Zwang arbeitenden Rationierung jedoch nur indirekt thematisiert. Der große Lümmel sollte gelenkt, nicht erzürnt werden.

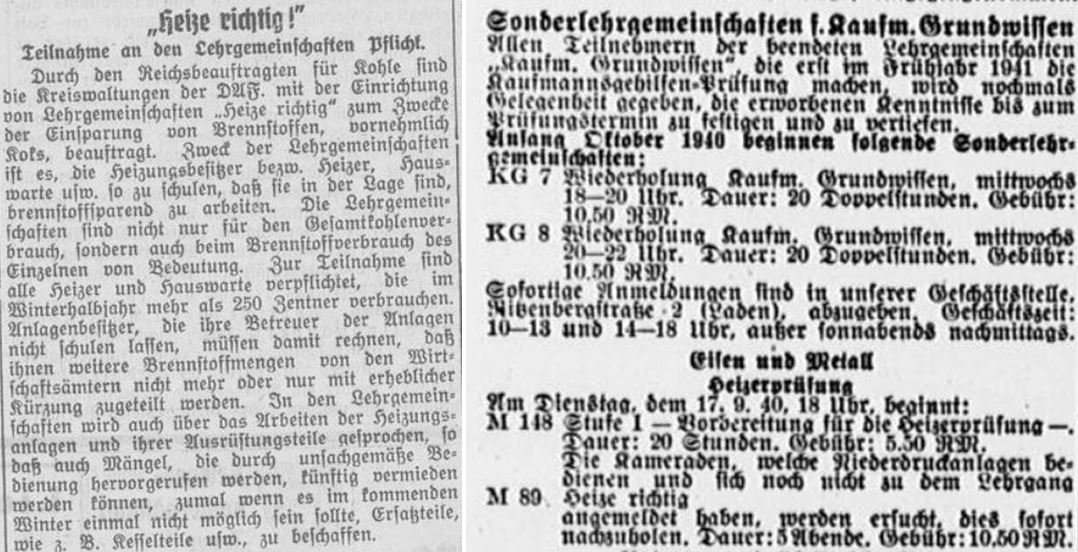

Institutionell war die Verbrauchslenkung nicht eindeutig zuzuordnen. Formal war das Agrarmarketing, waren auch entsprechende Propagandakampagnen Aufgaben der Reichshauptabteilung III des Reichsnährstandes (Wolfgang Heidel, Ernährungswirtschaft und Verbrauchslenkung im Dritten Reich 1936-1939, Phil. Diss. Berlin 1989 (Ms.), 73-74; Corni und Gies, 1997, 357). Im Reichsernährungsministerium wurde der Generalplan festgelegt, monatliche Runden der dort angesiedelten Arbeitsgemeinschaft für Verbrauchslenkung sorgten für den Feinschliff. Sie war korporatistisch zusammengesetzt, bündelte die Interessen des Reichspropagandaministeriums, der Reichspropagandaleitung, der Wehrmacht, des Reichsnährstandes, des Hauptamtes für Volkswohlfahrt, der Reichsarbeitsgemeinschaft für Volksernährung, des Deutschen Frauenwerks, der Deutsche Arbeitsfront, des Lebensmittelhandels, des Gaststättengewerbes und des Fleischer-, Bäcker- und Konditorenhandwerks. Staatssekretär Herbert Backe (1896-1947) verstand die Verbrauchslenkung als „Gemeinschaftsarbeit aller Volksgenossen“, bei der die Mitwirkung um so ehrenvoller sei, „je weniger sie in Erscheinung“ trete (Herbert Backe, Verbrauchslenkung, Der Vierjahresplan 1, 1937, 203-205, hier 204). Eine eng hierarchische Vorstellung von Propaganda unterschätzt entsprechend die zahlreichen in die Verbrauchslenkung einbezogenen Institutionen von Staat, Partei und Privatwirtschaft. Schon die damals gängige Aufgliederung der Propaganda in wirtschaftliche Aufklärung, wirtschaftspolitische Propaganda, Gemeinschaftswerbung und die privatwirtschaftliche Einzelwerbung verweist auf zahlreiche zusätzliche Akteure, die immer auch ihre Eigeninteressen verfolgten (Alfred Helzel, Werbung und Politik, Werben und Verkaufen 23, 1939, 263-265, hier 263). Das galt insbesondere für den Reichsausschuß für Volkswirtschaftliche Aufklärung, eine Unterabteilung des Deutschen Werberates. Gemeinhin ignoriert wird auch der durchaus eigenständige Beitrag des Handels. Der Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftsgruppe Groß-, Ein- und Ausfuhrhandel Edmund von Sellner (1898-1939) begrüßte die vielen Artikel und Plakate, doch erst vor Ort, im kleinen Geviert des Einkaufs, würde sich der Erfolg der Maßnahmen einstellen – und es sei Aufgabe des Handels, „die Wünsche des Verbrauchers in die richtigen Bahnen zu lenken, mit falschen Vorstellungen zu brechen, aufklärend zu wirken und das Interesse des einzelnen für neue Waren zu wecken“ (Einkaufs- und Verbrauchslenkung, Deutscher Reichsanzeiger 1936, Nr. 287 v. 9. Dezember, 3).

Das NS-Regime war zugleich bemüht, Sorgen über die staatliche Bevormundung des Einkaufens und Essens aufzunehmen und umzudeuten: „Unser Ziel ist nicht: Gleichmachung aller Verbrauchsbedürfnisse, sondern: Steigerung der Lebenshaltung auf Grund einer Entfaltung der Persönlichkeit. Unser Ziel ist nicht der schematisierte Einheitsverbraucher, sondern der persönlichkeitsbewußte Kulturträger. Wenn der Nationalsozialismus stärker als seine politischen Vorgänger den Verbrauch zu lenken und zu organisieren versucht, so allein deswegen, um die Aufgaben, die über die Kraft des einzelnen hinausgehen, im Rahmen der Gemeinschaft für das Volk zu lösen“ (Robert Ley (Hg.), Lebenshaltung! Ein Beitrag zur Frage der Lebenshaltungspolitik und der Verbrauchslenkung, Berlin 1937 (Ms.), 80). Nicht Verzicht wurde propagiert, sondern eine neue reflektierte Form des (Haus-)Wirtschaftens. Die vermeintlich überholten Hausfrauentugenden, die während der Weimarer Republik vom planlosen Kauf ausländischer Angebote und dem massenhaften Wegwerfen an sich noch brauchbarer Nahrungsgüter überwölbt worden seien, müssten daher revitalisiert werden (Ebd., 82). Dadurch könnten auch viele gesundheitliche Probleme gemildert werden (Karlheinz Backhaus, Der deutsche Speisezettel. Was ist richtig – was ist falsch?, Wille und Macht 5, 1937, H. 18, 8-11, insb. 10).

Sich der Hausfrau nähern: Propagandamittel der Verbrauchslenkung

Verbrauchslenkung erschöpfte sich nicht im Schreiben und Dekretieren. Der Appell an die nationalsozialistische Moral, an den Stolz und imaginierten Wertekanon der Hausfrau, auch an die praktischen Vorteile eines regimekonformen Verbrauchs, spiegelten sich in einer Kaskade von kleinen Artikeln in Tages- und Wochenzeitungen. Verbrauchslenkung war eine Herausforderung: „Aus dem Vollen schöpfen ist keine Kunst. Erst das Einteilen, das richtige Einkaufen, die kluge und geschickte Anpassung an die jeweilige Ernährungslage, und vor allem auch Sparenkönnen am rechten Platz, macht hausfrauliches Können aus“ (Zeitspiegel der Frau, Hakenkreuzbanner 1936, Nr. 465 v. 6. Oktober, 8).

Die ästhetisierte Ernährungsrichtline: Genügend Auswahl auch im kargen Monat Februar (Hakenkreuzbanner 1937, Nr. 56 v. 3. Februar, 7)

Zu Beginn jedes Monats gab erstens eine Ernährungsrichtlinie des Reichsernährungsministeriums einen allgemeinen Überblick der Versorgungslage. Die Richtlinie zeigte „Ia bei welchen Nahrungsmitteln ein verstärkter Verbrauch allgemein erwünscht ist, Ib inwieweit darüber hinaus gewisse Nahrungsmittel besonders zu bevorzugen sind, II bei welchen Nahrungsmitteln ein gleichbleibender Verbrauch möglich ist, III bei welchen Nahrungsmitteln ein verminderter Verbrauch nötig ist“ (Moritz, 1939, 58). Im Gegensatz der „Reichsspeisekarte“ des Instituts für Konjunkturforschung basierte sie auf den aktuellen statistischen Daten – und war damit deutlich präziser und umfangreicher. Die Ernährungsrichtlinie wurde vielfach in eine die Hausfrauen direkt ansprechende, einfach gehaltene und nachvollziehbare Form gebracht. Die Sprache war positiv, unterrichtete über Möglichkeiten, schwieg sich über konkreten Mangel allerdings aus.

Werbung für vorbildliches Einkaufen (Marbacher Zeitung 1939, Nr. 28 v. 2. Februar, 8)

Andere Visualisierungen präsentierten die Hausfrauen unmittelbar beim Einkauf, benannten die oben angeführten Kategorien, gaben aber keine Vorgaben für verminderten Verbrauch. Nach einer gewissen Laufzeit lernten die Leserinnen, dass Nichtbenennung Hinweischarakter hatte. Die einzelnen Zeitungen mussten die Ernährungsrichtlinien abdrucken, hatten bei der Gestaltung der Verbrauchsvorschläge aber einen gewissen Spielraum. Verbote fehlten auch in den insgesamt dominierenden Text-Meldungen (Wir notieren den Küchenzettel für Februar, Der Patriot 1939, Nr. 28 v. 2. Februar, 8). Wenn dort von gleichbleibendem Verbrauch geschrieben wurde, so waren diese Lebensmittel zu reduzieren, zu verringernde dagegen oft gar nicht lieferbar. Die Abbildungen selbst wurden durch Materndienste reichsweit verbreitet (analoger Abdruck Rheinisch-Bergische Zeitung 1939, Nr. 36 v. 11. Februar, 10). Auflagenstärkere Zeitungen nutzten allerdings ihre Pressezeichner, um sich in diesem scheinbar einheitlichen Feld der Verbrauchslenkung zumindest visuell von der Konkurrenz abzuheben.

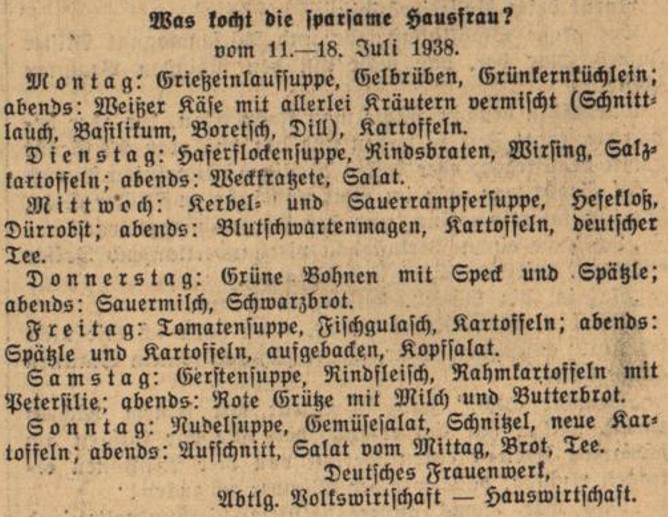

Groblenkung durch Küchenzettel (Durlacher Tagblatt 1938, Nr. 158 v. 9. Juli, 5)

Diese allgemeinen Hinweise zielten erst einmal auf den Einkauf – und es bestand auch bei folgsamen Hausfrauen grundsätzlich die Gefahr, dass sie mit den für sie ungewohnten Produkten nicht umgehen konnten, dass diese am Ende gar verdarben. Entsprechend veröffentlichten die Zeitungen mit dem Beginn der „Kampf dem Verderb“-Kampagnen Ende 1936 zweitens auch wöchentliche Küchenzettel, die Tag für Tag, mittags und abends Speisevorschläge enthielten. Anfangs handelte es sich um einfache Standardgerichte, zentral herausgegeben vom nationalsozialistischen Deutschen Frauenwerk. Angesichts tiefgreifender regionaler und sozialer Verzehrsunterschiede stieß dies jedoch auf Kritik. Die Deutsche Frauenschaft justierte nach, schließlich handelte es sich um eine ideale Professionalisierungschance. Die Rezepte wurden zunehmend regionalisiert, zudem gab es Küchenzettel für den normalen und für den sparsamen Haushalt.

Von Frau zu Frau: Neu errichtete Versuchsküche der NS-Frauenschaft, Gau Württemberg-Hohenzollern und ein schwäbischer Küchenzettel (Stuttgarter NS-Kurier 1939, Nr. 462 v. 18. Oktober, 6 (l.); Marbacher Zeitung 1939, Nr. 267 v. 14. November, 6)

Die Verbrauchslenkung wurde drittens durch Rezepte ergänzt. Neue Speisen, wie Bratlinge oder Salate, wurden dadurch handhabbar, zugleich aber konnte man darin den Fett-, Eier-, Weizen-, Butter- und Fleischgehalt bekannter Speisen reduzieren. Rezepte halfen kurz vor dem Weltkrieg auch, neue Austauschprodukte wie DPM, Milei und Migetti bekannt zu machen. Das erleichterte deren Integration in die Ende August 1939 eingeführte Lebensmittelrationierung. Die Maschinerie lief im Großen und Ganzen glatt, gleichwohl nicht ohne Knirschen – und man kann bei den Gründen mutmaßen: Geringe Akzeptanz bei den Lesern, Nachlässigkeit und Desinteresse oder aber grundsätzlichere Bedenken gegenüber zunehmend strikten Vorgaben für die tägliche Kost. 1938 gab es jedenfalls 700 „Prüfungen bei den Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen“, um „eine noch vollkommenere Einhaltung der Bestimmungen“ sicherzustellen (Aus dem Bericht des Werberates der deutschen Wirtschaft für 1938, Deutscher Reichsanzeiger 1939, Nr. 23 v. 27. Januar, 3).

Ausgearbeitete Vorgaben für die norddeutsche Küche (Oldenburger Nachrichten für Stadt und Land 1939, Nr. 71 v. 13. März, 9)

Zu der Trias von Ernährungsrichtlinien, Küchenzettel und Rezepten gesellte sich dann lokal und regional eine vielgestaltige kleinteilige Ergänzung der Einkäufe und auch des häuslichen Kochens. Mittlerdienste leisteten auch Kochsendungen der verschiedenen Rundfunksender. Wesentlich wichtiger aber war der Einzelhandel. Vor Ort, auch in den üblichen Warteschlangen vor dem Verkaufstresen, konnten eventuelle Rückfragen zur Marktlage und zu Marktalternativen beantwortet werden. Verbrauchslenkungspropaganda war eben nicht allein medial, sondern immer auch konkret, Teil der Alltagsgespräche und der Haushaltspraxis.

Muster einer Schaufensterwerbung und an Händler gerichteter Marktbericht der Edeka (Deutsche Handels-Rundschau 30, 1937, 997 (l.); ebd., 250)

Die Verbrauchslenkung gründete demnach auf einem umfangreichen Angebot allgemeiner, letztlich im Haushalt verwertbarer Informationen. Getragen wurde sie aber immer auch von persönlichen Kontakten, vom Nachfragen vor Ort, im Laden, in der Nachbarschaft. Konflikte wurden vielfach dort ausgetragen, denn die Richtlinien wurden berücksichtigt, nicht aber direkt umgesetzt. Hinzu trat ein breites Netzwerk lokaler Einrichtungen des Reichsnährstandes, vor allem aber nationalsozialistischer Massenorganisationen wie dem Deutschen Frauenwerk, der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt und der Deutschen Arbeitsfront. Sie organisierten Vorträge, publizierten und verteilten Broschüren, organisierten Ausstellungen, praktische Vorführungen, Schulungen und vor allem Kochkurse (Moritz, 1939, 60).

Verbrauchslenkung als Bildungsaufgabe: Kochkurs der NS-Frauenschaft in Stuttgart (Stuttgarter NS-Kurier 1939, Nr. 108, 4. März, 41)

Die regelmäßig angebotenen, billigen, teils kostenlosen Kochkurse vermittelten insbesondere jungen Frauen Grundkenntnisse im Kochen, waren zugleich eine wichtige Rekrutierungschance der einzelnen Institutionen. Die Verbrauchslenkung war Thema, ebenso das Hineinwachsen in die NS-Organisationen. In derartigen geselligen Veranstaltungen wurde die Erhaltungsschlacht erprobt, nahm die Heimatfront Gestalt an. Das galt auch für die insbesondere in Groß- und Mittelstädten üblichen hauswirtschaftlichen Ausstellungen. Sie waren ideologiegetränkt und parolenstark, hatten aber den Reiz des Anschaulichen. Typisch war das Verschwimmen der Grenzen zur Gesundheits- und Ernährungsaufklärung. Richtiges Konsumieren, richtiges Essen und richtiges Leben wurde gleichermaßen propagiert, glaubten die Funktionseliten doch, dieses bewerten und vorgeben zu können.

Weniger Fett, mehr Vielfalt. Schautisch einer Wanderausstellung (F.W. Terjung, Warum Verbrauchslenkung?, in: Ernährungspolitik und Schule, hg. v. Reichausschuß für Volkswirtschaftliche Aufklärung, Berlin 1938, 7-26, hier 17)

All dies war nationalsozialistisch, all dies knüpfte aber an zuvor erprobte und etablierte Vorläufer während der Weimarer Republik, des Ersten Weltkrieges und auch schon des Kaiserreiches an. Damals aber waren sie marktgetrieben, Ausdruck des Sendungsbewusstseins der Lebensreformvereine, der öffentlichen Aufgaben von Gesundheitsfürsorge und Wohlfahrtspflege, der Not. Die völkische Ideologie des Nationalsozialismus, die staatlichen Machtmittel und die Lenkung der veröffentlichten Meinung schufen neuartige Verpflichtungen auf (fast) allen Ebenen der Gesellschaft – und dienten zugleich dem bewussten Ausschluss unterdrückter Minderheiten. Doch selbst die sozialdemokratische Opposition, die Verbrauchslenkung als Vorwegnahme der Kriegswirtschaft deutete, konzedierte eine gewisse Breitenwirkung: „Und das Volk läßt sich auch auf diesem Weg ‚lenken‘; nicht ganz ohne Widerstand, aber doch bereitwilliger, als man früher angenommen hätte“ (Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade), 4, 1937, 133).

Schaubilder zur Systematisierung der Verbrauchslenkung (Werben und Verkaufen 23, 1939, 407)

Die Verbrauchslenkung half dem NS-Regime die Aufrüstung weiter zu forcieren, die Wehrmacht kriegsfähig zu machen. Sie half zugleich bei der Bewältigung zahlreicher kleinerer Krisen, 1937/38 etwa mittels gezielter Kampagnen für den Konsum von Kohl, Äpfeln und Käse. Sie war ein wichtiges Hilfsmittel, um den Marmelade- und Zuckerkonsum zu erhöhen, Seefisch, Quark und auch Sauermilch zu allgemein akzeptierten Lebensmitteln zu machen. Die Verbrauchslenkung konnte die strukturellen Defizite der Lebensmittelversorgung allerdings nicht beseitigen oder gar eine Selbstversorgung sicherstellen. Im Sinne des NS-Regimes war sie dennoch systemrelevant, denn sie schloss für mehrere Jahre eine Fähigkeitslücke. Technisch-institutionell war die Verbrauchslenkung modern und in ihrer Vielgestaltigkeit innovativ. Sie war immer auch ein wissenschaftliches Projekt, das permanent reflektiert und verfeinert wurde (Erich August Goeggle, Untersuchungen zu Verbrauchslenkungen auf dem Gebiete der Ernährungswirtschaft in Deutschland, Diss. TH München 1938; Robert Oetker, Die betriebliche Werbung im Dienste des Vierjahresplanes. Eine Studie über die Aufgaben der betrieblichen Werbung als Mittel der Verbrauchslenkung im Dienste der Rohstoff- und Nahrungsfreiheit, Würzburg-Aumühle 1938; Hans Bliss, Verbrauchslenkung in der entfalteten Wirtschaft, Berlin 1942). Die „freiwillige“ Verbrauchslenkung war Teil der heute wieder so zackig beschworenen Kriegsbereitschaft und erlaubte einen direkten Weg in die nicht mehr freiwillige Verbrauchslenkung, in die Rationierungswirtschaft.

Die Grundkonturen der nationalsozialistischen Verbrauchslenkung sind damit umrissen. Wie aber wurde ein solch langfristig ausgerichtetes Maßnahmenbündel im Detail umgesetzt? Die kleine, in der Forschung höchstens erwähnte, nicht aber näher untersuchte Propagandakampagne „Roderich, das Schleckermaul, und Gemahlin Garnichtfaul“ kann helfen, einen genaueren Eindruck von der praktischen Umsetzung der „freiwilligen“ Verbrauchslenkung zu gewinnen. Beginnen wir mit den Namen selbst, die wie bei so vielen vergleichbaren Kampagnen unmittelbar sprechend waren.

Sprechende Namen: Roderich, Schleckermaul und Gemahlin Garnichtfaul

Auch wenn die Hausfrau im Mittelpunkt der Ernährungspropaganda stand, so adressierte die Kampagne doch das eigentliche Problem der Verbrauchslenkung, nämlich den deutschen Mann. Seine Ernährung sollte im patriarchalischen Verständnis kräftig sein, insbesondere Fleisch enthalten. Genussmittel schienen unverzichtbar, zumal Alkoholika und die Importgüter Tabak und Kaffee. Neuem gegenüber, so die gängige Vorstellung, war er kaum aufgeschlossen, seinen „süßen Zahn“ befriedigte er häufig mit Schokolade, also importierten Kakaoprodukten.

Der Name „Roderich, das Schleckermaul“ spiegelte diese Problemlage. Roderich, der Ruhmreiche, war ein Name germanischen Ursprungs. Felix Dahns (1834-1912) 1875 veröffentlichtes Trauerspiel „König Roderich“ zeigte ihn in Aktion, als Anführer im Kampf des christlichen Europas gegen die muslimischen Araber, den er, der Westgotenkönig, in der Schlacht am Rio Guadalete 711 verlor, bei der er auch ums Leben kam. Die Folge war die maurische Eroberung eines Großteils der iberischen Halbinsel. Während Roderich hierzulande nurmehr selten ist – der Aufrüster Roderich Kiesewetter ist eine Ausnahme – sind Abwandlungen wie Rodrigo (Spanien), Rod oder Rory (Großbritannien) andernorts heute noch gängig. Doch die Kampagnenfigur erinnerte nur an einen vormals rechten Krieger, denn Roderich war ein gutmütiger und wohlsituierter, lenkbarer und begeisterungsfähiger Mann.

Roderich und seine Gemahlin (Das Blatt der Hausfrau 53, 1939/40, H. 15, 442)

Roderich war zudem Schleckermaul, ein Vorkoster der Nation, ein Erkunder ihm zuvor unbekannter kulinarischer Welten. Der Begriff steht heute einerseits für einen Feinschmecker und Genießer, anderseits für einen naschenden, bewusst wählenden Menschen (Heinz Köpper, Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache, Bd. 7, Stuttgart 1984, 2484; Synonym-Wörterbuch. Sinnverwandte Wörter, völlig neu bearb., Gütersloh und München 2001, 409). Im 19. Jahrhundert waren diese Nuancen noch vermengt, der Schlecker naschte, gern auch über die Grenzen des Schicklichen hinaus. Das Schleckermaul-Leckermaul wurde im frühen 19. Jahrhundert negativ bewertet, war nicht robust, verzärtelt, konnte Krisen nicht bestehen (Deutsches Schimpfwörterbuch oder die Schimpfwörter der Deutschen, Arnstadt 1839, 59; Friedrich Eberhard von Rochow, Der Kinderfreund. Ein Lesebuch zum Gebrauche in Landschulen, 3. verm. Aufl., Nürnberg 1795, 51-52; Leckermaul, in: Lehrreiche Erzählungen für Kinder, Wien 1816, 16-17). Nicht der Mann, sondern Löwen, Schoßhündchen und insbesondere Bären galten als Schleckermäuler (Christoph v. Schmid, Der Tanzbär. (Ein Kinderlied.), in: Ders., Gesammelte Schriften, Bd. 17, Augsburg 1844, 72-73, hier 73; [Alfred Edmund] Brehm, Illustrirtes Thierleben, bearb. v. Friedrich Schödler, Bd. 1, Hildburghausen 1870, 122, 211, 334; Carl Lemcke, Populäre Aesthetik, 3. verm. u. verb., Leipzig 1870, 161). Kinder sollten vor dem Schleckern bewahrt werden, ihren Gelüsten nicht nachgeben, vielmehr mit Verstand auswählen und essen (Friedrich Harder, Theoretisch-praktisches Handbuch für den Anschauungs-Unterricht, 8. Aufl., Hannover 1884, 70-71). Ein Leckermaul war demnach kein echter Kerl, konnte auch eine Frau sein. Die sexuelle Doppeldeutigkeit von Lecken und Naschen war im 19. Jahrhundert jedenfalls präsent, die Psychoanalyse machte den Zusammenhang nach der Jahrhundertwende gar zeitweilig modisch (Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. Deutsches Wörterbuch, Bd. 6, bearb. v. Moriz Heine, Leipzig 1885, Sp. 486; Helene Böhlau, Eine kuriose Geschichte, Westermann Illustrierte Deutsche Monatshefte 74, 1892, 106-128, hier 116; Wilhelm Stekel, Die Sprache des Traumes, 2. verb. Aufl., München und Wiesbaden 1922, 198). Im 20. Jahrhundert wurde Schleckermaul dennoch zunehmend seltener verwandt, findet sich nach dem Zweiten Weltkrieg eher in Kinderliteratur, in den deutschen Übersetzungen etwa von Winnie Puuh, Disneys Lustigen Taschenbüchern oder Micky Maus. In der NS-Kampagne verwies Schleckermaul auf die stete Gefahr des Fehlessens, des völkischen Selbstmordes mit Messer und Gabel. Sie wies zugleich aber einen Ausweg, denn die staatspolitisch gebotenen Nahrungsmittel mussten nur ansprechend zubereitet und dargeboten werden, um Roderich zum Vorkämpfer guter deutscher Kost zu machen.

Seine Gemahlin war aus anderem Holz geschnitzt, denn sie war prinzipientreu, konnte sich an die neue, mit dem Vierjahresplan eingeleitete Zeit anpassen. Sie war das Gegenteil des altbekannten Zerrbildes der verschwenderischen Ehefrau: „Sie verdäntlet und verschächert alles / was ihr under die Händ kommet / kauffet darvon allerley Zucker und Schleckerwerck / sutzlet / küsslet und beisset den gantzen Tag wie die kleinen Kinder / ihr Schleckermaul hat den gantzen Tag kein Ruhe“ (J[ohann] J[oseph] P[ock], Ein Schlecker-Maul, in: ders., Gantz neu eröffneter reichlich und wol eingerichteter Glücks und Unglücks-Hafen […], Augsburg 1716, 126-129, hier 128). Der Name Garnichtfaul spiegelte demgegenüber ihre Flexibilität, ihre Erfinderinnengabe: „Die Eva, die list’ge, die war gar nicht faul, / und steckte dem Adam ‘nen Appel in’s Maul“ (Kneip-Bibel, hg. v. d. Turnkneipe zu Schönlinde, 2. verb. u. verm. Aufl., Schönlinde 1882, 64). Der Begriff Gemahlin wies zurück in frühmittelalterliche Zeiten, zielte jedoch weniger auf einen sozial höheren Status des Ehepaars, sondern auf deren Geistesverwandtschaft – prinzipientreu bei ihr, willig bei ihm. Die Gemahlin war Anvertraute, Bindeglied zwischen Gemeinschaft und dem eigenen Haus. Der im Verlöbnis, dem Eheversprechen, enthaltene rühmende und preisende Vorschuss war in ihrer Bezeichnung noch präsent, prägte die ganze Kampagne.

Die Charakterisierung Garǀnichtǀfaul tauchte in Kinderliedern oder populärer Lyrik vor der NS-Zeit vereinzelt auf, doch eher aufgrund des gefälligen Reimes auf Maul, Gaul und anderes (Heinrich Seidel, Der Hasel im Kohl, in: Ders., Gesammelte Schriften, Bd. XI, Leipzig 1894, 181-182, hier 181; A. Haas, Volkstümliche Tänze und Tanzlieder in Pommern. (Fortsetzung.), Blätter für Pommersche Volkskunde 5 (1897), 177-181, hier 179). Als Name knüpfte dieser sprechende Vornamenersatz jedoch an die bereits während der 1920er Jahre aufkommenden, anschließend dann gängigen begrifflichen Charakterisierungen fiktiver, meist gezeichneter Personen an. Frau Knauserich und ihr Gatte scheuten die Ausgaben für ein Zeitungsabonnement, Frau Klar nutzte Geliermittel für das Marmeladekochen, parallel mit Garnichtfaul reinigte Frau Säuberlich die Wohnung mit Henkels IMI (DGA. Duisburger General-Anzeiger 1934, Nr. 52 v. 22. Februar, 14; Mittelbadischer Kurier 1935, Nr. 142 v. 22. Juni, Beil., 1; National-Zeitung 1939, Nr. 36 v. 11. Februar, 81).

Gemahlin Garnichtfaul bezeichnete die fiktive Volksgenossin, die dem Führer strebsam zuarbeitete, die Vorbild war und in doppelter Liebe aufging, die zu ihrem Roderich und die zu ihrem Volk: „Nur die Frau, die Verständnis hat für das politische Ziel der Partei, für die politischen Aufgaben und die Tätigkeit ihres Mannes und auch ihrer Kinder innerhalb der Organisationen, kann und wird die ihr daraus erwachsenden Aufgaben innerhalb der Familie und Haushalt richtig erfüllen, und die nicht zu vermeidenden Opfer wie das Alleinsein, die vermehrte Arbeit mit Freuden auf sich nehmen. […] Die Frau welche die politischen Zusammenhänge und Notwendigkeiten versteht, wird sich mit Selbstverständlichkeit in die Forderungen des Vierjahresplanes, der Verbrauchslenkung der Marktwaren finden“ (Appell an die Außenseiter!, Stuttgarter NS-Kurier 1939, Nr. 36 v. 21. Februar, 35). Frau Garnichtfaul brach mit dem alten Trott, war eine nationalsozialistische Gefährtin, Praktikerin einer neuen Zeit: „Sie bevorzugt Lebensmittel, die zur jeweiligen Jahreszeit reichlich und frisch vorhanden sind, und hilft nach Möglichkeit durch eine gesunde Vorratswirtschaft den Markt zu entlasten und vorübergehende Verknappungen zu überwinden“ (Die Hausfrau kämpft mit, Zeno-Zeitung 1939, Nr. 42 v. 11. Februar, 8). Gatte Roderich, das alte Leckermaul, wurde durch sie vor Abwegen bewahrt, auf den Pfad der völkischen Tugend, gar ins Rampenlicht einer Kampagne geführt.

Bilder und Gedichte: „Roderich, das Schleckmaul, und Gemahlin Garnichtfaul“

Die Propagandakampagne „Roderich, das Leckermaul, und Gemahlin Garnichtfaul“ war die erste zusammenhängende Begleitaktion zum ansonsten etablierten Instrumentarium der Verbrauchslenkung. Getragen wurde sie von den in der Arbeitsgemeinschaft für Verbrauchslenkung vertretenen Institutionen. Sie schloss einerseits an die vielgestaltigen „Kampf dem Verderb“-Kampagnen an: „Kampf um 1 ½ Milliarden“ (1936/37), „Brot als kostbarstes Volksgut“ (1937/38) und vor allem „Groschengrab“ (1938/39) mobilisierten für die Erhaltungsschlacht, für eine neue deutsche Hauswirtschaft. Sie informierten, emotionalisierten und visualisierten zugleich ein zentrales staatspolitisches Problem: Die Kampagnen kreisten in immer neuer, immer wieder variierter Form um die Mobilisierung der Haushalte, der Hausfrauen, für die Wehr- und Kriegsbereitschaft des Deutschen Reiches, für die Bewältigung zeitweiliger Mangellagen. Sie alle griffen auf Zeichnungen und Comics, auf Parolen und Texte, auf Geschichten und Gedichte zurück. Nicht das eine Bild, die eine Serie, waren charakteristisch, sondern ein Beziehungsgeflecht unterschiedlicher ineinander übergreifender Einzelelemente. „Roderich, das Schleckermaul, und Gemahlin Garnichtfaul“ war der Versuch, ähnliches für die umfassendere Aufgabe der Verbrauchslenkung zu wagen.

Die neue Kampagne knüpfte zugleich an frühere Werbekampagnen für deutsche Nahrungsgüter an. Betrachten wir etwa Milcheiweißpulver: 1934 wurde es einem neuartigen Milcheiweißbrot beigemengt, im April 1938 als eigenständiger Austauschstoff aus heimischer Magermilch angepriesen. Plakate, Klischeezeichnungen, ein Rezeptdienst und ein Werbefilm ergaben eine breit gefächerte Werbung, die vom Deutschen Frauenwerk, der Deutschen Arbeitsfront, der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel und Vertretern der Milchwirtschaft getragen wurde (Käse, Berlin 1938 (Ernährungs-Dienst, Folge 21), 25). Solche Kampagnen hatten Gleichschrittcharakter, vermengten Markterschließung und unternehmerische Dienstbarkeit. Rewe-Aufsichtsratsvorsitzender Blohm feierte das Engagement seiner Einkaufsgenossenschaft als Ausdruck unternehmerischen Dienstes an der Gemeinschaft („Rewe“-Lebensmittel-Großhandel, Oberbergischer Bote, 1938, Nr. 101 v. 2. Mai, 9).

Motiv I: Kartoffeln und Motiv II: Quark, Sauerkäse, Trockenmilch (Der Führer 1939, Nr. 29 v. 29. Januar, 6 (l.); Völkischer Beobachter 1939, Nr. 43 v. 12. Februar, 15)

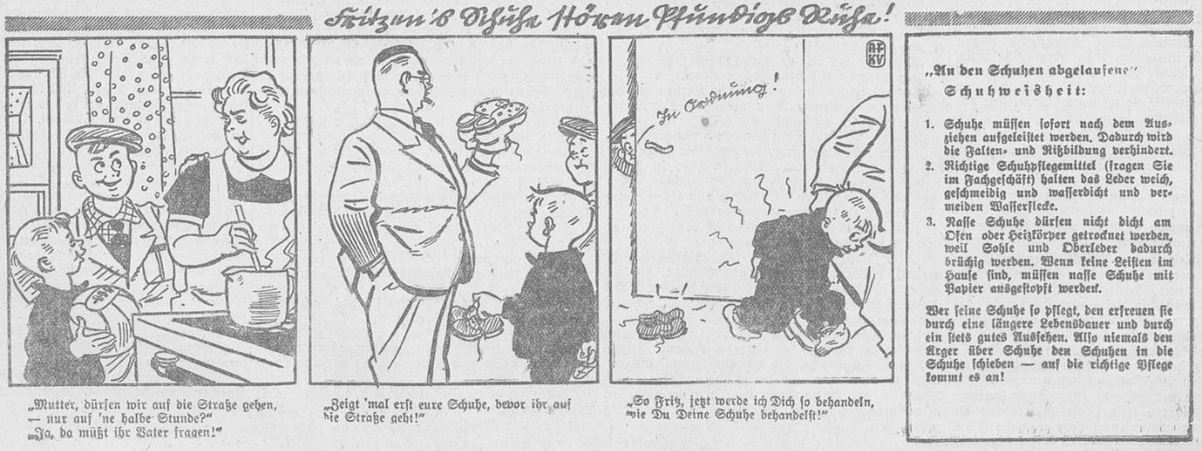

Fünf Bilder und Gedichte bildeten den appellativen, allseits sichtbaren Teil der Kampagne. Sie waren einheitlich aufgebaut, erschienen dadurch als visuelle Einheit. Roderich und seine Gemahlin dienten jeweils als Hingucker, verdeutlichten auch, dass es hier um die tägliche Kost ging. Der jeweils gleiche Rahmen unterstrich dies. Er präsentierte die Fülle der deutschen, der heimischen Küche. Alle fünf Motive hatten eine identische Überschrift, endeten mit Verweisen auf ergänzende Informationen und Rezepte in dem jeweiligen Blatt. Die Serie gab Einblicke in einen Privathaushalt, Kinder fehlten. Das Gedicht widmete sich der Interaktion zwischen Roderich und seiner Gemahlin, folgte deren Gedanken. Das Paar kannte einander, die Vorlieben des Haushaltsvorstandes lenkten die Hauswirtschaft seiner Gattin. Und doch gab es abseits des kleinen Glücks noch eine andere Dimension: die des vernünftigen und sparsamen Wirtschaftens, die neuer preiswerter Lebensmittel und Speisen. Von Verbrauchslenkung oder den Anforderungen der Volksgemeinschaft war nicht die Rede, ging es doch vordergründig um die Befriedigung von Roderichs kulinarischen Vorlieben. Doch Frau Garnichtfaul wusste das Leckermaul mit der neuen Zeit zu versöhnen, kochte gute, einfache Speisen, verwandelte heimische Lebensmittel und verarbeitete Produkte in schmackhafte Gerichte, so recht im Sinne ihres Gatten. Die Gedichte mündeten daher in einen im damaligen Ehealltag eher seltenen Lobpreis. In fetter Type hieß es summarisch: „Leckermaul jedoch spricht froh: / ‚Teures Weib – nur weiter so!‘“.

Motiv III: Fisch und Motiv IV: Zucker (Stuttgarter Neues Tagblatt 1939, Nr. 96 v. 25. Februar, 9 (l.); Bremer Zeitung 1939, Nr. 71 v. 12. März, 26)

Was heimelig daher kam, hatte allerdings einen klaren Adressaten: Leser und Leserinnen wurden in vier der Gedichte direkt angesprochen. Jeweils in Klammer wurde gefragt, ob sie nicht ähnlich handeln wolle, ob sie nicht auch schon einmal solche Speisen probiert hätten. Das war die Quintessenz des allseitigen, allgemeinen, die Leser mit einbeziehenden Lobes der Klugheit und Sparsamkeit der Garnichtfaul.

Formal handelte es sich um ein zwölfzeiliges und vier zehnzeilige Gedichte. Die Sprache war einfach, ebenso der Paarreim, Fremdworte fehlten. Jedes Gedicht stellte andere Lebensmittel und Produkte vor und in den Mittelpunkt. Das Entree bildete die Kartoffel, ein kulinarischer Tausendsassa, wandlungsfähig, eiweißhaltig, der deutschen Erde abgerungen. Es folgten Milchprodukte, genauer Quark, Sauerkäse und Trockenmilch, allesamt Eiweißträger. Die Gemahlin lebte offenbar in einer arbeitsteiligen Konsumgesellschaft, griff auf verarbeitete Lebensmittel zurück, vertraute den Angeboten auch der Industrie. Sie war modern, wählte mit Bedacht, ging mit der Zeit. Es folgte der eiweißreiche Fisch, ebenfalls vielgestaltig, nicht nur frisch eine Leckerei, eine wohlfeile Alternative zum Fleisch. Die vorgestellten Produkte waren, mit Ausnahme von Quark und Sauerkäse, länger haltbar, konnten daher die Tafel dauerhaft prägen. Der Reigen wurde mit dem stärkenden Gaumenkitzler Zucker fortgesetzt, der physiologiewidrig als Fettsparer präsentiert wurde. Die Anzeigenserie endete süß, verlängerte den Einsatz des deutschen Rübenzuckers als Mahlbegleiter. Das neu geschaffene Deutsche Pudding-Mehl und das frühere Palmmarknährmittel Sago waren Kartoffelprodukte, schlossen den Reigen der heimischen Angebote. Man fand die von Garnichtfaul genutzten Waren nicht alle im umkränzenden Rahmen, denn dieser zeigte nur einen Ausschnitt der quasi unbegrenzten Möglichkeiten der deutschen Agrarwirtschaft, der deutschen Lebensmittelindustrie. Der Rahmen war Vermittler der gesunden, der richtigen Ernährung. Und angesichts der neuen und gewiss stetig verbesserten Austauschprodukte waren weitere Angebote nicht ausgeschlossen. Garnichtfaul würde darauf achten, Roderich wohlig genießen.

Motiv V: Deutsches Pudding-Mehl und Sago (Hamburger Tageblatt 1939, Nr. 84 v. 25. März, 6)

„Roderich, das Leckermaul, und Gemahlin Garnichtfaul“ wurde erstmals am Samstag, dem 28. Januar 1939 abgedruckt (Wilsdruffer Tageblatt 1939, Nr. 24 v. 28. Januar, 6; Hamburger Tageblatt 1939, Nr. 28 v. 28. Januar, 11; Verbo 1939, Nr. 24 v. 28. Januar, 18; Kärntner Volkszeitung 1939, Nr. 8 v. 28. Januar, 11). Der Start erfolgte reichsweit, in Tages- und Wochenzeitungen. Viele begannen die zwingend abzudruckende Serie erst am Sonntag, dem 29. Januar, vereinzelt auch später (Riesaer Tageblatt 1939, Nr. 30 v. 3. Februar, 11; Stolles Blätter für Landwirtschaft, Gartenbau, Tierzucht 1939, Nr. 8 v. 19. Februar, 4; Sächsische Volkszeitung 1939, Nr. 79 v. 1. April). Die fünf Motive erschienen alle zwei Wochen, entsprechend endete die Serie zumeist am 25. oder 26. März. Die vorgesehene Reihenfolge wurde fast durchweg eingehalten, ein doppelter Abdruck der gleichen Anzeige blieb Ausnahme (Illustriertes Tageblatt 1939, Nr. 24 v. 28. Januar, 21; ebd., Nr. 41 v. 17. Februar, 7).

Die Serie stand allerdings nicht für sich alleine, die drei- bis vierzeiligen Verweise auf ergänzende Rezepte in den jeweiligen Druckwerken machten dies unmissverständlich klar. Sie fassten zugleich den Gegenstand des Gedichts zusammen, nannten nochmals die darin angesprochenen Lebensmittel und Produkte. Diese Verweise konnten von der jeweiligen Zeitschrift verändert werden. So verwies das Neue Wiener Tagblatt explizit auf die Folgerezepte in der jeweils mittwochs erscheinenden Rubrik Frau und Haushalt (Neues Wiener Tagblatt 1939, Nr. 29 v. 29. Januar, 37). Zeitschriften lenkten das Interesse vielfach auf die Rezepte in den Tageszeitungen (Die Wehrmacht 3, 1949, Nr. 3, 22), konnte darauf aber auch verzichten (Fliegende Blätter 190, 1939, 187). Die Verweise waren mehr als Beiwerk, auch wenn in vielen Tageszeitungen entsprechende Rezepte nicht in der gleichen Ausgabe zu finden waren. „Roderich, das Leckermaul, und Gemahlin Garnichtfaul“ war eben deutlich mehr als eine fünfteilige, nett anzusehende Werbeserie. Die hier präsentierten Zeichnungen glichen der Spitze eines Eisbergs, waren lediglich der direkt sichtbare Teil einer wesentlich umfangreicheren und vielgestaltigeren Verbrauchslenkung. Die namensgebenden „Sinnfiguren der ernährungswirtschaftlichen Erziehungspropaganda“ (Erich Kupke (Bearb.), Jeder denkt mit!, Berlin 1939, 37) standen für etwas Größeres, etwas Wichtigeres. Dazu gilt es, genauer hinzuschauen.

Narrative Vergemeinschaften: Roderich und Garnichtfaul als Marker

NS-Propaganda war Verbundpropaganda. Bleibt ihre Analyse bei den scheinbaren Kernmotiven stehen, so verkennt sie deren Funktion, missversteht das Teil als Ganzes. Bilder allein verniedlichten und verharmlosten NS-Propaganda, ignorierten die verschiedenen, eng miteinander verzahnten Ebenen der Einflussnahme. Bilder sind offener, interpretationsgefälliger, luden daher stärker ein als eindeutigere, stärker fordernde Texte. Die Kampagne „Roderich, das Leckermaul, und Gemahlin Garnichtfaul“ enthielt solche einordnenden Begleittexte. Und sie bestand aus einer Kaskade ergänzender Texte und Bilder der in den Bild- und Gedichtanzeigen angesprochenen Lebensmittel und Produkten. Wie schon zuvor bei Groschengrab wurde auch diese NS-Propagandakampagne zudem durch Comics erweitert und gedoppelt. Die daraus resultierende Vielgestaltigkeit war charakteristisch für die NS-Propaganda, stand damit aber auch im Gefolge breiter gefasster Werbekampagnen der späten 1920er Jahre. Für die Funktionseliten war Wirksamkeit entscheidend, Akzeptanz und Aufgreifen völkisch vermeintlich notweniger Konsumweisen. Propaganda sollte gefällig dargeboten werden, durfte nicht langweilen. Blicken wir näher auf kleine Geschichten von Roderich und Garnichtfaul, die deren Bilder und Gedichte ergänzten.

Erinnerung an das Gesehene, an das Gelesene (National-Zeitung 1939, Nr. 39 v. 8. Februar, 11)

Die allmonatlichen Ernährungsrichtlinien, die wöchentlichen Küchenzettel und Rezepte griffen immer wieder über das haushälterische Feld hinaus, forderten den Gleichschritt: „Wir Frauen müssen wirklich denken, sollen wir nicht mitschuldig werden an gewissen kleinen Schwierigkeiten, die es überhaupt nicht gäbe, dächten alle Frauen logisch“ (Frauengeständnisse, Rheinisches Volksblatt 1939, Nr. 30 v. 4. Februar, 10). Solche unangemessenen Schuldzuweisen konnten jedoch auch freundlicher verpackt, Teil eines positiven Narrativs werden – ergänzende Geschichten über Roderich und seine Garnichtfaul zeigten dies. Kurz nach dem Beginn der Serie erschien reichsweit eine erste Home Story. Sie vertiefte das Thema der entrahmten Milchprodukte, nutzte vor allem aber das positive Vorbild der Gemahlin als völkisches und frauliches Ideal. Sie habe es als „Ergebnis langjähriger Bemühungen“ geschafft, ihrem Roderich typisch männliches Habenwollen ohne Bedacht abzugewöhnen. Dank ihr wisse er, dass jegliche Speise ihre Zeit habe, Eierkuchen nicht ganzjährig möglich seien. Von ihrer Klugheit inspiriert richte er sich nach „der Geberlaune der Natur“, die ihm „zu einer regelrecht strotzenden Gesundheit“ verholfen habe. Der eigens ausgesandte „Sonderkorrespondent für Gaumenkitzel“ berichtete auch über die Kunst der Garnichtfaul, aus einfachen Dingen wie Quark Genüsse zu zaubern. Roderich sei zufrieden, einer der nicht allzu zahlreichen „einwandfrei gefütterte[n] Männer“, die um gutes Essen als Grundlage „ihres ehelichen Glücks“ wussten. In ehelichem Einvernehmen habe Garnichtfaul, „die erst denkt und dann kocht“ jetzt gar mit einem Kochbuch begonnen, einer „Liebeserklärung an ihren lieben Roderich“. Sie gehe alle an: „Wer noch ein Herz hat, spitzt sein Ohr / wir stellen ihm als ‚Glücksfall‘ vor: / Herr Roderich das Leckermaul und seine Gattin Garnichtfaul!!“ (Westfälische Zeitung 1939, Nr. 28 v. 2. Februar, 10; Sauerländisches Volksblatt 1939, Nr. 29 v. 3. Februar, 3; Verbo 1939, Nr. 30 v. 4. Februar, 20; Riesaer Tageblatt 1939, Nr. 33 v. 8. Februar, 9).

Dieser Text wurde fast überall gedruckt, dabei teils leicht variiert: Mal ohne das Schlussgedicht (Der Erft-Bote 1939, Nr. 22 v. 31. Januar, 7; National-Zeitung 1939, Nr. 36 v. 11. Februar, 6), mal vermengt mit dem Lobpreis anderer Lebensmittel (Herner Anzeiger 1939, Nr. 34 v. 9. Februar, 7), mal aber auch schon mit nachfolgenden Rezepten. Festzuhalten ist der unterhaltende Ton der Propaganda, zugleich aber die gezielte Nutzung allgemeiner Gefühle, allgemeiner Sehnsüchte. Eheprobleme würden sich lösen lassen, Gleichgültigkeit könne der Liebe weichen, das tägliche Kochen geadelt werden – man müsse nur die ohnehin vom NS-Staat immer wieder propagierten Anregungen umsetzen. Derartige Lenkungsbestrebungen waren an sich einfach zu durchschauen; Männer dürften sich an der tumben Roderichrolle auch gestoßen haben. Doch war an der Geschichte nicht vielleicht doch etwas dran?

Freundlich wandten sich die nicht mit Namen zeichnenden Propagandisten auch an die vermeintlichen Trotzköpfe der Nation, unvernünftige Wesen fernab des Normalen. Sie wollten Blattsalat im Winter speisen, Eier im Spätherbst, beharrten auf Gänseschmalz, wo doch gerade Butter allgemein verfügbar war, bevorzugten ihr Fleisch gegenüber einer saisonal gebotenen vegetarischen Leckerei. Roderich hätte ihnen erzählen können, dass die „Natur“ auch das „verwöhnteste Leckermaul nicht Hunger leiden“ lasse, vorausgesetzt jemand gehe mit offenen Augen einkaufen und wisse, wie man aus dem Gebotenen einen Genuss bereiten könne (Die Speisekarte der Trotzköpfe, Neuigkeits-Welt-Blatt 1939, Nr. 60 v. 12. März, 21; analog Salzburger Volksblatt 1939, Nr. 59 v. 11. März, 23; ohne das nachfolgende Gedicht Bremer Zeitung 1939, Nr. 77 v. 18. März, 14; Sächsische Volkszeitung 1939, Nr. 61 v. 11. März, 4). Sorge nicht, lebe – das war die implizite Botschaft, natürlich nur auf Basis haushälterischer Kompetenz. Im völkischen Ringen setzte sich der Stärkere durch – und Gemahlin Garnichtfaul unterstrich dies mit ihrer sparsamen Klugheit, ihrem Dienst für die Belange sowohl ihres Gatten als auch der Volksgemeinschaft.

Gegen die Trotzköpfe: Vertrauen in die staatliche Agrar- und Ernährungspolitik (Anzeiger für die Bezirke Bludenz und Montafon 1939, Nr. 12 v. 25. März, 5)

Das vierte Bild-/Gedichtmotiv wurde analog begleitet, war doch von Deutschland die Rede, Deutschland als der größten Markthalle der Welt. Hierzulande würde die Natur alles bieten „wonach der Gaumen verlangt“, Auslandsware sei nicht erforderlich. Frau Garnichtfaul wisse das, habe sich umgeschaut, liege nicht auf der Bärenhaut wie manch andere Hausfrau. „Renntierschinken mit Burgundertunke und anschließendem Bananensalat“ sei nicht möglich. Sie wisse aber, dass jegliches Lebensmittel seinen Stichtag habe, dass man die Natur nicht zwingen könne. Sich anzupassen sei die Kunst, dann aber könne sie zaubern, aus einfachen Dingen Freude bereiten (Zschopauer Tageblatt und Anzeiger 1939, Nr. 59 v. 10. März, 5; Neuigkeits-Welt-Blatt 1939, Nr. 60 v. 12. März, 22).

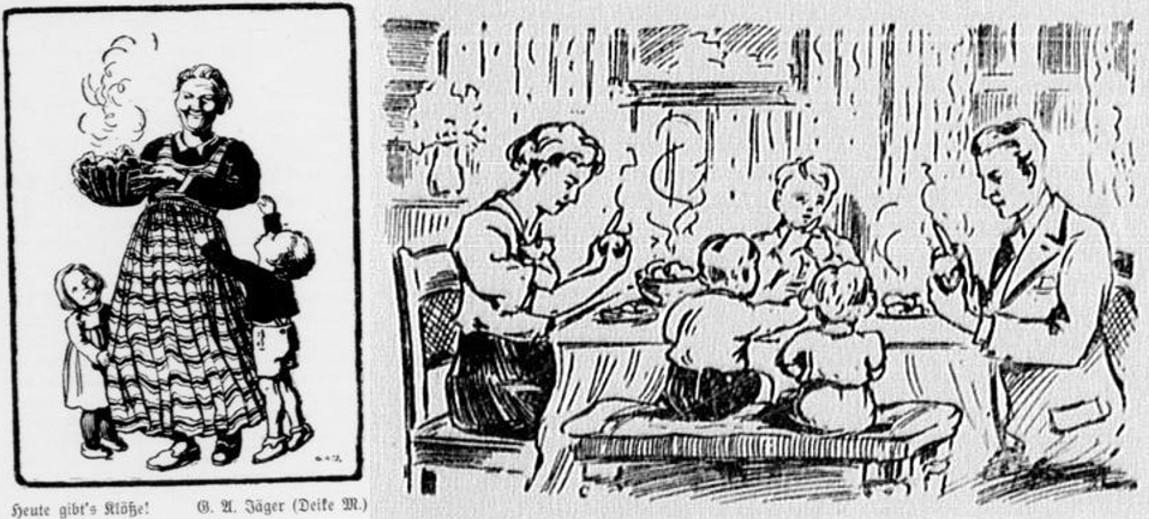

Weitere Geschichten um Roderich und Garnichtfaul gaben mehr von ihrem Glück preis, hatten sie doch einen geliebten und gehegten Stammhalter. Roderich war mit Säuglingsspeisen nach Ende des Stillens nicht recht vertraut, kritisierte daher das aus seiner Sicht gefährliche Verfüttern von Kartoffeln. Garnichtfaul aber beendete das nächtliche Schreien des hungrigen Babys mit einem wohlig schmatzend verzehrten süßen Brei. Roderich verstand nicht, wohl aber seine Gemahlin, denn diese hatte das Deutsche Pudding-Mehl, das neue Kartoffelstärkeprodukt, genutzt. Sie ließ ihren Gatten kosten und nun leuchtete es ihm ein: Es gab eine noch größere Vielfalt als herzhafte Brat-, Pell- oder Salzkartoffeln, als die unverzichtbaren Klöße und Kartoffelpuffer. Und freudig gedachte man – Propaganda braucht solche Legenden – des alten Fritzes, der doch die Kartoffel hierzulande heimisch gemacht hatte (Vom Säugling, der nach Kartoffeln schreit!, Sauerländisches Volksblatt 1939, Nr. 73 v. 27. März, 6; Der Haushalt 11, 1939, Nr. 4, 6; gekürzt Der sächsische Erzähler 1939, Nr. 72 v. 25. März, 7).

Die neuen Kartoffelprodukte mussten erklärt werden, entsprechend gab es weitere Geschichte mit den beiden Propagandafiguren. Sie erschienen nun bereits als gute Bekannte, als Alltagsbegleiter. Und angesichts des kommenden Osterfestes nutzte sie, die Gemahlin, DPM und Sago, um all den Anforderungen der Festzeit zu genügen. In der Geschichte selbst war das nicht mehr exotisch. Garnichtfaul war nun, nach Ende der Bilder und Gedichte, Teil einer breiten Hausfrauenschar, die jene belächtete, die von den neuen, den guten heimischen Dingen nichts wussten. Die Volksgemeinschaft freute sich daher zurecht auf „großartige Festtagskuchen“, deren „reichlicher Verbrauch nunmehr für alle Zeiten zur Selbstverständlichkeit wird“ (Gute Sachen, die alltags und festtags Freude machen, Die Glocke, Ausg. F, 1939, Nr. 98 v. 11. April, 5).

Texte wie diese verwiesen auf das Eigengewicht von Roderich und Garnichtfaul, die sich zwar noch nicht von den Grundmotiven der Serie emanzipiert hatten, die aber in neue Zusammenhänge gestellt wurden. Das galt auch für den letzten gedruckten Text mit dem glücklichen Ehepaar. Roderich schwelgte darin von „Schweinerem“, von Salami und Schmalz. Seine Gemahlin aber wusste, dass es der Gehalt machte, dass Fleisch durch Zucker bestens ersetzt werden konnte. So die Wissenschaft, so auch ihre Küche. Roderich war nicht ganz überzeugt, doch einen Pudding, schön süß, den wollte er sich durchaus munden lassen (Kein Krach um Jolanthe, Verbo 1939, Nr. 139 v. 19. Juni, 8).

Im Nachhinein mögen derartige Narrative nicht sonderlich ansprechend wirken, doch sie waren integraler Bestandteil dieser Propagandakampagne. Wie parallel beim Groschengrab gewannen die Figuren weitere Konturen, mit denen die Propagandisten weiterarbeiten konnten. Ein ungleiches, aber miteinander glückliches Ehepaar wie Roderich und Garnichtfaul hätte Serienheld werden können, doch der Krieg setzte anstelle der noch beschworenen „freiwilligen“ eine bald allgemein verpflichtende Verbrauchslenkung, die Rationierung. Nun bedurfte es der beiden nicht mehr, Lebensmittel wurden zugewiesen und aufgerufen. Doch Roderich und Garnichtfaul hatten bereits gängige Lebensmittel des Weltkrieges propagiert, ebenso Informationen und Rezepte, um aus diesen etwas Schmackhaftes zu machen.

Empfohlener Konsum: Text- und Rezeptmassen als Kern der Kampagne

Für die Propagandisten waren Roderich und Garnichtfaul Mittel zum Zweck, so wie die Mehrzahl der großen Lümmel, der willigen Deutschen für die NS-Oberen. Sie blickten schon weiter, hin auf die im Krieg unverzichtbaren Lebensmittel und Produkte, für die das glückliche Ehepaar freudig warb. Es ging den Funktionseliten um „unermüdliche, ständig wiederkehrende Hinweise“, darum, „die Menschen allmählich dazu zu erziehen, daß ihnen auf dem Gebiet der Nahrungsverwertung nichts mehr unwichtig erscheint“ (Gerstorfer, Die Propaganda im Dienste der Aufklärungsaktion „Kampf dem Verderb“, Unser Wille und Weg 6, 1936, 355-357, hier 356, auch unten). Eine einheitliche Propaganda war unverzichtbar, daher einheitliche Bilder und Gedichte, daher einheitliche ergänzende Texte. Doch die Propagandisten wussten um die Grenzen derartiger Vorgaben, daher waren auch Journalisten und praktische Hausfrauen gefragt, denn sie und nur sie kannten die Besonderheiten vor Ort: „Generalrezepte können dafür natürlich nicht gegeben werden, da es sich gerade darum handelt, unter keinen Umständen nach einer Schablone zu arbeiten, sondern die Aktion in dem vielfältigen Mosaik all der Kleinigkeiten, aus der sie sich zusammensetzt, unter ständig neuen Blickpunkten zu beleuchten“. Bilder, Gedichte und Ergänzungsnarrative bildeten daher nicht den Kern der Propagandaserie. Dieser bestand aus zahllosen dezentral publizierten und erstellten Texten und Rezepten. Wer die Kampagne als wenig „lokalbezogen“ charakterisiert, spiegelt die eigene Oberflächlichkeit (Hans Veigl und Sabine Dermann, Alltag im Krieg 1939-1945. Bombenstimmung und Götterdämmerung, Wien 1998, 32). Gewiss, auch die kleinteiligen Texte und Rezepte bewegten sich im vorgegebenen Rahmen und nutzten einheitliche Vorlagen. Ihre (bedingte) Überzeugungskraft gewannen sie aber aus der genaueren Kenntnis und Darstellung lokaler Fährnisse, lokaler Konsummuster. Dies gilt es genauer in den Blick zu nehmen, auch um einen Eindruck von der Alltagspropaganda kurz vor Kriegsbeginn zu erhalten.

Stete Lenkung, schon vor Roderich-Garnichtfaul-Kampagne 1938 (Ernährungsdienst 1938, Nr. 20, 1)

Anfang 1939 war die Versorgungslage im Deutschen Reich weiterhin angespannt. Butter, Eier, Fleisch und vielfach auch Gemüse fehlten, verbrämt wurde dies mit der „anomalen Witterung im Dezember und Januar“. Die Alltagspropaganda griff dies auf, sah dieses als paradoxen Widerhall der Erfolge der NS-Regimes, denn das Ende der Arbeitslosigkeit und die moderat steigende Lebenshaltung hätten den „Verbrauch verfeinerter Nahrungsmittel“ deutlich erhöht (Hat die Verbrauchslenkung versagt?, National-Zeitung 1939, Nr. 28 v. 28. Januar, 15 für beide Zitate). Versorgungsschwierigkeiten seien Übergangserscheinungen auf dem Weg hin zu besseren Zeiten, zur entwickelten nationalsozialistischen Konsumgesellschaft. Meckern sei unangemessen: „Wir vergessen oft sehr schnell, wenn es uns einmal schlecht gegangen ist und richten dafür unsere Aufmerksamkeit um so härter auf die Ereignisse und damit natürlich auch auf Unzulänglichkeiten des Augenblickes“ (Unsere Ernährung im Februar, Bremer Zeitung 1939, Nr. 28 v. 28. Januar, 10). Verglichen mit der immer wieder in Erinnerung gerufenen Zeit der Hungerblockade und der Weltwirtschaftskrise war das zwar richtig, lenkte vom Problem aber ab.

Die Kartoffel als wichtigstes deutsches Lebensmittel (Rahdener Wochenblatt 1939, Nr. 24 v. 28. Januar, 5)

Die allwöchentliche, allmonatliche Verbrauchslenkung hielt längst gegen, die Ernährungsrichtlinie empfahl für den Februar mehr Fisch, Käse und Quark, Butter und Trockenmilch (Fett, Fleisch, Eier. Dinge, an denen wir sparen müssen – Dafür Käse, Fisch, Kartoffeln, Herforder Kreisblatt 1939, Nr. 21 v. 25. Januar, 4). Das erste Bild und Gedicht der Roderich-Kampagne propagierte zudem vermehrt Kartoffeln – und die Knollenfrucht wurde nun gesondert empfohlen. Dazu dienten erstens Artikel, in denen ihre stoffliche Zusammensetzung (Eiweiß, Nährsalze und Vitamine) ebenso gepriesen wurde, wie ihre vielgestaltige küchentechnische Verwendung. Als Ergebnis beträchtlicher, propagandistisch übertriebener Ertragssteigerungen müsse auch der Konsument seinen Beitrag leisten: „Der 15prozentigen Erzeugungssteigerung muß eine ebensolche Verbrauchssteigerung folgen“ (Die Kartoffel in der Ernährung, Oberbergischer Bote 1939, Nr. 24 v. 28. Januar, 10). Der Reichsnährstand hatte dazu einen Rezeptdienst ausgearbeitet, die Zeitungen verbreiteten zudem Teile einer vom Reichsausschuß für Volkswirtschaftliche Aufklärung erstellten illustrierten Broschüre, um Kartoffeln mittags, aber auch abends „zum Hauptträger unserer Mahlzeiten“ werden zu lassen (Kärntner Volkszeitung 1939, Nr. 8 v. 28. Januar, 11). Die Zeitungen präsentierten sich als Dienstleister, als Freund und Helfer (Schwerter Zeitung 1939, Nr. 24 v. 28. Januar, 4; Altenaer Kreisblatt 1939, Nr. 21 v. 28. Januar, 11; Sächsische Elbzeitung 1939, Nr. 24 v. 28. Januar, 6). Haushaltsparole war: „Die wahrhaft kluge Hausfrau spricht: ‚Verachtet die Kartoffeln nicht!‘“ (Gevelsberger Zeitung 1939, Nr. 24 v. 28. Januar, 15).

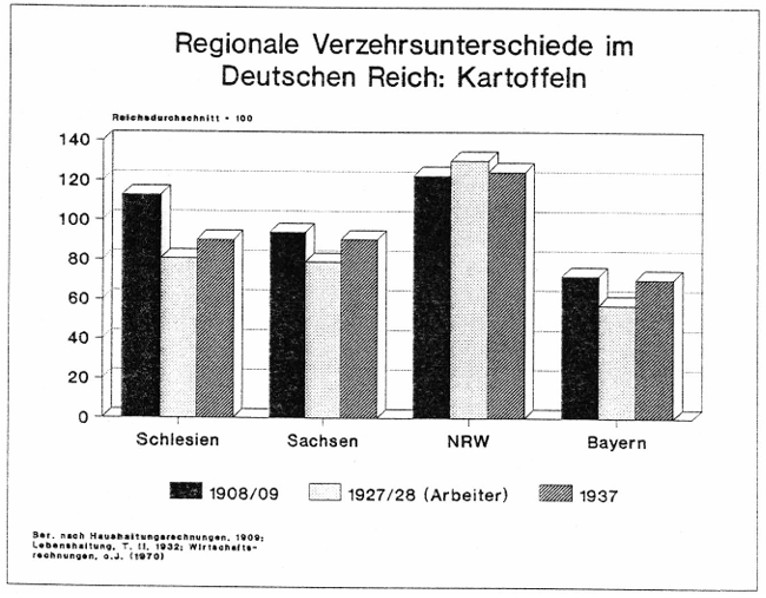

Nur geringe regionale Verzehrsunterschiede: Kartoffelkonsum 1908/09, 1927/28, 1937 (Spiekermann, 1997, 278)

Kartoffeln waren damals das wichtigste Lebensmittel im Deutschen Reich. 1938 wurden ca. 174 Kilogramm pro Kopf und Jahr verzehrt, die regionalen Verzehrsunterschiede waren vergleichsweise gering (Uwe Spiekermann, Regionale Verzehrsunterschiede als Problem der Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Räume und Strukturen im Deutschen Reich 1900-1940, in: Hans Jürgen Teuteberg et al., Essen und kulturelle Identität, Berlin 1997, 247-282). Doch die Rekordwerte der Vorkriegszeit mit rechnerisch mehr als fünf Zentnern, fast 700 Gramm täglich, erreichte man nicht mehr. Außerdem wurden Kartoffeln vor dem Zweiten Weltkrieg bereits zunehmend verarbeitet, verdrängten als staatlich gefördertes Kartoffelwalzmehl vielfach Getreide, waren als Kartoffelstärke Alltagsgut. Die in der Propaganda klar dominierenden Speisekartoffeln machten nur ein gutes Viertel der Ernte aus, Pflanz- und vor allem Futterkartoffeln mehr als die Hälfte. Die deutsche Landwirtschaft deckte den kompletten Kartoffelbedarf, so dass die Kartoffel immer stärker nationalisiert wurde und auch das öffentlich geehrte und geheiligte Brot, insbesondere das aus importierten Weizen, teilweise substituieren sollte.

Auf diese Struktur baute die Begleitpropaganda zu Roderich und Garnichtfaul vierfach auf. Erstens wurde versucht, den Verzehr insgesamt zu erhöhen. Eine kulturelle Aufladung, etwa durch Bezug an den frühen Lobpreis der Kartoffel durch Mathias Claudius (1740-1815) (Ein Loblied der Kartoffel, Bochumer Anzeiger 1939, Nr. 24 v. 28. Januar, 23), erhöhte die Wertschätzung der Alltagsspeise, vielgestaltige Rezepte riefen andere Zubereitungsformen in Erinnerung. Gerade in den Hauptverzehrsregionen in West- und Norddeutschland galt abseits von Salz- und Bratkartoffeln, abseits der tunkenbewehrten Sättigungsbeilage, „sie ist es wert, um ihrer selbst willen gegessen zu werden“ (Kultur der Kartoffel! Es geht um den guten Geschmack, Dortmunder Zeitung 1939, Nr. 72 v. 12. Februar, 3). Es folgten gleich vierzehn Rezepte bis hin zu verschiedenen Torten und Gebäcken.

Zweitens ging es darum, den Kartoffelkonsum vor allem im Süden und Südwesten des Reiches stärker einzubürgern, wurden in Bayern doch nur zwei Drittel der Reichsdurchschnittswerte erreicht, noch weniger in der „Ostmark“. Während parallel das hohe Lied regionaler Küche gesungen wurde, der 1928 erstmals erwähnte Spätzle-Eintopf Gaisburger Marsch zum typisch südwestdeutschen Gericht mutierte, propagierte man zugleich das weitere Vordringen der Kartoffel als Teil des Zusammenwachsens der einen deutschen Nation: „Ja, es war wirklich arg für die armen Norddeutschen, in Baden zu leben. Aber wie gesagt: es war. Inzwischen ist die Kartoffel auch im klassischen Lande der Mehlspeisen zu großer Beliebtheit gelangt“ (Kartoffeln ein nahrhaftes Gericht, Badische Presse 1939, Nr. 29 v. 29. Januar, 19). Rezepte für Kartoffelgnocchi und in Schale überbackene Kartoffeln errichteten eine Brücke zu regional üblicheren Zubereitungsweisen: „In jeder Gegend unseres Vaterlandes gibt es […] besondere Spezialitäten, zu denen in der Hauptsache Kartoffeln verwandt werden“ (Der Kartoffel ein volles Lob! Wer kennt die Zahl der Kartoffelgerichte?, Dortmunder Zeitung 1939, Nr. 48 v. 29. Januar, 3).

Lob der Kartoffel (Die Glocke am Sonntag 12, 1939, Nr. 5, 20; Rahdener Wochenblatt 1939, Nr. 24 v. 28. Januar, 5)

Drittens unterstützte man die häufigere Verwendung von Kartoffeln als warme Abendmahlzeit, als Suppe, als verarbeitete Beikost. Suppen, salziger Kartoffelpudding und Kartoffelsalate wurden in immer neuen Variationen vorgeschlagen (Was man aus Kartoffeln machen kann, Rheinisch-Bergische Zeitung 1939, Nr. 24 v. 28. Januar, 17). Wer hatte denn schon einmal Kartoffeln in die Milchsuppe eingebaut? (Geseker Zeitung 1939, Nr. 12 v. 28. Januar, 5) Wer traute sich an Kartoffelschnee, Kartoffelrand, Kartoffelringe, gefüllte Kartoffeln und Eierkartoffeln? (Honnefer Volkszeitung 1939, Nr. 24 v. 28. Januar, 6). Kartoffelbällchen und Leberkartoffeln konnten den Tag durchaus abrunden (Zschopauer Tageblatt und Anzeiger 1939, Nr. 24 v. 28. Januar, 7). Auch Kartoffelnudeln oder gewickelter Kartoffelkuchen boten Ergänzungen zum abendlichen kalten Mahl (Billig, nahrhaft, abwechslungsreich. Kartoffelgerichte, Neues Wiener Tagblatt 1939, Nr. 32 v. 1. Februar, 22). Und für nährende Resteessen bot sich selbstverständlich die Kartoffel an (Kartoffeln so und so!, Wilsdruffer Tageblatt 1939, Nr. 36 v. 11. Februar, 6). Wer all das nicht kannte oder konnte, für den gab es Kochkurse des Deutschen Frauenwerks (Essener Anzeiger 1939, Nr. 28 v. 29. Januar, 4).

Viertens schließlich koppelte man die Kartoffelpropaganda mit Fragen des Kampfes gegen den Verderb, den im Krieg systematisch propagierten Pellkartoffeln und der richtigen Einlagerung (Der Neue Tag 1939, Nr. 42 v. 11. Februar, 5). Die Propaganda für höheren Kartoffelverzehr vermischte sich dabei zunehmend mit den Empfehlungen verarbeiteter Kartoffelprodukte.

Erlaubt man sich etwas mehr Distanz, so praktizierte die nationalsozialistische Verbrauchslenkung zentrale Ideen der späteren Salutogenese (Aaron Antonovsky, Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit, Tübingen 1997). Es galt, den Volkskörper zu optimieren, seine Stärken zu stärken, seine Schwächen zu schwächen. Die Propaganda, nicht nur die von Roderich und Garnichtfaul, lenkte nicht nur, sondern bot Hilfestellungen, um das Leben im völkischen Verbund zu verstehen, es auch auszufüllen. Sie bot Handreichungen, um das eigene Haushalten und Konsumieren trotz äußerer Fährnisse handhabbar zu gestalten. Und durch die kulturelle Aufladung, durch die Integration von staatspolitisch bedeutsamen Aufgaben, schuf sie Sinngehalte, ein Leben mit Weihegehalt. Dieser Bezug erscheint erst einmal paradox, denn als Konzept wurde die Salutogene Anfang der 1970er Jahre just aufgrund von Untersuchungen an weiblichen KZ-Häftlingen entwickelt. Doch das für Aaron Antonovsky (1923-1994) zentrale Kohärenzprinzip wurde bereits von den für die Verfolgung und Verhaftung verantwortlichen Funktionseliten systematisch eingesetzt. Propaganda ist ein Grundelement jeder modernen Gesellschaft, dient heterogenen Zwecken.

Wir könnten nun fortfahren: Auch beim Quark, angesprochen im zweiten Motiv der Bilder und Gedichte, gab es unmittelbar daran andockende Einzeltexte (Quark zum Mittag- und Abendessen, Lippstädter Zeitung 1939, Nr. 60 v. 11. März, 11), einen reichsweit abgedruckten, allerdings vielfältig variierten Grundtext (Erzeugung und Verbrauch von entrahmter Milch, Geseker Zeitung 1939, Nr. 18 v. 11. Februar, 5; Annener Zeitung 1939, Nr. 36 v. 11. Februar, 6; Aachener Anzeiger 1939, Nr. 36 v. 11. Februar, 6). Die Magermilchprodukte Quark, Sauerkäse und Trockenmilch wurden darin als billige und hochwertige, in der Küche vielfach einsetzbare, einfach zu handhabende Produkte vorgestellt, ausführlich von den Anstrengungen und Verwertungsnöten der Milchwirtschaft berichtet. Es folgte eine große Zahl regional angepasster Rezeptvorschlägen. Topfenspeisen in Österreich, im Nordwesten eher Quark mit Hering, mit Haferflocken, als Brotaufstrich anstelle von Butter (Topfen in gemüsearmer Zeit, Neues Wiener Tagblatt 1939, Nr. 39 v. 8. Februar, 22; Der Erft-Bote 1939, Nr. 30 v. 11. Februar, 3; General-Anzeiger für Bonn und Umgegend 1939, Nr. 16372 v. 11. Februar, 15). Quark wurde als modernes Lebensmittel präsentiert, als „guter deutscher Speisequarg“ geadelt (Gladbecker Volkszeitung 1939, Nr. 44 v. 12. Februar, 4). Die Hausfrauen sollten ihn endlich würdigen, ihn nicht mehr als „rechtes Stiefkind“ behandelten, die Fülle der damit möglichen herzhaften und süßen Speisen sich zu eigen machten (Quarg macht sich beliebt, Bochumer Anzeiger 1939, Nr. 36 v. 11. Februar, 21 mit Rezepten für Quark-Appetitbissen und einer süßen Quarkspeise).

Quark mit Pellkartoffeln und neue Verpackungen (Die Käse-Industrie 11, 1938, 34 (l.); ebd. 9, 1936, 123)

Da die Struktur derartig ergänzender und erweiternder Ernährungspropaganda jedoch meist repetitiv ist – Grundtext, Nebentexte, ergänzende Abbildungen und dann vor allem regional passende Rezepte – will ich nur noch auf zwei der insgesamt acht mittels Roderich und Garnichtfaul in den Blickpunkt gerückten Produkte genauer eingehen, nämlich die seit Jahrzehnten intensiv beworbene Fleischalternative Fisch und das Deutsche Pudding-Mehl als Prototyp einer wachsenden Zahl neuer Ersatzprodukte.

Fischpropaganda vor und während der NS-Zeit (Das Blatt der Hausfrau 1930/31, H. 13, 37 (l.); Die Glocke, Ausg. F 1937, Nr. 108 v. 22. April, Unterhaltungsblatt, 4)

Fisch, vorrangig Seefisch, war seit der Vorkriegszeit ein immer wieder intensiv beworbenes Lebensmittel. Verglichen mit der Kartoffel war sein Konsum regional weitaus disperser, zudem handelte es sich um ein hochgradig saisonales Produkt. Frischfisch war hygienisch heikel, für einen reichsweiten Absatz fehlte es trotz der 1896 erfolgten Gründung der Deutschen Dampfschiffereigesellschaft Nordsee lange an Kühltechnik für Transport und Ladenverkauf. Marinaden und Konserven dienten sowohl als Gaumenkitzel als auch als billige, meist gesalzene Ware, doch ihr Geschmack sagte nicht jedem zu, auch der Sättigungswert einer Hauptspeise wurde vielfach in Frage gestellt. Demgegenüber standen ernährungsphysiologische und handelspolitische Vorteile, entlastete Fisch doch die Devisenbilanz des Deutschen Reiches. Seit 1926 intensivierte der „Ausschuss für Seefischpropaganda“ die „Aufklärung“ der Konsumenten, doch es war vor allem der niedrige Preis der Massenware, der den Pro-Kopf-Konsum während der Weltwirtschaftskrise moderat auf etwa zehn Kilogramm steigen ließ (Spiekermann, 2018, 374-375).

Fisch als Erweiterung der deutschen Nahrungsgrundlagen (National-Zeitung 1939, Nr. 36 v. 5. Februar, 5)

Für das NS-Regime hatte Seefisch vor allem den Charme, dass mit der Hochseefischerei eine zuvor unerschlossene „Kolonie“ genutzt werden konnte. Es galt auf „unterseeischen Weiden“ zu ernten, dadurch die Devisenbilanz zu verbessern, die Aufwendungen für die Fleischproduktion zu vermindern. Günstige Preise und eine „Arbeitsschlacht“ zugunsten deutscher Fischer erlaubten eine rasche Steigerung des Konsums auf 1936 dreizehn Kilogramm pro Kopf – und die Funktionseliten intensivierten die Forschungsinvestitionen und Subventionen nochmals massiv (Spiekermann, 2018, 376-378). Der Vierjahresplan sah eine Verdopplung der Anlandungen bis 1940 vor – und das, obwohl im Kriegsfall die Hochseefischerei, wie auch der parallel noch stärker ausgebaute Walfang, aufgrund der britischen Seemacht nicht fortgeführt werden konnte. Die weiter professionalisierte Fischpropaganda unterstrich, dass es um das Erreichen der Kriegsfähigkeit ging, dass dann die Karten neu gemischt werden sollten.

Roderich und Garnichtfaul wurden demnach in eine bestehende, immer wieder erneuerte Propaganda integriert. Seit 1936 zeigten sich nämlich die Grenzen einer raschen Umstellung der Alltagskost: Die Mengenausweitung war nicht begleitet von einer entsprechenden standardisierten Warenqualität. Es fehlte an elektrischer Kühlung, in den Läden, in der Transportinfrastruktur. Bis 1938 konnte der Konsum nur noch um ein halbes Kilogramm gesteigert werden. Es ging eben nicht mehr um die Brechung von Vorurteilen, auch der recht niedrige Preis der Standardarten war angesichts eines moderat steigenden Lebensstandards nicht mehr so wichtig. Die Roderich-Garnichtfaul-Kampagne griff dies bedingt auf, zielte vorrangig auf drei Punkte:

Erstens setzte sie – im Gegensatz zu anderen Teilen der Serie – die Moralisierung der Hausfrauentätigkeit fort: „Deutsche Frau, in Deiner Hand liegt es, den Fischverbrauch des deutschen Volkes zu verdoppeln!“ (Auf jeden Tisch zweimal in der Woche Fisch!, Niederrheinische Volkszeitung 1939, Nr. 57 v. 26. Februar, 7). Auch wenn begleitend Kochkurse des Deutschen Frauenwerks angeboten wurden, so handelte es sich doch um eine Fortsetzung der stark fordernden allgemeinen Fischkampagne, die sich vom zumeist freundlicheren Tenor des Herrn Roderich und seiner Gemahlin parolenhaft-plärrend abhob. Auch sachlicher klingende Texte erinnerten eher an die allgemeinen Ernährungsrichtlinien der steten Verbrauchslenkungspropaganda: „Der Fisch ist also die einzige ‚Kolonialware‘, die wir aus eigener Erzeugung haben“ (Jetzt ist auf dem Meer Erntezeit, Siegblätter 1939, Nr. 48 v. 25. Februar, 6; Die Bedeutung des Fisches für die Ernährung, Schwerter Zeitung 1939, Nr. 48 v. 25. Februar, 4). Die Hausfrauen sollten zugreifen, zumal ihnen die Verarbeitung der nicht verkauften Filets zu Fischmehl zeigefingernd zur Last gelegt wurde. Laufende Propagandamaßnahmen begrenzten somit den Spielraum der Roderich-Garnichtfaul-Kampagne.

Die Serie bot wiederum einen Grundtext, der die Anstrengungen der Fischwirtschaft anschaulich schilderte, daraus eine völkische Reziprozität ableitete. Darüber aber waberte eine aufgrund des Vierjahresplanes bestehende Pflicht zum massiv höheren Konsum; derartiges erfolgte ansonsten indirekt und implizit, mit Bezug auf die technischen Fortschritte des NS-Regimes und der „klugen“ Gefolgschaft der Hausfrauen (Die Bedeutung des Fisches für die Ernährung, Der Haushalt 11, 1939, Nr. 4, 6; Salzburger Volksblatt 1939, Nr. 47 v. 25. Februar, 11; Wittener Tagblatt 1939, Nr. 48 v. 25. Februar, 3). Auch die in der allgemeinen Fischwerbung stets präsente Heldengeschichte des kernigen Fischers, der als Teil des ewigen Kampfes zwischen Natur und Mensch dem Meer einen lebensnotwendigen Anteil entriss, wurde nicht aktiviert.