Bier ist ein mythenschwangeres Gebräu, dessen geschichtswissenschaftliche Erforschung bestenfalls in den Kinderschuhen steckt. PR-Handreichungen und Frohsinnsvorlagen von Brauereien, Auftragsjournalisten und selbsternannten Bierexperten dominieren nahezu unwidersprochen, feiern das recht homogene Produkt Bier als eines voller Charakter, sind selbst aber billigste Ware. Ähnliches gilt auch für den wachsenden Markt alkoholfreier Getränke, über dessen Geschichte wir, abgesehen von wenigen Markenartikeln, kaum etwas wissen. Niemand wird daher ignorant oder recherchefaul geziehen, wenn er das erste alkoholfreie Bier hierzulande in die 1950er Jahre datiert – oder gar in die 1980er Jahre (vgl. etwa Franz Meußdoerffer und Martin Zarnkow, Das Bier. Eine Geschichte von Hopfen und Malz, München 2014 [ebook]). Der Blick ist auf den Wachstumsmarkt gerichtet, historische Entwicklungen und Pfadabhängigkeiten erscheinen als unwichtiges Beiwerk, werden wie Schaum zur Seite gewischt.

Dieser Beitrag wird den Blick weiter zurückwenden. Hierzulande wurde das erste über mehrere Jahre mit Erfolg angebotene alkoholfreie Bier deutlich vor dem Ersten Weltkrieg vom fränkisch-sächsischen Braumeister Valentin Lapp (1856-1908) produziert und vermarktet. Lapp war allerdings nicht der „Erfinder“ des alkoholfreien Bieres, denn schon kurz zuvor gab es eine Welle immer neuer alkoholfreier Angebote, die teils als „alkoholfreie Biere“ bezeichnet wurden, den heutigen Kriterien dieses Begriffs zumeist jedoch nicht entsprachen. Lapps „Original alkoholfreies Bier“ war es jedoch – und eine historische Analyse dieses Produkt erlaubt zudem, die vielen Schwierigkeiten zu diskutieren, die nicht nur zum Marktaustritt Lapps, sondern auch zum Scheitern vieler anderer alkoholfreier Biere dieser Zeit führten. Wenn Sie dies mitnehmen, wissen Sie schon mehr als viele vermeintliche Experten und Journalisten. Falls Sie jedoch an mehr als oberflächlichem Wissen interessiert sind, dann lade ich Sie ein, sich mit mir auf eine verwickelte, nicht immer eindeutige Reise in die bis dato unbekannte Vergangenheit des neuen alkoholfreien Brauens zu begeben.

Dieser Artikel ist zugleich der erste von vier geplanten Beiträgen, die sich am Beispiel des alkoholfreien Bieres mit der Neugestaltung des Trinkens im Deutschen Reich vor dem Ersten Weltkrieg beschäftigen. Drei Fallstudien stehen am Anfang: Das neue Brauen von Valentin Lapp behandelt den Umbruch beim Brauen selbst; die Untersuchung des 1901 reichsweit eingeführten „alkoholfreien Bieres“ Hopkos führt zurück in die frühe Werbewelt nicht alkoholischer Limonaden; das vornehmlich im Ruhrgebiet angebotene Trinkmit der Bochumer Schlegelbrauerei steht für die Integration alkoholfreier Biere in das Sortiment marktnah produzierender Brauereien. Ein vierter Artikel wird dann die entwickelten Fäden zusammenziehen, wird den mit den industriell gefertigten Nichtalkoholika verbundenen Bruch der deutschen Trinkkultur um 1900 zusammenführend analysieren.

Alkohol als Gefahr, Bier als hilfreiches Übel

Am Anfang gilt es erst einmal Abstand zu gewinnen: Im Gegensatz zu gängigen Beschwörungen des guten alten Bieres war dieses schwachalkoholische Getränk bis weit ins 19. Jahrhundert hinein von höchst heterogener Qualität. Häusliches und gewerbliches Brauen waren stark wetterabhängig, verarbeiteten Rohwaren unterschiedlicher Herkunft und Qualität, nutzten häufig verunreinigtes Wasser. Das änderte sich seit den 1840er, vornehmlich aber seit den 1860er Jahren – und dies ist hier nicht näher darzustellen (dazu bald Stefan Manz und Uwe Spiekermann, Making Food Empires: German Technology and Global Mass Production, 1870–1914, Oxford UP 2026, Kap. 7 und 8). Verbesserte chemische Kenntnisse, agrarwissenschaftliche Interventionen, Wissenstransfer von England und Böhmen, ein immer leistungsfähigerer Maschinenbau, ein beträchtlicher Qualifikationsschub durch Fachschulen, Lehrbücher und Fachzeitschriften folgten; sie alle erlaubten Biere neuer Qualität, die nicht nur hierzulande Kunden fanden. Die Wirtschaftsreformen des liberalen Zeitalters ermöglichten stetig größere Betriebe, Aktiengesellschaften prägten zunehmend das Geschäft, Kühltechnik, Pasteurisierung, Reinhefen und neue Transportmittel erlaubten den innerdeutschen Versand, zunehmend auch den internationalen Absatz. Im Gegensatz zu den Aussagen der Hochglanzhistorie führte die Disruption des Bierbrauens in den 1870er und 1880er Jahren jedoch keineswegs zu durchweg hochwertigen Angeboten.

Intensiv geführte Debatten über „Dividendenjauche“ spiegelten vielmehr die weiterhin beträchtlichen Probleme des modernen Brauens, dem vornehmlich oberhalb der Mainlinie vielfach mit den Hilfsmitteln der modernen Chemie abgeholfen wurde. Konservierungs- und Farbstoffe waren nicht unüblich, Hopfensubstitute, Aroma- und Süßstoffe prägten viele Angebote. Ökonomisch waren die Bierbrauereien eine der wichtigsten Träger der Früh- und Hochindustrialisierung, stellten nach Umsatz und Kapitaleinsatz die Textil-, Montan- und chemische Industrie noch um die Jahrhundertwende in den Schatten. Dabei half nicht zuletzt der Aufbau neuartiger Vertriebsstrukturen durch Wirtshäuser und Gaststätten, Biergärten und Kneipen. Als schwachalkoholisches Getränk diente Bier aber auch vielen Alkoholgegnern als Hilfsmittel gegen den dämonisierten Schnapsteufel, also eine sich im frühen 19. Jahrhundert etablierende, vornehmlich vom Branntwein geprägte Alkoholkultur.

Wie gegen das Bier kämpfen? Rausch und Stammtisch als männliche Alltagsfreuden (Fliegende Blätter 85, 1886, Nr. 2161, Beibl., 5 (l.); ebd. 68, 1878, 57)

Der 1883 gegründete „Deutschen Verein gegen den Mißbrauch geistiger Getränke“ gab der schon in den 1840er Jahren starken Temperenzbewegung neue Impulse (Heinrich Tappe, Der Kampf gegen den Alkoholmißbrauch als Aufgabe bürgerlicher Mäßigkeitsbewegung und staatlich-kommunaler Verwaltung, in: Hans Jürgen Teuteberg (Hg.), Durchbruch zum modernen Massenkonsum, Münster 1987, 189-235, insb. 199-210). Der Feind war der Branntwein, vor allem der billige Kartoffelschnaps, der durch die noch nicht regelmäßig getilgten Fuselöle doppelt toxisch wirkte. Im Gründungsjahr des Vereins wurden fast zwei Drittel des Alkohols im Deutschen Reich als Spirituosen konsumiert, sechs Prozent als Wein, Bier lag bei etwa dreißig Prozent. Der nun einsetzende, staatlich und kirchlich breit unterstützte Kampf gegen den Alkohol konzentrierte sich erst einmal auf das Hauptübel, wollte man doch nicht länger Konsummengen von knapp zehn Liter Weingeist pro Kopf der Erwachsenen hinnehmen (die heutigen Mengen liegen übrigens trotz deutlich sinkender Tendenz noch höher; und bis heute wird Wein hierzulande nicht, Bier nur äußerst moderat besteuert). Bier und Wein blieben lange Bundesgenossen der Temperenzvereine, die 1903 erfolgte Spaltung des Deutschen Vereins in „Enthaltsame“ und „Mäßige“ verwies jedoch auf letztlich nicht mehr überbrückbare Spannungen innerhalb der Antialkoholbewegung (Hasso Spode, Alkohol und Zivilisation. Berauschung, Ernüchterung und Tischsitten in Deutschland bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, Berlin 1991, 169-193).

Warum aber erschien Bier erträglich? Zum einen war es eine wichtige Übergangsdroge, die den Verzicht auf Spirituosen einfacher gestalten konnte. Bier hatte zudem nur einem Alkoholholgehalt von zumeist drei bis vier Prozent, war damit deutlich alkoholärmer als die heutigen Pilsener mit Anteilen von etwa fünf Prozent. Bier war aber zugleich ein integraler Bestandteil der Alltagskost. Es war nicht, wie heute, vorrangig ein Stimmungswandler. Es war „flüssiges Brot“, ja, eine kräftigende Alltagsspeise. Bier materialisierte Ruhe und Geselligkeit, regte die Lebensgeister, erfrischte im Sommer, löschte den Durst nach körperlicher Arbeit. Der Biertrinker mochte nach Ansicht der vornehmlich bürgerlichen Temperenzler faul und träge sein, doch anders als der Trunkenbold, der Säufer, galt er nicht als halt- und charakterloses Subjekt, musste nicht vorrangig therapiert, sondern konnte in die richtige, die mäßige Richtung gelenkt werden. Auch in Bierhallen hieß es: „Wo man Bier trinkt, kannst Du ruhig lachen, / Böse Menschen trinken schärf’re Sachen“ (Bayerisches Gastwirths-Zeitung 15, 1894, Nr. 23, 6).

Geselliges Miteinander in einem Berliner Kellerlokal (Illustrirte Zeitung 82, 1884, 415)

Aufbau einer alkoholfreien Gegenkultur

Neben repressive (und durchaus wirksame) Maßnahmen — etwa härtere Strafgesetze gegen Alkoholdelikte, die wegweisende Branntweinsteuer von 1887 und restriktivere Konzessionsvergaben für Gaststätten und Kleinhandel — traten aber von Beginn an „positive“ Alternativen zum Alkoholkonsum. Sie waren Ausdruck einer recht einseitigen fürsorglichen Ausrichtung auf die Erziehung des männlichen Industriearbeiters durch Kirchen, Wohlfahrtspfleger, Wissenschaftler und Sozialstatistiker. Der beträchtliche Alkoholkonsum der eigenen Berufsstände und der Frauen blieben eher im Hintergrund – sieht man einmal von den akademischen Studiosi ab. Das war Sozialreform über Bande, denn schlechte Wohnverhältnisse und das enge Miteinander von Familie, Verwandtschaft und Schlafgängern führten die Betroffenen fast zwingend in die Wirtshäuser und Kneipen, Saufkasinos und Kaschemmen. Konnte man deren Quasimonopol für Feierabend und Wochenende jedoch durchbrechen, so hoffte man mittel- und langfristig die „Trunksucht“ erst beim Branntwein, dann vielleicht auch beim Bier zu vermindern. Dazu sollten zuerst Schankstätten neuen Typus gegründet werden, in denen der gefährliche Trunk durch einen labenden Trank erst ergänzt und dann ersetzt wurde.

In vielen Artikeln und Broschüren präsentierte man die Utopie einer nichtalkoholischen Gaststätten- und Getränkekultur (U[we] Spiekermann, Grundlagen der modernen Getränkekultur. Ein historischer Rückblick, Aktuelle Ernährungsmedizin 21, 1996, 29-39). Besseres sollte an die Stelle des alkoholtriefenden Alten treten. Man möge, so hieß es in einer Petition des Centralverbandes der evangelisch-christlichen Enthaltsamkeitsgesellschaften in Deutschland zur Bekämpfung der Trunksucht, „statt der Branntweinschänken mehr Kaffeeschenken, Kaffeebuden, Theebuden, Kaffee- und Theewagen, sowie Lokale mit warmen Speisen konzessionir[en, US] und die Steuern auf Kaffee, Thee und alkoholfreies Bier ermäßig[en, US]“ (Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages, Leg. 6, Sess. 1884/85, Bd. 6, Anlagen, Berlin 1885, 934).

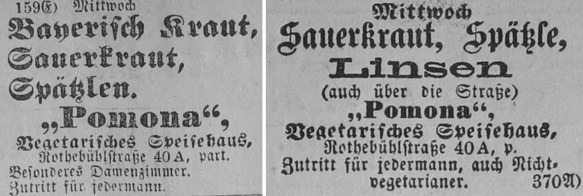

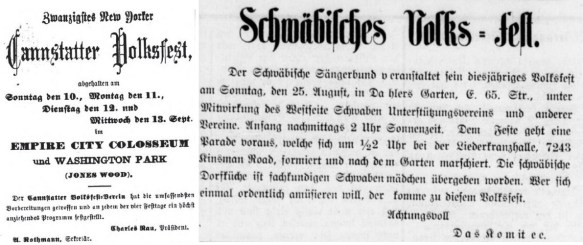

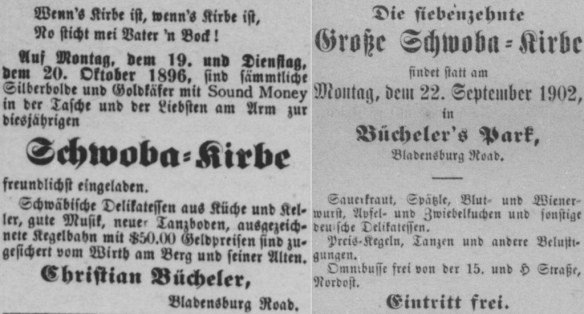

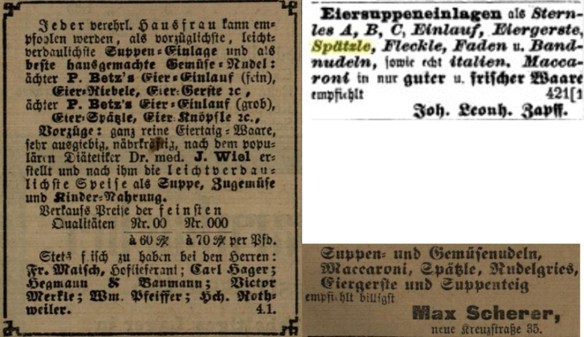

Dies spiegelt unfreiwillig die noch enge Palette nichtalkoholischer Getränke: Es ging um (Ersatz-)Kaffee und zumeist heimische Teemischungen, die zwar wärmen konnten, nicht aber erfrischen und den Durst löschen. Malzkaffee sollte erst in den 1890er Jahren neue geschmackliche Optionen eröffnen. Das hätten grundsätzlich auch Fruchtsirups, Mischgetränke aus Wasser und Saft sowie die von Frauen gern getrunkene Mandelmilch tun können, doch erstere waren zumeist überzuckert, litten an dem noch brenzligen Pasteurisierungsgeschmack. Hinzu kam das Wasser resp. teures Mineralwasser als eigentliches Temperenzgetränk; und natürlich die Frischmilch. Seltersbuden folgten, nach der Jahrhundertwende auch ein vor allem im Rheinland und Westfalen erstaunlich umfangreiches Netzwerk von Milchhäuschen. Vor diesem Hintergrund ist die ja erst einmal aufhorchen lassende Nennung von „alkoholfreiem Bier“ in der Petition besser verständlich. Darunter verstand man damals aber kohlensäureimprägnierte Limonaden mit bierähnlichem Geschmack, meist aus Großbritannien importiertes Ingwerbier. Doch ein Pendant zur vielgestaltigen, von den britischen und dann auch US-amerikanischen Abstinenzlern vorangetriebenen Alltagskultur karbonisierter Limonaden und Sirupe gab es hierzulande eben nicht (Colin Emmins, Soft Drinks, Merlins Bridge 1991), Folge der lange stärkeren Regulierung der Apotheken und Drogerien. Coca-Cola sollte sich in Deutschland erst nach mehr als vierzig Jahren etablieren. Limonadenessenzen konnte man hierzulande kaufen, gewiss, doch der Geschmack des oft noch selbstbereiteten Tranks war gewöhnungsbedürftig, stand häuslich bereiteten Beerensäften deutlich nach (Kladderadatsch 28, 1875, Nr. 10, Beibl. 2, 3). In einer großenteils außerhäuslichen, öffentlichen Trinkkultur ging es jedoch um neue Marktangebote, konsumierbar im geselligen Miteinander.

Alkoholfreie Trinkhalle für Mineralwasser und Himbeersirup (Hagener Zeitung 1892, Nr. 86 v. 11. April, 4)

Angesichts dieser Malaise der Alternativen gewannen Bestrebungen an Boden, die alkoholhaltigen Weine und das Bier zu entgiften. Der Vorteil war offenkundig, musste man doch die bestehenden Trinkgewohnheiten nicht grundlegend ändern. Dadurch konnte man zudem den bisher duldend akzeptierten schwächeren Alkoholika langfristig die Grundlage entziehen. Welch eine Chance, zumal sich die Deutschen so gut wie kaum eine andere Nation auf die chemisch-technologische Veränderung der Nahrungsmittel verstanden. Das hatte man bereits bei anderen Genussmitteln gezeigt, mochten diese auch weniger erhitzt diskutiert worden sein (Uwe Spiekermann, Künstliche Kost, Göttingen 2018, 182-185). Es gab Gesundheitspfeifen und zahlreiche Verfahren für nikotinarme Zigarren, nikotinärmere Tabake dienten neuen Sanitätszigaretten. Auch die Entgiftung des Kaffees war unternehmerisches Ziel (Ein Kaffee ohne Kaffein, Die Umschau 2, 1898, 813-814), mochte es auch bis 1906 dauern, ehe Kaffee HAG diese technische Utopie überzeugend verwirklichte.

Eine Welt ohne Giftstoffe? Anti-Nicotin, nikotinarme Zigaretten aus Dresden (Offizieller Katalog der Deutschen Kunstausstellung Dresden 1899, Dresden 1899, Werbung, 14)

Die Entgiftung der Getränke begann beim Obstwein. Das Deutsche Reich war kein wirkliches Obstland. Der Obstbau lieferte jedoch regional und saisonal teils beträchtliche Mengen an Rohwaren, die kaum von den bestehenden Konservenfabriken, sondern vorrangig von den Hausfrauen eingekocht, zu Mus oder Saft verarbeitet wurden. Ausgepresstes Obst verdarb jedoch rasch, Hefe- und Schimmelpilze forderten ihren Tribut. Leistungsfähige Konservierungsmittel stoppten zwar die Gärung, beeinträchtigten aber den Geschmack. Entsprechend vergor man Obst vor dem allgemeinen Aufkommen der Hitzesterilisierung zum schwachalkoholischen Haustrank, bei dem der aus Äpfeln bereitete Most hervorragte. In den 1890er Jahren begannen dann systematische Forschungen über die Pasteurisierung von Fruchtsäften, einem Verfahren also, das in der Brauerei seit Jahrzehnten angewandt wurde, um die Haltbarkeit des Bieres zu erhöhen ([Julius] Kochs, Technisches aus dem Gebiete der alkoholfreien Obstgetränke, Die Volksernährung 2, 1927, 246-247). Den Unterschied machte der für seine Riesling-Sorte bekannte Schweizer Pflanzenphysiologe Hermann Müller-Thurgau (1850-1927). Er pasteurisierte frisch gepresste Fruchtsäfte bei 60-70 °C, ermöglichte dadurch sterile Fruchtsäfte, die nicht weiter vergoren (H[ermann] Müller-Thurgau, Die Herstellung unvergorener und alkoholfreier Obst- und Traubenweine, Frauenfeld 1896; J[ulius] Neßler, Alkoholfreie Trauben-, Obst- und Beerenweine, Wochenblatt des Landwirthschaftlichen Vereins im Großherzogthum Baden 1898, 442-443). Sie sollten Most und Obstwein ersetzen, wurden daher ab 1896 (und bis zum Weingesetz 1909) als „alkoholfreie Weine“ vermarktet. Dieser Begriff bezeichnete also keine Entgiftung, keine Entalkoholisierung, wohl aber einen alkoholfreien Ersatz für ein gängiges alkoholhaltiges Alltagsgetränk. Temperenz über Bande.

Alkoholfreie Weine nach Müller-Thurgau (Vegetarischer Vorwärts 4, 1897, 194)

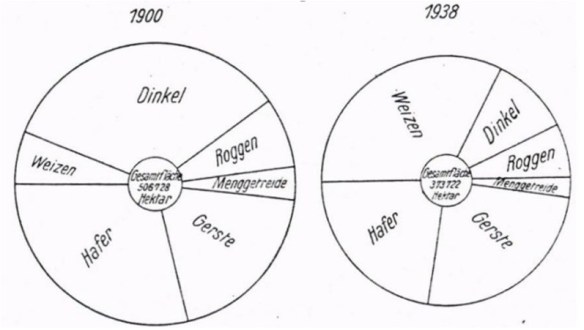

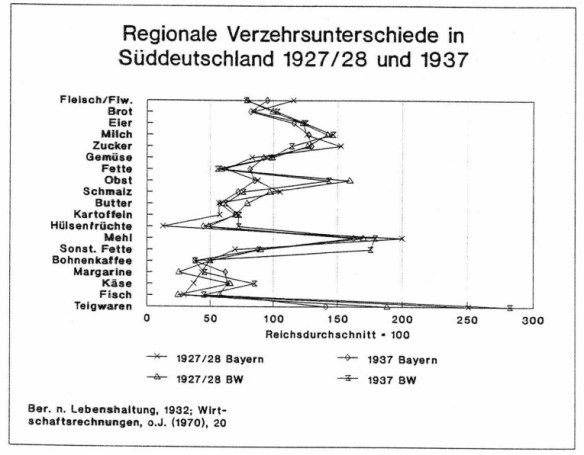

Valentin Lapp: Lebensdaten eines führenden Technologen der deutschen Brauwirtschaft

Zurück zum Bier. Die kapitalkräftige Produktion, die zunehmende Standardisierung ansprechender Qualitäten, die reichsweite Präsenz des dunklen Münchner Biers und auch des von nationalistischer Seite strikt bekämpften böhmischen Pilseners sowie die vor allem in den Städten rasch wachsende Zahl von Gaststätten bildeten die Grundstrukturen für einen stetigen Anstieg des Bierkonsums von 1880 79 Litern pro Kopf der Erwachsenen über 1890 100 Liter auf 119 Liter 1900. Damit aber war der Markt gesättigt, denn die Antialkoholbewegung konnte nicht nur den Spirituosenkonsum massiv verringern, sondern setzte nun auch der Brauwirtschaft zu: 1913 lag man bei 103 Litern pro Kopf. Auch wenn die technologische Innovationskraft der deutschen Brauereien Mitte der 1890er Jahre teils schon an die großenteils von deutschen Emigranten geprägte US-amerikanische Bierindustrie übergegangen war, so war man aufgrund dieses Marktdrucks doch emsig bemüht, die eigene Produktion zu optimieren, um preiswerte, hochwertige und zugleich vielgestaltige Biere anzubieten.

Womit wir schließlich bei Valentin Lapp angekommen sind. Er war einer von vielen Technologen, deren Innovationskraft die deutschen Brauereien seit den 1870er Jahren an die Weltspitze hatte treten lassen. Lapp war Bierbrauer durch und durch, eine reibungslos funktionierende Produktion standardisierten Biers war für ihn Grundlage jeden Geschäfts. Er war Prozessoptimierer, ein steter Tüftler, der allerdings über die Entwicklung neuer Verfahren kaufmännischen Pragmatismus mehrfach aus den Augen verlor. Um den späteren Produzenten und Patentinhaber des „Original alkoholfreien Bieres“ genauer einschätzen zu können, ist ein Blick auf die nur teilweise zu rekonstruierende Biographie erforderlich.

Valentin Lapp wurde als Martin Valentin Lapp am 11. Mai 1856 in Neustadt a.d. Aisch, also einer zwischen Würzburg und Nürnberg gelegenen mittelfränkischen Kleinstadt geboren. Er war, wie seine Eltern Christoph Stefan Lapp und Anna Margaretha, geb. Herold, evangelisch-lutherischer Konfession (StdA Dresden, 6.4.25, Eheaufgebote/Eheregister 1876-1922, 1883, Nr. 448). Lapp wuchs in einem bürgerlichen Elternhaus auf, sein 1894 verstorbener Vater war zumindest im Jahrzehnt zuvor Privatier (Aischthalbote 1894, Nr. 24 v. 28. Januar, 2). Zwei jüngere Brüder lassen sich nachweisen, einerseits Johann Paulus Candidus (1858-1941), anderseits Johann Matthäus Stephan Leonhard (1860-1910) (Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden Nr. 11121, Sterberegister, Nr. 903, Frankfurt IV, 1941, Nr. 1193/IV; ebd. Nr. 9451, Heiratsregister 1849-1930, Bornheim, 1886, Bl. 446, Nr. 1036; ebd. Nr. 10667, Sterberegister Frankfurt II, 1910, Nr. 373).

Am Maifeiertag 1883 verlobte sich Valentin Lapp, damals bereits Braumeister in Dresden, mit der aus der sächsischen Hauptstadt stammenden Hausbesitzertochter Selma Anna Killing, die Heirat folgte am 15. Oktober (Leipziger Tageblatt 1883, Nr. 121 v. 1. Mai, 2227; ebd. 1883, Nr. 294 v. 21. Oktober, 5332). Die evangelisch-lutherische Gattin stammte aus solventem Haus. Ihr verwitweter Vater war Schiffseigner, Weinhändler und Hausbesitzer (StdA Dresden, 6.4.25, Eheregister 1876-1927, 1883, Nr. 448). Am 1. Dezember gebar Selma Lapp einen Sohn, Arthur Alexander. Die Geburtsanzeige erfolgte mehr als eine Woche später durch die Hebamme, am 20. Dezember verstarb die junge Mutter im Alter von nur 20 Jahren (StdA Dresden, 6.4.25, Geburtsregister 1876-1907, 1884, Nr. 3304; ebd., Sterberegister 1876-1957, 1884, Nr. 2909; Dresden, Kirchliche Wochenzettel 1703-1902, Taufanzeigen, 1865; Leipziger Tageblatt 1884, Nr. 358 v. 23. Dezember, 6909). Valentin Lapp verließ kurz darauf Dresden und heiratete nach angemessener Trauerzeit 1886 ein zweites Mal, nun die in Bamberg wohnhafte Restaurationstochter Marie, geb. Greß (Allgemeine Zeitung für Franken und Thüringen 1886, Nr. 143 v. 23. Juni, 2). Doch neuerlich war die Ehe vom Tod überschattet, Sohn Arthur starb zweijährig kurz vor Weihnachten.

Tod der ersten Ehefrau Selma 1884 und des gemeinsamen Sohnes Arthur 1886 (Dresdner Anzeiger 1884, Nr. 360 v. 15. Dezember, 15 (l.); Bamberger Volksblatt 1886, Nr. 287 v. 18. Dezember, 3)

Dieser Tod muss Valentin Lapp tief getroffen haben, schaltete er doch mehrere größere Anzeigen, ebenso eine Danksagung (Allgemeine Zeitung für Franken und Thüringen 1886, Nr. 296 v. 18. Dezember, 2; Bamberger Neueste Nachrichten 1886, Nr. 347 v. 18. Dezember, 4; ebd. 1886, Nr. 350 v. 21. Dezember, 4). Erst knapp fünf Jahre später folgte am 12. November 1891 ein weiterer Stammhalter, der Sohn Theodor (Bamberger Neueste Nachrichten 1891, Nr. 312 v. 13. November, 3). Obwohl Lapp sowohl in Bamberg als auch seiner späteren Wirkungsstätte Leipzig gewiss lokale Prominenz besaß, konnte ich keine weiteren Familienanzeigen finden. Allerdings heiratete er am 12. April 1902 noch ein drittes Mal, nämlich die 1866 in Mähren im Westerwaldkreis geborene Emma Amalie Keppler, Tochter des in Brünn ansässigen Karl Baron Keppler (1817-1891) und seiner Frau Therese, geb. Engelhard (1828-1911). Valentin Lapp heiratete also standesgemäß, doch nach den beiden Schicksalsschlägen in den frühen 1880er Jahren rückte das Berufsleben in den Vordergrund seines Daseins.

Braumeister in Dresden 1881-1884

Nach einer wahrscheinlich im heimischen Franken absolvierten Ausbildung findet man Valentin Lapp 1881 als Braumeister des Hofbrauhauses Dresden (Allgemeine Hopfen-Zeitung 21, 1881, 823). Dresden, damals eine rasch wachsende Metropole mit knapp 200.000 Einwohnern, war mittlerweile vom bayerischen Lagerbier dominiert, auch böhmisches Pilsener gewann rasch Marktanteile (Analysen Dresdner Biere, Zeitschrift für das gesammte Brauwesen NF 3, 1880, 227-230). Das Hofbrauhaus war 1872 als Aktiengesellschaft gegründet worden, eine Folge der Deregulierung durch die erste Aktienrechtsnovelle von 1870 und dem unmittelbar folgenden Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch. Mit einer Kapitalisierung von 1,761 Mio. M übertraf es die lokale Konkurrenz deutlich (Mason, The Joint Industrial Enterprises of Saxony, Reports form the Consuls of the United States on the Commerce, Manufactures, etc. of their Consular Districts 4, 1881, 453-457, hier 455). Das Hofbrauhaus besaß ein damals für die meisten Brauereien eher unübliches Flaschenbiergeschäft, ferner eine integrierte Malzfabrik (Berliner Börsen-Courier 1889, Nr. 239 v. 12. Mai, 16). Valentin Lapp konnte dadurch seine erlernten Kenntnisse vielgestaltig erweitern und auf den technisch neuesten Stand bringen.

Das wird wohl auch der Grund für einen kurz darauf folgenden Wechsel zur ebenfalls 1872 gegründeten Dresdner Gambrinus Brauerei gewesen sein, entstanden aus der 1860 gegründeten Privatbrauerei Ripl & Sohn Zum Gambrinus (Heinrich Gebauer, Die Volkswirtschaft im Königreiche Sachsen, Dresden 1893, 541). Hier konnte der „liebenswürdige und auf der Höhe der Zeit stehende Braumeister“ (Gambrinus 11, 1884, 387) jedenfalls neue Maschinen einführen und testen, darunter vor allem die Läuterzentrifuge des Frankfurter Braumeisters und Zivilingenieurs Conrad Zimmer. Die Gambrinus Brauerei produzierte zudem deutlich größere Biermengen als das Hofbrauhaus (Mason, 1881, 455).

Die Erste Bamberger Export-Brauerei Frankenbräu 1885-1893

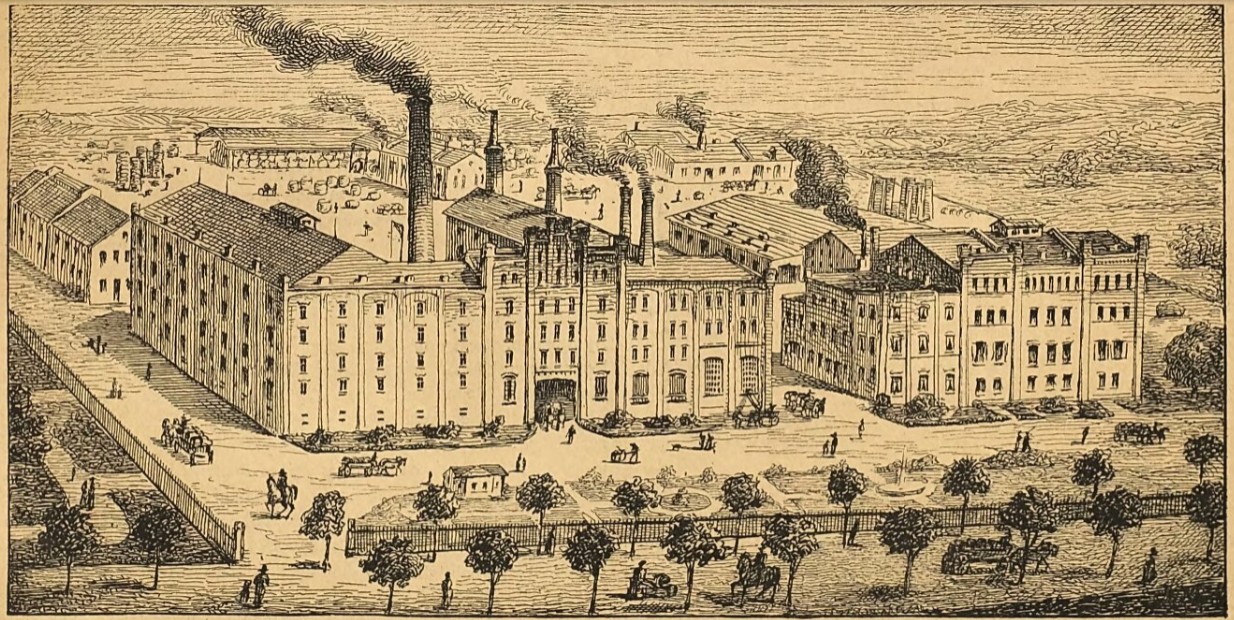

Die Erste Bamberger Export-Bierbrauerei „Frankenbräu“ nach der Fertigstellung (Bier-Export-Blatt 2, 1886, Nr. 13, 1)

1885 verließ Valentin Lapp dann Dresden für eine neue Karriere in Bamberg, etwa 55 km nordöstlich von seiner Geburtsstadt gelegen. Hier hatte der jüdische Kaufmann und Ziegeleibesitzer Simon Lessing (1843-1903), dessen Vater, der Hopfenhändler Samuel Lessing (1808-1878) sich 1862 in Bamberg angesiedelt hatte, 1885 ein etwa 22.500 m² großes Areal mit einer modernen Brauerei und Mälzerei bebauen lassen (Bamberger Neueste Nachrichten 1886, Nr. 4 v. 4. Januar, 2). Am 5. November 1885 kaufte die neu gegründete „Erste Bamberger Export-Bierbrauerei Frankenbräu“ den Betrieb. Regionale Investoren steuerten 1,1 Mio. M Kapital bei (Bayerische Handelszeitung 15, 1885, 660). Valentin Lapp war nicht Mitgründer, wohl aber Vorstand der Direktion (Handbuch der bayerischen und württembergischen Actiengesellschaften 4, 1886, 54). Als auf dem Fabrikgelände residierender Brauereidirektor hatte er sowohl die Produktion vor Ort als auch das anvisierte Exportgeschäft ins Laufen zu bringen. Nicht alle waren vom Erfolg der Neugründung überzeugt: „Ob eine neue Exportbrauerei unter den gegenwärtigen Verhältnissen noch zeitgemäß ist, möchten wir bezweifeln und wir glauben auch nicht, daß wenn die Aktien an den Markt gebracht werden sollten, sich viele Liebhaber finden würden“ (Erste Bamberger Export-Bierbrauerei „Frankenbräu“ in Bamberg, Münchener Fremdenblatt 1885, Nr. 336 v. 2. Dezember, 5). Andere jedoch wünschten „dem Etablissement unter der vorzüglichen Leitung des tüchtigen und erprobten Direktors Herrn Lapp Blühen und Gedeihen“ (Bamberger Neueste Nachrichten 1886, Nr. 4 v. 4. Januar, 2).

Während die meisten Brauereien für den lokalen, gegebenenfalls für den regionalen Markt produzierten und ihr Bier somit frisch in Fässern in die weitere Nachbarschaft verbrachten, zielte eine Exportbrauerei deutlich weiter – auch wenn das Ausland schon abseits der bayerischen Grenzen begann, war das Deutsche Reich doch noch in fünf Brauereigebiete mit eigenen Standards, Steuern und Zöllen aufgeteilt. Dies erforderte eine technisch versierte Produktionstechnologie, vielfach auch die Pasteurisierung des frisch gebrauten Bieres. Die neue Brauerei war von dem Dortmunder Architekten Plücker als eine Musteranlage konzipiert worden, Lapp beaufsichtige gleichermaßen Bau und die von der renommierten Chemnitzer Maschinenfabrik Germania stammende maschinelle Einrichtung. Besonderer Wert wurde auf die hohe Qualität der Vorprodukte gelegt, ein betriebsinternes Darrensystem half die Malzverarbeitung zu kontrollieren. Zwei moderne Eismaschinen und umfangreiche Kelleranlagen erlaubten eine angemessene Reife des Lagerbiers, zwei Dynamos speisten die Lichterzeugung, eine Dampfmaschine trieb die Fabrik an. Die anvisierte Kapazität von 100.000 Hektolitern pro Jahr konnte grundsätzlich weiter erhöht werden (Die Erste Bamberger Export-Bierbrauerei „Frankenbräu“, Bier-Export-Blatt 2, 1886, Nr. 13, 2). Schon vor Produktionsbeginn wurden erste Lieferverträge mit großen preußischen Gaststätten abgeschlossen, im März 1886 erhielt Lapp Prokura. Dennoch dürfte der kaufmännische Betrieb schwerpunktmäßig beim Bürochef Albert Udo Ellerbrock gelegen haben (Bayerische Handelszeitung 16, 1886, 252).

Bierexport von Bayern nach Schlesien und den USA (Breslauer Zeitung 1886, Nr. 643 v. 15. September, 4 (l.), Army Navy Journal 33, 1895, Nr. 1676, 79)

Lapp dürfte von Anbeginn versucht haben, einerseits die geschmacksbeeinträchtigende Pasteurisierung zu verbessern. Stolz annoncierte man „pasteurisirtes Bier in Fässern für überseeischen Export, System Lapp“, erhielt dafür Preise, bewarb derartiges „tropensicheres Faßbier“ (Frankenbräu unter dem Aequator, Würzburger Stadt- und Landbote 1891, Nr. 136 v. 12. Juni, 4). Anderseits dürfte Lapp an der Kohlensäureimprägnierung der Biere gearbeitet haben, da dieser Zusatz das Produkt vollmundig und frisch hielt. Schließlich etablierte er eigene Eis-Waggons, konnten damit auch weiter entferntere Kunden „frisch“ beliefert werden (Bayerisches Bier-Export-Blatt 4, 1888, Nr. 56, 8). All dies waren wichtige Fertigkeiten, die wenige Jahre später in die Produktion seines „Original alkoholfreien Bieres“ mit einfließen sollten. Anregungen dürfte er auch bei einer mehrwöchigen Geschäftsreise nach Schweden gewonnen haben, denn dort war nicht nur die Temperenzbewegung alltagsbestimmend, sondern dort setzten Forschungen zu karbonisierten Limonaden und anderen alkoholfreien Getränken früher ein als im bierseligen Franken (Bamberger Volksblatt 1890, Nr. 143 v. 3. Juli, 3). 1896 wurden im norddeutschen Brauereigebiet pro Kopf 85 Liter gebraut, während es in Württemberg 236 und in Bayern satte 282 Liter waren (Bayerische Gastwirths-Zeitung 18, 1897, Nr. 30, 1).

Unter Valentin Lapps Leitung wurde die Frankenbräu weiter vergrößert und konnte den Ausstoß auf beachtliche Höhen schrauben. Von 1887 auf 1888 verdoppelte er sich auf 68.000 hl, von denen 65.000 exportiert wurden. 1889 stieg der Wert auf 74.000 (71.000 Export), 1890 auf 75.000 hl. Doch die vor allem in den USA einschneidende Wirtschaftskrise 1890/91 ließ die Exporte auf 52.000 hl zurückgehen. 1891 sank der Ausstoß erstmals auf 70.000 hl, neue Marken wie dunkel und gold-gelb gebraute „Deutsche Würze“ konnten dies nicht verhindern. Das galt auch für den auf vier Eis- und Kühlmaschinen sowie drei Dampfmaschinen ausgeweiteten Maschinenpark (Angaben n. Gambrinus 16, 1889, 232; ebd. 17, 1890, 338; ebd. 18, 1891, 369; Gambrinus 19, 1892, 334). Frankenbräu blieb eine exportorientierte Brauerei, repräsentierte deutsches Bier in zahlreichen Auslandsmärkten, beschickte selbstverständlich auch die 1893er Weltausstellung in Chicago (Condensed official catalogue of interesting exhibits […], Chicago 1893, 18).

Werbung für Frankenbräu in einer deutschen Fachzeitschrift (Bayerisches Bier-Export-Blatt 3, 1887, Nr. 29, 8)

Doch kurz danach warf Valentin Lapp die Brocken hin, in der Fachpresse hieß es freundlicher: „Herr Valentin Lapp, der langjährige und mit vielen Erfolgen thätige technische Director der Exportbrauerei ‚Frankenbräu‘ in Bamberg hat auf seine Stelle resignirt“ (Gambrinus 20, 1893, 879). Parallel wurde bekannt, dass er eine Brauerei in Leipzig-Lindenau gekauft hatte (Bayerisches Brauer-Journal 3, 1893, 535; Exportbrauerei „Frankenbräu“, Münchner Neueste Nachrichten 1893, Nr. 511 v. 8. November, 4). Am 27. Dezember 1893 wurde Lapp offiziell durch den zuvor in Arnstadt und Leipzig tätigen Brauereidirektor Elvir Faber ersetzt (Bayerische Handelszeitung 24, 1894, 44).

Anlass für diese einschneidende Veränderung dürfte der nur dank der Zusammenarbeit fast aller Investoren vermiedene Konkurs der Frankenbräu gewesen sein. Die Gewinnentwicklung ließ das Drama erahnen: Hatte die Bamberger Brauerei 1891/92 noch einen Gewinn von 72.664 M erzielt, so schloss das Geschäftsjahr 1892/93 mit dem immensen Verlust von 653.170 M (Gambrinus 21, 1894, 36). Daraufhin beschlossen die Aktionäre einen strikten Kapitalschnitt von mittlerweile 2,2 Mio. M auf 733.000 M, also auf ein Drittel. Innerhalb der Branche hieß es skeptisch: „Der Beschluß, das Actiencapital nicht nur um den Betrag der Unterbilanz, sondern um das Doppelte derselben zu reduciren, läßt darauf schließen, daß trotz der vorgenommenen Abschreibungen die Buchwerthe noch zu hoch in der Bilanz stehen, und deren weitere Herabsetzung nöthig erscheint“ (Gambrinus 21, 1894, 42). Die Lokalpresse urteilte unfreundlicher: „Die Aktie Frankenbräu ist keinen Pfennig werth. […] In Wirklichkeit ist Frankenbräu überschuldet und hätte daher schon längst nach gesetzlicher Vorschrift den Konkurs ansagen sollen“ (Betrüger im Großen, Neue Bayerische Landeszeitung 1894, Nr. 4 v. 8. Januar, 1). Eine Dividende wurde dennoch ausgeschüttet.

Was war passiert? Frankenbräu war Opfer der auch damals gar nicht so seltenen Wirtschaftskriminalität geworden. Die Gebrüder Jakob und Nathan Heßlein waren respektierte und vermögende Geschäftsleute (erst Tuchhändler, dann Bankiers), Nathan seit 1885 stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Bamberger Brauerei. Sie begannen Ende der 1880er Jahre jedoch Differenzgeschäfte an verschiedenen Börsen – und bedienten sich dabei auch der Depositen ihres Bankgeschäftes. Die Spirale von Verlusten und neuerlichen Spekulationen führte in den Ruin: „Was die Aktienbrauerei Frankenbräu anlangt, für welche Heßlein die Mitgründer und Finanziers waren, so hat die Firma die meisten Aktien der ersten Emission al pari übernommen und erheblich über pari verkauft, hat also ganz erheblich verdient; damit nicht zufrieden, hat diese Firma, um den Kurs zu steigern, wieder Aktien eingekauft, um sie noch höher zu verkaufen; letzteres mag ihr nicht ganz gelungen sein, aber verwerthet hat sie alle ihre Frankenbräuaktien. Heute ist nicht die Brauerei Schuldnerin der Firma Heßlein, sondern umgekehrt“ (Das Falliment Heßlein, Neues Münchener Tagblatt 1893, Nr. 146 v. 28. Mai, 4-5). Jakob Heßlein brachte sich nach der Aufdeckung des jahrelangen Betruges um, Bruder Nathan versuchte es zweimal vergebens. Die Passiva der Heßleins betrugen mehrere Millionen, ihr Bankrott wäre seit 1891 nur durch ein Spekulationswunder an der Börse zu verhindern gewesen (Helmbrechtser Anzeiger 1894, Nr. 81 v. 8. Juli, 2-3).

Zeitgenössisch war die Aufregung groß und unterminierte zugleich das Vertrauen in die Geschäftsfähigkeit der Frankenbräu. Die lokale Presse hatte den Fall mit aufgedeckt, der investigative Redakteur wurde anfangs jedoch als „Ehrabschneider und Verleumder“ denunziert (Frankenbräu Bamberg, Neue Bayerische Landeszeitung 1894, Nr. 13 v. 18. Januar, 3). Die neue Leitung der Brauerei betonte, dass sie auch ohne von außen kommende Kritik „von sich aus Ordnung gemacht, die aufgehäuften unsicheren Posten beseitigt, den Betrieb vereinfacht und vernünftig reduzirt, die gebührenden Abschreibungen vollzogen und den Aktionären einen Wein eingeschenkt hätte“ (Frankenbräu Bamberg, Neue Bayerische Landeszeitung 1894, Nr. 53 v. 7. März, 3). Die beträchtlichen persönlichen Opfer der Aktionäre und der Tantiemenverzicht des Aufsichtsrates spiegelten die dennoch erst spät einsetzenden Gegenmaßnahmen. Das Geschäft befand sich seit 1895 neuerlich „in steter und erfreulicher Zunahme begriffen“ (Bamberger Tagblatt 1896, Nr. 193 v. 21. August, 3), 1896/97 betrug der Ausstoß wieder 73.690 hl (Bayerische Gastwirths-Zeitung 18, 1897, Nr. 29, 2), ab 1901 firmierte man um, nannte sich nunmehr „Hofbräu“.

Valentin Lapp äußerte sich anfangs nicht zu diesem nur knapp abgewendeten Konkurs, hatte er doch zuvor seine Position zur Verfügung gestellt, war er derweil schon mit der Aufbauarbeit in Leipzig beschäftigt. Angesichts von späteren Pressevorwürfen erklärte er 1904: „Solange ich dort tätig war, hat die Brauerei Dividende bezahlt, bis sie durch das Fallissement ihres Aufsichtsratsmitgliedes Bankier Heßlein um ca. 700.000 M bar geschädigt wurde. […] Ich war gar nicht in der Lage, diesen Fall zu verhindern“ (Leipziger Tageblatt 1904, Nr. 357 v. 16. Juli, 6). Damals wurde aber auch betont, dass die Frankenbräu hohe Summen für die Forschungen Lapps aufgewandt hatte (Gross-Crostitz, Leipziger Tageblatt 1904, Nr. 386 v. 31. Juli, 13). Diese hatten zuvor die Gewinne der Brauerei ermöglicht und gesichert.

Die Bayerische Bierbrauerei V. Lapp Leipzig-Lindenau 1894-1901/02

Helles und dunkles alkoholfreies Bier für Gesunde und Kranke (Leipziger Tageblatt 1900, Nr. 646 v. 20. Dezember, 9982)

Am neuen Wirkungsort Leipzig sollte Valentin Lapp 1896 das erste „Original Alkoholfreie Bier“ produzieren. Als Wirkstätte hatte er die 1849 errichtete Dampfbrauerei des kurz zuvor verstorbenen Brauers Gustav Adolf Offenhauer (1831-1890) erworben. Die in Leipzig-Lindenau an der Kaiser Wilhelm-Straße 1-3 (heute Endersstraße) gelegene Firma wurde modernisiert, am 17. März 1894 die „Bayerische Bierbrauerei V. Lapp“ mit Lapp als Inhaber ins Handelsregister eingetragen (Leipziger Tageblatt 1894, Nr. 145 v. 21. März, 2106). Wie schon in Bamberg, wohnte Valentin Lapp auf dem Firmengelände (Leipziger Adreßbuch 1895, T. II, 272).

Leipzig war allerdings für jeden Brauer eine Herausforderung. Wurden 1890 im Großraum noch 672.510 hl hergestellt, so war dieser Wert trotz raschem Bevölkerungswachstums 1893 auf 637.512 hl gesunken und erreichte 1896 nur noch 616.534 hl (Die wirthschaftliche Lage des Leipziger Brauereigewerbes, Leipziger Tageblatt 1897, Nr. 357 v. 16. Juli, 5251). Zudem schwand in Leipzig, aber auch in ganz Sachsen und Thüringen, die Bedeutung just des bayerischen Lagerbieres, während das helle böhmische Pilsner Marktanteile gewann (Die Bierexport-Verhältnisse Bayerns, Leipziger Tageblatt 1896, Nr. 228 v. 6. Mai, 3423). Für einen fränkischen Neuankömmling mit sächsischen Markterfahrungen konnte dies nur zweierlei bedeuten: Einerseits Produktion erstklassiger, dem Namen der Bayerischen Bierbrauerei verpflichteter Angebote, anderseits die Neuentwicklung weiterer marktgängiger Angebote. All dies hatte massive Folgen für den Braubetrieb selbst, denn die betrieblichen Prozesse mussten optimiert, zugleich aber neue Marktchancen erschlossen werden. Valentin Lapp hatte, wie schon in Bamberg, die Innovationsführerschaft zu erringen.

Spezialangebot eines alkoholarmen Champagner-Weißbiers (Leipziger Tageblatt 1899, Nr. 297 v. 14. Juni, 4677)

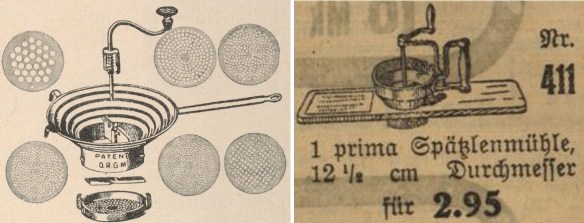

Das bedurfte längerer Vorarbeiten, zumal das Patent- und Markenrecht damals reichsweit im Fluss war. Lapps erstes Leipziger Patent, ein im April 1894 angemeldetes Verfahren zur Gewinnung von Bierwürze im ununterbrochenen Betrieb, deutete jedoch in die Richtung betrieblicher Rationalisierung (Gambrinus 22, 1895, 251). Auch neu entwickelte Biertransport- und Ausschankgefäße dienten einem schnelleren Betriebsablauf und der Reduktion manueller Arbeit (Deutscher Reichsanzeiger 1896, Nr. 135 v. 8. Juni, 21). Veränderungen im Angebot sind mangels Anzeigen nicht vor 1897 nachweisbar. Lapps Sortiment kreiste anfangs um die erwartbaren bayerischen Sorten. Kunden bewarben etwa sein Bockbier oder aber sein Helles (Leipziger Tageblatt 1895, Nr. 101 v. 24. Februar, 1372; ebd., Nr. 268 v. 2. Juni, 27). Das oben angeführte, jedoch erst 1899 nachweisbare Champagner-Weißbier unterstrich jedoch eine gewisse Erweiterung der Produktpalette. Das anfangs nur als Begriff und Utopie der Temperenzbewegung bekannte alkoholfreie Bier lag demnach im Trend der strukturellen Aufgaben Lapps. Ein zeitgenössischer Analyst sah sie vor allem als Marktchance, „Bier aus billigen Produkten herzustellen, welche obergährig einen guten Geschmack besitzen, auf Flaschen gezogen, lange haltbar sind und noch einen relativ guten Verdienst ergeben“ (Max Wender, Praktische Anleitung zur Fabrikation kohlensäurehaltiger Erfrischungs- und Luxus-Getränke, Berlin und Wien 1898, 218). Dazu aber mussten Verfahren entwickelt werden, um die enge Symbiose von Geschmacks- und Alkoholbildung zu durchbrechen. Die dem Bierbrauen zugrundeliegende alkoholfreie Bierwürze ist kaum trinkbar. Erst die von Hefe ausgelöste Gärung führt zur Alkohol- und Kohlensäureentstehung, zum vollmundigen und frischen Geschmack des Bieres. Wie aber in diesen menschlich genutzten chemischen Prozess eingreifen, um am Ende mehr zu erhalten als nicht trinkbare Plörre?

Neue Marktchancen durch Technologie: Lapps Ausflug in die Biersiphonproduktion

Diese technologische Aufgabe ging Valentin Lapp wahrscheinlich 1895/96 an. Doch über den Entwicklungsprozess, die Ideenfindung und ihre Umsetzung wissen wir kaum etwas. Wir können 1896 erste recht unpräzise Angaben über Lapps auf Verkostungen präsentiertes „Original alkoholfreie Bier“ finden. Pröbeln und Tüfteln sind halt schwerer darzustellen als das finale Produkt. Um zumindest eine Vorstellung von Lapps Vorgehen zu gewinnen, hilft allerdings ein Blick auf eine weitere Innovation, mit der er damals recht erfolgreich war.

Bier war zu dieser Zeit ein vornehmlich in Gläsern außerhäuslich konsumiertes frisches Getränk. Es wurde nach dem Brauen in Holzfässer gefüllt und gelagert, nach der Reife zum Gastwirt, zum Ausschankplatz transportiert und dort mit Hilfe tradierter Mechanik oder aber elaborierter Bierpressionen ausgeschenkt und dem willigen Kunden dargetan. Flaschenbier gab es, aber die stetig entweichende Kohlensäure begrenzte Haltbarkeit und Geschmack. Es kam mit den Flaschenfüllapparaten in den 1870er Jahren auf, doch hierzulande blieb die Mechanisierung der Hohlglasproduktion deutlich hinter der in den USA zurück. Für Exportbiere konnte sich die Flaschenabfüllung durchaus etablieren, blieb jedoch vor Ort bis in die 1890er Jahre eine von den Gastwirten erbittert bekämpfte Alternative.

Das galt auch für die nach britischen Vorbildern entwickelten Biersiphons, die seit 1895 dem häuslichen Bierkonsum eine weitere Option eröffneten (Syphon-Bier, Hopfen-Kurier 15, 1895, Nr. 74, 4). Zwar hieß es abschätzig: „Mit dieser Neuerung hat es in Bayern noch eine gute Weile“ (Bayerische Gastwirths-Zeitung 16, 1895, Nr. 50, 1-2, hier 2), doch mit der 1896 gegründeten Kasseler Bier-Siphon AG gewann das Geschäft reichsweite Dimensionen. Biersiphons verloren deutlich weniger Kohlensäure als Flaschen, zerbrachen nicht, waren zudem einfacher zu kühlen. Üblich waren 5-Liter-Gefäße, die in Brauereien oder aber dem Großhandel gefüllt und gegen Pfand den Haushalten direkt geliefert wurden. In Leipzig wurde im August 1896 eine Filiale der reichsweit führenden Kasseler Bier-Siphon AG eingerichtet (Leipziger Tageblatt 1896, Nr. 322 v. 27. Juni, 4777). Im Innovationszentrum Leipzig wurde sie jedoch rasch von der Deutschen Syphon-Ges. Roesler & Co. abgehängt, die mit ihrem Globus Selbstschänker eine bis weit in die 1920er Jahre genutzte Siphonkonstruktion etablierte (Deutscher Reichsanzeiger 1896, Nr. 210 v. 3. September, 9; Leipziger Tageblatt 1897, Nr. 329 v. 1. Juli, 4866). Die neuen Geräte erlaubten allesamt häuslichen Konsum frisch verfüllten Bieres, holten gleichsam das Wirtshaus in die eigene Wohnung.

Aufbau eines Vertriebsnetzes und Produktvarianten der Lappschen Biersiphons (Hannoverscher Courier 1897, Nr. 20603 v. 6. März, 4 (l.); Allgemeine Zeitschrift für Bierbrauerei und Malzfabrikation 25, 1897, 1320)

Siphons sicherten und erweiterten den lokalen Markt, doch zugleich konnten die Geräte regional, national und auch in Auslandsmärkten eingesetzt werden. Für den tüftelnden Technologen Valentin Lapp war dies eine Herausforderung – auch als Absatzchance für sein zeitgleich entwickeltes alkoholfreies Spezialbier. Die Werbeankündigungen klangen verheißungsvoll: „Dieser im Gross- und Kleinbetriebe praktisch bewährte, vorzüglich construirte, nicht zerbrechliche Bier-Siphon bildet ein ausserordentlich vollkommenes Bier-Transport-Conservierungs- und Ausschank-Gefäss; speziell für den Haushalt. Derselbe wird in der Grösse von 5 und 10 Liter angefertigt, zeichnet sich besonders durch ein elegantes Aeussere, seine Dauerhaftigkeit sowie vorzügliche Funktion aus und ermöglicht den einfachsten, sparsamsten Betrieb bei geringstem Kohlensäure-Verbrauch und leichtester Reinigung. Derselbe ist mit einem Griff zu öffnen und ebenso wieder absolut zu verschliessen“ (Johannes Kleinpaul (Bearb.), Offizieller Katalog der Sächsisch-Thüringischen Industrie- und Gewerbe-Ausstellung zu Leipzig 1897, Leipzig 1897, Anzeigen, 14). Lapp hatte die vorhandenen Geräte präzise analysiert und technisch deutlich verbessert.

Am 28. Dezember 1896 gründete er gemeinsam mit einem lokalen Investor am Sitz seiner Brauerei ein neues Unternehmen, die Leipziger Salon-Bierkrug-Gesellschaft, Valentin Lapp & Co., vermarktete seine derweil erteilten Patente (Leipziger Tageblatt 1897, Nr. 7 v. 5. Januar, 106; Deutscher Reichsanzeiger 1897, Nr. 173 v. 26. Juli, 15). Das neue Biergefäß etablierte sich rasch: „Nebst dem Reissing’schen Biersyphon ist jener von Lapp der bekannteste und verbreitetste. Diese Syphons […] bestehen aus einem innen silberverzinnten und überdies emaillirten, verschieden gestalteten Gefäss aus Kupfer“ (C. Gronert, Biersyphone (Schluss.), Allgemeine Zeitschrift für Bierbrauerei und Malzfabrikation 25, 1897, 1304-1305, hier 1304). Lapp veränderte seinen Grundtyp rasch: Fass-, Kannen- und Flaschenformen wurden angeboten, zudem auch Glassiphons mit direkten und indirektem Kohlensäuredruck. Dieses Modell „Prosit“ war gezielt für den „überseeischen Bedarf“ entwickelt worden, Lapp nutzte seine zuvor in Bamberg entwickelte Expertise (Hamburgischer Correspondent 1898, Nr. 509 v. 30. Oktober, 17). Hinzu kamen unterschiedliche von einem bis zehn Liter reichende Größen (Allgemeine Zeitschrift für Bierbrauerei und Malzfabrikation 25, 1897, 1320). Die Salon-Bierkrug-Gesellschaft konnte rasch ein reichsweites Vertriebsnetz aufbauen. Zudem nutzte Lapp die Siphons für den Hausversand seiner bayerischen Biere, auch das „Original Alkoholfreie Bier“ konnte nach Erscheinen darin geordert werden.

Neue Absatzformen: Lappsches Bier in selbst konstruierten Siphons (Leipziger Tageblatt 1897, Nr. 387 v. 21. März, 2110)

Der Leipziger Brauereidirektor konnte also bestehende Marktchancen rasch mit technisch nicht nur wettbewerbsfähigen, sondern neue Standards setzenden Produkten nutzen. Außerdem gelang es dem früheren Exportbrauereileiter, nicht nur lokale, sondern auch überregionale Vertriebsnetze aufzubauen. Lapp zielte auf den häuslichen Konsum, durchbrach die Zwänge der öffentlichen Gaststättenkultur. Biersiphons konnten sich allerdings nur für wenige Jahre gegen den Vormarsch des durch neue Bügelverschlüsse und Kronkorken technisch verbesserten Flaschenbiers behaupten. Das Scheitern dieser – nach den Mineralwässern in den 1870er Jahren – zweiten Siphonmode betraf auch Lapp, denn sein Unternehmen wurde am 7. Juli 1902 aus dem Handelsregister gelöscht (Leipziger Tageblatt 1902, Nr. 343 v. 9. Juli, 4859). Für die Entwicklung und den Vertrieb des neuen alkoholfreien Bieres waren die von Lapp bei den Siphons an den Tag gelegten Fertigkeiten jedoch eine Art Blaupause.

Lapps „Original alkoholfreies Bier“: Zusammensetzung und Produktionsverfahren

Anfang 1897 frohlockte Wilhelm Bode (1862-1922), Geschäftsführer des Deutschen Vereins gegen den Mißbrauch der geistigen Getränke, später Vorstandsmitglied des Vereins für Gasthausreform: „Das neueste ist, daß es seit Ende 1896 auch vorzügliches alkoholfreies Bier gibt, ein sehr nahrhaftes, angenehmes Getränk, dem vielleicht eine große Zukunft bevorsteht“ (Wilhelm Bode, Zur Geschichte des Bieres, Das Leben 11, 1897, 150-157, hier 156). Als „Mäßiger“ plädierte er nun erst recht für „die Bevorzugung der leichten Biere und Einführung alkoholfreier Getränke“ (Die Berliner Frühjahrsversammlungen zur Fürsorge für Wanderer und Arbeitslose, Leipziger Tageblatt 1897, Nr. 215 v. 29. April, 3203). Zuvor hatte er verschiedene neue Produkte gekostet, Lapps „Original alkoholfreies Bier“ ragte dabei heraus.

Ein neues alkoholfreies Bier, wissenschaftlich umkränzt (Leipziger Tageblatt 1897, Nr. 133 v. 14. März, 1918)

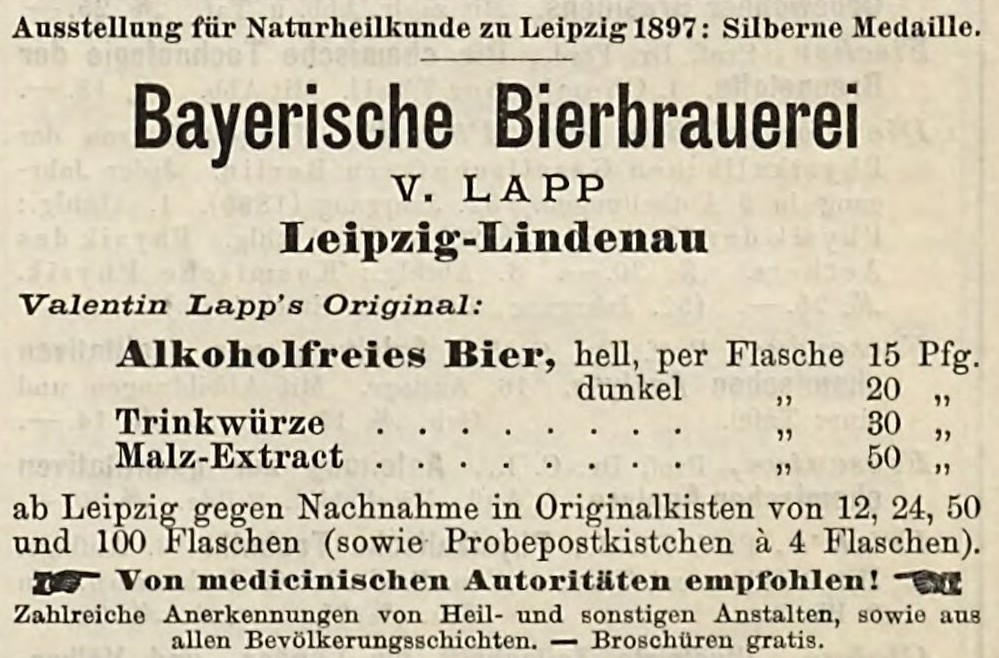

Lapps Innovation zirkulierte seit Ende 1896 bei den Ausstellungen und Vereinstreffen der Temperenzbewegung, der Naturheilkunde und Sozialreform: „Die Bayerische Bierbrauerei R. [sic!] Lapp in Leipzig-Lindenau bringt seit kurzem ein alkoholfreies Bier in den Handel, das, ohne Surrogate und Konservierungsmittel hergestellt, zum Preise von 15 Pf. (hell) und 20 Pf. (dunkel) pro Flasche Leipzig franko Haus abgegeben wird“. Ein abstinenter Arzt reiste eigens nach Leipzig, um Valentin Lapp und sein Produkt kennenzulernen: „Höchstbefriedigt bin ich von beiden. Das Bier ist absolut alkoholfrei, unbegrenzt haltbar, sehr schmackhaft, nicht durch das widersinnige Verfahren gewonnen, daß man zuerst alkoholhaltiges Bier macht und dann mühsam und teuer den Alkohol wieder entfernt, sondern durch Verhütung jeder Zersetzung in der sorgfältigst bereiteten, sterilisierten und gehopften Würze, unter späterem Zusatz von Kohlensäure. Dabei ist das Bier billig. Daß wir es schon so weit gebracht haben, daß wir unter Bierbrauern welche finden, die wie R. [sic!] Lapp mit seiner ganzen Familie Abstinente sind und ihre Erkenntnis noch in die That umsetzen, ist gewiß erfreulich. Hochintelligent, gut in seinem Fach gebildet, einer idealen Auffassung zugänglich, werden wir in der Mitarbeit dieses bayerischen Bierbrauers einen Kampfgenossen in jenem Lager gefunden haben, wo man es wohl am wenigsten erwartete“ (Beides nach Alkoholfreies Bier, Hygieia 10, 1896/97, 374-375).

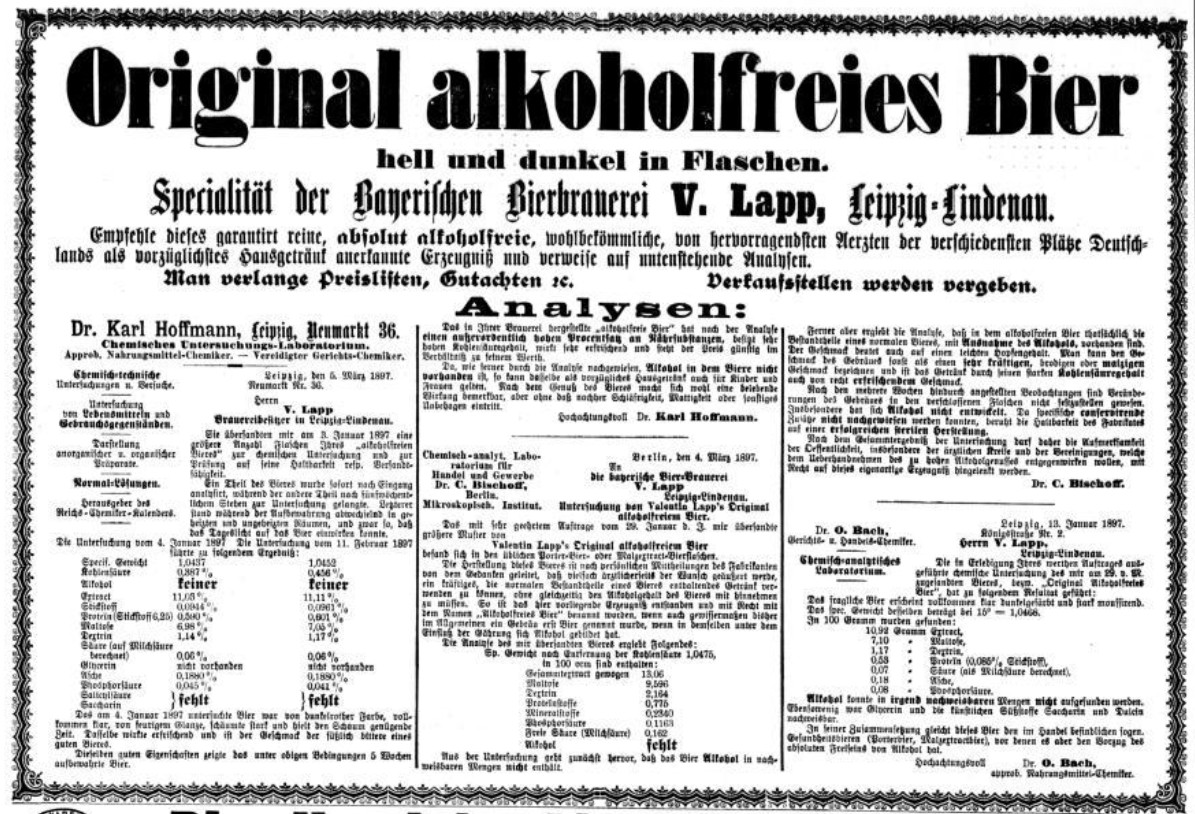

Lapp selbst, dessen Abstinenz anderweitig nicht belegt ist, zielte jedoch über den Glasrand der Temperenzbewegung hinaus. Sein alkoholfreies Bier war Wissensprodukt, kein Ersatz, sondern eine neue Biersorte eigener Qualität. Seine vor Ort ab März 1897 geschaltete Anzeigenwerbung präsentierte ein neues „Hausgetränk“ für alle. Formal erinnern die Annoncen an die gerade in Leipzig seit Jahrzehnten besonders gepflegten Malzextrakte, Gesundheitsbiere und Porter. Analysen waren Trumpf, sollten die Güte des Neuen wissenschaftlich bezeugen. Gleich drei renommierte Nahrungsmittelchemiker hatten das „Bier“ Ende 1896, Anfang 1897 untersucht: Die Leipziger Karl Hoffmann und Oskar Bach sowie der Berliner Carl Bischoff. Hoffmann fand ein Getränk „von dunkelrother Farbe, vollkommen klar, von feurigem Glanze, [es, US] schäumte stark und hielt den Schaum genügende Zeit. Dasselbe wirkte erfrischend und ist der Geschmack der süßlich bittere eines guten Bieres.“ Das galt auch noch fünf Wochen später. Bach lobte den gänzlich fehlenden Alkohol, ferner den Verzicht auf Süß- und Zusatzstoffe. Am aussagestärksten war Bischoffs Analyse: Lapp sei demnach vom ärztlichen Wunsch bewegt worden, „ein kräftiges, die normalen Bestandtheile eines Bieres enthaltendes Getränk verwenden zu können, ohne gleichzeitig den Alkoholgehalt mit hinnehmen zu müssen. Es ist das hier vorliegende Erzeugnis entstanden und mit Recht mit dem Namen ‚Alkoholfreies Bier‘ benannt worden, wenn auch gewissermaßen bisher im Allgemeinen ein Gebräu erst Bier genannt wurde, wenn in demselben unter dem Einfluß der Gährung sich Alkohol gebildet hat. […] Man kann den Geschmack des Gebräues sonst als einen sehr kräftigen, brodigen oder malzigen Geschmack kennzeichnen und ist das Getränk durch seinen starken Kohlensäuregehalt auch von recht erfrischendem Geschmack“. Das neue alkoholfreie Bier sei steril produziert, daher lange lagerfähig (alle Leipziger Tageblatt 1897, Nr. 133 v. 14. März, 1918). Fasst man zusammen, so war dies eine brautechnisch gelungene Innovation, ansprechend und auch geschmacklich dem Bier entsprechend. Bischoff allein verstand jedoch die dahinterstehende Erschütterung der eben nicht festen Welt der Nahrungsmittelbezeichnungen. Bier ohne alkoholische Gärung? Dennoch bezeichneten zwei der Gutachter das „Original alkoholfreie Bier“ just als Bier.

Lapps alkoholfreies Bier per Nachnahme (Tageblatt der 69. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Braunschweig 1897, Nr. 1 v. 19. September, 49)

Es dauerte noch ein Jahr, bis auch die neuartige Produktionsweise – auf Basis eines in Großbritannien zuerkannten Patentes – bekannt wurde: Ausgangspunkt war demnach zerkleinertes Malz, das auf 60° C erhitzt, stehengelassen und dann gekocht wurde. Nach dem Abläutern, also dem Abfiltern fester Malzbestandteile, wurde der warmen Bierwürze mehrfach Diastase hinzugefügt, so dass die Stärke in Zucker umgewandelt werden konnte. Der Sud wurde erhitzt, Hopfendrüsen hinzugefügt und verkocht. Die Würze wurde anschließend zentrifugiert, reagierte mit der Luft, wandelte sich in eine schaumige Masse, die man dann sacken ließ und unter möglichst geringem Wärmeverlust filtrierte. Diese Flüssigkeit wurde zerstäubt und mit Kohlensäure imprägniert, anschließend in einer Kühlschlange möglichst rasch auf den Gefrierpunkt abgekühlt. Danach sättigte man die eiskühle Würze nochmals mit Kohlensäure (Mäßigkeits-Blätter 15, 1898, 77-78; Alkoholfreies Bier, Drogisten-Zeitung 24, 1898, 558; Alkoholfreies Bier, Hopfen-Kurier 18, 1898, Nr. 21, 3-4). Diese Informationen wurden großenteils nur wiedergegeben, riefen jedoch auch Widerspruch hervor. Es handelte sich doch um einen Bruch mit der tradierten Braukunst, denn die Bierwürze wurde nicht vergoren: Es hieß, dass der Begriff alkoholfreies Bier „eigentlich sinnlos“ sei, nur der Einfachheit halber genutzt werden könne (Alkoholfreies Bier, Technische Rundschau 4, 1898, 266). Deutlicher war die Resonanz von Brauern: „Die Herstellung dieses Bieres verträgt sich also nicht mit der einschlägigen bayerischen Gesetzgebung“ (Lapp-Bier, Zeitschrift für das gesammte Brauwesen 21, 1898, 193). Wir werden auf diese sich rasch zuspitzende Debatte zurückkommen.

Valentin Lapp hat sein patentiertes Produktionsverfahren anschließend immer wieder verbessert, so dass es sich nur bedingt um ein standardisiertes Markenprodukt gehandelt hat (Mäßigkeits-Blätter 15, 1898, 129). Zudem wurden die zwei Anfangssorten, Helles und Dunkles, rasch um drei weitere Varianten ergänzt. Dabei ging es für den Erfinder nicht nur um den Geschmack: „Dieses für unverdorbene Gaumen sehr wohlschmeckende, stark schäumende Bier hat einen erheblich höheren Nährwert als das alkoholische, das ja mit Unrecht als ‚flüssiges Brot‘ angepriesen wird“ (Wein und Bier ohne Alkohol, Lippstädter Zeitung 1897, Nr. 39 v. 31. März, 1). Redaktionelle Werbung pries die Pioniertat, die Abkehr von ebenso bezeichneten Vorgängern mit ihrem „abscheulichem Geschmack“: „Die Ueberwindung der großen technischen Schwierigkeiten ist nun dem in Fachkreisen als Capacität bekannten Brauereibesitzer Valentin Lapp in Leipzig-Lindenau gelungen. In seinem ‚Original alkoholfreien Bier‘ stellt er ein Getränk her, das allen Anforderungen, namentlich auch in medicinischer Hinsicht, entspricht“ (Hamburgischer Correspondent 1897, Nr. 23 v. 2. Dezember, 12-13). Es folgten obligate Erfolgsmeldungen über die Verwendung als Hausgetränk für Frauen, Kinder und Wöchnerinnen, in Krankenhäusern und Kantinen, auch in den Überseemärkten. Das alkoholfreie Bier war Nähr- und Kräftigungsmittel, diente Rekonvaleszenten und Gebrechlichen, fand auch seinen Weg auf den häuslichen Tisch. Glaubt man der Temperenzpresse, so handelte es sich um einen auch kommerziellen Erfolg: „In Leipzig führen 10 Restaurants das Bier ständig, in Eisenach wird es im Stadtpark verschänkt und an acht Stellen in Flaschen verkauft. Nach München gehen Waggon-Sendungen und neben den Trinkerheilanstalten werden auch Nervenheil- und andere Anstalten gute Abnehmer. An einem deutschen Hofe kommt es auf den Tisch der Prinzen. In Norwegen wird es demnächst auch hergestellt“ (Mäßigkeits-Blätter 15, 1898, 31-32). Valentin Lapp erhielt vielgestaltigen Beifall, galt „als ein hochgebildeter, hervorragend tüchtiger Fachmann“ (Wein und Bier ohne Alkohol, Das Volk 1898, Nr. 147 v. 26. Juni, 9).

Virtuelle Konkurrenten: Bassara und Frada

Lapps „Original alkoholfreies Bier“ steht in der Tradition bieranaloger alkoholfreier Getränke. Ihre Zahl nahm Mitte der 1890er Jahre deutlich zu, der Erfolg der „alkoholfreien Weine“ setzte Forscherenergie und Investorengeld in Bewegung. Vertreter der Temperenzbewegung hatten sich zuvor vor allem von zwei Innovationen das versprochen, was nun Lapps Produkt leisten sollte: Eine Alternative für den täglichen häuslichen Konsum, mit dem man aber auch die Gegenkultur alkoholfreier Gaststätten attraktiver ausgestalten konnte.

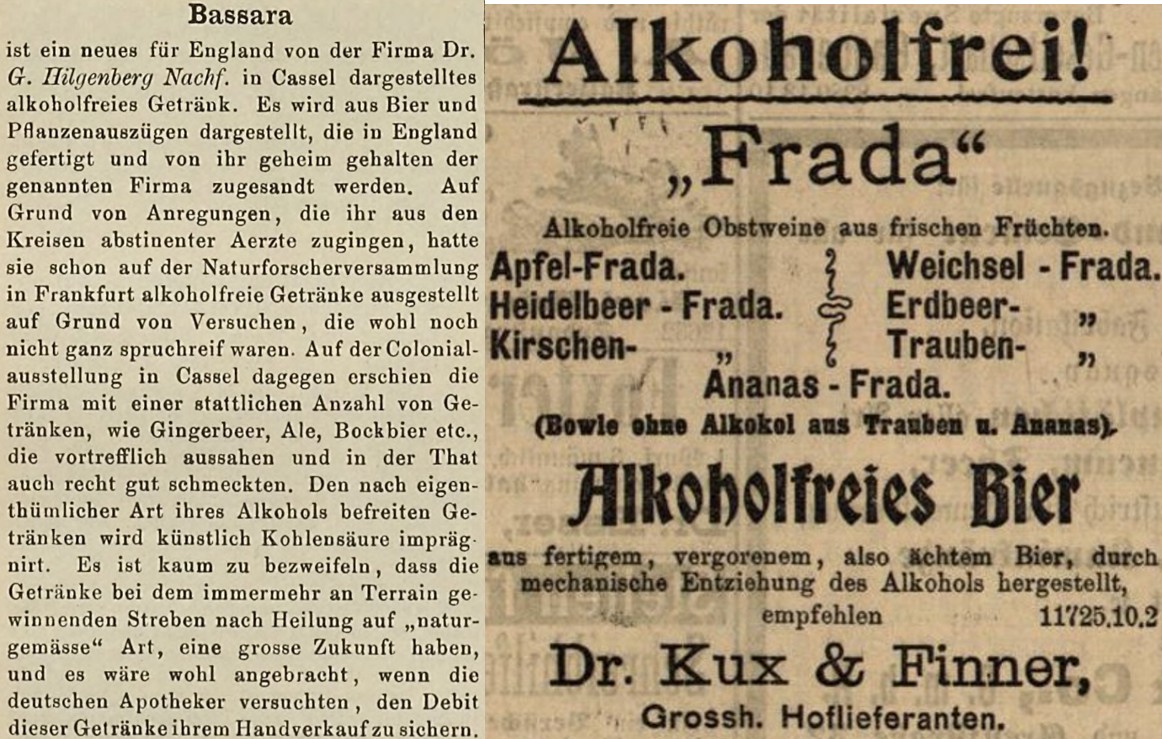

Bei den beiden früheren Produkte handelte es sich einerseits um Bassara, das 1896 für eine gewisse Aufmerksamkeit bei Versammlungen von Naturforschern und Medizinern sorgte (Allgemeine Wiener Medizinische Zeitung 41, 1896, 445). Das „alkoholfreie Bier“ bestand aus geheim gehaltenen Zutaten, vornehmlich jedoch Pflanzenauszügen. Das von der Kasseler Firma Dr. Hilgenberg Nachf. produzierte Getränk zielte vornehmlich auf den englischen Markt, dem dortigen Faible für Ingwer- und Rootbeer. Auch wenn gerade Apotheker auf die Marktchancen solcher Nichtalkoholika aufmerksam gemacht wurden, so hatte es mit Bier lediglich den Namen gemein (Pharmazeutische Zentralhalle für Deutschland 38, 1897, 558).

Entstehen eines Marktes „alkoholfreier Biere“: Bassara und Frada (Pharmazeutische Zentralhalle für Deutschland 38, 1897, 558 (l.); Badische Presse 1900, Nr. 129 v. 6. Juni, 8)

Deutlich anders zu bewerten ist das ebenfalls 1896 entstandene Frada. Es wurde von dem in der Lebensreformbewegung fest verankerten Chemiker Walther Nägeli (1851-1919) in seiner seit 1878 bestehenden Konservenfabrik in Mainz-Mombach entwickelt (Bayerische Handelszeitung 8, 1878, 80). Das seit Juli 1896 vertriebene Frada war Nebenprodukt einer breiten und Zeitgenossen beeindruckenden Palette von Frada-Fruchtsäften aus Äpfeln, Beerenfrüchten, Kirschen und Pflaumen, die er als „alkoholfreie Weine“ vermarktete. Das Verfahren des alkoholfreien Biers Frada wurde 1896 patentiert, steht also zeitlich vor Lapps „Original alkoholfreiem Bier“ (Westdeutsche Zeitung 1896, Nr. 176 v. 29. Juli, 3). Bier wurde in üblicher Weise hergestellt, der Alkohol dann mechanisch entzogen (Badische Presse 1900, Nr. 129 v. 6. Juni, 8). Der Geschmack variierte, zudem misslang der Aufbau einer leistungsfähigeren Vertriebsstruktur. Nägli verkaufte seine zahlreichen Patente Ende 1899 an die in Berlin neu gegründete Theodor Reissing & Co. GmbH für einen Pauschalpreis von 30.000 M (Berliner Börsen-Zeitung 1900, Nr. 353 v. 31. Juli, 12). Frada-Bier war nicht viel mehr als ein Versuchsballon, der bald ohne Luft landete. Das Präparat unterstrich vor allem die technologischen Fallstricke der Produktion alkoholfreier Ersatzprodukte, auch wenn der nachträgliche Entzug des Alkohols in der Folge vielfach versucht wurde.

Aufbau eines Vertriebsnetzes für Lapps „Original Alkoholfreie Bier“

Beim Aufkommen dieser alkoholfreien Biere waren sich viele Temperenzler sicher, dass dies nicht drei beliebige Einzelprodukte waren, sie vielmehr eine Zeitenwende einläuteten: „Die Jahre 1896 und 1897 werden in der Geschichte der Getränke und der Trinksitten wahrscheinlich epochemachend sein, […]. Wenn bisher die Streitfrage war: Wein und Bier oder Wasser? so wird sie bald auch lauten: alkoholisches Bier oder alkoholfreies? alkoholischer Wein oder alkoholfreier? gefährliches oder gesundes Getränk?“ (Wein und Bier ohne Alkohol, Kneipp-Blätter 7, 1897, 133-134). Die Jugend würde mit neuen Wahlmöglichkeiten aufwachsen, sie würde der Trunksucht nicht anheimfallen. Dabei handelte es sich jedoch um typische Wunschwelten von Bildungsbürgern fernab wirtschaftlicher Realitäten. Denn so unverzichtbar die Produktentwicklung auch sein mag; über den Markterfolg entscheidet vorrangig der Aufbau eines Vertriebsnetzes, also die Nähe zum Konsumenten. Und darauf gründete die Ubiquität der Alkoholika: 1893 gab es in der Stadt Leipzig nicht weniger als 148 Gastwirtschaften, 1153 Schankwirtschaften mit und 188 ohne Branntweinausschank, zudem noch 281 Branntweinkleinhandlungen (Statistisches Jahrbuch für das Königreich Sachsen 33, 1905, 148).

Im Gegensatz zu Nägeli, der für sein alkoholfreies Bier lediglich die gängigen Absatzwege seiner Frada-Fruchtsäfte nutzte, baute Valentin Lapp ein breit gefächertes, weit über den lokalen Absatz seiner bayerischen Biere hinausreichendes Vertriebsnetzwerk auf. Vier Ebenen sind zu unterscheiden: Erstens nutzte er seine lokalen und regionalen Absatzstrukturen. Alkoholfreie Biere erweiterten das bestehende, gemein vertraglich fixierte Angebot vornehmlich von Münchner, Kulmbacher, Lagerbier und – eine Morgengabe an das sächsische Publikum – Pilsener um die neuen alkoholfreien Sorten. Da es sich um Flaschenbier handelte, schied dies bei größeren Wirtschaften aus, auch wenn 1897 die Offensive der Gastwirte gegen diese Verpackung schon wieder am Abebben war. Hinzu trat vor Ort ein kostenloser Bringdienst zu den gängigen Lieferusancen. Zweitens transformierte Valentin Lapp seine Brauerei in ein Versandgeschäft für das neue Flaschenbier. Probekistchen mit vier Flaschen sollten den Einstieg ermöglichen, ansonsten versandte die Brauerei Bierkästen mit 12, 24, 50 und 100 Flaschen per Nachnahme ins gesamte Inland. Drittens beschritt Lapp mit seinem neuen „Original alkoholfreiem Bier“ den üblichen Weg für damalige Gebrauchsgüter, seien es Fleckenwasser oder aber Asthmazigaretten aus Cannabis: Er versuchte Großhandelsdepots zu errichten, Bierhandlungen und Brauereien für einen gemeinsamen Vertrieb zu gewinnen. Diese vergaben anschließend Regional- und Lokalkonzessionen, derer Inhaber dann einzelne Gaststätten und Einzelhändler belieferten. Viertens schließlich bemühte er sich auch um einen internationalen Ausfuhrhandel.

Genaue Angaben zu den jeweiligen Erfolgen fehlen. Der Preis des „Original alkoholfreien Bieres“ war allerdings relativ hoch, entsprach dem von in Flaschen versandten alkoholhaltigen Spezialbieren, lag damit aber mindestens fünf Pfennig höher als gängige Standardbiere; wobei wir nicht wissen, ob es sich um eine der vielfach üblichen Halbliterflaschen handelte. Da Kunden aber über die „nicht große Flasche“ (Die christliche Welt 11, 1897, Sp. 384) lamentierten, dürfte der Inhalt geringer gewesen sein, zwischen 0,4 und 0,2 Liter, lehnte sich vielleicht an die zumeist 0,3 oder 0,4 Liter fassenden Biergläser in den Gaststätten abseits Bayerns an. Es gab damals keine standardisierten Bierflaschen. Lapps Standardflaschen waren 20 Zentimeter hoch, doch der bauchige Hauptteil machte weniger als die Hälfte aus. Bequemlichkeit hatte ihren Preis.

Standardbierflasche aus Valentin Lapps Brauerei in Leipzig-Lindenau (l.) und Suche nach Generalagenturen für die Belieferung der Großstadtmärkte (Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Objekt Nr. Z0135658 (l.); Berliner Tageblatt 1897, Nr. 446 v. 3. September, 10)

Der Bahnversand von Lapps alkoholfreiem Bier erfüllte zumindest anfangs die gesteckten Erwartungen, teilte seine Brauerei doch drei Monate nach der Einführung mit, „sie müsse fast alltäglich ihre Geschirre nach dem Bayerischen Bahnhofe schicken, um die nach Süddeutschland gehenden Sendungen ihres alkoholfreien Bieres, monatlich 120 bis 150 Kisten, zollamtlich behandeln zu lassen“ (Errichtung einer Zollabfertigungsstelle am Bahnhofe zu Plagwitz-Lindenau, Leipziger Tageblatt 1897, Nr. 260 v. 5. Juni, 4222). Folgen wir nun den Kistchen, etwa in den Schopfsteiner Gasthof „Zum Pflug“: Dort wurde Lapps Dunkles verkostet, sein malziger Geschmack gewürdigt: „Auch der gewiegteste Bierkenner würde im übrigen dem schäumenden Gerstensafte nicht anmerken, daß ihm der Rausch erzeugende Bestandteil fehlt und doch ist dem so. […] Das in Rede stehende Bier hat nur einen Fehler, es ist zu teuer. Während es die Brauerei Lapp-Leipzig-Lindenau an Ort und Stelle für 15 bezw. 20 Pfg. liefern kann, erhöht sich in Schopfheim […] durch Fracht, Steuer u.s.w. der Preis auf 70 Pfg.“ (Ingolstädter Tagblatt 1897, Nr. 38 v. 17. Februar, 5). Beim Bier gab es im Deutschen Reich noch keinen freien Warenverkehr. Unter Temperenzlern hoffe man daher auf eine breitere dezentrale Produktion: „Aber gewiß ist die Zeit nicht mehr fern, wo alle Brauereien in einen edlen Wettstreit eintreten werden, nicht mehr das stärkste (d. h. giftigste) sondern das gesündeste Bier herzustellen“ (Alkoholfreie Weine, Feierstunde 1898, Nr. 36, 3). Bildungsbürgerliches Wunschdenken…

Konzessionierter Absatz (General-Anzeiger für Bonn und Umgegend 1900, Nr. 3854 v. 3. November, 1 (l.); Echo des Siebengebirges 1900, Nr. 95 v. 28. November, 3)

Lapp versuchte daher verstärkt, lokale Vertriebsfirmen zumal im norddeutschen Braugebiet zu gewinnen. Diese wurden am Verkaufserlös angemessen beteiligt, sollten dann Vertrieb und Werbung eigenständig durchführen. Große Biersendungen würden die Kosten deutlich vermindern. Das gelang, wenngleich von einer reichsweiten Vor-Ort-Präsenz des „Original alkoholfreien Bieres“ nicht die Rede sein konnte. Enthaltsamkeit blieb ein teures Unterfangen. Entsprechend dürfte Lapps Produkt auch im Ausland nur geringen Widerhall gefunden haben. Valentin Lapp sprach zwar anfangs von der „außerordentliche[n, US] Verbreitung“, von „Erfolgen in staatlichen und privaten Anstalten“, von „großen nach Ägypten und dem Orient versandten Posten“, pries das alkoholfreie Bier gerade für die Tropen, denn es erfrische, während „man nicht die lähmende und erschlaffende Wirkung des Alkohols mit in den Kauf nehmen muß“ (Alkoholfreies Bier, Deutsche Kolonialzeitung 11, 1898, 201). Doch die umfangreiche Werbung in der einschlägigen Deutschen Kolonialzeitung wurde nach 1898 nicht mehr fortgesetzt, der Widerhall war zu gering (Tropenkoller, Hamburger Fremdenblatt 1903, Nr. 126 v. 31. Mai, 25).

Ein alkoholfreies Getränk für die Kolonien (Deutsche Kolonialzeitung 11, 1898, Nr. 26, Beil., 209)

Vermarktung im Umfeld der Temperenzbewegung

Die vier eingeschlagenen, allerdings nur teils erfolgreichen Vertriebswege waren zwar nicht häufige, grundsätzlich aber auch von anderen Brauereien gewählte Formen, um insbesondere für Spezialbiere überregionalen Absatz zu finden. Sie waren Ausdruck der Produktorientierung der Branche. Es galt ein gutes Bier zu produzieren, dieses dem Kunden vor Augen zu führen – und dann würde er zugreifen, denn er hatte Durst. Das alkoholfreie Bier war jedoch von anderer Qualität, denn es zielte auf die große Zahl der Biertrinker, die dem Alkohol kritisch gegenüberstanden, die aber die vielen anderen Attribute des Bieres nicht missen wollten. Alkoholfreies Bier war damit konsumentenzentriert, durchbrach das brauliche Selbstgespräch am Gärbottich, war das Ergebnis gesellschaftlicher Ansprüche just an die Brauwirtschaft. Lapps Innovation stand für eine neue Macht des Konsumenten, für seine vielfach nur beschworene Souveränität. Es ging nicht um ein verbessertes Weiter-so, sondern um eine neuartige Konsumentenorientierung. Alkoholfreies Bier war die Materialisierung von seit den 1880er Jahren öffentlich artikulierten Ansprüchen. Entsprechend gab es einen fünften, in der Öffentlichkeit auch am stärksten thematisierten Vertriebsweg, nämlich den Absatz über die Institutionen der Temperenzbewegung. Deren zehntausende Vereinsmitglieder waren als Kernmarkt des Neuen eigentlich gesetzt. Alkoholfreies Bier nicht nur zu fordern, sondern es nun auch zu kaufen, schien eine Frage der Fairness zu sein, zumal sich Lapp mit dem neuen Bier nicht nur Freunde schuf: Der lokale Verein Leipziger Gastwirte lehnte es nach kurzem internen Meinungsaustausch strikt ab, das alkoholfreie Bier auch nur zu verkosten (Leipziger Tageblatt 1897, Nr. 174 v. 6. April, 2580).

Valentin Lapp präsentierte sein „Original alkoholfreies Bier“, aber auch seinen neu entwickelten Malzextrakt und eine Trinkwürze (beides Gesundheitsbiere), bei zahlreichen Ausstellungen sowohl der engeren Temperenzbewegung als auch auf medizinischen und naturwissenschaftlichen Tagungen und Kongressen (Verein für Gesundheitspflege zu L.-Plagwitz, Leipziger Tageblatt 1897, Nr. 260 v. 23. Mai, 3862). Das neue Produkt wurde als „eine entschiedene Consequenz des gedachten Heilungsregimes“ (Pharmaceutische Post 30, 1897, 504) der Abstinenz zumeist positiv beschrieben (General-Anzeiger für Essen und Umgegend 1897, Nr. 226 v. 2. Oktober, 4; Münchner Neueste Nachrichten 1898, Nr. 139 v. 25. März, 9; Die Ersatzgetränke-Ausstellung in Heidelberg, Mäßigkeits-Blätter 15, 1898, 129-130; Die Neuheiten-Ausstellung, Düsseldorfer Zeitung 1898, Nr. 262 v. 23. September, 3).

Präsentation als „bestes Gesundheitsbier der Welt“ (Saale-Zeitung 1897, Nr. 554 v. 26. November, 8)

Zusammengefasst ragen innerhalb der Berichte drei Punkte hervor, nämlich Freude und Stolz, Fragen des Geschmacks und Rückfragen an den Preis. Die Temperenzler sahen sich erstens durch das Lappsche Produkt selbst bestätigt. Rasch parolte man, dass es nun endlich Mittel gäbe, „die einen Uebergang zum Anti-Alkoholismus ermöglichen: genußreiche Ernährung ohne die Schattenseiten der Berauschung, die so oft in’s Elend führt!“ (Allgäuer Zeitung 1898, Nr. 61 v. 16. März, 5). Alkoholfreies Bier erlaube die der eigenen Bewegung immanente höher entwickelte Lebensfreude. Doch ein vorbehaltloses Ja war nicht zu hören: „Natürlich werden die neuen Getränke nur ganz allmählich Boden gewinnen, wie das auch bei allen heute beliebten der Fall war. Es wird ihnen an Gegnern und Hindernissen nicht fehlen; […]. So treten sie langsam in einen Wettbewerb mit den Alkoholgetränken und viele werden davon Nutzen haben“ (Das Volk 1898, Nr. 147 v. 26. Juni, 9). Zweitens hielt man sich bei der Einschätzung des Geschmacks vielfach zurück. Das alkoholhaltige Bier blieb Geschmacksreferenz, an die Entwicklung einer eigenen Geschmackskultur dachte man nicht. Man wog ab, empfand die helle Variante ansprechender als die dunkle, hob diejenigen Sorten hervor, die „im Geschmack dem gewöhnlichen alkoholhaltigen Bier am nächsten“ kamen (Ersatzgetränke für Alkohol, Wörishofer Blätter 9, 1898, 598-599, hier 599). Selbst kritische Stimmen wurden positiv umgebogen: „Was den Geschmack anbetrifft, so dürfte es dem gesunden Biertrinker kaum imponiren; der Kranke wird ihn faut de mieux sicher gern in den Kauf nehmen, um nur seinen Durst zu stillen“ (Pharmaceutische Post 30, 1897, 504). Drittens war das alkoholfreie Bier vielen schlicht zu teuer. Als bei der Jahresversammlung des Deutschen Vereins gegen den Mißbrauch geistiger Getränke 45 Pfennig für ein halbes Liter gefordert wurden, fand es „wenig Anklang“ (Badischer Beobachter 1898, Nr. 173 v. 30. Juli, s.p.). Dann aber folgte Zukunftsmusik, harfte man das Lied von niedrigeren Preisen bei höherem Absatz.

Vertriebsnetzwerk der Lebensreform (Volkswacht 1898, Nr. 173 v. 28. Juli, 4)

Bei den Ausstellungen und Tagungen suchte Valentin Lapp aber nicht nur Einzelkunden, sondern versuchte vorrangig, sein Produkt in Krankenhäuser, Anstalten und Kantinen einzuführen. Bei den Betreuten galten andere Geschmackskriterien, wir lasen dies schon. Gerade in Trinkerheilanstalten könne alkoholfreies Bier für die Patienten ein wertvolles Mittel sein, „um den Uebergang zum Wasser- und Wenigtrinken zu vermitteln“ (Mäßigkeitstag in Heidelberg, Emscher Zeitung 1898, Nr. 176 v. 30. Juli, 1-2, hier 2). In Kantinen sollten die Arbeiter eine Alternative zum üblichen Bier haben, in Dresden und Berlin soll dies auch gelungen sein (Schutz der Arbeiter gegen den Alkohol, Leipziger Tageblatt 1897, Nr. 539 v. 22. Oktober, 7745). Die Vermarktung bei Ärzten und Sanatorien hob den höheren Nährwert des alkoholfreien Biers besonders hervor (Bautzener Nachrichten 1898, Nr. 289 v. 14. Dezember, 3349). Und entsprechend weitete sich das Einsatzfeld aus, umgriff blutarme Frauen, aber auch kränkliche Kinder. Otto Dornblüth (1860-1912), späterer Herausgeber des Pschyrembels, forderte seine Kollegen auf, künftig den alkoholhaltigen Malzextrakt durch Lapps nährenden alkoholfreien Trank zu ersetzen (Ärztliche Rundschau 8, 1898, 348-349, hier 349).

Integration des alkoholfreien Bieres in alkoholfreie Gaststätten (General-Anzeiger der Stadt Mannheim und Umgebung 1902, Nr. 308 v. 7. Juli, 8)

Der Worte wurden also viele gewechselt, an Bemühungen fehlte es nicht. Doch im Markt alkoholfreier Getränke waren die Folgen überschaubar. Als Ende 1898 die Redaktion der Siegener Zeitung „Das Volk“ um Adressen von Produzenten alkoholfreier Biere gebeten wurde, verwies sie an den Verein gegen den Mißbrauch geistiger Getränke, nicht aber an Valentin Lapp oder einen Wettbewerber (Das Volk 1898, Nr. 295 v. 17. Dezember, 7). Dabei hatte der Leipziger Brauer auch innerhalb der Temperenz- und Naturheilkundebewegung um Unterstützung gegeben, insbesondere um lokale Niederlagen einrichten zu können (J. Okic, Sieben Jahre in Wörishofen, Wörishofen 1898, Inserate, 4). Diesen wurde nur sehr selten entsprochen, eine der wenigen Ausnahmen gab es just in der Biermetropole München (Lappsches alkoholfreies Bier, Zeitschrift für das gesammte Brauwesen 21, 1898, 37). Zusammengefasst war das Interesse seitens der Temperenzbewegung groß, ja sehr groß. Doch es gab fast keine wirkliche Unterstützung. Lapps „Original alkoholfreies Bier“ wurde zwar in das noch nicht sonderlich breite Sortiment alkoholfreier Gaststätten integriert, doch dessen Kern bildeten nach wie vor Heißgetränke, Mineralwässer und zunehmend auch süße Limonaden. Alkoholfreie Weine und Bier ergänzten, traten aber nicht in den zuvor viel beschworenen Mittelpunkt. Innerhalb der vornehmlich bürgerlichen, vornehmlich protestantischen Temperenzbewegung waren nur wenige wirklich bereit, einen höheren Preis für Nichtalkoholika von teils ungewohntem Geschmack auszugeben. Gezielte Subventionierungen hätten dies ändern können, doch daran wurde nicht einmal gedacht. Die bürgerlichen Kreise traten zwar beredt für ihre Ideale ein, es fehlte ihnen jedoch das handgreifliche Engagement und die Opferbereitschaft, die das katholische Milieu und insbesondere die sozialdemokratische Arbeiterschaft im späten Kaiserreich auszeichnete.

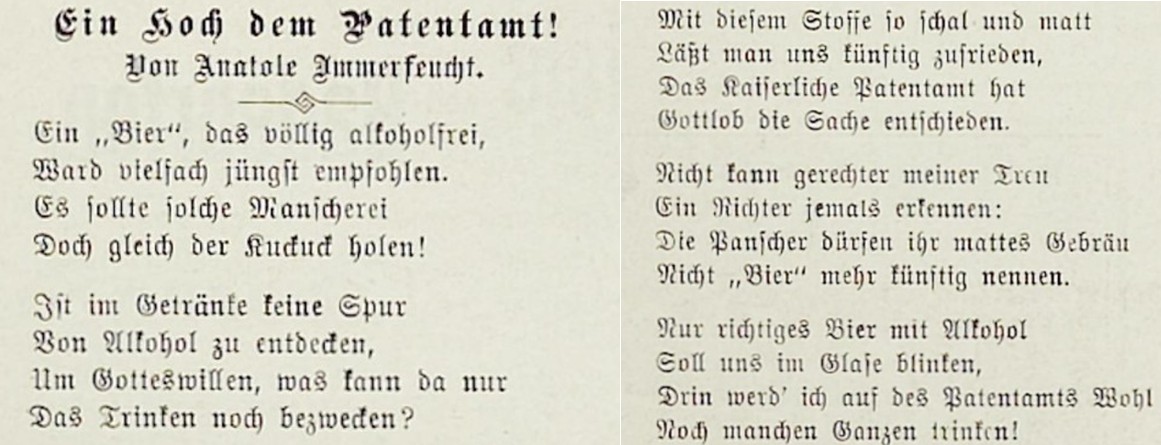

Widerstand: Was ist Bier, was ist alkoholfreies Bier?

Lapps „Original alkoholfreies Bier“ war Teil einer tiefgreifenden Transformation der deutschen Trinkkultur um die Jahrhundertwende. Ähnlich wie die heutige, mehr behauptete und auf relativ überschaubare Bevölkerungsgruppen begrenzte Transformation – Stichwort vegan – war sie begleitet von Sprachspielen. Dieses war typisch für Versuche, dominante Ernährungs- und Trinkweisen durch relativ kleine, medial präsente Kader aufzubrechen. Was modisch klingen mag und gern mit Verweis auf moderne Theoretiker der kulturellen Hegemonie oder der repressiven Toleranz begründet wird, war allerdings schon tradiertes Wissen für Gebildete im späten 19. Jahrhundert, für die damals gängige Sprachphilosophie. Wilhelm von Humboldt (1767-1835), heute im Schatten seines Bruders stehend, war selbst Transformator, legte als Reformer und Gelehrter die Grundlagen einer heutzutage längst aufgegebenen Idee von Bildung, sei es im Gymnasium, sei es in den Universitäten. Die Sprache, so Humboldt, „steht ganz eigentlich einem unendlichen und wahrhaft gränzenlosen Gebiete, dem Inbegriff alles Denkbaren, gegenüber. Sie muß daher von endlichen Mitteln einen unendlichen Gebrauch machen, […]“ (Wilhelm v. Humboldt, Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts, Berlin 1836, 106). „Alkoholfreies Bier“ war Ausdruck menschlicher Phantasie, eine Worterfindung durch Übertragung. Es handelte sich um eine Metapher, unsinnig, aber anschaulich und ansatzweise verständlich. Sprache hat ihre Eigengesetzlichkeiten, warum sonst sprechen wir einerseits von Zahnbürste – die doch Zähne reinigt –, anderseits vom Schneckenhaus, obwohl in ihm nur ein Weichtier haust. Alkoholfreies Bier war rein sprachlich ein paradiesischer Begriff, verwies auf die Auflösung der Gegensätze, auf das Miteinander von Wolf und Lamm. Es überrascht daher nicht, dass dieses bildungsbürgerliche Sprachspiel keinen Anklang bei Brauern und Chemikern, Juristen und auch Abstinenzlern fand. Letzteren war das alkoholfreie Bier ein Wolf im Schafspelz, ein falscher Prophet des Nichtvereinbaren.

Die wirtschaftlich interessierten, durch das Neue herausgeforderten Kreise urteilten ähnlich apodiktisch: „Die Bezeichnung alkoholfreies Bier ist ein Unsinn“ (Franz Elsner, Die Praxis des Chemikers, 7. umgearb. u. verm. Aufl., Hamburg und Leipzig 1900, 316). Bier war demnach von Alkohol nicht zu trennen. Es war Resultat einer Vergärung stärkehaltiger Stoffe, eines „natürlichen“ Prozesses, in Gang gesetzt durch kunstfertig bereitete Zutaten, umgesetzt durch eine ausgeklügelte Maschinerie. Das Wunder des Bieres bestand aber auch darin, dass unsachgemäßes Brauen Getränke hervorbringe, die „Abneigung und Widerwillen“ hervorrufen würden. Man konzedierte, dass insbesondere „amerikanischen Kunstgetränke“ dank Zutaten und Kohlensäure „gar nicht schlecht schmecken und auch nicht sehr übel bekommen.“ Bier sei aber chemisch weit komplexer, könne nicht chemisch-technisch simuliert werden. Unabhängig vom Geschmack sei das Resultat aber niemals Bier (Zitate n. Ueber das Lapp’sche Verfahren zur Gewinnung von Bierwürze und das sogenannte alkoholfreie Bier, Gambrinus 25, 1898, 217). Die Kritik am Begriff „alkoholfreies Bier“ hatte noch eine zweite Dimension, die anfangs vor allem aus der besseren Kenntnis der chemischen Zusammensetzung „alkoholfreier Weine“ und „alkoholfreier“ Säfte stammte, an sich aber auch aus rudimentärem Wissen über die Gärung. Alkohol ist fast allgegenwärtig, auch der Mensch produziert es täglich. Die Mengen sind gering, gewiss. Aber mit den damaligen Apparaturen war es nicht möglich, „alkoholfreie“, sondern höchstens alkoholarme Produkte zu schaffen. Dieser implizite Betrugsvorwurf waberte bis in die zeitgenössischen Karikaturblätter (Kladderadatsch 58, 1905, Nr. 2, Beibl. 2, 2). Hinzu kam, dass für Brauer alkoholfreies Bier auch deshalb nicht erforderlich war, weil Bier selbst das alle anderen überstrahlende Temperenzgetränk sei (Alkoholfreies Bier, Gambrinus 25, 1898, 93-94, hier 94).

Sollte das wissenschaftlich präsentierte „Original alkoholfreies Bier“ gar keines sein? (Saale-Zeitung 1898, Nr. 78 v. 16. Februar, 12)

Lapps „Original alkoholfreies Bier“ setzte einen definitorischen Streit in Gang, der grundsätzlich dazu hätte führen können, dass sich Naturwissenschaftler (und viele naturwissenschaftlich gebildete Praktiker) als Modellplatonisten erkannten, als unreflektierte Kulturwissenschaftler. Jede Beschwörung von „Natur“ ist unreflektierter Mystizismus – und so auch die damalige (teils bis heute hochgehaltene) Definition von Bier. Erst in den Folgejahren, parallel zu Steuererhöhungen auf Alkoholika und der Besteuerung nichtalkoholischer Getränke, agierten zumindest die staatlichen Kontrollorgane weniger apodiktisch als die Interessenvertreter der Brauer. 1906 bündelte der führende Nahrungsmittelchemiker Adolf Beythien (1867-1949) das damalige Wissen über „alkoholfreies Bier“. Auch er betonte, dass es derartiges nicht geben könne, doch aufgrund einer inkonsistenten Vergabe von Warenzeichen und Patenten habe sich der Begriff im Markt einbürgern können, müsse man mit ihm arbeiten. Drei Verfahren seien zu unterscheiden: Erstens die nachträgliche Entfernung des Alkohols aus vergorenem Bier, wie beim patentierten Frada-Bier. Zweitens die Verkochung von Malz mit Hopfen nebst nachträglicher Kohlensäurezufuhr, also der von Valentin Lapp gewählte Weg. Drittens aber auch der Einsatz von Mikroorganismen, die den Zucker der Bierwürze ohne Alkoholbildung zerlegten – ein auch von Lapp nach der Jahrhundertwende beschrittener Weg (A[dolf] Beythien, Über alkoholfreie Getränke, Sitzungsberichte und Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft ISIS 1905, Dresden 1906, 70-90, hier 76-77). Diese drei Verfahren wurden seitens der Freien Vereinigung Deutscher Nahrungsmittelchemiker 1907 akzeptiert, flossen dann auch in die Steuergesetze ein. Acht Jahre zuvor war das noch anders, denn der Internationale Kongress für angewandte Chemie in Wien nahm 1899 eine Resolution an, die es als unstatthaft erklärte, die Begriffe Bier oder Wein für unvergorene Getränke zu verwenden (Jahresbericht über die Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiet der Hygiene 17, 1899, 521).

Diese Debatten über Sprache und Definitionen waren wichtig, führten sie doch zur Akzeptanz und zur Ablehnung ganzer Branchen – wie wir in den letzten Jahren an der sprachlichen Libertinage im Umgang mit veganen Produkten oder aber der Dubai-Schokolade erfahren haben. Und sie hatten wichtige Auswirkungen auf die Stellung gerade des Pionierproduktes Valentin Lapps. Dieser hatte sein neues Produkt nach Eingang der Analysen am 2. Februar 1897 beim Patentamt angemeldet, und bereits am 11. März wurde sein Warenzeichen unter Nummer 22749 eingetragen. Beim „Original Alkoholfreien Bier“ handelte es sich demnach um ein Brauereierzeugnis, um „Bier, alkoholfreies Bier“ (Alkoholfreies Bier – kein Bier, Gambrinus 26, 1899, 349-350, hier). Wie schon zuvor bei Nägelis Patent des Frada-Bieres war der Begriff damit rechtlich verbindlich anerkannt.

Lapps Warenzeichen für „alkoholfreies Bier“ (Deutscher Reichsanzeiger 1897, Nr. 73 v. 26. März, 21)