„Das Buch der Geschichte findet mannigfaltige Auslegung“ (Heinrich Heine, Verschiedenartige Geschichtsauffassung, in: Ders., Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke, Bd. 10, Hamburg 1993, 301-302, hier 301). Diese Sentenz Heinrich Heines charakterisiert trefflich die unterschiedlichen Haltungen der historischen Forschung, wenn es denn gilt, Anfänge und Durchsetzung der sog. „Konsumgesellschaft“ zu bestimmen. In der internationalen Konsumforschung werden ihre Anfänge zumeist ins England des späten 18. Jahrhunderts verlegt. Carole Shammas, Margit Schulte-Beerbühl, Neil McKendrick, John Brewer und insbesondere Maxine Berg haben die Konturen dieser bürgerlich geprägten, aber auch auf die große Mehrzahl der sog. Unterschicht ausstrahlenden „Consumer Society“ präzise gezeichnet. Jan de Vries hat in seinen zahlreichen, unlängst bis in die Gegenwart fortgesetzten Studien zur „industrious revolution“ zugleich ein Modell vorgestellt, mit dem Haushaltsökonomik, Marktproduktion und die familiären Konsumbedürfnisse dynamisch gekoppelt wurden (Jan de Vries, The Industrious Revolution. Consumer Behaviour and the Household Economy, 1650 to the Present, New York 2008). Bedürfniswandel und Konsummöglichkeiten waren demnach entscheidend für den Take-off in eine Welt industrieller Produktion, in deren Mittelpunkt mit der Textilproduktion der damals wichtigste gewerbliche Konsumgüterbereich stand.

Die deutsche Konsumgeschichtsforschung hat deutlich andere Akzente gesetzt. Sie zeichnet sich einerseits durch eine wahrlich überraschende Selbstbezüglichkeit aus. Christian Kleinschmidts schmales Bändchen „Konsumgesellschaft“ verzichtet praktisch auf die Rezeption der internationalen Forschung und nimmt selbst große Teile der deutschen kulturanthropologischen und auch historischen Forschung schlicht nicht zur Kenntnis (Christian Kleinschmidt, Konsumgesellschaft, Göttingen 2008). Auch das von Heinz-Gerhard Haupt und Claudius Torp vorgelegte Handbuch „Die Konsumgesellschaft in Deutschland 1890-1990“ konzentriert sich – bei allen Verdiensten – vornehmlich auf eine Zusammenschau der bisherigen deutschen Forschung (Heinz-Gerhardt Haupt und Claudius Torp (Hg.), Die Konsumgesellschaft in Deutschland 1890-1990. Ein Handbuch, Frankfurt a.M. und New York 2009). Ist damit die hiesige Konsumgeschichte erstens durch Rezeptionsdefizite gekennzeichnet, so zeichnet sie sich zweitens durch eine starke Fokussierung auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts aus (vgl. auch Frank Trentmann, The Long History of Contemporary Consumer Society. Chronologies, Practices, and Politics in Modern Europe, Archiv für Sozialgeschichte 49, 2009, 107-128). Auch kritisch rückfragende Studien, wie etwa die von Michael Wildt oder Arne Andersen, basieren paradoxerweise auf dem Narrativ des Wirtschaftswunders, des Andockens des verlorenen Sohnes (West-)Deutschlands an die dominante Entwicklung des westlichen Konsummodells. Es handelt sich um einen eigenartigen Nachhall der Sonderwegsthese: Das ökonomisch arme, relativ spät industriell entwickelte Deutsche Reich habe zwar Vorformen einer modernen Konsumgesellschaft entwickelt, sei aber durch die Kriegs- und Krisenerfahrungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entscheidend zurückgeworfen worden. Erst der materielle Wohlstand der Nachkriegszeit habe dann zu einer irreversiblen, in sich aber problematischen Adaption der Konsummoderne geführt.

Diese These wird besonders prononciert von dem Technikhistoriker Wolfgang König vertreten. In seiner die Forschungsliteratur nur ansatzweise und einseitig rezipierenden „Kleinen Geschichte der Konsumgesellschaft“ heißt es pointiert: „Die Konsumgesellschaft ist ein Phänomen des 20. Jahrhunderts“ (Wolfgang König, Kleine Geschichte der Konsumgesellschaft, Stuttgart 2008, 9). In den USA könne man seit den 1920er, in Westdeutschland erst seit den 1960er Jahren von einer Konsumgesellschaft sprechen. König gibt zahlreiche, sich teils widersprechende, teils tautologische Kriterien für diese Periodisierung; doch diese lassen sich überprüfen: „In der Konsumgesellschaft konsumiert ein überwiegender Teil der Bevölkerung deutlich über die Grundbedürfnisse hinaus. Dabei stehen neuartige, kulturell geprägte Konsumformen im Mittelpunkt, wie der ubiquitäre und omnitemporale Verzehr industriell hergestellter Lebensmittel, die Bekleidung mit modischer Massenkonfektion, das Wohnen in technisierten Haushalten, eine dramatisch gestiegene Mobilität und eine medial gestaltete Freizeit“ (Ebd., 28). Zudem solle „die Mehrheit der Bevölkerung an neuen Konsumformen teilhaben, der Konsum eine herausragende kulturelle, soziale und ökonomische Bedeutung haben und der Konsument zur soziokulturellen Leitfigur geworden sein“ (Ebd., 9-10).

Ich möchte diese Definitionen nutzen, um eine andere Periodisierung zu diskutieren: Nach meiner Auffassung war das Kaiserreich eine Konsumgesellschaft – wenngleich eine sehr spezifisch geprägte. Sie war charakterisiert von mindestens drei miteinander ringenden und sich parallel institutionalisierenden Konsummodellen, die in unterschiedlichen Konstellationen auch die ersten zwei Drittel des 20. Jahrhunderts bestimmten. Zuvor gilt es sich jedoch genauer der Frage zu widmen, ob das Kaiserreich eine Konsumgesellschaft war.

Die Erfahrung des Wandels: Kommerzialisierung als Alltagserfahrung

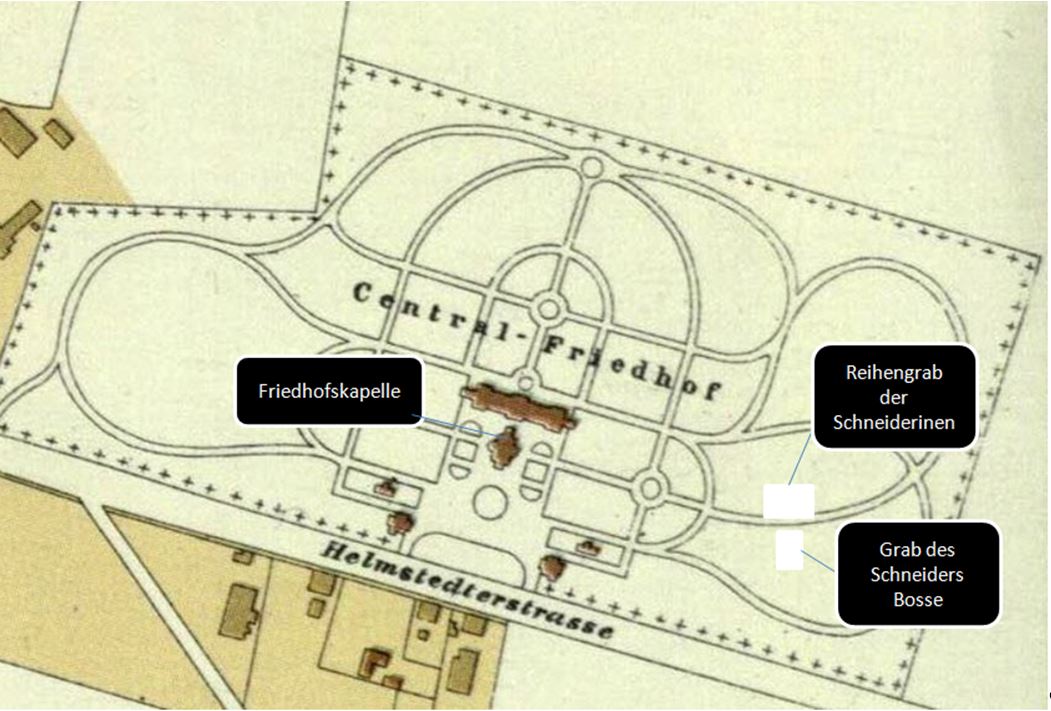

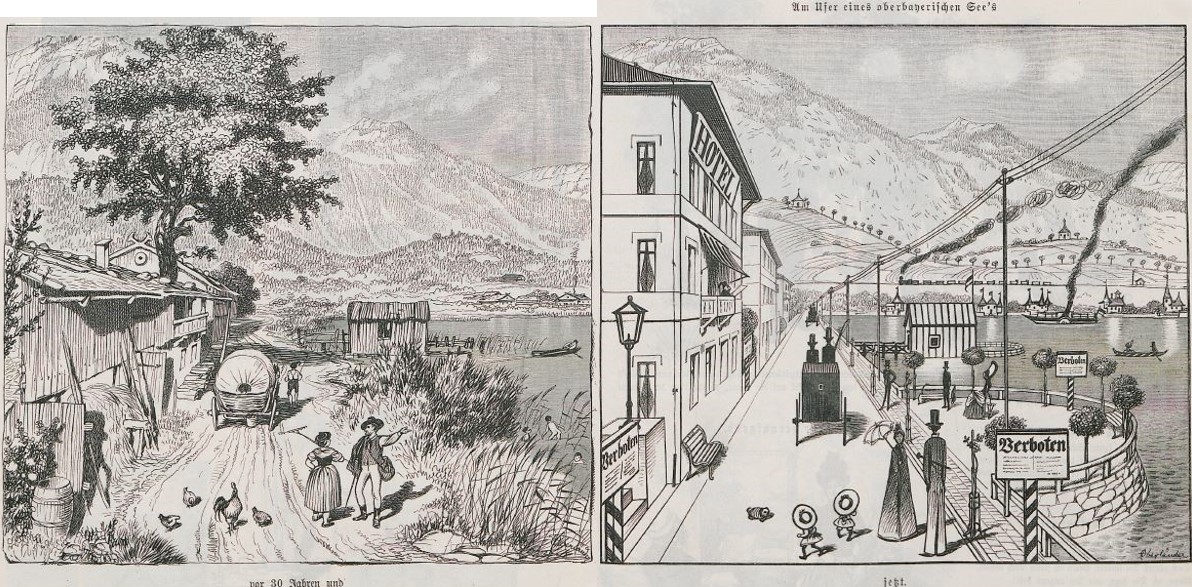

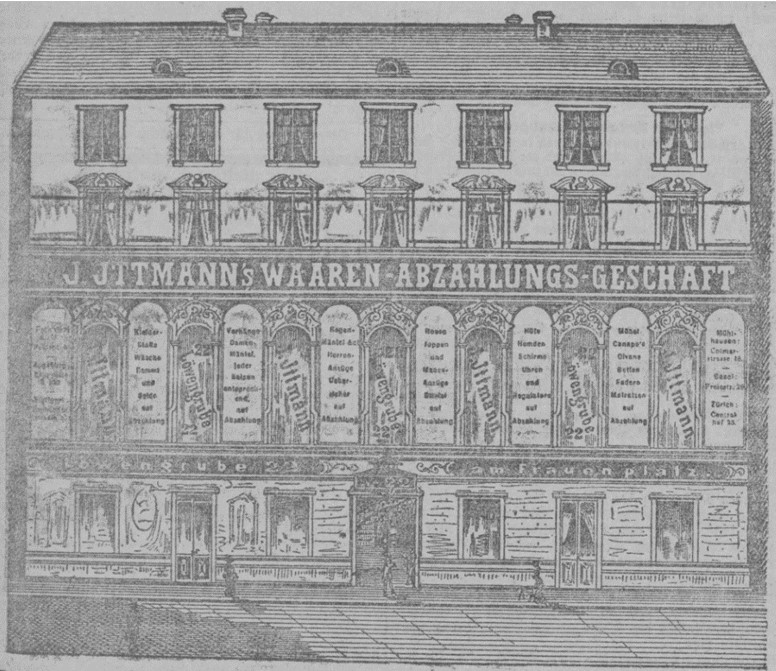

Beginnen möchte ich mit einigen sog. Doppelbildern, die sämtlich aus der im relativ rückständigen München erscheinenden Karikaturzeitschrift „Fliegende Blätter“ stammen (zur historischen Einordnung s. Uwe Spiekermann, Gesunde Ernährung im Spiegel von Karikaturen der Jahrhundertwende. Das Beispiel der „Fliegenden Blätter“, in: Gesunde Ernährung zwischen Natur- und Kulturwissenschaft, hg. v. d. Dr. Rainer Wild-Stiftung, Münster 1999, 61-82). Die liberal-konservativen Zeichner begleiteten Neuerungen jedweder Art mit bitter-melancholischem Spott und einer sentimentalen Sympathie für die im Niedergang begriffene Kultur des ländlichen Bayerns. Sie waren daher sensible Beobachter, die Wahrnehmungen ihrer Klientel, mittelständische Städter und solvente Landbewohner, in ihren Bildern verdichteten.

Das Ende der Gemütlichkeit oder Die Herrschaft von Geld und Rationalität (Fliegende Blätter 88, 1888, 178, 179)

Geld und Rechenhaftigkeit veränderten demnach schon in den 1880er Jahren den ländlichen Raum. Moderne Transportmittel und gepflasterte Straßen erschlossen den Städtern die Schönheiten der Heimat, veränderten so aber auch deren Kern. Die gerade Linie wurde dominant, Gaslicht und Telegraphenleitungen koppelten Stadt und Land enger aneinander, das Hotel brachte Geld und diente dem temporären Aufenthalt der Fremden.

Das Ende der Gemütlichkeit oder Die Herrschaft von Geld und Rationalität (Fliegende Blätter 88, 1888, 178, 179)

Die Veränderungen begannen in der Stadt, doch diese kannte keine Grenzen mehr und wurde zum dominanten Typus für die Umgestaltung des Umlandes und der tradierten Welt. Vergleicht man die Bildinhalte, so fallen neben dem jeweils aktualisierten Stand der Transport- und Kommunikationstechnik vor allem zwei Unterschiede auf: Zum einen die Ubiquität der modernen Reklame, zum andern aber – achten Sie auf die „Naturheil-Anstalt“ – eine zunehmend reflexive Modernisierung, die durch die Bekämpfung der Modernisierungsfolgen zusätzliche Dynamik gewann.

Modernisierung und Kommerzialisierung oder Die moderne Stadt (Fliegende Blätter 116, 1902, 102, 103)

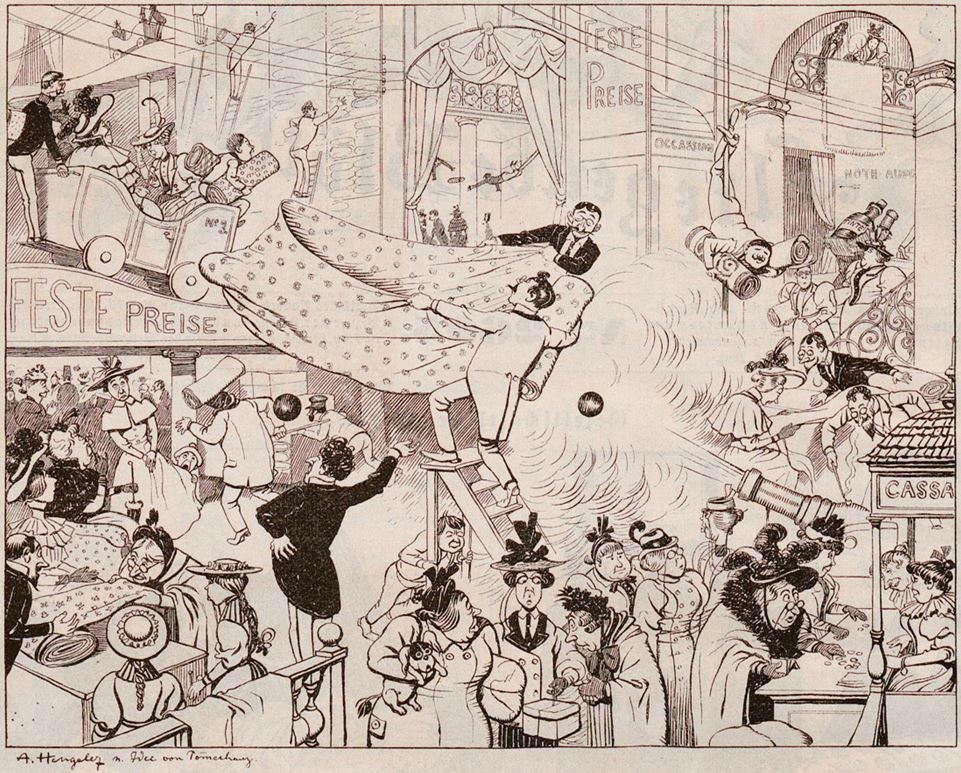

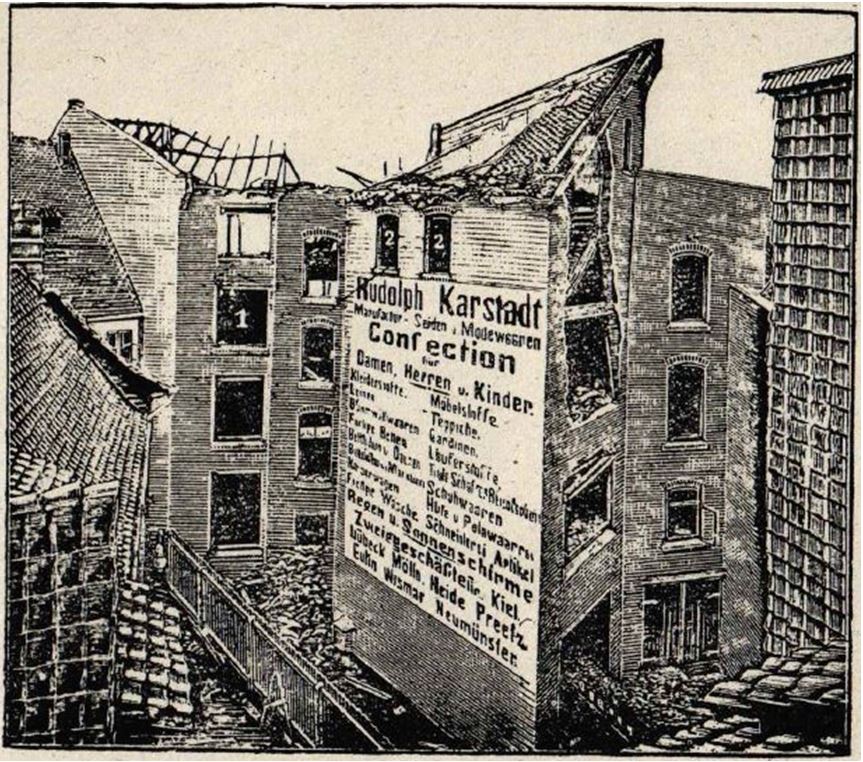

Folgen wir den Zeichnern in die Mitte der Stadt, so erscheint diese als dynamischer Ort des Konsums und der funktionalen Vergesellschaftung. Die Verdichtung war unmittelbar erfahrbar, die kollektiven Transporttechnologien reichten kaum mehr aus. Sinnenmächtig fanden sich allüberall Werbebotschaften, Markenartikel kündeten von den hochwertigen Produkten der im Hintergrund rauchschwangeren Industrie, deren Internationalität „Kodak“ dokumentiert. Umrahmt von Magazinen und Bazaren, stand im Mittelpunkt raumgreifend der moderne Menschenfänger, das Warenhaus. Er offerierte nicht nur Waren, sondern lenkte die Menschen auf den Preis der Güter als deren verlässlichen Wertmaßstab. Wer hier nicht mithalten konnte, dem winkte „Credit“.

Tempo und Verlorenheit oder Der überbürdende Formwandel des Alltags (Fliegende Blätter 121, 1904, 266, 267)

Die Konsummoderne erscheint in diesen Quellen als hereinbrechende Macht, der die Menschen nachhasteten, die sie zugleich aber kaum bestimmen konnten. Die Automobilisten, ihrerseits Konsumpioniere, erscheinen wie apokalyptische Reiter, denen man sich nicht mehr entziehen konnte. Die fremde Formsprache des Jugendstils, die hier Intellekt und Kommerz symbolisierte, übermächtigte das biedermeierliche Idyll ebenso wie die im Hintergrund erscheinenden Versprechen „billig“ und „reell“ die Aushandlungsprozesse der scheinbar vergangenen Welt.

Verfahren oder Die Konsummoderne als Sackgasse (Fliegende Blätter 131, 1909, 70)

Die Zeichner der „Fliegenden Blätter“ konzentrieren sich auf den „Clash of Cultures“ einer gemütlichen und historisch gewachsenen bäuerlich-bürgerlichen Gesellschaft der Ähnlichen und einer funktional differenzierten Konsummoderne, in der Menschen kaum mehr miteinander sprachen, sondern über symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien miteinander interagierten. Die Künstler empfanden dies als eine verfahrene Situation, doch sie wussten, dass ihr Spott die dominanten Entwicklungen nicht wirklich bremsen konnte.

Was wir in diesen und hunderten anderer Karikaturen wiederfinden, ist die Vorstellung einer Zeitenwende, in deren Mittelpunkt die Errungenschaften des industriellen Zeitalters standen, deren Nutzung und Konsum immer größeren Gruppen der Gesellschaft möglich wurde – und zu dem es keine realistische Alternative zu geben schien. Augenzwinkernd fügte man sich ins Unvermeidliche, wohl wissend, dass die Aushandlungen des Alltags die Überbürdungen des neuen kommerziellen Zeitalters noch menschennah abschleifen würden. Hier gab es keine Debatten über die Konsumgesellschaft, denn sie war schon lange vor Ende des Kaiserreichs eine sinnbetörende und alltagsdurchdringende Realität.

Konturen der Konsumgesellschaft: Strukturveränderungen und Produktinnovationen

Derartige Quellen mögen Einblicke in die Denkweisen der Zeitgenossen erlauben, doch Evidenz und Repräsentativität sind ihnen kaum abzuringen. Ich möchte deshalb in einem zweiten Schritt in sechs Punkten empirisch begründete Argumente für die Annahme aufzuzeigen, dass das Kaiserreich eine Konsumgesellschaft war.

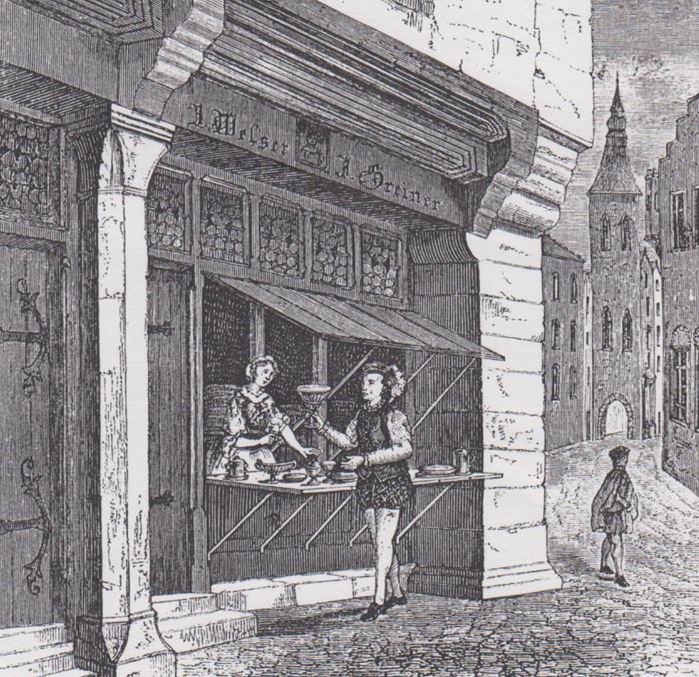

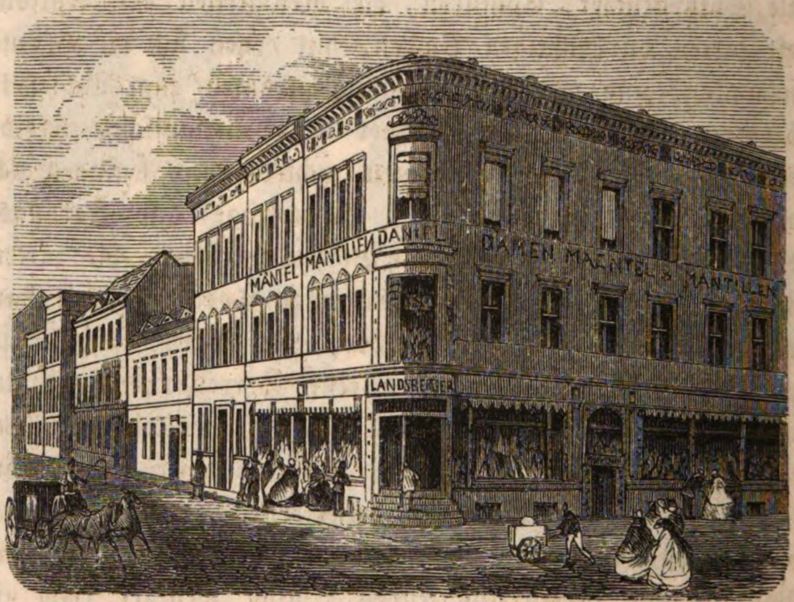

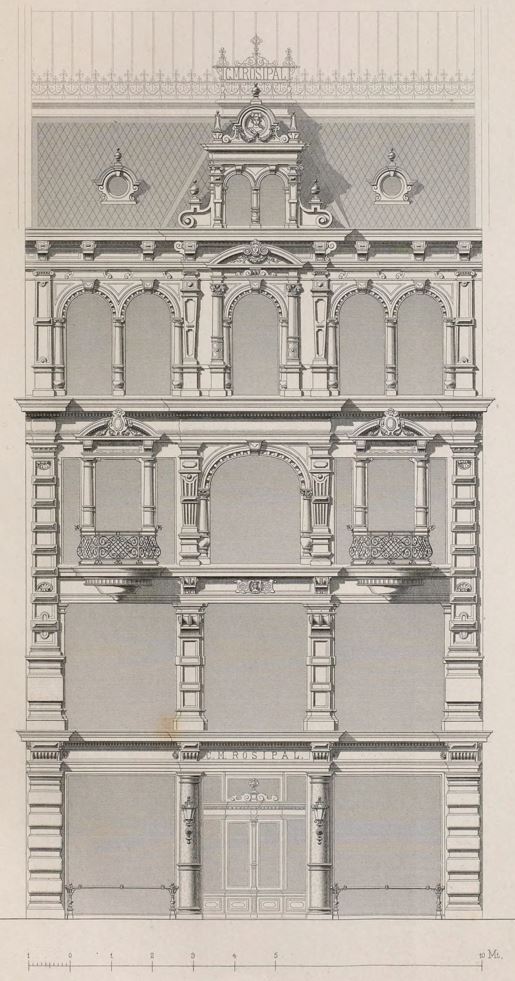

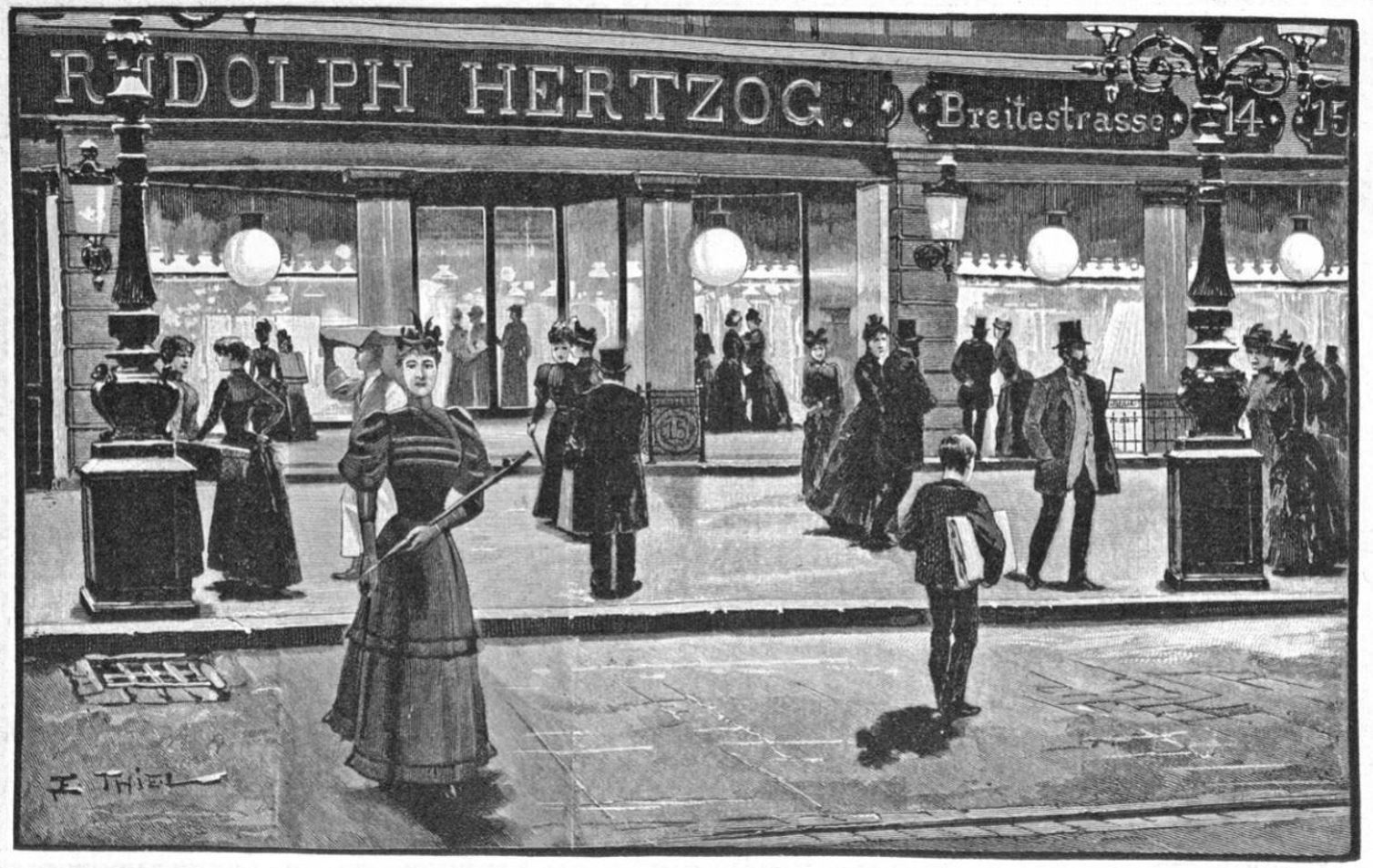

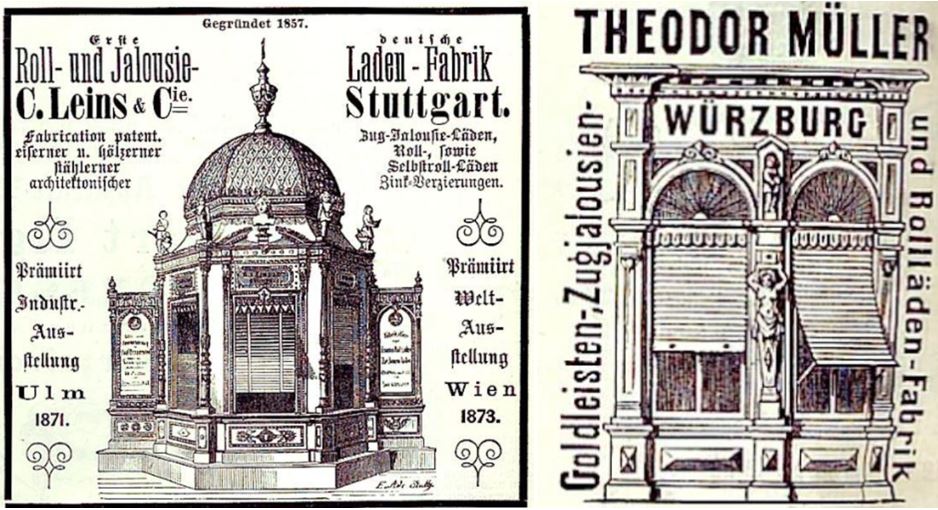

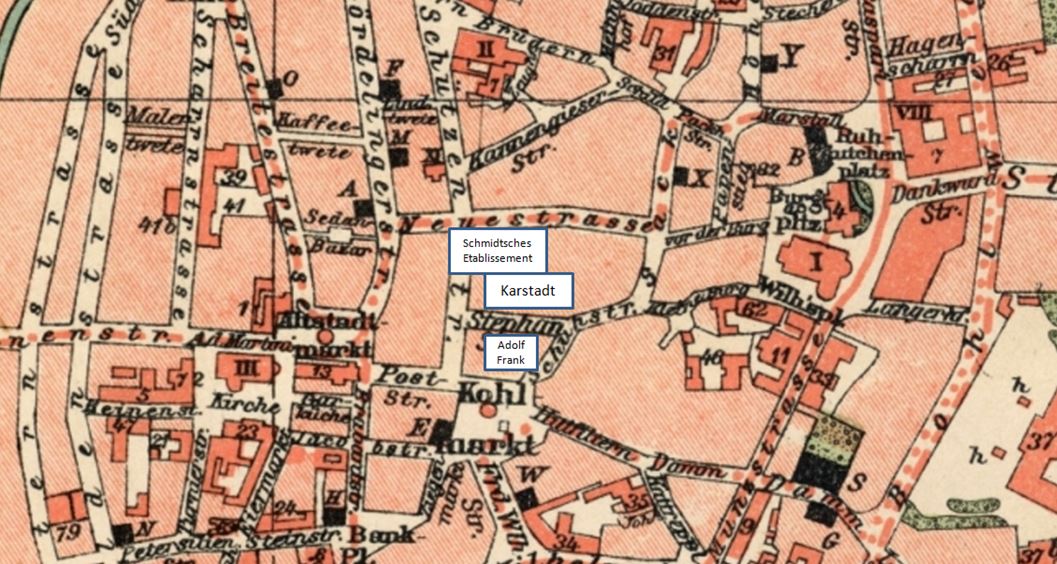

Erstens finden wir während des Kaiserreichs ein weder zuvor noch danach wieder erreichtes quantitatives Wachstum der „Basis der Konsumgesellschaft“, also des Einzelhandels (Uwe Spiekermann, Basis der Konsumgesellschaft. Entstehung und Entwicklung des modernen Kleinhandels in Deutschland 1850.1914, München 1999). 1875 gab es im Warenhandel 480.000 Betriebe, 1907 waren es dagegen mehr als 1,1 Millionen. Ihre Branchenverteilung spiegelte ansatzweise die Konsumstrukturen, knapp die Hälfte war im Gebrauchsgüterbereich tätig. 1914 entfiel ein Laden auf 61 Einwohner, jeder einunddreißigste Deutsche arbeitete im Warenhandel. Wichtiger aber war ein qualitativer Wandel. Der kleine spezialisierte Laden wurde zunehmend von sog. neuen Betriebsformen ergänzt, die jeweils spezielle Zielgruppen besaßen und eine erhebliche Sogwirkung zur Modernisierung und Ökonomisierung des Handels entfalteten. Magazine, Bazare und Kaufhäuser machten den Anfang, veränderten den Absatz von Kleidung und Gebrauchsgütern fundamental.

Vorboten des Kommenden: Modemagazin Landsberger, Berlin, ca. 1860 (Robert Springer, Berlin. Ein Führer durch die Stadt und ihre Umgebungen, Leipzig 1861, 336)

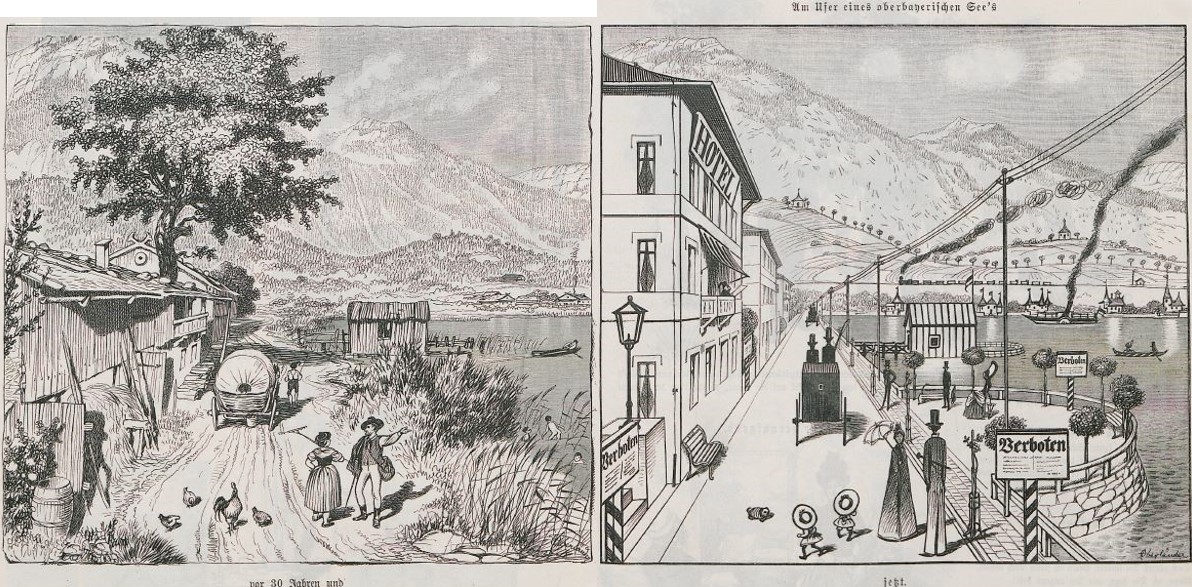

Konsumgenossenschaften verbesserten die Konsummöglichkeiten der Arbeiter und der unteren Mittelschicht. Wanderlager und Wanderauktionen veräußerten gewerbliche Güter in Stadt und Land, setzten den Kleinhandel unter gehörigen Preisdruck. Die deutschen Versandgeschäfte waren die größten Kontinentaleuropas und versorgten nicht zuletzt den ländlichen Raum mit den Novitäten modernen Konsums. Massenfilialbetriebe drangen sowohl im Lebens- als auch im Gebrauchsgüterhandel vor, während die bis heute völlig unterschätzten Abzahlungsgeschäfte Arbeitern und kleinen Angestellten den Kauf von Gebrauchsgütern, vorrangig Möbeln und Konfektionswaren, erlaubten.

Abzahlungsgeschäft in München (Neueste Nachrichten und Münchner Anzeiger 1887, Nr. 83 v. 27. März, 10)

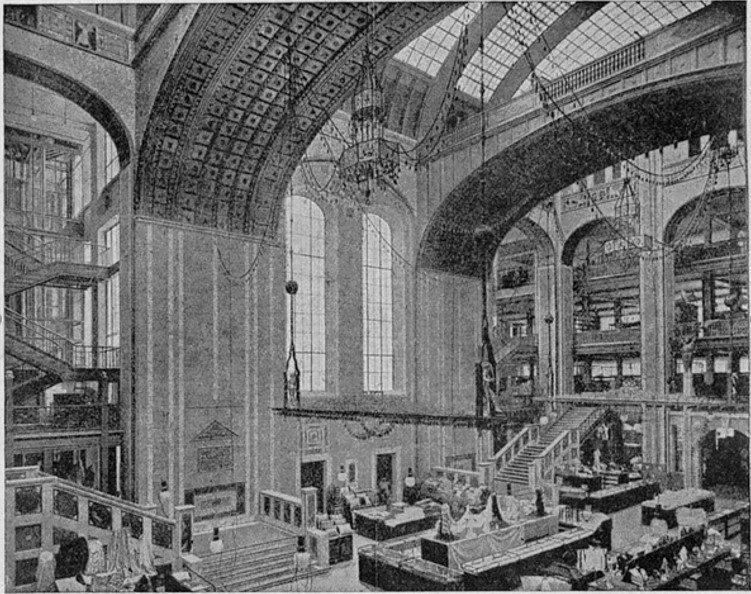

Verkaufsautomaten veränderten nicht nur den Dienstleistungssektor, sondern einzelne Branchen des Handels. Die deutschen Warenhäuser schließlich erreichten rasch das Niveau ihrer französischen Vorbilder und dienten nach 1900 als weltweites Vorbild für die Präsentation neuer Konsumwelten.

Lichthof des Berliner Warenhauses Wertheim (Alphons Schneegans, Geschäftshäuser für Kleinhandel, Großhandel und Kontore, in: Ders. und Paul Kick, Gebäude für die Zwecke des Wohnens, des Handels und Verkehrs, Leipzig 1923, 3-119, hier 40)

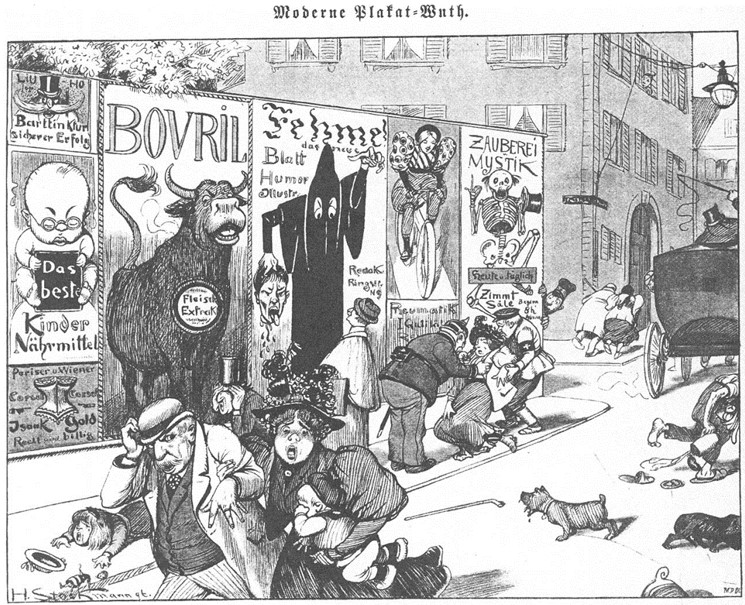

Zweitens kreierte die Werbung während des Kaiserreichs neues Produktwissen und neue Konsumträume. Das rasche Wachstum der Tagespresse erlaubte den tagtäglichen Einsatz informierender Anzeigen, die zahlreichen illustrierten Wochenblätter konzentrierten sich zunehmend auf Reklame mit Bildelementen. Der rechtlich abgesicherte Markenartikel wurde vornehmlich über Plakate und Emailleschilder beworben, die Werbegraphik des frühen 20. Jahrhunderts veränderte den Kaufappell nachhaltig.

Neuer Realismus: Die Prägnanz der Plakatwerbung (Fliegende Blätter 104, 1896, 231)

Sie wurden durch Werbeabteilungen in Industrie und Handel unterfüttert, schon vor dem Ersten Weltkrieg entstanden zahlreiche Dienstleistungsberufe in der Werbebranche. Die Straßen erhielten durch Litfaßsäulen, Plakatwände und Fassadenmalerei einen neuen kommerziellen Anstrich, wichtiger noch wurde die permanente Ausstellung der Konsumgüter in den Schaufenstern des Einzelhandels. Und auch die Waren selbst wurden anders präsentiert, gezielt gestaltete und vielfach farbige Verpackungen erweiterten die Palette der Kaufanreize.

Mode und Schaufenster oder Der Malstrom des Konsums (Fliegende Blätter 91, 1889, 209)

Drittens war die Freizeitgestaltung vielfach noch klassen- und milieugebunden, bürgerliche, katholische und sozialdemokratische Vereine und Institutionen waren streng voneinander getrennt. Trotz Temperenzbewegung nahmen Kneipen und Gaststätten jedoch einen immensen Aufschwung. Im Kaiserreich kamen mit dem Restaurant und Ausflugslokalen neue Konsumorte der Mittelschichten auf, Animierkneipen, Music-Halls und Tanzcafés fanden nach Alter und Klasse segmentierte Kundschaft. Jahrmärkte veränderten ihre Gestalt, der Übergang zum preiswerten Vergnügen der Kirmes war fließend. Ein gänzliches neues, zukunftsweisendes Vergnügen boten seit Mitte der 1890er Jahre die Kinos. Um 1910 gab es in Deutschland ca. 1.000 stationäre Lichtspieltheater mit täglich 1,5 Millionen Besuchern. Nicht nur männliche Erwachsene, sondern auch Kinder, Jugendliche und Frauen wurden angesprochen.

Kinos als neue Form des Theaters in Berlin (Berliner Leben 15, 1912, Nr. 6, s.p.)

Viertes war die Konsumgesellschaft des Kaiserreichs durch eine Vielzahl neuartiger Gebrauchsgüter geprägt, die teils erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an Sättigungsgrenzen stießen. Das Automobil, das Grammophon, elektrische Haushaltsgeräte, Telefone und vieles andere mehr blieben Beziehern höherer Einkommen vorbehalten, doch im Alltag waren sie präsent und schufen neue Konsumwünsche.

Konfektionsware für Frauen (Der Bazar 39, 1893, nach 100)

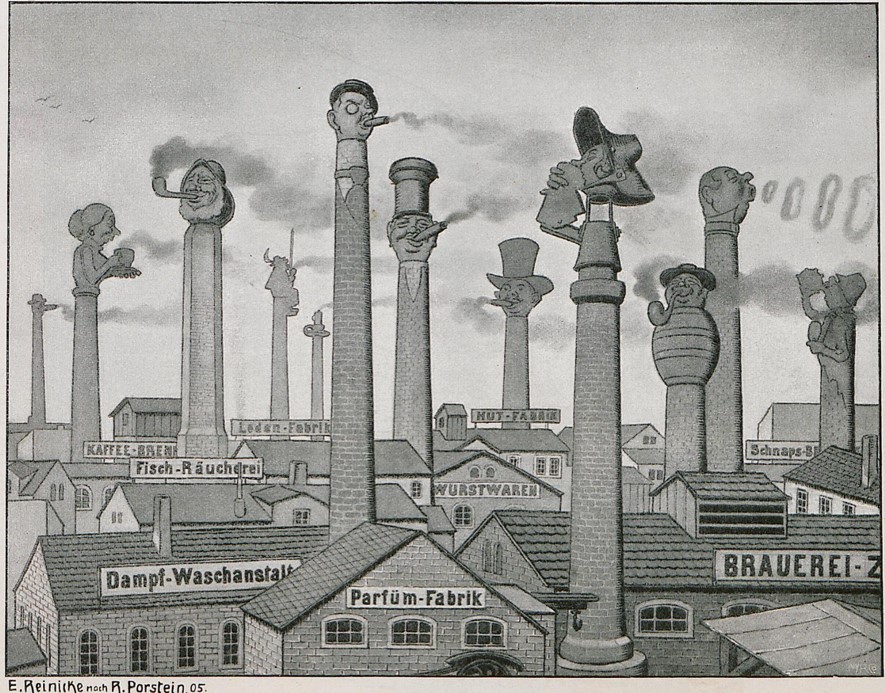

Die Konfektionsindustrie legte Jahr für Jahr neue modische Waren vor, Bedarfsweckung durch Veralterung, nicht Gebrauchswertverlust prägte auch den Konsum des neuen Mittelstandes. Neue Konservierungs- und Verarbeitungstechniken veränderten die tägliche Kost, die durch Kolonialprodukte und ihre Substitute zunehmend geprägt wurde. Neue Lebensstilprodukte warben für ein gesundes Leben, eine immense Zahl von Diät- und Aufbaupräparaten verwies auf die zunehmende Kommerzialisierung auch der Körper.

Gewerbliche Herstellung der Konsumgüter (Fliegende Blätter 123, 1905, 265)

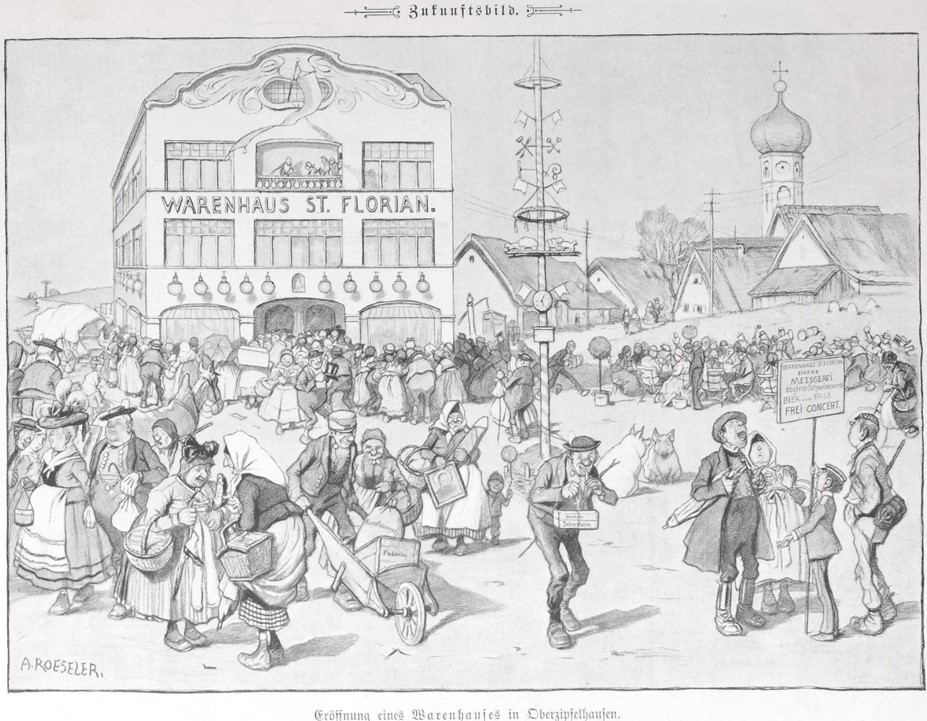

Fünftens drangen diese neuen Produkte zunehmend auch auf das Land vor. Die Zahl der landwirtschaftlichen Subsistenzbetriebe lag unter einer Million, Kolonialprodukte und gediegene Gebrauchsgüter bildeten Renommierprodukte gerade der Bauern.

Dorfladen im ländlichen Umfeld Bremens, ca. 1885 (Brigitta Seidel, MarkenWaren. Maggi, Odol, Persil & Co. erobern den ländlichen Haushalt, Husum 2002, 34)

Die Sortimente der Dorfläden verbreiterten sich während des Kaiserreich auf weit über das Doppelte, die Zahl der Hausierer lag vor dem Ersten Weltkrieg über der Zahl der Beschäftigten der Chemieindustrie, Versandgeschäfte erlaubten den Kauf modischer Artikel, der Eisenbahntransport erleichterte den Einkauf in der nächstgelegenen größeren Stadt. Die Werbung drang nicht ohne Grund zunehmend auf das Land vor, auch wenn die Heimatschutzbewegung vielfach erfolgreichen Widerstand gegen diese kommerzielle Landnahme organisierte.

Abglanz des Möglichen – Ländlicher Konsum in der Karikatur (Fliegende Blätter 122, 1905, 192)

Betrachtet man sechstens schließlich makro- und mikroökonomische Daten, so stieg der reale durchschnittliche Jahresverdienst von Arbeitnehmern von 1871 bis 1913 um ca. 80 Prozent. Dies wurde zumeist in eine bessere Ernährung umgesetzt, insbesondere den Konsum von Fleisch umgesetzt. Zugleich aber vergrößerte sich die freie Spitze der Haushaltsbudgets nachhaltig. Man mag darüber streiten, ob 10 Prozent disponibles Einkommen bei Arbeitern ausreichten, um im modernen Sinne zu „konsumieren“ – doch es reichte für Alltagsfreuden und kleine Anschaffungen, die zwei Generationen zuvor noch undenkbar gewesen wären.

Fasst man diese, zugegeben, kursorischen Bemerkungen zusammen, so konsumierte aller Enge zum Trotz die Mehrzahl der Bevölkerung über die Grundbedürfnisse hinaus. Auch die anderen Kriterien Königs werden im Wesentlichen erfüllt, einzig das Wohnen in technisierten Haushalten ließ noch auf sich warten, auch wenn die Verbesserungen der Gas- und Wasserversorgung sowie der Abfallentsorgung vielfach bemerkenswert waren. Das Kaiserreich war demnach eine Konsumgesellschaft.

Die innere Gebrochenheit der deutschen Konsumgesellschaft

Konsum und Konsument im zeitgenössischen Diskurs

Und doch: Diese Aussage ist zu relativieren. Denn die Vorstellung einer deutschen „Konsumgesellschaft“ ist schon deshalb schwierig, da die vermeintlich stählerne Nation vielfältig zerklüftet war. Das Kaiserreich war eine Klassengesellschaft in Stadt und zunehmend auch auf dem Lande, regionale und soziale Unterschiede beeinflussten den Konsum tiefgreifend.

Die Länder wiesen beträchtliches Eigengewicht auf, so dass die Vorstellung eines einheitlichen nationalen Marktes vielfach in die Irre führt. Selbst Markenartikel, wie Maggis Suppen, waren Mitte der 1890er Jahre im nördlichen Deutschland vielfach nicht erhältlich. Die Stadt-Land-Unterschiede waren bedeutsam, auch wenn sich der Konsum einzelner Produkte und Warengattungen langsam anglich. Kategorien wie Geschlecht bildeten Demarkationslinien des Alltags, auch wenn die modernen Warenhäuser und das breite Netzwerk neuer Läden Frauen neue Räume und Aufgaben zuwiesen.

Diesen Unterschieden zum Trotz wurde in der Ökonomie seit dem 18. Jahrhundert intensiv um allgemeine Aussagen zur Konsumtion und auch zum Konsumenten gerungen. Im deutschen Fall war dies immer auch eine Suche nach einem neuen Ganzen, nach der inneren Gesetzmäßigkeit der durch Arbeitsteilung in Frage gestellten bürgerlichen Gesellschaft. Die Lehren der westlichen Ökonomie und des Industrialismus wurden mit gehöriger Skepsis wahrgenommen. Schon Friedrich Schiller (1859-1805) betonte: Das antike Menschenideal „machte jetzt einem kunstreichen Uhrwerke Platz, wo aus der Zusammenstückelung unendlich vieler, aber lebloser Teile ein mechanisches Leben im Ganzen sich bildet. Der Genuss wurde von der Arbeit, das Mittel vom Zweck, die Anstrengung von der Belohnung geschieden. Ewig nur an ein einzelnes Bruchstück des Ganzen gefesselt, bildet sich der Mensch nur als Bruchstück aus, ewig nur das eintönige Geräusch des Rades, das er umtreibt, im Ohre, entwickelt er nie die Harmonie seines Wesens, und anstatt die Menschheit in seiner Natur auszuprägen, wird er bloß zu einem Abdruck seines Geschäfts“ (Friedrich v. Schiller, Briefe über die Ästhetische Erziehung (1795), in: Ders., Sämtliche Werke, Bd. 5, 3. Aufl. München 1962, 584).

Ökonomik war daher Suche nach Ausgleich, nach Harmonie von Produktion und Konsumtion. Trotz der bekannten Smithschen Sentenz vom Konsum als Ziel aller Produktion galt dieser jedoch lange Zeit als nachgeordnet und potenzieller Störfaktor. Karl von Rotteck (1775-1840) bezeichnete ihn etwa als Wertzerstörung, als „Reichthumsverminderung“ (Carl v. Rotteck, Lehrbuch des Vernunftsrechts und der Staatswissenschaften, Bd. 4: Oekonomische Politik, Stuttgart 1835, 215). Wie viele andere Staatswissenschaftler hob er jedoch zwei Punkte hervor: Zum einen war die Konsumtion nur deshalb weniger wichtig, weil gemäß dem Sayschen Theorem sich die Produktion stets ihre Nachfrage schaffe, so dass man hierfür keine Sorge tragen müsse. Zum anderen war die „Privat-Verzehrung“ (Ebd., 238) nicht Gegenstand der Staatswissenschaft, da für sie das Prinzip grundsätzlicher Freiheit galt.

Damit war der Konsum immer auch Ausdruck der Moral und der Sittlichkeit der Konsumenten, war demnach gebunden an wandelbare normative Ideale. Bei Johann Schön (1802-1839) hieß es prägnant: „Ideal ist die Consumtion, welche hinsichtlich ihrer Quantität durch das Maaß des Ertrages, hinsichtlich ihrer Qualität durch das vernünftige Bedürfnis und durch die wirthschaftliche Vorsicht sich bestimmt“ (Neue Untersuchungen der Nationalökonomie und der natürlichen Volkswirthschaftsordnung, von Schön, Morgenblatt für gebildete Leser 31, 1837, 425-428, hier 427). Wenn der Londoner Historiker Frank Trentmann in den letzten Jahren vielfach hervorgehoben hat, dass der „Konsument“ Ausdruck einer historischen Rollenidentität ist, die von der Entstehung einer modernen Konsumgesellschaft deutlich zu trennen ist, so ist diese These richtig und falsch zugleich (Frank Trentmann, Synapses of Consumer Politics: The Genealogy of the Consumer, o.O. 2003 (Ms.)., 2). Es ist richtig, dass es im Deutschen Reich, anders als etwa im spätviktorianischen England, nur bescheidene Anfänge einer Konsumentenidentität gab. Abgesehen von den Konsumgenossenschaften und dann den bürgerlichen Käuferligen artikulierten sich moderne Konsumenten erst im Rahmen der verschiedenen Teuerungsdebatten des frühen 20. Jahrhunderts, auch wenn deren expressive Handgreiflichkeit vielfach noch in der moralischen Ökonomie der vor- und frühindustriellen Zeit gründete (Christoph Nonn, Verbraucherprotest und Parteisystem im Wilhelminischen Deutschland, Düsseldorf 1996). Doch zugleich macht eine auch nur oberflächige Analyse etwa der Außenhandelsdebatten schnell deutlich, dass der Konsument spätestens seit den 1870er Jahren Fluchtpunkt so zentraler Debatten, wie der um Freihandel oder Schutzzoll war.

Gilt dies, so muss erklärt werden, warum der „Konsument“ in der zeitgenössischen ökonomischen Diskussion nur ein Schattendasein führte. Hier wurde er vorrangig als Widerpart zum Produzenten verstanden (vgl. etwa Karl Marlo [d.i. Karl Georg Winkelblech], Untersuchungen über die Organisation der Arbeit oder System der Weltökonomie, 2. vollst. Aufl., Bd. 3, Tübingen 1885, insb. 294-295). Er erzwang „die Waren resp. Leistungen nach Bedarf und möglichst bequem, mannigfaltig, brauchbar und preiswert zu erhalten“; doch schon in dieser Passage aus dem Schönbergschen Handbuch der politischen Ökonomie klang die Malaise einer derartigen Orientierung am Verbraucher an, biete sie doch „keine Garantie mehr für die Güte, die Qualität, die Preiswürdigkeit der Waren. Der Konsument muß selbst prüfen und ist, wenn er dies nicht thut oder nicht kann, der Gefahr der Benachteiligung ausgesetzt“ (G[ustav] v. Schönberg (Hg.): Handbuch der Politischen Oekonomie, 4. Aufl., Bd. 2, Halbbd. 1, Tübingen 1896, 662 (auch für das vorherige Zitat)). Daher sei für den Konsumenten zu denken, hätten Produzenten und Händler für seine Belange Sorge zu tragen. Das Rollenwesen des Konsumenten musste daher aus den Handlungsidealen anderer Akteure herausgelesen werden. Dann aber war er durchweg präsent.

Er diente vielfach als „Prügelknabe“ (Karl Lamprecht, Deutsche Geschichte, Ergänzungsbd. 2: Zur jüngsten deutschen Vergangenheit, Freiburg i.Br. 1903, 497) von Wissenschaft und Öffentlichkeit, als Projektionsfläche der inneren Debatten über die liberale Wirtschaftsordnung und den Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft. Der „Konsument“ war meist eingebettet in moralische Debatten über Luxus und Sparsamkeit, war Gegenstand stetiger Aufklärungs- und Erziehungsbestrebungen: Es galt, „daß die sittliche Erziehung des Konsumenten darauf ausgehen muß, ihn mit den Herstellungskosten der Gegenstände vertraut zu machen, ihm einen Begriff von den Kosten volkswirtschaftlicher Produktion beizubringen, damit er nicht einfach planlos nach dem Billigsten greift“ (G[ottfried] Traub, Ethik und Kapitalismus. Grundzüge einer Sozialethik, 2. verb. u. verm. Aufl. Heilbronn 1909, 138). Ökonomen und Sozialwissenschaftler, die nach der Jahrhundertwende auf den Konsumenten setzten, um Kritik an der korporatistischen Wirtschaftsstruktur und seiner „Bevormundungstendenz“ (Karl Oldenberg, Die Konsumtion, in: Grundriss der Sozialökonomik, Abt. II, Tübingen 1914, 103-164, hier 120) im Konsumgütermarkt zu üben, oder aber auf seinem Wollen und Streben die Grundlagen einer genossenschaftlich organisierten „sozialen Tauschgemeinschaft“ (zur allgemeinen Diskussion vgl. etwa Oskar August Rosenqvist, Die Konsumgenossenschaft, ihr föderativer Ausbau und dessen Theorie. (Der Föderalismus), Basel 1906) zu gründen, standen allerdings in einer fast hundert-jährigen Tradition.

Fasst man diese Debatten abstrakter, so handelte es sich beim deutschen Narrativ des Konsumenten um eine Form der „economic citizenship“ (Gunnar Trumbull, National Varieties of Consumerism, Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2006/I, 77-93) im Sinne Gunnar Trumbulls. Der Konsument galt als integraler und funktionaler Teil der Wirtschaft, der dann in den Vordergrund trat, wenn Märkte versagten; dies galt bei mangelnder Transparenz der Qualität, bei ungleichen Machtverhältnissen und beschränktem Wettbewerb. Institutionelle Phantasie, also marktbezogene Regelmechanismen, schienen erforderlich, um dem mit Blick auf den Konsumenten zu begegnen. Die Interessen des Rollenwesens „Konsument“ wurden im Konsumgütermarkt des späten Kaiserreichs abseits der unsichtbaren Hand des Marktes vornehmlich von wissenschaftlichen und ökonomischen Akteuren vertreten (Uwe Spiekermann, From Neighbour to Consumer. The Transformation of Retailer-Consumer Relationships in Twentieth-Century Germany, in: Frank Trentmann (Hg.), The Making of the Consumer. Knowledge, Power and Identity in the Modern World, Oxford und New York 2006, 147-174, hier 147-148). Wir haben es nicht mit sich selbst bewussten und artikulierenden „Konsumenten“ zu tun, wohl aber mit einem virtuellen Konsumenten, dessen Interessen von der Wirtschaft und den Sachwaltern des Funktionswissens, also die wissenschaftlichen und bedingt technischen Eliten, antizipierend nachgebildet wurden. Entsprechend galt vielfach: „die ‚Jury‘ – das Publikum“ (Werner Sombart, Der moderne Kapitalismus, Bd. 2: Die Theorie der kapitalistischen Entwicklung, Leipzig 1902, 424). Je nach Konsummodell wurde der Konsument ganz unterschiedlich definiert. Mindestens drei rangen während des Kaiserreichs um Anerkennung und Dominanz: Ich unterscheide zwischen (wirtschafts-)liberalen, mittelständischen und konsumgenossenschaftlichen Konsummodellen.

Aufstieg zur Mitte: Das (wirtschafts-)liberale Konsummodell

Die Vertreter der deutschen Manchesterschule, hier sind Namen wie John-Prince Smith (1809-1874), Max Wirth (1822-1900), Julius Faucher (1820-1878), Heinrich Bernhard Oppenheim (1819-1880) oder Eugen Richter (1838-1906) zu nennen, entwickelten ihre Konzepte vornehmlich in der Fortschreibung der britischen Klassiker, aber auch zahlreicher französischen Wirtschaftstheoretiker.

Eugen Richter (l.) und Julius Faucher als Vertreter des „entschiedenen“ Liberalismus (Der Welt-Spiegel 1906, Ausg. v. 15. März, 4 (l.); Gartenlaube 1863, 269)

Schon Jean-Baptiste Say (1767-1832) hatte die menschlichen Bedürfnisse mit einem Thermometer verglichen, das zwar eine untere Grenze habe, nicht aber einen Mittel- oder Endpunkt. Bedürfnisse seien nicht statisch, es galt vielmehr, sie zu entwickeln, sie zu heben. „Je mehr aber die Bedürfnisse überhand nehmen, desto glücklicher befindet sich die Gesellschaft; denn die Bedürfnisse nehmen nur überhand mit den Mitteln zu ihrer Befriedigung“ (Max Wirth, Grundzüge der National-Oekonomie, Bd. 1, 2., vollst. umgearb., verm. u. verb. Aufl., Köln 1860, 424). Produktion und Konsumtion bedingen sich, doch es wird „desto mehr producirt, je mehr die Bedürfnisse in die breitesten Schichten steigen“ (auch für das folgende Zitat Ebd., 425). Folgt man dem Nationalökonom Max Wirth, Vorstand des Congresses Deutscher Volkswirthe, so war die Konsumtion mit einer Pyramide vergleichbar, die Armut und Bedürfnislosigkeit, aber auch Reichtum und Verschwendung widerspiegele: Sie galt es tendenziell in eine Säule zu transformieren: „Während aber auf der einen Seite die untersten Schichten der menschlichen Pyramide hinsichtlich der Zahl ihrer Bedürfnisse gehoben werden sollen, weil sie dadurch auch ihre Production vermehren, so muß die Tendenz der wirthschaftlichen Bewegung doch wieder dahin gehen, die übertriebenen Bedürfnisse zu vermindern, die obersten Spitzen der Pyramide den mittleren zu nähern, weil die Befriedigung übertriebener Bedürfnisse (Luxus) in der Regel durch irreproductive Consumtion geschieht, durch welche das Capital, die Production somit, vermindert und der allgemeine Zustand der Gesellschaft verschlechtert wird.“ Luxus sei zu verdammen, da er nicht mit der generellen Leistungsfähigkeit der Wirtschaft einhergehe und dem Ökonomie-Prinzip entspreche. Grundsätzlich aber seien die Bedürfnisse zu einer „unendlichen Ausdehnung fähig“ (Ebd., 440), so dass der verdammenswerte Luxus von heute sehr wohl die rationale Konsumweise von morgen sein könne. Die Orientierung auf das mittlere Segment der Gesellschaft sei nicht nur Ausdruck des staatsbürgerlichen Ideals von Menschen gleichen Besitzes und Bildung, sondern hier sei der „Umfang des Marktes“ (Ebd., 1860, 427) am größten, seien Kostendegressionen also am besten möglich. Konsum hatte aber nicht nur Economies of Scale, sondern ansatzweise auch Economies of Speed zu beachten, denn er sollte im Einklang mit Jahreszeiten und Produktionsrhythmen erfolgen. Der Konsument sollte zudem in möglichst großen Mengen einkaufen und hierbei auf möglichst dauerhafte, gediegene Ware setzen. Das liberale Konsummodell deutete den Konsumenten als ein Kulturprodukt, das die Besonderheiten des regionalen und nationalen Marktes mit dessen allgemein geltenden Gesetzen handelnd in Bezug setzte. Es gründete auf Freiheit vom Staate, seien doch die Konsumenten selbst in der Lage, eine angemessene „Ordnung“ zu gewährleisten. Sie zielten nämlich auf das „allgemeine Wohl“ (Ebd., 438), dessen Definition aber ihnen selbst überlassen bleiben müsse.

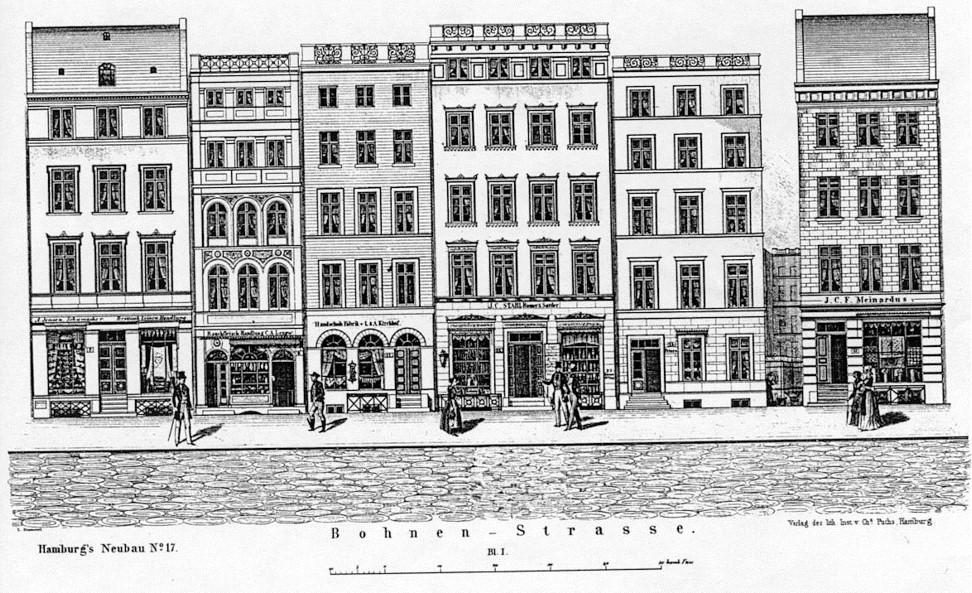

Die Gediegenheit des bürgerlichen liberalen Konsummodells: Einkaufsstraße im wieder aufgebauten Hamburg Ende der 1840er Jahre (Hamburgs Neubau, Hamburg o.J. [1846/47], Bl. 17)

Es waren derartige Annahmen, die Abgeordnete wie Theodor Barth (1849-1909), Ludwig Bamberger (1823-1889) und insbesondere Eugen Richter spätestens seit den 1870er Jahren zu beredeten Vertretern von Verbraucherinteressen werden ließen – wenngleich im Ordnungsrahmen des liberalen Konsummodells. Für sie war das Kaiserreich eine Konsumgesellschaft auf dem Wege – hin zu einer sich immer wieder veränderten Mitte; man müsse nur Produzenten und Konsumenten ihre Freiheit(en) lassen.

Ordnung und Qualität: Das mittelständische Konsummodell

Doch gerade die „Mitte“ der Gesellschaft vertrat mehrheitlich andere Vorstellungen. Schon die begrenzte Liberalisierung der deutschen Gesellschaft, insbesondere aber der Bedeutungsverlust der Korporationen und auch des Staates, hatte nach Ansicht vieler mittelständischer Geschäftsleute zu „anarchistischen Verhältnissen“ geführt. Seit den 1860er Jahren führte jede neue Betriebsform zu Klagen über Niedergang und Verfall der schaffenden Stände, zum Konkurs der kleinen Händler, die doch das eigentliche Rückgrat von Staat, Nation und Alltagskonsum bildeten. Seit den späten 1870er Jahren wurden zahllose mittelständische Interessenverbände gegründet und nahmen mit teils beträchtlichem Erfolg Einfluss auf politische Entscheidungen. Sie führten den Staat zurück in den Ring, indem sie eine Parteinahme für ihr Recht forderten, Schutz gegen das von den Liberalen so harmlos verbrämte „Großkapital“. Doch hier zählte nicht der Erfolg dieser Staatshilfe, auch nicht die faktisch viel wichtigere Selbsthilfe dieser Gruppe kleiner selbstständiger Gewerbetreibender. Im Rahmen unserer Fragestellungen rückt das Konsummodell dieser mittelständischen Gruppen in den Mittelpunkt, deren Vertreter doch die Mehrzahl der deutschen Konsumenten tagtäglich versorgten.

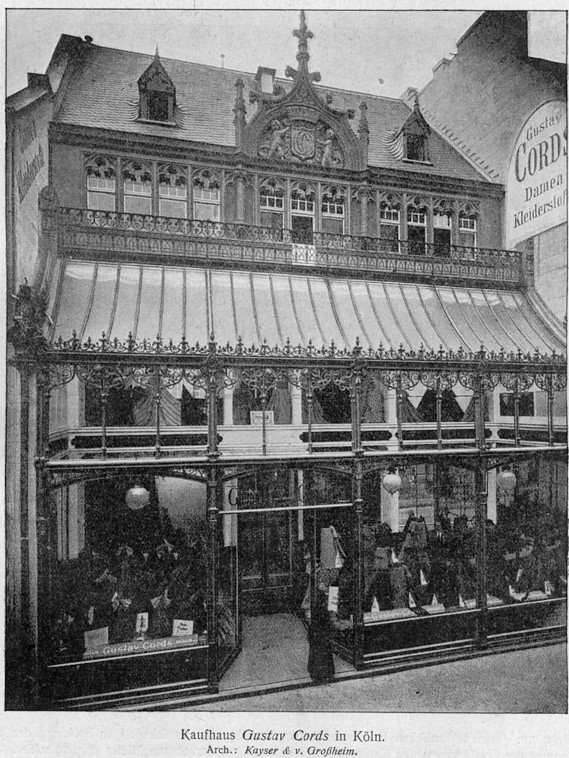

Modische Gediegenheit für eine Solide Kundschaft: Das Kaufhaus Gustav Cords (Schneegans, 1923, 63)

Der Ausgangspunkt lag dabei nicht in Vorstellungen abstrakten Bedürfnisse und einer gleichsam mechanisch ablaufenden Geschichte. An ihre Stelle trat eine organische Auffassung der Gesellschaft, ein moralisch geprägtes Subsidiaritätsrecht und ein Geschichtsmodell, das Niedergangsszenarien tendenziell begünstigte. Die Wirtschaft wurde als eine Art geschlossene Volkswirtschaft verstanden, in der die Industrie mögliche Werte schaffte, die Groß- und Einzelhandel mit angemessenem Nutzen realisierten. Die eigentliche Leistung der nachgelagerten Stufen bestand im Wissen der selbständigen Händler um die richtige Behandlung und Vermarktung der Ware, die ihnen durch ihre genauen Kenntnisse der Konsumenten und ihrer Bedürfnisse möglich war. Nicht der günstigste Preis sei anzustreben, sondern ein Mix aus gutem Service, hoher Qualität und einem angemessenem Preis. Konsumenten und Händler, Händler und Großhändler, Großhändler und Fabrikanten – sie alle kannten sich und vertrauten einander, „Treu und Glaube“ durchdrang das Geschäftsleben, „Jedem das Seine“ gilt als Imperativ. Dies schloss hohe, sozial angemessene Löhne und wechselseitigen Respekt mit ein. Diese „Interessengemeinschaft zwischen Geschäftsmann und Kundschaft“ (Der rechte Weg, Deutsche Rabattsparvereins-Zeitung 5, 1908, 97-98, hier 98) sei jedoch bedroht, wenn das „Großkapital“ die gewachsenen Beziehungen untergrub, das Publikum zur „Billigkeitssucht“ erzog und es mit unlauteren Mitteln und überbürdender Reklame in die eigenen Läden expedierte.

Kommerzialisierung als Bruch mit mittelständischen Werten (Fliegende Blätter 84, 1886, 60)

Die Folgen derartiger Kommerzialisierung seien verderblich: sinkende Qualität der Waren, sinkende Löhne der Bediensteten, sinkende Einkommen der Stützen des Staates, eine schwindende Zahl selbständiger Existenzen, ein Niedergang der Staatsfinanzen. Der Staat habe daher aus wohlverstandenem Selbstschutz die Pflicht, die Zernierung des Wirtschaftslebens gegen Kommerz und Kollektiv zu verteidigen – und dies hatte zumeist auch eine antisemitische Schlagseite.

Das mittelständische Konsummodell betonte nicht allein, dass im Erwerbsleben „alles Hand in Hand“ (J. Rosenbaum, Filialtreiberei und Masse-Bazare, deren Auswüchse und Folgen, Bamberg 1895, 19), sondern auch, dass es einen jeweils opportunen Konsum des Einzelnen gäbe. Dessen Konturen sollten am besten von den Fachhändlern als Konsumexperten abgesteckt werden. Dadurch seien sowohl heterogene Konsumstile als auch eine geordnete stabile monarchische Ordnung möglich. Obwohl das Modell die Einbindung des Einzelnen in klar umrissene Lebenszuschnitte betonte, war es doch mit Wachstum und moderatem sozialen und konsumtiven Wandel kompatibel.

Rationalisierung in vorgegebenen Sozialbezügen – Einkaufszentrale der Berliner Edeka, 1907 (Edeka. 75 Jahre immer in Aktion, Hamburg 1982, 12)

Das mittelständische Konsummodell setzte die sozialen Strukturen statisch, zielte daher nicht auf einen sich hebenden mittleren, sondern auf einen standesspezifischen Konsum. Obwohl politisch vornehmlich defensiv zur Verteidigung der Besitzstände des nur wenige Dekaden zuvor auf breiter Front entstandenen Facheinzelhandels und des Handwerks genutzt, war dieses Modell reflektiverer Rücksichtnahme das für die politisch Verantwortlichen wohl attraktivste Konsummodell. Nicht materiell definierbare, sich in Preisen und Kaufakten niederschlagende Bedürfnisse standen dabei im Mittelpunkt, sondern das Ideal einer Gemeinschaft, in der jeder seinen Platz und seine Funktion hatte.

Aufstieg von unten: Das konsumgenossenschaftliche Konsummodell

Diesen Platz mussten sich andere erst erstreiten, das Wirtschaftsbürgertum, die Arbeiterschaft. Die Vertreter mittelständischer Konsummodelle kämpften mit Verve gegen die neuen Betriebsformen des Handels, die für sie vielfach Vertreter einer gelben bzw. roten Internationale bildeten. Als Repräsentant des Umsturzes galten die Konsumgenossenschaften, deren Herkunft aus der liberalen Idee der Selbsthilfe seit den späten 1880er Jahren kaum mehr bedacht wurde (Uwe Spiekermann, Medium der Solidarität. Die Werbung der Konsumgenossenschaften 1903-1933, in: Peter Borscheid und Clemens Wischermann (Hg.), Bilderwelt des Alltags, Stuttgart 1995, 150-189, insb. 151-155).

Abhängig von der Fremdversorgung der Krämer, wandten sich die ersten, vornehmlich aus der bürgerlichen Mittelschicht und der Facharbeiterschaft stammenden Genossenschafter handelnd gegen die Überteuerung und schlechte Qualität der Grundnahrungsmittel und einfacher Konsumgüter. Sie bündelten ihren Einkauf, kauften so billiger und verteilten die wenigen Waren in unansehnlichen Verteilstellen. Man wandte sich gegen die Gewinnabsicht des Kleinhandels, teilte nicht dessen Geschäftsgebaren und die darin inkorporierten paternalistischen Elemente. Von der organisierten Arbeiterschaft rigide abgelehnt, von der auf Kredit-, Agrar- und Produktionsgenossenschaften fixierten liberalen Spitze des Genossenschaftsverbandes weitgehend negiert, gelang es den Konsumgenossenschaften in den ersten drei Dekaden ihres Bestehens nicht, mehr als regionale Bedeutung zu gewinnen.

Erste Vorstellungen einer auf genossenschaftlicher Basis gründenden Konsumgesellschaft, wurden seit den 1860er Jahren etwa vom Stuttgarter Konsumvereinsgründer Eduard Pfeiffer (1835-1921) entwickelt. Seine Vorstellung eines auf gemeinsamer Produktion und Distribution gründenden nicht kapitalistischen Konsummodells war noch vielfach liberalen Wirtschaftsideen verpflichtet, da die Kooperation der Konsumenten eine naturwüchsige Lösung der sozialen Frage und eine Integration der Arbeiter in die moderne Konsumgesellschaft erlauben würde. Dies änderte sich erst, nachdem die Konsumgenossenschaften seit Mitte der 1880er Jahre zunehmend von Arbeitern als Mittel zur Verbesserung ihres Lebensstandards und Lebens genutzt wurden. Gestützt auf die seit 1889 mögliche beschränkte Haftpflicht veränderte sich erst die soziale Zusammensetzung, dann auch die Leitung und Zielsetzung der „Arbeiterkonsumgenossenschaften“. Sie forcierten die Eigenproduktion und bündelten seit 1894 wachsende Teile ihres Großhandels in der Großeinkaufsgesellschaft deutscher Konsumvereine.

Die Hamburger Großeinkaufsgesellschaft als Symbol eines konsumtiven Gegenmodells (Postkarte 1904)

In nur 15 Jahren verfünffachte sich die Konsumgenossenschaftsbewegung, die seit 1901 mehr als 630.000 Mitglieder hatte – und der 1930 dann mehr ein Fünftel aller Haushalte angehören sollte. Diese Genossen wollten nicht für den freien Markt produzieren, sondern einen bekannten Massenbedarf decken. Der Ausbau der rasch wachsenden Bewegung erforderte planendes, auf einem eigenständigen Konsummodell basierendes Handeln. Der Generalsekretär Heinrich Kaufmann (1864-1928), vor allem aber der Philosoph und Genossenschaftslehrer Franz Staudinger (1849-1921) entwarfen seit der Jahrhundertwende ein heute weitgehend vergessenes Gegenmodell zur bestehenden „Profitwirtschaft“ des Kaiserreichs.

Ziel war „die Herstellung einer Gemeinschaft, in die die arbeitsteilig produzierenden Menschen miteinander so verbunden sind, daß sie sich und ihre zugehörigen Bedürfniskreise durch ihre Tätigkeit geordnet voneinander versorgen können, ohne dadurch in Dienstbarkeit voneinander und in vernichtende Konkurrenzkämpfe miteinander zu geraten“ (Franz Staudinger, Die geregelte Tauschgemeinschaft als soziales Ziel, Konsumgenossenschaftliche Rundschau 14, 1917, 173-175, hier 173). Die Errungenschaften der modernen Zeit sollten in eine neue, höhere Form des Miteinanders transformiert werden. Der Mensch wurde als ein vernunftbegabtes Wesen verstanden, das seine materiellen Bedürfnisse erkennen konnte und demnach die Produktion organisieren könne. Die Konsumgenossenschaftsbewegung bildete hierfür die institutionelle Infrastruktur. Sie bot eine Alternative, um sich vom Kleinhändler und der Profitwirtschaft abzuwenden. Dazu konnte man nicht bei der günstigen Beschaffung und Verteilung von Waren sowie der Investition eines Teils der Überschüsse stehen blieben. Man musste vielmehr aus der distributiven Selbstbeschränkung ausbrechen, um Waren billiger und zugleich qualitativ hochwertiger anbieten zu können. Dazu bedurfte es der Disziplin der Mitglieder, die aus freien Stücken Teile der betrieblichen Ersparnisse in neue Anlagen investieren wollten. Idee und Opferbereitschaft bedingten einander. Ebenso wie der Einkauf erst in regionalen, dann nationalen, schließlich internationalen Großeinkaufsorganisationen gebündelt werden sollte, sollte die Eigenproduktion mit der lokalen und regionalen Produktion von frischen Gütern, etwa Brot, Milch oder Fleisch, beginnen.

Das Ganze im Einzelkonsum sehen: Konsumgenossenschaftliche Eigenmarken (Konsumgenossenschaftliche Rundschau 8, 1911, Nr. 7, I)

Dann aber galt es, die Größenvorteile zentraler Gebrauchsgüterherstellung zu nutzen. Den Anfang sollten verarbeitete Lebensmittel machen, dann Haushaltswaren und Einrichtungsgegenstände hinzutreten. Im nächsten Schritt sollte die landwirtschaftliche Produktion übernommen, dann Dienstleistungen und Infrastrukturaufbau integriert werden. Die Konsumgenossenschaft wurde als „Genossenschaft schlechthin“ definiert, die „Güter beziehen, Eigenproduktion treiben, Sparkassen einrichten, Wohnungen bauen, […] Schulen, Bibliotheken, Krankenhäuser usw. ins Leben rufen“ (Franz Staudinger, Die Konsumgenossenschaft, Leipzig 1908, 113) könne. Diese Infrastruktur ermöglichte den Genossen die Bildung von individuellen Eigentum, schuf relative Sicherheit, erlaubte so ein reflektive Anhebung der Bedürfnisse. Diese galt es nicht in Konkurrenz zu anderen durchzusetzen, sondern kooperativ, in Diskussionen ohne Machtgefälle. Wird hier die Friedensmission der Konsumgenossenschaften deutlich, so zeigte sie sich auch im Wettbewerb mit der „Profitwirtschaft“, die sie langfristig ersetzen wollte. Gute Ware, geringe Preise und ein überlegenes Ideal sollten „eine neue Kulturepoche“ (Martin Krolik, [Diskussionsbeitrag], Jahrbuch des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine 9,1, 1911, 648-650, hier 648) der Menschheit ermöglichen.

Zigarren aus fairer, selbstbestimmter Produktion für den Arbeiter – Konsumgenossenschaftliche Aufklärung (Konsumgenossenschaftliche Rundschau 8, 1911, Nr. 34, XVI)

Man nahm den Kampf auf, kämpfte aber nicht mit den Mitteln des Gegners. Angesichts der heutigen Mikrosegmentierung der Märkte mag man über den Idealismus dieser neukantianischen Konzeption kritteln, doch bis 1918 bündelten die Konsumgenossenschaften fast drei Millionen Haushalte – und angesichts der vierstelligen Zahl von Produkten lässt sich im Kaiserreich zumindest mehr als ein Abglanz eines konsumtiven Bedarfsdeckungsmodells nachweisen.

Das Kaiserreich als Experimentierfeld moderner Konsummodelle – ein vorläufiges Fazit

Die drei vorgestellten Konsummodelle machen deutlich, warum mein so hoffnungsfroh vorgetragenes Zwischenergebnis, das Kaiserreich sei eine Konsumgesellschaft gewesen, zu differenzieren ist. Das Kaiserreich war vielmehr dadurch charakterisiert, dass sehr unterschiedliche, einander gar feindlich gegenüberstehende Konsummodelle parallel erdacht, diskutiert und praktisch umgesetzt wurden. Sie enthielten sämtlich Versatzstücke der nach dem zweiten Weltkrieg bzw. seit den 1960er Jahren realisierten „Konsumgesellschaft“. Sie ist als Resultante dieser Modelle zu verstehen, ging folgerichtig auch nicht im Vorbild der USA auf. Weitere gingen in sie ein, so etwa schon während des Kaiserreichs gedachte und in nuce vorhandenen rassistisch-völkische und lebensreformerisch-ökologische Konsummodelle. Doch sie alle folgten anderen Imperativen, denen ihrer Zeit. Sie alle sind jedoch auch heute noch präsent, wenngleich als Palimpsest eingeschrieben, nicht aber klar voneinander getrennt.

Enden möchte ich mit einigen vielleicht weiterführenden Thesen: Erstens zeigt sich an den unterschiedlichen Konsummodellen des Kaiserreichs wieder einmal ein fruchtbarer Kontrast zwischen einer empirisch und einer stärker diskursiv ausgerichteten Methodologie. Das Kaiserreich war mehr als eine fragmentierte Konsumgesellschaft, denn parallel zu dessen Auf- und Ausbau, entwickelten Theoretiker und Praktiker, Journalisten und Wissenschaftler ihre Modelle einer anders ausgerichteten, in sich stimmig konstruierten konsumtiven Zukunft. Die Entwicklungsdynamik des Kaiserreichs erlaubte intellektuelle Experimente, sie führte zu systematischen Rückfragen und vielfältigen praktischen Verbesserungen. Zugleich aber beeinflussten die Konsummodelle nur Teile der konsumtiven Wirklichkeit, an der sie sich – gleichermaßen hoffend und verzweifelnd – abarbeiteten.

Zweitens erfordert die Diskussion über abstrakte Begriffe wie „Konsum“, „Konsumtion“, „Konsument“ und „Konsumgesellschaft“ Brückenkonzepte, um fruchtbar zu werden und nicht – wie vielfach üblich – die Modelle und Selbstverständlichkeiten unserer Gegenwart auf eine vielfach anders gelagerte historische Epoche zu projizieren. „Konsummodelle“, also normative zeitgenössische Deutungen und Leitbilder, können dabei eine wichtige Rolle spielen – nicht zuletzt, um die im planierenden Begriff der „Konsumgesellschaft“ kaum angelegten Unterschiede analysieren zu können.

Drittens war die Konsumgesellschaft des Kaiserreichs von normativen Vorgaben des rechten „Konsums“ durchdrungen und band, je nach Verhalten, den Konsumenten in höchst unterschiedliche Zukunftsszenarien ein. Es ging nicht um einen hybriden Konsumenten, sondern um einen stimmig handelnden Menschen, der um die gesellschaftlichen Folgen seines Konsums wusste und um den deshalb zu werben war. Die seit langem wieder aufkommende „Moralisierung“ von Märkten findet hier ihre Vorläufer – und es ist eine offene Frage, ob die Konsummodelle des Kaiserreichs nicht doch moderner waren als wir dies gemeinhin denken.

Viertens erlaubt Konsumgeschichte die kritische Selbstvergewisserung des Menschen in einer kommerzialisierten Gesellschaft. Der Verweis auf experimentelle historische Zeiten und heterogene Konsummodelle ermöglicht, die vielfältigen Brechungen des Gegenwartskonsums genauer zu analysieren und zugleich Alternativen hierzu zu entwickeln. Gerade die deutsche Geschichte mit ihren vielfältigen und widersprüchlichen Konsummodellen bietet hierfür ein reichhaltiges und analytisch fruchtbares Arsenal – auch wenn man dafür zeitlich weiter zurückgreifen muss, als uns die manche deutschen Historiker suggerieren.

Uwe Spiekermann, 16. August 2024

Der vorliegende Beitrag basiert auf einem am 22. Dezember 2009 im Forum Neuzeit der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gehaltenen Vortrag. Die Vortragfassung wurde beibehalten, die Quellenbelege wurden auf ein Minimum beschränkt.