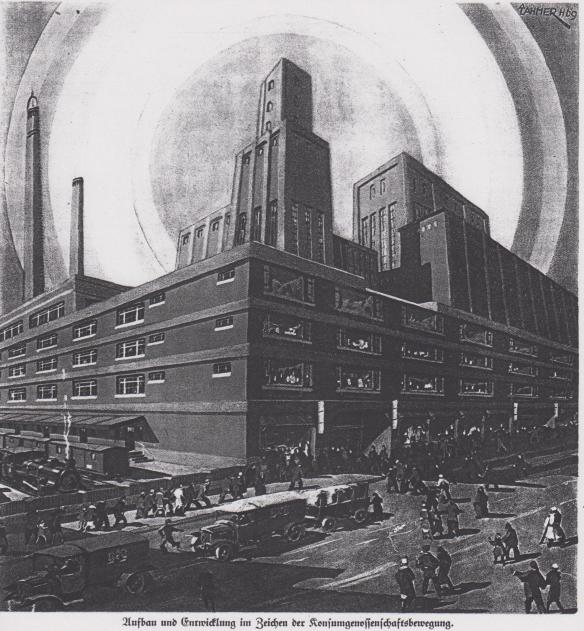

Die zahlreichen, häufig kulturalistischen Studien über die „Warenhausgesellschaft“ vor dem Ersten Weltkrieg können nicht darüber hinwegtäuschen, dass bis heute eine zufriedenstellende Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Warenhäuser im Kaiserreich – und auch danach – schlicht fehlt. Diese Großbetriebe sind ein selbstreferenzieller Mythos geworden, passen sie doch perfekt in gängige, auch geschichtspolitisch nutzbare Narrative: Warenhäuser stehen für die Demokratisierung des Konsums, die Emanzipation leistungsbereiter und transnational lernfähiger jüdischer Unternehmer, für neue Freiräume von Frauen, für die Gefährdungen von Wirtschaft und Gesellschaft durch Antisemiten, Nationalisten und Antikapitalisten. All das ist nicht falsch, doch es ist Stückwerk, nicht eingebettet in die Gesamtentwicklung der Gesellschaft, des Einzelhandels und der breiten Fülle schon zuvor entstandener anderer erfolgreicher Betriebsformen. Auch wenn dies vielfach auf intellektuelle Bequemlichkeit zurückzuführen ist, so hört man doch eher den resignativen Verweis auf die höchst prekäre Quellenlage, zumal in Deutschland mit seiner rückständigen Digitalisierungskultur. Ja, jede Anstrengung bleibt unbefriedigend, kann aus verstreuten Hinweisen bestenfalls ein fragmentiertes Mosaik zusammenzusetzen.

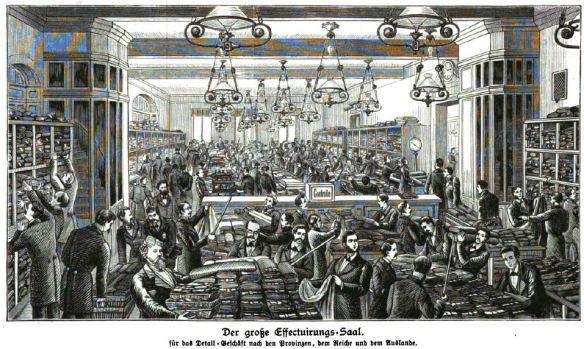

Das gilt auch – leider – für die vorliegende kleine Fallstudie über das Magazin A. Lubasch, das in den 1890er Jahre in einem Atemzug mit den damals aufstrebenden Warenhäusern und den großen Kaufhäusern genannt wurde. Der vagabundierende Intellektuelle Leo Colze (1880-1918) schrieb kurz nach der Jahrhundertwende: „Im Anfang also in Berlin war ‚Lubasch‘ in der Oranien- und Rosenthalerstraße. Er war Vorläufer der Berliner Warenhäuser“ (Berliner Warenhäuser, 3. Aufl., Berlin/Leipzig o.J., 56). Colze feierte in seinem viel zitierten Büchlein die erfolgreichen Warenhäuser, doch er wusste noch um die Verlierer des Ringens um die Kundschaft: „Lubasch machte es sich aber größtenteils zum Prinzip, nur Partiewaren zu führen, und baute die einzelnen Rayons nicht aus. Er kaufte alles Mögliche zusammen. So bekam er auch u. a. fertig, große Lager Tapeten, verschiedene Waggons Gummischuhe, etwa eine halbe Million Paar zu kaufen, von denen er noch heute übrig haben soll. Bekannt war ja besonders die Art seiner Auszeichnung mit Kreide auf alten Pappdeckeln“ (Ebd.). Das Magazin A. Lubasch hat keine archivalische Überlieferung hinterlassen. Seine Kundenansprache erfolgte vielfach abseits des Annoncenwesens, repräsentative Bilder der Läden und auch des Leitungspersonals fehlen. Eine Annäherung ist nur indirekt möglich, über Resonanzen der Firma bei Gegnern und Zeitgenossen. Schauen wir also, wie weit wir bei diesem Puzzle kommen…

Langsames Wachstum im Familienverbund

Beginnen wir mit dem Geschäftsbetrieb selbst (und sollte Ihnen die Rekonstruktion eines jahrzehntelangen mühseligen Betriebswachstums zu kleinteilig kann, übergehen Sie ruhig die nächsten zweieinhalb Seiten). Im Berliner Adressbuch findet sich schon vor der Jahrhundertmitte ein „Handelsmann“ Lubasch, in der Lietzmannsgasse 2, also östlich vom Alexanderplatz, neben der damaligen Judengasse (Berliner Adressbuch 1849, 86). 1854 wurde dann ein Putz- und Modewarenhändler namens L. Lubasch in der nahe gelegenen Königsstr. 22 erwähnt (Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger für Berlin und Umgebungen 1854, 319). Drei Jahre später tauchte er als „Galanteriewaarenhändler“ in der Prenzlauerstr. 40 auf, wiederum in der unmittelbaren Nachbarschaft seines früheren Standortes. Damals trat jedoch auch ein „Weißwaarenhändler“ S.A. Lubasch hervor (Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger für Berlin 1857, 269). Er residierte in der Neuen Friedrichstraße 66a, also weiter südlich und westlich vom Alexanderplatz. Bei diesen beiden kleinen Händlern handelte es sich um Seelig Abraham Lubasch und seinen Sohn Levy Lubasch.

Überblickskarte der Geschäftssitze der Familie Lubasch 1849-1870 (1: Lietzmanngasse 2 (1849); 2: Königsstraße 22 (1854); 3: Prenzlauerstraße 40 (1857); 4: Neue Friedrichstraße 66a (1857); 5: Alte Jakobsstraße 73 (1860); 6: Weberstraße 30 (1860); 7: Kommandantenstraße 44 (1863); 8: Oranienstraße 59 (1870))

Seelig Abraham Lubasch wurde 1797 in Posen geboren und heiratete Henriette Jette Lubasch, geb. Cohn (dagegen vermerkt Landesarchiv Berlin, Personenstandsregister Sterberegister 1874-1920, Charlottenburg I, 1909, Nr. 556 den Geburtsnamen Jacob). Sie hatten zwei Söhne, Levy (1824-1894) und Philipp (1845-1909), sowie wahrscheinlich fünf Töchter, nämlich die in Filehne, Posen geborene Caroline (1830-1885), Ernestine (*1830), Berta (*1834) sowie die im nahegelegenen Schönlanke geborenen Zwillinge Julie (1843-1913) und Rebecca (1843-1892). Die Lubaschfamilie war Teil des Mitte des 19. Jahrhunderts noch starken Landjudentums in den preußischen Ostprovinzen, doch stand ebenso für dessen Wanderung in größere Städte, hier nach Berlin. Untypisch war dagegen Seelig Abraham Lubaschs Tätigkeit als Brauer, die lange Zeit vor dem Handelsgeschäft stand. Die Namenswahl der Kinder deutet auf eine offenkundige Assimilationsbereitschaft. Seelig Abraham Lubasch dürfte dem Reformjudentum eines Abraham Geiger (1810-1874) nahegestanden haben, zumindest spendete er für die von diesem Rabbiner propagierte jüdisch-theologische Fakultät in Leipzig (Allgemeine Zeitung des Judenthums 2, 1838, 339), auch wenn eine solche erst 1854 in Breslau entstand.

Messehandel von Alexander Lubasch 1860 (Magdeburgische Zeitung 1860, Nr. 39 v. 15. Februar, 11)

Anzeigen des frühen Handelsgeschäftes in Berlin konnte ich nicht finden, wohl aber einige Angaben in der Magdeburgischen Zeitung. Anlässlich der dortigen Frühjahrs- und Herbstmessen finden wir in den späten 1850er Jahren regelmäßig Anzeigen der Familie Lubasch, die dort an einem Handelsstand Gummischuhe verkauften, durchweg amerikanischer, teils französischer Herkunft. Es unterschrieben L., P. und A. Lubasch, also wohl Levy Lubasch, sein jüngerer Bruder Philipp Lubasch und Levys Sohn Alexander Lubasch (Magdeburgische Zeitung 1856, Nr. 24 v. 29. Januar, 6; ebd. 1857, Nr. 41 v. 18. Februar, 7; ebd. 1857, Nr. 223 v. 24. September, 7; ebd. 1858, Nr. 34 v. 10. Februar, 7). Die Lubaschfamilie handelte in den späten 1850er Jahren demnach mit Gebrauchsgütern, betrieb sowohl Markt- als auch Ladenhandel, verkaufte vorrangig Fertig- aber auch noch gebrauchte Waren. Ihre Geschäfte standen damals zwischen den tradierten Formen des Trödel- und Hausierhandels und den neuen, durch Judenemanzipation und Gewerbefreiheit ermöglichten Arten ladengebundenen Absatzes.

Kleine Geschäfte dieser Art hatten zumeist eine geringe Kapitalkraft, eine nur geringe Betriebsdauer und immer wieder neue Verkaufslokalitäten. 1860 findet man Seelig Abraham Lubasch entsprechend in der Alten Jakobsstraße 73, Loewy Lubasch dagegen in der Weberstraße 30 – beide allerdings kontinuierlich als Galanteriewaren-, resp. Weißwarenhändler (Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger für Berlin 1860, Berlin 1860, 301). Die langsame Südwanderung der Lubaschfamilie hielt an, endete aber nun im Stadtteil Kreuzberg. Hier etablierte man sich. Levy firmierte bis 1868 noch in der nördlich gelegenen Weberstraße, zuletzt als Inhaber eines Posamentier- und Weißwaaren-Geschäftes (Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger für Berlin 1868, Berlin 1868, 400). Zwei Jahre später erschien er nach wie vor als Inhaber eines Posamentier- und dann Kurzwarengeschäftes, doch trat am neuen Kreuzberger Standort Oranienstraße 59 das Großhandelsgeschäft mit Schwämmen immer stärker in den Vordergrund (Allgemeine Wohnungs-Anzeiger für Berlin 1870, Berlin 1870, 498). Levy Lubasch begann dieses spätestens 1867, und es ersetzte peu a peu das Kleinhandelsgeschäft mit Kurzwaren (Berliner Gerichts-Zeitung 15, 1867, Nr. 59 v. 21. Mai, 4; Berliner Gerichts-Zeitung 16, 1868, Nr. 34 v. 21. März, 6). 1880 gründete er eine gesonderte Großhandelsfirma und erteilte seinem Sohn Alexander Prokura. 1882 nahm er ihn auch als Gesellschafter des Unternehmens auf; und dieses florierte, expandierte später auch international (Berliner Börsenzeitung 1880, Ausg. v. 8. Oktober, 14; Berliner Tageblatt 1882, Nr. 586 v. 13. Dezember, 4; Amtsblatt zur Wiener Zeitung 1889, Nr. 259 v. 9. November, 733). Levy Lubasch starb am 6. Juni 1894, doch der Schwammgroßhandel wurde von seinem Sohn erst fortgeführt und schließlich an neue Inhaber verkauft, die anfangs noch den eingeführten Namen Lubasch nutzen (Volks-Zeitung 1894, Ausg. v. 7. Juni, 3; Berliner Adreßbuch 1899, Bd. 1, 898).

Alexander Lubasch war es auch, der 1863 ein Handelsgeschäft gründete, dass später zum Magazin A. Lubasch werden sollte (Volks-Zeitung 1895, Nr. 189 v. 24. April, 4). Es lag an der Kommandantenstraße 44, unmittelbar an der Einmündung zur Hauptverkehrsachse dieses Viertels, der Oranienstraße (Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger für Berlin 1864, Berlin 1864, 342). Zu diesem Zeitpunkt war das Posamentier- und Weißwarengeschäft von Seelig Abraham Lubasch bereits an seine Gattin übergegangen, er selbst starb am 4. April 1864 (Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger für Berlin 1863, Berlin 1863, 323). Es ging dann in das neue Handelsgeschäft auf. Doch es blieb nicht dabei: 1866 gründete Alexander Lubasch eine Papier- und Pappenfabrik in der Stallschreiberstrasse 32, abermals in direkter Nachbarschaft. 1868 heiratete er und verkaufte im selben Jahr die Fabrik an seinen Onkel Philipp Lubasch (Nationalzeitung 1868, Nr. 195 v. 26. April, 9; Christoph Sandler, Handbuch der Leistungsfähigkeit der gesammten Industrie des Preussischen Staates, Leipzig 1873, 11). Er sollte spätestens 1870 dann das „Posamentier- und Kurzwaarenlager“ in der Kommandantenstr. 44 übernehmen. Die genauen Umstände sind unklar, doch denkbar ist, dass dies parallel mit dem Neubau der Immobilie durch die Präge-Anstalt für Luxus- etc. Papier von Hennig erfolgte (Berlin und seine Entwicklung 5, Berlin 1871, 130).

Wer war nun Philipp Lubasch, der das Magazin A. Lubasch zu einem der bekanntesten Geschäfte Berlins ausbauen sollte? Es gibt nur karge Daten. Demnach wurde er am 27. Februar 1845 (seine Heiratsurkunde – Landesarchiv Berlin, Heiratsregister der Berliner Standesämter 1874-1920, Berlin I, 1890, Nr. 676 – gibt 1841 an) im pommerschen Schönlanke als Sohn von Seelig Abraham und Jette Lubasch geboren. Er starb mit 64 Jahren am frühen Nachmittag des 5. September 1909 in Berlin-Charlottenburg (Landesarchiv Berlin, Personenstandsregister Sterberegister 1874-1920, Charlottenburg I, 1909, Nr. 556). Lubasch heiratete am 14. August 1890, im relativ hohen Alter von 45 Jahren, die damals 24-jährige Auguste Friedländer. Die Tochter des schon verstorbenen Kaufmanns Joseph Friedländer und seiner Ehefrau Mathilde hatte am 30. September 1865 in Osterrode in Ostpreußen das Licht der Welt erblickt und war „ohne besonderen Beruf“. Sie gebar am 15. Juli 1891 einen Sohn, Kurt, und am 15. Juni 1893 eine Tochter, Lili Mathilde Henriette. Bereits am 26. Juli 1896 verstarb sie 30-jährig. Wahrlich karge Daten, doch sie deuten auf ein Leben voller Arbeit und im Familienkreis hin. In der teils digitalisierten jüdischen Presse des späten 19. Jahrhunderts taucht Philipp Lubasch nicht auf, ähnliches gilt für eine Reihe führender Berliner Tageszeitungen. Selbst die im 19. Jahrhundert gängigen Fremdenlisten enthalten nur einen einzigen Auslandsurlaub, nämlich 1882 in Österreich (Ischler Bade-Liste 1882, Ausgabe v. 1. August, 4). All das ist wenig für das Leben eines lange Zeit erfolgreichen Unternehmers.

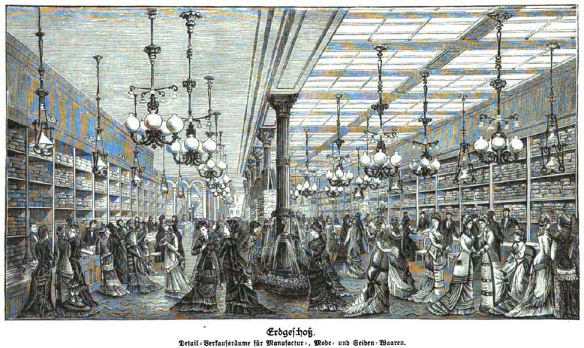

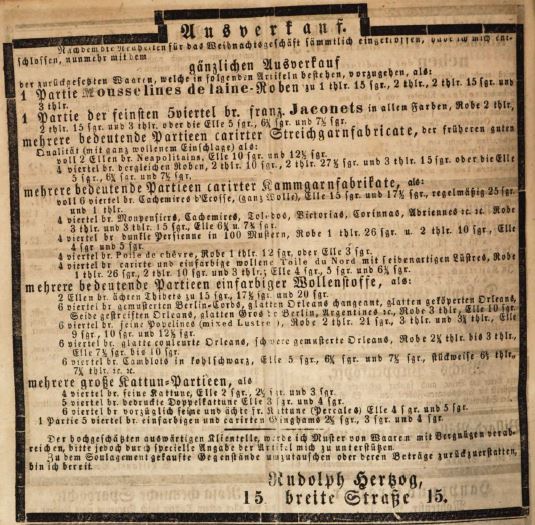

Ähnliches gilt für die eigentliche Aufstiegsphase des Magazins bis in frühen 1890er Jahre. Lubasch reüssierte nicht im Zentrum Berlins, auch wenn das Modehaus Herrmann Gerson oder das Kaufhaus Rudolph Hertzog kaum ein Kilometer entfernt waren. Doch Kreuzberg war B-Lage, ein relativ armes Viertel mit 1890 ca. 300.000 Einwohnern, die Mehrzahl Arbeiter, kleine Leute. „Straße auf, Straße ab stand in oft sehr langen Reihen die glatte Mietskaserne, die Berlin in den sechziger Jahren für den plötzlich eindringenden Zuwanderstrom geschaffen hatte. Und in den Erdgeschossen waren, so weit es das Bedürfnis verlangte, einfache Läden geschaffen, die nach alter Sitte trocken und sachlich ihre Waren auslegten. […] Statt daß die Waren ordentlich aufgebaut waren, lagen sie in Haufen im Fenster. Die Preise, nicht zu Fünfern und Zehnern abgerundet, waren auf gelben Zetteln angegeben“ (Fritz Stahl, Berliner Meilensteine, Berliner Tageblatt 1913, Nr. 510 v. 7. Oktober, 1-2). Und doch bot das Viertel gute Wachstumsbedingungen, war es zugleich Zentrum der exportorientierten Konsumgüterindustrie, ein nahezu ideales Umfeld für die Erweiterung von Sortimenten, sei es durch Schmuck und Inneneinrichtungen, durch Lederwaren oder Besatzartikel (Peter Stürzebecher, Das Berliner Warenhaus, o.O. o.J. (1979), 13).

Betriebswirtschaftliches Vorbild: Anzeige eines Wanderlagers auf der Karlsruher Messe 1888 (Karlsruher Tageblatt 1888, Nr. 306 v. 7. November, 4191)

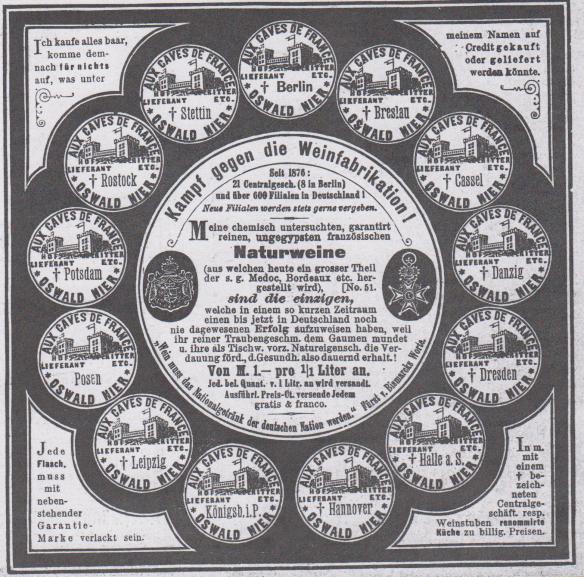

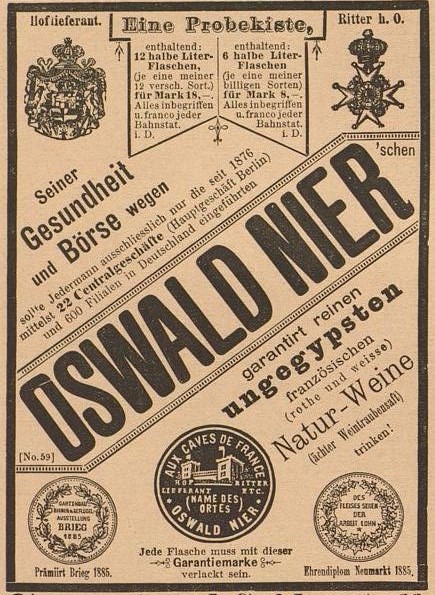

Lubasch nutzte Einkaufsgelegenheiten, kaufte billige Ware aus der Nachbarschaft, aus gescheiterten Transaktionen und brachte diese dann unter die Leute. Diese Idee stammte von den sogenannten Wanderlager und Wanderauktionen (Uwe Spiekermann, Basis der Konsumgesellschaft, München 1999, 277-293). Durch das Freizügigkeitsgesetz von 1867 und die neue Gewerbeordnung im Norddeutschen Bund von 1869 fielen die früheren Begrenzungen des Gewerbebetriebes im Umherziehen, zumal die Steuerlast. Das zunehmend dichtere Eisenbahn- und Straßennetz erlaubte den Aufkauf großer Warenpartien, deren kurzfristige Konzentration an Verkaufsorten und einen raschen Abverkauf von Textilien, Kurzwaren, von Porzellan, Glas und Haushaltsgegenständen. Die Wanderlager verkauften beliebige Waren, waren nicht länger an bestimmte Sortimente gebunden. Vieles von dem, was fälschlich als typisch für die späteren Warenhäuser galt, wurde von ihnen praktiziert: Barzahlung, hohe Umschlagsgeschwindigkeiten und relativ niedrige Gewinnspannen dank geringer Fixkosten und großem Warenabsatz. Wanderlager und Wanderauktionen waren jedoch nicht stationär. Sie mieteten für kurze Zeit Verkaufsräume an, zogen dann weiter zum nächsten Ort. Der beträchtliche Erfolg dieser Unternehmen in den 1870er Jahren führte zu einer ersten massiven Mobilisierung des stehenden Gewerbes, zumal der kleineren lokal verankerten Händler. Sondersteuern halfen sie zu begrenzen, doch ihre Bedeutung blieb bis weit ins 20. Jahrhundert hinein beträchtlich. Wichtiger aber noch ist, dass ihre Grundideen auch im ladengebundenen stationären Handel vordrangen. Die Gründerkrise führte seit 1873 zu einer Vielzahl von Konkursen – und es entwickelten sich zahlreiche Partiewarengeschäfte, die Warenlager zu niedrigen Preisen absetzten. In Berlin waren das vielfach Unternehmen jüdischer Händler, etwa von Leopold Simonsohn oder Gustav Meyer (Deutsches Montags-Blatt 1877, Ausg. v. 6. August, 7; ebd., Ausg. v. 24. September, 8). Partiewarengeschäfte dienten aber nicht nur dem Absatz von Konkurswaren, sondern zunehmend auch als Puffer für die riskante Produktion von Modewaren. Davon sollte insbesondere das Magazin A. Lubasch profitieren.

Ausgangspunkt soll ein größerer Posten Handschuhe gewesen sein. Dieser wurde mit Aushängen und Auslagen kräftig beworben. Der Absatz stieg und Lubasch nahm „immer neue Waren auf und immer neue Räume hinzu. Schließlich waren es viele Läden mit ihren dunklen Hinterräumen, in denen man die allerverschiedensten Dinge aufgestapelt sah: Pfefferkuchen, Seidenbänder, Schuhe, Heiligenbilder, Spielzeug, Handschuhe und Stiefelwichse“ (Das erste Warenhaus in Berlin, Berliner Tageblatt 1913, Nr. 525 v. 15. Oktober, 2). Diese im Rückblick anekdotisch dargebotene Entwicklung erscheint recht zufällig. Doch Lubasch baute in den 1880er Jahren nicht nur sein Sortiment an Kurz- und Besatzwaren stark aus, sondern ergänzte es peu a peu um neue dauerhaft geführte Warengruppen. 1891 wies das Magazin „Posamentier-, Weißwaaren-, Strumpf-, Glas- und Porzellan“-Abteilungen auf (Volks-Zeitung 1891, Ausg. v. 25. August, s.p.). Da ein Großteil des Einzelhandels nach vermeintlich zusammenhängenden Warengruppen organisiert war, erschien die Konzentration derartig vieler heterogener Waren in einem Geschäft als neuartig und ungewöhnlich. Es ist daher kein Zufall, dass Lubasch schon 1891 als „Waarenhaus“ bezeichnet wurde (Vorwärts 1891, Nr. 77 v. 3. April, 6) – also lange bevor der Konkurrent Wertheim diese Bezeichnung für sich wählte und kurz bevor das erste „richtige“ Warenhaus, der nur kurzlebige Berliner Kaiser-Bazar, am 15. April 1891 seine Pforten öffnete. Zu diesem Zeitpunkt verfügte Lubasch auch über eigene Produktionskapazitäten, um einerseits Saisonwaren herzustellen, zum anderen aber Modewaren rasch umzuarbeiten (Berliner Volksblatt 1890, Ausg. v. 22. August, 8 mit Verweis auf Webereikapazitäten).

Das Magazin A. Lubasch stand in der Tradition der sogenannten Bazare, also von Vertriebsstätten billiger Gebrauchsgüter für klein- und unterbürgerliche Käufergruppen. Ausverkäufe und „krumme“ Preise waren für sie gängige Wettbewerbsmittel, ebenso die dezidierte Nutzung der eigenen Fassaden und der Schaufenster für Reklamezwecke. Sie führten zudem sogenannte Einheitspreise ein. Das tat Lubasch nicht. Doch gerade seine direkte Werbung durch Warenauslagen, Handzettel und eine größere Zahl von Schaufenstern brach mit Vorstellungen des gediegenen Fachhandels, der mit der Qualität von Waren und Service überzeugen wollte. Die Anfang der 1890er Jahre nochmals intensivierte Sortimentsausweitung orientierte sich an Kundenwünschen: „Besonders die Damen der Vororte, welche nicht so häufig nach Berlin hineinfahren möchten und doch grade dort ihre Weihnachtseinkäufe besorgen wollten, fänden es ungemein bequem, an nur eine Stelle kaufen zu können und doch auch an dieser eine recht große Auswahl verschiedenster Artikel vorzufinden. Und so werde denn Alles, was irgend dort zu bekommen sei, bei Wertheim, Lubasch etc. gekauft, während die Geschäftsleute in den Vororten sehen könnten, wo sie bleiben“ (Friedenauer Lokal-Anzeiger 1, 1894, Nr. 78 v. 19. Dezember, 1).

In solchen Zitaten spiegelt sich der Widerstand, den Lubasch, ebenso wie andere Pioniere der Branche, rasch zu spüren kam. Neben dem Vorwurf, die kleinen Händler um die ihnen zustehenden Kunden zu bringen und damit deren Untergang herbeizuführen, trat jedoch eine strikte Kritik an den billigen Konsumgütern. Sie seien nicht mehr von handwerklicher Qualität, etwa Schuhe oder Kleidung. Sie seien „Schundwaare“ (Pluto, Schundwaare, Die Zukunft 8, 1894, 43-46), billig und schlecht. Die „Uniformität der Bazarwaaren“ würde die Individualität der Käufer missachten (Rud[olf] Grätzer, Großmagazine und Kleinhandel, Blätter für Genossenschaftswesen 39, 1892, 238-240, hier 240). Das Magazin A. Lubasch stand Anfang der 1890er Jahre im Mittelpunkt von breiter geführten Debatten über die Durchsetzung massenhaft produzierter Konsumgüter als wichtiges Element der Wohlfahrtssteigerung moderner Konsumgesellschaften. Es galt als „Ramschbazar“ – und wir werden darauf noch zurückkommen. Festzuhalten aber ist, dass Lubasch Anfang der 1890er Jahre mit deutlich über einhundert Beschäftigten eine Ausnahme im Kleinhandel war. Er verkörperte ein Prinzip, das den langfristigen Trend in eine Dienstleistungsleistungsgesellschaft tragen sollte, dass nämlich „unter den heutigen Produktionsverhältnissen an den zum Verbrauch gelangenden Materialien weit mehr verdient wird, als an der Arbeit selbst“ (Max Broesicke, Das Berliner Tapeziergewerbe, in: Untersuchungen über die Lage des Handwerks in Deutschland, Bd. 1, T. 1, Berlin 1895, 107).

Philipp Lubasch, ein patriarchaler Arbeitgeber

Die Geschichte des Magazins A. Lubasch ist auch die Geschichte eines frühen Aufbegehrens der Beschäftigten im Handelsgewerbe gegen einen patriarchalischen Unternehmer, der sich als Herr im eigenen Haus sah und Widerspruch, gar eine organisierte Interessenvertretung, nicht akzeptierte. Dies entsprach dem Grundkonflikt zwischen Kapital und Arbeit, der vornehmlich durch den aufrüttelnden Streik der Bergarbeiter im Ruhrgebiet 1889 auf die öffentliche Agenda gebracht wurde. Arbeiterkommissionen, vielfach noch erfüllt von Treuevorstellungen gegenüber Herrscher und gerechter Obrigkeit, drangen damals wortwörtlich bis vor die Stufen des Throns. Auch wenn der Streik ohne direkten Erfolg blieb, begann doch spätestens mit der Übernahme des preußischen Ministeriums für Handel und Gewerbe durch Hans von Berlepsch (1843-1926) und die Kanzlerschaft Leo von Caprivis (1831-1899) ein „Neuer Kurs“, der nicht allein in einer liberaleren Zollpolitik, sondern auch in einer neuen Sozialpolitik, einer neuen Gewerbeordnung mündete. Getragen von breiten bürgerlichen Schichten, bekämpft von Linksliberalen, den ab 1890 nicht mehr verbotenen Sozialdemokraten und Konservativen, etablierte sie neuartige Schutzrechte auch im Handelsgewerbe. Die Begrenzung der Arbeitszeiten und eine langsame Reduktion der Sonntagsarbeit mochten zwar noch Stückwerk sein, doch sie setzten einen langwierigen und von strikten Auseinandersetzungen geprägten Prozess in Gang, der dann vor allem in der Weimarer Republik zu umfassenderen Verbesserungen der Lage der Angestellten im Handel führte (vgl. Uwe Spiekermann, Freier Konsum und soziale Verantwortung. Zur Geschichte des Ladenschlusses in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 49, 2004, 26-44).

Die Arbeiterbewegung stand derart moderaten Verbesserungen anfangs kritisch gegenüber. Der Aufstieg von Großbetrieben im Kleinhandel war für ihre Repräsentanten eine Bestätigung der simplen Gesellschaftsmechanik des Kapitalismus. Lubasch zahlte seinen Webern mittlere Löhne von 15-19 Mark pro Woche. Doch dies wurde als Hungerlohn verstanden, nicht als eine Verbesserung gegenüber dem bei 12 Mark liegenden Lohnniveau der in Berlin weit verbreiteten Hausindustrie (Berliner Volksblatt 1890, Ausg. v. 22. August, 8). Stattdessen dominierte das Marxsche Verelendungstheorem: „Die ganze Organisation des großen Betriebes ‚spart‘ ungeheuer an Arbeit. Durch Provisionen und Prämien wird der Eifer der Angestellten auf das Aeußerste angespornt. Die Löhne sinken hier am leichtesten, weil das große Geschäft eine dauernde Anstellung zu verbürgen scheint und weil die Thätigkeit darin eine Empfehlung für die Zukunft ist. Alle Raffinements der Ausbeutung und des Lohndruckes: Hausordnungen, Strafgelder, periodische Abstoßung und Heranziehung von Arbeitskräften, können hier ungehindert zur Anwendung kommen“ (Der Großbetrieb im Detailhandel, Die Neue Zeit 9, 1890/91, 617-624, hier 622).

Das Magazin A. Lubasch stand seit Anfang der 1890er Jahre vor allem wegen seiner Mitte der 1880er Jahre erlassenen Arbeitsordnung in der Kritik der Sozialdemokratie. Dabei handelte es sich um ein rigides Regelwerk, das Arbeitszeiten und Verhaltensweisen der Angestellten detailliert festlegte. Pünktlichkeit wurde verlangt, Unpünktlichkeit mit Lohnabzug sanktioniert. Saubere und dunkle Kleidung, festes Schuhwerk und weiße Wäsche waren vorgeschrieben, mussten von den Angestellten selbst bezahlt werden. Die Arbeitsordnung regelte das Odeur der Bediensteten, verbot etwa warme Speisen, Knoblauchwürste, alle Sorten Käse, Radieschen und Schnittlauch. Mutwillig oder fahrlässig beschädigte Ware musste ersetzt werden, nicht nur von Einzelnen, sondern auch von allen Angestellten einer Abteilung, sollte der Täter nicht ermittelt werden können. Auf viele Vergehen stand die unmittelbare Kündigung. Besonders kritisiert wurde, dass bei Krankheit nicht nur kein Lohn gezahlt wurde, sondern dass binnen zwei Stunden der Grund des Fernbleibens vom Arbeitsplatz mitgeteilt und binnen zehn Stunden ein ärztliches (und das heißt kostenträchtiges) Attest eingereicht werden musste (Vorwärts 1891, Nr. 77 v. 3. April, 6). Lubasch hätte wohl auf die aus seiner Sicht hohen Löhne verwiesen (Volks-Zeitung 1891, Ausg. v. 25. August, s.p.), ebenso auf die sehr ähnlichen Arbeitsordnungen anderer Handelsgeschäfte. Sozialdemokraten sahen dagegen eher Analogien zum industriellen Sektor, wo gerade in der Textil- und Schwerindustrie Arbeitsordnungen genutzt wurden, um die Risiken gewerblicher Arbeit einseitig den Beschäftigten aufzubürden.

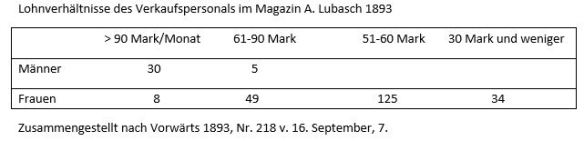

Philipp Lubasch leitete sein Magazin wie ein Patriarch. Er bestimmte, die Angestellten hatten sich an seine Anweisungen zu halten. Anfang September 1893 kam es jedoch zum Eklat. In der neuen Filiale in der Rosenthalerstraße fiel Ende August eine Unterschlagung auf – und der Missetäter wurde fristlos entlassen. „Gleichzeitig verbreitete sich aber auch im Geschäft das Gerücht, daß Herr Lubasch seine sämmtlichen Angestellten im Verdacht habe, von dem Diebstahl gewußt zu haben. Das war dem Personal doch etwas zu stark; trotz ihrer gedrückten Lage hatten sich 85 Personen, Damen und Herren, etwas bewahrt, was man im gewöhnlichen Leben Ehrgefühl nennt.“ Sie trafen sich nach Dienstschluss und verabschiedeten nach zehn Minuten Diskussion einen Brief an Philipp Lubasch, in dem sie eine genaue Untersuchung forderten, sich zugleich aber dessen Unterstellungen verbaten. Der Patriarch erfuhr davon und entließ am nächsten Morgen den vermeintlichen Rädelsführer. Doch dabei blieb es nicht: „Herr Lubasch ging zu jedem seiner Angestellten und frug: Sind Sie in der betreffenden Versammlung gewesen? und kündigte weiteren 14 Theilnehmern derselben […] während neun Angestellte sich solidarisch mit den Entlassenen erklärten und selbst kündigten“ (Vorwärts 1893, Nr. 218 v. 16. September, 6-7, hier 6 – auch für das vorherige Zitat). Insgesamt wurden 34 Beschäftigte entlassen bzw. nahmen ihren Hut (Vorwärts 1893, Nr. 216 v. 14. September, 4).

Protest gegen Maßregelungen von Angestellten 1893 (Vorwärts 1893, Nr. 214 v. 12. September, 4)

Über Löhne hätte man wohl reden können, nicht jedoch über Ehre. Der Berliner Gewerkschafts-Kommission war klar, dass angesichts zahlloser Arbeitssuchender und mangels jeglicher Organisation ein Streik aussichtslos sein würde. Daher wählte man das Kampfmittel der öffentlichen Versammlung: „Jeder, der es mißbilligt, daß die Ehre der Arbeiter mit Füßen getreten wird, hat die Pflicht, in dieser Versammlung zu erscheinen“ (Vorwärts 1893, Nr. 215 v. 13. September, 6). Als Hauptredner für den 14. September 1893 gewann man den sozialdemokratischen Gewerkschafter, frisch gewählten Reichstagsabgeordneten und späteren Reichsernährungs- und -wirtschaftsminister Robert Schmidt (1864-1943), der zuvor mit Lubasch gesprochen hatte. Die Diskussion war gehaltvoll, ergab allerdings auch, dass die Arbeitsordnungen anderer Großbetriebe, etwa des Kaufhauses Rudolph Hertzog, fast deckungsgleich mit der von Lubasch waren. Auch die Löhne mochten objektiv niedrig sein, doch sie lagen keineswegs unter denen der Konkurrenz. Schließlich hatte die lokale Frauen-Agitationskommission schon im März die niedrigen Löhne des späteren Warenhauses Wertheim moniert und sie in einer öffentlichen Protestversammlung angeprangert (Vorwärts 1893, Nr. 55 v. 5. März, 10; Vorwärts 1893, Nr. 73 v. 26. März, 4). Dennoch kamen erste Boykottforderungen gegen Lubasch auf. Am Ende der Versammlung stand Protest gegen „die ärgste Vergewaltigung und Unterdrückung seines Personals“ sowie die Pflicht, die dortigen Vorfälle und Geschäftspraktiken in die Berliner Öffentlichkeit zu tragen (Vorwärts 1893, Nr. 218 v. 16. September, 6-7, hier 7).

Eine Stellungnahme von Philipp Lubasch ist nicht überliefert. Auf die Forderungen der Angestellten ging er jedoch nicht ein. Nun nahm sich die kleine, 1890 in Leipzig gegründete Freien Vereinigung der Kaufleute der Sache an. Sie nutzte eine neuerliche öffentliche Versammlung in dem Aschinger gehörenden Etablissement Buggenhagen am Moritzplatz – also in unmittelbarer Nähe zum Lubaschschen Hauptgeschäft –, um am 27. September 1893 den „Fall Lubasch“ neuerlich aufzurollen und zugleich Mitglieder für die sozialdemokratische Branchengewerkschaft zu werben. Aus Leipzig war der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Bruno Schoenlank (1859-1901) gekommen, ein führender Theoretiker und Empiriker sowie früherer Redakteur des „Socialpolitischen Centralblattes“. Das „Kapital macht vor dem Kaufmannsstande nicht Halt; […] Diese Bazare, deren Verkaufspaläste mit dem glänzendsten Komfort der Neuzeit ausgestattet sind, deren Reklamen überall hin dringen und deren elegante Geschäfte in allen Stadttheilen anzutreffen sind, – diese Geschäfte, deren Reklamewagen man die Leichenfuhrwerke der kleinen Detaillisten nennen kann, denn sie begraben nicht nur die Hoffnungen der in der Nähe der Bazare Wohnenden, sondern aller kleiner Detaillisten Berlins – diese sind nur möglich dadurch, daß Unternehmer mit großen Kapitalien sie ins Leben rufen, gegen deren Uebermacht der kleine Kapitalist nicht ankämpfen kann.“ Angestellte seien „Arbeiter im Handelsgewerbe, denn sie sind nichts anderes als Arbeiter, ausgebeutete und brutal behandelte Arbeiter, während alle die Bezeichnungen als Handlungsgehilfen, Kommis etc. auf gut Berlinisch gesagt, nur Mumpitz sind […].“ Widerstand gegen das „Pascha- und Sultansgehabe der Herren Bazarinhaber“ sei erforderlich, zumal gegen die Arbeitsordnung bei Lubasch. Hoffnungsfroh verkündete Schoenlank: „Die kapitalistische Entwickelung des Handelsgewerbes schafft die Bedingungen für den Klassenkampf auch in diesem Erwerbszweig.“ Die „Proletarier im Handelsgewerbe“ müssten sich organisieren: „Mit Blut und Tränen ist die Geschichte dieser Arbeiter-Kategorie geschrieben, wie viele junge Mädchen sind auf dem Weg der Prostitution durch diese entsetzlichen Zustände gedrängt worden, wie viele werden noch täglich dazu gedrängt; der Einzelne vermag nichts in diesem wilden Verzweiflungskampfe, nur die Gesammtheit, die Organisation! Sie sind lange genug Amboß gewesen, seien sie endlich mal Hammer!“ (Vorwärts 1893, Nr. 226 v. 26. September, 4). Die Rhetorik glich der der Mittelstandbewegung, dem damaligem Rechtspopulismus. Doch bei den Angestellten verfing sie kaum, waren diese doch vielfach überzeugt, sich durch eigene Arbeit hocharbeiten, gar ein eigenes Geschäft gründen zu können. Philipp Lubasch unterstützte auch deshalb die neu eingerichteten Fortbildungsschulen, die Aufstieg durch Qualifizierung propagierten (Harry Schmitt, Die Kaufmännischen Fortbildungs-Schulen Berlins, Berlin 1891, 81). Die Versammlung schickte schließlich eine dreiköpfige Kommission zu Lubasch, um die Arbeitsordnung zu revidieren und die Entlassungen rückgängig zu machen.

Doch der geschmähte Pascha zeigte kein Einsehen, die Gespräche mit der Kommission verliefen ergebnislos. Eine dritte öffentliche Versammlung folgte am 2. November 1893, abermals in der direkten Nachbarschaft des Magazins A. Lubasch (Vorwärts 1893, Nr. 255 v. 29. Oktober). Etwa 1500 Männer und Frauen kamen. Die Kommission berichtete, dass „Herr Lubasch auf sein Ehrenwort versichert habe, daß niemand von seinem Personal wegen der bekannten Besprechung gemaßregelt worden, daß er zu dieser Zeit gar nicht in Berlin gewesen sei, daß die rigorose Geschäftsordnung schon seit 6 Jahren außer Kraft sei und daß auch Strafgelder nicht mehr in Abzug gebracht würden“ (Vorwärts 1893, Nr. 260 v. 4. November, 10-11 – auch für die folgenden Zitate). Für die Kommission waren dies Lügen. Bruno Schoenlank referierte abermals, nun zum Thema „Wie steuert die Berliner Arbeiterschaft der Sklaverei der Angestellten in den Großmagazinen?“ Lubasch wurde als „Vertreter des Großkapitalismus“, als „Vernichter des Kleinhandels“ und als durchaus ehrenwerter Mann präsentiert. Ihn zu bekämpfen helfe allen: “Die Berliner Arbeiterschaft könne in dem Falle Lubasch sehr viel mehr wirken zu gunsten der Handelsangestellten, dem Trumpfe der modernen Handelsfeudalisten einen andern Trumpf entgegensetzen. Niemand könne gezwungen werden, Herr Lubasch seine Kundschaft zuzuwenden, bei ihm zu kaufen.“ Eine Resolution war vorbereitet worden, die neuerlich forderte, die Arbeitsordnung zu beseitigen, die Entlassenden wieder einzustellen und ihnen gegenüber eine öffentliche Ehrenerklärung abzugeben. Geschähe dies nicht, sollten die Arbeiter bei Lubasch nicht mehr kaufen. Sie wurde nicht verabschiedet, da der Unternehmer in diesem Falle Rechtsmittel gegen die Gewerkschaftskommission angekündigt hatte (Neueste Nachrichten 1893, Nr. 56 v. 4. November, 3). Doch man „nahm an, daß die Arbeiter auch ohne Annahme dieser Resolution wissen würden, was sie zu thun hätten“ (Berliner Tageblatt 1893, Nr. 562 v. 3. November, 2).

Lubasch vernahm die Aufforderung, doch er folgte ihr nicht. Weitere öffentliche Versammlungen der Berliner Gewerkschaftskommission folgten (Vorwärts 1893, Nr. 262 v. 7. November, 4; Vorwärts 1893, Nr. 270 v. 16. November, 10). Doch trotz neuerlicher Appelle an Solidarität und Mitgefühl verebbte der Boykott gegen Lubasch im märkischen Sande. Das Fazit im Frühjahr 1894 war ernüchternd: „Der ‚Fall Lubasch‘ beweise, daß sich die große Masse der arbeitenden Klassen leider nicht an derartige Beschlüsse kehre“ (Vorwärts 1894, Nr. 102 v. 5. Mai, 11). Als im Mai 1894 ein neuerlicher Konsumboykott auf der Tagesordnung stand – dieses Mal gegen die Burger Schuhfabrik Conrad Tack, die ihre Waren über ein System eigener Filialen absetzte – nahm man entsprechende Resolutionen nicht an, da ein Konsumentenstreik im Einzelhandel offenbar nur begrenzte Erfolgsaussichten hatte. Das war nicht das Ende von Konsumentenboykotten, endete der Berliner Bierboykott von 1894 doch mit einem begrenzten Sieg der Arbeiterbewegung. Aus der für Konsumgesellschaften scheinbar so passgenauen Waffe wurde jedoch vornehmlich ein Mittel gegen vermeintlich willkürliche Lebensmittelteuerungen, kaum aber zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen. Philipp Lubasch, Besitzer eines vermeintlichen „Ramschbazars“, hatte sich in dieser Auseinandersetzung jedenfalls als konfliktfähig erwiesen und setzte damit einen konfrontativen Standard für die Großbetriebe im Kleinhandel: „Diese ersten Anfänge eines autoritären Personalwesens sollten die deutschen Häuser in der Zeit bis zum Krieg und darüber hinaus prägen“ (Heinrich Hartmann, Organisation und Geschäft. Unternehmensorganisation in Frankreich und Deutschland 1890-1914, Göttingen 2011, 218).

Der „Ramschbazar“ Lubasch als Projektionsfläche für Antikapitalisten und Antisemiten

Die sozialdemokratische Arbeiterbewegung bekämpfte nicht allein Lubasch, sondern für sie ging es um die Fundamente gesellschaftlicher Ordnung. Lubasch stand für den aufstrebenden Großbetrieb, für die zerstörerische Kraft des Kapitalismus. Er war ökonomisch erfolgreich, attraktiv für eine rasch wachsende Zahl von Konsumenten. Nach dem Siegeszug des zunehmend großbetrieblich organisierten Industriekapitalismus veränderte sich mit den Großbetrieben des Kleinhandels auch der Alltag der kaufenden Massen. Für die sozialdemokratischen Repräsentanten bestätigte dies ihre Gesellschaftsanalyse. Der distributive Großbetrieb galt als Angriff auf die Ehre und Würde der Beschäftigten, auf die Sittlichkeit der arbeitenden jungen Frauen. Die bewegende Kraft war das Kapital, Philipp Lubasch erschien als Agent des Weltgeistes: „Es ist eine dämonische Kraft, die in der Gier nach kapitalistischer Macht steckt. Welches typische Bild entsteht da in dem Falle Lubasch. Was kümmert den Großmann des Kleinhandels die empörte öffentliche Meinung? Er schließt sich in die enge Welt der Interessenten seines Schlages ein. Hat er einen Konkurrenten um eine Länge geschlagen, das ist seine Wollust, sein Triumph. Hat das Geschäft mit gierigen Fangarmen neuen [sic!] Artikel in sich aufgesogen, das ist seine Befriedigung. Immer vorwärts, rastlos weiter drängt ihn sein Spekulationsfieber und auf dem erbärmlichsten Druck zahlloser Mitmenschen baut sich seine überragende Größe auf. Was kümmert ihn das Murren über seine famose Hausordnung, über die klägliche Entlohnung seiner Angestellten bei nervenzerstörender Anstrengung, über die existenzvernichtenden Ramsch- und Masseneinkäufe? Er hört es kaum und denkt wie der Fabrikant in Coppé’s Gedicht vom Streik der Schmiede: ‚Ich halt‘ es aus!‘ Mögen ihn Hundertausende anklagen, wenn nur ein Dutzend seiner Konkurrenten in ihm den Handelsmann großen Stils rühmt. Aber stärkerer Uebermuth, als der von Lubasch ward schon gebrochen auf Erden!“ (Alpha, Sonntagsplauderei, Vorwärts 1893, Nr. 261 v. 5. November, 10).

Die Sozialdemokraten blickten damals vor allem auf die sozialen Auswirkungen der mit dem Wachstum der Großbetriebe verbundenen Umwälzungen. Angestellte wurden zu Arbeitern, selbständige Kleinhändler zu Proletariern: „In allen Geschäftsstraßen fände man in den Schaufenstern der kleinen Geschäftstreibenden jene verhängnißvollen Plakate, welche den Ausverkauf infolge Konkurses oder wegen Aufgabe des Geschäftes anzeigten.“ Der Kleinhandel sei nicht in der Lage mit Großbazaren, „wie Werthheim [sic!], Lubasch, Herzog [sic!] u.s.w.“ (Vorwärts 1893, Nr. 123 v. 28. Mai, 10 – für beide Zitate) erfolgreich zu konkurrieren – so, wie zuvor das Handwerk der Industrie habe weichen müssen. Die „Ramschbazare“ seien Beschleuniger der Umwälzung, denn anders als die tradierten Geschäfte der Oberschicht zielten sie auf das bisherige Hauptklientel der kleinen und mittleren Händler; man vergaß dabei, dass der Handwerkshandel vor allem vom ladengebundenen Kleinhandel verdrängt worden war.

Derartige Analysen wurden von Antisemiten und der Mittelstandsbewegung dankbar aufgegriffen. Als der Vorwärts Mitte 1893 den Konkurrenzkampf von Lubasch und Wertheim thematisierte, übernahm die Zeitschrift des antisemitischen Hofpredigers Adolf Stöcker (1835-1909) dessen Aussagen, fragte allerdings im altlutherschen ketzerischen Sinne „‚wo giebt es ähnliche christlich-deutsche Schleuderbazare?‘“ Die Antwort der Redakteure fiel gut marxistisch aus: „Wir kümmern uns nicht um die Religion der Schleuderbazare, und wissen nicht, ob Herr Herzog [sic!] das Ausbeutungsgeschäft besser betreibt, als die Herren Lubasch und Wertheim. Aber das wissen wir, daß tausende ‚christlich-deutscher‘, derzeit echt antisemitischer Fabrikanten und Geschäftsleute im Königreich Sachsen das Ausbeutungsgeschäft noch unmenschlicher üben, als die Firmen Wertheim und Lubasch es thun, und daß sie Hungerlöhne bezahlen, die hinter denen der Firmen Lubasch und Wertheim weit zurückstehen. Sind daran die Juden schuld, Herr Oberwinder-Stöcker?“ (Vorwärts 1893, Nr. 169 v. 21. Juli, 3 – beide Zitate).

Die Sozialdemokraten wiesen den Vorwurf des Antisemitismus immer wieder deutlich zurück; doch nicht zufällig war ihre Haltung zu den Antisemiten um Hermann Ahlwardt (1846-1914) ein umkämpftes Themenfeld auf den Parteitagen in Berlin 1892 und Köln 1893. August Bebel (1840-1913) distanzierte sich im Namen der SPD klar vom Antisemitismus – doch die Schilderung der „Kapitalisten“ trug weiterhin ebenso klare antisemitische Züge. Die sozialdemokratische Kritik an den Großbetrieben im Einzelhandel war gespickt mit antisemitischen Klischees der Geldgier, der Verführung, des Talmis oder der Unterwanderung. Es war eben kein Zufall, wenn ein wackerer Sozialdemokrat wie der Reichstagsabgeordnete Wilhelm Bock (1846-1931) in den Debatten über die Konsumgenossenschaften darauf verwies, „daß die großen Warenhäuser a la Rudolph Herzog [sic!], Lubasch, Wertheim etc. dem mittleren und kleineren Kaufmann mehr schadeten, als alle Konsumvereine zusammengenommen“ (Düsseldorfer Volksblatt 1894, Nr. 16 v. 18. Januar, 1). Die Debatte um Lubasch unterstreicht den Antisemitismus der Linken, auch wenn dieser in Frankreich oder Österreich noch deutlich ausgeprägter war (Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Bd. I, o.O. 1980, 82-96).

Die Mittelstandsbewegung dieser Zeit brauchte lange, bevor sie die Großbetriebe in den Blick nahm. Sie war antikapitalistisch und antisemitisch – und sie blieb es, beträchtlichen Lernprozessen zum Trotz. In den späten 1880er und frühen 1890er Jahren widmete sie sich vor allem der Konkurrenz von Hausierern, Abzahlungsgeschäften und insbesondere der aufstrebenden Konsumgenossenschaften (Uwe Spiekermann, Warenhaussteuer in Deutschland, Frankfurt a.M. et al. 1994, 32-35). Warenhäuser, das waren anfangs die Berliner „Warenhäuser“ für Offiziere und Beamte, also große Genossenschaften und Versandhändler. Der moderne Begriff des Warenhauses entwuchs erst den Debatten über die verschiedenen Sondersteuern auf Großbetriebe im Kleinhandel um die Jahrhundertwende. Großbetriebe war dagegen das anfangs entscheidende Stichwort, lernten die Mittelstandsvertreter doch durchaus von der marxistischen Todesglöckchenphilosophie. Strikt wandte man sich gegen das „Großkapital“. Erst dadurch konnten sich Negativ-Dispositive bildeten, in denen immer wieder Lubasch erschien. Seit 1893 finden wir im einschlägigen Schriftgut regelmäßig den einebnenden Verweis auf die „Bazare der Herren Werthheim [sic!], Lubasch pp.“ (Mittheilungen des Zentral-Verbandes deutscher Kaufleute 3, 1892/93, Nr. 7/8, 8) – mochten diese auch in strikter Konkurrenz zueinander stehen. Fast beliebig wurden nun Großbetriebe nebeneinandergestellt, unabhängig von ihren teils gegensätzlichen Geschäftsprinzipien. Als „Waarenhäuser“ erschienen beispielsweise der „Kaiser-Bazar (Nachfolger), Mey & Edlich, Wertheim, Lubasch etc.“ (F. Neuhofer, Unsere Zeit- und Streitfragen. IV., Allgemeines Journal der Uhrmacherkunst 19, 1894, 266-270, hier 270) – also ein Warenhaus, ein Versandgeschäft und zwei „Ramschbazare“. Die Bedrohungslage schien akut, doch das neue Fremde wurde nicht analysiert, sondern denunziert. Widerstand schien angeraten, gegen „die vernichtende Konkurrenz der Magazine, Lager, Großverkaufshäuser (Wertheim, Lubasch, Kaiserbazar u.s.w.)“ (Otto Wiedfeldt, Entwickelungsgeschichte der Berliner Industrie von 1720 bis 1890, Leipzig 1898, 104), gegen die „Ueberwucherung von Großbazaren und Monopolgeschäften à la Wertheim, Jandorf, Lubasch, Aschingers Bierquelle, Loeser u. Wolf, Bolle etc.“ (Berliner Tageblatt 1898, Nr. 29a v. 18. Januar, 5). Hier gingen Antikapitalismus und Antisemitismus eine antiintellektuelle Allianz ein, für die es unwichtig war, ob es gegen die Meierei des christlichen Unternehmers Carl Bolle (1832-1910), den protestantischen Restaurateur und Bierschwemmenbesitzer August Aschinger (1862-1911) oder den jüdischen Warenhausbesitzer Adolf Jandorf (1870-1932) ging. Die Überlappung von Mittelstands- und Arbeiterbewegung manifestierte sich auch in dem vordergründigen Interesse am Schicksal der Beschäftigten, zumal der Verkäuferinnen: „In den Großbazaren und Massenzweiggeschäften wird der Verkauf immer mechanischer, Waarenkunde ist kaum noch erforderlich. Jeder kann dort fast ohne Vorkenntnisse verkaufen, die Waaren haben bestimmte Einheitspreise. In diesen Großbazaren u.s.w. kümmert sich der Inhaber nicht im Geringsten um die Weiterbildung seiner Angestellten, er ist dazu gar nicht im Stande. […] Nach einer anderen Statistik der Ortskrankencasse der Berliner Kaufleute wurden durchschnittlich 7 Percent Erkrankungen verzeichnet, in dem Bazar von Lubasch aber 14 Percent“ (Großbazare und Massenzweiggeschäfte, Deutsches Wochenblatt 1899, Nr. 3732 v. 25. Mai, 4).

Lubasch war für diese Kritiker kein reales Geschäft, sondern Chiffre einer nicht gewollten Moderne. So konnte er, trotz nur einer Filiale, auch ein Filialtreiber werden (J. Rosenbaum, Filial-Treiberei und Massen-Bazare, Bamberg o.J. (1895), 11). 1895 gab es gar Warnungen vor anarchistischen Attentaten, welche „die Sprengung mehrerer großer Geschäfte wie Gerson, Herzog [sic!], Wertheim, Lubasch durch Dynamit“ ankündigten (General-Anzeiger für Chemnitz und Umgegend 1893, Nr. 289 v. 13. Dezember, 2). Als „Ramschbazar“ stand Lubasch für neue Formen des Warenangebots, die man als „Nachahmungen aller Art, Qualitätsfälschungen, Quanitätsverkürzungen, Scheinausverkäufen und Scheinauktionen, Gelegenheits-, Reste- und Partiegeschäften“ denunzierte (Paul Dehn, Die Großbazare und Massenzweiggeschäfte, Berlin 1899, 5). Die Stärke und Gefälligkeit des Feindbildes Großbetrieb ermöglichte es gar noch Jahre nach dem Ende des Geschäftsbetriebes bei Lubasch die Reden des Deutschen Antisemitenbundes mit den „Ramschbazaren“ „Wertheim, Tietz, Lubasch“ zu würzen (Im deutschen Reich 9, 1903, 545).

Der verlorene Kampf mit Wertheim

Wertheim – dieser Name fiel bereits häufiger. Das Unternehmen dieses Namens siegte im direkten Konkurrenzkampf mit dem Magazin A. Lubasch; und seit seinen triumphalen Geschäftsneubauten in Berlins Leipzigerstraße gilt es als Vorzeigebetrieb der Betriebsform Warenhaus. Und doch entstand das Warenhaus Wertheim erst im Kampf mit und in der Abgrenzung von Lubasch. Die Brüder Abraham (1819-1896) und Theodor Wertheim hatten bereits 1852 ein erstes Modewarengeschäft im mecklenburgischen Stralsund gegründet, dem 1875 ein Kurzwarengeschäft am gleichen Standort folgte. Ein Jahr später traten Abrahams Söhne Georg (1857-1939) und Hugo Wertheim (1856-1883) in das Geschäft ein, das nicht nur erfolgreich war, sondern schon früh den Berliner Markt in den Blick nahm. Für das Stralsunder Laden suchte man in Berlin Verkäufer (Berliner Tageblatt 1878, Nr. 196 v. 23. August, 11), und bereits 1879 verkaufte Abraham Wertheim Modewaren in der Kochstraße 15 „unterm Kostenpreise“ (Berliner Tageblatt 1879, Ausg. v. 6. September, 12). Es schien, als würde sich eine Geschichte wie die von Lubasch wiederholen. Doch Wertheim verlagerte sein Geschäft nicht, sondern gründete 1885 eine erste Filiale in Berlins Rosenthalerstraße 27, einer jüdisch geprägten Einkaufsstraße, mehr als zwei Kilometer entfernt vom Magazin A. Lubasch. Wertheim hatte dort harte lokale Konkurrenz und war gewiss mit anderen Käufererwartungen konfrontiert als im beschaulichen Stralsund. Man passte sich an, zumal nachdem Abraham Wertheims Sohn Georg Wertheim (1857-1939) 1888 nach Berlin übergesiedelt war. Das erste Berliner Wertheimgeschäft verkaufte Waren des „billigen Massenkonsums“ (Julius Hirsch, Das Warenhaus in Westdeutschland, Leipzig 1910, 20), vornehmlich Textilien, rasch aber auch andere Gebrauchsgegenstände.

Der Kampf mit Lubasch begann, nachdem Wertheim am 31. März 1890 einen Laden an der Oranienstraße 145 eröffnet hatte. Dieser lag knapp 300 Meter von Lubasch entfernt, zielte also auf dessen Käuferklientel. Der nun einsetzende Konkurrenzkampf wurde in der zeitgenössischen Literatur mehrfach erwähnt, doch die kurzen Notate sind nahezu durchweg sachlich falsch. Das gilt auch für die Darstellung von Simone Ladwig-Winters, die einseitig die Erfolgsgeschichte Wertheims singt. Glaubt man ihr, so war die Filialgründung durchaus reizvoll, „konnte man doch messen, wer besser ankam – Lubaschs billiger Laden, der die Kundschaft allein über den Preis warb, oder Wertheims teureres Geschäft, in dem die Käufer dafür sicher sein konnten, keinen Ramsch zu erwerben“ (Erica Fischer und Simone Ladewig-Winters, Die Wertheims. Geschichte einer Familie, Reinbek 2007, 72). Belege für diese Behauptung wurden nicht präsentiert – und diese steht in offenkundigem Gegensatz zur zeitgenössischen Gleichsetzung von Wertheim und Lubasch als einerseits „Ramschbazare“, anderseits Großbetriebe des Kleinhandels. Ladewig-Winters zitiert jedoch ein vermeintliches „Tagebuch“ von Georg Wertheim, das unter dem 31. März 1890, also dem Tag der Ladeneröffnung in der Oranienstraße, folgendes vermerkt habe: „Infolge der Konkurrenz mit A. Lubasch mussten die von diesem geführten Artikel, Wirtschaftswaren und Galanterie-Artikel, auch bei uns eingeführt werden. Dies bedeutet den ersten Schritt zu der Wandlung des Manufaktur-Geschäfts in den sogenannten Warenhaus-Betrieb. Wir gerieten unbeabsichtigt auf diese Bahn und ohne uns bewusst zu sein, zu welchem Ziele dieser erste Schritt führen würde. Warenhäuser gab es damals in Deutschland noch nicht; nur A. Lubasch führte außer Manufakturwaren auch Glas, Porzellan und Wirtschafts- sowie Galanterie-Artikel, jedoch in einer partiewarenmäßigen Art und nur in billigsten Qualitäten; er machte jedoch seinerzeit auf diese Weise ein großes Geschäft. Als wir also gezwungenermaßen dazu übergingen, seine Artikel ebenfalls zu führen, entstanden daraus bei uns ordnungsgemäß geführte Abteilungen, wie sie unser Geschäftshandhabung entsprachen“ (Wertheim. Geschichte eines Warenhauses, Berlin 1997, 19). Es ist offenkundig, dass es sich bei diesem Eintrag um einen später geschriebenen Rückblick auf die Geschehnisse seit 1890 handelt, verfasst unter dem Eindruck des Sieges über Lubasch. Der verfehlte Gegensatz von Ramsch- und Qualitätsware wurde von Ladewig-Winter (mit Bezug auf Stürzebecher, 1997 und – irreführend – Hirsch, 1910) zudem mit dem nicht näher kontextualisierten geflügelten Wort „Wer bei Lubasch kauft, bringt nichts von Wert heim“ unterstrichen. Belege, dass dies just 1890 bis 1895 entstanden ist, sucht man vergeblich. Entsprechende Sentenzen gab es für fast alle führenden Warenhausunternehmen und sie sind beliebig aufladbar: Im Westen des Reiches hieß es etwa „Von Tietz, man sieht’s!“ oder auch „Wer bei Tietz kauft, bringt nichts von Wert heim!“ (Werner Rubens, Der Kampf des Spezialgeschäfts gegen das Warenhaus, Köln-Ehrenfeld 1929, 14) – doch wer würde deshalb auf die konkrete Qualität der Angebote der wichtigsten Warenhausdynastie des Reiches schließen? Ladewig-Winters verschweigt schließlich auch, dass der Kampf von Lubasch und Wertheim eben nicht allein in der Oranienstraße geführt wurde, sondern dass er in mindestens gleichem Maße in der Rosenthalerstraße tobte.

Überblickskarte des Kampfes zwischen Lubasch und Wertheim (1: Lubasch, Kommandantenstraße 44/44a (1863), 2: Wertheim, Rosenthalerstraße 27 (1885), 3: Wertheim, Oranienstraße 145 (1890-1894), 4: Lubasch, Rosenthalerstraße 49 (1893-1895); 5: Wertheim, Oranienstraße 53/54 (1894-1913, Neubau))

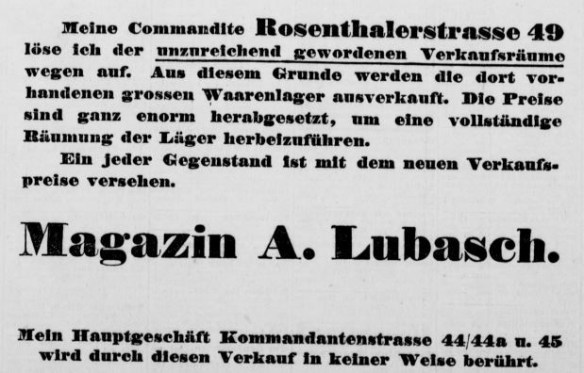

Um all dies nachvollziehen zu können, müssen wir uns erst einmal die Geschehnisse selbst vor Augen führen. Wertheim etablierte seinen Laden 1890 in der Oranienstraße 145, also in Laufweite von Lubasch. Doch Lubasch nahm die Herausforderung an und eröffnete seinerseits einen großen Laden in der Rosenthalerstraße 49, also schräg gegenüber dem ersten Berliner Geschäft von Wertheim. Der wiederum ließ sich nicht lumpen, kaufte Grund am Moritzplatz auf, legte zwei Häuser nieder und eröffnete 1894 seinen Neubau in der Oranienstraße 53/54. 1895 schließlich gab Lubasch auf und schloss seine Filiale in der Rosenthalerstraße. Wertheim, der 1892 schon einen ersten Laden in der Leipzigerstraße 111 eröffnet hatte, ging somit als Sieger aus dem Ringen hervor.

Veränderung in der Nachbarschaft: Geschäftseröffnung von Wertheim in der Oranienstraße 145 am 31. März 1890 (Berliner Tageblatt 1890, Nr. 163 v. 30. März, 20)

Zu beantworten ist, warum dieser Kampf um den Kunden beträchtliches Aufsehen erregte. Nun, hier rangen zwei der größten „Ramschbazare“ Berlins um die Hegemonie im Billigsegment – und sie taten dies mit innovativen Mitteln. Es war Lubasch, der in der Kommandantenstraße begann, die Preise von Wertheim gezielt um einzelne Pfennige zu unterbieten: „Zuerst wurden die Hausfrauen wild, dann fingen die Kaufleute an, sich halb lachend zu ärgern und zu schimpfen. Dann wurde die Sache des Quartiers eine Sache der Stadt, die interessiert und belustigt den Kampf der Gegner verfolgte. Witzblätter und Couplets nahmen den Stoff auf. Und beide Gegner wurden berühmt“ (Fritz Stahl, Berliner Meilensteine, Berliner Tageblatt 1913, Nr. 510, 1-2). Wir sehen hier Marktwirtschaft in Aktion, doch Preiswettbewerb war zu dieser Zeit in breiten Teilen des Handels noch nicht üblich. Hier ging man von festen Gewinnspannen aus. Gewiss, Konsumgenossenschaften, Wanderlager, Bazare und Partiewarengeschäfte warben bereits seit längerem mit ihren Preisen. Doch im Kampf von Lubasch gegen Wertheim wurde der abstrakte Preismechanismus konkret, denn Wertheim zog nach, reduzierte seinerseits die Preise – und nun konnte das Spiel von Neuem beginnen. Der allgemeine Spott über die Kombattanten regte sich aber auch deshalb, weil das sich Unterbieten anfangs nur bei einzelnen, für den Kunden besonders sichtbaren und gut vergleichbaren Artikeln erfolgte. Diese „Lockvögel“ machten nur kleine Teile des gesamten Sortiments aus – und die Kunden lernten damit umzugehen.

Anfang 1893 nahm das Ringen richtig Fahrt auf, abermals mit Lubasch als Angreifer: „Gerade gegenüber dem bekannten Magazin von A. Wertheim ist vor kurzem eine Filiale des nicht minder bekannten Magazins von A. Lubasch (Kommandantenstraße) errichtet worden. Wer jetzt die Rosenthalerstraße in der Nähe der Weinmeisterstraße passirt, sieht zur Rechten wir zur Linken lange Reihen von Schaufenstern, die nur von den genannten Firmen besetzt sind. Beide suchen sich besonders in der Breitenausdehnung gegenseitig zu überbieten, um dem Publikum recht aufzufallen. Vorläufig verfügt aber noch die Firma Wertheim über die breiteste Front: sie hat bereits drei neben einander liegenden Häuser mit Beschlag belegt. In diesen Schaufenstern kann man alles Mögliche und Unmögliche sehen, Kochtöpfe und Damenhüter, Scheuerlappen und Reisehandbücher und tausenderlei andere Waaren in wunderlichster Zusammenstellung. Die Preise, welche mit Riesenziffern an jedem Stück befestigt sind, sind bei dem einen immer niedriger als bei dem anderen, sodaß der Passant, welcher der Skylla zur Linken glücklich entronnen ist, der Charybdis zur Rechten schließlich doch in den Rachen gerathen muß“ (Vorwärts 1893, Nr. 163 v. 14. Juli, 7). Ja, beide Firmen intensivierten den Preiswettbewerb, investierten in Außenwerbung und Kundenansprache. Es war ein Ringen auf Augenhöhe mit anfangs offenem Ausgang. Waren dienten nicht unmittelbaren Gebrauchszwecken, sondern wurden Mittel im Wettbewerb. Wertheim baute sein Geschäft nicht kühl und sachlich aus, sondern beide Geschäfte erweiterten kundennah, angestachelt von den Aktionen des Wettbewerbers. Es war just zu dieser Zeit, als der Begriff des „Ramschbazars“ zum Alltagsbegriff wurde. Doch der Vorwärts hielt dagegen, verwies auf die von Wertheim und Lubasch gleichermaßen betriebene Qualitätsdifferenzierung: „‚Ramschen‘ heißt: bei günstiger Gelegenheit billig (und zuweilen auch wirklich gut) kaufen. Die ‚Riesenbazare‘ ‚ramschen‘ nicht; sie dienen im Gegenteil eher dem kleineren ‚Ramscher‘ als Bezugsquelle. Sie kaufen nicht bei Gelegenheit Waaren aus einem Konkurse, alte Ladenhüter oder Reste von besserer Qualität auf, sondern sie geben mit ihrem ungeheuren Umsatze Jahr aus Jahr ein ganzen Fabriken Beschäftigung. In diesen Fabriken werden die Waaren von vornherein in der bescheidenen Qualität hergestellt, welche dem geringen, von der Arbeiterklasse gerade nur zu erschwingenden Preise angemessen ist […]“ (Vorwärts 1893, Nr. 8166 v. 18. Juli, 6). Entsprechend distanziert stand die Sozialdemokratie den Billigheimern gegenüber: Sie verwiesen auf die Kosten der billigen Waren, auf die Folgewirkungen auf Arbeiter und Verkäufer, die betroffenen Branchen und den Arbeitsmarkt. Und sie nahmen zugleich eine gängige Trope der mittelständischen Kritik auf, dass billige Waren eben auch schlechte Waren seien. Parallel realisierten die Sozialdemokraten die makroökonomischen Folgen der großen Billiganbieter: Sie gaben den arbeitenden Klassen den Anschein materiellen Besitzes, verbesserten über günstige Konsumgüter gar deren Lebensstandard. Dadurch aber erlaubten sie grundsätzlich aber auch geringe oder gar sinkende Löhne.

Vorboten des Sieges: Annonce der Geschäftseröffnung von A. Wertheim in der Leipziger Straße 1892 (Berliner Tageblatt 1892, Nr. 513 v. 9. September, 4)

Die dritte und letzte Eskalation des Kampfes zwischen Lubasch erfolgte Ende 1894: Wertheim war trotz des Angriffes von Lubasch in der Lage, seinen angemieteten und zwischendurch erweiterten Laden in der Oranienstraße durch einen Neubau am Moritzplatz zu ersetzen, der nochmals 50 Meter näher am Lubaschschen Hauptgeschäft lag. „Herr Wertheim trägt sich vermuthlich mit der Absicht, seinen Konkurrenten Lubasch (Ecke Oranien- und Kommandantenstraße), in dessen Nähe er bereits vor längerer Zeit eine kleine Filiale errichtet hat, durch Errichtung eines neuen großen Waarenhauses an derselben Stelle gänzlich aus der dortigen Gegend zu verdrängen“ (Vorwärts 1893, Nr. 220 v. 19. September, 5). Wertheim hatte bereits 1892 in der Leipzigerstr. 111 ein weiteres Geschäft etabliert, das auf sechs Etagen die gesamte Palette der Gebrauchsgüter abdeckte. Es waren die Gewinne dieser Filiale, die den Neubau ermöglichten und zugleich die notwendigen Bankkredite absicherten. In der Leipzigerstraße hatte sich Wertheim nicht mehr an einem „Ramschbazar“, sondern an wohl etablierten Berliner Handelsfirmen zu orientieren. Hier traf er auf ein anderes Publikum, gehobener, solventer, interessiert an mittleren und gehobenen Qualitäten. Wertheim war in der Lage, sich einerseits früh aus dem Ringen um den Arbeiterkunden zu befreien, dieses anderseits aber zu nutzen, um sich des zuvor auf Augenhöhe kämpfenden Konkurrenten zu entledigen. Das neue, am 2. Dezember 1894 eröffnete Wertheimgeschäft in der Oranienburgerstraße 53/54 beendete die Zeitspanne, in der der „Ramschbazar von Lubasch in nächster Nachbarschaft noch als ein in Betracht kommendes Konkurrenzunternehmen“ (Die Eroberung der Leipzigerstraße, Vorwärts 1904, Nr. 281 v. 30. November, 9-10) galt. Für Wertheim war das der Durchbruch zur Respektabilität, doch es dauerte Jahre, bis die Firma in Berlin „zu Ansehen kam“ (ebd., 9). Wertheim gewann den Kampf mit Lubasch also nicht direkt, sondern indem er ihn nicht gänzlich annahm, sondern zugleich Alternativen zum Kampf fand. Lubasch verlor, weil er ihm aufging, ihn als persönliche Angelegenheit verstand.

Am Ende des Kampfes hatte sich gleichwohl gezeigt, dass Preis- und Qualitätsdifferenzierungen, Mischkalkulation, extensive Reklame und gezielte Kundenansprache Grundelemente unternehmerischen Erfolgs im Kleinhandel waren. Sie wurden von allen erfolgreichen Großbetrieben Berlins übernommen, strahlten weit in den Mittelstand hinaus. Wertheim lernte im Ringen mit Lubasch zudem, dass insbesondere die Lagerhaltung zu diesen Grundelementen gehörte. Anders als Lubasch, der stets in großen Partien kaufte und daher eine umfangreiche Lagerhaltung betreiben musste, führte Wertheim zwar die notwendigen, teils auch von der Konkurrenz aufgezwungenen Waren, hielt davon jedoch nur überschaubare Mengen. So konnte er rascher wechseln, hatte weniger Ladenhüter und geringere Fixkosten (Heinrich Lee, Berliner Waarenhäuser, Berliner Tageblatt 1898, Nr. 1 v. 1. Januar, 9).

Aufgabe der Lubaschschen Filiale in der Rosenthalerstraße 1895 (Berliner Tageblatt 1895, Nr. 472 v. 19. Juli, 15)

Lubasch realisierte seine Niederlage nur langsam, zog dann aber die richtigen unternehmerischen Konsequenzen: Im Juli 1895 verkündete er die Schließung seiner Filiale in der Rosenthalerstraße – und seine scheinbar wunderliche Behauptung, dass dies wegen „unzureichend gewordener Verkaufsräume“ erfolge, war nicht ohne Logik. Lubasch hatte nach wie vor immense Lagerbestände, weit größer als sein Konkurrent Wertheim. Aus diesem Grunde zog sich das Ende über Monate hin (Volks-Zeitung 1895, Nr. 445 v. 2. September, 10; Volks-Zeitung 1895, Nr. 473 v. 9. Oktober, 6). Lubasch war nicht allein ein Virtuose der Verzögerung, er musste auch die Ware abverkaufen, die ihm die Luft zum erfolgreichen Kampfe genommen hatte.

Die Posse „Lupas und Wörthaim“

Die kleine Schlacht um den Kunden war geschlagen – und in einer Konsumgesellschaft war auch das eine Ware. Der ökonomische Kampf zwischen Lubasch und Wertheim fand Widerhall nicht nur in Alltagsgesprächen und Zeitungsartikeln. Auch die holde Kunst bemühte sich, genauer die Budapester Possen-Theater-Gesellschaft. Im Oktober/November 1893 legte sie der Zensur „Lupas und Wörthaim“ vor, eine derbe Parodie auf das Geschehen in der Oranien- und Rosenthaler Straße (Peter Sprengel, Populäres jüdisches Theater in Berlin von 1877 bis 1944, Berlin 1997, 52). Autor war Donat Herrnfeld (1867-1916), ein jüdischer Schauspieler, der zusammen mit seinem Bruder Anton Herrnfeld (1866-1929) die Geschicke des Familienunternehmens bestimmte (Anton und Donat Herrnfeld, Der Humorist 28, 1908, Nr. 1, 2; Vom „Gebrüder Herrnfeld-Theater“ in Berlin, Der Humorist 29, 1909, Nr. 1, 4-6, hier 5). Die Theatergesellschaft bestand aus lediglich elf Mitgliedern, vielfach Familie, und da war das kleine „Orchester“ schon mit inbegriffen. Das Repertoire bestand aus kurzen, komischen Einaktern, meist aus dem bürgerlich-jüdischen Leben. Draller Humor, Schenkelklatscherwitze, „Komik als Selbstironie“ (Peter W. Marx, Jargontheater, in: Dan Diner (Hg.), Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur, Bd. 3, Stuttgart/Weimar 2012, 170-173, hier 171). Die Gesten waren überzeichnet, die Charaktere ebenso, Männer waren noch Männer, das Ewigweibliche stets präsent. Nein, hehre Kunst boten die Herrnfelds nicht, doch Alfred Kerr (1867-1947), der kommende Kritikerpapst, schrieb 1897: Das „ist das Wundervollste und Erschütterndste an Komik, was der bescheidene Schreiber dieser Zeilen seit Geburt erlebt hat“ (Wo liegt Berlin? Briefe aus der Reichshauptstadt 1895-1900, Berlin 1997, 271). Ihre Karriere in Berlin startete mit „Lupas und Wörthaim“, das 1893/94 mehr als 600 Aufführungen erlebte und „ein durchschlagender Erfolg“ (Heidelore Riss, Ansätze zu einer Geschichte des jüdischen Theaters in Berlin 1889-1936, Frankfurt et al. 2000, 22) wurde. Der Kampf zwischen Lubasch und Wertheim war der Ausgangspunkt dieser Posse – und man spielte in unmittelbarer Nachbarschaft zum Geschehen, teils im Parodie-Theater in der Oranienstraße, teils im Grand-Hotel am Alexanderplatz, einem der vielen kleinen Varietés der Reichshauptstadt.

Langwährender Lacherfolg: Werbung für „Lupas und Wörthaim“ in Hamburg und Berlin (Hamburger Anzeiger 1894, Ausg. v. 16. November, 8; Vorwärts 1896, Nr. 190 v. 15. August, 8)

Die Namensgleichheit diente jedoch nur als Köder, der Untertitel „Die concurrierenden Heiraths-Vermittler“ ist präziser. Der Inhalt dieses Einakters mit Gesang ist rasch erzählt: Die gut bemittelte Witwe Regenwurm will sich wieder verheiraten, ein Geschäft, das sich die Heiratsvermittler Lupas und Wörthaim nicht entgehen lassen wollen. Doch die holde Dame hat schon einen Favoriten, den Operettentenor Sonnenstich. Da können die Kandidaten der Vermittler – Lupas schickt den tauben Schneider Heißblut ins Werberennen, Wörthaim den Fuhrbesitzer Gottlieb – leider nicht mithalten. Doch Wörthaim weiß Rat. Denn er findet heraus, dass der Tenor den Glanz der Vorwochen, seine Braut Nett’l, ob der besseren Partie schmählich verstoßen hatte, ohne sich seiner Liebesschwüre zu erinnern. Wörthaim tut dies kund, Regenwurm versteht den Betrug, wendet sich dem soliden Gottlieb zu, die Heirat wird versprochen. Lupas steht außen vor, doch Wörthaim gibt sein stolzes Honorar der Nett’l, die nun abseits des Sonnenstichs auf dem Heiratsmarkt agieren kann (Hamburger Anzeiger 1894, Ausg. v. 17. November, 2). Urkomisch, drollig, ein wenig derb, doch nicht unzüchtig – so urteilten die Kritiker. Selbst im kühlen Hamburg berichtete man von ganz außerordentlichen Lachsalven und einem Kassenmagnet erster Güte: „Unstreitig wird das Gastspiel der Budapester Possen-Gesellschaft nach allen Seiten hin einen dauernd günstigen Erfolg haben“ (Hamburger Anzeiger 1894, Ausg. v. 15. November, 15).

Im hohen Norden gastierte die Possen-Gesellschaft Ende 1894, anschließend stand das Stück in Berlin weiterhin auf dem Programm (Volks-Zeitung 1897, Nr. 43 v. 27. Januar, 1; Vorwärts 1897, Nr. 283 v. 12. April, 8). Noch 1900 gab es Aufführungen (Volks-Zeitung 1900, Ausg. v. 6. März, 6). Ja, Lubasch und Wertheim waren populär, ihnen wandte sich der Volkswitz zu: Und doch hieß es „Wertheim ist es – er ist der billige Mann“ (Heinrich Lee, Berliner Waarenhäuser, Berliner Tageblatt 1898, Nr. 1 v. 1. Januar, 9 – auch das folgende Zitat). Nicht das alteingesessene Geschäft machte das Rennen, sondern der betriebswirtschaftlich besser organisierte und kapitalkräftigere Neuling aus dem Norden. Doch in den 1890er Jahren ging es noch nicht um hochwertige, gediegene Waren, sondern um den „Reiz des Billigen“, denn „es ist das Publikum, das billig kaufen will, erst billig, dann mag es gut, dann mag es schön, dann mag es tüchtig sein.“ Diese simple Sentenz gilt trotz der großer Warenpaläste von Wertheim und Tietz, denn ihre ökonomische Basis war und blieb der Massenabsatz billiger Ware. Alles andere war Zierrat und Werbung – mögen es viele Historiker auch als Essenz dieser Betriebe missverstehen.

Den Makel des Anfangs als „Ramschbazar“ konnte selbst Wertheim nicht völlig abstreifen, auch wenn schließlich Kaiser Wilhelm II. 1910 für einige hunderttausend Mark Spenden das Warenhaus in der Leipzigerstraße besuchte. Die antisemitische Presse sah dennoch nur ein „Ramschausverkaufshaus“ (Die „Wahrheit“ vor Gericht, Dresdner Neueste Nachrichten 1910, Nr. 300 v. 4. November, 3). Das war es wahrlich nicht, doch derartige Dispositive blieben bestehen, kamen während der Weltwirtschaftskrise wieder auf, begleiteten die neuerliche Welle der Sondersteuern und dann der „Arisierung“, also des Zangenübergriffs von Nationalsozialisten, Banken und biederen Profiteuren. Die letzten Reminiszenzen seitens der Arbeiterbewegung klangen dagegen nostalgisch. Nachdem bei der preußischen Landtagswahl 1903 im Kreise Teltow-Beeskow Liberale und Sozialdemokratie sich nicht auf einen wohl siegreichen Kompromisskandidaten hatten einigen können, war eine Posse die Antwort auf das die Arbeiter diskriminierende Dreiklassenwahlrecht. Die sozialdemokratischen Wahlmänner waren vollständig erschienen, hoben nicht allein die Hände, um dann von der konservativen Majorität überstimmt zu werden, sondern sie nutzten das ihnen zustehende Rederecht, um der Wahlfarce Kontur zu geben, indem sie fiktive Wunschkandidaten priesen. Sie lobten etwa die vom freisinnigen Vorkämpfer Eugen Richter (1838-1906) häufig erwähnte Figur der rechtschaffenden Spar-Agnes und verlangten auch die Wahl von Lubasch und Wertheim (Das Ende der Wahl in Teltow-Beeslow, Vorwärts 1903, Nr. 273 v. 22. November, 2; Die preußischen Wahlen, Pester Lloyd 1903, Nr. 285 v. 26. November, 3). Donat Herrnfeld hätte sich wohl auf die Schenkel geklatscht.

Das langwierige Ende eines Pionierunternehmens

Mitte der 1890er Jahre war Lubasch zwar populär, doch die Wachstumskraft seines Unternehmens war nach der Aufgabe der Filiale in der Rosenthalerstraße gebrochen. Der Sieg Wertheims führte zu einer stärkeren Spreizung des Geschäftes zwischen dem steten Absatz billiger Textilien und Haushaltswaren (und der Bestände seiner Warenlager) und einer stärkeren Orientierung auf Großkunden, wie Hotels, Cafés und Gaststätten.

Spezialisierung auf konsumnahe Dienstleistungen (Volks-Zeitung 1895, Nr. 471 v. 8. Oktober, 7)

Anders als bei Wertheim, der dank hoher Gewinne und umfangreicher Kredite seinen Betrieb konsequent ausbaute, setzte Lubasch weiterhin auch auf das tradierte Partiewarengeschäft. Während die Großen der Branche ihre Anzeigen mit immer breiteren Sortimenten anreicherten, annoncierte Lubasch nur ab und an, präsentierte dann aber wieder und wieder die gleiche Ware. Typisch hierfür waren etwa die 1897 in immer gleicher Weise angepriesenen Betten. Gut und groß sollten sie sein, doch im Vordergrund stand der niedrige Preis.

Kontinuität des Partiewarengeschäftes 1897 (Volks-Zeitung 1897, Nr. 235 v. 21. März, 8)

Angesichts dieser Kontinuität des Partiewarengeschäftes erscheint es paradox, dass sich das Magazin A. Lubasch zwar noch nicht in seinen Annoncen, wohl aber im Berliner Adressbuch zum „Waarenhaus“ (Berliner Adressbuch 1898, Berlin o.J., Bd. 2, 278) erklärte. Ökonomisch half dies wenig. Denn die gewählte Engführung des Betriebes traf Mitte der 1890er Jahre nicht mehr allein auf die Konkurrenz von Bazaren und „Warenhäusern“, sondern zunehmend auch auf spezialisierte Anbieter. Hervorzuheben ist etwa das 1891 an der Jannowitzbrücke, also nördlich der Kommandantenstraße, etablierte Warenhaus für Gelegenheitskäufe Heinrich Hennes (Berliner Börsen-Zeitung 1891, Nr. 516 v. 4. November, 7; Berliner Tageblatt 1898, Nr. 641 v, 18. Dezember, 29).

Anzeige eines Gelegenheitskaufs bei Lubasch 1899 (Vorwärts 1899, Nr. 63 v. 15. März, 9)

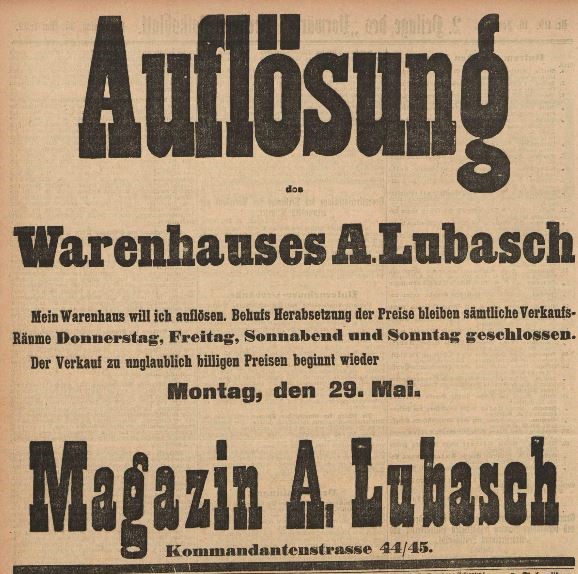

Lubasch reagierte hierauf. Er schaltete häufiger Anzeigen, gab diesen ein einheitliches Design. Kräftige schwarze Ränder sorgten für rasche Wiedererkennung. Zugleich annoncierte er immer wieder andere Warenposten, seien es Gardinen, Pelz- und Tapisseriewaren, Leinen, Tapeten, Glas und Tafelgeschirr. Es mag sein, dass dies in Zusammenarbeit mit Hermann Lubaschs Luxuspapierfabrik erfolgte, die auch Reklamekarten und -plakate erstellte (Berliner Adreßbuch 1899, Berlin o.J., Bd. 1, 898). Trotz dieses zeitweiligen Gegenstemmens begann im März 1899 die Auflösung des nach wie vor allgemein bekannten Verkaufsgeschäftes. Ein Haarsalon warb für sich noch im November mit dem Hinweis „gegenüber Magazin Lubasch“ (Berliner Tageblatt 1899, Ausg. v. 26. November, 12).

Ankündigung der Geschäftsauflösung von Lubasch 1899 (Vorwärts 1899, Nr. 119 v. 25. Mai, 10)

Wie schon bei der Abwicklung der Filiale in der Rosenthalerstraße zog sich die Auflösung lange hin, war eher ein Ausverkauf auf Raten. Billig war Trumpf. So wurden Porzellangegenstände für nur 10 Pfennige das Stück verkauft, „‚um die Unzuträglichkeiten einer Gratisverteilung zu vermeiden‘“ (Düsseldorfer Volksblatt 1899, Nr. 151 v. 7. Juni, 1). Die Konkurrenz zeterte, denn durch das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb von 1896 war das sogenannte Nachschieben von Waren bei Ausverkäufen unter Strafe gestellt worden. Mehr als ein Jahr nach der angekündigten Auflösung hieß es aber immer noch: „Die Auflösung des Magazin A. Lubasch muß in diesem Jahr beendet sein. Die noch vorhandenen großen Lagerbestände werden demnach zu außerordentlich billigen Preisen verkauft“ (Vorwärts 1900, Nr. 74 v. 29. März, 8).

Es ist nicht klar, wann das Magazin A. Lubasch schließlich seine Türen schloss – auch wenn dies irgendwann im Jahre 1900 geschah. Das Großhandelsgeschäft für Hotels und Gaststätten wurde noch einige Zeit fortgeführt (Berliner Adreßbuch 1902, Berlin o.O., Bd. 1, 1032). Formal wurde die Firma A. Lubasch erst 1908 gelöscht (Berliner Tageblatt 1908, Nr. 586 v. 16. November, 11). Philipp Lubasch hatte schon vor der Jahrhundertwende das Amt des Generalvertreters der Helsingborger Gummischuhfabrik übernommen (Berliner Adreßbuch 1899, Berlin o.J., Bd. 1, 898) und reüssierte nach der Jahrhundertwende unter „Gummischuhe Engros“ in der Kreuzberger Michaelkirchstraße 24a (Berliner Adreßbuch 1902, Berlin o.O., Bd. 1, 1032; ebd. 1908, Bd. 1, 1556). Lubasch wohnte auch nach der Schließung des Magazins in der Kommandantenstraße, doch zog er dann nach Wilmersdorf in die Joachimsthalerstr. 21 (Berliner Adreßbuch 1908, Berlin o.O., Bd. 1, 1556). Hier starb er am 8. September 1909.

Grabstätte des Ehepaar Philipp und Auguste Lubasch auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee 2019

Sein Ableben wurde vermerkt, traf jedoch auf kaum Widerhall. Er wurde als „Gründer des ersten Berliner Warenhauses“ (Berliner Börsenzeitung 1909, Nr. 423 v. 10. September, 8) gewürdigt, gewiss zu Unrecht. Die kurzen Notizen hoben nicht Leistungen, sondern die Niederlage hervor: „Unter der Firma A. Lubasch eröffnete der Verstorbene Ecke Kommandanten- und Oranienstraße ein Kaufhaus, das aber von der Konkurrenz überflügelt wurde, so daß Lubasch sich genöthigt sah, das Haus wieder aufzugeben“ hieß es in der Berliner Volks-Zeitung (Nr. 423 v. 10. September, 4). Auch das Berliner Tageblatt erwähnte, dass sein Geschäft „von der Konkurrenz überflügelt wurde, so daß Lubasch sich genöthigt sah, das Haus wieder aufzugeben“ (Nr. 455 v. 8. September, 10). Philipp Lubasch wurde am 9. September 1909 auf dem Jüdischen Friedhof Weissensee beerdigt (Berliner Tageblatt 1909, Nr. 455 v. 8. September, 10), sein Grabmal steht in unmittelbarer Nachbarschaft zu denen von Unternehmern wie Bernhard Loeser (1835-1901), Philipp Freudenberg (1833-1919) und Rudolf Mosse (1843-1920).

Am Ende dieses höchst fragilen Puzzles stellt sich die Frage nach der historischen Bedeutung des Magazins A. Lubasch. Das entspringt dem Wunsch, das „wirkliche Leben noch einmal unwirklich zu erfinden, nicht eins zu eins, sondern viel genauer“ (Herta Müller, Mein Vaterland war ein Apfelkern, München 2014). Das kann nicht gelingen. Lubasch war ein Übergangsphänomen, verkörperte den Aufstieg und Wandel des Kleinhandels von der Mitte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Der Betrieb verdeutlicht die beträchtlichen Probleme, diese Veränderungen begrifflich und analytisch klar zu fassen. Vom Handelsmann über das Magazin hin zum Warenhaus? Wohl kaum. Das Puzzle ist wohl eher eine Rückfrage an unsere Vorstellungen vom Wandel, vom geschäftlichen Erfolg. Das Magazin A. Lubasch steht quer zu gängigen linearen Vorstellungen klar zu definierender Betriebsformen, mögen wir diese auch brauchen, um uns nicht in Einzelgeschichten zu verlieren. Lubaschs Unfähigkeit, vielleicht auch Weigerung, das tradierte Partiewarengeschäft zu systematisieren, in neue, ansprechendere und noch erfolgreichere Formen zu lenken, entsprach paradoxerweise der seiner mittelständischen Konkurrenten, die in seinem Großbetrieb vor allem einen Angriff auf ihre Art des Wirtschaftens, auf ihre Art des Lebens sahen. Die Geschichte seines Magazins lenkt unsere Blicke auf höchst unterschiedliche und doch zusammenhängende Felder: Das des Aufstiegs hin zum reichen Unternehmer, das der um Würde und Einkommen ringenden Beschäftigen, auch das von Gegnerschaft und Feindschaft, so beliebig und doch unerbittlich. Das Feld der harten direkten Konkurrenz, der Niederlage im Wettbewerb, der öffentlichen Bewertung, voller Häme und doch stiller Bewunderung. All das ist eins, so wie auch die Fülle der nicht zusammenpassenden Partiewaren ein Geschäft ergab, das Magazin A. Lubasch.

Uwe Spiekermann, 30. Mai 2019

Dieses quantitative Wachstum ist allein mit dem Bevölkerungswachstum, der Urbanisierung und langsam steigenden Realeinkommen nicht hinreichend zu erklären. Innere Veränderungen innerhalb des Handels waren ebenso bedeutsam: Zum einen erweiterte sich das Warensortiment. Erstens wuchs der Absatz der ehedem den Krämern vorbehaltenen Kolonialwaren: Kaffee, Kakao, Tee und Zucker wurden zu bedeutenden Massengütern mit attraktiven Gewinnspannen. Zweitens integrierte der ladengebundene Einzelhandel große Teile des Handels mit Landesprodukten, also mit Kartoffeln, Gemüse, Milch und Molkereiprodukten sowie Mehl und Müllereiwaren. Drittens schließlich nahmen Zahl und Bedeutung gewerblich be- und verarbeiteter Lebensmittel stetig zu: Anfangs waren dies Halbfabrikate, etwa Teigwaren, Präserven und Konserven. Es folgten Suppenpräparate, Backutensilien, Puddingpulver oder Malzkaffee. Diese neue Warenfülle war von einem Geschäftstyp allein nicht mehr zu bewältigen.

Dieses quantitative Wachstum ist allein mit dem Bevölkerungswachstum, der Urbanisierung und langsam steigenden Realeinkommen nicht hinreichend zu erklären. Innere Veränderungen innerhalb des Handels waren ebenso bedeutsam: Zum einen erweiterte sich das Warensortiment. Erstens wuchs der Absatz der ehedem den Krämern vorbehaltenen Kolonialwaren: Kaffee, Kakao, Tee und Zucker wurden zu bedeutenden Massengütern mit attraktiven Gewinnspannen. Zweitens integrierte der ladengebundene Einzelhandel große Teile des Handels mit Landesprodukten, also mit Kartoffeln, Gemüse, Milch und Molkereiprodukten sowie Mehl und Müllereiwaren. Drittens schließlich nahmen Zahl und Bedeutung gewerblich be- und verarbeiteter Lebensmittel stetig zu: Anfangs waren dies Halbfabrikate, etwa Teigwaren, Präserven und Konserven. Es folgten Suppenpräparate, Backutensilien, Puddingpulver oder Malzkaffee. Diese neue Warenfülle war von einem Geschäftstyp allein nicht mehr zu bewältigen.