Fast zweihundert Jahre war Ersatzkaffee das mit Abstand wichtigste Heißgetränk in deutschen Landen. Noch vor achtzig Jahren stand er für die Hälfte des hiesigen Getränkekonsums – während heutzutage die jährlichen Prokopfausgaben bei ganzen 42 Cent liegen und die laufenden Wirtschaftsrechnungen keine Mengenangaben mehr enthalten (Wirtschaftsrechnungen 2018, o.O. 2021 (Fachserie 15, H. 3), 18). Ersatzkaffee ist damit das Lebensmittel mit den größten Veränderungen in der Ernährungsgeschichte der Neuzeit.

Gewiss, so der gängige Einwand, das war doch ein Fortschritt, ist Ausdruck unseres Wohllebens. „Wir“ trinken heutzutage knapp fünf Kilogramm Kaffee pro Kopf: 2022 bezifferte der Deutsche Kaffeeverband den jährlichen Konsum auf ca. 167 Liter – „echten“ Kaffee wohlgemerkt. Ersatzkaffee entstand im 18. Jahrhundert eben als Surrogat eines teuren kolonialen Genussmittels, blieb ein billiges Substitut, konnte sich nur so behaupten und durchsetzen. Die Sprache unterstrich dies. Kaffee – Bohnenkaffee – blieb stets Referenzprodukt: Man kochte sich im 19. Jahrhundert auch dann einen Kaffee, wenn es sich um Zichorien- oder aber Malzkaffee handelte (Heinrich Trillich, Ueber Ersetzen, Ersatz, Ersatzmittel und Einschlägiges, Zeitschrift für öffentliche Chemie 24, 1918, 191-194, hier 192). Offen bleibt dabei jedoch die Frage, warum sich der Ersatzkaffee eben nicht hat behaupten können; anders als etwa die Kunstbutter Margarine, die wir trotz billiger und allseits verfügbarer Butter weiterhin als preiswertes, gar gesundes Streich- und Backfett nutzen, mögen die Rohstoffe dafür auch aus aller Welt beschafft werden müssen. Eine mögliche Antwort darauf findet man vielleicht in der Art, wie die neuen Kaffeeprodukte werblich präsentiert wurden. Margarine wurde seit der Jahrhundertwende ein neuartiges Produkt, mutierte vom animalischen zum pflanzlichen Fett. Sie galt nicht länger als Billigfett, sondern als modern und verlässlich, eine hygienische und standardisierte Industrieware für alle. Just das traf – zur gleichen Zeit – aber auch für Ersatzkaffee zu (Nicolai, Der Kaffee und seine Ersatzmittel. Hygienische Studie, Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege 33, 1901, 294-346, 502-538: Erwin Franke, Kaffee, Kaffeekonserven und Kaffeesurrogate, Wien und Leipzig 1907).

Marktführer im Wachstumsmarkt: Kathreiners Kneipp-Malzkaffee und Francks Kornfranck (Dresdner Nachrichten 1906, Nr. 82 v. 25. März, Frühausgabe, 18 (l.); Wiesbadener Tageblatt 1912, Nr. 301 v. 1. Juli, 10)

Seit den 1890er Jahren hatte sich der Markt deutlich verändert: Malzkaffee war ein ambitioniertes chemisch-technisches Produkt, mochte es auch als ländlich und natürlich beworben werden. Kathreiners Malzkaffee wurde nicht nur rasch Marktführer im neuen Segment, sondern war Endprodukt patentierter Verfahrenstechnik, war standardisiert, verpackt und wurde ästhetisch beworben. Ersatzkaffee war damals ein modernes Produkt – im Gegensatz zu dem vielfach noch lose ausgewogenem und anonym verkauften Bohnenkaffee. Zunehmend dominierten mittlere und große Markenartikelanbieter, neben Kathreiner etwa Ernst Seelig (Heilbronn) und vor allem der wichtigste Zichorienkaffeeproduzent Heinrich Franck Söhne (Ludwigsburg). Letzterer beschäftigte, auch aufgrund von Übernahmen, 1913 ca. 3.450 Personen, 1928 dann 4.130 (Hans Kalscheuer, Technologischer Fortschritt und die Entwicklung der Märkte am Beispiel der Franck Produkte, in: »Die Hauptstadt der Cichoria«. Ludwigsburg und die Kaffeemittel-Firma Franck, Ludwigsburg s.a., 63-73, hier 72). Ersatzkaffee stand für eine breite und zugleich wachsende Palette unterschiedlicher Geschmacknuancen: Das galt für Kaffeezusätze („Kaffeegewürze“) von Weber (Radebeul) oder Pfeiffer & Diller (Horchheim), auch für den vornehmlich in Österreich-Ungarn konsumierten Feigenkaffee von Imperial, Titze oder Andreas Hofer. Parallel gewannen Handelsmarken langsam an Bedeutung, etwa Malzkaffee der Massenfilialisten Kaisers Kaffeegeschäft (Viersen), Emil Tengelmann (Mülheim a.d. Ruhr), dann auch der GEG, der Hamburger Zentrale der sozialdemokratischen Konsumgenossenschaften.

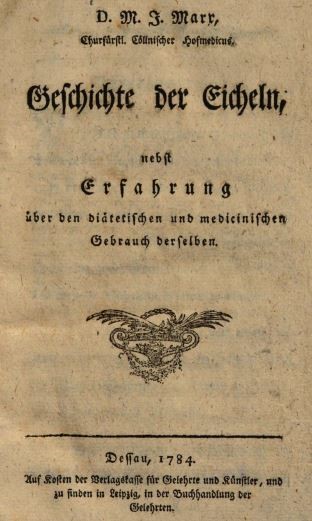

Ersatzkaffee war ein urbanes, zunehmend in Mittel- und Großbetrieben produziertes Konsumgut. Hinter dem Dachbegriff verbargen sich zudem immer neue Mischungen. Das galt für Kornkaffees, die aus geröstetem Roggen, Weizen und Gerste bestanden. Ähnlich wie Margarine, die Container für eine wachsende Palette von Pflanzenfetten wurde, stand Ersatzkaffee um die Jahrhundertwende nicht mehr länger für Pures, Eindimensionales, für Zichorien- oder Malzkaffee: Tradierte Inhaltsstoffe wie Eicheln oder Erbsen verloren zwar an Bedeutung, exotische, etwa Sojabohnen oder Mandeln, kamen aber verstärkt auf. Neue Kenntnisse über Aromastoffe und Röstprozesse ermöglichten geschmackliche Verbesserungen und Nuancierungen. Für die wachsende Zahl der Anbieter stellte Ersatzkaffee eben kein Ersatzprodukt her, sondern eine Ware eigenen Rechts. Sie war zeitgemäß, gesünder und preiswerter als Bohnenkaffee. Sie war eine überlegene Offerte. Ersatzkaffee, so die Hoffnung, stand für eine Umgestaltung der täglichen Kost, international, doch auf vorrangig deutscher Rohstoffgrundlage. Auch der Rübenzucker hatte den Rohrzucker verdrängt.

Heißgetränke als Handelsmarken (Volksstimme 1904, Nr. 198 v. 24. August, 6 (l.); General-Anzeiger für Dortmund und die Provinz Westfalen 1897, Nr. 143 v. 25. Mai, 1)

Dies schlug sich auch in der damaligen Sprache nieder: Bezeichnungen wie Kaffeesurrogate traten zurück, zugleich fächerte sich das Feld weiter aus. Einerseits traten „Ersatz“-Komposita hervor. Das war nicht allein defensiv angesichts des langsam wachsenden Konsums von Bohnenkaffee. Ersatz stand auch für eine neue Anspruchshaltung, für Kaffeeersatz als wirklichen, ja besseren Ersatz für Bohnenkaffee. Anderseits etablieren sich seither vermehrt umschreibende Bezeichnungen: Kaffeemittel war ein eher technisch-analytischer Begriff, während im Markt von Malzkaffee oder Kornkaffee gesprochen wurde. Andere, etwa „Gesundheitskaffee“, verloren an Bedeutung, so wie ehedem der „Bauernkaffee“. Diese untergründige Vielfalt ging einher mit verstärkter Regulierung bzw. einer genaueren begrifflichen Definition der einzelnen Angebote (Beschlüsse der bayrischen Chemiker über die Kaffeesorten und Kaffeesurrogate des Handels, Zeitschrift für Nahrungsmittel-Untersuchungen, Hygiene und Waarenkunde 9, 1895, 385-286). Der Sprachwandel unterstrich die wachsende Eigenständigkeit der Branche, ihre Abkehr von tradierten Formen der Billigsurrogatproduktion. Vor dem Ersten Weltkrieg wurden schließlich jährlich rund 200 Liter Ersatzkaffee pro Kopf getrunken – und zwar aus sehr unterschiedlichen Rohstoffen. 1912 dominierten Gerste (100.000 t), Zichorien (60.000 t) und Roggen (23.000 t), doch auch Zuckerstoffe (3.000 t), Feigen (1.700 t) und Eicheln (1.500 t) waren Teil der Gesamtproduktion von 193.000 t (U[we] Spiekermann, Grundlagen der modernen Getränkekultur, Aktuelle Ernährungs-Medizin 21, 1996, 29-39, hier 36).

Ein neues Produkt in einem dynamischen Markt: Kaffee HAG (Das Blatt der Hausfrau 18, 1907/08, 1230)

Hinzu kamen neue Produkte, mit denen die tradierten Vorstellungen vom Kaffee aufgebrochen wurden. Das galt etwa für Kaffee HAG, einem seit 1906 produzierten koffeinarmen Gesundheitsprodukt, das sich in den Folgejahrzehnten weltweit durchsetzen sollte. Das galt scheinbar auch für die neuen von der Lebensreform getragenen Nährsalzpräparate. Quieta war anfangs deren wichtigster Exponent – und auch hier dürfte die Hoffnung bestanden haben, einen Markenartikel mit nationaler Strahlkraft zu etablieren.

Die Vermarktung der Lebensreform: Quieta als Functional Food

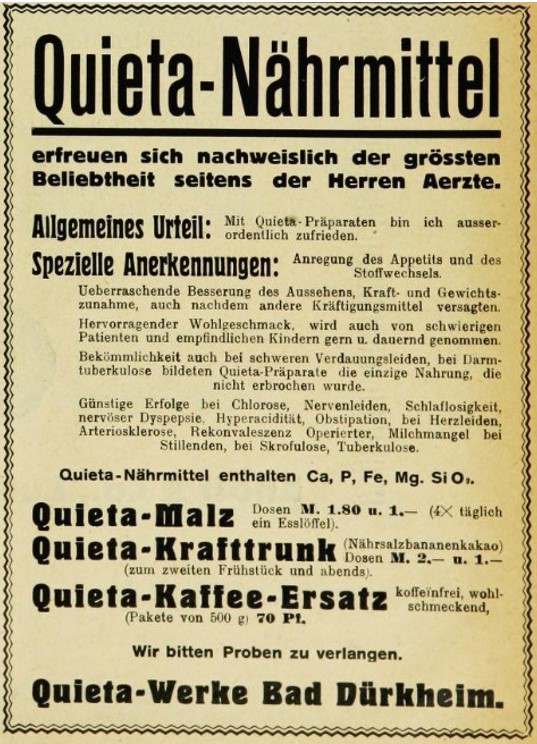

Als im Februar 1913 die ersten Anzeigen „Quieta“ bewarben, bewarben sie eben nicht einen weiteren ordinären Kaffeeersatz. Im Mittelpunkt standen vielmehr ein neuartiger Nährsalzkaffee, ferner ein aus Kakao, Bananen und Nährsalzen bestehender Krafttrunk, zudem ein Malzpräparat. Letzteres wurde über Reformhäuser, Apotheken und Drogerien vertrieben, erstere auch über den gängigen Kolonialwarenhandel. Quieta war ein Nahrungsmittel, doch vermarktet wurde es anfangs als Gesundheitsprodukt, als Functional Food.

Quieta, ein Jungbrunnen für Körper und Geist (Badische Presse 1913, Nr. 87 v. 21. Februar, 6)

Der Begriff „Nährsalz“ war vor dem Ersten Weltkrieg ein teils gekaperter Begriff, Kennzeichen für eine stärker pflanzliche und gesunde Reformkost. Eingeführt hatten ihn in den 1860er Jahren führende Vertreter der organischen Chemie, die ihr neues Stoffwechselmodell des Lebens eben nicht auf die Nährstoffgruppen Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate begrenzten. Nährsalze waren für sie die anfangs auch Asche genannten Mineralstoffe. Sie galten als anorganische Bau- und Hilfsstoffe der Körpermaschine (etwa Justus v. Liebig, Ueber den Ernährungswerth der Speisen, in: Ders., Reden und Abhandlungen, Leipzig und Heidelberg 1874, 115-147; [Carl v.] Voit, Ueber die Unterschiede der animalischen und vegetabilischen Nahrung, die Bedeutung der Nährsalze und der Genussmittel, München 1869, insb. 498-499). Populär wurde der Begriff „Nährsalze“ jedoch durch die Übernahme und Verdichtung in frühe Reformwaren: Heinrich Lahmann (1860-1905), Julius Hensel (1833-1903) und Friedrich Eduard Bilz (1842-1922) sprachen von der Entlaugung der Böden durch die moderne Agrikultur und der Entwertung der Lebensmittel durch industrielle Verarbeitung. Makroelemente wie Eisen, Kalk und Phosphor seien entscheidende Bausteine eines gesunden Lebens. Der Mensch erhielt sie durch neuartige Produkte, so konnte eine neue natürliche Balance geschaffen werden. Zahlreiche fortifizierte „Präparate“ fanden eine zahlungskräftige bürgerliche Kundschaft, etwa bei Säuglingsnahrung, Kakao und Kräftigungsmitteln. Kaffee, pardon, Kaffeeersatz folgte als Nährsalzkaffee kurz nach der Jahrhundertwende. Anfangs meist dezentral in Apotheken, Drogerien oder Reformhäusern angefertigt, nahm die Zahl standardisierter Markenangebote langsam zu. Zeitgenossen kannten Dr. Pragers, Schmidts oder aber Felkes Nährsalzkaffee. Parallel aber sprach die öffentliche Gesundheitsaufklärung weiterhin von „Nährsalzen“, verstand darunter aber wie zuvor die auch „Mineralsalze“ genannten Mineralstoffe (C[arl] Virchow, Die Bedeutung der Nährsalze, Die Gesundheit in Wort und Bild 5, 1908, 246-249). Ihre Vertreter wetterten zugleich gegen den überbürdenden Wunderglauben und die missbräuchliche kommerzielle Anwendung der wohl lebensnotwendigen, damals aber erst ansatzweise analysierten Stoffgruppe. 1918 wurde der Begriff „Nährsalze“ schließlich offiziell als irreführend eingestuft und verschwand anschließend aus dem Massenmarkt (Deutsche Nahrungsmittel-Rundschau 16, 1918, 40).

Werbung für frühe Nährsalzkaffees (Velberter Anzeiger 1904, Nr. 194 v. 19. August, 4 (l.); Rhein- und Ruhrzeitung 1905, Nr. 230 v. 30. September, 4)

„Quieta“ war eine Dachmarke, der so bezeichnete Ersatzkaffee Bestandteil eines Angebotes, dessen Konsum für alle Familienmitglieder heilsame Wirkungen besitzen sollte. Dieser Ansatz war weder neu, noch originell, eine typische Drogistenphantasie der Vorkriegszeit. Dutzende von Kräftigungsmitteln wurden zeitgleich mit ähnlichen Botschaften beworben. Für einen Eindruck reicht der gängige Klang der kleinen redaktionellen Textbeiträge der Quieta: Darin fand sich zum einen die für die Vorkriegszeit übliche Zivilisationskritik (sie sollte angesichts des sinnlosen Verreckens an den Fronten in den Folgejahren bald weniger fanfarenhaft tönen): Laster, vor allem aber „eine verkehrte Lebensweise vieler, ja der meisten Menschen“ seien lebensverkürzend. Zu wenig Schlaf, überbürdender Genussmittel- und vor allem Kaffeekonsum führten nicht nur bei Kindern zur „Entartung des Herzens“. Quieta-Kaffee-Ersatz könne dem einen Riegel vorschieben, bewirkten die darin enthaltenen Nährsalze doch „wahre Wunder“. Zudem schmecke er selbst dem Feinschmecker, sowohl pur als auch als schadenwendender Zusatz zum Bohnenkaffee (Zitate n. Was verkürzt unser Leben?, Der Volksfreund 1913, Nr. 217 v. 17. September, 2). Doch Quieta-Präparate sollten nicht nur die Gesundheit stärken, sondern zugleich den Menschen verjüngen und verschönern. Nährsalze würden die „Bildung von frischem gesundem Blut“ fördern: „Schwächliche Kinder blühen auf, Blutarme werden rotwangig, Magere erzielen gefällige Formen, Nervöse und Neurastheniker gesunden in kürzester Zeit.“ Quieta-Malz bewirke gar mehr: „Es gibt blühendes, gesundes Aussehen, kräftig intensiv und macht leistungsfähiger“ (Zitate n. „Sie sehen glänzend aus!“, Der Volksfreund 1913, Nr. 197 v. 25. August, 7). Quieta stand mit derartigen Wirkversprechen in einer langen Reihe zeitgenössischer Geheimmittel, Lifestylepräparate und Performance Food, etwa von Biomalz, Kola Dallmann oder auch Vollkornbrot. Gesunder Menschenverstand und suggestives Großsprechertum waren innig verbunden, markierten den Fortschrittsglauben dieser Zeit.

Redaktionelle Texte dieser Art waren lediglich Ergänzungen einer dominierenden Anzeigenwerbung mit eingängigen und einladenden Bildern. Das entsprach dem allgemeinen Wandel der Drucktechnik seit den späten 19. Jahrhundert. Die Werbung für die Quieta-Präparate war zugleich ansprechend und konventionell. Vor dem Ersten Weltkrieg lassen sich vier unterschiedliche Kampagnen unterscheiden, die eine stets ähnliche Werbebotschaft in veränderten Formen an die zu gewinnenden und zu verstetigenden Käufer brachten. Dies entsprach nicht nur dem seit Mitte der 1900er Jahre zunehmend unverzichtbaren Zwang zum Motivwandel. Dies verdeutlichte auch, dass sich die Quieta-Werke noch auf der Suche nach einer einheitlichen Formsprache befanden. Es gab weder einen durchweg beauftragten Werbegraphiker (wie etwa Henry van der Velde 1897/98 beim Eiweißpräparat Tropon) oder eine unternehmensinterne Werbeabteilung (wie etwa beim Mundwasser Odol seit der Jahrhundertwende). Die unterschiedlichen Motive spiegelten demnach ein Unternehmen und ein Dachmarke auf der Suche nach Kontur.

Bilder mit Botschaft und Bezugsquellen (Generalanzeiger für Bonn und Umgegend 1913, Nr. 8247 v. 8. April, 3 (l.); Fliegende Blätter 140, 1914, Nr. 3577, Beibl. 5, 7)

Erstens finden sich von Beginn an einfache, regelmäßig wiederholte Bildanzeigen. Sie enthielten bereits Slogans, allerdings recht austauschbare. Beschworen wurde der Zusatznutzen der Quieta-Nährpräparate: Gesundheit und Schönheit als Folge des Kaufs relativ hochpreisiger Artikel. Adressanten waren bürgerliche Kunden. Der Schwerpunkt lag auf Zeitungsannoncen, wenngleich auch in reichsweit gelesenen Illustrierten und Karikaturzeitschriften inseriert wurde. Regional konzentrierten sich die Anzeigen auf den badischen, hessischen und rheinisch-westfälischen Raum.

Elterliche Sorge und positive Eugenik (General-Anzeiger für Bonn und Umgebung 1913, Nr. 8476 v. 28. November, 5)

Die Einzelbildanzeigen zielten unmittelbar auf Leser und potenzielle Käufer. Seit Oktober 1913 wurden sie durch Doppelbilder ergänzt, temporär auch ersetzt. Einfache Gegensatzpaare dominierten, etwa Vorher und Nachher, Jung und Alt, Mann und Frau (General-Anzeiger für Bonn und Umgegend 1913, Nr. 8466 v. 20. November, 8; ebd., Nr. 8436 v. 17. Oktober, 12; Volksmund 1913, Nr. 84 v. 22. Oktober, 4). Damit wurden im Leben stehende und Sorge für ihre Familie tragende Konsumenten angesprochen, wurde an die individuelle Verantwortung für sich selbst und seine Lieben erinnert. Fürsorgehandeln mutierte zu Kaufhandlungen. Charakteristisch waren ferner die selten fehlenden Hinweise auf die Verkaufsstätten. Drogerien dominierten eindeutig, doch Kolonialwarenhandlungen gewannen rasch an Bedeutung. Der die Quieta leitende Alfred Kasper knüpfte also an die ihm von seinem Drogeriegeschäft bekannten Vertriebsstrukturen über den Großhandel an, erschloss aber zunehmend neue Absatzkanäle für Krafttrunk und Kaffee-Ersatz.

Experten raten, Käufer sollen folgen (Badische Presse 1913, Nr. 568 v. 5. Dezember, 14)

Gegen Jahresende 1913 folgten neue Motive: Das Querformat wurde beibehalten, die Bildelemente zurückgefahren, zugleich die Ware altbekannt beworben. An die Stelle der Alltagswelt des Konsumenten trat die Autorität des ärztlichen Experten. Sie fächerten die Gesundheitsversprechen auf, die zugleich aber allgemein genug gehalten waren, um breite Kreise zu adressieren: Nervosität, Schlafprobleme, Verdauungsbeschwerden und Blutarmut wurden angesprochen, Quieta-Präparate als Hilfe und Lösung anempfohlen. Am Ende dieser Kampagne stand schließlich eine Frontalansicht des zuvor nur seitlich gezeigten Experten, verbunden mit der Einsicht: „Sie haben keine Wahl“ (Honnefer Volkszeitung 1914, Nr. 16 v. 21. Januar, 4). Die Sorge für sich selbst und seine Lieben wandelte sich in die Verpflichtung zum Kauf der Produkte.

Wunderglaube Seit an Seit mit ärztlichen Empfehlungen (General-Anzeiger für Bonn und Umgegend 1913, Nr. 8489 v. 12. Dezember)

Die Ansätze einer klaren Kampagnenführung zerfransten jedoch angesichts einer wachsenden Motivfülle. Schon die Doppelbilder umgriffen nicht nur Alltagssituation und Familienmitglieder, sondern boten heterogen gezeichnete Ehepaare, hochherrschaftliche Diener, aber auch Zauberer (Mittelbadischer Courier 1913, Nr. 244 v. 21. Oktober, 4; Badische Neueste Nachrichten 1913, Nr. 315 v. 11. Juli, 13). Sie verwiesen aufeinander und auf die Produkte, enthielten zugleich appellativ gedoppelte Aussagen wie „Sie schlafen ruhig“, „Mütter können stillen“, „Das Herz bleibt gesund“ oder „Schwächlinge blühen auf“. Dieses Wechselspiel entsprach dem werblichen Modezwang kaleidoskopartiger Motivwechsel. Entsprechend wurde der Experte teils durch andere Personen ersetzt, oben durch einen Zauberer, doch ebenso durch einen Diener, eine bürgerliche Frau, die Dame am Jungbrunnen, auch einen antikisierenden Meisterschaftsgeher (Mittelbadischer Courier 1913, Nr. 226 v. 30. September, 4; Badische Presse 1913, Nr. 283 v. 21. Juli, 6; Aachener Anzeiger 1913, Nr. 255 v. 30. Oktober, 1; Volksmund 1913, Nr. 98 v. 10. Dezember, 4).

Familienidyll in den ersten eingetragenen Warenzeichen (Deutscher Reichsanzeiger 1914, Nr. 96 v. 24. April, 17 (l.); ebd., Nr. 241 v. 13. Oktober, 13)

Eine stärkere Markenführung baute dem 1914 vor – und für den katholischen Familienmenschen Kasper spielte die imaginierte Durchschnittsfamilie dabei eine zentrale Rolle. Erste Warenzeichen wurden mit diesem Motiv verbunden, als Rahmen zudem das verbindende Q rechtlich gesichert. Die Familienmitglieder waren Rollenträger, bündelten zugleich Altersbeschwerden, Schönheitsfragen und Erziehungsaufgaben.

Fokus auf nurmehr ein Produkt (Badische Presse 1914, Nr. 201 v. 1. Mai, 7)

Dies erlaubte unterschiedliche Perspektiven trotz einheitlicher Motivwahl. Zugleich emanzipierte sich die Quieta-Werbung von ihrem Fokus auf die gesamte Präparatepalette. Nunmehr stand jeweils ein Produkt im Mittelpunkt, nicht mehr mehrere. Obige Anzeige zeigt den damit verbundenen Wandel im Angebot: Nährsalze traten zurück, neue Gemische mit Bohnenkaffee traten in den Vordergrund: Quieta Gelbsiegel enthielt 25% Bohnenkaffee, Rotsiegel 10%, Grünsiegel dagegen keinen. Anfang 1913 hatte Quieta mit einer fortifizierten Nährsalzmischung von Gerste, Roggen und Feigen begonnen, nun wurde auch der zuvor so eifrig bekämpfte Bohnenkaffee hinzugefügt. Das verbesserte den Geschmack, führte zugleich zu einer preislichen Abstufung des Angebotes. Dies sollte sich als ein Erfolgsrezept herausstellen – und besiegelte zugleich den Bruch mit der einseitigen Fokussierung auf ein Nischenprodukt wie Nährsalzkaffee.

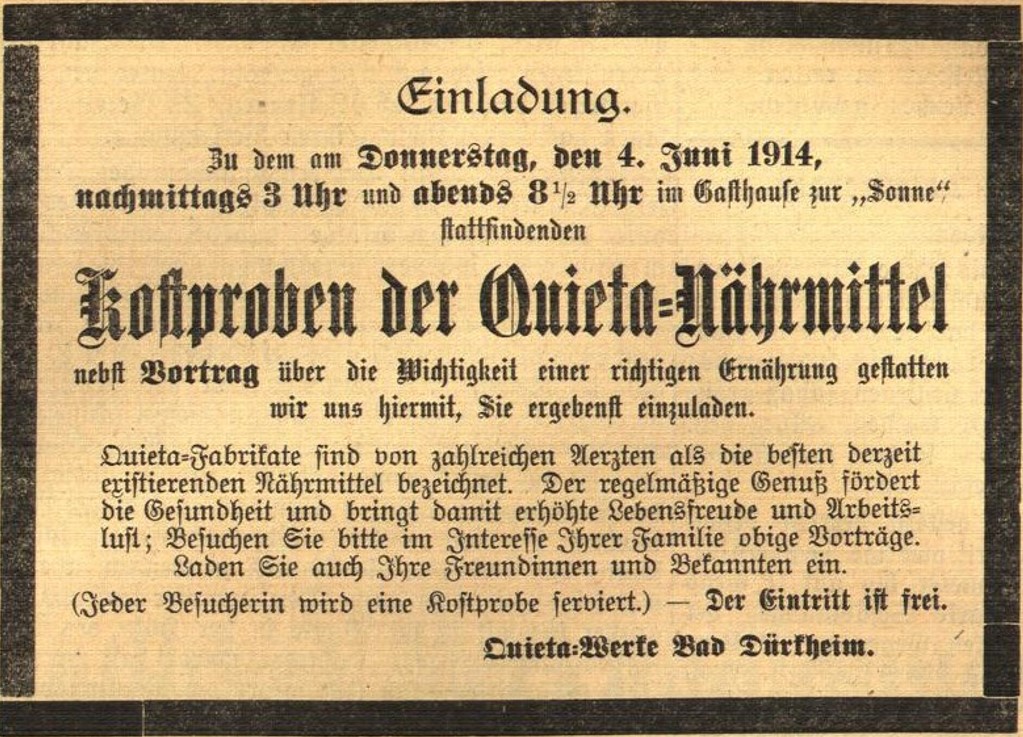

Die Werbepalette der Quieta umfasste vor dem Ersten Weltkrieg mehr als die hier vorgestellten vier Kampagnen. Das galt nicht allein für weitere Motive, etwa handschriftlich gehaltene Anzeigen (Mittelbadischer Courier 1914, Nr. 144 v. 25. Juni, 4; Badische Presse 1914, Nr. 318 v. 13. Juli, 8). Dies galt insbesondere für den Direktabsatz vor Ort. Wie schon zuvor Suppenpräparate, Konservierungsgeräte oder Kochkisten wurden auch Quieta-Präparate vor Ort präsentiert – mit einem „wissenschaftlichen“ Vortrag – und dann gemeinsam verkostet. Derartige Verkaufsveranstaltungen nutzte die Firma zugleich, um anschließend darüber sachlich-preisend zu berichten (Badische Presse 1914, Nr. 243 v. 27. Mai, 19; Der Volksfreund 1914, Nr. 126 v. 3. Juni, 4). Die Trennung von redaktionellem und Werbeteil wurde so perforiert, denn, oh Wunder, „die Besucher zeigten großes Interesse und waren besonders von dem vorzüglichen Geschmack des Quieta-Kaffees überrascht“ (Der Volksfreund 1914, Nr. 123 v. 19. Mai, 6). Weitere Anzeigen waren der Dank für diese PR-Artikel.

Proben und Produktpropaganda 1914 (Mittelbadischer Courier 1914, Nr. 20 v. 30. Mai, 4)

Daneben traten die damals üblichen Werbemittel, nämlich kleine Broschüren, farbig gehaltene Werbeflugblätter, Sammelmarken, Aufsteller und Plakate für die Läden. Sie sind vereinzelt erhalten, waren zugleich markante und flüchtige Begleiter des damaligen Alltagskonsums.

Slogan und Bild zur Kundenansprache in einem Flugblatt (Mittelbadischer Courier 1914, Nr. 80 v. 6. April, Beilage)

Nicht vergessen werden sollte schließlich, dass neben dieser Konsumentenwerbung von Beginn an auch Institutionen umworben wurden, etwa Krankenhäuser und Gefängnisse, Kasernen und Pensionen. Sie erforderten eine gesonderte, häufig sachlicher gehaltene Sprache. Die aufgrund von Rabatten niedrigeren Preise wurden durch große Bestellmengen mehr als wettgemacht.

Seriöse Werbeansprache der Herren Ärzte (Münchener Medizinische Wochenschrift 60, 1913, Nr. 47, Anzeigen, 25)

Ein letzter Punkt: Die beträchtliche Arbeit für die Präsentation und die Vermarktung eines Produktes wird häufig unterschätzt, geht unter im Rauschen der Röstapparate, im Rascheln in der Packabteilung. Die Quieta etablierte von Beginn an eigenständige Werbung mit eigenständigen Werbefiguren. Doch die grundlegenden Ideen hatten andere Anbieter zuvor bereits entwickelt und präsentiert. Quieta griff sie auf und variierte sie. Die Firma übernahm von anderen Anbietern, die Anlehnung an Kaffee HAG war nur eines von vielen Beispielen.

Kaffeeinnovationen und ihre Verpackungen (Über Land und Meer 103, 1910, 635 (l.); Deutscher Reichsanzeiger 1918, Nr. 76 v. 30. März, 24)

Halten wir also fest, dass die Quieta-Präparate anfangs als Functional Food beworben wurden. Diese Ausrichtung hatte ihre Tücken, da die Werbeaussagen für „Geheimmittel“ einer steten öffentlichen Kritik unterworfen waren. Ihr Reiz lag allerdings in hohen Gewinnspannen, mit denen man in wenigen Jahren sein Säckel füllen könne. Zwei Elemente unterschieden die Quieta-Werke jedoch von derartiger Konkurrenz: Zum einen versuchte Alfred Kasper aus einem billigen Ersatzprodukt ein modernes Lifestyleprodukt zu machen. Nicht mehr länger die Nische, sondern der Massenmarkt war sein Ziel. Dieses Ziel scheiterte bereits im ersten Jahr, der Übergang vom Nährsalzkaffee zur Mischung von Ersatz- und Bohnenkaffee unterstrich dies. Die Quieta-Werke meisterten zweitens diese Phase, anders als viele ähnliche Unternehmen dieser Zeit. Die gescheiterten fortschrittlichen Reformpräparate setzten die Suche nach neuen fortschrittlichen Angeboten frei. Kasper war dazu in der Lage, denn bereits vor, vor allem aber nach dem Weltkrieg präsentierte er Quieta als eine wirkliche Alternative in einem den Gegensatz von Bohnen- und Ersatzkaffee pflegenden Markt. Doch bevor wir dies genauer untersuchen, sind einige Informationen zum Unternehmen und dem bereits erwähnten Unternehmer erforderlich.

Ein Drogist auf dem Weg nach oben: Alfred Kasper und Grundkonturen der frühen Firmengeschichte

Die Geschichte der Quieta-Werke war bisher keine Thema wissenschaftlicher Analyse; doch sie bildete bereits den Resonanzboden für einen Roman (Karin Tempel, Mandeljahre, München 2015): Geschichte wurden darin als Steinbruch genutzt, als Hintergrund für eine imaginierte Liebesgeschichte (Kultur Bad Dürkheim Digital 2020 | Mandeljahre – YouTube). Das mag (abseits zahlreicher sachlicher Fehler, Verkürzungen und der Fehlzeichnung einzelner Akteure) legitim sein, widerspricht jedoch dem Grundimpetus wissenschaftlicher Arbeit. Deren Lektüre mag weniger unterhaltsam sein. Doch sie hat den Charme empirisch nachvollziehbarer „Wahrheit“. Sie ist zugleich Ausdruck einer wissenschaftlichen Entdeckerfreude, die dem Roman fern liegt, da in diesem Genre Sperriges und Widerständiges stets „phantasievoll“ beiseite gewischt werden kann und wird. Romane haben ihren eigenen Wert, doch sie sind häufig nicht mehr als Ersatzmittel für den klaren, ungeschminkten Blick auf die (historische) „Realität“.

Die Geschichte der Quieta war immer auch die Geschichte des 1880 im sächsischen Hainichen geborenen [Karl] Alfred Kasper (NARA Washington, DC, Passenger and Crew Lists of Vessels Arriving at and Departing from Ogdenburg, New York, Microfilm Serial T715). Sein Vater Max Kasper hatte die 1895 vom Chemiker Ernst Stutzmann (1864-1927) in Dürkheim gegründete „Medizinal-Drogerie zum rothen Kreuz“ übernommen (Deutscher Reichsanzeiger 1906, Nr. 51 v. 28. Februar, 14). Dürkheim, ab 1904 Bad, war eine westlich von Mannheim gelegene Mittelstadt in der Pfalz, Teil des Königreichs Bayern. Stutzmann war dagegen in Hessen, Baden und Bayern aktiv. Gut vernetzt, führte er, nicht immer erfolgreich, das Farbwerk Birkenau, die Vereinigten Farbenfabriken Weinheim, eine 1906 in Konkurs gegangene Mannheimer Handelsfirma, nach der Konsolidierung dort auch eine Seifenfabrik. Seine dann von Max Kasper übernommene Drogerie war mit einem chemischen Laboratorium verbunden (Bayerische Handelszeitung 25, 1895, 397). Nach dessen Tod ging sie im Februar 1907 an seine Frau Klara Elisabeth Kasper über (Deutscher Reichsanzeiger 1907, Nr. 46 v. 19. Februar, 16). Schon im Juni trat ihr Sohn Alfred an ihre Stelle (Ebd., Nr. 143 v. 21. Juni, 12). Er hatte seine Ausbildung in Wien abgeschlossen, wo er 1902 Mitglied der dortigen Drogistenvereinigung wurde (Drogisten-Zeitung 17: 1902, 51; ebd. 22, 1907, 207).

Dem jungen Drogisten wurde Anfang 1908 das Warenzeichen „Quieta“ zugestanden, das er wahrscheinlich nutzte, um Eigenprodukte vor Ort zu entwickeln und zu verkaufen (Apotheker-Zeitung 23, 1908, 247). Der vom lateinischen „quies“ abgeleitete Begriff stand für „Ruhe“ resp. „Erholung“. Zeitgenössisch war er ein viel verwandter Bestandteil des von Otto von Bismarck (1815-1898) in seiner Friedrichsruher Ansprache vom 14. April 1891 ins politische Gedächtnis gerufene Sallust-Zitats „quieta non movere“. Etwas, was ruhig liegt nicht zu stören, es erst dann anzugehen, wenn es notwendig war – das erschien dem kurz zuvor entlassenen Reichskanzler als Grundprinzip konservativer Gesinnung. Zugleich aber war der Begriff modisch, stand in der langen, langen Reihe von Kunstworten lateinisch-griechischen Ursprungs, mit denen damals zahllose medizinische und pharmazeutische Präparate benannt wurden. Diese Spannung von Tradition und Innovation dürfte Teil der Lebensphilosophie des Katholiken Alfred Kasper gewesen sein, der den Kommerzienrat-Titel erstrebte und erhielt, dem 1922 aber auch das goldene Ehrenkreuz pro Ecclesia et Pontifice von Papst Pius XI. verliehen wurde (Sächsische Volkszeitung 1922, Nr. 251 v. 14. Dezember, 3).

Die von Kasper geleitete, in der Kurgartenstraße 1 gelegene „Medizinal-Drogerie Dr. E. Stutzmann“ ging 1922, also vor Kaspers Umzug nach Leipzig, schließlich auf seinen Schwager Kurt Opitz über (Deutscher Reichsanzeiger 1922, Nr. 154 v. 22. Juli, 23). Die operative Leitung hatte schon in der Dekade zuvor in dessen und Curt Otto Fischers Händen gelegen. 1912 schied Kaspers Mutter aus der Drogerie aus, Alfred Kasper übernahm sie als alleiniger Gesellschafter (Deutscher Reichsanzeiger 1912, Nr. 143 v. 21. Juni, 12). Anfang November 1912 gründete er schließlich in der Friedelsheimer Straße die „Quietawerke Alfred Kasper“ in Bad Dürkheim zwecks „Herstellung von diätetischen Nährmitteln und pharmazeutischen Präparaten“ (Deutscher Reichsanzeiger 1912, Nr. 271 v. 13. November, 13). Auch wenn in der Werbung später mehrfach auf den Eintritts Kaspers in die elterliche Drogerie im Jahre 1907 verwiesen wurde (Riesaer Tagblatt 1932, Nr. 135 v. 11. Juni,, 2), um der Firma dadurch eine weiter zurückreichende Tradition zuzuweisen, so galt innerhalb der Firma doch 1912 als der eigentliche Beginn der Nähr- und Kaffeemittelproduktion (Volksfreund 1922, Nr. 275 v. 24. November, 5; Badische Neueste Nachrichten 1949, Nr. 239 v. 3. Dezember, 11).

Mitglieder der Familie Opitz bei der Arbeit in den Quieta-Werken Bad Dürkheim 1919. Rechts Kurt Opitz, davor seine Schwester Käthe Kasper, Gattin von Alfred Kasper (Stadtmuseum Bad Dürkheim, Foto-Sammlung Adolf Krapp, Ordner 8; Museumsgesellschaft Bad Dürkheim e.V. [CC BY-NC-SA])

Die Quieta war ein Familienunternehmen: 1914 erhielt Kaspers Gattin Käthe, geb. Opitz, Prokura sowohl für die Drogerie als auch die Quieta (Deutscher Reichsanzeiger 1914, Nr. 197 v. 22. August, 10). Dennoch unterminierten die Folgen des Ersten Weltkrieges die wirtschaftlichen Grundlagen der Bad Dürkheimer Firma. Die Pfalz wurde 1919 von französischen Truppen besetzt, der Versailler Vertrag sah eine Räumung erst im Jahre 1935 vor. Dies bedeutete Zollprobleme und Rechtsunsicherheit, zudem die Gefahr möglicher Zwangsverwaltung, galten die dortigen Unternehmen doch als produktive Pfänder zur Sicherstellung der dem Deutschen Reich auferlegten Reparationszahlungen. Noch 1924 musste die Produktion in Bad Dürkheim aufgrund fehlender Ausfuhrgenehmigungen zeitweilig eingeschränkt werden (Sächsische Volkszeitung 1924, Nr. 173 v. 27. Juli, 4). Parallel unterstützte die französische Besatzungsmacht separatistische Kräfte. Alfred Kasper, dessen Werk der größte industrielle Arbeitgeber in Bad Dürkheim war, wurde denunziert und sah sich zu öffentlichen Erklärungen genötigt.

Loyalitätserklärung für das Deutsche Reich 1919 (Münchner Neueste Nachrichten 1919, Nr. 234 v. 17. Juni, 7 (l.); Kölnische Zeitung 1919, Nr. 486 v. 13. Juni, 2)

Die betrieblichen Konsequenzen waren einschneidend. Kasper errichtete 1919 eine zweite Produktionsstätte im bayerischen Augsburg, in der Holzbachstraße 2 am dortigen Fabrikkanal. 1921 begann dann die Verlagerung des Firmensitzes nach Leipzig, wo die dritte Fabrikationsstätte 1922 in der Wittenberger Straße 5 ihren Betrieb aufnahm (Deutscher Reichsanzeiger 1922, Nr. 132 v. 9. Juni, 15; ebd. Nr. 159 v. 21. Juli, 21). Auch in Altona wurde von 1923 bis 1925 eine Zweigniederlassung für den Vertrieb betrieben (Hamburger Correspondent 1923, Nr. 74 v. 14. Februar, 7; Deutscher Reichsanzeiger 1925, Nr. 14 v. 17. Januar). Eine weitere Dependance gab es zwischen 1925 und 1934 in Berlin-Charlottenburg (Deutscher Reichsanzeiger 1925, Nr. 31 v. 26. Februar, 12; ebd. 1934, Nr. 267 v. 14. November, 5). Bad Dürkheim stand nicht mehr im Mittelpunkt der Quieta-Aktivitäten, Alfred Kasper zog nach Leipzig, in die Karl-Tauchnitz-Straße 15 (Leipziger Adreß-Buch 101, 1922, 434).

Die Belegschaft der Quieta in Bad Dürkheim 1920: Alfred Kasper in der Mitte der ersten Reihe, daneben seine Gattin Käthe, vor beiden die Söhne Fred und Helmut (Stadtmuseum Bad Dürkheim, Foto-Sammlung Adolf Krapp, Ordner 8; Museumsgesellschaft Bad Dürkheim e.V. [CC BY-NC-SA])

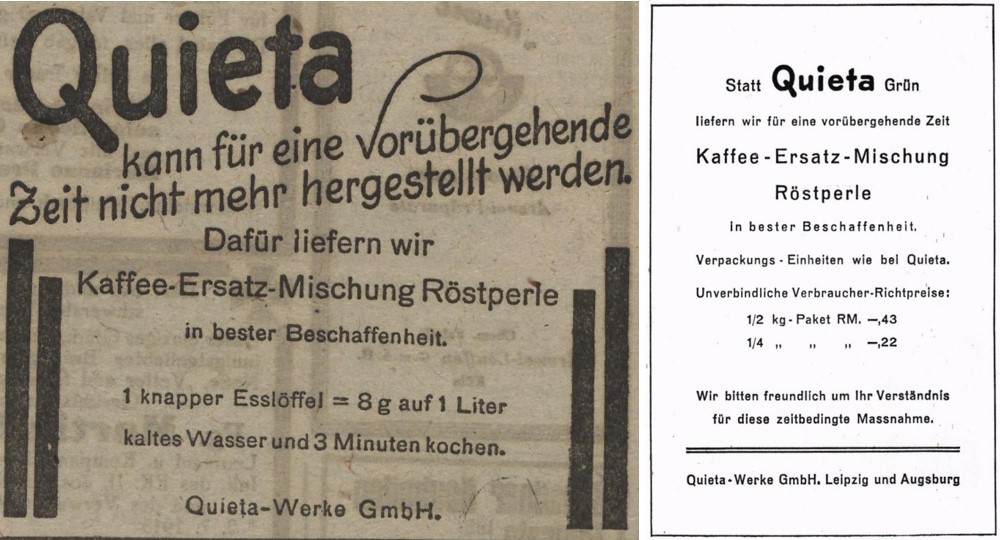

Weltkrieg als Wegmarke: Billiger und guter Ersatzkaffee als Ziel

Die Verlagerung des Firmensitzes war mehr als eine Folge der französischen Besatzungsherrschaft. Sie war zugleich eine Neuerfindung der Quieta-Werke, die eben nicht an die anfänglichen Ideen eines Nährsalzkaffees anknüpften, sondern sich in einen Massenproduzenten neuartigen, fortschrittlichen Ersatzkaffees wandelten. Eine Million Hausfrauen nutzten nach eigenen Angaben 1923 täglich ihre Produkte (Vorwärts 1923, Nr. 126 v. 16. März, 8). Quieta stand zwischen Bohnen- und Ersatzkaffee: „Quieta ist eigentlich nicht als Kaffeeersatz zu bezeichnen, sondern es ist gemahlener Bohnenkaffee, der mit Malzkaffeepulver verdünnt ist. Die einzelnen Sorten enthalten 10, 20 und 50 v.H. Bohnenkaffee und können auch zur Streckung von Bohnenkaffee im Haushalte empfohlen werden“ (Pharmazeutische Zentralhalle für Deutschland 62, 1921, 660). Wie schon 1914/15 besetzte Quieta eine nun allerdings breite Nische innerhalb der weiten Palette von Bohnenkaffee und Kaffeemitteln. Festzuhalten ist, dass sich die Zusammensetzung von Quieta während des Krieges, der Nachkriegszeit und wahrscheinlich auch während der Inflation wiederholt änderte. Chemiker bezeichneten Quieta Grün zu dieser Zeit als eine Mischung aus Gerste und Zichorie, ein „braunes, ungleichmäßiges Pulver“, „nach Zichorie“ riechend, geschmacklich von Zichorien dominiert, mit Nuancen von Getreide (Wilhelm Meyer, Aguma-Gerstenkaffee und andere Kaffee-Ersatzstoffe (Ein Vergleich), Pharmazeutische Zentralhalle für Deutschland 64, 1923, 477-480, hier 479). Dem damit zubereiteten Getränk billigten sie ein „angenehmes Aroma und guten Geschmack“ zu. Auch mit süßlich anmutenden Feigenzusätzen wurde experimentiert.

Die Frage ist, warum und wie dieser Wandel erfolgte: Offenkundig geriet der Absatz der anfangs angebotenen Nährsalzpräparate rasch an seine Grenzen. Das galt geschmacklich aber auch preislich. Erste Konsequenzen hieraus wurden bereits 1914 gezogen. Alfred Kasper passte sich der Marktlage und dem Verbrauchergeschmack an – und entwickelte daraus während des Krieges eine Produktstrategie, die auch abseits seines Heimatortes Bad Dürkheim tragen konnte. Dieser Wandel wurde durch die tiefgreifenden Veränderungen der Kaffee- und Kaffeemittelversorgung während des Ersten Weltkrieges entscheidend beeinflusst.

Verhaltene, aber doch neue Werbemotive zu Beginn des Weltkrieges (Aachener Anzeiger 1915, Nr. 94 v. 22. April, 3 (l.); ebd., Nr. 91 v. 18. April, 3)

Die Quieta hatte ihre Anzeigenwerbung schon Mitte 1914 deutlich reduziert, stellte sie Anfang des Krieges dann ein. Quieta wurde nicht als „Liebesgabe“ beworben, das geschah durch die Händler (Karlsruher Tagblatt 1915, Nr. 42 v. 11. Februar, 4). Der Anzeigenstopp endete erst 1921 – von wenigen Ausnahmen abgesehen. Solche bewarben Quieta im alten Schema mit neuen Motiven und dem Quieta-Q. Produktwerbung wurde allein noch von Einzelhändlern betrieben, die anfangs den Abverkauf des verbleibenden Nährsalzkaffees, dann auch die neuen Bohnenkaffeemischungen bewarben (Pforzheimer Anzeiger 1915, Nr. 26 v. 1. Februar, 3; ebd., Nr. 82 v. 9. April, 4).

Bemühen um Rohware 1916 (Kölnische Zeitung 1916, Nr. 894 v. 2. September, 4 (l.); ebd., Nr. 626 v. 22. Juni, 3)

Die schon in den ersten Kriegswochen offenkundigen Versorgungsprobleme veränderten die unternehmerischen Aufgaben tiefgreifend. Es bildete sich ein Verkäufermarkt, bei dem Ware auch ohne Werbung einfach und zu attraktiven Preisen abzusetzen war. Knapp wurden dagegen erst Arbeitskräfte, dann Betriebsstoffe und schließlich die Rohware. Die völkerrechtswidrige britische Seeblockade unterband einen Großteil der Kaffeeimporte, ab 1915 wurden aber auch Gerste, Roggen, Weizen und Zichorien kontingentiert. Schon 1916 waren die Vorräte praktisch erschöpft, so dass die Quieta-Werke ihre Bohnenkaffeemischungen kaum mehr produzieren konnten.

Hinzu kamen die Fährnisse der Kriegsernährungswirtschaft, darunter nicht nur die massiven Eingriffe in die Preisgestaltung. Malz- und Kornkaffee waren etablierte Produkte, daher nicht zulassungspflichtig. Die neuen Mischprodukte der Quieta mussten dagegen ein während des Krieges zur Überwachung des Wildwuchses der Ersatzmittelwirtschaft etabliertes Genehmigungsverfahren durchlaufen. Dies war in jedem Einzelstaat erforderlich. Quieta-Rot- und Gelbsiegel wurden in Bayern am 19. März 1917 zugelassen, in Sachsen Rot-, Gelb- und Grünsiegel dagegen erst am 9. Juni (Münchner Neueste Nachrichten 1917, Nr. 180 v. 11. April, 6; Sächsische Staatszeitung 1917, Nr. 133 v. 12. Juni, 5). Der neu ins Sortiment aufgenommene Quieta-Tee folgte, in Baden am 8. Dezember 1917 (Karlsruher Zeitung 1917, Nr. 336 v. 9. Dezember, 4). Hinzu kamen neuartige Kennzeichnungs- und Verpackungsvorgaben durch die Verordnung über Kaffee-Ersatzmittel vom 16. November 1917 – und auch eine wachsende Konkurrenz im schmaler werdenden Markt. Obwohl die ca. 250 vor dem Krieg bestehenden Ersatzkaffeefabriken beträchtliche freie Kapazitäten hatten, nahm deren Zahl bis 1916 auf 560 zu (Fritz Bürstner, Die Kaffee-Ersatzmittel vor und während der Kriegszeit, Berlin 1918, 29). Insgesamt wuchsen die bürokratischen Lasten der Quieta. Paradox war, dass ihre Angebote erst während des Krieges den staatlichen Stempel der Ersatzmittel aufgedrückt bekamen – wodurch diese neuen Kaffeemittelangebote nun erst zu geringwertigem Ersatz sowohl für Bohnenkaffee als auch für den gängigen Ersatzkaffee der Vorkriegszeit wurden.

Rechtssicherheit für die Ersatzkaffeepackungen: Rotsiegel als Beispiel (Deutscher Reichsanzeiger 1917, Nr. 259 v. 31. Oktober, 13)

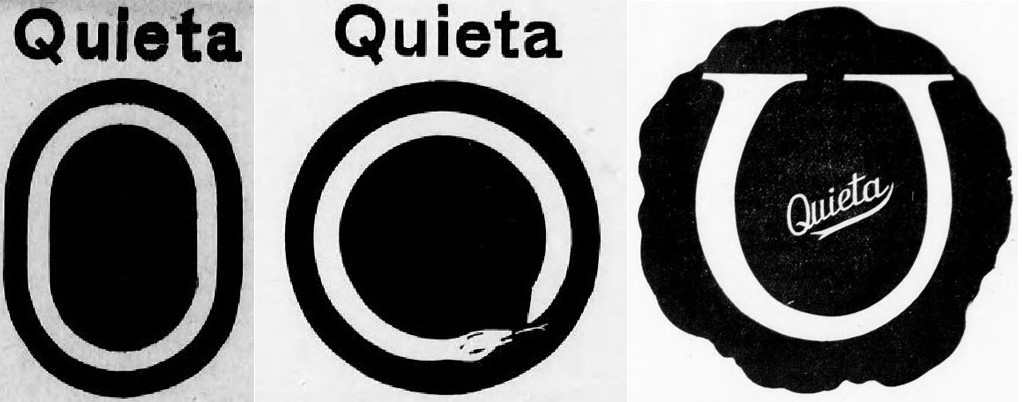

Ein weiteres Paradoxon lässt sich anfügen: Erst während des Krieges ging Alfred Kasper die zeichenrechtlichen Maßnahmen an, die erforderlich waren, um Quieta als starke Marke im Massenmarkt zu etablieren. Den Bedrückungen des Krieges zum Trotz antizipierte er 1917/18 die künftige Dachmarke Quieta, deren Konturen dann nochmals Anfang der 1920er Jahre ergänzt wurden. Drei Schritte waren dabei zu unterschieden: Erstens sicherte Kasper das Wortzeichen Quieta. Das aber nicht nur direkt, sondern insbesondere durch sog. Defensivzeichen wie etwa Guida, Kwitta, Kwieta, Quitin, Quitol, Quitur, Quitesa, Quit, Quinta, Kwieta oder Quietsch (Deutscher Reichsanzeiger 1917, Nr. 308 v. 31. Dezember, 14; ebd., Nr. 207 v. 31. August, 12 und 13; ebd., Nr. 180 v. 31. Juli, 13; ebd. 1918, Nr. 51 v. 28. Februar, 20). Konkurrenten schreckte Kasper zweitens auch durch die zuvor vor allem in der Margarineindustrie üblichen zeichenrechtliche Sicherung der einzelnen Verpackungen ab. Dies betraf die Gesamtausstattung. Drittens wurden aber auch Einzelelemente gesondert eingetragen, etwa die Slogans „In der Tat! Delikat“ oder auch „In der Tat Frau Rat delikat!“ (Ebd. 1917, Nr. 259 v. 31. Oktober, 14; ebd., Nr. 53 v. 2. März, 14). Sie konnten damit gefahrlos auch einzeln eingesetzt werden. Ähnliches galt für Varianten des Quieta-Q, die einerseits das Hauptzeichen sicherten, anderseits mögliche Alternativen in der Hinterhand beließen. Auch Produktbezeichnungen fielen darunter, denn neben den etablierten Siegel-Begriffen wurden auch Warenzeichen wie Gold-, Rot-, Grünpunkt usw. geschützt (Ebd. 1918, Nr. 151 v. 29. Juni, 29).

Varianten des Quieta-Warenzeichens (Deutscher Reichsanzeiger 1917, Nr. 207 v. 31. August, 14 (l.); ebd., Nr. 284 v. 30. November, 16; ebd. 1918, Nr. 51 v. 28. Februar, 20 (r.))

In alledem zeigte sich die unternehmerische Weitsicht Alfred Kaspers, der die weitere Entwicklung seines Unternehmens möglichst präzise planen wollte, mochten sich die verändernden Rahmenbedingungen auch letztlich als stärker erweisen. Dies ging allerdings auch in Pedanterie und Gängelei von Geschäftspartnern und Zeitungen über. Als sich beispielsweise Ende 1917 ein Münchner Kolumnist über die unklare Zusammensetzung der Quieta-Ersatzmittel mokierte, forderte die Firma gleich eine Richtigstellung. Die launige Reposte ließ nicht auf sich warten: Quieta wurde gelobt als besänftigendes Getränk für das Warten in den Lebensmittelpolonaisen und als „Gegenmittel gegen den echten Bohnenkaffee, den man ohnehin nicht haben kann“ (Quieta (-Kaffee) – non movere, Münchner Neueste Nachrichten 1918, Nr. 23 v. 14. Januar, General-Anzeiger, 1 resp. Das tägliche Brot, ebd. 1917, Nr. 634 v. 15. Dezember, General-Anzeiger, 1). Das entsprach nicht Kaspers Bild von seinem Kaffeeprodukt, wohl aber der Realität unzureichender Alltagsversorgung.

Moderne Werbung auf der Höhe der Zeit: Tiere, Kannen und Familiengespräche

Die Verlagerung des Firmensitzes nach Leipzig brachte 1921 beträchtliche Änderungen mit sich. Obwohl Kasper die vollständige Kontrolle über seine Unternehmen behielt, erweiterte sich erstens der Kranz verantwortlicher Manager. Hans Evers und Georg Laskowski wurden Prokuristen, ebenso Kaspers Gattin Helene Katharine („Käthe“) (Deutscher Reichsanzeiger 1922, Nr. 159 v. 21. Juli, 21). Die Quieta-Werke blieben ein Familienbetrieb, doch zugleich begann die Integration qualifizierten Führungspersonals (Ebd. 1923, Nr. 9 v. 11. Januar, 16). Zweitens wurde die Betriebsstruktur optimiert. Es gab künftig zwei von Alfred Kasper geleitete Gesellschaften, die eine in Bad Dürkheim, die andere in Leipzig. Augsburg war lediglich noch Fabrikationsort. Zudem trennte man Produktion und Vertrieb, etablierte eigenständige Verkaufszentralen, die großenteils in Personalunion geführt wurden (Ebd., Nr. 132 v. 9. Juni, 15). Betriebliche Risiken wurden so minimiert, auch steuerliche Überlegungen dürften eine Rolle gespielt haben. Zugleich schuf man dadurch Rahmenbedingungen für weiteres Wachstum. Bis in die späten 1930er Jahre sollte der Ersatzkaffeekonsum im Deutschen Reiche trotz der Bevölkerungsverluste um 30 % steigen (Spiekermann, 1996, 36).

Beispiele für warenrechtlich geschützte Logos der Quieta-Werke (Deutscher Reichsanzeiger 1923, Nr. 64 v. 16. März, 21 (l.); ebd., Nr. 21 v. 9. Januar, 7; ebd. 1923, Nr. 143 v. 22. Juni, 17 (r.))

Drittens gab es eine weitere Umgestaltung der Warenzeichen, also der Grundlagen für das Marketing der Quieta-Werke. Neue Logos wurden rechtlich abgesichert, zumeist gruppiert um verschiedene Variationen des Firmen-Q. Hinzu kamen neue Slogans, etwa „Quieta ist Qualität“ oder „Quieta Etwas für Feinschmecker“ (Deutscher Reichsanzeiger 1921, Nr. 87 v. 15. April, 25; ebd., Nr. 127 v. 3. Juni, 22), aber auch neue Verpackungen für Quieta Gold (40 % Bohnenkaffee), Gelb (25 %) und Rot (10 %) (ebd., Nr. 130 v. 7. Juni, 19), ferner erste Kaffeekannen als Warenzeichen (ebd. 1921, Nr. 100 v. 30. April, 1). Viertens intensivierte man ab Mitte 1921 die Quieta-Werbung. Zum einen wurde mit Ivo Puhonny (1876-1940) einer der damals führenden deutschen Werbegraphiker gewonnen. Er war bekannt für seine Vorkriegsentwürfe für Sunlicht, Meßmer, Kupferberg, Dallmann, vor allem aber für die Palmin- und Palmona-Plakate für Heinrich Schlinck (1840-1909). In den 1920er Jahren gestaltete er den Markenauftritt der Batschari-Zigaretten. Mit Puhonnys Engagement trat Quieta in die erste Liga der Markenartikelproduzenten ein.

Puhonnys Leitentwurf und Familienreminiszenzen auf dem Kaffeetisch (Remscheider General-Anzeiger 1921, Nr. 199 v. 23. Juli, 10 (l.); Solinger Tageblatt 1921, Nr. 188 v. 21. August, 10)

Zum anderen investierte die Firma ab 1922 in erste Werbefilme: Bei der Leipziger Dux-Film wurden einfache Bildstreifen in Auftrag gegeben: „Quieta gibt guten Kaffee“ hieß es nun auf der Leinwand, oder auch „Quieta Gold, die Qualitätsmarke für Feinschmecker“ (Bundesarchiv Berlin R 9346 I 4182; ebd. 4183). Wichtiger noch war der 1923 entstandene Industriefilm „Ein Blick in die Quieta-Werke“, der über siebzehn Stationen die Produktion der Quieta-Mischungen in Leipzig dokumentierte (Ebd., 4593). Kasper schuf damit Rahmenbedingungen für einen modernen Markenartikel. Doch die Härten dieser Zeit sollten nicht vergessen werden. Die Quieta-Werke in Bad Dürkheim waren durch eine Zollgrenze von den rechtsrheinischen Gebieten getrennt. Man bat „die schwerkämpfende Industrie“ beim Einkauf zu bevorzugen (Badische Presse 1921, Nr. 341 v. 26. Juli, 3). Auch das zehnjährige Firmenjubiläum wurde 1922 nicht groß gefeiert (Der Volksfreund 1922, Nr. 275 v. 24. November 1922, 5). Dennoch hatten Kaspers Strukturentscheidungen die Quieta-Werke kampagnenfähig gemacht. Vier Werbekampagnen seien hervorgehoben.

Tiere als Menschen (Badischer Beobachter 1922, Nr. 156 v. 11. Juli, 4 (l.); Echo der Gegenwart 1922, Nr. 156 v. 7. Juli, 8)

Den Anfang machte eine zehnteilige Kampagne, die 1922/23 Tiere nutzte, um Aufmerksamkeit auf Quieta-Produkte zu lenken. Hahn und Huhn, Maus und Gans, ferner Rabe, Fuchs, Papagei, sowie Hund und Katze repräsentierten nicht nur Vierbeiner, sondern auch die bürgerliche Familie und ihr Umfeld. Quieta wurde präsentiert als Übergangsware, als Näherung an die vermeintliche Bohnenkaffeezeit der Vorkriegsjahre. Die Quieta-Mischungen waren billiger, bewahrten aber doch den Geschmack der guten, alten Zeit. Zugleich waren sie gesunder als die reine Dröhnung voller Koffein. Quieta hob sich damit deutlich von der Werbung unmittelbarer Konkurrenten ab. Die Mischung war ein Fortschritt etwa gegenüber Kathreiners Malzkaffee, den Hausfrauen damals mit etwas Bohnenkaffee verbessern sollten (Karlsruher Zeitung 1922, Nr. 245 v. 20. Oktober, 3). Quieta war bequemer handhabbar.

Mit ihren Werbeaktivitäten gewannen die Quieta-Werke zugleich Macht über die Inserenten. Illustrierte wurden von Kasper nur selten genutzt, Quietas Bühne waren eher Tageszeitungen. Ihre kleinteilige Macht wusste die Firma reichsweit zu nutzen: Die Quieta-Werke befanden sich schon 1921 auf einer Art schwarzen Liste von Firmen, die ihre Anzeigenmacht nutzten, um Zeitungen für ihre geschäftlichen Zwecke einzuspannen (Zeitungs-Verlag 1921, Nr. 29 v. 22. Juni, Sp. 962). Die Vorgaben waren harsch (Ungehörige Zumutungen eines Inserenten, Zeitungs-Verlag 1924, Nr. 11 v. 14. März, Sp. 378-379): Anzeigenkunden mussten die Anzeigen sichtbar in den Ecken platzieren, zudem kostenlose redaktionelle Notizen kostenlos schalten. Das gilt es auch bei den folgenden Kampagnen zu bedenken.

Beispiele für den Einsatz der menschelnden Kaffeekanne (Münsterische Zeitung 1923, Nr. 87 v. 5. März, 2 (l.); Badischer Beobachter 1923, Nr. 63 v. 16. März, 4; Vorwärts 1923, Nr. 178 v. 14. April, 8 (r.))

Nach den Tiermotiven folgten menschelnde Kaffeekannen. Sie entsprachen dem Produkt, überbrückten zugleich die Spannung zwischen Ersatz- und Bohnenkaffe, denn sie alle wurden in Kannen mit heißem Wasser gekocht. Eine erste Serie repetierte immer wieder sechs Motive, konzentrierte sich dabei auf einfache Slogans. Die Mischungen von Quieta wurden von simplem Kaffeeersatz abgehoben, zugleich dessen Preiswürdigkeit hervorgehoben.

Die menschelnde Kaffeekanne in unterschiedlichen Teilkampagnen im Winter 1923/24 (Hannoversche Hausfrau 21, 1923/24, Nr. 20, III (l.); Münchner Neueste Nachrichten 1923, Nr. 340 v. 15. Dezember, 11; Sieg-Post 1924, Nr. 30 v. 5. Februar, 4 (r.))

Das Motiv bot Humor, Alltagsfreuden in einem Umfeld von Hyperinflation und Ermächtigungsgesetz, von Ruhrbesetzung und nahendem Staatsbankrott. Die Kaffeekanne war Rückzugssymbol, verteidigte immer auch das deutsche Heim, die deutsche Eigenart. Eine weitere Serie folgte 1924/25, ließ typenhaft Hausherr, Hausfrau, Kind, Köchin und Feinschmecker zu Worte kommen – wenngleich aus dem Inneren von Kaffeekannen. Und zwischendurch trieben die Kannen Sport, deutschen Wintersport, ließen sich durch die Zeitläufte nicht verdrießen. Mochte die Zeit auch aus den Fugen fliegen, das Kaffeemittel erlaubt Einkehr und Neubesinnung. Diese Art der Werbung war populär, spiegelte zugleich die wachsende Akzeptanz und wohl auch den wachsenden Markterfolg der Quieta-Angebote. Nicht nur Großbetriebe wie Maggi und Knorr, sondern auch die Quieta-Werke repräsentierten damals „die deutsche Leistungsfähigkeit auf dem Gebiete des Ernährungswesens“ (Karlsruher Tagblatt 1924, Nr. 179 v. 11. Mai, 15).

Es hätte so weitergehen können. Doch Anfang 1927 wurde die weitere Verwendung dieser bauchigen Kanne, „aus der sich mit dem Deckel auf dem Kopf ein ganz markantes Gesicht“ hervorhob, vom Reichsgericht untersagt. Die Quieta-Werke hatten zuvor in mehreren Instanzen obsiegt, unterlagen letztlich aber dem größten deutschen Massenfilialisten und Malzkaffeeproduzenten Kaiser’s Kaffeegeschäft, dessen lachende Kaffeekanne eine stärkere warenrechtliche Stellung besaß (Nachrichten für Naunhof und Umgebung 1927, Nr. 13 v. 27. Januar, 2). Der 1923 einsetzende Stillstand an der Warenzeichenfront machte sich negativ bemerkbar.

Vetter Waldemar im Einsatz (Erzgebirgischer Volksfreund 1926, Nr. 79 v. 4. April, 3 (l.); Sächsische Volkszeitung 1926, Nr. 79 v. 11. April, 5; Durlacher Tagblatt 1926, Nr. 611 v. 13. März, 4 (r.))

Zugleich aber erlaubte diese juristische Niederlage den Auftritt von Vetter Waldemar. Die vorherigen Kampagnen hatten zwar gewiss Aufmerksamkeit hervorgerufen, doch die vielgestaltige Tierschar und die vielfältigen Aussagen und Abenteuer der menschelnden Kannen mochten zwar die Breite des Quieta-Angebotes spiegeln, doch es fehlte an einer mit der Marke verbundenen Kernfigur. Die Chancen und Risiken solchen Marketings zeigte 1924/25 Kukirols Dr. Unblutig. Seine Abenteuer belebten den Markt der Hühneraugenmittel, doch die Kukirol-Fabrik hatte Schwierigkeiten, ihre eigentlichen Produkte neben der zunehmend dominanten Werbefigur hervorzuheben. Vetter Waldemar, Quieta-Propagandist mit einem Kaffeekannendeckel als Kopfbedeckung, war präsent, ansprechend, zugleich nicht ganz so exaltiert wie das 1927/28 aktive Vivil-Werbemännchen. Vetter Waldemar wurde seit 1926 eingesetzt. Er hatte die schwierige Aufgabe, standardisierte Massenprodukte zu heterogenisieren. Die verschiedenen Quieta-Mischungen boten dafür an sich eine gute Grundlage, doch vermarktet wurden sie vorwiegend durch ihre unterschiedlichen Preise. Vetter Waldemar war „der kleine Herr, der große Freude in jedes Haus bringt. […] Seine Aufgabe besteht darin, durch sein Erscheinen oder seine Handlungen das Publikum auf das intensivste zu fesseln“ (Toddy, Kaffee unter Trommelfeuer, Seidels Reklame 14, 1930, 194-195, hier 195). Die Botschaften waren vorhersehbar, nämlich Quieta als billiges, gesundes, zugleich schmackhaftes und nahe am Bohnenkaffe anzusiedelndes Produkt zu materialisieren. Doch man ließ den Vetter nicht recht von der Kette. Stattdessen war die von anfangs sechs Motiven geprägte Werbung 1926/27 eingehegt durch eine einfachere Werbung mittels wiedererkennbarer, graphisch unterstützter Schriftzüge. Sie konnten, wohl auch weil billiger, die Bandbreite der Werbebotschaft einfacher vermitteln: Quieta als ein fortschrittlicher und neuartiger Ersatz für reinen Bohnenkaffee, als preiswerte Alternative und zugleich – die Ideen der Functional Food-Periode kehrten angesichts der Fitness- und Schlankheitsbewegung Mitte der 1920er Jahre wieder – als Mittel gegen mehr oder minder akute Alltagsbeschwerden.

Die Bandbreite der Quieta-Produkte (Mittelbadischer Kurier 1926, Nr. 216 v. 18. September, 4 (l.); ebd. 1926, Nr. 261 v. 11. November, 3; ebd. 1926, Nr. 41 v. 17. Oktober, 7 (r.))

1927 folgte dann eine vierte klar benennbare Kampagne. Sie war eng verbunden mit einer neuen graphischen Figur, Dr. Sorgsam. Er stand ebenfalls in der Nachfolge von Dr. Unblutig, knüpfte an die Expertenwerbung 1913/14 an, zugleich aber an die damals intensivierte Herz-und-Nerven-Reklame für Kaffee HAG (Amerikafahrt des Zeppelins, Der Welt-Spiegel 1924, Nr. 43 v. 26. Oktober, 15; Jugend 34, 1929, 587). Das stets präsente Herz war Augenfang, verkörperte zugleich aber die schonende Wirkung des Produktes (Sport im Bild 32, 1926, 999). Damit hoben sich sowohl Kaffee HAG als auch die Quieta-Produkte vom wieder erschwinglichen Bohnenkaffeekonsum ab, standen gegen dessen potenziell herzschädigende Wirkung. Mischkaffees waren billiger und gesunder, bildeten einen Kompromiss zwischen Wohlgeschmack und begrenzten Einkommen, für moderne gesundheitsbewusste Ernährung.

Der Doktor als Blickfang (Riesaer Tageblatt 1927, Nr. 52 v. 3. März, 4 (l.); Mittelbadischer Kurier 1927, Nr. 252 v. 29. Oktober, 6; Sächsische Volkszeitung 1927, Nr. 91 v. 21. April, 8 (r.))

In den Folgejahren zerfaserte die Werbung für Quieta-Produkte allerdings – so wie schon vor dem Ersten Weltkrieg. Abermals wurde Quieta als Functional Food präsentiert, mochten die engeren Grenzen staatlicher Regulierung von Werbeaussagen auch eine Rückkehr zu den großtönenden Behauptungen der Vorkriegszeit nicht mehr zulassen.

Quieta-Kaffee als Grundlage eines gesunden, den Körper bewahrenden Lebens (Sächsische Volkszeitung 1928, Nr. 60 v. 11. März, 16 (l.); Mittelbadischer Kurier 1928, Nr. 67 v. 19. März, 3)

Verjüngung aber blieb ein Thema, ebenso das gute Aussehen, die Konkurrenzfähigkeit in einer die inneren Werte und Fähigkeiten des Einzelnen kaum mehr berücksichtigenden kapitalistischen Wettbewerbsgesellschaft. Quieta mutierte zu einem Produkt der Selbstbehauptung insbesondere im Angestelltenmilieu, im abschmelzenden Segment des alten Mittelstandes. Doch die Quieta-Werke zielten auch auf die Facharbeiterschaft, inserierten auch in deren Zeitschriften. Der gegenüber Bohnenkaffee weitaus niedrigere Preis war immer ein Argument, ebenso die Ergiebigkeit. Das die Preise für Kaffeemittel de facto durch das Kartell der Kaffeemittelproduzenten bestimmt wurde, änderte nichts an der Werbeaussage. Quieta-Mischungen hatten beim Preisvergleich Vorteile, da die Marktpreise sowohl der Standardersatzware als auch der preiswerteren Bohnenkaffeesorten nur selten präsent waren.

Mehr als Malzkaffe, gleichwohl billig (Karlsruher Tagblatt 1929, Nr. 66 v. 7. März, 5 (l.); Mittelbadischer Kurier 1929, Nr. 40 v. 16. Februar, 5)

Diese dynamische Werbewelt der Quieta-Produkte war, wie schon vor dem Ersten Weltkrieg, nur ein Teil der breiter angelegten Reklamebemühungen von Kasper und seinen Leipziger Managern. Mitte der 1920er Jahre schaltete man erste Werbekampagnen mit eigenständigen Werbefiguren auch für Einzelhändler. Sie wurden vor allem auf die attraktiven Handelsspannen hingewiesen, später auch auf die Sonderzahlungen bei höherem Verkauf. Obwohl die Werbung damit vielgestaltiger wurde, änderte Kasper doch nichts an ihrer Struktur. Der Vertrieb lief wie in der Vorkriegszeit über den Großhandel, entsprach also der ständischen Kette Produktion, Groß- und Einzelhandel. Die neuen Betriebsformen, Warenhäuser, Filialbetriebe und auch Konsumgenossenschaften, führten Quieta, doch es war dort eine Ergänzungsware, kein Preisbrecher. Die Quieta-Werbung orientierte sich an einer kommerziell zunehmend unterminierten Absatzkette, bei der jeder Marktakteur feste und relativ hohe Gewinnspannen besaß – aller Billigwerbung zum Trotz.

Veränderte Werbeansprache der Händler, hier der christlichen Konsumgenossenschaften und des Facheinzelhandels (Konsumgenossenschaftliche Praxis 12, 1923, vor 261 (l.); Der Materialist 45, 1924, Nr. 4, 1)

Das galt auch für die vielfältigen Formen der Direktwerbung, die allerdings mit dem vorliegenden Quellenmaterial nur ansatzweise nachzuzeichnen sind. Generell folgten die Quieta-Werke den Pfaden der Vorkriegszeit, modernisierten allerdings im Einklang mit den jeweils akuten Kampagnen.

Quieta-Werbewagen auf der Leipziger Messe 1923 (Paul Gregor, Schmissige Reklame, Leipzig 1924, 47)

Das mag nicht sonderlich umwälzend klingen. Doch die nahezu jährlich veränderten Kampagnen mussten in vordigitalen Zeiten erst einmal umgesetzt werden. Nicht zu vergessen sind die vielgestaltigen Herausforderungen der Inflationszeit. Die Verkaufspreise der führenden Sorte Quieta-Gold – Ersatzkaffee mit 40 % Bohnenkaffee – lagen im Bonner Delikatessenhaus Braunschweig im März 1923 noch bei 2000 Mark pro Pfund, ehe sie bis auf 1,2 Mrd. Mark im Dezember anstiegen. Danach erst trat die preisbewahrende Aufgabe von Markenartikeln wieder in ihr Recht, sanken die Preise doch von Februar bis April 1924 von 80 auf 65 Pfennig (General-Anzeiger für Bonn und Umgebung 1923, Nr. 11376 v. 28. März, 4; ebd., Nr. 11789 v. 12. Dezember, 4; ebd. 1924, Nr. 11830 v. 1. Februar, 4; Nr. 11903 v. 29. April, 8).

Fasst man die Werbeaktivitäten in den 1920er Jahren zusammen, so stand die Quieta 1928/29 auf dem Höhepunkt ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihres öffentlichen Renommees. Nur führende Firmen präsentierten Werbefilme (Seidels Reklame 16, 1932, H. 3, Beilage) und waren in der Lage Direktvermarktung und Anzeigenkampagnen öffentlichkeitswirksam und ansprechend aufeinander abzustimmen. Zugleich aber vermochte die Quieta ihre Kaffeemittel zu dieser Zeit als fortschrittliche Produkte zu präsentieren. Ersatzkaffee war eben nicht länger Ersatz, sondern ein eigenständiges Produkt mit Zukunft.

Amerikanisierung? Die Idee einer modernen Fertigmischung

Die große Bedeutung der Werbung für den Aufstieg der Quieta zu einem Großunternehmen mit mehreren Fabrikationsstätten entsprach amerikanischen Idealen des Erfinderunternehmers, des durchsetzungsstarken Firmengründers – mochte dies in den 1920er Jahren in den USA auch längst nicht mehr der Realität der dortigen oligopolistisch organisierten Industriewirtschaft entsprechen (Julius Hirsch, das amerikanische Wirtschaftswunder, Berlin 1926, 30-68). Gleichwohl war ihre industrielle Organisation nicht nur durch Fließfertigung und hochgradige Arbeitsteilung Vorbild für viele, aber wahrlich nicht alle deutschen Unternehmer. Das Aufkaufen, Integrieren und Optimieren kleinerer Fabriken und die dadurch möglichen Rationalisierungseffekte hatten während der Inflation schon Männer wie Hugo Stinnes (1870-1924) oder Jakob Michael (1894-1979) aufgezeigt. Auch Alfred Kasper sah darin eine Chance für weiteres Wachstum.

1925 kaufte er die in Schönebeck ansässigen Albingia Keks-Werke. Südlich von Magdeburg gelegen hatte die Mittelstadt seit Einweihung der dortigen Elbbrücke einen beträchtlichen Wirtschaftsaufschwung erlebt. Die Albingia war 1921 als GmbH und Hauptniederlassung einer Hamburger Firma gegründet worden. In den Folgejahren gab es Besitzwechsel und 1923 die Umwandlung zur Aktiengesellschaft (Deutscher Reichsanzeiger 1921, Nr. 36 v. 12. Februar, 13; ebd., Nr. 299 v. 22. Dezember, 15). Der Betrieb war solide, litt aber an Kapitalmangel (Ebd. 1928, Nr. 106 v. 7. Mai, 1). Kaspers Leipziger Quieta-Werke übernahmen (Leipziger Tageblatt 1925, Nr. 44 v. 13. Februar, 8), firmierten sie in Lessing AG um. Warum nun diese Diversifizierung? Das Schönebecker Unternehmen konnte von den etablierten Absatzwegen der Quieta profitieren, eröffneten diese doch nationale Vertriebsstrukturen. Neben Gebäck und Süßwaren stellte die Lessing AG Kakao, Schokolade und Tee her, bot also eine konsumnahe Ergänzung zu den Kaffeesorten der Quieta. Neue Marken wurden etabliert, Suleika für Tee, Lessing für das sonstige Angebot. Für Kasper war wichtig, dass er damit zugleich eine breitere Grundlage für die Wertreklame gewann. Rasch setzte eine gemeinsame Werbung ein, vielfach in Form einer Ergänzung der Quieta-Anzeigen, auch durch gemeinsame Auftritte bei Ausstellungen (Neue Mannheimer Zeitung 1925, Nr. 536 v. 18. November, 8; Münchner Neueste Nachrichten 1926, Nr. 295 v. 24. Oktober, 4).

Die Produktionsstätten der Quieta-Werke – inklusive der Lessing AG (undatierte Postkarte, Ende der 1920er Jahre)

Die Akquise der Lessing AG war durchaus erfolgreich, auch wenn die Kapitalkosten unklar waren. Die Firma konnte in den späten 1920er Jahren ihren Gewinn steigern, ebenso den Fabrikationsertrag. Der hohe Warenbestand unterstrich jedoch, dass die Produktionskapazitäten mehr ermöglicht hätten. Zu Beginn der Weltwirtschaftskrise behauptete sich die Lessing AG, folgte dann aber dem allgemeinen Abwärtstrend.

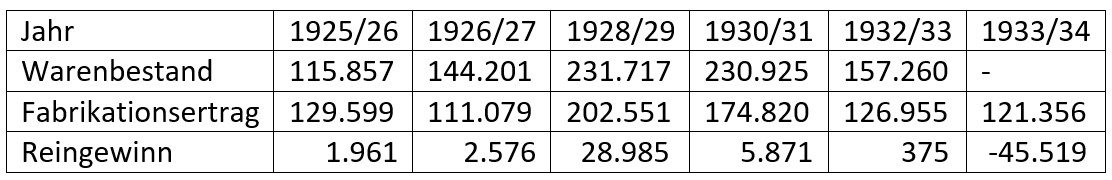

Betriebsergebnisse der Lessing AG, Schönebeck a.E. 1925/26-1933/34 (RM)

(Deutscher Reichsanzeiger 1927, Nr. 107 v. 9. Mai, 6, ebd. 1928, Nr. 9. v. 11. Januar, 4; ebd. 1929, Nr. 301 v. 27. Dezember, 5; ebd. 1932, Nr. 145 v. 23. Juni, 7; ebd. 1934, Nr. 271 v. 19. November, 7; ebd. 1934, Nr. 271 v. 19. November, 7)

Ansatzweise gelang es, die Werbung zu intensivieren, wenngleich sie weit hinter den Kampagnen für die Quieta-Produkte zurückblieb. Immerhin gelang ein gemeinsames Preisausschreiben für Werbeslogans. Ähnliches hatte es im Deutschen Reich schon vor dem Weltkrieg gegeben, entsprach aber zugleich dem Stil der urbanen Konsumkultur der 1920er Jahre: „Niemand kann heutzutage erfolgreich sein, wenn man keinen besonderen Kaufreiz bieten kann. Man muß Außergewöhnliches anbieten, um Hausfrauen dahin zu bringen, von einer vertrauten Marke auf eine unbekannte, unerprobte Marke übergeben“ (Toddy, Die Packung – Ein wichtiger Verkaufsfaktor, Die Reklame 23, 1930, 141-143, hier 141).

Preisausschreiben für Werbeslogans (Grafinger Zeitung 1928, Nr. 55 v. 6. März, 5)

Der Quieta gelang das Außergewöhnliche Ende der 1920er Jahre. Als einzige führende Kaffeemittelfirma öffnete sie sich für kurze Zeit Trends, mit denen eine innovative Positionierung ihrer Produkte möglich war. Die besondere Zwischenstellung der Mischprodukte – nicht reiner Ersatzkaffee, nicht Kaffeezusatz, nicht Bohnenkaffee – wurde nun genutzt, um Quieta als praktische Fertigmischung zu präsentieren. Ähnliches gelang zu dieser Zeit mit Ovomaltine, das bereits seit 1904 verkauft wurde.

Quieta als fortschrittliche „gebrauchsfertige“ Mischung (Remscheider General-Anzeiger 1928, Nr. 111 v. 10. Mai, 5)

1928 war die Hochzeit der Amerikanisierungsdebatten. Das gelobte Land im Westen, aufgebaut nicht zuletzt durch die mehr als fünf Millionen deutschstämmigen Einwanderer, war damals Modell einer Konsumwelt, in der es für (fast) jedes Alltagsproblem ein passgenaues Markenprodukt gab. Quieta stilisierte seine gebrauchsfertigen Mischungen als Teil dieser auch ins Deutsche Reich kommenden Zukunft.

Quieta als „Mischung der Neuzeit“ (General-Anzeiger für Bonn und Umgegend 1927, Nr. 12760 v. 3. März, 4 (l.); Die Reklame 23, 1930, 142)

Amerika stand für praktisch denkende Menschen, die ihren Lebensweg selbstbestimmt beschritten, die wählten und dann bei den auserwählten fertigen Mischungen blieben. Die Quieta-Packungen erhielten zeitweilig neue Aufdrucke, die „Mischung der Neuzeit“ wurde offensiv beworben. Werbegestalter applaudierten: „Diese Art der Kaufanreizung ist einzigartig in Deutschland!“ (Toddy, 1930, 141). Zugleich spielte man mit dem neuen Gegensatzpaar Alt und Neu: „Zieht die Hausfrau die Petroleumlampe dem elektrischen Licht vor? Gewiß nicht! Ebenso gern wird sie auch andere Vorteile bemühen, die ihr die Neuzeit bietet, zumal wenn sie Geld und Zeit dabei spart. Sie setzt darum ihrem gewohnten Kaffee Quieta zu und ist immer wieder überrascht, wie vollkommen dann der Kaffee schmeckt!“ (Badischer Beobachter 1928, Nr. 301 v. 31. Oktober, 11).

Quieta als eine Alternative zwischen Kaffee und Kaffee-Ersatz (Essener Anzeiger 1929, Nr. 62 v. 14. März, 7 (l.), Castrop-Rauxeler Volkszeitung 1929, Nr. 45 v. 14. Februar, 4)

All dies wurde begleitet von einer klaren und verständlichen Kundenansprache. Die Fähigkeit zum Kaffeekochen wurde nicht mehr vorausgesetzt, sondern als Fertigkeit, als Kompetenz präsentiert: „Immer frisches Wasser nehmen! Nur ein kleiner Esslöffel auf einen Liter. Bei Beginn des Kochens zusetzen. Sofort vom Feuer nehmen, drei Minuten ziehen lassen, dann durchseihen. Auch Überbrühen genügt“ (Zeit. n. Toddy, 1930, 142). Fehlende Kochfertigkeiten: Kein Problem! Fehlende Vertrautheit mit dem Produkt: Kein Problem! Wichtig war allein das Ergebnis, der Kauf für den Produzenten, das Heißgetränk für den Kunden. Einfache Sprache war eben nicht gönnerisch, sondern reagierte auf die vielfältigen Qualitätsunterschiede der Produkte: Bohnenkaffee und Kaffeemittel waren nur selten frisch geröstet, waren in den gängigen Pappschachteln Umwelteinflüssen vielfach ausgesetzt. Mit diesen wenigen neu gestalteten Anzeigen und Verpackungen beschritt die Quieta einen Weg der Neudefinition ihres Produktes. Heinrich Franck folgte ab 1929 mit dem gewürfelten Karo-Franck, der jedoch im Deutschen Reich nicht verkauft wurde.

Allerdings brachen diese Werbeanstrengungen rasch ab. 1929 liefen die Anzeigenwerbungen für Quieta-Produkte großenteils aus. An deren Stelle traten Direktwerbung und eine intensivierte Wertreklame. Die Chance einer Neupositionierung der eigenen Produkte wurde damit vertan. So sehr auch Geschmack und Preiswürdigkeit hervorgehoben wurden, so blieb man dem Verdikt des Zweitklassigen, des Surrogates doch stets verbunden, präsentierte den Bohnenkaffeezusatz als die eigentliche Wertsteigerung, die Verbilligung „echten“ Bohnenkaffeearomas als die eigentliche Leistung der eigenen Mischungen. Sie als praktische Alternativen zum Bohnenkaffee zu vermarkten vermochten die Quieta-Werke nur kurzfristig. Dabei waren noch hundert Jahre zuvor Suppen das wichtigste Morgengericht gewesen, nicht der dann erst aufkommende „Kaffee“. Seit spätestens der Jahrhundertwende versuchten Kakao und Cerealienanbieter diesen Platz zu übernehmen. Die Kaffeemittelhersteller nahmen diesen Kampf um die historische Nachfolge nicht auf. Sie waren und blieben im Dualismus von Bohnenkaffee und Ersatz gefangen.

Direktwerbung und Wertreklame

Reste früherer Werbepräsenz (Münchner Neueste Nachrichten 1931, Nr. 330 v. 4. Dezember, 18 (l.); ebd., Nr. 262 v. 27. September, 11)

Statt die eigenen Produkte fortschrittlich zu positionieren, erweiterte man die Produktpalette. Ein gesonderter Malzkaffee war schon länger im Angebot, ebenso Turka-Mischungen. Anfang der 1930er kam mit dem Diäta-Bohnenkaffee ein innovativ nachgeahmtes Produkt hinzu. Es handelte sich dabei um eine Reaktion auf den seit 1927 von der Hamburger Kaffeerösterei Darboven angebotenen Idee-Kaffee, entwickelt vom Hamburger Lebensmittelchemiker Karl Lendrich (1862-1930). Wie das Vorbild wurde er „durch eine künstliche Nachreife veredelt und durch Verminderung gewisser Röststoffe bekömmlicher gemacht“ (Sächsische Volkszeitung 1933, Nr. 44 v. 21. Februar, 7).

Werbeveranstaltung der Quieta-Werke in Pfaffenhofen im Dezember 1930: Verteilung von Ersatzkaffee, Tee, Keksen, Kakao und Schokolade (Facebook Hauptplatz Pfaffenhofen)

Während der nun verschärft einsetzenden Wirtschaftskrise trat weiter Direktwerbung hervor. In Zeiten der Enge und Not war die Lockwirkung von Werbepaketen mit Essbarem hoch – auch wenn sie nicht zu Käufen führte. Neue Werbefiguren wurden geschaffen, etwa die Kaffee-Königin Frau Meta, die mit ihren Rezepten die ganze Palette von Diäta-Bohnenkaffee bis Quieta-Zichorienkaffee abdeckte (Sächsische Volkszeitung 1933, Nr. 46 v. 23. Februar, 8). Alltagsflucht wurde so unterstützt. Der akuten Sorge um das tägliche Mahl begegnete man mit Preisreduktionen.

Allerdings konnte die Quieta ihre Verkaufspreise zu dieser Zeit nicht selbst festsetzen. Wie in vielen anderen Branchen gab es bei Ersatzkaffee ein Preiskartell. Das sicherte Gewinne bei Produzenten, sicherte auch die Handelsspannen von Einzel- und Großhändlern. In den späten 1920er Jahren wurde Ersatzkaffee zu vier Fünfteln über den Großhandel vertrieben. Einkaufgenossenschaften wie die Edeka verkauften ungefähr 10 % des Angebotes, preisbrechende Konsumvereine und Filialbetriebe je 5 % (Walter Herzberger, Der Markenartikel in der Kolonialwarenbranche, Stuttgart 1931, 32). Die gebundenen Preise wurden seit 1930 mehrfach gesenkt, erst freiwillig im Kartellrahmen, dann auch staatlich erzwungen im Rahmen der Notverordnungen der Präsidialregierungen. Der billigste Zichorienkaffee kostete bei Quieta ab 1930 25 Pfg. pro halbes Pfund, die billigste Mischung Quieta Grün lag bei 55 Pfg. das Pfund (Ingolstädter Anzeiger 1930, Nr. 196 v. 29. August, 7; Badischer Beobachter 1930, Nr. 312 v. 4. November, 4). Damit konnte der Preisabstand zu Handelsmarken der Filialbetriebe und Konsumgenossenschaften zwar reduziert werden, doch im Vergleich zu den Markenanbietern von Kathreiner, Kornfranck und Seelig gewann man dadurch nicht, reduzierten sie ihre Preise doch zeitgleich und in gleichem Umfang (Schreiben des Deutschen Gewerkschaftsbundes a. Frank Glatzel, MdB v. 13. März 1931, Anlage, BA Berlin NS 5 VI 9832, Unlauterer Wettbewerb 1929-1931, 53).

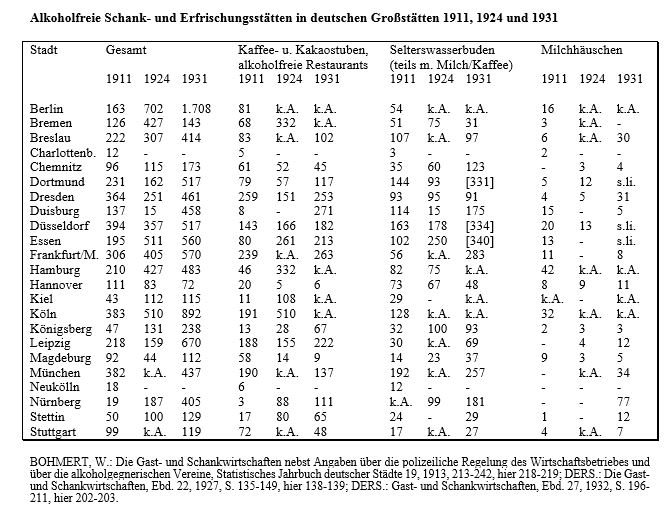

Der Preisabbau untergrub Bestrebungen einer qualitativen Differenzierung der einzelnen Marken, reduzierte die Rentabilität der Firmen. Anfangs profitierte die Branche von der Krise, vom Übergang auf das billigere Heißgetränk. 1928 hatte die Ersatzkaffeeindustrie ca. 2,5 kg pro Kopf produziert, 1931 wurde mit 2,7 kg ein Spitzenwert erzielt. 1932 brach der Absatz jedoch auf 2,1 kg ein, stabilisierte sich 1934 dann bei 2,6 kg (Neue Berechnungen über den Verbrauch an Nahrungs- und Genußmitteln, Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs 47, 1938, IV. 93-IV. 105, hier IV. 103). Dieses Auf und Ab war begleitet von deutlich reduzierten Werbebudgets. Manche Slogans klangen halt wie Hohn, etwa die Zeile „Es gibt nichts Besseres heutzutage!“ für Quieta-Malzkaffee (Sächsische Volkszeitung 1933, Nr. 23 v. 8. Februar, 4). Doch, es gab Besseres.

Werbung für Quieta-Produkte mit Gutscheinen (Karlsruher Tagblatt 1926, Nr. 306 v. 26. September, 9 (l.); Badische Presse 1931, Nr. 485 v. 18. Oktober, 15)

Entsprechend offerierten die Quieta-Werke seit 1926 vermehrt Zugaben. Den Packungen eigener Kaffeemittel und der Lessing AG wurden Gutscheine beigegeben, die man ab einer gewissen Menge in wertvolles Rosenthal-Porzellan, später auch in KPM-Ware umtauschen konnte. Diese „Wertreklame“ verbreitete sich schon kurz nach der Jahrhundertwende, war damals Gegenstand intensiver Debatten über die Lockkraft unlauterer Angebote, die Verführung oder aber Erziehung durch Sammelmarken, die Solidität von Produzenten und Händlern. Sie war typisch für Branchen mit recht homogenen Gütern, etwa Zigaretten oder aber Margarine. Zugaben banden die Käufer fest an ein Produkt, verstetigten den Kauf, wollte man die Serie mit Sammelbildern vollständig haben oder aber ein Figurenset.

Alfred Kasper, der auch Vorstandsmitglied des Schutzverbandes für Wertreklame wurde, ging allerdings einen Schritt weiter. Während Zugaben zuvor meist geringen materiellen Wert hatten, stellten seine Firmen hochwertige Waren in Aussicht. Auch das hatte es vorher schon gegeben, die Keramik- und Porzellanindustrie hatte schon vor dem Weltkrieg einfache Teller, Tassen und Kannen just für diesen Zweck produziert. Doch Kasper erhöhte den Einsatz, die Attraktivität der Zugabe. Rosenthal und KPM waren Luxusmarken, Traum vieler Kleinbürger. Kasper zielte aber auch darauf, die Händler für seine Verkaufszwecke einzuspannen, denn seit dem 1. Dezember 1927 erhielten sie ein Rosenthal-Kaffeeservice, wenn der Umsatz bestimmte Höhen überschritt. Betriebswirtschaftlich bedeuteten derartige Zugaben eine gewisse Preisreduktion, also ein moderates Ausscheren aus dem Preiskartell der Ersatzkaffeebranche. Quietas Hauptkonkurrenten lehnten diese Werbung daher ab: Zugaben aller Anbieter würden die Kosten erhöhen. Die Kundenbindung sollte durch die Ware selbst erfolgen, durch die Stärke der Marken. Zugleich waren die Kosten der Wertreklame an sich überschaubar, denn bei wertvolleren Zugaben verfielen die meisten Gutscheine.

Die Quieta-Werke hatten dafür auch vorgesorgt, denn die Gültigkeit war befristet und mit dem steten Kauf von Billigprodukten war selbst eine Kaffeetasse nur schwer zu erreichen. Für sie waren 75 grüne Gutscheine erforderlich, mussten also 75 Halbpfundpakete Quieta Grün gekauft wurden. Bei den teureren Mischungen waren es weniger. Für ein vollständiges Service benötigen die Käufer etwa sieben Zentner Kaffeemittel. Entsprechend spotteten Zeitgenossen: „Da muß sich aber ein Mädchen, das jetzt unter die Haube kommt, beeilen, damit sie noch als Großmutter alle Einzelteile des köstlichen Geschenks glücklich beisammen hat. Manche erlebt es freilich nie. Mütter werden gut tun, ihre Kinder in Kornkaffee oder noch besser in Suleika-Tee zu baden (Teebäder sollen die Haut schön braun färben), um schneller in den Besitz der kostbaren Gabe zu gelangen. Die meisten Hausfrauen werden sich aber leider nicht die Zeit nehmen, zu berechnen, wie viel gelbe, rote oder grüne Gutscheine erforderlich sind, um das Service zu erhalten, und die meisten dürften es im besten Falle zu einer einsamen Kaffeetasse bringen“ (Wie es gemacht wird, Castrop-Rauxeler Volkszeitung 1927, Nr. 133 v. 16. Mai, 3).

Der Reiz der Weltmarke: Werbung für ein preiswerteres Rosenthal-Service (Der Welt-Spiegel 1928, Nr. 43 v. 21. Oktober, 15)

Eine überraschende Insolvenz

Die Insolvenz der Quieta-Werke, genauer der Konkurs über das Vermögen Alfred Kaspers im März 1934 kam überraschend. Noch im Januar und Februar 1934 hatte er zusammen mit seiner Gattin Käthe und dem jungen Chemiker Fritz Artur Vorsatz die USA besucht, um dort dem in der Zigarren- und Kaffeeindustrie wohlbekannten Chemiker Eduard Adolph Closmann Patente zur Extraktion ungerösteter Kaffeebohnen abzukaufen (NARA Washington, DC, Passenger and Crew Lists of Vessels Arriving at and Departing from Ogdenburg, New York, Microfilm Serial T715; Index of Patents issued from the United States Patent Office 1934, 141). Etwa ein Jahr zuvor war Kasper in den Verwaltungsrat der 1931 im schweizerischen Glarus gegründeten Beteiligungsfirma Commerzinag AG eingetreten; und auch für sie erwarb er ein neues Patent, nachdem er zuvor schon die Patente für den wohl von Closmann entwickelten Diäta-Kaffee eingebracht hatte (Schweizerisches Handelsamtsblatt 50, 1932, 2802-2803; ebd. 52, 1934, 2925; Food Industries 6, 1934, 530).

Mangels fundierter Quellen kann man über die Gründe für Insolvenz und Konkurs kaum Sicheres aussagen. Politische Gründe dürften auszuschließen sein. Kasper war ein national gesinnter Zentrumsmann. In der Leipziger Diaspora unterstützte er die lokale Caritasarbeit des Elisabethvereins und die katholische Presse (Sächsische Volkszeitung 1932, Nr. 48 v. 26. Februar, 6). Er war Mitglied des Kuratoriums für den Bau des 1932 eröffneten katholischen St. Elisabeth-Krankenhaus, einer Zinne katholischer Sozialpolitik in Sachsen (Jakob Stranz, Katholisches Schaffen im Bistum Meißen, Sächsische Volkszeitung 1932, Nr. 153 v. 3. Juli, 25-26, hier 26). Im November 1933 geriet Kasper allerdings unter Druck mittelständischer Aktivisten, die ihn als Inflations-Ehrendoktor denunzierten. Diesen Doktor honoris causa hatte er 1923 von der Universität Marburg verliehen bekommen, „wegen seiner Verdienste um die Förderung der deutschen Volkswirtschaft […] durch die Beschaffung preiswerter und wohlschmeckender Nährmittel für die Massenversorgung des Volkes aus überwiegend heimischen Rohstoffen […], sowie wegen seiner warmherzigen Fürsorge für die Wissenschaft und für die Wohlfahrt seiner Arbeiter und ihrer Familien“ (Sächsische Volkszeitung 1923, Nr. Nr. 53 v. 20. April, 4). Diese Gründe wogen stärker als die wohl gezahlten Spenden. Erkundigungen u. a. bei der Leipziger NSDAP bestätigten nur die Haltlosigkeit der Anschuldigungen (Anne Christine Nagel (Hg.), Die Philipps-Universität Marburg im Nationalsozialismus, Stuttgart 2000, 66, FN 166 (auch zuvor)). Generell passte sich das Unternehmen an die Vorgaben der nationalsozialistischen Machthaber an. Schon lange vor der Machtzulassung der NSDAP und ihrer deutschnationalen Bündnispartner bezeichnete sich die Firma als ein „rein deutsches Unternehmen“ (Riesaer Tagblatt 1932, Nr. 135 v. 11. Juni, 2).

Katholische Sozialarbeit in der Diaspora: Blick auf das Leipziger St. Elisabeth-Krankenhaus (Sächsische Volkszeitung 1932, Nr. 153 v. 3. Juli, 26)

Gleichwohl unterminierten staatliche Maßnahmen die Rentabilität der Quieta-Werke. Die Mittelstandspolitik während der Präsidialdiktatur und der frühen NS-Zeit schlugen nun durch, denn sie bedeuteten hohe Kosten für die Wertreklametreibenden. Das am 1. September 1933 in Kraft getretene Gesetz über das Zugabewesen bedeutete gegenüber der Notverordnung „zum Schutze der Wirtschaft“ vom 9. März 1932 eine beträchtliche Verschärfung. Die von der Quieta vor dem 1. September 1933 ausgegebenen Gutscheine wurden in Sachwerten ausgegeben, in Form des Rosenthal-Geschirrs. Nach dem 31. Dezember 1933 musste stattdessen der Barbetrag zurückgezahlt werden (Die Neuregelung des Zugabewesens, Konsumgenossenschaftliche Rundschau 30, 1933, 478). Gutscheine wurden nun nicht mehr nur von Käufern gesammelt, vielmehr bildeten sich vereinzelt Sammelpools, um die geldwerten Gutscheine aufzukaufen und den Geldwert zu realisieren. Doch eine direkte Kausalität zu Insolvenz und Konkurs ist nicht zu ziehen. 1933 waren alle Beteiligten nämlich bemüht, die Folgen des teilweisen Zugabeverbotes bei Händlern, Zugabenproduzenten und auch der werbetreibenden Industrie zu minimieren. Angesichts der langjährigen, spätestens 1927 intensiv geführten öffentlichen Debatte über entsprechende Wettbewerbsregulierungen hatten die Quieta-Werke mehr als genügend Zeit für Risikomanagement (vgl. Das Zugabewesen, Leipzig 1930; Claudius Torp, Konsum und Politik in der Weimarer Republik, Göttingen 2011, 304-313; mit Bezug auf die Quieta: Toddy, Der Kampf um die Zugabe, Seidels Reklame 15, 1931, 412-413). Man bezahlte zudem nicht den Verkaufspreis der Geschirre, sondern den deutlich niedrigeren Einkaufspreis. Alfred Kasper war als Vorstand des Schutzverbandes für Wertreklame über die politischen Risiken genau informiert, zeichnete als solcher Eingaben an die Reichsregierung (BA Berlin, NS 5 VI 9833 Unlauterer Wettbewerb 1931-1932). Seitens des Deutschen Industrie- und Handelstages wurde ein Ausschuss zur Vermeidung wirtschaftlicher Härten gegründet. Gewiss, die Auswirkungen des Zugabeverbotes waren insbesondere für die Porzellanindustrie spürbar, doch konnten „größere Arbeiterentlassungen vermieden werden“ (Berliner Börsen-Zeitung 1933, Nr. 552 v. 25. November; BA Berlin, NS 5-VI 9834, Bd. 4: Unlauterer Wettbewerb 1933-1934).

Wichtiger dürften die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gewesen sein. Die Kaffeepreise waren seit Ende Oktober 1929 weltweit eingebrochen, doch die Zölle für Kaffeeimporte wurden 1930 deutlich erhöht (Toddy, Kaffee unter Trommelfeuer, Seidels Reklame 14, 1930, 194-195, hier 194). Das traf die Quieta-Werke stärker als ihre Konkurrenten. Insbesondere der massive Konsumrückgang der Kaffeemittel 1932 zehrte an den Reserven, denn die Fixkosten konnten durch Entlassungen nicht genügend gedrückt werden. Kasper war zudem offenkundig nicht bereit, einzelne Standorte, zumal das einstige Stammwerk in Bad Dürkheim ganz zu schließen.

Hinzu kam wohl Wirtschaftskriminalität, die in der gelenkten Presse kaum diskutiert wurde. Mehrere Direktoren hatten dem Betrieb Barvorschüsse entzogen (Quieta-Werke – Keine Fortführung des Werkes Bad Dürkheim?, Hakenkreuzbanner 1934, Nr. 195 v. 27. April, 11). Alfred Kasper und der seit 1921 in Leipzig und Berlin tätige Georg Laskowski stellten Selbstanzeige „wegen Prüfung des Verdachtes betr. Bilanzfälschung und Kreditbetrug“ (Um die Erhaltung der Quieta-Werke, Dresdner Neueste Nachrichten 1934, Nr. 88 v. 17. April, 8). Schon 1933 waren Leitungspersonen ausgetauscht worden; in Bad Dürkheim traf dies Georg Opitz, in der Berliner Verkaufszentrale die langjährige Führungskraft Hans Evers (Deutscher Reichsanzeiger 1933, Nr. 119 v. 23. Mai, 9; ebd., Nr. 225 v. 26. September, 9 ebd., Nr. 252 v. 27. Oktober, 7).

Kampf um den Fortbestand: Briefkopf der Quieta-Werke 1930 (Sächsisches Wirtschaftsarchiv, BK 1786 [CC BY-SA 4.0])