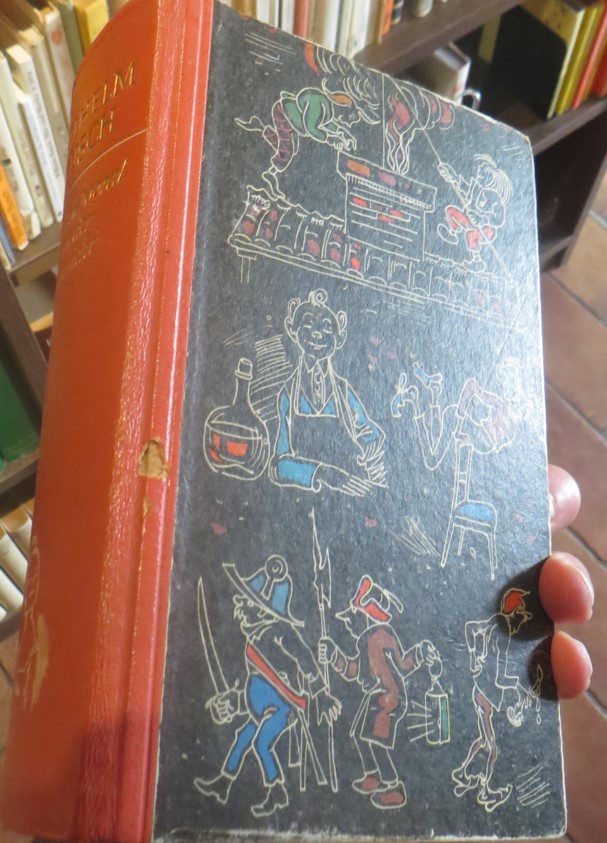

Wilhelm Busch (1832-1908) hatte ich nie vergessen. Die zweibändige Bertelsmann-Ausgabe seiner Werke war für mich eine der ersten Entdeckungen, mehr als zweitausend Seiten, durch die ich im Alter von sieben, acht, vielleicht noch elf Jahren stöberte. Wilhelm Busch war Teil der Ferien bei „Oma Antfeld“, die ich als ihr vermeintlicher Liebling während der Oster- und Sommerzeit immer besuchen musste. Meine Oma, Maria Spiekermann, geb. Obertrifter, hatte meinen Opa, Karl Spiekermann, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg geheiratet, nachdem meine leibliche Oma an Tuberkulose verstorben war. Sie hatte seither deren fünf Kinder aufzuziehen, stand nach dem Krieg gar alleine da, als ihr Mann nicht lang nach Kriegsende ebenfalls verstarb. Zuvor, im April 1945, hatte das Haus, das man noch mit dem Vieh teilte, einen Treffer abbekommen, während sie mit ihren Kindern in einem Schieferstollen Zuflucht suchte. Für meinen Vater, Helmut Spiekermann, waren das gern erzählte Abenteuer seiner Kindheit.

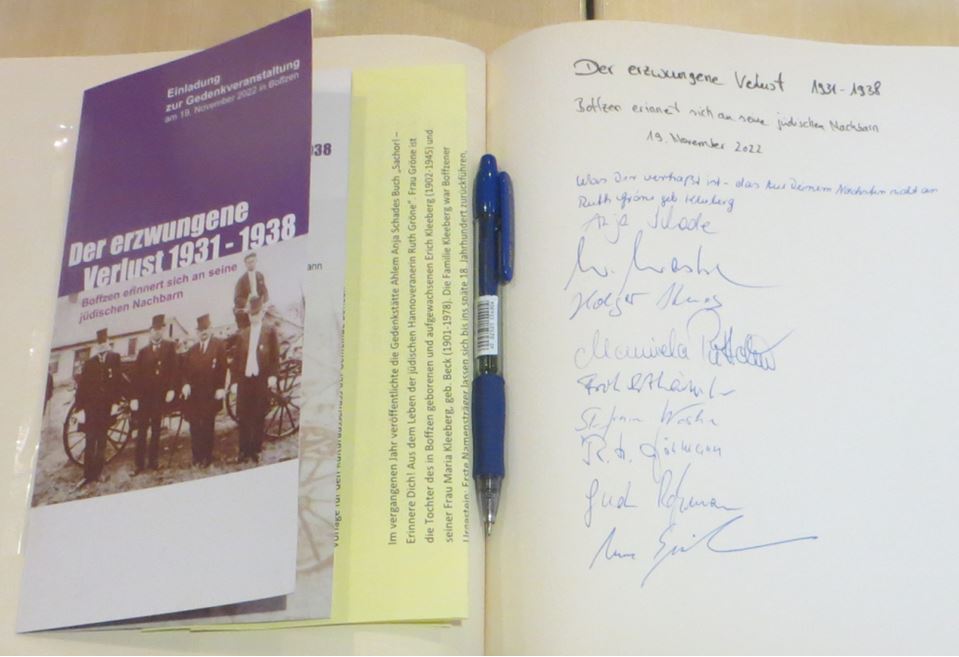

Kindheitserinnerungen: Wiederbegegnung mit „meiner“ Werk-Ausgabe im Wilhelm-Busch-Museum Wiedensahl (Uwe Spiekermann)

Knappschaftsrente, ein bisschen Landwirtschaft, dazu fünf Blagen. Als Kind ahnte ich nichts von der Lebensleistung dieser alten Frau, der bei meinen Besuchen noch zwei Räume, eine Vorratskammer und ein Bad in ihrem Haus zustanden, die sie mit mir teilte. Oma Antfeld war keine gebildete Frau, Wilhelm Busch eine Ausnahme im kargen Regal. Für mich schienen dessen Bildgeschichten fast noch zeitgemäß, denn das nur wenige hundert Bewohner zählende Dorf besaß Schloss, Kirche, Gaststätte, Schlachter und einen kleinen Edeka-Laden, die man allesamt durch eine kleine Drift, das Pekchen, erreichte. Fast so wie bei Max und Moritz. Heute ist das Dorf glatt, sauber, konturlos – wenngleich die zwischendurch auch mal zerschlagene Mutter Gottes am Hamberg immer noch über Antfeld wacht. Wilhelm Buschs Geschichten spielten in derartigen Milieus, seine Figuren kamen mir, genau besehen, bekannt vor. Doch bei ihm gab es immer auch noch mehr, nicht nur diesen irren Virtuosen. Ihn zu lesen, weitete die Welt, sie begann in höherem Takt zu schlagen. Und die Besuche endeten rascher.

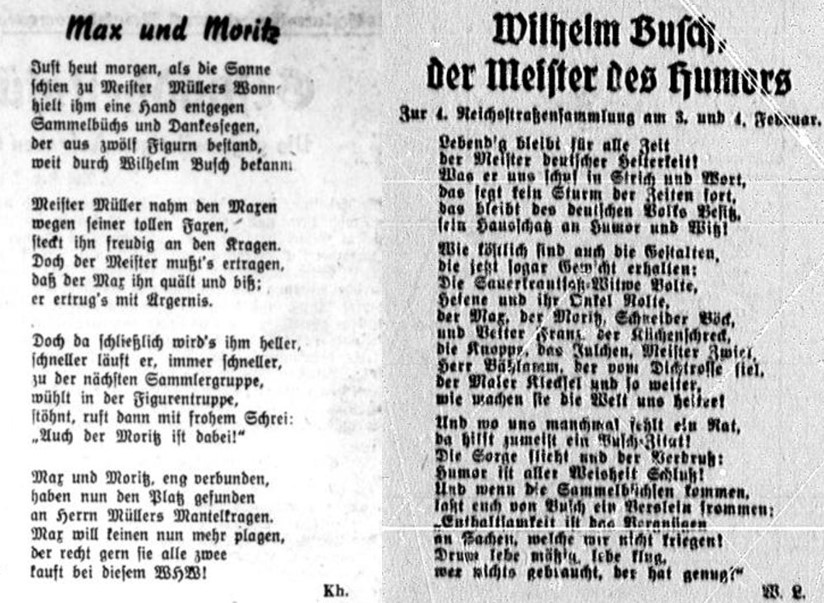

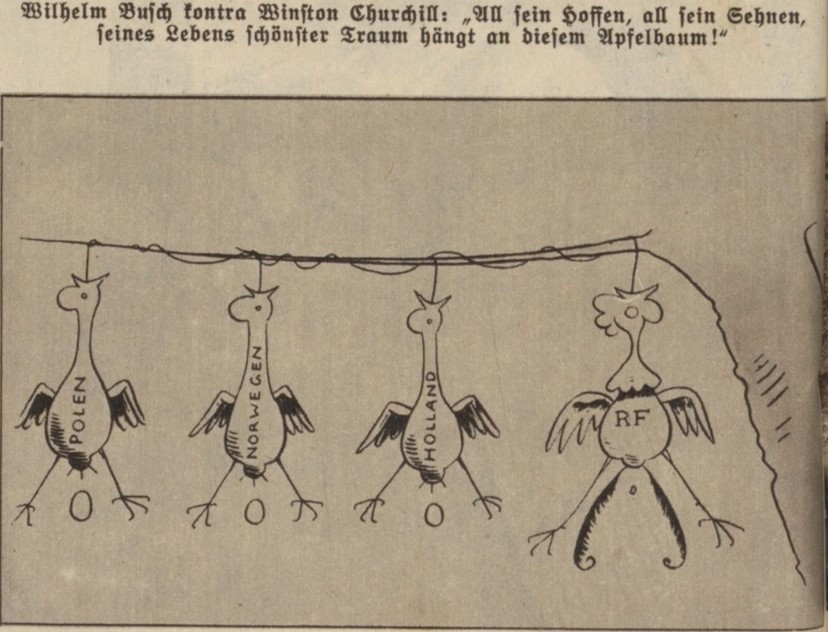

Mobilisierung im Zeichen des Humors (Das Kleine Blatt 1940, Nr. 34 v. 4. Februar, 1)

Entsprechend war ich irritiert, als ich unlängst in einigen Zeitungen des Jahres 1940 meinen Kindheitsheros prangend wiederfand. Vereint mit zahlreichen seiner Figuren sammelte Wilhelm Busch für das nationalsozialistische Winterhilfswerk. Das war wie ein Stich ins Herz, in meines und das meiner Oma, einer, trotz Liboriusblatt, aufrechten Sozialdemokratin. Doch dann wollte ich weiter blicken, mehr wissen, so wie einst. Professionelles Handeln überwölbte die nie vergessene Kindheitserinnerung. Was also hatte es mit Wilhelm Busch im Nationalsozialismus auf sich?

Versteckte Abgaben: Sammlungen und Abzeichen als Alltagsbegleiter

Am Beginn stand, notwendig, Distanz. Wilhelm Buschs Konterfei warb auf der Zeichnung von 1940 inmitten seiner unvergessenen Charaktere für eine Straßensammlung des Winterhilfswerkes. Sammlungen erfolgten in dieser Zeit noch direkt, Daueraufträge und Katastrophenportale gab es so noch nicht. Sie standen in der Tradition religiöser Kollekten oder bürgerlicher Initiativen, ihre Anlaufpunkte waren ehedem Kirchen und Synagogen, Komitees und Notable. Im 19. Jahrhundert hatten Sammlungen für Wohlfahrts- und Fürsorgezwecke stark zugenommen, ohne sie hätte es die Denkmalmanie der wilhelminischen Zeit nicht gegeben. Auch der politische Massenmarkt erforderte Spenden, Selbsthilfe der Mitglieder, praktizierte Solidarität. Hinzu kamen globale Katastrophen, Telegraphie schürte Notgemeinschaften der Unterstützung. Während der Weimarer Republik nahm die Zahl sozialer Anliegen weiter zu, Parteienmaschinerien liefen mit Sondergeld geschmierter. Nach Beginn der Präsidialdiktatur verlangten nicht nur Sozialdemokraten Freiheitsopfer, sondern insbesondere die aufstrebende NSDAP sammelte öffentlich für die „nationale Sache“.

Der Bürger als Beute: SA-Sammlung 1932 (Ulk 61, 1932, Nr. 49, 1)

Nach der Machtzulassung 1933 ging dies weiter, doch geregelter, zielgerichteter, mit Hintersinn. Neben den Weimarer Sozialstaat, neben die seit 1926 reichsweit anerkannten freien Wohlfahrtsverbände trat nun vor allem die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV). Sie war eine seit dem 22. Juni 1932 als eingetragener Verein etablierte NSDAP-Untergliederung, die am 3. Mai 1933 für alle Fragen der Volkswohlfahrt und Fürsorge zuständig wurde. Die erst seit 1935 offiziell zu den Verbänden der NSDAP zählende Institution bedrängte voller „Machthunger“ (Herwart Vorländer, NS-Volkswohlfahrt und Winterhilfswerk des Deutschen Volkes, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 34, 1986, 341-380, hier 343) die nach dem Verbot der Arbeiterwohlfahrtsverbände weiter bestehenden Konkurrenten Innere Mission, Caritas und Deutsches Rote Kreuz. Zugleich stand sie in stetem Kompetenzgerangel zu anderen NS-Organisationen, insbesondere dem Deutschen Frauenwerk, der Deutschen Arbeitsfront und der Hitlerjugend.

Die freien Wohlfahrtverbände hatten seit dem Winter 1931/32 eine gemeinsame Winterhilfe organisiert, um die Härten der durch das Notverordnungsregime der Regierung Brüning nochmals verschärften Weltwirtschaftskrise zu mildern (Andreas Martin, Medieneinsatz und Propaganda zum Winterhilfswerk im Dritten Reich, in: Jürgen Wilke (Hg.), Massenmedien und Spendenkampagnen. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Köln, Weimar und Wien 2008, 161-232, hier 165-172). An deren Stelle trat Mitte 1933 dann das „Winterhilfswerk des deutschen Volkes“, das im Oktober offiziell vom Reichskanzler Adolf Hitler (1889-1945) eröffnet wurde. Er hatte zuvor die Leitung an Reichpropagandaminister Joseph Goebbels (1897-1945) übertragen, der sich zur Durchführung der NSV als „Treuhänderin“ bediente. Das Winterhilfswerk (WHW) galt als Ausdruck des nationalen Sozialismus, einer neuen nationalen Solidarität, hatte eine völkische Agenda. Die anderen Wohlfahrtsverbände und Parteigliederungen kooperierten. Die Spenden dienten als ergänzende Nothilfe, die deutlich gesenkten Fürsorgesätze der Zeit der Präsidialdiktatur galten parallel weiter. Das WHW war rechtlich lange schwer zu fassen, seit Dezember 1936 handelte es sich um eine Stiftung des bürgerlichen Rechtes, die mit den stetig wachsenden Spenden ein gewichtiger Faktor nicht nur der Sozial-, sondern auch der Wirtschaftspolitik wurde. Dabei half das Sammlungsgesetz vom 5. November 1934, das dem WHW ein exklusives öffentliches Sammelrecht während der sechs Wintermonate garantierte, also von Oktober bis März. Juden wurden seit 1936 exkludiert, eine segregierte Jüdische Winterhilfe geschaffen.

Das Winterhilfswerk verkörperte im Sinne der Machthaber eine völkischen Opfergemeinschaft. An die Stelle von staatlich garantierten Rechten trat Unterstützung im Einklang mit politischem Wohlverhalten. Die im späten 19. Jahrhundert intensivierte Abkehr von der Privatwohltätigkeit wurde damit ansatzweise umgekehrt (Florian Tennstedt, Wohltat und Interesse. Das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes, die Weimarer Vorgeschichte und ihre Instrumentalisierung durch das NS-Regime, Geschichte und Gesellschaft 13, 1987, 157-180, hier 157). Aufgrund ihrer Dauerpräsenz während des Winterhalbjahres war das WHW einer der wichtigsten, wahrscheinlich aber der wichtigste Trommler für die Volksgemeinschaftsideologie (vgl. Anja Kafurke, Anstiften zur guten Tat. Die »Aktion Gemeinsinn« und die westdeutsche Zivilgesellschaft, 1957-2014, Bielefeld 2024, 36-37). Es zielte auf gesellschaftliche Integration, zumal des Bürgertums und der Arbeiterschaft, war Ausdruck des stets offensiv propagierten „Sozialismus“ der NSDAP und lenkte NS-Aktivisten nach dem Ende der „nationalen Revolution“ auf fordernde und beschäftigende Tätigkeitsfelder.

Sachspenden für das Winterhilfswerk (l.) und Türplakette zur Kennzeichnung schon errichteter Gaben (Hildener Rundschau 1935, Nr. 3 v. 1. April, 10 (l.); Rhein- und Ruhrzeitung 1936, Nr. 26 v. 26. Januar, 6)

Die Spenden für das Winterhilfswerk waren nominell freiwillig, faktisch aber handelte sich zunehmend um Zwangsspenden (Ralf Banken, Hitlers Steuerstaat. Die Steuerpolitik im Dritten Reich, Berlin und Boston 2018, 382-389). Die Straßensammlungen dominierten propagandistisch, doch zu einer faktischen Zwangssteuer entwickelten sich die Spenden einerseits durch verpflichtende Abzüge von Lohn und Ertrag – zehn Prozent und mehr der Lohnsteuer bzw. erwartete und gegebenenfalls erzwungene Abgaben von Firmen und Organisationen. Hinzu kamen die Erträge der Eintopfessen resp. Opfersonntage sowie beträchtliche Sachspenden. 1933/34 machten letztere 35 Prozent der Gesamtspenden aus. Die Erträge des Eintopfessens lagen erst 1938/39 unter denen der Reichsstraßensammlungen. Letztere wurden insbesondere seit Kriegsbeginn nochmals bedeutsamer: 1939/40 kamen 119 Mio. RM zusammen, im Folgejahr waren es 203, dann 302 und 1942/43 schließlich 397 Mio. RM. Das war allerdings nur ein knappes Viertel der damaligen Gesamtspenden von 1,596 Mrd. RM. Nicht vergessen darf man mögliche Mitgliedsbeiträge für die NS-Volkswohlfahrt von den bei Kriegsbeginn mehr als elf Millionen Zahlern. Die bei aller grundsätzlichen Unterstützung doch offenkundige Aversion gegen die Sammlungen des WHW – unter der Hand auch „Waffenhilfswerk“ (Deutschland-Berichte der Sopade 3, 1936, Nr. 5 v. 9. Juni, A-94) genannt – wurde auch dadurch befördert, dass die Sammlungen nicht allein die Straßen beherrschten, sondern auch das gesamte kulturelle Leben, Kinos, Sportereignisse und Konzerte, dass sie zudem durch systematische Haussammlungen ergänzt wurden. Diese „Spenden“ wurden in Listen erfasst, Nichtspenden galt nicht nur als regimefeindlich, sondern konnte strikt sanktioniert werden – bis hin zu Entlassungen. Gewiss gab es zahlreiche Formen von Devianz, doch angesichts der Woche für Woche stattfindenden Sammlungen auf Reichs-, aber auch auf Gau- und Kommunalebene, war die Zwangsspende ein Grundelement des Alltagslebens während des NS-Regimes. In der Bildwelt der Zeit wurde sie umgemünzt in einen Kampf gegen den bürgerlichen Spießer, gegen die Geizkragen der alten Zeit.

Abseits der Volksgemeinschaft: Gemeinschaftsfremde Spießer (Westfälischer Beobachter 1933, Nr. 289 v. 9. Dezember, 14 (l.); Illustrierter Beobachter 11, 1936, 175)

Die Reichsstraßensammlungen erfolgten monatlich an einem Wochenende, pro Winter gab es sechs. Ihr besonderes Gepräge erhielten sie durch die offensiv vorgehaltene rote Spendenbüchse, durch die Präsens der Parteigliederungen auf den Straßen und an der Haustür. Spenden waren ein sichtbares Bekenntnis für die Ziele des Regimes. Die Türplaketten für gezahlte Lohnabzüge führten diese tagtäglich vor Augen. Während der Straßensammlungen markierten jedoch Anstecknadeln, dann zunehmend ansprechende Abzeichen die Teilnahme. Diese wurden offensiv vermarket: „Die erste Reichsstraßensammlung findet am 14. und 15. Oktober statt. Es sammelt die DAF., die dabei eine Serie von sechs Büchlein verteilt, deren Motto ‚Der Führer macht Geschichte‘ lautet. Die Büchlein enthalten Bilder und Texte aus den Jahren 1933 bis 1938. Bei der zweiten Reichsstraßensammlung am 4. und 5. November sammeln die Gliederungen, SA., SS, NSKK., NSFK und verteilen dabei Ansteckzeichen in Form germanischer Schwerter und Dolche. Zur dritten Reichsstraßensammlung tritt am 16. und 17. Dezember die HJ. an; sie vertreibt gedrechselte Holzfiguren. Auch Gaustraßensammlungen, WHW.-Briefmarken und -Postkarten sowie Spendenkarten der Reichsbahn sind wieder vorgesehen“ (Der Plan des Kriegswinterhilfswerks, Hamburger Tageblatt 1939, Nr. 281 v. 11. Oktober, 1). Allerdings halfen Türplaketten und Abzeichen nicht sicher gegen weitere Spendenforderungen, zumal zwischen den Sammlern durchaus ein Wettbewerb um möglichst hohe Ergebnisse bestand, man auf jeden Fall die Vorjahresergebnisse übertreffen wollte. Die Uniformträger verwiesen auf eine imaginäre „moralische Pflicht“ (Noch ein Wort zur Winterhilfe!, Steinfurter Kreisblatt 1933, Nr. 291 v. 12. Dezember, 6). Die Spendenforderung war eine kleine Machtdemonstrationen im Alltag, ein Verweis auf die Machtmittel von Partei und Staat.

Gemeinschaftspropaganda und individueller Schmuck (Deutsche Apotheker-Zeitung 52, 1937, 37 (l.); Illustrierter Beobachter 11, 1936, 358)

In diesem Umfeld erfolgte im Februar 1940 auch der Verkauf der Wilhelm-Busch-Figuren. Einschlägige Anstecker wurden seit Oktober 1933 gegen eine Spende von zwei Groschen ausgegeben. Zuerst handelte es sich um Einzelstücke, doch rasch folgten Serien mit zehn, zwölf, bis zu dreißig Motiven (Wolfgang Gatzka, WHW-Abzeichen. Ein Führer durch das interessante Sammelgebiet der Serien des Winter-Hilfs-Werks von 1933 bis 1945, München 1981, 32). Den Anfang machten Motivnadeln, zumal „Gegen Hunger und Kälte“, deren Motto dann monatlich wechselte. Die Gesamtzahl der bei den Straßensammlungen verkauften Abzeichen lag bei knapp fünftausend. Sie wurden ergänzt durch regionale, lokale und anlassbezogene Abzeichen, so dass man insgesamt von etwa 8000 Stück ausgehen kann (vgl. Handbuch der WHW Abzeichen, 2. Aufl., München 1939; Rainer Baumann, WHW-Abzeichen der Reichs-Straßensammlung 1933-1934, Nürnberg 1973; Harry Rosenberg, Spendenabzeichen des WHW, Berlin-West 1974).

Als erstes Motivabzeichen allein für die Straßensammlung diente im Dezember 1933 eine Christrose. 16 Millionen wurden hergestellt, und die ansprechende Gestaltung ließ Sammelherzen höherschlagen. Schmuck- und Dekorationsartikel kamen auf, florale Elemente, zudem Christbaumschmuck und kleine Spielwaren. All das war begleitet von lenkender Propaganda, von Liederbüchern, von Märchen. Die Abzeichen galten als Ausdruck der Volkskultur, von Handwerkskunst, bestanden aus deutschen (billigen) Rohstoffen. National- und Regionalstolz wurden gezielt gefördert, so wie zeitgleich die regional disparate deutsche Kost. Die materielle Kultur von Handwerk und Bauerntum, von Germanen und Parteiorganisationen sollte den völkischen Zusammenhalt stärken. Zugleich aber gab es zahlreiche „moderne“ Serien, etwa über Verkehrszeichen und auch die während der Verdunklung durchaus praktischen Leuchtplaketten. Die Abzeichen waren das werbeträchtigste Hilfsmittel des WHW, das auch mittels Plakaten, Radio- und Wochenschausendungen dauerpräsent war (vgl. Martin, 2008, 193-232; Michael Hughes, The Anarchy of Nazi Memorabilia. From Things of Tryanny to Troubled Treasue, London und New York 2022).

Ein künstlerischer Spendenbeleg: Winterhilfswerks-Anstecknadeln (Gebrauchsgraphik 12, 1935, Nr. 10, 54)

Wilhelm Busch: Volksdichter oder völkischer Seher?

All das scheint weit entfernt von Wilhelm Busch, noch weiter von meinen Kindheitsentdeckungen. Warum nutzte man nun einen Maler und Dichter wie Busch im Rahmen der Reichsstraßensammlung des Winterhilfswerks? Popularität allein kann kein Kriterium gewesen sein, denn Karl May (1842-1912) und dessen Figuren verschmähte man. Zwei Aspekte schienen vorrangig: Zum einen war Buschs Biografie und Werk seit der Jahrhundertwende deutungsoffen, zum anderen gab es mit der 1930 gegründeten Wilhelm-Busch-Gesellschaft eine Institution, die einer nationalsozialistischen Deutung ihres verehrten Meisters die Scholle bereitete.

Öffentliche Gestalt fernab der Öffentlichkeit: Wilhelm Busch (Über Land und Meer 31, 1874, 461 (l.); Das Deutsche Blatt 1907, Nr. 101 v. 14. April, 5)

Wilhelm Busch war ein im Schaumburger Land geborener Maler und Dichter, eine Doppelbegabung, wie es sie im deutschen Sprachraum kaum gab (Gerd Ueding, Wilhelm Busch. Das 19. Jahrhundert en miniature, erw. u. rev. Neuausgabe, Frankfurt a.M. und Leipzig 2007; Eva Weissweiler, Wilhelm Busch. Der lachende Pessimist, Köln 2007). Er absolvierte ein Kunststudium in Düsseldorf, Antwerpen und München, doch einem breiteren Publikum war er vor allem durch seine in den späten 1850er Jahren einsetzenden Zeichnungen in den Münchener Bilderbögen und den Fliegenden Blätter bekannt. Ruhm gewann er mit seinen seit Mitte der 1860er Jahre veröffentlichten Bildergeschichten: Max und Moritz (1865), Hans Huckebein (1867), Die fromme Helene (1872) oder Fipps, der Affe (1879) sind bis heute bekannt. Dieser Reigen endete 1884 mit Maler Klecksel. Busch lebte in seinem Geburtsort Wiedensahl, publizierte nur wenig, malte nicht mehr für den Markt. Nie verheiratet, wurde er von seiner verwitweten Schwester Fanny Nöldeke (1834-1922) versorgt, lebte im verwandtschaftlichen Familienverbund der protestantischen Pfarrerfamilie Nöldeke. 1898 zog er in das Pfarrhaus der kleinen, am Harzrand gelegenen Gemeinde Mechtshausen, wo er 1908 verstarb. Er gilt bis heute als führender Kinderbuchautor, als Mitbegründer des Comics (vgl. dagegen Eckart Sackmann, Der deutschsprachige Comic vor »Max und Moritz«, Deutsche Comicforschung 11, 2015, 6-29), als Knittelreimer und Sentenzenschmied. Seine präzise Sezierung des (ländlichen) Bürgertums, die Entlarvung allgemeiner Heuchelei und seine Schilderung der Brüchigkeit der Existenz machten ihn sehens- und lesenswert – und Historiker kennen ihn natürlich auch als Aktivisten des Kulturkampfes der 1870er Jahre, für den sich der Begriff der Katholikenverfolgung ja nicht eingebürgert hat.

Die hier nur angedeutete Vielgestaltigkeit und Widersprüchlichkeit des Werkes, ebenso aber sein recht zurückgezogenes dörfliches Leben erschwerten eine Einordnung als der alte Herr anlässlich seiner runden Geburtstage 1902 und 1907 zu einem reichsweit gefeierten Nationaldichter und Humoristen mutierte. Der Gegensatz zu künstlerischen Selbstdarstellern dieser Zeit wie den sehr unterschiedlichen Ernst von Wildenbruch (1845-1909), Oscar Blumenthal (1852-1917), Hermann Sudermann (1857-1928), Frank Wedekind (1864-1918) oder dem als NS-Vorzeigedichter endenden Gerhart Hauptmann (1862-1946) war offenkundig – und daher weiteten sich Person und Werk schon vor dem ersten Weltkrieg fast beliebig aus, hatten doch fast alle Lager ihren Busch, konnten ihre Wahl auch mit lustigen Versen belegen.

Mit Blick auf die spätere Präsentation des Humoristen im Rahmen der 4. Reichstraßensammlung 1940 sind zwei Aspekte festzuhalten. Auf der einen Seite wurden nicht nur Buschs Charaktere „zu massenproduzierten Symbolen einer vorindustriellen Ära“ (Thomas A. Kohut, Wilhelm Busch: Die Erfindung eines literarischen Nationalhelden (1902-1908), Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 134, 2004, 147-157, hier 152). Sie waren um die Jahrhundertwende schon antiquiert, kaum mehr existent, allen Rückzugsgefechten der damaligen Mittelstandsbewegung zum Trotz. Auch Busch selbst erschien als „eine vorindustrielle Figur“ (Ebd. 150), Ausdruck vergangener Behaglichkeit, einer besseren, weniger fordernden Zeit. Ja, er zeichnete mit Bleistift oder Gänsefeder, mit selbst hergestellter brauner Sepiatinte. Dass der nikotinabhängige Künstler seine unverzichtbaren Zigaretten in feines JOB-Papier aus dem ferner Paris drehte, dass er seine Anzüge aus Frankfurt a.M. bezog, dass er also auch in der vermeintlichen ländlichen Idylle Teil der Konsumgesellschaft seiner Zeit war, mochte zwar nicht recht passen, doch Deutungen und kulturelles Marketing sind durch widersprechende Fakten kaum zu bremsen.

Wilhelm Buschs Zigarettenpapier in einer Vitrine im Wilhelm-Busch-Haus Mechtshausen (Uwe Spiekermann)

Busch war vor dem Ersten Weltkrieg ein äußerst erfolgreicher Autor mit einer Millionenauflage, an der vorrangig seine Verleger verdienten. Er verkörperte Massenerfolg, hob sich damit deutlich von der Mehrzahl zeitgenössischer Künstler, Schriftsteller und Journalisten ab. Sein Erfolg war der Erfolg eines Massengeschmacks, eines Volksdichters. Busch bot etwas zum Lachen – und das mit künstlerischen Mitteln. Er verkörperte die Souveränität des Massenpublikums, das sich von kulturellen Eliten nurmehr bedingt anleiten ließ. Hier liegt zweitens – und ich folge weiter der Argumentation Kohuts – der Grund für die Verdenkmalung Buschs am Ende seines Lebens. Die zahllosen Analysen und Deutungen waren Versuche einer kulturellen Elite, ihre Deutungshoheit auch über dem widerspenstigen Alten und seinem Publikum zu behaupten. Sie zielten, in der Massenpresse, in Massenzeitungen, darauf, Buschs Werk eine neue (durchaus vorhandene) Tiefe zu geben, um so den vermeintlich wahren Gehalt seines Werkes und seiner Person herauszuarbeiten. Wilhelm Busch wurde auch dadurch zur fast beliebigen Projektionsfläche. Der Meister schwieg – und der Chor der schreibenden Deuter dröhnte umso stärker. Das war bildungsbürgerlicher urbaner Habitus, der mehr über die Deuter als über das Gedeutete aussagte.

Es ist daher nicht überraschend, dass Wilhelm Busch beispielsweise von sozialdemokratischen Journalisten als zukunftsgewandter Skeptiker gedeutet wurde, der die Heuchelei des Bürgertums „an der Schwelle einer neuen Zeit, die erst nach ihm kam, die er ahnte“ (Ernst Schur, Wilhelm Busch, Unterhaltungsblatt des Vorwärts 1907, Nr. 72 v. 13. April, 286-287, hier 287) selbstkritisch demaskiert hatte. Und auch deutlich später, inmitten des Reichspräsidentenwahlkampfes 1932, porträtierte ihn der sozialdemokratische Kunstkritiker Paul F. Schmidt (1878-1955) als Mitstreiter im Freiheitskampf: „Der Hundertjährige erfüllt wahrlich erst heute seine Mission, denn der deutsche ‚Untermensch‘, den er wie kein zweiter geschildert hat, erfährt nun seine historische Mission, erst heute tritt er aus der Anonymität des Privatlebens, das Busch mit dem Blick des Genies und abgrundtiefem Haß gezeichnet hat, in die politische Arena und wirkt, wie er es allein kann und muß, zerstörend. Man versetze die Hunderte von Gestalten Wilhelm Buschs in den Sportpalast, und siehe da, es sind Mann für Mann die treuen Schildhalter und Schildbürger des Nationalsozialismus!“ (Wilhelm Busch, Vorwärts 1932, Nr. 176 v. 15. April, 10). Der Wiener Kulturphilosoph Egon Friedell (1878-1938) hatte Busch derweil zu einem humoristischen Dokumentaristen des bürgerlichen Zeitalters geadelt, beredt seine Fähigkeit gepriesen, den Philister zu demaskieren und zugleich zu verklären. Busch erschien als Meister der Ambivalenz, der die Widersprüchlichkeit der Moderne in seinen Charakteren einzufangen vermocht hatte, der das Dasein trotz aller Verwüstungen feierte (Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krisis der europäischen Seele. Von der schwarzen Pest bis zum Weltkrieg, London 1940, 380-383).

Ein gefeiertes Chamäleon: Grab Wilhelm Buschs in Mechtshausen, Denkmal in Wiedensahl (Uwe Spiekermann)

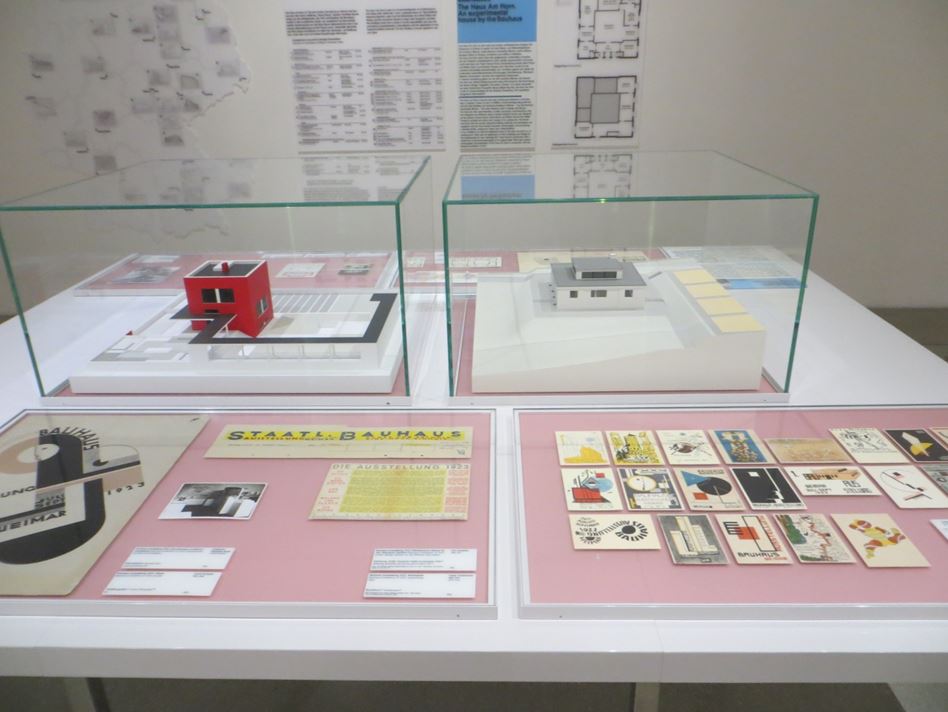

Es wundert daher kaum, dass nach der Machtzulassung der NSDAP völkische Deutungen Wilhelm Buschs die Oberhand gewannen – denn die meisten Mitglieder der kulturellen Eliten der Weimarer Zeit passten sich an, stießen gar ins Horn der neuen, nun nationalsozialistischen Zeit. Von den mehr 1.250 Bauhausstudierenden blieben beispielsweise ca. 900 im Deutschen Reich. Von diesen engagierten sich nicht weniger als 188 in der NSDAP (Anke Blümm und Patrick Rössler, Bauhaus und Nationalsozialismus. Eine statistische Annäherung, in: Dies. u. Elizabeth Otto (Hg.), Bauhaus und Nationalsozialismus, 2. Aufl., Weimar und München 2024, 72-77, insb. 75, 77). Erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral…

Entsprechend wurde Busch nun als Kenner der Rassen und Temperamente der Menschen gewürdigt, etwa des Juden in Plisch und Plum: „So bietet Wilhelm Busch nicht nur den weitesten Kreisen unseres Volkes Unterhaltung, sondern er schenkt auch dem Rassenseelenforscher mit seinen Gestalten wertvollen Beobachtungsstoff“ (Rez. v. Wilhelm-Busch-Album, Jubiläumsausgabe, München 1936, Volk und Rasse 11, 1936, 508). Er mutierte zum Repräsentanten echt deutschen Humors, der strikt abgegrenzt wurde vom „Witz anderer Völker, insbesondere von der amerikanischen Blödelei“, da er die „Wärme des Gemüts mit philosophischer Lebensbetrachtung verbindet“ (Rez. v. Wilhelm-Busch-Album, Jubiläumsausgabe, München, Unser Wille und Weg 7, 1937, 349). Die Deutung von Busch als „völkischem Seher“ war schon lange vor der 4. Reichsstraßensammlung 1940 gängig, auch bevor der nationalsozialistische Archivar der Wilhelm-Busch-Gesellschaft ihn als solchen porträtierte (Karl Anlauf, Der Philosoph von Wiedensahl. Der völkische Seher Wilhelm Busch, Berlin 1939). 1940 war diese Deutung jedenfalls dominant (vgl. etwa Kurt Pfeiffer, Wilhelm Busch – ein Streiter der Wahrheit, Lodscher Zeitung 1940, Nr. 53 v. 22. Februar, 6).

Eine wichtige, gleichwohl nicht präzise einzuschätzende Rolle für diese völkische Deutung spielte die Wilhelm-Busch-Gesellschaft in Hannover, die ihre eigene NS-Geschichte bis heute nur rudimentär erforscht hat (vgl. Monika Herlt, 75 Jahre Wilhelm-Busch-Gesellschaft – eine Chronik, Satire 2005, Nr. 69, 9-34). Die Verwendung von Wilhelm Busch und seiner Charaktere für die Zwecke des nationalsozialistischen Winterhilfswerkes war eben nicht eine typische „Indienstnahme durch ein totalitäres System“ (Herbert Günther, Der Versteckspieler. Die Lebensgeschichte des Wilhelm Busch, Springe 2011, 205). Es handelte sich vielmehr um die gezielte Nutzung eines einseitig gedeuteten Erbes durch interessierte kulturelle Eliten, darunter nicht zuletzt die Repräsentanten der Wilhelm-Busch-Gesellschaft. Sie gaben vor, die eigentlichen Kenner und Sachwalter Buschs zu sein; und es war diese Gesellschaft, die von der 4. Reichsstraßensammlung 1940 unmittelbar profitierte. Die Mitgliedszahlen stiegen im Anschluss steil an, führten die literarische Gesellschaft „auf einem Höhepunkt ihrer Popularität“ (Herlt, 2005, 16). Zeitweilig handelte es sich um die reichsweit mitgliederstärkste Organisation ihrer Art, größer als etwa die Anfang der 1930er Jahre noch führende Goethe-Gesellschaft. Die völkische Deutung Buschs zahlte sich für die Hannoveraner aus.

Sie steht allerdings in einem breiteren Zusammenhang. Ihre Gründung am 24. Juni 1930 resultierte aus einer ganz wesentlich vom Heimatbund Niedersachen getragenen Wilhelm-Busch-Spende 1927, dank der nicht nur dessen Geburtshaus in Wiedensahl renoviert und erworben werden, sondern auch der Grundstock einer dann zielstrebig erweiterten Sammlung gelegt werden konnte. Schon 1930 schrieb Kurt Voss (1896-1939), Feuilletonschriftleiter des Hannoverschen Kuriers: „Wir haben allen Grund, in Wilhelm Busch einen der großen Niedersachsen zu erkennen, die aus dem Bauerntum und seiner markanten Lebensphilosophie ihr Bestes geschöpft haben“ (Bei Wilhelm Busch in Wiedensahl, Hannoverscher Kurier 1930, Nr. 292 v. 25. Juni, 3). Als nationalsozialistischer Hauptschriftleiter der 1933 gleichgeschalteten Zeitung lieferte er der neuen Gesellschaft steten Flankenschutz. Diese war anfangs ein bildungsbürgerlicher Verein, der „weiteste Volkskreise“ für eine „Wilhelm-Busch-Ehrung“ gewinnen wollte (Hannoverscher Kurier 1930, Nr. 292 v. 25. Juni, 3). Anlässlich der Centenarfeier 1932 präsentierte er im Hannoveraner Provinzialmuseum eine Busch-Ausstellung, die vom Hamburger Kunsthistoriker Robert Dangers (1896-1987) und dem Direktor des Provinzialmuseums Alexander Dorner (1893-1957) kuratiert worden war (R[ichard] Abich, Dem Dichter, Maler und Philosophen. Ueber die Geschichte der Wilhelm-Busch-Gesellschaft, Hannoverscher Kurier 1932, Nr. 357 v. 2. August, 6). Dieses Duo spiegelte die Ambivalenz der Anfangszeit: Dorner war ein ausgesprochener Förderer der modernen Kunst und des Bauhauses, sein Haus hatte parallel Busch schon länger gesammelt (Stefanie Waske, Der Traum vom neuen Leben. Niedersachsen und das Bauhaus, Hannover 2019, 24-25; hagiographisch: Reinhard Spieler, Die Entwicklung des Provinzial-Museums unter Alexander Dorner, in: Karin Orchard (Hg.), RevonnaH. Kunst der Avantgarde in Hannover 1912-1933, Hannover 2017, 189-203). Während Dorner 1936 ins Exil ging, gehörte Dangers seit spätestens 1930 zu den niederdeutsch-völkischen, vermeintlich „sachlichen“ Interpreten und zugleich intellektuellen Repräsentanten der Wilhelm-Busch-Gesellschaft (Walter Pape, Wilhelm Busch, Stuttgart 1977, 14; Robert Dangers, Wilhelm Busch. Sein Leben und sein Werk, Berlin 1930).

Die Wilhelm-Busch-Gesellschaft erreichte ihre selbstgesetzten Ziele, nicht zuletzt die Erweiterung und „einwandfreie Unterbringung“ der Sammlung (Die Eröffnung des Wilhelm-Busch-Museums und Jahrestagung 1937, Mitteilungen der Wilhelm-Busch Gesellschaft 1938, Nr. 8, 1-14, hier 3). Die Machtzulassung der NSDAP hatte mit den Suiziden des jüdischen Vorstandsmitgliedes Otto Levin am 15. März 1933 und des Vorstandsvorsitzenden und Staatsparteipolitikers Martin Frommhold am 10. April intern gravierende Folgen (Herlt, 2005, 11-12). Doch diese halfen ihre öffentliche Position zu stärken und sich den neuen Machtverhältnissen anzupassen. Die neue Zeit schuf neue Chancen nicht zuletzt für den Erwerb neuer Objekte, der quirlige Kulturfunktionär und spätere Direktor des Wilhelm-Busch-Museums Emil Conrad (1885-1967) nahm diese wahr. Zwischen 1933 und 1945 wurden mehr als 2.200 der heutigen ca. 3.000 Busch-Artefakte erworben – und die Dokumentation von mehr als 1.250 war „auffallend ungenau und lückenhaft“ (Ruth Brunngraber-Malottke, Provenienzforschung im Wilhelm-Busch-Museum Hannover, 2013 (Ms.). Öffentlich hieß es dagegen, dass alles „sorgfältig erworben und gesammelt worden“ sei (Straßensammlung mit Wilhelm Busch, Gelsenkirchener Zeitung 1940, Nr. 30 v. 31. Januar, 4).

Die Repräsentanten der Gesellschaft erreichten ihre Ziele nicht zuletzt durch das Wohlwollen der Stadt Hannover und des Oberbürgermeisters Arthur Menge (1884-1965), eines Welfen, der auch ohne NSDAP-Mitgliedschaft 1933 im Amt blieb, zugleich als Vorsitzender der Wilhelm-Busch-Gesellschaft einsprang. Deren neues Hauptziel, die Gründung eines Wilhelm-Busch-Museums, wurde 1937 schließlich erreicht und verkörperte die Deutungshoheit über Wilhelm Busch institutionell: „Wer Wilhelm Busch sehen, ihn studieren und sich an ihm erfreuen will, der mache sich auf nach Hannover, dazu ist das Wilhelm-Busch-Museum in Hannover da“, so Walther Lampe (1894-1985), stellvertretender Vorsitzender, zugleich Vorsitzender des Heimatbundes Niedersachsen, NSDAP-Mitglied und Deutscher Christ (Jahrestagung, 1937, 10).

Bildungsbürgerliche Weihestätte für einen Volksdichter: Einblicke in das Wilhelm-Busch-Museum Hannover (Wiener Illustrierte 59, 1940, Nr. 5, 6)

Lampe sprach für die Wilhelm-Busch-Gesellschaft als er 1938 an Buschs Todestag an dessen Grab, umgeben von Jungvolk, ausführte: „Wir müssen ihn hören, weil er das Selbstverständliche sagt, denn er sagt damit das ewig Schlichte und ewig Große seiner Weisheit. In dieser Klarheit und Selbstverständlichkeit berührt sich Busch mit dem geistigen Inhalt unserer deutschen Welt von heute, nämlich dem Nationalsozialismus“ (Gedenkfeier zum 30jährigen Todestage von Wilhelm Busch in Mechtshausen, Mitteilungen der Wilhelm-Busch Gesellschaft 1938, Nr. 8, 20-28, hier 21). Was Lampe flötete, dröhnte der Hildesheimer NSDAP-Landrat Albert Schneider deutlicher: „Die breite Masse sähe in ihm immer noch nur den Humoristen, er aber sei ein Prophet gewesen. Er habe schon vor 50 Jahren die Schäden der damaligen Zeit erkannt, er wußte um die Fäulnis in der Politik und in den Parlamenten, ihm war der Blutsgedanke vertraut, und er verwurzelte ganz in seinem Boden, auf den ihn das Schicksal gestellt“ (Ebd., 21).

Das Museum fand seinen Platz in einem im April 1936 von der Stadt an die Wilhelm-Busch-Gesellschaft übertragenen Haus am repräsentativen Rustplatz. Die Ausstellung war gediegen, präsentierte vor allem die eigenen Sammelstücke. Sie war biographisch angelegt, folgte den Orten von Buschs Leben, mündete aber nicht allein in Wiedensahl und Mechtshausen, sondern stellte auch die Größe des Meisters und die Glückwünsche zu Buschs 70. und 75. Geburtstag zusammen, um dadurch die historische Bedeutung des Namensgebers zu veranschaulichen (vgl. etwa Wilhelm-Busch-Museum. Eröffnung am 13. Juni, Hannoverscher Kurier 1937, Nr. 214 v. 11. Mai, 5; Hermann Wiebe, Busch-Museum und Fest-Theater, Bremer Zeitung 1937, Nr. 161 v. 15. Juni, 12; Hans Pusen, Wilhelm Busch: „Ich hab’n hübschen Krug“, Hannoverscher Kurier 1940, Nr. 62 v. 3. März, 9; Und nun zu ihm selbst. Wilhelm-Busch-Museum neugestaltet, ebd. 1940, Nr. 36 v. 6. Februar, 4). Das Museum war sicher kein „Museum für das Lachen“, als das es teils bezeichnet wurde (Bremer Zeitung 1937, Nr. 121 v. 5. Mai, 5). Es war eine neue, zentralisierte Weihestätte abseits von Wiedensahl und Mechtshausen – und Buschs erste Studienjahre am Hannoveraner Polytechnikum legitimierten nur ansatzweise den Bruch mit den mühevollen Busfahrten in die Provinz. Das Wilhelm-Busch-Museum diente der Zentralisierung der Erinnerung an einen großen Deutschen und war bildungsbürgerliches Pendant zu gängigen Zentralisierungsbestrebungen des NS-Regimes. Die Bauern trafen sich zum Erntedank am nicht fernen Bückeberg, Partei und Wehrmacht in Nürnberg, die ewige Flamme der Blutsopfer des 9. November brannte am Königsplatz in München – und Originaldrucke und Gemälde Buchs fanden nun in Hannover ihre Heimstatt. Eine „deutsche Kulturstätte, einzig in ihrer Art, […] geweiht dem Genius des großen deutschen und niedersächsischen Mannes Wilhelm Busch“ (Eröffnung, 1937, 2 (Arthur Menge)).

Werbebesuch im Wilhelm-Busch-Museum in Hannover (Bildbeobachter des Volksrufs 10, 1940, Nr. 49, 2 (l.); 3)

Die 4. Reichsstraßensammlung nutzte Wilhelm Busch im Sinne der (Hannoveraner) Bildungsbürger, im Sinne ihrer völkischen und nationalsozialistischen Deutung des Dichters. Mir fallen hierzu Zeilen eines im Sommer 1944 geschriebenes Gedicht des protestantischen Theologen Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) ein: „Leidensscheu und arm an Taten, / haben wir Dich vor den Menschen verraten. / Wir sahen die Lüge ihr Haupt erheben / und haben der Wahrheit nicht Ehre gegeben“ (Nächtliche Stimmen in Tegel, in: Ders., Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, hg. v. Eberhard Bethge, 2. Aufl., München 1977, 383-389, hier 388). Entsprechende Worte hat es in der Nachkriegszeit von der Wilhelm-Busch-Gesellschaft zu ihrer Busch-Deutung nicht gegeben; nicht verwunderlich angesichts einer bemerkenswerten personellen Kontinuität der Leitungskader. Stattdessen lobte man sich selbst, schwieg beredt, freute sich am neuen, das alte, in der Bombennacht vom 8. auf den 9. Oktober 1943 zerstörte Haus ersetzende Museum, und blickte freudig in die Zukunft (Martin Anger, 25 Jahre Wilhelm-Busch-Gesellschaft, Jahrbuch der Wilhelm-Busch-Gesellschaft 1955, 7-28). Die Wilhelm-Busch-Gesellschaft war dabei in Hannover in guter Gesellschaft. Die Universität Hannover reintegrierte beispielsweise mit Konrad Meyer (1901-1973) einen der Hauptverantwortlichen des Generalplans Ost. Auch Hans Adalbert Schweigart (1900-1972), führender NS-Ernährungswissenschaftler, fand in Hannover Lehrstuhl und Heimstatt. Der NS-Hygieniker Werner Kollath (1892-1970) wurde vom Hannoveraner Unternehmer Bahlsen aufgenommen und erhielt zeitweilig Salär, nachdem seine Anbiederung an die SED in Rostock nicht erfolgreich war (nicht erwähnt in der Auftragsarbeit von Hartmut Berghoff und Manfred Grieger, Die Geschichte des Hauses Bahlsen. Keks – Krieg – Konsum 1911-1974, Göttingen 2024). Die Hannoveraner Tiermedizin wurde weiterhin vom NSDAP-Mitglied Richard Götze (1890-1955) geleitet; der kurze Einschnitt britischer Reeducation und Denazification währte nicht lange. Auch die Politik wies bemerkenswerte Kontinuitäten aus: Im dritten Landtag des neuen Bundeslandes Niedersachen lag der Anteil der NSDAP-Mitglieder 1951-1955 bei mehr als einem Drittel aller Abgeordneten (Stephan A. Glienke, Die NS-Vergangenheit späterer niedersächsischer Landtagsabgeordneter, Hannover s.a. [2012], 19). Selbst der „rote Welfe“, der sozialdemokratische Ministerpräsident Hinrich Wilhelm Kopf (1893-1961) konnte dem Land seinen Stempel aufdrücken, obwohl an sich bekannt war, dass er sich seit 1933 mit der Arisierung jüdischer Betriebe beschäftigt, dass er während des Krieges als Generaltreuhändler der Haupttreuhandstelle Ost die Germanisierung Oberschlesiens forciert hatte (Teresa Nentwig, Hinrich Wilhelm Kopf (1893–1961). Ein konservativer Sozialdemokrat, Hannover 2013, Kap. 5). Dass er die Wilhelm-Busch-Gesellschaft unterstützte, versteht sich von selbst.

Kampagnenbeginn: Einstimmende Artikel und erste Bilder

Doch zurück in die Weite des Deutschen Reiches. Anfang 1940 war der Krieg alltagsprägend, doch zugleich war es wie ein Leben zwischen den Kriegen. Polen war besiegt, die westlichen Teile okkupiert, Besatzungsherrschaft, Germanisierung, Umsiedlung, Raumplanungen und Ghettobildungen nahmen Gestalt an. An den Westgrenzen gab es Scharmützel während des sog. „Sitzkrieges“, Erfolgsmeldungen von See- und Luftkämpfen prägten die Titelseiten der Tageszeitungen. Im Alltag hatte man sich an die Rationierung der wichtigsten Güter und die Verdunkelung gewöhnt, kaum aber an die immense Kälte dieses Winters. Gängige Alltagsfreuden waren eingeschränkt worden, etwa der an sich Anfang Februar anstehende Karneval. Der bevorstehende reale Krieg mit Frankreich und dem britischen Expeditionskorps führte zu allgemeiner Besorgnis, denn die Härten des Ersten Weltkriegs waren noch nicht vergessen.

Das Winterhilfswerk wurde nach Kriegsbeginn in Kriegswinterhilfswerk umgetauft, der Krieg schien Anlass für vermehrte Spenden, doch zugleich ging es um eine neuartige innere Rüstung. Programmatisch betonte Reichspropagandaminister Goebbels Ende Januar 1940, dass man sich im Krieg auf „alle Kraftquellen“ besinnen müsse: „Eine solche Quelle der Kraft ist insbesondere auch die deutsche Kunst, und weil andererseits gerade die Freude den Menschen stark macht für den Lebenskampf, so darf in einer so harten, schwierigen Zeitspanne wie der unsrigen, das Lachen nicht verlernt werden, wenn wir nicht in Griesgram und Verbitterungen ersticken wollen“ (alle Zitate des Absatzes n. Pruys, Holt mir das Glas, o Seelentrost Humor!, Stadtanzeiger für Castrop-Rauxel und Umgebung 1940, Nr. 26 v. 27. Januar, 3). Wilhelm Busch sei eine solche Kraftquelle, „weil er eine unerschöpfliche Quelle von Freude und Kraft den nur uns Deutschen in dieser Reinkultur eigenen Humor in noch nicht wieder erreichter Weise gleichzeitig mit Zeichenstift und Federhalter so ausgezeichnet und gottbegnadet beherrscht“. Seine Kunst sei ein „Gesundbrunnen, in dem jeder meckernde Pessimismus ertränkt werden“ könne. Man pries das befreiende Lachen, die Abkehr von Sorge und Trübsal angesichts kommender Fährnisse. „Niemand verlangt von den Menschen jetzt Luftsprünge und Freudenausbrüche. Aber man leistet heute schon viel, wenn man sich zusammenreißt und der Aufheiterung und Lebensfreude einen Spalt in seinem Innern aufläßt.“

In seiner Rede fasste Goebbels zentrale Punkte der Kampagne für die 4. Reichsstraßensammlung zusammen. Sie war sprechend, verweist aber auch auf die Grenzen ihrer Rekonstruktion auf Grundlage der damaligen Publizistik. Es handelt sich um eine Deutung der Macher, der Propagandisten, der Nutznießer, um propagandistische Selbstbeschreibungen. Unmittelbare Kommentare oder Kritik fehlen. Dennoch hat diese Analyse nationalsozialistischer Pressewerke ihren unverzichtbaren Wert. Es handelte sich erstens um zwar gebrochene, gleichwohl reale Berichterstattung. Zweitens spiegelte sie Wunschwelten der politischen (und kulturellen) Eliten. Drittens finden wir Begründungen und Erläuterungen, lernen mehr über die mit den Kampagnen verbundenen Erwartungen an die Bevölkerung. Viertens findet sich auch in der gelenkten Presse ein Widerschein möglicher Widerständigkeiten, möglicher Bruchpunkte. Und fünftens erschließen Zeitungen und Zeitschriften Alltagsbereiche von Propaganda und Konsum, die bis heute wissenschaftlich nur höchst oberflächlich untersucht wurden. Nationalsozialistische Presse ist gewiss gefährlicher Stoff. Doch präzise hinterfragt bietet ihre Analyse Erkenntnismöglichkeiten, die die gängige Selbstbeschreibung des NS-Regimes in Archivalien ganz wesentlich ergänzt.

Stete Propaganda – veränderte Motive: Werbung für die Reichsstraßensammlungen (Anzeiger für die Bezirke Bludenz und Montafon 1939, Nr. 12 v. 25. März, 5 (l.); General-Anzeiger 1936, Nr. 96 v. 5. April, 14)

Generell standen die einzelnen Reichsstraßensammlungen für etwa zwei Wochen im Licht der Berichterstattung. Erste Berichte setzten ca. zwei Wochen vor dem Sammelwochenende ein. Der Themenkranz wurde angerissen, in verschiedenen Aspekten erörtert. Anfangs dominierten nicht Bilder, sondern Texte. Sie stammten meist aus den Bürokratien des Reichspropagandaministeriums, des Winterhilfswerkes und der NSV, wurden durch Materndienste verbreitet, setzten die Schwerpunkte, den Tenor der Kampagnen. Eine Woche vor der Sammlung wurde die Berichterstattung dann nicht nur intensiviert, sondern vor allem visualisiert. Nun nutzte man Abbildungen unterschiedlicher Art: Die Abzeichen wurden in verschiedenen Brechungen vorgestellt, hinzu traten die gängigen Plakate, kleine Bildeinsprengsel, Parolen und Erinnerungsfetzen. Diese zweite Phase war stärker dezentralisiert, neben die allüberall gedruckten Artikel traten auch lokale resp. regionale Besonderheiten – Fachleute und die einschlägigen Gau- und Kommunalämter lieferten zu. Die Redaktionen, deren Aufgaben ja auch über tägliche Presseanweisungen gelenkt wurden, hatten für einen gewissen lokalen Flair zu sorgen. Zugleich verwiesen sie jedoch auch auf Begleitpublizistik, meist einschlägige Radiosendungen. Dies mündete in eine mahnende Berichterstattung am Sammlungswochenende, in der das Opfer gefordert wurde, in dem zugleich die näheren Umstände der Sammlungen erläutert wurden. Das schloss lokale Begleitprogramme mit ein, etwa Konzerte oder Gemeinschaftsessen. Am Wochenende traten dann die Dinge, die Abzeichen und die Sammelbüchsen in den Mittelpunkt: Texte, Bilder, Dinge. Zum Abschluss gab es die Sammelergebnisse. Steigende Summen waren geboten, denn es sollte von neuen Erfolgen an der Heimatfront berichtet werden. Die Kampagnen dienten als verbindendes Band einer imaginierten und zugleich eingeforderten Not-, Sorge- und Volksgemeinschaft. Sie sollten zugleich aber auch den lokalen Zusammenhalt stärken, die Leistungsgemeinschaft vor Ort. Was als Einzelkampagne werbetechnisch gut durchdacht und konsequent umgesetzt war, dürfte die Zeitgenossen auf die Dauer jedoch auch ermüdet haben. Die WHW-Sammlungen folgten Routinen, ihr Ablauf war vorhersagbar, barg kaum Überraschungen. Entsprechend bedeutsam war die thematische Aufladung, waren die Abzeichen. Und da war Wilhelm Busch gewiss attraktiver als die soundsovielte Präsentation der Großtaten der Partei oder Hitlers. Entsprechend legten sich Bürokraten, Bildungsbürger, Journalisten und Aktivisten hier besonders ins Zeug.

Die staatliche Propaganda für die 4. Reichsstraßensammlung setzte am 20. Januar ein, also zwei Wochen vor dem Sammelwochenende des 3. und 4. Februar. Unter dem Titel „Jeder kennt Wilhelm Busch“ knüpfte man an dessen Popularität als Humoristen an. Man werde in Zukunft mehr von ihm hören, von ihm, „der still und bescheiden im ‚klimperkleinen‘ Ort Wiedensahl lebte, urwüchsiges Niedersachsentum auch in seinem Schaffen verkörpert und uns allen gerade im Ernst dieser Zeit viel zu sagen hat“ (Hagener Zeitung 1940, Nr. 17 v. 20. Januar, 9; auch Gevelsberger Zeitung 1940, Nr. 17 v. 20. Januar, 5; Tremonia 1940, Nr. 20 v. 21. Januar, 7; Hasper Zeitung 1940, Nr. 18 v. 22. Januar, 4; Amts-Zeitung 1940, Nr. 10 v. 23. Januar, 2; Volksblatt 1940, Nr. 20 v. 24. Januar, 2). Lachen und Lächeln seien wichtig, um das Leben zu meistern, um sich im Alltag zu bewähren. Zwei Tage später begann der Abdruck von „Erinnerung an Wilhelm Busch“ (auch unter dem Titel „Ein guter Freund“): Wilhelm Busch sei als Kinderautor bekannt, sei aber heute dank seines „wunderbaren Optimismus“ Vorbild für Jung und Alt (Volksblatt 1940, Nr. 18 v. 22. Januar, 2; Wittener Volks-Zeitung 1940, Nr. 18 v. 22. Januar, 5; Westfälisches Volksblatt 1940, Nr. 18 v. 22. Januar, 4; Tremonia 1940, Nr. 19 v. 23. Januar, 3; Schwerter Zeitung 1940, Nr. 19 v. 23. Januar, 5; Altenaer Kreisblatt 1940, Nr. 19 v. 23. Januar, 4; Volksblatt 1940, Nr. 21 v. 25. Januar, 4). Busch kennzeichne eine heitere Ernsthaftigkeit, seine Werke schenkten „gerade inmitten gewaltiger Aufgaben und härtester Anforderungen die nötige Entspannung und Erholung“. Das spiegele sich in den immensen Verkaufsziffern seiner Bücher, in den Ausleihrekorden der öffentlichen Büchereien.

Die gute alte Welt des Wilhelm Busch (Das Kleine Volksblatt 1940, Nr. 35 v. 4. Februar, 1)

Erst im Anschluss informierten die Zeitungen, dass bei der anstehenden Reichsstraßensammlung die Kampfverbände der Partei, also SA, SS, das Nationalsozialistische Kraftfahrkorps und der NS-Fliegerkorps, just Wilhelm-Busch-Abzeichen verkaufen würden (In jeder Gemeinde wird ein Opferbuch ausgelegt, Ostfriesische Tageszeitung 1940, Nr. 18 v. 22. Januar, 5). Es folgte eine nähere Beschreibung der noch nicht bildlich dargestellten Figuren: „Max und Moritz, Julchen und Adele, die fromme Helene und der Maler Klecksel, Herr und Frau Knopp, die gute Tante und der Meister Böck und schließlich der alte Bauer Nolte und die Witwe Bolte kommen wieder zu uns und rufen schöne Stunden der Erinnerung an unsere Kindheit, aber auch an manche späteren Jahre in uns wach“ (Die Kampfverbände sammeln für das WHW., Ratinger Zeitung 1940, Nr. 20 v. 24. Januar, 9; auch für das folgende Zitat). Die Kindheit aber sei vergangen, die heutige Zeit fordere nun ein „starkes Herz und den unerschütterlichen Willen zur Einsatzbereitschaft für unser Vaterland, das nun Mann für Mann angetreten ist, um den uns aufgezwungenen Krieg siegreich zu beenden. In diesem Kampf wollen wir kompromißlos sein wie der Niedersachse Wilhelm Busch, der seinen Weg gegangen ist, auch wenn ihn viele Feinde belächelt und bespöttelt haben.“ Sentimentalität und Prinzipientreue standen in der NS-Propaganda Seit an Seit – die Comicserie der „Familie Pfundig“ von Emmerich Huber (1903-1979) gab zeitgleich Ratschläge für den Alltag an der Heimatfront.

Entsprechend erschienen nun auch erste stimmungsvolle Begleitgeschichten: Wilhelm-Busch-Anekdoten zeichneten das Bild eines knorrigen, humorvollen und uneitlen Menschen; vorbildlich für die Kriegszeit (Fasse dich kurz!, Westfälische Neueste Nachrichten 1940, Nr. 23 v. 27. Januar, 10). Wilhelm Buschs Humor schien mit seinem Lachen, seinem freudigen Ja zum Leben Front und Heimat verbinden zu können (Wochenendbrief an unsere Soldaten, Westfälischer Kurier 1940, Nr. 23 v. 27. Januar, 5). Vergessene und weniger beachtete Werke Buschs wurden kurz charakterisiert, zum Lesen ermuntert. Bei der Reichsstraßensammlung würden daher auch weniger bekannte Figuren des „lachenden Philosophen“ (Schön ist ein Zylinderhut, Stadtanzeiger für Castrop-Rauxel und Umgebung 1940, Nr. 28 v. 29. Januar, 3) angeboten werden.

Wilhelm-Busch-Abzeichen zwischen Erinnerung und Gegenwart (Frankfurter Zeitung 1940, Nr. 57 v. 1. Februar, 2. Morgenbl., 9 (l.); Solinger Tageblatt 1940, Nr. 23 v. 27. Januar, 3)

Am Ende der Vorbereitungswoche wurden erste Abzeichen gezeigt – die Bildvorlagen meist zentral von Scherls Bilderdienst, Presse-Hoffmann oder Zander-Klischees geliefert. Die vor Augen geführten Figuren traten ins Zwiegespräch mit den Betrachtern, Bildmontagen zeigten die Motive, zugleich aber die vermeintliche Freude der Busch-Figuren selbst (Wilhelm-Busch-Figuren werben für das Kriegs-WHW., Wittener Tageblatt 1940, Nr. 24 v. 29. Januar, 3). Sie erschienen als Geschenk, nicht aber als erwartete Zweigroschengabe an das WHW. Noch war Zeit bis zur Sammlung, ein Zwischenraum der Wonne wurde gewährt: „Wer viel arbeitet, muß auch viel Freude haben, um immer neue Kraft daraus zu gewinnen“ (Lachendes Lebensbekenntnis, Gevelsberger Zeitung 1940, Nr. 244 v. 29. Januar, 5). Frohsinn und Ernst seien keine Gegensätze, sondern bedingten einander. Und dann tauchte auch der Meister selbst auf, als Bild inmitten seiner Schöpfungen. Nun, eine Woche vor Beginn, setzte stakkatohaft das Buschsche Versmotto der 4. Reichsstraßensammlung ein: „Ernst und dringend folgt mir eine / Mahnung nach auf Schritt und Tritt: / Sorge nicht nur für das Deine, / Sondern auch für andere mit“ (Tremonia 1940, Nr. 29 v. 30. Januar, 5; Westfälisches Volksblatt 1940, Nr. 27 v. 1. Februar, 5; Frankenberger Tageblatt 1940, Nr. 27 v. 1. Februar, 6).

Wilhelm-Busch inmitten der Abzeichen des Winterhilfswerkes (Volksblatt 1940, Nr. 24 v. 29. Januar, 2)

Der Blick auf den Nächsten erschien als Verpflichtung innerhalb der Volks- und Kriegsgemeinschaft. Opferfreudigkeit wurde eingefordert und die sammelnden Formationen der Partei würden bald lustig und froh agieren, aber „auch ihre Streiche da einzusetzen, wo man zur Mitarbeit am Kriegswinterhilfswerk mal etwas nachhelfen muß“ (Max und Moritz helfen dem WHW., Jeversches Wochenblatt 1940, Nr. 24 v. 29. Januar, 3). Da verging manchem das Lachen.

Ein Volk schaffender Menschen: Die Produktion von 34,5 Millionen Abzeichen

Bevor die Sammelbüchsen schepperten, gab es jedoch noch ein propagandistisches Zwischenspiel, nämlich den vom Publikum fast schon erwarteten Blick auf die Produktion der jeweiligen WHW-Abzeichen. „Arbeit und Brot“ war eine der wichtigsten NS-Parolen, entlehnt aus dem reichen Arsenal der Arbeiterbewegung. Die Geldspenden standen für das notbrechende Brot, für die solidarische Hilfe der Volksgenossen. Doch die Abzeichen erinnerten zugleich an Arbeit als Grundbedingung völkischer Existenz und siegreichen kriegerischen Ringens. Diese Arbeit verkörperten die zahlreichen Hersteller der Anstecker, Schmuckstücke, des künstlerischen Zierrats. Von Beginn an vergab das WHW (nach eigener Auskunft) die Aufträge in wirtschaftliche und soziale Krisengebiete, bevorzugte einheimisches Handwerk und Heimarbeit. Es galt Arbeit zu schaffen, Not durch unverhoffte Zuarbeit zu wenden. Was machte es schon, dass die Aufträge nicht selten an findige Parteigenossen gingen. Auch 1940 folgte die Wilhelm-Busch-Kampagne dieser Erwartung, obwohl schon lange Vollbeschäftigung herrschte, Arbeitskräfte fehlten und die Zahl polnischer Zwangsarbeiter bald über einer Million liegen sollte. Dennoch verzichtete man noch nicht auf dieses Zwischenspiel: Arbeit und Produktion erlaubten, auch über die verarbeiteten Materialien, die Herstellungsorte, die Formgestalter und die mit Hand und Maschine schaffenden Menschen zu berichten. Der vielbeschworene „Sozialismus der Tat“ sollte dadurch Kontur gewinnen, nachvollziehbar werden (vgl. Felix H. v. Eckhardt, Das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes, Gebrauchsgraphik 12, 1935, H. 4, 54-59).

Beispiele für die bemalten Majolika-Figuren im Museum im „Alten Pfarrhaus“ in Wiedensahl (Uwe Spiekermann)

Die 34,5 Millionen Wilhelm-Busch-Abzeichen wurden offiziell in zehn Betrieben in Baden, der Eifel, der Steiermark und in Hamburg hergestellt (Frankenberger Tageblatt 1940, Nr. 23 v. 27. Januar, 6; Gießener Anzeiger 1940, Nr. 24 v. 29. Januar, 4). Die Aufträge gingen an wenige Hauptbetriebe, die ihrerseits Subunternehmer verpflichteten. Die Zahl der Betriebsstätten lag aber schon aufgrund des hohen Anteils von dezentraler Heimarbeit höher. Charakteristisch für die Abzeichenproduktion war gering bezahlte Frauenarbeit, war ein ergänzender Nebenerwerb. Das WHW erschloss 1940 Arbeitsreserven, sorgte zugleich aber für eine Grundauslastung der während der Kriegszeit zunehmend zurückgefahrenen Konsumgüterindustrien. Die Berichte betonten paternalistisch: „Tausende von Händen hatten willkommene Arbeit, Tausende von Menschen, die mit Sorgen in den Winter gingen, lernten lächeln wie die 12 fingerhutgroßen Gesichter, die unter ihren Fingern entstanden“ (Dresdner Neueste Nachrichten 1940, Nr. 24 v. 29. Januar, 4). Hervorgehoben wurde die monatelange Vorbereitung, ebenso die arbeitsteilige Produktion. Die Arbeitsfreude schien augenscheinlich, eine Referenz an den zeitgenössischen Leistungskampf der deutschen Betriebe der Deutschen Arbeitsfront, für den die „Schönheit der Arbeit“ ein wichtiges Bewertungskriterium war (Da sind sie: Zwölf Busch-Figuren, Hannoverscher Kurier 1940, Nr. 28 v. 29. Januar, 4).

Ein seitlicher plastischer Eindruck der bemalten Majolika-Figuren im „Alten Pfarrhaus“ in Wiedensahl (Uwe Spiekermann)

Die Wilhelm Busch-Figuren wurden von dem Bildhauer Max Heinze (1883-1966) gestaltet, der seit 1910 in der Staatlichen Majolika-Manufaktur Karlsruhe beschäftigt war und 1939/40 die Gipsformerei leitete. Er setzte Buschs Flächenzeichnungen in etwa dreieinhalb Zentimeter hohe Reliefs um. Der Entwurf wurde in Ton modelliert, in Gips abgegossen, dann tausende von Negativgipsformen erstellt, die nicht nur in Karlsruhe, sondern auch an den anderen Brennorten genutzt wurden. Männer füllten die Formen anschließend mit Ton, prüften sie auf blasenfreie Füllung, ließen sie trocknen und brannten sie dann bei ca. 1.000 Grad Celsius. Anschließend begannen Frauen mit der Bemalung der Figuren, trugen Klebstoff für die noch fehlenden Nadeln auf. Es folgte eine neuerliche Trocknung und dann die Verpackung in Pappschachteln, aus denen während der Sammlung verkauft wurde. Die Packungen enthielten teils vollständige Serien, teils jedoch auch Figuren nur eines Charakters. Die Staatliche Majolika-Manufaktur koordinierte die Arbeit in weiteren Brennstätten in Baden-Oos, Mosbach, Kandern und Zell a.M. Die Auftragsnehmer organisierten dann die weitere Produktion vor Ort. In Durlach bedeutete das etwa die Umwandlung des Gasthauses „Zur Krone“ in eine Malstube, in der im Auftrag der Grötzinger chemischen Firma Petunia mehr als hundert Frauen die Figuren bemalten, mit einer Nadel versahen und verpackten (Durlach und die Wilhelm Busch-Abzeichen, Durlacher Tageblatt 1940, Nr. 29 v. 4. Februar, 3).

Karlsruhe hatte die Federführung, dorthin führte auch der reichsweit veröffentlichte und anschaulich beschreibende Bericht des Sonderkorrespondenten der Nationalsozialistischen Parteikorrespondenz Friedrich Karl Haas (1912-1975), seit 1931 für die Mannheimer NSDAP-Zeitung Hakenkreuzbanner tätig (An der Geburtsstätte von Max und Moritz, Der Führer 1940, Nr. 30 v. 31. Januar, 5; analog Wilhelm Busch in der Majolikaindustrie, Riesaer Tageblatt und Anzeiger 1940, Nr. 25 v. 30. Januar, 8; Gelsenkirchener Zeitung 1940, Nr. 28 v. 29. Januar, 8; Aachener Anzeiger 1940, Nr. 25 v. 30. Januar, 3; Stadtanzeiger für Castrop-Rauxel und Umgebung 1940, Nr. 30 v. 31. Januar, 3). Dort sprach man von 300 für ein halbes Jahr zusätzlich vor Ort Beschäftigten, reichsweit waren es ca. 3.000 Arbeiterinnen. Gefertigt wurde im Stundenlohn, Sorgfalt sollte das Werk prägen, hatte dieses doch eine „künstlerische, kulturelle Sendung“, sollte sich Wilhelm Busch würdig erweisen, sei gleichsam ein millionenteiliges Denkmal. Junge und auch deutlich ältere Frauen wurden hier angelernt, in den Berichten schwangen die Schwierigkeiten mit, ehe der Pinselstrich richtig saß, ehe der Arbeitsrhythmus für die jeweiligen Einzelstriche und die einzeln aufgetragenen Farben einer Figur rasch und verlässlich funktionierte (Majolika-Manufaktur Karlsruhe maßgebend beteiligt, Badische Presse 1940, Nr. 30 v. 31. Januar, 8).

Frauenarbeit in den Hamburger Werkstätten (Hamburger Tageblatt 1940, Nr. 26 v. 27. Januar, 5)

Während in Karlsruhe die Abzeichen nur Teil einer breit angelegten Majolikaproduktion waren, bildeten sie an anderen Orten monatelang die Hauptbeschäftigung. In der Steiermark, in Mürzzuschlag, soll die dortige keramische Werkstätte die Stammbelegschaft von zweiundsiebzig Beschäftigten auf 120 Personen aufgestockt haben, hinzu kamen 390 Heimarbeiter (Fromme Helene aus Mürzzuschlag, Völkischer Beobachter 1940, Nr. 29 v. 29. Januar, 5; auch für das Folgende). Anders als im „Altreich“ nutzte man in der „Ostmark“ den Bericht, um die kürzlich einsetzende wirtschaftliche Aufbauleistung des Nationalsozialismus zu feiern. Noch vor wenigen Jahren hätte die alte Industriestadt darniedergelegen, nun sähe man „heinzelmännchenhafte Emsigkeit in Stadt und Umgebung“. Die seit 1936 vom nationalsozialistischen Sohn des alten Firmengründers Birnstingl wieder angekurbelte Keramikfirma sei dafür verantwortlich (Kleine Volks-Zeitung 1940, Nr. 29 v. 30. Januar, 4). Voll Wonne listete man die großen Mengen dort bewegter Werk- und Rohstoffe auf, allein 3,2 Tonnen Eisen für die Nadeln, oder auch 30.000 kleine und 300 große Kartons, erforderlich für die pünktliche Herstellung der georderten 2,5 Millionen Abzeichen (Kleine Meisterstücke ostmärkischer Keramik, Neues Wiener Tagblatt 1940, Nr. 29 v. 30. Januar, 5).

Heimarbeit im steiermärkischen Mürzzuschlag (Völkischer Beobachter 1939, Nr. 29 v. 29. Januar, 5)

Im Norden wurden sechs Millionen Abzeichen in Wandsbek, Kiel und Schnelsen gebrannt, anschließend dezentral bearbeitet. In Hamburg präsentierten lokale Berichte dann 120 freudig singende Frauen in den Räumen der Firma Hermeneit, die dort an langen Tischen saßen. Die angelernten Kräfte arbeiteten mit einfachen, speziell entwickelten Hilfsmitteln (Wilhelm Busch in Hamburg wieder auferstanden, Hamburger Tageblatt 1940, Nr. 26 v. 27. Januar, 5). Im Bericht spürt man den Zeitdruck vor Ort. Von den 800.000 für Hamburg vorgesehenen Abzeichen konnte nur 615.000 fertiggestellt werden, weitere blieben unbemalt (Hamburger Tageblatt 1940, Nr. 35 v. 5. Februar, 5). Die Presse kritisierte jedoch nicht die Produktionsmängel, sondern kommentierte eulogisch: Vielleicht „werden gerade diese Figürchen besonders gefragt sein, weil diese Kinder sich ein Vergnügen daraus machen werden, sie selbst zu bemalen“ (Morgen kommen sie!, Hamburger Fremdenblatt 1940, Nr. 32 v. 2. Februar, 5). Insgesamt dominierte in der Presse der Stolz über das fertiggestellte Millionenwerk – das nun von den Käufern entsprechend gewürdigt werden sollte. Das WHW nutzte die etablierte Arbeitsorganisation weiter, noch die im Februar 1943 – just nach Stalingrad! – angebotenen 59 Millionen Kasperletonfiguren stammten neuerlich aus Karlsruhe, Hamburg, Mürzzuschlag und ergänzend aus Gmünden und Mengersgereuth (Aachener Anzeiger 1943, Nr. 26 v. 1. Februar, 3). Die Einblicke in die Arbeit sollten Lust machen auf die neuen Wilhelm-Busch-Abzeichen, die eine Woche vor der 4. Reichsstraßensammlung nun Gestalt annahmen.

Vorabpräsentation der Wilhelm-Busch-Abzeichen

Aktivierung durch Wilhelm-Busch-Abzeichen (Illustrierte Kronen-Zeitung 1940, Nr. 14385 v. 4. Februar, 1)

Die „Wilhelm-Busch-Woche des WHW“ (Volksblatt 1940, Nr. 28 v. 2. Februar, 1) mündete seit dem 29. Januar in immer neue Artikel, Hinweise und Appelle, die unmittelbar vor der Sammlung ihren Höhepunkt erreichten. Parallel aber drangen die Wilhelm-Busch-Abzeichen visuell vor. Trotz der zunehmend spürbaren Papierknappheit, trotz verringerten Umfangs, trotz der insgesamt noch nicht sonderlich zahlreichen Presseabbildungen präsentierten die Zeitungen die Anstecker augenfällig: Erst schauen, dann spenden. Erst zeigen, dann appellieren.

Die Abzeichen im Umfeld der Buschschen Bildgeschichten (Herforder Kreisblatt 1940, Nr. 23 v. 27. Januar, 5)

Die Abbildungen verbanden Wilhelm Busch und seine Figuren, erlaubten schon vorher angerissene Themen zu wiederholen und zu vertiefen. Nationalstolz wurde geschürt, so wie in den zeitgleichen Ufa-Filmen über große Deutsche, indem man „Max und Moritz“ irreführend zum „heute nächst der Bibel“ meistgelesenen „Buch der Welt“ erhob (Wilhelm Busch an der Mantelklappe, Der Grafschafter 1940, Nr. 24 v. 29. Januar, 3). Der nationalsozialistische Journalist Jan Kondring, ab 1941 Pressereferent des Reichskommissars für Altmaterialverwertung, pries Busch als Niedersachsen, der sich niemals vom Urwesen des Volkes entfernt habe, als Pionier der neuen Zeit: „Wilhelm Buschs volkhafte Bedeutung wird uns gerade in unseren Jahren volklichen, kulturellen Erwachens immer klarer“ (Zwölf Wilhelm-Busch-Figuren werden, Neue Mannheimer Zeitung 1940, Nr. 31 v. 31. Januar, 5). Der Meister sei kein Nationalsozialist gewesen, wohl aber ein Vorkämpfer für die nationalsozialistische Sache: „Nicht nur Jesuiten, Juden oder andere undeutsche Elemente, sondern alles Unwahre und vor allem Unnatürliche ist Busch verhaßt“ (Wilhelm Busch, der deutsche Künstler, Herforder Kreisblatt 1940, Nr. 25 v. 30. Januar, 4). Busch mutierte zum Kritiker der wirtschaftlichen Not seiner Zeit, zum Verfechter seiner angestammten Heimat (Wilhelm Busch, Buersche Zeitung 1940, Nr. 31 v. 1. Februar, 3). Und ein solches Vorbild verpflichtete: „Wilhelm Busch marschiert an der Spitze des Feldzuges deutscher Opferbereitschaft. Er, der immer alles Deutsche tapfer und unerbittlich verteidigt hat, fordert zum deutschen Opfer auf und lehrt uns deutschen Siegesglauben“ (Gevelsberger Zeitung 1940, Nr. 25 v. 30. Januar, 5). Man schulde ihm, aber auch den Männern im Felde, eine großzügige Gabe, würdig ihres Einsatzes (Aufruf zu der vierten Reichsstraßensammlung, Hannoverscher Kurier, Nr. 32 v. 2. Februar, 4). Und mit weniger Patina tönte es auch plump: „Im Jahre 1940 wollen wir noch fester zusammenstehen und durch ein kleines Opfer dazu beitragen, den Endsieg über die Geldsackbarone Englands und Frankreichs sicherzustellen“ (Der Führer 1940, Nr. 32 v. 2. Februar, 5).

Präsentation und virtuelle Vorabauswahl der zwölf Wilhelm-Busch-Abzeichen (Die Glocke am Sonntag 13, 1940, Nr. 5, 1)

Die Abzeichen wurden präsentiert, parallel über deren Ankunft bei der lokalen NS-Volkswohlfahrt berichtet. Zahlen wurden genannt, machten die Spendenaufgabe deutlich. Und vielfach war man der Ansicht, dass „so etwas Schönes noch garnicht dagewesen“ sei. Vorfreude machte sich breit: „Am Freitag kommen die freiwilligen Helfer mit ihren Handwägelchen zur Kreisamtsleitung, um die Abzeichenpakete abzuholen, und dann kann die große Offensive der Männer aus den Formationen auf das gute Herz“ beginnen (Kein Knopfloch bleibt am Sonntag leer!, Westfälische Landeszeitung 1940, Nr. 30 v. 31. Januar, 9). Die schönen Figuren seien Sammlerstücke, Wertsteigerungen fast sicher, der Kauf nicht nur einer Figur, sondern ganzer Serien sei ratsam (Des Rätsels Lösung, Schwerter Zeitung 1940, Nr. 26 v. 31. Januar, 3).

Präsentation ohne Einordnung: Wilhelm-Busch-Figuren im Wiedensahler Museum im „Alten Pfarrhaus“ (Uwe Spiekermann)

Die plakative Freude mischte sich jedoch auch mit Anleitungen und Ermahnungen. Die Reichsstraßensammlung galt als Lebensbekenntnis, „und reif und stark werden wir als Sieger aus diesem Kriege hervorgehen, den man unserem Volk aufgezwungen hat, weil man keine Ahnung von der unzerstörbaren Lebenskraft und dem herrlichen, einmütigen Siegeswillen der Nation unter der Führung Adolf Hitlers hatte! […] Mit Wilhelm Busch packen wir froh und siegesgewiß auch jetzt wieder das Leben an – und uns, nur uns allein wird der Sieg gehören!“ (Wilhelm Buschs Auferstehung, Gevelsberger Zeitung 1940, Nr. 27 v. 1. Februar, 5). Die Figuren ließen Kinderaugen erstrahlen, erlaubten eine Auszeit, um „frischen Atem zu holen und dann neugekräftigt ans harte, anforderungsreiche Werk dieser Kriegszeit zu gehen!“ („Mutti, bitte – Max und Moritz!“, Altenaer Kreisblatt 1940, Nr. 27 v. 1. Februar, 3). Wilhelm-Busch-Abzeichen standen gegen schlechte Laune und Disziplinlosigkeit, seine Werke vermittelten „kernhafte Kraft“, zeigten „wie man allezeit den Kopf oben und das starke, zuversichtliche Lachen in hellen Augen behält!“ (Ein Meister der Lebenskunst, Beobachter für das Sauerland 1940, Nr. 31 v. 1. Februar, 1). Die Figuren erlaubten Einkehr und Besinnung, das gemeinsame Opfer sei ein schon von Busch antizipierter „Sozialismus des deutschen Volkes“ (Falsche Wohltätigkeit, Erzgebirgischer Volksfreund 1940, Nr. 28 v. 2. Februar, 5).

Plakate, auch als Anzeigen verwandt (Stadtanzeiger für Castrop-Rauxel und Umgebung 1940, Nr. 28 v. 29. Januar, 3 (l.); Volksblatt 1940, Nr. 24 v. 29. Januar, 4)

Die Propaganda spielte auch leisere und ernste Töne. Lieselotte Henckel, promovierte Autorin der NS-Frauenwarte, nach dem Krieg dann einflussreiche Herausgeberin der „Filmblätter“, formulierte sinnreich und linientreu: „Wenn wir jetzt in ernsten Zeiten / Freude durch Humor bereiten, / liegt darin ein tiefer Sinn. / Fröhlichkeit regt an zum Geben, / ist im grauen Alltagsleben / guter Taten Anbeginn. // Kleine Wilhelm-Busch-Gestalten / emsig ihres Amtes walten / Lustig, pfiffig und gescheit, / werden sie im lust’gen Reigen / sich beim Winterhilfswerk zeigen. / Helfer sein in großer Zeit“ (Fröhlichkeit regt an zum Geben!, Rheinisch-Bergische Zeitung 1940, Nr. 27 v. 1. Februar, 5).

Wilhelm Busch und deutscher Humor

Die 4. Reichsstraßensammlung 1940 propagierte aber nicht nur eine völkische, kriegsfreudige und opferbereite Deutung des Menschen und des Werkes Buschs. Auch Humor wurde im Sinne des NS-Regimes umgedeutet. Buschs Humor war doppelbödig, realistisch bis zur Desillusionierung. Seine Charaktere waren böse, niederträchtig und boshaft. Über das junge Julchen hieß es beredt: „Denn der Mensch als Kreatur / Hat von Rücksicht keine Spur“ (Wilhelm Busch, Humoristischer Hausschatz, 5. Aufl., München 1896, 144). Der Leser sah sie scheitern, an sich, an den Umständen. Buschs Werk plädierte für stete Skepsis, für einen illusionslosen Blick auf seine Mitmenschen. Busch wusste um die Begrenztheit und Vergeblichkeit menschlichen Tuns, Strebens und auch Duldens: „Ewig an des Lebens Küsten / Wirst du scheiternd untergehn“ (Wilhelm Busch, Schein und Sein, München 1909, 2). Damit war die Großsprecherei der NS-Propaganda, auch die völkische Utopie eines großdeutsch beherrschten Europas nicht in eins zu bringen. Buschs Humor musste daher umgedeutet werden.

Die NS-Propagandisten und Bildungsbürger sprachen von Humor, doch sie reduzierten ihn auf einen Appell für Mäßigung und Duldsamkeit, verstanden ihn als Grundlage für Zuversicht, als eine Ressource für Erholung und Leistungsfähigkeit: „Was uns ärgert, ist vergänglich, / aber wer da lebenslänglich / am Humor sein Herz entfacht, / der hat nicht umsonst gelacht, / wenn er Feierabend macht!“ (Wau-Wau, Humor ins Haus!, Hannoverscher Kurier 1940, Nr. 24 v. 25. Januar, 4). Anlässlich der 4. Reichsstraßensammlung galt Humor als Lebenswürze, während der Malerdichter fast schon als moderner Candide gezeichnet wurde: „Immer aber war er zufrieden, immer vergnügt, und wenn ihn Sorgen drückten, zeichnete und schrieb er sie sich vergnügt vom Herzen“ (… sagt Wilhelm Busch, Gevelsberger Zeitung 1940, Nr. 22 v. 26. Januar, 3). Sein Humor würde „allen Dingen noch eine gute Seite abgewinnen“ (Klassiker deutschen Humors, Schwerter Zeitung 1940, Nr. 23 v. 27. Januar, 1). Zugleich aber raunten die NS-Deuter vom Humor als einer eigenartigen deutschen Seelenhaltung, als Mischung von Tiefe und Tun, als „Weltanschauung, die sich zwischen Schicksal und Freiheit des menschlichen Willens in einer Schwebelage hält und darin alle Widerwärtigkeiten des Lebens geistig und tatsächlich überwindet“ (Des Rätsels Lösung, Volksblatt 1940, Nr. 26 v. 31. Januar, 2). 1940 bedeutete das die Abkehr von Selbstreflektion, Eindimensionalität, kein sardonischer Ingrimm auf die eigene Führung, sondern ein Lachen „über die sture Dummheit und teuflische Bosheit unserer Feinde, die glauben, ein unter seinem Führer einiges und vertrauendes 80-Millionen-Volk besiegen und sein Reich zerstückeln zu können“ (Tante Bolte im Anmarsch auf Schwerte, Schwerter Zeitung 1940, Nr. 24 v. 29. Januar, 3). Solcher Humor war Kriegstugend, Folgewille, verband seichte Kindheitsschwelgerei mit dem fröhlichen Aus- und Entspannen nach getaner Arbeit (Die fromme Helene am Rockaufschlag, Jeversches Wochenblatt 1940, Nr. 26 v. 31. Januar, 3).

Deutscher Humor, abgegrenzt und präzise gezählt (Der Gemeinnützige 1940, Nr. 24 v. 29. Januar, 3)

Dieser in Buschs Schuhe geschobene Humor bedeutete Lachen und Weitermachen trotz Spendenzwang, Krieg und Sorge um die Lieben. Dieser Humor war verdammend, war Lebensgarant und Endsieggarantie. Humor „ist die beste Waffe, die man den feindlichen Gewalten des Lebens entgegensetzen kann –: die fröhliche Tapferkeit eines festen gewappneten Herzens!“ (Das fröhliche Herz, Rheinisch-Bergische Zeitung 1940, Nr. 28 v. 2. Februar, 3). Dieser Humor war unerschütterlich, gläubig und beharrend. An sich hätte diese Diskrepanz jedem Leser, und gewiss jedem Kenner Buschs auffallen müssen. Doch nicht nur seitens der Wilhelm-Busch-Gesellschaft fehlten Rückfragen, fehlten andere Interpretationen. Sie profitierte jedenfalls von der nationalsozialistischen Aufmerksamkeitsökonomie, war Teil davon. Das reichte.

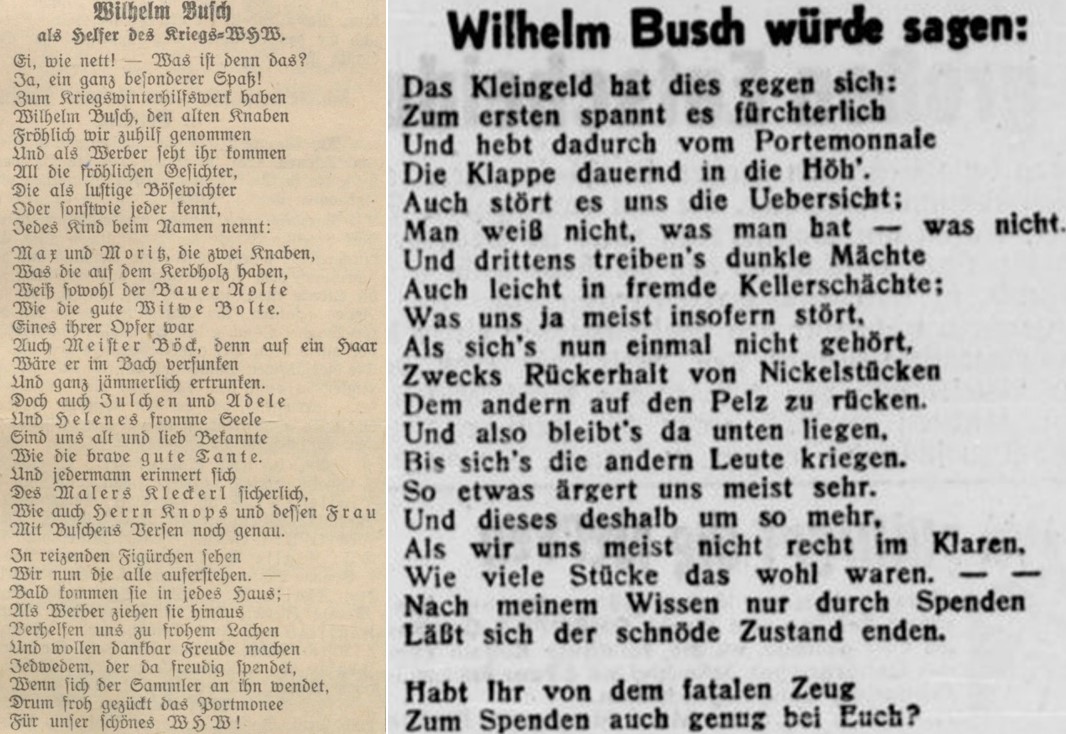

Knittelverse und Poesie: Übernahmen und Nachdichtungen

Als im August 1914 deutsche Armeen gen Westen stürmten, erreichte die deutsche Dichtkunst einen Höhepunkt. Die Zeitungen quollen über von patriotischen Reimwerken, eine hohe sechsstellige Zahl soll gedruckt worden sein. Eine solche Welle blieb 1939 aus, trotz des propagandistisch beschworenen Sieges im Osten. Die 4. Reichsstraßensammlung 1940 vertraute dennoch nicht nur auf Prosatexte und Bilder, sondern setzte auch auf Gedichte und Spricker von und nach Wilhelm Busch: „Ueberall sieht man die Tante, / wie sie Wilhelm Busch benannte. / Außerdem noch weitere Köpfe, / welche mit und ohne Zöpfe, / stellen sich mit viel Humor / für das WHW. jetzt vor“ (Hallische Nachrichten 1940, Nr. 26 v. 31. Januar, 5).

Die Geste reicht: Eine Wilhelm Busch-Zeichnung dient dem Winterhilfswerk, auch Lehrer Lämpel hält die Sammelbüchse hoch (Hannoverscher Kurier 1940, Nr. 31 v. 1. Februar, 4; ebd., Nr. 33 v. 3. Februar, 4)

Die Busch-Abzeichen waren eingebettet in ein Umfeld visueller Übernahmen, visueller Umdeutungen. Ebenso bediente man sich der Verse des Dichterphilosophen. Als Motto wählte man eine Sentenz aus Balduin Bählamm, wo es hieß „Doch guter Menschen Hauptbestreben / Ist, Andern auch was abzugeben“ (Busch, 1896, 222). Das „Doch“ wurde getilgt, mal wandelte sich das „Andern“ zu anderen (Ratinger Zeitung 1940, Nr. 20 v. 24. Januar, 9; Ohligser Anzeiger 1940, Nr. 26 v. 31. Januar, 3). Was kümmerte es, dass Busch mit seinem Vers just den unstillbaren Mitteilungsdrang moderner Dichter karikiert hatte. Was kümmerte es, dass er die Sentenz 1905 wieder aufgegriffen hatte: Um eine Widmung für einen Berliner Wohltätigkeitsbazar gebeten, schrieb er: „Ernst und dringend folgt mir eine / Mahnung nach auf Schritt und Tritt: / Sorge nicht nur für das Deine, / Sondern für das Andre mit“ (Wilhelm Busch, Schein und Sein. Nachgelassene Gedichte, München 1909, 68). Sich um das Andre kümmern schien ihm unbequem, menschlicher Altruismus sei eine Ausnahme. Doch nun, 1940, war er Gewährsmann für Opfer und Zwangsspende, da konnte man vermengen und verfälschen: „Guter Menschen Hauptbestreben / Ist, andern auch was abzugeben. / Mit sanftem Druck legte sie in seine / Entzückte Hand zwei größere Scheine. / Ernst und dringend folgt mir eine / Mahnung nach auf Schritt und Tritt: / Sorge nicht nur für das Deine, / Sondern auch für andere mit“ (Sächsische Elbzeitung 1940, Nr. 25 v. 30. Januar, 4). Entkontextualisierung, parolenhafte Verdichtung und Umdeutung kennzeichneten die Verskunst der 4. Reichsstraßensammlung 1940.

Dabei verschwammen die Grenzen zum Werbegedicht, obwohl doch die NSDAP seit 1933/34 emsig bemüht war, „nationalen Kitsch“ zurückzudrängen, Hitler und Hakenkreuz als Werbeschmuck aus dem Schaufenster des Metzgers zu verbannen. Gleichwohl nutzten die Volksgenossen die gebotene Gelegenheit. Die deutschen – explizit nicht jüdischen – Buchhändler im Gau Wien legten sich bildungsbürgernd und geschäftstüchtig ins Zeug: „Busch-Figuren ringsherum: / Max und Moritz, Plisch und Plum, / Maler Klecksel, Witwe Bolte / und der liebe Onkel Nolte, / Vetter Franz und Fromm‘ Helene, / Schneider Böck und Rektor Klöhne, / Julchen, ach und Fipps der Affe / und so mancher Geck und Laffe, / Huckebein, der Unglücksrabe / und Filuzius samt dem Stabe, / all‘ die trauten Buschiaden, / Freunde unserer Soldaten, / unsrer Kinder, unsrer Väter, / Freudenspender, jetzt und später, / Rufen Dich zum Hilfswerk auf! / Darum hemme Deinen Lauf, / kaufe eifrig die Figürchen, / trage froh sie an den Schnürchen, / kauf‘ Dir auch ein Buch dazu: / Deine Seele hat dann Ruh‘!“ (Illustrierte Kronen-Zeitung 1940, Nr. 14382 v. 1. Februar, 4)

Reichsstraßensammlung mit Knittelversunterstützung (Alpenpost 1940, Nr. 5 v. 2. Februar, 5 (l.); Westfälisches Volksblatt 1940, Nr. 29 v. 3. Februar, 5)

Im öffentlichen Raum wurden damals allseits bekannte Buschverse repetiert. Philologen hatten zuvor das Werk Buschs nach einschlägig nutzbaren Stellen durchforstet, selbst öffentlich kaum mehr erinnerte Verse aus Buschs erster Gedichtsammlung, der bei Kritik und Publikum durchgefallenen „Kritik des Herzens“ (1874), wurden um der Sammelsache willen herangezogen („Sorge nicht nur für das Deine…“, Hannoverscher Kurier 1940, Nr. 31 v. 1. Februar, 4; auch für das folgende Zitat). Auch die Wilhelm-Busch-Gesellschaft durchforstete ihre Sammlung und fand noch ein Schreiben Buschs für einen Wohltätigkeitsbasar, das sein Neffe Otto Nöldeke (1867-1948) übereignet hatte: „Zu nehmen, zu behalten / Und gut für sich zu leben, / Fällt jedem selber ein. / Die Börse zu entfalten, / Den andern was zu geben, / Das will ermuntert sein.“ All das war bemüht, vielleicht auch augenzwinkernd, doch hinter der Propagandafassade stand der Zwang zur Gabe am kommenden Wochenende: „Und wenn die Sammelbüchsen kommen, / laßt euch von Busch ein Verslein frommen: / ‚Enthaltsamkeit ist das Vergnügen / an Sachen, welche wir nicht kriegen! / Drum lebe mäßig, lebe klug, / wer nichts gebraucht, der hat genug!‘“ (Wilhelm Busch und das WHW., Westfälische Zeitung 1940, Nr. 27 v. 1. Februar, 5). Das Versmarketing bot Abwechslung, ja Erheiterung inmitten klirrender Kälte (Ueberlistete Kälte, Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung 1940, Nr. 29 v. 30. Januar, 5). Poesie wurde genutzt, kommodifiziert, verschlagert. Der schöne Schein der Diktatur blinkte.

Spendenappelle in gereimter Form (Münsterischer Anzeiger 1940, Nr. 33 v. 3. Februar, 3 (l.); Gladbecker Volkszeitung 1940, Nr. 34 v. 4. Februar, 3)

Durchführung und Begleitprogramm der 4. Reichsstraßensammlung

Am Freitag und Samstag, dem 2. und 3. Februar 1940, erreichte die Pressekampagne ihren Höhepunkt. Geborgte und befohlene Gefühle prägten die Publizistik. Neuerlich gab es mehrere reichsweit genutzte Zeitungsartikel mit Buschbezug und Versgehalt (Der Griff ins „Camisol“, Münsterischer Anzeiger 1940, Nr. 32 v. 2. Februar, 3; analog Völkischer Beobachter 1940, Nr. 32 v. 1. Febr., 6; etc.). Nun dominierte der freundlich verbrämte, auf den Kauf und das Opfer zielende Appell, typisch dafür war ein von Herbert Winkelmann, dem Leiter der Berliner Ortsgruppe der Wilhelm-Busch-Gesellschaft, verfasster Artikel mit dem vielfach variierten Titel „Wilhelm Busch sammelt für das Kriegswinterhilfswerk“ (Kreisbote 1940, Nr. 2126 v. 2. Februar, 2; analog Badische Presse 1940, Nr. 31 v. 1. Februar, 6; Westfälischer Kurier 1940, Nr. 28 v. 2. Februar, 5; Beobachter für das Sauerland 1940, Nr. 35 v. 5. Februar, 1). Parallel fanden sich nun überall kleine Verweisbilder der Busch-Figuren, mal mit, mal ohne Reime, mal die Tonfiguren, mal die Buschzeichnungen. All das war reichsweit koordiniert, doch zunehmend dominierte das Geschehen vor Ort.

Gemeinsame Motive im Großdeutschen Reich (Die Glocke – Ausg. C 1940, Nr. 31 v. 1. Februar, 3 (l. o.); Kattowitzer Zeitung 1940, Nr. 33 v. 3. Februar, 7 (r. o.); Lodscher Zeitung 1940, Nr. 34 v. 3. Februar, 12 (l. u.); Sächsische Elbzeitung 1940, Nr. 28 v. 2. Februar, 3)

Sechs Punkte sind dabei hervorzuheben. Erstens führte die Präsenz der uniformierten Parteiformationen – neben SA, SS, NSKK und NS-Fliegerkorps sammelten lokal auch der NS-Reichskriegerbundes oder der Reichsbund Deutscher Beamter (Rheinisch-Bergische Zeitung 1940, Nr. 25 v. 30. Januar, 5; Das Kleine Volksblatt 1940, Nr. 31 v. 31. Januar, 11) – den Krieg und den Ernst der Lage wieder plastisch vor Augen: „Jeder Groschen, der in die Sammelbüchse wandert und jedes Abzeichen, das erworben wird, sind Zeichen des gemeinsamen Abwehrwillens und des Dankes zugleich für diejenigen Kämpfer, die draußen an der Front zu Lande, zu Wasser und in der Luft die deutsche Heimat beschützen“ (Heute geht’s los!, Oldenburger Nachrichten 1940, Nr. 32 v. 3. Februar, 6). Wilhelm Busch lehre ein Leben in „heldischem Gleichmut“ (Gestern und heute, Ostfriesische Tageszeitung 1940, Nr. 29 v. 3. Februar, 7); und dieser sei nötig angesichts neuer Aufgaben des Kriegswinterhilfswerkes, etwa der Betreuung von Umsiedlern im just neu errichteten Reichsgau Wartheland, der Sorge um die Evakuierten an der Westgrenze, der Unterstützung von Kriegerwitwen und -waisen, der Pflege einer wachsende Zahl von Kriegsverwundeten und -versehrten (Viel Freude mit Wilhelm Busch!, Westfälische Zeitung 1940, Nr. 29 v. 3. Februar, 5). Die uniformierten Sammelformationen erinnerten aber auch an den Krieg als Grundzustand menschlicher Existenz, handelte es sich doch um eine Sammlung alter Kameraden, die einst im Waffenrock ihre Pflicht getan hatten, die nun die Heimatuniformen des Nationalsozialismus trugen, in der Hand die „Waffe der Heimat: Die Sammelbüchse des Kriegs-WHW.!“ (Alles für Deutschland!, Die Heimat am Mittag 1940, Nr. 29 v. 3. Februar, 3)

Der Ernst der Lage mündete zweitens in eine neue Erwartungshaltung an die Spender. Für jeden Soldaten einen Groschen mehr, hieß es. Eigene finanzielle Probleme seien unwichtig, müssten überwunden werden – auch Wilhelm Busch habe seine Sehnsucht auf eine große Malerkarriere einst fallen gelassen und sei doch ein großer Deutscher geworden (Der heitere Philosoph, Altenaer Kreisblatt 1940, Nr. 29 v. 3. Februar, 2). Noch hieß es drängend wie in Friedenszeiten: „An allen Mänteln, Anzügen, Paletots oder Kleidern werden am Samstag und Sonntag die schönen Abzeichen der Kriegs-WHW. baumeln“ (Münstersche Zeitung 1940, Nr. 34 v. 3. Februar, 7). Doch der Krieg erforderte mehr, ein neues Bekenntnis, noch lauter, noch deutlicher, nun erst recht. Das sei eine Antwort an das feindliche Ausland, auf den Hass gegenüber dem „sozialistische[n] Deutschland […], das alle Klassengegensätze überwunden und sich zu einer geschlossenen und unzertrennbaren nationalen Einheit zusammengefunden“ habe (F.W. Schulze, Der Kreis Olpe marschiert!, Sauerländer Volksblatt 1940, Nr. 29 v. 3. Februar, 3). Das Opfer sei ein Bekenntnis zum wehrhaften Volk, zum Krieg. Der Einzelne solle beweisen, dass er „bereit ist zum Opfer, zum deutschen Freiheitskampf und zum festen, unerschütterlichen Glauben an den Sieg, der einzig und allein uns gehört!“ (Alles für Deutschland!, Die Heimat am Mittag 1940, Nr. 29 v. 3. Februar, 3) Die Sammlung sei ein Plebiszit: Sag mir, wo du stehst. Abseitsstehende Volksgenossen gäbe es immer noch, solche die sich nicht einreihen wollten: „Wie schade ist es da, daß wir nicht einmal Max und Moritz sein können und diesen Menschen ohne Gemeinschaftssinn und ohne Humor den wackligen Stieg, über den sie laufen, einmal so ansägen können, daß sie ins Wasser plumpsen. Das würde eine Freude und ein Spaß sein, aber leider, leider geht das nicht“ (Max und Moritz setzen sich durch, Beobachter für das Sauerland 1940, Nr. 35 v. 3. Februar, 2). Das von der Dorfgemeinschaft einhellig begrüßte Ende der beiden jugendlichen Abweichler in Buschs Bildgeschichte warf drohend ihren Schatten voraus. Rasch eine Figur kaufen…

Ankunft und Verteilung der Schachteln mit dem Wilhelm-Busch-Abzeichen (Westfälische Landeszeitung 1940, Nr. 30 v. 31. Januar, 9)