Zwischen 1926 und 1930 machte sich in Mitteleuropa ein Wunderpilz breit, den wir heute als Kombucha kennen. Hunderttausende, wahrscheinlich deutlich mehr, nutzten den Pilz, um sich ein heilkräftiges Getränk, einen vergorenen Tee zu bereiten. Gesundheit stand nach den Verheerungen des Weltkrieges hoch im Kurs, ein neues starkes Geschlecht sollte entstehen – und der Wunderpilz sollte dabei helfen. Er war, glaubt man zeitgenössischen Beschreibungen, ein Hausgenosse, ein Alltagsbegleiter: „Sein Reiz liegt nicht in äußerer Schönheit, denn er besteht aus einer unappetitlichen gallertartigen Masse, aber vermutlich ist es das Geheimnisvolle, das ihn umgibt, was ihn so verlockend macht. Irgendwie ist er lebendig, wird am warmen Ofen gehegt, mit Zucker und schwarzem Teeaufguß gefüttert und schwimmt wie eine Qualle in seinem Glasgefäß. Die entstehende Flüssigkeit soll wie leichter Moselwein schmecken und nach den überschwenglichen Anpreisungen die sein Auftreten begleiten ein unfehlbares Mittel sein gegen Gicht und Rheumatismus, gegen Magen- und Darmbeschwerden und Zuckerkrankheit, gegen Verkalkung und vermutlich auch gegen einige bis dato noch unbekannte Krankheiten. Da er sich teilen läßt und jedes Teil wie ein Regenwurm selbständig weiterwächst, so geht er von Hand zu Hand“ (Jedermann sein eigener Arzt, Alpen-Zeitung 1929, Nr. 106 v. 2. Mai, 7).

Die Kombucha-Mode der späten 1920er Jahre ist heute vergessen. Die Nachfolgemoden – moderat in den späten 1950er Jahren, breit präsent dann wieder in den späten 1990er Jahren – wiederholten vielfach nur, was nach dem Ersten Weltkrieg passierte. Vergessen ist schließlich ein Grundmodus moderner Konsumgesellschaften, wiederholende selbstbezügliche Begeisterung Ausdruck fehlenden historischen Wissens. Die Kombucha-Mode der späten 1920er Jahre war originär. Die folgenden Moden spiegelten schon Werner Sombarts berühmtes Diktum: „Mode ist des Capitalismus liebstes Kind“ (Wirthschaft und Mode, Wiesbaden 1902, 23). Am Ende der ersten Mode waren denn auch die Rahmenbedingungen geklärt, unter denen eine Revitalisierung in den nächsten Generationen möglich werden konnte. Die Kombucha-Mode der späten 1920er Jahre drehte sich daher nicht allein um einen vermeintlichen Wunderpilz und neue gesunde Getränke. Es ging um Auseinandersetzungen zwischen Alltagswissen und Alltagshoffen einerseits, dem Wissen der Wissenschaft, der Apotheker und Drogisten anderseits. Es ging um die Abwägung zwischen einer Kombuchahege zu Hause, abseits des Marktes der Präparate und Arzneien, und den bequemeren käuflichen Angeboten „reiner“ Pilze, „trinkfertiger“ Sommergetränke. Es ging ferner darum, wie man diesen Wunderpilz benennen sollte, also welche Rolle Sprache in Alltags- und Marktdebatten spielte. Denn anfangs war da nur ein „Pilz“, ein Phänomen, das unsere Vorfahren begrifflich fassen und einhegen mussten, um das Neue zu ordnen und einzuordnen.

Die Kombucha-Mode der späten 1920er Jahre war daher ein Übergangsphänomen. Sie führt uns die verstärkte Bedeutung von Moden abseits von Textilien, Möbeln und Gebrauchsgegenständen vor Augen. Das im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts immens anwachsende Güterangebot war erforderlich, um den Bedarf einer neuen, erst einmal bürgerlichen Zeit abzudecken. Doch durch ihre wachsende Zahl wurden die Güter zugleich ihrer Stabilität beraubt. Das Neue, der dritte, vierte Mantel, das fünfte, sechste Kostüm, war vielfach Ergänzung, machte das Leben angenehmer, vielgestaltiger. Doch es war zugleich einfacher auszutauschen, besaß als Einzelstück weniger Dauer (W[erner] Sombart, Die Bedeutung der Mode für das moderne Wirtschaftsleben, Die Woche 6, 1904, 1709-1712). Absatzbeschleunigung und wirtschaftliches Wachstum waren die Folgen. Die Gestaltungsarbeit wurde wichtiger, die Anpreisungen nahmen neue Formen an. Moden waren herrschsüchtig, doch ihnen wohnten zugleich egalisierende und individualisierende Tendenzen inne: Nachahmung und dynamisierende Übertreibungen gingen parallel, Mode folgte auf Mode, wurde erwartbar, gleichwohl neugierig erwartet, unsicher befolgt (Georg Simmel, Die Mode, in: Ders., Philosophische Kultur, Berlin-W 1986, 38-63).

Schon vor dem Ersten Weltkrieg gab es solche Moden auch im weiten Feld pharmazeutischer Produkte, von Anregungsmitteln oder nährender Innovationen wie Nährsalzkaffee oder Fleischersatzprodukten. Kefir und Joghurt kennzeichneten den Übergang hin zu Nahrungsmitteln, denen eine Gesundheitswirkung zugeschrieben wurde. Nach dem Krieg wurden die Moden breiter, zeitgenössische Stichworte wie „Vitaminrummel“ oder „Rohkostfimmel“ spiegelten auch modische Beschleunigungen. Sie wurden zunehmend Teil des Alltagsgeschäfts, mussten von Produzenten und Händlern beachtet und genutzt werden, galt doch, „daß die Mode sich mehr und mehr auch im Nahrungs- und Genußmittelverkehr einnistet, so daß Geschmackswandlungen jetzt und in Zukunft viel häufiger sind als früher“ (J[osef] B. Kittel, Die Mode im Nahrungs- u. Genußmittelverkehr, Deutsche Nahrungsmittel-Rundschau 1926, 177-178, hier 178). Ernährungsmoden wurden öffentlich propagiert, führten während der 1920er Jahre zu kontroversen Debatten, in denen die tradierte Wissenschaft vielfach in die Defensive geriet (R[ené] O[tto] Neumann, Der Einfluß der Mode auf die Ernährungsgewohnheiten, Blätter für Volksgesundheitspflege 32, 1932, 146-149).

Der Wunderpilz als Teil einer Begriffskaskade

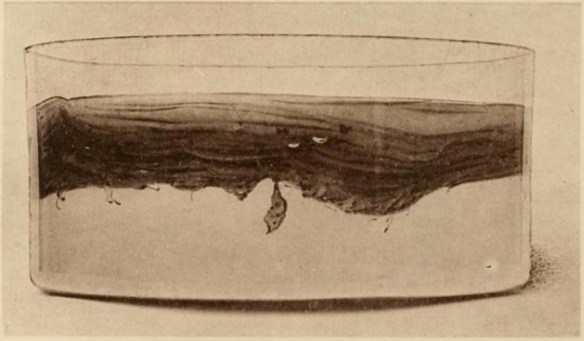

Erste Abbildung des merkwürdigen Organismus (Lindau, 1913, Taf. XI, Fig. 1)

Der Wunderpilz wurde in Deutschland von Botanikern und Chemikern bereits vor dem Weltkrieg untersucht. Ihnen ging es dabei um die Einordnung des neuen wundersamen Gesellen in die bestehenden Ordnungssysteme der Lebewesen bzw. der chemischen Stoffe. Die Ambivalenz des Natürlichen, eines eben nicht rein und einheitlich vorliegenden Organismus und seiner Stoffwechselprodukte warf dabei gängige Probleme der Unterscheidung auf.

Trotz einschlägiger Forschung nahm die begriffliche Unschärfe in den 1920er Jahren eher zu als ab: Der Wunderpilz wurde mit zahllosen Begriffen bezeichnet, die anfangs vor allem aus den Ursprungsländern übernommen wurden oder die sich auf sie bezogen, die zugleich aber auch der wissenschaftlichen Nomenklatur folgten. Hinzu kamen dann Produktbezeichnungen und Markennamen, also begriffliche Ausdifferenzierungen im kommerziellen Wettbewerb. Wunderpilz war eine simple Übersetzung slawischer Bezeichnungen wie Brinum-Ssene, während Wolgaqualle, Olinka, Karagasok-Schamm, russische Blume oder russischer Schwamm auf die Herkunft aus dem russischen Zarenreich verwiesen. Die Teilbarkeit des Wunderpilzes mündete schon vor dem Weltkrieg in Medusenbegriffe, etwa Medusen- oder aber Wolgapilz, während in Abgrenzung zu dem aus Brot vergorenen russischen Kwaß abgrenzende Begriffe wie Teekwaß, Teekwaßpilz sowie insbesondere Teepilz verwandt wurden. Die Form des Neulings fand ebenfalls begrifflichen Widerhall, etwa durch Worte wie Schwamm, Teeschwamm und dann Kombuchaschwamm. Erst Mitte der 1920er Jahre, zu Beginn der eigentlichen Modewelle, entstanden zahlreiche Wortgeschöpfe, die an vermeintliche asiatische Anfänge anknüpften. Diese ergänzten gängige Bezeichnungen zumeist durch simple geographische Attribute, etwa den japanischen, indischen, chinesischen oder mandschurischen Pilz resp. weit häufiger Teepilz. Schließlich wurde das Begriffsfeld durch Marken- und Produktbezeichnungen erweitert, die teils – wie Kombucha – Ausdruck simpler Verwechselungen waren, die teils aber das exotische Flair asiatischer Heilkunst und Widerstandsfähigkeit nutzten. Dafür standen Begriffe wie Mo-Gû, Combucha, Chombucha, Chamboucho, Kombekka, Japange oder Japonge. Ergänzt wurde all dies durch ironisierende Begriffe angesichts der grassierenden Kombucha-Mode, etwa Heldenpilz, Weinpilz oder aber Gichtqualle resp. Zauberpilz.

Wir werden auf mehrere Begriffe resp. Produkte zurückkommen, lenkten und prägten sie doch die Kombucha-Mode der späten 1920er Jahre. Die zahlreichen Begriffe spiegelten aber vornehmlich die beträchtlichen begrifflichen Schwierigkeiten, das Phänomen des Wunderpilzes angemessen zu erfassen. Es war und blieb vielfach unklar, worüber man sprach, wenn man sich über den Teepilz austauschte. Diese begriffliche Unklarheit erschwerte klare, zumal wissenschaftliche Aussagen, grenzte den Wunderpilz aber auch strikt ab von klar definierten Massengütern wie etwa Reemtsmas 1921 auf den Markt gebrachte R6-Zigarette oder aber Opels Erfolgsauto 4 PS von 1924. Es verwundert daher nicht, dass Zeitgenossen begriffliche Erörterungen rasch hinter sich ließen und vorrangig beschrieben, was denn dieser Zauberpilz war, wie er aussah und zubereitet werden sollte.

Der Teepilz: Aussehen und Zubereitung

Der schwimmende Pilz (Lindau, 1913, Taf. XI, Fig. 2)

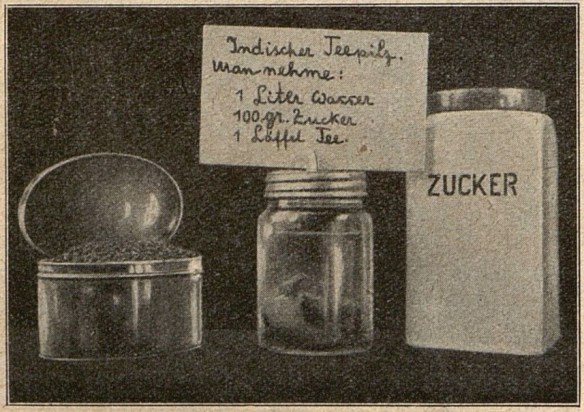

Den Zeitgenossen musste der Teepilz erst einmal vorgestellt wer, handelte es sich doch um einen neuen pflanzlichen Organismus, dessen rasches Wachstum Grundlage für das an sich begehrte Getränk war: „Im trockenen Zustande hat der Teepilz eine große Aehnlichkeit mit einem Stück Leber oder einer Hautschwarte. Er wird aber meistens in seiner Nährflüssigkeit ‚lebend‘ in den Handel gebracht. Dieser Pilz wächst sehr schnell, stark und kräftig und hat ein gallertartiges Aussehen, wobei die Luftseite der Masse sehr zähe ist und wie eine dicke Haut erscheint; dagegen die Unterseite, die in die Nährflüssigkeit hineintaucht, besitzt große Ähnlichkeit mit den Fangarmen einer Qualle, weshalb dieser Pilz auch den Namen ‚Wolgaqualle‘ führt“ (F.A. Ekkehard, Der indische oder japanische Teepilz, Neuigkeits-Welt-Blatt 1928, Nr. 9 v. 12. Januar, 9). Es ging nicht um die simple Abfolge Kauf und Verzehr, vielmehr war Haushaltshandeln erforderlich, ein Einlassen auf ein sich nach eigenen Gesetzen entwickelndes Lebewesen: „Der käufliche kleine Teepilz sieht auf der Oberseite weißlich und schimmlig aus, die Unterseite dagegen zeigt gelbe Färbung. Von Zeit zu Zeit erhält der sogenannte Mutterpilz auf der unteren Seite einen neuen Sprößling, der sich bei eigener Lebensfähigkeit von seiner Anhaftungsstelle löst“ (Selbstbereitung herrlicher Getränke durch Teepilzgärung, Vobachs Frauenzeitung 32, 1929, H. 11, 3).

Die Nutzer des Teepilzes mussten sich Regeln unterwerfen, um diesen Pilz zur Getränkeproduktion, genauer zur Verstoffwechselung einer Nährflüssigkeit zu nutzen. Diese lenkten, ließen aber vielfältige Variationen offen. Immer wieder galt: „Für die Zubereitung des japanischen Schwammes gibt es verschiedene Rezepte“ (Illustrierte Kronen-Zeitung 1928, Nr. 10301 v. 25. September, 4). Das folgende Standardrezept gab die Richtung vor: „Es sind zunächst 5 Liter Wasser abzukochen. In einem anderen kleinen Kochgefäß wird ein Eßlöffel voll schwarzer Tee gebrüht, durchgeseiht und die klare, dunkelgelbe Teeflüssigkeit zu den abgekochten 5 Liter Wasser zugegossen. Das Ganze kommt nun in einem Steintopf. Metallgefäße sind auf keinen Fall zu benutzen. Dazu gibt man etwas Zitronensaft (eine halbe bzw. ganze Zitrone) und etwa 250 bis 375 g Zucker, je nach Geschmack. Zucker darf auf keinen Fall fehlen“ (Selbstbereitung, 1929). Wichtig war, den Pilz auf der Nährflüssigkeit schwimmen zu lassen, für stete Sauerstoffzufuhr und seine gewisse Wärme zu sorgen, um so die Gärung zu fördern. Dann wuchs der Tee in die Breite. Es blieb dem Nutzer überlassen, wann er die veränderte Flüssigkeit kostete und abgoss. Manche taten dies bereits nach drei Tagen, manche warteten mehr als doppelt so lange. Je länger die Wartezeit, desto saurer das Getränk. Griff man nicht ein, so stand am Ende Essig. Die fertige Teeflüssigkeit wurde teils direkt getrunken, häufiger noch auf Flaschen gezogen. Von diesem Vorrat konnte man ein, zwei Wochen zehren. Auf diese Weise stand der trinkfertige Teekwaß bequem und gleichsam ununterbrochen zur Verfügung: „Auf Flaschen abgefüllten Teekwas stellt man kalt, denn kühl aus Weingläsern getrunken ist dies Getränk am wohlschmeckendsten und wirkt besonders im Sommer angenehm erfrischend“ (Andreas Knauth, Nochmals Teepilz, Berliner Volks-Zeitung, Nr. 31 v. 18. Januar, 9).

Das Ergebnis der Gärung und der Mühen schien der Anstrengung wert zu sein: „Das so hergestellte Getränk ist von mildsäuerlichem Geschmack, besitzt ein angenehmes Aroma und läßt in den ersten Tagen der Gärung gleichzeitig den Teegeruch und -geschmack noch deutlich wahrnehmen“ (E[duard] Dinslage und W[alter] Ludorff, Der ‚indische Teepilz“, Zeitschrift für Untersuchung der Lebensmittel 53, 1927, 458-467, hier 464). Zumeist war Tee Grundlage der Getränke, doch Variationen waren möglich, ja nach Geschmack, je nach Absicht. Den vielfältigen Vorgaben zum Trotz waren für das am Ende stehende Getränk der jeweilige Umgang mit dem Wunderpilz, die Zusammensetzung der Nährmaterialien, die äußeren Umstände und die häusliche Bearbeitung entscheidend. Kombucha war damit vielgestaltig und selbstbestimmt: Seine Attraktion lag nicht allein in den vielfältigen Heilszuschreibungen, sondern in dem mit einer Selbstbereitung verbundenen Lockreiz eigenbestimmter Getränke- und (vermeintlicher) Heilmittelproduktion. Austesten war möglich, die Neugierde wurde wieder und wieder gereizt, das Wachstum des Pilzes Erlebnis und Resultat eigenen Tuns. Hinzu kam die gesellige Komponente, der Austausch mit Freunden, das Teilen des Pilzes. Der Wunderpilz war Zeitvertreib, die Selbstbereitung ging noch nicht in der kommerziellen Umrahmung von Do-it-Yourself-Angeboten auf, wie etwa bei den seit den 1890er Jahren üblichen Spirituosenessenzen. Der Wunderpilz war Alltagsbegleiter, er belohnte steten Aufwand, war für Finessen und Varianten offen. Freizeit konnte so sinnvoll und preiswert gefüllt werden. Und manche Beschreibungen erinnerten an ein Haustier: „Er schwimmt in durchsichtigem Glasgefäß, dessen Umfang er sich rasch anpaßt, in teeduftendem Bad. Er sieht wie eine graubraune Gallertscheibe aus, begehrt täglich nur eine Tasse Tee und ein wenig Zucker. Mithin ein bedürfnisloses Wesen. Aber er hat eine Seele, die fordert viel: nämlich den liebevollen beobachtenden Blick seines Besitzers, dem es klar werden muß, ob er sich behaglich fühlt in seiner jeweiligen Umgebung. Staub haßt er, deshalb muß ein dünnes sauberes Läppchen sein Schwimmbassin bedecken, doch so, daß ein wenig frische Luft eindringen kann. Der schattige oder zugige Fensterplatz erschreckt ihn geradezu, und er sinkt verdrießlich in seine Tiefe. Die heiße Ofennähe ängstigt ihn, und durch große Luftblasen, die über seine Oberfläche zittern, gibt er seinen Unmut kund“ (R. Kaulitz-Niedeck, Der Teepilz, Hamburger Nachrichten 1927, Nr. 273 v. 15. Juni, 5).

Zu heimelig sollten wir diese Beziehung allerdings nicht deuten. Denn der Umgang mit dem Wunderpilz bedeutete immer auch eine aktive Auseinandersetzung mit Fragen moderner Hygiene und Sauberkeit, mit Aspekten wissenschaftlicher Kausalität, den Auswirkungen moderner Werkstoffe und der präzisen Taktung des eigenen Tuns hin auf ein abstraktes Ziel. Der Alltagsbegleiter erzog zu modernem Handeln und Verhalten, Indolenz führte zu Wucherungen, Fehlwuchs oder gar den vielbeschworenen Pilzleichen.

Von Russland nach Mitteleuropa: Die Vorgeschichte der Kombucha-Mode

Die Zeitgenossen waren vom Wunderpilz in Beschlag genommen, doch es fehlte an einer präzisen Analyse seiner Herkunft. Asien wurde zum mythischen Bezugsrahmen, greifbar war jedoch allein das westliche Russland. Der Pilz war vorrangig Hausmittel – und als solches wahrscheinlich schon seit den frühen 1890er Jahren auch in Deutschland bekannt (Die Teepilz-Kombucha-Frage, Schwerter Zeitung 1929, Nr. 81 v. 8. April, 7). Vor dem Weltkrieg galt das etwa für Gebiete um Halle/S., Merseburg und Quedlinburg (Dinslage und Ludorff, 1927, 460). Es fehlte allerdings der klare identifizierende Begriff. Das Phänomen war bekannt, behandelt wurde es jedoch unter heterogenen Dachbegriffen, etwa dem in den 1890er Jahren intensiver beachteten Kwaß ([Rudolf] Kobert, Teekwaß, Mikrokosmos 11, 1917/18, 159; Ders., Ueber den Kwass und dessen Bereitung, Halle a.d.S. 1896).

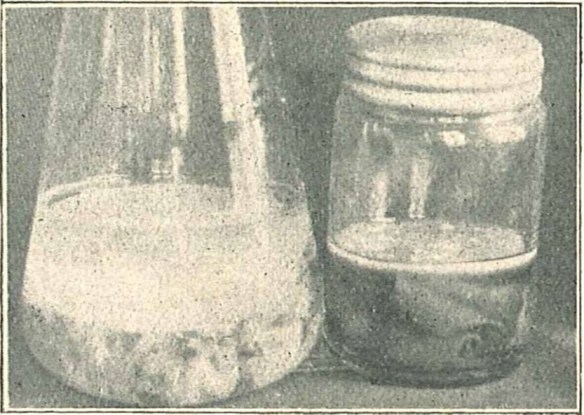

Der geimpfte Teeaufguß des lettischen Pilzes (Lindner, 1913, Taf. XV, Fig. 7)

Die wissenschaftliche Erkundung des „merkwürdigen Organismus“ (G[ustav] Lindau, Über Medusomyces Gisevii, eine neue Gattung und Art der Hefepilze, Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft 31, 1913, 243-248, Taf. XI, hier 243) begann 1912. Sie erfolgte doppelgleisig, zum einen in der russischen Herkunftsregion, zum anderen aber in der deutschen Reichshauptstadt. Dort gab es renommierte Fachleute, den botanischen Garten mit seinen Sammlungen, Institute in Dahlem, zudem das 1874 grundgelegte Institut für Gärungsgewerbe, damals eine der größten Forschungsstätten im Deutschen Reich. In Berlin ging es erst einmal um die Beschreibung und Benennung des Pilzes, den der Botaniker Gustav Lindau (1866-1923) als „Typus einer neuen Gattung“ verstand. Der aus Ostpreußen stammende und längere Zeit in Königsberg lehrende Agrarwissenschaftler Paul Gisevius (1858-1935) hatte von Kollegen im kurländischen Mitau (heute das lettische Jelgava) ein Exemplar erhalten, das in der dortigen Gegend als Hausmittel verwandt wurde. Lindau beschrieb es, propagierte eine ehrende Benennung der Pflanze nach Gisevius, doch dem folgte niemand. Zugleich spekulierte er über deren Herkunft, hatten doch Schiffer es nach Mitau gebracht. Lindau ging von einem südlicheren Land aus: „Meine Nachfragen für Java, Neu-Guinea, Samoainseln, Marianen, tropisch Deutsch-Afrika, Südafrika, Argentinien sind aber erfolglos gewesen; ob überhaupt ein tropisches Land in Frage kommt, scheint mir fraglich, möglich, daß vielleicht die südlicheren Teile von Nordamerika in Betracht gezogen werden müssen“ (Lindau, 1913, 244).

Auch der Berliner Mikrobiologie Paul Lindau (1861-1945) ging von einem tropischen Hintergrund aus. Als Gärungsspezialist hatte er jedoch einen anderen Fokus – und verwies auf Beobachtungen aus Ost- und Westpreußen, wo ähnliche Pflanzen zur Essigbereitung genutzt wurden (P[aul] Lindner, Die vermeintliche neue Hefe Medusomyces Gisevii, Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 31, 1913, 364-368, Taf. XV, hier 366). Als neuen Dachbegriff schlug er „Medusentee“ von, der sich aber ebenfalls nicht durchsetzen konnte.

Erweitern wir unseren Blick in die damals russischen baltischen Staaten, in denen die Wissenschaftler noch vorrangig in deutscher Sprache publizierten. Der 1906 in Göttingen promovierte Agrarwissenschaftler Stephan von Bazarewski berichtete 1915 über einschlägige Untersuchungen im Polytechnikum in Riga (Über den sogenannten „Wunderpilz“ in den baltischen Provinzen, Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga 57, 1915, 61-69). Dort standen die gesundheitlichen Wirkungen des in Lettland „Brinum-Ssene“ – Wunderpilz – genannten Pilzes im Mittelpunkt: „Der Glaube an die Heilkraft dieses Pilzes ist unter dem Volk so stark verbreitet, dass man ihn sogar künstlich zu Hause züchtet, Freunden und Bekannten verschenkt und, wie man mir sagt, auch auf dem Markt von Riga verkauft“ (Ebd., 61). Bazarewski beschrieb die Gärung und das daraus resultierende Getränk, doch Heilkraft wollte er dem Ganzen nicht zubilligen. Ein billiger Essig konnte mit Hilfe des Pilzes aber häuslich einfach hergestellt werden. Regional grenzte er dessen Vorkommen auf Livland und Lettland ein. Deutlich breiter angelegt war die vergleichende Studie der am Botanischen Laboratorium der Frauenhochschule für Medizin in St. Petersburg tätigen Anna Batschinski (A[nna] A. Batschinski, Russischer Tee-Essig. Über den sogenannten mandschurisch-japanischen Pilz und Teekwaß, Die deutsche Essigindustrie 18, 1914, 330-331; Ref. von Zamkow). Sie schrieb über „das zurzeit in vielen Gegenden Rußlands stark verbreitete eigenartige Getränk, das man aus einer mit Zucker versüßten Teeabkochung bereitet. Es ist sowohl in der Stadt, als auch auf dem Lande anzutreffen und wird als Genuß- und Erfrischungsmittel, aber auch als ein Volksheilmittel gegen Kopfschmerzen, bei Magen- und Darmerkrankungen, sowie bei allen möglichen anderen Störungen benutzt. Zur Bereitung dieses Getränks wird als Gärungserreger ein Stoff benutzt, der in verschiedenen Gegenden verschiedene Bezeichnungen trägt, z.B.: japanischer oder mandschurischer Pilz, japanisches Mütterchen, oder einfach Pilz“ (Ebd., 330). Russland erschien ihr als das Mutterland des Getränks, doch dieses sei auch in West- und Osteuropa sowie in Ostasien weit verbreitet (Ebd.).

Der Weltkrieg und die folgenden Bürgerkriege unterbrachen derartige Forschungen, doch tröpfelten nach dessen Ende weitere Informationen über die Vorgeschichte der Kombucha-Mode bzw. die Herkunft des Wunderpilzes in die öffentliche Debatte ein. Der dänische Botaniker Jens Lind (1874-1939) hatte ebenfalls vor dem Weltkrieg über einen in Russland und auch Skandinavien verbreiteten „indischen Weinpilz“ bzw. die „Wolgaqualle“ berichtet, die „in den russischen Flußläufen lebt und von den Bauern als Hausmittel gegen verschiedene Krankheiten gebraucht wird“ (Apotheker-Zeitung 41, 1928, 771). Auch der Prager Mikrobiologie Siegwart Hermann (1886-1956) erhielt 1914 aus Russisch-Polen einen einschlägigen „Pilz“, ließ diesen jedoch eingehen (Siegwart Hermann, Die sogenannte ‚Kombucha‘, Die Umschau 33, 1929, 841-844, hier 841). Er raunte zudem von Züchtungen in tschechoslowakischen Klöstern, die den dort „Olinka“ genannten Pilz vor dem Krieg an einige Adelsfamilien abgegeben hätten (Ebd.).

Der Pilz an der Arbeit oder der Gärprozess materialisiert (Lindner, 1917/18, 98, Abb. 10)

All diese Mutmaßungen, all diese Untersuchungen und Definitionsversuche erfolgten im weiten Kranz der damaligen Wissenschaft. Ihre Auswirkungen waren begrenzt, drangen kaum über die engen Welten der Sammlungen und Laboratorien hinaus. Anders jedoch das Geschehen im Weltkrieg selbst. Erstens lernten deutsche (und auch österreichisch-ungarische) Soldaten bei ihren verlustreichen Vormärschen und während der Besatzungsherrschaft den Wunderpilz praktisch kennen. Einem deutschen Apotheker wurde er 1915 als abführendes „Wundertränkchen“ geschenkt (H. Waldeck, Der Teepilz, Pharmazeutische Zentralhalle für Deutschland 68, 1927, 789-790). Ähnliches galt für die Verwaltung in Ober-Ost, wo im kurländischen Goldingen das Teegetränk anfangs weit verbreitet war, seine Nutzung durch den Mangel an chinesischem Tee und Zucker dann aber zum Erliegen kam (L. Winteler, Anfrage, Unsere Welt 14, 1922, 46). Auch der Heidelberger Mikrobiologie Rudolf Lieske (1886-1950) erhielt während des Krieges Teepilze, die er Anfang der 1920er Jahre auf Heilwirkungen untersuchte ([Rudolf] Lieske, Antwort, Unsere Welt 14, 1922, 46).

Eine zweite Scharnierfunktion besaßen russische Kriegsgefangene, deren Zahl allein auf deutscher Seite bei knapp 1,5 Millionen lag. Aussagen wie: „Erst mit den russischen Kriegsgefangenen kam der ‚Teepilz‘ nach Mitteleuropa“ ([Gerhard Venzmer], Ein erfrischendes Hausgetränk, Stolzenauer Wochenblatt 1929, Nr. 205 v. 31. August, 6-7, hier 6) waren übertrieben, enthielten aber einen wahren Kern. Ein österreichischer Apotheker bekam einen Teepilz von einem gefangenen Russen, der erzählte, dass er diesen während des russischen-japanischen Krieges 1904/05 von den Japanern übernommen haben (Ladislaus R. v. Popiel, Zur Selbstherstellung von Essig, Pharmazeutische Post 50, 1917, 757-758). Es mag überraschend klingen, dass russische Soldaten derartige Pilze mit sich führten. Doch es handelte sich um „Normalität im Ausnahmezustand“, vergleichbar mit der Mitnahme einer Schmetterlingssammlung ins Minsker Ghetto 1941 durch eine russische Jüdin (Jörg Baberowski, Räume der Gewalt, Bonn 2016, 23). Während der Kombucha-Mode wurde jedenfalls wiederholt hervorgehoben, dass der Wunderpilz eine „der wenigen Bereicherungen [sei, US], die der große Krieg den Völkern Europas eingetragen hat“ (Der Kombucha- oder Teepilz, Wittgensteiner Kreisblatt 1932, Nr. 167 v. 19. Juli, 6).

Drittens verkaufte das Berliner Institut für Gärungsgewerbe seit spätestens 1917 „Teekwaß“ zur Essigbereitung an die Bevölkerung ([Max] Glaubitz, Teepilz, Zeitschrift für Volksernährung 17, 1942, 304). Die Haut des Pilzes diente damals als Ersatzmittel, als Material für Ballonhüllen und Ledersubstitute (Lakowitz, Teepilz und Teekwaß, Apotheker-Zeitung 43, 1928, 298-300, hier 298).

Viertens schließlich gab es einen begrenzten öffentlichen Widerhall, denn auch in der (zensierten) Presse wurde der Wunderpilz ab und an vorgestellt (Japanischer Schwamm, Illustrierte Kronen-Zeitung 1917, Nr. 6243 v. 18. Mai, 6). Der Pilz galt als lettisches Hausmittel, der „Wunder […] gegen alle möglichen Krankheiten wirken“ sollte (Der Wunderpilz der Letten, Bonner Zeitung 1917, Nr. 159 v. 12. Juni, 4; auch Der lettische Wunderpilz, Bofzner Nachrichten 1922, Nr. 114 v. 19. Mai, 7).

Nach dem Krieg verebbten diese Erwähnungen, verschwand der Wunderpilz zeitweilig aus der öffentlichen Sphäre (die als Resonanzsphäre des Historikers entscheidend für jede allgemeinere Rekonstruktion ist). Einige wenige Hinweise ließen sich auflisten (Der lettische Wunderpilz, Neuigkeits-Welt-Blatt 1922, Nr. 121 v. 28. Mai, 3), doch Aussagen über eine häufige Benutzung in den Haushalten während der Inflationszeit sind nicht zu überprüfen (Hans Valentin, Ueber die Verwendbarkeit des indischen Teepilzes und seine Gewinnung in trockener Form, Apotheker-Zeitung 43, 1928, 1533-1536, hier 1534). Das gilt auch für andere Transferwege, etwa Zusendungen des Pilzes an ukrainische Flüchtlinge in Mitteleuropa durch ihre zuvor in die USA ausgewanderten Verwandten (Ullsteins Blatt der Hausfrau 42, 1926/27, H. 25, 29).

Bei all diesem Hin und Her, bei all diesen heterogenen Begriffen mag der Kopf rauchen. Festzuhalten ist, dass der Wunderpilz aus den russischen Gebieten Osteuropas nach Mitteleuropa eingeführt wurde. Festzuhalten ist auch, dass es damals nur vereinzelte Hinweise auf Ostasien, insbesondere auf Japan gab. Festzuhalten ist schließlich, dass der Begriff Kombucha anfangs nicht verwandt wurde. „Kombucha“ ist eine westliche, genauer eine böhmische Begriffsschöpfung. Der Begriff entstand 1925/26 in Prag, wurde dort zur Vermarktung eines Teepilzpräparates etabliert und mit erfundenen Zuschreibungen popularisiert.

Kombu-cha war ein japanischer Algentee. Kombu war „eine Art Seegras, ein langblättriger Tang, 5 bis 6 Zentimeter breit und ¾ bis 1 Meter lang. […] Was man als Kombucha bezeichnet, ist das einnudlig geschnittene Seegras, das mit kochendem Wasser übergossen wird und dann etwa 10 Minuten lang ziehen muß. Das Ergebnis ist eine grünliche, etwas salzig schmeckende Flüssigkeit, eben eine Kombu-cha (sprich: tscha). Ein von den Japanern überaus geschätztes Getränk, stark jodhaltig und außerordentlich gesund!“ (Kombucha, Die Umschau 33, 1929, 118). Der neue Begriff Kombucha verwechselte und vermengte zwei unterschiedliche Präparate. Auf der einen Seite der Teepilz und das daraus gewonnene Gärungsgetränk. Von einem entsprechenden „Volksheilmittel“ war den damals in Zentraleuropa weilenden japanischen Ärzten „gar nichts bekannt“ (W[ilhelm] Wiechowski, Welche Stellung soll der Arzt zur Kombuchafrage einnehmen?, Beiträge zur ärztlichen Fortbildung 6, 1928, 2-10, hier 3). Auf der anderen Seite ein Algenpräparat, dem man aufgrund völlig anderer Wirkstoffe Gesundheitswirkungen nachsagte. Der Begriff Kombucha war Ausdruck mangelnder wissenschaftlicher Differenzierungsfähigkeit, wie sie schon 1925 anlässlich der Karzinommittels Carcinolysin feststellbar war (F. Rintel, Japanischer Teeschwamm gegen Karzinom, Ars Medici 15, 1925, 256). Zeitgenossen führten diese irreführende Vermengung zweier Präparate auf tschechoslowakische Legionäre zurück, die auf russischer Seite im Krieg von 1904/05 gekämpft hatten und später über einen „Kombucha-Schwamm“ berichteten, der dann von Wissenschaftlern mit dem Teepilzschwamm verwechselte wurde (Kombucha, 1929).

Ausdruck und Grundlage des Begriffs „Kombucha“: Patentschrift von 1927 (Happy Herbalist.com)

Entscheidend war aus meiner Sicht jedoch die bewusste Nutzung des exotischen Kombucha-Begriffes durch Siegwart Hermann und die Norgine AG. Kombucha wurde seit spätestens 1925 in Prag verwandt. Das am 20. Februar 1927 angemeldete „Verfahren zur Herstellung von therapeutisch wirksamen Präparaten mit Hilfe von Kombucha“ nutzte den Begriff für kommerzielle Zwecke, zur Abgrenzung von den vielen anderen Bezeichnungen des Wunderpilzes. Hermann selbst kannte Batschinskis Arbeit aus Referaten, knüpfte an ihre Begriffe mit Ostasienbezug direkt an (Hermann, 1929, 841). Die Sprachschöpfung Kombucha wurde – wie wir unten sehen werden – zum zentralen Begriff der erste Modewelle in Böhmen. Hermann sprach ab 1929 vom „sogenannten“ Kombucha, korrigierte dadurch seinen fachlichen Irrtum (S[iegwart] Hermann, Bacterium gluconicum, ein in der sogenannten Kombucha (japanischer oder indischer Teepilz) vorkommender Spaltpilz, Biochemische Zeitung 205, 1929, 297-305; Ders., Pharmakologische Untersuchungen über die sogenannte Kombucha und deren Einfluss auf die toxische Vigantolwirkung, Klinische Wochenschrift 8, 1929, 1752-1757). Doch der Begriff war in der Welt – und landete auch in Ihrem Sprachschatz.

Böhmen und die erste Welle der Kombucha-Mode 1926 bis 1928

Die Kombucha-Mode der späten 1920er Jahre begann 1925/26 in Böhmen, schwappte 1927 nach Österreich und erreichte 1928 das Deutsche Reich. Die jeweiligen Moden währten jeweils etwa zwei Jahre, ebbten dann langsam ab. Dieses Muster unterschied sich deutlichen von gängigen Moden, etwa bei Kleidung, Schuhen oder auch Parfüm. Sie begannen zu gleichsam festgesetzten Zeiten, im Herbst und im Frühling, mit regelmäßigem und vorhersehbarem Ablauf. Es unterschied sich auch von dem wirklicher Novitäten, etwa bei dem sich 1932 binnen weniger Monate über ganz Europa verbreitende Jo-Jo. Jo-Jo verdrängte kurzzeitig andere Spiele, bot beschwingten Halt in einer tiefgreifenden Krisenzeit. Auch Kombucha verdrängte andere Getränke, doch hier handelte es sich um einen längerfristig einsetzbaren Organismus, dessen Ableger eine noch längere Nutzung ermöglichten. Das spielerische Moment, das Ausprobieren unterschiedlicher Nährlösungen und Zubereitungsweisen, erlaubte immer wieder Neuerungen, die zudem in einem sozialen Feld des Austausches und des Miteinanders stattfanden.

Geplante Frühlingsmoden: Schuhe, Textilien, Haarpflege (Der Welt-Spiegel 1926, Nr. 11 v. 14. März, 12 (l.); Volksstimme 1929, Nr. 59, 24; Der Welt-Spiegel 1928, Nr. 14 v. 1. April, 13 (r.))

Diese soziale Komponente übersahen Beobachter, die Kombucha als ein vorrangig wirtschaftliches Phänomen deuteten: „Im Jahre 1925 begann man in Prag einen sogenannten ‚Pilz‘ zu züchten, den man Kombucha […] nannte, der aus Japan stammen solle. […] Diesem Kombuchatee schrieb man fabelhafte Wirkungen zu. Auf gewöhnliche Weise konnte zwar die Richtigkeit der Behauptungen nicht festgestellt werden, aber das Geschäft der erfolgreichsten Glückspilze, das der Schwindler, blühte“ (Die Kleinsten als Wohltäter der Größten, Sozialdemokrat 1935, Nr. 87 v. 25. April, 5). Die soziale Dynamik gründete auf Heilserwartungen: „Kombucha, vor einiger Zeit in irgendeine Familie aus Asien eingeschleppt, ist die neue Seuche, mit der eine andere: die des Alters! geheilt werden soll. Mancher Segen kam schon aus dem Orient. Und wenn Kombuach [sic!] auch kein Heiland, kein indischer Apostel ist, so ist es doch ein Erlöser von Krankheit und Alter: ein Heilmittel gegen Arterienverkalkung, ein Lebensverlängerer. So behaupten wenigstens seine Anhänger. […] Ob wir Europäer einander jemals langes Leben wünschen? Jedenfalls uns selbst. Sonst könnte die Gemeinde der Kombucha-Fanatiker nicht so wachsen. Plötzlich tauchten Gerüchte auf von verschiedenen Seiten, es zirkulierte eine Kostprobe, Kulturen werden angelegt, getrunken, ein schwungvoller Handel entsteht… Die Aerzte schütteln die Köpfe, zucken die Achseln, hie und da versucht einer heimlich sich die Sache zu verschaffen, bekommt sie vielleicht von einem Patienten geschenkt. Nun beginnt der Meinungsaustausch, die Aufschneiderei, die Kränkung über Mißerfolge. Skeptiker geraten hart an Gläubige“ (Ilse Wiener, Sie trinken noch nicht Kombucha?, Prager Tagblatt 1926, Nr. 97 v. 23. April, 3).

Deutlich erkennbar ist die Selbstermächtigung im Felde der Gesundheit, die Selbstbehauptung gegenüber dem Arzt, die behauptete Eigenverantwortung für Leib und Leben. In Prag standen wohl nicht nur Naturheilkundevereine, sondern auch eine „Dame der Prager Gesellschaft“ am Anfang der Mode, wahrscheinlich die Arztwitwe Frau Weber, die in Prag auch Vorträge über Kombucha hielt (Prager Tagblatt 1926, Nr. 106 v. 5. Mai, 5). Gemeinsam mit Freunden und Bekannten stellte sie zu Hause und dann auch im Freundeskreis „systematisch angeordnete Versuche bezüglich Aufzucht und Wirkung der Pflanze“ an und wusste „Prager Aerzte für die Sache zu interessieren“ (Trinken Sie schon Kombucha?, Prager Tagblatt 1926, Nr. 102 v. 29. April, 2). Wahrheitswidrig sah man sich in der Nachfolge japanischer Züchter, gründete gar einen eng mit einer führenden Apotheke verbundenen „Wohltätigkeitsverband der Züchter japanischer Kombucha“.

Anschein einer zivilgesellschaftlichen Bürgerbewegung (Frauenfreude – Mädchenglück 1928, Nr. 113, 18 (l.); Prager Tagblatt 1928, Nr. 48 v. 25. Februar, 15)

Diese Gruppe hob sich mit ihrem Anspruch an reine und leistungsfähige Pilze deutlich von einfachen Nutzern ab, die zu Hause mit ihren Ablegern billig wirtschafteten, die damit verbundene Qualitätsverschlechterung aber in Kauf nahmen (Prager Tagblatt 1927, Nr. 192 v. 13. August, 11). In Prag, aber zunehmend auch in anderen tschechischen Städten begann daraufhin einerseits eine Diskussion über die richtige Hege und Zubereitung, anderseits über gesundheitliche Vorteile und auch Risiken des Pilzes. Ausprobieren war das eine, doch nun „kamen mir über ‚Kombucha‘ schon viele Reden zu Ohren, die verschieden lauteten, so daß ich wirklich nicht weiß, was ich davon halten soll“ (Frauenfreude – Mädchenglück 1927, Nr. 89, 13). Die Befürworter waren in klarer Mehrzahl, während sich Skeptiker schlicht außen vor hielten („Kombucha“, Frauenfreude – Mädchenglück 1927, Nr. 92, 19; Prager Tageblatt 1928, Nr. 49 v. 25. Februar, 15). Die nun zunehmend einsetzenden Anzeigen für die Reinzuchtpilze und dann auch Getränke nährten die Mode: „Alles spricht heute von Kombucha“ (Sozialdemokrat 1928, Nr. 25 v. 19. Januar, 11). Beobachter sprachen von einem seit Monaten blühenden „Kombucharummel“, von einem Interesse „wie selten eine Sache zuvor“ (Sozialdemokrat 1928, Nr. 18 v. 21. Januar, 5; ebd., Nr. 24 v. 28. Januar, 9).

Die Mode wurde jedoch nicht nur kommentiert, sondern auch Wissenschaftler sahen sich in der Pflicht, Stellung zu beziehen. Charakteristisch waren dabei enge Personengeflechte zwischen Naturwissenschaftlern und den pharmazeutischen Anbietern. Siegwart Hermann propagierte eigene Präparate, der Pharmakologe Wilhelm Wiechowski (1873-1928) war geschäftlich mit dem Produzenten, der Norgine AG, verbunden (Deutscher Reichsanzeiger 1922, Nr. 209 v. 18. September, 6). Letzter räumte mit einigen Mythen auf, etwa dem japanischen Ursprung des „Schwamms“. Milchsäure konnte er im Getränk nicht finden, Anpreisungen a la Kefir und Joghurt waren also unsinnig. Jod – wichtig angesichts der damals intensiven Debatten über verpflichtendes Jodsalz – war kaum enthalten. Doch Wiechowskis grundsätzliche Bewertung war positiv: „Die von allen Seiten gerühmten subjektiven Besserungen, von welchem im Verlaufe einer regelmäßigen Aufnahme von durch die Kombuchakultur gesäuerten Teeinfus berichtet wird, dürften daher nicht auf einer Suggestion, sondern auf einer tatsächlichen therapeutischen Einwirkung auf den erkrankten Organismus beruhen“ (Wiechowski, 1928, 7). Die öffentlichen Anpreisungen mochten irreführend, doch der gute Kern der Sache schien ihm klar zu sein. Insbesondere bei der damals zunehmend beachteten Arteriosklerose sei Kombucha hilfreich. Zugleich verteidigte Wiechowski aber die Hegemonie der Expertenkultur gegenüber dem freudigen Treiben der Laien: In den Apotheken erhältliche Reinzuchtpilze seien schon aus hygienischen Gründen erforderlich, ansonsten bestände die Gefahr, dass Kombucha wie ein „Modeartikel“ „in Kürze wieder verschwinden würde“ (Ebd., 9).

Dieser Tenor fand sich dann auch in der pharmazeutischen Fachpresse wieder. Die vermeintlichen Heilswirkungen der Kombucha wurden geschäftsfreudig aufgelistet, dann aber auf ein kleineres Einsatzfeld begrenzt: „Diese vergorene Abkochung soll sich nach einer alten Tradition sehr gut als Heilmittel bei Tuberkulose, Bleichsucht, Arteriosklerose, bei verschiedenen Magen- und Darmkrankheiten usw. bewähren, besonders bei Kindern. Nach den Gerüchten soll sie sogar auch verjüngende Eigenschaften besitzen“ (Kombucha. Der japanische Teepilz (Japanschwamm), Drogisten-Zeitung 43, 1928, 294-296, hier 294). Parallel begann nun eine vermehrte Rezeption der böhmischen Mode in Österreich und dem Deutschen Reich (S. Rywosch, Kombucha, ein neues Getränk, Die Umschau 32, 1928, 612, 614). Damit wurde weiteres Interesse geschürt, waren die Wirkungen des Wunderpilzes doch gleichsam wissenschaftlich bestätigt: „Die medizinische Wissenschaft steht diesem nun mit viel Kraft sich einführenden, schwach alkoholischen Getränk freundlich gegenüber, von vielen Aerzten werden gute Erfolge bei Hämorrhoiden, Verdauungsstörungen, Arterienverkalkung, Gicht und Rheumatismus berichtet“ (Der japanische Teepilz, Tagblatt 1929, Nr. 198 v. 28. August, 5). Paradoxerweise hielten die Berichterstatter faktenwidrig an der Vorstellung eines uralten asiatischen Volksheilmittels fest. Zugleich begannen auch erste ironisierende Kommentare zur Kombucha-Mode um sich zu greifen: „Man hört viel davon. Man kennt es bei uns schon etliche Monate. Vielleicht scheint es sogar ‚die große Mode‘ zu werden: Dieses Lebenselixier, das man hier eingeführt hat, anscheinend um den kranken Mann Europa ein wenig auf die Beine zu helfen“ (Was ist Kombucha?, Pilsner Tagblatt 1928, Nr. 131 v. 12. Mai, 2).

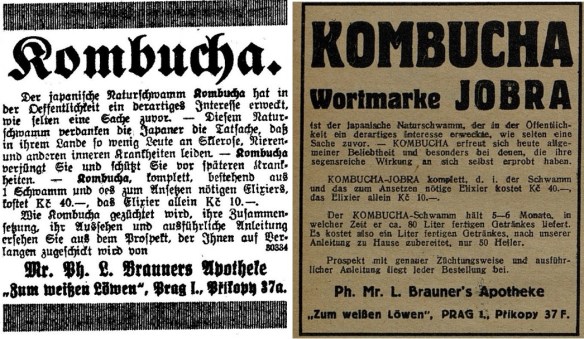

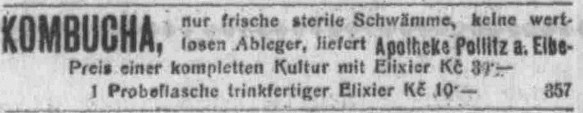

Kombucha-Jobra: Vermarktung und Aufheizung einer Mode

Zu all den öffentlichen und wissenschaftlichen Beiträgen kam dann ein wachsendes Angebot von Kombuchapräparaten. Am bekanntesten und für die Durchsetzung des Begriffs auch am wichtigsten war Kumbucha-Jobra, ein seit Anfang 1928 von der Prager Apotheke Zum weißen Löwen angebotenes Markenprodukt (Pharmazeutische Post 61, 1928, 22).

Frauenphantasien von Liebreiz und innerer Schönheitspflege (Frauenfreude – Mädchenglück 1928, Nr. 121, 17 (l.); Prager Tagblatt 1928, Nr. 54 v. 3. März, 13)

Dort wurden im Gefolge des Wohltätigkeitsverbandes der Züchter japanischer Kombucha einerseits „Schwämme“, also frische Teepilze verkauft. Anderseits lieferte man Apotheken und Drogerien nun einen „Jobra-Extrakt“, also ein gebrauchsfertiges Fertiggetränk. Damit bediente man den tradierten Markt der Selbstbereiter, erschloss aber auch neue Zielgruppen vornehmlich urbaner Konsumenten, die sich der Mühe der häuslichen Produktion nicht aussetzen, sondern das heilsame Präparat unmittelbar konsumieren wollten. Das Marktangebot stützte häusliche Aktivitäten, enthäuslichte sie zugleich aber auch.

Kombucha-Jobra war als Heilmittel nicht zugelassen, durfte daher auch nicht als Mittel gegen einzelne Krankheiten angepriesen werden. Entsprechend beschritten die Anbieter indirekte Wege, priesen ihre Ware als gesundheitsfördernd, gaben ein Spektrum möglicher Einsatzgebiete an. Das war gängig für zahllose Geheimmittel vor dem Ersten Weltkrieg, bei Kräftigungsmitteln, Nährsalzkaffee oder Schlankheitspräparaten. Kombucha-Jobra unterstützte demnach die natürliche Schönheit der Frauen, dienten die Präparate doch der inneren Schönheitspflege in Magen und Darm, verjüngte ihr Konsum doch Körper und Erscheinungsformen. Die Werbung ging ein auf den vermeintlichen Stress der Zeit, die Hetze des Alltags, die Ängste vor dem Wettbewerb der Körper im Berufsalltag. Sie sprach gezielt unterschiedliche Zielgruppen an, Frauen zumal, aber auch Männer; Ältere und Gebrechliche, jüngere und gesetztere Damen. Die Klammer bildete die Wortmarke Jorba, übersetzt als „die Heilsame“. Kombucha ließ am Modetrend teilhaben, befeuerte ihn zugleich auch.

Vermarktung eines imaginierten Japans (Prager Tagblatt 1928, Nr. 7 v. 8. Januar, 9 (l.); Frauenfreude – Mädchenglück, 1928, Nr. 104, 15)

Die positiven Gesundheitswirkungen der eigenen Präparate wurden allgemein umschrieben, doch am Beispiel eines völlig irrealen Japans präzisiert. Das japanische Volk besaß demnach das „Wunder ewiger Jugendfrische, strotzender Gesundheit“ (Prager Tagblatt 1928, Nr. 60 v. 10. März, 13). Dort würde Kombucha „seit Jahrhunderten“ (Ebd., Nr. 72 v. 24. März, 13) angewendet, die Jugendlichkeit und Widerstandskraft der Japaner seien dessen Resultat. Behauptet wurde auch, „Kombucha-Jobra […] macht die Japanerin zur reizendsten, die stets blühend aussieht, hat das japanische Volk von Sklerose, Nieren- und inneren Erkrankungen fast gänzlich befreit“ (Ebd., Nr. 78 v. 31. März, VII; ähnlich ebd., Nr. 67 v. 18. März, VIII). All das diente natürlich nicht primär dem eigenen Absatz, sondern der Gesundheit aller. Galt es doch „hierzulande zu beweisen, was ein Schwamm alles imstande ist“ (Ebd. 1928, Nr. 90 v. 14. April, 16).

Mittels historischer Phantastereien wurden die Konsumenten nicht nur systematisch belogen, sondern mit diesem Kunstgriff auch Maßregeln gegen unlauteren Wettbewerb umgangen. Wettbewerber übernahmen dies vielfach nicht, doch sie erweiterten ihr Angebot ebenfalls auf Pilze und Getränke. Damit besaßen die Konsumenten eine neuartige Wahl.

Anzeige eines breiter gelagerten Angebots von Teepilz und Teeextrakt (Pilsner Tagblatt 1928, Nr. 57 v. 26. Februar, 2)

Die Mischung aus inhaltlichen haltlosen Heilsversprechen und irreführenden Verbindungen von Teepilz, Japan und dem dortigen Leben traf auf Gegenwind. In Königgrätz war bereits im November 1927 „Kombucha-Saltrattes“ verboten worden „weil sie auf marktschreierische Art angeboten wird und deren Preis außerdem übertrieben hoch ist“ (Medizinische und Pharmazeutische Rundschau 4, 1928, Nr. 62, 6). Im Januar 1928 folgte aus ähnlichen Gründen das in dem einst von Wallenstein (1583-1634) ausgebauten Jetschin produzierte „Kombucha Sakura“ (Pharmazeutische Post 61, 1928, 162). Kombucha-Jobra stellte sich ab April 1928 auf diesen Gegenwind ein, modifizierte die eigene Werbung. Auch „Kombucha-Saltrattes“ durfte ab Dezember 1928 wieder in Apotheken verkauft werden, falls „die Zubereitung in der Tagespresse nicht auf marktschreierische Art angekündigt und nicht gegen verschiedene Krankheiten empfohlen“ wurde (Ebd. 62, 1929, 173). Staatliche Instanzen und Anbieter näherten sich einander an, mochten die Heilserwartungen auch weiter befeuert werden.

Diese regulativen Eingriffe hatten auch Einfluss auf die Vermarktung einschlägiger Kombuchaprodukte in Österreich. Dort setzte die Mode etwas später ein, so dass sich die Irreführung der Öffentlichkeit in engeren Grenzen bewegte. Bezeichnend dafür war die Zulassung der Teeschwammextrakte „Chambucho“ und „Fungojapon“. Sie wurden Mitte 1929 erlaubt, vorausgesetzt, „daß das Präparat nicht als Heilmittel gegen Krankheiten oder Krankheitssymptome empfohlen oder angekündigt wird“ (Pharmazeutische Post 62, 1929, 617). Der Produzent ließ daraufhin die „Ankündigung als Heilmittel aus der Packung entfernen“, während die empfehlende Gebrauchsanweisung weiter genutzt wurde (Fungojapon frei verkäuflich, Drogisten-Zeitung 44, 1929, 400).

Schon zuvor wurden in der Tschechoslowakei aber auch erste Pharmazeutika angeboten. Das von Siegwart Herrmann entwickelte und gemeinsam mit der Norgine AG im März 1928 auf den Markt gebrachte Präparat „Kombuchal“ war ein sauer schmeckendes, zuckrig eingedicktes und in Sirupform überführtes Kochbuchagetränk (Pharmazeutische Post 61, 1928, 116; Wissenswertes vom Teepilz, Österreichische Apotheker-Zeitung 11, 1957, 580, 582-583, hier 582, Wiener Medizinische Wochenschrift 78, 1928, 1246). Es sollte die beim Tee vermeintlich nachgewiesenen therapeutischen Wirkungen in die ärztliche Praxis überführen (Patent Nr. 538028, Kl. 30h, Gr. 2, erteilt am 29. Oktober 1931, angemeldet am 20. Februar 1927, Happy Herbalist.com), doch ein größerer kommerzieller Erfolg blieb aus. Die Norgine war ein 1897 zur wirtschaftlichen Verwertung des gleichnamigen Appretur- und Klebestoffes gegründetes Unternehmen (L. Melzer, Norgine, in: Fritz Ullmann (Hg.), Enzyklopädie der technischen Chemie, 2. völlig neu bearb. Aufl., Bd. 8, Berlin und Wien 1931, 141-142). Die Patente des norwegischen Ingenieurs Axel Krefting erlaubten eine neuartige Nutzung des Seetangs. Die Produktion erfolgte erst in der französischen Bretagne, nach finanziellen Schwierigkeiten wurde 1906 im cisleithanischen Aussig die Chemische Fabrik „Norgine“ Dr. Viktor Stein gegründet (Deutscher Reichsanzeiger 1897, Nr. 164 v. 15. Juli, 8; Oesterreichische Chemiker-Zeitung 9, 1906, 295; Die Verwendung von Seetang in der Textil-Industrie, Leipziger Monatsschrift für Textil-Industrie 31, 1916, 505). Versuche, 1905 eine deutsche Dependance zu etablieren, scheiterten (Berliner Börsen-Zeitung 1905, Nr. 85 v. 19. Februar, 20). Der Naturstoffproduzent Norgine diversifizierte in den Folgejahren, war im deutschen Markt mit zahlreichen Hilfsprodukten der Textilindustrie präsent und konstituierte sich 1926 als Aktiengesellschaft (Österreichische Chemiker-Zeitung 29, 1926, 121). 1928 wurde schließlich in Berlin eine deutsche Zweigniederlassung gegründet – sicher auch zur Vermarktung des Präparates Kombuchal (Berliner Börsen-Zeitung 1928, Nr. 480 v. 12. Oktober, 8). Die Norgine wurde nach dem deutschen Einmarsch in die Tschechoslowakei rasch arisiert, Nutznießer war die Berliner Schering AG (Deutscher Reichsanzeiger 1939, Nr. 285 v. 6. Dezember, 3; ebd. 1940, Nr. 23 v. 27. Januar, 3; ebd. 1944, Nr. 100 v. 3. Mai, 2). Siegwart Hermann musste in die USA fliehen (Helmut Maier, Chemiker im „Dritten Reich“, Weinheim 2015, 359). Auf der heutigen Website der Firma (Geschichte – Norgine Deutschland) wird ein Zerrbild der eigenen Geschichte gezeichnet, werden die Arisierungen nicht erwähnt.

Wissenschaftliche Forschung über die Wirkungen des Wunderpilzes

Die Palette der vermeintlich freundlichen Bakterien (Ullsteins Blatt der Hausfrau 48, 1932/33, 589)

Auch wenn es in den 1920er Jahren noch eine breite Naturheilkunde- resp. Volksmedizinbewegung gab, war für die Akzeptanz eines Präparates wissenschaftliche Forschung doch unabdingbar. Das unterstrichen auch zahlreiche Übernahmen aus der Erfahrungswelt der Laien durch die pharmazeutische Industrie, etwa Chinin resp. Sauermilch, Kefir, Molke, Joghurt und Traubenkuren. Auch der Teepilz und seine Getränke wurden auf ihre Heilwirkungen untersucht. Doch überraschenderweise blieb die Zahl einschlägiger Untersuchungen gering, blieb zudem vorrangig auf das Gebiet der früheren K.u.K.-Monarchie begrenzt (einen recht lückenhaften Überblick enthält Eduard Stadelmann, Der Teepilz. Eine Literaturzusammenstellung, Sydowia 11, 1957/58, 380-388).

Eine detaillierte Darstellung der wissenschaftlichen Forschung ist für unsere Fragestellung nicht erforderlich. Zwei Richtungen sind allerdings zu unterscheiden, nämlich einerseits die mikrobiologische Essenz der Teepilzgärung und der resultierenden Getränke, anderseits der Nachweis kausaler Heilwirkungen. Dabei fand der japanische Algentee, der eigentliche Kombucha, kaum Interesse, auch wenn er damals als Laminaria-Tee durchaus zu kaufen war (Ueber den Japanischen Pilz (Japan-Schwamm), Pharmazeutische Post 60, 1927, 500-502, hier 501-502).

Die mikrobiologische Analyse konzentrierte sich lange auf die schon von Lindner 1913 behandelte Interaktion des für die Essigsäuregärung und die Celluloseproduktion zentralen Bacteriums xylinum mit Hefen (ebd., 501; Der japanische Teepilz (Kombucha), Pharmazeutische Post 61, 1928, 114-116). Siegwart Hermanns Arbeiten konzentrierten sich dagegen vornehmlich auf die Rolle der Glukonsäure, einer heute unter dem Kürzel E 574 wohlbekannten Fruchtsäure (Siegwart Hermann, Zur Pharmakologie der Glukonsäure, Archiv für experimentelle Pharmazie und Pathologie 154, 1930, 143-160). Kombucha war für ihn „eine Pilzgenossenschaft aus Hefen und Bakterien, welche gezuckertes Teeinfus zu säuern vermag. Sie bestand aus „zwei torulaartigen Hefen, dem Bacterium gluconicum, dem Bacterium xylinum und dem Bacterium xylinoides. Das Teeinfus dient der Pilzgenossenschaft als stickstoffhaltiges Nährsubstrat. Der zugesetzte Rohrzucker wird durch die in einer Hefeart und im Bacterium gluconicum enthaltene Invertase in Lävulose und Dextrose gespalten, die Dextrose dann vom Bacterium gluconicum in d-Gluconsäure übergeführt. Aus dem durch die Hefegärung entstandenen Alkohol wird von allen vorhandenen Bakterien durch Oxydation Essigsäure gebildet“ (Hermann, 1929, 1752). Dies wurde in der zeitgenössischen Forschung stetig wiederholt, galt als Grundlage fast aller Marktangebote und auch als Bewertungsmaßstab für Fragen der chemischen Echtheit sowie der Reinheit der Präparate (Medizinische Klinik 25, 1929, 1508; Fortschritte der Medizin 47, 1929, 993-994; Kombucha und toxische Vigantolwirkung, Die Volksernährung 5, 1930, 81).

Die Heilwirkungen der Präparate hielten sich rein wissenschaftlich in engen Grenzen. Eine rückblickende Analyse ergab Wirkungen „auf die Verdauung, […] bei Arteriosklerose und die spezifische Wirkung der Gluconsäure. Am häufigsten erwähnt wird die leicht abführende Wirkung des Pilztees, die aber am wenigsten spezifisch ist […]. Diese widersprechenden Ergebnisse beweisen jedenfalls, daß die beobachten Heilerfolge, soferne sie überhaupt als solche zu bezeichnen sind, keine Begründung zur Anpreisung des Teepilzes als ‚Wundermittel‘, wie er in der Presse neuerdings bezeichnet wird, bieten“ (Teepilz, 1957, 582 resp. 583; analog E[rich] Soos, Ref. v. Steiger u. Steinegger, Teepilz, Scientia Pharmaceutica 25, 1957, 129). An diesem Ergebnis hatte sich auch bei Beginn der 1990er Kombucha-Mode kaum etwas geändert (Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis, vollst. 4. Neuausgabe, hg. v. P[aul] H[einz] List und L[udwig] Hörhammer, Bd. 4, Berlin-W, Heidelberg und New York 1973, 254-256; DGE: Ist Kombucha ein Gesundheitselixier?, DGE-Info 2000, 165-166). Aus historischer Perspektive stand neben anderen Naturstoffen, wie etwa Cannabis. Deren komplexe Wirkstoffmechanismen waren auf die Kausalverbindung Stoff und Wirkung nicht einfach herunterzubrechen. Dadurch wurde die Analyse von Heilwirkungen und die Entwicklung von Pharmazeutika wesentlich erschwert.

Wachsende Kommerzialisierung und viel Schmäh: Die Kombucha-Mode in Österreich 1927 bis 1929

Die böhmische Kombucha-Mode schwappte 1927 über die Grenzen. Eine einfache Notiz über ein „japanisches Volksheilmittel“ des Budapester Naturheilkundearztes Lederer verwies auf die „erstaunliche Wirkung“ des Teegetränks, das „von medizinischen Fachleuten als eine ernste und beachtenswerte Heilmethode angesehen“ wurde (Ein Pilz gegen Arteriosklerose, Tagblatt 1927, Nr. 168 v. 23. Juli, 6; auch in Salzburger Volksblatt 1927, Nr. 178 v. 5. August, 6; Remscheider General-Anzeiger 1927, Nr. 165 v. 18. Juli, 7; Schwäbischer Merkur 1927, Nr. 323 v. 15. Juli, 1). Die meisten österreichischen und deutschen Zeitung druckten sie unkritisch ab, nur einmal wurde „Vorbehalt“ angemeldet (Münchner Neueste Nachrichten 1927, Nr. 188 v. 13. Juli, 2). Kombucha-Tee wurde auf der Wiener Herbstmesse präsentiert, das Interesse war groß, schon Ende 1927 hieß es in Wien, dass der Wunderpilz sich „in der Bevölkerung eines großen Vertrauens“ erfreue und „gegen alle möglichen Krankheiten benützt“ wird (Kombucha, Tagblatt 1927, Nr. 277 v. 2. Dezember, 6). Wieder waren die Laien schneller als die Experten.

Unbehagen an Wundermitteln (Landfrau 1930, Nr. 50, 2)

Sie ließen der Begeisterung recht freien Lauf: Der Teepilz sei ein „Naturerzeugnis“ mit möglichen gesundheitsfördernden Eigenschaften, schädliche Wirkungen kaum zu erwarten (Dinslage und Ludorff, 1927, 458). Das wurde öffentlich als Bestätigung des Heilwertes verstanden. Nur selten wurden diese Hoffnungen öffentlich als „ein frommer Glaube“ (Neues Wiener Journal 1928, Nr. 12997 v. 27. Januar, 6; ähnlich Teepilz, Deutschösterreichische Tages-Zeitung 1927, Nr. 298 v. 25. Dezember, 19) benannt. Einzig die Antialkoholbewegung ging zunehmend auf Distanz, da das Gärgetränk knapp ein Prozent Alkohol enthielt, mehr also als die Selbstverpflichtungen etwa der Guttempler (Teepilz und Enthaltsamkeitsverpflichtung, Neuland 39, 1930, Sp. 196-197, hier 196) erlaubten. Die Naturheilkunde begrüßte die Neuerung, förderte sie, sah sie als Teil „der Ur-Apotheke Gottes“ in der noch „viele, zum Großteil ungehobene Heilschätze zu finden“ seien (Ekkehard, 1928).

Die Begeisterung schlug etwaige Bedenken in den Wind. Die Pilznutzer pochten auf das Recht der eigenen Beurteilung des Neuen, „beobachten an sich selbst eine deutliche Hebung des Allgemeinbefindens, fühlen sich widerstandfähiger, heiterer“ (Kombucha, Frauenfreude – Mädchenglück 1928, Nr. 104, 20). Warum also auf wissenschaftliche Bestätigungen warten? Diese Spannung zwischen unterschiedlichen Wissensformen wurde durch Begriffe wie „Volksheilmittel“ oder „Volksmittel“ gemildert („Japanischer Schwamm.“, Frauen-Briefe 1928, Folge 36, 10). In den 1920er Jahren spiegelte sich in der „Volksmedizin“ eine weit verbreitete Skepsis gegenüber einer dominant pharmazeutisch ausgerichteten Medizin, gegenüber Verschreibungsärzten. Selbstmedikamentierung war noch weit verbreitet. Alternative Heilverfahren, etwa die Biochemie oder auch die Homöopathie besaßen eine breite Anhängerschar: Der 1926 gegründete „Reichsausschuß der gemeinnützigen Verbände für Lebens- und Heilreform“ hatte etwa 5 Millionen (korporative) Mitglieder (125 Jahre Deutscher Naturheilbund. Digitalausgabe, o.O. 2016, 17), Rohkost und Vitamine standen hoch im Kurs, ebenso Sport und Gymnastik zur Abwehr „zivilisatorischer“ Bedrohungen. Noch aber waren diese Alternativen davon überzeugt, dass sich die guten Volksmittel – und dazu gehörte auch der Teepilz – mit der Zeit in den Kanon der wissenschaftlichen Medizin einreihen würden.

Vor diesem Hintergrund hatte die Kombucha-Mode in Österreich (und dann auch in Deutschland) deutlich andere Akzente. Während in Böhmen die soziale Dimension einer Bürgerbewegung und die Interaktion zwischen medialer Öffentlichkeit, wissenschaftlicher Forschung und dann auch einseitig präsentierten Marktprodukten dominierten, wurde dies alles in Österreich wesentlich stärker ironisiert, als Ausdruck einer aus dem Tritt geratenen, gleichwohl aber unverzichtbaren Moderne gedeutet. In Wiener Gazetten dominierte vielfach Schmäh: „Kombucha ist sein Name. Er ist ein Glückpilz, dieser Wunderpilz, von Damenkreisen viel begehrt, gerne weitergegeben und als das ‚derzeit Beste‘ allgemein empfohlen. […] Die Damen wollen ewig jung sein, sie trinken den Wunderpilztee mit Begeisterung, ‚vielleicht ist doch etwas daran.‘ Zudem ist er ein Mittel, das ausgezeichnet schmeckt und das Genußgift Alkohol unter der Maske eines Heilmittels – und wenn schon alles versagt, mit der Ausrede auf das Abführmittel – in die Kehle einschleichen läßt“ (Juvenal, Der Damen Wunderpilz, Der Tag 1928, Nr. 1824 v. 1. Januar, 24). Es blieb 1928 nicht bei den auch in Prag am Anfang stehenden Damen, also den Repräsentantinnen des Juste Milieu. Doch es verging in Österreich ebenfalls Zeit, bis die Mode auch Angestellte und Arbeiter erreichte. Im Hochsommer 1928 aber hieße es: „Wien ist überschwemmt – um nicht zu sagen ‚überschwämmt‘ von einem Gewächs. Die einen sagen, es käme aus Indien, die andern aus Japan, und alle heißen es einen Schwamm und fragen den Volksarzt, ob es wahr sei, daß man gesund bleibe oder seine Krankheiten kurieren könne, wenn man einen Auszug trinke, der aus diesem Wunderschwamm hergestellt sei. Der Volksarzt, sonst immer so gerne bereit, allen Fragen Antwort zu geben, vor den Schwammerlfragen wird er schon ganz schwach“ (Schwamm drüber, Das Kleine Blatt 1928, Nr. 224 v. 13. August, 8). Auch in Wien war die Kombucha-Mode Teil des sozialen Miteinanders: „Holte einst der Jüngling seiner Dame den Handschuh aus der Löwenarena, so hat er heute ein zwar ungefährlicheres, aber weitaus verläßlicheres Mittel, die Gunst einer Schönen zu erringen. Nicht Schätze, nicht Geldeswert, nein, er verspricht ihr ein Stückchen Kombucha. Kombucha, das Wunderding, mit dem man die Sympathien aller erringt, wenn man ihnen ein Stückchen davon überläßt. Plötzlich, unangesagt wie die Seuche oder eine Modeerneuerung, war der Kombucharummel da. Jede Hausfrau hält es für ihre Pflicht, Kombucha anzusetzen, in jedem Haushalt über ganz Europa ist Kombucha zu finden. […] Es ist der Stein der Weisen, ein elixirum longae vitae, es reinigt das Blut, vertreibt Seuchen, Schlacken und Krankheiten; die einen trinken den Wundersaft, weil er so ein glänzendes Mittel gegen die Arterienverkalkung und gegen den hohen Blutdruck sein soll; die anderen, alternde Damen, schwören auf ihn, er könne die lästigen Wallungen im Wechsel verscheuchen, die anderen wieder züchten den Teeschwamm, weil er eben ‚gesund‘ ist, viele, weil er – ein alkoholfreier Champagner – gut mundet und zart prickelnd moussiert, der Rest endlich macht den Kombucharummel mit, weil es die anderen auch tun und eben, weil sie ein Stückchen zum Ansetzen geschenkt erhalten haben“ (Die Kombucha-Mode, Neues Wiener Journal 1928, Nr. 12521 v. 30. September, 18).

Kombucha wurde damals durchaus historisiert, wurde als Nachgänger der früheren Mode-Allheilmittel Joghurt, Knoblauch und zuletzt Lukutate präsentiert. Entscheidend aber war das quirlige Ergebnis: Der „japanische Schwamm ist Tagesgespräch. Beim Rummy und bei ähnlichen Anlässen, die die Menschen zusammenführen, wird Kombucha weitergegeben. Bei der weiblichen Bevölkerung erfreut sich der japanische Schwamm unbegrenzten Zutrauens und wird als Allheilmittel bei allen möglichen Zuständen bemützt. […] In Damenkreisen – allerdings naschen auch schon Männer von diesem Trankerl – wird der japanische Schwamm als ‚Verjüngungsmittel‘, namentlich als Mittel gegen die gefürchtete Arterienverkalkung gepriesen“ (Juvenal, Das jüngste Allheilmittel, Der Tag 1928, Nr. 2088 v. 23. September, 21-22, hier 22). Nüchternere Zeitgenossen sahen eine Gesellschaft im irrealen Rausch: „Der Schwammglaube drang in zahllose Hirne, um sich unerschütterlich darin festzusetzen. […] Aber der Ruhm des Gewächses ist zu groß geworden. Er ist in Wien eine Autorität geworden, der Schwamm, die jeder Skepsis und Kritik standzuhalten vermag“ (Paul Stein, Des Japanischen Schwammes Glück und Ende, Arbeiter-Zeitung 1928, Nr. 286 v. 14. Oktober, 7). Ein Jahr nach dem Aufkommen ergab man sich augenzwinkernd der Mode: „‚Hab’n S‘ a schon an Schwamm?‘ Ueberall kann man jetzt diese Frage vernehmen: Auf der Straßenbahn, beim Greißler, im Versatzamt, beim Heurigen und auch am Zentralfriedhof. […] Und je weniger die Menschen über den Schwamm wissen, desto nachdrücklicher ist die Verehrung, die sie ihm zollen. Der seuchenartigen Verbreitung des Wunderschwamms liegt eine ‚Sympathie‘ zugrunde: Soll er wirken, so muß er verschenkt werden.“ Grotesk-johlend stimmte man ein in die Parole der Zeit: „‚Es gibt ka Krankheit, dö er nöt heilt‘“ (beide J. Vinzenz, Der Schwamm, Kleine Volks-Zeitung 1928, Nr. 357 v. 27. Dezember, 8-9).

Grundlagen für die Kombuchabereitung (Ullsteins Blatt der Hausfrau 44, 1928/29, 812)

Im Frühjahr war ganz Österreich angefixt, zumindest aber die städtische Bevölkerung: „Cambucho ist eine Modekrankheit, eine Volksseuche der Autosuggestion, ein Lebenselixir, Cambucho ist eben ‚der japanische Schwamm‘, den heute kaum eine Hausfrau in Wien, Graz oder Linz nicht kennt, Cambucho ist es, den sie einer armen, nicht unwissenden Freundin mit beschwörenden Gebärden dringendst empfiehlt, für den sie sogleich zwei oder drei verschiedene Arten der Zubereitung angeben kann. […] Die Wissenschaft steht diesem Modegesundheitspilz noch fassungslos, erfahrungslos gegenüber. […] Aber wer glaubt heute noch der Wissenschaft?“ Gewiss, die praktische Arbeit mit dem glitschigen, sich stets wandelnden Pilz war nicht jedermanns Sache, bedurfte der Erfahrung. Doch Hoffnung bestimmte dank des Wunderpilzes den Alltag vieler: „Er hilft gegen einfach alles! Gegen alles! So man gläubig ist! Denn der Glaube ist ja bekanntlich imstande, Berge zu versetzen, warum soll er also keine Linderung der Schmerzen bringen können?“ (Zitate n. Trinken Sie Cambucho?, Tages-Post 1929, Nr. 87 v. 13. April, 1). Gab es schönere Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben? Auch im Radio war Kombucha ein Thema (Pilsner Tagblatt 1928, Nr. 250 v. 11. September, 5; Radio Wien 7, 1931, Nr. 48, 53), selbst in Küchenzetteln der Zeit fand er Eingang, ebenso in Rezepte (Vobachs Frauenzeitung 32, 1929, H. 37, 2; ebd., H. 43, 31; ebd., H. 46, 30; ebd. 33, 1930, H. 1, 28; B. Gladbacher Volkszeitung 1929, Nr. 127 v. 3. Juni, 9; Altenaer Kreisblatt 1929, Nr. 128 v. 4. Juni, Frauenzeitung, Nr. 19, 4). So half man sich selbst, war zugleich aber auch Teil eines imaginierten globalen Lernprozesses.

Japan als imaginierte Heimat des Kombuchas

Der Erfolg der Kombucha war begleitet von Vorstellungen einer Welt der Übernahmen und des Ausgleichs nach dem (vorläufigen) Ende der Großmachtpolitik der beiden mitteleuropäischen Reiche. Ohne den Bezug auf Asien, insbesondere auf die aufsteigende, doch unbekannte Macht Japan wäre die Mode deutlich schwächer ausgeprägt gewesen. Schon in Böhmen wurden Versatzstücke von Geisha und Samurai, von Drill und Selbstverleugnung in ein Fremdbild einer gesunden, aufstrebenden Nation verdichtet. Das galt auch in Österreich, während im Deutschen Reich der von Japan okkupierte deutsche Kolonialbesitz in China Teil der Wendung gegen Versailles war. Die imaginierte Heimat des Kombuchas abstrahierte von dem mit dem Übergang zur Showa-Zeit 1926 einsetzenden aggressiven Imperialismus Japans, war eher gespeist von Vorstellungen einer einfachen, duld- und arbeitsamen Bevölkerung, die sich auch durch Katastrophen wie dem Erdbeben und Stadtbrand in Tokio 1923 nicht aus der Balance bringen ließ.

Kitsch und Agrarromantizismus bestimmten das Bild der Kombucha: „Zu uns kam er erst vor einigen Jahren aus Japan. Dort, auf zwergenniedlichen Bambustischen, neben knospenden Pflaumenzweigen oder einer großen Kirschblüte an sonnigem Zimmerplatz freut er sich seines stummen Pilzlebens.“ Ihm galt es auch in Mitteleuropa einen Platz zu gewähren, „wo ihn die Finger der Sonne durch die gläsernen Wände seiner engen Heimstätte kosen können, [denn, US] dann söhnt er sich aus mit dem neuen Aufenthalt. Dann träumt er von seiner Urheimat in fernen blaugrünen klaren Bächen Japans, wo er immer am Wurzelfuß friedlicher, blühender und wohlriechender Büsche gedeiht und manchmal zu riesigen Exemplaren sich auswächst, in exotischer märchenschöner Üppigkeit“ (beide Kaulitz-Niedeck, 1927). Faktenwidrig wurde das Narrativ des in Japan seit jeher benutzten Volksheilmittels verbreitet (Salzburger Volksblatt 1927, Nr. 294 v. 24. Dezember, 13), faktenwidrig verband man es mit niedrigen Arterioskleroseraten, mit Erfolgen im Kampf gegen Alterskrankheiten, Gicht, Rheuma und vielem mehr (Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung 1927, Nr. 159 v. 7. November, 3; Neuigkeits-Welt-Blatt 1928, Nr. 236 v. 11. Oktober, 11). Japanischer Gleichmut? Ergebnis des Teepilzes! Innere Hygiene! Ergebnis des Teepilzes! Kombucha-Mode? Seit langem Alltag in Japan, in Ostasien (Etwas über den Teepilz, Ingolstädter Anzeiger 1929, Nr. 172 v. 30. Juli, 5).

Gängige Versatzstücke eines exotisierten Japans ergänzten diese Phantasmen: Deutsche Missionare hätten den „japanischen Teepilz“ mit nach Europa gebracht (Der japanische Teepilz, Illustrierte Nützliche Blätter 44, 1928, 177). Der wachsende wissenschaftliche Austausch habe dem „immer noch geheimnisvollen Asien Heilmittel“ abgerungen, „die auch für uns Europäer eine ganz hervorragende Wirkung zeigen“ (Der Teepilz ein Volksheilmittel, Die Neue Zeitung 1929, Nr. 269 v. 28. Juli, Unterhaltungsbeil., 4). Auch der „vulkanische Boden“ Japans durfte nicht fehlen, denn dort habe man den Schwamm „bereits vor einigen hundert Jahren“ gefunden (Sozialdemokrat 1928, Nr. 25 v. 29. Januar, 11). Auch die „berühmte graziöse Japanerin schiebt ihre schlanke Linie dem Gebrauch von Kombucha zu“ (Der japanische Teepilz, Lippspringer Anzeiger 1931, Nr. 79/80 v. 5. April, 8).

Exotisierung Asiens in der zeitgenössischen Teewerbung (Der Welt-Spiegel 1924, Nr. 3 v. 20. Januar, 4 (l.); Der Haushalt 1, 1929, Nr. 4, 14; Vorwärts 1926, Nr. 10 v. 7. Januar, 4 (r.))

Festzuhalten ist nicht nur, dass derartige Lügen ein unverzichtbarer Bestandteil der Kombucha-Mode waren, dass damit insbesondere Kombucha-Präparate beworben wurden. Festzuhalten ist auch, dass derartige Versatzstücke bis heute wirken, bis heute bespielt werden. Die Kombucha-Mode markiert nicht nur den öffentlichen Raum als einen Möglichkeitsraum für Wunder, sondern auch als einen Raum haltloser, doch gerne geglaubter Lügen. In Österreich wurde dieses mit selbstironischem Schmäh, mit Augenzwinkern beantwortet – nicht aber mit dem Realismus einer ideal gedachten offenen Gesellschaft.

Markenartikel auch in Österreich: Ein Eindruck

Die Kombucha-Mode in Österreich wurde seit 1928 von zahlreichen Marktangeboten mit geprägt. Kombucha-Präparate waren „in jeder Drogerie zu haben“, in jeder Apotheke erhältlich (Die Frau und Mutter 17, 1928, H. 11, 34; Kleine Volks-Zeitung 1928, Nr. 196 v. 16. Juli, 7). „Eine geschäftstüchtige Industrie hat sich dieses Artikels bereits bemächtigt“ (Der Teepilz als Handverkaufsartikel der Apotheke, Pharmazeutische Post 62, 1929, 175-177, hier 175). Von Böhmen übernahm man den Begriff „Kombucha“, der dann zunehmend variiert, 1928 neben den Begriff des (Tee-)Schwamms trat, um 1929 hinter dem allgemeineren Begriff des „Teepilzes“ zurückzufallen (Gustav A. Kellers, Kombucha-Honig (Teepilz-Honig), Illustrierte Nützliche Blätter 45, 1929, 36-37, 56-57).

Angesichts der Erfahrungen in Böhmen achteten die österreichischen Zulassungsinstanzen auf eine zurückhaltendere Werbung. Gleichwohl war weiter die Rede von der „wunderbaren Heilwirkung“ des Pilzes. Die Marke „Kambekka“ war Teil der Grundversorgung der Selbstbereiter mit einer Reinkultur – und demnach kaum bedeutend. Doch das vom Wiener Milchwissenschaftler und Bakteriologen Willibald Winkler (1854-1941) hergestellte Produkt verkörperte den damaligen Wirtschaftsnationalismus – selbst bei vermeintlich japanischen Produkten. Winklers Standardprodukt war offenkundig nicht sehr erfolgreich, doch das war seiner Ansicht nach Folge der noch dominierenden ausländischen – tschechoslowakischen – Konkurrenz: „Es ist nun schade, daß noch immer ausländische Ware in Oesterreich verkauft wird, obwohl man in Oesterreich selbst Institute hat, die wissenschaftlich und wirtschaftlich unter Kontrolle hervorragender Fachmänner der Gärungsindustrie dieselbe Ware erzeugen. Leider können diese Institute infolge Geldmangels mit der ausländischen Industrie nicht konkurrieren, die ja ungeheure Geldmittel aufbringen kann“ (Der japanische Teeschwamm, Illustrierte Kronen-Zeitung 1929, Nr. 10588 v. 15. Juli, 3). Solche Autarkieträume spiegelten nicht nur die wirtschaftlichen Probleme der Zeit, sondern vor allem eine wachsende Bedeutung von offensiv beworbenen Markenprodukten.

Reine Pilze aus dem Laboratorium (Neuigkeits-Welt-Blatt 1928, Nr. 242 v. 18. Oktober, 15)

Dennoch war der österreichische Kombucha-Markt noch nicht von Markenprodukten dominiert. Pilzableger dürften die Mode befeuert haben, ebenso nicht nähere benannte Pilzkulturen aus Drogerien und Apotheke. Gleichwohl begannen erst Anbieter sich allein auf das Kombucha-Getränk zu konzentrieren. „Chambucho“ war ein Zwischenprodukt, ein „japanischer Teeschwammextrakt“, den man in zuckerhaltige Nährflüssigkeiten schütten konnte, um so eine Gärung in Gang zu setzen, an deren Ende „ein schwach alkoholhältiges (zirka 1%) moussierendes Getränk entsteht, das nach einigen Angaben auch vitaminähnliche Gärungsprodukte enthalten soll“ (Chambucho, Drogisten-Zeitung 44, 1929, 402). Damit war Selbstbereitung ohne Pilz möglich. Das seit Ende 1927 angebotene Chambucho bot neue Vermarktungs- und Wertschöpfungsmöglichkeiten (Freie Stimmen 1927, Nr. 254 v. 6. November, 11). Es erinnerte an die vielfältige Zahl gelingsicherer Spirituosenessenzen, die suggerierten, mit einem Zwischenprodukt, Weingeist und einigen Flaschen echten Likörs, echten Rum erstellen zu können. Das Heim war nicht mehr länger Probierstube und Experimentierort, sondern mutierte zum Endpunkt einer vom Produzenten großenteils vorgegebenen Handlungsroutine, an deren Ende ein Kombucha-Getränk stehen würde. Damit trat zugleich die Nährlösung in den Blickpunkt der Anbieter. Sie war anfangs in das Belieben der Selbstbereiter gestellt, mochten sich auch aromatische Teesorten am besten eignen. Das Zwischenprodukt „Chambucho“ erforderten nun solche Zutaten (Der indische oder japanische Teepilz und seine Wirkung, Neue Freie Presse 1929, Nr. 23380 v. 16. Oktober, 6). Damit intensivierte sich auch der Wettbewerb der Ansatztees, der Ansatzmassen.

Chambucho, ein Kombucha-Getränk (Grazer Tagblatt 1929, Nr. 577 v. 15. Dezember, 19 (l.); Österreichs Frauenzeitung 1930, Nr. 28, 8)

Abgeklärter, kürzer, kommerzieller: Die Kombucha-Mode im Deutschen Reich 1928 bis 1930

Im Deutschen Reich war der Teepilz schon vor dem Ersten Weltkrieg bekannt. Seine Bedeutung nahm nach Hyperinflation langsam zu, Rückfragen aus verschiedenen Regionen lassen eine frühe Verbreitung in München, im rheinisch-westfälischen Industriegebiet und in Westpreußen vermuten (Ars Medici 15, 1925, 194; Apotheker-Zeitung 41, 1926, 741; H. Löwenheim, Ueber den indischen Teepilz, ebd. 42, 1927, 148-149; Dinslage und Ludorff, 1927, 459; Lakowitz, 1928, 299). Trendsetter waren auch hier Anhänger der Naturheilkunde (Sprinkmeyer, Ueber den indischen Teepilz, Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung 1927, Nr. 168 v. 21. Juli, 4).

Breite Belege für eine Kombucha-Mode im Deutschen Reich finden sich jedoch erst im der zweiten Hälfte 1928: „Seit einigen Monaten ist das Interesse für das Gewächs besonders groß“ hieß es beispielsweise aus Hamburg ([C.] Hahmann, Der indische Teepilz, Hamburger Anzeiger 1928, Nr. 219 v. 18. September, 6). Allgemeiner gehaltene Beiträge unterstützen diese Periodisierung (P. Tollmann, Kombucha oder der japanische Teepilz und seine Bedeutung als Heilmittel, Die Volksernährung 4, 1929, 90-91, hier 90). Der Wunderpilz verbreitete sich nicht überall, Berlin folgte der Mode erst 1929 und trottete bestenfalls dem allgemeinen Trend hinterher (A[ndreas] K[nauth], Teekwas, das moderne vergorene Teegetränk, Berliner Volks-Zeitung 1929, Nr. 18 v. 11. Januar, 9). All das steht aber unter dem generellen Vorbehalt dieses Aufsatzes, dass nämlich Selbstbereitung vor der Ausbildung eines dann bemerkenswert breiten Marktangebotes weit verbreitet war, ja dominierte ([Julius] Kochs, Ein neuartiges Essiggetränk, Hildener Rundschau 1929, Nr. 86 v. 13. April, 6). Die Quellen lassen einen jedoch im Stich. Auch im Deutschen Reich sprach man von einem 1928 einsetzenden „Kombucha-Rummel“ – aber zugleich, dass viele „sich dieses neueste Volksheilmittel im Hause“ herstellen (Teepilz-Kombucha-Frage, 1929).

Die Kombucha-Mode des Auslandes wurden aufgegriffen und als Werbeargument verwandt (Münchner Neueste Nachrichten 1928, Nr. 64 v. 5. März, 4). Gleichwohl verlief sie ruhiger, wurden jedenfalls weniger in den Fachzeitschriften, in Zeitschriften und Zeitungen kommentiert. Nüchternere Berichte dominierten, kurze Hinweise. Doch wie in Österreich dienten zahlreiche Tageszeitungen auch dazu, akute Fragen über die Pflege des Pilzes, die Zubereitung des Teegetränks und zu dessen Zuträglichkeit zu beantworten. Die Reaktionen und Kommentare waren insgesamt weniger enthusiastisch, deutlich skeptischer angesichts der „Uebertreibungssucht“ der Kombucha-Werbung. Sie sei so unglaubwürdig und übertrieben, „daß dadurch auch seinen wirklichen, guten Eigenschaften gegenüber Mißtrauen entstehen muß.“ Das galt nicht allein und nicht primär der kommerziellen Reklame, „denn die meisten Teepilze dürften verschenkt werden“ (sämtlich Der saure Pilz, Lengericher Zeitung 1929, Nr. 66 v. 19. März, 7).

Der Teepilz als modisches Allheilmittel (Illustrierter Sonntag 1929, Nr. 21 v. 18. August, 14)

Trotz dieser Unterschiede folgte die deutsche Kombucha-Mode den Grundmustern Böhmens und Österreichs: „Eines Tages war er da, der Teepilz, der alle Krankheiten kurieren soll. Mit beispiellosem Siegeslauf eroberte er ganz Europa und auch in Deutschland fand er zahllose begeisterte Anhänger. Ja, man kann geradezu von einer Teepilzpsychose sprechen, die noch keineswegs abgeflaut ist. Noch immer berichtet man sich von wunderbaren Heilungen, die der Teepilz vollbrachte und selbst in die Reihen skeptischer Wissenschaftler drang sein Ruf (Walter Finkler, Der Teepilz – ein neues Volksheilmittel, Hamburgischer Correspondent 1930, Nr. 709 v. 16. Februar, 5). Die Reklameschreie setzten zugleich selbstbestimmtes Austesten in Gang: „Bevor dieser indische Teepilz Japos noch weiten Kreisen bekannt gemacht worden ist, haben wir auf eigene Faust Versuche mit ‚Japos‘ angestellt“ (Ja-posiere Dich gesund, Schwerter Zeitung 1929, Nr. 22 v. 26. Januar, 7).

Die beträchtliche Alltagsbedeutung des Teepilzes im Deutschen Reich manifestierte sich auch in vielfach humoristisch und im Dialekt gehaltenen Kolumnen. Hier ein Beispiel aus Friesland: „Hier hett körts ‘n gefahrde Mann ‘n Vördrag over ‚indische Teepilz‘ holln, de ok Wolga-Qualle un russische Blume nömt wordt. Van dat ‚Gewächs‘ makt man ‘n ‚säuerliche Flüssigkeit‘, de man drinkt un ditt Husmiddel sall tegen allerhand Leiden, so as Gicht, Stoffwechselstörungen un anner Krankheiten helpen. De Pilz gifft alle veertin Dage ‘n Offlegger un nu kannst di denken, wat de ‚leidende Menschheit‘ Jagd up ‘n Teepilz makt“ (Trintje van Ollersum, Breef ut de Grootstadt, Jeversches Wochenblatt 1928, Nr. 238 v. 9. Oktober, 6). Und analog tönte es aus Bayern: „Aber g’lobt wird er sehr, der Teepilz. Probiern Sie ‘s halt a’mal damit, Frau Schlibinger. De fremd’n Völker, de ham schon vui‘ so Mittel erfund’n, wo ‘s bei uns net gibt. – Mei‘ Schwager, der war selbige Zeit beim China-Feldzug, vor s‘ geheiratet ham. Der sagt, in bezug auf G’sundheit fehlt si‘ nix bei de Chinesn‘, kloa aber zaach! Des kann scho‘ sei, daß da der Pilz wos ausmacht. De ess’n ‘an ja mittags zur Supp’n, wia mir an Maggi. De fress’n ja überhaupts alles mögliche nei‘, sagt mei Schwager, Eidachsln und bachane Vogelnester und Hund‘ – pfui Deifl übera’nand…! Probier’n S‘ amal den Pilz, Frau Schleibinger. Wern S‘ sehng: der tuat Eahna guat!“ (Der Teepilz, Münchner Neueste Nachrichten 1929, Nr. 17 v. 18. Januar, General-Anzeiger, 1)

Kombucha-Mode unter kommerziellen Vorzeichen: Markenprodukte im Deutschen Reich

Das Deutsche Reich, gemeinsam mit den USA damals führender Anbieter von Pharmazeutika, entwickelte deutlich mehr Kombucha-Präparate als die böhmische und österreichische Konkurrenz, vermarktete diese jedoch zunehmend unter dem Begriff „Teepilz“, der auch die öffentliche Debatte dominierte. Die Präparate waren aber keineswegs neu, sondern man griff die seit 1928 bestehende Trias von Reinzuchtpilzen, Kumbucha-Extrakten und -Getränke auf. Neu war im Deutschen Reich allerdings ein Koppelangebot, entstand doch für die Pilzgärung „eine neue Industrie […], die eigens hierzu geeignete Gläser fabrikmäßig herstellt“ (Teepilz-Kombucha-Frage, 1929; vgl. auch Münchner Neueste Nachrichten 1930, Nr. 191 v. 16. Juli, 12). Angesichts der hohen Leistungsfähigkeit der tschechischen Glasindustrie dürfte es entsprechende Angebote jedoch auch im benachbarten Ausland gegeben haben.

Koppeleffekte der Mode: Teepilzgläser im Warenhaus Hermann Tietz (Münchner Neueste Nachrichten 1929, Nr. 181 v. 6. Juli, 16)

Der wichtigste Teepilz-Markenartikel im Deutschen Reich war der vom Münchner Sagitta-Werk GmbH hergestellte „Mo-Gû“. Dabei handelte es sich an sich um eine Dachmarke für Pilz, Extrakt und Getränk. Die Sagitta-Werk GmbH war im Oktober 1920 gegründet worden und konzentrierte sich auf die Produktion und den Vertrieb einfacher Drogerieartikel (Deutscher Reichsanzeiger 1920, Nr. 261 v. 16. November, 16). Das galt für Sagitta-Hustenbonbons oder -Balsam (Münchner Neueste Nachrichten 1922, Nr. 492 v. 20. Dezember, 4; AZ am Abend 1925, Nr. 310 v. 25. November, 3; Münchner Neueste Nachrichten 1930, Nr. 92 v. 4. April, 6), ebenso für Haarwuchsmitteln oder Lebertran. Das Sagitta-Werk wurde anfangs von Mitgliedern der Familie Fasching geleitet, die auch Inhaber der Münchner Schützen-Apotheke waren (Münchner Neueste Nachrichten 1925, Nr. 343 v. 12. Dezember, 3; Deutscher Reichsanzeiger 1926, Nr. 91 v. 20. April, 7). Der zuvor im Haarhandel tätige Münchner Kaufmann Max Linnbrunner war seit Oktober 1928 Geschäftsführer des Sagitta-Werks und treibende Kraft bei der Teepilzvermarktung (Deutscher Reichsanzeiger 1923, Nr. 195 v. 24. August, 11; ebd. 1928, Nr. 244 v. 18. Oktober, 9).

Grenzüberschreitender Verkauf des Teepilzes Mo-Gû (Münchner Neueste Nachrichten 1928, Nr. 270 v. 3. Oktober, 14 (l.); Salzburger Chronik 1929, Nr. 218 v. 21. September, 10)