“Wir haben’s immer dankerfüllt geschätzt / Als unseres Volkes tiefsten Kräfteborn, / Wir hieltens wert – doch nimmer so wie jetzt, / Das deutsche Brot, aus echtem deutschem Korn” (Wochenblatt der Landesbauernschaft Westfalen 1937, 1759). So klang es beim Erntedank 1937 – und diese Wertschätzung umfasste auch eine weit längere Reihe heimischer Lebensmittel.

Wertschätzung von Lebensmitteln wird seit einigen Jahren wieder eingefordert, „in der Diskussion um die Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme und die Förderung nachhaltigeren Ernährungshandelns wird der Wertschätzung von Lebensmitteln eine zentrale Bedeutung zugeschrieben“ (Regine Rehaag und Stefan Wahlen, Call for Participation and Save the Date ‚Wertschätzung von Lebensmitteln‘ Ein Hebel für nachhaltigeres Ernährungshandeln? Tagung des Netzwerks Ernährungskultur (Esskult.net) am 13. Mai 2025). Anlass und Motive sind andere, auch wenn abermals der Staat systematisch fördert und finanziert. Der scheidende Ernährungsminister Cem Özdemir betonte während der Aktionswoche „Deutschland rettet Lebensmittel!“ im Spätsommer 2023: „Etwa 11 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jedes Jahr in Deutschland in der Tonne – vieles davon ist noch einwandfrei genießbar. Ob zu viel gekauft, zu viel gekocht oder zu viel auf den Teller geladen: Alle können dazu beitragen, dass diese enorme Verschwendung von Lebensmitteln aufhört. Denn die meisten Abfälle – insgesamt fast 60 Prozent oder rund sechs Millionen Tonnen – fallen in Privathaushalten an“ (BMEL – Pressemitteilungen – Özdemir eröffnete Aktionswoche Deutschland rettet Lebensmittel!). Schon zuvor hatte das korporatistische Deutschland einen „Pakt gegen Lebensmittelverschwendung“ (Pakt gegen Lebensmittelverschwendung) geschlossen, in dem ambitionierte Ziele der Abfallreduktion im europäischen und internationalen Rahmen vereinbar wurden.

Wer wollte dagegen sein – auch wenn die Hauptlast der Abfallvermeidung von den offenbar verschwenderischen Privathaushalten zu schultern ist. Für einen Historiker ist es allerdings frappierend, dass derartig zukunftsgewandte appellative Aktionen öffentlich lanciert und propagiert werden, ohne den langen Schatten der Geschichte, den gesammelten Erfahrungsschatz der Lebenden und der Toten mit einzubeziehen. Gegenwärtige Probleme einer modernen, technisch und arbeitsteilig organisierten Gesellschaft werden benannt und angegangen, ambitionierte Zielsetzungen festgeschrieben und ihre Umsetzung abverlangt. Doch mit der Genese dieser Probleme, mit den vielgestaltigen bisher eingesetzten und durchaus problemvermindernden Techniken und Praktiken wird sich kaum beschäftigt. Nahrungsmittelverluste gelten vornehmlich als „Symptom unserer heutigen Überflussgesellschaft“ (Ricarda Weber, Christian Strotmann und Guido Ritter, Adressatenspezifische Kommunikationskonzepte zur Lebensmittelabfallreduktion in deutschen Privathaushalten, Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft 71, 2019, 246-262, hier 246). Der Klimawandel, der Welthunger, selbst der Ukrainekrieg, sie alle unterstreichen lediglich, „wie zeitkritisch die Transformation hin zu zirkulärem Wirtschaften“ (Rat für Nachhaltige Entwicklung, Zirkuläres Wirtschaft: maßgebliche Voraussetzung für eine nachhaltige Transformation, o.O. 2023, 2) und zu neuer Wertschätzung von Lebensmitteln ist. Ergebnisse der Umwelt-, Technik-, Unternehmens- und Wirtschaftsgeschichte werden von der neuen Transformationsforschung fast durchweg ignoriert: Vielleicht, weil alles wirklich so drängend ist, dass ergänzende Lektüre nicht einmal rudimentär erfolgen kann; vielleicht, weil von empirisch valider Reflektion anderer Disziplinen die Gefahr ausgeht, Illusionen der Machbarkeit fundiert in Frage zu stellen (Heike Weber und Melanie Jaeger-Erben, Circular Economy: Die Wende hin zu ‚geschlossenen Kreisläufen‘ als stete Fiktion, in: Heike Weber (Hg.), Technikwenden. Historische Perspektiven auf soziotechnische Um- und Aufbrüche. Baden-Baden 2023, 169-197; Stefan Krebs, Heike Weber (Hg.), The Persistence of Technology. Histories of Repair, Reuse and Disposal, Bielefeld 2021; Roman Köster, Hausmüll. Abfall und Gesellschaft in Westdeutschland 1945-1990, Göttingen 2017, etc., etc.). Statt mich hier aber an einer wahrlich vielgestaltigen Transformationsliteratur abzuarbeiten, die vornehmlich durch teildisziplinäre Selbstbezüglichkeit charakterisiert ist, will ich im Folgenden versuchen, einen kleinen Teilbereich der gegenwärtigen Transformationspolitik, nämlich die heutige Wertschätzungspolitik, an einem gewiss markanten Beispiel zu historisieren. Distanz, zumal historische, macht Probleme sichtbarer, eröffnet realistischere Zugänge als die Modellprojektionen in den stets offenen Horizont der Zukunft. Womit wir wieder bei dem wertschätzenden Gedicht anlässlich des nationalsozialistischen Erntedankfestes angekommen sind.

1. Wertschätzung als bürgerlicher Begriff zwischen Markt und Moral

Ich werde dem Phänomen derartiger Wertschätzungen in fünf Schritten nachgehen. Eingangs ist der Begriff selbst genauer einzuordnen.

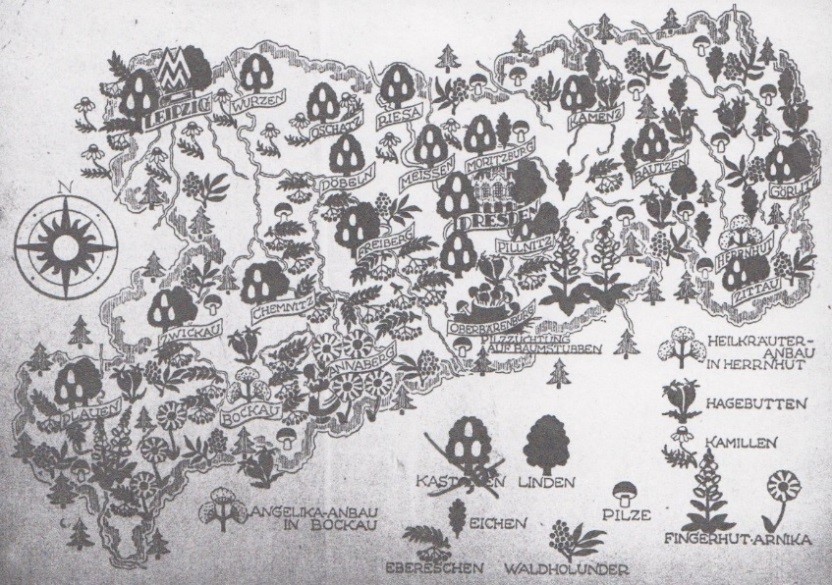

Wertschätzung als interpersonaler Begriff des bürgerlichen Zeitalters: Relative Worthäufigkeiten 1750-1945 (Erstellt auf Grundlage von Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache.de; mit einem allerdings sehr kleinen Textkorpus)

Wertschätzung bezeichnete in vormodernen Zeiten Untertanenverhältnisse, wurde auch religiös gedeutet (Wertschätzung, in: Jacob und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd. 29, München 1984, 492). Das änderte sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, dem bürgerlichen Zeitalter: Wertschätzung etablierte sich ab 1840 als interpersonaler Alltagsbegriff, als Ausdruck der Anerkennung von Mitbürgern, Großgruppen und Ideen: „Eine jede Wertschätzung ist eine Aussprache darüber, wie hoch eine Sache nach unserem Urteile zu halten sei; eine sittliche Wirtschätzung wäre also eine solche, welchen den Menschen oder seine Handlungen nach unserem sittlichen Urteile bemißt“ (Wilhelm Krämer, Ueber die sittliche Wertschätzung menschlicher Größe, Gera 1870, 20).

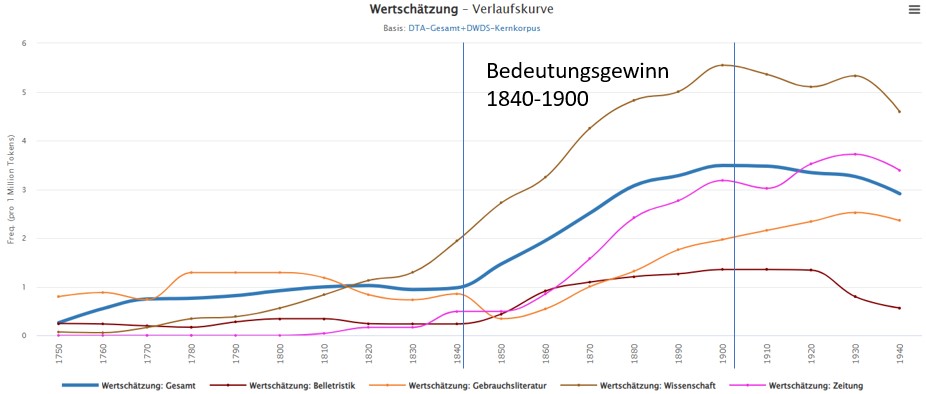

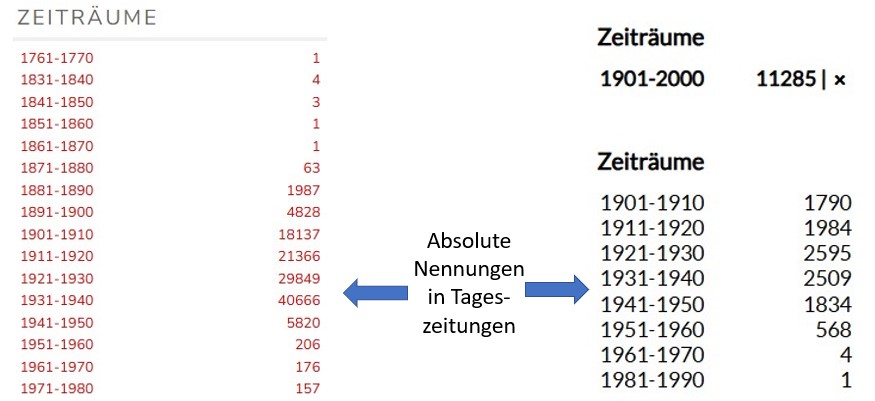

„Wertschätzung“ in Zahlen: Begriffskonjunktur insbesondere während der NS-Zeit (Zeitpunkt.NRW (l.) und Badische Landesbibliothek)

Der Begriff Wertschätzung wurde im 20. Jahrhundert nochmals wichtiger, zumindest wenn man den gängigen Zeitungsdatenbanken folgt: Gerade während der NS-Zeit machte er Karriere, wurde wie „Achtsamkeit“ oder „Haltung“ Ausdruck nationalsozialistischer Moral. Diese gab es, man diente höchsten Idealen, Sprache verlieh diesen Ausdruck (Claudia Koonz, The Nazi Conscience, Cambridge 2003; Raphael Gross, Anständig geblieben. Nationalsozialistische Moral, Bonn 2010; Wolfgang Bialas, Moralische Ordnungen des Nationalsozialismus, Göttingen 2014; Lothar Fritze, Die Moral der Nationalsozialisten, Reinbek 2019; Rolf Zimmermann, Philosophie nach Auschwitz. Eine Neubestimmung von Moral aus historischer Erfahrung, Freiburg/Br. und München 2020, 104-136).

„Wertschätzung“ von Lebensmitteln als Tatsache (Der fortschrittliche Landwirt 23, 1941, Nr. 18 v. 3. Mai, 208 (o.).; Die Bastion 1936, Nr. 40 v. 4. Oktober, 1)

Wertschätzung war emotionsgeladen, diente der Gefühlsmobilisierung: Zunehmend weniger gegenüber Einzelnen, sondern immer stärker gegenüber Großgruppen, Institutionen und völkisch bedeutsamen Fähigkeiten. Die Verwendungspalette war breit: In den 1930er Jahren schrieb man über die Wertschätzung des Handwerks, der Berufskameraden, des Arbeitsmanns, der Schaffenden, der deutschen Hausfrau und Mutter, der Wirtschaft, des Könnens, des politischen Menschen, des Gegners, des deutschen Volkes, und natürlich des Jubelpaars und der teuren Verstorbenen. Wertschätzung gab es aber auch im Agrar- und Ernährungssektor, bezog sich auf Lebensmittel, auf Speisen: Der Begriff stand dort Seit an Seit mit Begriffen wie „Ehre“, „Achtung“ und „Würde“ – häufig umrahmt von mobilisierenden Tugenden wie „Pflicht“, „Verantwortung“ und „Haltung“.

Wertschätzung als ökonomischer Begriff, als Kernbegriff der subjektiven Wertlehre im frühen 20. Jahrhundert

Wertschätzung war aber auch, teils vorrangig, ein wissenschaftlicher Begriff. Er kombinierte mit „Wert“ und „Schätzung“ resp. „schätzen“ zwei ökonomische Grundbegriffe (Wert, in: Meyers Konversations-Lexikon, 4. gänzl. umgearb. Aufl., Bd. 16, Leipzig und Wien 1890, 542-543). David Ricardo (1772-1823), Karl Marx (1818-1883) und die Wiener Grenznutzenschule stehen für bis heute lesenswerte Debatten über Wert und Wertschätzung. Sie kreisten um Markthandeln und Verteilungsfragen, waren zentral für die ökonomische Wertlehre. Ein Produkt würde nur dann gekauft, „wenn dessen Preis niedriger steht als meine Wertschätzung des Grenznutzens dieses Gutes“ (Eduard Kellenberger. Kritische Beleuchtung der modernen Wert- und Preistheorie, Phil. Diss. Basel, Tübingen 1916, 15). Schon vor 150, vor 120 Jahren wurde beherzt und kontrovers über die „Wandlung in den subjektiven Grundlagen der Wertschätzung und der Preisbildung“ diskutiert (Otto von Zwiedineck, Kritisches und Positives zur Preislehre, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 64, 1908, 587-654; 65, 1909, 78-128, hier 596). Die „subjektive“ Wertlehre stellte den Konsumenten gar ins Zentrum ihrer Überlegungen: „Der Preis geht auch auf Wertschätzungen der Konsumenten zurück. […] Resultat: die Kosten bestimmen weder den Wert noch den Preis, sondern Wert und Preis bestimmen die Kosten. Kostengüter haben eigentlich keinen Wert, sondern nur einen Preis. Der Preis ist aber nicht Ausdruck des Wertes. Der Preis der Kostengüter wird ausschließlich durch die Wertschätzung der Genußgüter seitens der Konsumenten bestimmt“ (Robert Liefmann, Ertrag und Einkommen auf der Grundlage einer rein subjektiven Wertlehre. Ein wirtschaftstheoretischer Versuch, Jena 1907, VIII). Der Konsument kann an sich homogene Güter heterogenisieren, vermag auch die vermeintliche Einheitlichkeit des Geldwertes zu durchbrechen (Andreas Hartmann, Unbezahlbar – Räume zwischen Preis und Wert […], in: Silke Meyer (Hg.), Money Matters. Umgang mit Geld als soziale und kulturelle Praxis, Innsbruck 2014, 241-249).

Dies schuf Marktchancen, nicht nur für Unternehmer, sondern gerade auch für zivilgesellschaftliche Akteure. Entsprechend war Marktversagen, etwa die Lebensmittelvergeudung, ein gängiges Thema: „Wieviel Lebensmittel gehen zugrunde, weil der Produzent oder der Händler sich über die momentane Nachfrage geirrt haben!“ (Robert Liefmann, Die Unternehmensformen mit Einschluß der Genossenschaften und der Sozialisierung, 2. umgearb. Aufl., Stuttgart 1921, 56). Der heute lediglich noch als Soziologe erinnerte Ökonom Emil Lederer (1882-1939) untersuchte auch theoretisch, wie die Differenz zwischen der Wertschätzung eines Gutes und des Geldes verschoben werden konnte (Aufriss der ökonomischen Theorie, Tübingen 1931, 192-252). Lebensmittelverschwendung war im Bilde der prassenden, verschwendenden Kapitalisten und des schwelgenden Gourmands schon im 19. Jahrhundert ein stetes Thema der Arbeiterbewegung, der Gesundheitsreform und auch liberaler Selbstdisziplinierung. Für unseren Fokus auf die Zwischenkriegszeit sind jedoch die öffentlichen Debatten über das demonstrative Schwelgen und Verschwenden der „Schieber“ und Neureichen nach dem Ersten Weltkrieg, dann vor allem die Preisstützungsaktionen während der Weltwirtschaftskrise relevanter. Das gezielte, nun auch fotografisch sichtbare Verbrennen großer Mengen von Weizen oder insbesondere Kaffee spiegelte für Kritiker die fehlende Werte des vermeintlich niedergehenden liberalen Kapitalismus. Doch Güterzerstörung konnte auch anders eingesetzt werden, war ein wichtiges Kampfmittel etwa der indischen Unabhängigkeitsbewegung.

Fehlende Wertschätzung: Kaffee als Heizmaterial in Brasilien (Das interessante Blatt 50, 1932, Nr. 2, 6)

Die wirtschaftliche Dimension der Wertschätzung von Lebensmittel verblieb also nicht nur in der Fachliteratur, sondern war auch Teil zentraler Alltagsdebatten. In der heutigen Wertschätzungsdebatte wird sie dennoch ignoriert, obwohl es in ihnen doch um ein zentrales ökonomisches Problem geht, nämlich um den Umgang mit Knappheit (Niklas Luhmann, Die Wirtschaft der Gesellschaft, Frankfurt/M. 1994, 177-229; Luc Boltanski und Arnaud Esquerre, Bereicherung. Eine Kritik der Ware, Berlin 2018). Das mag auch daran liegen, dass Wertschätzung zunehmend mathematisiert wurde (vgl. schon Walter G. Waffenschmidt, Graphische Methode in der theoretischen Oekonomie dargestellt in Anlehnung an das Tauschproblem, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 39, 1914/15, 438-481, 795-818), um später im schimmernden Begriff der „Präferenzen“ universalisiert zu werden.

2. Wirtschaftlichkeit als Zwang und Aufgabe: Lebensmittelschwund- und Abfallforschung in den 1920er Jahren

Die wirtschaftliche Bedeutungsnuance der Wertschöpfung ist wichtig, um die Verbindung von subjektiven Werturteilen und gesellschaftlichen Effizienzidealen nachzuvollziehen. Verlustminderung und Schwundbekämpfung wurden während des Ersten Weltkriegs zu einer zentralen Aufgabe, um im Krieg bestehen, um diesen (möglichst siegreich) weiterführen zu können (Uwe Spiekermann, Künstliche Kost. Ernährung in Deutschland, 1840 bis heute, Göttingen 2018, insb. 235-251).

Ressourcennutzung während des Ersten Weltkrieges: Knochensammlungen und Fettabscheider (Ulk 46, 1917, Nr. 8, 4 (l.); Münchner Neueste Nachrichten 1916, Nr. 39 v. 25. Januar, 10)

Das bürgerliche Zeitalter endete im Weltenbrand, und rasch zeigte sich fehlende Resilienz. Die Verluste an Front und Heimatfront waren immens, die Nutzung der eigenen Ressourcen defizitär. Gegenmaßnahmen griffen, doch was halfen Knochensammlungen oder Fettabscheider, wenn Wissen und Techniken unzureichend waren (Kriegswirtschaftliche Massnahmen u. Einrichtungen zur Abfallverwertung und Volksernährung, Die Städtereinigung 9, 1917, 6-7, 15, 46, 55, 79, 90, 102, 118; August Ertheiler und Robert Plohn, Das Sammelwesen in der Kriegswirtschaft, Berlin 1919; Robert Cohn, Fetterzeugung und Fettersparnis, ein Rückblick auf die Kriegsernährung, Zeitschrift für angewandte Chemie 32, 1919, T. 1, 193-198). Die „normale“ Zusammensetzung der Nahrungsmittel wurde chemisch um 1880 ermittelt, um 1900 kodifiziert, doch das Resorptionsgeschehen im Körper war nur schemenhaft bekannt, Daten über Nahrungsmittelschwund und -abfälle in Gewerbe und Haushalt kaum verfügbar.

Der Hygieniker und Chemiker Rudolf Otto Neumann 1928 und (mit Horst Habs) 1943 (Hamburgischer Correspondent und Hamburgische Börsen-Halle 1928, Nr. 198 v. 27. Juni, 3 (l.); Mittagsblatt 1943, Nr. 270 v. 21. Dezember, 5)

Dies änderte sich trotz umfangreicher Kriegsforschung erst in den 1920er Jahren: Der Hamburger Hygieniker Rudolf Otto Neumann (1868-1952), ein Nationalist und Antisemit, machte den Unterschied – als Teil einer Funktionselite, für die ein neuer Waffengang unvermeidlich schien; doch dieses Mal besser gerüstet (detailliert aber teils rosig Romy Steinmeier, „Hamburg hatte aber auch seine guten Seiten“. Rudolf Otto Neumann und das Hygienische Institut Hamburg, Bremen 2005). Er war bekannt als Tropenmediziner und Spezialist für Gelbfieber (Hamburger Tageblatt 1933, Nr. 149 v. 29. Juni, 6; ebd., 1938, Nr. 168 v. 23. Juni, 2), doch die Kriegsaufgaben ließen ihn schon in seiner Bonner Zeit mit der umfassenden quantitativen Analyse des Schwundes und der Verluste der Lebensmittel beginnen, deren erste Teilergebnisse er 1924 veröffentlichte (R[udolf] O[tto] Neumann, Ueber die Verluste von vegetabilischen Lebensmitteln bei ihrer küchentechnischen Zubereitung und deren Bewertung, Technisches Gemeindeblatt 27, 1924, 9-13, 29-32, 44-47, 56-60, 67-71, 80-83, 92-95). Fünf Jahre später lagen Neumanns Analysen gebündelt vor.

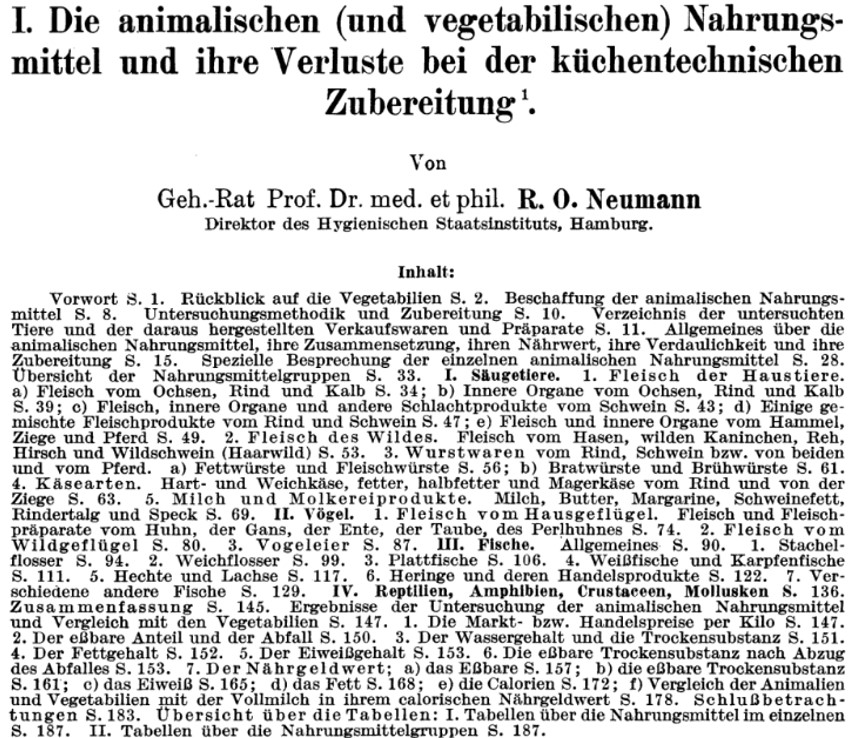

Erforschung von Schwund und Verlusten (Ergebnisse der Hygiene, Bakteriologie, Immunitätsforschung und experimentellen Therapie 10, 1929, 1-188, hier 1)

Die in mühseliger kleinteiliger Arbeit in und außerhalb hygienischer Laboratorien ermittelten Werte blieben für Jahrzehnte Referenzmaterial über das „Vermögen im Abfalleimer“ (Wilhelm Ziegelmayer, Rohstoff-Fragen der deutschen Volksernährung, 4. verb. u. erw. Aufl., Dresden und Leipzig 1941, 320-329, hier 322). Neumann untersuchte 243 animalische und 84 vegetabile Lebensmittel im Sinne der tradierten Kalorienlehre. Eiweiß-, Fett- und Kohlehydratgehalt wurden ermittelt, ebenso der Kaloriengehalt. Wichtiger aber war der Fokus einerseits auf die messbare Menge, anderseits auf die essbare Trockensubstanz. Das Lebensmittel wurde zu einem resorbierten Stoffgemenge reduziert – und mehr noch: Neumann (und viele Mitarbeiter) analysierten auch die nicht essbaren Bestandteile, den Wassergehalt, die Verluste durch küchentechnische Vorbereitung und Kochen; und schließlich auch die Resorptionsverluste im menschlichen Körper. Alles wurde präzise quantifiziert, zugleich aber mit Preisen gekoppelt. Das betraf nicht nur den Kaufpreis, sondern mündete zudem in einen errechneten Nährgeldwert. Dieser Indikator war bereits in den frühen 1880er vom Münsteraner Nahrungsmittelchemiker Joseph König (1843-1930) eingeführt worden, ohne aber Verluste außerhalb und innerhalb des Körpers mit einzubeziehen (Procentische Zusammensetzung und Nährgeldwerth der menschlichen Nahrungsmittel nebst Kostrationen und Verdaulichkeit einiger Nahrungsmittel, Berlin 1882).

Das Ergebnis von Neumanns Analysen war mehr als Detailwissen, denn es bot eine neue Hierarchie der Lebensmittel, einen Widerpart zur Lebensform und auch der „neuen Ernährungslehre“ mit ihrem starken Fokus auf die „neuen“ essenziellen Stoffe, auf Vitamine und Mineralstoffe. Der Nährgeldwert tierischer Nahrungsmittel war tendenziell höher als der pflanzlicher Kost. Es galt allerdings zu differenzieren, denn Kartoffeln rangierten an der Spitze der neuen Hierarchie, auch einige Kohlsorten fanden dort ihren Platz. Ansonsten stellte Neumann Milch, Innereien, Tierfette, Buttermilch, Pferdefleisch, Hering und Weichflosser sowie Fleischprodukte in den Vordergrund. Da ein solch kleinteilig ausdifferenziertes System kaum anwendbar schien, plädierte er jedoch – im Einklang mit der Ernährungswissenschaft dieser Zeit (Otto Kestner und H[ugo] W[ilhelm] Knipping, Die Ernährung des Menschen. Nahrungsbedarf. Erfordernisse der Nahrung. Nahrungsmittel. Kostberechnung, Berlin 1924) für eine saisonale und eiweißreiche Mischkost, in der Obst und Gemüse vor allem der Abwechslung dienten. „Luxuskost“ wie Endivien, Austern und Schwalbennester war dagegen möglichst zu reduzieren, zumal als devisenträchtige Importware.

Doch es waren vor allem zwei Punkte, die neue Möglichkeiten hin zur nationalsozialistischen Wertschätzungspolitik ermöglichten. Erstens plädierte Neumann für umfassende Schulungen von Einzel- und Großhaushaltungen, um so Schwund und Nahrungsmittelverluste zu minimieren (R[udolf] O[tto] Neumann, Wodurch verderben unsere Nahrungsmittel. Eine Aufklärung für weitere Bevölkerungskreise, Blätter für Volksgesundheitspflege 30, 1930, 164-166, 182-184; ders., Wirtschaftlichkeit in der Küche. Betrachtungen über den Markt- und Küchenabfall und den Nährgeldwert der vegetabilischen und animalischen Nahrungsmittel, Die Volksernährung 5, 277-280, 300-305). Dies erweiterte die ohnehin laufenden Bemühungen um eine Ökonomisierung und Rationalisierung der Hauswirtschaft (Liddy v. Zabiensky, Aus der Küchenpraxis der neuzeitlichen Ernährungslehre, Die Volksernährung 3, 1928, 9-11, 20-21; Erna Meyer, Der neue Haushalt. Ein Wegweiser zu wirtschaftlicher Hausführung, 37. wes. erg. u. erw. Aufl., Stuttgart 1929). Wichtiger war zweitens, dass Neumanns Daten mit volkswirtschaftlichen und agrarwirtschaftliche Produktions- und Konsumrechnungen gekoppelt werden konnten.

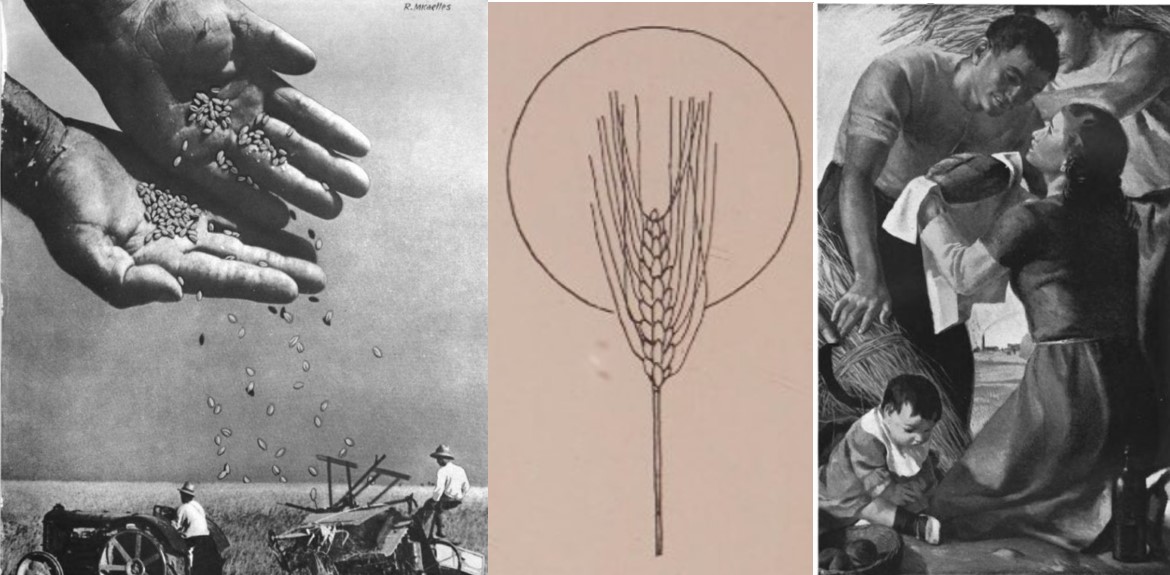

Agrarmarketing in den späten 1920er Jahren: Appelle an Gesundheit und Nationalismus (Von links nach rechts: Vorwärts 1927, Nr. 87 v. 21. Februar, 4; Der Welt-Spiegel 1931, Nr. 20 v. 17. Mai, 10; Zeitbilder 1928, Nr. 48 v. 25. November, 6; Der Welt-Spiegel 1926, Nr. 51 v. 19. Dezember, 19)

Das damalige öffentliche Lebensmittelmarketing nutzte vorrangig zwei an sich inhaltsleere Attribute, nämlich zum einen den Gesundheitswert, zum anderen die Herkunft, also den Nationalismus (Norwich Rüße, Absatzkrisen und Marketingkonzepte der deutschen Landwirtschaft nach dem Ersten Weltkrieg, Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1996,I, 129-162; Spiekermann, 2018, 332-351). Sie war bereits bildreich, orientierte sich auch an amerikanischen Vorbildern, bot aber Nahrung vor allem für den Kopf. Nutzen, nicht Wertschätzung war zentral.

Benito Mussolinis (1883-1945) Stilisierung als Getreidedrescher (L’Illustrazione Italiana 65, 1938, 501)

Andere machten dies besser: Seit Mitte der 1920er Jahre blickten nicht nur Wissenschaftler und künftige NS-Politiker auf das faschistische Italien, auf die dortige Agrarpolitik, die erst den Reis, dann das Getreide verherrlichte: „Liebt das Brot / Das Herz des Hauses / Die Würze des Tisches / Die Freude des Herdes // Den Schweiß der Stirn / Den Stolz der Arbeit / Das Lob des Opfers // Ehrt das Brot / Den Ruhm der Felder / Den Geruch des Bodens / Das Fest des Lebens // Verschwendet nicht das Brot / Reichtum des Vaterlandes / Das herrlichste Geschenk Gottes / Die schönste Belohnung / der Arbeit des Menschen“ (Velberter Zeitung 1933, Nr. 157 v. 11. Juni, 9). In Mussolinis allseits gedrucktem Loblieb verband sich das christliche Erbe mit den Aufgaben der Gegenwart (Maßnahmen der italienischen Regierung zur Förderung der Landwirtschaft und insbesondere des Getreidebaues, Berichte über Landwirtschaft NF 3, 1926, 540-550; Ragnar Berg, Die Verwertung des deutschen Brotgetreides, Odal 2, 1932/33, 508-519, insb. 518-519).

Stilisierungen des heiligen Brotes: „Getreideschlacht“ in Italien (La Rivista. Illustra del Popolo d’Italia 18, 1940, Nr. 5, 91 (l.); ebd. Nr. 6, 42 (r.); Clementia Bagali, Vovi d’Italia, Mailand 1937, 120)

Das war modern, nutzte Traditionsbestände, führte sie aber in neue Bildwelten und Verpflichtungsdiskurse (Katharina Schembs, Der Arbeiter als Zukunftsträger der Nation. Bildpropaganda im faschistischen Italien und im peronistischen Argentinien in transnationaler Perspektive (1922-1955), Köln 2018, 174). Wer das Brot ehrte, war wirtschaftlich gerüstet, war auch zu anderem fähig, zu neuen Eroberungen, wie dann 1934 in Libyen, 1936 in Abessinien. Das fand breiten Widerhall.

3. Wirtschaftskreisläufe: Autarkie, Militarisierung und Erhaltungsschlacht

Wie mündeten diese Vorläufer nun in eine reichsweite „Erhaltungsschlacht“, in eine Wertschätzungsoffensive auch im Deutschen Reich?

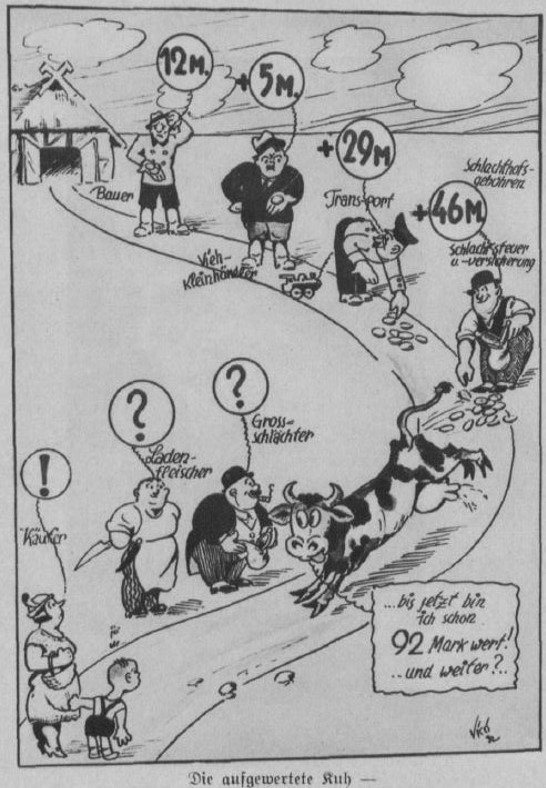

Visualisierung von Wertschöpfungsketten – anfangs monetär (Zeitbilder 1932, Nr. 49 v. 4. Dezember, 4)

Zentral hierfür war eine neuartige Verdichtung von Laborwissenschaft, Agrar- und Außenhandelsstatistiken. Während der 1920er Jahre hatte man die schon lange vorher bestehenden Kreislaufvorstellungen der Volkswirtschaftslehre, der Soziologie und der organischen Chemie visualisiert. Volkswirtschaftliche Kreisläufe, aber auch sektorale Wertschöpfungsketten traten mittels Preisen vor aller Augen. Das änderte sich dank Neumanns Daten.

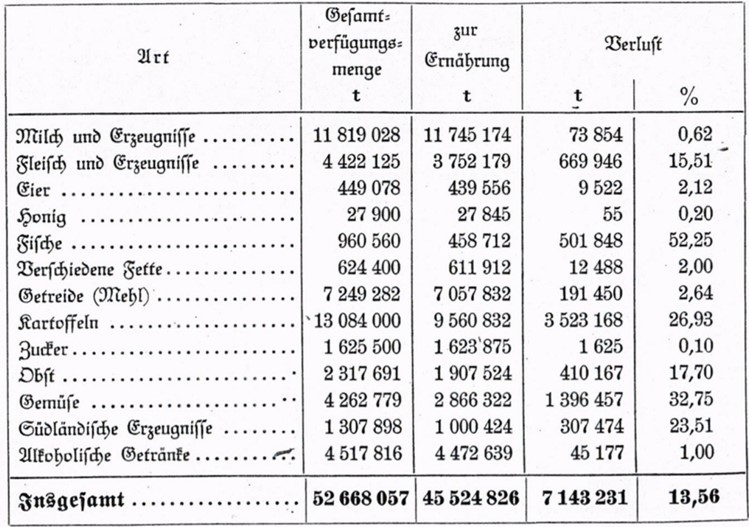

Ernährungsbilanz 1936 inklusive der Verlustraten (Hans Adalbert Schweigart, Der Ernährungshaushalt des deutschen Volkes, Berlin 1937, 126)

In der deutschen Ernährungsbilanz 1936 finden Sie daher nun auch, rechts, Verlustdaten. Diese waren errechnet, geschätzt. Doch sie erlaubten gezielte Schwachstellenanalysen und politische Interventionen (Spiekermann, 2018, 351-365).

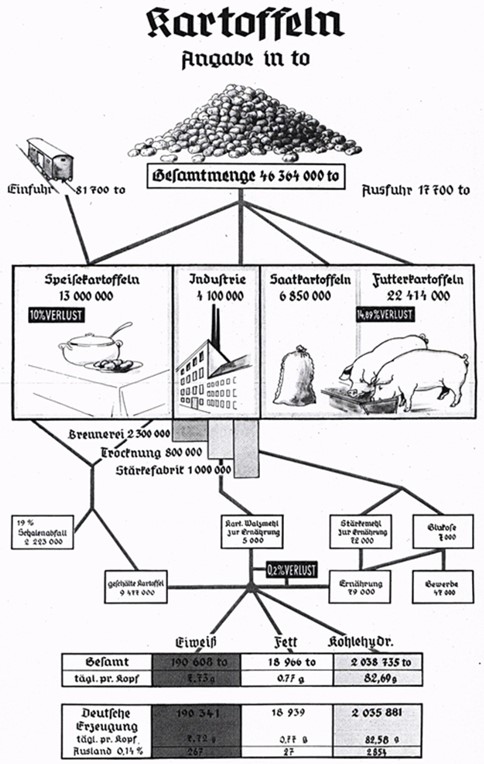

Stoffstromanalyse der Kartoffel – mit Verlustangaben (Schweigart, 1937, Taf. VIII)

Derartige Daten wurden visualisiert, national, regional, auch sektoral. Biologistische Vorstellungen reduzierten komplexe multisektorale Strukturdaten zu eingängigen Flussdiagrammen, die schlichte Gemüter als Abbild einer neu greifbaren Realität verstanden, die damit öffentlich und politisch handhabbar wurde. Moderne technische Gesellschaften gehen dann in den Effizienzmodus (Jacques Ellul, The Technological Society, New York 1964). Offenbare Probleme drängen auf Handlung, auf Intervention und Optimierung.

Ergänzung der Erzeugungsschlacht: Die rettende Erhaltungsschlacht der Hausfrau (Die Gartenbauwirtschaft 53, 1936, Nr. 43 v. 22. Oktober, 1 (o.); Hakenkreuzbanner 1936, Nr. 449 v. 26. September, 1)

Hinter den seit 1936 auftauchenden Schlagworten von „Erhaltungsschlacht“, von der erforderlichen „Rettung“ von Lebensmitteln standen demnach langwierige ernährungs- und wirtschaftswissenschaftliche Forschungen, die aufgegriffen wurden, weil sie politisch nützlich waren. Dies war Teil einer umfassenden nationalsozialistischen Sprachpolitik, eine bis heute gängige „Methode, Zumutungen hinter positiven Begriffen zu verstecken“ (Bernd Stegemann, Die Öffentlichkeit und ihre Feinde, 3. Aufl., Stuttgart 2021, 87).

Schwund- und Abfallbekämpfung als Teil der Transformation von Gesellschaft und (Haus-)Wirtschaft durch den Vierjahresplan (Neckar-Bote 1936, Nr. 232 v. 3. Oktober, 6)

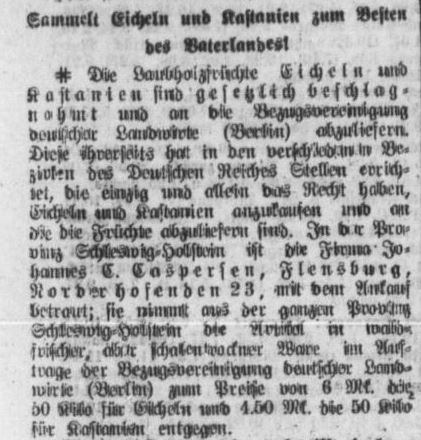

Um dies nachvollziehen zu können, sind einige notgedrungen rudimentäre Striche zur Agrar- und Kriegspolitik unabdingbar. Die Transformationspolitik begann schon vor der Machtzulassung der NSDAP im Januar 1933. Das Lebensmittelgesetz von 1927 mündete in zahlreiche, meist sektorale Reformen einzelner Agrarbereich mit vielen Standardisierungen. Das Milchgesetz von 1930 wurde beispielgebend, war Blaupause der Umstrukturierung und Rationalisierung von Wirtschaftszweigen auch abseits der Agrarwirtschaft. Das Handelsklassengesetz wurde 1930 schon im Rahmen einer präsidialen Notverordnung dekretiert. Der Weg in die Devisenzwangswirtschaft begann parallel, führte zu einer beträchtlichen Abschottung vom Weltmarkt, etablierte den Staat als wichtigsten Akteur. Die nationalsozialistischen Machthaber setzten viele Ideen um, die zuvor Agrar- und Ernährungswissenschaftler entwickelt hatten, der deutschnationale Ernährungsminister Alfred Hugenberg (1865-1951) verkörperte Interessenidentitäten tradierter und neuer Machthaber. Durch den bis 1934 leidlich etablierten Reichsnährstand gewannen Staat und NSDAP weitere Durchschlagskraft, während der zuvor schon kaum geltende Preismechanismus durch ein umfassendes System von Festpreisen und festgelegten Handelsspannen außer Kraft gesetzt wurde. Dennoch sollten die Bauern unternehmerisch im Sinne des Volksganzen handeln.

Nach der Machtzulassung 1933 und der folgenden Zerschlagung und Verfolgung der Opposition begann eine propagandistisch unterfütterte „Arbeitsschlacht“, eine „Erzeugungsschlacht“ der Landwirtschaft und der noch breiter gefasste Kampf um „Nahrungsfreiheit“, also um eine möglichst hohe Selbstversorgung. Diese lag – unter Einbezug der Futtermittelimporte – bei lediglich 81 Prozent (Hans v.d. Decken, Deutschlands Versorgung mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen […], Berlin 1935, 63).

Produktionserweiterungen und Importregulierungen boten Flankenschutz für die 1933 unmittelbar einsetzende massive Aufrüstung, die das Deutsche Reich seit Mitte 1934 stetig an den Rand des Staatsbankrotts brachte. Kritisch blieb vornehmlich die devisenträchtige Rohstoffbeschaffung, die durch Agrarimporte (40-35 Prozent) immer wieder gefährdet und gedrosselt wurde. Trotz nicht unbeträchtlicher Erfolge im Abbau der Importabhängigkeit war 1936 klar, dass eine Selbstversorgung unter den Prioritäten der Rüstungswirtschaft nicht möglich war. Das galt vor allem für Fette, für Futtermittel, bedingt für Eiweiß, das galt aber auch mit Rücksicht auf die mit wachsenden Einkommen verbundenen höheren Importe von Genussmitteln, insbesondere von Kaffee und Tabak. Der im August 1936 vorgelegte Vierjahresplan Hitlers sah daher eine rigorose Aufrüstung ohne Rücksicht auf die Kosten vor. Bis 1940 sollte die Wehrmacht kriegsfähig sein, die ökonomischen Probleme durch die Eroberung von „Lebensraum“ im Osten und die Ausbeutung der okkupierten Gebiete gelöst werden.

Diese Kriegspolitik sah zudem massive Investitionen in die Ersatzmittelwirtschaft vor, vorrangig bei Gebrauchsgütern, in beträchtlichem Maße aber auch in der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Die Kampagne „Kampf dem Verderb“ war ein flankierendes Maßnahmenbündel, das sowohl auf Sparsamkeit, als auch die Mobilisierung nicht-monetärer Arbeitsressourcen setzte. Wie die militärischen und industriellen Maßnahmen wurden sie propagandistisch ummantelt, mit semantischen Illusionen umkränzt und mit Appellen an Moral und (Rassen-)Stolz versehen. Eine höhere Wertschätzung bestimmter Lebensmittel und Haushaltspraktiken war dafür zentral. Sie zielte auf den völkisch definierten Kern der Deutschen, war Identitätspolitik einer sich von Feinden umgeben fühlenden Nation. Die eingeforderte Wertschätzung der Lebensmittel war eine ästhetische Hülle, diente der Wehr- und Kriegsbereitschaft.

4. Vermittlungspropaganda: Kampagnen, Appelle, Parolen

Der 1936 intensiv einsetzende Kampf gegen die Lebensmittelverluste war eine korporatistische Anstrengung von Partei und Staat, von Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft (Reichsausschuß für Volksernährung, VDI, Reichsgemeinschaft für Schadensverhütung). Expertenwissen war zu vermitteln, handlungsnah zu verankern. All das wurde umrahmt von Daueraktivität, von Müllsammlung, -trennung und -recycling, von einer Minimierung der Verluste. Eine Erhaltungsinfrastruktur von Schweinemast- und Knochenmehlverwertungsanstalten, von Kühlhäusern, Lagerhallen und Transportmitteln wurde aufgebaut. Begleitet war dies von einschlägigen Bildungs- und Erziehungsanstrengungen in Schulen, in Hitler-Jugend und Bund Deutscher Mädel, in der NS-Frauenschaft und der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt. Überall wurde die Wertschätzung von Lebensmitteln propagiert, der Umgang mit ihnen moralisiert.

Propaganda war angesagt: Diese war jedoch nur in ihren rassistischen, wehr- und kriegspolitischen Ausprägungen spezifisch nationalsozialistisch. Die Wertschätzungspropaganda war in ihrem Kern eine Antwort auf typische Aufgaben in arbeitsteiligen technischen Gesellschaften. Sie war, im Sinne des französischen Soziologen und Technikphilosophen Jacques Ellul (1912-1994), eine für das gesellschaftliche Leben unabdingbare Humantechnologie (Ellul, 1964, 216). Ihr Ziel sei Effizienz und Funktionalität in einer hochgradig arbeitsteiligen Gesellschaft, sie erlaube Koordinierung und Orientierung. Daher sei der simple Dualismus von Diktatur oder Demokratie irreführend, denn es gehe um eine an sich notwendige Reduktion des Menschen auf eine Art Tier, „gebrochen, um bestimmten bedingten Reflexen zu gehorchen“ (Ebd., 375).

Die im Herbst 1936 unter dem Schlagwort „Kampf dem Verderb“ einsetzte Kaskade einander überbietender Kampagnen war modern, erfolgte auf Höhe der damaligen totalen Propaganda (Spiekermann, 2018, 388-391). Werterhaltung galt als Kernproblem völkischer Existenz, soziale und realistische Propaganda dominierten (vgl. begrifflich Jacques Ellul, Propaganda. Wie die öffentliche Meinung entsteht und geformt wird, Frankfurt/M. 2021). Zahlreiche Unterkampagnen gaben Anleitungen zu Wertschätzung und Achtsamkeit, lenkten Handlungen, erinnerten an sparsames und wirtschaftliches Ernährungshandeln. All das erfolgte multimedial, parolenhaft, in Gedichten und kleinen Geschichten, war begleitet durch harte politische Interventionen. Wertschätzung war ein Appell, eine auf völkischer Logik gründete Pflicht: Wertgeschätzt wurde nur, wer wertschätzte.

1936/37: Kampf um 1 ½ Milliarden

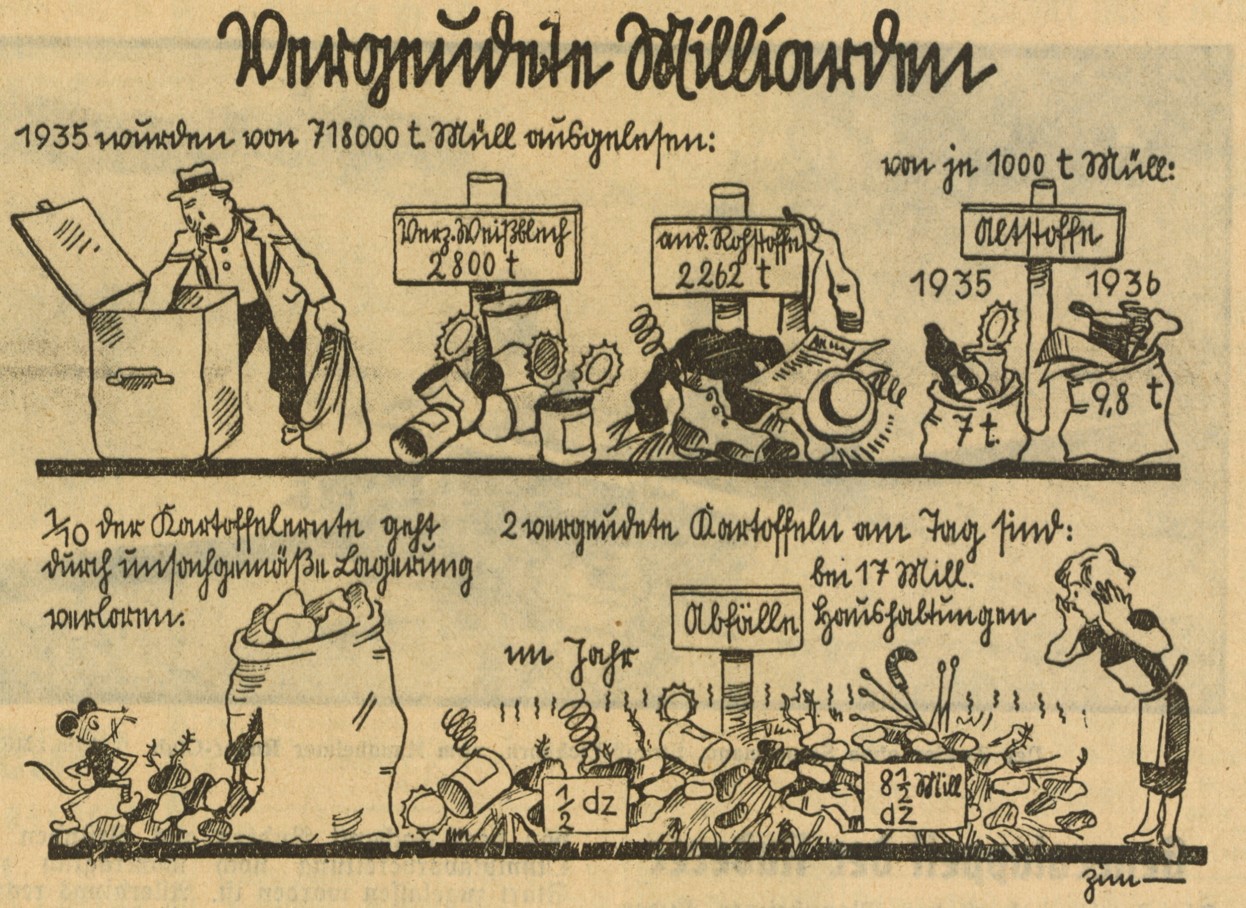

Visualisierung der „vergeudeten Milliarden“ (Hakenkreuzbanner 1936, Nr. 321 v. 14. Juli, 9)

Beispiele müssen genügen: Am Beginn stand die Bewusstmachung des Problems, also eine Art Vorpropaganda. Das Problem eines volks- und wehrwirtschaftlich nicht tragbarer Materialschwundes und hoher Lebensmittelabfälle wurde vermeintlich sachlich präsentiert. Dabei appellierte man an allgemeine Vorstellungen von Sparsamkeit. Im Rahmen völkischer Verpflichtung gewann dies eigene Qualität: Es erklärte die bestehende Weltlage, die Handlungszwänge der politischen Führung. Völkische Inklusion begründete Folgehandlungen, war Teil einer nachvollziehbaren Ordnung der Welt (Ellul, 2021, 28). All dies war Aufgabe der 1936/37 laufenden Kampagne „Kampf um 1 ½ Milliarden“, deren Ausgangspunkt die (nie klar dargelegte) Summe der jährlichen Lebensmittelverluste im Deutschen Reich. Ungefähr 50 Prozent davon verursachte die Hauswirtschaft – also weniger als heutzutage (Thomas Schmidt, Felicitas Schneider und Erika Claupein, Lebensmittelabfälle in privaten Haushalten in Deutschland […], Braunschweig 2018; ders. et al., Lebensmittelabfälle in Deutschland – Baseline 2015 –, Braunschweig 2019; Helmut Hübsch, Systematische Erfassung des Lebensmittelabfalls der privaten Haushalte in Deutschland. Schlussbericht 2020, o.O. 2021). 1936 ging man von insgesamt 6,5 Mrd. RM reduzierbarer Ressourcenverlusten aus, „Kampf um 1 ½ Milliarden“ war Teil einer breiteren „Rohstoffschlacht“.

Verluste und Schwund vermeiden: eine Gemeinschaftsaufgabe (Hakenkreuzbanner 1936, Nr. 457 v. 1. Oktober, 6)

Der Ernährungssektor, die Hauswirtschaft, standen dennoch im Mittelpunkt der öffentlichen Propaganda. Aktionsfelder wurden allgemein, aber auch für jedes Lebensmittel einzeln präsentiert und visualisiert.

Kampagnenauftakt in Köln 1936: Schilder gegen die Verluste (Oberbergischer Bote 1936, Nr. 245 v. 16. Oktober, 7 (l.); Der Neue Tag 1936, Nr. 292 v. 21. Oktober, 5)

Am Anfang stand eine seit Ende September beworbene große Ausstellung in Köln, initiiert auch von der Stadt selbst: „Es gilt, nicht weniger als 1½ Milliarde zu retten, die jährlich in Deutschland dem Volksvermögen verlorengeht“ (Feldzug für 1½ Milliarden, Honnefer Volkszeitung 1936, Nr. 226 v. 26. September, 1). 80.000 besuchten die einwöchige Schau, jeder von ihnen sollte ein Propagandist sein (Jeder ein Propagandist!, Münsterischer Anzeiger 1936, Nr. 320 v. 11. November, 5). Wichtiger aber war die reichsweite Presseresonanz, waren die zahlreichen Schaubilder und Symbole (Um 1½ Milliarden, Der Neue Tag 1936, Nr. 293 v. 22. Oktober, 8; Dass., Hagener Zeitung 1936, Nr. 248 v. 22. Oktober, 8). Die markanten Schildzeichen symbolisierten eine Abwehrgemeinschaft, die Kraft des Volkes.

Moralische Aufladung zum Existenzkampf (Stolles Blätter für Landwirtschaft, Garten, Tierzucht 1939, Nr. 15, 3 (l.); Der Patriot 1936, Nr. 231 v. 2. Oktober, 1 (r.); Neckar-Bote 1937, Nr. 119 v. 26. Mai, 4)

Dadurch wurden Handlungsgemeinschaften konstituiert, die Binnenmoral gestärkt, doch immer auch Feinde benannt. Sie zu bekämpfen war nun Pflicht, jedes Mittel dazu recht.

1937/38: Brot als kostbarstes Volksgut

Die im November 1937 einsetzende Kampagne „Brot als kostbarstes Volksgut“ baute auf dem seit einem Jahr in immer neuen Formen präsentierten Problem des vermeidbaren Lebensmittelschwundes auf, konzentrierte sich nun aber stärker auf das Gefühlsmanagement. Es ging dabei vor allem um die urbanen Konsumenten, doch wurde der Urgrund der christlichen, bäuerlichen und (meist fiktiven) germanischen Traditionen eifrig gepflegt: Brot war „die erste und beste Frucht des Bauern“, Resultat mühseliger harter Arbeit (Heiliges Brot, Westfälische Neueste Nachrichten 1937, Nr. 24 v. 29. Januar, 1). So knüpfte man eine völkische Verpflichtung zwischen Stadt und Land: „Verludert nicht, was der Bauer mühsam erarbeiten mußte!“ (Ehret und hütet das Brot, Erkelenzer Kreisblatt 1937, Nr. 19 v. 23. Januar, 9)

Achtsamkeit gegenüber dem Brot: Presseappelle (Links: Stolzenauer Wochenblatt 1937, Nr. 292 v. 28. Oktober, 3 (o.); Zeno-Zeitung 1940, Nr. 61 v. 7. Februar, 5; rechts: Der Patriot 1937, Nr. 191 v. 18. August, 4 (o.); Der Neue Tag 1936, Nr. 355 v. 23. Dezember, 2)

Ein Blick in die staatlich gelenkten Zeitungen zeigt ein Stakkato der Achtsamkeit, der Anreize und Aufforderungen. Ehret das Brot, dann ehrt ihr euch. Wertschätzung war Einordnung ins völkische Ganze, in die „große Erde, die uns trägt und die immer gegenwärtig ist.“ Reichsfrauenführerin Gertrud Scholtz-Kling (1902-1999) bat um ein wenig Aufmerksamkeit: „Ein Stück gesellt sich zum anderen, und wenn in allen 17½ Millionen deutschen Haushalten nur einmal eine Scheibe von 50 Gramm umkäme, dann könnte man schon 3000 bis 4000 Eisenbahnwagen damit füllen“ (Brot ist kostbarstes Volksgut, Der Neue Tag 1937, Nr. 273 v. 5. Oktober, 3, auch zuvor). Jedes Krümchen müsse verwendet werden, das sei Hausfrauenehre, sei Sorgfaltspflicht der Jugend.

Brotlob in Parolen und Schlagzeilen (Links: Wittener Tageblatt 1937, Nr. 278 v. 27. November, 3 (o.); Der Gemeinnützige 1937, Nr. 276 v. 26. November, 3; Gevelsberger Zeitung 1937, Nr. 275 v. 25. November, 6 (u.); Rechts: Herner Zeitung 1937, Nr. 227 v. 29. September, 8 (o.); Buersche Zeitung 1937, Nr. 328 v. 30. November, 5; Gelsenkirchener Allgemeine Zeitung 1937, Nr. 272 v. 5. Oktober, 2 (u.))

Brot wurde symbolisch weiter aufgeladen, eine erst regionale, dann reichs- und europaweite Vollkornbrotpolitik sollte 1937 erweiternd einsetzen (Uwe Spiekermann, Vollkornbrot in Deutschland. Regionalisierende und nationalisierende Deutungen und Praktiken während der NS-Zeit, Comparativ 11, 2001, 27-50).

Skandalierung des weggeworfenen (Pausen-)Brotes (Von oben n. unten: Niederrheinische Volkszeitung 1937, Nr. 10 v. 10. Januar, 3; Bergisch-Märkische Zeitung 1937, Nr. 65 v. 7. März, 4; Wittener Tageblatt 1937, Nr. 220 v. 20. September, 3; Stolzenauer Wochenblatt 1937, Nr. 303 v. 29. Dezember, 6; Viernheimer Volkszeitung 1936, Nr. 263 v. 17. November, 7 (r.))

Eingängige Narrative und Antigeneralisierungen unterstützten dies: Das weggeworfene Pausenbrot, die vertrocknete Brotscheibe, sie trennten die Volksgemeinschaft von Unachtsamen, Verschwendern, Schlemmern. Die Deutschen sollten die herbeigeschriebene „geradezu unglaubliche Leichtsinnigkeit und Gleichgültigkeit“ mancher Zeitgenossen ahnden, so das Sprichwort „Geschändet‘ Brot, geschändete Ehr‘“, so die Forderung an alle, nicht nur die Schuljugend (Tremonia 1941, Nr. 17, Nr. 17 v. 21. Januar, 3). Dies bedeutete achtsamen Einkauf, Essen auch alten Brotes und Resteküche (Achtet das Brot!, Der Albtalbote 1937, Nr. 236 v. 11. Oktober, 5).

1938/39: Groschengrab – Wirtschaftlichkeit als Element der gesellschaftlichen Wehrbereitschaft

Der Nationalsozialismus war eine moderne Mobilisierungsdiktatur, deren Propaganda kleinteilig wirkte, allgegenwärtig war. Visualisierung war dafür zentral, Groschengrab die bekannteste Ausprägung.

Groschengrab: Visualisierung des schlechten Gewissens und der Nachlässigkeit (Dresdner Neueste Nachrichten 1938, Nr. 132 v. 9. Juni, 4 (l.); Die Bastion 1938, Nr. 26 v. 26. Juni, 8)

Dieses Ungeheuer prägte 1938/39 den öffentlichen, den medialen Raum. Groschengrab stand gegen Nachlässigkeit, verankerte ein schlechtes Gewissen, denn Groschengrab war überall.

Comics zur mentalen Stärkung der Sachwalter völkischer Wirtschaftlichkeit (Durlacher Wochenblatt 1939, Nr. 192 v. 18. August, 4)

Dies verdeutlichten die Comicserien, die nicht nur auf Kinder zielten, diese aber mit integrierten.

Koppeleffekte: Regionale Fortschreibungen der Comics und ein Beispiel der typischen Begleitlyrik (Von links n. rechts: Beobachter für das Sauerland 1939, Nr. 219 v. 15. August, 1; Sauerländisches Volksblatt 1940, Nr. 174 v. 27. Juli, 8; Altonaer Nachrichten 1939, Nr. 181 v. 5. August, 3)

Abseits dieser quasi amtlichen Serien gab es jedoch – typisch für die NS-Zeit – lokale Fortschreibungen und stete Interventionen von Aktivisten. Abfallvermeidung war Teil des eingeforderten und meist willig umgesetzten Zuarbeitens auf den Führer.

Ausweitung des Kampfes

Der Kampf gegen den Verderb hatte viele Fronten, Ernährungshandeln war Wehrhandeln.

Der stets bedrohte deutsche Mensch (Der fortschrittliche Landwirt 20, 1938, 727 (l.); Lippische Staatszeitung 1944, Nr. 320 v. 8. Dezember, 3)

Das unterstrichen Begleitserien, in denen die Deutschen von Feinden umgeben waren. Ratten standen aber nicht nur für sich, Hipplers „Der ewige Jude“ führte dies 1940 jedem vor Augen (Johannes Schmitt, Der bedrohte Arier. Anmerkungen zur nationalsozialistischen Dramaturgie der Rassenhetze, Münster 2010, 74-85).

Kampfzone Haushalt: Tod den Maden und Fliegen (Sauerländer Zeitung 1939, Nr. 177 v. 1. August, 7 (l.); Neue Mannheimer Zeitung 1938, Nr. 266 v. 14. Juni, 8)

Der Haushalt war eine Kampfzone, Kompromisse gab es nicht. Den seit langem bekannten Kartoffelkäfer galt es seit spätestens 1937 im Westen zu bekämpfen, ein eigener Kartoffelkäferabwehrdienst hielt Wacht am Rhein (Der Kartoffelkäfer an der Westgrenze Deutschlands, Die Umschau 41, 1937, 572-573; Gustav-Adolf Langenbruch, Der Kartoffelkäfer in Deutschland. Seine Erforschung und Bekämpfung […], Berlin 1998). Die Schwammigkeit des Begriffes „Schädling“ erlaubte seine fast beliebige Ausweitung, bewirkte die Akzeptanz rigider Maßnahmen auch gegen Menschen.

Feinde ringsum: Bakterien und Pilze als Bedrohung (Der Führer 1936, Nr. 314 v. 12. November, 11 (l.); NS-Frauen-Warte 10, 1941/42, 61)

Insekten dominierten die Bildwelten, doch daneben traten Pilze, Bakterien, andere Mikroben. Leben war Kampf, eine ewige Bewährungsprobe.

Haushaltskrieg bis zum Sieg: Verpflichtungsdiskurse (Hakenkreuzbanner 1937, Nr. 233 v. 25. Mai, 13 (l.); ebd., Nr. 209 v. 10. Mai, 15 (r. o.), ebd. 1936, Nr. 450 v. 27. September, 12)

Und dieser Kampf wurde eingefordert, Abseits stehen war ein moralisches, dann zunehmend auch geahndetes Verbrechen.

Positive Gefühle gegenüber Lebensmitteln

Doch die Klaviatur der Gefühle war breit, positive Gefühle leiteten den Kampf.

Den Lebensmitteln ein Gesicht geben: Installation auf der Grünen Woche 1937 (Illustrierte Weltschau 1937, Nr. 6, 3)

Lebensmittel wurde zu Helfern, erhielten menschliche Gesichter, konnten Freunde sein.

Verbrauchslenkung mit fröhlichen Lebensmitteln und Speisen (Hakenkreuzbanner 1938, Nr. 251 v. 2. Juni, 3)

Selbst die Verbrauchslenkung war keine Fremdbestimmung, sondern setzte die Hausfrau in Beziehung zur Jahreszeit, zur Region, zur Arbeit der Bäuerinnen, zur Natur.

Leckere, nahrhafte Speisen: Lob der Kartoffel (Die Glocke am Sonntag 12, 1939, Nr. 5, 20 (l.); Rahdener Wochenblatt 1939, Nr. 24 v. 28. Januar, 5)

Neben Lebensmittel traten zunehmend auch Speisen, einfache und ländliche, Gegenstand berechtigter Wertschätzung.

Akzeptanz durch Kochkunst: Frau Garnichtfaul gewinnt ihren Roderich für Kartoffel- und Fischspeisen (Die Glocke am Sonntag 12, 1939, Nr. 5, 20 (l.); Rahdener Wochenblatt 1939, Nr. 24 v. 28. Januar, 5)

Und auch die im Begriff der Wertschätzung mitschwingende interpersonale Beziehung wurde gezielt genutzt. Liebe ging durch den Magen, nicht nur bei Frau Garnichtfaul, der treu sorgenden, züchtigen Hausfrau, sondern auch im völkischen Verband. Deutsche Küche, einfach, sparsam, doch Basis für Wehrbereitschaft und mehr. Das war nationalsozialistisches Gefühlsmanagement, spiegelte sich auch in der geförderten Regionalküche.

5. Hausfrauen und mehr: Gesellschaftliche Aufgaben im Korporatismus

All diese Wertschätzungspropaganda diente hehren Zielen, so Wissenschaftler und Politiker. Das war offenbar verlogen – obwohl das NS-Regime seine Ziele nur verbrämte, nicht verheimlichte. Zentral für den Sieg war die Hausfrau – die als geschlechtslose Hauswirtschaft auch im Mittelpunkt des heutigen Kampfes gegen Lebensmittelabfälle steht.

Die Hausfrauen als Problemherd (Hakenkreuzbanner 1936, Nr. 458 v. 1. Oktober, 2)

Die Hausfrau war ein offenkundiges Risiko der völkischen Existenz, denn ihr Haushalt hatte fünf- bis zehnmal höhere Verlustraten als die gewerbliche Wirtschaft. Ihre Unachtsamkeit verschleuderte Volksvermögen. Das Schuldkonto der Hausfrau ging aber noch über die Hauswirtschaft hinaus: „Der Verlust der anderen 750 Millionen Reichsmark entsteht beim Erzeuger nach der Ernte, der verarbeitenden Industrie und beim Händler. Auch an diesem Verderb trägt die Hausfrau ein Teil Schuld durch falschen Einkauf. Manche Nahrungsmittel sind nun einmal nicht lange haltbar und müssen verderben, wenn die Hausfrau sie nicht genügend statt haltbarer Lebensmittel kauft“ (Der Albtalbote 1937, Nr. 236 v. 11. Oktober, 5).

Zuhören und sich für das Ganze überwinden: Hausfrauen als Grundlage völkischer Wehrbereitschaft (Marbacher Zeitung 1938, Nr. 34 v. 20. Februar, 3 (o.); Beobachter für das Sauerland 1939, Nr. 238 v. 3. September, 1 (u.); Siegblätter 1944, Nr. 101 v. 2. Mai, 4; Neckar-Bote 1939, Nr. 64 v. 16. März, 7)

Doch das musste nicht so bleiben, denn Bewährung war möglich, Folgebereitschaft vorausgesetzt. Die Hausfrau, die kluge, wurde vom NS-Regime immer wieder geehrt, stetig gewertschätzt. Sie war eine Erfinderin, konnte im Sinne des Ganzen handeln, war lernfähig, stand ihren Mann – in der wehrbereiten Küche.

Einmachen als saisonale Pflicht auf Grundlage privater Investitionen in Gefäße und Geräte (Bochumer Anzeiger 1937, Nr. 103 v. 5. Mai, 13)

Wie die Soldaten gebot sie über Waffen, die sie willig und ohne Zögern einzusetzen hatte. Mehr als 95 Prozent aller Haushalte machten 1941 ein. Broschüren gab es in Millionenauflage, heute noch farbige Flohmarktware.

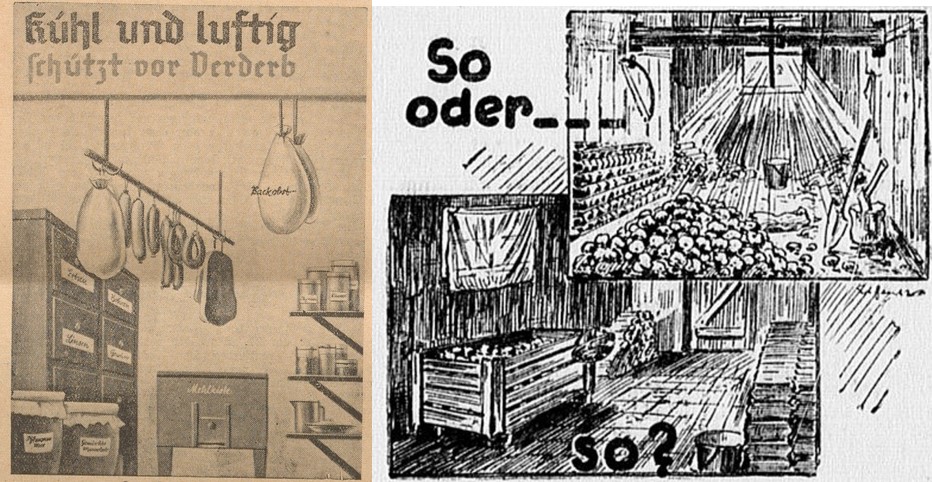

Ordnung und Sauberkeit in Speisekammer und Vorratskeller (Neckar-Bote 1936, Nr. 230 v. 1. Oktober, 6; Stolzenauer Wochenblatt 1939, Nr. 82 v. 6. April, 8)

Die deutsche Hausfrau stand darin für Sauberkeit und Ordnung, in der immer stärker eingeforderten Speisekammer, im zunehmend kontrollierten Vorratskeller. Dies hob das deutsche Kulturvolk ab von der „Polenwirtschaft“, die kurz darauf unter deutsche Kontrolle geriet.

Schimmernde Wehr: Wertschätzung für die anpassungsfähige Treuhänderin der Volksernährung (Der Haushalt 12, 1940, Nr. 9, 1 (l.); Lenneper Kreisblatt 1937, Nr. 82 v. 9. April, 9)

Die kluge Hausfrau war modern, richtete sich nach den wöchentlichen Küchenzetteln, den monatlichen Übersichten der Verbrauchslenkung, reagierten flexibel auf Marktschwankungen. Sie emanzipierte sich von Großmutters Küche, schuf so die Grundlagen für Deutschland, für Großdeutschland.

Hilfestellung im Alltag

Bei dieser schweren, doch unaufschiebbaren Aufgabe gab es Hilfestellungen, starke Frauen halfen sich gegenseitig, Erfinder und Kinder taten das Ihrige.

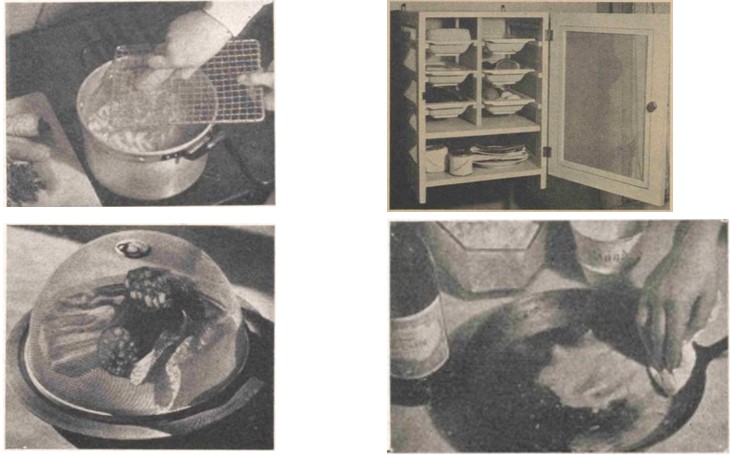

Mutters Küchenwaffen: Verlustminimierung im Haushalt (Deutscher Garten 52, 1937, 199 (o.); ebd., 189: Rechts: ebd. 54, 1939, 152 (o.); ebd. 57, 1937, 52)

Das betraf zahllose kleine Küchenwaffen gegen den Verderb; von der Reibe über den Fliegenschrank, die Käseglocke bis hin zum Fett-Topf.

Ernährungshilfswerk: Die Volksgemeinschaft als Sammelgemeinschaft (Steirerland 1940, Nr. 11 v. 31. Dezember, 8)

Die Hausfrau war zugleich Teil einer völkischen Sammelgemeinschaft, sammelten HJ und NSV doch Küchenabfälle für die Mastanstalten des Ernährungshilfswerkes. Hunderttausende Tonnen Knochen kamen hinzu (Spiekermann, 2018, 386-393).

Hauswirtschaftliche Bildung: BDM-Schulung in Hamburg, Kochkurs der NS-Frauenschaft in Stuttgart (Mittagsblatt 1940, Nr. 95 v. 23. April, 4 (l.); Stuttgarter NS-Kurier 1939, Nr. 108 v. 4. März, 41)

Zentral aber blieben die Bildungsanstrengungen der NS-Frauenschaft, des Bund Deutscher Mädel. Richtiges Kochen war nicht nur Quintessenz einer technisch-wirtschaftlich optimierten Haushaltsrationalisierung, sondern auch und gerade Wertschätzung der völkischen Gemeinschaft, Voraussetzung, „um sich als Nation überhaupt in der Zukunft zu behaupten“ (R[ichard] Walther Darré, Rede auf dem Vierten Reichsbauerntag in Goslar am 29. November 1936, in: ders., Aufbruch des Bauerntums, Berlin 1942, 63-86, hier 72).

Epilog

Ich habe Ihnen eine kleine Episode deutscher Geschichte rekonstruiert, doch ich hoffe, dass diese Fragen aufwirft, Fragen auch für den heutigen (wissenschaftlichen) Umgang mit Lebensmittelabfällen.

Die Wertschätzungs- und Abfallpolitik der NS-Zeit hat Kreise gezogen: Völkische Überbürdungen wurden entsorgt, doch der institutionell-technische Rahmen lange beibehalten (Sero-System in der DDR, Altmaterialverwendung, Mülltrennung, Kühltechnik im Haushalt), vielfach gar ausgebaut. Der Kontext der Kriegs- und Vernichtungspolitik ist zumeist vergessen, zumindest in den heutigen Verlautbarungen und Studien in Politik, Wirtschaft und den angewandten Natur- und Sozialwissenschaften.

Die NS-Experten hatten einen hohen Moralkodex, waren von ihrer Mission erfüllt, schufen neue Sprachbilder. Ihnen galten autoritäre Interventionen als Notrecht, andere Rationalitäten und Werte lediglich als zu brechende Widerstände, als Ausdruck fehlender Einsicht. Wertschätzung des Eigenen bedeutete fehlende Wertschätzung des Anderen. Wie weit sind „wir“ heute von derartigen Denk- und Handlungsweisen entfernt? Wird das nicht wertgeschätzte Andere angemessen reflektiert?

Die NS-Zeit war eine Zeit massiver Forschungsinvestitionen, in Ressortforschung, in Forschungsprojekte. Schränkt diese staatsnahe und weisungsgebundene Forschung nicht die Wissenschaftsfreiheit und damit die Zukunftsfähigkeit einer offenen Gesellschaft stark ein? Treten so nicht politische Themensetzungen und genehme Antworten in den Mittelpunkt wissenschaftlicher Arbeit?

Die für die NS-Zeit übliche Schaffung lebensmittelbezogener Narrative ist auch heutzutage ein zentrales Tätigkeitsfeld wissenschaftlicher Arbeit. Passen aber semantische Illusionen nicht eher zu PR und der allgemein üblichen Bereicherungsökonomie als zu einer wissenschaftlich konstitutiven Scheidung von wahr und falsch? Läuft eine solche Wissenschaft nicht neuerlich Gefahr, Ideologien zu reproduzieren und gesellschaftliche Widersprüche zu verdecken?

Uwe Spiekermann, 12. März 2025

Dieser Beitrag ist das Grundgerüst eines am 13. März 2025 im Rahmen der Tagung „‚Wertschätzung von Lebensmitteln‘. Ein Hebel für nachhaltigeres Ernährungshandeln“ des Netzwerks Ernährungskultur (Esskult.net) an der Universität Kassel gehaltenen Vortrages.