Vor 200 Jahren konnten und mussten sich die meisten Menschen noch selbst versorgen. Sie aber, werter Leser, werte Leserin, können dies heute nicht mehr. Ihr Leben ist elementar abhängig von der Arbeit anderer, von Versorgungsstrukturen, in denen Sie als Käufer, als Konsumentin agieren. Sie sind befreit von der Fron des Anbaus, der Produktion, oft gar des Kochens – Essen ist für Sie in der Tat nur noch Essen, sieht man einmal vom Einkaufen, Spülen, Wegwerfen ab; und natürlich vom steten Nachdenken über das, was Sie essen wollen und dürfen.

Anfang des 19. Jahrhunderts aßen fast 90 Prozent der Bevölkerung in deutschen Landen eine lokale, teils regional eingrenzbare Kost. Sie gründete auf den dort angebauten Agrarprodukten, ergänzt vorrangig durch einige Gewürze, darunter das so wichtige Salz. Die bäuerliche Hauswirtschaft verarbeitete vorrangig Getreide. Breie, Mus und Brot, Wasser und der Haustrunk dominierten die Alltagsernährung; Kartoffeln kamen wenige Jahrzehnte vorher auf und verbreiterten vorrangig im Norden den Speisezettel. Fleisch, Milch, Honig traten hinzu, ergänzt durch saisonal verfügbares Obst und Gemüse. Aus alldem wurden Speisen bereitet, die einer von Brauch, Religion, Geschlecht, Alter und Stand geprägten Ordnung folgten, von Jahreszeit und Ernteausfall. Die Speisen waren Ergebnis einer klaren Arbeitsteilung innerhalb der bäuerlichen Wirtschaft: Zubereitung, Konservierung und Würzung waren Teil der Hauswirtschaft, Aufgabe der Frauen, teils der Kinder. Es gab aber auch regelmäßige Ausbrüche aus dieser Welt eintöniger und wenig abwechslungsreicher Grundversorgung: Am Ende der Erntezeit, bei christlichen Hochfesten, Jahrmärkten und Messen, und der geselligen Festkultur von Heirat, Taufe und Beerdigungen.

Imaginiertes Fest während der frühen Neuzeit (Illustrirte Zeitung 60, 1873, 52)

Ihr Essen sieht anders aus, denn es ist durch die Wahl des Käufers gekennzeichnet, nicht durch die Enge des Agrarproduzenten. Ihr Lebensrhythmus ist geprägt von vielen kleinen Festen, meist privater, nicht öffentlicher Natur. Auf Ihrer Tafel findet sich eine wesentlich größere Zahl von Lebensmitteln und Speisen, mit vielfältigen Geschmacksnuancen, meist stetig verfügbar. Sie sind fast durchweg präpariert und konserviert, doch Sie schmecken derartige Eingriffe kaum mehr. Anfang des 19. Jahrhunderts gab es einen Zwang zu einer lokalen und regionalen Kost, heute ist sie eine Option neben anderen. Sie können aus dem Füllhorn unterschiedlicher regionaler Küchen wählen, können abseits einer deutschen Küche aber auch Lebensmittel und Speisen zahlreicher anderer Nationalküchen wählen, teils durch importierte Lebensmittel, teils durch Fertiggerichte oder „ausländische“ Restaurants, die Ihnen zugleich ein Stück Ferne, eine Prise Exotik beimengen. Man könnte es dabei belassen, sich wohlig einrichten in einer Welt, in der selbst die nicht wenigen Armen weit mehr haben als der gemeine Mann vor zwei Jahrhunderten, in der Fülle und Vielfalt als Probleme erscheinen, nicht aber als ein lange Zeit erträumtes Ideal.

Lassen Sie uns im Folgenden einigen Gründen für diesen Wandel nachgehen. Im Mittelpunkt wird dabei die Frage nach dem Ort, dem Verfügungs- und Bezugsraum des Essens stehen, real und virtuell. Damit ist der Platz des Einzelnen immer mitgedacht, seine Identität, sein Bezug zu einer schwer zu fassenden Tradition. Diese erscheint als etwas vollständig Vergangenes, etwas uns nur mehr versatzstückhaft Berührendes. Blicken wir näher hin, so ergibt sich ein recht anders Bild: Tradition, das war vor 200 Jahren erst einmal Überlieferung, meist von Person zu Person, von Generation zu Generation. Wissen wurde weitergegeben, ein Wissen um das Wie der Alltagsbewältigung, um Landwirtschaft und Handwerk, um Gartenarbeit und Küchenfertigkeit. Wissen berührte immer auch Fragen der Herkunft und Identität, der Weltdeutung und der Abgrenzung von Fremden. Tradition war eingebrannt in die Rhythmen des Essens, der Ernährung. Sie ordnete das Leben, war zugleich aber offen für Ergänzungen und Verbesserungen. Tradition stand daher nicht für etwas gleichsam natürlich Bestehendes, für etwas Organisches, Originäres. Der Wandel mochte langsam sein, doch in der Kette der Überlieferung dominierte Bewegung, gab es keinen Stillstand. Vor 200 Jahren übernahmen auch einfache Menschen völlig neuartige Lebensmittel, etwa die Kartoffel, den Rübenzucker oder den Zichorienkaffee, ließen ab von der damals noch vielfach üblichen Hirse oder aber den damals weitaus üblicheren Erbsen, Bohnen und Linsen.

Deutsche Nation und „Deutsche Küche“

Wichtiger aber war, dass seit dem späten 18. Jahrhundert neue Ordnungssysteme aufkamen, die das lokale und regionale Essen in einen neuen Rahmen stellten. „Deutsch“, dieser Begriff lässt sich bis weit ins Mittelalter zurückverfolgen, war aber noch nicht staatlich verengt. Das geschah erst im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert – und war ein Elitenprodukt einer neuen teils dienstfertigen, teils unabhängigen Elite, nämlich des aufkommenden Bürgertums. Sie emanzipierte sich von der Hochsprache des Adels, dem Französischen, schrieb und dichtete in deutscher Sprache, schuf zugleich ein einigendes Band für die im Alltag üblichen Dialekte. „Deutsch“ entstand als Dachbegriff für eine neue, erst zu erringende Sprach- und Kulturgemeinschaft, aus der dann, ähnlich wie in Frankreich, England oder Spanien ein Nationalstaat hervorgehen konnte, ja sollte.

Eine „Deutsche Küche“ gab es nicht, sie war eine Kopfgeburt, eine Sprachspielerei. Im herrschaftlich zersplitterten Mitteleuropa gab es, anders als in Frankreich, den Niederlanden oder England, nie eine klar konturierte Leitküche. Die Trennungslinien zwischen römischen, germanischen und slawischen Herrschaftsgebieten wirkten noch, Weizen im Süden, Roggen im Norden und Osten. Reformation und der 30-jährige Krieg hatten die Grenzen zwischen protestantischen und katholischen Gebieten auch kulinarisch vertieft. Die deutschen Lande waren vielfältig gespalten: Das 1788 erschienene Buch „Über den Umgang mit Menschen“ des Adolph Freiherrn zu Knigge (1752-1796) war eben kein moderner Ratgeber, sondern eine Handreichung, um die historische-kulturelle Vielfalt der Regionen und Menschen unterschiedlicher Stände zu überbrücken.

Das Ringen um die „Deutsche Küche“ wurde durch die Expansion Frankreichs entscheidend geprägt. 1813 fragte der Dichter Ernst Moritz Arndt (1769-1860) kurz vor der Leipziger Völkerschlacht, die das Ende der französischen Herrschaft in deutschen Landen einleitete: Was ist des Deutschen Vaterland? Die Verteidigung des Eigenen hatte lange vorher eingesetzt, mündete in eine breite und kontroverse Debatte über die Identität der Deutschen. Sie setzte im Alltag an, schied strikt zwischen deutsch und nicht deutsch. Typisch war die Sprachreinigung, der erbitterte Kampf um die Tilgung französischer, englischer oder slawischer Speisebezeichnungen. Eine „Deutsche Küche“ – ein zuvor nicht gebräuchlicher Begriff – entstand damals in Abwehrhaltung, als Küche der Abgrenzung gegenüber der „Verwelschung“ und dem ungebührlichen Tafelluxus im reicheren europäischen Westen. Für den Schriftsteller Karl Julius Weber (1767-1832) war sie „stets ehrlicher, einfacher, kräftiger, wie deutscher Charakter“ (Dymocritos oder hinterlassene Papiere eines lachenden Philosophen, Bd. 5, Stuttgart 1835, 212), für das 1835 erschienene Damen-Conversations-Lexicon „eine Mischung und Nachahmung fremder Kost, jedoch ohne Ausartung“ (Bd. 4, Leipzig 1835, 327). „Deutsche Küche“ war Ausdruck eines breit beschworenen Volksgeistes, der auf der Tafel Gestalt annahm. Sie ließ sich daher nicht auf Räume und eine größere Zahl von Speisen reduzieren. „Deutsche Küche“ war anfangs eine Haltung, eine Stellung zur Welt. Sie war sparsam, stand für Skepsis gegenüber dem Materiellen, lenkte das wahre Sein auf Bildung von Geist und Herz, auf gemeinsamen Geschmack und eine Praxis des gelungenen Miteinanders von Menschen gleicher Sprache, Herkunft und Tradition.

Eine Kochzeitschrift, keine Zustandsbeschreibung: Anzeige für das Wiener Periodikum „Die Deutsche Küche“ (Die deutsche Küche 1, 1864, 162)

„Deutsche Küche“ war ein Artefakt, eine erfundene Einheit, und im Schielen nach dem Fremden lag Unsicherheit. Anfangs berief man sich auf frühe Formen der Völkerpsychologie. Während die vielgestaltigen, mit Saucen und Würzen immer wieder variierten französischen und italienischen Küchen Ausdruck ihrer temperamentvollen und geistreichen Bewohner seien, müsste ein tiefsinniges, stetig reflektierendes Volk wie das Deutsche zu neutralen Lebensmittel ohne starken, reizenden Geschmack und ohne starke Belastung der Verdauung greifen, um seine besonderen Fertigkeiten zum Ausdruck zu bringen. Kennerschaft und nationaler Sinn waren dafür erforderlich – und dann könne etwas Neues entstehen, so wie die deutsche Hochsprache aus den Dialekten der Alltagssprache. Doch der kulinarische Alltag war schwerer zu verändern als die Gewohnheiten der nur wenigen Hunderttausend Bürger. Die „Deutsche Küche“ blieb ein Flickenteppich: Der Naturkundler Otto Ule (1820-1876) vermerkte lapidar: „Die deutsche Küche ist so bunt, wie die deutsche Landkarte, und ebenso von fremden Einflüssen beherrscht, wie die deutsche Sitte und Politik. Im Westen ist die Küche französisch, im Norden englisch, im Osten slavisch“ (Die Chemie der Küche, Halle a.d.S. 1865, 254).

Fusion französischer, englischer und deutscher Küchen – ein bürgerliches „Pariser“ Kochbuch (Kölnischer Zeitung 1829, Nr. 255 v. 22. November, 4)

Derartige Vorstellungen von Rückständigkeit und Abhängigkeit ebbten Mitte des 19. Jahrhunderts ab. Die Frage nach der Identität der Deutschen verengte sich auf ein neues Umfeld, einen deutsch-preußischen National- und Machtstaat, der die Sprachnation verleugnete und sich mit einer kleindeutschen Lösung zufrieden gab. Nachdem aber die Einheit von oben kam, verstärkte sich im neuen Deutschen Reich eine Bewegung hin zu einer nationalen Küche. Sie ging von liberalen Bürgern aus, ging einher mit deren Streben nach einem einheitlichen deutschen Binnenmarkt, der mit dem Deutschen Zollverein seit 1832 seinen Anfang nahm, mit der Gewerbeordnung von 1871 seinen Durchbruch und mit der Integration Hamburgs ins deutsche Zollgebiet 1888 seinen vorläufigen Abschluss fand. Der nationalliberale Spitzenpolitiker Karl Braun (1822-1893) plädierte beispielsweise 1870 für ein Ende der kulinarischen Fremdherrschaft – an den meisten deutschen Höfen wurde noch französisch gekocht – und forderte eine gesellschaftpolitische Initiative, nämlich einen deutschen Küchen-Kongress (Aus der Mappe eines deutschen Reichsbürgers, Bd. 2, Hannover 1874, 83-87). Vor dem Hintergrund einer Geschichtsschreibung, die Germanen zu Deutschen machte und die moderne Geschichte auf Preußens Mission zur Gründung Deutschlands reduzierte, galt es an die eigene große Geschichte anzuknüpfen, die Stammeseigentümlichkeiten aufzugreifen, das Beste aus ihnen zu extrahieren und zu einem einheitlichen Ganzen, zu einer deutschen Küche zusammenzufassen.

Nach der Reichsgründung: „Deutsche“ Kochbücher mit Rezepten aus ganz Europa (Der Bayerische Landbote 1871, Nr. 269 v. 7. November, 4 (o.); Kemptner Zeitung 1874, Nr. 35 v. 12. Februar, 3)

Solche Pläne fanden Widerhall, und doch blieb die „Deutsche Küche“ eine liberale bildungsbürgerliche Planungs- und Gestaltungsutopie, die in Festreden beschworen wurde, die mit der Alltagsrealität jedoch wenig gemein hatte. Hier ging es um die lokal und regional verfügbaren Speisen, um die Realität der Konsumtion, nicht das Ideal einer national korrekten Ernährung. Eines der ersten Kochbücher für „Deutsche Küche“, 1870 von Johann Nepomuk Niggl veröffentlicht, bot vornehmlich Rezepte aus anderen Ländern, entsprach dem Ideal einer kosmopolitischen Elite, die sich an der Grand Cuisine orientierte. Die Kochbuchliteratur schien dennoch ein wichtiges Erziehungsmittel, um „deutsch“ zu kochen und zu einer „Deutschen Küche“ zu kommen; ähnlich wie zuvor die Literatur der Klassik und der Romantik für die Ausprägung einer deutschen Nationalbewegung. Sie entwickelte sich aus höfischen Anfängen, stand seit dem frühen 19. Jahrhundert jedoch für die kulturelle Etablierung des städtischen Bürgertums. Die Kochbücher boten Rezepte vorrangig dieser sozialen Klasse, ließen die Alltagskost bäuerlicher und unterbürgerlicher Schichten meist außen vor. Anfangs häufig an einzelne Entstehungsorte gebunden, nahm die Zahl der Titel mit regionalem Bezug seit dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts rasch zu. Die in fünf-, ja auch sechsstelligen Auflagen verbreiteten Kochbücher bündelten gängige und repräsentative Rezepte einzelner Regionen und Landschaften. Sie waren jedoch kein Abbild regionaler, gar nationaler Küchen, denn sie bemühten sich um Ergänzung der am Entstehungsort üblichen Rezepte, zielten auf eine vollständige Handreichung für alle Herausforderungen des Haushalts und der Gastlichkeit. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, verbunden mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes, orientieren sich die Autorinnen und Autoren zunehmend an Großräumen, also an norddeutschen, süddeutschen, böhmischen oder mitteldeutschen Küchen. Die Kochbücher boten zunehmend einen Kanon von Rezepten mit regionaler Herkunft, die dadurch als Spezialitäten reichsweit bekannt wurden. Der böhmische Schriftsteller Julius Walter deutete das Scheitern des nationalen Elitenprojektes jedoch positiv: Diese „ganze deutsche Küche ist nur ein schlechte Uebersetzung, eine plumpe Uebertragung im Norden Deutschlands mehr aus dem Englischen, in der Mitte aus dem Französischen, im Süden aus dem Oesterreichisch-Italienischen. Ein schlechte wörtliche Uebersetzung, wobei der Geist verloren geht, aber keine freie, anempfindende Bearbeitung; was im Original süß, ist hier leckrig, was dort gewürzt, hier ätzend, hier frivol. Der Deutsche – und das ist seine schönste Eigenschaft! ist Kosmopolit, er nimmt das Gute und Schöne, wo er es findet, ohne erst nach dem Heimatschein zu fragen“ (Deutsche Table d’hote und Deutsche Tunke, Neues Wiener Tageblatt 1884, Nr. 43 v. 13. Februar, 1-2, hier 2).

Internationalisierung I: Traditionsbrüche abseits des Ernährungsalltags

Die im Vergleich zu den westlichen Nachbarstaaten spät einsetzende und kaum ertragreiche Debatte um die „Deutsche Küche“ – das Deutsche Reich blieb trotz der Vielfalt regionaler Küchen für viele Ausländer ein Wurst- und Durstland ohne Hochküche – verkannte, dass der Wandel der Nahrungsmittelversorgung und dann der Ernährung von anderen als nationalen Kräften ausging. Die langsamen Ertragssteigerungen in der Landwirtschaft setzten einerseits Arbeitskräfte für die gewerbliche und industrielle Entwicklung frei, ermöglichten anderseits rasch wachsende Handels-, Handwerks- und auch Industriebetriebe. Nahrung wurde Teil eines Geldkreislaufs, Teil regionaler, nationaler und zunehmend globaler Märkte. All dies war nur möglich durch den Aufstieg der modernen Naturwissenschaften, deren neuartiges, sich von Brauch und Religion emanzipierendes Wissen eine zuvor unbekannte Verfügungsmacht über Nahrung ermöglichte. Dadurch zerfielen nach und nach die Grundlagen der tradierten Ernährungsweisen, begann eine sich über viele Jahrzehnte, in Teilbereichen über ein Jahrhundert hinziehende Neudefinition der täglichen Kost und ihrer Herkunft. Der konzeptionelle Bruch mit der Tradition der vorindustriellen Zeit erfolgte bereits im späten 19., nicht erst im späten 20. Jahrhundert.

Dieser Bruch erfolgte international, die „westlichen“ Staaten waren Vorreiter und Taktgeber. Eine reale „Deutsche Küche“ konnte es vor diesem Hintergrund kaum geben, denn die Veränderungen in Wissenschaft und Wirtschaft waren tiefgreifender und prägender als gesellschaftliche und kulturelle Gegenkräfte. Seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann in deutschen Landen ein in England schon viel früher einsetzender Abschied von der Selbstversorgung. In England war dies durch den kolonialen Ausgriff begünstigt worden, denn die Nahrungsimporte aus Nordamerika, der Karibik und – mit deutlichen Abstrichen – Indien und Afrika vergrößerten die verfügbare Nahrungsmittelmenge, erweiterten die Palette anregender Getränke und Speisen. Die deutschen Länder besaßen keine Kolonien, ihr Weg hin zu wachsenden Nahrungsmengen erfolgte über landwirtschaftliche Reformen, eine in England und Frankreich bereits vorangeschrittene Rationalisierung und Intensivierung der Agrarwirtschaft. An die Stelle dominant für die Eigenwirtschaft arbeitender Höfe und Güter traten zunehmend bäuerliche Wirtschaften, die mittels Futterwirtschaft und Naturdüngung Marktüberschüsse produzierten. Kolonialprodukte wie Rohrzucker, Kaffee, Kakao und Tee besaßen quantitativ nur geringe Bedeutung, doch billige Surrogate wie Zuckerrüben, Zichorien (für Ersatzkaffee) und heimischer Tabak etablierten sich als erfolgreiche Handelsprodukte. Sie boten die Rohstoffgrundlage für eine verstärkt seit den 1830er Jahren einsetzende Industrialisierung, die auch die Nahrungsproduktion veränderte. Leitsektor war die Rückenzuckerindustrie, es folgten Getreide- und Ölmüllerei, dann die Tabak- und Zichorienfabrikation. Der Nahrungssektor wurde zunehmend kommerzialisiert, der Geldwert der Nahrungsprodukte zunehmend wichtiger.

Importware aus den USA (Berliner Tageblatt 1878, Nr. 11 v. 13. Januar, 17)

Diese noch begrenzten Anfänge einer Umgestaltung der täglichen Kost wurden durch neuartiges Verfügungswissen forciert. Galt die Natur ehedem als gottgegeben, war man ihren Wechselspielen ausgeliefert, so etablierte sich spätestens seit den 1840er Jahren ein naturwissenschaftliches Wissen, das Menschen reflektierte Eingriffe in die Natur erlaubte, ja eine Neugestaltung denkbar werden ließ. Der Blick auf die Nahrung änderte sich grundlegend mit der chemisch-physiologischen Erkundung ihrer Tiefenstruktur. Nahrungsmittel waren nicht mehr Gott- und ortsgegeben, sondern Resultate universell geltender Naturgesetze. Die Chemie kannte keine Küchen. Ihre global geltenden Parameter waren Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate und Nährsalze sowie der kalorische Brennwert. Der Mensch benötigte nicht Sauerkraut oder Kartoffelknödel, Makkaroni oder Roggenbrot, sondern 2.000 bis 3.000 Kilokalorien pro Tag und eine richtige Mischung der Makronährstoffe. Der kulinarische Wert der Nahrung trat zugunsten des kalorischen zurück. Dieses chemisch-physiologische Wissen erlaubte eine neue Ordnung der Nahrung auf Basis von Nährwerten. Ungleiches konnte so gleich gemacht werden, Bewertungsmaßstäbe verschoben sich, traditionelles, ortsgebundenes Wissen wurde entwertet.

Das chemische Wissen blieb nicht auf die Nahrung begrenzt, sondern erlaubte eine neue Erklärung des Lebens – ganz ohne Schöpfergeist. Menschen, Tiere und Pflanzen waren durch einen umfassenden Stoffwechsel elementar miteinander verbunden, Nahrungsstoffe die Betriebsstoffe des Lebens. Der Agrarwirtschaft erlaubte dieses Wissen effizienteres Wirtschaften, gezielte Düngung mit Mineralstoffen und weitere Produktivitätssteigerungen. Boden, Pflanzen und Tiere wurden mittels einer neuen wissenschaftlichen Optik analysiert und optimiert, Tier- und Pflanzenzucht konnten beträchtlich verbessert werden. Die Anwendung des neuen chemischen Wissens erlaubte die gewerbliche und langsam auch maschinelle Produktion neuartiger Nahrungsmittel: Das betraf um 1850 Mineralwasser, Sekt, Konserven, Schokolade und Marmelade, die allesamt teuer blieben. Doch seit den 1860er Jahren trat die Bierproduktion hinzu, dann die Milch-, langsam auch die Fleischwirtschaft. Neue Fette, wie die später Margarine genannte Kunstbutter, traten seit den 1870er Jahren hinzu. All dies zernierte den traditionellen Zuschnitt der bäuerlichen Wirtschaft, erzwang weiteren Marktbezug, intensivierte die Geldwirtschaft und damit den Kauf anderer, zunehmend nicht aus der eigenen Region stammender Nahrungsmittel. Nestlés Kindermehl konnte beispielsweise reichsweit gekauft werden, war hygienischer und nährender als die tradierten Breie der bäuerlichen Wirtschaften.

Nahrung fern der Mutterbrust: Werbung für Nestlés Kindermehl (Apotheker-Zeitung 14, 1879, 84 (l.); Norddeutsche Allgemeine Zeitung 1891, Nr. 17 v. 11. Januar, 8)

Während Preußen und viele Einzelstaaten bis in die 1860er Jahre Nettoexporteure von Agrarprodukten waren, wurde das Deutsche Reich seither von Nahrungs- und insbesondere Futtermitteln abhängig. Vor Beginn des Ersten Weltkrieges lag der Selbstversorgungsgrad nur noch bei 80 %, sank Mitte der 1920er Jahre unter 70 %, erhöhte sich kurz vor dem Zweiten Weltkrieg dann wieder auf über 80 % (und liegt heute bei ca. 90 %). Der Abschied von der Selbstversorgung, der durch hohe Schutzzölle seit 1878/79 gebremst wurde, mündete also in relative Abhängigkeiten von internationalen Agrarprodukten, neben Kolonialprodukten und Pflanzenfetten zunehmend billige Futtermittel, Getreide und Fleisch. Die heimische Nahrungsmittelproduktion war vielfach von ausländischen Vorprodukten abhängig, ebenso breite Teile der Ernährungsindustrie. Das galt selbst für Marktsegmente, die sich ihrer Urtümlichkeit und Natürlichkeit rühmten, wie Reformhäuser und Naturkostanbieter. Insgesamt nahm die Variabilität der gehandelten Güter ab, denn Handelsklassen und international geltende Standards prägten seit der Zwischenkriegszeit den internationalen Nahrungsmittelhandel.

Die traditionelle Art der Ernährung zerbrach dabei kleinteilig, in immer mehr Marktsegmenten. Die Säuglingsernährung war ein Paradebeispiel für neuartige Angebote auf Grundlage chemisch-physiologischen Wissens. Der stetig billigere Rübenzucker veränderte den Geschmack der Speisen, ebenso zahlreiche Würzpräparate, von denen Maggis Würze gewiss herausragte. Synthetische Aromen wie das Vanillin sowie Süßstoffe wie Saccharin und Dulcin vereinfachten und verbilligten Hauswirtschaft und Nahrungsproduktion. Die lange Zeit üblichen nährenden Morgenbreie und -suppen wurden durch (Ersatz-)Kaffee, später auch Kakao, zurückgedrängt. Suppenpräparate gewannen seit den 1870er Jahren an Bedeutung, waren zugleich Wegbereiter für eine breiten Palette von Bequemlichkeitsprodukten wie Fleischextrakten, Back– oder Puddingpulvern sowie konservierten Fertiggerichten und Backmassen. Hinzu kamen frühe Lightprodukte, etwa entnikotinisierte Zigarren, alkoholfreie Weine und Biere und entkoffeinierter Kaffee. Auch zahllose Diätpräparate ließen den Markt anschwellen, ohne aber die Korpulenz im Bürgertum reduzieren zu können. Sie verdeutlichen zugleich die in all diesen neuen Angeboten einprogrammierte Botschaft, dass die tradierte Ernährung vielfach einseitig und überholt gewesen sei. Essen, so die implizite Botschaft der wachsenden Zahl von Nahrungsmitteln, war nichts anderes als ein Stoffwechsel, der Verzehr und die Umwandlung von Nahrungsstoffen, von Eiweiß, Fett und Kohlehydraten. Kochen vereinfache diesen Prozess, machte Nahrung verdaulicher, helfe Magen und Darm bei ihrer Arbeit – und hier sei die Industrie effizienter und kostengünstiger. Gewiss, Geschmack sei wichtig, doch eher, weil damit die Verdauungssäfte angeregt werden. Moderne Menschen würden mit industriell gefertigten Angeboten besser fahren, denn diese seien beliebig zu kombinieren, hygienisch hergestellt und flexibel handhabbar. Der moderne Mensch sei nicht mehr an einzelne Orte oder Regionen gebunden, er könne sich frei bewegen, von der Scholle emanzipieren, ein freies, ungebundenes Leben führen. Was fehle, könne übernommen werden, so die aus dem eurasischen Raum stammenden Milchprodukte Kumys, Kefir und – seit 1907/08 – Joghurt.

Ersatzmittel und Verbilligung: „Edelwürze“ Vanillin (General-Anzeiger der Stadt Mannheim 1888, Nr. 101 v. 29. April, 3 (l.); Münchner Neueste Nachrichten 1902, Nr. 589 v. 19. Dezember, 9)

Viele Bürger, eine wachsende Zahl von Angestellten und vermehrt auch Facharbeiter teilten derartige Vorstellungen, kauften gewerblich produzierte Nahrung in den Städten, ließen sich in Kleinstädten oder dem nach wie vor dominierenden Lande per Post beliefern. Doch obwohl der konzeptionelle Bruch mit der traditionellen Produktions- und Ernährungsweise bäuerlicher Selbstversorger in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, schwerpunktmäßig um 1880 lag, so hatten die neuen Angebote doch ihre Mängel. Ihre Haltbarkeit war teils begrenzt, ihr Geschmack teils gewöhnungsbedürftig, die Kosten lagen vielfach höher. Doch für die Verfechter des Neuen waren das behebbare Kinderkrankheiten einer neuen Zeit. Die Ernährung werde sich im gesamten Westen rasch verbessern, die soziale Frage befrieden, die Arbeiter als Bürger gleicher Kost integrieren, die Deutschen auf das Wohlstandsniveau der Briten heben. Veränderte Nahrungsmittel seien die Konsequenz des wirtschaftlichen und sozialen Wandels. Die Ortsbindung habe abgenommen, die Verbraucher befänden sich häufig an den falschen Plätzen für eine tradierte Kost. Sie müssten daher aus ihren Routinen ausbrechen. Und doch blieb die räumliche Rückbindung der Ernährung hoch, höher jedenfalls als dies Unternehmer und Wissenschaftler erwarteten.

„Regionale Küchen“ zwischen Ernährungsrealität und imaginiertem Marktsegment

Die Frage bleibt, warum diese Entwicklung der Nahrung hin zum internationalen Handelsgut nicht rascher erfolgte, sondern warum parallel zum Scheitern einer „Deutschen Küche“ seit dem späten 19. Jahrhundert die Bedeutung der Region und regionaler Speisen hoch blieb, dass sie gar zum Kennzeichen für die Küche in Deutschland werden konnte. Die Antwort ist zweigeteilt: Auf der einen Seite vollzog sich die Internationalisierung von Produktion, Handel und Konsum nur relativ langsam. Wissenschaftliche Träume einer Ernährung allein mit Eiweiß- und Nährpräparaten oder aber Versuche einer synthetisierten Kost scheiterten, obwohl es an Präparaten und Forschung um 1900 nicht fehlte. Die regionalen Küchen gründeten eben nicht nur auf Herkunft, einem gewohnten Geschmack und regionaler Produktion – sie waren vielfach auch preiswerter. Raschere Veränderungen hätten den Auf- und Umbau umfassender Versorgungsketten erfordert, was an die Grenzen der damaligen Konservierungs-, Lager- und Verpackungstechnik stieß. Die regionalen Verzehrsunterschiede waren im 19. Jahrhundert noch beträchtlich, blieben es im 20. Jahrhundert, prägen auch heute noch den Ernährungsalltag. Zweitens aber wurde die regionale Herkunft zu einem Teil des Marktes, denn Spezialitäten erlaubten Wertsteigerungen und eine lukrative Verbreiterung der Angebotspalette.

Blicken wir zuerst auf die „Ernährungsrealität“, also den Nahrungsmittelkonsum. Vergleichbares Datenmaterial hierzu ist für das 19. Jahrhundert selten, denn eine Konsumstatistik der Haushalte unterschiedlicher Klassen entwickelte sich erst langsam, konzentrierte sich anfangs lediglich auf einzelne Haushalte, dann Berufe, weitete sich erst nach 1900 auf die gesamte Reichsbevölkerung aus. Betrachten wir die 1920er Jahre, so waren die Unterschiede beim Brot-, Fleisch-, Ersatzkaffee-, Eier- und Milchkonsum (in dieser Reihenfolge) am geringsten, also bei gängigen landwirtschaftlich produzierten Handels- und Handwerkswaren mit geringem Verarbeitungsgrad. Doch der Konsum in den Großregionen variierte beim Brot immerhin um 28 %, bei Eiern bereits um mehr als 100 %. Kartoffeln wurden in Pommern mehr als zweieinhalb Mal so häufig verzehrt wie in Bayern, deutlich größer waren die Unterschiede bei Butter, Kolonialkaffee oder aber Käse. Fisch variierte um mehr als das Dreifache, Teigwaren wurden im Süden fünfmal häufiger als in Ostdeutschland verwandt. Allgemein gesprochen lag der Konsum der Hauptnahrungsmittel auf relativ ähnlicher Höhe, während die Unterschiede bei seltener verzehrten Nahrungsmitteln stärker ausgeprägt waren. Regionale Unterschiede waren trotz einer insgesamt beachtlichen Integration in den Welthandel und trotz eines deutlich über 50 % liegenden Anteils gewerblich verarbeiteter Lebensmittel beträchtlich, prägten die Speisen und Mahlzeiten stärker als Schicht und Geschlecht. Die Besonderheiten regionaler Küchen zeigten sich daher weniger bei den Hauptnahrungsmitteln als bei einzelnen Produktgruppen. Fleisch wurde in recht ähnlicher Menge verzehrt, bei Wurst waren die Unterschiede schon deutlich größer, variierten dann noch stärker bei Schweine- bzw. Rindfleisch. Tierische Fette, insbesondere Speck und Schmalz, waren dagegen nicht für das Deutsche Reich, sondern nur für einzelne Regionen üblich. Anders ausgedrückt: Je differenzierter man Nahrungsmittel betrachtet, desto größer werden die regionalen Unterschiede. Das dürfte noch stärker bei den hier nicht berührten Speisen oder gar Mahlzeiten gelten.

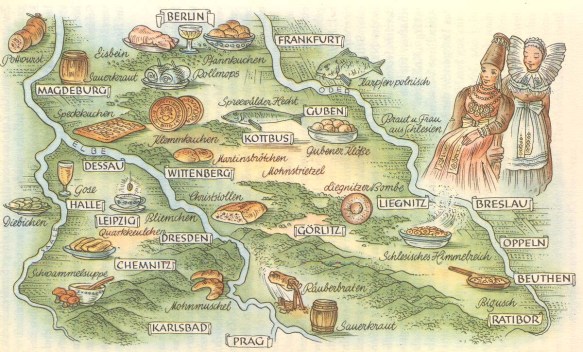

Regionale Speisen – eine kulinarische Landkarte Mitteldeutschlands in den 1950er Jahren (Hans W. Fischer, Das Leibgericht, Hamburg 1955, 234)

Auch für die Zeit nach dem 2. Weltkrieg galt, dass regionale Unterschiede in Deutschland bedeutsam blieben – auch wenn wir über das Ausmaß mangels belastbarer Statistiken wenig Genaues sagen können. Bei Fisch, Milch und Kartoffeln bestand noch in den 1980er Jahren ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. Alkohol, Nährmittel (wie Nudeln) und Fleisch wurden im Süden wesentlich häufiger genossen als im Norden. Die Unterschiede zwischen Ost und West waren demgegenüber geringer: Im Osten wurde insgesamt fetter gegessen, mehr und vor allem hochprozentiger Alkohol getrunken, mehr Kartoffeln, Schweinefleisch und Brot sowie weniger Gemüse gegessen. Regionale Verzehrsunterschiede schliffen sich allerdings weiter ab, nicht zuletzt durch eine rasch wachsende Zahl von Migranten. Doch sie sind nicht verschwunden, denn sie werden nicht nur von Gewohnheit und Geschmack getragen, sondern auch vom Handel und der Gastronomie. Die meist einfachen, auf regionalem Anbau gründenden regionalen Küchen wurden durch allseits verfügbare Industrieprodukte nicht einfach nivelliert, vielmehr fand parallel eine wechselseitige Diffusion regionaler Küchen statt. Deutsche Einheitskost gab es nie, gibt es nicht, wird es nicht geben. Die Globalisierung zerstört(e) regionale Besonderheiten eben nur bedingt. In Marktgesellschaften werden sie vielmehr gepflegt, dienen der Vermarktung und Wertschöpfung, verbreiten sich überregional.

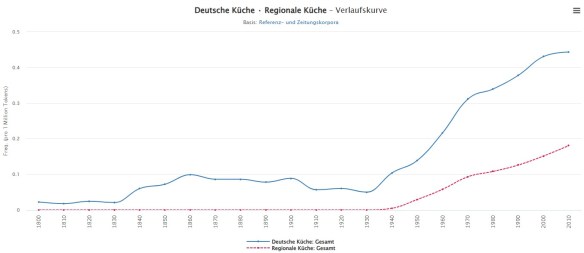

„Regionale Küche“ als ein historisch neuartiges Phänomen: Worthäufigkeiten auf Basis des Textkorpus des Digitalen Wörterbuches der deutschen Sprache 1800-2019 (DWDS.de)

Damit kommen wir zur zweiten Ebene der regionalen Küche, die sich weniger im Bauch als vielmehr im Kopf findet. Regionale Küche wurde von etwas Normalem zu etwas Besonderem, zur vermarktbaren Spezialität. Regionale Nahrungsmittel und Speisen etablierten sich als solche seit dem späten 19. Jahrhundert in der Gastronomie und im Versandhandel, seit der Zwischenkriegszeit auch im ladengebundenen Handel, wurden mit dem Massentourismus dann ein zentrales Werbeargument. Während heutzutage die Region demnach Teil der Werbesprache und des Urlaubserlebnisses ist, uns ein Gefühl der Nähe und des Vertrauten bietet, von Frische und Eigenem kündet, ist der Wortstamm „Region“ relativ neu; im Gegensatz zu „Provinz“, „Landschaft“ oder „Landsmannschaft“. Er tauchte vermehrt erst in den 1930er Jahren auf, war paradoxerweise Ausdruck der Zentralisierungsbestrebungen des Nationalsozialismus. Vor dem Hintergrund einer strikten, auf Wehrfähigkeit ausgerichteten Ernährungspolitik wurden regionale Küchen systematisch erforscht, denn nur so glaubten Ökonomen und Verwaltungsbeamte eine effiziente Versorgung in Frieden und Krieg sicherstellen zu können. Nationalsozialistische Volkskundler verbanden regionale Ernährungsweisen mit völkischen Charakteristika, koppelten empirische Forschung mit rassistischen Deutungsmustern, ergänzten und vertieften das kulinarische Wissen in Gastronomie und Kochbuchliteratur. Wirklich bedeutsam wurde „Region“ jedoch erst in den 1950er Jahren; nicht zuletzt mit dem Verweis auf die verlorenen Regionalküchen des Ostens und die neu zu gewinnenden Nationalküchen der nicht deutschen Welt. Von „Deutscher Küche“ war längst nicht mehr die Rede angesichts der geteilten und zerstückelten Nation. „Region“ wurde dagegen seit den 1960er Jahren zu einem Modebegriff, beherrschte damals vor allem die Planungssprache. Abseits solcher Kopfgeburten erfuhr „Region“ seit Anfang der 1970er Jahre eine neue Renaissance als Ausdruck von Heimat und Herkunft. Nostalgie und Ökologie, später Ostalgie und Bio-Boom mögen als Stichworte genügen. Sie boten ideale Anknüpfungspunkte für die Vermarktung von Lebensmitteln, ermöglichten Nischenanbietern und Direktvermarktern den Markteintritt. Seit den 1990er Jahren wurden solche Initiativen staatlich systematisch gefördert. Sie kennen gewiss einige der zahlreichen geographischen Herkunftsbezeichnungen, die seitens der EWG seit 1962 geregelt und seither von der EU vielfach präzisiert und erweitert wurden. Die meisten sind – wie etwa beim Salzwedeler Baumkuchen – historisch luftig.

Herkunft als Produktinformation im Feinkosthandel (Allgemeine Hausfrauen-Zeitung 1, 1878/79, 20)

Herkunft bezeichnete im späten 19. Jahrhundert jedoch die vielfältigen Verbindungen von Produkten und Orten bzw. Regionen – und vielfach nicht mehr. Braunschweiger, Göttinger, Gothaer, Frankfurter oder Regensburger Würste mochten unterschiedlich sein, bezeichneten aber just Würste aus unterschiedlichen Städten. Während zahlreiche regionale Spezialitäten kamen und gingen – Cuxhavener Sprotten oder Weimarer Lebkuchen verschwanden einfach vom Markt – etablierten sich andere regional auch im stationären Ladenhandel, etwa Bremer Kladen, Dresdner Stollen, Paderborner Brot oder Harzer Roller (Weichkäse, nicht Kanarienvögel). Parallel drangen regionale Speisen in der Gastronomie vor, wurden um 1900 dann auch zunehmend normiert. Wirtshäuser und Gaststätten haben eine bis weit in die frühe Neuzeit zurückreichende Geschichte, doch Restaurants, Speiserestaurants mit Wahlmöglichkeiten, entstanden im Deutschen Reich in größerer Zahl erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Sie standen, das Fremdwort ist sprechend, vielfach noch ganz im Bann der Grand Cuisine, boten einer zahlungskräftigen Kundschaft erwartbare Speisen der internationalen Hotelküche. Allerdings ergänzten sie diese um regionale Spezialitäten. Hamburger Aalsuppe und Teltower Rübchen, Königsberger Klopse oder das Wiener Schnitzel traten als Stellvertreter einer nur imaginierten regionalen Küche auf die Speisekarten, erlaubten dem Touristen ein Kosten des Fremden. Parallel zu dem wachsenden Binnentourismus vieler Bürger entstanden Restaurants auch abseits der Herrschaftssitze und Verkehrszentren. Sie boten gängige, ehedem häuslich zubereitete Speisen, vermarkteten sie jedoch als regionale Spezialitäten. Pfefferpotthast, Himmel und Erde, Stielmus mit Pökelfleisch hieß es dann in westfälischen Restaurants und dann auch Gaststätten, während man in Hamburg gebratene Scholle, Labskaus und gefüllten grünen Hering essen konnte. Solche Speisen fanden sich zunehmend auch an anderen Orten und Regionen, teils leicht variiert, teils anderen Regionen zugeschrieben.

Hamburger Aalsuppe als regionale Speisenmarke (Das Magazin 9, 1932/33, Nr. 98, 78)

Nachdem wachsende Märkte im 19. Jahrhundert die in Agrargesellschaften zwingende Begrenzung auf lokale und regionale Nahrungsmittel aufbrachen, erlaubten Versandgeschäfte und Restaurants deren Neudefinition. Sie erfolgte auf der Ebene von Produkten und Speisen, riss diese aber aus den Alltagszusammenhängen einer Küche heraus. Regionale Küchen wurden in „regionale Küchen“ umgewandelt, die durch recht beliebige Isolate charakterisiert wurden. Diese Neudefinition war nicht beliebig, sondern stand ansatzweise gegen den realen Bedeutungsverlust regionaler Küchen und das noch moderate Abschleifen regionaler Verzehrsunterschiede. Regional rückgebundene Produkte und Speisen standen für Urtümlichkeit und Authentizität, für Gemeinschaft und erwartbaren Genuss. Sie standen scheinbar gegen die Trends der Internationalisierung, gegen die Dominanz nationaler und internationaler Gütermärkte, gegen die entzauberte, säkulare Welt, gegen die im Restaurant sich widerspiegelnde Mobilität und den Bedeutungsverlust der heimischen Familienküche. Zugleich aber waren derartige „regionale Küchen“ Bestandteile der Zernierung just der regionalen Küchen, denn Herkunft wurde konsumierbar, war Teil eines ortsunabhängigen genüsslichen Pickens und Probierens ganz unterschiedlicher Angebote.

Ein Zukunftsbild 1923: Ausländische Küchen als Problem (Ulk 52, 1923, Nr. 31, 4)

Die regionalen Speisen fanden ab einem gewissen Bekanntheitsgrad Eingang in die allgemeinen Kochbücher. Das betraf sowohl Klassiker der internationalen Hochküche, als auch der „regionalen Küchen“ des deutschen Raums. Kochbücher wurden so Stätten stereotyper Völker- und Stammeskunden. All dies wiederholte und intensivierte sich seit den 1950er Jahren, als der Massentourismus die gängigen Angebote der ausländischen Restaurants immer stärker integrierte und so nachholende Urlaubserlebnisse oder aber ein einfaches Schwelgen in Träumen über ferne Köstlichkeiten erlaubte. Dass es sich dabei nur selten um originäre Rezepte handelte, zeigten schon die regionalen Angebote aus deutschen Landen. Herkunftsregionen und Lebensorte bildeten dadurch immer weniger den Rahmen für das eigene Essen. Stattdessen erhöhte sich die Zahl der Länder, Regionen und Orte, von deren Eigenarten man kosten konnte. Das war dienlich, nicht nur für Bewohner kulinarisch weniger verwöhnter Gegenden. Umfassende Kommerzialisierung und Verwissenschaftlichung führten zu einem wachsenden Angebot voller Wahlmöglichkeiten.

Internationalisierung II: Die Durchdringung der Angebote und Haushalte

Die Vermarktung von Herkunft und zerbrochenen regionalen Traditionen ist Teil eines „ästhetischen Kapitalismus“ (Gernot Böhme). Verwissenschaftlichung und wirtschaftliche Homogenisierung gehen dabei einher mit ästhetischer und symbolischer Differenzierung, sei es bei Produkten und Speisen, sei es bei Küchen. Diese haben ihre Funktion, auch ihren kulturellen Sinn. Doch während sich im Kopfe vieler Konsumenten immer neue kulinarische Regionen und Nationen etablierten, war die Produktion von Lebensmitteln vornehmlich von wissenschaftlichem, technischem und ökonomischem Wissen geprägt. Dieses gründete auf den Erkenntnissen des 19. Jahrhunderts, differenzierte und erweiterte sie, schuf damit ein Lebensmittelangebot bisher unbekannter Vielfalt.

Urbane Schnellküche in der Zwischenkriegszeit (Die Damen Illustrierte 30, 1927, H. 14, 20)

Hauptlinien müssen genügen: In der Zwischenkriegszeit wurde das chemisch-physiologische Wissen durch die Entdeckung der Vitamine und die physiologische Erkundung der Mineralstoffe beträchtlich ergänzt. Dies führte nicht nur zu einer wachsenden Bedeutung von Obst, Gemüse und Frischkost für eine gesunde Ernährung, sondern hatte beträchtliche Auswirkungen auf die Konservierung von Lebensmittel. Die Hitzeführung bei der Konservenproduktion, aber auch bei der Pasteurisierung von Milch wurde schonender, erlaubte schmackhaftere Produkte. Lebensmittel wurden zunehmend sensorisch getestet, Marktforschung erkundete seit den späten 1920er Jahren ansatzweise Interessen der Konsumenten. Wichtiger noch waren neue, im Ersten Weltkrieg mit hohem Forschungsaufwand geförderte Konservierungstechniken, insbesondere die Trocknung, die Kühlung und das Tiefgefrieren. Das erlaubte neuartige Lebensmittel, etwa den gefriergetrockneten Nescafé. Tiefkühlkost etablierte sich in Deutschland in den späten 1930er Jahren, mochte die Zahl der Kühlaggregate in den Läden auch noch gering sein und der Militärbedarf vorrangig befriedigt werden. Dies ging einher mit immer stärker in Pappe, Papier und Bleche verpackten Markenartikeln (fast 50 % des Edeka-Umsatzes in den 1930er Jahren) sowie ersten Kunststoffverpackungen wie Cellophan. Wichtiger noch waren Veränderungen in der Lebensmittelindustrie selbst, wo Zwischenprodukte für Gebäcke, Suppen, Saucen und die Gemeinschaftsverpflegung das Lebensmittelangebot länger haltbar und preiswerter machten. Die Distanz zwischen Herstellung und Verzehr wuchs beträchtlich, das Wissen um Gehalt und Qualität des Angebotes wurde zu einem wachsenden Problem, das sich seither in immer neuen Debatten über die Verschlechterung der Alltagskost und die „Entwertung“ der Nahrung niederschlug.

Trockengemüse für Großküchen (Fritz Bein, Der Feldkochunteroffizier, Berlin 1943, 274)

Während des Zweiten Weltkriegs beschleunigten sich diese Tendenzen, denn die Millionenheere waren vielfach auf verarbeitete Lebensmittel angewiesen. „Austauschstoffe“ wie Eipulver, Molkepräparate oder neue sojabasierte Konserven wurden üblich, Kartoffelflocken und Trockengemüse, ebenso – als Ausgleich – Vitamin- und Mineralstoffpräparate. Einige Erfolgsprodukte der Wirtschaftswunderzeit, etwa die Pfanni-Grundmasse für Klöße und Reibekuchen, standen in dieser wissenschaftlichen Tradition.

Blick in einen großen Selbstbedienungsladen (So baut man heute. Ruhr, Rheydt 1960, s.p.)

In der Nachkriegszeit verstärkte sich die gewerbliche Lebensmittelproduktion beträchtlich. 1958 lag ihr Anteil bereits bei mehr als drei Vierteln des Gesamtmarktes. Unverarbeitet waren noch vorrangig Kartoffeln und Eier, gering verarbeitet Obst, Gemüse und Fleisch. Der Trend hin zu stetig verfügbaren Lebensmitteln wurde durch die in den späten 1950er Jahren sich in West- und Ostdeutschland rasch durchsetzende Selbstbedienung beschleunigt. Sichtverkauf ersetzte die Bedienungstheke, der Käufer übernahm frühere Aufgaben der Verkäufer. Dadurch änderten sich die Waren selbst, lose Angebote nahmen rapide ab. Die Läden wurden stetig größer, die sich in den 1960er Jahren etablierenden Super- und Verbrauchermärkte bildeten neuartige und zunehmend ästhetisierte Kunstwelten des Verkaufs. Kunststoffverpackungen setzten sich durch, Glas– und Verbundverpackungen machten die Angebote attraktiver. Die angebotene Warenzahl stieg von wenigen Hundert Anfang der 1950er Jahre auf fast 3.000 um 1970 und ca. 6.000 um 1990. Zugleich änderte sich die Struktur der Sortimente: Getränke und Trockenprodukte legten stark zu, Tiefkühlkost wurde, ebenso wie Konserven, Alltagsware. Mit der Technisierung der Läden und der Lieferwagen konnten dann aber auch zunehmend Frischwaren, insbesondere Obst und Gemüse, integriert werden. Diese kamen zunehmend aus dem europäischen Ausland, obwohl für einheimische Waren massiv geworben wurde („Aus deutschen Landen frisch auf den Tisch“).

All dies waren internationale Trends, Teil einer Verwestlichung (in der DDR auch einer Veröstlichung) des Lebensmittelangebotes. Parallel nahm die Bedeutung der Außer-Haus-Verpflegung deutlich zu. Anfang der 1960er Jahre flossen etwa 10 % der Nahrungsaufwendungen in dieses Segment, in den 1970er Jahren waren es dann mehr als 20 %. Während anfangs Kantinen und Gaststätten dominierten, gewann seit den 1960er Jahren die Systemgastronomie an Bedeutung („Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald“), seit Anfang der 1970er Jahre auch Fast-Food-Ketten wie McDonald’s. Parallel entstand erst ein Gaststätten-, dann auch ein Fast-Food-Angebot ausländischer Speisen. Getragen von Urlaubsreisen und „Gastarbeitern“ erweiterten sie die Wahlmöglichkeiten um „authentische“ italienische, jugoslawische, spanische und dann auch türkische Angebote. Lieferdienste und vom Lebensmittelhandel betriebene Stehcafés, Backshops und Grillcenter ergänzten in den 1980er Jahren dieses Angebot um schwerpunktmäßig „heimische“ Produkte. Nicht Burger und Pizza, Döner und Sushi dominierten den deutschen Fast-Food-Markt, sondern belegte Brötchen, Würstchen aller Art, Suppen oder Pommes frites.

Norwegische Cremesuppe: Exotik aus Tüte und Konserve (Spezialitätenküche, Köln 1973, n. 16)

Wichtig ist es, die wissenschaftlichen und technischen Grundlagen all dieses Innovationen nicht deshalb zu vergessen, weil es sich um lange zuvor angelegte Veränderungen handelte. Die landwirtschaftliche Produktion wurde chemisiert, maschinisiert und kapitalisiert. Seit Mitte der 1950er Jahre zunehmend durch Zollschranken abgesichert und mit massiven Subventionen auf europäische Plangrößen gelenkt, wurden Bauern zunehmend reine Rohstofflieferanten. Ihre Produktion war von abstrakten Parametern wie Bodenzusammensetzung, Klimazonen, Zuchtzielen und Handelsklassen stärker geprägt als von Herkunft oder Region. (Futter-)Mais wurde um 1960 in Deutschland kaum angebaut, vierzig Jahre später schon 400.000 Hektar damit bepflanzt. Die gewerbliche Lebensmittelproduktion konzentrierte sich zunehmend auf Angebote mit hoher Nährstoffdichte, schmackhaft und vor allem einfach zu handhaben. Dies spiegelte eine sich veränderte Arbeitswelt, längere Fahrtwege, vor allem aber die verstärkte Integration der bürgerlichen Frauen in den gewerblichen Arbeitsmarkt. Instantprodukte beschleunigten die Getränke- und Speisenzubereitung seit den späten 1950er Jahren. Die damaligen Fertiggerichte – anfangs vor allem eingedost – wurden in den 1960er Jahren durch tiefgekühlte und vorgekochte Speisen in Aluminiumschalen und Kunststoffbeuteln abgelöst, die teils nur noch erhitzt werden mussten. Tiefgekühlte Hähnchen konnten schnell gebacken werden, standen zugleich für massive Veränderungen in der Tierhaltung. Komplettmenüs wurden ergänzt durch vorgeputzte und unmittelbar kochfertige Teilkomponenten, etwa Spinat oder Mischgemüse. Diese Convenienceprodukte – man sprach in den 1960er Jahren von der „Bequemlichkeitswelle“ – prägten zunehmend den Küchenalltag und die Rezepte der Kochbücher. Massive Wachstumsraten gab es dann wieder in den 1980er Jahren mit dem Angebot preiswerter Tiefkühlpizzen und gefrorenen Komplettmenüs fern der Aluminiumverpackung.

Verfügbarkeit und Sicherheit: Fertiggerichte in Kunststoffverpackungen der Folienfabrik Forchheim (Absatzwirtschaft 9, 1966, 521)

Dazwischen standen zwei bis heute prägende Veränderungen, nämlich die zunehmende Aromatisierung und die wachsende Bedeutung von Lightprodukten. Mittels Gaschromatographen wurde es seit den 1950er Jahren relativ einfach, Aromenspektren zu analysieren und synthetisch nachzubilden. 1970 gab es etwa 1.100 künstliche Aromastoffe, mit denen es möglich war, Geschmacksdefizite im Angebot ansatzweise zu korrigieren, zugleich aber neuartig schmeckende Waren, etwa Kaugummi, Limonaden oder Speiseeis anzubieten. Um 1980 waren ein Achtel, um 2000 ein Fünftel aller Lebensmittel aromatisiert. Dazwischen lag ein weiterer technologischer Schub, nämlich die Verdrängung künstlicher Aromastoffe durch „natürliche“ und „naturidentische“ Substitute. Auch Lightprodukte profitierten von dem dahinter sichtbaren Trend hin zu „gesünderen“ Angeboten, der in den 1990er Jahren mit den „Functional Food“ nochmals eine paradoxe Steigerung erfuhr. Anders als im späten Kaiserreich wurden nun jedoch nicht allein Genussmittel entgiftet, wenngleich sich „leichtere“ nikotinarme Zigaretten in den 1960er Jahren, „nikotinfreie“ ab 1974 und „alkoholfreie“ Biere ab 1979 etablieren konnten. Die neuartigen Lightprodukte waren dagegen zucker- und fettreduziert. Süßstoffe gewannen an Bedeutung, Halbfettmargarine erlaubte kalorienreduzierte Ernährung ohne Reduktion des Streichfetts. Die virtuose Steuerung des Fettgehaltes erlaubte zudem zahlreiche neue Diätprodukte und eine sich ausweitende Palette von Käsearten.

Kalorienarm und körperformend: Reformwaren Anfang der 1970er Jahre (Hamburger Abendblatt 1972, Nr. 150 v. 1. Juli, WJ2)

Hier bis zur Gegenwart fortzusetzen wäre einfach. Doch just diese teils schon wieder mit Patina versehenen Lebensmittel einer kaum vergangenen Vergangenheit verdeutlichen die Härte des Bruchs mit der Tradition. Dies gilt auch, weil die massive Technisierung der Haushalte seit den 1960er Jahren die zuvor noch beim Handel und der Gastronomie endenden Versorgungsketten nun bis in den Haushalt verlängert hat. Kühlschränke, Tiefkühlgeräte, Elektroquirle, Küchenmaschinen und Mikrowellen waren Vorleistungen, ohne die ein beträchtlicher Teil des Lebensmittelangebotes heute gar nicht mehr zu nutzen wäre. Die Wahlmöglichkeiten gründeten zugleich auf die seit dem 19. Jahrhundert etablierten, sich im 20. Jahrhundert dann durchsetzenden Versorgungsgüter Wasser, Gas, Elektrizität inklusive deren Abfuhr – all dies war vor 200 Jahren kaum denkbar, mochte man Brunnen und Quellen auch romantisch besungen haben.

Bestimmen Sie über Ihr Essen, Ihre Ernährung?

Sie, verehrter Leser, verehrte Leserin, bestimmen selbstverständlich darüber, was sie essen. Doch Ihre Freiheit folgt zugleich dem bekannten Bonmot Friedrich Engels (1820-1895), dass Freiheit „Einsicht in die Notwendigkeit“ ist. Sie können sich heute nur noch unter immensen Kosten „selbst“ versorgen, würden als eremitischer Sonderling gelten, würden Sie dies tun. Und dafür gibt es Gründe, die der Publizist Wolfgang Pauser vor zwei Jahrzehnten provokant zuspitzte: „Traditionelle Ernährung ist nicht gesund, Natürlichkeit hat keine Tradition, Regionalität ist nicht natürlich und Kochen überhaupt der Inbegriff der Künstlichkeit“ (Die ›regionale Küche‹. Anatomie eines modernen Phantasmas, Voyage 5, 2002, 10-16, hier 10).

Als Historiker scheint es mir daher sinnvoll, das heutige Angebot mit gebührender Distanz zu betrachten, nicht aber einer schon im späten 19. Jahrhundert gebrochenen Tradition nachzujagen. Abseits der vielen zuvor ausgebreiteten Entwicklungen möchte ich Sie abschließend daher auf zwei Aspekte unseres heutigen Essens hinweisen, die Ihnen vielleicht als Rüstzeug für selbstbestimmte Distanz und reflektierte Wahl dienen können.

Erstens ist die moderne Ernährung durch semantische Illusionen gekennzeichnet. Hinter diesem sperrigen Begriff verstehe ich all die vielfältigen und stets widersprüchlichen Aussagen über den Wert des Essens, der Ernährung. Es scheint paradox, doch während wir völlig andere Lebensmittel, völlig andere Lebenszuschnitte als die Menschen vor 200 Jahren haben, nutzen wir vielfach noch die Sprache dieser Zeit. So als wären Kartoffeln um 1800 mit heutigen Kartoffeln gleich zu setzen. Wissenschaft und Wirtschaft haben mit der Tradition der vorindustriellen Zeit gebrochen, doch sie nutzen vielfach noch die Sprache der Alltagsernährung, um ihr Wissen und ihre Angebote marktgängig und nachvollziehbar anbieten zu können. Dies steht quer zu den ebenfalls bestehenden Fachsprachen der Wissenschaften und auch der Wirtschaft. Sprache wurde und ist heute Teil einer kommerziellen Inszenierung, während Forschung und Marketing nicht nur die vielfältigen Nahrungsstoffe anders benennen, sondern gar von so bekannten Begriffen wie „Vitaminen“ längst abgekommen sind. Ein stetig verfügbares, sich von „Küchen“, von Raum und Zeit längst emanzipiertes Lebensmittelangebot bedarf der kontinuierlichen Sinngebung und Ästhetisierung, um in den Märkten des Wissens und der Produkte bestehen zu können. Wir sahen, dass das Attribut „deutsch“ sich für die Küche des 19. Jahrhunderts nicht hat durchsetzen können. Wir sahen, dass der Wortstamm „Region“ erst im 20. Jahrhundert aufkam, doch in völlig verkürzter Form weiter fleißig Urstände feiert. Fragen wir weiter, nach dem Gehalt von anderen mit Ernährung und Essen stets verbundenen abstrakten Begriffen wie „Kraft“, „Qualität“, „Frische“, „Gesundheit“, „Genuss“ oder gar „Natur“. Unsere wahrlich schwere Aufgabe wäre dann, die den Lebensmitteln und Speisen verloren gegangenen Kontexte genauer zu benennen, ihnen Geschichte, Ernst und Wahrheit zu verleihen. Um selber wählen zu können, wäre eine Sprache zu entwickeln, die mehr enthält als ahnende Sehnsucht nach dem „Guten“, „Echten“, „Urtümlichen“, nach „Bio“, „klimaneutral“ oder „vegan“.

Heutige „Naturkost“, „bio“ und „vegan“ (Schrot & Korn 2023, Nr. 1, 34)

Zweitens steht auch dieses Nachsinnen über die gebrochene Macht der Tradition in ähnlichen Verwendungszusammenhängen, denen in einer wissenschaftlichen, kommerzialisierten Welt und einer auf Enthäuslichung ehedem umfassend häuslicher Praktiken gründenden Alltagspraxis kaum mehr zu entkommen ist. Die französischen Soziologen Luc Boltanski und Arnaud Esquerre haben dazu vor wenigen Jahren den Begriff einer „Bereicherungsökonomie“ geprägt, der uns abschließend helfen kann, die Beharrungskraft traditioneller und räumlicher Vorstellungen in unserem Kauf- und Essalltag zu verstehen. Demnach ist ein nicht unwichtiger Teil der heutigen Wirtschaft nicht mehr mit der Produktion von Gütern oder einschlägigen Dienstleistungen beschäftigt. Nicht allein Massenproduktion bestimmt unser Wirtschaften, Leben und Essen, sondern zugleich die Schaffung von Exklusivität. Lokale, regionale, vielfach auch nationale Traditionen werden neu belebt, revitalisiert, um dadurch Wertschöpfung zu ermöglichen. Aus altem stinkendem Käse wird ein Produkt voller Charakter, aus der Härte der handwerklichen Fron das vorbildhafte Schaffen des einfachen Könners. Dies ist ein Geschäft mit Vergangenheit, bei dem unter Verweis auf die verlorenen Welten der vorindustriellen, teils auch der hochindustriellen Zeit Besonderheiten der Alltagskultur, der Speisen und der Nahrungsmittel hervorgehoben werden, die es dann zu kultivieren und zu verfeinern gilt, um sie zu retten, zu Marken aufzubauen, auf Festivals zu präsentieren, sie landlüstig zu beschreiben und als Ziel eines kultivierten Tourismus anzuempfehlen. Vergangene, nicht mehr existierende Küchen werden so zu Habitaten, zu Verfügungsräumen einer wissenden und zahlungskräftigen Elite. In der gesellschaftlichen Breite führt dies zu bemerkenswerten Wandlungen, zum Spielen mit längst zerbrochenen Traditionen: Vor 200 Jahren knappe und begehrte Nahrungsmittel wie Fleisch werden heute von den höheren Schichten verstärkt gemieden, scheinen Kennzeichen fehlender Moral unaufgeklärter Unterschichten. Biokost und Slow Food-Aktivisten knüpfen an ein vielfach imaginäres lokales, bäuerliches Erbe an, während die Oberschicht sich vor 200 Jahren an transportintensiven kolonialen Produkten und den Angeboten der französischen Hochküche labte (also an internationalen Kostformen). Auch diese ist heute in Form von Fast Food Bestandteil der Billigkost der Unterschichten (Curry, Burger, Pizza).

Tradition ist, so hieß es anfangs, nichts Organisches, Originäres, sondern ein steter Überlieferungsfluss, die Weitergabe von Wissen um Alltagsbewältigung, um Herkunft und Identität. Neues mit Rückgriff auf eine einseitig gedeutete Vergangenheit zu schaffen, scheint mir nicht sinnvoll zu sein. Weder semantische Illusionen, noch eine wie immer artikulierte Bereichungsökonomie werden uns helfen, die Aufgaben des Tages zu bewältigen, gar selbst mitzubestimmen, was wir essen. Dazu sind einfache Frage wissend und bohrend zu stellen: Wer setzt die Strukturen unseres Essens, unserer Ernährung? Wer besitzt dabei Entscheidungsmacht? Wem nutzt dies? Und schließlich: Ist das in Ihrem, in meinem Sinne? Finden wir hierauf Antworten, so könnten an die Stelle von Trauerarbeit über gebrochene Traditionen vielleicht neue Traditionen treten.

Uwe Spiekermann, 30. Dezember 2023

Der Text ist eine überarbeitete, erweiterte und mit zusätzlichen Abbildungen versehene Version von Uwe Spiekermann, Traditionsmythen: »Deutsche Küche« zwischen Nation, Region und Internationalisierung, in: Gunther Hirschfelder (Hg.), Wer bestimmt, was wir essen? Ernährung zwischen Tradition und Utopie, Markt und Moral, Stuttgart 2022, 24-49.

Das Thema des Beitrages wurde unlängst auch von der Spiegel-Redakteurin Katja Iken aufgegriffen. Unter dem Titel „»Nationalpudding« mit Schildlaus und Schokolade“ finden sich zudem Einschätzungen der Erfurter Köchin Maria Groß, des Volkskundlers Gunther Hirschfelder und meiner Wenigkeit (Spiegel Geschichte 2024, Ausg. 1, 38-44).

Pingback: Spätzle – Werden und Wandel einer Regionalspeise | Uwe Spiekermann

Pingback: Porter, Schwindel und Bankrott – Johann Hoffs Scheitern im Biermarkt der Gründerzeit | Uwe Spiekermann

Pingback: Aufbruch in die Konsumgesellschaft. Das deutsche Kaiserreich als Experimentierfeld moderner Konsummodelle | Uwe Spiekermann

Pingback: Gift im Zucker!? Der Skandal um die Ultramarinfärbung 1856 | Uwe Spiekermann

Pingback: Verbrauchslenkung vor dem Zweiten Weltkrieg: „Roderich, das Leckermaul, und Gemahlin Garnichtfaul“ im Kontext | Uwe Spiekermann

Pingback: Interessengeflechte: Deutsche Ernährungspolitik zwischen Agrarpolitik, Verbraucherschutz und Gesundheitsfürsorge im 20. Jahrhundert | Uwe Spiekermann

Pingback: Die Seele Deutschlands entdecken: Wie Sie die wahre Kultur einer Region entschlüsseln