Seit Januar 2023 kämpft der grüne Ernährungsminister Cem Özdemir publikumswirksam gegen die Dickmacher der Industrie. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, soll die an Kinder gerichtete Werbung für zu süße, zu fette und zu salzige Waren eingeschränkt werden, da sie zu einem ungesunden Lebens- und Ernährungsstil verführt. [1] Im Februar folgte ein Gesetzentwurf, der mittlerweile völlig verwässert ist – und als solcher wohl irgendwann vom Bundestag verabschiedet werden wird. [2] Derartige Werbeeinschränkungen für Süßwaren & Co. stehen in einer weit zurückreichenden Tradition von Jugendschutz und Kindererziehung. Schon Özdemirs Vorgänger haben sich an ähnlichen Schutzmaßnahmen versucht, sind gescheitert, mussten Kompromisse eingehen. [3] Und weit länger zurück reichen staatliche und insbesondere familiäre Debatten über das Schickliche, Gebotene und Erforderliche im Umgang der Kinder und Jugendlichen mit den süßen Verlockungen, mit den nicht immer klaren Erfordernissen einer gesunden Ernährung.

Für einen Historiker klingen diese stets engagiert geführten Debatten altvertraut: Schon Johann Peter Frank, Fackelträger der „medizinischen Polizei“ und der Sozialhygiene, fragte vor mehr als zwei Jahrhunderten: „Wäre es nicht besser den Verkauf solcher Naschwaaren besonders durch Fremde, gänzlich zu untersagen, und das ungesunde Zeug, wenn es von jemanden feil getragen würde, wegzunehmen?“ [4] Selbstverständlich, war die wohlmeinende Antwort – und das zu einer Zeit, in der das „Süße“ eine seltene Ausnahme war: Zucker war damals ein adeliges und bürgerliches Privileg, Honig ein aufwändiges und teures Hilfsmittel für die Bürger- und die Bauernfrau, für den Lebzelter. Um 1800 wurde hierzulande pro Kopf jährlich ein Kilogramm Zucker verzehrt, ein Wert, der sich in den folgenden fünfzig Jahren verdoppeln und bis 1913 verzwanzigfachen sollte. [5] Die Debatte über den rechten Umgang der Kinder (und der Erwachsenen) mit der durch die heimische Rübenzuckerindustrie kaum beworbenen und (in Preußen) von 1841 bis 1993 vernehmlich besteuerten Süße nahm daher schon im 19. Jahrhundert breiten Raum ein. Doch erst mit der Entwicklung sowohl einer modernen Ernährungswissenschaft, der Reformpädagogik als auch der Verbreiterung der Süßwarenangebote entstand im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts eine Konsumwelt, deren Konturen denen unserer Gegenwart entsprechen.

Süßwaren werden hierzulande von 60.000 Industriebeschäftigten produziert, das Inlandsangebot betrug 2022 2,64 Mio. Tonnen. [6] Handwerkliche Produkte kommen hinzu. Die Produzenten verstehen ihr Angebot als Ausdruck der Wünsche der Käufer. Sie verweisen auf eine Produktpalette mit zahlreichen zucker-, fett- oder salzreduzierten Angeboten. Süßwaren gäbe es mit Eiweiß und Ballaststoffen angereichert, gluten- oder laktosefrei, auch als vegetarische und vegane Optionen. [7] Erwachsene, aber auch Kinder und Jugendliche, könnten demnach selbstbestimmt wählen. Werbeverbote würden nicht nur keinen Beitrag zu einer gesunden Ernährung leisten und Arbeitsplätze gefährden, sondern letztlich Informationen über die breite Palette „guter“ Süßwaren unterdrücken.

Die folgenden Ausführungen werden sich nicht in das Getümmel ritualisierter Gegenwartsdebatten begeben. Sie werden sich stattdessen mit deren historischen Wurzeln beschäftigen. Das ist wichtig, denn in modernen, stets auf „Zukunft“, auf die „Verbesserung“ gerichteten Gesellschaften gelten Herkunft und Entwicklungspfade wenig. Sie gilt es gemeinhin zu brechen, zu nutzen oder zu bewahren – nicht aber in ihrer Bedeutung zu reflektieren.

Das Erbe des langen 19. Jahrhunderts: Kinderernährung und Naschwaren

Kinder galten teils bis ins 20. Jahrhundert hinein als kleine, unfertige Erwachsene. Die „Kindheit“ war ein möglichst rasch zu überwindendes Zwischenstadium, voller Launen und Irrungen. Eltern hatten die Aufgabe, ihre Kinder auf diesem Weg anzuleiten, sie mit Grundfertigkeiten auszustatten, sie arbeitsam und fleißig, fromm und sparsam zu machen, sie zugleich einzubinden in die bäuerliche Ökonomie und die Alltagszwänge einer Subsistenzwirtschaft. Kindheit setzt ein gewisses Wohlstandsniveau voraus, Zeit und materielle Mittel für einen Freiraum kindlichen Daseins abseits der Fron des Alltags. Dies war eng verwoben mit bürgerlicher Existenz – einem auf Produktion und Dienstleistungen basierenden Daseins – und aufklärerischem Gedankengut, das erst die Selbstständigkeit des Individuums propagierte, dann auch Sonderrechte der Frauen, der Kinder, später auch der Jugendlichen beschwor. [8] Ebenso wie Kindheit und Jugend historische Konstrukte sind, ist dies auch die Vorstellung einer engen, quasi anthropologisch determinierten Beziehung zwischen Kindern und Süßwaren.

Naschen oder der Umgang mit Gelüsten im familiären Umfeld

Naschen materialisierte zu Beginn der Neuzeit negative Selbständigkeit, unangemessenes Begehren. „Naschen war ein höchst ambivalentes Tun, ein Gradmesser der Tugend, ein Ausdruck von Erziehung und Charakter. Naschen war nah der Abirrung, der Vertierung des Menschen und der Sünde.“ [9] Es war keineswegs typisch für Kinder oder aber Frauen, sondern spiegelte auch unbürgerliches Erwachsensein, mangelnden (männlichen) Ernst und Leichtsinn im Umgang mit Besitz, mit der Ehre der Frauen. Umso wichtiger war aber die Erziehung im jungen, vermeintlich gut formbaren Kindesalter. Vor dem Hintergrund einer recht eintönigen Alltagskost waren Leckereien, falls verfügbar, von Beginn an umkämpft, nicht nur Zuckerwerk, sondern auch breiter verstandenes Naschwerk, etwa Obst oder Speisereste. Naschen bedeutete einen Übergriff, war Abkehr von Ideal der Ehrlichkeit: „Dem Naschen reicht brüderlich die Hand das Stehlen; in reiferem Alter eines trägen Menschen gesellt sich dazu Raub und Mord. Daher sei alles Naschen strenge untersagt, und bei öfterer Wiederholung mit unnachsichtlicher Strenge bestraft. Was die Eltern dem Kinde geben, soll es mit Dank annehmen; alles Uebrige betrachte es als ein unantastbares Heiligthum.“ [10]

Der Kampf gegen das Naschen war zudem immer ein Kampf um die Hierarchie innerhalb der Familie, um die Ordnung an der bürgerlichen Tafel. Naschen zerstörte den geregelten Ablauf der familiären Mahlzeiten: Das naschende Kind „Aufblät beym Tische sitzt, fast nichts mehr essen kann, / Glaub’s gerne, weil’s schon eh den Bauch gefüllet an.“ [11] Kinder sollten geregelt essen, geregelt wachsen, nicht außer der Zeit: „Daher lasse man sie reichlich essen, wenn es Zeit ist und sie Hunger haben, aber man wehre dem Naschen!“ [12] Das war Elternpflicht, Ausdruck von Sorge um das rechte Gedeihen.

Das Naschen der Kleinen – gutbürgerlich und zunehmend geduldet (Das Buch für Alle 23, 1888, 108)

Neben Ehrlichkeit und Ordnung trat seit der Biedermeierzeit immer stärker auch die Erziehung zur Sparsamkeit, zur innengeleiteten Moderation. Kindern wurde zwar zunehmend zugestanden, einer „Naschpassion“ [13] frönen zu dürfen, doch gerade in einem Umfeld langsam wachsenden Wohlstandes schien es wichtig, recht zu haushalten, nur selten über die Stränge zu schlagen. Triebunterdrückung sei wichtig, denn stetes Naschen sei sowohl Raubbau am Körper als auch Verschwendung von materiellem Kapital. Recht eingesetzt könne es aber auch eine Investition sein, etwa bei verschenkten Süßwaren oder zur Repräsentation der gesellschaftlichen Stellung der Zöglinge.

Die Pädagogik hielt an diesen Idealen fest, obwohl sie um die soziale Bedeutung kleiner süßer Geschenke wusste, zumal für Freundschaft und Verwandtschaft. Kinder sollten solche Gaben abgeben, die Mutter sie ihnen dann geregelt, nach der verzehrten Mahlzeit, zubilligen. [14] Triebe seien zu lenken, ansonsten drohe Entartung und Verweichlichung. [15] Die süßen Gelüste der Kinder wurden durchaus ernstgenommen, aber zugleich als Erziehungsmittel genutzt. Es ging im frühen 20. Jahrhundert nicht mehr um die einseitige und strikte Verdammung vermeintlicher Sünden, sondern um einen vernünftigen, standes- und altersgemäßen Umgang mit dem Süßen.

Säuglings- und Kinderernährung als naturwissenschaftliche Intervention

Die sich wandelnden, in ihren Rahmensetzungen aber doch recht konstanten Erziehungsideale bezogen sich stets auf die Autorität der Wissenschaft. Das betraf anfangs die Humoralpathologie antiker Tradition mit ihren Vorstellungen von Säftefluss, innerer Balance, klar zu charakterisierenden Nahrungsmitteln. Zu viel Süßes war ein Faktor innerhalb einer breiteren diätetischen Gemengelage: Übermaß veränderte das Gemüt, bewirkte Unpässlichkeiten, dann Krankheiten. Die sich im zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts langsam entwickelnde organische Chemie und Physiologie verengte den Blick auf die nun stofflich definierte Nahrung, auf die im Zucker vorhandenen Kohlenhydrate, auf deren Stellung im Stoffwechsel von Mensch und Kind. Süßwaren wurden dadurch von überbordenden Moralisierungen befreit, galten als wichtiger Betriebsstoff der menschlichen Körpermaschine. Sie waren notwendig, zugleich aber eher zweitklassig, denn Eiweiß schien damals der eigentliche Baustoff der Muskelbildung und des Wachstums zu sein.

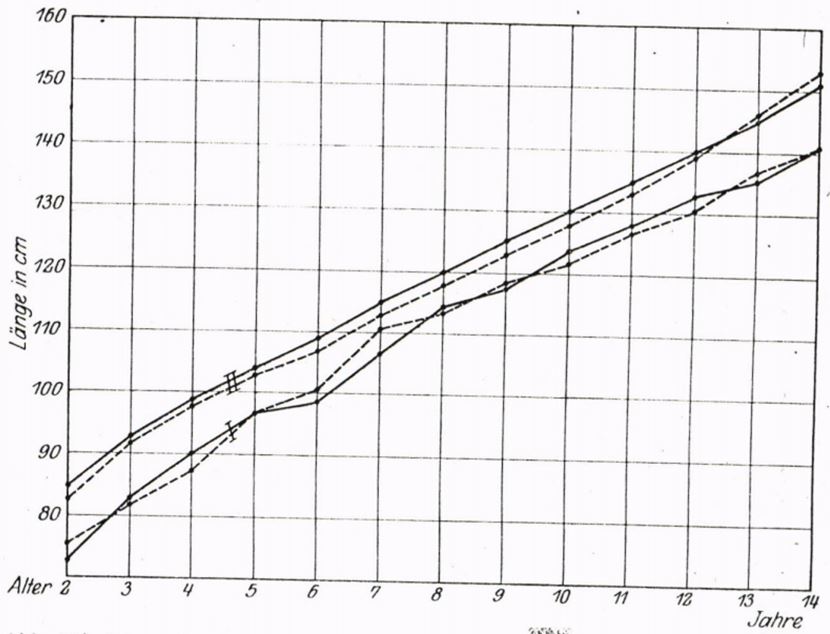

Ähnlich wie viele Pädagogen zielten die frühen Ernährungswissenschaftler auf die Ordnung des Lebens, stärker noch auf die des Überlebens. Kindersterblichkeit war damals alltäglich, stieg seit den 1820er Jahren stetig an, erreichte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bedrückende Höhen: Jedes fünfte Kind verstarb vor seinem ersten Geburtstag, Interventionen waren daher unabdingbar – zum Schutz der Säuglinge, zur Erziehung der Eltern, zumal der Mutter. Kinder besaßen offenbar eine andere Physiologie als Erwachsene, zugleich aber war ihr Nahrungsbedarf einfacher, entsprach den biologischen Zielen von Wachstum und Kraftbildung, folgte noch nicht individuellen Vorlieben. Tier- und Kinderernährung schienen unmittelbar vergleichbar. [16]

Richtige Säuglings- und Kinderernährung konnte – so das Versprechen vieler Wissenschaftler – Aufzucht und Nährerfolg garantieren. Die markant unterschiedlichen Sterblichkeitsziffern von gestillten und ungestillten Kindern unterstrichen zugleich, dass das Stillen, die „natürliche“ Ernährung mit Muttermilch, der beste Garant für das Überleben war. Gestillt wurden damals nur zwei Drittel bis drei Viertel aller Säuglinge. Kuhmilch war die gängige Alternative, doch die sich damals rasch entwickelnde Bakteriologie wies nach, dass deren Gärung für den „Sommergipfel“ der Todesfälle mit verantwortlich war. Die Folge war eine rasch wachsende Zahl von künstlichen, möglichst sterilen Nährpräparaten. Sie entsprachen dem Ideal der Muttermilch, bauten diese gleichsam nach. Milchpräparate stellten das Eiweiß in den Mittelpunkt, Mehlpräparate die Kohlenhydrate. Fast alle erfolgreichen Angebote aber nutzten Zucker, um einerseits der eingedickten milchigen Flüssigkeit Textur zu verleihen, um anderseits die pulverartigen Mehle geschmacklich zu verbessern.

Nestlés Kindermehl – eine gesüßte Nährspeise (Sonntags-Zeitung fürs Deutsche Haus 13, 1909/10, H. 1, 9)

In den 1890er Jahren waren diese Kindernährmittel alltäglich – die wachsende Stillpropaganda dieser Zeit war eine Reaktion auf den Erfolg einer neuen süßen Industrie. Sie standen für den hohen Gesundheitswert industriell gefertigter Kinderprodukte, für eine lebensrettende und zugleich relativ bequeme (wenngleich teure) Alltagshilfe. Sie prägten nicht nur den Geschmack vieler Säuglinge und Kleinkinder, sondern standen zugleich auch für den Gesundheitswert vieler anderer Süßwaren. Schokolade wurde im späten 19. Jahrhundert eben nicht nur als wohlschmeckendes Kräftigungs- und Nährmittel beworben, sondern galt auch als gesundes Functional Food. Entsprechend empfahlen Pädiater damals Kekse und Schokolade als Teil der Übergangskost – solange es nicht das regelmäßige Nährgeschäft unterminierte. [17] Anderseits begann seit der zunehmenden Akzeptanz der Millerschen Säuretheorie – Karies als Folge der Verstoffwechselung von Kohlenhydraten in der Mundhöhle – eine Bewegung gegen diese wachsende Wertschätzung von Zuckerwaren in der Kinderernährung. [18] Das Süße blieb also medizinisch ambivalent: „Iß nicht, was du nicht kennst, / Wenn’s noch so süße schmeckt, / Weil oft der bittre Tod / In süßen Dingen steckt.“ [19]

Verkaufsautomaten zwischen Verführung und Regulierung

Solche Warnungen kamen auch auf, weil Süßwaren zunehmend außerhäuslich verfügbar waren. Kolonialwarenhändler verkauften Zucker und Zuckerwerk, Konditoreien Backwerk und Speiseeis, Jahrmärkte und Rummelplätze lockten mit Bonbons, kandierten Früchten, Brausen und Schokostücken. Diese außerhäuslichen Räume kindlichen Süßwarenkonsums standen unter dem kontrollierenden Blick der Erwachsenen und der restriktiven Wirkung fehlender Geldmittel. Doch 1887 wurde ein neues Zeitalter des Süßwarenkonsums eingeläutet: In Düsseldorf hieß es erwartungsfroh: „Die rühmlichst bekannte Firma Stollwerck hat in der Stadt an mehreren Stellen Automaten aufstellen lassen, welche beim Einwurf von 10 Pfennigen ein Täfelchen Schokolade oder auch auf Wunsch eine Düte Bonbons von sich geben.“ [20] Verkaufsautomaten waren die wohl revolutionärste Innovation des Einzelhandels in der wilhelminischen Zeit: Der Händler wurde ersetzt durch einen Mechanismus, der Käufer nicht nach Alter, Geschlecht und Klasse taxierte, sondern der einzig durch eine Geldmünze in Bewegung gesetzt wurde. [21] Das schuf Freiräume für selbstbestimmten Konsum: „Die Häuser, an denen diese Reklamekasten angebracht sind, bilden eine Zugkraft für die Jugend“ [22]. Die Folgen waren beträchtlich, die Warnungen schrill: Die Automaten schienen offenkundig die Naschhaftigkeit der Kinder zu reizen, erlaubten Verschwendung auch bei Kindern armer Leute. [23] Rasch begann die Substitution der Geldmünze durch den Knopf, dann – nach verbesserter Sicherheitstechnik – durch speziell für diesen Zweck angefertigte Metallscheiben. Nachsucht und zunehmend auch das Zigarettenrauchen führten offenbar zu Kriminalität und Sittenverfall. Seit Anfang der 1890er Jahre gab es Verbotsgesuche nicht nur vieler Einzelhändler, sondern insbesondere von Pädagogen und Lehrern. [24] Verkaufsautomaten untergruben demnach die Erziehungsbemühungen von Eltern, Schule und Kirche, unterminierten die bürgerliche Ordnung: Die Süßwaren enthielten zunehmend beigepackte Sammelbilder, förderten Eskapismus und Unsittlichkeit: „Es ist unglaublich in welchen Mengen dieses Naschwerk verkauft wird. Die auf den Straßen aufgestellten Verkaufs-Automaten werden vor Beginn und nach Schluß der Schulen förmlich belagert.“ [25]

Süße Angebote für einen Groschen: Angebot von Stollwerks Verkaufsautomaten (Fliegende Blätter 101, 1894, Nr. 2565, s.p.)

Ökonomisch waren die Verkaufsautomaten anfangs ein immenser Erfolg, schon 1891 erzielte Stollwerck, die mit Abstand größte Schokoladenfabrik des Deutschen Reiches, ein Fünftel ihres Umsatzes mit dem Naschwerk der Automaten. 1893 waren 15.000 Automaten aufgestellt, zumeist mit Schokolade, Bonbons oder Mandeln bestückt. [26] Doch Widerstände bremsten die Expansion, führten dann zum Zurückdrängen der neuen Verkaufsform. Am Anfang standen lokale Polizeimaßnahmen, Resultat der Intervention besorgter Bürger, häufig von Lehrern und Pfarrern. In Hamburg wurden die Verkaufsautomaten im August 1891 an den öffentlichen Straßen verboten, im November waren sie verschwunden. Zweitens gab es nationale Regulierungen. Die ab 1891 geltende begrenzte Sonntagsruhe war zwar sozialpolitisch begründet, doch Mittelstandsvertreter erreichten, dass Automaten als „offene Verkaufsstellen“ galten. Damit waren sie einerseits an die Ladenverkaufszeiten gekoppelt, parallel gab es eine Art Residenzpflicht. Durften die Automaten anfangs außerhalb von Läden und Gaststätten angebracht werden, so rückten sie nun vielfach zurück in überwachte Räume. Bahnhöfe eröffneten länger Zugangsmöglichkeiten, trotz Bahnsteigkarten und Bahnhofssperre. Dennoch hieß es noch vor dem Ersten Weltkrieg: „Die leichte Art, sich unbeaufsichtigt Genüsse verschiedener Art zu beschaffen, und der hierin liegende starke Anreiz, Geld für diese Genüsse in den Besitz zu bekommen und es rasch der Befriedigung kindlicher Wünsche zuzuführen, läßt Verkaufseinrichtungen der Großstädte, die für den Allgemeinbetrieb ganz einwandfrei sein mögen, für die Kinder bedenklich erscheinen.“ [27] Doch verboten wurden die Süßwaren-Automaten nicht, ermöglichten weiterhin einen allerdings regulierten Zugang zu Schleckereien und Naschwerk. Einzelne Bundesstaaten, etwa das Königreich Württemberg, schlossen sich den restriktiven Maßnahmen zudem nicht an, so dass der Zugang zur süßen Ware regional sehr unterschiedlich war. Das lag aber auch an der wenig aufgeschlossenen Haltung der Lebensmittelhändler. Insgesamt nahm der Automatenverkauf weiter zu: Briefmarken, Fahrkarten, Getränke und auch Bücher konnten zunehmend automatisch gekauft werden. Hinzu kamen die vielfach vehement bekämpften Glücksspielautomaten. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es reichsweit 35-40.000 Verkaufsautomaten. [28] Süßwaren bilden weiterhin deren wichtigste Ware.

Speiseeis zwischen Haus, Konditor und Straßenhändler

Die Verkaufsautomaten waren – so die Kritiker – nicht nur Vehikel der Verschwendung und des Betrugs, sondern schufen vor allem Räume unbeaufsichtigten kindlichen Süßwarenkonsums. Das war auch ein zentraler Vorwurf in den teils erbittert geführten Debatten über den Eisverkauf im Deutschen Reich. [29] Speiseeis war seit Ende des 18. Jahrhunderts eine adelige Repräsentationsspeise, die zunehmend auch im Bürgertum kredenzt wurde. [30] Anfangs lag die Herstellung in der Hand von Zuckerbäckern und Konditoren, doch seit Mitte des 19. Jahrhunderts übernahmen diese Aufgabe vielfach auch Köchinnen und Hausfrauen. Kinder profitierten davon, denn Speiseeis wurde nun Teil häuslicher Festspeisen. Seit den 1880er Jahren wurden die zuvor üblichen Gefrierbüchsen durch manuell betriebene Eismaschinen ersetzt, die Zutaten Zucker, Kakao, Gewürze und Früchte gehobene Alltagswaren. Der dadurch wachsende Markt für „Gefrorenes“ wurde seither aber auch von Konditoren bedient, die Desserts, Eisbomben und auch kleiner Portionen Speiseeis herstellten und an bürgerliche Haushalte verkauften. Die Qualität war hoch, Sahne und Eier üblich.

Alltagsfreude nicht nur für Kinder: Ambulanter Speiseeisverkäufer in Berlin (Berliner Leben 10, 1907, Nr. 3, 14)

Das galt nur bedingt für die mobilen Straßenhändler, die seit den 1860er Jahren in den größeren Städten selbstgemachtes Eis verkauften. Es waren anfangs Spanier und Osmanen, später dann zunehmend Italiener. Milcheis war bei ihnen selten, Fruchteis die Regel. Die gebackene Waffel übernahmen sie aus den Niederlanden, machten das Speiseeis so händig. Sie zogen ihre vielfach bunten, teils messingbewehrten Eiskarren mit lautem, einladenden Ruf auch in die Außenbezirke: „Wenn an heißen Sommertagen der Fruchteishändler mit seiner Karre erscheint […], so umringt ihn alsbald die genäschige Jugend, um die ersparten oder dem guten Mutterherzen abgebettelten Nickel schleunigst in Vanille- oder Erdbeereis anzulegen.“ [31] Zu dieser Zeit hatte der Kampf um den Kunden allerdings schon beträchtliche Qualitätseinbußen zur Folge. Bei den Straßenhändlern wurde vielfach nicht Rohware, sondern Essenzen und Fruchtsirup eingesetzt. Mehl diente als Verdickungsmittel, künstliche Färbung war vielfach üblich. Das war auch eine Folge der Qualitätsminderung des Konditoreneises, bei dem Zitronensäure die Zitrone ersetzte, Konservierungsmittel für Haltbarkeit sorgten. [32] Zeitgenossen klagten, dass „die Chemie über die Natur den Sieg davongetragen hat“ [33]. Gekauft wurde dennoch.

Die Gegenreaktion ließ nicht auch sich warten. Verschwendung und öffentliche Zusammenrottungen wurden beklagt, doch die Qualitätsminderung und offenkundige hygienische Gefährdungen führten den Jugendschutz zu neuen Höhen. Speiseeis war immer wieder Bakterienhort, die niedrigen Temperaturen gefährdeten Zähne und die zarten Magenschleimhäute der Kinder. [34] Die Kontrollen wurden intensiviert, vor Ort Polizeiverordnungen erlassen, die den Verkauf der Süßwaren beschränkten. [35] Zum einen durfte Speiseeis an vielen Orten nicht an Kinder unter 14 Jahren verkauft werden, zum anderen gab es Sperrzonen um Schulen. Zudem ermahnten Experten die Eltern an ihre Aufsichts- und Sorgepflicht. [36] Dass man dabei auch die vermeintlichen Verführungskünste der südländischen Verkäufer im Sinn hatte, war offenkundig. [37]

Die Debatten über das Naschen, die Säuglingsernährung, die Verkaufsautomaten und den Speiseeisverzehr belegen die wachsende Bedeutung von Süßwaren für Kinder in der Vorkriegszeit. Sie trafen auf vermehrten Widerstand vor allem bürgerlicher Respektspersonen, die über die wachsende Libertinage der Jugend zunehmend besorgt waren – und das mit durchaus nachvollziehbaren Gründen. Unter dem Banner des Jugendschutzes wurden manche öffentlichen Freiräume beschränkt, zugleich vermehrt an die familiäre Sorgepflicht appelliert. Gleichwohl waren Süßwaren schon vor dem Ersten Weltkrieg für viele Kinder grundsätzlich erlaubt, ja gängig; allerdings noch eingebunden in feste Rituale, im häuslichen Rahmen und an klar definierten Orten.

Langsame Marktbildung: Kinder in der Werbung vor dem Ersten Weltkrieg

Kinder waren schon um die Jahrhundertwende eine wichtige Zielgruppe der seit den 1890er Jahren zunehmend intensivierten Werbung für Konsumgüter, nicht nur der einschlägigen Spielwaren. Zugleich etablierten sich neue Märkte für Kinderwaren. In Berlin gab es seit spätestens den 1880er Jahren Spezialgeschäfte für Kinderkleidung. [38] Spezialfabriken hatten ab den 1890er Jahren größeren Erfolg, so etwa der 1889 gegründete Stuttgarter Strickwarenhersteller Wilhelm Beyle, dessen Matrosenanzüge die Flottenaufrüstung spiegelten. Um die Jahrhundertwende besaßen die größeren Kauf- und Warenhäuser große Spezialabteilungen für Kinder. Die Kleinen dürften beim Kauf Mitspracherechte gehabt haben, doch die Entscheidung traf zumeist die Mutter. Konfektionswaren verdrängten langsam die Hausschneiderei, die durch die vielen Mode- und Frauenzeitungen beigelegten Schnittbögen und die weite Verbreitung von Nähmaschinen in mittleren und auch Arbeiterhaushalten jedoch erfolgreich gestützt wurde. Andere unmittelbar auf Kinderbedarf ausgerichtete Angebote, etwa beim Schul- und Schreibbedarf, nahmen Kinder vor dem Ersten Weltkrieg kaum in den Blick. [39] Hier trafen die Schulen und die Lehrer eine Vorauswahl, während die Eltern nur ergänzten.

Kinder als Kunden: Auszug aus dem Sortiment des Versandgeschäftes Mey & Edlich (Über Land und Meer 86, 1901, Nr. 30, s.p.)

Kinder wurden vor dem Ersten Weltkrieg zwar immer stärker in das Marketing großer Anbieter und Händler integriert, doch als Kunden wurden sie noch nicht wirklich ernst genommen. Den Kleinen fehlte schlicht die Kaufkraft. Dennoch findet man Kinder als Werbeelemente: Teils als Appell an die sorgende Mutter, so etwa bei der Kakao-Werbung von Bensdorp oder van Houten. Teils aber nur als Blickfang, etwa in der Zigaretten-, Likör- oder Seifenwerbung. Und teils schließlich als symbolisches Element für die Einfachheit neuer Geräte wie Photokameras oder dem selbsttätigen Waschmittel Persil. Die nicht sonderlich elaborierte Süßwarenwerbung – allein die Schokoladeproduzenten nutzten Plakate, Emailleschilder und Anzeigen mit Bildelementen – präsentierte ebenfalls Kinder. Doch sie waren nicht Käufer, sondern Blickfang, verkörperten die häusliche Szenerie eines familiären Konsums. [40]

Das Kind als Blickfang, nicht als Käufer der Schokolade (Lustige Blätter 25, 1910, Nr. 40, 19)

Die kommerzielle Ansprache der Kinder erfolgte vor dem Ersten Weltkrieg meist direkt. Kindgerechte Feste, Kasperletheater oder kleine Geschenke wie Ballons und illustrierte Broschüren wurden zumeist von Einzelhändlern veranstaltet und ausgegeben, um die Eltern selbst für die Angebote zu interessieren, um sie Hand in Hand mit ihren Zöglingen in ihre Geschäfte zu locken. Für die Kinder waren sie Erlebnisorte – und daran konnte man später anknüpfen, wenn Kaufkraft vorhanden war. Großen Widerhall bei Kindern gewannen Sammelbilder, die Stollwerck bereits seinen Automaten-Schokoladen beigelegt hatte, um so die Sammelleidenschaft anzufachen und den Kauf zu verstetigen. Diesem Beispiel folgten jedoch nur wenige Süßwarenanbieter, sie wurden eher zu einer Spezialität der Speisefett- und Margarineindustrie. Drängende Kinder sollten ihre Eltern zum Kauf bewegen, konnten teils auch selbst Einfluss nehmen, falls es sich um Einkäufe im Auftrag der Mutter handelte. Diese Praxis stieß aber auf teils erbitterten Widerstand insbesondere protestantischer Kreise, da derartige Sammelbilder nicht nur Einblicke in die weite Welt boten und die Phantasie anregten, sondern die Kinder aus dem engen Horizont einer behüteten Lebenswelt hinausführten. [41]

Erweiterung der Kinderinteressen: Sammelmarken als Kinderplaisir (Lustige Blätter 29, 1914, Nr. 3, 18)

Weltkriegsentbehrungen und Nachkriegswirren

Neue Wertigkeiten: Süßwaren als Alltagssehnsucht und Nährmittel

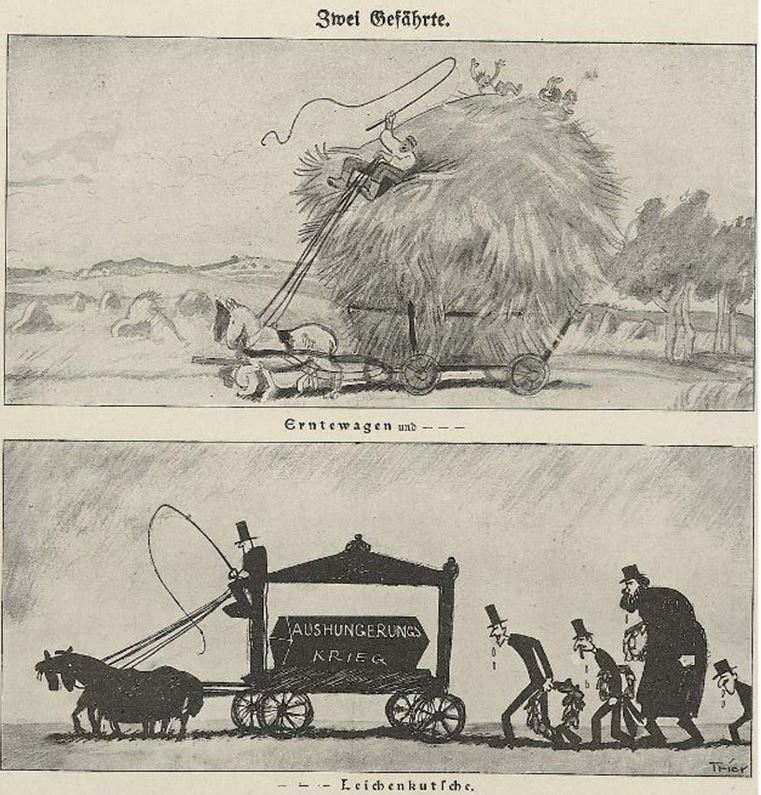

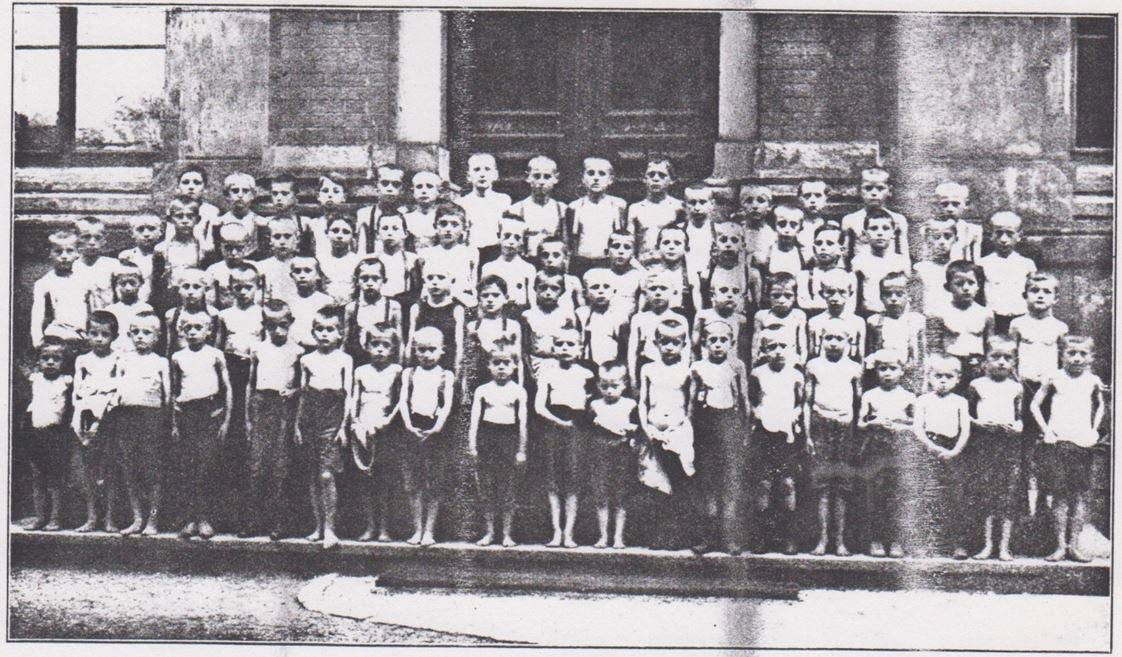

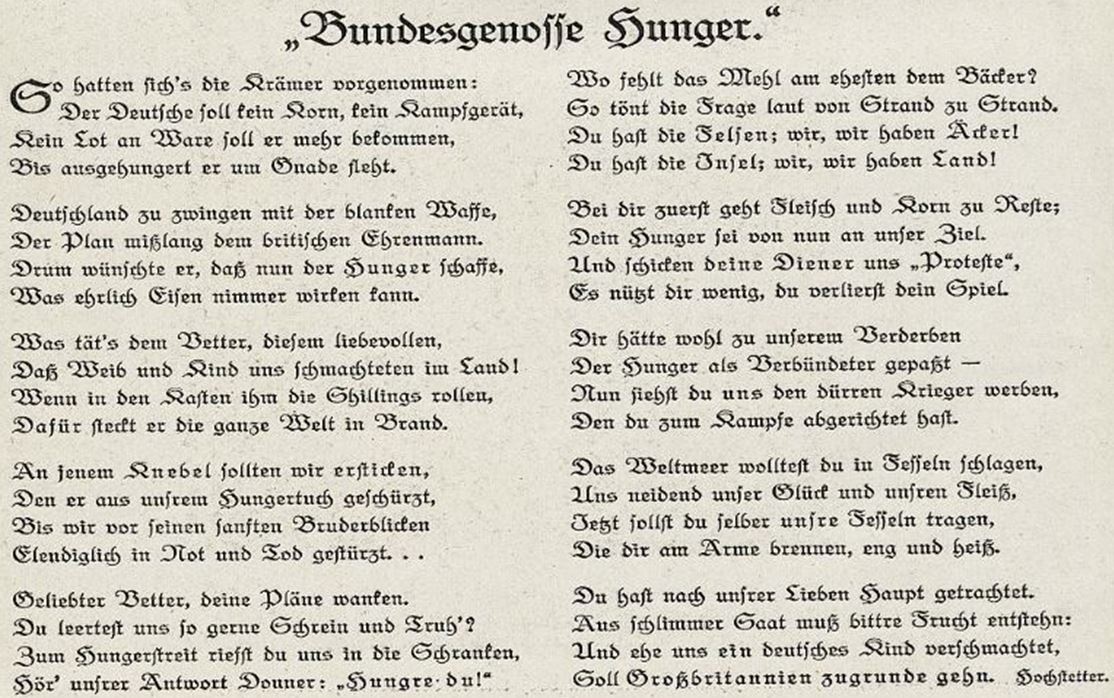

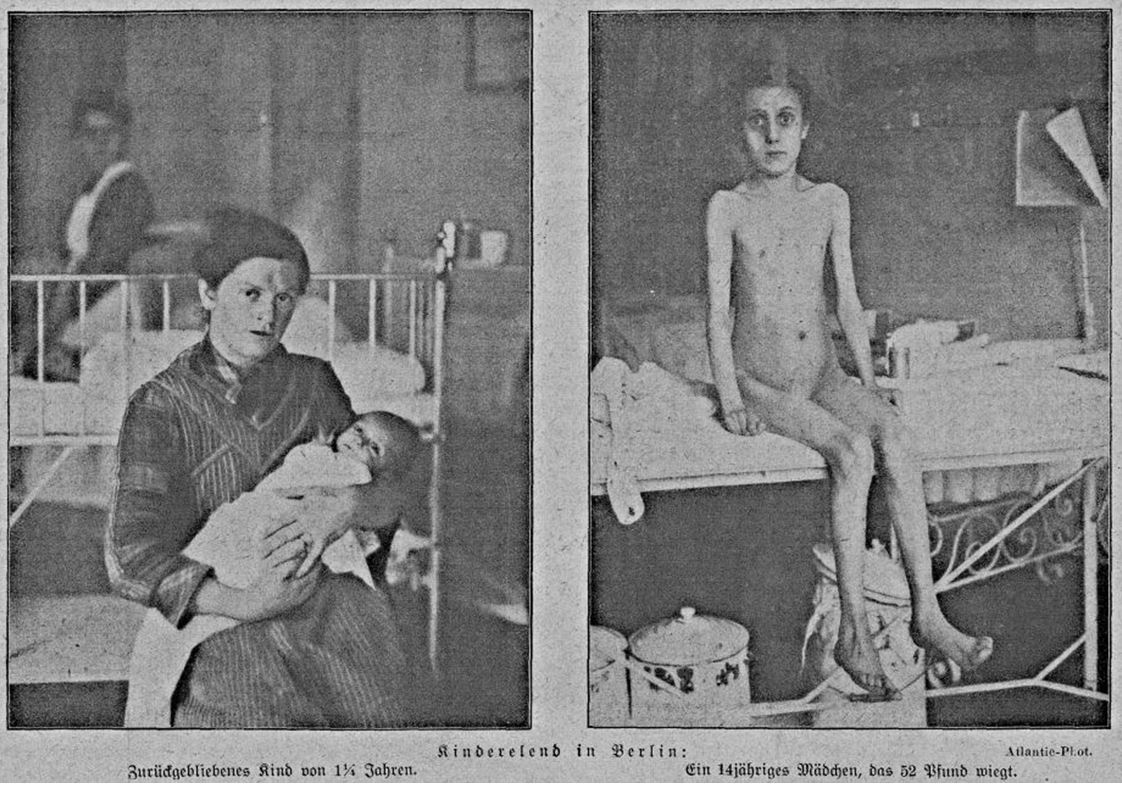

Diese behütete Welt war eine Imagination, ein Kindheitstraum. Der Weltkrieg machte dies brachial deutlich: „Das zwanzigste Jahrhundert hat man ‚das Jahrhundert des Kindes‘ genannt. […] Da ging der Krieg durch das Land und grinste höhnisch. ‚Das Jahrhundert des Kindes‘ starb als eines der ersten Kriegstoten. ‚Das Jahrhundert des Hungers‘ erstand an seiner Stelle. Wohl darbten die Mütter und litten, um ihren Kindern die Entbehrungen zu ersparen. Aber die Not wuchs schnell und riesenschneller. Die Mütter fanden bald nichts mehr, daß sie sich abdarben konnten. Der Hunger griff mit gierigen Klauen auch nach den roten Kindermündern. […] Eier und Fett, Fleisch und Obst wurden Märchen, Süßigkeiten ein Weihnachtstraum.“ [42]

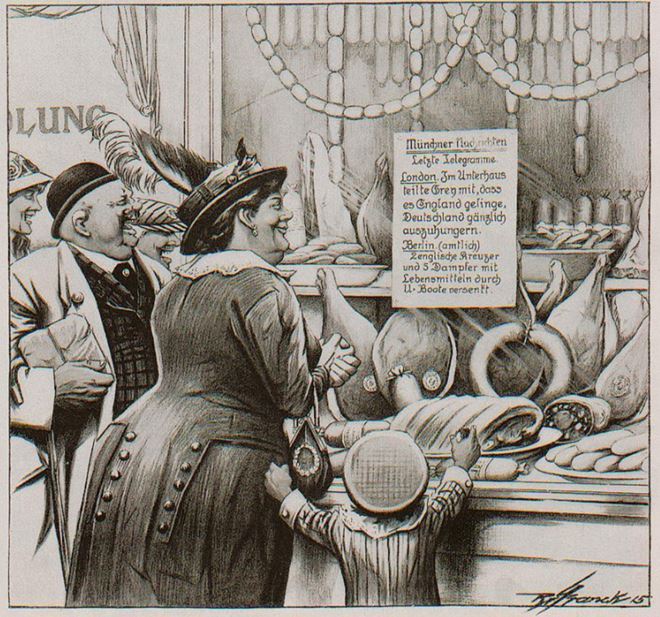

Das klang anfangs anders, nicht nur weil die Illusion verfing, dass Krieg und Sieg verbunden sein würden. Sparsamkeit war zu Beginn eine patriotische Tugend. Kuchen, Schokolade und Süßigkeiten mutierten zu Liebesgaben an die Soldaten – und zeitweilig verzichteten junge Mädchen bewusst für andere. [43] Welsche Pralinés mutierten zu deutschen Pralinen. Kritiker des Naschens begrüßten das langsame Verschwinden der Zuckerwaren als Rückkehr zur geordneten Ernährung. [44] Zahnärzte feierten das knappe Ernährungsregime anfangs als Gesundbrunnen, denn ohne Schleckereien würden die Kinderzähne kräftig bleiben. [45] Aus kindlicher Perspektive war dies anders, denn das seit 1916 offenkundige Verschwinden der als unzeitgemäßer Luxus denunzierten Süßwaren war eine Abkehr von einer vertrauten guten Welt: „Ich habe heute vor einem Schokoladen-Geschäft gestanden. Ich habe Süßigkeiten eigentlich nie sehr gemocht – nur ein wenig. Jetzt aber habe ich kaum von dem Fenster weggekonnt. […] Ich habe mich schließlich losgerissen. Ich muß ja sparen.“ [46]

Süßwaren gewannen just in der Mangelzeit an symbolischer Bedeutung. Sie verkörperten Frieden. Und sie waren begehrt, eine wichtige Ware des Schleich- und Tauschhandels. Die „Sehnsucht nach süßem Zeug“ [47] stieg, während die Kinder massiv abmagerten und am Ende des Krieges zwei bis vier Zentimeter kleiner waren als ihre Altersgenossen der Vorkriegszeit. Süßwaren erinnerten aber nicht allein an eine vermeintlich heile Vergangenheit. Sie waren kalorienreich, voller Nährwert: „Heute sucht das Auge sehnsuchtsvoll in den Schaufenstern der Konditorläden und Delikatessenhandlungen irgendwelche ‚kompakte‘ Näschereien, die – den Magen verlegen sollen. Und zwar gründlich, daß aller Hunger vergehe. […] Die Leute ‚naschen‘, weil sie hungern. Naschwerk ist Nährmittelersatz geworden.“ [48] In Zeiten existenzieller Knappheit waren Süßwaren zugleich Marker der sozialen und wirtschaftlichen Hierarchien, teils neuer, durch Hamstern, Schleichhandel und Wucher geprägter: Nur „Kriegsgewinnerkinder oder die Sprößlinge der Reichen sind so glücklich, als Naschwerk diese so nahrhaften Zuckerwaren genießen zu dürfen. […] Die Zuckerwaren sind Luxus geworden, weil betriebsame Erzeuger und Händler es verstanden haben, den ihnen zur Verfügung stehenden Zucker so zu verschwenden, daß Luxusartikel aus den hergestellten Produkten wurden, deren Erzeugung sich natürlich nicht höher stellt, als wenn weniger luxuriös aussehende Zuckerwaren daraus gemacht worden wären. Die Zuckerwarenerzeuger verdienen 200 bis 300 Prozent an den Erzeugnissen. Und auch die Händler erzielen hohe Gewinne. Der Zucker aber (natürlich im Schleichhandel erworben und so dem allgemeinen Konsum entzogen) wird verschwenderischen Zwecken zugeführt, anstatt daß er den armen, unterernährten Kindern zugute kommt, die, abgesehen von dem Nährwert der Zuckerwaren, sich nach den lange, lange entbehrten Näschereien sehen.“ [49]

Zucker als nährender Bestandteil der Rationen der Quäker-Speisung 1922 (Amerikanische Kinderhilfsmission der Religiösen Gesellschaft der Freunde (Quäker). Bericht 10. – 31. Juli 1922, Berlin 1922, 9)

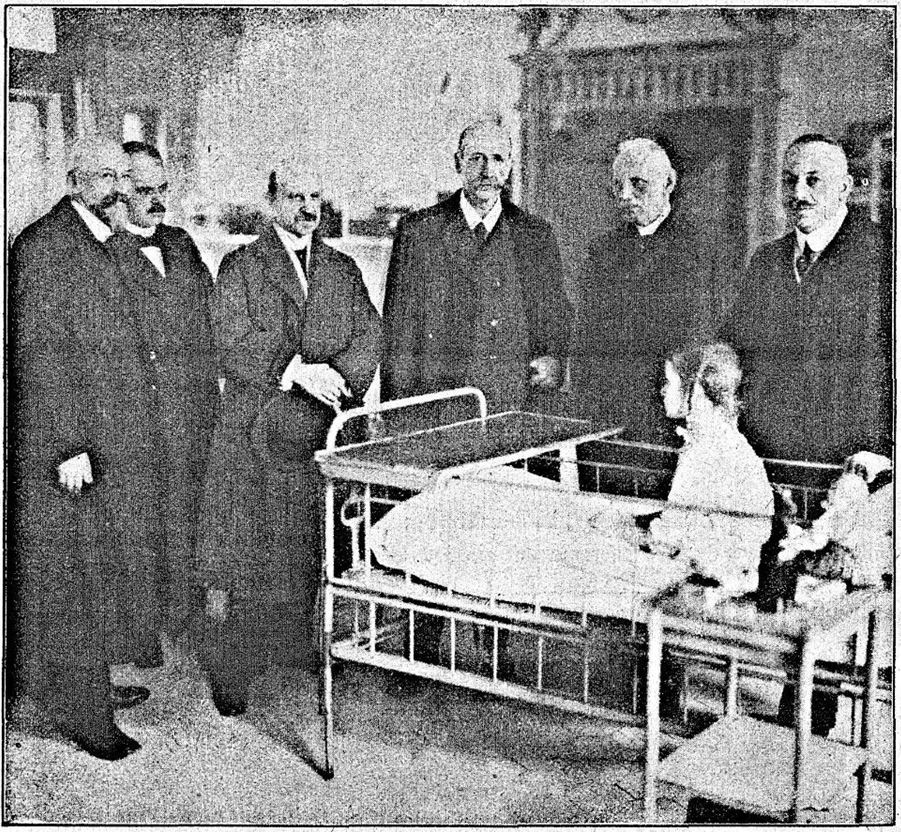

Die monarchische Ordnung stürzte, doch auch die neu errungene republikanische konnte die Alltagsversorgung kaum sicherstellen. Internationale Hilfswerke leisteten Liebeswerke, dämmten ab 1919 den Hunger mit Kinderspeisungen ein. Das wichtigste, das der amerikanischen Quäker, verabreichte bis 1922 290 Millionen warme Mahlzeiten, bis 1925 waren es 700 Millionen. Sie alle enthielten warmen Kakao, mit Zucker gesüßt. Die Bedürfnisse der Kleinen gingen über Kalorien hinaus.

Süßwaren in einer aus den Fugen geratenen Welt

Die neue Wertigkeit der Süßwaren führte zu Debatten, die uns heute fremd vorkommen mögen, doch zugleich unterstreichen, dass Konsumgüter nur dann angemessen verstanden werden können, wenn sie historisch konkret in das jeweilige Hier und Jetzt eingebettet werden können. Das gilt etwa für die Anfang der 1920er Jahre grell aufwallende Debatte über Importe und ihre volkswirtschaftlichen Konsequenzen: „Nach wie vor strömen aber große Mengen überflüssiger Luxuswaren in das Land, englische Zigaretten, ausländische Schokolade, Süßigkeiten u.a. und finden in allen Kreisen des Volkes Käufer. Solche Käufe sind Torheit, denn sie verschlechtern fortgesetzt den Geldbestand, vergeuden unsere schwindende Kaufkraft und entziehen sie dem Einkauf von Lebensmitteln, Bekleidungsstoffen und anderem dringenden Bedarf.“ [50] Sparsamkeit und Selbstzucht wurden gefordert, die Vorteile globalen Güteraustausches ignoriert. Während der Weltwirtschaftskrise sollten diese Debatten wieder aufkommen und die Süßwarenindustrie hart treffen. Gravierender aber waren konkrete Beobachtungen vor Ort. Zucker war teuer und rationiert, Süßwaren dennoch zu hohen Preisen erhältlich: „In diesen Schaufenstern gibt es Marzipansachen, Bonbons, Drapees, Fondants, Pralines, überzuckerte Mandel- und Nußkern, Schokoladen in zwölf Sorten und Kecks [sic!]. Die Herstellung mancher dieser Süßigkeiten ist zwar verboten, aber wer kehrt sich daran? Niemand. Die Regierung erläßt zwar Verbote, ist aber zu schwach, denselben Geltung zu verschaffen und sieht deshalb dem Treiben mit verschränkten Armen zu. […] Zucker und Brot muß das Volk haben, denn auch das Entbehren hat seine Grenzen.“ [51]

Jugend ohne Aufsicht (Simplicissimus 24, 1919/20, 691)

Vor diesem Hintergrund unterminierter Rechtsstaatlichkeit nahmen sich auch Kinder und Jugendliche ihren Teil – und dies mündete in eine breite Debatte über die Verwahrlosung und Krise der Jugend. Der Krieg hatte sie ohne Väter aufwachsen lassen, hatte die soziale Kontrolle der geordneten Vorkriegszeit erodiert. Nun aber mehrte sich die Zahl der Diebstähle, sei es direkt in den Läden oder Lagerhallen, sei es indirekt durch Diebstahl, Unterschlagung und Betrug. Kinder bestahlen ihre Eltern, um sich Süßwaren zu kaufen. [52] Minderjährige Lehrlinge stahlen Briefmarken, Hausgehilfinnen vergingen sich am Besitz ihrer Herrschaft, um ins Kino gehen zu können, um einzeln oder in Gemeinschaft zu naschen. [53] Vielen Kindern ging es um Teilhabe: Eine 15-Jährige rechtfertigte den Diebstahl von Schmuck, „sie habe so viel Taschengeld haben wollen wie ihre Freundinnen, die in einem Monat für viele hundert Mark in Konditorwaren und für Naschwerk verausgabten.“ [54] All das war kriminell, zugleich aber Ausdruck einer erwünschten und ganz anderen Normalität: In Gelsenkirchen kauften sich 1922 mehrere Jugendliche in einem Café von eigenem Geld Süßwaren – und starteten dann vor den Augen der Gäste ein Kuchenschlacht. [55] Verausgabung als Form des unlenken Protestes, als Provokation derer, die auf Sparsamkeit setzten. Parallel hielt man, wenn möglich, fest an der kleinen süßen Gabe als Geschenk, als Beziehungspflege, zum Ruhigstellen der Kinder.

Während der Hyperinflation brachen die Dämme des Gebotenen neuerlich. Jugendliche – ein Begriff der damals langsam aufkam und vor allem Kinder im arbeitsfähigen Alter (also ab 14 Jahren) bezeichnete – nahmen damals die Geldbeschaffung neuerlich in die Hand, um Süßwaren, „Tand“ und „Naschwerk“, zunehmend auch Zigaretten, Kinokarten und „schlüpferische Literatur“ zu kaufen. Darauf wollten sie “auch heute nicht darauf verzichten, und so macht man eben Geschäfte. Zunächst: Man verkauft.“ [56] Kinder besorgten sich Altmaterialien und verkauften diese, stahlen Metall und andere Wertgüter. [57] Und sie bettelten – verschämt, aber drängend, so wie dann wieder während der Weltwirtschaftskrise.

Für die Erwachsenen war dies Ausdruck einer aus den Fugen geratenen Welt, denn Kinder verwendeten mit ihrem Drang zum Süßen die kargen Geldmittel eben nicht vernünftig, sondern vernaschten sie. Dieses generationelle Unverständnis betraf aber zunehmend Jugendliche, zumal Mädchen, die in den Cafés und Konditoreien demonstrativ konsumierten. Die Jungen huldigten dort „ihren männlichen Helden und weiblichen Hulden in Naschwerk und leicht verwelklichen Blumen und Rauchwerk.“ [58] Der generationelle Bruch manifestierte sich in einer anderen Stellung zu den Verlockungen der Konsumsphären. Jugendliche blendeten die Not der Vielen scheinbar aus, brachen zugleich mit der haushälterischen Vernunft der Alten. Die wetterten über Jugendliche, „für die es den Begriff ‚Geld‘ anscheinend nicht mehr gibt, die das, was sie erhält oder verdient, nur ausgibt für Putz und Tand und Amüsement. Unsere Vergnügungsstätten, unsere Tanzsäle, Kinos, Cafés und Konditoreien sind voll von jungem Volk, das das Geld mit vollen Händen ausstreut. Die jungen Mädchen, die jungen Burschen entwickeln eine Eleganz, wie man sie früher nie gekannt hat. Naschwerk, Zigaretten werden in ihren Händen niemals alle.“ [59]

Das Amüsement der Jungen, ihre Nachsucht, erfolgte nicht mehr länger heimlich und häuslich, sondern offen und öffentlich. Entsprechend kamen alte Elemente der Debatten über das Naschen wieder auf, die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts seltener geworden waren. Süßwaren wurden seit der Inflationszeit vermehrt in den Kontext der sexuellen Verführung und des sexuellen Mißbrauchs gestellt. „Zuwendung von Naschwerk“ [60] war probates Mittel für Pädophile, um sich Kindern zu nähern. Parallel zu öffentlichen Debatten über „Entartete“ und negative Eugenik wurde immer wieder über die Anbändelqualität der Süßwaren berichtet: Die Täter freundeten sich in Parks und auf Spielplätzen „allmählich mit den Kindern an, locken sie mit Versprechungen oder Süßigkeiten an sich. In kleinen Mädchen steckt schon der Evatrieb zu gefallen, es schmeichelt ihnen, wenn sie auf einen Erwachsenen Eindruck zu machen scheinen. Und so viel Kinder plappern, so tief können sie auch schweigen, wenn ihr neuer Freund, der sie mit Süßigkeiten beschenkt, ihnen einschärft, daß sie zu Hause nichts erzählen dürfen.“ [61] Der öffentliche Raum wurde zur Gefahr, die Großstadt zum verzehrenden Moloch, die Sittlichkeit untergrub und die Bande des Schicklichen auflöste. Das galt aber nicht nur für Triebtäter, die sich mangels eigener Qualitäten der Offerten der Konsumgesellschaft bedienten. Das galt auch für junge, zumal arme Mädchen, „die die Sehnsucht nach hübschen Kleidern oder nur nach einem Kinobesuch oder Naschwerk dazu trieb […] sich zu perversen Handlungen herzugeben“ [62].

All das sind Momentaufnahmen, geschürt von einer zunehmend sensationell aufmachenden Presse. Sie sind einzubetten in allgemeinere Strukturveränderungen. Zum einen nahm der Anteil von Kindern und Jugendlichen an der Bevölkerung trotz Geburtenrückgangs zu. Der Arbeitsmarkt war darauf kaum vorbereitet, Jugendarbeitslosigkeit wurde zu einem strukturellen Problem. Die Jungen wurden in den Betrieben häufig diskriminiert, Schläge gehörten noch zur häuslichen aber auch betrieblichen Erziehung. Der Staat strich Jugendlichen 1931 gar den Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung, band sie so an die elterliche Unterstützung. Dennoch büßten insbesondere Väter ihre Autoritätsstellung in der Familie ein, während sich parallel in vielen Großstädten Jugendcliquen, ja Jugendgangs bildeten. Sie bildeten Subkulturen im halböffentlichen Raum, Arbeitszeitverkürzungen und Arbeitslosigkeit ließen dafür auch Zeit. Neben derartigen Kleingruppen entstanden innerhalb der noch bestehenden religiösen, politischen und sozialen Milieus relativ autonome Jugendkulturen, in denen Alter und altersgerechter Konsum zentrale Rollen spielten.

Abstrakte Gefahren: Süßwaren und Gesundheitsschädigungen

Diese wachsende Selbstorganisation und Eigenständigkeit ließen auch viele an sich begründete Mahnungen von Erwachsenen und speziell Wissenschaftlern vor zu viel Süßwaren ohne Widerhall verebben. Das galt etwa für die schon vor dem Ersten Weltkrieg intensiv geführte Debatte über Zahnpflege und Zahnkaries. Schon damals war es Gemeinwissen, dass klebrige und schwerlösliche Süßwaren das Zähneputzen zwingend geboten, da ansonsten die Säurebildung bei der Vorverdauung im Mund Karies und mehr verursachen würde. [63] Süßwarenproduzenten nutzten diesen Zusammenhang, um Karies nicht als Krankheit von Zuckerwarenkonsumenten, sondern von Zahnpflegeverweigerern zu präsentieren. [64]

Zahnpflege als Freifahrtschein für Süßwarenverzehr (Kladderadatsch 82, 1929, 159)

Eltern konnten demnach wählen, ob sie ihr Kind vom Naschen fernhalten oder zu regelmäßiger Zahnpflege anhalten sollten. Generell milderten sie ihre rigide Ablehnung des Süßwarenverzehrs, drangen aber auf tägliches Zähneputzen. Das Ritual der Entsagung wurde immer häufiger zugunsten der Routine der Zahnpflege aufgegeben. Die Zahnpastahersteller griffen dies in den späten 1920er Jahren auf und warben offensiv um Käufer. Der Konsum von Süßwaren ging also Mund in Mund mit dem Konsum pharmazeutischer Präparate. Ähnlich warb man für den Kauf des im Kriege wieder zugelassenen Saccharins, um Süßwarenkonsum und die Mitte der 1920er Jahre breit propagierte schlanke Linie in Einklang bringen zu können. [65] Marktbildung zog weitere Marktbildung nach sich, ein gängiger Mechanismus moderner Konsumgesellschaften.

Ernährungswissenschaftler empfahlen dagegen Zurückhaltung beim Süßwarenverzehr. Vor dem Hintergrund der sich etablierenden Vitaminlehre erschien ihnen Obst als gesunde Süße, Süßmost als Alternative zu gezuckerten Limonaden. Das Haushaltsgeld solle man in eine gesunde und frische Mischkost investieren, nicht aber für Näschereien ausgeben. [66] Zahnpflege verstand sich aus ihrer Sicht von selbst. [67] Rigider urteilten Vertreter der Naturheilkunde, die Süßwaren möglichst umfassend aus dem Ernährungsalltag verbannen wollten. Dagegen verwahrten sich Vertreter der Süßwarenindustrie, die Zahnschäden bei Schulkindern etwa durch Schokolade schlicht in Abrede stellten – zumal die Ursachen der Zahnkaries „noch nicht geklärt“ seien. [68] In der Tat nahmen in der Folge insbesondere Zahnärzte von einer monokausalen Beziehung zwischen Süßwaren und Karies Abstand, sahen vielmehr in der Ernährung mit hochverarbeiteten Nahrungsmitteln ein größeres Problem, dem sie eine frische, vitamin- und mineralstoffreiche Kost entgegensetzten. [69]

Von diesen Debatten drang kaum etwas in den Alltag der Kinder und Jugendlichen. Das Für und Wider wissenschaftlicher Debatten war kaum nachzuvollziehen, allein einfache Regeln blieben bei ihnen haften, wurden über die Erziehung teils auch eingeübt. Die abstrakte und keineswegs gesicherte Verbindung von Süßwarenkonsum und Krankheiten wie Adipositas oder Diabetes hatte für sie keine Alltagsrelevanz – zumal die Folgen nicht unmittelbar erfahrbar waren.

Marktbildung und Marketing der Süßwaren in den 1920er Jahren

Die Süßwarenindustrie im staatlich-konjunkturellen Wechselspiel

Der bisher verwandte Begriff „Süßwaren“ wurde mit Bedacht gewählt. Er handelt sich einerseits um eine seit dem Ersten Weltkrieg verwandte Sammelbezeichnung für eine an sich recht heterogene Branche der Lebensmittelindustrie. Zucker war das wertbestimmende und geschmacksprägende Element der vier Hauptbranchen, der Produktion von Backwaren, Schokolade und Kakao, Zuckerwaren und Konfekten. Die zumeist mittelständischen Unternehmen deckten aber zumeist mehrere dieser Branchen ab. Zur Süßwarenindustrie hinzuzurechnen ist das zuckerverarbeitende Handwerk, also die Konditorei, und eine in den 1920er Jahren rasch wachsende Zahl von Bäckereien. Die Herstellung zuckerhaltiger Getränke müsste hinzugerechnet werden, wurde statistisch jedoch anders verortet. Auch die eigentliche Zuckerindustrie führte nicht nur statistisch ein Eigenleben, wurde als gesonderte Industrie gezählt und verstanden. Die Süßwarenindustrie ist also statistisch nicht präzise zu fassen, nur Größenordnungen sind möglich.

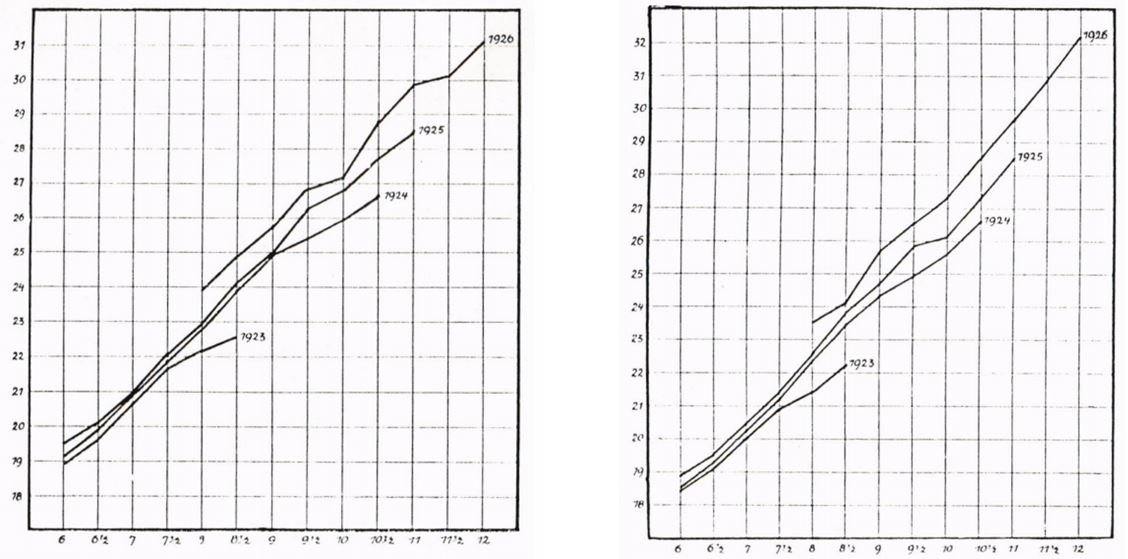

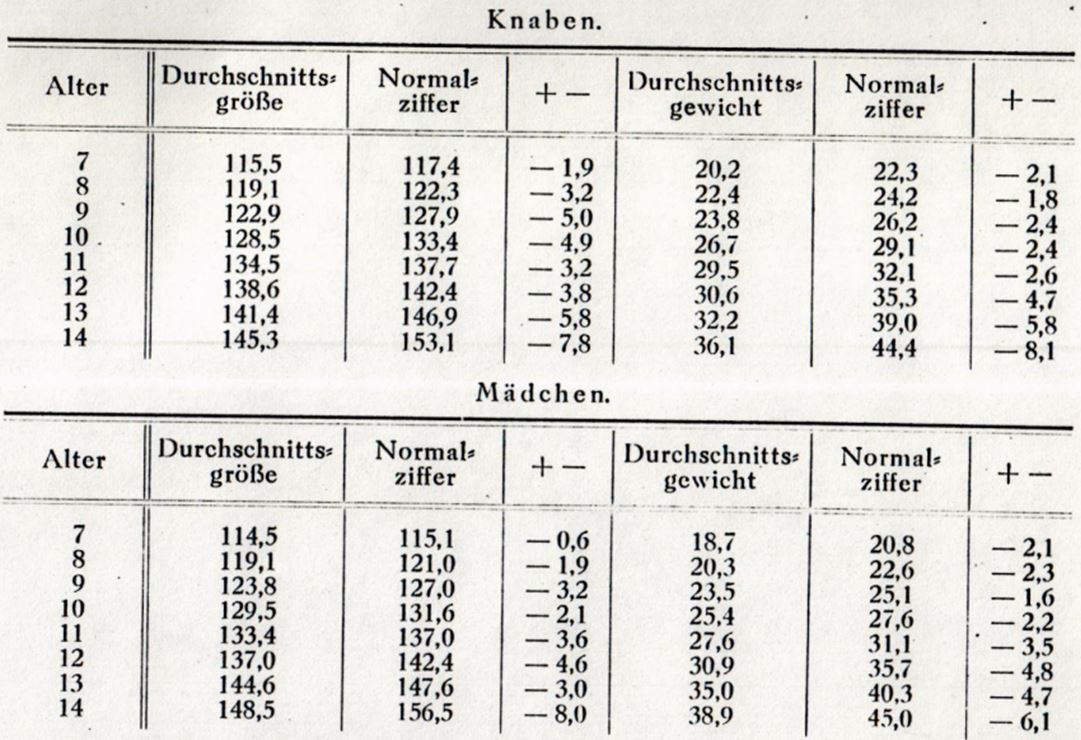

Der Begriff „Süßwaren“ zielt zweitens auf die gewerbliche Herstellung von Süßwaren in einer kapitalistischen Marktgesellschaft. Über die Bedeutung der häuslich hergestellten Plätzchen, Kuchen, Süßspeisen, Desserts etc. sind keine verlässlichen Informationen verfügbar. Doch das Wachstum der Backartikelanbieter war während der 1920er Jahre beträchtlich, entsprechend dürfte nicht nur der Kauf, sondern auch die häusliche Herstellung von Süßem zugenommen haben. Schließlich stieg der Zuckerkonsum nach dem Einbruch während des Weltkrieges nochmals deutlich an, übertraf 1925 wieder die Vorkriegswerte, lag 1929 und 1930 bei mehr als 23 Kilogramm pro Kopf, erreichte nach einem deutlichen Rückgang während der Weltwirtschaftskrise ab 1936 neuerliche Höchstwerte zwischen 24 und 25 Kilogramm. Zu beachten ist, dass dieses neuerliche Wachstum anfangs durch hohe Zuckersteuern begrenzt, durch die zwischen 1926 und 1928 erfolgte Herabsetzung der Steuersätze auf die Hälfe aber begünstigt wurde. [70]

Die Süßwarenindustrie umgriff vor dem Kriege mehr als 800 Betriebe mit 50.000 bis 60.000 Beschäftigten, in der Mehrzahl Frauen. Dresden, Berlin, Magdeburg, Köln und Herford bildeten die regionalen Schwerpunkte. [71] Sie war eine Boombranche der zweiten Industrialisierung: „Die Zahl der Betriebe hat sich seit 1875 nahezu um das Zehnfache, die Zahl der beschäftigten Personen um mehr als das Fünffache gesteigert.“ [72] Die Gewerbezählung des Jahres 1925 unterstrich eine weitere Aufwärtsentwicklung: Die Schokoladenindustrie wies 677 Betriebe und 51.200 Beschäftigte auf, die Zuckerwarenindustrie 1.889 Betriebe und 23.900 Beschäftigte. Hinzu kamen 9.089 Konditorenbetriebe mit 47.042 Beschäftigten, zudem ein Teil des Bäckerhandwerks (94.061 Betriebe, 314.484 Beschäftigte). [73]

Einen genaueren Überblick ergeben die Daten der Gewerbeaufsichtsbehörden, die allerdings nur Mittel- (> 5 Beschäftigte) und Großbetriebe (> 50) umfassen. Nach der Stabilisierung stieg die Zahl letzterer von 238 1926 auf 256 1927, die der Beschäftigten von 48.667 auf 53.901. [74] Danach stagnierte die Industrie auch aufgrund einer verstärkten Konzentrationsbewegung, die allerdings zugleich zu einer erhöhten Produktivität führte. 1929 gab es in der Kakao- und Schokoladenindustrie 867 Mittel- und Großbetriebe (61.427 Beschäftigte) resp. 238 Großbetriebe (51.699 Beschäftigte). [75] Die Weltwirtschaftskrise lichtete die Reihen der Branche erheblich, die Einfuhrbeschränkungen und Zollerhöhungen der Präsidialkabinette und des NS-Staates machten eine substanzielle Erholung unmöglich. 1936 gab es in der Kakao- und Schokoladenindustrie 571 Mittel- und Großbetriebe (49.333 Beschäftigte) resp. 175 Großbetriebe mit 43.246 Beschäftigten. [76]

Diese Zahlen sind Ausdruck beträchtlicher Wandlungen der Süßwarenbranche, vor allem aber ihrer Abhängigkeit vom staatlich-regulativen Rahmen. Freie Wahl, freie Angebote sind Chimären. Süßwaren galten trotz ihres hohen Nährwertes während des Ersten Weltkrieges rasch als Luxus. Ende 1915 wurde ihr nur noch die Hälfte der vor dem Kriege verarbeiteten Zuckermengen zugestanden, parallel ebbten die Kakaolieferungen durch die britische Seeblockade ab. Süßwaren waren daher knapp, verteuerten sich massiv, wurden zugleich zu einer begehrten Rarität. Die Preise wurden staatlich festgesetzt, doch Süßwaren mutierten zu einer prototypischen Schwarzmarktware. Die Branche schloss sich in dieser Situation zum Reichsbund der Deutschen Süßwaren-Industrie zusammen, doch die 1921 aufkommenden Hoffnungen auf ein Ende der Zwangswirtschaft, der administrierten Preise und kontingentierten Rohstofflieferungen währten nur kurz. [77] Erst nach der Hyperinflation, im April 1924, gewann die Branche wieder Dispositionsfreiheit. [78] Dies bedeutete auch eine Abkehr von den vielfältigen Ersatzmitteln der Kriegszeit, die das öffentliche Angebot lange Jahre prägten, während die besseren Sorten ihren Weg in den Schwarzmarkt und Schleichhandel fanden.

Rückkehr zu tradierten Angeboten nach Ende der Zwangswirtschaft (Die Kunst 26, 1924/25, H. 11, XI (l.); Die Woche 26, 1924, Nr. 2, VIII)

Konsolidierung und neuerliches Wachstum dürfen allerdings nicht überdecken, dass die Süßwarenbranche ihre Produkte deutlich anders absetzte und bewarb als dies uns Nachgeborenen normal erscheint. Die Schokoladenproduktion stieg in den 1920er Jahren beträchtlich, von 21.000 Tonnen 1907, auf 92.300 Tonnen 1926 und 105.800 Tonnen 1927. [79] Diese Mengen konnten in den 1920er Jahren zwar Herstellern zugeordnet werden, doch sie wurden vornehmlich als loses Angebot schnell umgeschlagen. Die großen Markenartikelhersteller, die sich zu einer Markenkonvention zusammengeschlossen hatten, machten nur ein Viertel des Gesamtabsatzes aus. Schokolade stammte zumeist von Anbietern mit nur regionaler Bedeutung. Der Absatz erfolgte nicht vorrangig über die große Zahl der kleinen inhabergeführten Ladengeschäfte, sondern zumeist über Spezialanbieter, insbesondere große Filialunternehmen. Sie verkauften Süßwaren anonym, kaum als Markenware.

Süßwaren als anonyme, teils lose verkaufte Ware 1927 (Münchner Neueste Nachrichten 1927, Nr. 321 v. 25. November, General-Anzeiger, 6)

Auch Zucker- und Dauerbackwaren wurden zumeist anonym verkauft, als Bonbon oder Plätzchen, verborgen hinter lockendem Glas, verkauft per Stück oder nach Gewicht. Höhere Qualitäten waren Spezialgeschäften und Konditoreien vorbehalten, kleine Läden offerierten meist billige (und regional recht unterschiedliche) Standardware, die sie vielfach direkt von den Produzenten bezogen. Das war Ausdruck eines wachsenden Marktes, eines wachsenden Anteils am Handelsumsatz. Das Angebot wurde in den späten 1920er Jahren vielfältiger, die Fülle der Spezialitäten war von Grossisten vielfach nicht mehr zu bewältigen, Direktabsatz üblich. [80]

Taschengeld zwischen Verschwendung und Kontrolle

Kinder und Jugendliche besaßen in den 1920er Jahren nur begrenzte Geldmittel. Lehrlinge erzielten teils sehr moderate Einkommen, das ab dem Alter von siebzehn mögliche Erwerbseinkommen ging großenteils als Kostgeld an die Eltern. Übrig blieb ein Taschengeld. Kinder erhielten dieses deutlich früher. Es verstetigte und monetarisierte den Geschenkefluss der Eltern und Verwandten. Taschengeld wurde seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts üblich, doch zu Beginn war es ein frei disponierbarer, regelmäßig bezahlter Geldbetrag an Dienstboten, an die Hausfrau und schließlich auch an den Hausherrn. Die nominelle Setzungsgewalt lag beim Hausherrn, beim Vater. Taschengeld trat neben das Haushaltsgeld, neben Erspartem. Seine Zahlung setzte ein regelmäßiges Einkommen und einen gewissen Wohlstand voraus. Es war daher im 19. Jahrhundert typisch bürgerlich.

Taschengeld für Kinder wurde seit dem späten 19. Jahrhundert üblich. Anders als das der Erwachsenen war es keine reine Gabe, sondern sollte auf kleiner Flamme in die Zwänge der Geldwirtschaft, die Regeln des modernen Kapitalismus einführen. [81] Erziehungsideale wie Einfachheit, Anspruchslosigkeit und Demut traten demgegenüber zurück. [82] Taschengeld setzte Vertrauen in den verantwortungsvollen Umgang mit Geld voraus. Skeptiker fragten allerdings: „Wird dadurch nicht der Naschsucht und der Verschwendung Tür und Tor geöffnet?“ Kinder neigten schließlich zum situativen Kauf, gaben dem „Gelüst des Augenblicks“ nach. [83] Aus diesem Grund knüpften die bürgerlichen Eltern vielfältige Bedingungen an die Zahlung des Taschengeldes. [84] Erstens legten sie teils fest, wofür die Kinder aufzukommen hatten. Das galt insbesondere für den Schulbedarf, Papier, Tinte, auch die Schreibfedern. Pfleglicher Umgang damit eröffnete kindliche Dispositionsräume, unterstützte also Ordnungssinn und Reinlichkeit. Zweitens hatten viele Kinder Rechnung über ihre Ausgaben zu führen. Die Eltern kontrollierten die Buchführung, intervenierten bei Verschwendung für Tand und Naschzeug. Gedacht als Mittel der Selbsterkenntnis und der Sparsamkeit, führte diese Art der Verschriftlichung jedoch oft zu falschen Angaben. Aus diesem Grunde wurde den Kindern schon kurz vor dem Weltkrieg ein gewisser Freiraum eingeräumt, also Ausgaben toleriert, die nicht näher spezifiziert werden mussten. Das gab dem Drang der Kinder nach, sollte ihnen aber auch den Wert des Geldes deutlich machen. Viertens zielte dieses frei verfügbare Taschengeld auch auf die Tugend der Sparsamkeit. Größere Käufe erforderten Moderation, zielgerichteten Verzicht, selbst wenn die in bürgerlichen Haushalten häufig schon vorhandene Sparbüchse ebenfalls hinzugezogen wurde. [85]

Taschengeld wurde um die Jahrhundertwende ab dem Alter von 14 vergeben, dann rasch ab 12, Anfang der 1920er ab 10, teils gar ab 8. [86] Mädchen bekamen es später als Jungen, erst in den 1920er Jahren gab es vermehrt Parität. [87] Die Höhe variierte, je nach Einkommen, je nach Wirtschaftslage. Taschengeld war dennoch immer wieder umstritten, insbesondere um die Härte der Kontrolle wurde gerungen. Angesichts des Anfangs der 1920er Jahren wachsenden „Lustbarkeitsunfugs unter den Jugendlichen“ hieß es: „Die Eltern sollen sich mehr darum kümmern, wo die Kinder sind und was sie mit dem Taschengelde machen.“ [88] Während der Inflation wurde Sparsamkeit, also temporärer Konsumverzicht, entwertet. Kinder erfassten dies, sprangen nach Erhalt des Taschengeldes „vergnügt davon, um im nächsten Kramladen das erquälte Taschengeld in Leckereien oder wertlosem Unfug umzusetzen.“ [89]

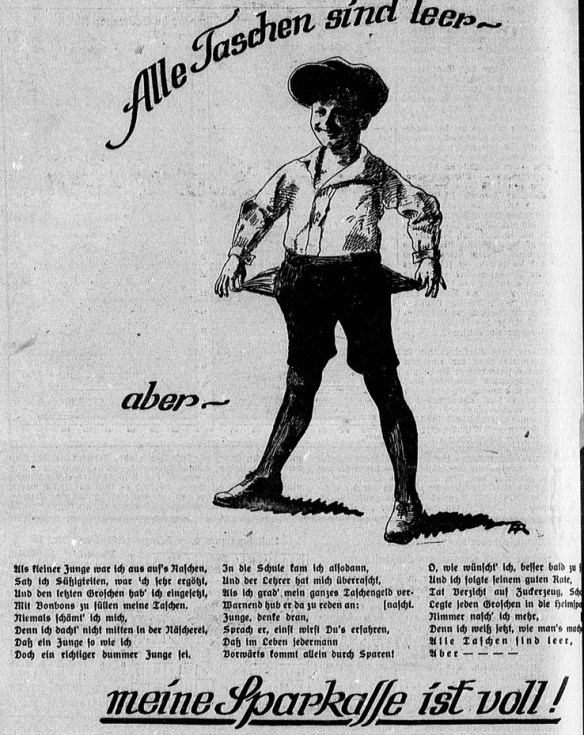

Die Inflationserfahrung veränderte auch die Funktion und Stellung des Taschengeldes: Zuvor diente es zum Erkunden des kindlichen Charakters, dem dann begründeten Gegensteuern gegen die Naschhaftigkeit, Verträumtheit, Liederlichkeit. Taschengeld blieb ein Erziehungs- und Kontrollmittel. Doch es galt nun zunehmend als Recht der Kinder und insbesondere der Jugendlichen in einer kommerzialisierten Umwelt. Geld regierte die Welt und daher mussten Eltern ihre Kinder lehren „mit dem Gelde umzugehen“ [90]. Das schien wichtig, da Kino und Illustrierte neue Konsumformen plakativ vor Augen führten und die „Dollarjugend“ [91] in den USA Träume hervorrief, die in Mitteleuropa nicht umsetzbar waren. Wichtiger noch wurde seit 1925 die von den Sparkassen ausgehende und im seither jährlich zelebrierten Weltspartag kulminierende Sparbewegung. [92] Sparen eröffnete insbesondere Jugendlichen neue Konsumhorizonte, Fahrräder, Radios, gar Motorräder – Ratenzahlung und eine Arbeitsstelle vorausgesetzt. Naschen wurde zunehmend als kindlich abqualiziert: „Als kleiner Junge war ich aus auf’s Naschen, / Sah ich Süßigkeiten, war ich sehr ergötzt, / Und den letzten Groschen hab‘ ich eingesetzt, / Mit Bonbons zu füllen meine Taschen. / Niemals schämt‘ ich mich, / Denn ich dacht‘ nicht mitten in der Näscherei, / Daß ein Junge so wie ich / Doch ein richtig dummer Junge sei. / […] Und ich folgte seinem guten Rate, / Tat Verzicht auf Zuckerzeug, Sch[…] / Legte jeden Groschen in die Heimsparkasse / Nimmer nasch‘ ich mehr, / Denn ich weiß jetzt, wie man‘ macht. / Alle Taschen sind leer, / Aber – – – – meine Sparkasse ist voll!“ [93]

Abbitte eines einstmals naschenden jungen Sparers (Sparkassen-Rundschau 1928, Nr. 20, 8)

Taschengeld ermöglichte in den 1920er Jahren Kindern und Jugendlichen eine begrenzte eigenständige Teilhabe am Alltagskonsum. Süßwaren standen dabei hoch im Kurs, doch je älter die Kinder wurden, um so breiter gefächert wurden ihre Wünsche. Süßwaren blieben insbesondere bei Mädchen und Backfischen weiterhin hoch geschätzt, doch Kleidung, Schönheitsprodukte und Kosmetika traten hinzu. Der Trend hin zu anderen Produkten schon im Kindesalter war nicht zu übersehen.

Wachstum der Begehrlichkeiten: Die Weitung der Kinderinteressen

Die Debatte über das Taschengeld der Kinder wurde immer auch mit Einblicken in die Konsumwelt der Kleinen gewürzt. Verschwendungen wurden beklagt, auch nicht standesgemäße Geldverwendung: „Schon das Kleinste, das noch kaum den Groschen kennt, läuft zum Automat, um den gefundenen Knopf oder ein Steinchen hineinzuwerfen und sich Bonbons dafür zu holen. Mit der Semmel als Frühstücksbrot ist der Schüler von heutzutage nicht zufrieden; Bonbons- und Konditorläden in der Nähe der Schulen machen stets das beste Geschäft. Diese Bemerkungen kann man besonders bei den Volksschülern machen. Im zerrissenen Kleidchen und verrissenen Schuhen schnullt man Bonbons und Schokolade; halberwachsene Knaben, denen die Armut aus dem Gesicht und Anzug spricht, stoßen stolz den Qualm der Zigaretten aus dem Mund. Und dabei ist man immer unzufrieden, weil das Taschengeld nie zur Befriedigung der vielen Wünsche ausreicht.“ [94] Neben die in jungen Jahren dominierenden Süßwaren trat früh die „männliche“ Zigaretten. Auch die Ausgabebücher des Taschengeldes wurden variabler: „20 Groschen für Schokolade, 50 Groschen Kino, ‚Der Cowboy-König‘, 10 Groschen für Schokolade“ [95].

Neue Medien drangen in den 1920er Jahren vor, das Kino lockte, ebenso die grellen „Riesenplakate an den Warenhäusern. Tausende und Abertausende von kleinen Kinderballons dienen, in der Hand freudig strahlender Kinder, diesen Geschäften als ‚wandernde‘ Reklame.“ [96] Kinder durchblätterten Zeitungen, prägten sich auch ohne Lesefertigkeiten „die Inserate und Reklame-Anzeigen mit ihren in die Augen fallenden charakteristischen Figuren und Bildern“ [97] ein. Diese frühe Marktsozialisierung rief scharfe Kritik hervor, führte im Rahmen der Schmutz- und Schund-Debatten zu Bücherverbrennungen. Es ging um Konsumresilienz: „Unsere Kinder: das ist unsere Hoffnung und Freude, Glück und Sorge, alles in einem. […] Niemals war unsere Jugend so sehr gefährdet und umlauert, wie in der Gegenwart. Gefahren für Seele und Leid, Gefahren der Umwelt und der Öffentlichkeit, der Straße und der Gesellschaft, der schreienden und verführerischen Reklame, Gefahren für die Unschuld und Reinheit unserer Kinder. Gefahren für ihren Glauben.“ [98] Billige Fabrikware schien auf dem Vormarsch, Kitsch nahm das Hirn der Kinder in Besitz, Billigspielwaren verdrängten die gediegenen Angebote der Vorkriegszeit: „Daß Kinder Süßigkeiten lieben, ist nachgewiesenermaßen in ihrem Organismus begründet, aber müssen das Gummischlangen und auf ein Stöckchen gespießte farbige Zuckerkleckse sein?“ [99] Derartig kulturkritische Einwürfe hatten ihre Berechtigung, waren aber zugleich Rückfragen aus einer den Kindern kaum bewussten Vergangenheit.

Sie spiegelten jedoch die neuartige Bilderwelt des Alltags, die Vielgestaltigkeit der Reklame, die Sinnesreizung durch Anpreisung und Angebot. Das Interesse der Kinder wurde weiterhin auf Süß- und Spielwaren gelenkt: „Wie anders als damals die Kleinstadt bietet die Großstadt jetzt durch die viel bunteren und kunstgerecht ausgeschmückten Auslagen der Schaufenster und durch allerlei andere Schaustellungen der Reklame der bildhungrigen Phantasie der Kinder eine üppige Fülle von Bildern, wenn auch freilich nicht immer in einer für die frühe Jugend passenden Auswahl.“ [100] Konsumgüter gewannen eine neue soziale Bedeutung. Sport und Freizeit waren von ihnen geprägt, waren Erfordernisse für Spiel und Spaß. Mobilität gewann an Bedeutung, prägte den Sonntagsausflug und die Freizeit: Bildreportagen konturierten Erwartungen, Faltboote und Segelflug ließen sie jugendnah und abenteuerlich erscheinen. Die Grenzen des Schicklichen verflüssigten sich, Groschenromane präsentierten prickelnde Kriminalität, schräge Typen und den Reiz des Unerlaubten. Comics drangen vor, einfach gezeichnet, mit plumpem Witz; doch auch schon verfeinert, mit Raffinesse, künstlerischem Geschick und Hintersinn. Bildserien wie die der Stosch-Sarrasani-Hefte führten weltweite Abenteuer augenscheinlich vor. Markenartikelanbieter nutzten diese für ihre Zwecke, boten Reklamekinderzeitschriften an, „frei von jeder Reklame […] und pädagogisch in jeder Hinsicht einwandfrei.“ [101] Gewiss, die Reklame konzentrierte sich auf Erwachsene, doch auch die Kinder wurden zunehmend umworben. Süßwaren blieben ein wichtiges Kinderprodukt, doch der konsumtive Horizont weitete sich auch für sie: „Nicht umsonst ist ein Großteil der Reklame der großen Markenartikelfirmen und Konsumentenorganisationen bemüht, einen beträchtlichen Teil ihrer Reklame auf das Gefühlsempfinden des Kindes einzustellen, um auf diese Art suggestiv auf das Kind einzuwirken. Schon den Kindern soll dieser jener Name eines Artikels oder einer Ware von jenem Zeitpunkte an in die Ohren gehämmert werden, von dem an es zu begreifen beginnt. Unwiderstehlich wird der Zwang dann, wenn das Kind die Schulbank zu drücken beginnt und der kleine ABC-Schütze schreiben und lesen lernt und mit Interesse all die Flugzettel und deren fettgedruckten Stellen zu entziffern sucht.“ [102]

Der neue Lockreiz des Süßen: Marketing, Angebote, Konsumumfeld

Jugend als Markt: Wachsende Marktsegmentierung

Kinder und Jugendliche waren nicht nur Teil und Adressaten von Werbung und Waren. Seit den späten 1920er Jahren segmentierte sich auch ein Jugendmarkt, der ökonomisch reflektiert und dann mit Hilfe spezieller Produkte etabliert und erweitert wurde. Jugend wurde zum Mittel der Wertschöpfung: „Um die Jugend zu werben, bedeutet eine neue Käuferschaft gründen! Denn rasch wächst sie heran und wer die Jugend gewinnt, baut für die Zukunft vor. Das Kind beeinflußt aber auch die Entschlüsse der Eltern in besonderem Maße. Mancher Kauf oder auch zusätzliche Verkauf kommt dort zustande, wo man das Kind im Mittelpunkt des Interesses macht. Der Einfluß des Kindes auf den Wareneinkauf tritt nicht immer offen in Erscheinung, um so bedeutender ist er. Deshalb ist es wesentlich, die Anhänglichkeit der Jugend zu gewinnen.“ [103] Dies war nicht zuletzt Folge des amerikanischen Marketings der späten 1920er Jahre. Auch wenn amerikanische Firmen im deutschen Markt vielfach nicht erfolgreich waren – Wrigley gründete zwar 1926 in Frankfurt a.M. eine Kaugummifabrik, schrieb aber hohe Verluste – fanden Ideen von Massenproduktion und Massenbeeinflussung, von Sozialtechnologie und Geschmacksstandardisierung doch insbesondere bei den Markenartikelherstellern beträchtlichen Widerhall: „Wer als Markenartikelhersteller die Jugend von heute gewinnt, hat Markenartikelkunden von morgen.“ [104] Jugendliche kannten einschlägige Markenartikel der Süßwarenbranche, in Umfragen lag Stollwerck vorn, gefolgt von Dr. Hillers (Pfefferminzbonbons) und Sarotti. Doch die oben analysierte großenteils mittelständisch und von anonymer Ware geprägte deutsche Süßwarenindustrie hatte nicht die Kapitalkraft für regelmäßige Reklamefeldzüge, setzte zudem auf die Attraktivität einer breiten Angebotspalette.

Jugend als neues Marktsegment: Titelbild eines Marketing-Ratgebers (W[alter] H[ans] Wolff, Jugend. Wege zu einer neuen Käuferschaft, Stuttgart 1928, I)

Neue Konsumfelder: Haarpflege für junge Mädchen (Der Welt-Spiegel 1930, Nr. 26 v. 29. Juni, 7)

Neue und billige Süßwaren

Der Süßwarenmarkt entwickelte sich in den 1920er Jahren nicht „amerikanisch“, also in Richtung auf einige massiv beworbene und überall erhältliche Markenartikel, die mit regionalen Spezialitäten ergänzt wurden. Die große Masse wurde noch unter ihrer Warenbezeichnung verkauft, also als Bonbon oder Marzipankartoffel, als Rumkugel oder Mürbegebäck. Große Bedeutung hatten auch Mischungen von Handelsfirmen. Es galt, etwas Süßes, etwas nicht Alltägliches zu genießen. Markentreue war eher etwas für die Erwachsenen.

Produktinnovationen Vivil (Pfefferminzbonbons) und Wrigley (Kaugummi) (Badische Presse 1930, Nr. 206 v. 5. Mai, 12 (l.); Mittelbadischer Kurier 1927, Nr. 202 v. 1. September, 4)

Gleichwohl entstanden in den 1920er Jahren auch heute noch bekannte Markensüßwaren: Haribos Gummibärchen wurden seit 1922 verkauft. Nappo, ein mit Schokolade überzogenes Nougatkonfekt folgte 1925, das Kaubonbon Maoam 1931. Derartige Markenartikel etablierten sich meist neben anonymer Ware. Pfefferminzbonbons wie Vivil oder Dr. Hillers wurden seit den späten 1920er Jahren massiv beworben, wurden eingewoben in neue Freizeitaktivitäten, zugleich als gesund und erfrischend positioniert. Kaugummi gab es vereinzelt schon vor dem Ersten Weltkrieg, doch erst die amerikanischen Anbieter initiierten seit Mitte der 1920er Jahre eine kurze Mode. Längerfristigen Erfolg hatten die ebenfalls schon vor dem Weltkrieg bekannten Kolagetränke, bei denen Coca-Cola den Takt angab, doch die „deutsche“ Afri-Cola seit 1931 dagegenhielt. Ergänzt wurde dieser Reigen von Markenprodukten, bei denen der Firmenname als Dachmarke genutzt wurde. Konfitüren von Schwartau oder Zentis standen für solide, zugleich aber um immer neue Geschmacknuancen ergänzte Süßwaren.

Neue Geschmacksrichtungen: Lakritze und Rahmkonfekt (Hörder Volksblatt 1921, Nr. 170 v. 23. Juli, 8 (l.); Illustrierter Beobachter 7, 1932, 830)

Hinzu kamen sozial differenzierte Süßwaren ganz unterschiedlichen Geschmacks, teils nur mit regionaler Verbreitung. Das galt etwa für die im Westen häufig genossenen Lakritze, die in anderen Teilen der Republik eher als Medizin bekannt waren. Das teure Rahmkonfekt war dagegen Teil bürgerlicher Konsums. Beide Segmente verwiesen zugleich auf die für Süßwaren zunehmend wichtigeren transnationalen Übernahmen von Produktideen.

Süße Woche oder Die billige Angebotspalette der Süßwaren (Badischer Beobachter 1928, Nr. 298 v. 28. Oktober, 10)

Süßwaren boten Kindern aber nicht nur höchst unterschiedliche Geschmacksrichtungen, eine süße Einführung in die Vielfalt möglicher Gaumenfreuden. Sie waren zugleich billig, zugeschnitten auf das karge Taschengeld, klein portioniert, ein Lutsch- und Schluckprodukt, das sofort genossen, aber auch aufbewahrt werden konnte. Typisch für die zweite Hälfte der 1920er Jahre waren zahllose „Süße Wochen“, in denen zumeist anonyme Ware zu Ausnahmepreisen angeboten wurden. Hauptanbieter waren Filialbetriebe, freiwillige Ketten und lokale Spezialanbieter. Auch Warenhäuser nutzten diese Absatzmethode, die an die seit der Jahrhundertwende üblichen „Weißen Wochen“ anknüpfte.

Zeitgenössisch wurde auch Obst und auch Süßmost als Alternativen zu Zuckerwaren angeboten. Doch ihr Nährwert war vielfach gering, die Qualität insbesondere deutscher Ware schwankend, ihr Angebot stark saisonal geprägt und zudem relativ teuer. Trotz wissenschaftlicher Empfehlungen galten sie daher vielfach als „überflüssiges Naschwerk“ [108]. Die Konsumraten stagnierten in dieser Zeit, auch wenn insbesondere die Banane als süße und nährende Frucht an Bedeutung gewann – und sich Äpfel und Pflaumen süß umrahmt als Kuchen im Kindesmagen wiederfanden.

Das relative Scheitern von Obst als Zuckerwarensubstitut hing allerdings auch damit zusammen, dass insbesondere während der Weltwirtschaftskrise der Nährwert neuerlich in den Vordergrund trat: „Es hat sich nun erwiesen, daß der Genuß von allerhand kleinen Süßigkeiten treffliche Kräfte zu verleihen vermag.“ [109] Immer wieder wurde in den Zeitungen und Illustrierten darauf verwiesen, „daß Süßigkeiten für Kinder notwendig sind und daß eine wirklich gute Gesundheit ohne sie nicht erlangt werden kann.“ [110] Dabei handelte es sich nicht nur um die weit verbreitete, bei Anzeigenkunden gern aufgenommene redaktionelle Reklame. Chemisch war es durchaus richtig, dass Konditorwaren „vollwertige und vitaminreiche Nahrungsmittel sind, deren Nährwert bei gleichem Gewicht den vieler Fleischgerichte und Beilagen“ überstieg. [111] Zucker bot rasch resorbierbare Kohlenhydrate, half bei Erschöpfung und Mattigkeit. Die Ambivalenz jedes Lebensmittels erlaubt weder Verdammung, noch hymnische Begeisterung, sondern erfordert eine ausbalancierte Bewertung.

Geselligkeit und Nährkraft: Mädchen im Café (Illustriertes Unterhaltungsblatt 1932, 55)

Neue Kundenkreise

Für die 1920er Jahre typisch war aber nicht nur ein zunehmend breiteres und preislich abgestuftes Angebot. Süßwaren wurden damals auch zu einer gängigen nährenden und schmackhaften Alltagskost für Arbeiterkinder. [112] Die deutschen Konsumgenossenschaften, die Ende der 1920er Jahre etwa zehn Millionen Menschen mit preiswerten industriell gefertigten Lebensmitteln versorgten, weiteten ihr Angebote nicht nur allgemein auf Süßwaren aus. Sie richteten ihre Offerenten zudem gezielt an die Kleinen resp. die einkaufende Mutter.

Süßwaren als Teilhabe an den Errungenschaften der industriellen Welt (Konsumvereinsbote für Rheinland und Westfalen 21, 1928, 158 (l.); ebd. 20, 1927, 166)

Süßwaren, wenngleich in „den niedrigeren Preislagen“ wurden als Ausbruch aus Alltagstrott verstanden, aus der Enge einer von Arbeitslosigkeit geprägten Zeit. Und sie waren zugleich Soul Food, denn im Angesicht der naschenden Kinder dachte der Erwachsenen wohl „an jene Zeit zurück, wo ihm diese Süßigkeiten ebenfalls der Inbegriff aller Seligkeit waren.“ Sparsam sollten sie gegeben werden, nicht hemmungslos: „Aber ein paar Bonbons zur rechten Zeit, das heißt nach der Mahlzeit […] sind gut.“ [113] Die Konsumgenossenschaften produzierten als Handelsmarken Schokolade und Waffeln, Drops und Kekse, Malzbonbons und Karamellen, Pralinen und Konfekt. Hinzu kamen süße Getränke und eine breite Palette von Backartikeln und Puddingpulvern für häusliche bereitete Süßspeisen. Diese Angebote waren Teil einer „distributiven Gegenwelt“, die fair, hygienisch, effizient, bedürfnisorientiert und mit guten Arbeitsbedingungen verbunden war. [114]

Erfrischungen und Stärkungen für auch für Genossenschaftskinder (Konsumgenossenschaftliches Volksblatt 25, 1932, Nr. 15, 16 (l.); ebd., 12)

Neue Orte

Süßwarenkonsum fand in den 1920er Jahren zunehmend an neuen, außerhäuslichen Orten statt. Sie traten an die Stelle tradierter Erfahrungsräume. Da war das „Schaufenster voll Süßigkeiten“ [115], da war vor allem der Laden. Während der großen Schulpause „kommen in höchster Eile hintereinander vier oder fünf Kinder hereingestützt, Knaben oder Mädchen jeder Altersstufe, zwischen sechs bis vierzehn, die ihren Fünfer oder Zehner auf den Ladentisch legen und dafür Süßigkeiten verlangen.“ Darüber kam eine Käuferin mit der Verkäuferin ins Gespräch: „Während wir uns noch unterhielten, kam eine Frau herein mit ihrem kleinen Mädchen auf dem Arm. Ehe die Mutter noch ihre Bestellungen machen konnte, hatte die Kleine die ihr offenbar wohlbekannten bunten Zuckersteine in der Glasbüchse entdeckt und streckte verlangend beide Hände danach aus.“ [116] Das Begehrte, es war sichtbar – nur die Mutter war noch zu überzeugen. Doch auch die Folgen waren sichtbar, fanden sich doch vielfach „zahllose Orangen-, Kastanien-, Nuß- und Obstschalen, dann Papier- und Staniolhüllen von Schokolade, Zuckerwerk usw. von den vielen Straßenmahlzeiten, die da gehalten werden“ auf der Straße. [117] Abfalleimer gab es halt nurmehr selten, auch nicht für Streichhölzer und Zigarettenkippen. Als Konsumraum für Süßwaren blieb die Straße jedoch von eher geringer Bedeutung: Eiskarren waren seltener geworden, Automaten spien weiterhin Schokoriegel und Bonbons, dafür vermehrt Kaugummi und Pfefferminzbonbons. Doch stattdessen etablierten sich zunehmend neue Orte, in denen Kinder und Jugendliche nicht nur Süßwaren kaufen konnten, sondern an denen sie diese auch verspeisen konnten.

Veränderungen im Straßenhandel: Eisgekühler Kakao to go sowie Kaugummiautomat (Illustriertes Unterhaltungsblatt 1931, 1334 (l.); Westdeutsche Landeszeitung 1927, Nr. 20 v. 21. Januar, 10)

In den frühen 1920er Jahren galt das vor allem für die Konditoreien. Lustbarkeiten und Verausgabungen fanden in der Nachkriegszeit hier einen neu definierten, verjüngten Raum, der auf zuvor „ungeahnte Höhe“ gebracht wurde. [118] Die Folge war ein beträchtliches Wachstum – Ende der 1920er Jahre gab es fast so viele Konditoreien wie heute Bäckereien. Der außerhäusliche Backwarenmarkt wuchs in den 1920er Jahren auch durch die Abkehr der Bäckereien von Brot und Brötchen, durch ein wachsendes Angebot von einfachen Teilchen, von Hefe- und Plundergebäck, von Streusel- und einfachem Napfkuchen. Speiseeis blieb eine wichtige Konditorware, doch die Konkurrenz insbesondere der Erfrischungsräume von Waren- und auch Kaufhäusern sowie der modischen Konzertkaffees wurde härter. Ausgeweitet wurde das Sortiment von Sahne- und Cremegebäck, von Torten und aufwändigerer Kuchenware: „Allgemein haben sich aber die Ansprüche des Publikums im Vergleich zur Vorkriegszeit erhöht. Die Kunden verlangen heute für ihr Geld allerbeste Ware. Der Hunger der Kriegsjahre ist vergessen. Wir müssen ferner immer neue Sachen bringen.“ [119] Sozialpolitische Maßnahmen, wie das Sonntagsbackverbot oder die moderate Arbeitszeitverkürzung führten zu stetigerer Arbeit und damit zur Produktion von Spitz- und Baumkuchen oder aber von Konfitüren. Schlagsahne blieb ein wichtiger Artikel, wenngleich diese zunehmend zuhause frisch geschlagen wurde. Die Konditoren verloren zugleich ihre Dominanz bei Kleingebäck. Teekuchen, Mürbegebäck und Keks boten nun auch Bäcker an, Konsumvereine, insbesondere aber die Süßwarenindustrie. Das galt auch für Marzipan, Konfekt und Pralinen.

Lockreiz der Cremeschnittchen (J.M. Erich Weber, Schule und Praxis des Konditors, 2. Aufl., Radebeul 1927, Taf. 30)

Auch Bäckereien gewannen an Bedeutung, nicht zuletzt durch die zunehmende Verwendung von Weizenmehl. Sie profitierten vom schwindenden häuslichen Brotbacken, auch durch das wachsende Angebot von Feingebäck. Wie bei den Konditoreien nahmen die Ansprüche an Ladenausstattung und Verpackung zu: „Die Kundschaft wünscht das Pergamentpapier oder bei Konditoreiartikeln und beim Stollenversand die Cellophanpackung. Früher mußte ein Bäckerladen nur sauber sein. Heute muß dagegen eine gewisse Eleganz aufgewendet werden, um die Kundschaft zu halten oder heranzulocken.“ [120] Im ästhetischen Kapitalismus folgten nicht nur Jugendliche den ehedem verfemten Anforderungen der Inflationszeit.

Eine moderne Feinbäckerei (Innen-Dekoration 45, 1934, 277)

Noch stärker als die Zahl der Konditoreien wuchs die Zahl der Eisdielen. Italienische Straßenhändler mieteten vielfach im Sommer Ladenlokale an, deutsche Konkurrenten folgten, auch manche dem scharfen Wettbewerb nicht mehr gewachsene Konditoren. Sie waren zugleich Nutznießer der Weltwirtschaftskrise. 1934 gab es im Deutschen Reiche etwa 2.000 Eisdielen. [121] Danach intensivierte sich der Wettbewerb mit den Konditoreien. Letztere sanken auf etwa 8.000 Betriebe, während die 3.500 bis 4000 Eisdielen mehr Speiseeis umsetzen als ihre handwerklichen Konkurrenten. [122] Sie entwickelten sich zum Tummelplatz von Kindern und Jugendlichen – und sahen sich ähnlichen Vorwürfen ausgesetzt wie ehedem die Straßenhändler: „Die Verbreitung von sogenannten ‚Eisdielen‘ in den Vorstadtgegenden der Großstädte bedeutet eine hygienische Gefahr, weil dadurch Appetitlosigkeit und Magendarmstörungen bei Kindern begünstigt und die Grundlage zu den Erscheinungen der Fehlernährung gelegt wird.“ [123] Entsprechende Regulierungen folgten, nun allerdings auf Reichsebene. [124]

Weiterhin flexibel: Eisdielen in Berlin als Sommergewerbe (Der Welt-Spiegel 1926, Nr. 20, 10 (l.); ebd. 1932, Nr. 38, 9)

Konditoreien und Eisdielen standen nicht nur für neue Orte des Süßwarenkonsums, sondern auch für – selbstverständlich kritisch beäugte – Freiräume von Kindern und Jugendlichen. Das galt ansatzweise auch für die große Zahl von Kinos. Dort erfolgte der Süßwarenverkauf über den Bauchladen. Nüsse, Bonbons und Knabberzeug ermöglichten Zerstreuung bei der Zerstreuung, Gaumengenuss begleitete Konsumgenuss. Vielfach wurden Süßwaren auch ins Kino mitgenommen – nicht nur von Jugendlichen und Kindern. [125] Erwachsene aber besuchten nach der Vorstellung häufig noch ein Café, eine Bar – doch diese waren Jungen nicht mehr zugänglich, das Gaststättengesetz wurde 1930 verschärft. Tradierte Konsumorte wie Jahrmärkte, Rummelplätze und Schützenfeste waren dagegen offener. Ihre Vielgestaltigkeit und fehlende valide Statistiken erlauben aber keine fundierten Aussagen zum Süßwarenkonsum. Sicher ist allerdings, dass es sich bei ihnen immer auch um herbeigesehnte Feste mit einem ansonsten nur selten erhältlichen Sortiment handelte. Das ging weit über kandierte Früchte, gebrannte Mandeln, Liebesperlen und umzuckerte Herzen hinaus.

Exotische Angebote auf dem Coburger Schützenfest 1924 (Coburger Zeitung 1924, Nr. 184 v. 7. August, 4)

Säkularisierung und Kommerzialisierung? Die Versüßung der christlichen Festkultur

Eduard Hamm, liberaler bayerischer Handelsminister, beschwor 1921 auf der ersten großen Konditoren-Ausstellung nach dem Weltkrieg, dass es „ein Verlust an unserer Kultur und unseren geistigen Werten [… wäre, US], wenn die traditionellen Erzeugnisse der Zuckerbäcker zu Weihnachten, Ostern und Allerseelen verschwinden würden. […] Wohl könne die Frage aufgeworfen werden, ob es schon an der Zeit sei, unserem Volke ein solches Paradies von Süßigkeiten zu zeigen. Wir müssen uns darüber klar sein, daß wir einen langen mühevollen Weg über Sparsamkeit und Arbeit gehen müssen und daß erst unsere Kinder und Kindeskinder vielleicht ein sorgenfreieres Leben führen können.“ [126] Es ist offenkundig, dass Hamm dem schon wieder boomenden Gewerbe Mut machen wollte. Doch er irrte in zweierlei Richtungen. Zum einen waren die christlichen Hochfeste trotz Feingebäck und Hausbäckerei keineswegs eine Domäne der Zuckerbäcker. Ostern und Weihnachten waren zu Beginn des 19. Jahrhunderts keine wirklich süßen Feste, trotz vielgestaltiger Gebildbrote und Weihnachtsbäckereien. Das lag nicht nur am fehlenden Zucker und den teuren Gewürzen, sondern auch daran, dass diese christlichen Feste in ihrer Form erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts „traditionelle“ Gestalt annahmen. Zum anderen aber setzte in den 1920er Jahren eine neuerliche Versüßung der christlichen Festkultur an, die eng mit dem Aufschwung der Süßwarenindustrie verbunden war, die aber auch durch eine intensivierte Hausbäckerei gestützt wurde.

Beginnen wir mit Ostern. Im Berlin galt noch im frühen 19. Jahrhundert: „Kuchen wurde damals nur an den Festtagen gegessen, und Rosinen gab es nur in der Weihnachtsstolle und im Osterkringel. Die Kinder liebten Ostern besonders darum, weil es das einzige Fest war, an dem es Süßigkeiten gab.“ [127] Damals wurden Zuckerstücken verteilt, teils auch Kalmus. In der Werbung der frühen 1920er Jahre feierte man dagegen „Ostern, das Fest der Süßigkeiten, der Osterhasen und Ostereier“ [128]. Ostern wurde im späten 19. Jahrhundert zunehmend mit süßen Eiern umrahmt, aus Marzipan und Schokolade. Das war Mitte der 1920er Jahre Standard, wurde von bürgerlichen Kindern erwartet. [129] In den Folgejahren nahm der Aufwand, der Umfang und die Art der Geschenke zu: „Ostereier, Schokolade, Zuckerstangen und nicht zu vergessen die reichlichen Ostermahlzeiten mit den herrlichen süßen Nachspeisen werden prächtig munden.“ [130] Die gewachsene Zahl der Konditoren bestückte ihre Schaufenster mit zuvor nicht bekannter süßer Pracht: „Kleine Eier und große, verschiedenfarbig, in reizenden Aufmachungen, in blinkendes, schimmerndes Stanniol gehüllt, mit luftigen, farbigen Schleifen, und ganz hinten, da steht auch ein großes Ei, von dessen brauner Schokoladenfärbung ‚Frohe Ostern‘ weiß aufleuchtet. Seiner meisterhaften handwerklichen Kunst hat dort der Osterhase in der Verzierung Ausdruck gegeben in dem zarten Rosengebinde, das sich unter der Schrift wie ein lächelnder Gruß an das Ei schmiegt. Aus Marzipan […] hat der Meister die keuschen Kelche geformt, die zarten Blätter, so zierlich und fein, daß einen ihre Vernichtung zwischen den Zähnen reuen möchte. Ihr Anblick ist herrlicher fast denn ihr Genuß.“ [131] Geschenkkörbe traten hinzu, Ostereier in verschiedenen Größen und aus verschiedenen Materialien, Schokolämmer und Zuckerhäschen. Doch diese Nestgelege waren zumeist industriell hergestellt, preiswerte Massenware. Die süße Osterware wurde umkränzt von gängigen Alltagsprodukten. All das wurde mit Werbung und Sonderangeboten gezielt vorbereitet, gezielt forciert. Ostern, bekanntermaßen das Fest der Auferstehung Christi, wurde dadurch weiter kommerzialisiert und säkularisiert. Die Wiederauferstehung der süßen Ware erlaubte nach dem Massenschlachten des Weltkrieges eine neue Aufladung des Hochfestes, dessen Kerngehalt immer weniger Menschen teilten. Die Form der christlichen Hochfeste wurde hochgehalten, doch sie waren häufig ihres transzendentalen Gehaltes entkleidet. Die Freude am kleinen süßen Geschenk war Flankenschutz und integraler Bestandteil eines wonnenfrohen konsumtiven Miteinanders.

Ostern als Süßwarenfest (Der Welt-Spiegel 1928, Nr. 15, 32 (l.); Mittelbadischer Kurier 1929, Nr. 70 v. 23. März, 8)

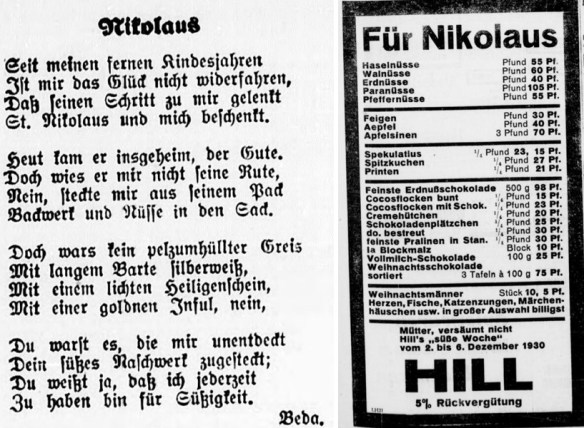

Ähnlich die Entwicklung beim Fest des Heiligen St. Nikolaus am 6. Dezember. Es fand einst im kirchlichen Rahmen statt, als Weihefest, gab aber auch den Anlass für Nikolausmärkte, die auf Weihnachten hinführten. Dort gab es Naschwerk zu kaufen, doch wichtiger waren Krampuss-Puppen, Ruten und Dekorationsartikel. [132] Vielerorts gab es Umzüge zu Nikolaus, die mit Gaben endeten, Weißgebäck, einem Stutenkerl. Doch aus dem religiösen Gemeinschaftserlebnis wurde später immer stärker ein häusliches Fest. St. Nikolaus zog mit Sack und seinem rutenbewerten Wiederpart, dem Knecht Rupprecht herum, besuchte die Familien mit ihren Kindern. Sie hatten Rechenschaft abzulegen ob ihrer Taten, ihrem Fleiß, ihrem Gehorsam, ihrem Charakter. Ähnliches galt auch für Dienstboten. Böse Taten wurden nicht nur symbolisch vom rutenschwingenden Knecht verurteilt, während der Heilige im Sack Geschenke barg, die er zumeist auch übertrug. Feinbrot, Honig, Äpfel, kaum Süßes – zu Beginn. Seit den 1860er Jahren traten vermehrt Nüsse hinzu – billig importiert aus den USA. Erst dann kam Schokolade hinzu, auch preiswertere Süßwaren. Das Ritual der Jahresbeichte, der Jahresbewertung blieb auch im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts vielfach erhalten: [133] „Was hat der Mann ein gut‘ Gemüt; Denn wo er art’ge Kinder sieht, / Da greift er in die Taschen. / Da greift er in den Sack hinein, / Daß sich die artigen Kinder freu’n / Da gibt es was zu naschen. […] Doch sind die Kinder bös‘ im Haus, / Da zieht er gleich die Rute raus, / Die Kinder zu erschrecken. / O, lieber Nikolaus, halte ein, / Ich will auch immer artig sein, / Laß nur die Rute stecken!“ [134]