Die Liberalisierung von Cannabis nimmt ihren Lauf. Zahllose Einwände und Bedenken wurden in den Wind geschlagen, denn es ging um ein Freiheitsrecht, um einen weniger repressiven Zugang zu einem Kraut der Erlösung. Abseits des Binnendiskurses der Parteien wurden Interessengruppen, NGOs, medizinische und sozialtechnologische Experten eingebunden; doch nicht das Abwägen zwischen offenkundigen Gefahren, dem Jugendschutz, den vertriebstechnischen Problemen und den vielfältigen medizinischen, sozialpräventiven und wirtschaftlichen Verheißungen stand dabei im Mittelpunkt. Es galt vielmehr Wahlversprechen zu halten, eine der wenigen Gemeinsamkeiten der nun kollabierten Regierung in Form zu gießen. Für den Erfahrungsschatz der Menschheit, für die in Geschichte eingewobene Demokratie der Toten interessierte man sich dabei nicht – Vergangenheit ist heutzutage überholt, gilt es doch Neuland zu schaffen, die Zukunft zu gewinnen. Dabei ist das gängige Narrativ einer repressiven Verbotsgeschichte der Droge historisch höchst problematisch: Hanf war hierzulande im 19. Jahrhundert vielmehr doppelt präsent, verschwand aber bereits vor dem Ersten Weltkrieg ebenfalls doppelt.

Zum einen zerbrach die tradierte heimische kleinbäuerliche Produktions- und Konsumkultur unter dem Zangengriff von Industrialisierung und Globalisierung. Dabei handelte es sich um den einheimischen Hanf, um Cannabis sativa. Zum andern aber blieb die Bedeutung des zwar seit langem bekannten, doch erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts voll Emphase erforschten Hanfes – also der Droge Hanf – relativ gering. Cannabis indica wurde vielfältig angewendet, war Teil zahlreicher Präparate, doch die Kombination unzureichender chemischer Kenntnisse und spekulativer Wirkmechanismen schloss eine erfolgreiche Karriere als Heilmittel letztlich aus. Die Droge Hanf fiel dem Markt zum Opfer, wurde durch leistungsfähigere Pharmazeutika verdrängt – und das lange vor der ersten gesonderten Einhegung durch das Opiumgesetz 1929.

Das Verschwinden des heimischen Hanfes: Landwirtschaftliche Produktion, gewerbliche Verarbeitung und Konsumwandel

Betrachten wir zuerst den heimischen Hanf: Cannabis sativa war keine Droge, sondern Alltagskultur. Hanf wurde vielfältig angebaut, be- und verarbeitet, war typisch für die materielle Kultur vor- und frühindustrieller Gesellschaften. Wir müssen uns daher zurückversetzen in die Welt um 1800, in der 90 Prozent der Menschen auf dem Lande lebten und klein- und unterbäuerliche Betriebe dominierten. Hanf diente nicht dem unmittelbaren Überleben, anders als Getreide und dann die Kartoffel. Hanfanbau war ein landwirtschaftliches Nebengewerbe, dezentral betrieben. Er ermöglichte einerseits Gelderwerb, anderseits aber die Herstellung von Stoffen, Kleidung und vielfältiger Hilfsmittel im hauswirtschaftlichen Verbund. Hanf war die „Leinwand der Armen“, weniger marktorientiert als die konkurrierenden Gespinstpflanzen Flachs und Leinen.

Hanf war eingebunden in eine vom Jahreslauf und Wetter abhängige Wirtschaftsweise. Die vielgestaltigen Verarbeitungsschritte zwischen Aussaat, Ernte und dem Verkauf von Faserstoffen und Samen füllten die Arbeitslücken der Subsistenzwirtschaft, erhöhten damit die Produktivität dieser Agrikultur. Hanf war Teil und Ausdruck strikt funktionaler Geschlechterverhältnisse. Aussaat und Ernte waren vornehmlich Männerarbeit, die langwierige Verarbeitung lag dagegen in den Händen der Frauen und Kinder, eventuell auch der Alten. Hanfanbau war trotz der hohen Bedeutung der Hauswirtschaft Teil des langsamen Vordringens der Geldwirtschaft und einer dann im 19. Jahrhundert bedeutsamer werdenden Marktorientierung bäuerlicher Haushalte.

Biologische Ordnung: Abbilder von Cannabis sativa (Zorn, 1790, Taf. 532 (l.); Schlechtendal, 1833, Taf. 175; Hayne, 1856, Taf. 56 (r.))

Die Bilder, die wir von dieser Übergangswelt haben, sind daher keine Bilder des Alltags. Typisch hierfür sind die Zeichnungen des Hanfes. Seit Carl von Linnés (1707-1778) Arbeiten Mitte des 18. Jahrhunderts zielten sie vor allem auf eine Ordnung und Neuordnung der Welt, auf eine Taxonomie, die kaum ein Bauer dieser Zeit verstanden hätte: Hanf sah überall etwas anders aus. Botanisch-pharmakologische Bilder waren weniger Abbilder, denn Appelle. Sie zielten auf einheitliches Saatgut, auf höhere Erträge, auf produktivere Wirtschaftsweisen. Sie waren, so schön sie auch anmuten, bürgerlichen Utopien einer wohlhabenden und gebildeteren Welt – als solche aber auch blind gegenüber der vermeintlich indolenten Lebens- und Arbeitsweise der großen Mehrzahl.

Frühe Mechanisierung der Hanfproduktion: Hilfen für das Brechen (Hard, 1795, Anhang)

Das zeigte sich insbesondere an den vielen dutzend Beschreibungen der komplizierten Verarbeitung der bis zu zwei Meter hohen und nach männlich und weiblich, nach Faser- oder Samenertrag unterschiedenen Hanfpflanze. Ich werde Ihnen die Einzelschritte nicht vorführen, jeder eine erfahrungsgeleitete Kunst für sich: Das Rösten, also Auslaugen und Einweichen der Stängel, das Trocknen, das Dreschen und Risten, das Brechen, das folgende Quetschen und Stampfen, schließlich das Stoßen und Hecheln – ehe dann Faser, Werk und Samen verarbeitet und/oder verkauft werden konnten.

Hanfanbau war harte Arbeit und ein kunstfertiges Nebengewerbe – und das galt ebenso für die Nutzung des Arbeitsertrages. Geprägt durch den späteren Drogendiskurs betrachten wir vornehmlich den Gebrauch des Hanfes als Heilmittel, waren Hanfsamen doch Heilspeise, diente Hanföl gegen Fieber, Diarrhoe und Harnbeschwerden. Doch verarbeiteter Hanf war zudem Stoff und Kleidung, mündete in Garn, Seile, Dämm- und Baustoffe, während Hanföl als Leucht- und Futtermittel, als Schmierstoff, Seife und Waschmittel diente.

Wachsende Produktpaletten: Seile, Hemden, „Leinwand“, Säcke, Feuereimer und Schläuche aus Hanf (Koelnische Zeitung 1861, Nr. 186 v. 7. Juli, 4 (l. o.); ebd. 1839, Nr. 160 v. 9. Juni, 7 (l. u.); Aachener Zeitung 1843, Nr. 174 v. 24. Juni, 4 (m. o.); Kölnische Zeitung 1832, Nr. 314 v. 9. November, 8 (m. u.); Lippisches Intelligenzblatt 1826, 264 (r. o.); Kölnische Zeitung 1830, Nr. 248 v. 17. Oktober, 7)

Im historischen Längsschnitt sehen wir zugleich weniger die Größe und Bedeutung der alljährlichen Aufgaben, sondern eher die Zernierung der damit verbundenen Alltags- und Konsumkultur: Die seit dem späten 18. Jahrhundert in immer wieder neuen Artikeln, Pamphleten und Handbüchern festgehaltenen und dann vorrangig mündlich verbreiteten Anregungen für einen produktiveren Hanfanbau fanden langsam Widerhall. Dies führte zur Spezialisierung, zu marktbezogener Großproduktion. Dadurch etablierten sich bestimmte Regionen als Produktionszentren – in deutschen Landen vornehmlich Baden, international Russland als Massen- und Billiganbieter, Norditalien für gehobene Qualitäten. Diese Veränderungen waren jedoch nicht Schicksal, sondern erfolgten auch und gerade durch die Bauern selbst: Sie bauten vermehrt Kartoffeln und Rüben, Zichorien, Gemüse und Obst an, investierten zunehmend auch in die Milch- und Viehwirtschaft. Diese Agrargüter boten höheren Ertrag, etwas mehr Sicherheit. Der Hanfanbau nahm relativ langsam ab, sank seit Mitte des 19. Jahrhunderts dann aber auch in absoluten Ziffern, brach seit den 1880er Jahren schließlich zunehmend weg. 1913 wurden im Deutschen Reich noch ganze 200 Hektar mit Hanf bepflanzt.

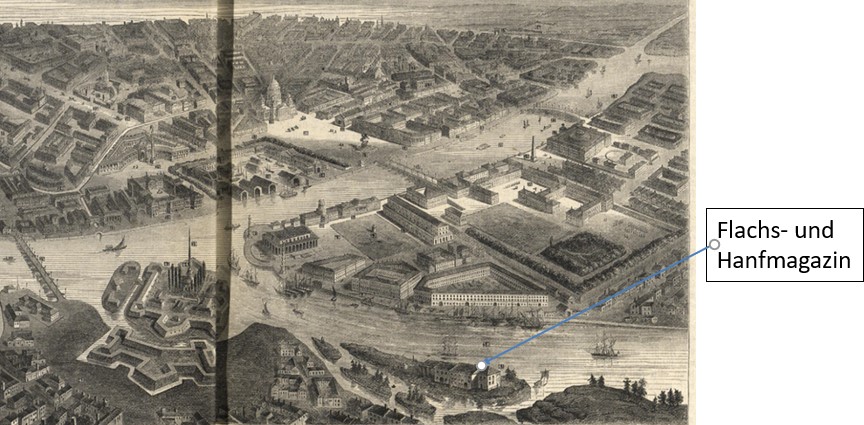

Das langsame Ende des Hanfanbaus in Deutschland bedeutete jedoch noch kein Ende des Rohstoffs Hanf. Typisch für die beginnende erste Hochphase wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Globalisierung entwickelte sich das Deutsche Reich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert paradoxerweise zum weltweit wichtigsten Importmarkt für Hanfprodukte. Drehscheibe des Rohwarenmarktes waren Riga, St. Petersburg und Königsberg, verarbeitet wurde in Mitteldeutschland; zudem in großem Maße in Großbritannien.

St. Petersburg als Ausfuhrhafen für Hanf (Das Buch für Alle 3, 1868, 21)

Die Importe erklären, dass Hanfprodukte in Deutschland bis in die 1870er/80er Jahre noch eine recht hohe Alltagsbedeutung hatten, sie teils gar noch gewannen. Seile, Hemden, Leinwand und Segeltuch, Säcke, Schläuche und Feuereimer waren Beispiele für Produkte, die anfangs in den Haushalten erstellt, dann aber von der verarbeitenden Industrie übernommen wurden. Auch neue Produkte gab es; am bekanntesten war gewiss Vogelfutter für Wellensittiche und Kanarienvögel, auch wenn hier die Gefahr bestand, das die Sänger bei einseitiger Hanfsamenmast fett wurden und nicht mehr tirilierten. Mischfutter war die marktbezogene Lösung. Selbst als gebändigte Zimmerpflanze fand man Hanf, wenngleich nur als Intermezzo der Jahrhundertwende.

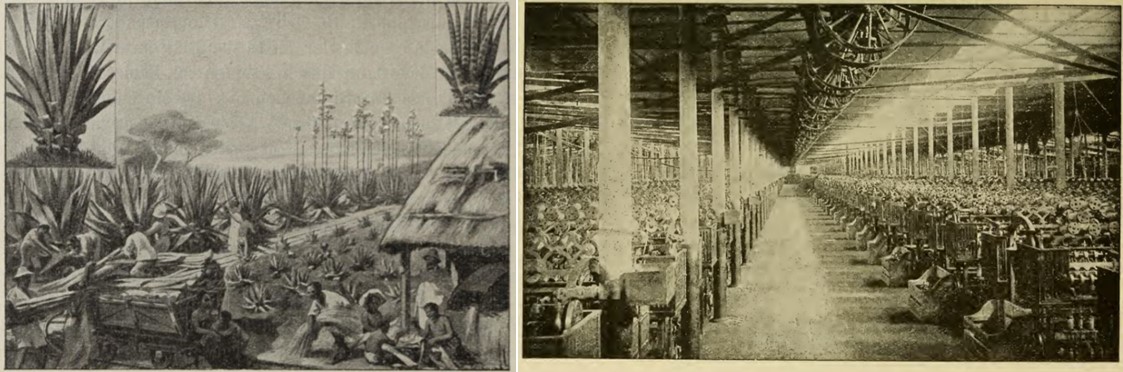

Diese von Cannabis sativa getragene Konsumkultur verschwand in zwei Schritten: Erstens wurde heimischer Hanf seit den 1830er Jahren durch preiswertere, teils auch leistungsfähigere koloniale Rohstoffe substituiert – paradoxerweise landeten diese Massenartikel anfangs auf Schiffen mit Hanfsegeln an. Die kolonialen Ersatzprodukte hießen anfangs noch wie die Hanfpflanze: Sisal anfangs Sisal-Hanf, Jute Bombay-Hanf. Der Sprachwandel spiegelte das Verschwinden des Hanfes.

Substitution des Hanfes durch koloniale Roh- und Halbfertigwaren: Anbau von Sisalagave und Produktion von Jute (Tewes, 1913, 110 (l.); Woodhouse und Kilgour, 1921, 65)

Seit den 1860er Jahren wurden Hanf zweitens dann auch durch neue industriell gefertigte Waren verdrängt: Baumwolle, Drahtseile, Petroleum, Dampfer und vieles mehr drang substituierend vor. Obwohl Hanf auch im frühen 20. Jahrhundert noch globale Handelsware war, waren Produkte aus Cannabis sativa hierzulande vor dem Ersten Weltkrieg großenteils verschwunden, boten einzig noch der deutschen Exportwirtschaft moderate Erträge.

Neue, „bessere“ Produkte: Baumwolle statt Hanffaser, Dampfer statt Segelschiffe (Fliegende Blätter 90, 1889, Nr. 2285, Beil., 1 (l.); Der Welt-Spiegel 1912, Nr. 40 v. 19. Mai, 2)

Das Verschwinden des einheimischen Hanfes war nahezu endgültig. Versuche einer Revitalisierung gab es sowohl während des Ersten Weltkrieges als auch während der NS-Zeit. Sie scheiterten recht kläglich. Verschwundene Alltags- und Konsumkulturen sind künstlich kaum wiederzubeleben. Das gilt lange Zeit auch für die zweite im langen 19. Jahrhundert verschwindende Hanfart, also den indischen Hanf, Cannabis indica, das Haschisch. Es kann allerdings erst Mitte des 19. Jahrhunderts in erwähnenswerten Mengen auf.

Der kurze Aufschwung des Indischen Hanfes: Cannabis zwischen Naturwissenschaften und Markt

Damals war das aus Indien, Ägypten und dem Nahen Osten eingeführte Haschisch – ein Extrakt des dort kulturvierten Cannabis indica – für kurze Zeit ein Modethema in der gebildeten und gelehrten Öffentlichkeit und den aufstrebenden Wissenschaften Chemie, Pharmazie und Medizin. Letztere entwickelten sich langfristig zum Taktgeber einer nicht nur fachwissenschaftlichen Debatte. Damit war das Versprechen verbunden, Hanf durch seine Reduktion auf dessen Chemie und Physiologie verstehen und einhegen, die Droge nutzen, ja sie beherrschen zu können.

Tastende Rezeption eines exotischen Rauschmittels

Dies schien rational zu sein, war zugleich aber ein Herausbrechen des Hanfs aus der Alltagskultur der Herkunftsstaaten. Der Weg von Laboratorium und Klinik zurück in die soziale, wirtschaftliche und politische Welt war lang und nicht ohne Brüche möglich. Hanf als Modethema basierte auf zahlreichen, vornehmlich in Reiseberichten beschriebenen Rauscherfahrungen, die dann hierzulande begrenzte Fortsetzungen fanden. Anders als der einheimische Hanf, eine uncharismatische Pflanze, deren Ausdünstungen einzig Schwindel und Kopfschmerzen hervorriefen, mit dem man schlimmstenfalls Hühner zum wirren Gackern und zum Tode bringen konnte, besaß Haschisch gleichsam eine Rauschgarantie und den Reiz der Sinneserweiterung.

Der exotische Rausch als Möglichkeit (Wilhelm Busch, Krischan mit der Pipe [1864], in: Ders., Werke. Historisch-kritische Gesamtausgabe, Bd. 1, Hamburg 1959, 316-328, hier 321)

Sinneserweiterung und Orientinteresse: „Haschisch“ in der französischen Kultur des späten 19. Jahrhunderts (Baudelaire, 1864; Leroy, 1873; Monnier, 1877; Giraud, 1888)

Mitte des 19. Jahrhunderts bestand allerdings ein weitreichendes bürgerliches Interesse an dem exotischen Kraut, das weniger gefährlich schien als Opium beziehungsweise der hierzulande zunehmend wütende „Branntweinteufel“, also der Kartoffelschnaps. Die Folge war eine zunehmende Ästhetisierung des Haschischs, des exotischen Rausches. Die kulturellen Eliten in Frankreich und Großbritannien gingen voran, doch man folgte diesem Trend. Von diesem ästhetischen Überschuss des 19. Jahrhunderts zehrt die Droge bis heute, vom kleinen folgenarmen Lustgewinn im Rahmen der offiziell strikt disziplinierten bürgerlichen Gesellschaft.

Die kulturelle Aufladung des Haschisch ging einher mit zeittypischen Fremdbildern: Die vermeintliche Faulheit des Muselmanen fand ihren Widerhall im Drogendiskurs, die koloniale Eroberung Indiens so eine scheinbar rationale Begründung. Und der vermeintliche Gestank des russischen Hanfbauerns wurde parallel als Ausdruck slawischer Rückständigkeit gedeutet. Das gebildete Bürgertum war mythenschwanger, stellte sich an die Spitze der kulturellen und wirtschaftlichen Aufstiegsgeschichten; obwohl der parallel voll Inbrunst besungene deutsche Wein, das gesellig genossene goldene Bier Arabern, Indern und Slawen ihrerseits irritierendes Missbehagen bereitet hätte. Festzuhalten aber ist: Haschisch war nicht nur Teil eines imperialen Ausgriffs auf die naturalen Ressourcen der Welt, sondern diente auch der Rechtfertigung der europäischen Hegemonie in einer von Kolonialismus und Imperialismus zunehmend geprägten Welt.

Verwissenschaftlichung: Medizin, Pharmazie und Wirtschaft als Umgestaltungsmächte

Neben der kulturellen Aufladung unterschied sich die Rezeption des indischen Hanfes ab Mitte des 19. Jahrhunderts von der früherer Zeit vorrangig durch wissenschaftliche und vor allem wirtschaftliche Interessen. Es ging um eine genauere Kenntnis der Droge, um Gesundheitsvorsorge, vor allem aber um wirtschaftlich nutzbare Anwendungsgebiete.

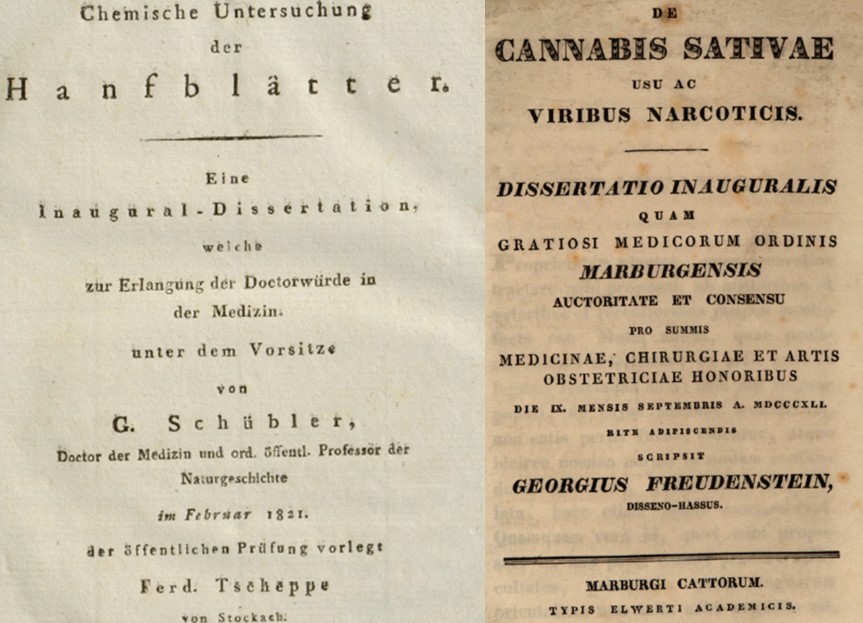

Heilwirkungen des Hanfes als Forschungsproblem (Tscheppe, 1821; Freudenstein, 1841)

Gerade die deutschen Wissenschaftler waren um 1850 hoffnungsfroh, die zuvor dominierenden französischen und britischen Forscher übertreffen zu können: Selbstversuche folgten, Patientengeschichten füllten gelehrte Journale; in Berlin, Würzburg, Marburg, Erlangen und weiteren Städten wurden Experimente an Tieren und Menschen durchgeführt.

Von der ambivalenten Exotik zur wissenschaftlichen Erforschung (Bibra, 1855; Martius, 1856; Fronmüller, 1869)

Hierzulande vermied man anfangs die in Westeuropa übliche, fast willkürliche Breite der Experimente. Man lernte aber nicht nur von den Ergebnissen dieser Vorreiter, sondern knüpfte auch an die bekannten Heilwirkungen des heimischen Hanfes an: Hanföl diente zum Einreiben, Hanfchloroform zum Inhalieren, deutsches Hanfkraut auch zum Rauchen. Hanfextrakt galt als Beruhigungsmittel, konnte Schmerzen mildern und Krämpfe stillen, diente der Therapie von Lungen- und Geschlechtskrankheiten, von Augen- und Harnleiden. Und doch: Die Begeisterung ebbte rasch ab, denn Cannabis indica war ein unsicheres Kraut. Herkunft und Zusammensetzung der Präparate waren uneinheitlich und unklar. Verlässliche Wirkungen waren kaum zu erzielen. „Die Sache schlief […] ein“ ([Georg] Fronmüller, Klinische Studien über die schlafmachende Wirkung der narkotischen Arzneimittel, Erlangen 1869, 46).

Intellektuelle Engführung: Wirkstoffsuche

Hanf blieb dennoch ein Thema: Doch die Forschung verengte sich, ging vom Naturstoff auf die Suche nach Wirkstoffen über. Dies schien der einzige Weg, um das importierte Stoffgemenge des Haschischs ordnen und neue Darreichungen bieten zu können. Angesichts der damaligen großen Erfolge etwa der Pharmazie und der Farbenchemie erscheint uns dies logisch und zielführend: Wer wollte die Leistungsfähigkeit solchen Wissens bestreiten? Doch Sie sollten vielleicht bedenken, dass die Reduktion eines dicken Buches auf wenige Passagen, gar auf nur einen Satz, vieles zur Seite drängt, vielleicht auch schlicht ignoriert.

Erste Schritte auf diesem Weg erfolgten durch die Eingliederung des Hanfes in die regulative Welt der damaligen Zeit. 1861 fanden Hanfpräparate Eingang ins preußische Arzneibuch, 1872 ins deutsche Pendant. Die Präparate wurden in Pillenform, vor allem aber in Alkohollösung verabreicht, dienten als Narkotikum, Schlaf- und Asthmamittel. Entscheidend war hierbei noch die Interaktion von Apotheker und Mediziner. Ein Risikodiskurs bestand, denn Dosierungsvorschläge unterschieden sich im späten 19. Jahrhundert um das mehr als Zehnfache.

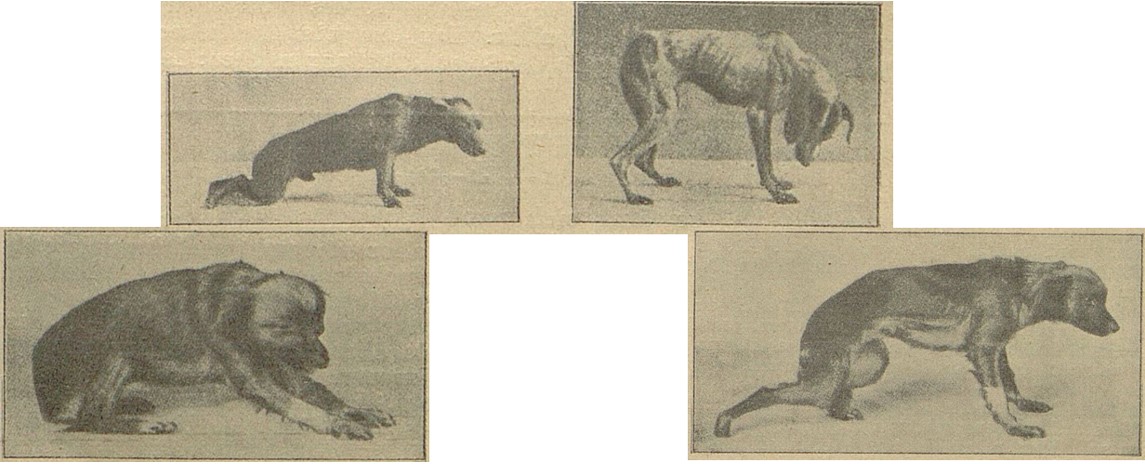

Versuchstiere im Haschischrausch (Fränkel, 1903, 280; Czerkis, 1907, 69)

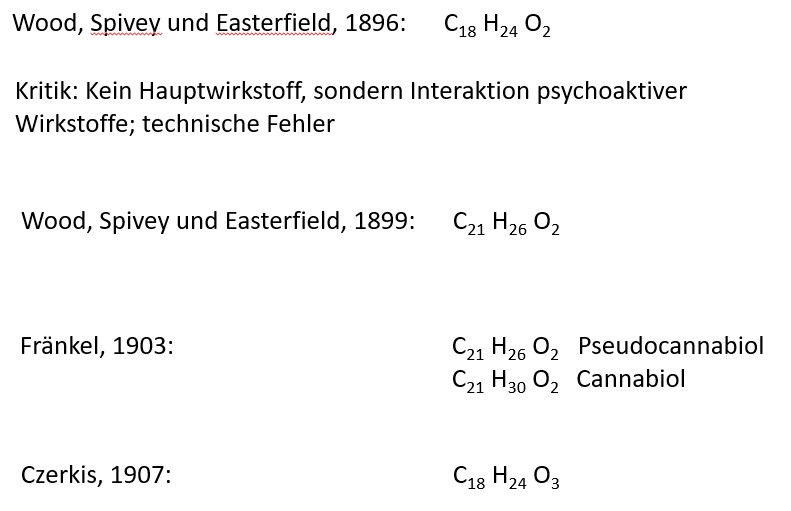

Klarheit war von Nöten – und entsprechend entwickelte sich um die Jahrhundertwende eine recht intensive Grundlagenforschung. Durch die Suche nach dem Hauptwirkstoff verengte sich der Blick auf das Haschisch-Gemenge allerdings weiter, und eine stetig verbesserte Analytik half dabei: Damals galt das Cannabinol als Hauptwirkstoff, eine typische wissenschaftliche Modellkonstruktion, die ab 1940 ja gleichsam offiziell vom CBD, ab 1964 dann zudem vom THC übernommen wurde.

Was ist Cannabiol? Antworten um die Jahrhundertwende

Die damalige Forschung stand allerdings vor den gleichen Problemen wie heutige Regulierungsinstanzen. Das Wissen um die kausale chemisch-pharmakologische Wirkung des Hanfs blieb begrenzt. Mangels synthetischer Stoffe war jede Standardisierung schwierig, der Naturstoff blieb widerspenstig. Man ahnte, was man verabreichte und verarbeitete, genau aber wusste man es nur ansatzweise. Wie sollte man dann kausale Wirkungen hervorrufen?

Arznei, Geheimmittel, Beigabe: Aufkommen und Verschwinden der Cannabis-Präparate im Alltag

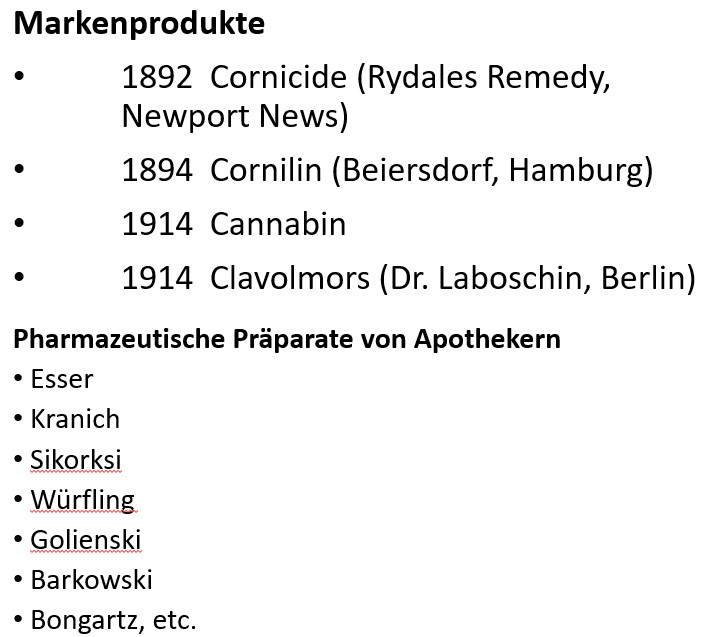

Die intensivierte Forschung erfolgte allerdings nicht interessenlos, sondern war immer auch auf die sich rasch entwickelnden Märkte der Spezialitäten, der pharmazeutischen Präparate ausgerichtet. Hanfforschung war Markterschließung. Doch fehlende Standardisierung, unklare Wirkstoffe, ein Risikodiskurs und das stete Aufkommen pharmazeutischer Substitute begrenzten die Markterfolge sowohl der über Apotheken vertriebenen Hanfpräparate als auch der beträchtlichen Zahl neu entwickelter Pharmazeutika.

Pharmazeutische Angebote

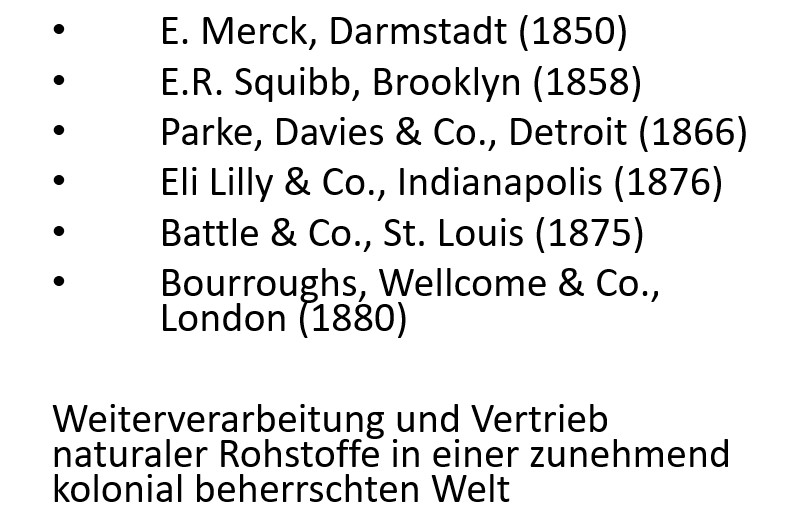

Deren Zahl ging weit über die in der Hanfaktivistenliteratur eklektisch genannten Beispiele hinaus. Verlassen wir also die seit den 1850er Jahren etablierte Sphäre der Apothekenpräparate und blicken näher auf die Angebote der pharmazeutischen Industrie, eine der Leitbranchen der sogenannten zweiten Industrialisierung.

Am Anfang stand die 1850 in Darmstadt gegründete Firma Merck. Sie bot von Beginn an Cannabispräparate an, entwickelte in den 1880er Jahren jedoch neuartige Angebote. Cannabium tannicum, Cannabion und Cannabin waren allerdings noch keine Arzneimittel modernen Typs, sondern Pharmazeutika auf der Suche nach Anwendungsfeldern. Es waren Annäherungen an wirkstoffbasierte Präparate, deren Zusammensetzung und Aussehen sich mit der Zeit forschungsbasiert veränderte: Cannabium tannicum wurde als Schlafmittel vermarktet, auch als Beruhigungsmittel. Cannabion war deutlich höher dosiert, sollte auch gegen Hysterie und Nervenschwächen helfen. Cannabin diente vornehmlich als Grundstoff für weitere Präparate sowie als Beruhigungsmittel.

Indischer Hanf als Grundstoff für aufstrebende pharmazeutische Großbetriebe

Merck ist das wichtigste deutsche Beispiel für eine wachsende Zahl multinationaler Pharmazieunternehmen, die sich anfangs auf die Verarbeitung naturaler Rohstoffe konzentrierten, sich dagegen weniger mit der Synthese möglicher Wirkstoffe befassten. Gerade die angelsächsischen Anbieter produzierten global beworbene Geheimmittel, die sie mit neuartigen Werbeformen vermarkteten. Kolonialismus, Wirtschaftsimperialismus und Heilmittelproduktion gingen Hand in Hand.

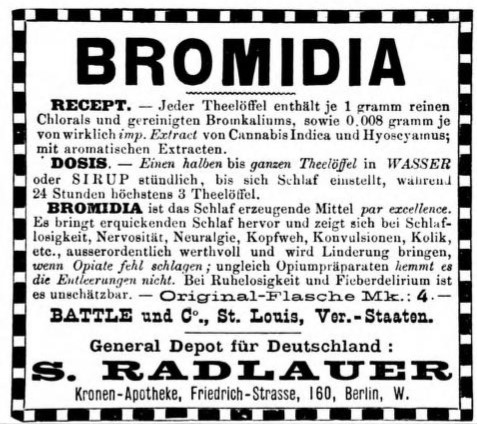

Bromidia: Schlafmittel mit Cannabis-Zusatz (Deutsche Medicinische Wochenschrift 19, 1893, Nr. 24, Beil.)

Typisch dafür war das von der US-Firma Battle & Co. seit 1886 produzierte Schlafmittel Bromidia, das einige Jahre später auch in Deutschland angeboten wurde. Hanfextrakt und Bilsenkraut waren darin enthalten, die eigentliche Wirkung aber resultierte aus dem seit 1873 synthetisch verfügbaren Chloralhydrat. Bromidia war von schwankender Zusammensetzung, machte rasch abhängig, wurde aber erst 1907 auf die Geheimmittelliste gesetzt. Es wurde durch erste Barbiturate – etwa das seit 1903 von Bayer und Merck produzierte Veronal – jedoch vom Markt verdrängt. Bromidia war ein Hanfpräparat, stand zugleich aber für Hanf als Beigabe. Hanf war Puffer, ein dienender Stoff, der schädigende Wirkungen der Hauptwirkstoffe abschwächte.

Namensgebende Beigabe: Karrers Haschisch gegen Hühneraugen (Nebelspalter 20, 1894, H. 6, s.p. (l.); Neue Zürcher-Zeitung 1892, Nr. 166, Bl. 2, 4 (m. o.); Engadiner Post 1910, Nr. 16, 5; Nebelspalter 52, 1926, H. 10, 7 (r.))

Das zeigte sich auch beim zahlenmäßig sicher wichtigsten Einsatzfeld von Cannabis, den Hühneraugenmitteln. Auch dort diente Hanf als Puffer, in diesem Fall für die 1873 erstmals synthetisierte Salicylsäure. Anfangs als Wundermittel breit eingesetzt, begann man ab den späten 1880er Jahren mit der Imprägnierung von Wundverbänden, dann seit den frühen 1890er Jahren auch von Pflastern. Hanf dämpfte die ätzende Wirkung der Säure.

Hanf als Pufferstoff: Hühneraugenpflaster

Die Hamburger Firma Beiersdorf war nicht nur ein Pionier bei Pflastern, sondern auch bei der Etablierung global vermarkteter Markenartikel, etwa dem hanfhaltigen Cornilin. Weltweit bedeutsamer dürfte allerdings das US-Präparat Cornicide gewesen sein. Hühneraugenpflaster mit Hanf wurden parallel aber auch von vielen Versandapotheken angeboten. In den 1920er Jahren lief diese Phase aus, denn die breit beworbenen Kukirol- und insbesondere die 1905 eingeführten Lebewohl-Präparate dämpften die Wirkung der Salicylsäure auch ohne Hanf ab.

Doch blicken wir breiter, denn es gab zudem Dutzende grundsätzlich frei oder auf ärztliches Rezept käufliche weiterer Hanfpräparate. Die Einsatzgebiete waren breit gestreut: Psychopharmaka, Tuberkulose- und Beruhigungsmittel dominierten, doch Cannabis sollte auch bei Verdauungsproblemen helfen, bei Husten, der Haarpflege, bei Menstruationsbeschwerden und Geschlechtskrankheiten sowie generell bei Schmerzen. Festzuhalten ist, dass diese zahlreichen Medikamente nach relativ kurzer Zeit durch leistungsfähigere Pharmazeutika ersetzt wurden. Hanf fiel durch das Raster des Marktes, wurde substituiert, verschwand.

Cannabishaltige Asthma-Zigaretten

Während die pharmazeutischen Angebote eng an die Interaktion von Patient, Apotheker und Mediziner angelehnt waren, verwies das Marktsegment cannabishaltiger Asthma-Zigaretten auf den damaligen Übergang zur Interaktion von Patient und Produkt. Die Asthma-Zigaretten standen zugleich für veränderte Konsumformen des indischen Hanfes, der bis in die 1870er Jahre vornehmlich gegessen, geschluckt und getrunken, aber nur selten geraucht wurde.

Asthma war keine heilbare Krankheit, doch seit dem 18. Jahrhundert konnten Hustenattacken und Atemnot zumindest gemildert werden. Dazu nutzte man vor allem Bilsenkraut, Tollkirsche und Stechapfel. Diese wurden getrocknet, in Pfeifen und Zigarren geraucht, daneben mittels Inhalatoren eingeatmet. Der Markt war breit – und wurde seit den späten 1850er Jahren durch Hanfkraut erweitert. Es waren französische Anbieter, Espic und die in Deutschland ab 1871 rasch dominierende multinationale Firma Grimault, die für solvente bürgerliche Kunden einfach konsumierbare Joints anboten. Ihr regelmäßiger Konsum, zwei Stück pro Tag, sollte die Asthmaanfälle nicht nur in akuten Fällen mildern, sondern auch präventiv wirken.

Cannabis-Zigaretten als Alltagsphänomen (Kölnische Zeitung 1871, Nr. 359 v. 28. Dezember, 4 (l.); ebd. 1876, Nr. 64 v. 4. März, 4; ebd., 1881, Nr. 5 v. 5. Januar, 4 (r.))

Die süßlich schmeckenden und riechenden Zigaretten wurden in schicken gelben Packungen angeboten und durch Anzeigen breit beworben, in denen der Wirkstoff Cannabis in den Vordergrund trat. Hauptwirkstoff waren jedoch fein zerstoßene Tollkirschenblätter. Grimaults Indische Zigaretten wurden bis 1885 in Deutschland beworben, dann wieder ab 1895. Das zeitweilige Aussetzen war Resultat begründeter Betrugsvorwürfe: Kontrollen ergaben nämlich kaum nachweisbare Mengen des im Vergleich zu Tollkirsche deutlich teureren Cannabis. Warnungen folgten, denn zu wenig Hanf bedeutete eine „Täuschung und Übervorteilung des Publikums“ (Karlsruher Tagblatt 1885, Nr. 117 v. 30. April 1891).

Neben Grimault und Espic gab es zahlreiche weitere Asthmazigaretten, darunter auch viele ohne den Pufferstoff Cannabis. Seit den 1890er Jahren mischten auch deutsche Hersteller Hanf und andere Kräuter zu Medizinalzigaretten. Das beste Beispiel hierfür ist das 1900 gegründete Berliner Startup-Unternehmen Bronchiol, welches Tabak, Stechapfel und Cannabis vermengte. Der Absatz erfolgte über die lokalen Apotheken, im Idealfall also einem Netzwerk von etwas über 5.000 Verkaufsstellen. Nicht alle führten Bronchiol, an vielen Orten gab es nur einen Verkäufer – doch im Falle eines Falles wurden die Medizinaljoints Kunden aber auch zugesandt.

Werbung für Bronchiol-Zigaretten in Hamburg, München und Straßburg (Hamburger Nachrichten 1900, Nr. 280 v. 29. November, 11 (l.); Straßburger Post 1902, Nr. 390 v. 27. April, 7; Münchner Neueste Nachrichten 1900, Nr. 435 v. 20. September, 11 (r.))

Die Werbung wurde reichsweit geschaltet, war informativ, nicht reißerisch. Bronchiol war deutlich billiger als die Konkurrenz, denn Tabak war günstiger als die sonst üblichen Kräuter. Dies verweist auf den Preiskampf im Markt, durch den das relativ teure Cannabis unter Druck geriet.

Bronchiol zeigte, wie einfach es im Kaiserreich war, cannabishaltige Produkte nicht nur lokal, sondern reichsweit und auch international zu vermarkten. Als 1914 die Rohstoffzufuhr nicht mehr gewährleistet war, endete der Firmenbetrieb. Zu dieser Zeit hatten jedoch schon viele Anbieter auf Hanf als Pufferstoff verzichtet. Teils wurde er durch preiswertere Pflanzen – etwa Grindelien (Brachycladus Stuckerti, Merck) – substituiert, teils übernahm getränktes Zigarettenpapier dessen Aufgabe. Obwohl Asthmazigaretten noch bis in die 1950er Jahren angeboten wurden, wurden sie seit den 1920er Jahren doch durch synthetische Arzneimittel auf Ephedrin- oder Theophyllinbasis aus dem Alltag verdrängt.

Nährpräparate

Fast vernachlässigbare Bedeutung hatten dagegen Nährpräparate. Einheimischer Hanf war noch im 18. Jahrhundert in der Alltagsküche präsent, Hanfsamen wurden in Suppen gekocht, Hanföl diente zur Stärkung und zur Würze. Im späten 19. Jahrhundert gab es lediglich noch in Ostdeutschland Hanfsuppen als Weihnachtsspeise. Hanfsamen dienten lange als Kräftigungsmittel für Schwangere, als Nährmittel für Säuglinge. Dies hielt sich in der Pädiatrie bis ins frühe 20. Jahrhundert, auch wenn einschlägige Präparate in klinischen Tests durchfielen.

In der europäischen Peripherie sah das jedoch anders aus. Jedem Hanfaktivisten steht dabei gewiss Maltos Cannabis vor Augen, das der Freigabe-Lobby 2019 während der Debatten um die EU-Novel-Food-Verordnung noch als Argument für die lang zurückreichende Tradition von Nährpräparaten mit Gesundheitswirkungen gedient hat. Wer kann schon widerstehen, wenn das Präparat den Sensenmann so wunderschön bannt. Fakt ist jedoch: Es handelte sich hierbei um Cannabis sativa, nicht um indischen Hanf. Hanfbrei aus Hanfsamen galt volksmedizinisch als Heilmittel bei Tuberkulose. Evangelikale Christen in Mittelschweden empfahlen diesen Frischkornbrei, Pharmazeuten griffen diese Anregung auf, entwickelten Hampfröeextrakt, ein getrocknetes Pulver, ein Convenienceprodukt für die vielgeplagte Hausfrau. Die Stockholmer Firma Röda Korset fügte dem Pulver 1893 Malz hinzu, um es schmackhafter und nährender zu machen, um es zugleich in heiße Flüssigkeit einrühren zu können.

Vom Hanfbreipulver zum Hanfgetränk (Amerikanska Posten 1893, Ausg. v. 23. Dezember, 28 (l. o.); Aftonbladet 1894, Ausg. v. 11. Mai, 24 (l. u.); ebd. 1894, Ausg. v. 12. Februar, 1)

Dieses Produkt war zeitweilig erfolgreich, es gab auch Nachfolgeprodukte. Als Nährpräparate wurde Maltos Cannabis 1896 jedoch von einem Nährsalzprodukt ersetzt, der getrocknete, zermahlene und fortifizierte Hanfsamen vom Anbieter selbst substituiert. Malzhaltige Hanfpulver gab es in Schweden und einigen Auslandsmärkten auch danach, doch sie blieben Ausnahmen. Wieder sehen wir das typische Muster: Hanf wurde gewerblich genutzt, verschwand jedoch nach nicht allzu langer Zeit, „bessere“ Produkte traten an dessen Stelle.

Fazit und Transfer: Das 19. Jahrhundert als Bezugsrahmen für die heutige (De-)Regulierung von Cannabis

Wir sind am Ende unseres Parforceritts angelangt – und ich will ein Fazit wagen, um die historische Entwicklung im Analogieschluss als Folie für die heutige Situation nutzen; denn unsere Vorfahren hatten durchaus ähnliche Aufgaben zu meistern wie wir heute.

Erstens: Hanf verschwand im langen 19. Jahrhundert in Deutschland doppelt: Cannabis sativa im bäuerlichen Alltag und Cannabis indica in den Waren- und Dienstleistungsangebote. Dies war Folge von Substitutions- und Marktmechanismen, nicht aber von staatlicher Regulierung.

Zweitens: Im 19. Jahrhundert entstanden gleichwohl die für die heutige Debatte über Cannabis entscheidenden Akteure: Erstens eine stofflich-reduktionistische Betrachtungsweise in Form chemisch-pharmakologischer Forschung. Zweitens ein in Einzelbereichen (Alkoholprävention, Kindersterblichkeit) erfolgreich agierender Interventionsstaat, der die Aufgaben bürgerlicher Selbstbestimmung für vermeintlich vulnerable Gruppen übernahm.

Drittens: Heutige Deregulierungsdebatten erinnern an die Zeit ab den 1860er/70er Jahren, der Hochzeit des liberalen Bürgertums und des beginnenden Imperialismus: Es geht um das Zurückdrängen des in den frühen 1970er Jahren zunehmend starken Staates unter bürgerlichen Motiven der Selbstverwirklichung und der geregelten Nutzung aller verfügbaren stofflichen Ressourcen. Wie im 19. Jahrhundert wird dies durch global agierende Unternehmen vorangetrieben, während die Wissenschaft zwischen Risikodiskurs und häufig unklaren Wirkungen schwankt. Das marktgetriebene doppelte Verschwinden des Hanfes im 19. Jahrhundert wird dabei nicht bedacht – auch nicht, dass die vielfältigen Erwartungen an den indischen Hanf im 19. Jahrhundert letztlich trogen. Stattdessen sollen heutzutage verbesserte Produktionstechniken, vertieftes chemisch-physiologisches Wissen (inklusive Synthese) und Sozialtechnologie den Unterschied machen. Diese „Verwegenheit der Ahnungslosen“ (Jürgen Dahl) ist Ausdruck eines utopischen Gestaltungsoptimismus, der sachlich kaum belegbar, empirisch aber auch kaum falsifizierbar ist. Angesichts der vorliegenden Analyse der doppelten Verschwindens des Hanfs im langen 19. Jahrhundert, angesichts auch der historischen Erfahrungen mit unterschiedlichen Drogen ist es jedoch wahrscheinlich, dass die immensen Hoffnungen auf Entkriminalisierung, neue leistungsfähige Medikamente, wirtschaftlichen Boom und eine weniger repressive Gesellschaft trügen werden.

Uwe Spiekermann, 16. November 2024

Das vorliegende Manuskript fasst zwei Vorträge zusammen: Der erste wurde am 25. Juni 2022 anlässlich einer Fortbildungsveranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie in Hamburg gehalten, der zweite, in englischer Sprache, am 25. September 2024 auf dem Annual Meeting of the German Pharmaceutical Society in Münster. Zur Vertiefung sowie für Quellen- und Literaturangaben lesen Sie bitte die vier im Text verlinkten ausführlicheren Aufsätze.