Kaffee HAG steht für koffeinfreien Kaffee – auch wenn das Genussmittel heute, dank veränderter Grenzwerte, als entkoffeiniert bezeichnet wird. Kaffee HAG steht zugleich aber für einen frühen Erfolg bei der Produktion von Lightprodukten und für den unternehmerischen Erfolg des Bremer Kaufmannes und späteren Kunstmäzens Ludwig Roselius (1874-1943).

Kaffee HAG war ein frühes wissenschaftliches Produkt, künstliche Kost pur. Es materialisierte Forscherdrang und Gestaltungswillen. Dem Rohkaffee galt es schädliche Stoffe zu entziehen, insbesondere das 1820 von Friedlieb Ferdinand Runge (1794-1867) isolierte Koffein. Kaffeegenuss verkörperte nicht nur Nüchternheit und wachen, bürgerlichen Geist, sondern führte auch zu Nervosität und Herzrasen, zum giftigen Schnattern der Kaffeekränzchen und vielen durchwachten Nächten.

Imaginierter Nervenbalsam (Die Jugend 16, 1911, 264)

Doch wo Gifte lauern, sind Entgiftungsbestrebungen nicht fern: Beseitigt die Giftstoffe, konzentriert euch auf die Essenz des Genusses! Derartig hoffnungsfrohe Parolen lenkten geschäftstüchtige Wohltuer auf (fast) alle risikoreichen Genussmittel, nicht nur auf Kaffee. Seit den 1870er Jahren wurden alkoholarme Biere angeboten, ihnen folgten in den 1890er Jahren erste alkoholfreie Gärgetränke. Zur gleichen Zeit begann die Entnikotinisierung von Tabak. Der gierende Raucher konnte kurz nach der Jahrhundertwende schon zwischen tabakarmen und „nikotinfreien“ Zigarren wählen. Es scheint folgerichtig, dass auch Kaffee in den Blick von Chemikern und Unternehmern geriet. Mochte die Masse des „Kaffees“ auch Ersatzkaffee gewesen sein, so lag der Verbrauch um 1900 mit 3 kg pro Kopf und Jahr nicht weit unter den heutigen 4,2 kg. Die Marktchancen waren beträchtlich.

Doch der später als „König Ludwig“ verehrte Kaffeehändler Roselius stand nicht am Anfang. Stattdessen legten Bayern vor, genauer, die Malzkaffeespezialisten der Firma Kathreiner. In München gelang es, den üblichen Koffeingehalt auf 40% zu reduzieren – und 1895 wurde Hansa-Kaffee angeboten. Gesund war er wohl, doch er schmeckte nicht. Schnell verschwand der koffeinfreie Kaffee vom Markte. Grundlagenforschung war erforderlich, ebenso neue Verfahren (mehr hierzu enthält Uwe Spiekermann, Künstliche Kost. Ernährung in Deutschland 1840 bis heute, Göttingen 2018, 193f.). In Bremen, dem deutschen Hauptimporthafen für Kaffee, gab es Wagniskapital für Chemiker: Seit 1904 kooperierten die Forscher Karl Wimmer und Johann Friedrich mit den Kaufleuten Christian Detlefsen und Ludwig Roselius. Die Entwicklungsarbeit zog sich fast zwei Jahre hin, im Januar 1906 wurde ein Patent erteilt, im Juni dann mit 1,5 Mio. Mark Grundkapital die Kaffee-Handels-Aktiengesellschaft gegründet. Das neue Verfahren ermöglichte Kaffee mit einem äußerst niedrigen Koffeingehalt und einem kaum veränderten Geschmack.

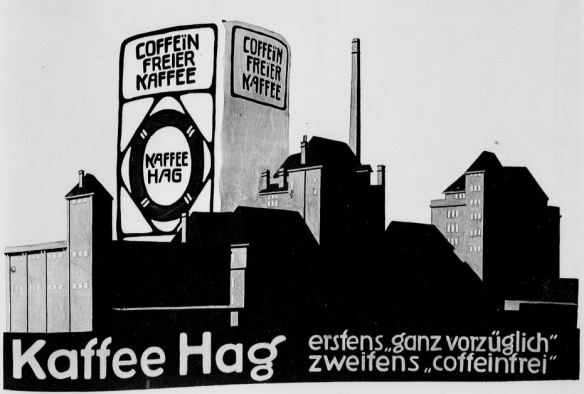

Steinerne Werbung (Der Welt-Spiegel 1914, Nr. 2 v. 11. Januar, 5)

Kaffee HAG war ein Wagnis. Es galt Genuss und Gesundheit zu koppeln, ein neuartiges Produkt zu vermarkten. Roselius kreiierte einerseits einen modernen Markenartikel, während Kaffee ansonsten teils nach Sorten, teils gar lose gekauft wurde. Das Weiß der Verpackung stand für Hygiene und Reinheit, der rot gehaltene „Rettungsring“ unterstrich die Gesundheitsbotschaft. Die neue Fabrik war Teil des Gesamtkonzeptes. Der Architekt Hugo Wagner schuf im 1906 neu eröffneten Bremer Überseehafen einen seinerzeit radikalen Eisenbetonbau. Er war großzügig geplant, besaß Schiffs- und Eisenbahnanbindung, erlaubt Massenfabrikation und Taylorsche Betriebsorganisation. Bis heute ist dieser 1914/15 nochmals erweiterte Gebäudekomplex im Wesentlichen vorhanden, auch wenn er entkernt ist und zerfällt. Das schmerzt, zumal eine urbane Funktionselite heute nahebei auf der anderen Hafenseite exklusive Massenappartements bezieht.

Die neue Fabrik war Teil des Werkauftrittes. Roselius kombinierte Produkt und Bau. Beides war modern, Teil eines Lebensstils, der den Schmerbauch verachtete, sich um den eigenen Körper sorgte und die Nippes- und Dekorationskultur des Wilhelminismus beendete. Kaffee HAG war Teil einer Option für ein anderes, ein modernes Leben.

Der Erfolg war anfangs bescheiden. Erst 1911 wurden Gewinne erwirtschaftet. Trotz massiver Werbung griffen anfangs vorrangig Magenkranke und Rekonvaleszenten zu. „Normale“ Kaffeetrinker mussten sich erst mit dem neuen Heißgetränk vertraut machen – Werbung mit Verkostungen und die große Zahl von Werbetassen half hier. Parallel expandierte die Firma auf Auslandsmärkte, zumal in die USA. 1913 stießen die 210 in Bremen Beschäftigen an die Kapazitätsgrenze des Baus.

Heute erinnert daran wenig. Klar erkennbar ist noch die Trennung der Produktion des Kaffees und des 1929 eingeführten Kakaogetränks Kaba, eines der ersten Instantprodukte in Deutschland (auf dessen Kauf ich als Kind stets beharrte; im Bild sehen Sie links das Kaba-Werk). Der berühmte Marmorsaal ist ebenfalls noch vorhanden, doch im Regelfall verschlossen. Hier finden Kaffeeseminare des an der Hafenseite gelegenen Lloyd Cafés statt. Das ist einladend, bietet guten Kaffee, Kuchen und einen spannenden Wirrwarr an Zeugnissen zur Kaffee HAG und anderen Herstellern. Doch wie es mit dem Gebäudekomplex weitergehen soll, weiß auch hier niemand.

Kaffee HAG war lange eine Erfolgsgeschichte, Architektur und Sammlungen der Bremer Böttcher-Straße wären ohne sie nicht denkbar. Die Firma prägte den Kaffee- und Kakaomarkt auch während der Nachkriegsprosperität, etablierte mit Kaffee Onko (oder auch dem Instantkaffee Onko-Blitz) weitere starke Marken. Mitte der 1970er Jahre investierte sie massiv in neue Entkoffeinierungstechnik. Doch billigere Konkurrenzprodukte, das Ende der Preisbindung und der stetig sinkende Anteil von „Koffeinfreiem“ am Kaffeemarkt (heute ca. 4,5%) ließen Gewinne und Produktion sinken. 1979 wurde sie fast gänzlich an General Foods verkauft; und alle paar Jahre wechselte nun der Eigentümer. Sie verlagerten die Produktion einzelner Marken und verschoben Belegschaften. 2017 gab Besitzer Jacobs Douwe Egberts schließlich die Schließung des Standortes bekannt. Kaffee HAG wird weiter hergestellt, doch nicht mehr am Stammsitz. Ludwig Roselius, einem völkisch-nationalen Querkopf, hätte diese Entwicklung kaum gefallen.

Uwe Spiekermann, 8. Mai 2018

Pingback: Dominantes Heißgetränk – Die Anfänge von Kathreiners Malzkaffee | Uwe Spiekermann

Pingback: Das Verschwinden des Hanfes. Landwirtschaftliche Produktion, gewerbliche Verarbeitung und Konsumwandel im langen 19. Jahrhundert | Uwe Spiekermann

Pingback: „Mock Food“ – Eine kurze historische Horizonterweiterung | Uwe Spiekermann

Hallo,

ich trinke sehr gerne Kaffee Hag, leider finde ich nirgendwo eine Information, wie der Kaffee entkoffiniert wird?

Ich weiß, Sie sind Historiker, aber vielleicht wissen Sie es trotzdem.

herzliche Grüße

Monika Meredith

LikeLike

Auf diese Frage bin ich an anderer Stelle genauer eingegangen (Künstliche Kost, S. 193-196). Ich schicke Ihnen die einschlägigen Seiten per Mail.

Viele Grüße,

Uwe Spiekermann

LikeLike

Guten Tag, Herr Spiekermann, können Sie erklären, warum Herr Ludwig Roselius junior, der das Unternehmen in den Siebzigern des vergangenen Jahrhunderts verkaufte (und sich in der Schweiz niederließ), weder bei Ihnen noch Z.B. bei Wikipedia erwähnt wird? Er müsste inzwischen verstorben sein. Mit freundlichem Gruß, Hans Ludwig

LikeLike

Vielen Dank, Herr Ludwig, für die Rückfrage. Ludwig Roselius jr. habe ich vor allem deshalb nicht erwähnt, weil ich über ihn nur wenig weiß. Gewiss, er verkaufte Kaffee HAG 1979 an General Foods. Er war, nicht nur angesichts der Schweizer Kaffee-HAG Fabrik in Meilen, in der Schweiz engagiert. Das Schweizerische Handelsamtblatt erwähnt zudem die 1959 gegründete Sanca-Brücke AG in Zürich. Roselius bündelte zentrale Aktivitäten 1976 in der Zürcher Ludwig Roselius GmbH, die 1985 in Liquidation ging, 1986 erlosch. Er war ferner im Maschinenbau aktiv, hier der Büsinger Spirowerke AG. Bis 1986 erschien Ludwig Roselius jr. im Handelsamtblatt stets als deutscher Staatsangehöriger, mit Wohnsitz im niedersächsischen Schwanewede. Schon enden meine Informationsbrocken – und das schien mir doch zu karg, um ihn in meinem kleinen Besuchsbericht eigens zu erwähnen. Wie sie, würde ich allerdings gerne kompakt etwas nachlesen. Mit freundlichem Gruß, Uwe Spiekermann

LikeLike

Pingback: Fortschrittlicher Ersatzkaffee? Zur Geschichte von Quieta | Uwe Spiekermann

Pingback: Die gebrochene Macht der Tradition. „Deutsche Küche“ zwischen Nation, Region und Internationalisierung | Uwe Spiekermann

Pingback: Neues Brauen: Valentin Lapp und das „Original alkoholfreie Bier“ 1896-1905 | Uwe Spiekermann